LABORATOIRE KASTLER BROSSEL

Thèse de Doctorat de l’Université Paris VI

Spécialité : Physique Quantique

Présentée par

Yassine Hadjar

Pour obtenir le titre de Docteur de l’Université Paris VI

Sujet de la thèse :

Etude du couplage optomécanique dans une cavité

de grande finesse.

Observation du mouvement Brownien d’un miroir

Soutenue le 25 novembre 1998 devant le jury composé de :

| M. Philippe TOURRENC | Président | |

| M. Antoine HEIDMANN | Directeur de thèse | |

| M. Ariel LEVENSON | Rapporteur | |

| M. Michel PINARD | ||

| M. Jacques ROBERT | ||

| M. Jean-Yves VINET | Rapporteur |

Le présent travail a été effectué au laboratoire Kastler Brossel durant la période 1994-1998. Je remercie Michèle Leduc de m’avoir accueilli dans son laboratoire et le directeur du Département de Physique Serge Haroche que j’ai souvent sollicité dans les moments difficiles. Je voudrais aussi remercier Elisabeth Giacobino et Claude Fabre pour m’avoir accueilli au sein du groupe d’Optique Quantique.

Cette thèse a été financée par le M.E.N.E.S.R. et j’ai aussi bénéficié d’une bourse de l’Association Louis de Broglie d’Aide à la Recherche. Je remercie les responsables de l’Association et en particulier Jacques Robert pour l’intérêt qu’il a porté à ce travail et pour la sympathie qu’il m’a manifestée.

J’ai eu l’immense plaisir de travailler dans la ”jeune” équipe ”optomécanique” dirigée par Antoine Heidmann et Michel Pinard. J’ai eu en particulier la chance de contribuer à la naissance de l’expérience. J’ai pu remarquer et apprécier l’efficacité redoutable avec laquelle Antoine et Michel abordaient les problèmes aussi bien théoriques qu’expérimentaux. Par le soin qu’ils portaient aux détails, il m’ont encouragé à faire toujours mieux, plus efficace, plus précis et ”plus compact” dans mon travail. Je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu’ils m’ont apporté durant ces quatre dernières années et je pense sincèrement que les mots ne pourront pas exprimer ce que je leur dois et devrai toujours. Je tiens aussi à remercier Antoine pour les nombreuses fois où j’ai dû le solliciter pour des problèmes administratifs et personnels. Il a en effet dû faire face non seulement aux difficultés liées à l’expérience mais celles aussi liées à mon statut ”d’étranger”. Pour tout cela, Randa et moi tenons à le remercier de tout coeur.

Pierre-François Cohadon a commencé sa thèse dans l’équipe en 1996. Sa gentillesse, sa disponibilité et son enthousiasme (sans oublier ses commentaires et ses notes d’humour à la PF), ont beaucoup apporté à ce travail. Sa contribution m’a permis de rédiger la thèse dans des conditions idéales et je l’en remercie vivement.

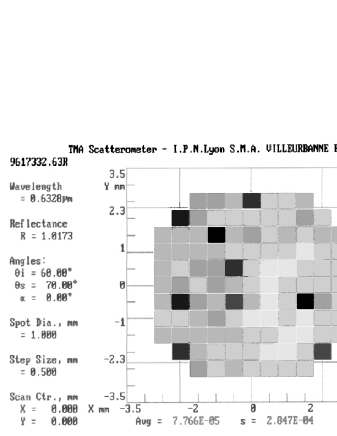

Je voudrais remercier l’équipe du professeur Claude Boccara de l’E.S.P.C.I. qui a caractérisé l’état de surface de nos substrats, l’équipe de Jean-Marie Mackowski du Service des Matériaux Avancés de l’I.P.N. à Lyon qui a réalisé le traitement de haute réflectivité de nos miroirs, et François Bondu qui nous a fourni le programme CYPRES. Un grand merci à François Biraben et François Nez qui nous ont beaucoup aidés pour la construction de notre laser Titane Saphir. Merci à Bernard Rodriguez pour toutes les pièces mécaniques (je n’ose pas les compter) qu’il a réalisées avec une précision digne d’un ”horloger suisse” et en particulier pour les supports de la cavité.

Je remercie Jean Michel Courty qui m’a fait bénéficier de sa grande culture générale à travers les nombreuses discussions que nous avons eues. Je le remercie aussi pour ses critiques souvent très constructives qui m’ont été utiles pour la rédaction ainsi que pour la présentation orale. Je tiens à remercier Serge Reynaud qui, malgré ses nombreuses responsabilités, a toujours été très disponible; sa présence amicale m’a beaucoup aidé durant la thèse (merci pour le email du 25-11 à 22h30).

Je remercie Philippe Tourrenc, Ariel Levenson, Jean Yves Vinet et Jacques Robert d’avoir accepté de faire partie du jury malgré leurs nombreuses occupations et de m’avoir montré de ce fait l’intérêt qu’ils portent à ce travail.

Durant ce travail de thèse j’ai bénéficié de la superbe ambiance qui règne dans le groupe d’Optique Quantique et je remercie particulièrement Francesca Grassia, Astrid Lambrecht, Pascal El Khoury, Antonio Zelaquett-Khoury, Paulo Souto Ribeiro, Laurent Vernac et Agnès Maître pour avoir prêté une oreille attentive (et même plus) à tous mes problèmes et mes inquiétudes. Je leur en suis très reconnaissant.

Un grand merci collectif à : Thomas Coudreau, Catherine Schwob et Alberto Bramati pour les nombreuses discussions, leurs encouragements, leur aide et leur camaraderie; Gaëtan Messin, Hichem Eleuch, Jean-Pierre Hermier, Cedric Begon, Katsuyuki Kasai, Gaëtan Hagel, Stéphane Boucard et Matthias Vaupel pour la chaleureuse ambiance qui règne dans les couloirs du laboratoire.

Je voudrais remercier toute l’équipe technique du laboratoire sans qui ce travail n’aurait pas été possible : Jean-Pierre Plaut, Guy Flory, Francis Tréhin, Sylvain Pledel, Alexis Poizat, Jean-Claude Bernard, Jean-Pierre Okpisz, Philippe Pace et Mohamed Boujrad. Je remercie beaucoup Blandine Moutiers et Karine Gautier pour leur aide dans les différentes démarches administratives ainsi que pour leur bonne humeur et leur gentillesse. Un grand merci à Marie-Claire Rigolet pour sa gentillesse et son travail formidable.

Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux qui m’ont encouragé et aidé dans les moments difficiles de ma vie en France : Kaci Hadjar qui a subvenu à mes besoins le temps que je m’adapte à la vie parisienne; Hassib Khoury sans qui je n’aurais jamais pu obtenir ma première carte de séjour; Laure Homberg et ses parents à qui je dois beaucoup; Edwidge Ghazal pour les heures de cours grâce auxquelles j’ai pu manger et payer le loyer; Regis Ledu qui a toujours répondu présent à mes SOS; Laurent Vernac (tu sais pourquoi); Jean-Philippe Poizat, Pierre-François et Valérie pour leur gentillesse; Francesca et Arne pour leur soutien; Astrid et Pascal pour l’intérêt qu’ils ont toujours porté à mes problèmes.

Je tiens à dédier cette thèse à : tous mes amis d’Alger (oulad el houma) et en particulier à ceux qui y sont toujours et y vivent dans des conditions très pénibles, à Mohamed et Djouher que je considère comme des parents sur qui je peux compter en toutes circonstances et à Louness et Meryam qui ont toujours préservé la mémoire de ma mère. Le dernier mot va à ma soeur Soraya et mes frères Belaïd et Omar, la seule vraie famille qui me reste.

Table des matières

toc

Chapter 1 INTRODUCTION

1.1 Présentation générale

Les mesures optiques ont atteint aujourd’hui une très grande sensibilité. Les avancées technologiques dans différents domaines de la physique (optique, physique des matériaux, électronique . . .) ont permis de réduire considérablement les sources de bruit classique. Ainsi beaucoup de dispositifs optiques sont limités par le bruit quantique de la lumière. La nature quantique de la lumière impose en effet l’existence de fluctuations du champ électromagnétique. Si ces fluctuations sont connues depuis les fondements de la mécanique quantique[1], ce n’est qu’à partir des années 1970 que les physiciens ont été réellement confrontés aux limitations induites par ces fluctuations sur la précision d’une mesure. Depuis lors, un grand nombre d’expériences s’est développé afin de modifier ou de contrôler ces fluctuations. Des progrès marquants ont été réalisés dans ce domaine grâce à la mise en évidence expérimentale d’états comprimés (squeezed states)[2], pour lesquels les fluctuations d’une quadrature du champ sont inférieures à celles du vide, et grâce à la réalisation de mesures qui ne perturbent pas le signal mesuré (Quantum Non Demolition Measurements)[3, 4].

Ces recherches ont été motivées en partie par les projets de détection des ondes gravitationnelles à l’aide de grands interféromètres (projet franco-italien VIRGO ou LIGO aux USA)[5]. Les effets induits par le passage d’une onde gravitationnelle étant très petits, ces interféromètres doivent avoir des bras très longs (de l’ordre de quelques kilomètres) afin d’atteindre une sensibilité suffisante. Même si les générations actuelles d’antennes gravitationnelles sont essentiellement limitées par le bruit thermique des suspensions et des miroirs[5, 6], il n’est pas exclu que les projets futurs de détecteurs soient confrontés au bruit quantique de la lumière. La limite imposée par ce bruit peut cependant être contournée grâce à l’utilisation d’états comprimés, comme cela a été démontré expérimentalement en 1987[7].

Une seconde limitation liée à la nature quantique de la lumière est due à la pression de radiation exercée par la lumière sur les miroirs de l’interféromètre. Certains effets associés aux fluctuations quantiques de la force de pression de radiation sont maintenant bien connus. Par exemple, la pression de radiation exercée par les fluctuations du vide est à l’origine de la force de Casimir, qui a été observée à la fin des années 50[8]. Dans le cas des mesures interférométriques, la force de pression de radiation exercée par la lumière déplace les miroirs et rend la longueur des bras de l’interféromètre sensible aux fluctuations quantiques du champ. Il existe ainsi deux sources de bruit liées à la nature quantique de la lumière : le bruit propre du faisceau lumineux qui diminue lorsque l’intensité du champ augmente, et le bruit de pression de radiation qui est proportionnel à l’intensité lumineuse. Un compromis entre ces deux effets conduit à une limite quantique standard pour une mesure de position. Malgré les travaux théoriques consacrés à l’étude de cette limite quantique standard[9], aucune mise en évidence expérimentale n’a été réalisée jusqu’à présent. Les fluctuations quantiques de la pression de radiation agissent en effet très peu sur un objet macroscopique tel qu’un miroir, et une telle expérience est difficile à mettre en oeuvre.

Plus récemment, des études théoriques ont montré que la pression de radiation devrait permettre de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière, en utilisant une cavité Fabry-Perot dont un miroir est susceptible de se déplacer. Le déplacement du miroir sous l’effet de la force de pression de radiation modifie le désaccord entre le champ et la cavité : on obtient ainsi l’équivalent d’un effet Kerr d’origine purement mécanique, puisque le champ intracavité subit un déphasage qui dépend de son intensité. Cet effet non linéaire a pour conséquence de rendre la cavité bistable[10], comme cela a été démontré expérimentalement à l’aide d’une cavité dont un miroir était attaché à un dispositif pendulaire[11]. Un milieu Kerr placé dans une cavité permet par ailleurs de réduire le bruit de photon de la lumière en dessous du bruit quantique standard[12], comme l’ont montré des expériences utilisant des atomes comme milieu Kerr[13]. Dans le cas d’une cavité vide à miroir mobile, il se produit un effet de redistribution temporelle des photons par la cavité, lié à la variation de longueur physique de la cavité induite par la pression de radiation[14]. Ce dispositif devrait donc se comporter comme un mangeur de bruit quantique, le bruit de photon à la sortie de la cavité étant réduit en dessous du bruit de photon standard.

La pression de radiation a aussi pour effet de créer des corrélations entre les fluctuations quantiques du champ et le mouvement du miroir. L’une des applications de ces corrélations consiste à réaliser une mesure quantique non destructive, c’est à dire une mesure qui ne perturbe pas l’intensité. Pour mesurer la position du miroir, on peut utiliser soit une détection capacitive, soit une détection optique[15]. La première méthode consiste à déposer le miroir sur un cristal piézoélectrique, et à utiliser un circuit électrique résonnant pour détecter la charge induite par la variation de longueur du cristal. Il apparaît ainsi des corrélations quantiques entre l’intensité du faisceau et le courant électrique. La seconde méthode consiste à envoyer un second faisceau moins intense dans la cavité, pour mesurer la position du miroir. On crée alors des corrélations quantiques entre l’intensité du premier faisceau et la phase du faisceau de mesure.

Nous présentons dans ce mémoire un dispositif constitué d’une cavité Fabry-Perot de grande finesse à une seule entrée-sortie, dont l’un des miroirs est susceptible de se déplacer sous l’effet de la force de pression de radiation du champ intracavité. La grande finesse de cette cavité permet de rendre le faisceau réfléchi par la cavité sensible à des très petits déplacements du miroir mobile. Par ailleurs, la réponse mécanique du miroir mobile est optimisée de façon à exalter les effets induits par les fluctuations quantiques de la pression de radiation. En particulier, la masse du miroir est choisie aussi petite que possible. Grâce à ces caractéristiques, il est possible d’étudier de manière générale les conséquences du couplage optomécanique, tant pour les fluctuations quantiques du champ que pour la dynamique du miroir.

Les objectifs principaux du dispositif expérimental décrit dans ce mémoire sont donc la mise en évidence des effets quantiques du couplage optomécanique sur le champ, et plus généralement sur le système couplé champ-miroir mobile. Cependant, un tel dispositif est capable de mesurer des déplacements du miroir mobile avec une sensibilité extrême, du même ordre que celle des antennes gravitationnelles. Cette sensibilité peut être mise à profit pour étudier le mouvement Brownien du miroir mobile. Une étude expérimentale précise de ce bruit thermique est importante car il est responsable de la limite actuelle de sensibilité pour les grands interféromètres de détection des ondes gravitationnelles[6].

Une autre application de la très grande sensibilité de la cavité est la mesure des déplacements produits par une onde gravitationnelle sur une barre de Weber[16, 17]. Notre dispositif devrait permettre d’améliorer de façon significative la sensibilité de la mesure par rapport aux meilleurs dispositifs de détection actuels, qui sont basés sur une mesure capacitive du déplacement[18].

1.2 Organisation de la thèse

L’objectif de ce mémoire est de présenter une étude générale des propriétés du couplage optomécanique et la réalisation expérimentale d’un dispositif en vue d’une mise en évidence des effets quantiques de ce couplage. Le chapitre II est consacré à une introduction générale sur le couplage optomécanique. Nous présenterons dans un premier temps les concepts de base en utilisant un système simple, constitué d’un miroir mobile sur lequel se réfléchit un faisceau laser. Nous décrirons ensuite le dispositif qui permettra de mettre en évidence les effets du couplage optomécanique, c’est à dire une cavité optique de grande finesse dont un miroir est mobile. Nous présenterons les applications de ce dispositif, telles que la production d’états comprimés et la mesure de petits déplacements. Cette étude sera réalisée dans le cadre d’un modèle théorique simple, où le champ est décrit comme une onde plane et le miroir mobile comme un oscillateur harmonique. Cette introduction nous permettra néanmoins de dégager les paramètres essentiels du système afin d’optimiser les effets du couplage optomécanique.

Dans le chapitre III, nous décrirons le miroir mobile utilisé dans l’expérience. Ce miroir est formé de couches multidiélectriques déposées sur la face plane d’un résonateur mécanique constitué d’un substrat plan-convexe en silice pure. Pour étudier le couplage entre la lumière et le mouvement mécanique du résonateur, nous développerons dans ce chapitre un modèle théorique qui tient compte de la présence de différents modes acoustiques dans le résonateur et de la structure tridimensionnelle du résonateur et du faisceau lumineux. Nous montrerons qu’il est possible de se ramener à une description monodimensionnelle, en intégrant la structure spatiale dans une susceptibilité effective qui décrit l’effet sur le champ de la réponse mécanique du résonateur à la pression de radiation intracavité. Nous généraliserons alors les résultats obtenus dans le chapitre II au cas du résonateur plan-convexe, et nous montrerons l’importance de l’adaptation spatiale entre le faisceau lumineux et les modes acoustiques. Nous verrons en particulier que la masse effective du résonateur qui décrit l’amplitude du couplage optomécanique dépend de la section du faisceau et peut être beaucoup plus petite que la masse totale du miroir.

Le chapitre IV est consacré à la description du montage expérimental qui est essentiellement constitué de quatre parties : la cavité à miroir mobile,qui est une cavité linéaire de grande finesse à une seule entrée sortie, la source laser, qui est constituée d’un laser titane saphir stabilisé en fréquence et en intensité, le système de détection homodyne, et enfin un dispositif qui permet d’exciter optiquement les modes acoustiques du résonateur afin de caractériser la réponse mécanique du miroir. Nous présenterons les caractéristiques ainsi que les performances obtenues pour chacun de ces éléments.

Dans le chapitre V nous présenterons les résultats expérimentaux qui ont permis de caractériser le couplage optomécanique dans notre dispositif. Nous démontrerons l’extrême sensibilité de la cavité à des petits déplacements du miroir mobile, grâce à l’observation du mouvement Brownien du miroir. Nous déterminerons enfin cette sensibilité et effectuerons une comparaison avec les résultats théoriques.

Chapter 2 LE COUPLAGE OPTOMECANIQUE

Nous présentons dans ce chapitre les caractéristiques générales du couplage optomécanique. Nous introduisons les concepts de base à l’aide d’un système simple, constitué d’un miroir mobile sur lequel se réfléchit un faisceau laser (partie 2.1). L’étude de ce système permet de comprendre aisément les effets quantiques induits par la pression de radiation exercée par la lumière. Nous présentons ensuite le dispositif qui est le coeur du montage expérimental, c’est-à-dire une cavité optique de grande finesse dont un miroir est mobile (partie 2.2). Les deux dernières parties sont consacrées aux applications du couplage optomécanique : la production d’états comprimés (partie 2.3) et la mesure de très petits déplacements (partie 2.4).

2.1 Système avec un seul miroir mobile

Les effets du couplage optomécanique peuvent être mis en évidence en considérant le système simple où un faisceau lumineux se réfléchit sur un miroir mobile[19] (figure 1). On utilisera dans cette partie une description corpusculaire de la lumière. Ceci nous permettra de donner des images physiques simples des phénomènes qui interviennent au cours de l’interaction.

Nous allons tout d’abord décrire le bruit de photon de la lumière dans le cadre du modèle corpusculaire. Nous présenterons ensuite les deux aspects complémentaires du couplage optomécanique, c’est à dire le déplacement du miroir sous l’effet de la force de pression de radiation exercée par la lumière, et la modification du bruit quantique de la lumière due à ce mouvement.

2.1.1 Le bruit de photon

Le faisceau incident, issu d’une source laser cohérente, est caractérisé par une distribution aléatoire des photons dans le temps. On peut décrire un tel faisceau à l’aide d’un modèle corpusculaire où le flux de photons arrivant sur le miroir est traité comme un processus stochastique ponctuel. Chaque photon est considéré comme un évènement discret, localisé dans le temps, et l’intensité du faisceau est définie comme le taux de comptage de ces événements. Plus précisément, l’intensité peut s’écrire sous la forme:

| (2.1) |

où correspond à l’instant d’arrivée du -ième photon sur le miroir. Pour un faisceau cohérent, les temps sont répartis de façon aléatoire dans le temps.

On peut caractériser la statistique de photon d’un faisceau cohérent de plusieurs manières [20]. Par exemple, le nombre de photons comptés pendant un intervalle de temps est une variable aléatoire dont la distribution de probabilité obéit à la loi de Poisson :

| (2.2) |

où est le nombre moyen de photons comptés dans l’intervalle de temps , relié à l’intensité moyenne par:

| (2.3) |

Il apparaît ainsi que le nombre de photons comptés sur un intervalle de temps donné n’est pas constant. En particulier, la variance est égale, pour une telle loi Poissonienne, à :

| (2.4) |

Ces fluctuations sont à l’origine d’un bruit de ”grenaille” lors de la mesure de l’intensité du faisceau lumineux. Ce bruit, qui est de nature quantique car il est lié à la discrétisation sous forme de photons de la lumière, n’est autre que le bruit quantique standard, ou shot noise.

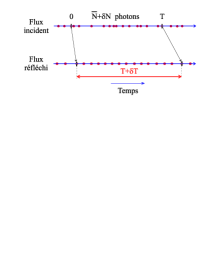

Une autre caractérisation d’un faisceau cohérent consiste à utiliser la fonction délai entre deux photons successifs : ces délais sont des variables aléatoires indépendantes obéissant à une loi de probabilité exponentielle. On peut utiliser cette propriété pour réaliser une simulation numérique du bruit de photon. Les temps d’arrivée des photons sont déterminés par récurrence, en tirant numériquement les délais entre photons successifs à l’aide d’un générateur pseudo-aléatoire obéissant à une loi de distribution exponentielle. Le résultat de la simulation est représenté sur la première courbe de la figure 2.

Chaque pulse représente un temps d’arrivée d’un photon sur le miroir. Cette courbe simule très bien le signal fourni par un photomultiplicateur placé en face d’un faisceau peu intense : chaque photon détecté se traduit par un pulse électrique. L’irrégularité dans les temps d’arrivée des pulses est une manifestation du bruit quantique de la lumière.

2.1.2 Effet de la pression de radiation sur un miroir mobile

Chaque réflexion d’un photon sur le miroir mobile se traduit par un transfert de quantité de mouvement égal à où est le vecteur d’onde de la lumière. Ce transfert produit une force de pression de radiation qui s’exerce sur le miroir. Cette force est égale à la quantité de mouvement échangée par photon, multipliée par le nombre de photons réfléchis par seconde:

| (2.5) |

Cette force induit un déplacement du miroir, et la position du miroir est ainsi corrélée à l’intensité lumineuse.

Dans le cadre du modèle simple décrit ici, on suppose que le mouvement du miroir est harmonique, caractérisé par une fréquence de résonance mécanique (il s’agit par exemple d’un miroir suspendu à un pendule). La simulation numérique, représentée par la seconde courbe de la figure 2, montre que le mouvement du miroir est sensible aux fluctuations d’intensité du faisceau incident. Lorsque le nombre de photons arrivant sur le miroir est important, ce dernier a tendance à être poussé, alors qu’il tend à revenir vers sa position d’équilibre lorsque le flux diminue. La position du miroir reproduit ainsi les fluctuations d’intensité incidente, filtrées par la réponse mécanique du miroir. L’existence de ces corrélations quantiques peut être mise à profit pour réaliser une mesure quantique de l’intensité du faisceau lumineux. Il faut pour cela disposer d’un appareil de mesure capable de détecter les très petits déplacements du miroir sans pour autant perturber ce mouvement, et extraire ensuite toute l’information sur les fluctuations d’intensité du faisceau incident. Nous décrirons par la suite un système capable de réaliser une telle mesure (section 2.4.3).

2.1.3 Effet du mouvement du miroir sur le bruit de photon

Le mouvement du miroir agit à son tour sur le bruit de photon en modifiant le chemin optique suivi par la lumière. Les photons sont ainsi plus ou moins retardés lors de leur réflexion sur le miroir. Comme on peut le voir sur la dernière courbe de la figure 2, la distribution des photons réfléchis est modifiée, et dans certains cas il est possible de réguler le flux réfléchi.

Cette régulation peut s’interpréter de la manière suivante : lorsque le flux incident est trop important, le miroir est poussé vers l’arrière, ce qui a pour effet de retarder les photons. Le flux réfléchi est donc réduit par rapport au flux incident. L’effet inverse se produit lorsque le flux incident est trop faible. Bien que ce raisonnement ne soit pas tout à fait exact car il ne tient pas compte de la dynamique du miroir, il permet de comprendre l’effet de régulation temporelle du flux de photons.

Il apparaît ainsi que le couplage optomécanique est basé sur deux effets complémentaires. Tout d’abord, le miroir se déplace sous l’effet de la pression de radiation. La position du miroir effectue en quelque sorte une ”mesure” de l’intensité de la lumière. Ensuite, le mouvement modifie le chemin optique suivi par la lumière. La combinaison de ces deux effets permet de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière.

2.1.4 Régime de flux intense

Afin d’agir efficacement sur le bruit quantique, le flux incident doit être suffisamment intense pour produire des déplacements importants du miroir. La figure 3 montre le résultat de la simulation numérique pour un régime de flux intense. On ne peut plus dans ce cas représenter chaque photon par un pulse individuel. Afin de visualiser le flux de photons, on divise le temps en petits canaux de durée et on compte le nombre de photons dans chaque canal. On obtient ainsi un signal d’intensité moyenne non nulle auquel vient se rajouter des fluctuations , qui sont associées à la variation du nombre de photons par canal au cours du temps. L’intensité s’écrit:

| (2.6) |

La première courbe de la figure 3 montre le flux de photons incidents. Cette courbe simule très bien le signal électrique obtenu à l’aide d’une photodiode placée en face d’un faisceau lumineux intense. On voit nettement sur la troisième courbe de la figure 3 la régulation temporelle du flux de photons, qui se traduit par une réduction du bruit d’intensité du faisceau réfléchi.

2.1.5 Spectre de bruit

La représentation temporelle que nous avons utilisée jusqu’ici présente l’inconvénient de ne pas mettre en évidence la dynamique du miroir mobile. On peut étudier la réponse dynamique du système en se plaçant dans l’espace des fréquences (espace de Fourier). Dans cet espace, le bruit d’intensité est caractérisé par son spectre et le miroir mobile par sa réponse mécanique à une force extérieure.

Le spectre de bruit d’intensité, noté , représente la puissance de bruit de l’intensité . Il est par définition la transformée de Fourier à la fréquence de la fonction d’autocorrélation CI(t) :

| (2.7) |

où les crochets représentent une moyenne sur la statistique des photons. On peut aussi exprimer le spectre d’intensité en fonction de la transformée de Fourier des fluctuations d’intensité :

| (2.8) |

Cette définition du spectre est tout à fait générale et s’applique en fait à n’importe quelle variable aléatoire stationnaire. On peut ainsi définir le spectre de bruit de position du miroir mobile en fonction des fluctuations de position (transformée de Fourier de ) :

| (2.9) |

D’autre part, la réponse mécanique du miroir mobile permet de relier la position du miroir à la force de pression de radiation. Dans le cas de petits déplacements, la théorie de la réponse linéaire[21] montre qu’il existe une relation de proportionnalité dans l’espace de Fourier entre la position et la force appliquée:

| (2.10) |

où est la susceptibilité mécanique

du miroir mobile. Pour un oscillateur harmonique de fréquence de

résonance , cette susceptibilité est décrite par

une Lorent-

zienne qui a la forme suivante:

| (2.11) |

où est la masse du miroir et le facteur de qualité de la résonance. A l’aide de l’expression (2.10) et celle de la force de pression de radiation (équation 2.5), on peut obtenir une relation simple entre les spectres de position et d’intensité incidente :

| (2.12) |

Cette relation montre clairement que la position du miroir reproduit les fluctuations d’intensité, filtrées par la réponse mécanique du miroir mobile.

La simulation Monte Carlo permet de déterminer les spectres de bruit d’intensité, par transformée de Fourier numérique des flux de photons. La figure 4 montre le résultat de cette simulation, pour les spectres de bruit des faisceaux incident et réfléchi[19].

Le faisceau incident, caractérisé par une statistique Poissonienne, a un bruit plat en fréquence (shot noise) :

| (2.13) |

La simulation numérique montre que le spectre de bruit d’intensité du faisceau réfléchi n’est plus plat en fréquence mais qu’il est réduit en dessous de la limite quantique standard. La réduction dépend de la réponse en fréquence du miroir, qui agit comme un filtre pour les fluctuations quantiques de la lumière autour de la fréquence de résonance mécanique . Ce système permet ainsi de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière et de produire des états non classiques, ou états comprimés (squeezed states)[2]. Nous décrirons par la suite plus en détail les caractéristiques de ces états non classiques.

2.1.6 Quelques ordres de grandeurs

Nous allons maintenant donner quelques ordres de grandeurs concernant d’une part les déplacements nécessaires pour agir sur les fluctuations quantiques de la lumière et d’autre part les déplacements du miroir mobile produits par la force de pression de radiation. Nous allons utiliser pour cela des raisonnements simples, certes incomplets, mais qui nous permettront de garder une image physique des phénomènes mis en jeu.

2.1.6.1 Déplacements nécessaires pour corriger les fluctuations quantiques de l’intensité lumineuse

On peut comprendre le phénomène de régulation temporelle à partir de la figure 5.

Considérons un intervalle de temps au cours duquel on compte photons dans le flux incident. Le miroir, en se déplaçant, retarde les photons. Les photons se retrouvent ainsi dans le flux réfléchi répartis sur un intervalle de temps différent, égal à où est proportionnel au déplacement du miroir :

| (2.14) |

( est la vitesse de la lumière). Le miroir régule le flux de photons si la variation temporelle est telle que le nombre de photons est proche du nombre moyen de photons attendu dans l’intervalle de temps :

| (2.15) |

On en déduit que le miroir doit se déplacer au cours du temps d’une quantité égale à :

| (2.16) |

On trouve ainsi l’écart type des déplacements nécessaires à partir de la variance donnée par l’équation (2.4) :

| (2.17) |

Le temps de mesure est typiquement de l’ordre de la période de résonance mécanique. C’est en effet au voisinage de la fréquence de résonance que la réduction de bruit est la plus importante (figure 4). On arrive alors à l’expression suivante pour les déplacements que doit effectuer le miroir pour corriger les fluctuations quantiques de la lumière :

| (2.18) |

Pour déterminer un ordre de grandeur de ces déplacements, on peut considérer un miroir fixé à un système pendulaire. Dans ce cas, la fréquence de résonance mécanique est au plus de l’ordre de . L’intensité moyenne est reliée à la puissance lumineuse par l’intermédiaire de l’énergie d’un photon :

| (2.19) |

Pour une puissance lumineuse de et une longueur d’onde de , on obtient une intensité moyenne égale à . Ces chiffres conduisent à des déplacements du miroir de l’ordre de , soit .

2.1.6.2 Déplacements dus à la force de pression de radiation

La force de pression de radiation s’écrit, d’après les équations (2.5) et (2.6), comme la somme d’une force moyenne associée à l’intensité moyenne du faisceau et d’un terme fluctuant lié au bruit de photon. Le miroir subit donc à la fois un recul moyen et des fluctuations de position . Nous allons voir que ces deux quantités correspondent en fait à de très petits déplacements.

Afin de déterminer le déplacement moyen, on écrit qu’à l’équilibre, la force moyenne de rappel de l’oscillateur harmonique est égale à la force de pression de radiation moyenne . On obtient alors l’expression suivante :

| (2.20) |

Pour une masse du miroir mobile égale à , on trouve un déplacement moyen beaucoup plus petit que la longueur d’onde, de l’ordre de .

Pour évaluer à présent le déplacement dû aux fluctuations de la force de pression de radiation, nous allons déterminer la variance qui est par définition l’intégrale du spectre de position . D’après les équations (2.12) et (2.13), cette variance s’exprime simplement en fonction de la susceptibilité mécanique du miroir, c’est-à-dire comme l’intégrale d’une Lorentzienne (équation 2.11). On obtient ainsi :

| (2.21) |

Pour un facteur de qualité , ce déplacement est de l’ordre de .

Ce très petit déplacement est bien sûr insuffisant pour agir efficacement sur le bruit quantique, puisqu’il est environ fois plus faible que le déplacement nécessaire [22]. Il semble par ailleurs difficile d’augmenter de façon significative les déplacements produits par les fluctuations de pression de radiation : ces fluctuations quantiques induisent sur un objet macroscopique tel qu’un miroir des déplacements petits devant la longueur d’onde.

Il faut cependant noter qu’il est envisageable de détecter d’aussi petites variations de position, en particulier grâce aux progrès réalisés dans le domaine des mesures interférométriques destinées à détecter des ondes gravitationnelles[5]. En fait, la phase du champ électromagnétique est beaucoup plus sensible que l’intensité à une variation de position du miroir. S’il est nécessaire de déplacer le miroir de pour changer l’intensité d’une quantité de l’ordre du bruit quantique, un déplacement de l’ordre de induit une variation de phase de . Il suffit donc de déplacer le miroir d’une très petite fraction de longueur d’onde pour induire sur le faisceau une variation de phase de l’ordre de ses fluctuations quantiques.

En conclusion, si le système présenté dans cette partie permet de comprendre les principes de base du couplage optomécanique, il est nécessaire d’utiliser un dispositif plus complexe, où la phase joue un rôle, pour espérer agir sur le bruit quantique de la lumière. Les parties suivantes de ce chapitre ont pour but de décrire un tel système.

2.2 Cavité Fabry-Perot à miroir mobile

Nous avons vu que les déplacements induits par les fluctuations de la force de pression de radiation sont très petits (de l’ordre de ). Il sont par conséquent insuffisants pour agir directement sur les fluctuations quantiques de l’intensité lumineuse. Par ailleurs, la phase du champ électromagnétique est beaucoup plus sensible aux déplacements du miroir mobile. Pour mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique, il faut donc disposer d’un système capable de coupler les fluctuations de phase à celles de l’intensité. Il suffit en fait de rajouter un miroir fixe de transmission non nulle devant le miroir mobile de façon à former une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie (figure 6). Nous allons décrire dans cette partie les propriétés générales de ce système, les effets sur le faisceau lumineux et quelques applications qui en découlent. Nous étudierons plus en détail ces applications dans les parties suivantes.

2.2.1 Cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie

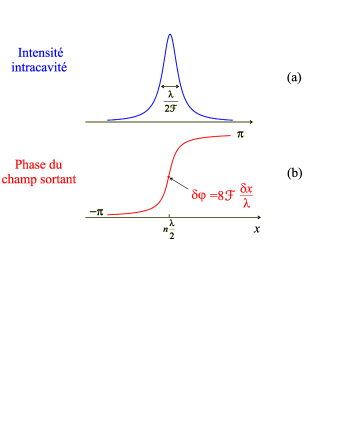

On va s’intéresser au système constitué d’une cavité Fabry-Perot dont un miroir est mobile (figure 6). Une telle cavité présente des résonances pour des longueurs précises de la cavité. Le champ intracavité est en effet la somme d’une infinité d’ondes qui interfèrent de façon constructive pour des longueurs multiples de la demi longueur d’onde lumineuse . Il apparaît de ce fait un maximum d’intensité à chaque fois que la longueur est un multiple de . Lorsqu’on s’écarte de ces résonances en déplaçant par exemple le miroir mobile, l’intensité dans la cavité diminue en décrivant un pic d’Airy qui a la forme d’une Lorentzienne pour une cavité de grande finesse (figure 7a).

Un paramètre important d’une cavité Fabry-Perot est sa finesse , définie par la largeur à mi-hauteur des pics d’Airy. La finesse ne dépend que de la transmission et des pertes des deux miroirs. Elle détermine aussi l’amplification de l’intensité intracavité moyenne à résonance qui est reliée à l’intensité moyenne incidente par la relation :

| (2.22) |

Dans le cas d’une cavité sans perte optique, tous les photons incidents finissent par ressortir de la cavité après un certain temps de stockage. Le faisceau réfléchi a donc la même intensité moyenne que le faisceau incident. Par contre il subit une variation de phase qui dépend de la longueur de la cavité, et donc de la position du miroir mobile. La figure 7b montre que cette variation de phase est de l’ordre de pour un déplacement du miroir égal à la largeur du pic d’Airy. A résonance, la pente de la courbe est maximale et vaut . Un petit déplacement du miroir mobile autour de la résonance produit une variation de phase égale à:

| (2.23) |

On peut comparer cette sensibilité à celle obtenue avec un seul miroir mobile. Pour le système étudié dans la partie 2.1, un déplacement du miroir induit une modification du chemin optique de la lumière. Le champ réfléchi subit donc un déphasage égal à . La présence de la cavité augmente ainsi la sensibilité de ce déphasage par un facteur de l’ordre de la finesse de la cavité.

Une cavité de grande finesse devrait donc permettre de mesurer des déplacements du miroir correspondants à une très petite fraction de la longueur d’onde. Nous étudierons dans la partie 2.2.3 la possibilité de réaliser des mesures de très faibles déplacements, qu’ils soient dus aux fluctuations quantiques de la pression de radiation, ou qu’ils soient liés à d’autres sources, comme le bruit thermique du miroir mobile.

Une autre application de la très grande sensibilité de la cavité à des petits déplacements consiste à contrôler les fluctuations quantiques du champ. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi induites par le couplage optomécanique peuvent en effet être du même ordre de grandeur que les fluctuations quantiques. Il est ainsi possible de modifier ces fluctuations, et en particulier de les réduire de façon à obtenir des états comprimés. Nous étudierons dans la partie suivante la possibilité de produire de tels états avec une cavité à miroir mobile.

2.2.2 Compression du champ par couplage optomécanique

En électrodynamique quantique, le champ électromagnétique se décompose en une somme de modes équivalents à des oscillateurs harmoniques indépendants. Nous allons supposer ici que le champ peut être décrit par un seul mode, caractérisé par des opérateurs d’annihilation et de création et indépendants du temps. Ces opérateurs obéissent à la relation de commutation:

| (2.24) |

Comme dans le cas d’un oscillateur matériel caractérisé par les deux observables de position et de quantité de mouvement , on introduit pour le champ électromagnétique deux observables et , appelées quadratures du champ, qui sont associées aux parties réelle et imaginaire du champ :

| (2.25a) | |||||

| (2.25b) | |||||

Ces deux observables ne commutent pas et leurs variances et vérifient une inégalité de Heisenberg:

| (2.26) |

Cette inégalité traduit l’existence de fluctuations quantiques. Pour étudier ces fluctuations, nous allons utiliser la méthode semi-classique qui va permettre de leur associer une représentation géométrique dans l’espace des phases.

2.2.2.1 Représentation semi-classique des fluctuations quantiques

La méthode semi-classique consiste à représenter les fluctuations quantiques par une distribution de quasi-probabilité de Wigner[23]. On associe ainsi des variables classiques aléatoires et ( étant le complexe conjugué de ) aux opérateurs du champ et . La distribution de Wigner, qui est une fonction des variables et , décrit la loi de distribution de ces variables. Ainsi toute moyenne quantique des opérateurs et rangés dans l’ordre symétrique est égale à la moyenne classique de la même combinaison des variables et , pondérée par la distribution de Wigner.

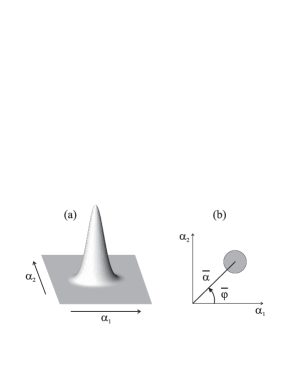

L’un des intérêts de la distribution de Wigner est qu’elle est positive pour les états usuels du champ. Elle peut donc être considérée comme une véritable distribution de probabilité, et les variables et représentent les valeurs possibles du champ. La figure 8a montre la distribution de Wigner pour un état cohérent. Le plan horizontal représente l’espace des phases dont les axes sont définis par les parties réelle et imaginaire du champ. La distribution de Wigner est une Gaussienne dont la variance dans toutes les directions est égale à .

Une représentation plus commode à deux dimensions (figure 8b) est obtenue en faisant une projection de la distribution dans le plan {}. Les fluctuations du champ sont alors décrites par un disque délimité par la courbe d’isoprobabilité à de la Gaussienne. Chaque point à l’intérieur du disque représente une réalisation possible du champ. Le champ électromagnétique peut ainsi s’écrire comme la somme d’un champ moyen et d’un champ fluctuant qui décrit les fluctuations quantiques:

| (2.27) |

Le bruit sur chaque quadrature et est donné par la projection de la distribution sur les axes horizontal et vertical. Pour un état cohérent, on trouve que les variances et sont toutes deux égales à . Un état cohérent est donc un état minimal pour lequel le produit de ces variances a la valeur minimale autorisée par l’inégalité de Heisenberg (équation 2.26).

De manière générale, on peut définir une quadrature quelconque du champ par l’expression:

| (2.28) |

Les quadratures et correspondent respectivement à et . Les fluctuations pour la quadrature sont obtenues en projetant la distribution sur l’axe faisant un angle avec l’horizontale dans l’espace des phases. Pour un état cohérent, toutes les quadratures ont donc le même bruit, la variance étant égale à quelle que soit la valeur de .

On peut aussi déterminer les bruits d’intensité et de phase. Pour un champ monomode et indépendant du temps, l’intensité est caractérisée par le nombre de photons dans le mode. Ce nombre de photons et la phase sont reliés au champ par la relation:

| (2.29) |

En linéarisant les fluctuations autour des valeurs moyennes, on trouve que les fluctuations d’intensité et de phase sont reliées respectivement à la quadrature d’amplitude et à la quadrature orthogonale , où est la phase du champ moyen:

| (2.30a) | |||||

| (2.30b) | |||||

Les bruits d’intensité et de phase sont donc associés à la projection de la distribution sur les axes parallèle et perpendiculaire au champ moyen. Pour un état cohérent, on trouve que le bruit d’intensité correspond au bruit quantique standard, puisque la variance est égale au nombre moyen de photons. Par contre, la variance des fluctuations de phase est inversement proportionnelle au nombre moyen de photons:

| (2.31) |

Ce résultat peut s’interpréter de la manière suivante : la dispersion de phase correspond à l’angle sous lequel on voit la distribution depuis l’origine; elle est donc d’autant plus petite que l’amplitude moyenne du champ est grande. Notons enfin qu’il existe une relation de Heisenberg entre les fluctuations d’intensité et de phase:

| (2.32) |

Un état cohérent est un état minimal vis-à-vis de cette inégalité.

2.2.2.2 La méthode semi-classique

Nous venons d’associer une représentation semi-classique aux fluctuations quantiques. Ceci permet de décrire les champs entrants dans le système à l’aide de variables classiques aléatoires. Afin de déterminer les fluctuations des champs sortants, il est nécessaire de décrire les effets de l’interaction avec le système.

Dans le cas d’un régime de champ intense où les fluctuations sont petites devant la valeur moyenne du champ, on peut linéariser l’équation d’évolution de la distribution de Wigner. On obtient alors une équation tout à fait similaire à celle décrivant l’évolution classique du système[24]. La méthode semi-classique consiste donc à remplacer les fluctuations quantiques des champs par une distribution semi-classique dans l’espace des phases, puis à étudier l’évolution de cette distribution à l’aide des équations classiques décrivant le système.

Notons que la méthode présentée ici correspond à une analyse statique du système: on s’intéresse à la variance des fluctuations du champ, le système étant dans un état stationnaire. On peut bien sûr généraliser la méthode semi-classique pour tenir compte de la dynamique du système. On s’intéresse alors aux fluctuations du champ à une fréquence d’analyse . La méthode semi-classique permet d’obtenir une relation d’entrée-sortie pour ces fluctuations, relation qui fait intervenir la réponse dynamique du système. Cette relation permet de déterminer les spectres de bruit des fluctuations sortantes. Nous aurons l’occasion de présenter cette approche dynamique dans la partie (2.3).

2.2.2.3 Production d’états comprimés par couplage optomécanique

Nous allons expliquer de façon simple comment le couplage optomécanique peut permettre de comprimer les fluctuations du champ. Une étude plus rigoureuse est présentée dans la partie 2.3. Nous négligeons ici la dynamique du système, ce qui revient à ne considérer que les fluctuations à fréquence nulle. Dans le cadre de cette analyse statique, on peut considérer que le champ est monomode et indépendant du temps.

Nous avons vu au début de cette partie que le champ réfléchi par la cavité subit un déphasage qui dépend de la longueur de la cavité (figure 7b). Cette longueur est modifiée par le mouvement du miroir mobile sous l’effet de la force de pression de radiation exercée par le champ intracavité. Le champ à la sortie subit donc un déphasage qui dépend de l’amplitude du champ. Dans l’espace des phases, ce déphasage se traduit par une rotation du champ (figure 9). La méthode semi-classique permet alors d’appliquer cette transformation classique à l’ensemble de la distribution du champ cohérent incident (disque de la figure 9). Chaque réalisation possible du champ subit une rotation qui dépend de son amplitude, ce qui a pour effet de modifier la forme de la distribution qui devient elliptique[12]. On obtient ainsi un état du champ dont le bruit sur la composante est réduit (). Afin de conserver l’inégalité de Heisenberg, le bruit sur la composante est augmenté.

Dans ce système, le champ subit une transformation unitaire, et la surface de la distribution est conservée. Le champ sortant de la cavité est donc dans un état minimal vis-à-vis de l’inégalité de Heisenberg. Un tel état est un état non classique du champ appelé état comprimé (squeezed state). Il est caractérisé par la distribution de Wigner de la figure 10. La distribution est toujours une Gaussienne, mais la variance pour une quadrature quelconque varie selon la quadrature considérée.

Nous venons de montrer, de manière simple et géométrique, que la cavité à miroir mobile est capable de produire un état comprimé du champ[14]. Nous exposerons dans la partie 2.3 une étude plus détaillée de ce système. En particulier nous nous intéresserons au spectre de bruit du champ réfléchi par la cavité.

2.2.3 Mesure de petits déplacements

La phase du champ réfléchi par la cavité est sensible à de très petits déplacements du miroir mobile. L’équation (2.23) montre qu’un déplacement du miroir mobile provoque une variation de la phase du champ réfléchi. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi reflètent donc les déplacements du miroir, auxquels se superposent le bruit propre du faisceau. Nous verrons dans la partie 2.4 que pour une cavité résonnante avec le champ, ce bruit quantique est de l’ordre du bruit de phase du faisceau incident:

| (2.33) |

Le spectre des fluctuations de phase du faisceau réfléchi reproduit donc le spectre de position du miroir mobile. La sensibilité est limitée par le bruit propre du faisceau incident. Pour un faisceau cohérent ce bruit est inversement proportionnel à l’intensité moyenne (relation similaire à l’équation 2.31):

| (2.34) |

On trouve ainsi le plus petit déplacement mesurable :

| (2.35) |

Pour une cavité de finesse et une puissance incidente de ( photons/s), on obtient une sensibilité égale à . L’unité en est celle utilisée pour décrire une amplitude de bruit de position. Cette amplitude correspond en effet à la racine carrée de la puissance de bruit , qui s’exprime en (puissance de bruit par bande spectrale d’analyse).

Cette sensibilité est tout à fait remarquable puisqu’elle est comparable, ou même meilleure, que celle des dispositifs les plus sensibles à l’heure actuelle. L’essentiel des efforts concernant la mesure de petits déplacements se concentre aujourd’hui autour des projets de détection des ondes gravitationnelles, qu’il s’agisse des projets optiques (projets VIRGO[25], LIGO[26]), ou mécaniques (barres de Weber[16]).

La détection optique des ondes gravitationnelles est basée sur l’utilisation d’un interféromètre de Michelson. Chaque bras de l’interféromètre, d’environ de long, est constitué d’une cavité Fabry-Perot de finesse . Grâce à un dispositif de recyclage de la lumière, la puissance lumineuse envoyée dans l’interféromètre est de l’ordre de . Le passage d’une onde gravitationnelle se traduit par une variation apparente de la longueur des bras, équivalente à un déplacement des miroirs des cavités Fabry-Perot, qui induit un défilement des franges d’interférence à la sortie de l’appareil.

La sensibilité prévue pour VIRGO est indiquée sur la figure 11[27]. On distingue essentiellement trois sources de bruit. A basse fréquence, la sensibilité est limitée par le bruit thermique des suspensions des miroirs. Entre et , le bruit thermique des modes de vibration interne des miroirs devient dominant. A haute fréquence la limite est fixée par le bruit de photon, filtré par la bande passante de des cavités Fabry-Perot. La figure 11 montre que la sensibilité de l’interféromètre est au mieux de l’ordre de .

La sensibilité atteinte avec une cavité de grande finesse peut aussi être comparée à celle obtenue par les dispositifs capacitifs placés sur les barres de Weber. Une barre de Weber est constituée d’un corps massif, généralement de forme cylindrique. Le matériau utilisé peut être du niobium, du saphir, de l’aluminium ou encore de la silice, et le poids de la barre peut atteindre plusieurs tonnes. Elle est soigneusement isolée du monde extérieur : elle est suspendue par des fils dans le vide, à l’intérieur d’un cryostat à très basse température (jusqu’à ). Le passage d’une onde gravitationnelle se traduit par une excitation d’un mode de vibration mécanique de la barre. L’amplitude du mouvement attendu est extrêmement faible. Le transducteur utilisé pour détecter ces oscillations est constitué d’un résonateur mécanique de faible masse couplé mécaniquement à la barre et capacitivement à un circuit électrique résonnant. On atteint ainsi une sensibilité comprise entre et [18].

Une cavité de grande finesse devrait donc permettre de réaliser une mesure de déplacement avec une sensibilité meilleure que celle des dispositifs actuels[17]. Nous présenterons dans la suite de cette section deux applications de cette sensibilité extrême: la mesure du mouvement Brownien du miroir, et la mesure quantique non destructive de l’intensité de la lumière.

2.2.3.1 Mesure du bruit thermique

Comme le montre la figure 11, le bruit thermique est la limitation essentielle dans les dispositifs de détection interférométrique des ondes gravitationnelles. D’après les théories astrophysiques actuelles, le nombre attendu d’évènements varie brutalement avec la sensibilité atteinte par les interféromètres. Il est de ce fait important de déterminer avec précision les différentes sources de bruit pouvant limiter cette sensibilité.

Les mécanismes de dissipation thermique dans les solides sont cependant mal connus. Une cavité à miroir mobile, utilisée à température ambiante, devrait permettre de caractériser l’amplitude et la distribution spectrale du bruit thermique du miroir. Le principe de la mesure consiste à envoyer un faisceau laser dans la cavité à miroir mobile, le laser étant à résonance avec la cavité. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi reflètent alors les déplacements du miroir mobile, auxquels se superposent le bruit propre du faisceau (équation 2.33). A température ambiante, et pour des puissances incidentes raisonnables, les effets de pression de radiation sont négligeables devant le mouvement Brownien du miroir : le déplacement est donc pour l’essentiel dû au bruit thermique du miroir mobile.

On peut mesurer expérimentalement le bruit du faisceau réfléchi en utilisant une détection homodyne (figure 12)[28]. Une grande partie du faisceau incident est prélevée à l’aide d’une lame séparatrice afin de fournir un faisceau de référence (oscillateur local). Après un aller et retour dans un bras dont la longueur est soigneusement contrôlée, ce faisceau est mélangé au niveau d’une seconde lame parfaitement semi-réfléchissante avec le faisceau réfléchi par la cavité. Les faisceaux transmis et réfléchi par la lame sont détectés à l’aide de deux photodiodes de grande efficacité quantique. Lorsque la longueur du bras de l’oscillateur local est tel que le champ réfléchi par la cavité et le faisceau de référence sont en quadrature de phase, la différence des deux photocourants est proportionnelle aux fluctuations de phase du faisceau réfléchi. On obtient alors le spectre de bruit de phase à l’aide d’un analyseur de spectres.

On peut noter la grande similitude du dispositif schématisé sur la figure 12 avec un interféromètre de Michelson. La différence essentielle est la dissymétrie entre les deux bras de l’interféromètre. La présence de la cavité permet d’amplifier l’effet du déplacement du miroir sur la lumière. D’autre part, pour mesurer les fluctuations de la quadrature de phase du champ réfléchi, il est nécessaire que l’intensité dans le bras de l’oscillateur local soit grande devant celle du faisceau envoyé dans la cavité.

2.2.3.2 Mesure quantique non destructive de l’intensité

La détection des ondes gravitationnelles à l’aide d’une barre de Weber est basée sur une mesure continue de la position du résonateur mécanique. Pour détecter une onde gravitationnelle, il faut mesurer la position du résonateur avec une grande précision, pendant le temps de passage de l’onde. Cette mesure se heurte à une limite fondamentale imposée par l’inégalité de Heisenberg. En effet, une mesure initiale de la position du résonateur avec une précision perturbe inévitablement son impulsion d’une quantité . Après une évolution libre pendant un temps , la position du résonateur présente une dispersion , où est la masse de la barre. Cette dispersion peut masquer l’effet du passage d’une onde gravitationnelle. Un compromis entre les deux mesures conduit à une limite quantique standard pour la précision d’une mesure de position du résonateur :

| (2.36) |

Il est cependant possible de s’affranchir de cette limite en utilisant une technique de mesure qui reporte tout le bruit de la mesure sur une grandeur découplée de l’évolution libre de l’observable à mesurer[3]. On peut par exemple mesurer l’énergie du résonateur mécanique sans perturber son évolution temporelle, le bruit associé à la mesure étant reporté sur la phase (grandeur conjuguée de l’énergie).

Ce concept de mesure quantique non destructive (Quantum Non Demolition Measurement) peut se généraliser à d’autres systèmes que les résonateurs mécaniques. La plupart des réalisations expérimentales ont d’ailleurs été effectuées en optique[4]. Deux critères doivent être satisfaits pour qualifier une mesure de QND. La mesure ne doit tout d’abord pas altérer l’observable à mesurer : l’excès de bruit lié à la mesure est reporté sur la composante conjuguée. Il faut de plus que le signal fourni par la mesure contienne le maximum d’informations sur l’observable mesurée, ce qui impose d’avoir de fortes corrélations quantiques entre l’appareil de mesure et l’observable mesurée.

Une cavité à miroir mobile devrait permettre de réaliser une mesure QND de l’intensité d’un faisceau lumineux[15]. Le principe de la mesure consiste à utiliser les corrélations quantiques qui existent entre l’intensité du faisceau incident et la position du miroir mobile de la cavité. On envoie simultanément deux faisceaux dans la cavité comme le montre la figure 13. Le premier faisceau, le faisceau signal dont on veut mesurer l’intensité, déplace le miroir sous l’effet de la pression de radiation. Le second faisceau, le faisceau de mesure, est beaucoup moins intense de façon à pouvoir négliger son influence sur le mouvement du miroir. Ce faisceau est cependant sensible au déplacement du miroir provoqué par le faisceau signal.

Pour satisfaire au premier critère QND, la mesure ne doit pas altérer l’intensité du signal. Ceci se produit lorsque le faisceau signal est à résonance avec la cavité : le point de fonctionnement de la cavité est alors au maximum du pic d’Airy, là où l’intensité du faisceau réfléchi n’est plus sensible à des petites variations de longueur de la cavité.

Le second critère QND impose un maximum de corrélations quantiques entre l’intensité du signal et le faisceau de mesure. Pour cela, on met également le faisceau de mesure à résonance avec la cavité, puisque la phase du faisceau réfléchi est alors la plus sensible aux variations de longueur de la cavité. L’efficacité de la mesure QND est alors caractérisée par les corrélations quantiques entre les fluctuations d’intensité du signal et les fluctuations de phase du faisceau de mesure. Ces fluctuations de phase peuvent être détectées à l’aide d’un système de mesure homodyne, comme celui présenté pour la mesure du bruit thermique du miroir mobile (section 2.2.3.1). Bien sûr, l’observation de ces corrélations quantiques nécessite de placer la cavité à basse température, de façon à rendre le bruit thermique négligeable par rapport aux effets de pression de radiation. Une étude détaillée de ce dispositif est présentée dans la partie 2.4.

2.3 Génération d’états comprimés par couplage optomécanique

L’existence de fluctuations quantiques est connue depuis le début de la mécanique quantique. Mais ce n’est que depuis une vingtaine d’années que les physiciens se sont trouvés confrontés aux limitations imposées par ces fluctuations sur la précision d’une mesure. Le développement des projets de détection des ondes gravitationnelles ont amené les physiciens à étudier le bruit quantique et ses conséquences sur la sensibilité d’une mesure. On s’est ainsi rendu compte que le bruit quantique standard ne constitue pas une limite fondamentale et qu’il est possible d’améliorer la sensibilité d’une mesure en utilisant des états comprimés[9].

Bien que le concept d’état comprimé soit tout à fait général, c’est dans le domaine de l’optique qu’a été menée la plupart des études expérimentales. Les mesures optiques présentent en effet des caractéristiques qui permettent d’atteindre le niveau quantique plus facilement que dans d’autres domaines. Les signaux optiques sont naturellement protégés des perturbations extérieures et la qualité des dispositifs optiques permet d’atteindre un bruit instrumental très faible.

De nombreuses mises en évidence expérimentales d’états comprimés ont été réalisées ces dernières années[2]. Des facteurs de réduction du bruit quantique de l’ordre de ont été obtenus aussi bien avec des oscillateurs paramétriques optiques [29] qu’avec des diodes laser[30]. La production d’un état comprimé est généralement basée sur une interaction non linéaire entre la lumière et un milieu matériel. Ces processus non linéaires sont obtenus par mélange à trois ou à quatre ondes (nonlinéarité de type ou ). Lorsqu’un milieu non linéaire de type est placé dans une cavité, la lumière subit un déphasage non linéaire puisque l’indice du milieu dépend de l’intensité de la lumière[13]. Le rôle principal joué par le milieu est donc de rendre la longueur optique de la cavité dépendante de l’intensité lumineuse. On peut obtenir le même effet en modifiant la longueur physique de la cavité. Nous nous proposons dans cette partie de montrer qu’une cavité vide dont un miroir est mobile permet de produire des états comprimés[14]. Après avoir décrit la configuration du système, nous déterminerons les équations de base liant les champs entrant et sortant en fonction du mouvement du miroir (sections 2.3.1 et 2.3.2). Nous analyserons ensuite les effets statiques (section 2.3.3) puis dynamiques (sections 2.3.4 et 2.3.5) du couplage optomécanique sur le champ sortant de la cavité.

2.3.1 Evolution du champ dans la cavité

Le système considéré est constitué d’une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie dans laquelle est envoyé un faisceau laser cohérent de fréquence . Le miroir d’entrée a une très grande réflectivité , avec . Il est de plus supposé sans perte, de sorte que sa transmission est égale à . On suppose que le miroir mobile est totalement réfléchissant et sans perte. Dans ces conditions, les pertes totales de la cavité sont uniquement dues à la transmission du miroir d’entrée et la finesse de la cavité est d’autant plus grande que est petit.

Nous nous limiterons dans cette partie à une description monodimensionnelle du champ et de la cavité. Le champ est traité comme une onde plane se propageant uniquement selon l’axe de la cavité (figure 14).

Chaque onde lumineuse peut être décrite par une amplitude complexe , qui est une fonction lentement variable du temps . La cavité est entièrement déterminée par sa longueur où est le déplacement du miroir mobile.

La conservation de l’énergie au niveau du miroir d’entrée entraîne l’existence de relations linéaires et unitaires entre les champs incident , réfléchi et les champs dans la cavité et (figure 14):

| (2.37a) | |||||

| (2.37b) | |||||

| La première relation montre que le champ intracavité est la somme du champ incident au même instant et du champ intracavité qui a effectué un aller et retour dans la cavité. La seconde relation signifie que le champ sortant résulte de l’interférence entre le champ incident directement réfléchi et le champ intracavité transmis par le miroir. | |||||

La propagation du champ dans la cavité permet de relier le champ revenant sur le miroir au champ :

| (2.38) |

est le temps moyen mis par la lumière pour parcourir un aller et retour dans la cavité () et est le déphasage subi par le champ:

| (2.39) |

où est le vecteur d’onde du champ. Pour écrire l’équation (2.38), nous avons négligé les effets de retard temporel subis par le champ[31] : pour des petits déplacements du miroir mobile, le champ est essentiellement déphasé d’une quantité , et la variation du temps avec la position du miroir peut être négligée.

Pour une cavité quasi résonnante et de grande finesse (, ), l’enveloppe du champ varie peu sur un tour. En combinant les équations (2.37) et (2.38), on obtient alors l’équation d’évolution du champ intracavité et l’expression du champ sortant:

| (2.40a) | |||||

| (2.40b) | |||||

| Ces équations sont identiques à celles obtenues pour une cavité usuelle à une seule entrée-sortie, avec toutefois un déphasage dépendant du déplacement : | |||||

| (2.41) |

où est le déphasage entre le champ et la cavité en absence de déplacement du miroir.

2.3.2 Mouvement du miroir mobile

Pour des petits déplacements, la théorie de la réponse linéaire[21] permet de relier la transformée de Fourier du déplacement à la force appliquée:

| (2.42) |

où est la susceptibilité mécanique du miroir. La force appliquée est la somme de la force due à la pression de radiation et de la force de Langevin décrivant le couplage du miroir avec un bain thermique. Comme nous l’avons vu dans la partie (2.1), la force de pression de radiation est proportionnelle à l’intensité du champ:

| (2.43) |

La force de Langevin a une valeur moyenne nulle et son spectre de bruit est relié à la susceptibilité mécanique par le théorème fluctuation-dissipation[21]:

| (2.44) |

où est la température du bain thermique et la constante de Boltzmann.

2.3.3 Etat stationnaire et bistabilité

Les valeurs moyennes des champs et du déplacement du miroir mobile s’obtiennent en considérant le régime stationnaire dans les équations d’évolution précédentes. Ainsi le déplacement moyen est donné par l’équation (2.42) à fréquence nulle :

| (2.45) |

où est l’intensité moyenne du champ intracavité. Le déphasage moyen du champ dans la cavité est alors donné par l’équation (2.41):

| (2.46) |

où est le déphasage non linéaire lié au déplacement du miroir sous l’effet de la pression de radiation moyenne:

| (2.47) |

Ces relations montrent que l’effet de la pression de radiation moyenne correspond à un effet Kerr, comme celui produit par un milieu non linéaire de type placé dans une cavité : le champ dans la cavité subit un déphasage proportionnel à son intensité moyenne . Comme nous le verrons par la suite, le déphasage non linéaire est le paramètre essentiel pour décrire l’amplitude des effets optomécaniques : le couplage optomécanique agit de façon appréciable sur les fluctuations quantiques lorsque le déphasage non linéaire est de l’ordre des pertes de la cavité.

La valeur moyenne des champs s’obtient en posant dans l’équation (2.40a):

| (2.48a) | |||||

| (2.48b) | |||||

Si l’on oublie la variation du déphasage total avec l’intensité intracavité, on retrouve ici les expressions usuelles des champs pour une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie. La cavité étant supposée sans perte, le champ réfléchi a la même intensité que le champ incident (équation 2.48b). Le champ subit simplement un déphasage qui se traduit par une rotation dans l’espace des phases, avec un angle qui dépend de . L’intensité intracavité est donnée par le module carré de l’équation (2.48a). Il apparaît une résonance Lorentzienne autour de . La largeur de ce pic d’Airy est égale à et l’intensité intracavité à résonance est égale à l’intensité incidente , amplifiée par un facteur . On déduit de ces résultats l’expression de la finesse de la cavité :

| (2.49) |

Notons enfin que tous les champs sont définis à une phase globale près. Dans toute la suite, on choisira cette phase de telle manière que le champ intracavité soit réel. Si l’on tient compte de la variation du déphasage avec l’intensité intracavité, la présence du déphasage non linéaire entraîne une déformation du pic d’Airy. La figure 15a montre comment varie l’intensité intracavité lorsque le déphasage est balayé, par exemple en modifiant la fréquence optique du faisceau incident. Cet effet est responsable du comportement bistable de la cavité[10] : pour certaines valeurs du déphasage, il existe plusieurs solutions pour l’intensité intracavité.

Le phénomène de bistabilité peut se comprendre de la façon suivante. Lorsqu’on balaye la fréquence du faisceau incident de manière à augmenter , l’intensité suit la branche basse de la résonance jusqu’à atteindre le point tournant . A partir de ce point, l’intensité augmente brusquement et passe sur la branche haute. Lorsqu’on balaye dans le sens inverse, l’intensité suit d’abord la branche haute de la résonance jusqu’à atteindre le second point tournant , à partir duquel l’intensité chute brusquement pour passer sur la branche basse. On obtient ainsi un cycle d’hystérésis caractéristique des systèmes bistables.

On peut aussi observer la bistabilité en faisant varier l’intensité incidente , pour un déphasage fixé (figure 15b). L’intensité est en effet solution d’une équation du troisième degré que l’on obtient à partir des équations (2.46) à (2.48a) :

| (2.50) |

Cette relation montre qu’il peut exister, pour une valeur donnée de l’intensité incidente, trois solutions stationnaires de l’intensité intracavité. L’une des solutions se trouve sur la branche instable qui relie les deux points tournants de la courbe de bistabilité[10]. Un raisonnement similaire à celui fait pour la figure (15a), montre que le système parcourt un cycle d’hystérésis lorsqu’on fait varier l’intensité incidente. Cette bistabilité d’origine mécanique a déjà été observée expérimentalement[11]. Le montage utilisé dans cette expérience était constitué d’une cavité de finesse dont l’un des miroirs es déposé sur une plaque en quartz, pesant et suspendue par deux fils en tungstène. La fréquence de résonance mécanique de ce pendule est de l’ordre de quelques Hertz. La figure 16 montre le cycle d’hystérésis observé expérimentalement, en faisant varier la puissance incidente . L’axe vertical représente la puissance de la lumière résiduelle transmise par le second miroir de la cavité. Cette puissance est directement proportionnelle à l’intensité intracavité. Dans cette expérience, les points tournants de la bistabilité correspondent à des puissances incidentes de et .

2.3.4 Evolution des fluctuations quantiques

Pour étudier les fluctuations quantiques, nous utilisons la méthode semi-classique dont les principes ont été exposés dans la partie 2.2[24]. Elle consiste à écrire le champ sous la forme où est la valeur moyenne du champ et est une variable aléatoire classique, associée aux fluctuations quantiques par l’intermédiaire de la distribution de Wigner. Plus précisément, la distribution de Wigner pour un champ dépendant du temps est une fonction d’un ensemble de variables et , qui sont les transformées de Fourier des variables et :

| (2.51a) | |||||

| (2.51b) | |||||

| Notons que n’est pas le complexe conjugué de , puisque les deux variables évoluent à la même fréquence . On a en fait la relation: | |||||

| (2.52) |

La distribution de Wigner pour un état cohérent est une Gaussienne dont la largeur est définie par les valeurs moyennes[24]:

| (2.53) |

Les principes de la méthode semi-classique présentés dans la partie 2.2 se généralisent alors pour un champ dépendant du temps. Une quadrature quelconque du champ est définie par ses composantes spectrales , reliées aux variables et par une relation similaire à (2.28):

| (2.54) |

Le bruit de cette quadrature n’est plus défini par une variance mais par un spectre :

| (2.55) |

A partir des relations (2.53), on retrouve que pour un état cohérent, le spectre est égal à quelque soit l’angle .

Les bruits d’intensité et de phase sont toujours reliés aux quadratures d’amplitude et de phase , où est la phase du champ moyen:

| (2.56a) | |||||

| (2.56b) | |||||

| Pour un état cohérent, ces bruits sont indépendants de la fréquence et ne dépendent que de l’intensité moyenne : | |||||

| (2.57) |

Ces différentes relations permettent d’associer une représentation semi-classique aux fluctuations quantiques. Comme dans le cas d’un champ indépendant du temps, l’évolution de ces fluctuations depuis l’entrée jusqu’à la sortie de la cavité est obtenue en linéarisant les équations classiques autour du point de fonctionnement moyen. A partir des équations (2.40) à (2.42), on trouve pour la cavité à miroir mobile:

| (2.58a) | |||||

| (2.58b) | |||||

| (2.58c) | |||||

| où est la susceptibilité normalisée à à fréquence nulle. On peut éliminer les variables et dans ce système d’équations. On obtient alors une relation d’entrée-sortie pour les fluctuations, qui donne les fluctuations sortantes en fonction des fluctuations entrantes et : | |||||

| (2.59) |

où les coefficients , et dépendent des paramètres du système

| (2.60a) | |||||

| (2.60b) | |||||

| (2.60c) | |||||

| avec: | |||||

| (2.61) |

2.3.5 Spectre de bruit quantique

La relation d’entrée-sortie des fluctuations établie dans la section précédente (équation 2.59) permet de relier le spectre pour n’importe quelle quadrature du champ réfléchi aux fluctuations entrantes et . Ces fluctuations étant indépendantes, tous les termes croisés du type sont nuls. On suppose d’autre part que le champ incident est dans un état cohérent. Les fluctuations incidentes sont alors caractérisées par les fonctions de corrélations d’ordre deux données par les équations (2.53). Enfin, la force de Langevin est caractérisée par le spectre de bruit thermique (équation 2.44). On obtient alors:

| (2.62) |

où les quantités et s’expriment en fonction des coefficients , , et

| (2.63a) | |||||

| (2.63b) | |||||

| Cette expression permet de déterminer le spectre de n’importe quelle quadrature du champ sortant. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au bruit d’intensité et au spectre de bruit optimum. Ce dernier correspond au spectre obtenu en choisissant, à chaque fréquence , la quadrature qui a le bruit minimum. | |||||

Les fluctuations d’intensité sont reliées à la quadrature d’amplitude (équation 2.56a):

| (2.64) |

où est la phase moyenne du champ sortant, donnée par:

| (2.65) |

A partir des équations (2.62) et (2.63), on obtient alors:

| (2.66) |

Les quantités et sont données par:

| (2.67a) | |||||

| (2.67b) | |||||

| où et sont respectivement les parties réelle et imaginaire de la susceptibilité normalisée . | |||||

Lorsque et sont nuls, comme c’est le cas à fréquence nulle, le spectre de bruit d’intensité est égal à l’intensité moyenne , c’est-à-dire au bruit quantique standard. Le fait que le bruit d’intensité n’est pas modifié à fréquence nulle peut se comprendre à partir de la représentation de la distribution de Wigner dans l’espace des phases (figure 9, page 9). Chaque point de la distribution du faisceau incident subit en effet une rotation autour de l’origine, et la projection de la distribution sur l’axe du champ moyen n’est pas modifiée. La conservation de la distribution en intensité à fréquence nulle est liée à la conservation du nombre de photons sur des temps longs par rapport au temps de stockage de la cavité.

A fréquence non nulle, et sont en général non nuls, et le bruit de photon du champ réfléchi n’est plus égal au bruit quantique standard. On peut remarquer que et sont proportionnels au rapport entre le déphasage non linéaire et les pertes de la cavité : le bruit de photon n’est modifié de manière appréciable que si ce rapport est de l’ordre de . D’autre part, le paramètre est associé au bruit thermique du miroir mobile et il est toujours positif : le mouvement Brownien du miroir mobile induit toujours une augmentation du bruit de photon du faisceau réfléchi par la cavité. Par contre, le paramètre peut être négatif, si le désaccord est négatif. Comme nous allons le montrer, on peut alors trouver des conditions de fonctionnement pour lesquels le bruit de photon est réduit en-dessous du bruit quantique standard. Pour cela, nous allons nous placer dans le cas simple où le mouvement du miroir est harmonique. La susceptibilité mécanique est alors donnée par la relation (2.11).

2.3.5.1 Réduction du bruit de photon à température nulle

Nous supposons que le miroir mobile est caractérisé par les mêmes paramètres que dans la partie 2.1 : fréquence de résonance mécanique , masse et facteur de qualité . Nous supposons d’autre part que la cavité a une finesse (soit ) et une bande passante égale à . L’efficacité de la compression du champ dépend beaucoup de l’écart entre le point de fonctionnement de la cavité et les points tournants de la bistabilité. C’est en effet au voisinage de ces points tournants que les effets non linéaires, responsables de la modification du bruit quantique, sont les plus importants. On peut montrer que le bruit de photon à basse fréquence est directement proportionnel à la pente de la courbe de bistabilité, pente qui s’annule aux points tournants (voir courbe 15b, page 15)[12]. A partir de l’équation (2.50), on peut exprimer cette pente en fonction du point de fonctionnement de la cavité (déphasage et déphasage non linéaire ):

| (2.68) |

La pente peut s’annuler pour des valeurs positives du déphasage non linéaire à condition que le déphasage soit inférieur à . On choisit donc un déphasage égal à . Dans ces conditions, les deux points tournants de la bistabilité (points et de la figure 15b) correspondent à des déphasages non linéaires égaux à et . On choisit alors un point de fonctionnement situé sur la branche basse de la courbe de bistabilité, au voisinage du point tournant , en prenant . En d’autres termes, la pression de radiation moyenne exercée sur le miroir mobile déplace celui-ci d’une quantité égale à la moitié de la largeur de la résonance, soit environ .

Le choix du déphasage et du déphasage non linéaire fixe le point de fonctionnement sur la courbe de bistabilité (croix sur la figure 15). On peut aussi définir le point de fonctionnement par le déphasage global , égal à . Ces paramètres correspondent à une puissance lumineuse incidente que l’on peut déduire des équations (2.47) et (2.48a):

| (2.69) |

Avec les paramètres choisis, on trouve une puissance incidente de ().

Le spectre d’intensité et le spectre optimum obtenus à température nulle sont représentés sur la figure 17.

On peut distinguer deux domaines de fréquences : à basse fréquence () et au voisinage de la résonance mécanique (). A basse fréquence, le comportement du système est similaire à celui d’un milieu Kerr idéal placé dans une cavité[12]. Dans cette plage de fréquence, la susceptibilité mécanique peut en effet être considérée comme constante et égale à sa valeur statique . Le déphasage non linéaire subi par le champ est alors tout à fait équivalent à celui produit par un milieu Kerr idéal.

On peut comprendre le comportement des spectres de la figure 17 à l’aide de la représentation de la distribution de Wigner dans l’espace des phases. La figure 18 montre l’évolution avec la fréquence de la distribution du champ réfléchi, depuis la fréquence nulle (ellipse noire), jusqu’à une fréquence voisine de la bande passante de la cavité (ellipse blanche). Le premier effet est une diminution de l’excentricité de l’ellipse lorsque la fréquence augmente. La cavité se comporte en effet comme un filtre passe bas pour les fluctuations, et l’efficacité de la non linéarité diminue au fur et à mesure que la fréquence augmente. Le bruit optimum , qui est en fait relié à la longueur du petit axe de l’ellipse, croît avec la fréquence.

Le second effet est une rotation de l’ellipse avec la fréquence. Le petit axe de l’ellipse peut alors devenir parallèle au champ moyen (ellipse grise sur la figure 18). Ainsi le bruit d’intensité, qui est relié à la projection de la distribution sur le champ moyen, est réduit pour des fréquences non nulles : partant du bruit quantique standard à fréquence nulle, le bruit de photon diminue jusqu’à rejoindre le bruit optimum. Pour des fréquences supérieures, le petit axe n’est plus aligné avec le champ moyen et le bruit de photon remonte au dessus du bruit optimum.