ВЕЙВЛЕТ-РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ С ШУМОМ

Аннотация

Рассматриваются различные алгоритмы приближенного вычисления производной функции, заданной неточно. Алгоритм дифференцирования с использованием вейвлет-преобразования сравнивается с алгоритмом на основе преобразования Фурье и алгоритмами вычисления производной в физическом пространстве. Проведена численная оценка погрешности вычислений различных алгоритмов на модельных примерах.

УДК 621.372

Ключевые слова: вейвлет, дифференцирование, фильтрация шума, регуляризация

1 Введение

Задача о численном дифференцировании функции, известной приближенно, является классическим примером некорректно поставленной задачи, приводящей к неустойчивости решения [1]. Для обеспечения устойчивости по Тихонову точное решение заменяют приближенным, которое управляется параметром регуляризации и стремится к точному при отсутствии погрешности измерений (подробнее о различных вариантах стабилизации решения см. в [1, 2, 3]). На практике регуляризация обычно сводится либо к сглаживанию исходных данных в физическом пространстве, либо к подавлению высоких частот в спектре измеренных данных. При этом оптимальная ширина сглаживающего окна или соответствующая ему полоса пропускания фильтра связывается с ожидаемым уровнем шума.

Представляется целесообразным сформулировать задачу регуляризации операции дифференцирования зашумленных данных на языке вейвлет-представления сигналов, которое позволяет естественным образом совместить преимущества работы в физическом пространстве и пространстве Фурье. Вейвлет-анализ, превратившийся за последнее десятилетие в хорошо развитый раздел функционального анализа (см., например [4]), показал свою эффективность в задачах, связанных с обработкой всевозможных многомасштабных сигналов и полей.

Первые попытки использования аппарата вейвлет-анализа при нахождении производной зашумленных данных были выполнены в работах [5, 6, 7, 8]. В данной работе методика вейвлет-дифференцирования описывается в рамках общей проблемы без привязки к специфике сигнала. При этом проводится систематическое сравнение вейвлет-регуляризации в задаче дифференцирования зашумленных сигналов с другими общеизвестными подходами. Эффективность использования демонстрируется на конкретных примерах.

2 Mетоды численного дифференцирования

Пусть функция имеет первую производную , так что

| (1) |

и определена на наборе точек с точностью до некоторой случайной ошибки

| (2) |

Производная выражается через

| (3) |

и в простейшем случае может быть приближенно вычислена как

| (4) |

где .

В условиях шума формула (4) может стать неустойчивой. Принимая для случайной ошибки оценку , можно записать

| (5) |

При первое слагаемое в правой части (5) стремится к , а второе может быть сколь угодно большим. Так, в частности, если функция задана на конечном интервале, то увеличение числа точек приводит к увеличению второго слагаемого в (5).

2.1 Дифференцирование в физическом пространстве

Известно, что -функция дифференцируема. Ее первая производная, обозначаемая и называемая "дублет обладает свойством

| (7) |

Отметим, что функция нечетна и сосредоточена в бесконечно малой окрестности точки . Функцию называют иногда бесконечно малым диполем.

2.2 Дифференцирование в пространстве Фурье

По теореме о производной [10] дифференцирование в физическом пространстве сводится к умножению в частотном пространстве. Фурье-образы функций и связаны соотношением

| (8) |

где - результат преобразования Фурье

| (9) |

Таким образом, находя Фурье-образ сигнала , умножая его в частотном пространстве на и выполняя обратное преобразование Фурье, можно найти производную :

| (10) |

Отметим, что фильтр имеет импульсную характеристику . То есть

| (11) |

Принципиальное отличие алгоритма (10) от прямого дифференцирования в физическом пространстве заключается в том, что при вычислении преобразования Фурье используется информация о сигнале во всех точках числовой оси, в то время как дифференцирование является по определению операцией локальной.

2.3 Дифференцирование с использованием вейвлет-преобразования

С точки зрения локальности, метод дифференцирования на основе вейвлет-анализа занимает промежуточное положение между дифференцированием в физическом пространстве и в пространстве Фурье. Вейвлет-образ исходной функции есть

| (12) |

где в качестве анализирующего вейвлета используется комплексная или действительная функция, локализованная как в физическом пространстве, так и в пространстве Фурье, а параметры и определяют, соответственно, масштаб и положении функции .

Записывая аналогичным образом вейвлет-образ функции и проводя дифференцирование по частям, легко получить

| (13) |

Таким образом, выполнив вейвлет-разложение функции по семейству , и выполнив затем обратное вейвлет-преобразование с помощью вейвлет-семейства , можно получить искомую функцию :

| (14) |

где - анализирующий вейвлет, - синтезирующий вейвлет, и - константа, определяемая выражением

| (15) |

Выбор пары и (для анализа и синтеза соответственно) из условия

| (16) |

предполагает, что производная от существует и является вейвлетом.

Например, пара функций и удовлетворяет условию (16). В принципе, любой вейвлет, имеющий первую производную, можно использовать в качестве . На практике, выбор конкретной пары вейвлетов осуществляется с учетом специфики постановки задачи.

В качестве предельного случая можно использовать пару функций и . Подставляя в уравнение (14) и рассматривая -функцию, как сингулярный вейвлет [4], получаем

| (17) |

3 Регуляризация алгоритмов дифференцирования

Рассмотренные выше алгоритмы не являются устойчивыми и для использования на практике требуют регуляризации.

3.1 Приближенное вычисление производной в физическом пространстве

Для практического использования необходимо провести регуляризацию уравнения свертки (7). Свертка с аппроксимирующей дублет функцией, ширина которой управляется параметром регуляризации , дает приближенное значение производной. Обобщенная функция аппроксимируется регулярной нечетной функцией с нулевым средним значением, область локализации которой определяется ожидаемым уровнем шума. Простейшей аппроксимацией дублета на дискретном множестве является вычисление разности в соседних точках. Устойчивость можно обеспечить, увеличив расстояние между точками, в которых вычисляется разность. Такой метод известен со времен Ньютона [1].

Одним из практических методов оценки производной в физическом пространстве является свертка измеренного сигнала со сглаживающим окном (Хэмминга, Винера и др. [2, 11]), с последующим вычислением производной в виде конечной разности (4). Сглаженный сигнал находится по формуле

| (18) |

где - сглаживающее окно, ширина которого управляется регуляризирующим параметром .

Применяемое на практике усреднение по соседним точкам эквивалентно сглаживанию прямоугольным окном. Численная оценка погрешности вычисления производной в физическом пространстве (при использовании различных сглаживающих окон) будет дана ниже.

3.2 Приближенное вычисление производной в пространстве Фурье

Как альтернативу свертке со сглаживающим окном в физическом пространстве рассмотрим умножение на фильтр низких частот (ФНЧ) в частотной области. Идеальный ФНЧ отсекает все частоты, выше . Сигнал, пропущенный через идеальный ФНЧ, не будет иметь высоких частот, то есть будет сглаженным. После выполнения обратного преобразования Фурье дифференцирование производится методом конечной разности.

Можно объединить в частотной области обе операции - обеспечения устойчивости путем подавления высоких частот и вычисления производной путем умножения на . Алгоритм (10) в условиях шума является неустойчивым, так как умножение на приводит к неограниченному усилению высоких частот. Для обеспечения устойчивости используется ФНЧ с шириной полосы пропускания, управляемой регуляризирующим параметром (при , полоса пропускания стремится к бесконечности и приближенное решение стремится к точному). Форма фильтра может выбираться достаточно произвольно, исходя из специфики задачи. Ниже будут рассмотрены два фильтра: дифференцирующий фильтр, представляющий собой произведение и идеального ФНЧ, и дифференцирующий гауссов фильтр - произведение и гауссова фильтра.

3.3 Вейвлет-регуляризация

При использовании вейвлет-алгоритма вместо свертки сигнала с дублетом выполняется анализ с использованием вейвлета и последующий синтез с использованием вейвлета .

Интегрирование по на этапе синтеза на практике осуществляется в конечных пределах от до . В случае высокочастотного шума выбор необходимо связать с ожидаемым уровнем шума. В простейшем случае пределы интегрирования по выбираются на основании интегральных критериев и не учитывают поведение функции и особенности шума в различные моменты времени. Преимущество вычисления с помощью вейвлетов состоит в том, что легко реализовать локальную регуляризацию, когда пределы интегрирования адаптируются под локальные свойства вейвлет-спектра, т.е. зависит от .

4 Примеры

Выбор оптимального способа дифференцирования зависит, безусловно, от вида сигнала и характеристик шума. Мы ограничимся рассмотрением двух характерных примеров. Первый пример представляет сигнал, основная энергия которого сосредоточена в высокочастотной части спектра (периоды характерных колебаний существенно меньше длины интервала, на котором задан сигнал). В этом случае можно считать, что сигнал задан на неограниченном отрезке или является периодическим, что позволяет избежать проблем, связанных с границами области определения. В качестве второго пример выбрана кусочно-гладкая функция.

Первый пример представляет собой заданный на интервале от 0 до 1 с шагом 0.001 осциллирующий сигнал, модулированный по частоте и амплитуде, искомая производная которого определяется по формуле

| (19) |

Производная второго модельного сигнала определяется выражением

| (20) |

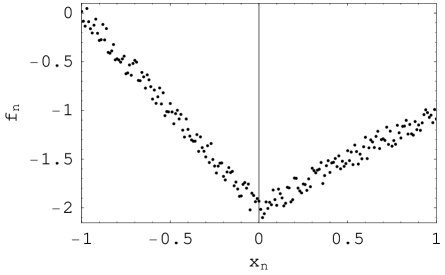

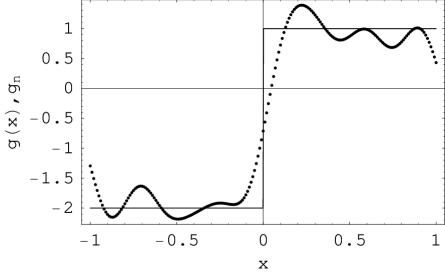

Второй сигнал более гладкий и не имеет высокочастотной составляющей за исключением области разрыва производной. Этот сигнал задан только в интервале от -1 до 1 и ограниченность области определения оказывает прямое влияние на дифференцирование.

Для каждого из модельных сигналов были сформированы наборы точек по формуле

| (21) |

где - белый шум с уровнем от среднего абсолютного значения функции.

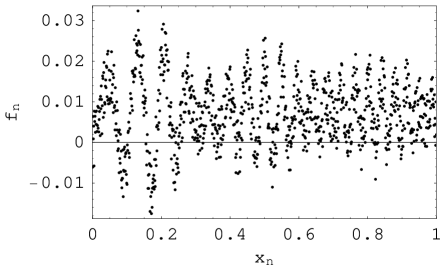

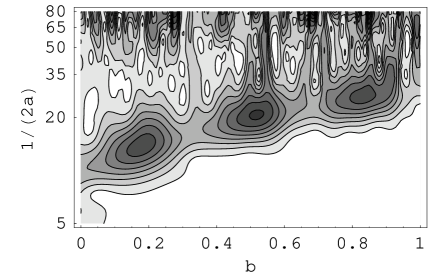

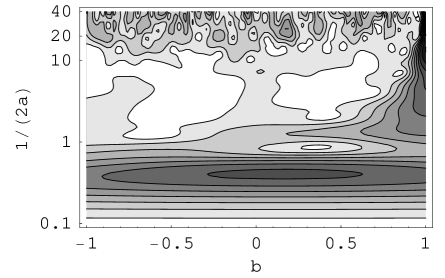

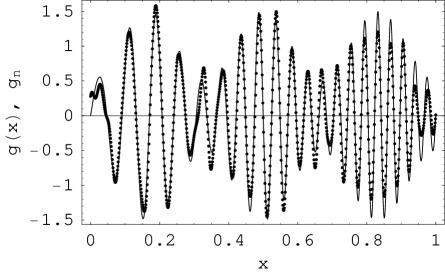

Полученные распределения представлены на Рис. 1. Уровень шума составлял 30% для первого сигнала (Рис. 1, слева) и 10% для кусочно-гладкого примера (Рис. 1, справа). В высокочастотной части соответствующих вейвлет-образов (Рис. 1, внизу) наблюдаются нерегулярные структуры, вызванные добавлением шума.

Массивы значений использовались для численного вычисления производной различными алгоритмами и сравнения с аналитическими значениями производной . Среднеквадратичная ошибка (СКО) дифференцирования определялась по формуле [2]

| (22) |

где - значения производной модельного сигнала в точках , - результат численного дифференцирования.

| Метод | Минимальное значение | |

|---|---|---|

| Пример 1 | Пример 2 | |

| Прямоугольное окно | 0.42 | 0.31 |

| Гауссово окно | 0.31 | 0.25 |

| Фурье (ФНЧ)+кон.разн. | 0.16 | 0.8 |

| Фурье гаусс + кон.разн. | 0.16 | 0.7 |

| Дифференцирующий фильтр | 0.18 | 0.27 |

| Диф.гаусс фильтр | 0.3 | 0.32 |

| Вейвлет-регуляризация (Морле) | 0.15 | 0.2 |

| Вейвлет | 0.12 | - |

В данной работе сравнивались следующие алгоритмы:

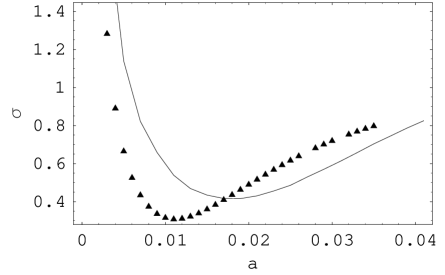

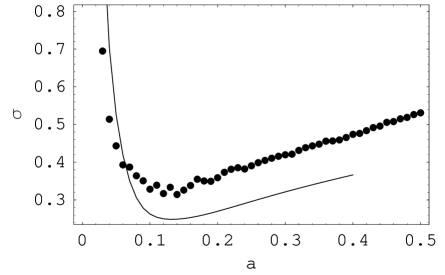

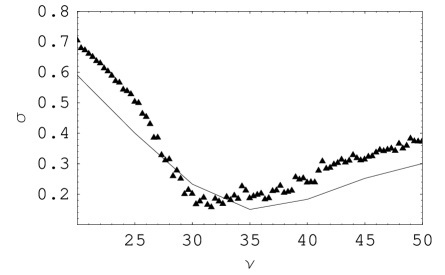

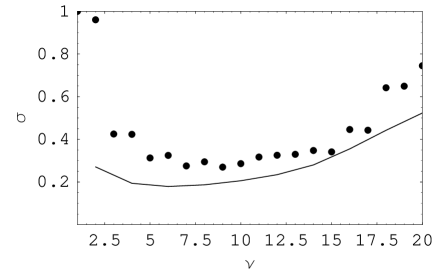

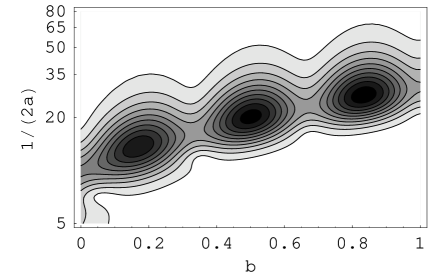

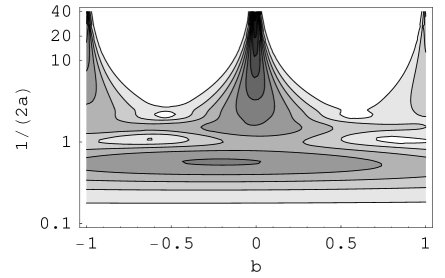

Прямоугольное окно в физическом пространстве + конечная разность. Сигнал усреднялся по соседним точкам и затем применялся метод конечной разности для оценки производной. Оптимальное значение ширины окна, минимизирующее , определялось путем варьирования количества точек, по которым проводится усреднение, и последующим сравнением с аналитическим решением. Оптимальное значение ширины окна имеет значение 0.018 для первого сигнала и 0.14 - для второго сигнала. Минимальные значения приведены в Таблице 1. Графически зависимость от ширины окна показана на Рис. 2.

Гауссово окно в физическом пространстве + конечная разность. Аналогичным образом определось оптимальное значение ширины гауссова окна (на уровне половины от максимального значения). Оптимальное значение ширины окна равно 0.011 для первого сигнала и 0.31 - для второго сигнала. Минимальные значения - в Таблице 1. Сравнивая графики зависимости от ширины окна (Рис. 2), можно видеть, что гауссово окно дает более точное восстановление производной, чем прямоугольное.

ФНЧ в частотном пространстве + конечная разность. Оптимальное значение частоты отсечки , минимизирующее , определялось следующим образом: вычислялось FFT сигнала, отбрасыались коэффициенты ряда Фурье, соответствующие частотам , а затем выполнялось обратное FFT и применялся метод конечной разности. Зависимость от представлена на Рис.2. Графически зависимость от показана на Рис. 2. Минимальное значение , достигаемое при использовании идеального фильтра низких частот, - в Таблице 1.

Гауссов фильтр в частотном пространстве + конечная разность. Фильтр получается заменой прямоугольного ФНЧ на гауссов. Зависимость от ширины фильтра в частотном пространстве находилась следующим образом: вычислось FFT сигнала, умножались коэффициенты ряда Фурье на гауссов фильтр, а затем выполнялось обратное FFT и применялся метод конечной разности. Оптимальное значение ширины фильтра равно 32 для первого примера и 1 - для второго примера. Минимальные значение - в Таблице 1.

Дифференцирующий фильтр в частотном пространстве. Умножение идеального ФНЧ на дает фильтр специальной формы, осуществляющий в частотной области вычисление производной одновременно со сглаживанием. Такой фильтр, а также его ближайшие родственники, используются в томографии для вычисления обратного преобразования Радона [2, 12]. Оптимальное значение частоты отсечки равно 32 для первого примера и 8 - для второго примера. Минимальные значение - в Таблице 1.

Дифференцирующий гауссов фильтр в частотном пространстве. Модифицируем предыдущий фильтр, заменив идеальный ФНЧ на гауссов фильтр. Умножив в частотном пространстве гауссов фильтр на , получим фильтр , импульсная характеристика которого равна первой производной от гауссова окна. Варьируя ширину фильтра в частотной области, найдем значение параметра масштаба, минимизирующее . Оптимальное значение ширины фильтра равно 37 для первого примера и 10 - для второго примера. Минимальные значения представлены в Таблице 1.

Вейвлет Морле в физическом пространстве. Разложим сигнал по масштабам, используя производную от вейвлета Морле в качестве анализирующего вейвлета. Диапазон масштабов зададим от 0.1 до 0.006, за пределами которого сигнал практически отсутствует. Затем для каждого масштаба вычислим свертку полученных вейвлет-коэффициентов с вейвлетом Морле и проинтегрируем по масштабам от до . Варьируя , найдем соответствующие значения . Зависимость от (переведенного в частотный аналог по формуле ) представлена на Рис. 2. Оптимальное значение для первого примера и 7 - для второго примера. Минимальное значение - в Таблице 1. Анализ вейвлет-образа квазигармонического сигнала (Рис.1, слева) показывает, что существенная часть информации сосредоточена в трех компактных областях, расположенных вдоль наклонной прямой. Это дает возможность задать минимальный масштаб в виде функции . Тогда перебор значений дополнительно минимизирует . В этом случае для значения получается результат , что заметно лучше, чем результат, полученный с использованием преобразования Фурье. Для кусочно-гладкого сигнала (Пример 2) дополнительная оптимизация не проводилась, так как его вейвлет-образ (Рис.1, справа) существенно искажен влиянием шума.

На Рис.3 представлены графики аналитических производных модельных сигналов и результаты численного дифференцирования методом на основе вейвлета Морле при оптимальном значении (без использования дополнительной оптимизации). Вейвлет-образы производных сигналов, приведенные на Рис. 3,внизу, показывают распределения спектральных свойств в заданных интервалах.

5 Обсуждение

Алгоритм c использованием вейвлет-преобразования позволяет проводить устойчивое дифференцирование в условиях шума. Локальность базисных функций позволяет более точно учитывать свойства сигнала по сравнению с методами фильтрации в частотном пространстве.

Особый интерес предложенные методы могут представлять при решении обратных задач (в медицине, астрономии, гидродинамике и т.д.). Например, интегральное уравнение Абеля, к которому сводится задача осесимметричной томографии, имеет решение [12]

| (23) |

где - измеренные с некоторой погрешностью проекционные данные.

В общем случае решение двумерной задачи томографии сводится к обратному преобразованию Радона, которое также может быть выражено через первую производную измеренного сигнала [2]

| (24) |

где - измеренные с некоторой погрешностью проекционные данные.

В работе [14] приведен ряд примеров, показывающих, что метод позволяет эффективно подавить шумы, возникающие в спектре из-за пробелов, и повысить точность восстановления спектра исходного сигнала. Этот алгоритм легко переносится и на рассмариваемую задачу о вычислении производной и состоит в этом случае в следующем. На первом шаге с помощью метода "дырявых"вейвлетов вычисляется вейвлет-образ исходной функции , а на втором шаге - по формуле (14) восстанавливается искомая производная . При этом на втором шаге используются полные вейвлет-функции .

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-ННИО № 03-02-04031, РФФИ № 03-02-16384 и Научно-образовательного центра (грант PE-009-0). РС также благодарен Уральскому отделению РАН (грант молодым ученым).

Список литературы

- [1] Тихонов A., Арсенин В. Методы решения некорректных задач. М.:Наука, 1986.

- [2] Пикалов В.В., Мельникова Т.С. Томография плазмы. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1995.

- [3] Tроицкий И.Н. Статистическая теория томографии. М.:Радио и связь, 1989.

- [4] Holschneider M. Wavelets: Tool of analysis. Oxford: Oxford University Press, 1995.

- [5] Патрикеев И.А., Фрик П.Г. Вейвлет-томография в условиях шума // Математическое моделирование систем и процессов, Вып.5. Пермь: Из-во ПГТУ, 1997. 86-92.

- [6] Patrickeyev I., Frick P. Lymphocyte nucleus reconstruction via wavelet tomography // Journal of Biomedical Optics. 1999. N 7. 376-380.

- [7] Степанов Р.А. Двумерная вейвлет-томография галактических полей // Математическое моделирование систем и процессов. Вып.7. Пермь: Из-во ПГТУ, 1999. 86-91.

- [8] Stepanov R., Frick P., Shukurov A., Sokoloff D. Wavelet-tomography of the Galactic magnetic field. I.The method // Astronomy and astrophysics. 2002. 391. 361-368.

- [9] Гельфанд И.М., Шилов Г.Е. Обобщенные функции и действия над ними. М.:Наука, 1959.

- [10] Bracewell R. Fourier Transform and Its Application. McGrow-Hill, Inc., 1965.

- [11] Хемминг Р. Цифровые фильтры. М.: Советское радио, 1980.

- [12] Levin G.G.(Ed.) Analytical Methods for Optical Tomography, SPIE, 1992.

- [13] Frick P., Baliunas S., Galyagin D., Sokoloff D., Soon W. Wavelet analysis of stellar chromospheric activity variations // Astrophysical Journal. 1997. 483. 426-434.

- [14] Frick P., Grossmann A., Tchamichian Ph. Wavelet analysis of signals with gaps // Journal of Mathematical Physics. 1998. 39. N 8. 4091-4107.