FACHBEREICH PHYSIK BERGISCHE UNIVERSITÄT GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL

Nukleonenzerfall und

Neutrinoeigenschaften in einem

Massenmodell auf der

Grundlage einer

-Grand Unified-Theorie

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften

am Fachbereich Physik der Bergischen Universität

Gesamthochschule Wuppertal

vorgelegt von

Carsten Merten

WUB-DIS 99-14

Dezember 1999

FACHBEREICH PHYSIK BERGISCHE UNIVERSITÄT GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL

Nukleonenzerfall und

Neutrinoeigenschaften in einem

Massenmodell auf der

Grundlage einer

-Grand Unified-Theorie

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften

am Fachbereich Physik der Bergischen Universität

Gesamthochschule Wuppertal

vorgelegt von

Carsten Merten

WUB-DIS 99-14

Dezember 1999

Wo Du das Nichts erblickst, ist eine Kraft,

Verborgen, unerreichbar allem Bösen,

Die aus sich selbst – sich und die Welt erschafft.

Und die vermag’s, das Rätsel aufzulösen.

Michael Ende, Das Gauklermärchen

Abstract

The Standard Model (SM) of elementary particle physics is a very successful theory. Its predictions have been tested experimentally to a high level of accuracy. However, the SM is not considered to be a fundamental theory of nature. It contains a lot of arbitrary parameters especially in the fermionic sector and it cannot give small neutrino masses which are indicated by recent experiments like Super-Kamiokande.

Grand Unified Theories (GUTs) can solve several weaknesses of the SM. They unify the SM interactions and lead to relations between the quark and lepton mass matrices, thus reducing the arbitrariness in the fermionic sector. Furthermore, GUT models with an intermediate symmetry breaking scale are able to produce small neutrino masses by means of the see-saw mechanism. All GUTs include baryon and lepton number violating interactions which mediate proton and bound neutron decay.

In this work a mass model based on a GUT with a global family symmetry is discussed which leads to an asymmetric Nearest Neighbour Interaction structure for the fermionic mass matrices. As a result of the analysis one gets three solutions of the model which include several large left- and right-handed fermion mixings. Those mixings are not observable in the SM where only the CKM quark mixing matrix can be measured, but they have testable effects on the branching ratios of nucleon decays in theories beyond the SM. One finds that decay channels with in the final state are suppressed while channels with and are enhanced compared to models with small mixings. The total nucleon lifetimes obtained should be observable by future experiments. The model also predicts the masses and mixings of the light neutrinos. They are in the right range to explain the anomalies of solar and atmospheric neutrinos by means of oscillations, preferring the small angle MSW solution for the solar neutrino deficit.

Einleitung

Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist eine äußerst erfolgreiche Theorie. Es beschreibt auf konsistente Weise die starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung, und seine Vorhersagen sind experimentell mit großer Genauigkeit bestätigt worden. Nach der Entdeckung des top-Quarks steht lediglich der Nachweis des Higgs-Bosons, dessen Existenz von der Theorie gefordert wird, noch aus.

Es gibt jedoch verschiedene Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, daß das Standardmodell keine wirklich fundamentale Theorie darstellt, sondern vielmehr als effektive Niederenergie-Näherung einer solchen den heute experimentell zugänglichen Energiebereich beschreibt. So sind die Neutrinos im Rahmen des Standardmodells masselose Teilchen, während die Evidenz für nichtverschwindende Neutrinomassen durch Experimente wie Super-Kamiokande in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Auch die beobachtete Baryonasymmetrie des Universums läßt sich nicht befriedigend erklären.

Eine weitere formale Schwäche des Standardmodells besteht in der großen Zahl freier Parameter, welche durch die Theorie nicht festgelegt sind, sondern an experimentelle Ergebnisse angepaßt werden müssen. Es gibt 18 solcher Parameter, von denen allein 13 im Fermionsektor liegen; dies sind die Fermionmassen und die Quarkmischungen. Abgesehen davon liefert das Standardmodell keine wirkliche Vereinheitlichung der drei Wechselwirkungen, da die zugehörigen Kopplungskonstanten völlig unabhängig voneinander sind.

Um diese Schwachpunkte zumindest teilweise beseitigen zu können, ist eine Reihe von Versuchen gemacht worden, das Standardmodell in eine umfassendere Theorie einzubetten. Viele von ihnen liefern jedoch kaum Vorhersagen, welche in naher Zukunft experimentell verifiziert werden können. Einen in dieser Hinsicht vielversprechenden Ansatz liefern die sogenannten Grand Unified-Theorien, deren Grundidee darin besteht, die drei Kräfte des Standardmodells in einer einzigen Wechselwirkung zu vereinheitlichen. Formal geschieht das durch die Konstruktion einer Eichtheorie mit einfacher Symmetriegruppe, welche die Standardmodell-Symmetriegruppe als Untergruppe enthält. Motivation hierfür ist in erster Linie die Tatsache, daß die skalenabhängigen Kopplungen des Standardmodells sich bei sehr großen Energien von GeV näherungsweise in einem Punkt treffen. Mittels spontaner Symmetriebrechung erhält man aus der Grand Unified-Theorie als effektive Näherung bei niedrigen Energien wieder das Standardmodell.

Die wohl bemerkenswerteste Vorhersage von Grand Unified-Theorien besteht in der Instabilität des Protons und des gebundenen Neutrons aufgrund von baryon- und leptonzahlverletzenden Wechselwirkungen. Einerseits sind Zerfälle von Nukleonen bisher nicht beobachtet worden, andererseits ist die relevante Wechselwirkung in Grand Unified-Theorien wegen der großen Masse der zugehörigen Eichbosonen bei niedrigen Energien auch überaus schwach. Die einfachste der Grand Unified-Theorien, welche auf der Gruppe beruht, ist experimentell ausgeschlossen worden, da sie unter anderem zu kurze Lebensdauern für die Nukleonen liefert. Modelle auf der Grundlage der wie das hier untersuchte besitzen diesen Mangel nicht.

Da sich die laufenden Standardmodell-Kopplungen nicht exakt in einem Punkt treffen, ist eine direkte Vereinheitlichung der drei Wechselwirkungen nicht möglich; es muß eine zusätzliche intermediäre Symmetrie vorhanden sein. Die Skala, bei welcher diese Symmetrie in das Standardmodell gebrochen wird, liegt üblicherweise im Bereich GeV und hat somit die richtige Größenordnung, damit über den See-Saw-Mechanismus sehr kleine, aber nichtverschwindende Neutrinomassen erzeugt werden können. Weitere Vorzüge von Grand Unified-Theorien sind Beziehungen zwischen den Massenmatrizen der Quarks und der Leptonen. Infolgedessen können durch Kenntnis der Massenmatrizen der geladenen Fermionen Vorhersagen für die Neutrinomassen und -mischungen gewonnen werden. Weiterhin kann im Rahmen von -Modellen mit intermediärer Massenskala und schweren Majorana-Neutrinos die Baryonasymmetrie des Universums erklärt werden.

Ein anderer Versuch, den Fermionsektor des Standardmodells besser zu verstehen, besteht in der Untersuchung von phänomenologisch motivierten Ansätzen für die Massenmatrizen der Fermionen. Diese Ansätze zeichnen sich durch Symmetrieanforderungen oder sogenannte Texturen, das heißt Nullen als Matrixeinträge an bestimmten Stellen, aus. Auf die zugrundeliegende Theorie jenseits des Standardmodells, welche den Ansatz realisiert, wird im allgemeinen nicht weiter eingegangen. Damit will man die Zahl der freien Parameter des Standardmodells reduzieren und Beziehungen zwischen Massen und Mischungen erhalten.

Schließlich kann man beide Zugänge kombinieren und Massenmodelle auf der Grundlage von Grand Unified-Theorien konstruieren. Das eröffnet die Möglichkeit, die Vorzüge dieser Theorien gegenüber dem Standardmodell auszunutzen und die Ansätze wegen der gegebenen Beziehungen zwischen den Fermionmassenmatrizen weniger willkürlich zu machen. Ferner haben in solchen Modellen alle Fermionmischungen Einfluß auf zumindest prinzipiell observable Größen wie Nukleonzerfallsraten, während im Standardmodell lediglich eine bestimmte Kombination der linkshändigen Quarkmischungen, die CKM-Matrix, beobachtbar ist. Daraus folgen überprüfbare Konsequenzen, an denen man den Erfolg des Ansatzes messen kann.

Gegenstand dieser Arbeit wird ein Massenmodell im Rahmen einer -Theorie sein. Es wird ein asymmetrischer „Nearest Neighbour Interaction“-Ansatz für die Massenmatrizen der Fermionen benutzt, welcher durch eine globale -Familiensymmetrie realisiert wird. Dieser Ansatz führt auf voneinander unabhängige rechts- und linkshändige Mischungen und bietet ausdrücklich die Möglichkeit, daß diese betragsmäßig groß sind. In vielen Massenmodellen werden große Mischungen im Bereich der geladenen Fermionen mit dem Hinweis auf die relativ kleinen CKM-Mischungen der Quarks außer Acht gelassen. In der Tat besitzen alle gefundenen Lösungen des untersuchten Modells mehrere große Mischungen, was zu Verzweigungsraten der Nukleonen führt, die sich von denen im Fall verschwindender Mischungen deutlich unterscheiden. Zusätzlich sind die erhaltenen Neutrinoeigenschaften, welche ebenfalls Modellvorhersagen darstellen, in der Lage, die Anomalien der Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos durch Oszillationslösungen zu erklären.

In den letzten Jahren hat sich die Forschungstätigkeit hauptsächlich auf supersymmetrische Grand Unified-Theorien, welche spontan in das minimale supersymmetrische Standardmodell gebrochen werden, beschränkt. Wird die Supersymmetrie, eine Symmetrie zwischen Fermionen und Bosonen, bei vergleichsweise niedrigen Energien von TeV effektiv gebrochen, so treffen sich die Kopplungskonstanten des supersymmetrische Standardmodells bei etwa GeV genau in einem Punkt. Da die Massen der Superpartner dann nicht sehr viel größer als die der gewöhnlichen Teilchen sind, bietet sich die Möglichkeit, das Divergenzverhalten der Theorie zu verbessern und das Hierarchieproblem zu lösen. Allerdings läßt die Abwesenheit von experimentellen Hinweisen auf eine bei kleinen Energien gebrochene Supersymmetrie in der Natur ein solches Szenario zunehmend unwahrscheinlicher erscheinen. Auch eine für die Erzeugung von Neutrinomassen über den See-Saw-Mechanismus erforderliche intermediäre Massenskala läßt sich in supersymmetrischen Grand Unified-Theorien nicht auf natürliche Weise realisieren. Desweiteren sind supersymmetrische Modelle in ihrer Vorhersagekraft durch den Einfluß zahlreicher unbekannter Größen, wie zum Beispiel die Massen der Superpartner, stark eingeschränkt. Deshalb wird hier der Standpunkt vertreten, daß Modelle ohne Supersymmetrie weiter untersucht werden sollten. Dies schließt eine Brechung der Supersymmetrie bei sehr hohen Energien keineswegs aus.

Im ersten Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Grundkonzepte und wichtigsten Eigenschaften des Standardmodells gegeben, auch dessen Grenzen werden genauer betrachtet. Kapitel 2 behandelt den Themenkomplex der Grand Unified-Theorien. Nach einer Schilderung der grundlegenden Ideen und der allgemeinen Vorgehensweise bei der Konstruktion solcher Modelle werden die als Prototyp der Grand Unified-Theorien und die als das dieser Arbeit zugrundeliegende Beispiel ausführlich diskutiert; desweiteren wird auf Vor- und Nachteile der Modelle eingegangen. Gegenstand des dritten Kapitels sind die theoretischen Grundlagen und der experimentelle Status von Neutrino-Oszillationen. Die drei bis heute beobachteten Neutrino-Anomalien und ihre möglichen Oszillationslösungen durch massive Neutrinos werden vorgestellt. Kapitel 4 beginnt mit vorbereitenden Arbeiten wie der Bestimmung der Symmetriebrechungsskalen und Kopplungen. Mittelpunkt des Kapitels ist der Ansatz für das betrachtete -Massenmodell und dessen numerische Lösung. Als ein wichtiges Resultat erhält man daraus Voraussagen über die Eigenschaften im Neutrinosektor der Theorie, welche sich als phänomenologisch sinnvoll erweisen. In Kapitel 5 schließlich werden für die analysierten Lösungen die partiellen und totalen Zerfallsraten der Nukleonen berechnet. Diese stellen eine wesentliche und in absehbarer Zeit experimentell überprüfbare Vorhersage des untersuchten Modells dar.

Ziel und Motivation dieser Untersuchung lassen sich abschließend mit den einleitenden Worten aus [1] sehr treffend zusammenfassen:

„The Standard Model is unlikely to be a fundamental theory; it contains 18 arbitrary parameters, 13 of which are the fermion masses and mixing angles. In a fundamental theory, these should be calculable from a few inputs just as the hydrogen spectral lines follow from Quantum Mechanics. We are very far from such a theory of fermion masses. We would be fortunate to have an analogue of Balmer’s formula since it might lead us to the fundamental theory. The framework described here is, at best, an attempt to obtain such a formula.“

Kapitel 1 Das Standardmodell

1.1 Grundkonzepte des Standardmodells

Das Standardmodell (SM) der Elementarteilchenphysik [2] ist eine renormierbare Eichtheorie, welche die Theorie der starken Wechselwirkung, die Quantenchromodynamik (QCD), und das Glashow-Weinberg-Salam-Modell der elektroschwachen Wechselwirkung zusammenfaßt. Es basiert auf der Invarianz unter lokalen -Eichtransformationen; die Symmetriegruppe ist ein direktes Produkt aus drei Faktoren.

Die QCD [3] beruht auf der Eichgruppe und beschreibt die Wechselwirkung von Teilchen mit Farbladung, den Quarks und Gluonen. Die Quarks sind die fermionischen Grundbausteine der stark wechselwirkenden Materie und treten in drei verschiedenen Farbzuständen auf. Unter -Transformationen verhalten sie sich wie die Fundamentaldarstellung . In der Natur werden allerdings nur farbneutrale Kombinationen von drei Quarks (Baryonen) bzw. Quark und Antiquark (Mesonen) beobachtet; dieses Phänomen wird als Confinement bezeichnet. Die Gluonen sind die mit den acht Generatoren der verbundenen Vektorbosonen und transformieren sich gemäß der adjungierten Darstellung. Durch den Austausch von Gluonen wird die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks vermittelt.

Die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung [4] besitzt eine -Eichsymmetrie, die durch den Higgs-Mechanismus spontan in die der Quantenelektrodynamik (QED) gebrochen ist. Eine Grundeigenschaft dieses Modells ist die Paritätsverletzung, da das Transformationsverhalten der Fermionen von deren Chiralität abhängt. Man zerlegt die durch Dirac-Spinoren dargestellten Fermionfelder gemäß

| (1.1) |

in ihre links- und rechtshändigen Komponenten, sogenannte Weyl-Spinoren. Die linkshändigen Quarks und Leptonen sind in -Doubletts angeordnet, während die rechtshändigen Fermionen Singuletts bilden und an der schwachen Wechselwirkung nicht teilnehmen.

Die elektrische Ladung der Teilchen ergibt sich aus ihrer Hyperladung und der Komponente des schwachen Isospins ( mit sind die Generatoren der -Lie-Algebra) aus der Beziehung

| (1.2) |

In Erweiterungen des SM erweist es sich aus gruppentheoretischen Gründen als sinnvoll, statt der rechtshändigen Teilchen die linkhändigen Komponenten der Antiteilchen zu betrachten. Die Antiteilchen erhält man durch die Anwendung der Ladungskonjugation

| (1.3) |

Weiterhin gelten die Identitäten

| (1.4) |

Die Fermionen treten im SM in drei Familien mit jeweils gleichen Quantenzahlen auf. Jede dieser Familien transformiert sich nach der Darstellung

| (1.5) |

der SM-Symmetriegruppe . Der erste Eintrag bezeichnet hierbei die -Darstellung, der zweite die -Darstellung und der Index die -Hyperladungsquantenzahl (die komplex konjugierte Darstellung wird durch einen Querstrich gekennzeichnet). In Tabelle 1.1 ist der fermionische Teilcheninhalt des SM aufgeführt.

| Quarks | Leptonen | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| , , | , , | ||||

| , , | |||||

| , , | , , |

Es ist zu beachten, daß im Fermionspektrum des SM keine rechtshändigen Neutrinos vorkommen, da diese sich aufgrund ihrer Farb- und Ladungsneutralität nach der -Darstellung transformieren würden, also an keiner SM-Wechselwirkung teilnähmen. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, daß rechtshändige Neutrinos und linkshändige Antineutrinos in Experimenten nicht beobachtet werden.

Die Eichbosonen, die als Austauschteilchen die Wechselwirkung vermitteln, transformieren sich stets wie die adjungierte Darstellung der Symmetriegruppe, im Falle des SM also gemäß . Die Kopplungsstärken der SM-Eichbosonen an die fermionischen Ströme werden mit , und bezeichnet. Ferner besitzen Eichbosonen in Modellen mit nichtabelscher Symmetriegruppe auch eine Selbstwechselwirkung. In Erweiterungen des SM durch Grand Unified-Theorien (GUTs) wird statt im allgemeinen mit gearbeitet, da die korrekte Normierung besitzt. Die Eigenschaften der SM-Eichbosonen sind in Tabelle 1.2 zusammengefaßt.

| Bezeichnung | Spin | Kopplung | |

|---|---|---|---|

| Gluonen [] | 1 | ||

| -Bosonen [] | 1 | ||

| -Boson [] | 1 |

1.2 Renormierung und laufende Kopplungen

Ein wichtiges Kriterium für die formale Konsistenz einer Eichtheorie ist ihre Renormierbarkeit. Dies bedeutet, daß bei der Berechnung von physikalischen Prozessen in höheren Ordnungen der Störungstheorie nur endlich viele qualitativ verschiedene Divergenzen auftreten. Diese können dann durch eine Redefinition der Modellparameter wie Kopplungen und Massen absorbiert werden [5].

Die Unendlichkeiten treten in Form von divergenten Impulsintegralen auf. Durch Anwendung eines Regularisierungsverfahrens werden die Integrale durch Ausdrücke ersetzt, die von einem neuen Parameter, dem Regularisierungsparameter, abhängen, und für einen bestimmten Wert desselben wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen. Bei der dimensionalen Regularisierung zum Beispiel werden die Integrale statt in vier in Impulsraumdimensionen gelöst; die Divergenzen gehen dann in Terme über. Im anschließenden Renormierungsprozeß werden die divergenten Parameter in der Lagrangedichte durch Einführung von Renormierungskonstanten , welche die -Terme aufnehmen, in die endlichen renormierten Größen umgewandelt: .

Im Rahmen der Regularisierung wird aus formalen Gründen zwangsläufig eine freie Massenskala in die Theorie eingeführt. Sowohl die Renormierungskonstanten als auch die renormierten Größen hängen von dieser Skala ab; man spricht von laufenden Größen. Die funktionalen Zusammenhänge, welche die Skalenabhängigkeit der renormierten Größen beschreiben, werden als Renormierungsgruppengleichungen bezeichnet [6]. Sie sind immer dann von Bedeutung, wenn physikalische Größen bei verschiedenen Massen- bzw. Energieskalen miteinander verglichen werden. Die in dieser Arbeit verwendeten Renormierungsgruppengleichungen sind in Anhang B angegeben. Die Energieabhängigkeit observabler Größen ist experimentell bestätigt; so hat die Kopplungsstärke der QED bei den Betrag 1/137, bei ist sie etwa 1/129 groß [7].

Die Renormierbarkeit einer Eichtheorie kann durch das Auftreten von Anomalien zerstört werden. Anomalien sind Symmetrien der klassischen Lagrangedichte, die durch den Prozeß der Quantisierung gebrochen werden [8]. In Modellen mit chiralen Fermionen äußert sich dies durch das Auftreten von linear divergenten Strahlungskorrekturen in Form von fermionischen Dreiecksdiagrammen mit einer ungeraden Anzahl axialer Vertizes . Die Divergenzen verletzen die Slavnov-Taylor-Identitäten, deren Gültigkeit für die vollständige Renormierung der Theorie in allen Ordnungen der Störungsrechnung benötigt wird. Diese Beiträge sind im wesentlichen proportional zu

| (1.6) |

wobei die die Generatoren der zur Symmetriegruppe gehörenden Lie-Algebra sind, und zwar in der Darstellung, nach der sich die links- beziehungsweise rechtshändigen Fermionen transformieren [9, 10]. Die Renormierbarkeit ist demnach sichergestellt, wenn

| (1.7) |

gilt. Im Rahmen des SM führt (1.7) auf die vier Bedingungen

| (1.8) | |||||

Die beiden oberen Gleichungen sind aufgrund der Spurfreiheit der -Generatoren automatisch erfüllt, die unteren beiden wegen der SM-Zuordnung der Hyperladungen in (1.5). Das SM ist also deshalb anomaliefrei, weil sich die Beiträge der Quarks und der Leptonen gerade aufheben.

1.3 Symmetriebrechung und Massenerzeugung

In Eichtheorien können prinzipiell zwei Arten von Massentermen vorkommen. Wenn ein Dirac-Spinor ist und seine links- und rechtshändigen Komponenten bezeichnet, so hat der Dirac-Massenterm die Gestalt (h.c. steht für hermitesch konjugiert)

| (1.9) |

Das ist derselbe Massenterm, der auch in der Dirac-Gleichung vorkommt. Unter Verwendung von (1.4) kann man auch als schreiben.

Desweiteren existieren die lorentzinvarianten Größen

| (1.10) | |||||

| (1.11) |

die man als Majorana-Massenterme bezeichnet, da sie nur für Majorana-Teilchen definiert sind. Letztere werden durch Spinoren beschrieben, für welche gilt, das heißt Teilchen und Antiteilchen sind identisch. Deswegen sind Majorana-Teilchen zwangsläufig elektrisch neutral. Majorana-Massenterme werden später im Zusammenhang mit Neutrinomassen von Bedeutung sein.

Das Transformationsverhalten von Massentermen für die geladenen Fermionen im SM sieht folgendermaßen aus:

| (1.12) | |||||

| (1.13) | |||||

| (1.14) |

Die Lagrangedichte des SM kann demnach keine Fermionmassenterme enthalten, da diese nicht invariant unter -Transformationen sind. Das steht aber im Widerspruch zu der experimentellen Beobachtung massiver Teilchen.

Abgesehen davon wird in der Natur keineswegs die Symmetrie des SM, sondern eine -Symmetrie beobachtet.

Beide Probleme können durch die spontane Brechung lokaler Eichsymmetrien, den sogenannten Higgs-Mechanismus, gelöst werden [11]. Dazu werden dem Teilchenspektrum der Eichtheorie Spin-0-Teilchen hinzugefügt. Im SM wird ein Doublett

| (1.15) |

dieser Higgs-Bosonen eingeführt, wobei und komplexe Skalarfelder sind; sie liegen in der -Darstellung . Das Potential für hat die Form

| (1.16) |

und erzeugt für einen nichtverschwindenden Vakuumerwartungswert

| (1.17) |

von . Den Wert von kann man in niedrigster Ordnung aus der meßbaren Fermi-Konstanten und der Beziehung bestimmen; er beträgt GeV. Nun ist der Vakuumzustand nicht mehr -symmetrisch; die Symmetrie der elektroschwachen Wechselwirkung wird spontan in die der QED gebrochen:

| (1.18) |

Durch ihre Wechselwirkung mit den Higgs-Teilchen erhalten die Eichbosonen Massenterme. Aus den vier -Bosonen entstehen so die physikalischen Eichbosonen, das heißt die Masseneigenzustände

| (1.19) | |||||

| (1.20) | |||||

| (1.21) |

ist der Weinberg-Winkel; für ihn gilt

| (1.22) |

ist das Eichboson der , das masselose Photon. Seine Kopplungskonstante, die Elementarladung , ergibt sich aus . Die - und -Bosonen erhalten die Massen

| (1.23) |

während die Gluonen masselos bleiben, da die Higgs-Teilchen farbneutral sind. Tabelle 1.3 enthält die Werte für die Massen und den Weinberg-Winkel:

| Größe | |||

|---|---|---|---|

| Wert | GeV | GeV |

Die experimentell meßbaren Eichkopplungen der -Theorie haben bei der Skala folgende Werte ( und ):

| Größe | ||

|---|---|---|

| Wert |

Daraus kann man mit Hilfe der Beziehungen

| (1.24) |

die Werte der SM-Größen berechnen:

| Größe | ||

|---|---|---|

| Wert |

Von den vier reellen Freiheitsgraden in ist nur einer physikalisch, er gehört zum elektrisch neutralen Higgs-Boson . Es ist das einzige SM-Teilchen, das experimentell noch nicht nachgewiesen wurde. Für seine Masse gibt es lediglich eine Untergrenze: GeV [12].

Die Fermionmassen werden durch Einführung von Yukawa-Kopplungen zwischen den Fermionen und den Higgs-Teilchen realisiert. Diese Yukawa-Terme können wegen (1.12)-(1.14) und eichinvariant konstruiert werden und haben die Form

| (1.25) |

mit

| (1.26) |

Die Indizes und bezeichnen die Fermionfamilien ( für ), die Elemente der (33)-Matrizen sind die Yukawa-Kopplungen. Die Fermionmassen entstehen im Rahmen der spontanen Symmetriebrechung, wenn seinen Vakuumerwartungswert ausbildet. Dann sind die Massenmatrizen durch

| (1.27) |

gegeben; (1.25) geht über in

| (1.28) |

Da die Massenmatrizen beliebige komplexe (33)-Matrizen sein können, sind die Fermionen in Tabelle 1.1, die Eigenzustände der -Wechselwirkung, im allgemeinen nicht mehr mit den physikalischen Teilchen definierter Masse identisch. Letztere erhält man, wenn man die Massenmatrizen durch biunitäre Transformationen diagonalisiert:

| (1.29) |

Die nichtverschwindenden Elemente der Diagonalmatrizen sind die Fermionmassen; ihre Werte sind in Tabelle 1.6 aufgelistet.

| Größe: | |||

|---|---|---|---|

| Wert: | MeV | MeV | MeV |

| Größe: | |||

| Wert: | MeV | GeV | GeV |

| Größe: | |||

| Wert: | keV | MeV | MeV |

Die Yukawa-Kopplungen sind ebenso wie die Eichkopplungen renormierte Größen und hängen somit von der Massenskala ab. Über (1.27) und (1.29) sind demnach auch die Fermionmassen und -mischungen skalenabhängig.

Die Transformationen (1.29) liefern den Zusammenhang zwischen den Eigenzuständen der SM-Wechselwirkungen, hier mit dem Index bezeichnet, und den Masseneigenzuständen:

| (1.30) |

Nun ist (1.30) auch in den übrigen Termen der Langrangedichte auszuführen, in denen Fermionfelder vorkommen. Während die neutralen Ströme, die an das -Boson und das Photon koppeln, invariant unter (1.30) sind, ändern sich die geladenen schwachen Ströme:

| (1.31) | |||||

| (1.32) |

Im Experiment tritt nur die (unitäre) Kombination der Mischungsmatrizen in Erscheinung; man nennt sie Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix (CKM-Matrix) [14]. Alle anderen Mischungen, insbesondere die rechtshändigen, sind im SM nicht observabel. Die experimentellen Grenzen für die Beträge der Elemente von liegen bei [7]:

| (1.33) |

Die in dieser Arbeit verwendete Parametrisierung für lautet:

| (1.34) |

mit und . Als numerische Werte für die Winkel werden , und benutzt. Ferner wird gewählt, da ein Modell mit reellen Massenmatrizen (und somit orthogonalen Mischungsmatrizen) Gegenstand der Untersuchung ist; auf das Problem der -Verletzung soll hier nicht näher eingegangen werden. Die Parametrisierung (1.34) mit wird auch für alle Mischungsmatrizen in (1.29) benutzt.

Die leptonischen Anteile der geladenen schwachen Ströme ändern sich im Falle masseloser Neutrinos nicht, da die linkshändigen Neutrinos derselben Transformation wie die geladenen Leptonen unterzogen werden können.

1.4 Grenzen des Standardmodells

Das SM ist nicht nur mathematisch konsistent, sondern auch phänomenologisch überaus erfolgreich. Viele seiner Vorhersagen sind auf eindrucksvolle Weise experimentell bestätigt worden, zum Beispiel die Existenz der dritten Fermiongeneration, der massiven - und -Bosonen und des neutralen schwachen Stroms. Lediglich die beobachtete Baryonasymmetrie des Universums [15] und die durch die Neutrinoexperimente der letzten Jahre implizierte Existenz massiver Neutrinos [16] lassen sich im Rahmen des SM nicht befriedigend erklären. Davon abgesehen ist die Übereinstimmung der theoretischen Vorhersagen des SM mit den experimentellen Ergebnissen sehr gut [17].

Es gibt allerdings auch eine Reihe von ungeklärten theoretischen Fragestellungen, die stark darauf hindeuten, daß das SM keine wirklich fundamentale Theorie ist, sondern lediglich die effektive Näherung einer solchen für niedrige Energien.

Zunächst ist die Zahl der freien Parameter im SM, deren Werte von der Theorie nicht vorhergesagt werden, sondern an experimentelle Resultate angepaßt werden müssen, sehr groß:

-

•

neun Massen der geladenen Fermionen

-

•

drei Winkel und eine Phase in der CKM-Matrix

-

•

drei Eichkopplungen

-

•

die Higgs-Masse und -kopplungskonstante

-

•

zwei -Parameter in den -verletzenden Lagrangedichte-Termen

Unter Berücksichtigung massiver Neutrinos kommen drei Neutrinomassen sowie drei Winkel und drei Phasen in der leptonischen Mischungsmatrix hinzu. Eine grundlegende Theorie sollte dagegen mit möglichst wenigen freien Parametern auskommen.

Weitere Aspekte, die auf eine Theorie jenseits des SM schließen lassen, sind:

-

•

Die Symmetriegruppe ist ein direktes Produkt, woraus die Existenz dreier voneinander unabhängiger und betragsmäßig stark unterschiedlicher Kopplungskonstanten folgt; eine Vereinheitlichung der Wechselwirkungen erfolgt nicht. Ebenfalls damit verbunden ist die komplizierte Darstellung (1.5), in der die Fermionen einer Familie liegen.

- •

-

•

Die bis heute beobachteten Fermionen liegen in drei Familien, die hinsichtlich ihrer Quantenzahlen und ihrer Wechselwirkungen völlig identisch sind, sich aber bezüglich ihrer Massen beträchtlich unterscheiden.

-

•

Der Hauptgrund für die Einordnung der linkshändigen Fermionen in -Doubletts und der rechtshändigen in Singuletts liegt im phänomenologischen Erfolg dieses Ansatzes.

-

•

Neutrinomassen können im Rahmen des SM zwar durch Einführung von nichtwechselwirkenden rechtshändigen Neutrinos konstruiert werden, aber es stellt sich dann die Frage, warum ihre Massen sehr viel kleiner als die der geladenen Fermionen sein sollten.

-

•

Der Higgs-Sektor des SM ist, sowohl was die Anzahl der Higgs-Teilchen als auch die Einordnung in Darstellungen von angeht, weitgehend willkürlich. Auch die Selbstkopplung sowie die Yukawa-Kopplungen und Massen der Higgs-Teilchen sind nicht festgelegt.

-

•

Der QCD--Parameter ist extrem klein, . Dies folgt direkt aus den experimentellen Grenzen für das Dipolmoment des Neutrons.

-

•

Die durch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie beschriebene Gravitation läßt sich im Gegensatz zu den restlichen Wechselwirkungen nicht allein mit dem Prinzip der lokalen Eichinvarianz erklären. Alle bisher entwickelten Eichtheorien der Gravitation haben sich als nichtrenormierbar erwiesen.

Zahlreiche Modifikationen des minimalen SM sind konstruiert worden, um einzelne dieser Schwächen zu beheben. So kann das Problem der -Verletzung in der QCD durch ein Modell mit zwei Higgs-Doubletts und einer zusätzlichen chiralen -Symmetrie gelöst werden [18], während Modelle mit sogenannten horizontalen Symmetrien versuchen, die Massenhierarchie zwischen den Fermionfamilien zu erklären [19].

Im Gegensatz dazu gehen die Grand Unified-Theorien (GUTs), die im nächsten Kapitel diskutiert werden, über eine bloße Erweiterung des SM hinaus. Es wird vielmehr der Versuch gemacht, das SM in eine umfassendere Theorie einzubetten. GUTs können einige, wenn auch nicht alle, der oben erwähnten Schwächen beseitigen und zum besseren Verständnis des SM beitragen.

Kapitel 2 Grand Unified-Theorien

2.1 Grundidee und allgemeine Eigenschaften

Das Hauptziel bei der Konstruktion von Grand Unified-Theorien (GUTs) [20, 21] besteht darin, die drei qualitativ und quantitativ verschiedenen Wechselwirkungen des SM in einer einzigen zu vereinheitlichen. Formal geschieht dies durch die Einbettung der SM-Symmetriegruppe in eine einfache Lie-Gruppe . Diese neue Theorie soll das SM als effektive Niederenergienäherung enthalten, was durch spontane Symmetriebrechung in einem oder auch mehreren Schritten erreicht werden kann.

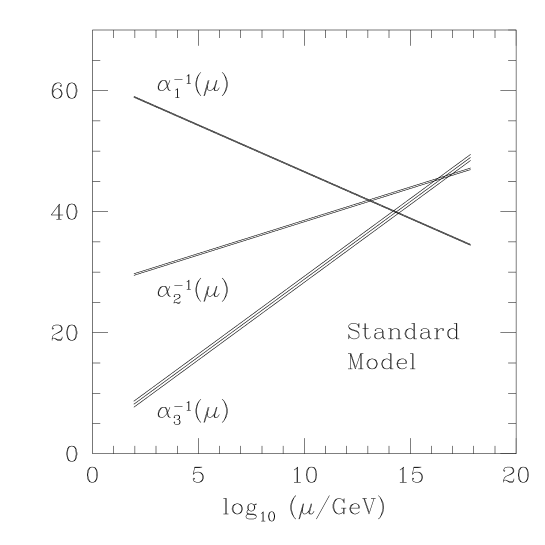

Motiviert wird dieser Ansatz in erster Linie durch die Skalenabhängigkeit der Eichkopplungen im SM [22]. Integriert man die Renormierungsgruppengleichungen (B.7-B.9) für die drei Größen [23] von der Skala zu höheren Energien, erhält man das in Abbildung 2.1 gezeigte Verhalten.

Die laufenden Kopplungen treffen sich näherungsweise im Bereich - und . Daß sie sich jedoch nachweislich nicht in einem Punkt kreuzen, ist erst seit der Inbetriebnahme des Teilchenbeschleunigers LEP am CERN 1989 und der damit verbundenen Steigerung der Meßwertgenauigkeit für bekannt [24].

Der erste Schritt bei der Konstruktion eines GUT-Modells besteht in der Wahl einer kompakten und einfachen Lie-Gruppe . Man kann prinzipiell auch halbeinfache Lie-Gruppen, also direkte Produkte von einfachen Gruppen, verwenden, erhält dann aber für jeden Faktor eine separate Kopplungskonstante. Damit diese Kopplungen gleich sind und eine Vereinheitlichung zustande kommt, müssen zusätzliche Symmetrien eingeführt werden. Deshalb sind einfache Gruppen vorzuziehen, da man auf diese Weise eine Wechselwirkung mit genau einer Kopplung erhält; die SM-Wechselwirkungen sind dann verschiedene Aspekte dieser Kraft.

Die einfachen Lie-Gruppen beziehungsweise -algebren sind vollständig klassifiziert und ihre Eigenschaften und die ihrer Darstellungen bekannt [25, 26]; Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht.

| Algebra | Rang | Ordnung | Dim(f) |

|---|---|---|---|

| , | |||

| , | |||

| , | |||

| , | |||

| 2 | 14 | 7 | |

| 4 | 52 | 26 | |

| 6 | 78 | 27 | |

| 7 | 133 | 56 | |

| 8 | 248 | 248 |

Es gibt neben den vier unendlichen Reihen der klassischen Lie-Gruppen die fünf exzeptionellen Gruppen. Der Rang ist gleich der maximalen Anzahl miteinander kommutierender Generatoren, die Ordnung ist die Gesamtzahl der Generatoren und somit die Dimension der adjungierten Darstellung, und Dim(f) gibt die Dimension der Fundamentaldarstellung an.

Um eine geeignete Symmetriegruppe zu finden, sollte diese einer Reihe von Anforderungen genügen:

-

•

Zunächst muß die SM-Symmetriegruppe als Untergruppe enthalten. Da der Rang von gleich 4 ist, muß auch mindestens vom Rang 4 sein. Andererseits ist die Forderung nach der Minimalität des Ranges der Eichgruppe sicher sinnvoll, da mit dem Rang auch die Dimension der Darstellungen und somit der Umfang des Teilchenspektrums zunimmt.

-

•

Die Gruppe sollte komplexe Darstellungen besitzen [28] (eine Darstellung heißt komplex, wenn sie zu ihrer komplex konjugierten Darstellung nicht äquivalent ist; ansonsten wird sie als reell bezeichnet). Diese Forderung ist aus folgendem Grund plausibel:

Sei die Darstellung, nach der sich die links- beziehungsweise rechtshändigen Teilchen und Antiteilchen einer Fermionfamilie transformieren. Dann gilt wegen die Beziehung . Im SM ist die entsprechende Darstellung (1.5) komplex, was die Paritätsverletzung und die Nichtexistenz -invarianter Massenterme zur Folge hat. Um im Rahmen eines GUT-Modells eine reelle Darstellung verwenden zu können, müssen in ihr neben den SM-Fermionen zusätzlich linkshändige Fermionen liegen, die sich wie das komplex konjugierte von (1.5) transformieren. Diese neuen Teilchen werden auch als Spiegelfermionen bezeichnet. Da sie in der Natur jedoch nicht beobachtet werden, müssen ihre Massen während des Symmetriebrechungsschrittes entstehen, der auf das SM führt, was aufgrund von Mischungen wiederum superschwere Massen auch für die SM-Fermionen zur Folge hat. Dieses Problem läßt sich auf einfache Weise durch Verwendung komplexer Darstellungen für die Fermionen vermeiden. Von den einfachen Lie-Gruppen enthalten jedoch nur

(2.1) komplexe Darstellungen [29], was die Wahlmöglichkeiten für stark einschränkt.

-

•

Damit die Renormierbarkeit der Theorie sichergestellt ist, muß sie anomaliefrei sein, also (1.7) erfüllen. Während die orthogonalen Gruppen (außer ) [9] und [30] automatisch anomaliefrei sind, gilt dies bei den -Gruppen nur für bestimmte Kombinationen irreduzibler Darstellungen [31]. Im einfachsten Fall, der hier von Interesse ist, nämlich , ist die (komplexe) Summe

(2.2) anomaliefrei.

Berücksichtigt man bei der Wahl von diese Kriterien, so verbleiben folgende Möglichkeiten mit 4 Rang() 6:

| (2.3) |

Auf , und basierende GUTs werden in den nächsten Abschnitten behandelt; - und -Theorien bieten gegenüber diesen Modellen keinerlei Vorteile, sind aber in einigen Punkten wesentlich unhandlicher und deswegen weitgehend unbeachtet geblieben.

Hat man auf diese Weise eine Wahl für die Eichgruppe getroffen, so sind noch folgende Schritte durchzuführen:

-

•

Die Einbettung von in und das Schema

(2.4) für die Symmetriebrechung in das SM sind anzugeben. Der einfachste Fall, die direkte Symmetriebrechung , kommt allerdings wegen der Tatsache, daß die laufenden SM-Kopplungen sich nicht in einem Punkt treffen (siehe Abbildung 2.1), nicht in Frage.

-

•

Für jeden Symmetriebrechungsschritt in (2.4) müssen geeignete Higgs-Darstellungen festgelegt und zugehörige Potentiale konstruiert werden, welche ihn realisieren können. Dabei ist darauf zu achten, daß die Teilchen des SM nach wie vor erst im letzten Schritt bei ihre Massen erhalten, während alle zusätzlichen Teilchen sehr viel schwerer sind und deshalb mindestens Massen der Größenordnung haben. Dieser Sachverhalt wird auch als „Survival Hypothesis“ [32] bezeichnet.

-

•

Die komplexe und anomaliefreie Darstellung, in der die Fermionen liegen sollen, ist auszuwählen. Hierbei muß die Zerlegung der Fermiondarstellung unter die Zuordnung der korrekten SM-Quantenzahlen gestatten, das heißt die SM-Darstellung (1.5) enthalten.

Ist das geschehen, so ist die formale Konstruktion der GUT abgeschlossen. Die expliziten Eigenschaften und Vorhersagen des Modells, wie zum Beispiel Vereinheitlichungsmasse und -kopplung , Fermionmassenrelationen oder die Rate des Protonzerfalls und daraus eventuell resultierende Widersprüche zu experimentellen Resultaten sind dann im Detail zu untersuchen.

2.2

2.2.1 Konstruktion und Teilcheninhalt

Die -GUT [33] stellt gewissermaßen den Prototyp dieser Theorien dar. Wie oben gezeigt wurde, ist sie die einzige für die Konstruktion einer GUT in Frage kommende Gruppe mit Rang()=4. Da die SM-Eichgruppe eine maximale Untergruppe der ist, kann nur die direkte Symmetriebrechung

| (2.5) |

erfolgen, was wegen des durch Abbildung 2.1 verdeutlichten SM-Kopplungsverhaltens für eine realistische Theorie nicht in Frage kommt. Dennoch sollen hier kurz die grundlegenden Eigenschaften der -GUT zusammengefaßt werden, da sie sich zum großen Teil zumindest qualitativ auch auf andere GUT-Modelle übertragen lassen.

Betrachtet man die Verzweigungen der beiden -Darstellungen und unter

| (2.6) |

stellt man fest, daß die reduzible Darstellung gerade alle SM-Fermionen einer Familie aufnehmen kann (siehe Tabelle 1.1). Ferner ist sie komplex und anomaliefrei, erfüllt also alle notwendigen Bedingungen. Die gemeinsame Einbettung von Quarks und Leptonen in dieselbe irreduzible Darstellung ist eine Eigenschaft aller GUTs und führt, da die Eichtransformationen diese Teilchen miteinander mischen können, zur Verletzung der Baryon- und Leptonzahlerhaltung.

An dieser Stelle wird ein wesentlicher Erfolg von GUTs deutlich, nämlich die Erklärung für die Quantisierung der elektrischen Ladung. Sie gehört zu den allgemeinen Eigenschaften von Eichtheorien mit einfacher Symmetriegruppe, da die Eigenwerte der diagonalen Generatoren solcher Gruppen im Gegensatz zu den Eigenwerten der abelschen stets diskret sind. Der Ladungsoperator muß in der Cartan-Unteralgebra von liegen, also eine Linearkombination der diagonalen Generatoren sein. Da die Generatoren spurfrei sind, gilt dies auch für . Daraus folgt wiederum, daß die Summe der Ladungen der in den Darstellungen und liegenden Fermionen jeweils 0 sein muß: und . Quarks haben deshalb drittelzahlige Ladungen, weil sie in drei Farben auftreten, während Leptonen farbneutral sind.

Betrachtet man als Untergruppe von , sind die Hyperladungswerte in Tabelle 1.1 mit einem Faktor umzunormieren. Wegen (1.22), und gilt in GUTs mit einfacher Symmetriegruppe stets ; der Weinbergwinkel ist kein freier Parameter mehr. Der experimentelle Wert muß durch Integration der entsprechenden Renormierungsgruppengleichungen reproduziert werden.

Die adjungierte Darstellung, nach der sich in Eichtheorien die Eichbosonen transformieren, verzweigt sich bezüglich gemäß

| (2.7) |

Die ersten drei Summanden entsprechen den SM-Eichbosonen, während die Darstellungen und neue Bosonen enthalten, die mit und beziehungsweise und bezeichnet werden. Da diese experimentell nicht beobachtet werden, müssen sie Massen der Größenordnung haben.

2.2.2 Protonzerfall

Die - und -Bosonen, welche die elektrischen Ladungen +4/3 und +1/3 besitzen, tragen sowohl eine Farbladung als auch schwachen Isospin und können deshalb Quarks und Leptonen ineinander überführen. Während Baryon- und Leptonzahl globale -Symmetrien des (perturbativen) SM sind, werden sie in der -Theorie wie auch in allen anderen GUTs verletzt; allerdings bleibt erhalten. Die direkte Konsequenz der Baryonzahlverletzung ist die Instabilität von Proton und (gebundenem) Neutron. Der Nukleonenzerfall ist eine wichtige und experimentell überprüfbare Vorhersage von GUTs, die über das SM klar hinausgeht [34].

Der baryonzahlverletzende Teil der Lagrangedichte für die erste Fermionfamilie (unter Vernachlässigung von Mischungen) ergibt sich zu [20]:

| (2.8) | |||||

, und sind -Farbindizes. Das entspricht den in Abbildung 2.2 aufgeführten Wechselwirkungsvertizes.

Zwei typische Beispiele für Feynmandiagramme von Protonzerfallsprozessen zeigt Abbildung 2.3:

Der zugrundeliegende Prozeß lautet stets Quark+Quark Antiquark+Antilepton, was zu Zerfallskanälen Nukleon Meson+Antilepton führt. Alle anderen Elementarprozesse sind aufgrund von Phasenraumeffekten unterdrückt. Unter der Annahme kleiner Mischungen ist der dominante Kanal; eine qualitative Abschätzung der Lebensdauer gemäß

| (2.9) |

liefert mit und GeV für den Wert Jahre. Die neuesten experimentellen Grenzen liegen bei Jahre [35]. Die zu kurze Lebensdauer des Protons war die erste Vorhersage der -GUT, die eindeutig im Widerspruch zu experimentellen Resultaten stand.

2.2.3 Symmetriebrechung und Fermionmassen

Um den ersten Symmetriebrechungsschritt in (2.5) zu verwirklichen, benötigt man eine Higgs-Darstellung , die ein SM-Singulett enthält; dieses bildet dann den Vakuumerwartungswert (VEW) aus. Der zweite Brechungsschritt bei erfordert eine Darstellung , in der ein SM-Doublett liegt. Die einfachste Wahl hierfür lautet und (siehe (2.6) und (2.7)). Der VEW gibt allen Teilchen, die nicht zum SM-Spektrum gehören, Massen der Größenordnung , während die SM-Massen erzeugt.

Betrachtet man das Transformationsverhalten von Fermionmassentermen in der -Theorie, so ergeben sich die drei Tensorprodukte

| (2.10) | |||||

| (2.11) | |||||

| (2.12) |

Daran erkennt man zunächst, daß keine Fermionmassen entstehen können. Die Kopplung von an den Term erzeugt Dirac-Massen für die -Quarks und die geladenen Leptonen, jene an den Term Massen für die -Quarks. Majorana-Massen für die Neutrinos entstehen nicht, da nicht an koppelt.

Bei gilt die Beziehung , während von den anderen Massenmatrizen unabhängig ist. Vorhersagen von Relationen zwischen den fermionischen Massenmatrizen gehören zu den typischen Eigenschaften von GUTs. In diesem Fall ist die Vorhersage nicht realistisch, da sich nach Berücksichtigung der Renormierungseffekte die Beziehung ergibt, was im Widerspruch zu den Fermionmassen aus Tabelle 1.6 steht. Durch Einführung einer zusätzlichen 45-Higgs-Darstellung, die wegen (2.10–2.12) ebenfalls Fermionmassen erzeugen kann, ist es möglich, die Relation zwischen und so zu modifizieren, daß sie zumindest qualitativ korrekte Ergebnisse liefert [36].

2.2.4 Das Hierarchieproblem

Die -GUT enthält zwei verschiedene Symmetriebrechungsskalen und . Während die SM-Teilchen nach wie vor Massen der Größenordnung haben sollen, müssen die zusätzlich eingeführten Teilchen Massen besitzen. Das Verhältnis dieser Skalen ist extrem klein, . Diese Hierarchie überträgt sich zwangsläufig auf die Parameter im Higgs-Potential , welches die VEW und damit die Symmetriebrechung verursacht [37]. Das vollständige Higgs-Potential beinhaltet neben

| (2.13) | |||||

| (2.14) |

auch Mischterme der Form

| (2.15) |

Der erste Brechungsschritt erfolgt, wenn den VEW

| (2.16) |

ausbildet. Die -Bosonen und die physikalischen Higgs-Teilchen in erhalten Massen . Der zweite Schritt verläuft analog zum SM. Berechnet man jedoch die Massen der Teilchen in , so ergibt sich aufgrund der Potentialterme in (2.15):

| (2.17) |

Sowohl als auch enthalten Terme , was im Falle des Tripletts auch notwendig ist, da es ebenso wie die -Bosonen Protonzerfälle vermitteln kann; das SM-Doublett dagegen muß Massen haben. Dies läßt sich wegen nur dann erreichen, wenn ist.

Die nicht sehr natürlich anmutende Feineinstellung der Parameter mit einer Genauigkeit muß schließlich für jede Ordnung der Störungstheorie wiederholt werden, da sonst Strahlungskorrekturen wie zum Beispiel die in Abbildung 2.4 gezeigte Beiträge höherer Ordnung zu liefern, die wieder sind [38].

Dieses Hierarchieproblem taucht grundsätzlich in allen Theorien auf, die zwei oder mehr Massenskalen stark unterschiedlicher Größenordnung aufweisen und läßt sich zumindest im Rahmen nichtsupersymmetrischer GUTs nicht befriedigend lösen. Deswegen geht man im allgemeinen von der Gültigkeit der sogenannten „Extended Survival Hypothesis“ aus [39]. Sie besagt, daß Higgs-Teilchen die größtmögliche Masse erhalten, die mit dem Symmetriebrechungsschema des Modells verträglich ist. Da in der -GUT das Triplett für den Brechungsschritt bei ohne Bedeutung ist, hat es eine Masse .

2.2.5 Zusammenfassung

Obwohl das -Modell aufgrund der experimentellen Fakten mittlerweile ausgeschlossen ist, besitzt es im Vergleich zum SM eine Reihe von attraktiven Eigenschaften:

-

•

Die SM-Wechselwirkungen werden vereinheitlicht; es gibt nur noch eine Kopplungskonstante und eine Vorhersage für .

-

•

Die anomaliefreie Darstellung kann die Fermionen einer Familie aufnehmen. Obwohl nach wie vor reduzibel, hat sie eine einfachere Struktur als (1.5).

-

•

Die Einbettung der in eine einfache Lie-Gruppe führt automatisch zur korrekten Quantisierung der elektrischen Ladung.

-

•

Die Massenmatrizen der Fermionen sind nicht mehr unabhängig voneinander.

Dem stehen folgende Schwierigkeiten gegenüber:

-

•

Die fermionische Darstellung ist reduzibel.

-

•

Der Higgs-Sektor der Theorie ist wesentlich komplexer als im SM.

-

•

Die Existenz zweier stark unterschiedlicher Massenskalen führt zum Hierarchieproblem.

-

•

Die Probleme im Neutrinosektor sind weiterhin ungelöst.

-

•

Auch in der -GUT ist das Wechselwirkungsverhalten rechts- und linkshändiger Fermionen verschieden.

-

•

Es gibt keine Erklärung für die Existenz dreier Fermionfamilien und die Massenhierarchie zwischen ihnen.

Einige dieser Schwächen können im Rahmen von GUTs mit größerer Eichgruppe beseitigt werden.

2.3

2.3.1 Spinordarstellungen der -Gruppen

Die ist die kleinste orthogonale Gruppe, die als Untergruppe enthält und komplexe Darstellungen besitzt. Da eine maximale Untergruppe der ist, sind alle vorteilhaften Eigenschaften der -GUT auch in -Theorien vorhanden.

Die orthogonalen Lie-Gruppen unterscheiden sich in einigen wichtigen Punkten von den unitären Gruppen [25]. Alle irreduziblen Darstellungen der können durch Reduktion von Tensorprodukten der komplexen Fundamentaldarstellung und der zu ihr komplex konjugierten Darstellung erhalten werden. Die orthogonalen Gruppen dagegen besitzen neben den Tensordarstellungen, welche man durch Produktbildung aus der reellen Fundamentaldarstellung konstruieren kann, die sogenannten Spinordarstellungen, für die das nicht gilt. Zu den Spinordarstellungen der gelangt man über die komplexe Clifford-Algebra

| (2.18) |

Aus den Generatoren von kann man eine Darstellung für die Generatoren der -Lie-Algebra konstruieren:

| (2.19) |

Die so definierten erfüllen die Vertauschungsrelation

| (2.20) |

welche die -Algebra definiert (). Die Generatoren in der Fundamentaldarstellung sind durch

| (2.21) |

gegeben. Über die Matrixdarstellungen der komplexen Clifford-Algebra (2.18) und somit der kommt man zu den Spinoren, da diese die Elemente des entsprechenden Darstellungsraumes sind. Die Eigenschaften der irreduziblen Spinordarstellungen der hängen vom Wert von ab:

-

•

Ist ungerade, so existiert eine reelle Spinordarstellung der Dimension .

-

•

Ist gerade, so existieren zwei inäquivalente Spinordarstellungen der Dimension . Wenn gerade ist, so sind die beiden Darstellungen reell, während sie für ungerades komplex sind, wobei dann die eine das komplex Konjugierte der anderen ist.

Aus diesem Grunde verfügen nur die -Gruppen über komplexe Darstellungen; im Falle der sind dies die und die .

2.3.2 Teilcheninhalt und Symmetriebrechung

Die Hauptmotivation für die Konstruktion von -GUTs [40] wird deutlich, wenn man die Verzweigung der 16 bezüglich der Untergruppe betrachtet:

| (2.22) |

In einer 16 können demnach alle Fermionen einer Familie und ein zusätzliches -Singulett untergebracht werden. Dieses Singulett besitzt exakt die Eigenschaften und Quantenzahlen des rechtshändigen Neutrinos (beziehungsweise linkshändigen Antineutrinos), da es zur -Darstellung identisch ist.

Hier wird ein großer Vorteil von -Modellen gegenüber der -GUT deutlich, denn alle Fermionen einer Generation inklusive eines linkshändigen Antineutrinos liegen in einer irreduziblen und komplexen Darstellung der Eichgruppe. Ferner erklärt die Anomaliefreiheit der orthogonalen Gruppen auf natürliche Weise das Verschwinden der Anomalie der -Darstellung .

-Modelle sind überdies zumindest im Eichboson- und Fermionsektor manifest - und -invariant. Da in der 16 die linkshändigen Teilchen und Antiteilchen liegen, wird sie durch Anwendung von auf sich selbst abgebildet. Unter wird die 16 auf die abgebildet, in welcher die rechtshändigen Teilchen und Antiteilchen untergebracht sind. - und -Verletzung kann entweder explizit im Higgs-Sektor oder durch die spontane Symmetriebrechung realisiert werden.

Da der Rang der um eins größer als der von ist, existiert eine Vielzahl von möglichen Symmetriebrechungsschemata. Die direkte Brechung in das SM ist dabei ebenso wie die Brechung nach zwar möglich, aber wegen der in Abbildung 2.1 gezeigten SM-Kopplungsentwicklung phänomenologisch ausgeschlossen. Man benötigt demnach mindestens einen Zwischenschritt, das heißt

| (2.23) |

Es sind Modelle mit bis zu vier aufeinander folgenden intermediären Symmetriegruppen konstruiert und ausführlich untersucht worden [41, 42], jedoch besitzen sie gegenüber Modellen mit nur einer solchen keine besonderen Vorzüge. Tabelle 2.2 gibt die verschiedenen Möglichkeiten für den Brechungsschritt bei und die dafür zu verwendende Higss-Darstellung mit einem -Singulett an.

| Symmetriegruppe | Higgs-Darstellung |

|---|---|

| 210 | |

| 54 | |

| 45 | |

| 45, 210 | |

| 210 | |

| 210 |

Die -Parität [43] ist eine diskrete Symmetrie, welche und vertauscht; sie erfordert ein rechts-links-symmetrisches Teilchenspektrum. Wenn die Theorie also Teilchen in einer -Darstellung enthält, muß auch eine Darstellung vorhanden sein. Dies hat zur Folge, daß die beiden Eichkopplungen und überall zwischen und gleich groß sind und die Parität erhalten ist.

Welche Symmetriegruppe durch die Brechung mittels einer bestimmten Darstellung realisiert wird, hängt von den jeweiligen Werten der Parameter im Higgs-Potential ab [44]. Die Symmetriebrechung bei in das SM erfolgt in allen Fällen über einen VEW des -Singuletts einer -Darstellung 126.

In dieser Arbeit soll ein -Modell mit intermediärer -Symmetrie untersucht werden. Diese Gruppe gehört zu den maximalen Untergruppen der und ist von Pati und Salam für eine Erweiterung des SM durch eine rechts-links-symmetrische Theorie vorgeschlagen worden [45]. Allerdings hat sich gezeigt, daß Modelle mit -Symmetrie für den Wert GeV liefern, welcher auf eine zu kurze Protonlebensdauer führt [42]. -Modelle ohne -Parität besitzen diesen Nachteil nicht. Der -Faktor ist identisch mit dem in , die ist das rechtshändige Gegenstück dazu, und die schließlich ist eine erweiterte Farbgruppe mit der -Quantenzahl als „vierter Farbe“. In -basierten Modellen ist bei Skalen eine lokale -Symmetrie, also Teil der Eichgruppe, und keine globale Symmetrie wie in der -GUT. Das hat zur Folge, daß auch Bosonen nichtverschwindendes besitzen können.

Die Fermiondarstellung 16 verzweigt sich bezüglich und gemäß

| (2.25) |

Der Operator der elektrischen Ladung ist durch gegeben, die SM-Hyperladung durch . Die adjungierte Darstellung 45, in der die Eichbosonen liegen, verzweigt sich bezüglich wie

| (2.26) |

Die ersten drei Faktoren entsprechen den -Eichbosonen. Die (2,2,6) enthält neben den aus der -GUT bekannten - und -Bosonen die ebenfalls baryon- und leptonzahlverletzende Prozesse vermittelnden - und -Bosonen (und deren Antiteilchen); sie haben die Ladungen beziehungsweise und Massen der Größenordnung . Abbildung 2.5 zeigt die zugehörigen Wechselwirkungsvertizes. In der (15,1,1) liegen die acht Gluonen der QCD, ein an koppelndes neutrales Boson und die -Tripletts und mit .

Der vollständige baryonzahlverletzende Teil der -Lagrangedichte für die erste Fermionfamilie und ohne Mischungen lautet [20]:

| h.c. | (2.27) |

Durch direkten -Austausch können keine Nukleonenzerfälle vermittelt werden, was auch notwendig ist, da deren Massen der Größenordnung zu sehr großen Zerfallsraten führen würden. Durch --Mischung entstehen in höheren Ordnungen -verletzende Nukleonzerfälle, die aber gegenüber den Prozessen führender Ordnung durch zusätzliche Faktoren unterdrückt sind [34].

2.3.3 Fermionmassen

Dirac-Massenterme für die geladenen Fermionen und die Neutrinos haben die Struktur und besitzen demnach das -Transformationsverhalten

| (2.28) |

Die Fermionmassen und die Symmetriebrechung kommen also zustande, wenn die farblosen und elektrisch neutralen Komponenten von Higgs-Teilchen in den Darstellungen , oder einen VEW der Größenordnung ausbilden. Diese Darstellungen verzweigen sich folgendermaßen unter (siehe Anhang A.2):

| (2.29) | |||||

| (2.30) | |||||

| (2.31) |

Da die linkshändigen Teilchen in (4,2,1) und die linkshändigen Antiteilchen in liegen, wird die Erzeugung von Dirac-Massen wegen

| (2.32) |

durch die -Doubletts in den -Darstellungen (1,2,2) der 10 und 120 sowie denen in den (15,2,2) der 120 und 126 vermittelt. Ferner können aufgrund von

| (2.33) | |||||

| (2.34) |

über den Term auch Majorana-Massen für die links- und rechtshändigen Neutrinos auftreten. Da der VEW des SM-Singuletts in (10,1,3) den Symmetriebrechungsschritt realisiert, sind die Majorana-Massen der rechtshändigen Neutrinos zwangsläufig von der Größenordnung .

Die verschiedenen Yukawa-Kopplungen und VEW der 10, 120 und 126 sind in Tabelle 2.3 zusammengefaßt (die Indizes numerieren mehrere Darstellungen einer Art, wenn vorhanden).

| Higgs-Darstellung | ||||

|---|---|---|---|---|

| Yukawa-Kopplungsmatrix | ||||

| Vakuumerwartungswerte | , | , | , | , |

Damit die beiden VEW, die zu jeder -Darstellung gehören, verschieden sein können, muß diese komplex sein. Das läßt sich durch Kombination zweier reeller Darstellungen zu erreichen.

Mit den in Tabelle 2.3 festgelegten Bezeichnungen für die Kopplungen und VEW (unter Vernachlässigung der oberen Indizes) ergeben sich für die Fermionmassenmatrizen in einer -GUT folgende Identitäten [46]:

| (2.35) | |||||

| (2.36) | |||||

| (2.37) | |||||

| (2.38) | |||||

| (2.39) | |||||

| (2.40) |

Die Beziehungen (2.35-2.40) sind in -Theorien mit intermediärer -Symmetrie im gesamten Bereich oberhalb von gültig, während sie für die anderen in Tabelle 2.2 nur oberhalb von gelten.

In (2.35-2.40) ist zu berücksichtigen, daß und symmetrisch sind, während antisymmetrisch ist. Um Modelle mit asymmetrischen Massenmatrizen konstruieren zu können, muß also mindestens eine 120 an der Massenerzeugung beteiligt sein. Die Faktoren sind Clebsch-Gordan-Koeffizienten, welche auf der nichttrivialen -Struktur der (15,2,2) beruhen.

Wird im einfachsten Fall lediglich eine (komplexe) 10 verwendet, gilt zwischen den Massenmatrize die Beziehung

| (2.41) |

in der die -Vorhersage enthalten ist. Genauso wie dort führt (2.41) aber zu falschen Werten für die Fermionmassen bei . Verwendet man Modelle mit komplizierterer Higgs-Struktur, kann man Massen und Mischungen der Fermionen korrekt beschreiben.

Die beiden Majorana-Massenmatrizen der Neutrinos sind nur bis auf konstante Vorfaktoren bekannt, die wiederum von der expliziten Form des Higgs-Potentials und den Werten der Parameter in diesem abhängen. Da es für Modelle mit nichtminimalem Higgs-Inhalt praktisch unmöglich ist, das zugehörige Potential im Detail zu analysieren, kann man lediglich plausible Annahmen über die Vorfaktoren machen. Wir werden im folgenden davon ausgehen, daß sie betragsmäßig zwischen und liegen. Majorana-Massenmatrizen sind aufgrund der Spinor-Struktur (1.10-1.11) der entsprechenden Massenterme stets symmetrisch. Im Rahmen von -Modellen können sie nur durch Kopplungen an 126-Darstellungen erzeugt werden.

Die Majorana-Massen der linkshändigen Neutrinos, die durch einen VEW der in (2.33) entstehen können, müssen sehr klein sein, da sie sonst zu beobachtbaren Effekten in durch neutrale schwache Ströme vermittelten Prozessen führen würden. Die Konstruktion eines Potentials, in dem dieser VEW verschwindet, stößt jedoch auf formale Probleme, denn in höheren Ordnungen treten Divergenzen auf, die nur dann absorbiert werden können, wenn der VEW der ungleich Null ist [47]. Es kann allerdings gezeigt werden, daß er von der Größenordnung sein muß [48] und somit gegenüber den Dirac-Massen um einen Faktor unterdrückt ist und vernachlässigt werden kann.

Bei Skalen unterhalb von ist das Teilchenspektrum das des SM. Das Higgs-Doublett im SM ist eine bestimmte Linearkombination aus den -Doubletts in den - und -Darstellungen, welche an der Massenerzeugung mitwirken. Die übrigen Linearkombinationen haben Massen und treten im SM deshalb nicht in Erscheinung [49].

2.3.4 See-Saw-Mechanismus

Die Massen der linkshändigen Neutrinos müssen, wenn sie von Null verschieden sind, sehr viel kleiner als die der geladenen Fermionen sein. Die Obergrenzen aus den Experimenten zur direkten Messung von Neutrinomassen liegen bei eV (Untersuchung des -Spektrums von Tritium), MeV (aus -Zerfällen) und MeV (aus -Zerfällen) [7]. Kosmologische Argumente schränken die Grenzen der Massenwerte weiter ein [50]; damit die kritische Dichte des Universums nicht überschritten wird, muß für die Summe der Massen leichter stabiler Neutrinos eV gelten. Rechtshändige Neutrinos dagegen müssen sehr massiv sein, da sie experimentell nicht beobachtet werden.

Der See-Saw-Mechanismus [51] liefert in Modellen mit rechtshändigen Neutrinos und einer Skala , bei der die Leptonzahlerhaltung verletzt wird, eine natürliche Erklärung für die oben angegebenen Eigenschaften des Neutrinomassenspektrums. Seine Wirkungsweise soll zunächst am einfachen Fall einer Fermiongeneration verdeutlicht werden.

Der allgemeinste Massenterm für das Neutrino lautet:

| (2.42) | |||||

mit

| (2.43) |

In -GUTs mit intermediärer Symmetrie gelten die Relationen

| (2.44) |

da, wie im vorigen Abschnitt erläutert wurde, dieselbe Größenordnung wie die Masse des positiv geladenen Quarks hat und von der Ordnung der -brechenden Skala ist; wiederum ist gegenüber stark unterdrückt.

Die Diagonalisierung von M führt (abgesehen von Korrekturen ) auf die Masseneigenzustände

| (2.45) |

und ihre Massen

| (2.46) | |||||

| (2.47) |

Anstelle eines Dirac-Neutrinos erhält man auf diese Weise zwei Majorana-Neutrinos und (es gilt ) mit Massen , wobei ist. Das leichte Majorana-Neutrino entspricht dem Neutrino des SM; das rechtshändige Antineutrino des SM ist identisch mit . Das schwere Neutrino ist aufgrund seiner Masse nicht beobachtbar.

Die Verallgemeinerung von (2.42) auf den Fall von Fermionfamilien liefert

| (2.49) |

mit -dimensionalen Vektoren und der symmetrischen ()-Matrix

| (2.50) |

Hier sind die nichtverschwindenden Einträge von betragsmäßig sehr viel kleiner als die von , und diese sind wiederum sehr viel kleiner als die von (siehe auch (2.38-2.40)). Indem man M auf blockdiagonale Form bringt, erhält man leichte Majorana-Neutrinos mit der symmetrischen Massenmatrix

| (2.51) |

der sogenannten See-Saw-Matrix, und schwere Majorana-Neutrinos mit der Massenmatrix

| (2.52) |

Die Diagonalisierung von und

| (2.53) |

liefert für die physikalischen Neutrinos , , beziehungsweise , , sowie deren Massen und Mischungen. Letztere haben nun Auswirkungen auf die leptonischen Anteile der geladenen schwachen Ströme im SM, welche sich beim Übergang von Wechselwirkungs- zu Masseneigenzuständen analog zu (1.31) gemäß

| (2.54) | |||||

| (2.55) |

ändern ( und sind Familienindizes). Die unitäre Matrix entspricht der CKM-Matrix im Quarksektor und kann in Neutrino-Oszillationsexperimenten gemessen werden. Die beobachtbaren Effekte der Neutrinomassen und -mischungen werden im nächsten Kapitel erläutert.

2.3.5 Zusammenfassung

Im Vergleich zur -GUT sind -Modelle mit intermediärer Symmetrie phänomenologisch sehr erfolgreich, und es sind bis heute keine experimentellen Resultate bekannt, die sie ausschließen. Zusätzlich zu den positiven Eigenschaften, welche schon die besaß, kommen hier folgende Vorzüge:

-

•

Alle Fermionen einer Generation, einschließlich des rechtshändigen Neutrinos, liegen in einer irreduziblen Darstellung.

-

•

Die Eigenschaften der Neutrinos, insbesondere deren Massen und Mischungen, können durch den See-Saw-Mechanismus befriedigend erklärt werden.

-

•

Die ist automatisch anomaliefrei, enthält als lokale Symmetrie und besitzt rechts-links-symmetrische Untergruppen.

Die Probleme, welche weder in -Modellen noch in anderen GUTs gelöst werden können, sind im letzten Abschnitt zusammengefaßt.

2.4

Die [30, 52] ist die einzige exzeptionelle Lie-Gruppe mit komplexen Darstellungen. Zu den maximalen Untergruppen der gehören die für die Symmetriebrechung nach in Frage kommenden und . Letztere kann man als -Symmetrie interpretieren.

Die Fermionen einer Generation liegen in der komplexen Fundamentaldarstellung 27, welche sich bezüglich der und gemäß

| (2.56) | |||||

| (2.57) |

verzweigt. Im Gegensatz zu den - und -Modellen enthält die -GUT zusätzliche Fermionen, die im SM nicht beobachtet werden und somit superschwer sein müssen. In der 10 liegen ein Quark mit Ladung , ein leptonisches -Doublett sowie die zugehörigen Antiteilchen; das -Singulett wird mit bezeichnet.

Die adjungierte Darstellung 78 der enthält die Eichbosonen der Theorie. Die im Vergleich zur neu hinzukommenden Eichbosonen koppeln sowohl an die superschweren als auch an die SM-Fermionen und liefern zu Nukleonzerfällen keine Beiträge.

Die Fermionmassen besitzen das -Transformationsverhalten

| (2.58) |

wobei die 351 und die inäquivalent sind. Unter verzweigen sich diese beiden Darstellungen wie

| (2.59) | |||||

| (2.60) |

Die 351 kann in die brechen, ohne daß die SM-Fermionen Massen der Größenordnung bekommen; in diesem Brechungsschritt werden nur Massen für die neuen Fermionen erzeugt. Die Brechung und die Erzeugung der SM-Massen werden durch die Higgs-Darstellung realisiert. Um asymmetrische Massenmatrizen erhalten zu können, muß eine vorhanden sein.

Die kleinste Darstellung, welche die Symmetriebrechung realisieren kann, ist die 650. In beiden Brechungsschemata ergeben sich Lebensdauern für das Proton, die weit oberhalb des experimentell zugänglichen Bereichs liegen.

Offensichtlich ist die allgemeine Struktur von -GUTs wesentlich komplizierter als die von -Modellen; insbesondere die Existenz exotischer superschwerer Fermionen kommt neu hinzu. Dem steht als Vorteil die Möglichkeit gegenüber, Fermionmassen und -mischungen durch Strahlungskorrekturen zu erzeugen [53].

2.5 Probleme und Grenzen von GUTs

Wie in diesem Kapitel dargestellt wurde, können GUTs viele Schwächen des SM erfolgreich beheben. Ferner liefern sie eine Reihe von zumindest grundsätzlich überprüfbaren Vorhersagen wie zum Beispiel die Instabilität der Nukleonen oder die Neutrinomassen und -mischungen. Es gibt jedoch auch Probleme, die im Rahmen von nichtsupersymmetrischen GUT-Modellen nicht gelöst werden können. Man kann sie in rein technische und fundamentale Probleme unterteilen.

Zu den ersteren gehören das schon erwähnte Hierarchieproblem und die daraus resultierenden Feineinstellungen verschiedener Parameter. Diese Feineinstellungen sind bezüglich Strahlungskorrekturen instabil, so daß sie für jede Ordnung der Störungstheorie durchgeführt werden müssen. Das -Problem () gehört ebenfalls in diese Kategorie.

Ungelöste fundamentale Fragestellungen sind die Abwesenheit der Gravitationswechselwirkung in GUTs, eine fehlende Erklärung für die Existenz dreier Fermionfamilien und ein hohes Maß an Unbestimmtheit im Higgs-Sektor der Modelle. Auch der Ursprung der Massenhierarchie der Fermionen kann nicht geklärt werden, obwohl es in GUTs im Gegensatz zum SM Beziehungen zwischen den Massenmatrizen der verschiedenen Fermionarten gibt.

Eine wirklich befriedigende Lösung dieser Probleme im Rahmen einer fundamentaleren Theorie als den hier geschilderten GUT-Modellen steht jedoch bis heute aus.

Kapitel 3 Neutrino-Oszillationen

3.1 Theoretische Grundlagen

Neutrino-Oszillationen [16, 54] können auftreten, wenn die Masseneigenzustände der Neutrinos nicht mit den Wechselwirkungseigenzuständen übereinstimmen. Dies ist in -Modellen mit intermediärer Symmetrie im allgemeinen der Fall, da der See-Saw-Mechanismus aus Abschnitt 2.3.4 für die leichten Majorana-Neutrinos () die üblicherweise nichtdiagonale Massenmatrix (2.51) liefert. Wenn die Mischungsmatrix ist, sind die Linearkombinationen der Neutrinos (=1,2,3) mit den Massen , wobei gelten soll:

| (3.1) |

Die schweren Neutrinos entkoppeln bei Skalen und spielen für die in diesem Kapitel geschilderten Phänomene keine Rolle.

3.1.1 Vakuumoszillationen

Zunächst sollen Oszillationen im Vakuum betrachtet werden. Der quantenmechanische Zustand eines zur Zeit in einem elektroschwachen Prozeß erzeugten relativistischen Neutrinos mit Impuls ist durch

| (3.2) |

gegeben. Die Zeitentwicklung der Zustände gemäß der Schrödinger-Gleichung liefert unter Verwendung von

| (3.3) |

für die Beziehung

| (3.4) |

Drückt man als Linearkombination der aus, so ergibt sich

| (3.5) |

Mit sei die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, daß ein Neutrino der Energie , welches bei als erzeugt wurde, in einer Entfernung von der Quelle als detektiert wird. Dann gilt unter Berücksichtigung der Unitarität von U (die in Modellen mit See-Saw-Mechanismus bis auf Korrekturen der Ordnung gegeben ist):

| (3.6) |

Hierbei ist . Aus der -Invarianz folgen ferner die Beziehungen

| (3.7) |

Die Übergangswahrscheinlichkeit für hängt demnach von den Elementen von U, von zwei unabhängigen Differenzen der Massenquadrate und vom Parameter ab. Sie kann dann von Null verschieden sein, wenn ist und für mindestens ein gilt. Ist dies der Fall, so wird ein Neutrinostrahl, welcher bei nur aus besteht, an einem Ort auch Neutrinos der Art beinhalten. Ein nur für den Nachweis von geeignetes Experiment wird dann ein Neutrinodefizit feststellen.

Die Bedeutung von (3.6) wird besonders klar, wenn man den Fall zweier Neutrino-Arten betrachtet. Dann besitzt U die einfache Parametrisierung

| (3.8) |

(U kann zwar -verletzende Phasen enthalten, die aber auf Neutrino-Oszillationen keinen Einfluß haben) und es gilt:

| (3.9) | |||||

| (3.10) |

Die Übergangswahrscheinlichkeit (3.9) ist eine periodische Funktion von ; dieses Phänomen wird als Neutrino-Oszillation bezeichnet. Die Amplitude der Oszillation ist gleich , hängt also allgemein von den Einträgen von U ab, und die Oszillationslänge ist durch gegeben. Oszillationseffekte können demnach beobachtet werden, sofern ist.

Bei der Datenanalyse von Oszillationsexperimenten wird im allgemeinen von nur zwei beteiligten Neutrino-Arten ausgegangen und (3.9-3.10) verwendet. Die graphische Auswertung erfolgt dann in -Diagrammen, wobei die Nichtbeobachtung von Oszillationen abhängig von der Nachweisempfindlichkeit des Experiments bestimmte Bereiche des Parameterraums ausschließt, während positive Resultate zu mehr oder weniger eng begrenzten erlaubten Parameterbereichen führen.

Oszillationsexperimente können lediglich Aussagen über die Größen und machen. Auf diese Weise lassen sich die Verhältnisse je zweier Neutrinomassen bestimmen, nicht aber die Massenwerte selbst.

3.1.2 Oszillationen in Materie

Wenn Neutrinos Materie durchqueren, kann der sogenannte Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein-Effekt (MSW-Effekt) [55, 56] auftreten, welcher das Oszillationsverhalten im Vergleich zum Vakuumfall modifiziert. Ursache des MSW-Effekts ist die Tatsache, daß in Materie für die Teilchendichten der geladenen Leptonen gilt. Während alle Neutrinos die gleiche Wechselwirkung über neutrale schwache Ströme erfahren, wechselwirken nur die Elektron-Neutrinos über geladene schwache Ströme mit der Materie. Das führt zu einer Flavour-Asymmetrie in der Vorwärts-Streuung von Neutrinos, die eine Phasenverschiebung zur Folge hat und sich somit auf die Zeitentwicklung des Gesamtsystems auswirkt [55].

Eine formale Analyse dieses Sachverhalts liefert für zwei Neutrino-Arten wieder die Beziehungen (3.9-3.10), wobei allerdings die Vakuumgrößen und durch die neuen Größen

| (3.11) | |||||

| (3.12) |

mit ersetzt werden müssen. Daraus ergeben sich folgende Spezialfälle:

-

•

(geringe Elektronendichte):

(3.13) Die Materie-Effekte sind vernachlässigbar klein.

-

•

(hohe Elektronendichte):

(3.14) Die Vakuumparameter sind stark unterdrückt; die Amplitude ist verschwindend klein und die Oszillationslänge ergibt sich unabhängig von .

-

•

:

(3.15) Die Oszillationsamplitude ist maximal, auch wenn der entsprechende Vakuumwert sehr klein ist. Besitzt die Materieverteilung eine räumliche Ausdehnung der Größenordnung , so kann die Übergangswahrscheinlichkeit durchaus sein. Dieses Resonanzverhalten von (3.11) wird als MSW-Effekt bezeichnet [56].

Die Materie-Effekte auf das Oszillationsverhalten sind besonders für den Fall der im Inneren der Sonne erzeugten Elektron-Neutrinos von Bedeutung.

3.2 Experimentelle Situation

Die Neutrino-Oszillationsexperimente lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Die „Appearence“-Experimente untersuchen das Erscheinen von in einem Neutrinostrahl, welcher bei seiner Entstehung ausschließlich aus -Neutrinos bestand, während „Disappearence“-Experimente nach einer Verringerung des -Flusses in einem solchen Strahl suchen. Weiterhin kann man die Experimente nach den Neutrinoquellen unterscheiden; es finden Neutrinos aus Beschleunigern, Kernreaktoren und natürlichen Quellen Verwendung. Ausführliche Referenzen zu den hier erwähnten Oszillationsexperimenten finden sich in [16]. Bis heute sind drei Indizien bekannt, die auf Neutrino-Oszillationen hindeuten.

3.2.1 Sonnen-Neutrinos

Struktur und Dynamik der Sonne werden durch das Standard-Sonnenmodell (SSM) [57] beschrieben und gelten als gut verstanden. Die Energie wird im Kern der Sonne über die thermonuklearen - und CNO-Reaktionsketten erzeugt; der zugrundeliegende Fusionsprozeß ist in beiden Fällen

| (3.16) |

Das Energiespektrum der Elektron-Neutrinos ist inhomogen und reicht je nach erzeugender Reaktion von 100 keV bis zu 15 MeV. Da die Unsicherheiten in den SSM-Vorhersagen über den Neutrinofluß relativ klein sind, eignet sich dieser gut für die Suche nach Oszillationen . Alle bisher durchgeführten Messungen haben beträchtliche Differenzen zwischen tatsächlich gemessenen Ereignissen und den aufgrund von Monte-Carlo-Simulationen erwarteten Ereignissen festgestellt; die Resultate sind in Tabelle 3.1 dargestellt [16].

| Experiment | Nachweisreaktion | Energiebereich (MeV) | |

|---|---|---|---|

| Homestake | |||

| GALLEX | |||

| SAGE | |||

| Kamiokande | |||

| Super-Kamiokande |

Homestake verwendet zum Nachweis 600 t , GALLEX und SAGE bestehen aus 30 t Galliumchlorid beziehungsweise 60 t metallischem Gallium, Kamiokande und das Nachfolge-Experiment Super-Kamiokande sind Wasser-Čerenkovdetektoren.

Die Analyse der Daten führt zu dem Ergebnis, daß sowohl Vakuumoszillationen auf dem Weg zwischen der Sonne und der Erde als auch der MSW-Effekt im Sonneninneren das Neutrinodefizit erklären können;

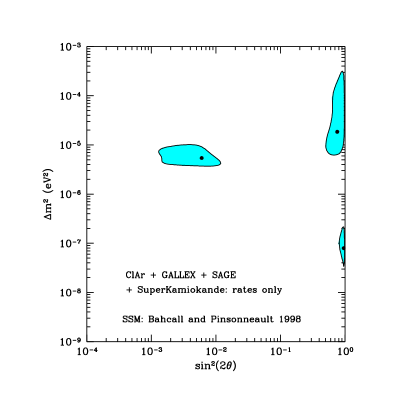

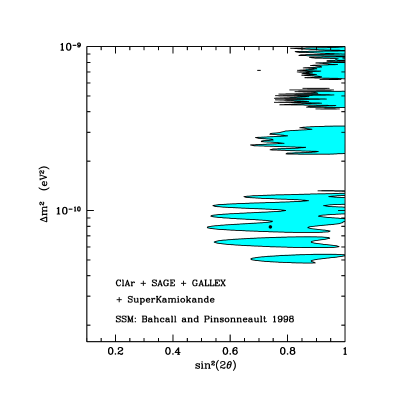

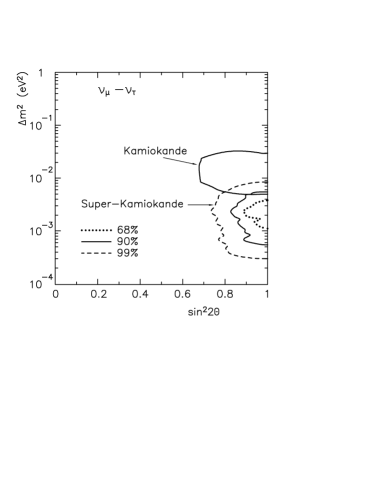

es kommen - und -Übergänge in Frage [58]. Die Abbildungen 3.1(a) und 3.1(b) geben die erlaubten Bereiche (mit einem Confidence Level (CL) von 99%) im -Parameterraum an, wobei die Punkte den statistisch wahrscheinlichsten Lösungen entsprechen:

-

•

eine MSW-Lösung mit großem Mischungswinkel bei und .

-

•

eine MSW-Lösung mit kleinem Mischungswinkel bei und .

-

•

eine MSW-Lösung mit kleinem bei und .

-

•

eine Vakuumoszillations-Lösung bei und .

Die MSW-Lösung mit kleinem ist in ihrer Statistik wesentlich unwahrscheinlicher als die anderen, da sie für 95 % CL nicht mehr akzeptabel ist. Damit die Vakuumoszillations-Lösung das Neutrinodefizit erklären kann, ist eine nicht sehr natürlich wirkende Feineinstellung zwischen der Oszillationslänge und dem Sonne-Erde-Abstand erforderlich. Deswegen werden in dieser Arbeit nur die ersten beiden Lösungen in Betracht gezogen.

Weitere Experimente zur Untersuchung des Sonnen-Neutrinodefizits sind in Vorbereitung. Der Nachfolger von GALLEX ist das unterirdische Gallium Neutrino Observatory (GNO) im Gran Sasso-Labor (Italien) mit angestrebten 100 t Ga im Jahre 2002. Borexino ist ein organischer Flüssig-Szintillator mit einer Empfindlichkeit MeV und wird ebenfalls in Gran Sasso untergebracht. Das Sudbury Neutrino Observatory (SNO) in Kanada wird ein Schwerwasser-Čerenkovdetektor aus 1000 t D2O sein, welcher für MeV sensibel ist.

3.2.2 Atmosphärische Neutrinos

Treffen hochenergetische Protonen der kosmischen Strahlung auf die obere Erdatmosphäre, so kollidieren sie mit den Kernen der Luftmoleküle. In diesen hadronischen Stoßprozessen entstehen zahlreiche Pionen und Kaonen, die gemäß

| (3.17) |

zerfallen; die dabei erzeugten Neutrinos bezeichnet man als atmosphärische Neutrinos. Wegen (3.17) erwartet man für das zahlenmäßige Verhältnis von Myon- zu Elektron-Neutrino-Ereignissen in einem Detektor in guter Näherung

| (3.18) |

Obwohl der exakte Wert von von der Neutrino-Energie abhängt und von 2 abweichen kann, erlauben detaillierte Analysen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen relativ präzise Vorhersagen. Diese bieten einen weiteren Ansatzpunkt für die Suche nach Neutrino-Oszillationen und wurden vom Kamiokande-Experiment und dem größeren Nachfolger

| Experiment | Energiebereich | |

|---|---|---|

| Kamiokande | GeV | |

| Kamiokande | GeV | |

| Super-Kamiokande | GeV | |

| Super-Kamiokande | GeV |

Super-Kamiokande in Japan überprüft. Beides sind unterirdische Wasser-Čerenkovdetektoren; Kamiokande bestand aus 3 kt und Super-Kamiokande besteht aus 50 kt reinen Wassers in 1000 m Tiefe. Als Nachweisreaktionen dienen

| (3.19) |

Beide Experimente haben für das Verhältnis von gemessenem zu theoretisch erwartetem erhebliche Abweichungen vom Wert 1 festgestellt, die auf einem Defizit von -Ereignissen beruhen. Tabelle 3.2 faßt die Resultate zusammen, wobei der erste Fehler von statistischen und der zweite systematischen Ursprungs ist.

Eine mögliche Erklärung für diese Anomalie können -Oszillationen liefern. Die Oszillation in Elektron-Neutrinos ist aufgrund der Resulate des Reaktor-Experiments CHOOZ [61] ausgeschlossen, welches nach -Übergängen sucht, im Rahmen seines Meßbereichs ( MeV, km) aber keine solchen gefunden hat.

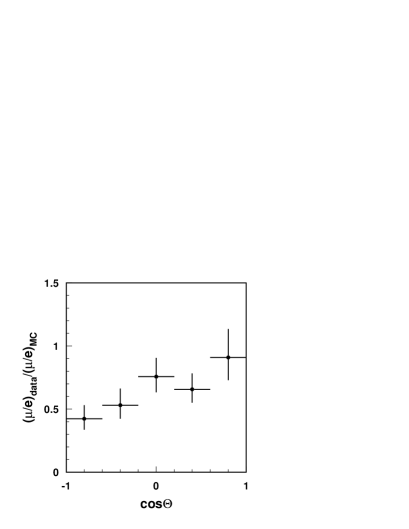

Die Oszillationslösung wird durch die beobachtete Abhängigkeit des -Defizits vom Zenit-Winkel (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Mischungswinkel) unterstützt (Abbildung 3.2(a)). Während die Neutrinos, welche den Detektor senkrecht von oben erreichen (), eine Strecke von km zurückgelegt haben, müssen die den Detektor von unten erreichenden die gesamte Erde durchqueren, das heißt km für . Je größer und somit auch sind, desto mehr Myon-(Anti-)Neutrinos wandeln sich in Tau-(Anti-)Neutrinos um.

Abbildung 3.2(b) zeigt den erlaubten Parameterbereich für die Oszillationslösung; die wahrscheinlichste Lösung zur Erklärung der Super-Kamiokande-Resultate liegt bei und eV. Die Annahme eines hierarchischen Massenschemas für die Neutrinos führt zu eV, was bedeuten würde, daß Neutrinos zur dunklen Materie keinen nennenswerten Beitrag liefern.

Unter Berücksichtigung der -Oszillationslösung für die Anomalie der atmosphärischen Neutrinos ist das Sonnen-Neutrinoproblem demnach auf -Oszillationen zurückzuführen, da die erlaubten Parameterbereiche in den Abbildungen 3.1 und 3.2(b) sich in keinem Fall überlappen.

Zur Ergänzung von Super-Kamiokande, das weiterhin Daten aufnimmt, sind mehrere sogenannte „Long Baseline“-Experimente geplant. Hierbei sollen Neutrinostrahlen mit wohldefinierten Eigenschaften, die mittels Stoßprozessen an Teilchenbeschleunigern erzeugt werden, in einigen hundert km Entfernung detektiert werden. Erste Resulte sind jedoch nicht vor 2001 zu erwarten.

3.2.3 LSND und KARMEN

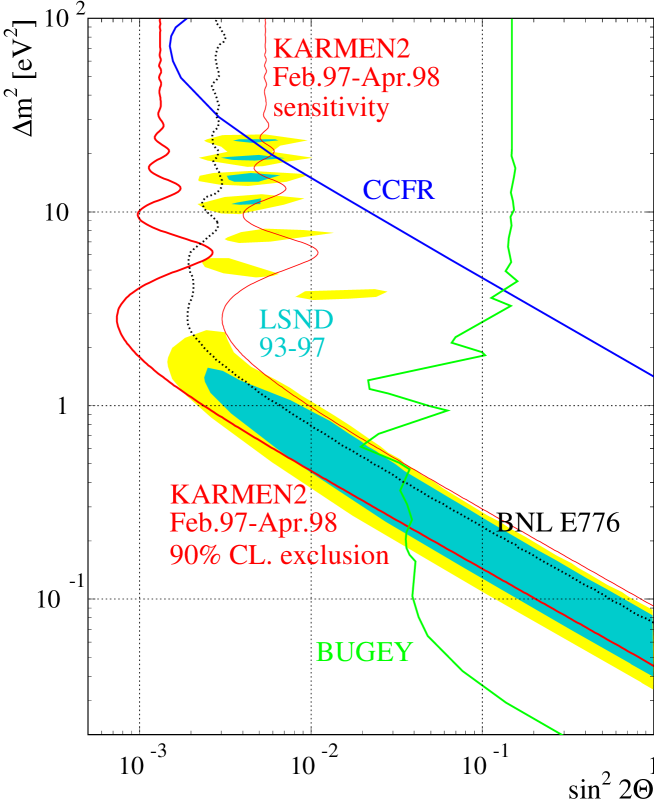

Das LSND-Beschleunigerexperiment in Los Alamos verwendet Neutrinos, die durch das Auftreffen eines relativistischen Protonenstrahls auf ein Wasser-Target entstehen. In den Stoßprozessen werden -Mesonen erzeugt, welche anschließend zerfallen; gemäß (3.17) enthält der resultierende Neutrinostrahl keine Elektron-Antineutrinos. Im 30 m entfernten Flüssig-Szintillationsdetektor werden allerdings Photonen nachgewiesen, welche aus der Reaktion und nachfolgendem beziehungsweise stammen. Eine mögliche Erklärung hierfür können -Oszillationen liefern. Der erlaubte Parameterbereich ist in Abbildung 3.3 dargestellt, wobei der dunkelgraue Bereich 90 % CL und der hellgraue 99 % CL kennzeichnet.