RHEINISCH WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

hep-ex/9709011

PITHA 96/31

Februar 1996

Untersuchungen zur

Jet–Parton–Korrelation

in der tief-inelastischen Streuung

Thomas Hadig

I.Physikalisches Institut der Technischen Hochschule Aachen

PHYSIKALISCHE INSTITUTE

RWTH AACHEN

52056 AACHEN, GERMANY

Abstract

The jet parton correlation has been studied for different cut scenarios and various jet algorithms. These migrations are getting important for measuring the strong coupling constant and the NLO gluon density from jet rates in DIS at HERA.

Untersuchungen zur

Jet–Parton–Korrelation

in der tief-inelastischen Streuung

Kapitel 1 Einleitung

Ein wesentlicher Charakterzug der Menschen ist die Neugierde. Immer schon haben wir uns nicht mit der bloßen Existenz eines Phänomens zufriedengegeben, sondern haben versucht die Ursache dafür zu ergründen.

Die älteste Frage ist die nach dem Woher der Welt und ihrer Zusammensetzung. Eine entscheidende Idee hatte hierbei schon der griechische Philosoph Demokrit, für den die Welt aus elementaren, unteilbaren Bausteinen (“atomos“) aufgebaut war.

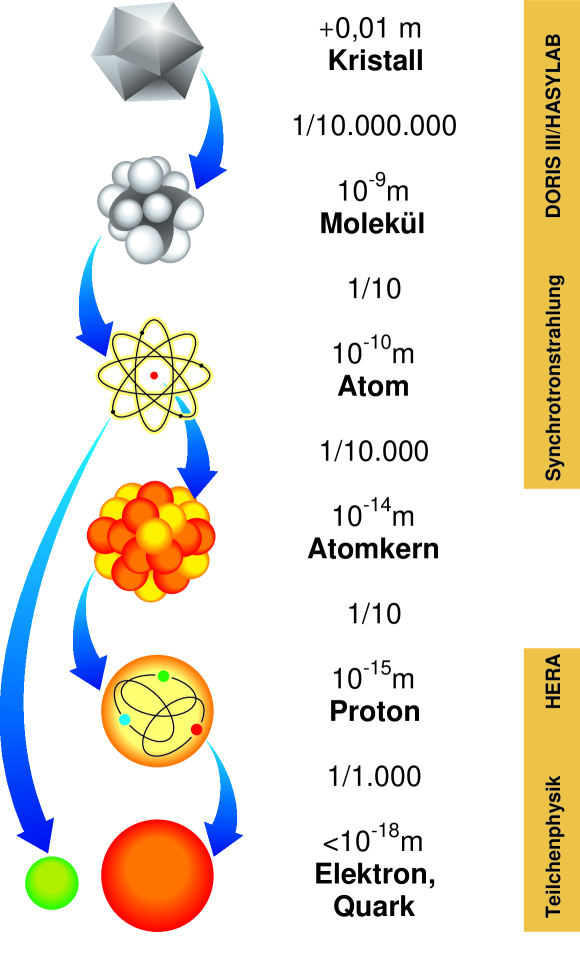

Heute ist diese Frage immer noch nicht beantwortet, auch wenn die moderne Naturwissenschaft Schritt für Schritt zu immer kleineren Strukturen vordringt (siehe Abbildung 1.1).

Eine Voraussetzung dafür war die Entwicklung des Modellbegriffes. Unter einem Modell verstehen wir in der Physik eine Theorie, die einen bestimmten Teil der Natur beschreibt, ohne daß Messungen den Vorhersagen des Modells widersprechen. Aus den meisten Theorien können wir zusätzliche Aussagen über bisher nicht beobachtbare Bereiche und neue Phänomene treffen. Die Aufgabe des Experimentalphysikers ist es, dieses zu überprüfen. Stimmen die Messungen nicht mit der Theorie überein, so sind die bestehenden Modelle in diesem Bereich nicht mehr gültig und die Theoretiker sind dazu aufgerufen, diese zu erweitern oder neue Modelle zu entwickeln. Dieses gegenseitige Wechselspiel ist sicher ein wesentlicher Grund für den Erfolg der heutigen Naturwissenschaft.

Auch wenn die heute so häufig beschrieene Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse bei der Grundlagenforschung nicht direkt erkennbar ist, so befriedigt sie dennoch die Neugier der Menschen und leistet einen Beitrag zum technischen und philosophischen Fortschritt. Als Beispiele seien hier nur die Relativitätstheorie oder das Heisenbergsche Unschärfeprinzip erwähnt, die das Weltbild und die Philosophie dieses Jahrhunderts wie kaum eine andere Entwicklung geprägt haben.

| Austauschteilchen (Spin 1) | |

|---|---|

| elektromagnetisch | |

| schwach | |

| stark | |

| Skalare (Spin 0) | |

| Higgsfeld | |

Das zur Zeit gültige Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist in der Lage alle heute bekannten Effekte der Hochenergiephysik durch drei Quark- und drei Lepton-Familien zu beschreiben, deren Mitglieder über Austauschteilchen miteinander wechselwirken. Die Partikel sind in Tabelle 1.1 aufgeführt. Es wird zwischen links- (L) und rechtshändigen (R) Teilchen unterschieden, da Neutrinos nur linkshändig in der Natur vorkommen. Die Quarks sind alle bereits experimentell beobachtet worden, wobei die Existenz des Top-Quarks nach ersten Hinweisen 1994 nun experimentell bestätigt wurde [CDF95], [DZe95]. Bei den Leptonen ist nur das Tau-Neutrino bisher unbeobachtet.

Die ebenfalls in Tabelle 1.1 gezeigten Austauschteilchen übertragen die Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Diese Partikel sind alle experimentell bestätigt. Ein wichtiges Ziel in der Hochenergiephysik ist, die verschiedenen Wechselwirkungen durch den gleichen Mechanismus mit einer einzigen Kopplungskonstante zu beschreiben. Diese sogenannte Vereinheitlichung ist bei der elektromagnetischen und der schwachen Kraft bereits gelungen. Um dies durch die Modelle der Großen Vereinheitlichung (GUT, grand unified theory) ebenfalls für die starke Kraft zu erreichen, ist eine genaue Kenntnis der starken Kopplungskonstante wesentlich. Die Vereinigung der Kopplungskonstanten wird bei einer heute nicht erreichbaren Energie erwartet.

Ein Problem des Standardmodells ist die Masse der Teilchen zu erklären. Der Higgs-Mechanismus erreicht dies durch ein zusätzliches Teilchen, das Higgs-Boson Es besteht die Hoffnung, daß die Existenz dieses Teilchens bei den geplanten Beschleunigern LEP 200 oder LHC nachgewiesen werden kann.

Das Standardmodell ist sicher nicht die letzte Theorie. Neben der großen vereinheitlichten Theorie ist die hohe Anzahl an Eingabeparametern unbefriedigend. Ein Zusammenhang zwischen diesen Parametern wird in neueren Modellen wie der Supersymmetrie und der String-Theorie gesucht. Gleichzeitig stellen diese neue Vorhersagen auf, so daß sich in den nächsten Jahren die Möglichkeit weiterer Experimente und Messungen ergeben wird.

Es bleiben somit noch viele Fragen offen, deren Beantwortung wir jedoch mit den heute bestehenden und zukünftigen Beschleunigern sowie durch engere Kooperation mit anderen Bereichen physikalischer Forschung (z.B. der Kosmologie) immer näherkommen werden. So werden wir hoffentlich irgendwann die Frage nach dem Woher und dem Woraus der Welt beantworten können.

Kapitel 2 Experimentelle Grundlagen

2.1 Teilchenbeschleuniger

In der Teilchenphysik werden Beschleuniger zur Bestimmung der Eigenschaften von Elementarteilchen eingesetzt.

Zwei Teilchenreaktionen ermöglichen es, Daten zu gewinnen, Streuungen und Annihilationen.

Zum einen kann man über Streuungen durch Beschuß des zu untersuchenden Teilchens dessen innere Struktur vermessen. Die erreichbare Auflösung wird vom Viererimpulsübertrag des Austauschteilchens über die Beziehung

| (2.1) |

bestimmt. Der Viererimpulsübertrag ist durch die zur Verfügung stehende Schwerpunktsenergie begrenzt.

Zum anderen wird durch Annihilation von Teilchen und Antiteilchen eine definierte Schwerpunktsenergie erreicht, mit der neue Teilchen durch Resonanzen im Wirkungsquerschnitt nachgewiesen und untersucht werden können bzw. deren Masse und Lebensdauer bestimmt wird. Dazu muß jedoch die Stoßenergie in der Größenordnung der Masse des zu erzeugenden Teilchens sein.

Beim Bau eines Beschleunigers, mit dem Teilchenreaktionen mit hoher Genauigkeit vermessen werden sollen, müssen verschiedene Designparameter beachtet werden. Von großer Bedeutung sind hier die Teilchensorte der Stoßpartner, die maximale Energie und die Luminosität.

Eine möglichst hohe Schwerpunktsenergie erreicht man, indem zwei bewegte Partikel aneinander streuen bzw. annihilieren. Aus diesem Grunde sind sogenannte Fixed-Target-Experimente, d.h. Beschleuniger bei denen ein beschleunigtes Teilchen auf ein feststehendes, ruhendes Ziel geschossen wird, nur noch selten anzutreffen. Die Berechnung der Schwerpunktsenergie erfolgt unter Vernachlässigung der Teilchenmassen bewegter Teilchen durch111Formel für Collider gilt nur für Kollisionen von Teilchen aus entgegengesetzten Richtungen.

| (2.2) | |||||

| (2.3) | |||||

| (2.4) |

Die verbreitetste Bauart von Beschleunigern ist die eines Ringes, in dem die beiden Stoßpartner gegenläufig in einem Kreis umlaufen und nach und nach auf die Maximalenergie beschleunigt werden. Die Nachteile dieses Verfahrens liegen in der nötigen Synchronisation der Beschleunigungsvorgänge und dem Energieverlust durch Synchrotronstrahlung aufgrund der gekrümmten Bahn. Für die Zukunft sind jedoch auch einige Experimente geplant, bei denen die Stoßpartner durch zwei Linearbeschleuniger, die die Teilchen in einer geraden Röhre beschleunigen, aufeinander geschossen werden. Dazu muß jedoch die Stärke der beschleunigenden elektromagnetischen Felder vergrößert werden, da sonst die Beschleunigungsstrecken zu lang sind. Auch hier ist die Synchronisation der beiden Teilchenstrahlen kompliziert. Ein weiterer Nachteil ist, daß sich die Teilchenstrahlen nur einmal kreuzen und danach das Beschleunigersystem verlassen.

Neben der Schwerpunktsenergie ist die spezifische Luminosität einer der grundlegenden Parameter. Zusammen mit der Maschinenlaufzeit läßt sich die integrierte Luminosität

berechnen. Die zu erwartetende Ereigniszahl für einen Prozeß mit gegebenen Wirkungsquerschnitt ergibt sich aus

Eine hohe Luminosität erreicht man durch kleine Strahlquerschnitte und hohe Teilchenströme.

| maximale | spezifische | |||

| Name | Ort | Teilchensorte | Strahlenergie | Luminosität |

| PETRA222Datennahme 1986 beendet | Hamburg | 23.4 | 24 bei | |

| PEP333Datennahme 1990 beendet | Stanford | 15 | 60 | |

| TRISTAN | Tsukuba | 32 | 37 | |

| SLC | Stanford | 50 | 0.35 | |

| LEP | Genf | 55 | 11 | |

| LEP 200 | Genf | 70444stufenweise Erhöhung der Energie von LEP auf eine Schwerpunktenergie von max. | 11 | |

| Genf | 315 | 6 | ||

| Tevatron I | Chicago | 1000 | 10 | |

| HERA | Hamburg | 30/820 | 16 | |

| LHC555geplant, Fertigstellung voraussichtlich 2004 | CERN | 7000 | 10000 |

Alle Colliderexperimente sind in eine der drei folgenden Kategorien nach Art der Stoßpartner einzuordnen. Die Vorteile bei der Beschleunigung von Elektronen entstehen aufgrund der geringen Masse. Schon bei einer Energie von erreichen die Elektronen eine Geschwindigkeit von 99.99% der Lichtgeschwindigkeit. Dadurch müssen bei der Beschleunigung im Ring nur kleine zeitliche Synchronisationen berücksichtigt werden. Die Probleme bei der Verwendung von Elektronen bestehen in den hohen Energieverlusten pro Umlauf durch Synchrotronstrahlung, die die maximale Strahlenergie begrenzen oder den Durchmesser des Ringes ansteigen lassen. Bei den schwereren Protonen hingegen ist ein Geschwindigkeitsbruchteil von 99.99% der Lichtgeschwindigkeit erst bei einer Teilchenenergie von erreicht, dadurch wird der Beschleunigungsvorgang komplizierter. Die erreichbaren Energien liegen höher, wobei berücksichtigt werden muß, daß bei tief-inelastischen Stößen nur ein Bruchteil des Protonimpules im harten Prozeß zur Verfügung steht.

Bei Beschleunigern werden Elektronen mit Positronen mit entgegengesetzt gleichem Impuls zur Kollision gebracht. Die dabei freiwerdende Energie kann zur Erzeugung von Teilchen verwendet werden, die die Quantenzahlen des Vakuums haben. Die Vorteile liegen in der einfachen Reaktionskinematik, da das Laborsystem gleichzeitig Schwerpunktsystem ist und bei Annihilation eine immer konstante, durch die Strahlenergie gegebene Schwerpunktsenergie vorliegt.

Bei Maschinen streuen Protonen an deren Antiteilchen. Der Vorteil dieser Beschleuniger liegt in der höheren Energie der Strahlteilchen. Die Nachteile entstehen durch die innere Substruktur der Protonen, so daß nur ein Teil des Protonimpules in der Reaktion zur Verfügung steht und die Reste der Protonen zusätzliche Energie im Detektor hinterlassen. Dadurch entstehen hohe Jetmultiplizitäten. Ein weiteres Problem entsteht dadurch, daß die Strahlteilchen durch die starke Wechselwirkung im Anfangszustand zusätzliche Hintergrundereignisse hervorrufen können. Für Collider, wie z.B. der inzwischen genehmigt LHC, gelten die gleichen Vor- und Nachteile, hinzu kommt jedoch, daß eine Annihilation der Protonen oder deren Konstituenten hier nicht möglich ist.

Schließlich existiert noch die Möglichkeit Partikel unterschiedlicher Teilchensorte kollidieren zu lassen. Bei Beschleunigern werden hochenergetische Protonen auf Elektronen oder Positronen geschossen. Die Vorteile liegen in der inneren Substruktur nur eines der Strahlteilchen, des Protons. Diese kann durch Beobachtung des gestreuten Elektrons und des hadronischen Endzustandes vermessen werden. Da der Energieübertrag von Ereignis zu Ereignis unterschiedlich ist, können die Untersuchungen mit verschiedenen Schwerpunktsenergien ohne Veränderung der Strahlenergien durchgeführt werden. Die Nachteile entstehen durch die Verschiedenheit von Labor- und Schwerpunktsystem.

In der Tabelle 2.1 sind die wichtigsten Beschleuniger aufgeführt.

2.2 HERA

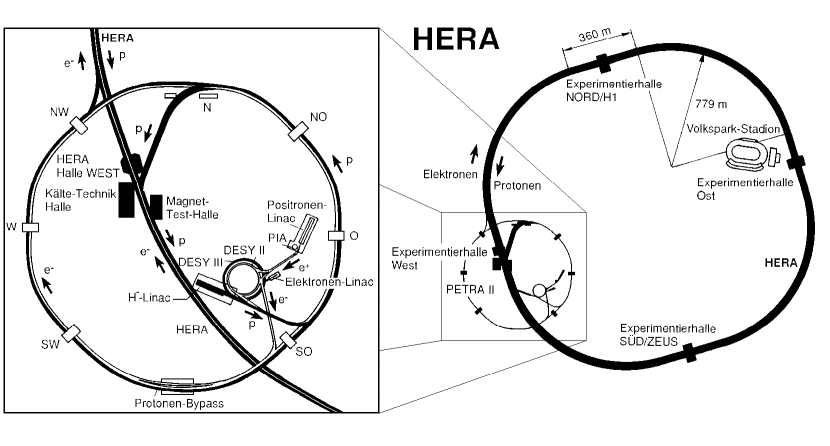

Der Beschleuniger HERA (Hadron Elektron Ring Anlage) ist der einzige Beschleuniger und wurde nach siebenjähriger Bauzeit 1991 in Betrieb genommen.

Die Beschleuniger, die auf dem DESY-Gelände ( Deutsches Elektronen Synchrotron) bereits vorhanden waren, werden hierbei als Vorbeschleuniger benutzt. Eine Übersicht über die einzelnen Geräte gibt die Abbildung 2.1.

Der Protonenring ist mit supraleitenden Magneten versehen. Bei der Injektion in HERA sind die Protonen bereits auf vorbeschleunigt. Die entgegengesetzt umlaufenden Elektronen666In diesem Ring können sowohl Elektronen als auch deren Antiteilchen, die Positronen, beschleunigt werden. Nachdem bis Mitte 1994 Elektronen verwendet wurden, werden nun Positronen als Stoßpartner der Protonen benutzt. Im folgenden wird trotzdem meist ausschließlich der Begriff Elektronen verwendet, da die Betrachtungen hier unabhängig von der Art der Strahlleptonen sind. Unterschiede ergeben sich aber z.B. in der Berechnung der Wirkungsquerschnitte elektroschwacher Prozesse. haben eine Einschußenergie in HERA von Dort werden herkömmliche Magnete verwendet, da die Energie und Masse der Elektronen wesentlich niedriger ist und so kleinere Magnetfelder benötigt werden.

Die Strahlteilchen kollidieren in den Wechselwirkungspunkten unter einem Winkel von . Die Protonen und Elektronen werden zu sogenannten Bunches zusammengefaßt, d.h. zu Paketen aus Teilchen, die aufgrund der Beschleunigung durch elektrische Wechselfelder in Strahlrichtung eine begrenzte Ausdehnung haben.

Es existieren vier Hallen, in denen Experimente aufgebaut werden können. Neben den beiden Vielzweckdetektoren H1 und ZEUS existiert seit 1995 mit HERMES ein drittes Experiment, das über ein Gastarget die Streuung an polarisierten Elektronen bzw. Positronen untersucht. Zur Zeit ist ein viertes Experiment HERA-B in Planung.

Die technischen Daten von HERA sind in Tabelle 2.2 zusammengefaßt.

| Designparameter | 1994 | |||

| -Ring | -Ring | -Ring | -Ring | |

| Maximalenergie | 820 | 30 | 820 | 27.55 |

| Anzahl Teilchenpakete | 210 | 210 | 153+17777Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Pilotbunche an, das sind die Strahlpakete, die nicht auf ein Paket des anderen Strahls treffen und so zur Messung des Strahl–Wand und Strahl–Gas Untergrundes dienen. | 153+15 |

| Strahlstrom/Paket | 760 | 290 | 241 | 101 |

| Einschußenergie in HERA | 40 | 14 | ||

| magnetisches Ablenkfeld | 4.65 | 0.165 | ||

| Temperatur der Magnete | 4.4 K | 294 K | ||

| Strahlungsverlust pro Umlauf | ||||

| Schwerpunktenergie | 314 | 300.6 | ||

| spez. Luminosität | 15 | 1.4888Der Wert von 1994 entspricht der bei H1 gemessenen durchschnittlichen spezifischen Luminosität. Der höchste Wert war | ||

| Umfang | 6336 | |||

| Kollisionsrate | 10.4 | |||

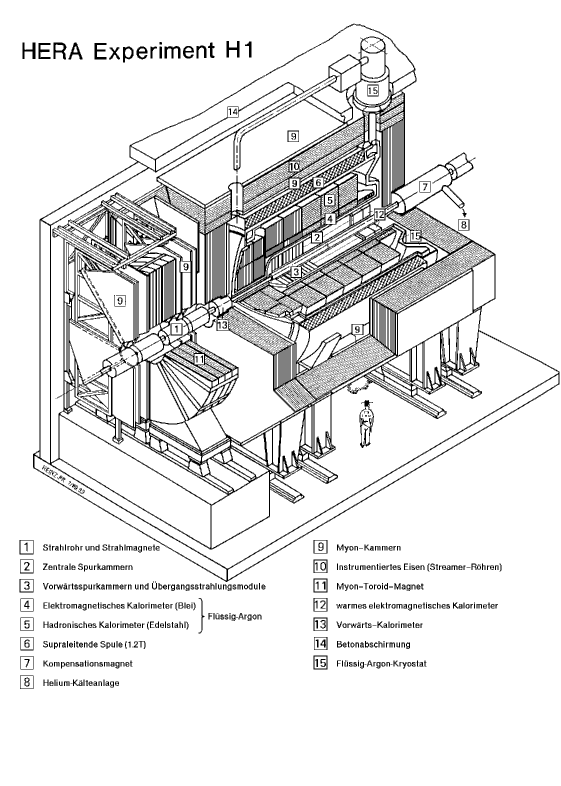

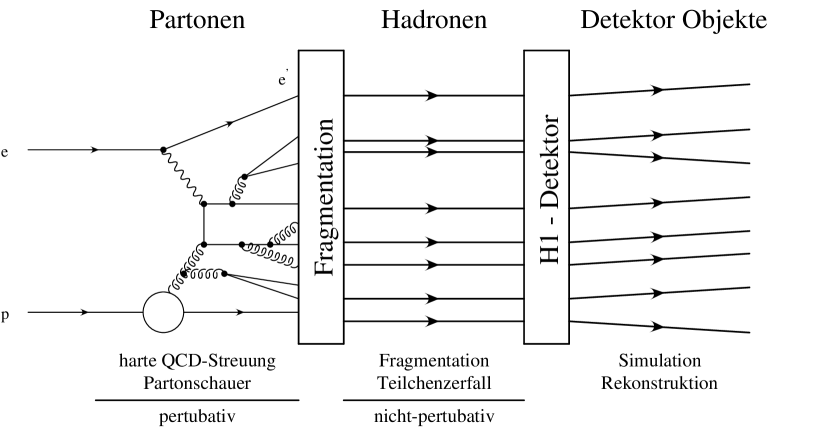

2.3 Der H1 Detektor

Der H1 Detektor ist einer der beiden Vielzweck Detektoren am HERA Speicherring. Seine Aufgaben sind die Detektierung und Bestimmung von Reaktionsprodukten bei Stößen von Protonen und Elektronen.

Dazu ist der nahezu komplette Raumbereich um den Wechselwirkungspunkt mit Spurkammern und Kalorimetern ausgestattet. Spurkammern dienen zur Bestimmung der Bahn geladener Teilchen. An der Krümmung dieser Bahnen in einem externen Magnetfeld läßt sich das Ladungsvorzeichen und in Verbindung mit der Stärke der Ionisation die Art des Teilchens bestimmen. Kalorimeter dienen zur Energiemessung, indem sie die Menge der Ionisationsladungen in den einzelnen Zellen bestimmen.

Aus diesen Informationen kann man die Flugbahnen der Reaktionsprodukte und die Vertexposition, d.i. der Ort der Kollision, rekonstruieren. Außerdem sind noch Informationen über die Zeitpunkte der Ereignisse hilfreich.

Da die Protonen eine höhere Strahlenergie haben und bei tief-inelastischen Streuungen nicht intakt bleiben, entspricht das Laborsystem nicht dem Schwerpunktsystem der Reaktion. Aus diesem Grunde sind die Anforderungen an die Meßgeräte in Proton- und in Elektronrichtung unterschiedlich und der Detektor selber nicht symmetrisch aufgebaut.

Die Abbildung 2.2 zeigt den H1 Detektor in einer Rißzeichnung. Das H1 Koordinatensystem ist rechthändig und liegt so, daß die -Achse entlang des Strahlrohres in Richtung der Protonen weist. Die -Achse zeigt zum Speicherringmittelpunkt und die -Achse somit nach oben. Der Nullpunkt liegt im nominalen Wechselwirkungspunkt. Meist erfolgt die Beschreibung jedoch in Polarkoordinaten, wobei den Polarwinkel zur -Achse darstellt. Die ungestreuten Protonen laufen unter dem Winkel aus. Der Azimutalwinkel beschreibt die Lage in der -Ebene.

Die für diese Arbeit wichtigsten Komponenten werden hier nun näher erläutert, die Zahlen beziehen sich dabei auf Abbildung 2.2 [H1 93b] :

- Spule (6) :

-

Die supraleitende Spule erzeugt ein Magnetfeld, das eine Krümmung der Flugbahnen geladener Teilchen bewirkt. Dadurch kann das Ladungvorzeichen und der Impuls eines Teilchen bestimmt werden. Die Spule ist lang und hat einen Radius von Bei den Spurkammern in der Mitte des Detektors erzeugt sie ein nahezu homogenes Magnetfeld von

- Flüssig-Argon-Kalorimeter (LAr, 4 und 5) :

-

Das mit flüssigem Argon gefüllte Kalorimeter deckt den Winkelbereich von vier bis 153 Grad ab. Durch seine Zweiteilung in einen hadronischen äußeren Teil und ein elektromagnetisches inneres Kalorimeter ist es in der Lage, nicht nur die Energie der Teilchen zu messen, sondern auf Grund des Verhältnisses der Ladungsdepositionen in den beiden Komponenten einen Hinweis auf die Art des Teilchens zu geben. Dies ist für die Berechnung der Energie wesentlich, da der Energieverlust pro Weglänge bei Hadronen und Leptonen unterschiedlich ist. Die charakterischen Größen zu den beiden Bereichen sind in Tabelle 2.3 zusammengefaßt. Die Energieauflösung ist dabei über die Formel

mit den Anteilen durch die Samplingfrequenz (A), das elektronische Rauschen (B) und die Kalibrationsunsicherheit (C) gegeben.

hadronisch el.mag. Absorbermaterial Stahl Blei Dicke der Absorberplatten 19 2.4 Dicke der flüssigen Argonschichten 2.35 Tiefe in charakteristischen Einheiten 4.5 - 8999in hadronischen Wechselwirkungslängen inklusive elektromagnetischem Kalorimeter 20 - 30101010in Stahlungslängen A B C bei Energie 3.7 - 170 3.7 - 80 Tabelle 2.3: Daten des Flüssig-Argon-Kalorimeters. Daten aus [H1 93a] - Rückwärtiges elektromagnetisches Kalorimeter (BEMC, 12) :

-

Das BEMC ist in Rückwärtsrichtung montiert und überdeckt den Winkelbereich von bis Da man dort nur bei sehr kleinen Protonimpulsbruchteilen hadronische Aktivität erwartet und das gestreute Elektron bei geringen Viererimpulsüberträgen genau in diesen Bereich fällt, ist das BEMC nur als elektromagnetisches Kalorimeter ausgelegt. Es besteht aus dicken Bleiabsorberplatten und starken Szintillatorplatten, deren Licht über Photodioden ausgelesen wird. Die Energieauflösung für Elektronen beträgt

für Hadronen jedoch nur

- Instrumentiertes Eisen (Iron, 10) :

-

Zur Rückführung des magnetischen Flusses befindet sich außerhalb der Spule ein Eisenjoch. Zwischen den zehn Eisenplatten der Dicke sind Streamerrohrkammern eingeschoben. Diese sind mit Pads bestückt, mit denen eine Energiemessung der nicht in den Kalorimetern absorbierten Teilchen möglich ist.

Die anderen Detektorkomponenten werden bei dieser Analyse nicht direkt benutzt. Die Informationen sind jedoch in der Ereignisvorselektion meist über Veto- und Triggersignale bzw. in der Rekonstruktion als Zeit- oder Spurmessungen verwendet worden. Nähere Informationen zum Detektor oder zum Beschleuniger kann in der angegebenen Literatur gefunden werden ([H1 93b], [Itt93],[Kö95],[Ros95]).

Kapitel 3 Theoretische Grundlagen

3.1 Tief-inelastische Lepton-Nukleon-Streuung

Protonen haben im Gegensatz zu Elektronen eine innere Struktur, weshalb man zwischen elastischer und inelastischer Streuung unterscheiden muß.

Bei der Lepton-Nukleon-Streuung wird zwischen elastischer Streuung, d.h. das Proton bleibt intakt, und inelastischer unterschieden, d.h. das Proton zerbricht und die Streuung findet an einem Parton des Protons statt.

Bei den in dieser Arbeit untersuchten tief-inelastischen Stößen wird ein virtuelles Photon ausgetauscht, d.h. ein Photon dessen Viererimpulsquadrat negativ ist.

Dieser Prozeß kann mit bezeichnet werden, wobei den gesamten hadronischen Endzustand beschreibt.

3.1.1 Kinematik

Üblicherweise wird in der Hochenergiephysik ein Teilchen durch Vierervektoren beschrieben. Ein wichtiger Vektor ist der Impulsvierervektor, der definiert ist durch :

Das Skalarprodukt eines Impulsvierervektors mit sich selbst ergibt die invariante Masse (mit Einsteinscher Summenkonvention) aus :

| (3.1) | |||||

Im folgenden werden die Ruhemassen vernachlässigt, da diese bei HERA für die einlaufenden Teilchen klein im Vergleich zu den jeweiligen Gesamtenergien sind. Für die Impulse der Strahlteilchen ergibt sich dann

für die Protonen und für die Elektronen

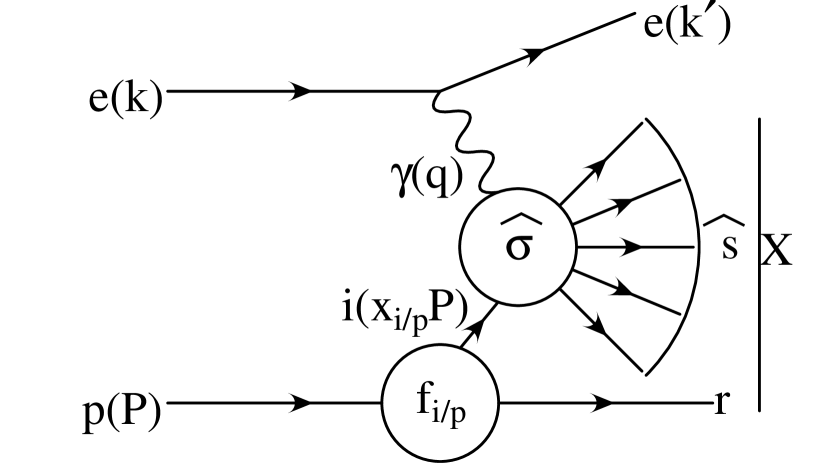

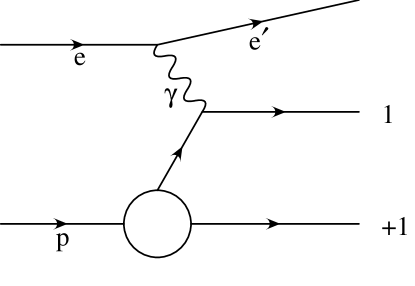

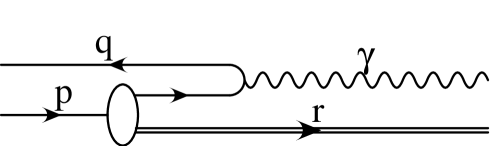

In Abbildung 3.1 wird die tief-inelastische Streuung verdeutlicht.

Das unter dem Winkel gestreute Elektron hat den Vierervektor Das Austauschteilchen oder trägt den Impuls

In den nächsten Abschnitten betrachten wir die Mandelstam-Variablen und für diesen Prozeß.

| (3.3) |

Dies entspricht dem Quadrat der Schwerpunktsenergie Diese ist aufgrund der festen Strahlenergien konstant

Für den Viererimpulsübertrag gilt

| (3.4) |

Da jedoch negativ ist, wird meist

benutzt.

Betrachten wir nur den harten Prozeß, der in der Abbildung 3.1 durch ein gekennzeichnet ist, so erhalten wir nun als einlaufende Teilchen das Photon q und ein Parton d.h. ein Teil des Protons, mit dem Impuls

Dann ergibt sich die Mandelstam-Variable zu

| (3.5) |

Bei der Bestimmung muß der Protonrest von den Produkten des harten Streuprozesses getrennt werden. Rechnen wir mit dem gesamten hadronischen Endzustand so erhalten wir

| (3.6) | |||||

Führen wir die beiden Bjorken Skalenvariabeln

| (3.7) |

und

| (3.8) |

ein, so ergeben sich die folgenden Beziehungen

| (3.9) | |||||

| (3.10) | |||||

| (3.11) |

Ist Null oder wesentlich kleiner als so entspricht und kann als der Impulsbruchteil des Protons betrachtet werden, den das Parton trägt.

Analog ist der Anteil der Elektronenenergie, der am harten Streuprozeß teilnimmt.

Es gilt für beide Skalenvariablen

3.1.2 Berechnung der kinematischen Größen

Die Reaktionskinematik kann unter Berücksichtigung der Symmetrie bezüglich des Azimutalwinkels nach Formel 3.9 bei konstanter Schwerpunktsenergie über zwei Größen beschrieben werden. Die Messung dieser Größen kann dabei über die Daten des gestreuten Elektrons und den hadronischen Endzustand erfolgen. Nun werden einige Methoden vorgestellt.

Benutzt man nur das gestreute Elektronen zur Bestimmung der Daten, erhält man die Größen und über

| (3.12) | |||||

| (3.13) |

Die Berechnung mit den Kalorimeterinformationen über den hadronischen Endzustand (had) erfolgt durch

| (3.14) | |||||

| (3.15) |

Die Doppelwinkelmethode DA benutzt nur die Winkel des gestreuten Elektrons und den Winkel der Impulssumme über den hadronischen Endzustand und ist somit von der Energiekalibration weitgehend unabhängig.

| (3.16) | |||||

| (3.17) |

3.1.3 Quark Parton Modell

Schreiben wir den Wirkungsquerschnitt der tief-inelastischen Streuung in Abhängigkeit der Lorentz Tensoren so ergibt sich

| (3.18) |

mit dem Lorentz Tensor für punktförmige Teilchen gemittelt über alle Spineinstellungen [HM84]

| (3.19) |

Wäre das Proton ebenfalls elementar, d.i. punktförmig, dann könnten wir für das Proton einen analogen Lorentz Tensor angeben. Da wir in der tief-inelastischen Streuung diese Annahme jedoch nicht machen können, setzen wir den allgemeinsten symmetrischen Lorentz Tensor an [HM84]

| (3.20) |

Eine Beziehung zwischen den Funktionen ergibt sich durch Betrachtung der Stromerhaltung am Protonvertex.

| (3.21) | |||||

| (3.22) |

Daraus folgt für 3.20

| (3.23) |

Für die Lorentz Skalenvariablen gilt bei punktförmigen Teilchen, d.i. wenn 3.23 in 3.19 übergeht,

| (3.25) | |||||

Bei kleinem gilt, d.h. wenn wir das Proton als Teilchen mit Formfaktor ausfassen :

| (3.26) |

Ein wesentlicher Unterschied ist, daß bei punktförmigen Teilchen der Wirkungsquerschnitt nur vom Verhältnis bei strukturbehafteten jedoch sowohl von als auch von abhängt.

Zerbricht nun das Proton in punktförmige Partonen, so können wir die Lepton Parton Wechselwirkung durch einen punktförmigen Lorentz Tensor beschreiben, wenn wir die Masse und den Impuls durch den jeweiligen Bruchteil ersetzen.

Dadurch können wir den Prozeß zweiteilen. Zum einen benötigen wir Partondichtefunktionen (particle density function, PDF), die die Wahrscheinlichkeit ein Parton des Typs im Proton anzutreffen in Abhängigkeit der kinematischen Variablen beschreiben. Zum anderen bleibt dann noch die Streuung des Leptons am Parton übrig, welche, wie wir oben gesehen haben, einfach zu beschreiben ist (siehe auch Abbildung 3.1).

Für die Partondichtefunktionen muß die Normierungsbedingung

| (3.27) |

gelten, da das ganze Proton aus Partonen aufgebaut ist.

Mit der oben definierten Variable gilt dann aus 3.25

| (3.28) |

und daraus bei Summation über alle Partonen eines Protons

| (3.29) |

ist die Ladung des Partons in Einheiten der Elementarladung.

Die Funktionen sind ausschließlich von einer Variablen abhängig, d.h. bei festem ist konstant bei verändertem Dieses Verhalten wird Bjorken Skalenverhalten (Bjorken scaling) genannt.

Der Aufbau des Protons aus nicht strukturbehafteten Teilchen kann dadurch nachgewiesen werden.

3.1.4 Quantenchromodynamik

Bevor wir uns die Partondichtefunktionen genauer ansehen, haben wir noch ein Problem zu lösen : Wenn das Proton aus mehreren Partonen besteht, wieso sind diese Partonen nicht einzeln, sondern nur in einem Teilchen gebunden vorzufinden.

Direkt damit gekoppelt ist das Problem, daß Teilchen existieren, die aus drei identischen Quarks mit gleichen Quantenzahlen aufgebaut sind (z.b. Dies ist jedoch für Fermionen nach dem Pauli-Prinzip verboten [Ber92].

Das Problem läßt sich durch die Einführung einer neuen Quantenzahl lösen. Diese wird in Analogie zu den drei Grundfarben Farbladung genannt, d.h. es existieren rote, grüne und blaue Quarks bzw. anti-rote, anti-grüne und anti-blaue Antiquarks.

Das Proton ist, wie jedes andere Teilchen, das wir direkt beobachten können, farblos und somit entweder eine Kombination aus drei unterschiedlich farbigen Quarks (Baryonen) bzw. Antiquarks (Anti-Baryonen) oder ein Zusammenschluß aus einem Quark und einem Antiquark mit der zugehörigen Antifarbe (Mesonen).

Dieses Verhalten bedingt die Existenz einer neuen Wechselwirkung, der starken Kraft, und der entsprechenden Austauschteilchen. Im Gegensatz zu der elektromagnetischen Wechselwirkung, die nur ein neutrales Austauschteilchen hat, existieren hier acht linear unabhängige Farb–Antifarb–Kombinationen und somit acht Austauschteilchen, die wir Gluonen nennen.

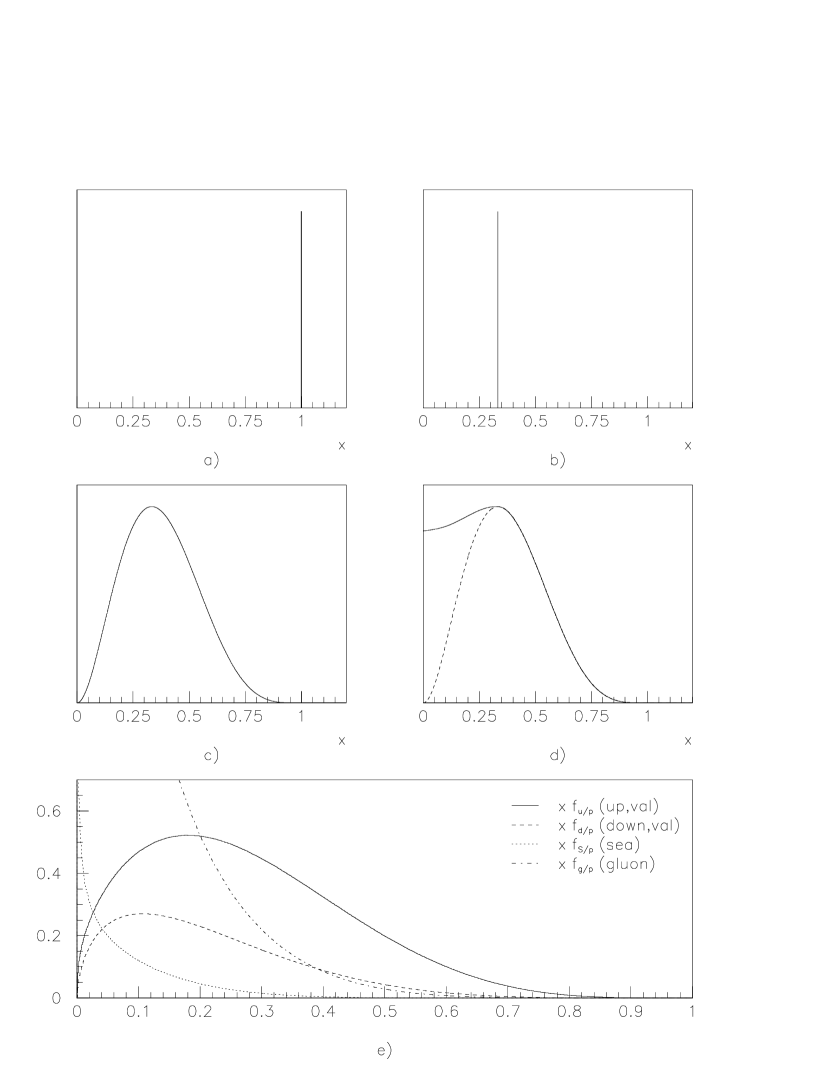

Sehen wir uns nun die Verteilung von an, so können wir verschiedene Szenarien unterscheiden.

Ist das Proton ein punktförmiges, nicht strukturbehaftetes Teilchen, so nimmt an einer Streuung immer der gesammte Impuls P teil, d.h. und es ergibt sich Bild 3.2a.

Besteht das Proton hingegen aus Partonen, die sich in Richtung der Protonen bewegen und nicht miteinander wechselwirken, so haben diese Partonen die gleiche Geschwindigkeit und somit — unter Vernachlässigung des Massenunterschiedes — den gleichen Impuls. Für unsere Verteilung gilt dann Bei einem Aufbau aus drei Quarks ergibt sich somit Bild 3.2b.

Wie wir jedoch bereits gesehen haben, sind bisher keine einzelnen Quarks beobachtet worden. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, daß es eine Partonwechselwirkung gibt und damit Impuls zwischen diesen übertragen wird. Die -Verteilung hat in diesem Fall weiterhin ein Maximum bei sie ist jedoch verschmiert (Abbildung 3.2c).

In der Quantenelektrodynamik gibt es die Möglichkeit der Vakuumpolarisation, d.h. ein hochenergetisches Photon kann ein Teilchen–Antiteilchen–Paar erzeugen. Dies ist bei Gluonen ebenfalls möglich, wir erwarten zu den drei Quarks eine der Bremsstrahlung ähnliche Quark-See-Verteilung. Dadurch erhöht sich die Dichteverteilung bei kleinen Impulsbruchteilen (Abbildung 3.2d).

Der genaue Verlauf der Dichtefunktionen ist — wie bereits erwähnt — von der kinematischen Region abhängig und in machen Phasenraumbereichen noch nicht gemessen worden. In Abbildung 3.2e ist eine Parametrisierung der Dichtefunktionen, wie sie sich aus den Messungen ergibt, gezeigt. Wir erkennen, daß die Verteilungen ungefähr unserem Modell d entspricht, dies jedoch ein noch zu einfacher Ansatz ist.

Integriert man über alle und summiert über alle Valenz- und Seequarks, so ergibt sich beim Proton jedoch nicht 1, wie Gleichung 3.27 erwarten läßt. Es müssen zusätzlich noch die Gluonen berücksichtigt werden. Da die Gluonen in Seequarks zerfallen, ist deren Spektrum ähnlich der Seequarkverteilung (siehe auch Abbildung 3.2e). Da die Gluonen jedoch nicht elektrisch geladen sind, koppeln sie nur stark und sind durch Streuung an Elektronen nicht direkt zu messen.

3.1.5 Die laufende Kopplungskonstante

In der Quantenelektrodynamik (QED) hat sich die Störungstheorie sinnvoll zur Berechnung der Wirkungsquerschnitte erwiesen.

Mit ihrer Hilfe können wir diese in Terme in unterschiedlicher Ordnung in der Kopplungskonstanten zerlegen :

| (3.30) |

Die Grundvoraussetzung ist jedoch, daß die Kopplungskonstante wesentlich kleiner als eins ist und wir somit die Terme in höherer Ordnung vernachlässigen können.

Die verschiedenen Terme können dann mit Hilfe sogenannter Feynman-Graphen veranschaulicht und mit den zugehörigen Regeln berechnet werden. Näheres hierzu findet sich in der angegebenen Literatur ([HM84], [IZ85]).

Bei den heute möglichen genauen Messungen in der QED stellen wir fest, daß die Kopplungskonstante nicht konstant ist, sondern bei hohen Energien und damit nach 2.1 bei kleineren Abständen größer wird. So steigt der Wert von bei Niedrigenergieexperimenten auf bei LEP, d.h. Energien in der Größe der Z-Boson-Masse Dies kann durch Vakuumpolarisation erklärt werden. Um die auftretenden Divergenzen zu umgehen wird anstelle der Ladung die Ladung

|

|

(3.31) |

verwendet. Dieser Vorgang wird Renormalisierung genannt.

Der Wert der Kopplungskonstante ändert sich von auf [HM84]

| (3.32) |

Wenden wir nun das gleiche Prinzip auf die Quantenchromodynamik (QCD) an. Schreiben wir den Wirkungsquerschnitt in Potenzen der starken Kopplungskonstante so wird aus Gleichung 3.30

| (3.33) |

Auch hier gibt es die Vakuumpolarisation, hinzu kommt jedoch noch die Kopplung von Austauschteilchen aneinander, die in der QED wegen der Ladungsneutralität der Photonen nicht auftritt. Somit renormalisieren wir die starke Kopplungskonstante durch

|

|

(3.34) |

T steht hier für transversale Polarisation, C für Coulomb Quarks, d.i. longitudinale bzw. skalare Polarisation ([HM84]).

In Formeln ausgedrückt mit der Anzahl Quarkarten gilt dann

| (3.35) | |||||

| (3.36) |

wobei in der letzten Gleichung der freie QCD-Parameter

| (3.37) |

eingesetzt wurde.

Wir erkennen hier, daß für die sechs uns bekannten Quarks der logarithmische Term im Gegensatz zur QED ein positives Vorzeichen hat. Dies bewirkt, daß die starke Kopplungskonstante bei kleineren Energien immer größer wird und wir somit nur farblose Teilchen sehen. Dieser Umstand wird color confinement genannt.

3.1.6 Prozesse in führender und nächst-zu-führender Ordnung

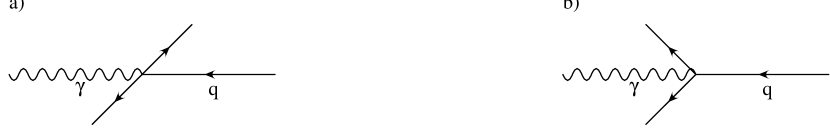

Im folgenden werden wir uns die Feynman-Graphen für einige der harten Streuprozesse ansehen.

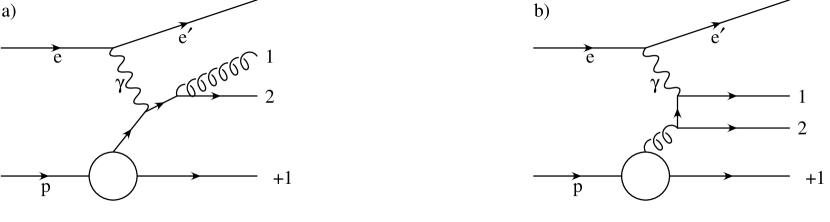

Der einfachste Graph ist in Abbildung 3.3 gezeigt. Die Streuung enthält keine starke Wechselwirkung, somit gehört sie in die Klasse der Prozesse. Da Gluonen elektrisch neutral sind, kann dieser Prozeß nur mit Quarks und Antiquarks als Partonen auftreten. Wir erhalten hier ein Parton zusätzlich zum Protonrest, deshalb wird dieser Prozeß als 1+1 Ereignis bezeichnet.

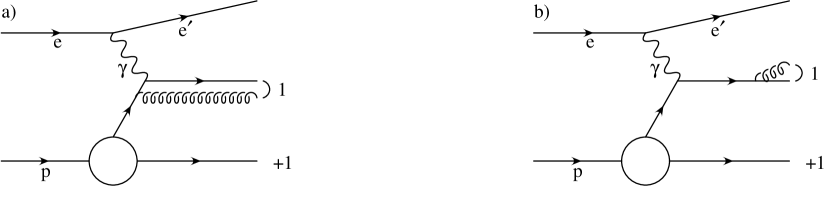

Fügen wir in diesen Graphen eine starke Wechselwirkung ein, so existiert die Möglichkeit ein Gluon vom Quark abzustrahlen. Dies kann vor der Wechselwirkung mit dem Photon geschehen, dann wird der Prozeß initial state radiation (3.4a) genannt. Erfolgt die Abstrahlung nach dem Stoß, so haben wir eine final state radiation (3.4b).

Ist das abgestrahlte Gluon weich, d.h. das Gluon hat eine geringe Energie, oder Quark und Gluon sind kollinear, d.h. die Impulsrichtung ist gleich, dann werden wir diesen Prozeß als 1+1 Ereignis klassifizieren. Da jedoch der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozeß ist, ist dies ein Beitrag zur nächst-zur-führenden Ordnung (NLO, Next-to-Leading Order).

Einen weiteren Anteil erhalten wir durch virtuelle Korrekturen, d.h. Prozesse, die ein internes virtuelles Teilchen austauschen (Abbildung 3.5). Der Wirkungsquerschnitt dieser Prozesse selber ist zwar jedoch läßt sich der Endzustand nicht vom Prozeß in führender Ordnung unterscheiden. Durch die deshalb notwendige Addition der Matrixelemente entsteht bei der Berechnung des Wirkungsquerschnittes ein Interferenzterm in

| (3.38) |

Anzumerken ist hier noch, daß beim Prozeß 3.5a beim Stoß zwischen Parton und Photon nicht der komplette Partonimpulsbruchteil zur Verfügung steht, da das virtuelle Gluon ein Teil des Partonimpulses erhält.

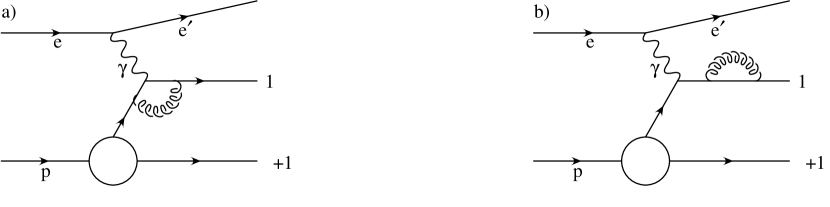

Gehen wir nun zur nächsten Prozeßklasse über. Wird entgegen unserer bisherigen Annahme ein hartes Gluon beim NLO 1+1 Ereignis (Abbildung 3.4) abgestrahlt, so erhalten wir zwei harte Partonen zum Protonrest. Dieser Prozeß wird in Analogie zur Compton Streuung in der Quantenelektrodynamik QCD-Compton Prozeß genannt (Abbildung 3.6a). Der Graph trägt somit zur führenden Ordnung der 2+1 Ereignisse bei und ist Die Entscheidung, wann ein Prozeß zur 2+1 oder zur 1+1 Ereignisklasse gehört, muß durch einen Abschneideparameter getroffen werden. Diese Unterscheidung ist auch deshalb wichtig, da der Wirkungsquerschnitt für die Abstrahlung kollinearer bzw. weicher Partonen divergiert. Eine genauere Betrachung wird bei der Behandlung des analogen Problems in Monte-Carlo-Generatoren in Kapitel 3.2 durchgeführt.

Bei der sogenannten Boson-Gluon-Fusion (Abbildung 3.6b) wird ein Gluon vom Proton abgestrahlt. Das Gluon zerfällt dann in ein Quark–Antiquark–Paar. Die Streuung des Photons kann entweder am Quark oder am Antiquark erfolgen. Auch dieser Prozeß gehört zur Klasse der LO 2+1 Ereignisse.

Die NLO 2+1 Prozesse entstehen analog den 1+1 Ereignissen durch Abstrahlung weicher Gluonen oder durch Interferenzterme bei den virtuellen Korrekturen (Abbildung 3.7). Dies sind Beiträge zur Störungsrechnung in

3.2 Monte-Carlo-Simulationen

Um sich ein Bild von den zu erwartenden Detektordaten zu machen, ist es notwendig Monte-Carlo-Simulationen einzusetzen.

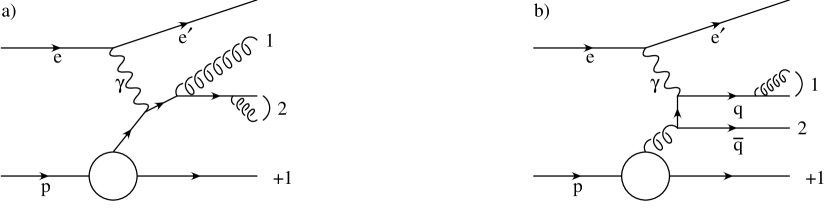

Die Simulation von Ereignissen geschieht hierbei in mehreren Schritten. Einen allgemeinen Überblick über die unterschiedlichen Stufen eines Monte-Carlo-Generators gibt Abbildung 3.8. Begonnen wird mit dem harten Streuprozeß, dessen Art und Kinematik den theoretischen Modellen entnommen wird. Nachdem zusätzliche Abstrahlungen von Partonen berücksichtigt worden sind, wird die Hadronisierung durchgeführt, d.h. die farbigen Quarks werden zu farblosen Hadronen zusammengefaßt. Der Zerfall kurzlebiger Teilchen muß dann ebenso beachtet werden wie Detektoreffekte, die durch unsensitve Detektorregionen oder die unterschiedlichen Detektoreffizienzen entstehen.

Im folgenden werden die Schritte kurz erläutert. Genaueres ist der Literatur über Monte-Carlo-Generatoren bzw. den Programmanleitungen zu entnehmen ([Sey95], [Ham93], [Ing92], [MKSW93], [Lö94], [CSS93]).

3.2.1 Beschreibung auf Parton-Niveau

Wir haben bereits im vorigen Abschnitt die einzelnen, für uns interessanten Prozesse betrachtet. Anhand dieser Wirkungsquerschnitte wird dann bei den Simulationen ein Ereignis gewürfelt.

Leider gibt es keinen Ereignisgenerator, der Ereignisse auf der Basis von NLO Berechnungen erzeugen kann. Alle vorhandenen Programme benutzen Matrixelemente in führender Ordnung (LO) für die Erzeugung von 2+1 Ereignissen.

Um dennoch die Korrekturen berücksichtigen zu können, die durch Gluonabstrahlung in höheren Ordnungen entstehen, werden als Ausweg QCD-inspirierte Partonschauer (PS, parton shower) verwendet. Diese Partonschauer müssen von den Abstrahlungen in höheren Ordnungen der QCD unterschieden werden, da die Schauer unabhängig vom harten Subprozeß angewandt werden. Es treten somit keine Interferenzen oder virtuelle Korrekturen auf. Partonschauer haben sich zusammen mit der im nächsten Abschnitt erläuterten Hadronisierung als nützliches Hilfsmittel bei der Beschreibung der Daten erwiesen.

Wir müssen hierbei zwischen zwei Fällen unterscheiden : Zum einen kann die Gluonabstrahlung vor der Streuung erfolgen (initial state parton shower), zum anderen danach (final state parton shower).

Bei den final state Partonschauern treten zwei Divergenzen auf, d.h. an diesen Stellen im Phasenraum wird die Abstrahlwahrscheinlichkeit eins bzw. der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozeß unendlich. Eine Divergenz erhalten wir bei Kollinearität, d.h. wenn der Impuls des abgestrahlten Gluons in die gleiche Richtung zeigt wie der des abstrahlenden Partons. Dieses Problem können wir durch einen Abschneideparameter beseitigen, der z.B. eine minimale invariante Masse des Gluon Parton Paares verlangt. Der andere Fall tritt bei weicher Abstrahlung auf, d.i. wenn das Gluon eine sehr geringe Energie erhält. Auch dieses Problem läßt sich software-technisch umgehen, wobei es jedoch mehrere Vorgehensweisen gibt, deren Erklärung hier zu weit führen würde.

Bei initial state Partonschauer ist die Situation noch wesentlich komplizierter. Das größte zusätzliche Hindernis ist die Veränderung der Energie des Partons durch die Abstrahlung und damit der Kinematik des harten Prozesses. Dies können wir durch Rückwärtsentwicklung umgehen, d.h. es wird nicht die Energie des Partons nach Abstrahlung verringert, sondern die vor der Abstrahlung vergrößert.

Es ergeben sich weitere Probleme, wenn wir mehrfache Gluonabstrahlung berücksichtigen. Die verschiedenen Modelle haben unterschiedliche Algorithmen, die z.B. die Reihenfolge, in der die Gluonen entstehen, und den Abschneidepunkt, wann dieses Verfahren abzubrechen ist, betreffen.

Das Ariadne Monte-Carlo-Programm benutzt mit dem Colour Dipole Model ein völlig anderes Schema, das Partonschauer komplett umgeht. Die einzelnen Farb–Antifarb–Paare werden als Dipole verstanden, die analog der Elektrodynamik durch Polarisation neue Dipole hervorrufen.

3.2.2 Die Hadronisierung

Bei der Hadronisierung werden aus den farbigen Partonen farblose Hadronen gebildet. Es ist bisher noch nicht gelungen diesen Vorgang theoretisch zu beschreiben, da hier der pertubative Bereich verlassen wird und die Störungsrechnung somit nicht mehr funktioniert.

Die beiden meistbenutzten Modelle sind die Cluster Fragmentation und die String Fragmentation.

Beim Cluster Modell werden jeweils zwei im Phasenraum benachbarte Partonen entsprechend ihren Farbladungen zu einem sogenannten Cluster kombiniert, der dann entsprechend seiner Energie, Ladung und der vorhandenen Quarkarten in Hadronen zerfällt.

Das String Modell hingegen benutzt ein sehr anschauliches Analogon. Es zieht zwischen der Farbladung und der zugehörigen Antifarbladung eine “Saite“, die analog den Feldlinien in der Elektrodynamik Energie enthält. Aufgrund des color confinements ist die Energie hier jedoch proportional zur Länge der Feldlinien. Wird die Saite zu lang und damit die Spannung zu groß, so reißt diese und es entsteht ein neues Quark Antiquark Paar. Die Saiten, die am Ende des Verfahrens vorhanden sind, bilden dann die Hadronen.

Die Probleme in beiden Modellen liegen in der Erzeugung von Baryonen, da diese nicht aus Quark Antiquark Paaren, sondern aus jeweils drei Quarks bestehen. Leider versagen die Modelle hier und nur durch einige Tricks und eine große Anzahl freier Parameter ist es im String Modell gelungen, eine Beschreibung der existierenden Daten zu erreichen.

Im abschließenden Schritt auf Hadronniveau müssen die Teilchenbahnen nun im Magnetfeld berechnet und der Zerfall kurzlebiger Komponenten in Betracht gezogen werden. Dies ist durch die Kenntnisse der Zerfallszeiten und der verschiedenen Kanäle jedoch verglichen mit den vorhergehenden Schritten einfach und durch die Theorie beschrieben.

3.2.3 Beschreibung auf Detektor-Niveau

Im letzten Schritt werden die Detektoreffekte simuliert. Die danach vorhandenen Daten entsprechen denen gemessener Ereignisse. Wir haben nur noch solche Werte, die z.B. der Ladungsverteilung in den Kalorimetern oder den Treffern in den Spurkammern entsprechen.

Diese Stufe ist unabhängig von den Monte-Carlo-Generatoren und wird von GEANT [GEA93] mit speziellen H1 Anpassungen durchgeführt [H1 95a].

Die Daten lassen sich nun mit den wirklichen Meßergebnissen des Detektors vergleichen. Um dies einfacher zu gestalten werden im abschließenden Rekonstruktionsschritt Teilchenidentifikationen, Energieumrechnungen, Klassifizierungen und andere Berechnungen durchgeführt [H1 95c].

Kapitel 4 Messungen mit Jet-Raten

4.1 Jets

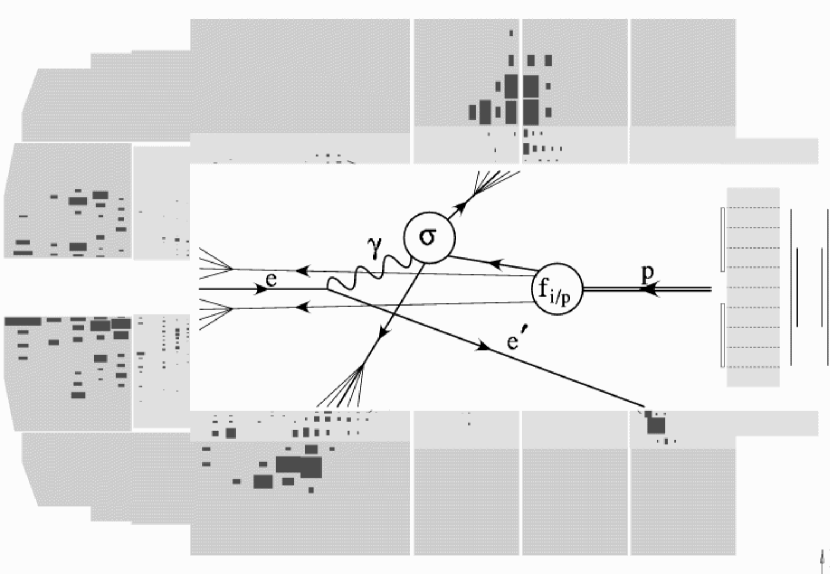

Wir werden nun Messungen durchführen und dann mit den dabei gewonnenen Detektordaten die Theorie testen. Dazu ist es notwendig eine Verbindung zwischen dem Detektorniveau und dem Partonniveau zu suchen.

Wenn wir erst den Zwischenschritt über das Hadronniveau machen, so können wir erkennen, daß aus einigen wenigen Partonen eine wesentlich größere Anzahl Hadronen entstanden ist. Ein einfaches Modell, das eine Lokale Parton Hadron Dualität (LPHD, local parton hadron duality) vorhersagt, ist dabei erstaunlich erfolgreich. Die Grundidee ist hierbei, daß die Anzahl der Hadronen in einem Phasenraumbereich proportional zur Anzahl der Partonen ist [Sey95]. Die Aussagekraft des Modells ist zwar stark begrenzt, aber es zeigt uns, daß wir mehrere Hadronen zu einem Gebilde, das wir Jet nennen, zusammenfassen müssen.

Auf Detektorniveau tritt das gleiche Phänomen auf, da die Hadronen auf ihrem Weg durch den Detektor an unterschiedlichen Stellen Energie deponieren und nicht immer sofort gestoppt werden. Aufgrund der begrenzten Raumauflösung der Detektorzellen können wir jedoch die genaue Anzahl der Ladungsdepositionen kaum erfassen. Es ist deshalb sinnvoller Bereiche mit hohem Ladungsinhalt zu sogenannten Clustern zusammenzufassen.

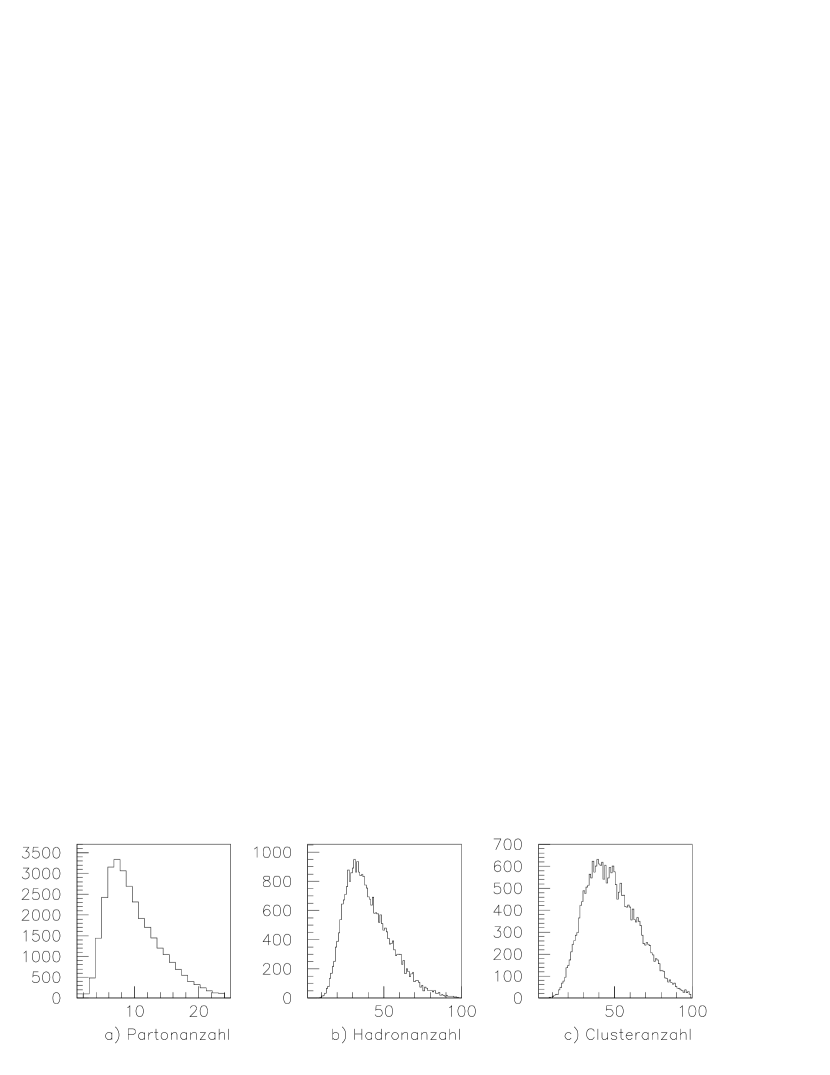

Einen Überblick über die Anzahl Partonen, Hadronen und Cluster pro Ereignis gibt Abbildung 4.2.

Wir müssen somit einen Algorithmus entwerfen, der Hadronen oder Cluster zu Jets zusammenfaßt. Sind zwei Partonen eng benachbart, so kann es vorkommen, daß beide Partonen auf Hadronniveau nur einen Jet ergeben. Deshalb ist es sinnvoll den gleichen Algorithmus auch auf die Partonen anzuwenden und diese Fehlinterpretationen im Wirkungsquerschnitt zu berücksichtigen. Dies haben wir im Kapitel 3.1.6 jedoch schon getan. Der Begriff Objekt beschreibt im folgenden somit Partonen, Hadronen bzw. Cluster in Abhängigkeit des betrachteten Niveaus.

Einige Jetalgorithmen werden nun vorgestellt. Zur Berechnung der NLO Wirkungsquerschnitte existieren nur die beiden Programme PROJET[Gra93] und DISJET[BM94]. Da in diesen nur der JADE Algorithmus eingebaut ist, sind wir gezwungen diesen zu verwenden. Für die Zukunft sind verschiedene neue Programme angekündigt bzw. befinden sich zur Zeit in der Testphase, die mehrere verschiedene Algorithmen enthalten. Daher beschränken wir uns hier nicht auf den JADE Algorithmus.

4.1.1 Cone Algorithmus

Der Cone Algorithmus ist sicher der intuitivste, da er räumlich benachbarte Partikel zu einem Jet zusammenfaßt. Die Abstandsberechnung geschieht hierbei über den Azimutalwinkel und die Pseudorapidität die mit dem Polarwinkel über

| (4.1) |

zusammenhängt. Der Algorithmus startet mit einer Anzahl Jet Kandidaten, die Partikeln mit einer transversalen Energie größer als das einstellbare Minimum entsprechen. Dann werden alle Partikel hinzugefügt, die in einem Radius

| (4.2) |

um den Kandidaten mit dem höchsten transversalen Impuls liegen. Dies wird dann der Reihe nach mit allen Kandidaten wiederholt. Am Ende werden alle Kandidaten, die eine bestimmte transversale Mindestenergie besitzen, als Jet aufgefaßt.

4.1.2 JADE und verwandte Algorithmen

Bei den Clusteralgorithmen wird nicht der räumliche Abstand als Maß verwendet, sondern die invariante Masse zweier Partikel. Meist wird die invariante Masse jedoch durch eine Skala geteilt, um unabhängig von der Energie des stattfindenden Prozesses zu werden. Bei Collidern wird die Schwerpunktenergie verwendet, bei HERA verwenden wir die invariante Masse des hadronischen Endzustandes Eine Begründung hierzu kann in [Nis94b] Kapitel 5.1 gefunden werden. Es ergibt sich dann als Schnittgröße

| (4.3) |

Der Algorithmus besteht aus drei Schritten, die bis zur Erfüllung der Abbruchbedingung wiederholt werden.

-

1.

Für alle möglichen Objektpaare wird die invariante Masse berechnet. Es wird der niedrigste Wert bestimmt.

-

2.

Ist so wird das Verfahren abgebrochen und die übrig gebliebenen Objekte entsprechen den Jets. Ansonsten wird mit der Berechnung fortgefahren.

-

3.

Die Teilchen und werden zusammengefaßt und das Summenteilchen wird an ihrer Stelle in die Liste aufgenommen. Der Algorithmus fängt nun wieder mit Schritt 1, der Berechnung der invarianten Massen, von vorne an.

Für die Rekombination zweier Teilchen gibt es keine vorgeschriebene Regel, da in der Theorie mit masselosen Objekten gerechnet wird. In der Praxis haben die Partikel jedoch eine nicht verschwindende Masse. Zusätzlich ergibt sich bei Addition der Vierervektoren eine Masse, die nicht der Summe der Massen der Ausgangsteilchen entspricht. Die unterschiedlichen Ideen haben zu verschiedenen Algorithmen geführt, die in Tabelle 4.1 aufgelistet sind.

| Schema | Berechnung von | Rekombination | Anmerkungen |

| JADE | Massen werden bei | ||

| Berechnung vernachlässigt | |||

| E | lorentz-invariant | ||

| E0 | ist nicht erhalten | ||

| P | nicht erhalten | ||

Im Gegensatz zum Cone Algorithmus wird hier keine minimale transversale Energie für die Jets verlangt. Somit sollte ein Jet, der durch den Protonrest (remnant) entsteht, gefunden werden. Dies geschieht auch auf Parton- und Hadronniveau. Auf dem Detektorniveau hingegen verläßt der größte Teil des Remnants den Detektor durch das Strahlrohr. Aus diesem Grunde werden die Cluster um ein Pseudoteilchen erweitert, dessen transversaler Impuls zu Null gesetzt wird.

| (4.4) | |||||

wobei die Summe über alle Cluster einschließlich derer des gestreuten Elektron läuft. Zusätzlich ist die Kenntnis über den gesamten hadronischen Endzustand, inklusive Protonrestes, zur Berechnung erforderlich. Weiteres zum Pseudoteilchenansatz ist in [GM91] und [Nis94b] zu finden, der JADE Algorithmus ist in [JAD86] näher beschrieben.

4.1.3 Algorithmus

Der Algorithmus benutzt die Partikel nicht im Labor- sondern im Breitsystem, in dem das an der Streuung teilnehmende Parton durch das Photon wie an einer Wand zurückgeworfen wird (siehe auch Abbildung 4.3).

Wir können uns das Verfahren zweigeteilt vorstellen. Im ersten Schritt wird der Protonrest von den übrigen sogenannten Macro Jets separiert und diese Macro Jets werden dann im abschließenden Schritt aufgetrennt.

Der erste Schritt kann dabei folgendermaßen beschrieben werden :

-

1.

Zuerst wird eine Skala definiert, die die harte Streuung umschreibt.

-

2.

Dann wird der Schnittwert für alle Objekte relativ zum einlaufenden Proton

und für alle Objektpaare

bestimmt.

-

3.

Es wird das Minimum aller berechnet und in Abhängigkeit des Ergebnisses einer der folgenden Schritte eingeleitet :

-

•

Sind alle Schnittwerte größer 1, so wird das Verfahren abgebrochen und mit dem zweiten Teil des Algorithmus begonnen.

-

•

Ist ein kleiner als alle anderen Schnittwerte, so wird das Objekt in den Beamjet aufgenommen, d.h. für die weitere Berechnung verworfen.

-

•

Ist ein kleiner als alle anderen Schnittwerte, so werden die beiden Objekte und zu einem neuen Partikel zusammengefaßt.

-

•

-

4.

Die Schritte 2 und 3 werden solange wiederholt, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist. Die übrigbleibenden Partikel werden als Macro Jets bezeichnet.

Im zweiten Teil des Verfahrens werden nun nur noch die nicht zum Beamjet gehörenden Objekte verwendet, d.h. die im ersten Teil entstandenen Macro Jets werden wieder in die Ursprungscluster zerlegt.

-

1.

Wir definieren nun einen Schnittwert

-

2.

Für alle Okjektpaare wird nun analog zum ersten Teil berechnet.

-

3.

Ist das Minimum aller kleiner als unser Auflösungsparameter so wird das Verfahren fortgesetzt, ansonsten ist der Jetalgorithmus hier beendet und die verbliebenen Partikel ergeben die gesuchten Jets.

-

4.

Die beiden Objekte, die das minimale bilden, werden rekombiniert. Die verschiedenen Schemata sind analog denen des JADE Algorithmus definiert. Danach wird das Verfahren ab Schritt 2 wiederholt.

4.2 Die Messung der starken Kopplungskonstante

Wenden wir uns nun der Messung eines der entscheidenden QCD-Parameter zu. Die Kopplung der starken Wechselwirkung wird durch die laufende Kopplungskonstante beschrieben. Wie wir schon in Kapitel 3.1.5 gesehen haben, können wir den Wirkungsquerschnitt durch die Störungsrechnung in Potenzen der Kopplungskonstante beschreiben.

Tun wir dies nun bis zur nächst-zur-führenden Ordnung in Abhängigkeit der Jetanzahlen, so erhalten wir :

| (4.5) | |||||

| (4.6) |

Hierbei lassen sich die aus den Wirkungsquerschnitten berechnen. Sie beschreiben Ereignisse mit Jets, d.h. harten Jets und dem Protonrest, und sind Beiträge in Ordnung

Da wir die Wirkungsquerschnitte nicht direkt messen, sondern nur die Anzahl an Jetereignissen bestimmen können, ist es sinnvoll mit der Jetrate zu rechnen. Außerdem erreichen wir dann Unabhängigkeit von Fehlern in der Luminositäts- und Effizienzenbestimmung.

Die 2+1 Jetrate ist definiert durch :

| (4.7) | |||||

| (4.8) |

und trägt der Möglichkeit Rechnung, daß manche 2+1 Ereignisse zwar zum totalen Wirkungsquerschnitt gerechnet werden, aufgrund von Phasenraumschnitten, z.B. im Jetwinkel, jedoch nicht zur 2+1 Jetanzahl.

Wir können diese Gleichung nun nach auflösen und erhalten dann

| (4.9) |

Damit können wir durch Messung der Jetrate und Berechnung der Koeffizienten bei verschiedenen die Stärke der starken Kopplung und deren Laufen mit bestimmen.

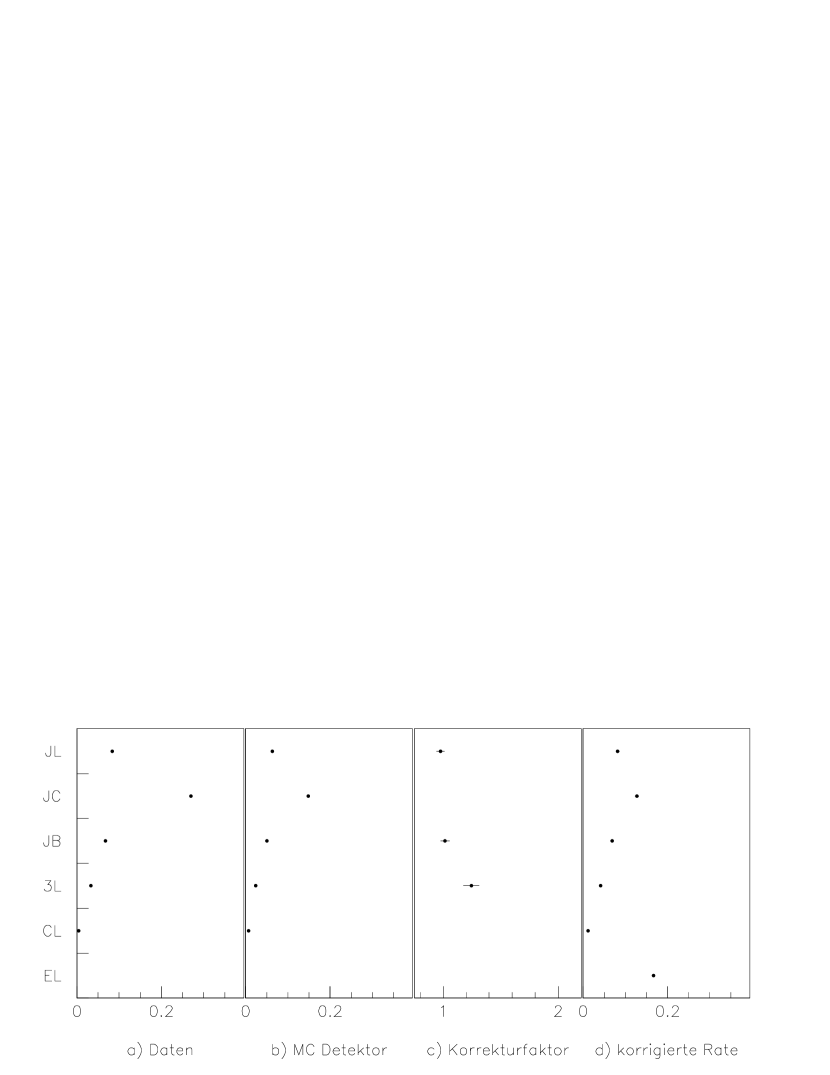

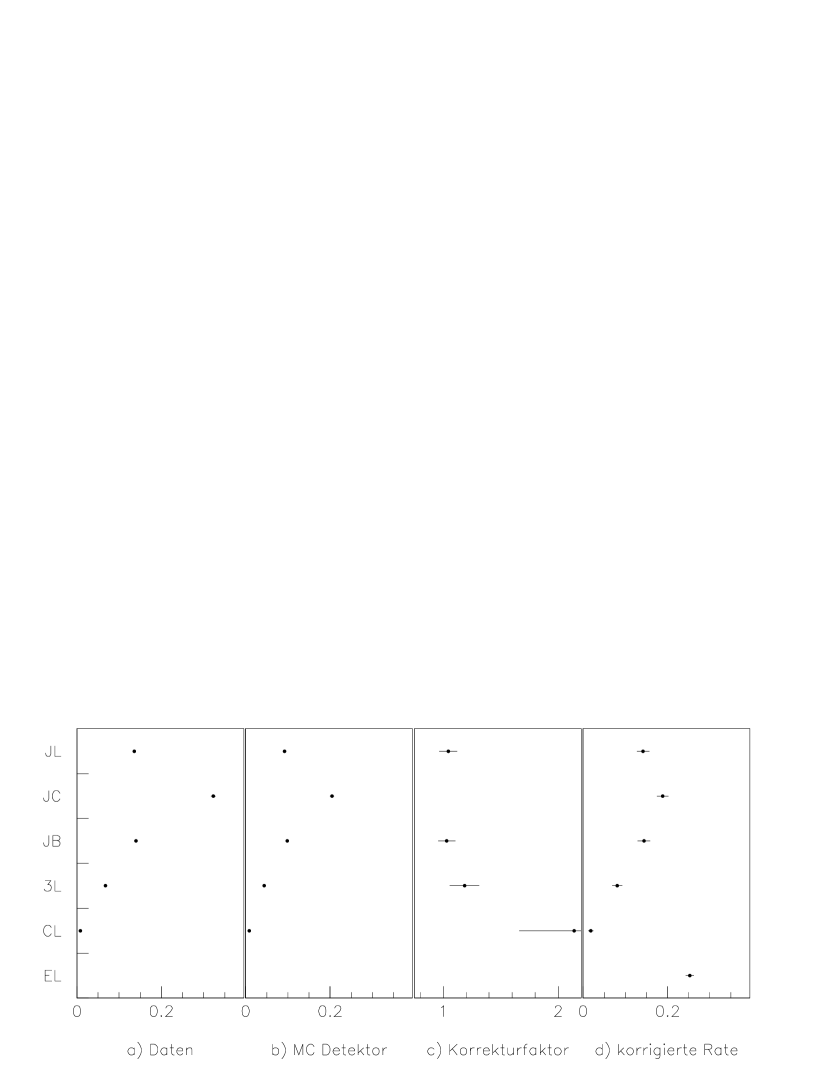

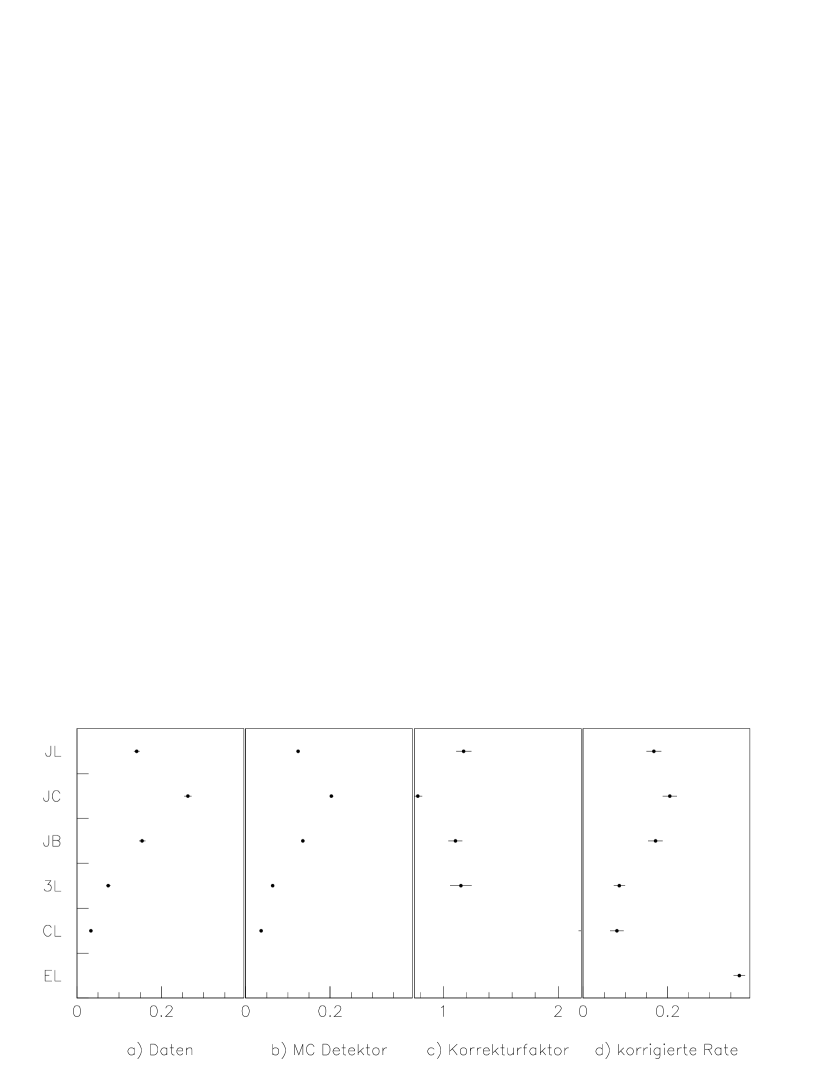

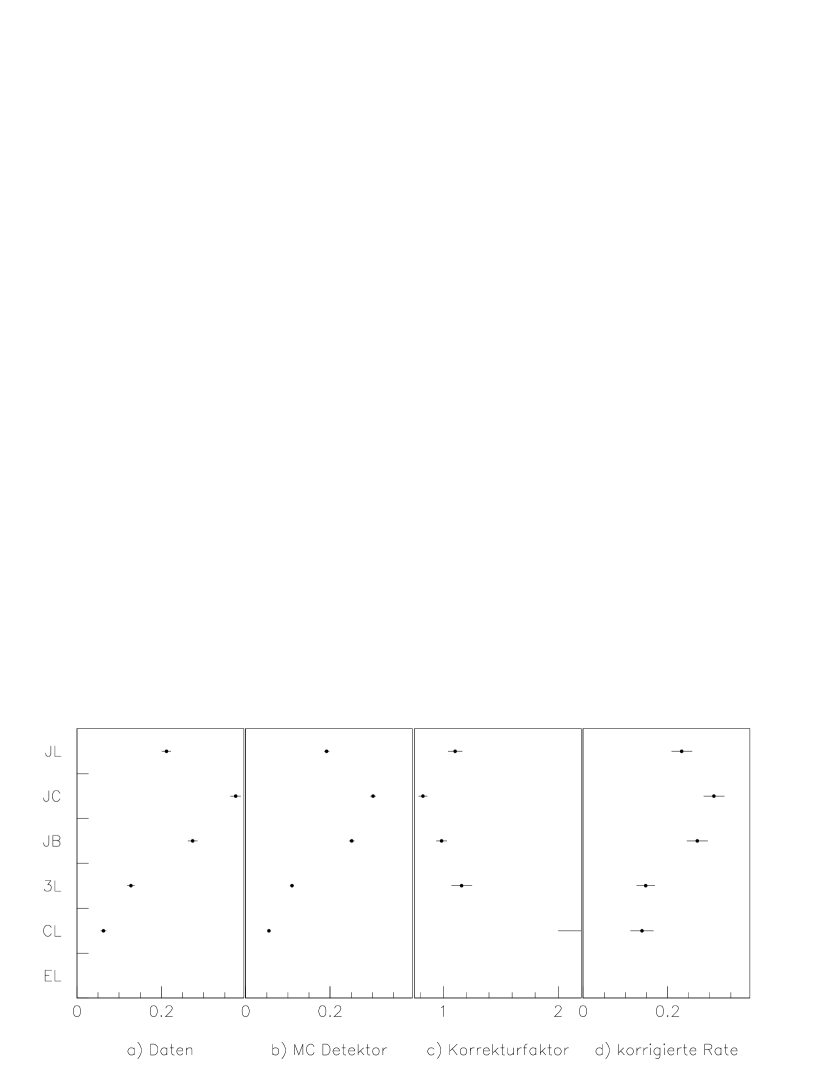

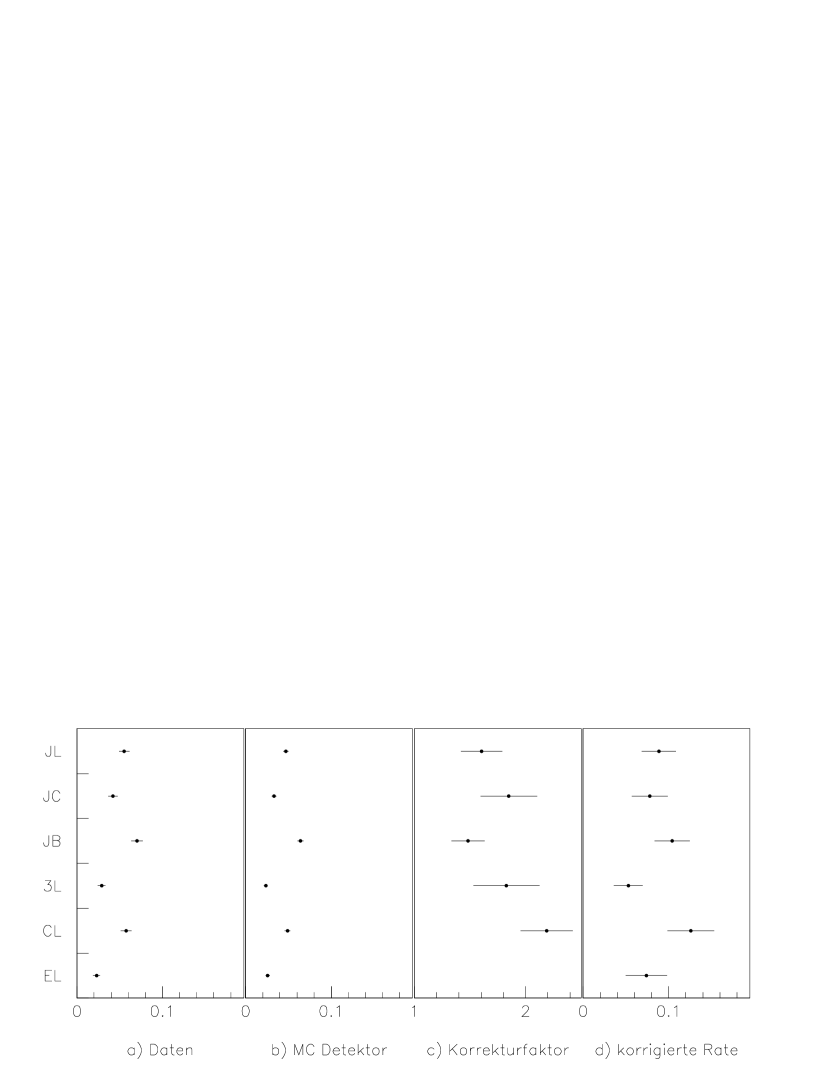

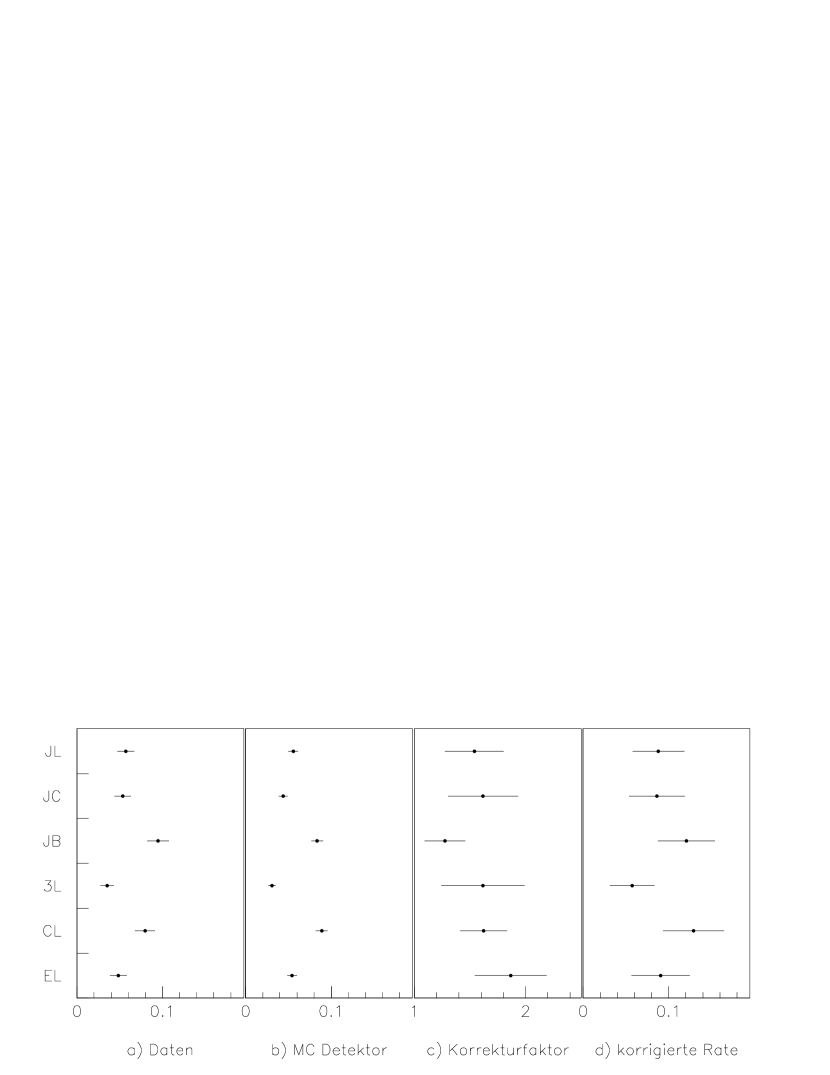

Einsichtig ist, daß wir die Faktoren nur von der Theorie, d.h. auf Partonniveau, berechnen können. Daher müssen wir dafür sorgen, daß unsere auf Detektorniveau gemessene Jetrate der auf Partonniveau entspricht. Ansonsten müssen wir einen Korrekturfaktor

| (4.10) |

einführen.

4.3 Die Messung der Gluondichtefunktion

Nahezu analog gestaltet sich die Berechnung der Gluondichtefunktion

Hier beruht die Messung auf der Aufteilung des Wirkungsquerschnittes in einen quark-induzierten und einen gluon-induzierten Teil.

| (4.11) |

Um die Messung direkt auszuführen ist es notwendig, QCD–Compton Ereignisse (Abbildung 3.6a) von Boson-Gluon-Fusion Ereignissen (Abbildung 3.6b) zu trennen, da wir so die Integrale über die beiden Terme einzeln messen können. Um dann die Dichtefunktion zu bestimmen, müssen wir die einzelnen Wirkungsquerschnitte berechnen und eine Parametrisierung der Quarkdichtefunktionen einsetzen. Die Dichtefunktionen der Quarks sind wesentlich genauer bekannt als die der Gluonen.

Auch hier kann man durch Teilen der Gleichung 4.11 durch die Effizienzen und die Luminosität zu unseren Meßgrößen, den Jetanzahlen gelangen. Für dieses Verfahren ist also eine verläßliche Jeterkennung und die richtige Behandlung der Partonjet–Detektorjet–Korrelation wichtig.

Bei einer NLO Berechnung können wir die oben beschriebene Aufteilung nicht mehr vornehmen. Dies ist an Abbildung 3.7b zu erkennen. Wir können den Prozeß als Boson–Gluon–Prozeß rechnen, wenn wir, wie in dem Feynman–Graphen angedeutet, das Gluon zum Quark fassen, oder wir können das Ereignis zu den QCD–Compton Ereignissen zählen, wenn das aus dem Paarbildungsprozeß entstandene Antiquark kollinear zum Protonrest ist und wir es somit zum Remnant packen.

Die einzige Möglichkeit ist also, das komplette Integral zu fitten. Um den Fit durchzuführen, müssen wir jedoch die Wirkungsquerschnitte für jeden Fitschritt neu berechnen. Dies ist mit der heutigen Rechnertechnologie nicht möglich.

Ein Ausweg bietet die Methode der Mellin Transformation. Gehen wir durch eine solche Transformation in den Momentenraum über, so läßt sich dort das Moment des Wirkungsquerschnittes als Produkt der Momente der Partondichtefunktionen und der Momente der Einzelwirkungsquerschnitte für den aktuellen kinematischen Bereich berechnen. Führen wir nun den Fit nur in bestimmten vorgegebenen Phasenraumintervallen durch, so müssen die Momente der Einzelwirkungsquerschnitte an den Stützstellen nur einmal berechnet werden. Da dies der zeitaufwendige Teil ist, die Transformation der Dichtefunktionen und die Rücktransformation der Momente aber schnell erfolgen kann, haben wir hiermit eine Möglichkeit gefunden den Fit in nächst-zu-führender Ordnung durchzuführen [GHVB95].

Kapitel 5 Ergebnisse der Untersuchungen

5.1 Datensätze

Wir wollen nun die Korrelation zwischen den Jets auf Parton- und denen auf Detektorniveau genauer untersuchen. Dazu benötigen wir die schon angesprochenen Monte-Carlo-Simulationen. In dieser Arbeit verwenden wir Datensätze, die mit den Programmen Lepto 6.1 [Ing92], Herwig 5.8 [MKSW93] und Ariadne 4.3 [Lö94] erzeugt wurden. Meist wird eine Unterteilung in einen niedrigen und einen hohen Bereich vorgenommen, da das Elektron dann ins rückwärtige Kalorimeter bzw. ins Flüssig–Argon–Kalorimeter gestreut wird. Die einzelnen Datensätze sind in Tabelle 5.1 aufgeführt.

| Generator | Anzahl Ereignisse | Simulationsversion | Kürzel |

| Datei | Format | Rekonstruktionsversion | Bereich |

| Lepto 6.1 | 29998 | 3.06/06 | MEPSHQ |

| MEPS3621 | DST111DST bedeutet Data Summary Tape | 6.00/20 | |

| Lepto 6.1 | 99031 | 3.06/06 | MEPSLQ |

| MEPS3620 | DST | 6.00/20 | |

| Ariadne | 22715 | 3.05/04 | ARHQ |

| MEAR3652 | V2222Version 2 der Files, H1 Standardformat | 5.02/18 | |

| Ariadne | 87248 | 3.05/03 | ARLQ |

| MEAR3641 | DST | 6.00/12 | |

| Herwig 5.8 | 34998 | 3.06/27 | HEHQ |

| MEPS3604 | DST | 6.01/08 | |

| Herwig 5.8 | 63039 | 3.06/14 | HELQ |

| MEPS3602 | DST | 6.01/05 | |

| Generator | Anzahl Ereignisse | Format | Kürzel |

| Daten | 21651 | DST6 | DAHQ |

| Daten | 162892 | DST6 | DALQ |

Zum Vergleich mit den Daten wurden die vorselektierten333Die Vorselektion wurde von der H1-ELAN Gruppe vorgenommen, eine genauere Selektion auf DIS Ereignisse von der Jet-Gruppe. Meßwerte aus der Datennahme des Jahres 1994 verwendet. Um eine Verfälschung der Daten gegenüber den zur Verfügung stehenden Monte-Carlos zu verhindern, wurden nur Positron Runs mit nominellem Vertex verwendet. Es gibt sich somit eine zur Verfügung stehende integrierte Luminosität von Die Daten sind ebenfalls in die beiden Bereiche aufgeteilt. Genaueres ist der Tabelle 5.1 zu entnehmen.

5.2 Standardschnitte

Die in diesem Kapitel erläuterten Schnitte werden benötigt, um zum einen möglichst viele Nicht–DIS Ereignisse zu verwerfen und zum anderen spezielle Eigenarten der Hard- und Software zu berücksichtigen.

5.2.1 Kinematische Variablen

Wie in Kapitel 3.1.2 erläutert, benötigen wir für die Berechnung der Reaktionskinematik Kenntnis über nur zwei unabhängige Variablen. Wir wollen nun die verschiedenen Berechnungsmethoden genauer betrachten.

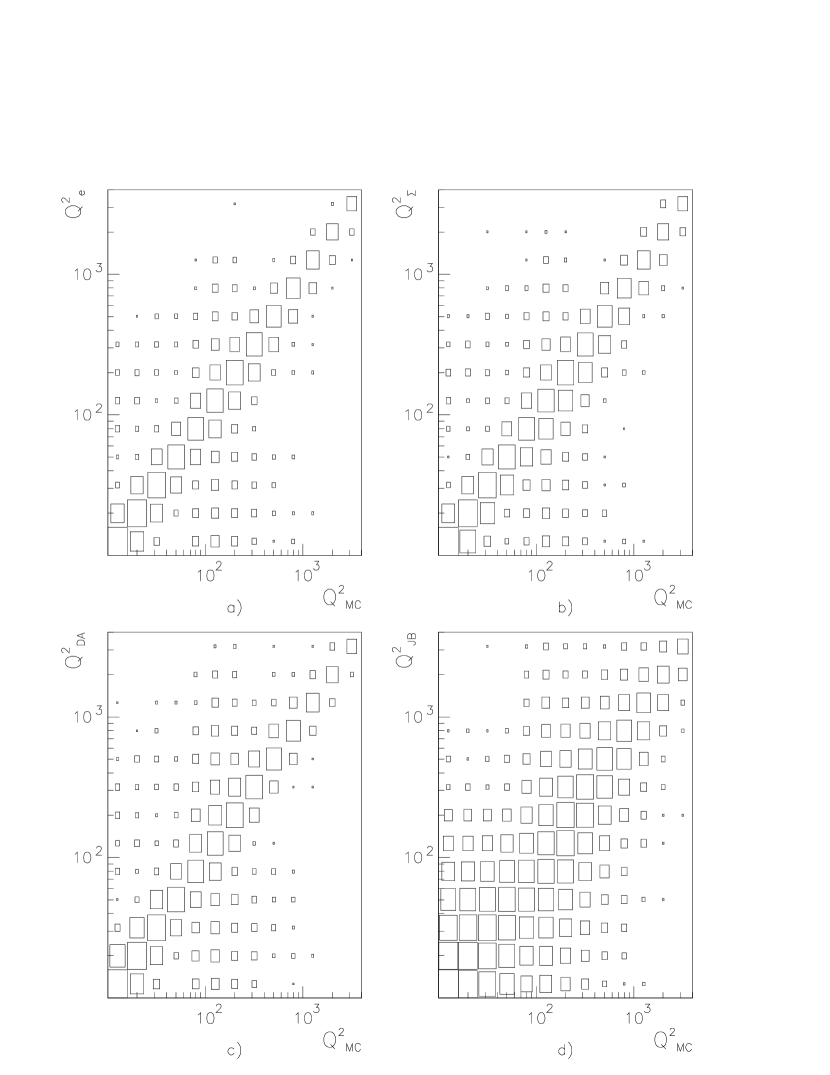

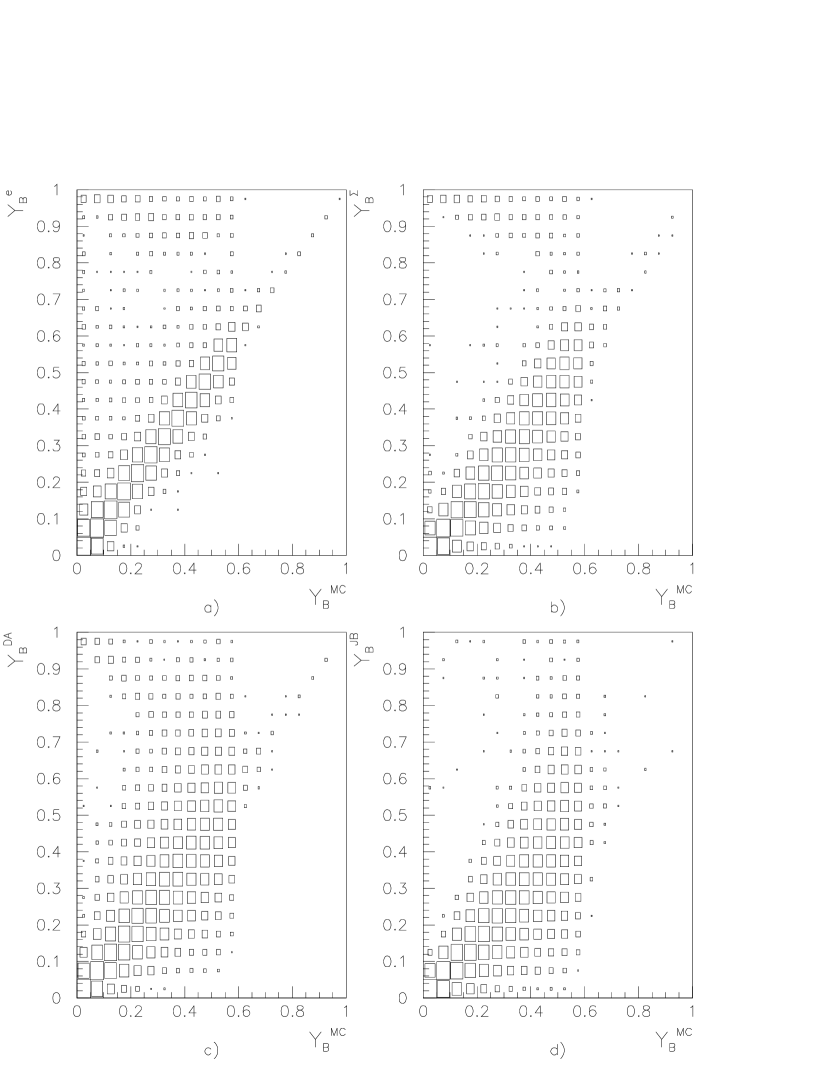

In Abbildung 5.1 ist die Qualität der Bestimmung für vier Methoden gezeigt. Auf der Abszisse ist das vom Generator zur Erzeugung des Ereignisses benutzte negative Quadrat des Viererimpulsübertrages aufgetragen, auf der Ordinate jeweils der auf Detektorniveau rekonstruierte Wert. Verwendet wurden die Elektron- die Doppelwinkel- die Sigma- [BB94] und die Jacquet-Blondel-Methode Gezeigt sind die Daten der Lepto-Monte-Carlos (MEPSHQ, MEPSLQ). Die Größe der Boxen in diesen Diagrammen gibt jeweils die Anzahl der Ereignisse in diesem Bereich an. Der Maßstab ist hierbei logarithmisch, so daß auch einzelne Einträge noch eine kleine Box erzeugen. Insgesamt erkennen wir, daß die Rekonstruktion mit allen Methoden gut funktioniert. Die Jacquet-Blondel Methode ist von der Auswertung des hadronischen Endzustandes besonders abhängig. Dadurch haben Detektorverluste und die hadronische Energiekalibration einen großen Einfluß. Deshalb sind hier auch die größten Abweichungen erkennbar. Die Sigma Methode ist der Jacquet-Blondel Methode sehr ähnlich, durch Verwendung der Größe des totalen Ereignisses im Gegensatz zur zweifachen Strahlelektronenergie ist die Abhängigkeit von der Bestimmung des hadronischen Endzustandes geringer. Außerdem berücksichtigt sie damit Photonabstrahlungen am einlaufenden Elektronast. Diese Abstrahlungen sind in unseren Datensätzen nicht vorhanden und die Sigma Methode kann ihren Vorteil nicht voll ausspielen. Die Elektronmethode, die vollkommen unabhängig vom hadronischen Endzustand ist, ist über den gesamten kinematischen Bereich gesehen die geeigneteste.

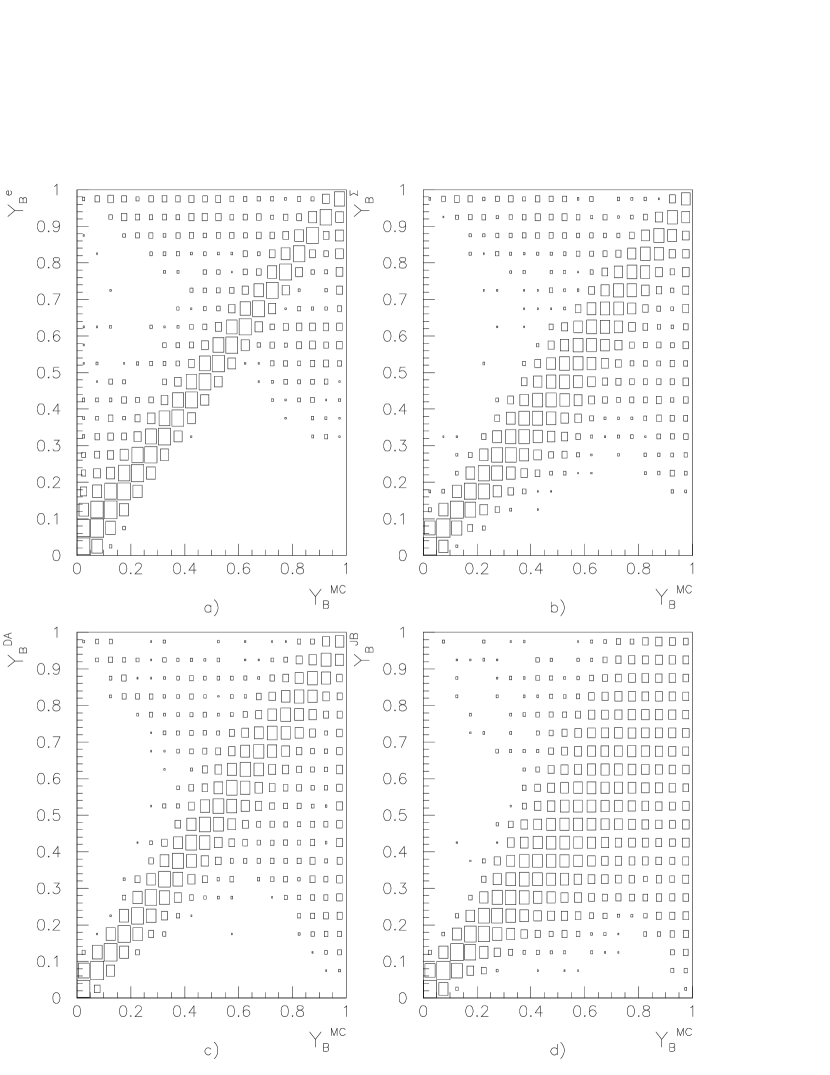

Die Bestimmung der zweiten, von unabhängigen Variable kann ebenfalls über die obengenannten Methoden erfolgen. Die entsprechenden Verteilungen sind für die hohen in Abbildung 5.2, für die niedrigen in Abbildung 5.3 gezeigt.

Bei hohen zeigt die Verteilung ebenfalls eine gute Übereinstimmung bei allen Methoden. Bei größer werden jedoch auch die Abweichungen größer. In diesem Bereich ist der Untergrund durch Photoproduktionsereignisse groß, da das gestreute Elektron den Detektor unbeobachtet durch das Strahlrohr verläßt und niederenergetische Hadronen ein Elektron mit hohem vertäuschen können. Deshalb betrachten wir im weiteren nur Ereignisse mit Vergleichen wir die unterschiedlichen Methoden, so ist auch hier die Elektronmethode die genaueste. Nur in Bereich erhalten wir mit der Doppelwinkelmethode die höchste Genauigkeit.

Für kleiner fällt auf, daß kaum Einträge mit vorhanden sind. Dies ist durch den Zusammenhang zwischen , der Energie des gestreuten Elektrons und dessen Winkel durch die Gleichung 3.8 erklärbar. Der Rand des BEMC bei und die minimale Clusterenergie des Elektronkandidaten von ergeben dann eine Abschätzung für den Grenzwert.

| (5.1) | |||||

Die geringe Ereignisanzahl mit entsteht ausnahmslos durch Ereignisse mit generiertem die durch das Fehlen eines oberen Schnittes im MEPSLQ Monte-Carlo entstehen. Diese Elektronen fallen deshalb nicht in den Bereich des BEMC und die oben angegebene Schranke gilt nicht. Eine Aufteilung und Untersuchung der gestreuten Elektronen in Abhängigkeit der Detektorkomponente wird in Kapitel 5.2.3 vorgenommen. Ansonsten erkennen wir auch hier ein Verhalten analog dem bei hohen Werten.

Zusammenfassend können wir also aus der Rekonstruktion der kinematischen Größen schließen :

-

•

Die Berechnung von erfolgt im gesamten Phasenraum am besten durch die Elektronmethode.

-

•

Die Berechnung von erfolgt für mit der Elektronmethode, ansonsten mit der Doppelwinkelmethode.

-

•

Ein Schnitt auf ist aufgrund von Problemen bei der Rekonstruktion und aufgrund des Photoproduktionsuntergrundes sinnvoll.

5.2.2 Kinematische Schnitte

Ein weiterer Schnitt ergibt sich aus den Strahlungskorrekturen. Diese sind bei kleinem bzw. bei kleinem besonders groß.

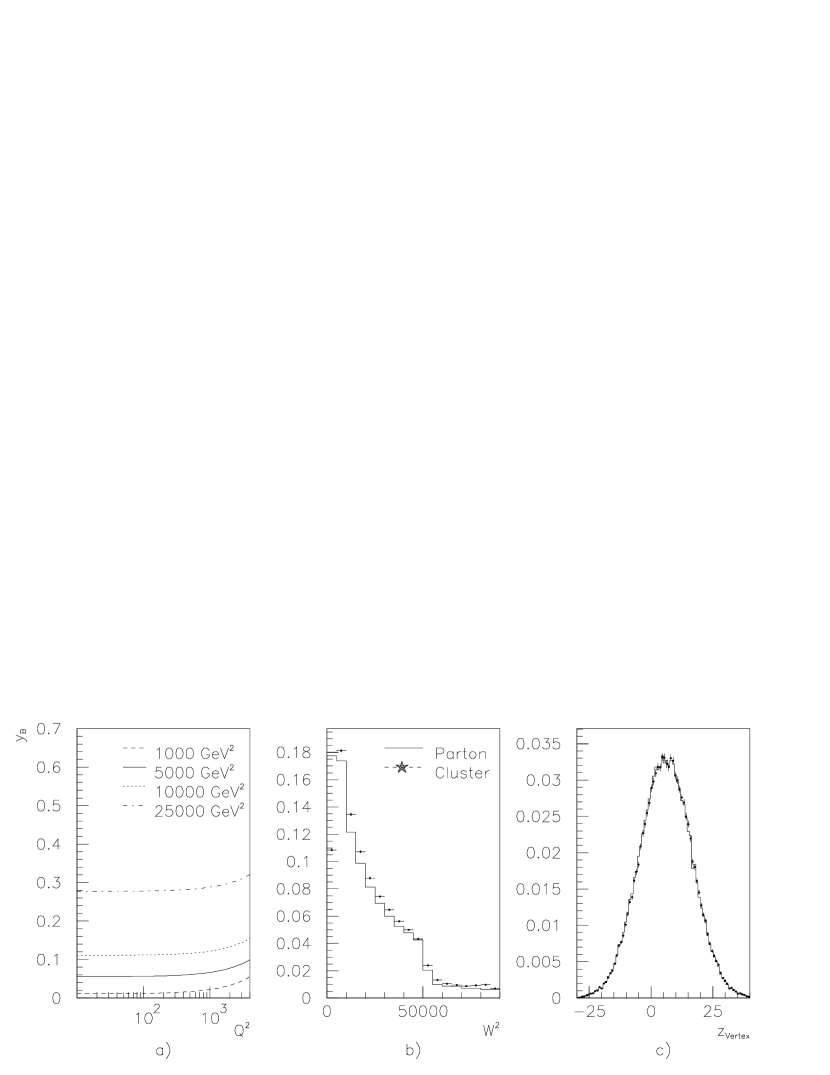

Nach Gleichung 3.10 gilt Dies ist in Abbildung 5.4a verdeutlicht. Wir erkennen, daß ein Schnitt von ungefähr einem Schnitt entspricht. Dies gilt nahezu unabhängig von Die Verteilung für alle MEPS Ereignisse ist in Abbildung 5.4b gezeigt.

Wie wir in Kapitel 4.2 gesehen haben, sind unsere Jetraten unabhängig von den Effizienzen und der Luminosität. Dies gilt natürlich nur dann, wenn wir keinen Effizienzunterschied in den einzelnen Ereignissen berücksichtigen müssen. Es ist sinnvoll den Bereich des primären Vertex einzuschränken, da so bei jedem Ereignis die Detektorkomponenten unter den gleichen Winkeln erscheinen und wir damit für alle Ereignisse gleiche Bedingungen erhalten. Die einlaufenden Teilchenstrahlen sind in der -Ebene stark gebündelt. Daher ist nur ein Schnitt in Strahlrichtung sinnvoll. Die Verteilung für die beiden Lepto-Monte-Carlo sind in Abbildung 5.4c gezeigt. Der nominale Wechselwirkungspunkt liegt bei Einen Schnitt von erfüllen 2% der Ereignisse nicht.

Wir führen somit folgende kinematischen Schnitte ein :

-

•

-

•

5.2.3 Methoden zur Identifizierung des gestreuten Elektrons

Wir haben gesehen, wie wichtig es für die kinematischen Berechnungen bei Verwendung der Elektronmethode ist, das gestreute Elektron richtig im Detektor zu identifizieren.

Da das Elektron in zwei verschiedene Detektorkomponenten gestreut werden kann, benutzen wir für jede eine eigene Routine, sogenannte Elektronfinder. Im Flüssig–Argon–Kalorimeter wird die Routine QFSELH, im rückwärtigen elektromagnetischen Kalorimeter die Routine QFSELM verwendet. Beide sind in der offiziellen H1 Funktionsbibliothek H1PHAN[H1 95b] enthalten und wurden mit Ausnahme des Schnittes mit den voreingestellten Steuerkarten benutzt. Der Schnitt wurde nicht in der QFSELH Routine durchgeführt, sondern erst nach der Suche der Elektronkandidaten.

Wurden keine Elektronkandidaten gefunden, so wird das Ereignis auf Detektorniveau verworfen. Ergibt die Suche in nur einer Routine einen Kandidaten, wird dieser für die weitere Betrachtung verwendet. Finden jedoch beide Routinen einen Kandidaten, so wird der Kandidat im BEMC als gestreutes Elektron identifiziert, wenn dessen Energie größer als ist. Ansonsten wird für die nachfolgenden Schnitte der LAr Kandidat verwendet. Dadurch verwerfen wir Elektronkandidaten, die durch Hadronen im BEMC vorgetäuscht werden.

Nachdem somit ein Kandidat festgelegt ist, werden in Abhängigkeit von der registrierenden Detektorkomponente die in den folgenden Abschnitten erläuterten Bedingungen überprüft.

Auf Partonniveau werden die Schnitte anhand des Bereiches ausgewählt, d.h. für werden die BEMC Schnitte, ansonsten die LAr Schnitte durchgeführt.

Elektronkandidaten im BEMC

Für Elektronkandidaten im BEMC werden einige zusätzliche Schnitte eingeführt.

Im Bereich kleiner Viererimpulsüberträge ist eine Kontamination des Datensatzes durch Photoproduktionsereignisse zu erwarten. Diese Ereignisse verwerfen wir durch ein minimales von und eine minimale Energie des Kandidaten von

Ebenso sollte durch eine Winkelüberprüfung sichergestellt werden, daß das gestreute Elektron auch wirklich in den Bereich des BEMC fällt.

Da im BEMC in der Mitte aufgrund des Strahlrohres ein quadratischer Bereich unbestückt ist, müssen wir Kandidaten aus diesen Bereich durch einen Schnitt auf die und Koordinate des Elektronclusterschwerpunktes (center of gravity) aus unserem Datensatz entfernen, damit das gestreute Elektron vollständig im Detektor enthalten ist.

Ein weiterer Schnitt ergibt sich aus der Tatsache, daß außer dem Kalorimeter noch eine Rückwärtige Proportional Kammer (BPC, backward proportional chamber) vorhanden ist. Hier fordern wir einen Treffer im Umkreis von um unseren Kandidaten.

Zusammengefaßt ergibt sich somit :

-

•

-

•

-

•

-

•

oder

-

•

Elektronkandidaten im LAr

Auch hier machen wir Schnitte in und im Elektronwinkel .

Da unter kleineren Winkeln auch vermehrt Hadronen zu finden sind, müssen wir hier die Energieverteilung in den beiden unterschiedlichen Detektorteilen getrennt betrachten. Im hadronischen Kalorimeter sollte nur wenig Energie vorhanden sein, da Elektronen im vorgelagerten elektromagnetischen Teil ihre Energie komplett abgeben. Im elektromagnetischen Teil selber sollte eine relativ kleine, im Gegensatz zu hadronischen Jets kompaktere Ladungsverteilung zu erkennen sein.

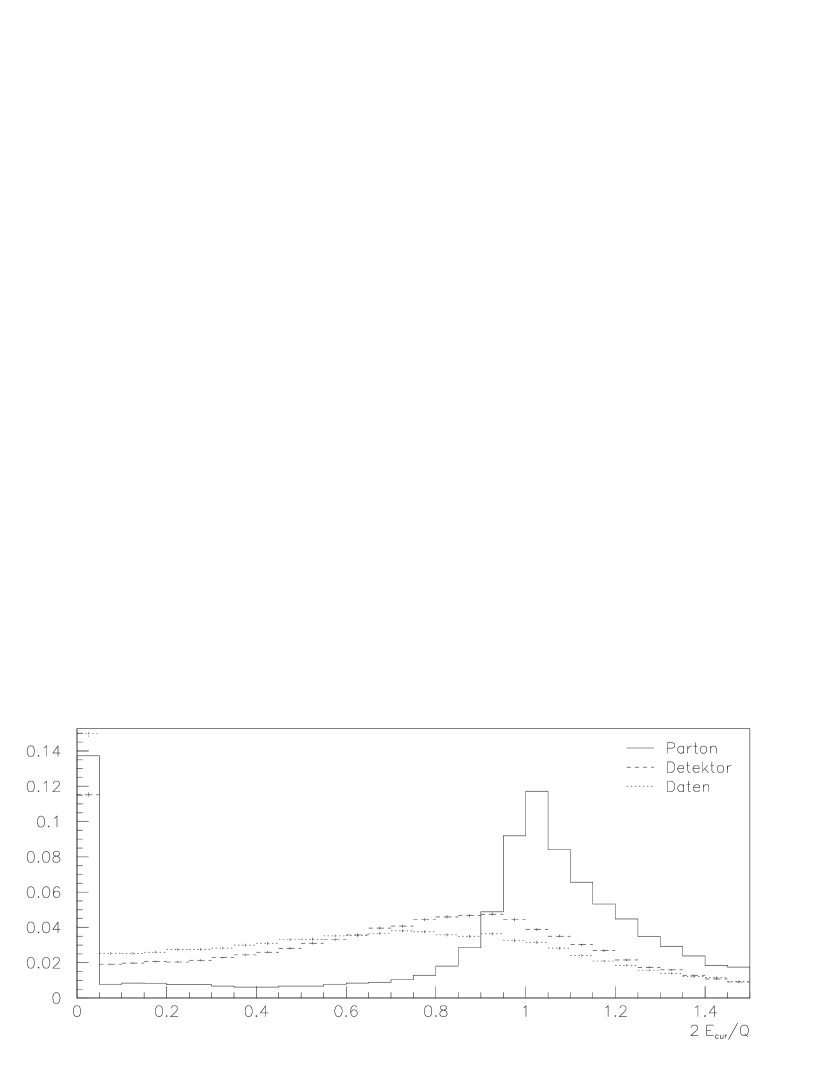

Zusätzlich wird noch ein Schnitt in der Größe für das gesamte Ereignis durchgeführt. Ein Wert in Höhe der zweifachen Strahlelektronenergie stellt sicher, daß der hadronische Endzustand vollständig erkannt wurde. Dies ist nicht der Fall, wenn der Elektronkandidat durch ein Hadron vorgetäuscht wurde und das wirkliche gestreute Elektron undetektiert bleibt. Näheres zur Rekonstruktion des hadronischen Endzustandes wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Zusammengefaßt ergeben sich für LAr Kalorimeter Elektronen die Schnitte :

-

•

-

•

-

•

in einem Konus im elektromagnetischen Kalorimeter um den Elektronkandidaten.

-

•

in einem Konus im hadronischen Kalorimeter um den Elektronkandidaten.

-

•

5.2.4 Rekonstruktionsqualität des hadronischen Endzustandes

Wir müssen zunächst die Partikel bestimmen, die wir in unserem Jetalgorithmus zu Jets zusammenfassen wollen. Dies sind auf Partonniveau die vom Generator erzeugten Partonen und auf Detektorniveau die vom Rekonstruktionsprogramm H1REC[H1 95c] bestimmten hadronischen Cluster mit dem für die Algorithmen benötigten Pseudoteilchen (siehe hierzu Kapitel 4.1.2).

Die richtige Partikelidentifizierung können wir überprüfen, indem wir uns die Energie- und Impulsverteilungen ansehen.

Für die Energie erwarten wir die Summe der Energien der Strahlteilchen

| (5.2) |

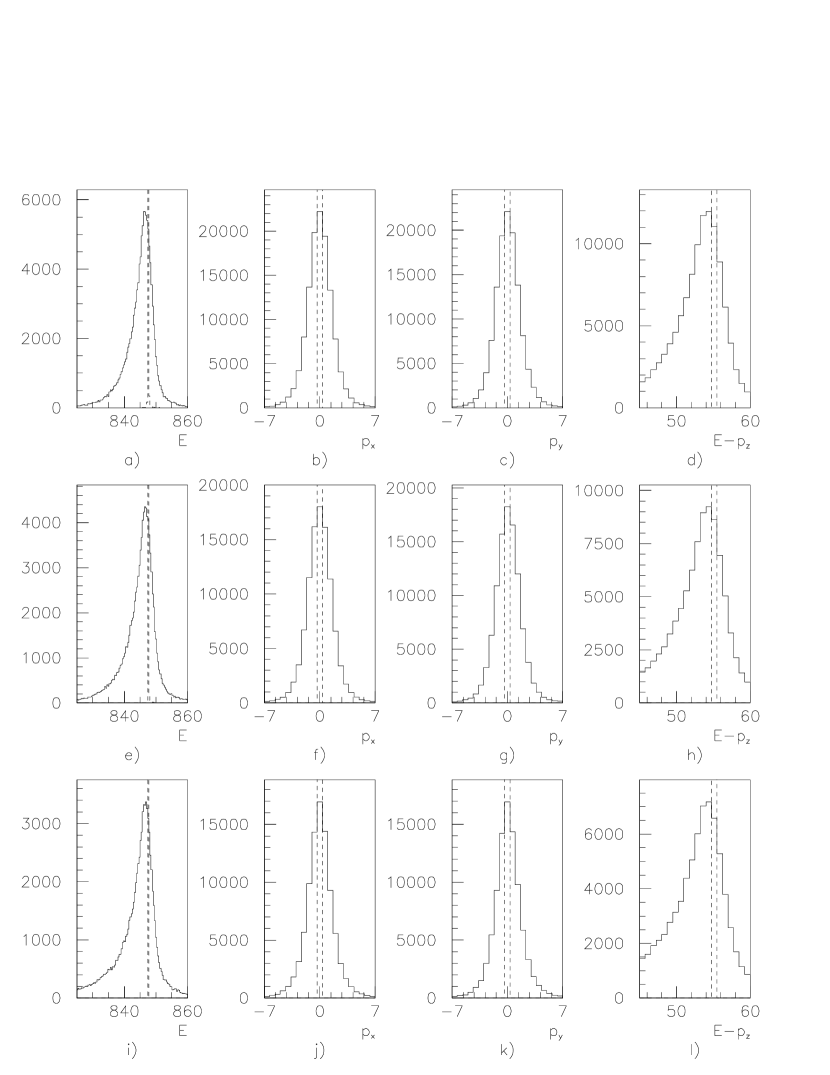

Die Verteilungen für die Ereignisse, die mit den drei Monte-Carlo-Generatoren erzeugt wurden, sehen wir in Abbildung 5.5a,e und i.

Wir erkennen, daß auf Partonniveau alle Ereignisse bei der erwarteten Energie auftreten. Bei den Clustern ist die Verteilung wesentlich breiter, der Peak ist jedoch auch hier — im Rahmen der Ungenauigkeit durch die Verluste — an der erwarteten Stelle. Die Form der Verteilung ist zum Teil durch die globale Kalibration der Kalorimeter zu erklären. Untersuchungen haben Unterschiede in der Empfindlichkeit der Detektoroktanten und der Detektorscheiben von einigen Prozent ergeben [KM95]. Der größte Teil wird aber durch Teilchen verursacht, die durch totes Material aufgehalten worden sind oder den Detektor unbeobachtet verlassen haben. Durch die Einführung des Pseudoteilchens ist die Aussagekraft der hadronischen Gesamtenergieverteilung jedoch eingeschränkt.

Die Qualität der Rekonstruktion des Protonrestes durch das Pseudoteilchen läßt sich an der Verteilung der zur Strahlachse transversalen Impulse erkennen. Da beide einlaufenden Strahlteilchen keine transversalen Impulse besitzen, erwarten wir auch für die Impulssumme über alle Endzustandspartikel eine Ausrichtung entlang der Strahlachse. Die Verteilungen im Partonniveau bestätigen dies (Abbildung 5.5b, c, f, g, j, k). Auf Detektorniveau ist ebenfalls ein Maximum bei Null zu sehen, jedoch ist auch hier die Verteilung breiter. Die Werte liegen im Rahmen der Meßungenauigkeit. Da das Pseudoteilchen keinen transversalen Impuls erhält, ist die Rekonstruktion des hadronischen Endzustandes somit gelungen und der Pseudoteilchenansatz gerechtfertigt.

Die Impulssumme in Richtung der Strahlachse stimmt auf Detektorniveau durch die Definition des Pseudoteilchens mit dem Erwartungswert überein. Dies ist hier deshalb nicht gezeigt.

In Abbildung 5.5d, h und l ist die Verteilung der Summe von gezeigt. Aus den obengenannten folgt, daß wir hier eine Kopie der Energieverteilung sehen, jetzt jedoch um den Erwartungswert

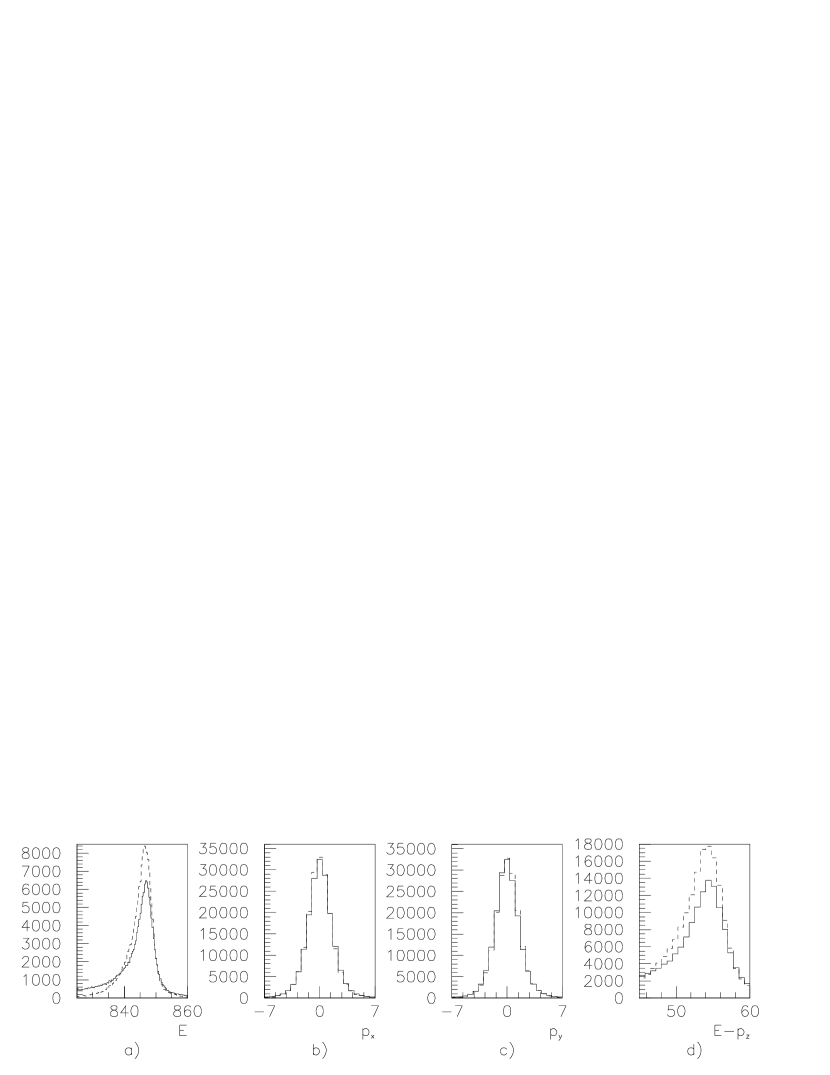

In Abbildung 5.6 sind die gleichen Verteilungen für die Daten gezeigt. Die Übereinstimmung zwischen den Daten und dem Monte-Carlo-Detektorniveau ist gut, die Datenverteilung der Energie ist jedoch etwas breiter.

Aufgrund der Verteilung ist es sinnvoll Schnitte einzuführen, die Ereignisse mit zu großen Abweichungen verwerfen. Wir werden deshalb in dieser Arbeit folgenden Grenzen verwenden :

-

•

Die Energiesumme muß auf Partonniveau besser als auf Detektorniveau besser als mit dem Erwartungswert übereinstimmen.

-

•

Die transversalen Impulse und müssen jeweils kleiner als auf Parton- und auf Detektorniveau sein.

5.2.5 Einteilung

Für die Messung der starken Kopplungskonstanten in verschiedenen Bereichen, müssen wir eine Einteilung in sogenannte Bins vornehmen.

Bei der ersten Messung der starken Kopplungskonstante mit den Daten von 1993 wurde eine Fünfteilung in drei niedrige und zwei hohe Bins vorgenommen [Nis94b],[Nis94a],[Nis95a]. Mit der höheren Statistik aus dem Jahr 1994 ist eine Einteilung in acht Bins, fünf niedrige und drei hohe, möglich [Nis95b],[Eis95].

Die Einteilung wurde so gewählt, daß die Anzahl der 2+1 Ereignisse in den Bins bei den Daten ungefähr gleich groß ist, gleichzeitig der Bereich aber nicht zu weit wird. Diese Wahl ist sinnvoll, da der statistische Fehler der Jetrate fast ausschließlich durch den Fehler der 2+1 Jetanzahl bestimmt wird. Ich behalte diese Einteilung deshalb bei. Die genauen Angaben über die einzelnen Bins sind in Tabelle 5.2 aufgeführt.

| Bin | Bereich | mittlerer Wert | Anzahl Ereignisse | Anzahl 2+1 Ereignisse | ||

| nach Stdschnitten | nach Stdschnitten | |||||

| 1 | 10 — 14 | 11.9 | 14810 | 14951 | 744 | 854 |

| 2 | 14 — 18 | 15.9 | 10788 | 10893 | 582 | 651 |

| 3 | 18 — 25 | 21.4 | 10239 | 10329 | 650 | 674 |

| 4 | 25 — 40 | 32.1 | 9451 | 9578 | 746 | 701 |

| 5 | 40 — 100 | 66.6 | 6604 | 6547 | 628 | 604 |

| 6 | 100 — 300 | 186.6 | 7917 | 7749 | 1142 | 961 |

| 7 | 300 — 700 | 479.1 | 5047 | 4660 | 1049 | 896 |

| 8 | 700 — 4000 | 2011.7 | 2236 | 1848 | 521 | 396 |

Die Anzahl der Ereignisse mit 3 oder mehr harten Jets liegt auf beiden Niveaus summiert über alle Bins unter 3%444Weniger als 200 Ereignisse mit mehr als zwei harten Jets pro Niveau.. Der Einfluß dieser Ereignisse kann somit vernachlässigt werden.

5.3 Fehlerbestimmung

Der statistische Fehler der Jetanzahlen ist gegeben durch die Wurzel

| (5.3) |

Die Jetraten berechnen sich ähnlich Effizienzen durch

| (5.4) |

Wir müssen daher einen Effizienzenfehler benutzen, da die beiden Anzahlen korreliert sind :

| (5.5) |

oder in Jetanzahlen geschrieben

| (5.6) | |||||

Den Fehler für den Korrekturfaktor

| (5.7) |

hingegen berechnen wir durch lineare Fehlerfortpflanzung. Der Fehler für einen Quotienten zweier Größen ist dann

| (5.8) | |||||

| (5.9) |

Auch hier haben wir zwar eine Korrelation, da die gleichen Ereignisse verwendet wurden, um die Raten auf den unterschiedlichen Niveaus zu bestimmen. Durch Benutzung verschiedener Monte-Carlos mit gleichen Einstellungen für Parton- und Detektorniveau wäre es mögliche diese Korrelation vollständig auszuschalten. Wir können sie jedoch bei den hohen Ereigniszahlen vernachlässigen.

5.4 Motivation zur Untersuchung der Jet–Parton–Korrelation

Betrachten wir die Korrelation der Jet Ereignisanzahlen zwischen Parton- und Detektorniveau, so ergeben sich Matrizen der Art

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | ||

| ter | 2+1 | ||

Die Hauptdiagonalelemente und beschreiben die auf beiden Niveaus gleich klassifizierten Ereignisse und die Nebendiagonalelemente und die Migrationen, d.i. der Fall, in dem durch Fehl-Erkennung ein Ereignis beim Übergang von Parton- auf Detektorniveau die Jetklasse wechselt. Diese Elemente sollten möglichst niedrige Werte annehmen.

Benutzen wir nur die Standardschnitte, so ergeben sich die in Tabelle 5.3 verzeichneten Migrationen für die MEPS Datensätze in den verschiedenen Bins. Es wurde hier der JADE Algorithmus verwendet555Da der JADE Algorithmus mit dem Auflösungsparameter unsere Standardwahl ist, wird im folgenden der Algorithmus nur bei Verwendung eines anderen Algorithmuses explizit angegeben..

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 12458 | 326 |

| ter | 2+1 | 434 | 343 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 2 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 9419 | 247 |

| ter | 2+1 | 336 | 267 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 3 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 8970 | 291 |

| ter | 2+1 | 336 | 287 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 4 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 8108 | 345 |

| ter | 2+1 | 305 | 345 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 5 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 5464 | 256 |

| ter | 2+1 | 259 | 299 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 6 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 5934 | 448 |

| ter | 2+1 | 274 | 586 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 7 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 3324 | 341 |

| ter | 2+1 | 234 | 605 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 8 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 1287 | 154 |

| ter | 2+1 | 99 | 286 |

| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rate Parton | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 7.6 | 8.8 | 14.3 | 21.0 | 24.1 |

| in % | ||||||||

| Rate Detektor | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 11.9 | 18.6 | 21.1 |

| in % | ||||||||

| Korrektur- | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 1.06 | 0.99 | 1.20 | 1.13 | 1.14 |

| faktor | ||||||||

| Reinheit in % | 44.1 | 44.3 | 46.1 | 53.1 | 53.6 | 68.1 | 72.1 | 74.3 |

Aus den Migrationen, beschrieben durch die Elemente lassen sich die Raten einfach berechnen

| (5.10) | |||||

| (5.11) |

Neben den Raten ist in der Tabelle 5.3 auch der Korrekturfaktor

| (5.12) |

berechnet worden. Hier ist jedoch anzumerken, daß bei den Migrationstabellen nur solche Ereignisse verwendet werden konnten, die auf beiden Niveaus die Standardschnitte erfüllen. Im sechsten Bin haben wir z.B. insgesamt 7242 Ereignisse, obwohl in diesem Bin 7749 Ereignisse die Standardschnitte auf Detektorniveau erfüllen und sogar 7917 die auf Partonniveau (siehe Tabelle 5.2).

Für unsere späteren Betrachtungen benutzen wir die Raten, die sich aus den kompletten Sätzen ergeben. Diese können sich somit leicht von den hier angegebenen unterscheiden.

Bei den Raten fällt uns auf, daß diese mit anwachsendem ebenfalls steigen. Wir erwarten für die starke Kopplungskonstante jedoch genau einen umgekehrten Verlauf. Die Abhängigkeit der Vorfaktoren in Gleichung 4.8 ist jedoch stärker, so daß der Abfall der starken Kopplungskonstanten mit überkompensiert wird.

Die Korrekturfaktoren liegen bei eins und zeigen keine großen Probleme bei der Jet–Parton–Korrelation an.

Sehen wir uns die Migrationen genauer an, so fällt jedoch auf, daß die 2+1 Jetklassen auf den beiden Niveaus nicht gut übereinstimmen. In den unteren Bins liegt die Reinheit der 2+1 Jetereignisse auf Detektorniveau

| (5.13) | |||||

bei nur 45 bis 50%. In den hohen Bins ist sie mit 65 bis 75% zwar besser, aber sicherlich nicht zufriedenstellend.

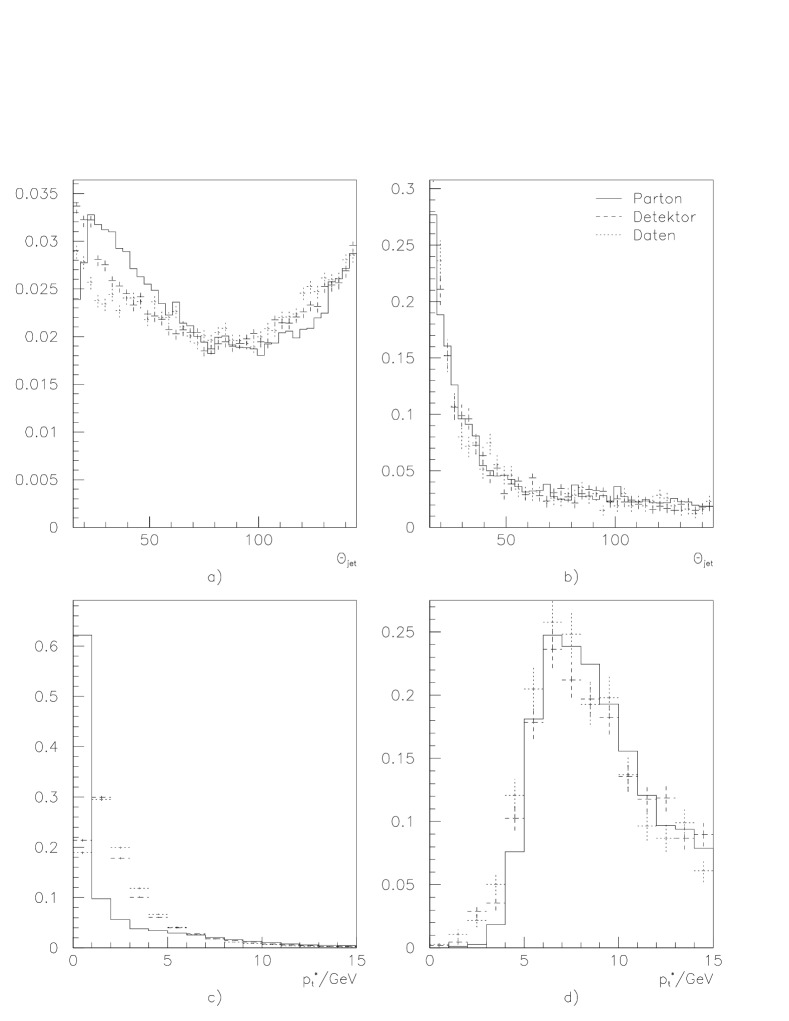

Zur Bekämpfung von Partonschauern wurde schon bei der Analyse der im Jahr 1993 genommenen Daten ein Jetwinkelschnitt eingeführt

| (5.14) |

Eine genauere Untersuchung dieses Schnittes wird in Kapitel 5.8.1 durchgeführt. In Tabelle 5.4 sind die Migrationen für diesen Schnitt notiert.

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 6830 | 219 |

| ter | 2+1 | 136 | 147 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 2 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 6500 | 135 |

| ter | 2+1 | 71 | 97 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 3 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 6712 | 182 |

| ter | 2+1 | 95 | 109 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 4 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 6707 | 183 |

| ter | 2+1 | 91 | 122 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 5 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 5333 | 138 |

| ter | 2+1 | 67 | 114 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 6 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 5197 | 323 |

| ter | 2+1 | 141 | 274 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 7 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 3804 | 246 |

| ter | 2+1 | 109 | 249 |

| Bin | Parton | ||

|---|---|---|---|

| 8 | 1+1 | 2+1 | |

| Clus- | 1+1 | 1506 | 105 |

| ter | 2+1 | 48 | 141 |

| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rate Parton | 5.0 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 10.1 | 11.2 | 13.7 |

| in % | ||||||||

| Rate Detektor | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 7.0 | 8.1 | 10.5 |

| in % | ||||||||

| Korrektur- | 1.29 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.44 | 1.38 | 1.30 |

| faktor | ||||||||

| Reinheit in % | 51.9 | 57.7 | 53.4 | 57.3 | 63.0 | 66.0 | 69.6 | 74.6 |

Wir erkennen hier die gleiche Systematik. Für die Abhängigkeit gilt auch hier das obengesagte. Der Korrekturfaktor liegt nun jedoch mit durchschnittlich 1.4 weiter von 1 entfernt als ohne Schnitt. Um dies zu erklären, vergleichen wir die Migrationen näher.

Betrachten wir zuerst die niedrigen Bins. Durch den zusätzlichen Schnitt hat sich die Anzahl der Ereignisse, die in beiden Niveaus zwei harte Jets haben (2+1 Jet,) auf ca. 40% reduziert. Die Ereignisse die auf Partonniveau einen harten Jet haben, auf Detektorniveau jedoch zwei, sind zu über 70% unterdrückt worden. Im Gegensatz dazu werden nur etwa 42% der Ereignisse, die auf Detektorniveau einen harten Jet, auf Partonniveau jedoch zwei haben, verworfen. Die Konsequenzen abgesehen vom vergrößerten Korrekturfaktor sind kleinere Raten auf beiden Niveaus und bei kleinen eine leicht verbesserte Reinheit unserer Detektorprobe.

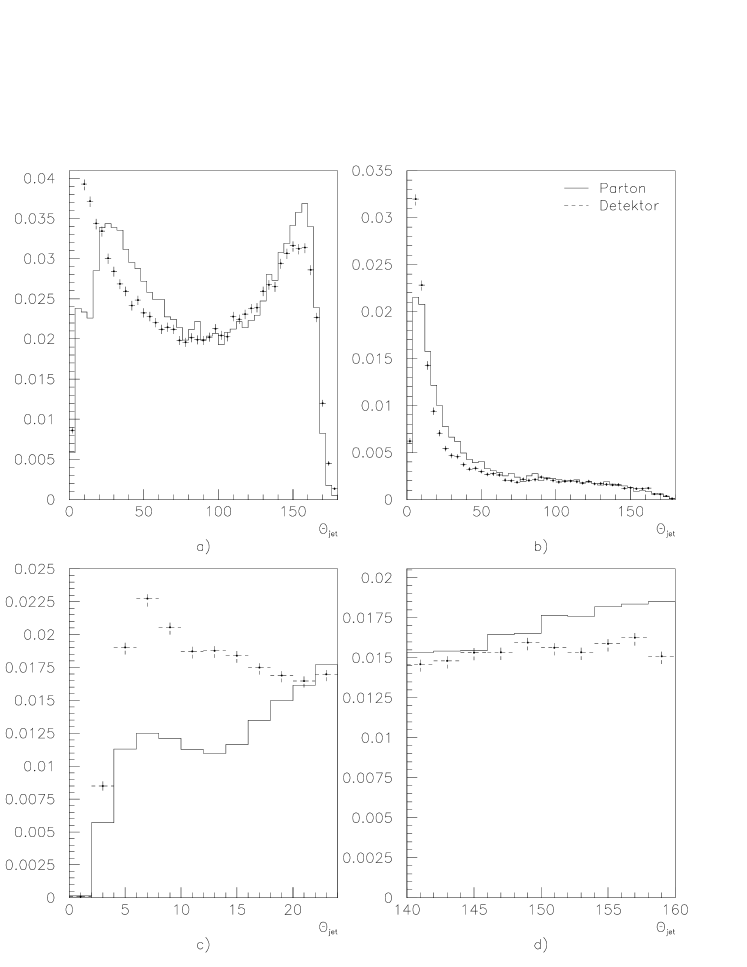

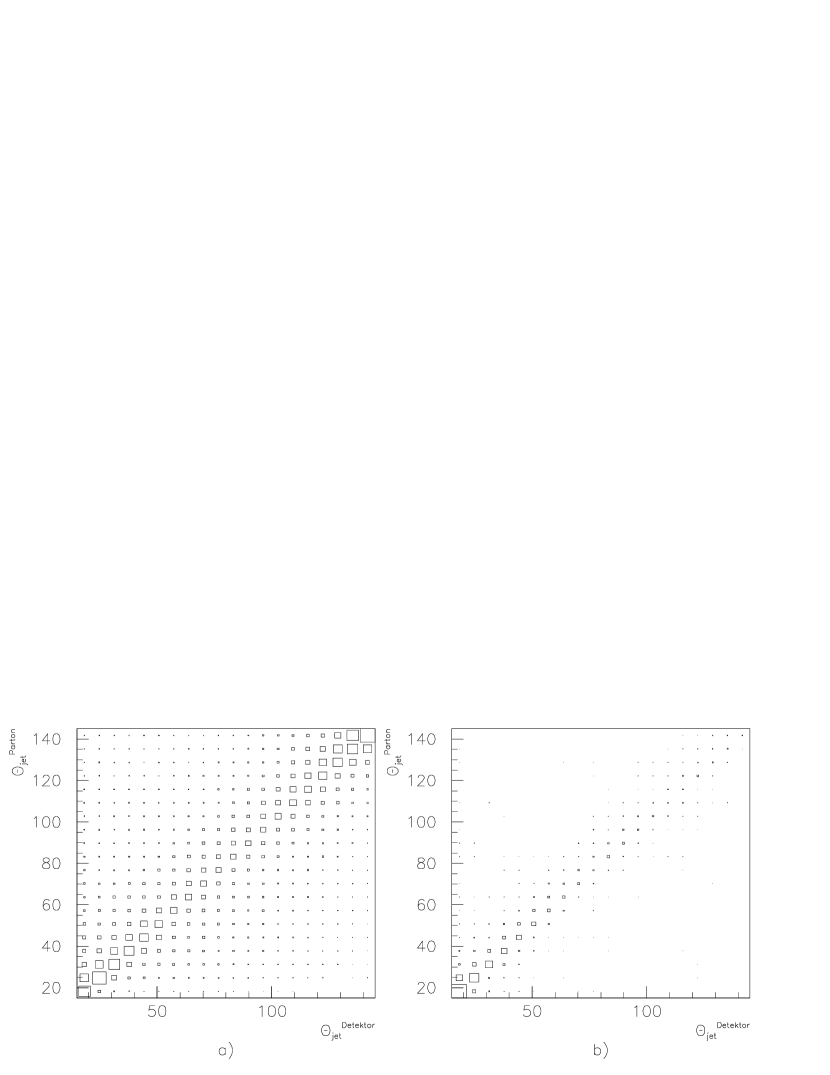

Dieser Schnitt deutet auf Unterschiede in der Parton- und der Detektor-Jetwinkelverteilung hin. Hierauf werden wir in Kapitel 5.8.1 zurückkommen.

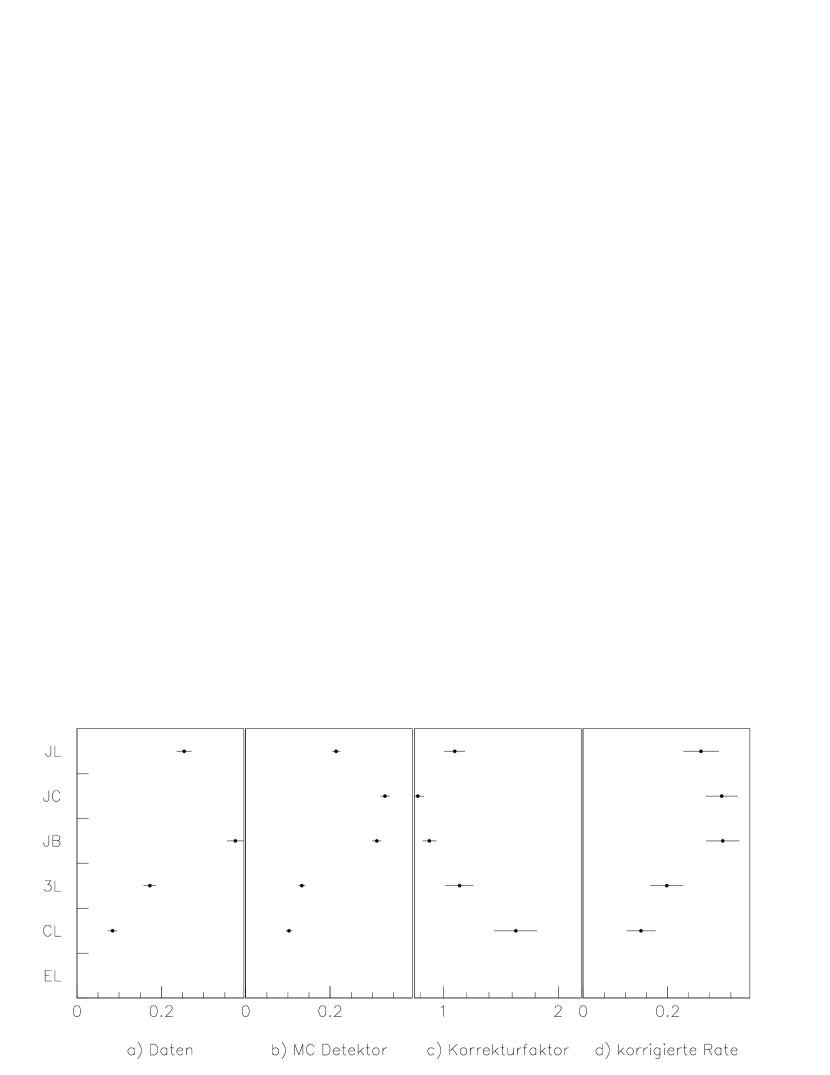

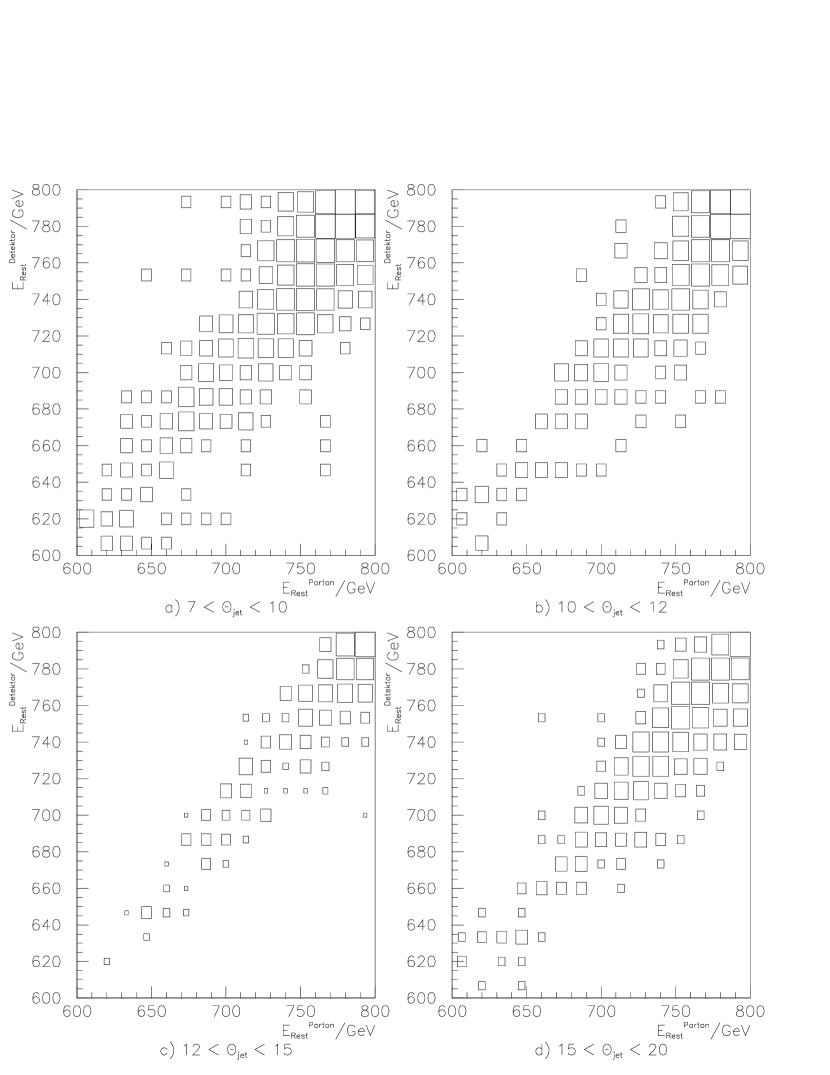

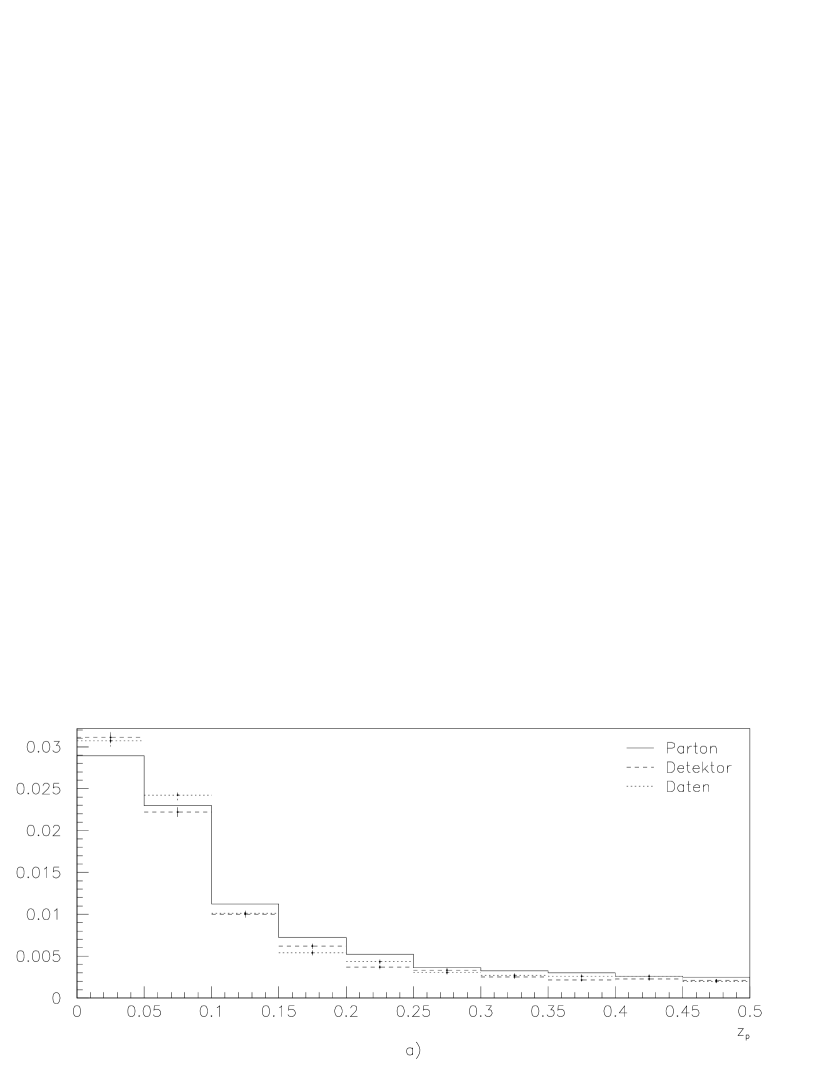

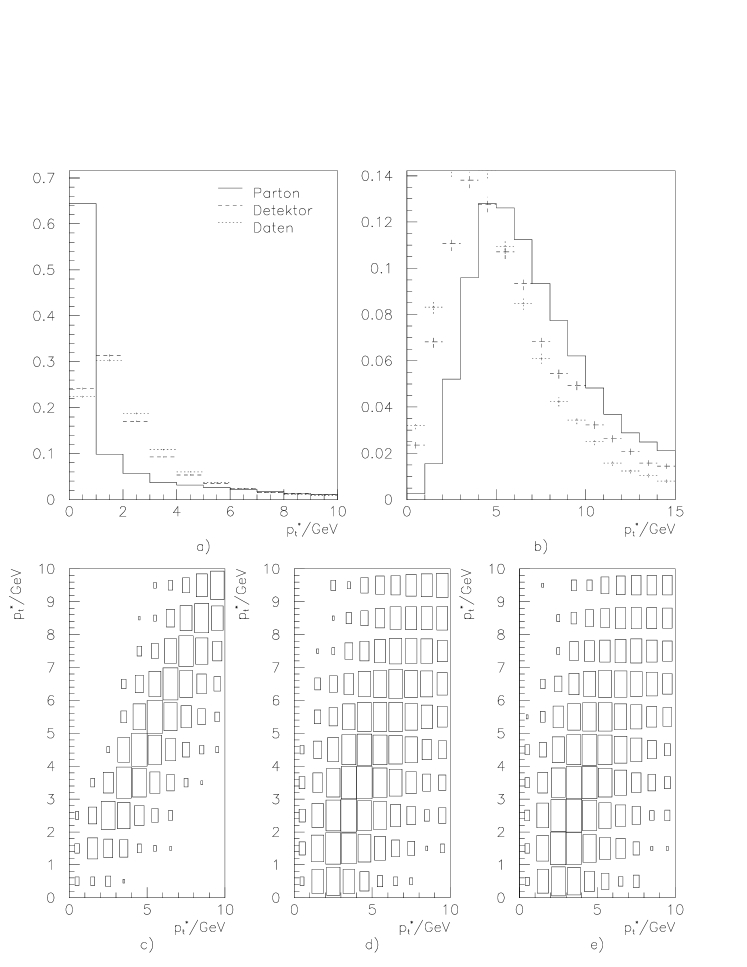

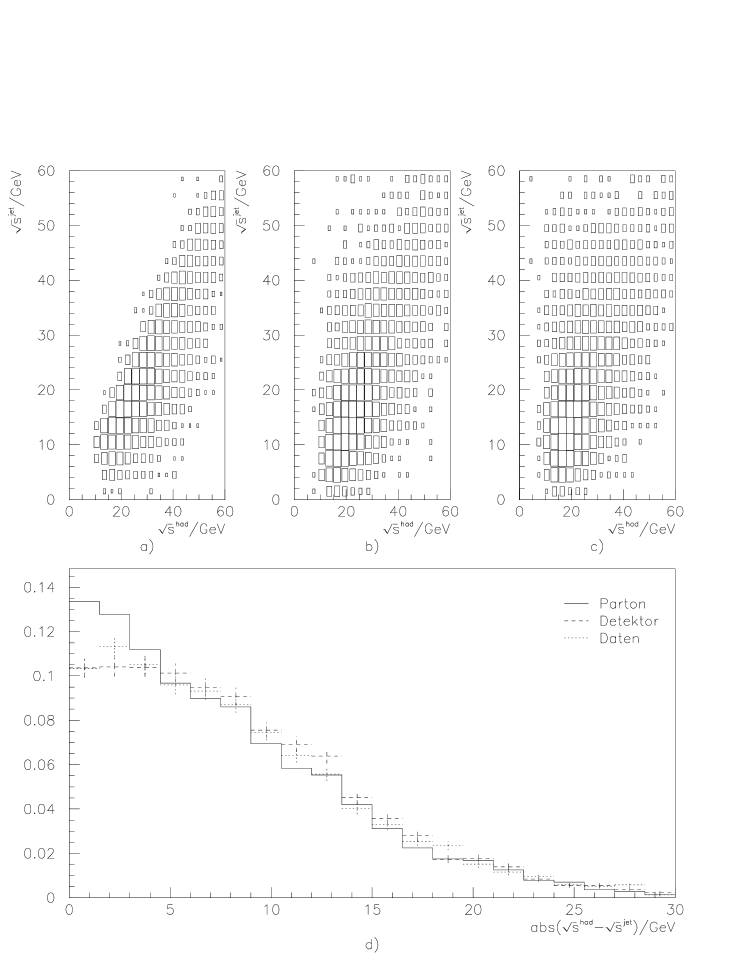

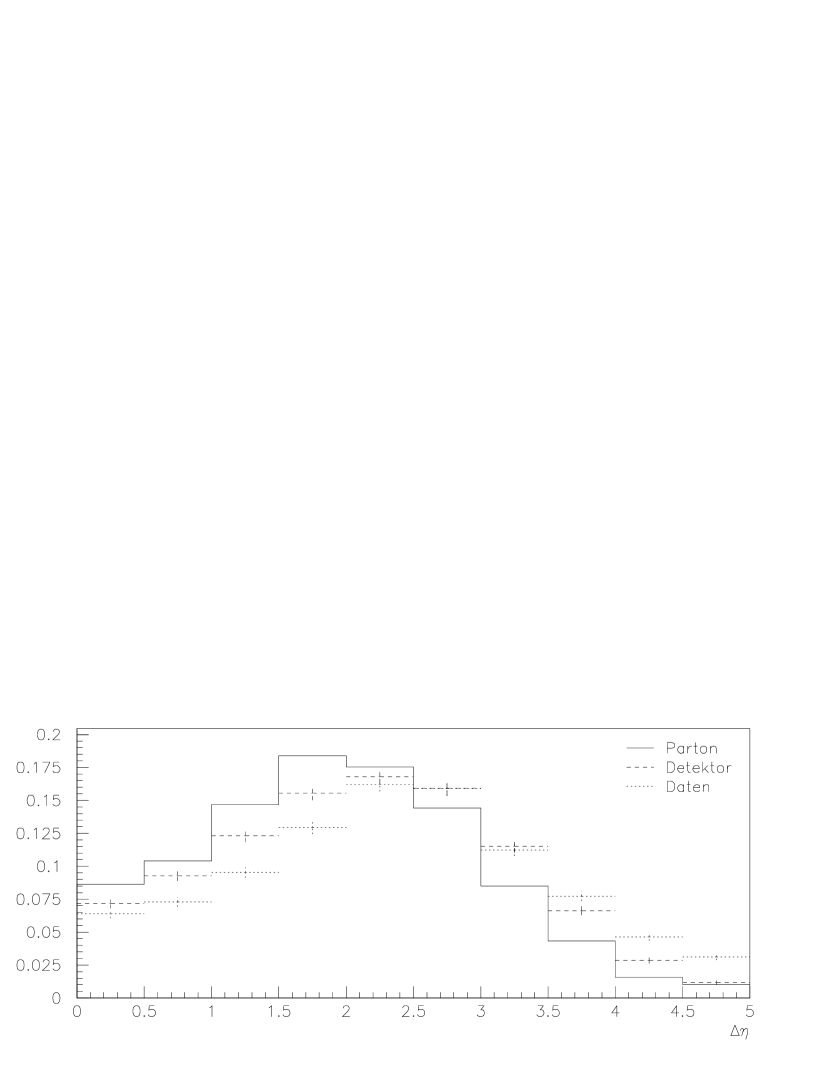

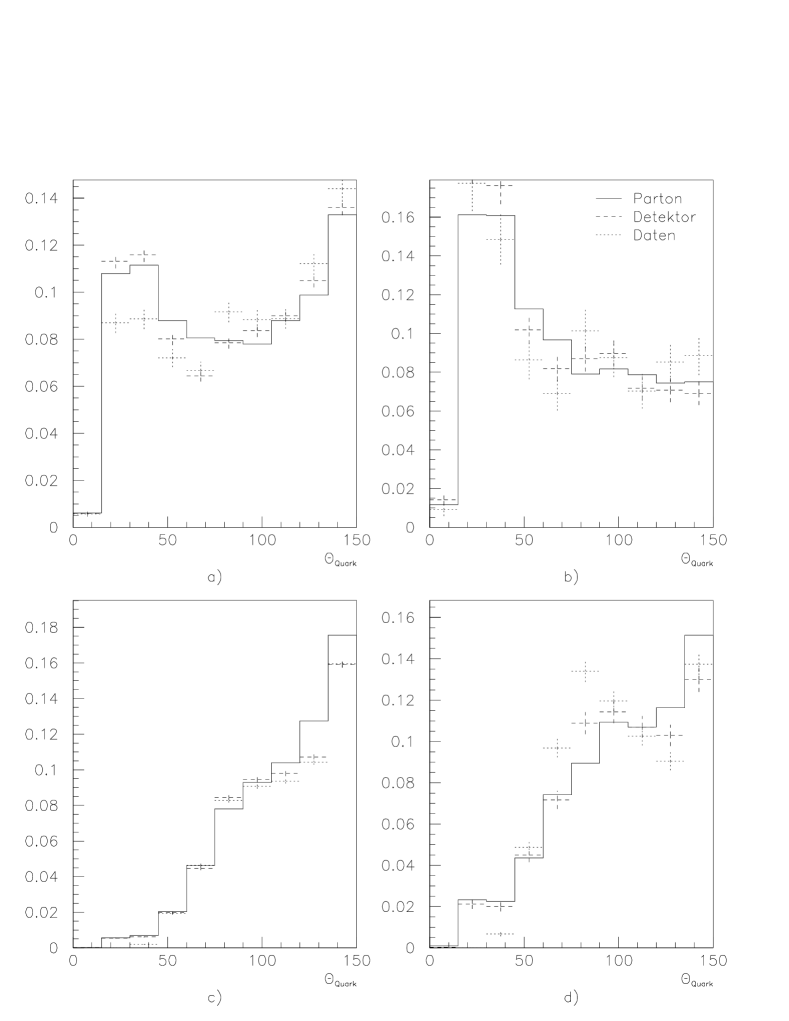

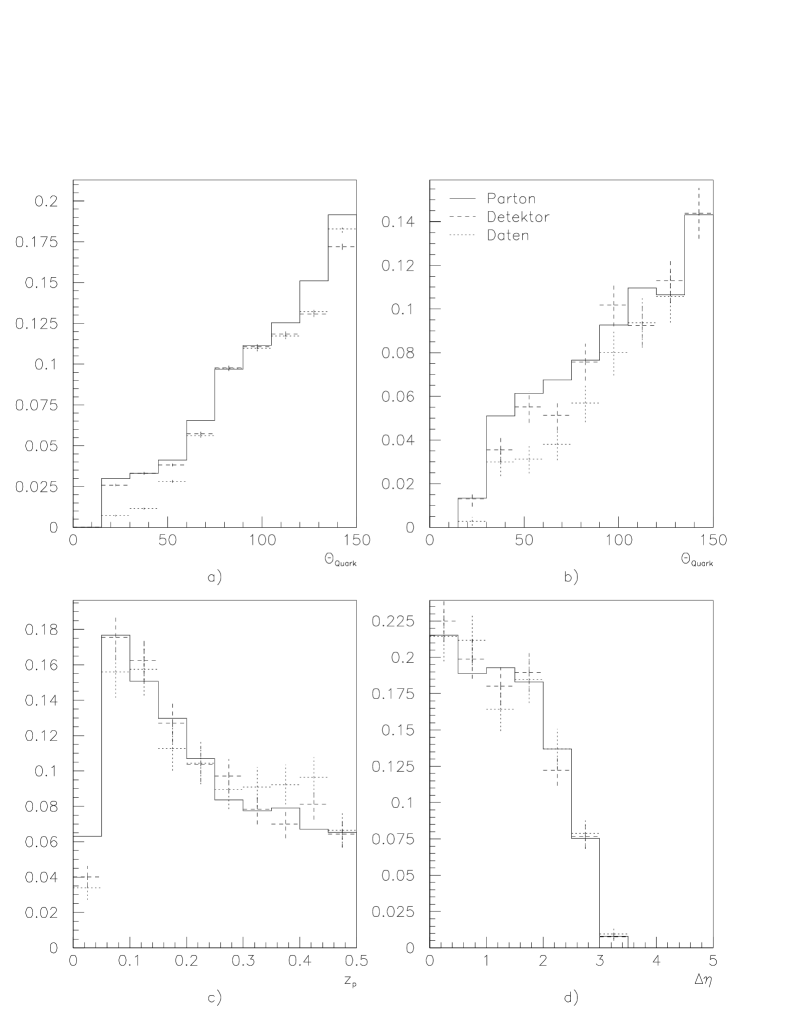

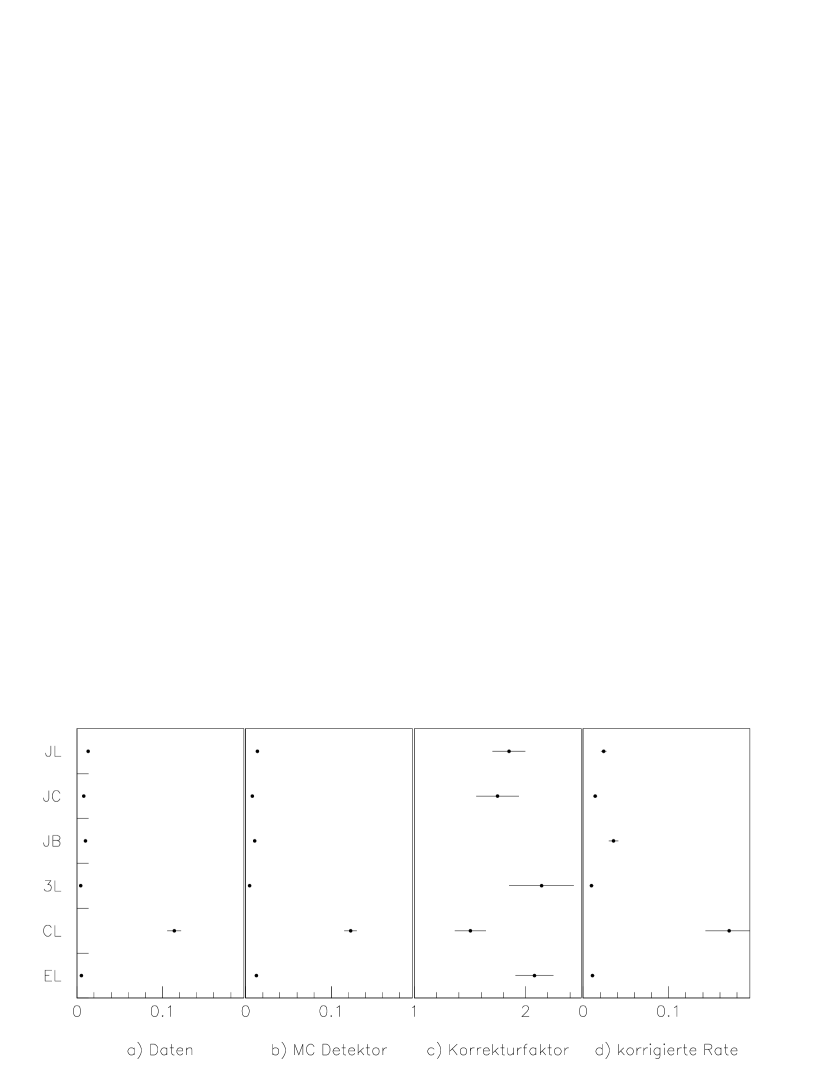

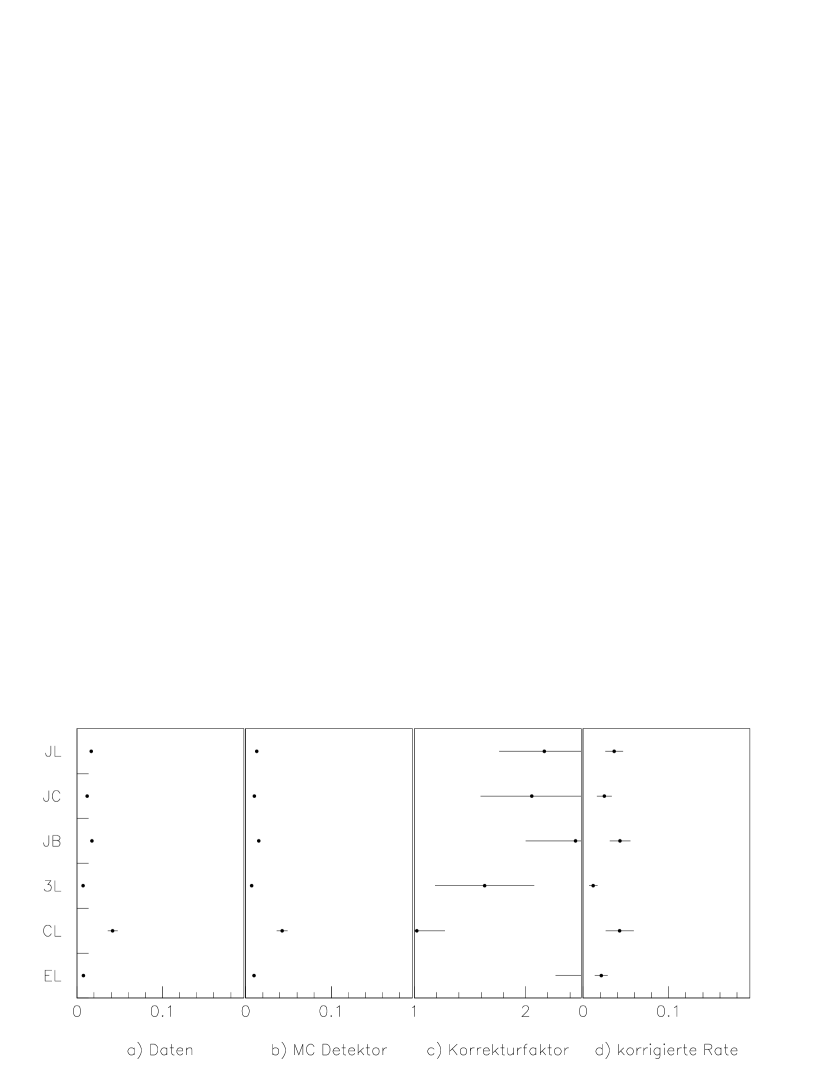

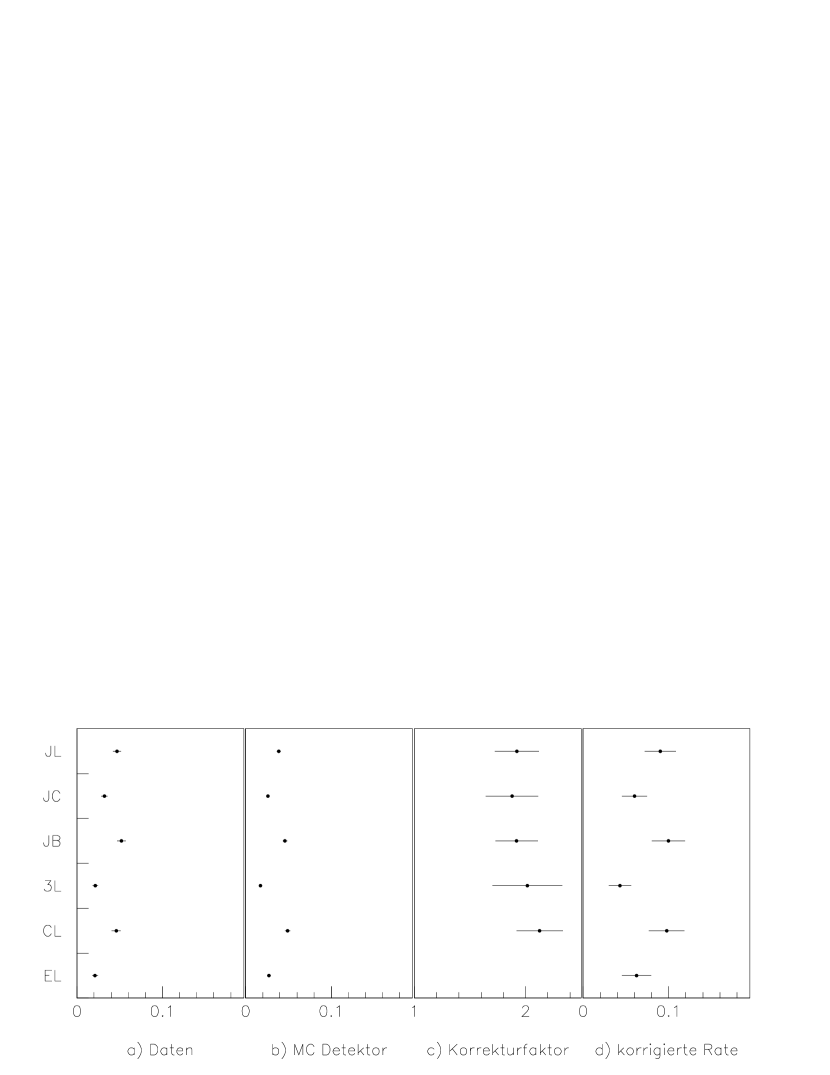

Bei den hohen Bins ist die Unterdrückung um 55% für 51% für und 29% für nicht ganz so extrem, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Insbesondere ist der Effekt auf die auf beiden Niveaus gleich erkannten Ereignisse groß, was die höheren relativen Fehler bewirkt.