GRADIENTES DE COR E O CENÁRIO DE EVOLUÇÃO SECULAR EM GALÁXIAS ESPIRAIS DE TIPO TARDIO

DIMITRI ALEXEI GADOTTI

Orientadora: Profa. Dra. Sandra dos Anjos

Dissertação apresentada ao Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Astronomia.

SETEMBRO DE 1999

Aos meus pais.

E à Inaê.

Agradecimentos

Agradeço ao NExGal – ProNEx e ao CNPq pelo apoio financeiro durante a realização deste trabalho.

Agradeço à Secretaria do Departamento de Astronomia, com a qual sempre pude contar nas tarefas de cunho administrativo, e aos professores com quem travei um contato mais estreito e que sempre me foram uma fonte de dúvidas, inquietações, árduos trabalhos, esclarecimentos e deslumbramentos. Agradeço também ao pessoal do OPD/LNA – CNPq pela ajuda dedicada nas noites frias e escuras.

Em especial, agradeço a minha orientadora, Sandra dos Anjos, pelo papel fundamental que desempenhou no aspecto profissional de minha vida, pela infinidade de lições que me deu a oportunidade de aprender, e pela presença sempre prestativa, dedicada e companheira.

Agradeço a Ronaldo E. de Souza pelas prazerosas e intrigantes discussões, e pelas respostas claras que tanto contribuíram para o engrandecimento deste trabalho. Outros pesquisadores que contribuíram de forma fundamental a este trabalho foram Rob Kennicutt e Tim Beers, aos quais deixo aqui meus agradecimentos.

Agradeço a todos os meus amigos e companheiros do Clube Alpino Paulista, que têm de me ouvir sempre extasiado nas noites frias e estreladas das montanhas. Muitas razões tenho eu para estimar os colegas que ganhei no Departamento, e as amizades que aqui se solidificaram, em especial, Nélson, Ricardo Schiavon, Daniel, Júlio, Jocel, Eraldo, Jairo, Ednilson, Jan, Alex Ignácio, Armando, Ronaldo (Monstro!!!), Alexandre, Rodrigo, Iran, Jaqueline, Bruno, Jorge, Lucimara e Adriano, já que em todos eles pude buscar conforto ao notar que a luz no fim do túnel era a luz de um outro trem! Deixei para falar com distinção da Amélia, com quem tive o prazer de dividir um tranqüilo deslumbramento com a ciência em tardes de música nem tão tranqüila. Outra distinção quero fazer para o Grupo de Astronomia Extragaláctica do Departamento, com quem sempre aprendo muito a partir de discussões acaloradas e bem-humoradas.

Um inesperado e delicioso agradecimento eu deixo aqui para Aline, que de forma repentina e decisiva faz parte agora de minha vida, que mais do que eu próprio desejou o fechamento deste estudo, e por quem, por muitos, muitos motivos, eu tenho imenso orgulho e carinho.

Finalmente, quero expressar minha eterna gratidão a minhas irmãs, Tainá, Tábata e Inaê, que sempre compreenderam a minha ausência e que, ainda assim, tanto amor me dão; a minha mãe, por me fazer sentir tão orgulhoso de mim mesmo, e pelo apoio com o qual sempre posso contar; a meu pai, inextinguível fonte de incentivo e inspiração, com suas perguntas desconcertantes.

“If the conquest of a great peak brings moments of exultation and bliss, which in the monotonous, materialistic existence of modern times nothing else can approach, it also presents great dangers. It is not the goal of grand alpinism to face peril, but it is one of the tests one must undergo to deserve the joy of rising for an instant above the state of crawling grubs. On this proud and beautiful mountain, we have lived hours of fraternal, warm and exalting nobility. Here, for a few days, we have ceased to be slaves and have really been men.”

Lionel Terray

“I worked very hard into the night, sitting at a small table in the kitchen, next to a window. It was getting later and later – about 2:00 or 3:00 a.m. I’m working hard, getting all these calculations packed solid with things that fit, and I am thinking, and I am concentrating, and it’s dark, and it’s quiet …”

Dick Feynman

Índice

toc

Lista de Figuras

lof

Lista de Tabelas

lot

Resumo

Nós realizamos um estudo estatístico do comportamento de perfis de cor em bandas largas (UBV) para 257 galáxias espirais do tipo Sbc, ordinárias e barradas, utilizando dados obtidos através de fotometria fotoelétrica de abertura, disponíveis na literatura (Longo & de Vaucouleurs 1983,1985). Nós determinamos os gradientes de cor (B -V) e (U-B) para as galáxias da amostra total, bem como os índices de cor (B -V) e (U-B) de bojos e discos separadamente, utilizando métodos estatísticos robustos. Utilizamos uma técnica de decomposição bi–dimensional para modelar os perfis de brilho de bojos e discos em imagens dos arquivos do “Digitised Sky Survey” (DSS), obtendo parâmetros estruturais característicos para 39 galáxias. A aquisição de imagens de 14 galáxias no Laboratório Nacional de Astrofísica permitiu-nos realizar um estudo fotométrico comparativo, e atestar a validade dos resultados obtidos neste estudo.

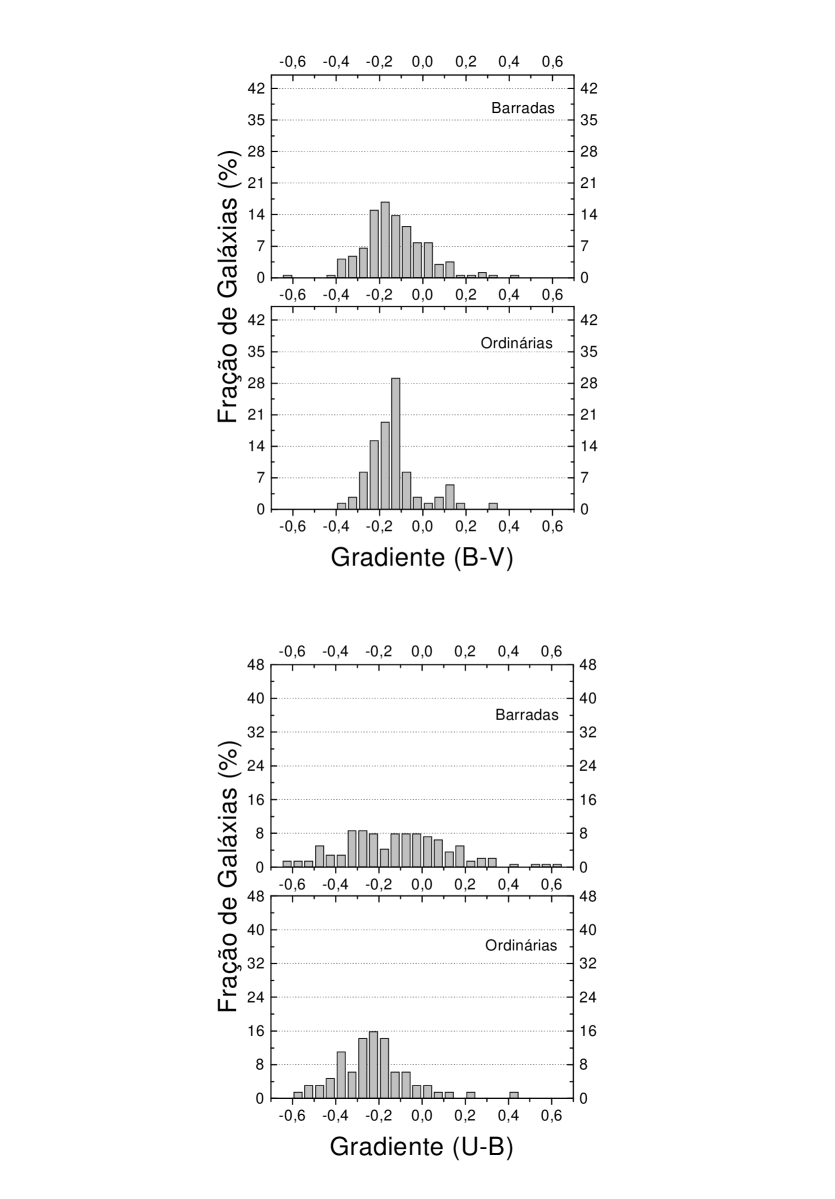

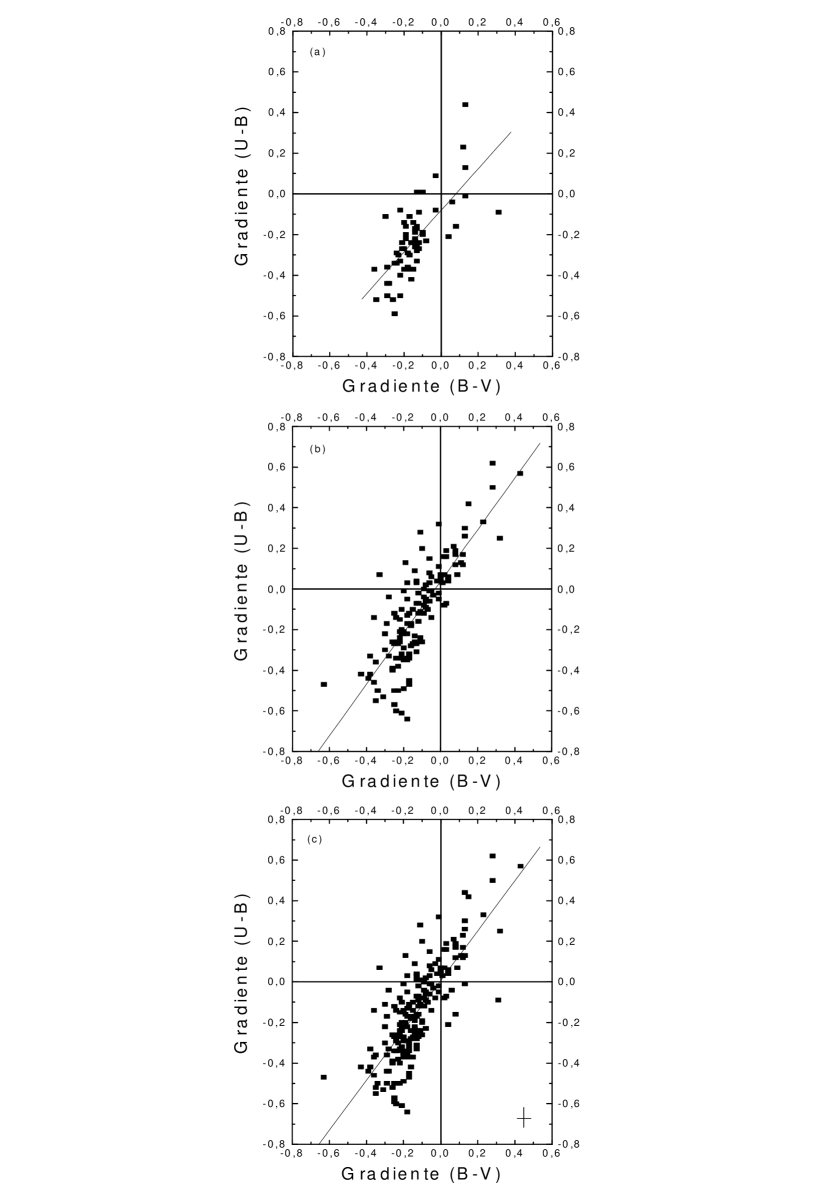

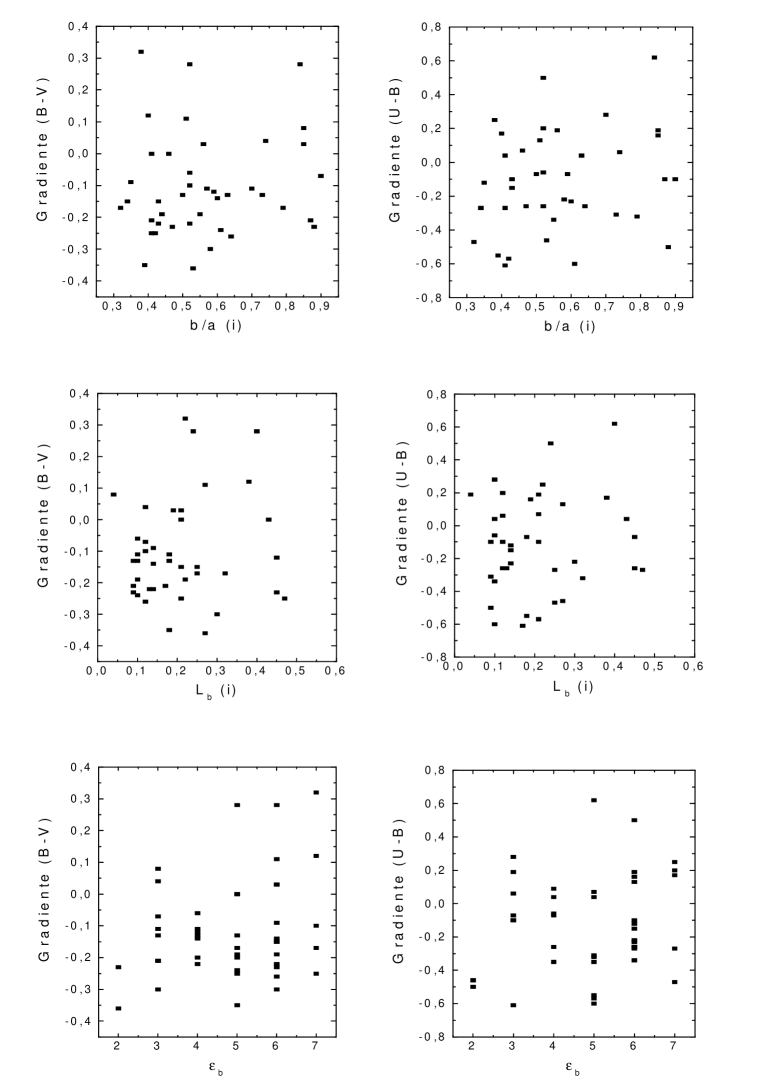

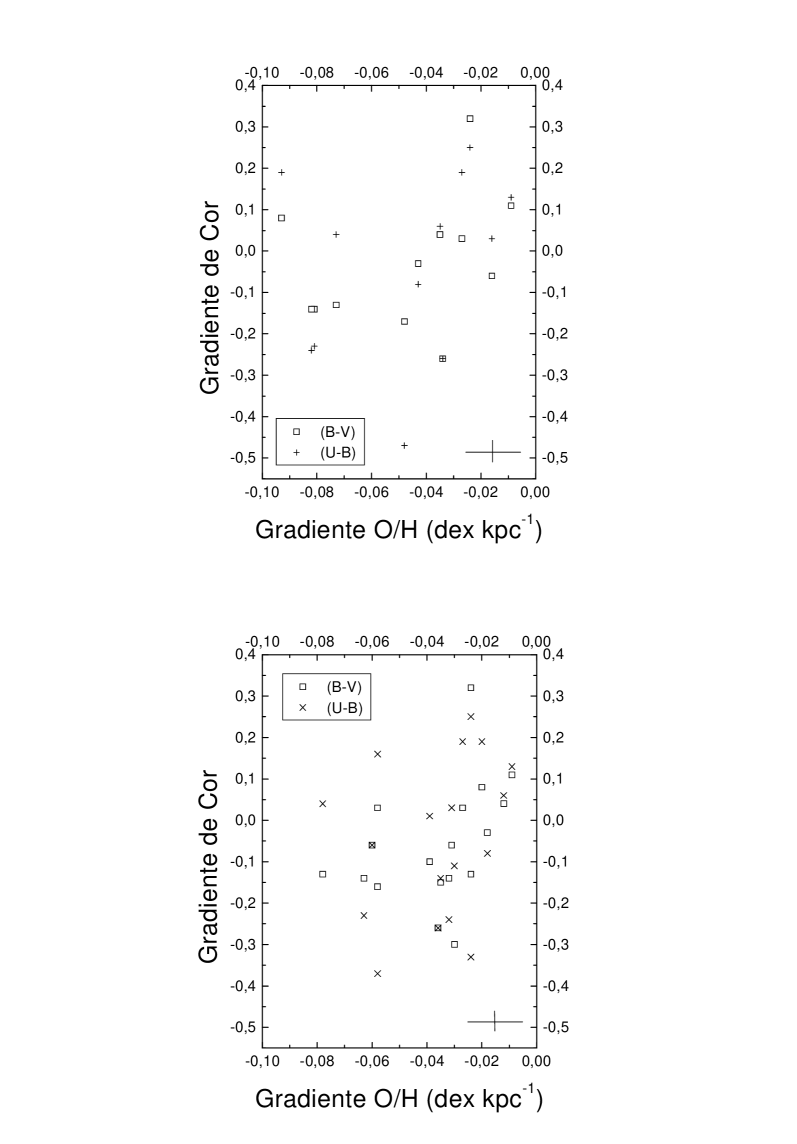

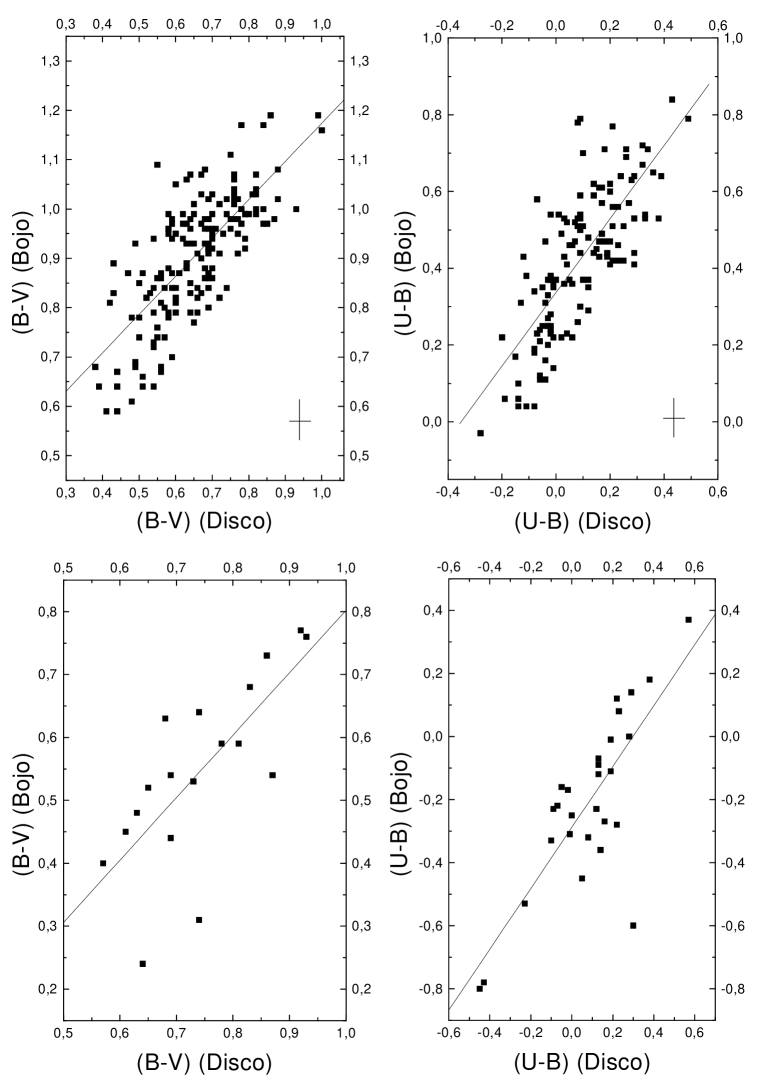

Entre os principais resultados obtidos, destacam-se: (i) – 65% das galáxias possuem gradientes de cor negativos (mais vermelhos no centro), 25% possuem gradientes nulos, e 10% apresentam gradientes positivos; (ii) – galáxias que apresentam gradientes de cor nulos tendem a ser barradas; (iii) – os índices de cor ao longo das galáxias com gradientes nulos são similares aos índices de cor dos discos das galáxias com gradientes negativos; (iv) – confirmamos a correlação entre os índices de cor de bojos e discos, já obtida por outros autores; (v) – a ausência de correlação entre os gradientes de cor e de metalicidade sugere que o excesso de galáxias barradas com gradientes de cor nulos ou positivos reflete uma diferença no comportamento da idade média da população estelar ao longo de galáxias barradas e ordinárias; (vi) – galáxias com gradientes de cor nulos ou positivos têm uma leve tendência a apresentar bojos maiores e com maior concentração central de luz; e (vii) – confirmamos a correlação entre as escalas de comprimento de bojos e discos, já obtida por outros autores.

Estes resultados são compatíveis e favoráveis ao cenário de evolução secular, no qual barras produzem fluxos radiais de massa para as regiões centrais de galáxias, não somente homogeneizando as populações estelares ao longo de galáxias, produzindo discos e bojos com índices de cor semelhantes, mas também contribuindo para a formação e/ou construção de bojos.

Abstract

We have done a statistical study of the behaviour of the broadband color profiles (UBV) for 257 Sbc galaxies, barred and unbarred, collecting data obtained through photoeletric aperture photometry, available in the literature (Longo & de Vaucouleurs 1983,1985). We have determined (B -V) and (U-B) color gradients for the total sample of galaxies, as well as (B -V) and (U-B) color indices of bulges and disks separately, using robust statistical methods. Applying a bi–dimensional decomposition technique to model the brightness profiles of bulges and disks in images from the Digitised Sky Survey (DSS), we obtained characteristic structural parameters for 39 galaxies. The acquisition of images for 14 galaxies in the Laboratório Nacional de Astrofísica (Astrophysics National Laboratory) allowed us to do a comparative photometric study, and verify the validity of the results obtained in this work.

Among the main results obtained, we point out: (i) – 65% of the galaxies have negative color gradients (reddish inward), 25% have zero gradients, and 10% show positive gradients; (ii) – galaxies that show zero color gradients tend to be barred; (iii) – the color indices along the galaxies with zero color gradients are similar to the color indices of the disks of the galaxies with negative color gradients; (iv) – we confirm the correlation between the color indices of bulges and disks, already found by other authors; (v) – the absence of correlation between color and metallicity gradients suggests that the excess of barred galaxies with zero or positive color gradients reflects a difference in the behaviour of the mean age of the stellar population along barred and unbarred galaxies; (vi) – galaxies with zero or positive color gradients show a slight tendency of having larger bulges, with a greater central concentration of light; and (vii) – we confirm the correlation between the scale lenghts of bulges and disks, already found by other authors.

These results are compatible and favourable to the secular evolutionary scenario, in which stellar bars induce radial mass fluxes to the central regions of galaxies, not only turning homogeneous the stellar populations along the galaxies, producing disks and bulges with similar color indices, but also contributing to the formation and/or building of galactic bulges.

Capítulo 1 Introdução

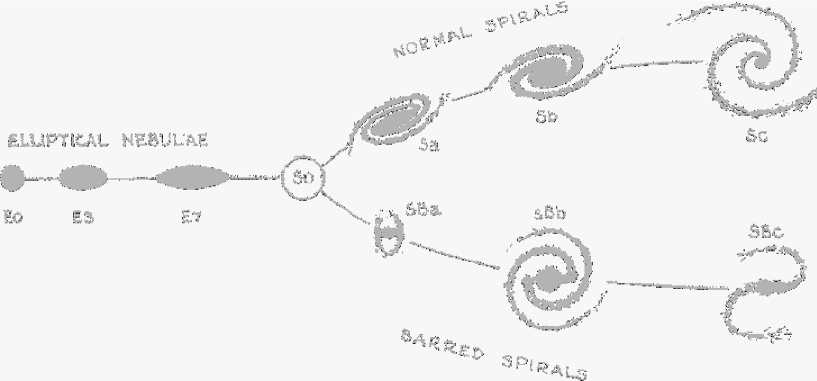

Uma das grandes realizações de Edwin Hubble no período de 1926 a 1936 foi organizar e sintetizar, em um diagrama, padrões de galáxias representativos das morfologias observadas dos objetos que se encontram próximos e brilhantes. Este diagrama, conhecido como Sistema de Classificação de Hubble (SCH), com modificações que foram sendo introduzidas durante algumas décadas, é o que vem sendo amplamente utilizado até hoje na classificação morfológica de galáxias. Nesses trabalhos pioneiros, Hubble verificou que as galáxias podem ser naturalmente divididas em duas classes distintas, de acordo com suas características morfológicas, com o padrão comum de apresentarem simetria rotacional em torno de um núcleo central: as elípticas (E) e as espirais (S). A classe das elípticas é ca-racterizada basicamente por apresentar uma única componente, com morfologia esferoidal ou elipsoidal, cujo grau de elipticidade permite definir o indicador

| (1.1) |

onde e são, respectivamente, os semi-eixos maior e menor da galáxia. Dessa forma, denota a elipticidade do objeto, representando, portanto, diferentes estágios de elipticidade, desde as mais esféricas, até as mais achatadas, conforme as respectivas notações (E0, E1, E, …, E7). A classe das espirais foi definida basicamente como sendo aquela que possui pelo menos duas componentes, uma delas associada à região central, aproximadamente esférica, denominada bojo, e a outra relativa à distribuição de luz em um plano achatado, definida como disco fino. Hubble percebeu que as espirais podiam ser subdivididas em duas famílias distintas, definidas como ordinárias (S) e barradas (SB). As galáxias espirais ordinárias cumprem os requisitos da definição básica da classe, e portanto se caracterizam por terem somente duas componentes, o bojo e o disco, enquanto que nas barradas observa-se uma componente adicional, denominada barra. As espirais também caracterizam-se por terem diferentes estágios, ou seja, as famílias podem ser divididas nos estágios a, b e c, conforme os critérios a seguir: (1) a abertura e definição dos braços espirais, (2) a razão entre as luminosidades de bojo e disco e (3) a resolução do disco e dos braços em estrelas e regiões Hii. Assim sendo, uma galáxia do tipo Sa (ou SBa), por exemplo, normalmente apresenta uma razão bojo/disco maior do que aquela apresentada por uma galáxia do tipo Sc (ou SBc), bem como braços menos definidos e com menor número de regiões Hii e estrelas resolvidas.

Observando que as galáxias ao fim da seqüência das elípticas (E7) têm características morfológicas relativamente similares àquelas no início da seqüência das espirais (Sa), Hubble sugeriu que as duas seqüências fossem contíguas, e que as espirais barradas formassem uma seqüência paralela à de espirais ordinárias, sintetizando, desta forma, o seu sistema de classificação de galáxias, como ilustrado em seu famoso diagrama, reproduzido na Figura 1.1. Mais ainda, definiu que as galáxias situadas à esquerda em seu diagrama são genericamente denominadas do tipo “early” (jovem) em relação àquelas situadas à direita, denominadas do tipo “late” (tardio). Atualmente, os termos “jovem” e “tardio” são utilizados somente para apontar a posição de uma galáxia no diagrama de classificação, sem qualquer conotação ao significado evolutivo. Portanto, neste sistema de classificação, uma galáxia Sc é mais tardia do que uma Sa, bem como uma Sa é mais jovem do que uma Sb, por exemplo.

No entanto, ao perceber que as diferenças entre propriedades de elípticas e espirais são demasiado abruptas, Hubble introduziu uma nova classe de galáxias, a princípio hipotética, que é a classe das galáxias lenticulares, que teriam propriedades gerais intermediárias entre as elípticas e as espirais. As lenticulares seriam então mais tardias do que as E7, porém não chegariam a apresentar estrutura espiral. Posteriormente, verificou-se a existência real dessa classe de galáxias, tornando útil e natural sua introdução no sistema de classificação, apesar de haver ainda hoje grande controvérsia em relação à homogeneidade das propriedades gerais desta classe. As galáxias lenticulares também possuem duas grandes famílias, a das ordinárias (S0) e a das barradas (SB0). Aquelas galáxias cuja morfologia não apresenta simetria rotacional, e portanto não têm lugar no diagrama de Hubble, são denominadas irregulares (Irr). Na época da elaboração do diagrama de Hubble, somente cerca de 3% das galáxias eram classificadas como Irr (Hubble 1926,1936).

Ao longo dos anos, algumas etapas de refinamento foram aplicadas ao SCH, motivadas principalmente pelo aumento do número de catálogos que surgiram a partir da inspeção de galáxias em placas fotográficas de grande campo. Na revisão do sistema de Hubble, por G. de Vaucouleurs (1963), as alterações111Parte destas alterações já havia sido vislumbrada em Hubble (1936). mais importantes introduzidas foram:

Refinamento das subclasses.

São introduzidos estágios intermediários na classe das lenticulares e na classe das espirais, como Sab e Sbc, por exemplo. Além disso, essa seqüência foi estendida para as subclasses cd, d, dm e m, onde m denota as espirais do tipo magelânicas. A classe das irregulares é substituída pelas subclasses Im e I, ordinárias ou barradas.

Refinamento da classificação de barras.

São introduzidas as notações SA para galáxias ordinárias e SAB para os casos transitórios (ou incertos) entre SA e SB.

Introdução das variedades r e s.

São adicionados na notação os símbolos (r), para aquelas galáxias em que os braços se iniciam tangentes a um anel, no qual a barra termina (no caso de a galáxia ser barrada), e (s), para as galáxias em que os braços partem das extremidades da barra (ou do bojo, no caso de a galáxia ser ordinária). Também há a notação (rs) para os casos transitórios. Embora essa notação seja mais própria para galáxias barradas, também pode ser utilizada para galáxias ordinárias.

Com o desenvolvimento de detectores, telescópios e técnicas observacionais, e o explosivo aumento do número de galáxias estudadas, novos catálogos foram publicados e pequenas alterações ao SCH foram sendo realizadas para representar com melhor precisão diferentes sutilezas morfológicas, de tal forma que a classificação morfológica de galáxias revisada, e amplamente utilizada, foi sintetizada como pode ser visto no “Third Reference Catalog of Bright Galaxies” (de Vaucouleurs et al. 1991 – doravante RC3). Uma dessas modificações consistiu na introdução do parâmetro T (índice do estágio de Hubble), que é definido por uma escala numérica, na qual galáxias do tipo Sa têm T = 1, galáxias Sab têm T = 2, Sb têm T = 3, e assim por diante. Por outro lado, galáxias S0/a têm T = 0, e as de tipos mais jovens possuem T’s negativos. Para uma revisão sobre classificação de galáxias veja Sandage (1975); ou também van den Bergh (1997).

Outros sistemas de classificação de galáxias foram propostos com critérios e parâme-tros novos e distintos. Entretanto, os sistemas de classificação posteriores ao de Hubble se baseiam, ainda que parcialmente, no SCH, e podem ser considerados complementares. Morgan (1958), por exemplo, utiliza a concentração central de luz como critério de classificação e encontra correlação entre este parâmetro, o tipo espectral dominante na galáxia e o tipo de Hubble. Essa correlação é esperada, já que a razão bojo/disco diminui ao longo da seqüência de Hubble, quando se parte dos tipos jovens para os tipos tardios, e o tipo espectral dominante nestas componentes é notavelmente distinto. Este sistema de classificação, pouco utilizado nas décadas passadas, tem recentemente sido resgatado, devido à dificuldade em se utilizar o SCH em galáxias a grandes profundidades. Abraham et al. (1996), por exemplo, utilizam, para a classificação de galáxias a altos “redshifts” no “Hubble Deep Field”, os parâmetros de concentração central de luz e de assimetria, além do tipo de Hubble, o que permite uma classificação mais quantitativa e objetiva. A concentração central de luz tem sido usada também em algoritmos de classificação automática (Abraham et al. 1994). Aplicações recentes deste sistema de classificação, utilizando a concentração central de luz em galáxias no aglomerado de Virgo, podem ser vistas em Koopmann & Kenney (1998). van den Bergh (1960a,b) adiciona ao sistema de Hubble cinco classes de luminosidade, referentes à luminosidade absoluta das galáxias, e encontra correlação entre estas classes e a morfologia dos braços espirais, no sentido de que as galáxias mais luminosas apresentam braços bem definidos e desenvolvidos. Mais recentemente, Elmegreen & Elmegreen (1982a,b) desenvolveram um sistema de classificação morfológica dos braços espirais, que parte do tipo 1 (floculento) em que os braços têm uma aparência não uniforme, caótica e pouco definida, até o tipo 12 (“grand design”) no qual os braços são simétricos, bem definidos e desenvolvidos. Nesse trabalho, os autores concluem que existe uma forte tendência de as galáxias barradas, ou com companheiras próximas, apresentarem braços com o padrão “grand design”.

Um sistema de classificação que se diferencia substancialmente dos acima citados é aquele proposto por Humason (1936) e Morgan & Mayall (1957; ver também Sodré & Cuevas 1994), e consiste na classificação espectral de galáxias. Neste sistema, uma galáxia é classificada segundo seu espectro integrado, o que também permite uma classificação quantitativa e objetiva. É importante ressaltar que existe uma forte correlação entre os tipos espectrais de galáxias e os tipos de Hubble (e.g., Sodré & Cuevas 1997).

Apesar de o sistema de classificação de Hubble ser demasiado simples e subjetivo, seu sucesso reside exatamente em ignorar a miríade de detalhes na estrutura das galáxias, que, se considerados, forçariam a introdução de um sem–número de classes e tornariam a classificação extremamente penosa e complexa. Ao contrário, este sistema se concentra em características e padrões globais.

Por outro lado, van den Bergh (1997) argumenta que o sistema de classificação de Hubble incorpora somente galáxias luminosas, próximas e em ambientes pouco densos, como no campo ou em aglomerados pobres. Desta forma, torna-se difícil utilizar o sistema de Hubble para classificar, por exemplo, galáxias a altos “redshifts”, galáxias anãs e galáxias de baixo brilho superficial. Além disso, van den Bergh enfatiza que o SCH não incorpora a classe das lenticulares de maneira satisfatória, já que esta classe parece ser tipicamente menos luminosa do que as elípticas e também menos luminosa do que as espirais do tipo Sa. van den Bergh continua, salientando que o SCH tão pouco incorpora adequadamente as galáxias cD’s, tipicamente presentes nas regiões centrais de aglomerados, que parecem resultar de fusões entre galáxias. O mesmo parece ocorrer com as elípticas, que no SCH são posicionadas em função da elipticidade projetada, mas que recentemente têm sido apontadas como tendo também 2 famílias: a das “boxy” e a das “disky”. Uma tentativa de incorporar as diferentes famílias de elípticas, bem como as irregulares ordinárias e barradas, foi proposta por Kormendy & Bender (1996). Uma tentativa de incorporar ao SCH todas as classes que não estão devidamente representadas na sequência de Hubble, utilizando um diagrama tri–dimensional, foi feita por van den Bergh (1997).

Evidentemente, o valor de um sistema de classificação depende de sua utilidade, ou de sua capacidade em exibir correlações entre suas classes e vários parâmetros físicos relevantes, conectando, por exemplo, as propriedades morfológicas aparentes nos sistemas e as suas propriedades físicas. Assim, um sistema de classificação útil deve levar à formulação de hipóteses e previsões que possam contribuir para o desenvolvimento de modelos a res-peito da formação, estrutura e evolução de galáxias. Nesse aspecto, é notória a utilidade da classificação de Hubble. O índice de cor integrado de galáxias, por exemplo, é uma propriedade física que se correlaciona com os tipos morfológicos de Hubble, no sentido de que galáxias de tipo jovem são mais vermelhas que as de tipo tardio, indicando a população estelar que domina a emissão de luz em cada classe morfológica.

Na seqüência das espirais, algumas tendências podem ser identificadas quando se parte dos tipos jovens para os tardios: (1) o aumento da fração da massa total na forma de gás e poeira no meio interestelar, (2) o aumento da luminosidade absoluta das estrelas e regiões Hii mais brilhantes resolvidas nos braços espirais e (3) o aumento no tamanho e no número de regiões Hii resolvidas nos braços. A maior fração de gás nos tipos tardios indica que estes sistemas converteram gás em estrelas com menor rapidez do que os tipos mais jovens (Larson 1990). Portanto, as espirais de tipo jovem consumiram praticamente todo o seu gás e hoje observamos uma maior fração de gás nas espirais tardias. Conseqüentemente, a taxa de formação estelar nas espirais tardias resulta ser também mais elevada atualmente. Luminosidade absoluta, massa total e a abundância de certos elementos químicos como o Oxigênio e o Ferro são outros exemplos de parâmetros físicos fundamentais que se correlacionam com os tipos de Hubble (veja Roberts & Haynes 1994 para uma revisão).

Apesar de ser um dos critérios de classificação no sistema de Hubble, principalmente para as galáxias vistas de perfil, a correlação entre a razão bojo/disco e os tipos morfológicos apresenta considerável dispersão, i.e., a tendência desta razão de diminuir em direção aos tipos tardios reflete somente um comportamento médio. Assim, podemos encontrar sistemas de mesma subclasse, mesma luminosidade total, mas com razões entre as luminosidades de bojo e disco bastante diversas. Como exemplo, entre muitos outros, pode-se citar o caso de NGC 4800 e NGC 1068, que podem ser examinadas em “The Hubble Atlas of Galaxies” (Sandage 1961). Ambos os sistemas são classificados como Sb, mas NGC 4800 possui um bojo muito mais proeminente que NGC 1068. Isto ocorre porque o critério fundamental utilizado na classificação é o grau de abertura e definição dos braços, e não a razão bojo/disco.

Evidentemente, toda essa variedade nas propriedades e na estrutura de galáxias deve estar relacionada aos processos de formação e evolução de galáxias. Por exemplo, galáxias de mesmo tipo morfológico, porém com diferentes razões bojo/disco, podem apresentar essa diferença devido ao fato de terem sofrido diferentes processos durante suas evoluções. Os processos que envolvem a formação e a evolução das componentes bojo e disco devem ter ocorrido de maneira distinta entre essas galáxias. Uma informação importante que pode nos trazer pistas a respeito dos diferentes processos evolutivos que ocorrem em galáxias é a análise de índices de cor. Estes índices proporcionam informações a respeito da população estelar e da história de formação estelar em galáxias.

O estudo de cores em galáxias, em particular, da cor integrada em bandas largas, tem sido realizado para obter informações a respeito da população estelar (e.g., Searle, Sargent & Bagnuolo 1973; Tinsley 1980; Frogel 1985; Peletier 1989; Silva & Elston 1994), bem como da extinção causada pela poeira interestelar (e.g., Evans 1994; Peletier et al. 1994). O uso de técnicas de fotometria superficial de cores em bandas largas, principalmente nos estudos que envolvem um enfoque estatístico, praticamente não foi realizado. Uma exceção é a tese de doutoramento de R.S. de Jong, no “Kapteyn Astronomical Institute” (de Jong & van der Kruit 1994; de Jong 1996a,b,c).

Uma possibilidade de avaliar o comportamento da cor em galáxias, e portanto da distribuição da população estelar, que tem sido pouco explorada na literatura, é utilizar a distribuição radial de cor, ou seja, o perfil de cor. Esta informação pode oferecer também indicações sobre cenários de formação de bojos.

Nessa Dissertação, estudamos os índices de cor (B -V) e (U-B) ao longo das componentes bojo e disco de galáxias espirais do tipo Sbc, ordinárias e barradas. Neste estudo, damos especial ênfase às previsões dos cenários de formação de bojos nesta classe de galáxias. Assim, no restante deste Capítulo discorreremos brevemente acerca de alguns dos principais cenários de formação e evolução, e suas previsões. Finalizaremos o Capítulo 1 introduzindo com maior profundidade os objetivos deste trabalho.

1.1 Formação de bojos

Evidentemente, a formação da componente esferoidal em galáxias espirais está intimamente vinculada à formação de galáxias como um todo, de modo que um cenário de formação de galáxias deve poder explicar as propriedades observadas nas componentes bojo, disco e halo, simultaneamente. Existem, atualmente, três principais cenários su-geridos para a formação dos bojos em galáxias espirais, que buscam se adequar, principalmente, às relações observadas entre as propriedades de bojos e discos, já que ainda não existe um consenso a respeito do bojo ser somente a parte mais central do halo (Silk & Bouwens 1999; Renzini 1999), ou de bojo e halo serem duas entidades estruturais distintas (Wyse, Gilmore & Franx 1997). Além disso, as propriedades dos halos de galáxias são intrinsecamente mais difíceis de serem observadas. Como veremos, as diferenças entre os 3 cenários podem ser essencialmente resumidas na época de formação do bojo em relação à formação do disco. Bojos podem ter sido formados em uma época anterior à formação do disco, ou podem ter sido formados posteriormente. Uma terceira hipótese é a de que bojos e discos se formem concomitantemente. Antes de passar a uma breve descrição destes cenários, vejamos algumas das propriedades observadas; muitas delas tornaram-se conhecidas através de estudos do bojo e do disco da Galáxia.

Idades.

Em princípio, a determinação das idades de bojos e discos seria um teste definitivo na escolha de um cenário de formação. No entanto, como foi deixado bem claro por Combes (1999), o bojo não tem necessariamente a mesma idade das estrelas que contém, já que pode ter sido formado recentemente, constituído por estrelas velhas. De qualquer forma, tem sido observado que os discos têm, em média, cores mais azuis que as dos bojos, o que pode indicar que as estrelas dos bojos são mais velhas. Entretanto, os gradientes de cor apresentados por galáxias espirais mostram que as regiões mais externas dos discos são mais jovens do que suas regiões mais internas (de Jong 1996c). De fato, Peletier & Balcells (1996) mostram que as cores de bojos e das regiões internas dos discos são bastante similares, concluindo que a diferença nas idades médias das estrelas nestas componentes é menor do que 30%, apesar de existir uma incerteza devido à degenerescência idade–metalicidade.

Metalicidades.

Na Galáxia, a metalicidade (i.e., a abundância Fe/H) média das regiões externas do bojo é similar à do disco na vizinhança solar. Porém, a distribuição de metalicidades das estrelas do bojo é muito mais alargada. A distribuição de metalicidades das estrelas do halo, na vizinhança solar, é também muito alargada, mas o valor da metalicidade média é substancialmente inferior (Wyse, Gilmore & Franx 1997).

Dinâmica.

Apesar de um certo suporte rotacional, os bojos são mantidos, em geral, pela dispersão anisotrópica de velocidades das estrelas que contêm, enquanto que os discos são mantidos quase integralmente pelo movimento rotacional das estrelas. No entanto, as estrelas nos bojos de baixa luminosidade têm maior momento angular, o que os torna mais similares aos discos, enquanto que os bojos de alta luminosidade são dinamicamente mais semelhantes às galáxias elípticas (Silk & Bouwens 1999). Além disso, os bojos seguem o mesmo Plano Fundamental das galáxias elípticas, e a mesma relação luminosidade–metalicidade (Combes 1999 e referências aí contidas). Isso sugere que a formação dos bojos de alta luminosidade seja semelhante à formação das elípticas, enquanto que a origem dos bojos de baixa luminosidade esteja ligada à origem dos discos.

Vejamos agora com mais detalhes cada um dos principais cenários propostos na literatura para a formacao de bojos, e as previsões com relação às propriedades acima citadas, além de outras descobertas e propriedades mais específicas.

1.1.1 O cenário monolítico de formação

Um estudo clássico sobre a cinemática de 221 estrelas anãs, cujas órbitas cruzam a vizinhança solar, foi publicado em um famoso artigo de Eggen, Lynden-Bell & Sandage (1962). Esse estudo indicou que estrelas de baixa metalicidade movem-se invariavelmente em órbitas bastante excêntricas, enquanto que as estrelas de alta metalicidade possuem órbitas quase circulares. Também foi encontrada uma correlação entre a metalicidade estelar e o momento angular da estrela: estrelas de baixa metalicidade possuem pouco momento angular. Também foi mostrado que as estrelas de alta metalicidade se concentram no plano do disco da Galáxia, enquanto que aquelas de baixa metalicidade podem ser encontradas não somente no disco, mas como também em várias alturas distintas em relação ao plano Galáctico.

A interpretação destas correlações levou os autores a formular um cenário para a formação da Galáxia que, posteriormente, foi estendido para as outras galáxias, e deno-minado por monolítico. Neste cenário, o bojo seria formado através do colapso radial do gás protogaláctico de abundância química primordial. Este colapso termina rapidamente, em escalas de tempo da ordem de anos, quando o aumento do momento angular na região central interrompe a queda radial do gás. Entretanto, o colapso do gás na direção paralela ao momento angular continua, dando origem ao disco.

Como a densidade do gás nas regiões centrais cresce rapidamente, também cresce assim a taxa de formação estelar. Portanto, a primeira geração de estrelas é formada durante o colapso, com órbitas de alta excentricidade, metalicidade baixa, e vai constituir o bojo. Enquanto a primeira geração estelar evolui, o gás remanescente que está dando origem ao disco se enriquece com os elementos químicos resultantes da nucleossíntese estelar. Assim, as estrelas que constituem o disco possuem órbitas quase circulares, alta metalicidade, e são mais jovens que as estrelas do bojo. É evidente que, neste cenário, a formação do bojo ocorre em uma época anterior à do disco.

Apesar da advertência apontada acima por Combes (1999), as evidências de uma população estelar mais velha no bojo da Galáxia, e no de outras galáxias, têm levado pesquisadores a dar suporte ao cenário monolítico (Silk & Bouwens 1999).

No entanto, é difícil conciliar as previsões das metalicidades estelares neste cenário com a largura da distribuição das metalicidades das estrelas no bojo Galáctico e, em especial, com a descoberta de estrelas super-ricas em metais nesta componente (McWilliam & Rich 1994). Tentativas de conciliação levaram ao modelo de ciclo fechado (Ibata & Gilmore 1995 e referências aí contidas; veja também François, Vangioni-Flam & Audouze 1990; Larson 1990), onde o gás é processado localmente, resultando na população estelar em cada ponto do sistema.

Além disso, a análise de imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble por Ca-rollo et al. (1997) mostra que os bojos em galáxias espirais exibem freqüentemente pontos brilhantes, que são, muito provavelmente, regiões de formação estelar. Evidências de que o mesmo fenômeno pode estar ocorrendo no bojo da Galáxia são apresentadas em Rich & Terndrup (1997). Pfenniger (1993) aponta que a simples existência de galáxias espirais sem bojos (Sd, Sm), ou com bojos muito pequenos (Sc) já é um indício de que o cenário monolítico não é a única possibilidade para a formação de galáxias. Outros fortes vínculos que devem ser obedecidos pelos modelos de formação que seguem o cenário monolítico podem ser encontrados em Avila-Reese & Firmani (1998).

1.1.2 O cenário hierárquico de formação

Toomre & Toomre (1972) mostraram, através de simulações numéricas, que encontros entre galáxias podem produzir forças de maré suficientemente fortes para dar origem a várias características morfológicas observadas em galáxias, tais como pontes e caudas. Entre os exemplos que podem endossar as previsões das simulações, pode-se destacar NGC 4038 + NGC 4039 (“as Antenas”) e M 51 + NGC 5195 (a galáxia “Redemoinho”). Estas simulações monstraram que o encontro entre galáxias certamente tem um importante papel na evolução destes objetos, e que características morfológicas observadas poderiam ser produzidas por tais encontros. Estudos posteriores (ver Alladin & Narasimhan 1982 para uma revisão) indicaram que colisões mais fortes, resultando na posterior fusão, entre galáxias espirais, poderiam dar origem a uma galáxia elíptica. Schweizer (1982), por exemplo, mostra que NGC 7252 (também conhecida como galáxia “Átomos pela Paz”) apresenta várias características que sugerem ser um resultado de uma recente fusão entre duas galáxias espirais de massas similares. No entanto, esta galáxia possui um único núcleo, que tem uma distribuição de luminosidade seguindo a lei , típica do perfil de luminosidade de galáxias elípticas.

De maneira similar, a acrescência de uma galáxia companheira anã por uma galáxia espiral poderia contribuir para a formação da componente esferoidal de galáxias espirais. Este processo poderia se repetir várias vezes, já que o encontro entre galáxias certamente não é um raro fenômeno, contribuindo para a construção de um bojo cada vez mais proeminente, constituindo, assim, o cenário hierárquico de formação. Enquanto galáxias elípticas podem ser o resultado de uma fusão entre duas galáxias espirais de tamanhos similares, os bojos seriam formados pela acrescência de galáxias satélites anãs.

A existência de vários exemplos de galáxias espirais gigantes com numerosas companheiras anãs favorece este cenário, que possui duas versões principais. Na primeira delas, a fusão das galáxias destrói o disco já existente, que volta a se formar através da queda do gás remanescente. Nesta versão, o disco é continuamente destruído e recons-truído, enquanto o bojo torna-se cada vez mais importante. Assim, bojos serão mais velhos que discos. Seguindo este raciocínio, Baugh, Cole & Frenk (1996) elaboraram um modelo simples, que explica de maneira natural diversas propriedades observadas em galáxias, tais como a relação densidade–morfologia (segregação morfológica) e o efeito Butcher–Oemler. No entanto, uma das previsões deste modelo é a de que os bojos em galáxias espirais de tipo tardio, que possuem uma baixa razão bojo/disco, devem ser mais velhos do que aqueles em espirais de tipo jovem, já que para ter um disco maior a galáxia deve ter permanecido sem ser perturbada por companheiras e adquirindo gás por um longo tempo. Essa previsão não parece ser compatível com a observação de que galáxias com alta razão bojo/disco não mostram evolução na função de luminosidade até “redshifts” da ordem de 1 (Wyse, Gilmore & Franx 1997 e referências aí contidas). Por outro lado, pode-se construir modelos (Bouwens, Cayón & Silk 1998) em que a acrescência de uma galáxia companheira anã contribui tanto para a formação do bojo quanto para a formação do disco, sem destruir um eventual disco já existente (ver também Kauffmann & White 1993). Nesta versão do cenário hierárquico, bojos e discos têm idades similares.

O cenário hierárquico pode se adequar muito bem às idades observadas de bojos e discos. Entretanto, se os bojos são formados via acrescência, então as metalicidades observadas em bojos, e em particular no bojo da Galáxia, impõem fortes vínculos na metalicidade dos objetos acrescidos. Estes devem possuir metalicidades relativamente elevadas, o que traz limites na fração do bojo que pode ter sido acrescida recentemente (Combes 1999 e referências aí contidas). Além disso, dada a correlação entre metalicidade e luminosidade, então os bojos devem ter sido formados por galáxias anãs de luminosidades semelhantes às dos bojos (Wyse, Gilmore & Franx 1997 e referências aí contidas).

No caso da Galáxia, as diferenças entre as propriedades cinemáticas e químicas das estrelas no bojo, nas Nuvens de Magalhães e na (recentemente descoberta) galáxia anã esferoidal Sagittarius, indicam que, se a acrescência de companheiras teve um papel importante na formação do bojo Galáctico, então, certamente, estas companheiras eram bastante distintas das que nós temos atualmente. No entanto, a existência de um grande número de estrelas no halo Galáctico com órbitas retrógradas (Larson 1990) é um indício de que a acrescão de pequenos satélites pode ser importante na origem dos halos galácticos. Por outro lado, esse processo pode não ter um papel fundamental na origem de discos e bojos em geral, já que a observação de órbitas retrógradas nestas componentes é rara (Wyse, Gilmore & Franx 1997).

1.1.3 O cenário de evolução secular

Muitos estudos numéricos têm demonstrado que instabilidades dinâmicas em discos, tais como braços espirais222Ver, por exemplo, Zhang (1996,1998)., mas, principalmente barras, podem ser responsáveis pela formação de bojos em escalas de tempo maiores que a escala de tempo dinâmica de galáxias (i.e., anos).

Evidências observacionais mostram que mais da metade das galáxias brilhantes no universo local possuem barras. Muito trabalho a respeito desta estrutura galáctica foi realizado para que o nosso conhecimento sobre barras possa ser considerado hoje pouco mais do que qualitativo (veja Friedli 1999 para uma revisão).

Sabemos que, devido a instabilidades dinâmicas, é muito provável o surgimento espontâneo de uma barra em discos galácticos, e que estas estruturas também podem ser induzidas por galáxias companheiras interactuantes. Uma vez presentes, as barras produzem uma série de fenômenos evolutivos na galáxia hospedeira. Estudos teóricos (e.g., Friedli & Benz 1993, 1995 e referências aí contidas) mostram que, através de choques e torques gravitacionais, uma barra estelar é capaz de coletar gás das regiões externas do disco para as regiões internas. Assim, deve ocorrer uma mistura em grande escala do gás ao longo da galáxia, que, em princípio, deveria afetar o comportamento dos perfis de abundância de alguns elementos químicos. Em acordo com essa previsão, Martin & Roy (1994) e Zaritsky, Kennicutt & Huchra (1994) concluem, a partir de um estudo de abundância química em galáxias espirais, que as barradas tendem a apresentar gradientes da abundância O/H menos acentuados do que galáxias não–barradas. Além disso, Sakamoto et al. (1999) mostram que galáxias barradas apresentam uma maior concentração central de gás molecular (CO) do que galáxias ordinárias. Estes autores argumentam que estes resultados indicam que o transporte de gás ao longo da barra para as regiões centrais das galáxias deve ter ocorrido.

Por outro lado, simulações N–Corpos (e.g., Combes & Sanders 1981) mostram que uma barra que se desenvolve em um disco plano não permanece fina, i.e., não permanece no plano do disco, já que ressonâncias orbitais (e/ou as instabilidades “bar–buckling” ou “fire–hose”) provocam o aquecimento vertical da barra, que se manifesta na formação de uma estrutura perpendicular ao plano do disco, ou seja, no espessamento da barra, em uma escala de tempo de cerca de 1 Giga-ano após a formação desta. Este espessamento é mais importante na região central da barra, que acaba desenvolvendo um bojo com morfologia retangular ou em forma de amendoim (Sellwood 1993). Em uma série de trabalhos recentes (Kuijken & Merrifield 1995; Merrifield & Kuijken 1999; Bureau & Athanassoula 1999; Athanassoula & Bureau 1999; Bureau & Freeman 1999; Bureau, Freeman & Athanassoula 1999) a natureza destes bojos foi estudada, considerando evidências observacionais em favor de mecanismos de acrescência ou de instabilidades em barras. Os resultados indicam que, apesar dos mecanismos de acrescência serem possíveis e prováveis, eles não são os mecanismos primários, e que instabilidades “bar–buckling” devem ser res-ponsáveis pela ocorrência da maioria dos bojos com estas morfologias. Estes resultados reforçam, portanto, a hipótese de que bojos retangulares ou em forma de amendoim são, de fato, galáxias barradas vistas de perfil, conforme sugerido por de Souza & dos Anjos (1987), e que o cenário de evolução secular em galáxias barradas deve gerar as morfologias observadas nestes tipos de bojos.

Além disso, o aumento da concentração de massa nas regiões centrais da galáxia, provocado pelo transporte de gás ao longo da barra, dá origem a órbitas estelares irregulares que transportam estrelas do disco para o bojo (e.g., Berentzen et al. 1998). Assim, temos, por um lado, o transporte de gás para as regiões centrais das galáxias que pode produzir surtos de formação estelar e o enriquecimento químico destas regiões. E, por outro lado, o transporte de estrelas do disco para o bojo via aquecimento vertical da barra e a indução de órbitas estelares irregulares. Dessa forma, os processos evolutivos relacionados a barras estelares podem ser responsáveis pela construção de bojos galácticos.

Norman, Sellwood & Hasan (1996), entre outros trabalhos teóricos, mostram que a concentração central de massa, induzida pela barra, faz com que as órbitas que a sustentam (entre essas as órbitas do tipo , que são órbitas estáveis, de alta excentricidade, ao longo do eixo maior da barra) desapareçam. Portanto, a barra pode ser destruída devido aos processos que ela própria induz. Estes autores vão mais além, sugerindo que a formação da barra, sua dissolução e conseqüente construção do bojo, possa ser um processo recorrente.

O transporte de gás para as regiões centrais de galáxias, induzido pela barra, tem sido estudado também como uma possível alternativa para a alimentação de núcleos ativos de galáxias. Através de processos dinâmicos (desacoplamento), uma barra secundária pode surgir interna à barra primária e conduzir o gás até pequenas escalas de distância, próximas ao núcleo ativo (Shlosman, Frank & Begelman 1989; Shlosman, Begelman & Frank 1990). Erwin & Sparke (1998) apresentam galáxias onde a barra secundária pode ser identificada. Em NGC 2681, Erwin & Sparke (1999) encontram uma hierarquia de três barras. Embora ainda não haja um consenso a respeito da relação das barras com os núcleos ativos (Ho, Filippenko & Sargent 1997; Knapen 1998), a formação e dissolução de barras hierárquicas favorece ainda mais o cenário no qual a construção de bojos está intimamente ligada aos processos dinâmicos nos discos galácticos (Friedli & Martinet 1993). Neste último trabalho, é sugerido que a contínua construção do bojo pode transformar a morfologia de uma galáxia. Assim sendo, uma galáxia do tipo Sc pode, através destes processos de evolução secular, tornar-se uma galáxia do tipo Sb, fazendo com que pelo menos a seqüência tardia de Hubble ganhe um significado evolutivo entre tipos contíguos.

Muitos outros estudos observacionais dão suporte ao cenário de formação de bojos via evolução secular. A similaridade das cores em bandas largas de bojos e das regiões internas de discos, encontrada por Peletier & Balcells (1996) para uma amostra de espirais de tipo jovem, é um exemplo, já que indica que as idades e as metalicidades das estrelas nessas regiões são semelhantes, embora a degenerescência idade–metalicidade nas cores de populações estelares possa trazer incertezas. Courteau, de Jong & Broeils (1996 – veja também de Jong 1996b) mostram que existe uma correlação entre as escalas de comprimento de bojos e discos para uma amostra de espirais de tipos jovem e tardio. Estes resultados podem estar indicando que as formações de bojo e disco não podem ser fenômenos tão distintamente separados como no cenário monolítico, mas que deve existir uma conexão evolutiva entre essas duas componentes. Além disso, os surtos de formação estelar observados por Carollo et al. (1997) em bojos extragalácticos são naturalmente explicados no cenário de evolução secular.

Outras evidências que dão apoio a este cenário são encontradas em observações a respeito da dinâmica e cinemática de bojos. Kormendy (1982) mostra que bojos triaxiais, que são dinamicamente semelhantes a barras, têm uma velocidade máxima de rotação maior do que os bojos de galáxias ordinárias e, portanto, são mais semelhantes a discos. Neste artigo, Kormendy conclui que “uma fração significativa do bojo em muitas galáxias barradas deve consistir de gás do disco que foi transportado para o centro pela barra. Na medida em que este gás se acumula, forma estrelas e dá origem a uma distribuição estelar muito centralmente concentrada, a qual é fotometricamente semelhante a um bojo, mas dinamicamente semelhante a um disco.”. Kormendy & Illingworth (1983) mostram que bojos de galáxias barradas têm, em geral, uma dispersão central de velocidade menor do que os bojos de galáxias ordinárias de mesma luminosidade. Como os discos têm uma dispersão central de velocidade menor do que bojos, este resultado é consistente com a hipótese de que os bojos em galáxias barradas foram acrescidos com material do disco, transportado pela barra. A semelhança entre a distribuição de elipticidades de bojos e discos também foi utilizada como um argumento de que as formações destas duas componentes são eventos conexos (Kormendy 1993). Outra evidência de que os processos evolutivos em barras contribuem para a formação de bojos vem do fato de que estrelas ricas em metais no bojo Galáctico possuem características cinemáticas de barras, enquanto que as estrelas pobres em metais nesta região não possuem esta propriedade (Rich & Terndrup 1997).

Entretanto, Wyse, Gilmore & Franx (1997) apontam para um problema potencial para a aplicabilidade geral deste cenário de formação de bojos. Este problema vem do fato de que as barras em galáxias espirais de tipo jovem possuem um perfil de luminosidade constante, enquanto que aquelas em espirais de tipo tardio têm perfis exponenciais, ou ainda mais abruptos. Por outro lado, a decomposição de perfis de luminosidade de galáxias espirais mostra que os discos e os bojos em espirais tardias são melhor ajustados por um perfil exponencial, enquanto que os bojos em espirais de tipo jovem têm um perfil mais próximo à lei (e.g., Courteau, de Jong & Broeils 1996). Estes resultados podem indicar que o cenário de evolução secular somente tem um importante papel na formação de bojos em espirais tardias.

Por outro lado, analisando a densidade no espaço de fase das estrelas no bojo e no disco da Galáxia (que têm valores típicos para outras galáxias também), Wyse (1998) mostra que bojos de galáxias não podem se formar através da instabilidade dinâmica de discos estelares puros; uma componente dissipativa (gás) precisa ser invocada para o processo, o que impõe vínculos nos modelos que se baseiam no cenário de evolução secular.

Apesar de Courteau, de Jong & Broeils (1996) afirmarem que a correlação entre os comprimentos de escala de bojos e discos é melhor compreendida em um modelo no qual o disco se forma primeiro e dá origem ao bojo, cada vez mais torna-se claro que os 3 cenários que acabamos de descrever devem ocorrer, e que a formação de bojos pode ser uma combinação destes 3 cenários. No caso da Galáxia, por exemplo, a pequena diferença nas idades de aglomerados globulares de mesma metalicidade, e a também pequena variação nas idades destes em relação à distância Galactocêntrica, favorece o cenário monolítico, já que, neste cenário, os aglomerados globulares se formariam rapidamente durante o colapso da protogaláxia. No entanto, a existência de alguns aglomerados globulares Galácticos que têm um comportamento anômalo indica que houve, em algum momento, a captura de companheiras anãs pela Galáxia (Stetson, VandenBergh & Bolte 1996). Além disso, todas as evidências observacionais e os resultados dos estudos numéricos descritos acima tornam pouco provável que os processos de evolução secular não tenham ocorrido, ou não ocorram, na Galáxia, principalmente porque muitas evidências apontam para a existência de uma barra em nosso sistema estelar (e.g., referências em Binney & Tremaine 1987).

A questão que permanece para ser respondida por estudos futuros é a de determinar a importância relativa de cada um destes cenários, e como o papel de cada um deles varia em diferentes condições físicas, como, por exemplo, em ambientes de diferentes densidades galácticas. Certamente, o estudo de galáxias em altos “redshifts”, ou seja, a observação de galáxias no processo de formação, trará progressos na tentativa de obter estas respostas. Por exemplo, Abraham et al. (1994,1996) e van den Bergh et al. (1996) fazem um estudo das propriedades morfológicas de galáxias no “Hubble Deep Field”, utilizando um sistema de classificação baseado na concentração central de luz e na assimetria dos objetos. Estes autores concluem que: (i) galáxias barradas são raras no “Hubble Deep Field”; (ii) a fração de espirais de tipo jovem (i.e., com alta razão bojo/disco) é similar à mesma fração no Universo local, e (iii) a fração de objetos peculiares, ou em interação ou fusão é significativamente maior do que entre as galáxias próximas. Este resultado pode favorecer o cenário hierárquico. No entanto, Marleau & Simard (1998) obtêm parâmetros estruturais para as galáxias no “Hubble Deep Field”, através da decomposição do perfil de brilho superficial destas galáxias em um perfil exponencial para o disco e um perfil de Sérsic para o bojo. Os resultados obtidos por Marleau e Simard contradizem os descritos acima, já que estes autores encontram que somente 8% dos objetos têm bojos dominantes. Este resultado claramente favorece um cenário no qual a formação do bojo ocorre posterior à do disco, tal como no cenário de evolução secular.

1.2 Gradientes de cor e o cenário de evolução secular – Motivação do trabalho

O objetivo deste estudo é o de verificar a existência de correlações que possam indicar a ocorrência dos efeitos de evolução secular em galáxias barradas, apresentados na seção 1.1.3. Para tanto, realizamos duas principais abordagens distintas, porém complementares. A primeira delas consiste, essencialmente, na determinação e análise dos gradientes de cor de uma amostra de galáxias barradas e ordinárias. A segunda abordagem consiste na determinação e na análise dos parâmetros característicos dos perfis de luminosidade de bojos e discos de parte de nossa amostra principal de galáxias. Na primeira abordagem, para determinar os gradientes de cor, utilizamos dados obtidos na literatura, enquanto que, na segunda abordagem, a decomposição bojo/disco foi realizada através de imagens digitalizadas do DSS (“Digitized Sky Survey”), adquiridas em placas fotográficas. Finalmente, realizamos um estudo comparativo, com dados adquiridos por nós, em CCD (“Charge–Coupled Device”), em missões observacionais realizadas no Observatório do Pico dos Dias (Laboratório Nacional de Astrofísica – OPD/LNA).

Gradientes de cor (Capítulo 2).

Uma importante ferramenta que pode trazer pistas a respeito dos diferentes processos evolutivos que ocorrem em galáxias é a análise de índices de cor. Veremos na seção 2.1 como estes índices nos proporcionam informações a respeito da população estelar e da história de formação estelar em galáxias. Uma conseqüência natural do cenário de evolução secular é a homogeneização das populações estelares ao longo de bojo e disco, que deve se manifestar, de maneira análoga, na homogeneização dos índices de cor ao longo da galáxia. Para verificar este efeito, determinamos os gradientes de cor (B -V) e (U-B) para uma amostra de 257 galáxias de tipos morfológicos Sb, Sbc e Sc, barradas e ordinárias. Os gradientes foram calculados através de métodos estatísticos robustos, utilizando dados da literatura, obtidos através de fotometria fotoelétrica de abertura.

Fotometria superficial (Capítulo 3).

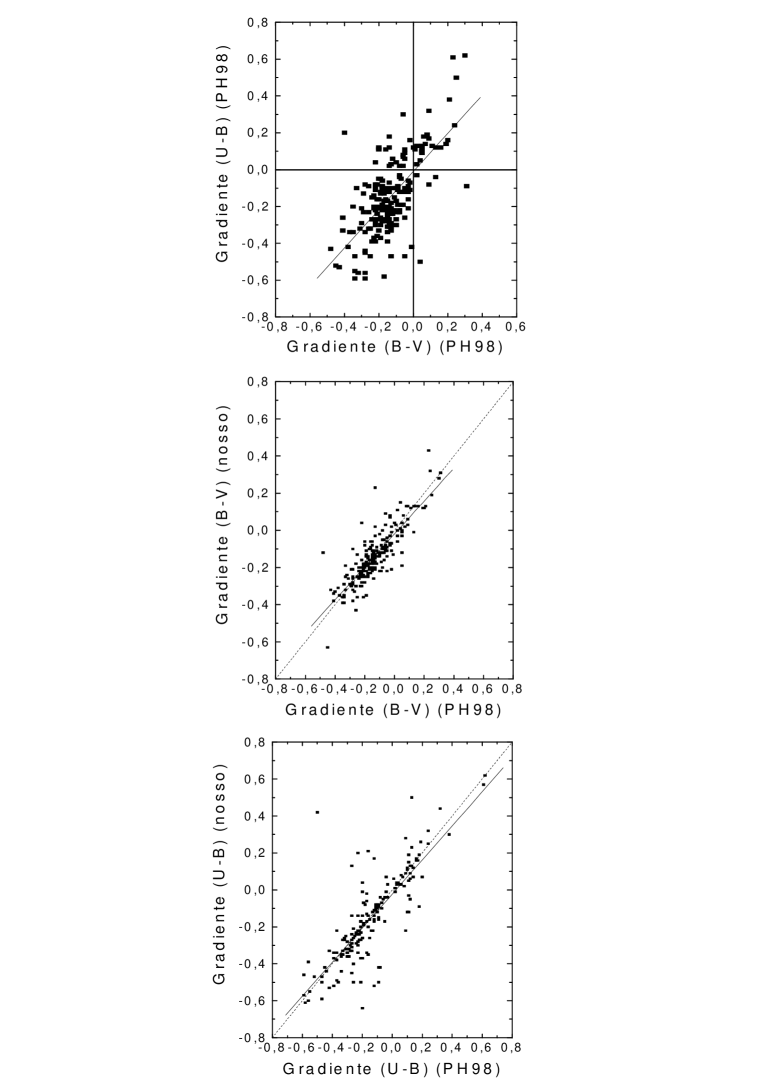

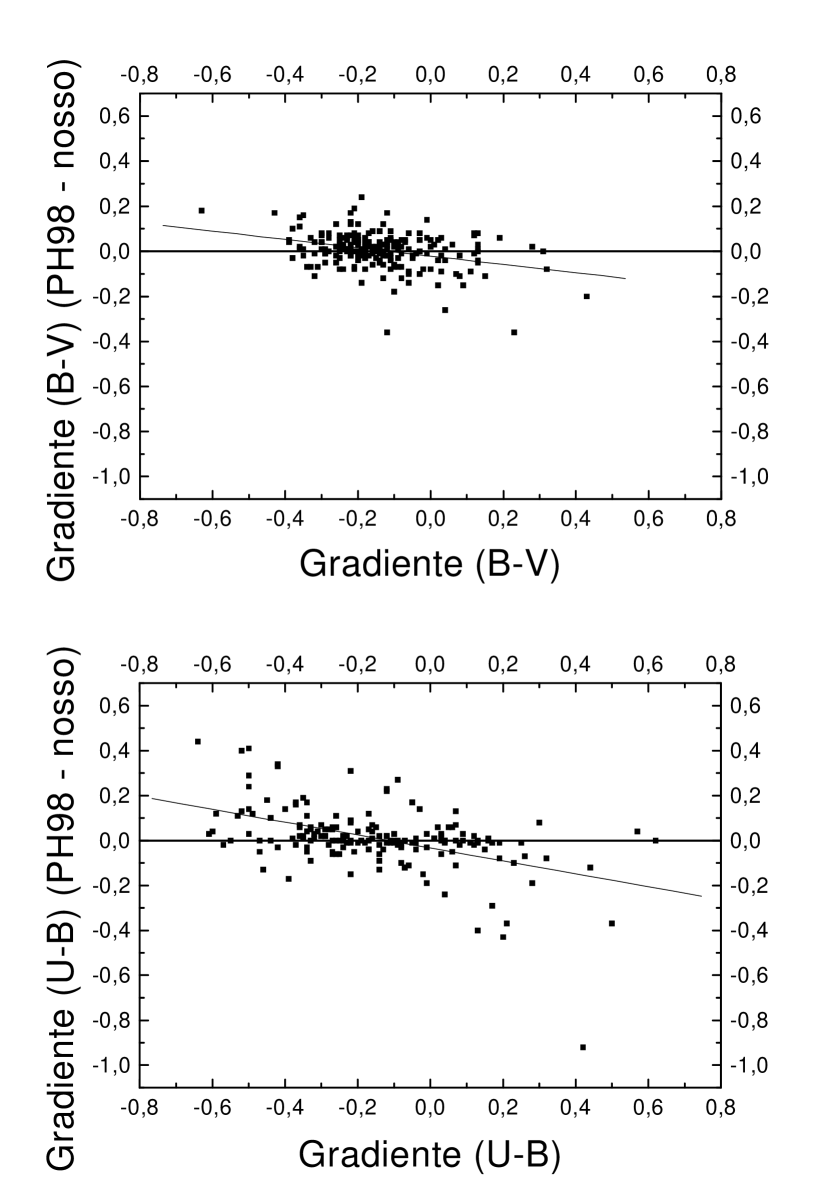

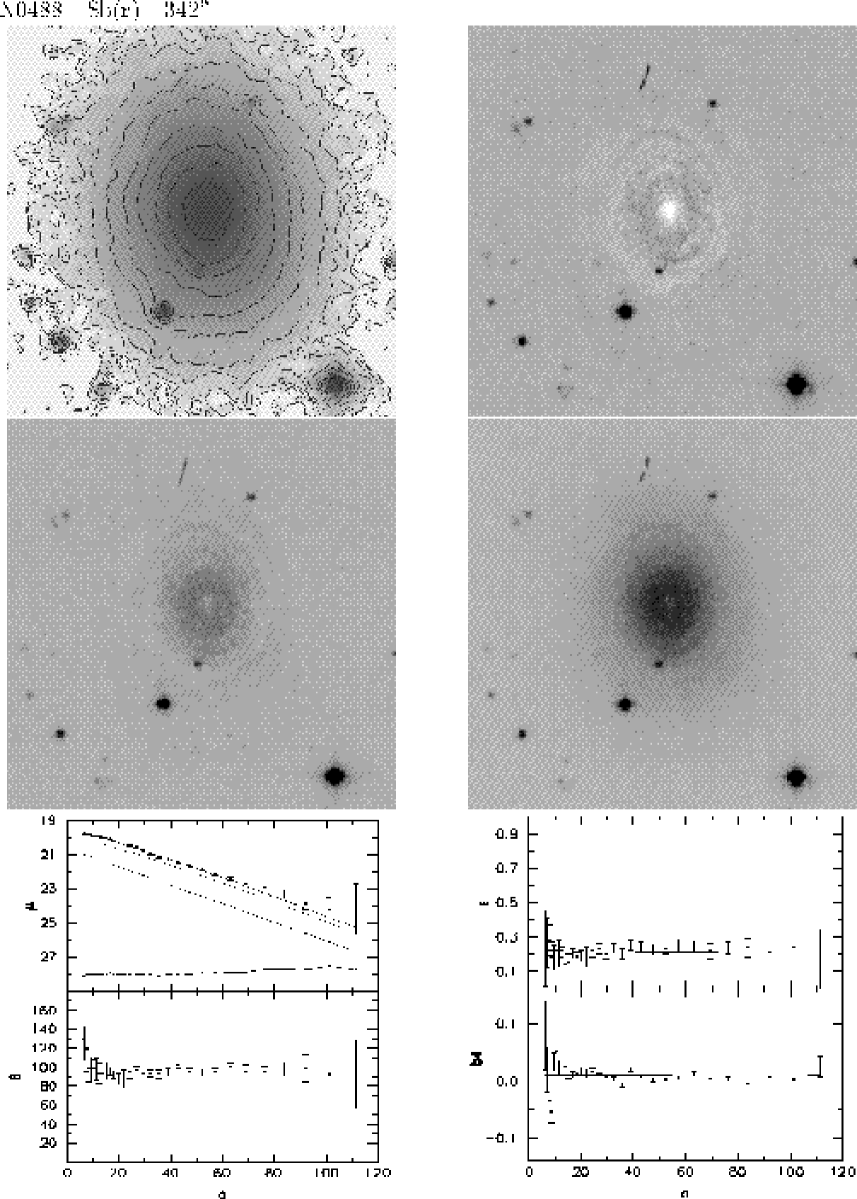

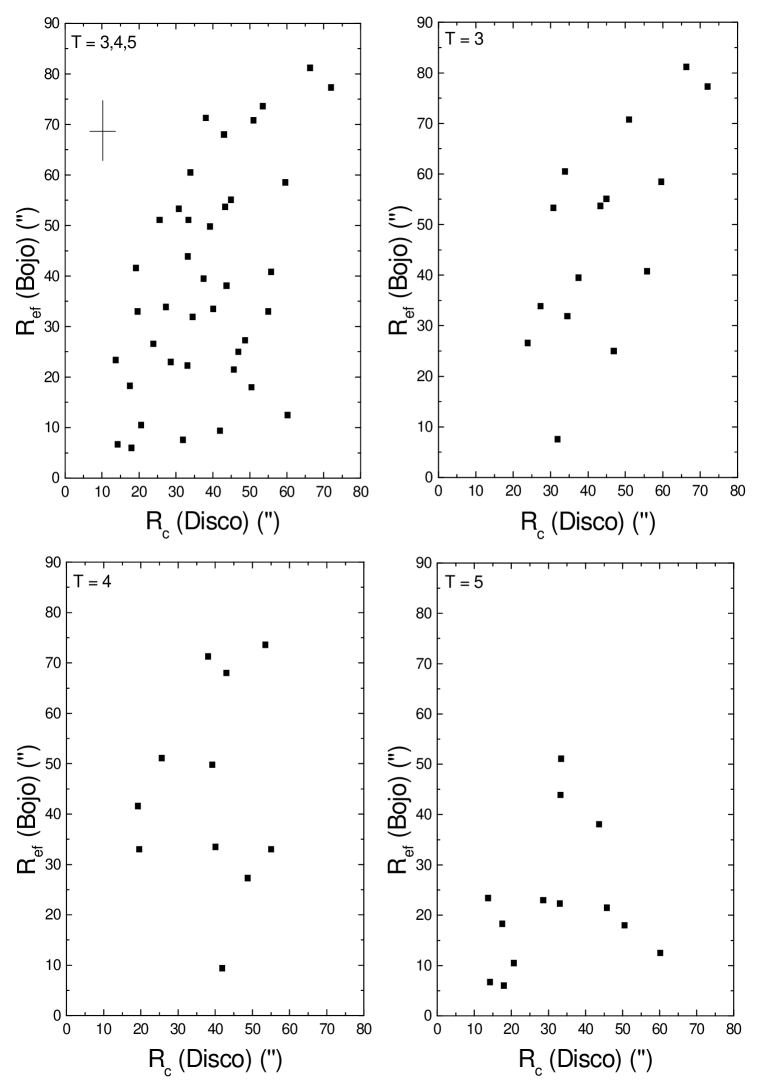

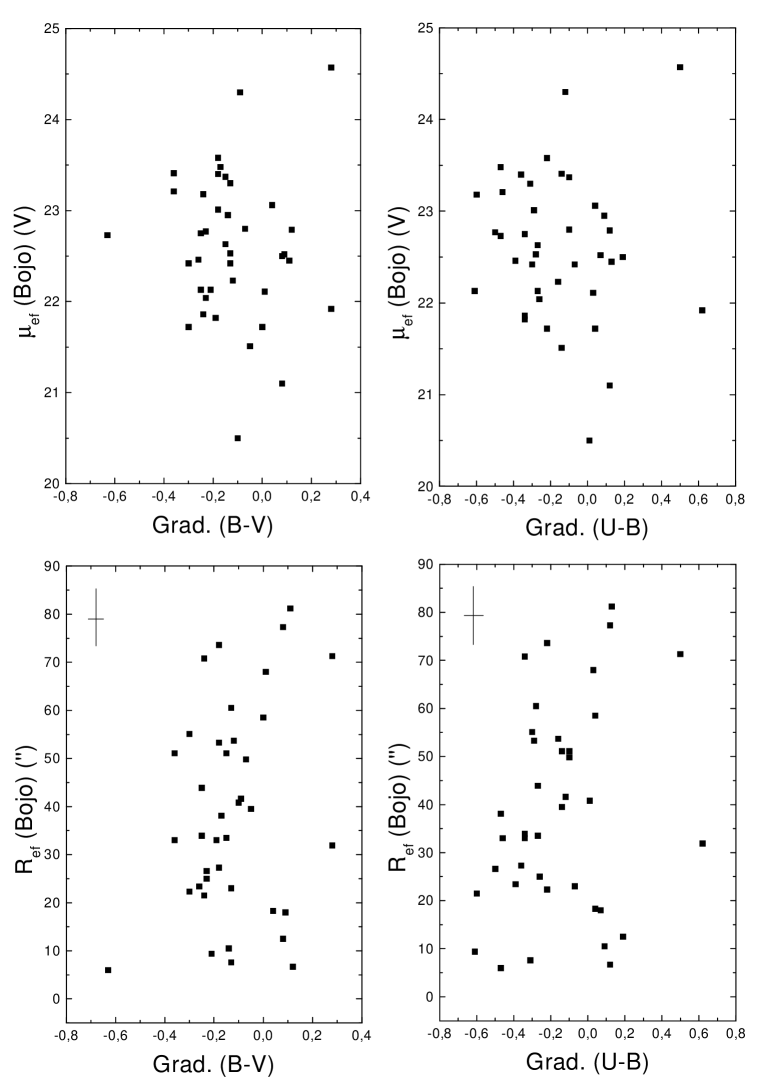

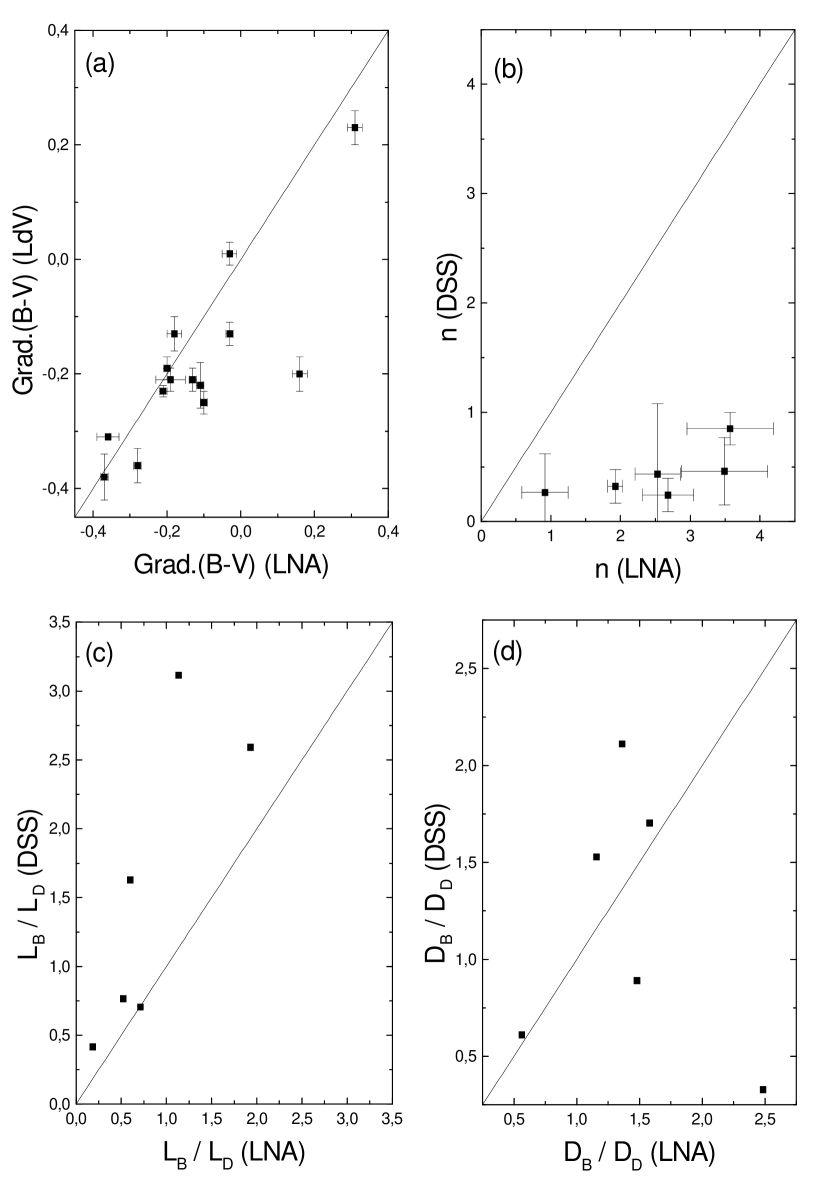

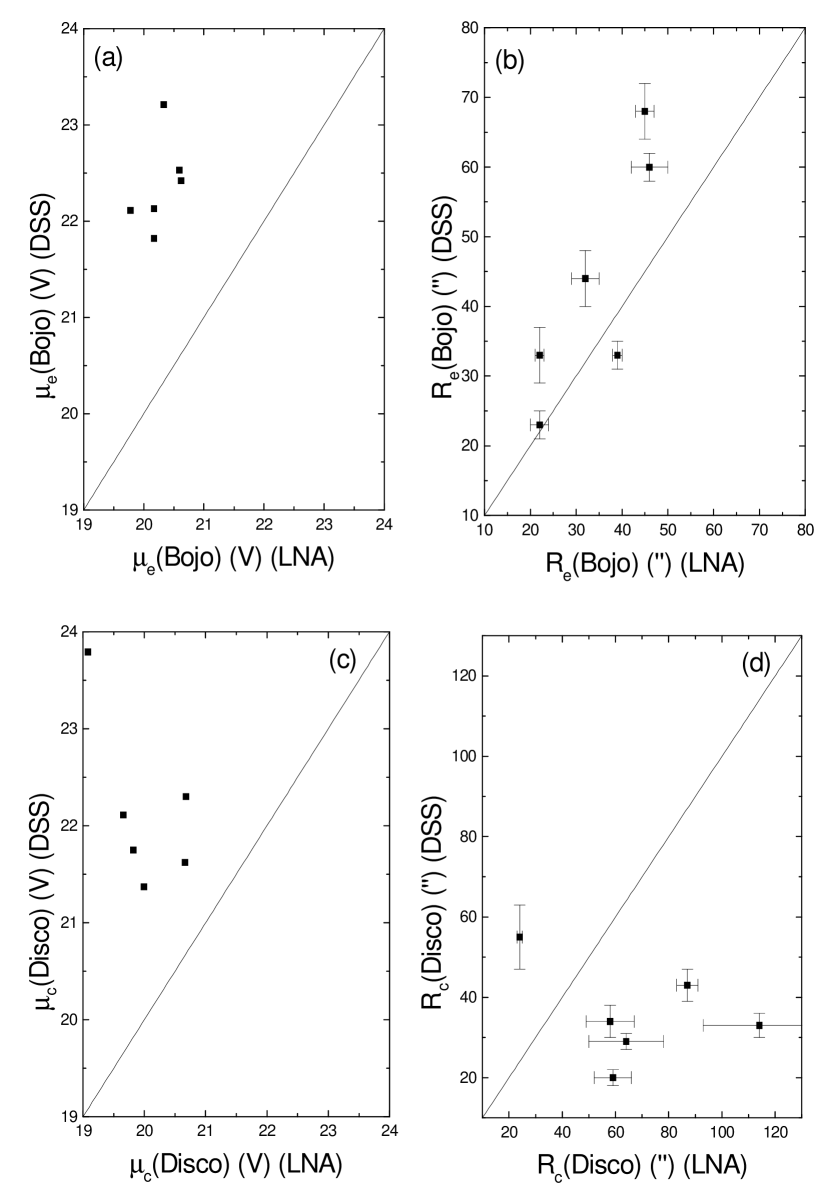

Neste capítulo, o objetivo é verificar, através de técnicas de fotometria superficial, correlações que possam contribuir para corroborar, ou não, o cenário de evolução secular em galáxias barradas. Este cenário provê mecanismos para a formação e/ou construção de bojos em galáxias espirais333Deixemos clara a distinção entre os termos “formação” e “construção” de bojos. A formação do bojo pressupõe a anterior inexistência desta componente. Por sua vez, a construção do bojo se refere ao seu crescimento e, portanto, necessita que esta componente já exista, independentemente de qual tenha sido o seu processo de formação.. Uma conseqüência natural que seria esperada para as galáxias que sofreram estes efeitos de evolução secular é a de que a componente bojo cresceria. Além disto, como conseqüência destes processos, deveríamos esperar fortes correlações entre as dimensões de bojo e disco, já que estas duas componentes teriam seus processos de evolução compartilhados. Portanto, uma correlação compatível com o cenário de evolução secular seria a de que aquelas galáxias cujas populações estelares de bojo e disco são similares seriam também aquelas que apresentam bojos mais proeminentes. Para verificar esta correlação, realizamos decomposições bojo/disco para 39 galáxias, que constituem uma sub-amostra representativa de nossa amostra inicial. O algoritmo de decomposição ajusta perfis de brilho distintos para as componentes bojo e disco ao perfil de brilho total da galáxia, fornecendo-nos parâmetros característicos, tais como o raio efetivo do bojo, o brilho superficial efetivo do bojo e a razão entre as luminosidades de bojo e disco. É importante enfatizar que o algoritmo de decomposição utiliza a imagem das galáxias e, portanto, realiza um ajuste bi-dimensional, raramente apresentado na literatura. As imagens utilizadas nessa abordagem são do DSS. Como os gradientes de cor foram determinados com dados obtidos através de fotometria fotoelétrica de abertura, e a decomposição bojo/disco foi realizada em imagens digita-lizadas, adquiridas em placas fotográficas, é relevante verificar se os resultados assim obtidos são compatíveis com aqueles obtidos através do imageamento em CCD, já que essa é uma técnica mais moderna e refinada. Portanto, realizamos o imageamento em CCD para 14 galáxias de nossa amostra no OPD/LNA. Com essas imagens, os gradientes de cor foram determinados, e a decomposição bojo/disco foi realizada, da mesma maneira como foi efetuado para o restante de nossa amostra. Esses dados nos permitiram realizar um estudo comparativo, apresentado na seção 3.5.

Finalizando esta Dissertação, o Capítulo 4 apresenta nossas conclusões finais e nossas perspectivas futuras para este trabalho.

Capítulo 2 Gradientes de Cor

Neste capítulo, apresentamos um estudo estatístico do comportamento dos índices de cor ao longo da direção radial de galáxias espirais tardias (Sb’s, Sbc’s e Sc’s). O objetivo principal é o de verificar, através da informação da distribuição de cor, e portanto, em princípio, da população estelar, como os gradientes de cor se comportam nas galáxias da amostra. Em particular, estamos interessados em verificar a presença de gradientes de cor nulos, ou seja, índices de cor semelhantes em bojos e discos, que indicariam, portanto, a homogeneização das populações estelares, como previsto por processos de evolução secular em galáxias barradas (ver seção 1.1.3). Para este fim, selecionamos uma amostra de 257 galáxias dos tipos Sb, Sbc e Sc, ordinárias e barradas, com medidas dos índices de cor (B -V) e (U-B) ao longo de cada uma delas, publicadas em “A General Catalogue of Photoeletric Magnitudes and Colors of Galaxies in the U, B, V System” (Longo & A. de Vaucouleurs 1983,1985 – doravante LdV83,85).

No decorrer deste capítulo, vamos mostrar que, na maioria das galáxias, os índices de cor variam suavemente da região central para a região periférica, caracterizando, assim, um gradiente de cor. Veremos também que a maior parte das galáxias em nossa amostra apresenta um acentuado gradiente de cor negativo, i.e., têm índices mais vermelhos nas regiões centrais (bojo), e índices mais azuis nas regiões periféricas (disco).

A diferença entre os índices de cor dos bojos e discos indica que a população estelar dominante varia ao longo das galáxias. Este fato está em acordo com a previsão do cenário monolítico de formação de galáxias espirais (ver seção 1.1.1), que identifica essa diferença nas populações estelares de bojos e discos como conseqüência de que a formação destas componentes se dá de forma distinta e separada.

Por outro lado, uma das conseqüências naturais do cenário de evolução secular em galáxias barradas (ver seção 1.1.3) é a homogeneização das populações estelares ao longo do bojo e disco, já que os processos de evolução promovem uma conexão entre essas duas componentes. Desde que haja uma quantidade suficiente de gás no disco e desde que a barra esteja presente durante um intervalo de tempo suficiente para que esse gás seja transportado para as regiões centrais da galáxia, dando origem aí a surtos de formação estelar, as populações do bojo e disco deverão ser mais semelhantes entre si do que aquelas em uma galáxia que não sofreu tais processos. Essa homogeneização é ainda mais acentuada na medida em que a barra induz o transporte de estrelas do disco para o bojo através do esquentamento vertical do disco. Evidentemente, a homogeneização das populações estelares deve se refletir de modo análogo no comportamento dos índices de cor ao longo da galáxia. Assim sendo, uma galáxia que sofreu tais processos deve apresentar índices de cor semelhantes no bojo e no disco, ou seja, deve apresentar um gradiente de cor aproximadamente nulo ou menos acentuado. De fato, cerca de 25% das galáxias em nossa amostra apresentam este comportamento. Veremos que há, entre essas galáxias, um excesso estatisticamente significativo de galáxias barradas. Também veremos que os índices de cor destas galáxias são similares aos índices dos discos das galáxias com o típico gradiente negativo. Estes resultados podem estar indicando que, pelo menos em algumas galáxias, a barra atua unificando as populações estelares de bojos e discos, em acordo com o cenário de evolução secular.

Na próxima seção, introduzimos os conceitos básicos que fundamentam este estudo. As seções 2.2 e 2.3 descrevem, respectivamente, a seleção da amostra estudada e a determinação dos gradientes de cor, bem como dos índices de cor característicos do bojo e do disco de cada galáxia. Os resultados são apresentados em 2.4, e analisados e discutidos na seção 2.5, que também traz um resumo de nossas conclusões.

2.1 Magnitudes, cores e populações estelares

As 1022 estrelas catalogadas no “Almagesto” de C. Ptolomeu estão divididas em 6 grupos distintos, ou magnitudes, de acordo com o brilho aparente desses objetos, de modo que as estrelas mais brilhantes são de magnitude 1 e as estrelas mais tênues que podem ser vistas pelo olho desarmado são de magnitude 6. Esta obra foi elaborada na primeira metade do século II A.D. e é uma compilação de todo o conhecimento de Astronomia adquirido até então na Grécia Antiga. A essência dessa classificação do brilho das estrelas perdurou e é utilizada até hoje. Acreditava-se, na época, que essa divisão em magnitudes correspondia a diferenças equivalentes em luminosidade, mas como a resposta do olho humano à radiação é logarítmica, i.e., nossos olhos reconhecem razões iguais de luminosidade, mas não incrementos iguais na luminosidade111Esta relação é conhecida como a lei de Fechner dos estímulos., a escala de magnitudes resulta ser uma escala logarítmica. Estudos posteriores por N. Pogson em 1856 mostraram que, de fato, uma estrela de sexta magnitude é cerca de 100 vezes menos brilhante que uma de magnitude 1, mas somente 2.5 vezes menos brilhante que uma estrela de magnitude 5. Levando estes fatos em consideração, podemos escrever:

| (2.1) |

ou

| (2.2) |

onde e são as magnitudes de duas estrelas distintas com fluxos de energia irradiada iguais a e , respectivamente. Pode-se verificar imediatamente através da equação (2.1) que a escala de magnitudes é uma escala relativa, e portanto, deve ser fixa, arbitrando-se a magnitude de estrelas definidas como padrões.

No entanto, a atmosfera terrestre absorve parte dos fótons emitidos pela estrela, e outros fótons são absorvidos pelo sistema detector utilizado na observação. Assim, sendo o fluxo aparente de uma estrela em um intervalo de freqüências, podemos expressar o fluxo integrado aparente em função do fluxo intrínseco em um intervalo de freqüências por:

| (2.3) |

onde é a fração de fótons transmitida pela atmosfera, é a transmissão do sistema de filtros utilizado, é a eficiência na detecção de fótons pelo sistema de detecção do telescópio e é a freqüência da radiação emitida.

Evidentemente, a fração de fótons absorvida pela atmosfera é menor quando a estrela encontra-se no zênite e aumenta em direção ao horizonte. De fato, a atenuação da luz emitida por uma estrela ao atravessar a atmosfera segue a seguinte relação:

| (2.4) |

onde é a magnitude da estrela no zênite e é a sua magnitude na distância zenital . A constante é determinada ao se observar a magnitude de uma estrela em várias distâncias zenitais. Conhecendo esta constante, podemos extrapolar a equação (2.4) para obter o valor da magnitude da estrela no caso em que a observação fosse realizada acima da atmosfera (“”). Como a extinção atmosférica varia de uma noite para outra, o valor de deve ser determinado em cada noite de observação. Além disso, como varia com o comprimento de onda da luz observada, deve ser determinado para cada filtro utilizado. De fato, o efeito da atmosfera terrestre não é somente atenuar a luz das estrelas, mas também torná-la mais avermelhada, já que espalha com maior eficiência luz com comprimentos de onda mais curtos. Após determinar , podemos corrigir os efeitos da extinção atmosférica para todos os outros objetos observados durante a noite, desde que conheçamos também as distâncias zenitais em que estes foram observados.

A correção para os outros termos da equação (2.3), e , é realizada ao mesmo tempo em que se transforma as magnitudes obtidas para a escala padrão, i.e., quando se calibra os dados obtidos utilizando-se estrelas–padrão observadas durante a noite, de modo que as magnitudes instrumentais obtidas para essas estrelas possam ser comparadas às que estão publicadas na literatura. Por exemplo, Graham (1982) apresenta estrelas–padrão para observações no hemisfério sul.

O fato de o meio interestelar ser preenchido por gás e poeira em baixas densidades, faz com que tenhamos que corrigir as magnitudes estelares por ainda mais um fator, que é a extinção interestelar. Os grãos de poeira presentes entre as estrelas absorvem mais fortemente a luz de comprimentos de onda mais curtos (como a luz ultravioleta, por exemplo), transformando os fótons absorvidos em luz de comprimentos de onda mais longos (infravermelho). Por outro lado, a luz de comprimentos de onda mais longos atravessa as camadas de poeira sem sofrer muita absorção. Portanto, o efeito da extinção interestelar é o de avermelhar a luz emitida pelas estrelas.

Como este trabalho versa sobre galáxias, precisamos conhecer o efeito da distribuição da poeira interestelar na Galáxia sobre a luz emitida por estes objetos. Este efeito pode ser parametrizado pelo o que se conhece como excesso de cor. Este parâmetro corrige os valores observados dos efeitos da extinção (ou avermelhamento) Galáctica e pode ser descrito como uma função das coordenadas galácticas (l,b) do objeto. Além disso, como as galáxias que estudamos aqui também possuem grãos de poeira no seu próprio meio interestelar, também precisamos fazer uma correção pelos efeitos desta extinção (ou avermelhamento) intrínseca, i.e., pelos efeitos da absorção de luz pela poeira presente em cada uma das galáxias. Trataremos do avermelhamento Galáctico e do avermelhamento intrínseco mais adiante, na determinação dos gradientes de cor (seção 2.3) e dos índices de cor caraterísticos de bojos e discos (seção 2.3.1).

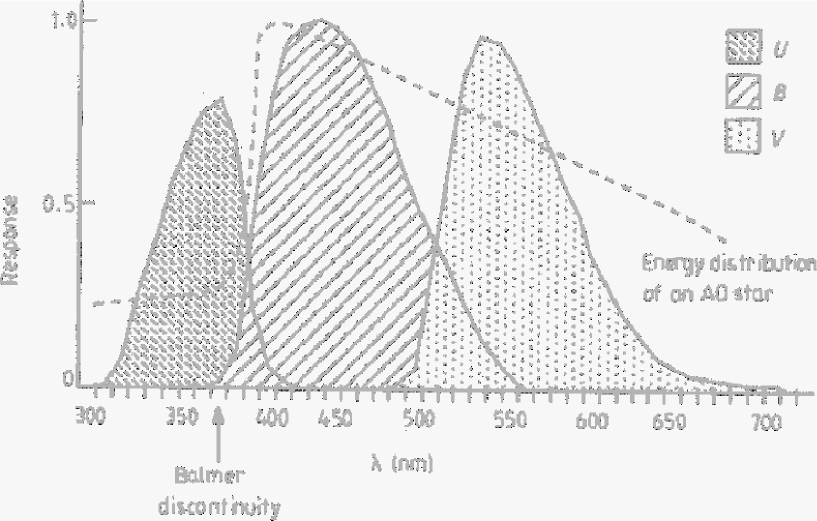

O sistema fotométrico utilizado neste trabalho é o sistema UBV desenvolvido por Johnson e Morgan em 1953. Consiste em 3 filtros que restringem a detecção da radiação emitida pela estrela a uma determinada faixa de freqüências, e cujas curvas de resposta podem ser vistas na Figura 2.1. O comprimento de onda efetivo e a largura FWHM (“full width at half maximum” – entre parênteses) dos filtros U, B e V são, respectivamente, 365 (66), 445 (94) e 551 (88), em nanometros.

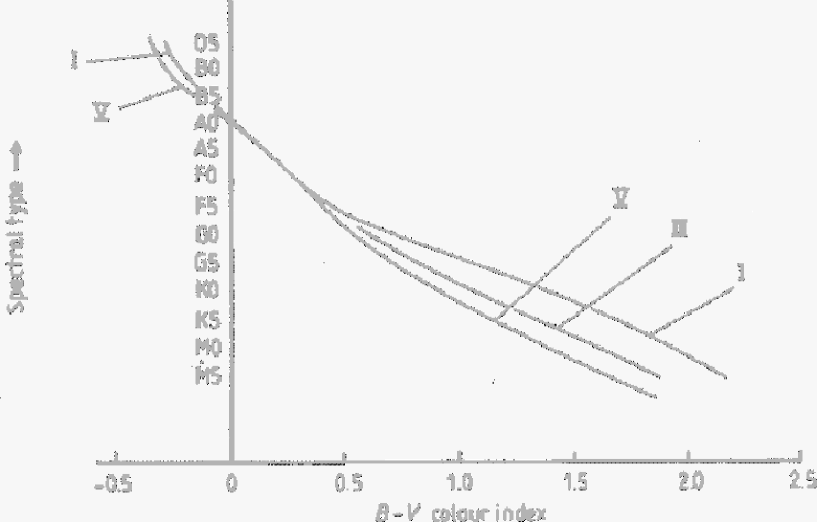

Uma estrela vermelha é mais brilhante (possui magnitude menor) no filtro V do que no filtro B. Como, inversamente, uma estrela azul possui magnitude menor no filtro B do que no filtro V, a diferença entre essas duas magnitudes, denominada índice de cor (B -V), é uma medida da cor da estrela, pois a estrela vermelha terá um índice (B -V) maior do que a azul. De fato, o índice (B -V) de uma estrela azul, com tipo espectral mais jovem do que A0, será negativo, enquanto que o da vermelha será positivo. Assim, o índice de cor (B -V) é definido como

| (2.5) |

De maneira análoga se define o índice de cor (U-B). A constante é definida de modo a se adequar à escala padrão de magnitudes, seguindo a convenção de que uma estrela de tipo espectral A0, como Lyr (Vega), tenha a mesma magnitude em todos os comprimentos de onda, e portanto, para estrelas do tipo A0.

Assim sendo, o índice de cor é uma medida da razão de fluxos em duas bandas fotométricas distintas e é, portanto, independente da distância do objeto. Além disso, como depende da forma do espectro estelar, é uma medida aproximada da distribuição espectral da energia emitida pela estrela. Como pode ser visto na Figura 2.2, o índice de cor guarda realmente estreita relação com o tipo espectral.

A distribuição espectral de energia emitida por uma estrela depende de alguns parâmetros físicos, tais como temperatura, gravidade superficial e composição química. Como estrelas frias são vermelhas e estrelas quentes são azuis, o índice (B -V) é uma medida da temperatura da estrela. Além disso, como muitas linhas espectrais de absorção, relativas a elementos pesados, estão presentes na banda U, enquanto que a banda B é relativamente livre de linhas, o índice (U-B) reflete, ainda que grosseiramente, a composição química da estrela. Estes mesmos índices também são afetados pela idade de uma estrela. Estrelas jovens tendem a ser mais azuladas, e se tornam mais vermelhas conforme evoluem no Diagrama HR. Outra característica do espectro estelar que interefere no valor observado do índice (U-B) é a descontinuidade de Balmer. Essa descontinuidade consiste em uma queda abrupta na distribuição espectral de energia de uma estrela para comprimentos de onda menores do que 364 nanometros. Essa queda é provocada pela absorção do contínuo por átomos de Hidrogênio no nível n = 2. A descontinuidade de Balmer atinge um máximo para estrelas de tipo A0, na seqüência principal, e para estrelas de tipo F0 para supergigantes. Por outro lado, pode ser desprezada para estrelas mais quentes (tipos O e B) e mais frias (tipos G0 e os ainda mais frios). Na Figura 2.1 pode se observar a descontinuidade de Balmer em uma distribuição espectral de energia típica de uma estrela A0.

A partir destas considerações podemos concluir que o índice de cor na região central de uma galáxia, por exemplo, reflete o tipo espectral médio das estrelas que dominam a emissão de luz nessa região. Mais ainda, se existe uma variação no índice de cor ao longo de uma galáxia, então existe também uma variação na população estelar dominante ao longo desta galáxia, seja devido à idade média da população, à sua metalicidade, ou a ambos os efeitos. Portanto, a maioria das galáxias, que apresenta gradientes de cor negativos, com os índices de cor diminuindo sistematicamente do centro para a periferia, possui populações estelares bastante distintas entre as regiões centrais, dominadas pelo bojo, e as regiões periféricas, dominadas pelo disco. Por outro lado, a homogeneização das populações estelares ao longo de bojo e disco, promovida pelos processos de evolução secular, pode provocar a homogeneização dos índices de cor ao longo dessas duas componentes, de forma a atenuar os gradientes de cor negativos, tornando-os menos acentuados ou até mesmo nulos. Portanto, a observação de que uma galáxia possui um gradiente de cor nulo pode ser um forte indício de que esta galáxia sofreu os processos de evolução secular descritos na seção 1.1.3.

2.2 Seleção da amostra

Os dados que utilizamos para determinar os gradientes de cor foram extraídos do LdV83,85. Na primeira etapa de seleção da amostra, somente utilizamos o LdV83, que se encontra disponível eletronicamente no CDS (“Centre de Données Astronomiques de Strasbourg”). Este catálogo é uma compilação de 16.680 observações (fotometria fotoelétrica de abertura) de 3578 galáxias, coletadas em 150 fontes distintas, desde 1936 até 1982. São apresentados, para cada galáxia e para diafragmas de diferentes aberturas, os índices de cor (B -V) e (U-B), a magnitude V aparente, o diâmetro e o tipo morfológico da galáxia, bem como a fonte de observação.

Selecionamos todas as galáxias no LdV83 com índice do estágio de Hubble T = 3, 4 e 5, i.e., tipos morfológicos Sb, Sbc e Sc, ordinárias e barradas, com magnitudes menores do que 14 na banda B222 Este critério nos ajuda a garantir que a classificação morfológica da galáxia é confiável, já que sistemas mais tênues são, em geral, mais difíceis de serem classificados. De qualquer forma, a inclusão de objetos com maiores magnitudes não aumentaria substancialmente nossa amostra., segundo o RC3. Esta seleção resultou em 531 objetos com 2458 medidas através de aberturas distintas. Posteriormente, incluímos os dados contidos no LdV85, seguindo os mesmos critérios. Também foram feitas as correções apontadas neste suplemento, que dizem respeito a erros cometidos durante a confecção do LdV83.

Em seguida, retiramos da amostra aquelas galáxias para as quais o índice (B -V) foi medido em menos do que 5 aberturas distintas. Assim, somente trabalhamos com aquelas galáxias para as quais um estudo cuidadoso e completo do comportamento dos índices de cor ao longo das componentes bojo e disco pôde ser realizado. Além disso, realizamos uma inspeção visual de toda a amostra, utilizando imagens do DSS, eliminando objetos peculiares, que apresentam perturbações, tais como faixas de poeira conspícuas e companheiras em forte interação, que poderiam prejudicar a análise. Após este último passo, a amostra final consiste em 257 galáxias com 2906 medidas dos índices de cor através de aberturas distintas.

A escolha deste intervalo de classe morfológica está vinculada ao fato de que estes sistemas são os mais luminosos na banda B ao longo da seqüência de Hubble (Roberts & Haynes 1994; van den Bergh 1997), o que pode indicar, portanto, que são os objetos que apresentam as maiores taxas de formação estelar na seqüência das espirais. Além disto, alguns estudos indicam que os objetos destas classes podem ser os que possuem maior instabilidade dinâmica, e portanto são mais vulneráveis à formação de barras. Mais ainda, outros estudos sugerem que os efeitos de evolução secular somente são importantes para galáxias de tipo tardio. Vale notar que várias galáxias foram distintamente classificadas no LdV83,85 e no RC3. Como a incerteza no índice do estágio de Hubble é da ordem de 2 (Lahav et al. 1995), podemos considerar as galáxias da presente amostra como pertencentes a uma única sub-classe morfológica (T = 4 1).

2.3 Cálculo dos gradientes de cor

Os gradientes de cor (U-B) e (B -V) das galáxias da amostra foram determinados através dos índices de cor (U-B) e (B -V) apresentados no LdV83,85 para várias aberturas distintas ao longo de cada galáxia.

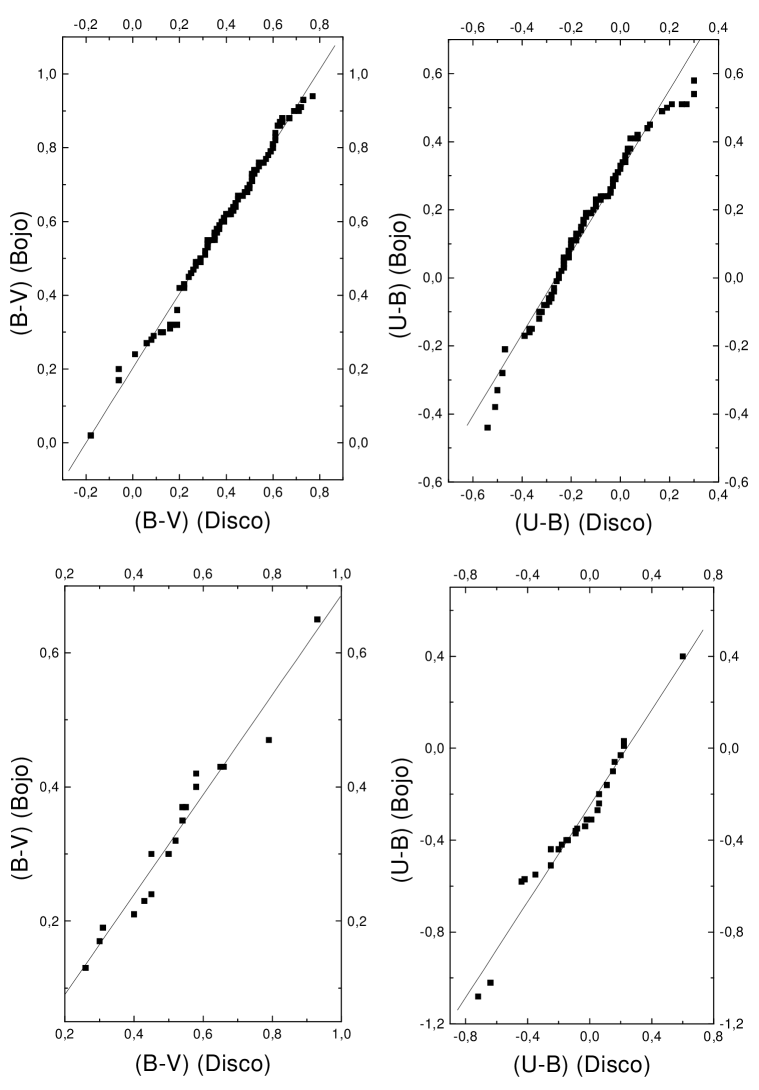

Como o LdV83,85 é uma compilação de dados adquiridos por vários observadores, utilizando diferentes instrumentos e telescópios, e em diferentes condições atmosféricas, é natural que algumas medidas pareçam inconsistentes entre si, já que alguns dados podem estar mais perturbados por erros internos. Por exemplo, autores diferentes podem fornecer valores bastante distintos do índice (U-B) para a mesma galáxia e no diafragma de mesma abertura. De fato, este é o caso de NGC 2377 no diafragma de abertura de 2.6 minutos de arco, em que 3 fontes distintas atribuem ao índice (U-B) os valores 0.11, 0.20 e 0.38! Tentar ajustar uma reta ao gradiente de cor em magnitudes, assumindo que os índices de cor variam linearmente com o logaritmo da abertura, usando estes valores, através da mais comumente utilizada e clássica regressão linear pelo método dos Mínimos Quadrados (MQ), resultará em valores bastante incertos.

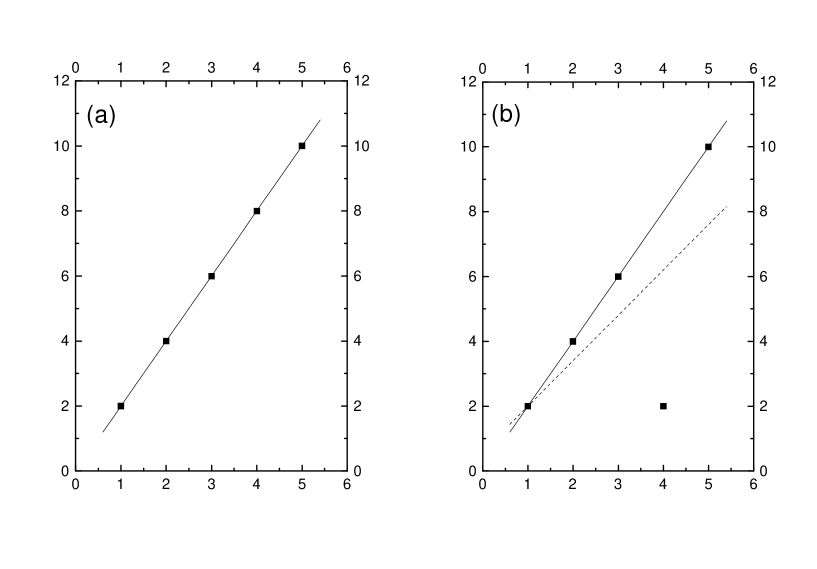

Assim sendo, torna-se muito importante o uso de técnicas estatísticas robustas para minimizar estas incertezas. Escolhemos aplicar o método da Mínima Mediana dos Quadrados (MMQ), que foi apresentado pela primeira vez por Rousseeuw (1984). Este método minimiza a mediana dos quadrados dos resíduos, no lugar da soma dos quadrados dos resíduos, como faz a clássica regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Os resultados obtidos podem resistir a até quase 50% de contaminação nos dados. A Figura 2.3 ilustra a robustez do método da mínima mediana (MMQ).

Para calcular os gradientes de cor das galáxias em nossa amostra, aplicamos o programa progress, desenvolvido por Rousseeuw & Leroy (1987). Este programa exe-cuta uma análise robusta da regressão linear, e além de usar o método MMQ, fornece parâmetros de regressão confiáveis, e permite identificar pontos que pareçam inconsistentes com o restante dos dados (“outliers”). progress primeiro determina os parâmetros da regressão através do método dos mínimos quadrados, e depois através do método da mínima mediana dos quadrados. Com esses resultados, o algoritmo é capaz de separar pontos que estejam contaminando os dados e, atribuindo-lhes peso zero, recalcula o gradiente através do método dos mínimos quadrados. Com este algoritmo, os gradientes obtidos têm, na maioria das vezes, os mesmos valores que aqueles obtidos quando se aplica somente o método da mínima mediana dos quadrados. No entanto, o método MQ trabalha melhor que o método MMQ nos casos em que o número de pontos não é grande, característica importante no caso de nossa amostra. Assim, o algoritmo adotado em progress fornece resultados mais confiáveis.

O cálculo de cada gradiente foi acompanhado cuidadosamente, pois, em alguns casos, o resultado da regressão pelo método clássico é mais representativo do gradiente da galáxia do que aquele obtido através do algoritmo de progress. Isto pode acontecer porque, ao tentar minimizar as incertezas, o método da mínima mediana pode caracterizar o gradiente global da galáxia utilizando somente alguns poucos pontos que se ajustam muito bem a uma linha reta. Nos casos em que este ajuste é muito bom, o algoritmo de progress não é capaz de recuperar o gradiente global da galáxia e descartar somente aqueles pontos que realmente são “outliers”. Ao contrário, descarta todos os pontos que não satisfazem aquele excelente ajuste caracterizado por somente alguns poucos pontos. Portanto, em alguns casos, definimos o gradiente da galáxia como sendo aquele obtido pelo método clássico.

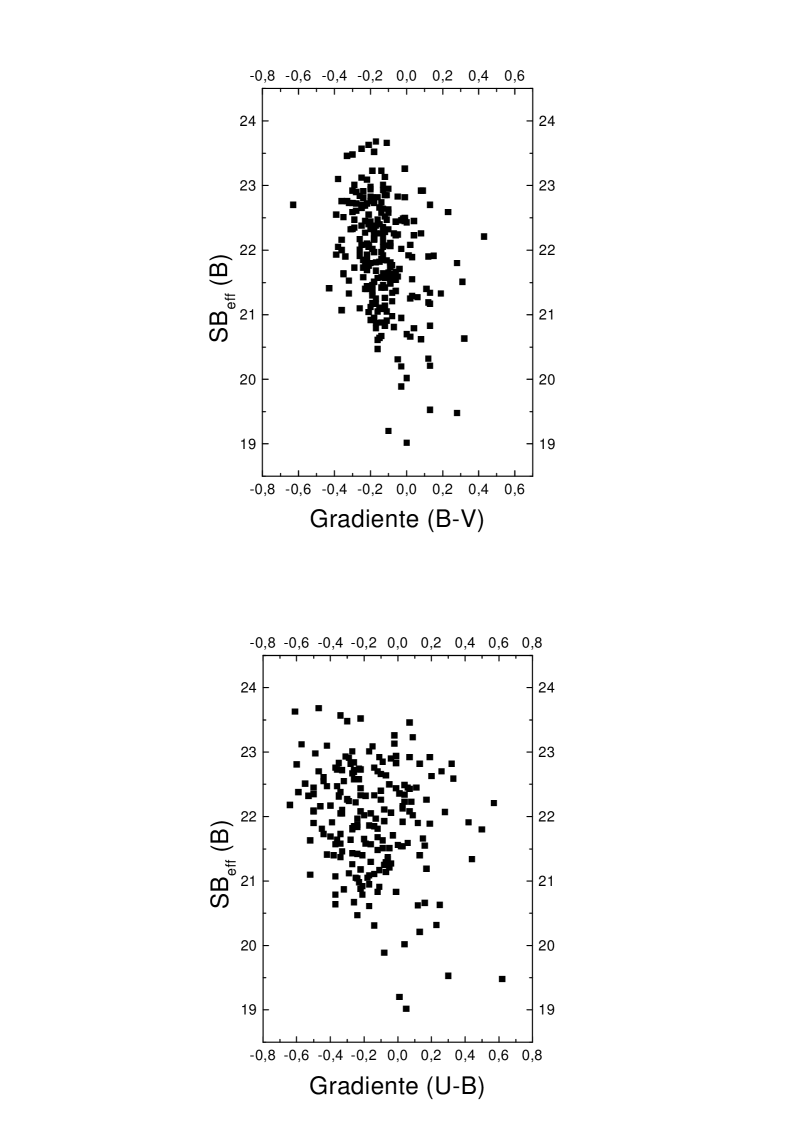

Das 257 galáxias de nossa amostra, obtivemos 239 gradientes de cor (B -V) e 202 (U-B). O restante dos gradientes foi desconsiderado, já que: (1) o número de medidas disponíveis é insuficiente para uma boa determinação do gradiente, e/ou (2) as medidas são demasiadamente inconsistentes, resultando em valores muito incertos para os gradientes. Os gradientes que determinamos para as galáxias de nossa amostra, bem como os respectivos erros, encontram-se na tabela A.1.

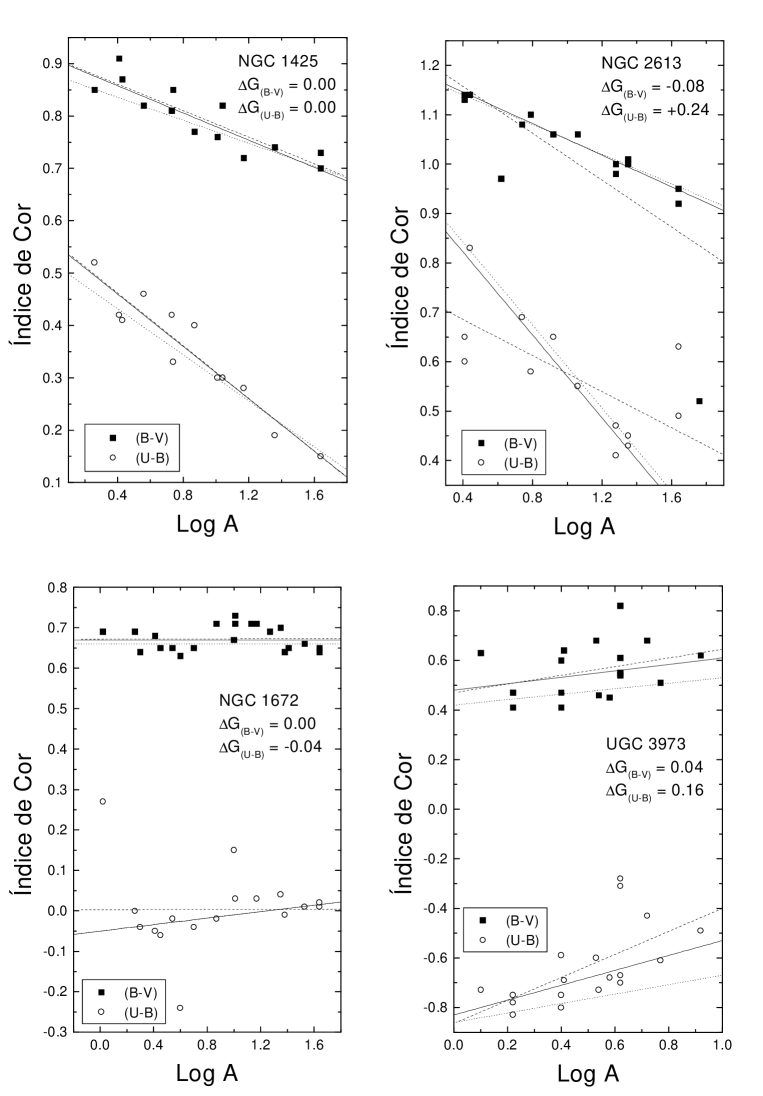

A Figura 2.4 exibe quatro exemplos do comportamento dos gradientes de cor para galáxias da presente amostra. Nesta figura pode-se avaliar os ajustes dos gradientes através dos diferentes métodos. As linhas tracejadas correspondem ao ajuste através do método dos mínimos quadrados; linhas pontilhadas representam o ajuste pelo método da mínima mediana e a linha cheia corresponde ao ajuste determinado pelo algoritmo de progress. Em cada gráfico está indicado o valor da diferença entre o gradiente determinado pelo método dos mínimos quadrados e o determinado pelo algoritmo de progress (MQPRO). Nota-se que, para NGC 2613, o método clássico é perturbado pela última medida de (B -V). Para esta galáxia, e para UGC 3973, os diferentes métodos atribuem valores substancialmente diferentes para os gradientes.