Université de Tunis

Institut Supérieur de Gestion

École Doctorale Sciences de Gestion

![[Uncaptioned image]](/html/1810.07116/assets/x1.png)

Motifs corrélés rares : Caractérisation et nouvelles représentations concises

Mémoire en vue de l’obtention du Mastère en

Informatique Appliquée à la Gestion

Présenté par :

Souad BOUASKER

Sous la direction de :

Mr. Sadok BEN YAHIA

Mr. Tarek HAMROUNI

Année Universitaire 2010/2011

Dédicaces

À la mémoire de mon père qui est toujours présent dans mon esprit et mon coeur. À ton âme papa, et la mémoire du grand amour que tu m’as offert, je dédie ma réussite.

À ma chére mère à qui je dois tout et dont l’amour, l’affection, les encouragements et la patience ont été pour moi le meilleur gage de réussite. En témoignage de ma reconnaissance et mon attachement.

À ma famille, à qui je dois tout mon bonheur et ma prospérité

À mes maîtres, à qui je tiens à leur montrer que je suis et je reste à l’hauteur de

leur espérances

Et enfin à tous ceux qui m’ont soutenu de prés ou de loin durant mes études

Je dédie ce modeste travail

Souad

Remerciements

Au terme de ce travail, je commence tout d’abord par saluer vivement les membres du jury pour l’honneur qu’ils me font en acceptant d’évaluer ce modeste travail.

Mes remerciements les plus cordiaux s’adressent à mon directeur de mémoire Monsieur Sadok BEN YAHIA, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Tunis, pour son implication, sa disponibilité incessante et ses conseils rigoureux. Puissent ces lignes être l’expression de ma plus profonde reconnaissance.

Mes remerciements les plus sincères et ma gratitude s’adressent à mon co-directeur de mémoire Monsieur Tarek HAMROUNI, Assistant à l’Institut Supérieur des Arts Multimédias de La Mannouba. Sa patience, sa disponibilité, sa rigueur scientifique, son sens critique m’ont été d’une aide précieuse et ses judicieux conseils qui ont contribué à l’amélioration de ce mémoire.

Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Liste des Algorithmes

loa

Introduction générale

L’extraction des règles d’association est une technique très répandue dans la fouille de données et répond aux besoins des experts dans plusieurs domaines d’application [Ayouni et al., 2010, Hamrouni et al., 2008, Ben Othman et Ben Yahia, 2008].Plusieurs travaux se sont ainsi focalisés sur la dérivation des règles d’association à partir des motifs fréquents. Toutefois, l’utilisation de ces motifs ne constitue pas une solution intéressante pour certaines applications, telles que la détection d’intrusions, la détection des fraudes, l’identification des valeurs extrêmes dans les bases de données, l’analyse des données criminelles, l’analyse du désordre génétique à partir des données biologiques, l’analyse des maladies rares à partir des données médicales, l’analyse des données d’apprentissage en ligne, etc. [Booker, 2009, He et Xu, 2005, Koh et Rountree, 2010, Mahmood et al., 2010, Manning et al., 2008, Romero et al., 2010, Szathmary et al., 2010, Gasmi et al., 2007].

En effet, dans de telles situations, un comportement fréquent peut être sans valeur ajoutée pour l’utilisateur final. Par contre, les événements peu fréquents sont les plus intéressants parce qu’ils indiquent qu’un événement inattendu, une exception par exemple [Taniar et al., 2008], est survenue. Une étude doit alors continuer afin de déterminer les causes possibles de ce changement peu commun du comportement normal.

La fouille des motifs rares s’est alors avérée d’une réelle valeur ajoutée [Koh et Rountree, 2010, Yun et al., 2003, Weiss, 2004]. En effet, ces motifs, ayant une fréquence d’apparition dans la base inférieure à un certain seuil donné, permettent de cerner les événements rares, peu communs, inattendus, exceptionnels, cachés, etc. [Berberidis et Vlahavas, 2007, Padmanabhan et Tuzhilin, 2006, Weiss, 2004]. En effet, la détection des valeurs extrêmes est une tache utile dans plusieurs applications réelles comme la détection des fraudes des cartes de crédit, la découverte des activités criminelles dans le commerce électronique et le marketing.

Comme illustration des applications des motifs rares dans le domaine de la sécurité informatique [Brahmi et al., 2010], étant donné un fichier log qui représente les tentatives de connexions effectuées sur un serveur Web d’authentification, ces motifs véhiculent les informations liées aux tentatives d’attaques à savoir par exemple l’origine des attaques, les ports les plus attaqués et les services les plus visés. Considérons par exemple la table 1 qui représente un échantillon réduit d’un tel fichier V dénote Valide, NV dénote Non Valide, et une date d’accès. Par exemple, si le motif (197.1.104.19, 1221, NV) s’avère rare, l’adresse 197.1.104.19 peut étre considérée à l’origine d’une attaque sur le port 1221. Une analyse détaillée de ses accés est alors à effectuer.

| Adresse IP | Port | Authentification | Date |

|---|---|---|---|

| 197.2.123.87 | 23 | NV | |

| 197.1.104.19 | 1221 | NV | |

| 194.23.22.2 | 80 | V | |

| 197.1.104.19 | 225 | V | |

| 197.2.123.29 | 21 | V | |

| 197.1.104.19 | 1221 | NV | |

| 197.1.156.27 | 145 | V |

Dans la pratique, l’exploitation des motifs rares est confrontée à diverses contraintes dont les principales sont : () l’extraction complexe de ces motifs qui ne bénéficient pas des propriétés des motifs fréquents et par conséquent les critères d’élagage appliqués pour ces derniers ne sont pas exploitables; () le nombre très important des motifs rares qui ne sont pas aussi rares, dans les applications réelles, que laisserait présager leur qualificatif; et () la qualité des motifs rares extraits et qui peuvent comporter des items qui n’ont aucun lien sémantique entre eux. Par exemple, le motif composé par les items “” et “” est un motif rare. Cependant, aucune corrélation n’existe entre le produit “” très fréquemment acheté et le produit “” cher et rarement acheté.

Afin que l’exploitation des motifs extraits soit fructueuse, leur nombre relativement réduit et leur qualité intéressante sont deux critères importants que doit chercher à faire émerger un processus de fouille. Dans le domaine médical ou encore dans la sécurité des réseaux informatiques par exemple, une information exacte et précise est exigée. Ainsi, l’idée d’extraire les motifs rares tout en intégrant les mesures de corrélations est d’une grande utilité. En effet, l’intégration de telles mesures permet de limiter l’ensemble extrait aux motifs rares ayant une corrélation entre leurs items dépassant un certain seuil de corrélation. Ces motifs corrélés rares offrent ainsi un fort lien sémantique entre les items les composant.

Dans [Hamrouni et al., 2011], les auteurs ont proposé des représentations concises sans perte d’information, appelées aussi exactes, des motifs rares sans aucune considération des mesures de corrélations dans le processus de fouille. Une étude des représentations concises des motifs fréquents [Calders et al., 2005] a été alors menée afin de proposer celles des motifs rares. Elle a prouvé l’intérêt de considérer la notion de classe d’équivalence, associée à l’opérateur de fermeture conjonctive [Ganter et Wille, 1999], permettant de réduire la redondance au sein des motifs en regroupant ensemble ceux caractérisant un même ensemble de transactions. Les éléments minimaux et maximaux de la classe, les générateurs minimaux (appelé aussi itemsets libres) et les itemsets fermés [Pasquier et al., 2005] respectivement, sont ainsi à la base des représentations des motifs rares proposées. Par ailleurs, un des résultats clés de cette étude est que les représentations basées sur les règles de déduction [Calders et al., 2005] et celles basées sur les identités d’inclusion-exclusion [Casali et al., 2005, Hamrouni et al., 2009] ne sont pas adaptées à la fouille des motifs rares.

D’autre part, l’approche présentée dans [Ben Younes et al., 2010a, Ben Younes et al., 2010a] utilise la mesure de corrélation bond [Omiecinski, 2003] pour l’extraction de représentations concises exactes des motifs corrélés fréquents. Ceci a permis de ne retenir qu’un sous-ensemble des motifs fréquents, constitué par les motifs présentant une forte corrélation entre les items les constituant. Le choix de cette mesure a été effectué sur la base d’une étude de ses propriétés qui se sont avérées plus intéressantes que celles d’autres mesures de corrélation. Toutefois, l’intégration d’une mesure de corrélation est d’une utilité encore plus grande dans le cas de la fouille des motifs rares. En effet, elle permet d’éviter l’extraction de motifs contenant des items n’ayant aucun lien sémantique entre eux ce qui expliquerait en quelque sorte pourquoi ces motifs sont rares. Ainsi, sans l’utilisation d’une mesure de corrélation, un motif rare peut ne représenter aucune information utile s’il est composé d’items faiblement corrélés entre eux. Un motif rare intéressant serait donc celui qui apparaît un nombre très faible de fois dans la base tout en ayant des items qui sont fortement liés, c-.é.-d. que l’apparition de l’un dépend de celles des autres.

Ainsi, dans ce mémoire, nous allons nous intéresser à l’extraction des représentations concises exactes des motifs corrélés rares. Dans ce cadre, nous nous intéressons à la mesure de corrélation bond correspondant au rapport entre le support conjonctif d’un motif et son support disjonctif. Notre choix de cette mesure est motivé par le cadre théorique dont elle bénéficie [Omiecinski, 2003] ainsi que l’étude structurelle qui a été effectuée dans [Ben Younes et al., 2010a, Ben Younes et al., 2010a]. En plus, il a été prouvé dans [Surana et al., 2010] que la mesure bond vérifie les propriétés théoriques que toute mesure de qualité dédiée aux règles d’association rares doit avoir. La mesure bond a été aussi utilisée dans l’approche de fouille de motifs corrélés proposée dans [Segond et Borgelt, 2011]. L’extraction des motifs corrélés a été alors montrée plus complexe tout en étant plus informative que celle des motifs fréquents [Segond et Borgelt, 2011]. Il est toutefois important de noter qu’aucune étude de l’ensemble des motifs corrélés rares n’a été effectuée dans [Segond et Borgelt, 2011, Surana et al., 2010].

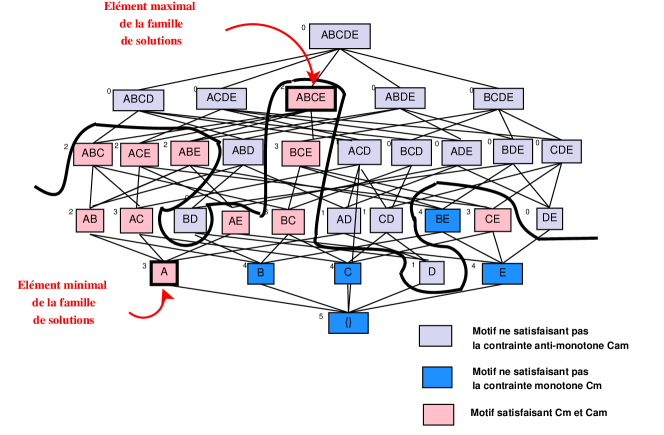

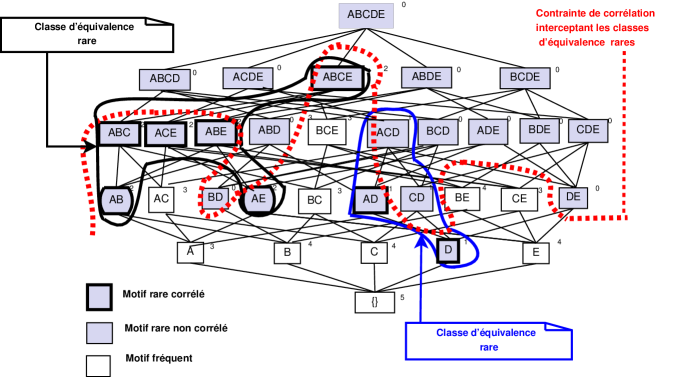

Grace à cette propriété d’anti-monotonie, les motifs corrélés, selon la mesure bond, induisent un idéal d’ordre dans le treillis des motifs (tout sous-ensemble d’un motif corrélé est aussi corrélé). Par opposition à ces derniers, les motifs rares induisent un filtre d’ordre et vérifient une contrainte monotone (tout sur-ensemble d’un motif rare est aussi rare). Par conséquent, l’ensemble des motifs corrélés rares que nous visons à extraire résulte de l’intersection des deux théories [Mannila et Toivonen, 1997] associées respectivement aux contraintes de corrélation et de rareté.

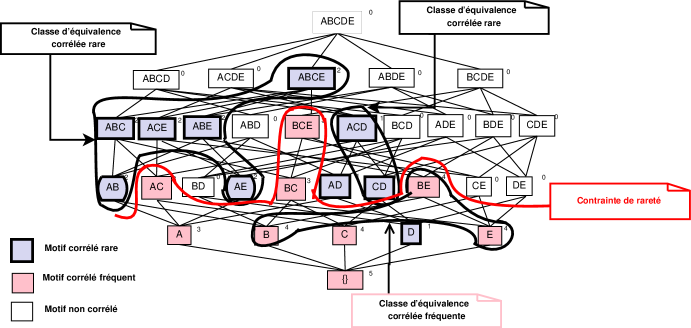

La nature opposée de ces contraintes permet de différencier l’ensemble des motifs corrélés rares de l’ensemble des motifs induit par une ou plusieurs contraintes de même type [Boulicaut et Jeudy, 2010] [Pei et Han, 2004]. Cette caractéristique rend plus complexe l’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares. À cet égard, nous proposons dans ce mémoire une caractérisation de cet ensemble moyennant la notion de classe d’équivalence. Dans notre cas, les classes d’équivalence seront induites par l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond. Ces classes jouent un rôle clé dans l’élimination de la redondance entre les motifs. Une fois la caractérisation effectuée, nous proposons des représentations exactes des motifs corrélés rares. Ces représentations permettent d’une part de réduire significativement le nombre de motifs corrélés rares extraits. Elles améliorent aussi leur qualité et ce en évitant la redondance entre motifs puisqu’elles ne maintiennent qu’un sous-ensemble sans perte d’information de l’ensemble total des motifs corrélés rares. D’autre part, elles assurent la régénération aisée et efficace de l’ensemble des motifs corrélés rares. Il est aussi important de noter que les représentations proposées permettent non seulement la dérivation du support conjonctif mais aussi des supports disjonctif et négatif des motifs corrélés rares. Ceci permet par exemple d’utiliser ces motifs comme base pour l’extraction des règles généralisées ou les connecteurs de disjonction et de négation sont utilisés en plus de celui classique de conjonction [Hamrouni et al., 2010].

Au meilleur de notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée dans la littérature dans le but de proposer une représentation concise des motifs corrélés rares. Par ailleurs, une autre originalité de ce travail consiste en la nature des contraintes manipulées et la caractérisation de l’ensemble résultant moyennant une relation d’équivalence. Nous signalons aussi que l’approche proposée dans ce travail n’est pas restreinte aux motifs corrélés rares selon cette mesure. En effet, elle est générique dans le sens qu’elle s’applique à tout ensemble de motifs corrélés rares selon toute mesure de corrélation vérifiant les mêmes propriétés structurelles que la mesure bond telle que par exemple la mesure all-confidence [Omiecinski, 2003] 111Mathématiquement équivalente à la mesure h-confidence [Xiong et al., 2006].. Il est toutefois à noter que la mesure bond a pour avantage de permettre la dérivation des supports disjonctif et négatif, ce que ne peut pas permettre les autres mesures.

Structure du mémoire

La synthèse des travaux de recherches effectués sera présentée dans le cadre de ce mémoire et répartie dans cinq chapitres comme suit.

Dans le premier chapitre, nous présentons les notions de base qui seront utilisées tout au long de ce travail. Ces notions de bases incluent les notions préliminaires relatives à l’extraction des motifs intéressants et des représentations concises exactes de ces derniers. Les caractéristiques des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond y seront aussi présentés. De plus, nous intégrons la présentation des opérateurs de fermetures et nous spécifions précisément l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond.

Le deuxième chapitre décrit les approches d’extraction des motifs rares et les différentes approches d’extraction des motifs corrélés sous contraintes. Nous y étudions et analysons aussi les algorithmes d’extraction de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés.

Dans le troisième chapitre, nous définissons et étudions profondément les propriétés de l’ensemble des motifs corrélés rares selon la mesure bond. Nous présentons aussi les spécificités des classes d’équivalence corrélées rares. Ensuite, nous exposons les nouvelles représentations concises exactes des motifs corrélés rares selon la mesure bond à savoir , et . Nous clôturons ce chapitre avec la définition et l’étude de la représentation concise approximative .

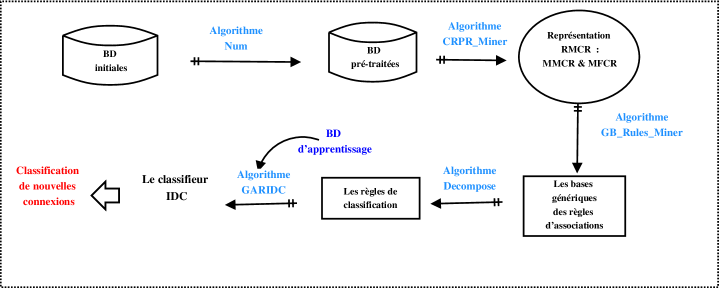

Dans le quatrième chapitre, nous introduisons le nouvel algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble total des motifs corrélés rares dans un premier temps. Ensuite, nous présentons l’algorithme CRPR_Miner d’extraction des représentations concises proposées. Nous démontrons ses propriétés théoriques de validité et de terminaison. Par ailleurs, nous décrivons les stratégies d’interrogation et de régénération des motifs corrélés rares à partir de la représentation concise exacte et nous proposons et décrivons les algorithmes dédiés.

Le cinquième chapitre présente les études expérimentaux menées sur des bases “benchmark”. Cette étude s’étalera sur deux principaux axes. Le premier axe concerne la quantification et l’analyse des taux de compacité des différentes représentations concises proposées. Le deuxiéme axe concerne la comparaison et l’analyse de la variation des coéts d’extraction des différentes représentations proposées. De plus, nous décrivons le processus d’extraction des régles de classification corrélées rares à partir de la représentation concise exacte . Nous évaluons expérimentalement l’efficacité de la classification basée sur ces régles dans le cadre de la détection d’intrusions.

Ce mémoire se termine par une conclusion générale récapitulant l’ensemble de nos contributions et cernant les principales perspectives futures de travaux de recherche.

Chapitre 1 Notions de base

1.1 Introduction

Nous repérons, dans ce chapitre, les notions de base que nous estimons primordiales dans la présentation de nos approches. À cet égard, la première section sera consacrée à l’introduction des notions préliminaires sur laquelle est basée l’extraction des motifs. Nous enchaînons, dans la deuxième section, avec la présentation des propriétés des motifs rares. Ensuite, la troisième section sera dédiée à la présentation des motifs corrélés selon la mesure de corrélation bond. La quatrième section sera consacrée à la présentation de l’opérateur de fermeture [Ben Younes et al., 2010a] associé à la mesure bond. Ce chapitre sera clôturé avec une définition des représentations concises associés à un ensemble de motifs.

1.2 Extraction des motifs

Nous commençons par présenter l’ensemble des notions de base relatives à l’extraction des motifs, qui seront utilisés tout au long de ce travail. Définissons d’abord une base de transactions à partir de laquelle se fait l’extraction des motifs intéressants.

Définition 1

(Base de transactions) Une base de transactions (appelée aussi contexte d’extraction ou simplement contexte) est représentée sous la forme d’un triplet = () dans lequel et sont, respectivement, des ensembles finis de transactions (ou objets) et d’items (ou attributs), et est une relation binaire entre les transactions et les items. Un couple (, ) dénote le fait que la transaction contient l’item .

Exemple 1

Un exemple d’une base de transactions () (resp. contexte d’extraction ()) est donné par la table 1.1. Dans cette base (resp. ce contexte), l’ensemble de transactions (resp. d’objets ) et l’ensemble d’items A, B, C, D, E,. Le couple (2, B) car la transaction 2 contient l’item B .

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | |||||

| 3 | |||||

| 4 | |||||

| 5 |

Remarque 1

Nous notons, par souci de précision, que les notations de base de transactions et de contexte d’extraction seront les mêmes dans la suite. Ils seront notés .

Définition 2

Itemset ou Motif

Une transaction , avec un identificateur

communément noté TID (Tuple

IDentifier), contient un ensemble, non vide, d’items de

. Un sous-ensemble de ou

est appelé un -motif ou simplement un

motif, et représente la cardinalité de

Le nombre de transactions d’une base contenant un motif ,

, est appelé support absolu de et noté

par la suite . Le support

relatif de ou la fréquence de , notée

, est le quotient de son support absolu

par le nombre total de transactions de ,

c.-é.-d.,

.

Remarque 2

Nous signalons que dans ce travail, nous nous intéressons à la classe des motifs formée par des itemsets, c.-é.-d., des ensembles d’items. Par conséquent, nous employons dans la suite une forme sans séparateur pour dénoter les itemsets. Par exemple,AC représente l’ensemble d’items A, C.

Introduisons à ce stade la notion de treillis des motifs.

Définition 3

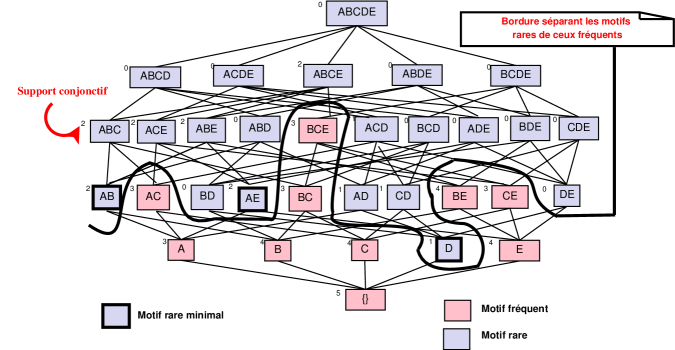

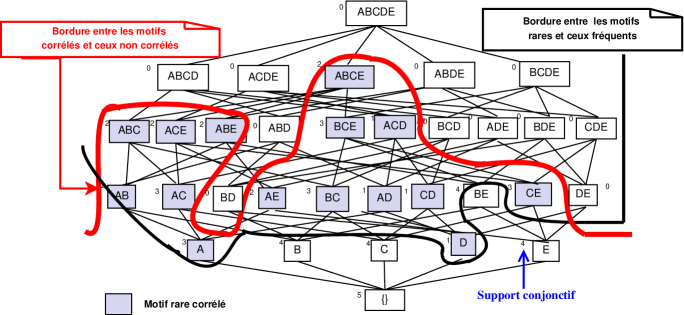

(Treillis des motifs) Un treillis des motifs est un regroupement conceptuel et hiérarchique des motifs. Il est aussi dit treillis d’inclusion ensembliste. Toutefois, l’ensemble des parties de est ordonné par inclusion ensembliste dans le treillis des motifs. Le treillis des motifs associé au contexte donné par la table 1.1 est représenté par la figure 1.1.

Toutefois, plusieurs mesures sont utilisées pour évaluer l’intérêt d’un motif, dont les plus connues sont présentées à travers la définition 4.

Définition 4

(Supports d’un motif) Soient = () une base de transactions et un motif non vide . Nous distinguons trois types de supports correspondants à :

- Le support conjonctif : Supp() = : (, )

- Le support disjonctif : Supp() = : (, )

- Le support négatif : Supp() = : (, )

Il est à noter que la loi de De Morgan assure la transition entre le support disjonctif et le support négatif de comme suit : Supp(I) = - Supp(I).

Exemple 2

Considérons la base de transactions illustrée par la table 1.1 et qui sera utilisée dans la suite pour les différents exemples. Nous avons Supp(AD) = 1 = , Supp(AD) = 1, 3, 5 = , et, Supp((AD)) = 2, 4 = 111Nous employons une forme sans séparateur pour les ensembles d’items : par exemple, AD représente l’ensemble A, D..

Dans la suite, s’il n’y a pas de risque de confusion, le support conjonctif sera simplement appelé support. La définition suivante présente le statut de fréquence d’un motif, fréquent ou infréquent, étant donné un seuil minimal de support [Agrawal et Srikant, 1994].

Définition 5

(Motif fréquent/rare) Soit une base de transactions = , un seuil minimal de support conjonctif minsupp, un motif est dit fréquent si Supp() minsupp. est dit infréquent ou rare sinon.

Exemple 3

Soit minsupp = 2. Supp(BCE) = 3, le motif BCE est un motif fréquent. Cependant, le motif CD est non fréquent ou rare puisque Supp(CD) = 1 2.

Outre la contrainte de fréquence minimale traduite par le seuil minsupp, d’autres contraintes peuvent étre intégrées dans le processus d’extraction des motifs. Ces contraintes admettent différents types, dont les deux principaux sont définis dans ce qui suit [Pei et Han, 2004].

Définition 6

(Contrainte anti-monotone/monotone)

Une contrainte est anti-monotone si , : satisfait satisfait .

Une contrainte est monotone si , : satisfait satisfait .

Exemple 4

La contrainte de fréquence, c.-é.-d. avoir un support supérieur ou égal à minsupp, est une contrainte anti-monotone. En effet, , , si et Supp() minsupp, alors Supp() minsupp puisque Supp() Supp().

D’une maniére duale, la contrainte de rareté, c.-é.-d. avoir un support strictement inférieur à minsupp, est monotone. En effet, , , si et Supp() minsupp, alors Supp() minsupp puisque Supp() Supp().

Soit l’ensemble de tous les sous-ensembles de . Dans ce qui suit, nous introduisons les notions duales d’idéal d’ordre et de filtre d’ordre [Ganter et Wille, 1999] définis sur .

Définition 7

(Idéal d’ordre) Un sous-ensemble de est un idéal d’ordre s’il vérifie les propriétés suivantes :

-

—

Si , alors : .

-

—

Si , alors : .

Définition 8

(Filtre d’ordre) Un sous-ensemble de est un filtre d’ordre s’il vérifie les propriétés suivantes :

-

—

Si , alors : .

-

—

Si , alors : .

Une contrainte anti-monotone telle que la contrainte de fréquence induit un idéal d’ordre. D’une maniére duale, une contrainte monotone telle que la contrainte de rareté forme un filtre d’ordre. L’ensemble des motifs satisfaisant une contrainte donnée est appelé théorie dans [Mannila et Toivonen, 1997]. Cette théorie est délimitée par deux bordures, une dite bordure positive et l’autre appelée bordure négative, et qui sont définies comme suit.

Définition 9

(Bordure positive/négative) [Bonchi et Lucchese, 2006]

Pour le cas d’une contrainte anti-monotone ,

la bordure correspond à l’ensemble des motifs dont tous les sous ensembles satisfont cette contrainte et dont tous les sur-ensembles ne la satisfont pas.

Soit un ensemble de motifs am satisfaisant une contrainte anti-monotone , la bordure est formellement définie comme suit :

(am) = : am et : am

Pour le cas d’une contrainte monotone , la bordure correspond à l’ensemble des motifs dont tous les sur-ensembles satisfont cette contrainte et dont tous les sous ensembles ne la satisfont pas. Soit un ensemble de motifs m satisfaisant une contrainte monotone , la bordure est formellement définie comme suit :

(m) = : m et : m

Cependant, il est à distinguer entre la bordure positive et la bordure négative pour une contrainte donnée. Soit un ensemble de motifs satisfaisant une contrainte . La bordure positive ) correspond à l’ensemble des motifs appartenant à la bordure ) et qui satisfont la contrainte . La bordure négative ) correspond à l’ensemble des motifs appartenant à la bordure ) et qui ne satisfont pas la contrainte . Ces bordures sont formellement définies comme suit :

= ) ,

= ) .

Exemple 5

Considérons le contexte donné par la table 1.1. L’ensemble des motifs fréquents maximaux est composé des motifs fréquents dont tous les sur-ensembles sont des motifs rares et est égal é, = AC, BCE. Les motifs fréquents maximaux représentent à la fois la bordure positive des motifs vérifiant la contrainte anti-monotone de fréquence et la bordure négative des motifs vérifiant la contrainte monotone de rareté.

Comme dans ce travail, nous nous intéressons principalement aux motifs rares qui sont aussi corrélés, nous présentons certaines propriétés utiles des motifs rares et des motifs corrélés.

1.3 Motifs rares

L’ensemble des motifs rares, correspondant aux motifs vérifiant la contrainte de rareté, est défini comme suit :

Définition 10

(Motifs rares) L’ensemble des motifs rares est défini par : = Supp() minsupp. Ou d’une maniére équivalente : = Supp() maxsupp avec maxsupp correspond au seuil maximal du support conjonctif, maxsupp = minsupp - 1.

Comme indiqué plus haut, cet ensemble forme un filtre d’ordre dans . Il en résulte que tous les sur-ensembles d’un motif rare sont aussi rares.

Exemple 6

Soit minsupp = 4. Le motif BC est rare puisque Supp(BC) = 3 4, BC . Aussi, ABC puisque BC ABC.

Remarque 3

Un motif est dit fréquent si son support est supérieur ou égal au seuil minimal de support minsupp, et il est rare ou non fréquent si son support est strictement inférieur au seuil minsupp ou autrement dit son support est inférieur ou égal au seuil maxsupp. Dans ce qui suit nous considérons que le seuil maxsupp est calculé à partir du seuil minsupp et est égal à minsupp - . Il peut exister un intervalle de valeur entre minsupp et maxsupp [Szathmary, 2006], cependant , nous optons pour le cas général c.-é.-d., un motif est rare s’il n’est pas fréquent. Ceci implique l’existence d’une seule bordure entre les motifs fréquents et ceux rares.

Nous soulignons que, nous ne considérons pas les motifs rares de support égal à zéro. En effet, ces motifs n’apparaissent jamais dans la base et ne représentent donc pas un événement rare.

Dans la suite, nous aurons besoin des motifs rares les plus petits, par rapport à la relation d’inclusion ensembliste. Ces motifs forment la bordure positive de l’ensemble des motifs rares et correspondent aux motifs rares dont tous les sous-ensembles sont fréquents [Hamrouni et al., 2011]. Ils sont définis comme suit :

Définition 11

(Motifs rares minimaux) L’ensemble des motifs rares minimaux correspond aux motifs rares n’ayant aucun sous-ensemble strict rare. Cet ensemble est défini par : = : , ou d’une maniére équivalente : = : Supp() minsupp.

Exemple 7

Considérons la base illustrée par la table 1.1 pour minsupp = 3. Le motif AB puisque Supp(AB) = 2 3 et, d’autre part, Supp(A) = 3 3 et Supp(B) = 4 3. Il en est de même pour D et AE. Ainsi, dans ce cas, = D, AB, AE. L’ensemble ainsi que l’ensemble se tous les motifs rares sont schématisés par la figure 1.1. Le support indiqué en haut à gauche de chaque cadre représentant un motif est son support conjonctif

Aprés avoir présenté les motifs rares, nous étudions dans ce qui suit les propriétés des motifs corrélés selon la mesure bond.

1.4 Motifs corrélés selon la mesure bond

La mesure bond [Omiecinski, 2003] est mathématiquement équivalente aux mesures coherence [Lee et al., 2003], coefficient de Tanimoto [Tanimoto, 1958] et Jaccard [Jaccard, 1901]. Elle a été redéfinie dans [Ben Younes et al., 2010a] comme suit :

Définition 12

(Mesure bond) Soit . La mesure bond de est définie par :

bond( ) =

La mesure bond prend ses valeurs sur l’intervalle [0, 1]. En considérant l’univers d’un motif [Lee et al., 2003], c.-é.-d. l’ensemble des transactions contenant un sous-ensemble non-vide de , la mesure bond véhicule l’information concernant le taux d’apparition simultanée des items d’un motif dans son univers. Ainsi, plus les items du motif sont dispersés dans son univers (c.-é.-d. faiblement corrélés), plus sera faible la valeur de bond puisque Supp() serait nettement plus petit que Supp(). Inversement, plus les items de dépendent les uns des autres (c.-é.-d. fortement corrélés), plus sera élevée la valeur de bond puisque Supp() serait proche de Supp().

Aprés avoir présenté la mesure bond, nous définissons maintenant les motifs corrélés selon cette mesure.

Définition 13

(Motifs corrélés selon la mesure bond) Soit minbond un seuil minimal de corrélation. L’ensemble des motifs corrélés selon la mesure bond est défini par : = bond() minbond

Exemple 8

Considérons la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,5, Nous avons bond(AB) = = 0,4 0,5. Le motif AB est alors non corrélé. Par contre, bond(BCE) = = 0,6 0,5. Ainsi, le motif BCE est corrélé.

Il a été démontré dans [Ben Younes et al., 2010a] que la mesure bond présente diverses propriétés intéressantes. En effet, cette mesure : () est symétrique puisque , , bond() = bond(); () est descriptive c.-é.-d. insensible au changement du nombre de transactions; () vérifie la propriété de cross support [Xiong et al., 2006]. Gréce à cette derniére propriété, pour un motif et pour un seuil minimal de corrélation minbond, s’il existe un couple d’items , tel que minbond, alors n’est pas corrélé puisque bond( ) minbond. vérifie alors la propriété de cross-support pour le seuil minbond; et () induit une contrainte anti-monotone du moment que le seuil minimal minbond est fixé. En effet, , , si , alors bond() bond(). Ainsi, l’ensemble des motifs corrélés forme un idéal d’ordre. Autrement dit, si un motif est corrélé, alors tous ses sous-ensembles sont aussi corrélés.

La proposition suivante présente une relation intéressante entre la valeur de la mesure bond et les valeurs des supports conjonctifs et disjonctifs pour chaque couple de deux motifs et tel que [Ben Younes et al., 2010a].

Proposition 1

Soient , et . Si bond() = bond(), alors Supp() = Supp() et Supp() = Supp().

D’aprés la proposition précédente, si bond() =

bond(), alors Supp() =

Supp(). En effet, et ont le même support disjonctif et, par la loi de De Morgan, nous avons le lien suivant entre les supports disjonctif et négatif d’un motif : Supp() = - Supp(). D’autre part, si bond()

bond(), alors

Supp()

Supp() ou

Supp()

Supp() (c.-é.-d. un des deux supports est différent ou les deux à la fois).

Exemple 9

Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. Nous avons bond(ACD) = bond(CD) = . Les motifs ACD et CD ont les mêmes supports conjonctifs et disjonctifs, Supp(ACD) = Supp(CD) = 1 et Supp(ACD) = Supp(CD) = 4. Nous avons bond(ABCE) = bond(BCE) = . En effet, les motifs ABCE et BCE n’ont pas le même support conjonctif, Supp(ABCE) = 2 Supp(BCE) = 3.

Dans la suite, nous aurons besoin de l’ensemble des motifs corrélés maximaux défini formellement comme suit.

Définition 14

(Motifs corrélés maximaux) L’ensemble des motifs corrélés maximaux constitue la bordure positive des motifs corrélés et correspond aux motifs corrélés n’admettant aucun sur-ensemble strict corrélé. Cet ensemble est défini par : = : , ou d’une maniére équivalente : = : bond() minbond.

Exemple 10

Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,2, nous avons = ACD, ABCE. En effet, quelque soit le sur-ensemble strict de ACD ou de ABCE, ce sur-ensemble n’est pas corrélé.

Nous avons ainsi présenté les notions préliminaires des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond. Dans la suite, nous enchaénons avec l’opérateur de fermeture associé à la mesure bond. Cet opérateur permettra de caractériser les motifs gréce aux classes d’équivalence induites.

1.5 Opérateur de fermeture associé à la mesure bond

Définissons d’abord le concept de l’opérateur de fermeture.

Définition 15

Opérateur de fermeture [Ganter et Wille, 1999]

Soit un ensemble partiellement ordonné

(, ). Une application de

(, ) dans

(, ) est appelée un opérateur de

fermeture, si et seulement si elle posséde les propriétés

suivantes. Pour tout sous-ensemble :

1. Isotonie :

2. Extensivité :

3. Idempotence :

L’opérateur de fermeture associé à la mesure bond est défini comme suit [Ben Younes et al., 2010a] :

Définition 16

(Opérateur )

L’opérateur a été démontré d’étre un opérateur de fermeture [Ben Younes et al., 2010a]. En effet, il vérifie les propriétés d’isotonie, d’extensivité et d’idempotence [Ganter et Wille, 1999]. Le motif fermé d’un motif par , c.-é.-d. ), est ainsi l’ensemble maximal d’items contenant et ayant la même valeur de la mesure bond que .

Exemple 11

Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,2, nous avons bond(AB) = , bond(ABC) = , bond(ABE) = . Ainsi, C (AB), et E (AB). Par contre, bond(ABD) = = 0. Ainsi, D (AB). Par conséquent, (AB) = ABCE.

Illustrons les différentes propriétés d’un opérateur de fermeture. Pour la propriété d’isotonie, nous avons AB B, (AB) = ABCE et (B) = BE. Concernant la propriété d’extensivité, nous avons par exemple, (CD) = ACD, CD (CD). Pour la propriété d’idempotence de l’opérateur de fermeture , nous notons l’exemple du motif fermé ABCE, ((ABCE)) = ABCE.

L’application de l’opérateur partitionne l’ensemble des parties de en des classes d’équivalence disjointes définies comme suit.

Définition 17

(Classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture ) Une classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture contient un ensemble de tous les motifs possédant la même fermeture par .

Chaque classe d’équivalence est caractérisée par un élément maximal – un motif fermé – et un ou plusieurs éléments minimaux – des motifs minimaux corrélés. Nous définissons formellement ces motifs.

Définition 18

(Motifs fermés corrélés) L’ensemble des motifs fermés corrélés par est défini par : = : bond() = bond(, ou d’une maniére équivalente : = : ) = .

Exemple 12

Soit la base illustrée par la table 1.1 pour minbond = 0,2. Le motif ACD est corrélé puisque bond(ACD) = = 0,25 0,2. Il est aussi fermé puisque il n’admet pas de sur-ensemble strict de même valeur de bond. En effet, bond(ABCD) = 0, bond(ACDE) = 0, et par conséquent bond(ABCDE) = 0.

Définition 19

(Motifs minimaux corrélés) L’ensemble des motifs minimaux corrélés est défini par : = : bond() = bond(, ou d’une maniére équivalente : = : ) = .

Exemple 13

Soit la base illustrée par la table 1.1 pour minbond = 0,2. Le motif AB est corrélé puisque bond(AB) = = 0,4 0,2. Il est aussi minimal puisque bond(A) = bond(B) = 1.

Nous introduisons dans ce qui suit une propriété intéressante de l’idéal d’ordre des motifs minimaux corrélés.

Propriété 1

L’ensemble des motifs minimaux corrélés forme un idéal d’ordre.

Toutefois, l’ensemble des motifs minimaux corrélés contient les motifs vérifiant la contrainte anti-monotone “étre minimal dans sa classe d’équivalence et étre corrélé” [Ben Younes et al., 2010a]. En effet, cette derniére résulte de la conjonction de deux contraintes anti-monotones, à savoir “étre un motif minimal” et “étre un motif corrélé”. Par conséquent, la contrainte “étre un motif minimal corrélé” est anti-monotone et l’ensemble des motifs minimaux corrélés forme ainsi un idéal d’ordre dans le treillis des motifs.

Nous avons à ce stade présenté les motifs fermés et minimaux corrélés associés à une classe d’équivalence induite par . Nous introduisons dans la proposition suivante les propriétés communes à deux motifs appartenant à une même classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture .

Proposition 2

Soit une classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture et et . Nous avons : a) ) = ), b) bond() = bond(), c) Supp() = Supp(), d) Supp() = Supp(), et, e) Supp() = Supp().

Preuve.

- a)

-

Gréce à la définition 17, et ont la même fermeture par . Soit cette fermeture.

- b)

-

Comme l’opérateur de fermeture préserve la valeur de la mesure bond d’un motif (cf. Définition 16), et puisque et ont la même fermeture , nous avons bond() = bond(), et bond() = bond(). Ainsi, bond() = bond().

- c), d), et e)

-

Comme et bond() = bond(), d’aprés la proposition 1, et admettent les mêmes supports conjonctif, disjonctif, et négatif. Il en est de même pour et . Ainsi, et ont les mêmes supports conjonctif, disjonctif, et négatif.

Exemple 14

Soit la base illustrée par la table 1.1 et minbond = 0,2. Considérons la classe d’équivalence dont le motif fermé corrélé est ABCE. Les motifs minimaux corrélés associés sont AB et AE. Les motifs corrélés, qui ne sont ni des fermés ni des minimaux, sont ABE, ABC, et ACE. Chacun de ces derniers est compris entre un motif minimal et le fermé corrélé. Les motifs de cette classe d’équivalence, partagent la même valeur de la mesure bond égale à , le même support conjonctif égal à 2, le même support disjonctif égal à 5 et le même support négatif égal à 0.

Ainsi, tous les motifs d’une classe d’équivalence induite par apparaissent dans les mêmes transactions (gréce à l’égalité du support conjonctif). En plus, les items associés aux motifs de la classe caractérisent les mêmes transactions. En effet, chacune de ces derniéres contient nécessairement un sous-ensemble non vide de chaque motif de la classe (gréce à l’égalité du support disjonctif). Cet opérateur de fermeture lie ainsi l’espace de recherche conjonctif et celui disjonctif [Ben Younes et al., 2010a]. Le motif fermé de la classe offre ainsi l’expression la plus spécifique caractérisant ces transactions, tandis qu’un des motifs minimaux représente une des expression les plus générales. Nous avons ainsi cerné les propriétés des motifs rares et des motifs corrélés ainsi que les différentes caractéristiques de l’opérateur de fermeture associé à la mesure bond. Dans ce qui suit, nous décrivons briévement la notion de représentations concises d’un ensemble donné de motifs.

1.6 Représentations concises d’un ensemble de motifs

En effet, l’extraction des motifs intéressants peut étre coéteuse en espace mémoire et en temps de calcul à cause du nombre important des candidats générés. À cet égard, l’idée consiste à extraire des ensembles de taille plus réduite mais capables de régénérer l’ensemble total de motifs, ces ensembles sont dits “Représentations concises”. Dans le cas oé la régénération s’effectue sans perte d’information alors la représentation concise est dite exacte, sinon elle est dite approximative. Ces représentations sont formellement définies dans ce qui suit.

Définition 20

Représentations concises [Mannila et Toivonen, 1997]

Une représentation concise de l’ensemble des itemsets intéressants est un ensemble représentatif de l’ensemble total permettant de le caractériser d’une maniére exacte ou approximative. D’une maniére générale, une représentation constitue une couverture parfaite d’un ensemble si et seulement si sa taille ne dépasse jamais la taille de l’ensemble à représenter.

Exemple 15

Soit une représentation concise d’un ensemble de motifs fréquents. est dite représentation concise exacte, si à partir de , nous sommes capables de déterminer pour un motif quelconque s’il est fréquent ou non et de retrouver son support exact s’il est fréquent. Par exemple, les motifs fermés fréquents [Pasquier et al., 2005] constituent une représentation concise exacte de l’ensemble des motifs fréquents.

Cependant, la représentation est dite représentation concise approximative, si elle est incapable de déterminer d’une maniére exacte le support de tous les motifs de l’ensemble à représenter. Elle retourne alors une valeur approximative de ce dernier. Par exemple, les motifs fréquents maximaux [Roberto et Bayardo, 1998] constituent une représentation concise approximative de l’ensemble des motifs fréquents. En effet, les motifs fréquents maximaux permettent de déterminer la nature de fréquence (fréquent ou rare) d’un motif quelconque mais ne peuvent pas dériver exactement son support.

Toutefois nous nous intéressons, dans ce mémoire, à l’extraction des représentations concises des motifs corrélés rares. Ces derniers vérifient à la fois la contrainte monotone de rareté et anti-monotone de corrélation. Par souci de précision, nous signalons que la terminologie “motifs corrélés rares” est équivalente à la terminologie “motifs rares corrélés”.

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons cerné l’ensemble des notions de bases relatives à l’extraction des motifs. Ensuite, nous avons étudié les propriétés des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond. Nous avons, de plus, détaillé les caractéristiques des classes d’équivalence induites par l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond. Cet opérateur constitue un élément important qui va nous servir dans l’extraction des représentations concises des motifs corrélés rares par rapport à la mesure bond. Le chapitre suivant est dédié à la présentation de l’état de l’art des approches traitant de l’extraction des motifs sous contraintes.

Chapitre 2 État de l’art de la fouille des motifs sous contraintes

2.1 Introduction

Le processus d’extraction de motifs intéressants souffre souvent de la taille élevée de ces motifs extraits. À cet égard, il s’est avéré nécessaire d’intégrer des contraintes dans le processus d’extraction afin de réduire le nombre de motifs extraits. Ces contraintes sont traduites par des traitements qui peuvent étre effectués avant, en cours, ou aprés l’étape de fouille.

Étant donné que dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons aux motifs corrélés rares, alors nous jugeons intéressant de consacrer ce chapitre à la présentation et l’étude des approches de l’état de l’art s’inscrivant dans le cadre de notre problématique. Il est important de noter que, dans cette étude, nous nous intéressons principalement aux contraintes monotones et aux contraintes anti-monotones. En effet, les motifs corrélés rares que nous étudions dans ce travail correspondent à la conjonction entre la contrainte anti-monotone de corrélation et monotone de rareté.

Dans ce chapitre, nous abordons ainsi dans la premiére section la présentation des approches d’extraction des motifs rares. Dans la deuxiéme section, nous effectuons un survol des différentes mesures de corrélation et nous étudions les approches d’extraction des motifs corrélés sous contraintes. La troisiéme section sera consacrée à l’étude des algorithmes d’extraction de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés.

2.2 État de l’art de la fouille des motifs rares

2.2.1 Extraction des motifs rares

Toutefois, l’ensemble des motifs rares forme un filtre d’ordre dans le treillis des motifs [Szathmary et al., 2010] et induit une contrainte monotone. En effet, tous les sur-ensembles d’un motif rare sont rares. Cette propriété de monotonie rends l’extraction des motifs rares plus difficile que l’extraction d’un ensemble vérifiant une contrainte anti-monotone. À cet égard, différents algorithmes [Szathmary et al., 2007, Haglin et Manning, 2007, Adda et al., 2007, Kiran et Reddy, 2010, Szathmary et al., 2010, Okubo et Haraguchi, 2010] ont été dédié à l’extraction d’un sous ensemble ou de l’ensemble total de tous les motifs rares ont été proposés.

Nous citons par exemple, les approches MSApriori [Liu et al., 1999] et RSAA [Yun et al., 2003]. Toutefois, l’idée de l’approche MSApriori 111MSApriori est l’acronyme de Multiple Support Apriori. consiste à définir un seuil minimal de support conjonctif minsupp pour chaque item par l’utilisateur et à extraire l’ensemble des motifs fréquents par rapport aux seuils minimaux posés. À cet égard, une partie de l’ensemble des motifs rares sera récupérée pour des seuils bas de minsupp.

Exemple 16

Considérons la base de transaction donnée par la table 1.1. Dans le cas oé nous considérons, minsupp(A) = , minsupp(C) = et minsupp(D) = . Le support de l’itemset AD est égal à , Supp(AD) = . Ainsi, l’itemset AD est rare puisque Supp(AD) minsupp(A), minsupp(D) = , = . Le motif AC est cependant fréquent, Supp(AC) = minsupp(A), minsupp(C) = , = .

Cette approche opére à la Apriori et les itemsets rares ne seront ainsi identifiés que pour des seuils de minsupp trés bas. Dans ce cas, le nombre de régles d’association générées sera énorme. De plus, un probléme lié au choix du seuil minsupp adéquat pour chaque item et aux coéts d’évaluation d’un candidat par rapport aux différents seuils, est toujours posé.

Dans le but de pallier cet inconvénient, Yun et al. ont proposé dans [Yun et al., 2003] une nouvelle approche intitulée RSAA 222RSAA est l’acronyme de Relative Support Apriori Algorithm.. Cette approche permet de générer des régles d’association englobant des itemsets rares. La technique proposée est basée sur la notion de support relatif et permet de générer des régles d’association dont le support relatif dépasse un seuil minimal donné. Le support relatif RSupp d’un itemset I de la forme (, , , ) est noté RSupp(I) et correspond é,

RSupp(, , , ) = ( , , , ).

Exemple 17

Considérons la base de transaction donnée par la table 1.1. RSupp(ACE) = (, , ) = ( , , ) = . Nous avons RSupp(ACE) = , ainsi pour un seuil minimal de support relatif minsuppR = , le motif ACE est fréquent. Cependant, pour un seuil minsuppR = , le motif ACE est considéré comme rare.

L’algorithme RSAA permet de repérer une partie des motifs rares tout en résolvant le probléme lié à la définition de plusieurs seuils minimaux posé par l’approche MSApriori. Cependant, pour des seuils minimaux de supports relatifs trés bas le nombre d’itemsets générés risque d’exploser et d’engendrer ainsi des coéts énormes d’extraction.

L’approche Apriori-Inverse [Koh et Rountree, 2005] s’inscrit aussi dans ce même cadre. En effet, Apriori-Inverse est un algorithme opérant en largeur et permet moyennant un parcours du treillis du bas vers le haut d’extraire pour chaque niveau les motifs rares de taille dont tous les sous-ensembles sont rares. Ces motifs sont dits “motifs parfaitement rares”. Toutefois, l’ensemble extrait n’englobe pas tous les motifs rares puisqu’il élimine les motifs rares minimaux, c.-é.-d. les motifs rares dont tous les sous-ensembles sont fréquents.

Exemple 18

Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. Pour un seuil minsupp = 4. L’algorithme Apriori-Inverse permet d’extraire uniquement les itemsets rares dont le support est à la fois non nul et inférieur à minsupp et dont tous les sous-ensembles sont rares. Par conséquent, seuls les itemsets rares D, A et AD seront extraits.

D’autres approches traitant la problématique des motifs rares ont été aussi proposé. Nous citons par exemple, les approches Apriori-Rare et Mrg-Exp [Szathmary et al., 2006, Szathmary et al., 2007] permettant aussi le repérage d’un sous-ensemble des motifs rares composé uniquement des motifs rares minimaux (cf. Définition 11 page 11), formant la bordure séparatrice entre les motifs fréquents et les motifs rares. Ces approches effectuent l’exploration du treillis des itemsets du bas vers le haut, en commenéant par l’ensemble vide jusqu’é la localisation de la bordure des motifs rares minimaux.

Les approches Apriori-Rare et Mrg-Exp se reposent sur le même principe cependant l’approche Mrg-Exp se différe de l’approche Apriori-Rare par l’intégration d’un critére d’élagage davantage. Ce critére consiste à éliminer les motifs rares minimaux aprés leur identification de l’ensemble des motifs candidats afin de ne générer des candidats qu’é partir des motifs fréquents.

Considérons, par exemple, le contexte d’extraction donné par la table 1.1 pour minsupp = 3. L’ensemble des motifs récupérés par les algorithmes Apriori-Rare et Mrg-Exp correspond é, = D, AB, AE.

Une fois cet ensemble est identifié, l’ensemble de tous les motifs rares est alors extrait, moyennant l’approche Arima et ce en générant par tailles croissantes les sur-ensembles des motifs appartenant à la bordure composée par les motifs rares minimaux.

Exemple 19

Par exemple, considérons l’ensemble = D, AB, AE précédemment identifié. L’ensemble de tous les motifs rares correspond é, = D, AD, CD, ABC, ABE, ACE, les motifs rares de support nul, à savoir BD, DE, ABD, BCD, BDE, ADE et CDE, ne feront pas parti du résultat final.

Nous notons que dans [Romero et al., 2010], les approches Apriori-Inverse et Apriori-Rare ont été appliquées sur des données concernant des étudiants dans un site d’apprentissage en ligne. Les régles d’association générées permettent de nous renseigner quant au lien entre les activités en ligne de l’étudiant (navigation sur le site, consultation des forums, durée de navigation) et la mention obtenue (Excellent, Bien, Moyen). Les régles d’association rares permettent de détecter les comportements infréquents des étudiants et leurs relation avec la mention finale.

L’approche Afirm proposée dans [Adda et al., 2007] s’inscrit aussi dans ce même cadre. Cependant, elle différe des approches proposées par Szathmary et al. dans la nature du parcours de l’espace de recherche. En effet, l’approche Afirm suggére un parcours du haut vers le bas du treillis c.-é.-d du plus grand motif, par rapport à la relation d’inclusion ensembliste, jusqu’é la localisation des motifs rares minimaux.

Exemple 20

Considérons le contexte d’extraction de la table 1.1 pour minsupp = 3. L’algorithme Afirm extrait les motifs rares comme suit. Initialement, les plus grands motifs rares seront extraits, 4 = ABCE, ABCD, BCDE, ABDE. Ensuite, leurs sous-ensembles rares seront générés et nous aurons, 3 = ABE, ABD, BCD, CDE, BDE, ADE,ACD. Les motifs de support nul ne sont pas considérés, donc nous aurons, 4 = ABCE, 3 = ABE, ACD. 2 = AB, AE, CD, AD et 1 = D.

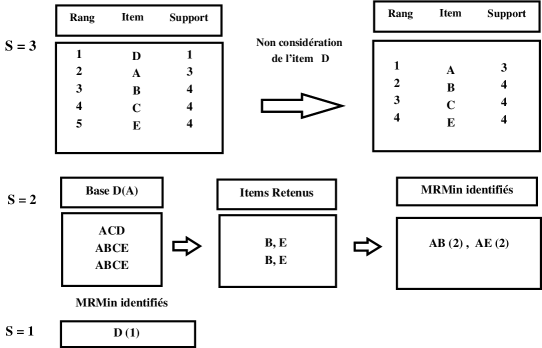

L’approche Minit 333Minit est l’acronyme de Minimal Infrequent Itemset. [Haglin et Manning, 2007], a été aussi proposée et permet de récupérer aussi les motifs rares minimaux dont la taille ne dépasse pas un certain seuil de cardinalité maximale S. L’idée de l’algorithme Minit se déroule de la maniére suivante. D’abord, les items sont triés selon l’ordre croissant du support. Ensuite, nous commenéons par traiter l’item ayant le plus petit support en lui associant son sous-contexte et en identifiant la liste des items triés appartenant à ce sous-contexte et un appel récursif de l’algorithme Minit sera réalisé et le seuil sera décrémenté. Cette procédure se termine lorsque le seuil devient égal à 1.

Exemple 21

Considérons le contexte donné par la table 1.1. Pour minsupp = et S = , le déroulement de l’algorithme Minit est donné par la figure 2.1. Les motifs rares minimaux de cardinalité inférieur à seront ainsi extraits. Initialement, l’item D ne sera pas considéré puisqu’il ne donne pas naissance à un motif rare minimal de taille . Ensuite, nous considérons l’item A et le contexte associé Base D(A) sera crée et la variable S sera décrémentée S = 2. Les items retenus sont B et E, l’item C ne sera pas retenu puisqu’il appartient à toutes les transactions du contexte Base D(A). Les motifs rares minimaux ainsi identifiés sont AE et AB de support chacun. Par la suite, la variable S sera décrémentée, S = , alors l’algorithme identifie le seul item rare D de support . Les motifs rares minimaux ainsi récupérés correspondent é, = (AE, 2), (AB, 2), (D, 1).

Nous avons ainsi passé en revue les approches les plus représentatives traitant la problématique d’extraction d’un sous-ensemble ou de l’ensemble total des motifs rares. Toutefois, la fouille des motifs rares souffre d’un deuxiéme probléme lié au nombre des motifs rares qui risque d’étre trés élevé. L’explosion du nombre des motifs rares empéche certainement une exploitation efficace des connaissances cachées dans ces motifs. Pour pallier cet inconvénient, deux représentations concises exactes des motifs rares ont été défini dans [Hamrouni et al., 2011] et sont basées sur la notion de classe d’équivalence. La premiére représentation concise exacte est composée des éléments minimaux des classes d’équivalences à savoir les générateurs minimaux rares et est extraite gréce à l’algorithme GMRare. La deuxiéme représentation est composée des éléments maximaux des classes d’équivalences à savoir les motifs fermés rares et est extraite moyennant l’algorithme MFRare.

2.2.2 Discussion

Nous récapitulons dans le tableau 2.1 les caractéristiques des différentes approches étudiées. Cette comparaison couvre les axes suivants :

-

1.

Motifs extraits : Cette propriété décrit les motifs générés par l’algorithme.

-

2.

Caractéristiques : Cette propriété décrit les caractéristiques de l’approche en question.

| Algorithme | Motifs | Caractéristiques |

|---|---|---|

| d’extraction | extraits | |

| MSApriori | Uniquement une | Approches non dédiées |

| [Liu et al., 1999] | partie des motifs rares | é la fouille des motifs rares |

| RSAA | est extraite pour | Seule une partie de ces |

| [Yun et al., 2003] | un minsupp faible | derniers est récupérée |

| Définition compliquée | ||

| de la formule du support relatif | ||

| Apriori-Inverse | Motifs parfaitement | Coéts d’extraction élevés |

| [Koh et Rountree, 2005] | rares | cependant seuls les motifs |

| parfaitement rares seront extraits. | ||

| Apriori-Rare | Motifs | Parcours coéteux de |

| [Szathmary et al., 2006] | rares minimaux | l’ensemble de tous les motifs fréquents |

| Mrg-Exp | La nécessité d’un deuxiéme algorithme | |

| [Szathmary et al., 2007] | pour la récupération de tous les motifs rares | |

| Arima | Motifs rares | Dans le cas oé le |

| [Szathmary et al., 2006] | le nombre de motifs rares | |

| est réduit, ces derniers | ||

| sont localisés dans le plus haut | ||

| du treillis ainsi le parcours | ||

| du bas vers le haut proposé | ||

| n’est pas efficace. | ||

| Afirm | Motifs rares | Nécessité de machines |

| [Adda et al., 2007] | de hautes capacités afin de | |

| pouvoir exécuter l’algorithme | ||

| Minit(S) | Motifs rares | Extraction d’une partie |

| [Haglin et Manning, 2007] | minimaux de taille | des motifs rares minimaux et |

| inférieur a S | non la totalité | |

| MFRare | Motifs fermés | Les représentations concises proposées |

| [Hamrouni et al., 2011] | et motifs rares | sont sans perte d’information. |

| GMRare | Générateurs minimaux. | |

| [Hamrouni et al., 2011] | rares |

D’aprés l’étude des approches de l’état de l’art que nous venons de présenter, nous concluons qu’il n’existe pas dans la littérature un algorithme efficace d’extraction de l’ensemble de tous les motifs rares pour tous les types des contextes ou même pour un type particulier de contextes. Ceci est dé à la difficulté de localiser la bordure séparant les motifs rares de ceux fréquents dans le treillis. En effet, cette bordure est dépendante du contexte et du seuil minimal du support minsupp. La problématique liée à l’explosion du nombre de motifs rares a été aussi abordée dans la littérature. En effet, deux représentations concises exactes des motifs rares ont été proposées dans [Hamrouni et al., 2011]. Ces derniéres autorisent une réduction sans perte d’information de l’ensemble total des motifs rares, et constituent ainsi une alternative au probléme de nombre élevé des motifs rares.

Toutefois, un autre probléme lié à l’absence de corrélation entre les motifs rares retenus, est toujours posé. Par exemple, le motif composé par les items “” et “” est un motif rare cependant aucune corrélation n’existe entre le produit “” trés fréquemment acheté et le produit “” cher et rarement acheté. En effet, l’information extraite à partir des motifs rares est souvent appelée à présenter une valeur ajoutée aux experts dans plusieurs domaines. Nous citons comme exemple, la détection des pannes dans les réseaux informatiques [Ma et Hellerstein, 2001], la découverte des irrégularités dans les actions boursiéres, la détection de fraudes dans les systémes financiers [Cohen et al., 2000], la détection d’intrusions dans les systémes informatiques.

Ainsi, il est intéressant d’intégrer les mesures de corrélation dans l’extraction des motifs rares. Ceci permet, d’une part, d’améliorer la qualité des motifs extraits en ayant un ensemble plus réduit contenant des motifs intéressants qui sont rares mais fortement corrélés. D’autre part, ceci renforce la qualité des régles d’association dérivées à partir de ces motifs corrélés rares. Par exemple, le motif composé par les items “Collier en or” et “Boucles d’oreilles” ou aussi l’exemple de “Télévision” et “Lecteur DVD” correspondent à des motifs corrélés rares. Ces derniers présentent des articles chers dont la vente est bénéfique pour les commeréants.

Nous constatons, ainsi, que la fouille des motifs corrélés rares est une piste trés intéressante à exploiter. De plus, cette problématique n’a pas été abordée auparavant dans la littérature. Par conséquent, nous proposons dans ce mémoire d’étudier profondément les caractéristiques des motifs corrélés rares selon la mesure de corrélation bond et de proposer de nouvelles représentations concises exactes de ces motifs.

Comme nous avons passé en revue les différentes approches de fouille des motifs rares dans cette section. Nous nous focalisons alors, dans la section suivante, sur la présentation des approches de fouille des motifs corrélés.

2.3 État de l’art de la fouille des motifs corrélés

Dans cette section, nous étudions les différentes approches d’extraction des motifs corrélés. Nous commenéons d’abord par un survol non exhaustif des différentes mesures de corrélations et de leurs propriétés. Nous nous sommes principalement basés sur l’étude des mesures de corrélations présentée dans [Ben Younes et Hamrouni, 2010].

2.3.1 Mesures de corrélation

L’intégration des mesures de corrélations dans le processus d’extraction de motifs permet

de réduire le nombre de motifs extraits tout en améliorant leur qualité.

En effet, seuls les motifs véhiculant le maximum d’informations concernant la corrélation entre les items les composant seront maintenus. À cet égard, différentes mesures de corrélation ont été proposé dans la littérature.

La mesure de corrélation any-confidence [Omiecinski, 2003]

Cette mesure est définie, pour tout motif non vide comme suit :

any-conf() =

La mesure any-confidence ne conserve pas les propriétés intéressantes d’anti-monotonie et de cross-support [Ben Younes et Hamrouni, 2010].

Exemple 22

Considérons la base des transactions illustrée par la table 1.1. Pour un seuil minimal de any-confidence de 0,80. La valeur de la mesure any-confidence du motif AB est égal é, any-confidence(AB) = = = 0,66. Le motif AB ne satisfait le seuil de any-confidence, par conséquent il n’est pas un motif corrélé alors que le motif AD est corrélé et sa valeur de la mesure any-confidence est égale à 1. Nous avons aussi, = 0,75 0,80, cependant, any-confidence(AD) 1 0,80. Cet exemple illustre la non conservation des propriétés d’anti-monotonie et de cross-support.

La mesure de corrélation all-confidence [Omiecinski, 2003]

La mesure all-confidence est définie pour tout motif non vide comme suit :

all-conf() =

La mesure all-confidence conserve la propriété d’anti-monotonie [Omiecinski, 2003] ainsi que la propriété de cross-support [Xiong et al., 2006].

Exemple 23

Considérons la base des transactions illustrée par la table 1.1. Pour un seuil minimal de all-confidence de 0,40. La valeur de la mesure all-confidence du motif ABCE est égal é, all-confidence(ABCE) = = = 0,50. Le motif ABCE est corrélé selon la mesure all-confidence. Tous ses sous-ensembles directs sont aussi des motifs corrélés. Nous avons all-confidence(ABE) = all-confidence(ACE) = = 0,50, all-confidence(BCE) = = 0,75.

Pour le motif AD, nous avons = 0,33 0,40 et nous avons all-confidence(AD) = = 0,33. Le motif AD ne vérifie pas la propriété de cross-support et il n’est ainsi pas corrélé. Cet exemple illustre la conservation des propriétés d’anti-monotonie et de cross-support.

La mesure de corrélation hyper-confidence [Xiong et al., 2006]

La mesure hyper-confidence notée h-conf d’un motif , , …, est définie comme suit :

h-conf() = min Conf(), …, Conf().

Avec Conf fait référence à la mesure confiance associée aux régles d’association 444Soit une régle d’association : , avec , : Conf() = ..

La mesure hyper-confidence est équivalente à la mesure all-confidence et vérifie ainsi les propriétés de d’anti-monotonie et de cross-support.

Le coefficient de corrélation [Brin et al., 1997]

Le coefficient d’un motif , avec et , est défini comme suit 555 = désigne le support relatif de . :

()

Exemple 24

Tout motif corrélé selon la mesure , tous ses sur-ensembles sont aussi corrélés. Le calcul de la valeur de pour un motif donné nécessite la construction de la table de contingence associée. Considérons par exemple, le motif AC, la table de contingence qui lui est associée est donnée par la table 2.2. Par et , nous entendons respectivement la somme de la ligne et la somme de la colonne.

Nous avons (AC) . = + + + = 2,325

| 3 | 1 | 4 | |

| 0 | 1 | 1 | |

| 3 | 2 | 5 |

D’autres mesures de corrélation existent aussi, comme par exemple la mesure bond [Ben Younes et al., 2010a] que nous avons décrit dans le premier chapitre, la mesure cosine [Huynh et al., 2005], la mesure lift [Brin et al., 1997], le coefficient de corrélation , appelé aussi coefficient de corrélation de Pearson [Xiong et al., 2004].

Nous avons ainsi présenté quelques mesures de corrélation existantes dans la littérature. Nous enchaénons, dans ce qui suit, avec quelques approches d’extraction des motifs corrélés.

2.3.2 Extraction des motifs corrélés

Trés peu d’approches de la littérature ont abordé la problématique de la fouille des motifs rares corrélés. Toutefois, une premiére idée naéve de récupération des motifs corrélés rares, consiste à extraire l’ensemble de tous les motifs corrélés sans aucune intégration de la contrainte de minsupp. Cet ensemble englobe bien évidemment tous les motifs corrélés, ceux qui sont rares et ceux qui sont fréquents.

L’approche proposée dans [Cohen et al., 2000] est fondée sur ce principe. Cette approche permet d’extraire les paires d’items corrélés selon la mesure de corrélation Similarity. En effet, la mesure Similarity permet de mesurer la similarité entre deux items et correspond au rapport entre le nombre d’apparitions simultanée des deux items et le nombre de leurs apparitions complémentaires. Par conséquent, la mesure Similarity est équivalente à la mesure de corrélation bond. Cependant aucune analyse des propriétés de cette mesure n’a été menée. Toutefois, l’approche proposée permet d’extraire les paires d’items corrélés sans calculer leurs supports. En effet, elle affecte à chaque item une signature composée par la liste des identificateurs des transactions auxquelles il appartient. Ensuite, la valeur de la similarité de chaque paire d’items, correspond au nombre d’intersections de leurs signatures divisé par leur union. Nous notons que, la contrainte de support minimum n’a pas été intégrée et ceci afin d’avoir les itemsets qui sont fortement corrélés et ayant un faible support. À partir de ces derniers, les régles d’association de confiances élevées et de supports faibles seront générées. Ces régles englobent des pépites de connaissances qui trés intéressantes dans plusieurs domaines. Par exemple, l’algorithme proposé a été appliqué sur des articles de presse afin d’extraire les paires de mots apparaissant ensemble et permettant de fournir des informations pertinentes quant au contenu de l’article en question.

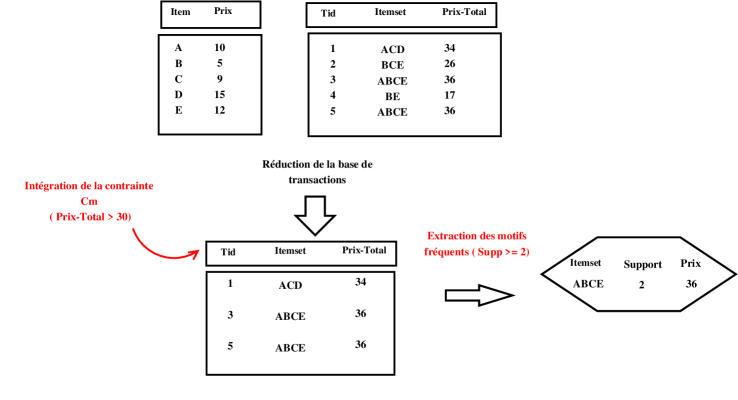

Dans ce même cadre, nous citons aussi l’algorithme DiscoverMPatterns proposé dans [Ma et Hellerstein, 2001]. En effet, cet algorithme permet d’extraire tous les motifs corrélés selon la mesure all-confidence. Ces motifs vérifient la propriété d’anti-monotonie. En effet, une premiére version de l’approche proposée permet d’extraire tous les motifs corrélés sans restriction de la valeur du support conjonctif afin de récupérer les motifs rares fortement corrélés. Ensuite, dans une deuxiéme version de l’approche, la contrainte anti-monotone de support minimum a été intégrée dans la fouille des motifs corrélés. Par conséquent, l’ensemble de tous les motifs fréquents corrélés résultant de la jointure entre les deux contraintes anti-monotones de fréquence et de corrélation est récupéré.

Une autre idée de récupération d’une partie des motifs corrélés rares consiste é extraire l’ensemble de tous les motifs fréquents pour un seuil de minsupp trés bas. Cet ensemble englobe une partie des motifs corrélés qui sont trés peu fréquents.

Xiong et al. se sont basés sur ce principe et ont introduit l’algorithme HypercliqueMiner dans [Xiong et al., 2006]. Ce dernier permet d’extraire d’une maniére efficace l’ensemble des motifs fréquents corrélés pour des valeurs faibles du seuil minimal minsupp. Par conséquent, une partie de l’ensemble des motifs corrélés rares sera récupérée parmi les motifs extraits.

En effet, les performances considérables de cet algorithme sont justifiés par les propriétés d’anti-monotonie et de cross-support vérifiées par la mesure de corrélation hyper-confidence. Toutefois, ces deux propriétés permettent d’élaguer significativement les candidats et de réduire les coéts inutiles d’évaluation de la contrainte de corrélation.

Dans ce même cadre, se situe aussi l’approche proposée dans [Sandler et Thomo, 2010]. Cette approche permet d’extraire des itemsets fréquents et fortement corrélés de taille deux. C’est une approche naéve dont l’idée consiste à extraire d’abord tous les motifs fréquents de taille deux pour un minsupp trés faible gréce à une solution paralléle. Ensuite, un post traitement a été effectué afin de ne garder que les itemsets présentant une forte corrélation entre les deux items les composants. En effet, le post traitement permet de ne maintenir que les itemsets pour lesquelles la probabilité conditionnelle d’apparition d’un de ses items en fonction de l’autre dépasse un seuil minimal défini. Cette probabilité correspond, en effet, à la mesure all-confidence. Nous citons aussi l’algorithme FT-Miner [Hu et Li, 2009] d’extraction des motifs fréquents corrélés par rapport à une mesure de corrélation, nommée N-confidence, équivalente à la mesure all-confidence. Cet algorithme permet d’extraire ces motifs pour des seuils de minsupp trés bas et effectue l’extraction des régles associatives à partir de ces motifs.

L’algorithme Partition [Omiecinski, 2003] a été aussi introduit afin d’extraire les motifs qui satisfont soit le seuil minimal de all-confidence soit le seuil minimal de bond et ce en fonction de l’exigence de l’utilisateur. Cet algorithme, dont le principal atout est d’allier deux mesures, permet d’extraire tous les motifs corrélés indépendamment de leur statut de fréquence.

D’autres travaux de la littérature se sont intéressés à la fouille des motifs corrélés qui respectent la contrainte de fréquence. À cet égard, nous citons l’algorithme CoMine [Lee et al., 2003]. Cet algorithme permet de récupérer l’ensemble des motifs corrélés fréquents. Deux versions de l’algorithme CoMine sont à distinguer. La premiére version considére la mesure de corrélation all-confidence alors que la deuxiéme version traite la mesure bond. Dans ce même cadre, nous citons aussi l’algorithme récent Jim [Segond et Borgelt, 2011]. Jim permet d’extraire selon le choix de l’utilisateur, les motifs fréquents corrélés, les motifs fréquents corrélés maximaux et les motifs fermés fréquents corrélés. Les auteurs proposent la mesure de corrélation bond et onze autre mesures de corrélations qui sont toutes anti-monotones et l’extraction des motifs se fait selon la mesure de corrélation choisit par l’utilisateur.

La mesure de corrélation bond a été aussi utilisée dans les travaux proposés dans [Okubo et al., 2010]. En effet, les auteurs dans [Okubo et al., 2010] recourent à la mesure de corrélation bond et à la notion de la fermeture conjonctive afin d’introduire un algorithme en profondeur permettant de récupérer les motifs fermés conjonctifs rares. Toutefois, les auteurs se sont basés sur le fait qu’un motif faiblement corrélé par rapport à la mesure bond est généralement rare dans la base d’extraction. À cet égard, la contrainte de la rareté est exprimée en fonction de la mesure bond comme suit, bond() , avec un seuil de corrélation maximal fixé par l’utilisateur. Cette contrainte de corrélation maximale est monotone puisqu’elle correspond à l’opposée de la contrainte anti-monotone de corrélation.

Dans le but d’atténuer l’explosion du nombre de motifs rares extraits et afin de se débarrasser des motifs qui sont trés rares dans la base c.-é.-d. les motifs qui représentent juste des exceptions et ne sont pas informatifs, les auteurs ont posé une restriction quant à la rareté des motifs extraits. Cette restriction est traduite pour tout motif par une fonction reliant son support conjonctif et le support minimal de ses items, Freq() = Supp() + Supp(), avec et sont deux coefficients fixés par l’utilisateur. L’idée consiste à extraire les premiers motifs respectant la contrainte de corrélation et maximisant la contrainte de fréquence posées. Ces motifs correspondent aux motifs rares les plus informatifs dans la base.

Nous avons ainsi passé en revue différents algorithmes d’extraction de motifs corrélés. Néanmoins, les ensembles des motifs corrélés extraits risque d’étre de taille élevée. Ce qui constitue un obstacle pour une bonne exploitation des connaissances offertes par ces motifs. À cet égard, l’idée de concevoir des approches réductrices de l’ensemble des motifs corrélés est d’une grande pertinence. Dans ce sens, nous discutons dans ce qui suit les algorithmes proposés en vue d’extraire des représentations concises des motifs corrélés fréquents.

2.3.3 Extraction des représentations concises des motifs corrélés fréquents

Rares sont les travaux de la littérature traitant la problématique d’extraction des représentations concises des motifs corrélés. Nous citons dans ce cadre uniquement deux approches. Premiérement, l’algorithme CCMine [Kim et al., 2004] qui permet ainsi d’extraire une représentation concise exacte des motifs corrélés fréquents associés à la mesure all-confidence. La représentation concise extraite est basée sur les motifs fermés corrélés fréquents. Le deuxiéme algorithme CCPR_Miner a été proposé dans [Ben Younes et al., 2010a]. Cet algorithme permet d’extraire une nouvelle représentation concise exacte des motifs fréquents corrélés associée à la mesure bond. Cette représentation est composée des motifs fermés corrélés fréquents munis de leurs supports conjonctifs et disjonctifs. Elle permet de dériver, pour tout motif corrélé fréquent, exactement le support conjonctif, le support disjonctif et par conséquent la valeur de la mesure bond égale au rapport des deux supports conjonctifs et disjonctifs.

Dans ce qui suit nous étudions les algorithmes traitant de la fouille de motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés.

2.3.4 Extraction des motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés

Dans [Brin et al., 1997] les auteurs ont étudié les caractéristiques des motifs contenants des items qui sont fortement dépendants selon la mesure . Afin de réduire l’explosion du nombre de candidats, les auteurs proposent d’intégrer la contrainte de fréquence dans la fouille de ces motifs corrélés. Étant donné que la mesure est monotone, l’ensemble des motifs fréquents corrélés extraits résulte ainsi de la jointure de deux contraintes de types opposés à savoir la contrainte monotone de corrélation selon la mesure et la contrainte anti-monotone de fréquence. Cependant, la problématique d’extraction de l’ensemble total des motifs satisfaisant les deux contraintes de types différents n’a pas été traitée. En effet, les auteurs se sont limités à l’extraction des motifs minimaux corrélés fréquents uniquement. Pour ce faire, un algorithme par niveau effectuant un parcours du bas vers le haut, jusqu’é la localisation de ces motifs minimaux, a été mis en place.

Cet algorithme intitulé

BMS 666BMS est l’acronyme de

Beyond Market Baskets.,

a constitué la base de l’approche proposée dans [Grahne et al., 2000].

En effet, les auteurs dans [Grahne et al., 2000]

proposent d’étendre l’approche proposée dans [Brin et al., 1997]. Ils étudient la problématique des motifs fréquents corrélés selon la mesure et qui satisfont aussi un ensemble de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones.

Ils définissent deux ensembles particuliers de motifs. Le premier est composé des motifs minimaux corrélés et qui sont valides quant à l’ensemble des contraintes. Quant au deuxiéme, il englobe

les motifs minimaux qui satisfont l’ensemble de contraintes c.-é.-d les motifs minimaux valides et qui sont corrélés.

Afin d’extraire le premier ensemble, deux algorithmes BMS+ et BMS++ ont été proposé.

L’algorithme BMS+ est une approche naéve qui consiste à extraire l’ensemble des motifs minimaux corrélés fréquents moyennant le noyau de l’algorithme proposé dans [Brin et al., 1997] puis à effectuer un post traitement afin de ne garder que les motifs minimaux corrélés et qui satisfont l’ensemble de contraintes posées. Cependant, l’idée de l’algorithme BMS++

consiste à intégrer, dans le processus de fouille, les contraintes de corrélation minimale et de fréquence avec l’ensemble des contraintes posées et à extraire les motifs qui répondent à toutes ces contraintes à la fois.

De plus, les algorithmes BMS* et BMS** ont été introduit afin de récupérer l’ensemble formée par les motifs minimaux satisfaisant l’ensemble de contraintes et qui sont corrélés. Quant à l’algorithme BMS*, il est basée sur l’idée naéve d’extraire l’ensemble de tous les motifs minimaux valides par rapport à l’ensemble de contraintes puis de filtrer les motifs corrélés de cet ensemble. Par opposition à ce dernier, l’algorithme BMS** est basé sur la même idée stratégique de l’algorithme BMS++ qui consiste à intégrer l’ensemble des contraintes dans le processus de fouille.

Nous avons à ce stade, présenté et analysé les différentes approches d’extraction des ensembles des motifs corrélés sous contraintes.

2.3.5 Discussion

L’étude des approches de l’état de l’art que nous avons présenté dans cette section a été menée selon trois principaux axes. Nous avons dans un premier temps analysé les approches d’extraction des motifs corrélés. Nous constatons que la majorité de ces approches opérent sur la base des mesures bond et all-confidence. Ces derniéres vérifient la propriété d’anti-monotonie. Cette propriété est pertinente dans le processus de fouille, vu sa capacité à réduire l’espace de recherche et à optimiser le temps d’extraction ainsi que la consommation des ressources matérielles. Ainsi, l’ensemble des motifs corrélés fréquents extraits résulte de la jointure de deux contraintes de même type, à savoir la contrainte anti-monotone de corrélation et la contrainte anti-monotone de fréquence.

Toutefois, la récupération de l’ensemble des motifs qui sont à la fois trés peu fréquents et fortement corrélés est basée sur l’idée naéve d’extraire l’ensemble de tous les motifs fréquents pour un seuil de minsupp trés bas puis de filtrer ces motifs par la contrainte de corrélation. Cette opération est trés coéteuse en temps de traitement et en consommation de la mémoire à cause de l’explosion du nombre de candidats à évaluer. D’ailleurs, l’approche proposée dans [Sandler et Thomo, 2010] est fondée sur ce principe. Une autre stratégie d’extraction des motifs rares fortement corrélés, consiste é extraire l’ensemble de tous les motifs corrélés sans aucune intégration de la contrainte de support. Cette idée permet de récupérer les motifs rares fortement corrélés comme c’est le cas des algorithmes proposés dans [Ma et Hellerstein, 2001] et dans [Cohen et al., 2000].

Nous déduisons pour toutes ces approches, que la contrainte monotone de rareté n’a été jamais incorporée dans la fouille afin de récupérer l’ensemble des motifs rares fortement corrélés.

Dans un deuxiéme volet de cette analyse, nous avons mis l’accent sur les approches d’extraction des motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés. Nous avons analysé les algorithmes proposés dans [Brin et al., 1997] et [Grahne et al., 2000]. Ces derniers permettent d’intégrer l’ensemble des contraintes dans le processus de fouille. Ils exploitent ainsi les différentes opportunités d’élagage offertes par l’ensemble des contraintes posées et bénéficient du pouvoir sélectif de chaque type de contrainte. Cependant, ces approches se limitent à l’extraction d’un sous ensemble restreint composé uniquement des motifs minimaux valides c.-é.-d. satisfaisant l’ensemble de contraintes posées. De plus, aucune représentation concise des motifs corrélés retenus n’a été proposée.

D’ailleurs, les uniques représentations concises des motifs corrélés ont été proposées dans [Kim et al., 2004] et dans [Ben Younes et al., 2010a]. Ces derniéres, offrent des approches réductrices sans perte d’information de l’ensemble des motifs fréquents corrélés respectivement selon les mesures all-confidence et bond.

Les tableaux 2.3 et 2.4 récapitulent les caractéristiques des différentes approches étudiées. Cette récapitulation couvrira les axes suivants :

-

1.

Mesures de corrélation : Cette propriété décrit la ou les mesures de corrélation traitée(s) par l’algorithme.

-

2.

Type de motifs extraits : Cette propriété décrit le type de motifs générés par l’algorithme. Par “Valide”, nous entendons que le motif respecte l’ensemble des contraintes posées.

-

3.

Natures des contraintes : Cette propriété décrit les types des contraintes manipulées par l’algorithme.

-

4.