Processus d’interaction à trois et quatre phonons dans un gaz de fermions condensé par paires

Résumé

Nous effectuons une étude détaillée des processus d’interaction et de la durée de vie des phonons dans un gaz de fermions condensé par paires dans la zone de raccordement CBE-BCS, dans le régime faiblement collisionnel. Nous déterminons les amplitudes de couplage phonon-phonon par une théorie microscopique s’appuyant sur un ansatz variationnel BCS généralisé au cas de paires en mouvement, qui se prête à un développement systématique autour de l’approximation de champ moyen BCS de l’état fondamental. Nous trouvons que les amplitudes de couplage déduites de l’hydrodynamique quantique par Landau et Khalatnikov ne sont valables que sur la couche de masse, c’est-à-dire pour des processus résonnants, qui conservent l’énergie. Notre théorie microscopique conduit au même spectre d’excitation que la RPA (Random Phase Approximation), avec aux faibles nombres d’onde une relation de dispersion de départ linéaire (phononique) qui passe de convexe à concave lorsqu’on passe de la limite CBE à la limite BCS. Dans le cas convexe, le mécanisme d’amortissement dominant à basse température est celui de Beliaev-Landau 2 phonons 1 phonon. Dans le cas concave, c’est le processus de Landau-Khalatnikov 2 phonons 2 phonons. Dans les deux cas, en sortant la dépendance en la force des interactions par un adimensionnement astucieux des vecteurs d’onde, nous obtenons une expression universelle du taux d’amortissement. Dans le cas des processus , notre expression universelle corrige et étend les résultats analytiques de Landau et Khalatnikov [ZhETF 19, 637 (1949)]. Dans le cas de l’amortissement de Beliaev pour le gaz unitaire à température nulle, nous calculons la première correction en au taux d’amortissement hydrodynamique en , ce qui n’avait pas été fait de manière systématique.

I Introduction

Dans de nombreux systèmes à corps, les excitations collectives de basse énergie sont des phonons. À basse température, les interactions entre phonons déterminent leur durée de vie, leur temps de corrélation et leur libre parcours moyen. Elles jouent donc un rôle central dans les phénomènes de transport, tels que la conduction thermique dans les solides diélectriques et les propriétés hydrodynamiques dépendant de la température comme la viscosité et l’atténuation du son dans l’hélium liquide Khalatnikov1949 ; Khalatnikov1966 ; PhysRevLett.25.220 ; Sherlock1975 ; Smith2005 ; 1367-2630-9-3-052 , mais aussi dans les propriétés de cohérence macroscopique des gaz dégénérés, puisqu’elles déterminent le temps de cohérence intrinsèque du condensat de bosons ou de paires de fermions CastinSinatra2009 ; KCS2015 . Le processus dominant dans la décroissance des phonons varie suivant le système physique considéré, et dépend en particulier de la concavité de la branche d’excitation phononique Wyatt1992 ; Wyatt2009 ; KCS2016 . Lorsque la relation de dispersion est convexe aux faibles nombres d’onde, le processus dominant est celui de Beliaev-Landau Beliaev1958 ; Salasnich2015 , qui met en jeu trois quasi-particules. Lorsqu’elle est concave, c’est celui de Landau-Khalatnikov à quatre quasi-particules, puisque celui de Beliaev-Landau n’est plus résonnant.

Parmi les systèmes à corps, les gaz d’atomes froids offrent la possibilité unique de contrôler et d’ajuster la valeur de certains paramètres microscopiques, en particulier la force des interactions. Dans les gaz de fermions froids à deux états de spin et , les interactions se produisent seulement dans l’onde entre fermions de spin opposé. Nous les considérons ici dans le régime universel où leur portée est négligeable. Elles sont alors caractérisées par un seul paramètre, la longueur de diffusion dans l’onde , , ajustable via un champ magnétique extérieur au voisinage d’une résonance de Feshbach. Ceci a permis l’étude dans ces systèmes du raccordement entre la limite de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) , où les paires condensées de fermions sont localisées dans l’espace des impulsions au voisinage de la surface de Fermi, et la limite de la condensation de Bose-Einstein (CBE) , où les dimères de fermions fortement liés se comportent comme des particules bosoniques Thomas2002 ; Salomon2003 ; Grimm2004 ; Grimm2004b ; Ketterle2004 ; Ketterle2005 ; Salomon2010 ; Zwierlein2012 ; Grimm2013 . Dans le cas non polarisé, c’est-à-dire avec des populations égales dans les deux états de spin, le spectre d’excitation est composé de deux branches : une branche fermionique à seuil non nul donc avec bande interdite, qui décrit l’excitation des degrés de liberté internes des paires , et une branche bosonique de départ phononique aux faibles nombres d’onde, qui décrit l’excitation du mouvement du centre de masse des paires Anderson1958 ; Strinati1998 ; CKS2006 ; Tempere2011 ; Randeria2014 ; KCS2016 . Quand elles ont une densité suffisamment faible, ces excitations élémentaires constituent des quasi-particules en interaction faible et à longue durée de vie.

La relation de dispersion des phonons dans les gaz de fermions froids de spin passe, près de la limite unitaire , de convexe du côté CBE CKS2006 à concave du côté BCS Strinati1998 ; à la limite unitaire, en l’absence de verdict expérimental, on s’attend à ce qu’elle soit convexe aux faibles nombres d’onde Salasnich2008 ; Manes2009 ; Rupak2009 ; Salasnich2011 ; Tempere2011 ; KCS2016 , même si les valeurs prédites du paramètre de courbure varient significativement. Ceci veut dire en tout cas que ce système physique permet, à lui seul, d’étudier expérimentalement l’interaction entre phonons aussi bien dans le cas concave que dans le cas convexe. En particulier, en passant du premier au second cas par changement de la longueur de diffusion, on devrait observer une augmentation brutale de la durée de vie des phonons. Les excitations collectives peuvent être étudiées expérimentalement aussi bien dans le domaine spectral par diffusion de Bragg Davidson2002 ; Davidson2002b que dans le domaine temporel Dalibard2002 ; Kinast2005 . Si l’on ajoute à cela la possibilité de créer des gaz spatialement homogènes dans des potentiels de piégeage à fond plat Hadzibabic2013 , la mesure de la décroissance des phonons due aux processus ou devrait être réalisable à court terme.

En attendant, il manque toujours une étude théorique exhaustive des interactions entre phonons et une expression générale des taux d’amortissement à basse température pour une interaction de force quelconque. L’exemple le plus immédiat d’une relation de dispersion convexe est la branche d’excitation de Bogolioubov du gaz de bosons en interaction faible. Sur cet exemple, Beliaev a obtenu les amplitudes de couplage dans une théorie microscopique et en a déduit les taux d’amortissement dus aux processus Beliaev1958 . La contribution des processus de Landau , présents seulement à température non nulle, a été calculée plus tard Martin1965 ; Kondor1974 ; Stringari1997 . Dans le cas qui nous intéresse des gaz superfluides de fermions de spin , la référence Salasnich2015 a calculé le taux d’amortissement de Beliaev à température nulle à l’aide d’une théorie effective de basse énergie phénoménologique allant un cran au-delà de l’hydrodynamique quantique, afin de prendre en compte la courbure de la relation de dispersion des phonons. Cependant, les auteurs ont omis d’inclure les corrections du même ordre à l’amplitude de couplage entre phonons, ce qui rend leur traitement inconsistant. Dans le cas bosonique de la phase II de l’, dont on croyait à l’origine la relation de dispersion concave, Landau et Khalatnikov ont obtenu l’amplitude de couplage des processus en tenant compte des processus virtuels non résonnants à trois phonons et en introduisant à la main un terme correctif cubique dans le spectre d’excitation hydrodynamique. Cependant, ils ont calculé les taux d’amortissement seulement dans la limite des petits et des grands nombres d’onde, ce qui nous a incités à reprendre et compléter leur travail, d’autant plus que l’étude des processus à basse énergie dans l’ a été suspendue vers 1970, quand il a été découvert que la relation de dispersion y est en fait convexe aux faibles nombres d’onde PhysRevLett.25.220 ; Sherlock1975 , du moins à pression pas trop élevée Sherlock1975 ; Smith2005 . Les processus dans l’ font toujours l’objet de recherches dans l’intervalle de nombre d’onde où la relation de dispersion redevient concave, ce que la présence d’une petite région convexe rend assez difficile Wyatt2009 . À notre connaissance, les études existantes des processus dans les gaz de fermions froids se restreignent à la limite unitaire et au régime hydrodynamique fortement collisionnel, où l’indicateur de la dissipation est la viscosité de cisaillement du gaz Schafer2007 ; Zwerger2011 ; Manuel2013 . Dans cet article, nous présentons au contraire une étude complète des processus d’interaction entre phonons dans un gaz de fermions froid à suffisamment basse température pour être dans le régime faiblement collisionnel, et ceci pour une interaction de force quelconque dans la zone de raccordement CBE-BCS, ce qui inclut les cas concave et convexe.

Nous décrivons pour cela le gaz de fermions non polarisé condensé par paires à l’aide d’un modèle microscopique semi-classique, s’appuyant sur un état variationnel comportant des paires en mouvement. Ce modèle permet de développer de façon systématique le hamiltonien en puissances de deux champs canoniquement conjugués et , qui sont de faible amplitude à basse densité d’excitations du gaz. Le modèle microscopique et le principe du développement sont exposés dans la section II.

Dans la section III nous développons le hamiltonien jusqu’à l’ordre deux en les champs et , et nous diagonalisons cette approximation quadratique pour obtenir le spectre d’excitation Anderson1958 ; Strinati1998 ; CKS2006 ; Tempere2011 ; Randeria2014 ; KCS2016 . À part ces résultats spectraux déjà connus, nous obtenons les modes propres de quasi-particule et les amplitudes correspondantes de création et d’annihilation, que nous quantifions ensuite. Le tout procède d’une certaine élégance grâce à la nature hamiltonienne des équations du modèle semi-classique.

Dans la section IV, nous calculons les amplitudes de couplage des processus d’interaction à trois et à quatre phonons. Sur la couche de masse, nous comparons avec succès les prédictions de l’hydrodynamique quantique Khalatnikov1949 sur les amplitudes des processus et aux résultats d’une théorie microscopique, théorie qui est pour celle du modèle fermionique de la section III, et pour celle d’un modèle de bosons en interaction de portée ajustée pour que la relation de dispersion soit concave aux faibles nombres d’onde. Le test microscopique des prédictions de l’hydrodynamique que cela constitue est particulièrement intéressant pour , puisque ce cas met en jeu des processus non résonnants et , dont les amplitudes ne sont pas correctement données par l’hydrodynamique, l’hydrodynamique de base conduit à une divergence de l’amplitude que Landau et Khalatnikov ont dû régulariser en mettant à la main un terme de courbure dans la relation de dispersion des phonons.

Dans la section V, nous appliquons directement les résultats précédents au calcul du taux d’amortissement des phonons dans un gaz de fermions dans tout le raccordement CBE-BCS dans le régime faiblement collisionnel. Pour ce faire, nous incorporons dans une équation pilote les amplitudes de couplage des processus et de la section IV. Annonçons déjà les principaux résultats de cette section V : pour une relation de dispersion aussi bien convexe que concave, grâce à l’introduction de quantités soigneusement adimensionnées, nous obtenons une courbe universelle donnant le taux d’amortissement en fonction du nombre d’onde, pour une interaction de force quelconque entre les limites CBE et BCS, nous donnons analytiquement tous les comportements aux limites des taux d’amortissement, pour et où est la vitesse du son et la température, ce qui, dans le cas concave, nous conduit à corriger les résultats de Landau et Khalatnikov Khalatnikov1949 , enfin dans le cas particulier du gaz unitaire à température nulle, nous calculons la première correction à la prédiction hydrodynamique pour le taux d’amortissement des phonons, en utilisant la théorie des champs effective de Son et Wingate SonWingate2006 ; Manuel2010 , ce qui nous permet de compléter le résultat de la référence Salasnich2015 .

II Principe de l’approche microscopique

II.1 Hamiltonien d’interaction dans l’onde

Nous considérons un gaz de fermions dans deux états internes notés et évoluant sur un réseau cubique de pas avec des conditions aux limites périodiques dans un volume de taille finie. Les fermions de spin opposé ont une interaction sur site caractérisée par une constante de couplage

| (1) |

La discrétisation de l’espace introduit automatiquement une coupure ultraviolette, puisque les vecteurs d’onde à une particule sont restreints à la première zone de Brillouin du réseau, tout en préservant la simplicité d’une interaction de contact. Le hamiltonien du système dans l’ensemble grand canonique de potentiel chimique s’écrit :

| (2) |

où l’opérateur laplacien discret admet les fonctions comme fonctions propres de valeur propre et l’opérateur champ des fermions possède les relations d’anticommutation discrètes , avec . Le régime d’interactions de portée nulle s’obtient en passant à la limite d’un espace continu à valeur fixée de la longueur de diffusion . Il est alors d’usage d’éliminer la constante de couplage , qui tend vers lorsque , au profit de la longueur de diffusion mesurable expérimentalement. On utilise pour cela la relation issue de la théorie de la diffusion dans l’espace libre () appliquée au potentiel (1) CastinLesHouches2004 ; Varenna :

| (3) |

II.2 Approximation BCS de l’état fondamental

L’idée de la théorie BCS BCS1957 est de chercher une expression approchée de l’état fondamental du hamiltonien (2) parmi la famille d’états

| (4) |

où est l’ensemble des vecteurs de la première zone de Brillouin compatibles avec les conditions aux limites périodiques, l’opérateur , coefficient de Fourier de l’opérateur champ , crée un fermion de vecteur d’onde et de spin , est l’amplitude de probabilité de présence d’un fermion dans et . Les minimiseurs de la fonctionnelle énergie classique sont répartis sur un cercle

| (5) |

où et les valeurs de référence et sont choisies réelles.

Pour étudier le comportement du système à basse énergie, nous choisissons un état donné du cercle, celui de phase nulle

| (6) |

comme origine du développement. Dans cet état à symétrie brisé, on définit le paramètre d’ordre de la théorie BCS

| (7) |

quantité qui remplace ou comme paramètre naturel de la force des interactions dans la théorie BCS. Il permet d’écrire les coefficients sous la forme

| (8) |

avec les énergies

| (9) | |||||

| (10) |

À l’aide de la relation fort utile , l’équation (7) peut être mise sous la forme plus habituelle

| (11) |

La densité totale moyenne , nombre total moyen de particules par unité de volume, vaut dans l’état (6)

| (12) |

où est le nombre d’onde de Fermi du gaz parfait de densité . Associé à la relation (8) ceci conduit conduit à l’équation d’état BCS du gaz reliant à et .

On définit enfin des opérateurs de création et d’annihilation d’excitations fermioniques, obtenus à partir des opérateurs de création et d’annihilation de particules par la transformation de Bogolioubov :

| (13) | |||||

| (14) |

Ce sont les opérateurs dont l’état (6) est le vide. Ils annihilent des quasi-particules et d’énergie . Pour être complets, nous donnons le développement modal correspondant des champs fermioniques :

| (15) |

II.3 Ansatz de paires en mouvement

Nous paramétrons les fluctuations autour du fondamental BCS à symétrie brisée (le vide de quasi-particules) par l’état cohérent de quasi-particules ou vide comprimé :

| (16) |

où les amplitudes complexes sont pris comme les paramètres variationnels indépendants et est un facteur de normalisation. Cet ansatz est inspiré de la section 9.9b de la référence Ripka1985 . Contrairement au fondamental BCS (6) dans lequel toutes les paires de particules sont au repos, les paires de quasi-particules ont maintenant un vecteur d’onde du centre de masse non nul. Ceci va nous permettre d’accéder aux modes collectifs phononiques (sans bande interdite) du système et de déterminer leurs interactions. Nous n’incluons pas dans l’ansatz les excitations fermioniques élémentaires, que produirait l’action directe des opérateurs sur l’état BCS fondamental ; elles présentent en effet une bande d’énergie interdite, de largeur bien plus grande que les énergies d’excitation qui nous intéressent ici. Remarquons cependant que les opérateurs et d’annihilation et de création de quasi-particules fermioniques sont des combinaisons linéaires des opérateurs et d’annihilation et de création de particules, voir les équations (13,14), si bien que notre état cohérent de paires de quasi-particules (16) peut être vu aussi comme un état cohérent de paires de particules, c’est-à-dire in fine comme un ansatz BCS dépendant du temps. Parmi tous ces ansatz équivalents, et gaussiens en les champs fermioniques, la forme (16) nous paraît conduire aux calculs les plus simples dans le régime de faible excitation, puisqu’elle fait apparaître directement les amplitudes comme petits paramètres du développement.

Les références Ripka1985 et TheseHK expliquent comment appliquer le principe variationnel dans l’état (16). On introduit les variables

| (17) |

où est la matrice afin de mettre les équations du mouvement sous la forme hamiltonienne

| (18) | |||||

| (19) |

Le hamiltonien classique correspondant

| (20) |

s’évalue grâce au théorème de Wick, qui relie à des moyennes d’opérateurs bilinéaires en les . Ces moyennes s’obtiennent par décomposition de Schmidt de la matrice et s’expriment naturellement en fonction du champ avec une notation matricielle :

| (21) | |||||

| (22) | |||||

| (23) | |||||

| (24) |

III Hamiltonien classique à l’ordre quadratique : variables normales de la branche bosonique et opérateurs de phonons

III.1 Équations du mouvement linéarisées

Pour linéariser les équations du mouvement (18) et (19), nous supposons que l’état (16) diffère peu du fondamental BCS et donc que

| (25) |

Puis nous développons la fonctionnelle énergie en puissances du champ

| (26) |

où est une constante et est bilinéaire en . Le développement est dépourvu de termes linéaires puisque le fondamental BCS (qui correspond à ) est un minimiseur de . Comme dans la RPA d’Anderson Anderson1958 , les équations du mouvement linéarisées qui découlent de ce développement par remplacement de par dans (18) et (19) sont découplées par valeur du vecteur d’onde total . Pour cette raison, nous récrivons les coordonnées du champ sous une forme indice-exposant à la Anderson, en mettant en indice le vecteur d’onde relatif et en exposant le vecteur d’onde du centre de masse de la paire physique , voir l’équation (21),

| (27) |

et nous définissons les vecteurs et . Les équations du mouvement se mettent alors sous la forme matricielle

| (28) |

avec un opérateur d’évolution symplectique

| (29) |

et présentant une symétrie particule-trou

| (30) |

avec et en notation par blocs. La relation (30) est une symétrie particule-trou au sens où l’action de échange le champ et son complexe conjugué , ce qui évoque bien le fait que, dans le formalisme quantique, l’opérateur de champ des trous est l’hermitien conjugué de l’opérateur de champ des particules.

Pour écrire explicitement l’opérateur , il est plus aisé de faire un changement de base « somme et différence » en définissant

| (31) | |||

| (32) |

pour obtenir

| (33) |

| (34) |

Les coefficients et sont des regroupements astucieux des coefficients et

| (35) | |||

| (36) |

et les énergies sont celles du continuum à deux excitations fermioniques

| (37) |

Les équations du mouvement (33) et (34) contiennent deux contributions : premièrement, une partie individuelle, qui ne couple que les amplitudes de même vecteur d’onde relatif et qui contient l’évolution triviale des opérateurs sous le hamiltonien BCS , et deuxièmement, une partie collective qui couple les amplitudes normales et à des amplitudes collectives de même impulsion totale . Notons aussi que ces équations semi-classiques coïncident avec les équations de la RPA d’Anderson Anderson1958 prises en valeur moyenne dans l’état (16). Pour s’en convaincre, il faut exprimer les équations (78a–d) de la référence Anderson1958 en termes des opérateurs de quasi-particules grâce aux relations (13) et (14) et remarquer que les moyennes des opérateurs sont négligeables à l’ordre linéaire de la théorie variationnelle d’après (23) et (24).

III.2 Branche d’excitation collective

Nous cherchons maintenant les modes propres du système d’équations (33,34) d’énergie positive mais inférieure au continuum à deux excitation fermioniques, que l’on obtient en diagonalisant la partie individuelle de (33,34)

| (38) |

L’équation aux valeurs propres associée au système (33,34) est écrite dans le cas général dans la référence TheseHK . Nous donnons dans l’annexe A les grandes étapes de son obtention, dans la limite simplificatrice d’un espace continu . Nous obtenons ainsi l’équation implicite

| (39) |

où l’on a introduit les intégrales

| (40) | |||||

| (41) | |||||

| (42) |

La même équation (39) peut être obtenue par la RPA, comme il a été fait par Anderson Anderson1958 dans la limite de couplage faible et par la référence TheseHK dans le cas général. Il est à noter que le système linéaire obtenu par la RPA contient des termes supplémentaires proportionnels aux opérateurs et . Ces termes ne peuvent contribuer aux équations (33,34) puisque leur valeur moyenne dans l’ansatz (16) est quadratique en le champ . De plus, ils jouent le rôle de termes sources et n’affectent pas le spectre d’excitation. L’équation (39) s’obtient par d’autres approches encore : une approximation gaussienne de l’action dans un formalisme d’intégrale de chemin Strinati1998 ; Randeria2014 et une méthode de fonctions de Green combinée à une approximation diagrammatique CKS2006 . Les conditions sur d’existence de la solution sont discutées dans la référence CKS2006 , et la concavité du spectre est étudiée dans la référence KCS2016 . Au-delà des travaux cités, nous construisons ici les opérateurs associés aux modes collectifs.

III.3 Construction des variables normales de la branche bosonique

III.3.1 Cas général

Grâce aux symétries (29) et (30) de l’opérateur d’évolution, l’obtention des amplitudes normales s’effectue de manière entièrement analogue au cas bosonique par la théorie de Bogolioubov CastinDum1998 . La première étape est d’écrire le mode propre d’énergie

| (43) |

Pour obtenir l’expression analytique des coefficients et dans la limite continue , nous résolvons le système (33,34) avec et nous utilisons les équations (162) et (163) pour éliminer les amplitudes collectives, ce qui conduit à

| (44) | |||||

| (45) |

où est une constante de normalisation sans dimension, déterminée plus bas par l’équation (51). Relevons une propriété importante de et : leur invariance aussi bien par parité interne () qu’externe () vis-à-vis des paires, qui résulte de l’invariance par parité du problème et de l’appariement dans l’onde ,

| (46) | |||||

| (47) |

En vertu de la symétrie particule-trou (30), le vecteur propre possède un vecteur propre associé d’énergie qui s’obtient par simple multiplication par

| (48) |

Nous cherchons ensuite les vecteurs duaux qui servent à calculer la projection du champ sur les modes propres et . En vertu de la symétrie symplectique (29), ils s’obtiennent par multiplication par

| (49) | |||||

| (50) |

Finalement, les vecteurs et leurs duaux sont normalisés en fixant la valeur de de façon que

| (51) |

Pour définir les amplitudes des modes collectifs, nous projetons le champ :

| (52) | |||||

| (53) |

ce qui constitue le premier résultat majeur de cet article. L’égalité suggérée par la notation est une conséquence de l’invariance par transposition (46). Pour exprimer en sens inverse le champ classique en fonction des amplitudes de phonons, nous le développons sur les vecteurs propres :

| (54) |

L’ellipse matérialisée par les points de suspension concerne ici la composante du champ sur les autres modes excités de vecteur d’onde total . On montre TheseHK qu’à la limite d’un espace continu ces modes excités constituent le continuum à deux quasi-particules fermioniques ayant un vecteur d’onde du centre de masse . En projetant l’équation vectorielle (54), nous obtenons :

| (55) | |||||

| (56) |

Ces dernières relations permettent d’interpréter et comme les coefficients d’une nouvelle transformation de Bogolioubov, qui, après quantification, réarrange cette fois les opérateurs bilinéaires de quasi-particules fermioniques des équations (21,22) en opérateurs de quasi-particules bosoniques, et qui se superpose à celle induite par les coefficients et , qui réarrange les opérateurs de particules en opérateurs de quasi-particules fermioniques. Cette transformation agit au niveau des paires, d’où le fait que les coefficients et aient deux indices.

III.3.2 Limite des grandes longueurs d’onde

À la limite des grandeurs longueurs d’onde , nous rappelons le développement de l’énergie qu’obtient la référence KCS2016 :

| (57) |

Dans cette expression, est la vitesse du son, reliée, comme pour tout superfluide, à l’équation d’état par la formule hydrodynamique

| (58) |

où la dérivée est prise à longueur de diffusion fixée, et le coefficient de l’ordre suivant du développement est donné comme une fraction rationnelle en les variables

| (59) |

reliées entre elles dans la dernière égalité par l’équation d’état BCS (12).

Les combinaisons (44) et (45) de et introduites dans le présent article possèdent alors les développements suivants en :

| (60) | |||||

| (61) | |||||

| (62) |

Notons que ces expressions se raccordent à l’ordre le plus bas avec les coefficients des modes d’énergie nul et anormal de l’opérateur d’évolution du sous-espace d’impulsion nul qu’obtient la référence KCS2013 .

Comme exemple d’application du développement modal (55,56) et de la limite à faible (60,61) des amplitudes correspondantes, déterminons le développement modal de la densité du gaz

| (63) |

et de la phase du paramètre d’ordre définie par

| (64) |

où la valeur moyenne est prise dans l’ansatz variationnel (16) dépendant du temps. En développant l’ansatz au premier ordre en les amplitudes , en utilisant le théorème de Wick pour calculer les valeurs moyennes dans l’état BCS fondamental et en remplaçant les champs fermioniques par leur développement modal (15), nous mettons les premiers écarts aux valeurs BCS fondamentales sous la forme

| (65) | |||||

où les coefficients et sont ceux des équations (35,36). Nous remplaçons ensuite le champ par son développement (55,56) sur les modes collectifs et utilisons la propriété de symétrie (47) pour obtenir

| (67) | |||||

| (68) |

avec les coefficients

| (69) | |||||

| (70) |

Dans la limite des faibles , compte tenu de la valeur (12) de la densité, de l’équation (11) sur le paramètre d’ordre et de l’expression thermodynamique (58) de la vitesse du son, nous obtenons les lois d’échelle simples suivantes :

| (71) | |||||

| (72) |

Ces résultats font l’objet d’une comparaison à l’hydrodynamique quantique dans la section IV.1.2.

III.4 Quantification des variables normales

Pour quantifier les amplitudes des modes bosoniques obtenus par notre approche semi-classique, nous nous souvenons qu’au premier ordre de l’approximation des petites amplitudes (25), le champ se confond avec , c’est-à-dire avec la valeur moyenne d’un opérateur de paire de quasi-particules, voir l’équation (21). Nous sommes donc tentés de faire la substitution

| (73) |

En soumettant l’amplitude normale à cette substitution, nous obtenons l’opérateur quantique :

| (74) |

Ce geste intuitif peut en fait être justifié par plusieurs arguments. Le premier est que l’opérateur quantique (74) coïncide avec celui que nous aurions obtenu dans le cadre de la RPA d’Anderson en diagonalisant le système homogène pour les opérateurs de création et d’annihilation de paires de quasi-particules et , les opérateurs , dont la dynamique par la RPA est triviale et dont la valeur moyenne est d’ordre supérieur pour la théorie variationnelle, étant traités comme des termes source. Le second est l’application de la procédure de quantification par images bosoniques du chapitre 11 de la référence Ripka1985 où apparaît un équivalent quantique du champ , le champ d’opérateurs bosoniques (à ne pas confondre avec les opérateurs de création d’excitations bosoniques ). L’expression de l’image bosonique des opérateurs fermioniques à deux corps tel , en termes de ce champ bosonique , qui permettrait d’envisager une substitution telle que (73), n’est pas simple dans le cas général car elle implique une série infinie en puissances de . Mais, dans limite où le gaz est faiblement excité, l’opérateur population des images bosoniques peut être négligé, ce qui autorise la substitution (73), où nous confondons les opérateurs fermioniques à deux corps et leur image bosonique. Enfin, le dernier argument est le caractère quasi-bosonique (74) de l’opérateur lorsque le gaz est faiblement excité. En effet, calculons le commutateur de et :

| (75) |

Les termes par lesquels ce commutateur diffère de l’unité sont des opérateurs de populations de quasi-particules fermioniques. Ils sont donc exactement nuls dans le fondamental BCS et du second ordre en le champ dans un état cohérent (16) de quasi-particules.

IV Au-delà de l’ordre quadratique : Interactions entre phonons et comparaison à l’hydrodynamique

L’interaction entre les phonons, responsable de leur amortissement, est au cœur de ce travail. Elle est obtenue dans cette section, sous la forme d’amplitudes de couplage à trois ou quatre phonons apparaissant dans des hamiltoniens d’interaction phononique cubiques ou quartiques en le champ des phonons. Bien que les expressions obtenues soient un peu longues, les calculs sont conceptuellement très simples : on part soit d’un modèle microscopique, la fonctionnelle énergie (20) des fermions ou le hamiltonien bosonique (203) plus simple à manipuler, soit du hamiltonien (87) de l’hydrodynamique quantique, puis on développe cette fonctionnelle ou ces hamiltoniens à l’ordre trois ou quatre en les fluctuations des champs, et enfin on injecte dans les termes cubiques ou quartiques obtenus le développement linéaire des fluctuations sur les modes normaux phononiques, dont les coefficients sont justement les opérateurs de création et d’annihilation de phonons. Dans le cas des processus à trois phonons, traités dans la section IV.1, cette procédure suffit. Pour les processus à quatre phonons de la section IV.2, il y a une étape supplémentaire : si l’on veut obtenir la véritable amplitude de couplage à quatre phonons, dite effective, il faut ajouter à l’amplitude du couplage direct à quatre phonons celle des processus à trois phonons traités au second ordre de la théorie des perturbations, comme l’avait déjà compris la référence Khalatnikov1949 . Un résultat marquant de cette section sera que, dans la limite des faibles nombres d’onde, les amplitudes de couplage à trois ou quatre phonons issues des modèles microscopiques coïncident avec celles de l’hydrodynamique quantique sur la couche de masse (processus conservant l’énergie des phonons non perturbée), mais s’en écartent violemment en dehors.

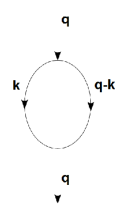

IV.1 Processus à trois phonons

Nous étudions dans cette sous-section les processus à trois quasi-particules bosoniques, ce qui inclut les processus dits de Beliaev-Landau et les processus non résonnants . Notre objectif est de faire apparaître ces processus dans le développement d’un hamiltonien en puissances d’un champ d’excitations, et d’extraire les éléments de matrice associés. Pour cela nous utiliserons deux théories que nous comparerons. Premièrement, nous utiliserons la théorie variationnelle microscopique que nous venons d’exposer en prenant la fonctionnelle énergie (20) comme hamiltonien classique, en la développant maintenant jusqu’à l’ordre trois en ,

| (76) |

et en injectant le développement (54) du champ sur les modes propres collectifs dans le terme trilinéaire . Ce calcul microscopique sera mis en œuvre seulement dans le cas . Deuxièmement, nous utiliserons l’hydrodynamique quantique de Landau et Khalatnikov Khalatnikov1949 , théorie mésoscopique qui traite les paires de fermions à grande échelle comme des champs bosoniques mais qui a l’avantage de reposer sur l’équation d’état exacte. Elle sera appliquée aux processus et . La comparaison des deux théories nous permettra de discuter la validité de l’hydrodynamique quantique.

IV.1.1 Approche microscopique

L’esprit du calcul microscopique de l’amplitude de couplage est simple : il faut exprimer le hamiltonien classique (20) en termes des amplitudes associées au modes propres collectifs de la théorie linéarisée (cf. la sous-section III.3), isoler les termes contenant les amplitudes de création ou d’annihilation et correspondant aux processus étudiés et extraire leur coefficient. Pour les processus à trois phonons, ce sont les termes cubiques du hamiltonien (26), rassemblés dans , qu’il faut exprimer en fonction des amplitudes .

Cas général

La partie cubique de se met sous la forme

| (77) |

où nous avons introduit le tenseur

| (78) |

Nous utilisons les relations (23,24) et injectons le développement (54) du champ sur les modes propres collectifs dans l’expression (77) pour obtenir le résultat suivant 111Tout au long de cet article, les amplitudes de couplage seront des fonctions symétriques de leurs premiers arguments, les vecteurs d’onde des phonons entrants, ainsi que de leurs derniers arguments, les vecteurs d’onde des phonons sortants. Cette propriété de symétrie détermine les amplitudes de manière unique. :

| (79) |

Les vecteurs , et sont les trois vecteurs d’onde des phonons impliqués dans le processus de Beliaev-Landau, étant le vecteur d’onde du phonon qui se désintègre ou se forme à partir des phonons et . L’ellipse dans (79) concerne les processus à trois excitations impliquant des excitations autres que bosoniques ainsi que les processus non résonnants qui seraient décrits par les termes et mais que nous n’étudions pas par la théorie microscopique. Nous avons mis en facteur , pour faire apparaître l’amplitude de couplage adimensionnée du processus , finie et non nulle à la limite thermodynamique :

| (80) |

où la notation signifie qu’il faut ajouter aux termes déjà présents dans l’équation (80) ceux obtenus en échangeant et et en laissant inchangé. Malgré la simplicité de notre méthode de calcul microscopique de l’amplitude de couplage , l’expression (80) obtenue est assez lourde, à cause de la resommation sur les vecteurs d’onde internes et des paires en interaction. Une expression beaucoup plus maniable peut être écrite dans la limite des grandes longueurs d’onde, comme nous le voyons maintenant.

Limite des grandes longueurs d’onde

À basse température, ce sont les phonons de faibles vecteurs d’onde qui dominent la cinétique du gaz, ce qui motive l’étude de l’amplitude dans la limite . En outre, c’est seulement dans cette limite que nous pouvons espérer comparer au résultat hydrodynamique. Nous effectuons donc le développement limité de l’expression (80), en nous plaçant à la limite d’un espace continu , ce qui permet d’effectuer les intégrales sur les degrés de liberté internes et des paires et d’obtenir une expression qui dépend uniquement des vecteurs , et du processus. Le calcul microscopique, qui ne sera pas détaillé ici, figure dans la référence TheseHK . C’est le caractère fermionique sous-jacent du problème qui lui donne tout son sel.

Plutôt que d’utiliser les vecteurs d’onde, nous choisissons de paramétrer le résultat par les énergies , en nous autorisant le raccourci . Le passage d’un jeu de variables à l’autre se fait grâce aux relations de dispersion (57) et de conservation de l’impulsion. Nous obtenons dans la limite :

| (81) |

où les fractions rationnelles , , et en les variables et de l’équation (59) sont données dans l’annexe B. Cette amplitude de couplage contient un dénominateur en qui peut la faire diverger à la limite des grandes longueurs d’onde si le processus considéré n’est pas sur la couche de masse, c’est-à-dire ne vérifie pas la relation de conservation de l’énergie

| (82) |

Nous avons vérifié que la limite CBE de notre résultat (81) coïncide avec l’expression prédite par la théorie de Bogolioubov Giorgini1998 ; CastinSinatra2009 pour un gaz de dimères bosoniques faiblement interagissant. 222Prendre la limite CBE revient à faire KCS2016 avec ; nous donnons dans l’annexe B les expressions (176) des fractions rationnelles dans cette limite. Grâce à elles, on vérifie sans mal que l’expression de dans la limite CBE coïncide avec l’équation (16) de la référence CastinSinatra2009 développée jusqu’à l’ordre en et écrite en termes des énergies des excitations élémentaires de Bogolioubov pour un gaz de dimères bosoniques de masse , et de vitesse du son .

Processus résonnants

Nous concluons cette étude microscopique en calculant l’amplitude de couplage sur la couche de masse, c’est-à-dire pour les processus qui vérifient la conservation de l’énergie (82), ce qui n’est possible dans la présente limite que si le paramètre est positif, c’est-à-dire si la relation de dispersion est convexe aux faibles . Les fractions rationnelles et se regroupent alors pour former la quantité thermodynamique

| (83) |

dont l’expression en termes de et s’obtient en dérivant deux fois l’équation d’état BCS (12) par rapport à et est donnée en annexe B. Ceci conduit à la très jolie formule de l’amplitude de couplage sur la couche de masse :

| (84) |

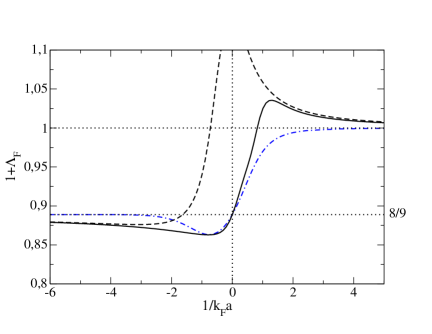

L’apparition du facteur thermodynamique , relié au paramètre de Grüneisen par , est la seule différence entre cette formule (84) et son équivalent pour un gaz de bosons en interaction faible () découlant de la théorie de Bogolioubov (à ce sujet, voir les équations (D8) et (D9) de la référence CastinSinatra2009 ). Les variations de ce facteur dans la zone de raccordement CBE-BCS sont représentées sur la figure 1. Notons qu’il vaut 1 dans la limite CBE (, ) comme dans un gaz de bosons en interaction faible où . Il vaut tant à la limite unitaire () que dans la limite BCS (, ), où .

IV.1.2 Approche hydrodynamique

Nous cherchons maintenant à comparer notre résultat microscopique (81) à la prédiction de l’hydrodynamique quantique irrotationnelle de Landau et Khalatnikov. Cette théorie décrit le gaz aux grandes échelles spatiales par deux champs quantiques hermitiens et , en omettant directement la densité de quasi-particules fermioniques, exponentiellement petite en . En le supposant irrotationnel, nous écrivons le champ de vitesse comme le gradient (discret) d’un opérateur champ de phase ,

| (85) |

canoniquement conjugué à l’opérateur champ de densité :

| (86) |

La dynamique de ces deux champs est alors donnée par le hamiltonien hydrodynamique

| (87) |

où est la densité volumique d’énergie nue, qui sera renormalisée par l’énergie de point zéro des modes selon la procédure décrite dans la référence KCS2015 pour donner la densité volumique d’énergie vraie dans l’état fondamental. Cette dernière est reliée au potentiel chimique à température nulle par .

La suite est classique et similaire à l’approche microscopique. Nous linéarisons les équations du mouvement pour de faibles fluctuations spatiales du champ de densité et de phase

| (88) | |||||

| (89) |

où nous nous autoriserons à remplacer par la densité moyenne . Nous développons ensuite les champs sur les modes propres de la dynamique linéarisée

| (90) | |||||

| (91) |

ce qui fait apparaître des opérateurs bosoniques qui sont le pendant hydrodynamique de ceux que nous avons définis à l’équation (74). Le spectre de ces excitations bosoniques est purement linéaire et la vitesse du son à la densité s’obtient par la même formule hydrodynamique que plus haut à l’équation (58). Nous isolons ensuite la partie cubique du hamiltonien (87)

| (92) |

et y injectons les développements (90) et (91). Ceci conduit au résultat

| (93) |

où les amplitude de couplage des processus et valent respectivement

| (94) |

| (95) |

en termes du paramètre défini à l’équation (83) et du cosinus de l’angle entre les vecteurs et ,

| (96) |

L’amplitude est manifestement différente de l’amplitude (81) obtenue par l’approche microscopique (en particulier elle ne diverge pas à la limite des grandes longueurs d’onde). Ceci peut surprendre à première vue. On pourrait s’attendre en effet à ce que les composantes du champ sur les modes collectifs dans la théorie microscopique soient l’équivalent exact des champs de l’hydrodynamique quantique ; ainsi, le développement modal des champs de phase et de densité (67,68) de la théorie microscopique semble reproduire, après quantification des variables normales , celui (90,91) de l’hydrodynamique quantique (à un facteur global près dans l’équation (68) dû au fait que la phase du champ d’appariement est conjugué à la densité de paires plutôt qu’à la densité de particules), si bien que les opérateurs dans l’équation (74) devraient être les équivalents exacts de ceux des équations (90,91).

Le désaccord constaté sur les amplitudes de couplage à trois phonons peut recevoir deux explications : la plus naturelle, l’écart entre les hamiltoniens du modèle microscopique et de l’hydrodynamique, la moins évidente, le fait que les développements modaux (67,68) du modèle microscopique sont valables seulement au premier ordre en , alors que ceux (90,91) de l’hydrodynamique quantique sont exacts, ce qui fait que les opérateurs des deux modèles ne coïncident qu’au premier ordre en . La première explication repose sur le fait que l’hydrodynamique quantique n’est qu’une théorie effective de basse énergie qui ne vaut qu’aux grandes longueurs d’onde. La seconde explication repose sur le fait que l’hydrodynamique quantique introduit directement les champs de densité et de phase comme variables canoniquement conjuguées, en une représentation phase-module, alors que la théorie microscopique introduit les champs de paires et comme variables conjuguées, si bien que les champs de densité et de phase ne sont que des champs dérivés fonctions non linéaires des champs primitifs et , voir les équations (63,64). Pour déterminer qualitativement la contribution relative de ces deux explications au désaccord observé sur les amplitudes de couplage, le plus simple est refaire toute l’étude pour un gaz de bosons en interaction faible, ce qui conduit à des calculs moins lourds et rejoint le cas fermionique dans la limite CBE , voir l’annexe C. Ceci nous permet de conclure que l’explication est la bonne : le faible écart entre les opérateurs dans les théories microscopique et hydrodynamique explique la divergence de l’amplitude de couplage dans le modèle microscopique hors de la couche de masse dans la limite des faibles nombres d’onde . Au contraire, l’explication ne rend compte que d’une correction négligeable à l’amplitude de couplage de l’hydrodynamique.

On vérifie cependant aisément que les résultats de la théorie microscopique et de l’hydrodynamique quantique pour l’amplitude de couplage sont équivalents lorsque l’énergie est conservée, cf. l’équation (84) et l’équation (94) écrite sur la couche de masse comme suit,

| (97) |

En effet, dans la théorie hydrodynamique, les trois vecteurs d’onde , et sont colinéaires et de même sens sur la couche de masse, en vertu du cas d’égalité dans l’inégalité triangulaire. Cette équivalence des résultats est fort satisfaisante pour la suite puisque, comme nous le verrons, les taux d’amortissement de Beliaev-Landau des phonons dans la section V.2 font intervenir les amplitudes de couplage seulement sur la couche de masse. De ce point de vue, la théorie microscopique et l’hydrodynamique quantique conduisent à la même physique de basse énergie, comme on pouvait s’y attendre.

IV.2 Processus à quatre phonons

Nous nous intéressons maintenant au processus à quatre phonons lorsque la branche d’excitation est concave aux faibles nombres d’onde. Dans ce cas, c’est en effet le processus à plus petit nombre de phonons qui puisse être résonnant, les processus et étant interdits KCS2016 par la conservation de l’énergie. Ce processus est aussi plus riche du point de vue théorique puisqu’il s’obtient entre autres par des processus intermédiaires ou virtuels et non résonnants. Pour cette raison, l’équivalence de l’hydrodynamique, qui décrit mal les processus hors de la couche de masse, et de l’approche microscopique est tout sauf évidente. Dans cette section, nous donnons la prédiction hydrodynamique pour l’amplitude de couplage effective, incluant les processus virtuels puis nous validons ce résultat par un modèle microscopique. Plutôt que le modèle microscopique fermionique particulièrement lourd, nous optons pour un modèle de bosons avec des interactions de portée non nulle, ajustées pour qu’il présente une branche d’excitation concave aux faibles .

IV.2.1 Amplitude de transition

Nous cherchons l’amplitude de transition entre un état initial d’énergie , état de Fock quelconque de quasi-particules bosoniques

| (98) |

et un état final d’énergie où deux phonons de vecteur d’onde et ont été annihilés et remplacés par des phonons de vecteur d’onde et :

| (99) |

Quel que soit le modèle considéré, le hamiltonien se met sous la forme

| (100) |

où est une constante, le hamiltonien quadratique libre des quasi-particules et et les développements aux ordres suivants. Comme ne couple pas à directement, nous calculons le couplage au second ordre de la théorie des perturbations, ce qui revient à traiter au premier ordre et au second ordre pour construire un hamiltonien effectif Cohen :

| (101) |

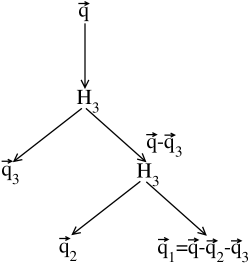

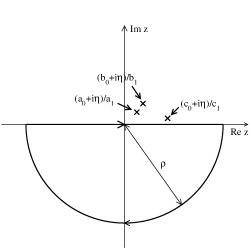

Il y a 6 états intermédiaires , numérotés de I à VI, accessibles à température nulle c’est-à-dire lorsque tous les modes sont initialement vides. Ce sont des états où un phonon virtuel est créé et réabsorbé par un processus à trois phonons non résonnant. Nous les représentons par les diagrammes de gauche sur la figure 2, avec une ligne tiretée pour figurer le phonon intermédiaire virtuel. À ces six états intermédiaires =I–VI correspondent les diagrammes =I’–VI’, représentés à droite sur la figure 2, où le phonon intermédiaire a le même vecteur d’onde mais est détruit puis recréé plutôt que créé puis détruit. Ces états intermédiaires ne sont possibles qu’à température non nulle puisque le phonon intermédiaire doit être initialement présent dans .

IV.2.2 Amplitude de couplage effective

Nous définissons l’amplitude effective du couplage du processus à partir de l’écriture suivante du hamiltonien effectif

| (102) |

dont, par construction, l’élément de matrice entre et est l’amplitude de transition . Ceci conduit à poser

| (103) |

où le facteur est un simple facteur de comptage.

Nous envisageons à partir de maintenant un processus sur la couche de masse, c’est-à-dire vérifiant la relation

| (104) |

où nous nous permettons à nouveau le raccourci , . Dans ce cas, une simplification intervient entre chaque diagramme =I,II,III,IV,V,VI et son correspondant =I’,II’,III’,IV’,V’,VI’ sur la colonne de droite de la figure 2, qui permet de se ramener au cas à température nulle. En effet, d’un diagramme à l’autre les dénominateurs d’énergie sont opposés tandis que les numérateurs ne diffèrent que par un facteur de population du phonon intermédiaire , facteur qui vaut pour les diagrammes où le phonon intermédiaire est d’abord virtuellement créé et pour ceux où il est d’abord détruit. Par exemple pour I et I’ nous avons tandis que ; dans l’élément de matrice nous avons le facteur tandis que dans nous avons le facteur . Ainsi, en regroupant les diagrammes deux à deux, nous obtenons une amplitude de couplage effective identique à celle que l’on aurait à température nulle, soit avec pour . En fonction de l’amplitude de couplage directe sur la couche de masse (reliée à comme est reliée à ) et des amplitudes et déjà introduites dans la section IV.1, cette amplitude effective sur la couche de masse s’écrit alors

| (105) |

où nous avons adimensionné les énergies par ,

| (106) |

Notons que le couplage du diagramme VI (qu’en changeant légèrement l’ordre de la figure 2 nous écrivons ici juste après celui du diagramme I) présente un facteur de comptage égal à 9.

IV.2.3 Amplitude effective dans l’hydrodynamique

À basse température nous cherchons la limite des grandes longueurs d’onde de l’expression (105) sur la couche de masse. Si l’on veut pouvoir utiliser l’hydrodynamique quantique pour ce faire, il est impératif de la corriger d’abord par analogie avec une approche microscopique. En effet, le spectre obtenu par l’hydrodynamique est purement linéaire ce qui conduit les dénominateurs d’énergie dans (105) à s’annuler lorsque les vecteurs d’onde sont colinéaires, et fait diverger l’amplitude de couplage effective. Cette divergence est un artefact de la théorie hydrodynamique : en réalité le spectre possède un paramètre de courbure non nul, ici négatif, qui empêche les dénominateurs de s’annuler. Lorsque les vecteurs d’onde sont presque colinéaires, nous régularisons donc la divergence de l’amplitude de couplage en remplaçant la relation de dispersion hydrodynamique par le développement (57) comme l’ont fait à l’origine Landau et Khalatnikov Khalatnikov1949 . À l’argument d’autorité, nous ajouterons une justification microscopique : pour des vecteurs d’onde colinéaires, notre modèle microscopique bosonique (cf. la sous-section IV.2.4) donne un équivalent aux grandes longueurs d’onde de la formule (105) qui coïncide avec celui obtenu par l’hydrodynamique modifiée de Landau et Khalatnikov. Ajouter à la main la courbure du spectre est donc une façon de réconcilier l’approche hydrodynamique avec le résultat microscopique.

Établissons d’abord l’amplitude directe du processus , celle qui s’obtient à partir des termes quartiques du hamiltonien

| (107) |

Comme précédemment, nous injectons les développements (90) et (91) dans . Nous ne gardons que les termes :

| (108) |

L’amplitude de couplage directe adimensionnée est donnée par

| (109) |

où nous avons défini

| (110) |

Nous combinons alors l’amplitude (109) et nos expressions précédentes des amplitudes (94) et (95) pour obtenir

| (111) | |||||

où l’indice « corr » signifie que l’on va au-delà de l’approximation hydrodynamique dans la relation de dispersion au dénominateur de l’expression (111), c’est-à-dire qu’on utilise l’approximation cubique (57). Nous avons introduit les coefficients

| (112) | |||||

| (113) |

IV.2.4 Amplitude effective dans un gaz de bosons en interaction faible de portée non nulle

Pour aborder les processus par une approche microscopique, et comprendre comment l’hydrodynamique doit être corrigée pour éliminer sa divergence, nous choisissons, plutôt que la théorie variationnelle fermionique de la partie II, rendue particulièrement lourde par la prise en compte des degrés de liberté internes des paires, un modèle de bosons possédant une branche d’excitation concave aux faibles . L’idée est d’utiliser un potentiel d’interaction entre bosons de portée suffisamment grande pour donner un départ concave à la branche d’excitation de Bogolioubov. Dans l’annexe E, nous décrivons le modèle et calculons l’amplitude de couplage effective dans la limite d’interactions faibles avec la théorie de Bogolioubov. Sur la couche de masse, dans la limite des faibles nombres d’onde, nous retrouvons alors la prédiction (111) de l’hydrodynamique quantique corrigée, pour peu qu’on la spécialise à l’équation d’état (213) des bosons en prenant et en effectuant la substitution , où est la masse d’un boson et est la vitesse du son dans le gaz de bosons de densité . La courbure de la branche d’excitation, qui supprime la divergence de l’amplitude de couplage effective , apparaît naturellement dans le modèle microscopique et n’a pas besoin d’être ajoutée à la main. Ceci fournit une justification microscopique à la prescription de Landau et Khalatnikov Khalatnikov1949 décrite au début de la section IV.2.3. Ceci n’avait rien d’évident a priori car le terme de couplage direct (222) diverge à la limite des grandes longueurs d’onde d’une façon qui compense subtilement la divergence du terme de couplage virtuel issu du second ordre de la théorie des perturbations. La physionomie du calcul microscopique est donc fort différente de celle du calcul hydrodynamique, dans lequel le terme de couplage direct est nul pour l’équation d’état (213) considérée.

V Application : amortissement des phonons dans tout le raccordement CBE-BCS

V.1 Expression générale des taux par équation pilote

Pour calculer le taux d’amortissement des phonons du mode , nous voyons ce mode comme un oscillateur harmonique couplé au réservoir que constitue l’ensemble des autres modes de quasi-particules CastinSinatra2007 , supposé être à l’équilibre thermique à la température . Nous récrivons donc le hamiltonien effectif de basse énergie sous la forme

| (114) |

Le premier et le second terme, tous deux issus de , décrivent l’évolution libre respectivement du mode et du réservoir. Le troisième terme, simple récriture des termes de ou de contenant ou , décrit le couplage entre le réservoir et le mode . L’ellipse concerne les processus non linéaires d’ordre plus élevé et tous ceux qui n’impliquent pas le mode , ainsi que les termes de déplacement d’énergie du mode , de la forme avec un opérateur du réservoir. Dans l’approximation de Born-Markov, valable dans la limite de couplage faible et faiblement collisionnelle d’une température et d’un nombre d’onde tendant vers zéro à non nul fixé, 333Lorsque et tendent vers zéro, les nombres d’onde des phonons intermédiaires contribuant à tendent vers zéro, ainsi que les amplitudes de couplage phonon-phonon qui interviennent dans l’opérateur . Pourtant, le résultat (117) reste soumis à la condition de validité , avec : la pulsation du mode considéré doit être bien plus grande que le taux de relaxation typique des phonons thermiques, ce qui définit le régime faiblement collisionnel (par opposition au régime hydrodynamique). l’équation d’évolution du nombre moyen d’excitations dans le mode s’écrit Cohen

| (115) |

où désigne la population du mode à l’équilibre thermique

| (116) |

Le taux d’amortissement est donné par

| (117) |

où désigne la trace sur tous les états possibles du réservoir, est l’opérateur densité du réservoir à l’équilibre thermique, est le commutateur des opérateurs et et l’évolution de l’opérateur du réservoir est celle en représentation d’interaction donnée par le hamiltonien .

V.2 Cas convexe : amortissement de Beliaev-Landau

Dans le cas d’une relation de dispersion convexe, les termes bilinéaires présents dans conduisent à des processus résonnants et sont donc ceux qui déterminent l’expression de à l’ordre le plus bas en la température. Il faut donc utiliser dans l’équation (117) l’expression suivante de :

| (118) |

Nous séparons la contribution du processus de Beliaev (premier terme dans (118)) et de Landau (second terme dans (118)) :

| (119) | |||||

| (120) | |||||

À basse température, nous pouvons utiliser l’expression à l’ordre dominant (84) de l’amplitude de couplage sur la couche de masse, ou de manière équivalente l’expression hydrodynamique (97) sur la couche de masse. Après intégration sur le vecteur d’onde en coordonnées sphériques d’axe polaire , nous obtenons les équivalents444Si l’on utilise directement la relation de dispersion linéaire de l’hydrodynamique quantique dans l’argument de la distribution de Dirac des équations (119,120), on tombe sur l’intégrale polaire ( est le cosinus de l’angle entre et , l’énergie n’est conservée que lorsque ) dont on pourrait penser à tort qu’elle vaut . En tenant compte de la stricte convexité de la relation de dispersion au moyen du paramètre de courbure , on tombe sur la valeur correcte , où la racine assurant la conservation de l’énergie tend vers à basse température. Ceci montre bien pourquoi les résultats (121,122) ne dépendent pas de la valeur de , un Dirac ayant toujours une masse totale unité. Ils dépendent cependant, si l’on veut, du signe de : si était négatif, il n’y aurait dans l’intervalle d’intégration aucune racine assurant la conservation de l’énergie et l’intégrale polaire serait nulle, ce qui signifierait l’absence d’amortissement Beliaev-Landau pour une relation de dispersion concave. :

| (121) | |||||

| (122) |

où nous avons adimensionné les nombres d’onde par le nombre d’onde thermique typique comme suit :

| (123) |

et où la limite est prise à fixé. Les fonctions et sont des fonctions universelles de s’exprimant en termes des fonctions de Bose , aussi appelées fonctions polylogarithmes , et de la fonction de Riemann, ,555Il suffit de développer et en série entière de la variable et d’échanger la sommation et l’intégration. On rappelle que .

| (124) | |||||

| (125) |

On en déduit les comportements aux limites suivants :

| (126) | |||||

| (127) |

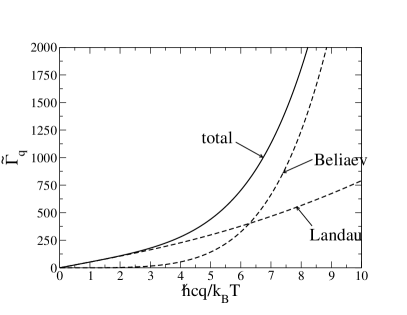

ceux de s’en déduisant trivialement par l’équation (125). Enfin, les variations des deux taux et de leur somme entre ces deux extrêmes sont représentées sur la figure 3.

V.3 Cas concave : amortissement de Landau-Khalatnikov

Dans le cas d’une relation de dispersion concave, le mode est amorti à suffisamment basse température par des processus ; nous retenons donc dans l’opérateur de l’équation (117) les termes en , issus du hamiltonien quartique (102), c’est-à-dire

| (128) |

Ceci conduit à

| (129) |

où le vecteur est relié aux autres vecteurs d’onde par la conservation de l’impulsion

| (130) |

Il nous faut maintenant obtenir, à fixé, un équivalent du taux à basse température. Choisissons l’axe du repère sphérique selon le vecteur ; les vecteurs ont alors pour coordonnées . Plaçons-nous à température , contrôlée par le petit paramètre

| (131) |

suffisamment basse pour que les nombres d’onde typiques soient petits devant , de sorte que la branche bosonique n’est peuplée que dans la partie où elle est quasiment linéaire. Dans ce cas, l’amplitude de couplage , qui serait divergente aux angles nuls pour une relation de dispersion linéaire comme nous l’avons déjà signalé dans la section IV.2.3, est extrêmement piquée autour de , avec, comme nous le verrons, un pic de largeur d’ordre en et ,666La largeur du pic est d’ordre car le changement d’énergie des phonons virtuels intermédiaires lorsque les varient de à est du même ordre que la correction cubique à la relation de dispersion hydrodynamique, sachant que les nombres d’onde typiques sont . En prenant comme exemple le phonon intermédiaire , on trouve que ; cet écart est du même ordre que le terme cubique dans l’équation (57) lorsque , d’où le changement de variable (132). s’élevant d’un facteur au-dessus de la valeur typique de l’amplitude à angles non nuls. Compte tenu de la conservation de l’impulsion (130) et de l’énergie, on trouve aussi que sur la largeur du pic. Nous redéfinissons alors les nombres d’onde comme dans l’équation (123) et les angles polaires par

| (132) |

avec le paramètre de courbure (57), puis nous effectuons un développement limité de l’amplitude de couplage (111) lorsque à valeurs fixées des quantités redimensionnées:

| (133) |

La contribution en de l’amplitude directe disparaît à cet ordre du développement en ce qui, combiné à notre redéfinition astucieuse (132) des angles polaires, nous a permis de sortir les facteurs et dépendant de la force des interactions. On obtient ainsi une amplitude réduite universelle :

| (134) |

Les premier, deuxième et troisième termes de (134) proviennent respectivement des deuxième, troisième et quatrième termes de (111). Dans ces deux derniers, on a pris soin de distinguer les cas et , et avant de passer à la limite . En combinant la relation implicite issue de la conservation de l’énergie,

| (135) |

itérée une fois, à un calcul de géométrie sphérique consistant à projeter la relation (130) sur , on obtient l’expression de :

| (136) |

Notons que d’après (135) et que l’intégrande de (129) dépend azimutalement seulement de par invariance par rotation autour de .

Il nous reste à intégrer le Dirac de conservation de l’énergie. Pour cela, nous passons en représentation polaire pour les angles redimensionnés

| (137) |

et mettons la différence d’énergie entre état initial et final sous la forme

| (138) |

avec

| (139) | |||

| (140) |

Écrit sous la forme (138), le Dirac de conservation de l’énergie est immédiat à intégrer sur . Nous exprimons alors le taux d’amortissement en termes d’une fonction universelle dépendant uniquement du vecteur d’onde adimensionné :

| (141) |

ce qui constitue un autre résultat majeur de cet article. La fonction est donnée par une intégrale quadruple 777Précisons les intervalles d’intégration et imposés par la fonction de Heaviside. On définit , , , et . Si et , et . Si et , et . Si et , et . Si et , et . Dans les cas et (), , si et sinon. Dans les cas et (), , si et sinon. L’intégrale sur est en fait calculable analytiquement. On se ramène à qui s’exprime en termes de la primitive et de sa dérivée par rapport à . Si , . Si , . Si , .

| (142) |

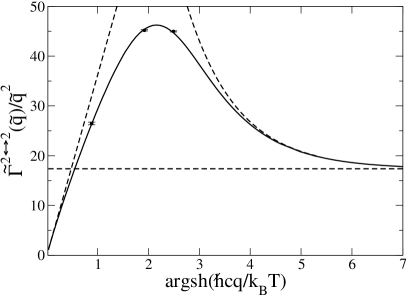

expression dans laquelle nous avons introduit la fonction de Heaviside et la fonction de Bose réduite . Nous avons récrit les nombres d’occupation dans (129) grâce à la propriété et à la conservation de l’énergie. La fonction est représentée sur la figure 4. Ses comportements aux faibles et aux grands peuvent être obtenus analytiquement :

| (143) | |||||

| (144) |

Ces comportements aux limites diffèrent de ceux obtenus par Landau et Khalatnikov dans la référence Khalatnikov1949 (voir leurs équations (7.6) et (7.12) dans la version LandauCollectedPapers ), y compris sur l’ordre en des termes dominants. La raison de ce désaccord est que ces auteurs négligent dans l’amplitude de couplage, aussi bien à faible qu’à grand , la contribution des diagrammes II à V de la figure 2 (le diagramme VI est non résonnant), ce qui n’est pas justifié, comme l’avait déjà remarqué la référence Wyatt1992 dans un calcul numérique. En réalité, ceux-ci interfèrent destructivement à l’ordre dominant avec le diagramme I, et rendent les résultats exacts (143,144) sous-dominants par rapport aux prédictions de Landau et Khalatnikov de deux ordres en .

V.4 Amortissement des phonons au-delà de l’hydrodynamique

Cette sous-section est consacrée au gaz unitaire de fermions à température nulle. Nous y calculons le taux d’amortissement des phonons au-delà du résultat hydrodynamique (127) que l’on peut récrire sous la forme

| (145) |

avec les notations

| (146) |

À cette fin, nous calculons d’abord l’amplitude de couplage au premier ordre en le paramètre de courbure du spectre d’excitation, ce qui nous donne dans l’expression (84) la première correction au résultat hydrodynamique, puis nous déduisons le taux d’amortissement de Beliaev de l’équation (119), sans oublier d’inclure la correction d’ordre un en au spectre d’excitation lui-même. Nous trouvons aussi qu’il faut aller au-delà d’une simple distribution de Dirac dans la règle d’or de Fermi (119) et qu’il faut prendre en compte des processus d’ordre plus élevé que celui de Beliaev.

V.4.1 Amplitude du processus de Beliaev pour le gaz unitaire

Nous calculons ici l’amplitude de couplage à l’ordre un en , à l’aide de la théorie des champs effective de Son et Wingate déduite de l’invariance conforme du gaz unitaire SonWingate2006 . Ces auteurs ont construit un lagrangien incluant la première correction à l’hydrodynamique, fonction d’un « champ de phase » . Le lecteur trouvera tous les détails sur le formalisme dans leur publication SonWingate2006 , ainsi que dans la référence Manuel2010 qui l’a utilisé pour calculer des corrections à la vitesse du son à température non nulle.

En bref, dans un premier temps, nous quadratisons le lagrangien pour obtenir le spectre d’excitation phononique et les amplitudes modales correspondantes. Le spectre est de la forme cubique (57) avec un paramètre de courbure ; ici, la constante sans dimension apparaît dans le lagrangien à l’ordre dominant (hydrodynamique), et les constantes sans dimension et à l’ordre sous-dominant (première correction à l’hydrodynamique). La constante s’exprime en termes du paramètre de Bertsch , mesuré avec précision Zwierlein2012 , et qui relie le potentiel chimique au nombre d’onde de Fermi ou à la densité totale du gaz unitaire :

| (147) |

Les constantes et n’ont pas encore été mesurées, ni même calculées avec précision à partir d’une théorie microscopique. On ne dispose que d’estimations, voir la référence Manuel2013 et les articles qu’elle cite. Dans un deuxième temps, nous déduisons des termes cubiques du lagrangien le couplage entre les phonons puis l’amplitude des processus de Beliaev sur la couche de masse au premier ordre au-delà de l’hydrodynamique :

| (148) |

De façon remarquable, ce résultat fait intervenir exactement la même combinaison linéaire de et que dans le spectre d’excitation. Les détails de notre calcul ont été relégués dans l’annexe D.

V.4.2 Taux d’amortissement des phonons dans le gaz unitaire à

À l’ordre trois en , nous pouvons mettre le spectre d’excitation sous une forme de Bogolioubov :

| (149) |

et donc réutiliser le résultat (A14) de l’annexe A de la référence CastinSinatra2009 pour effectuer l’intégration angulaire dans l’équation (119),

| (150) |

où nous avons tenu compte, dans notre notation, du fait que l’amplitude de couplage (148), dans laquelle , dépend seulement du module des vecteurs d’onde. À l’aide du changement de variable , nous mettons sous la forme d’une intégrale sur d’une fonction de et du petit paramètre . En développant cette fonction en puissances de jusqu’à l’ordre trois sous-dominant, puis en effectuant l’intégration sur , nous obtenons le résultat provisoire

| (151) |

Le terme sous-dominant de notre résultat provisoire (151) diffère, même en signe, de celui de la référence Salasnich2015 : il correspond à une réduction du taux d’amortissement par rapport au résultat hydrodynamique plutôt qu’à une augmentation. Ce désaccord est surprenant car notre calcul et celui de Salasnich2015 ont été effectués dans le même esprit et avec la même méthodologie. Il pourrait résulter du fait que la dépendance de en a été en définitive négligée dans la référence Salasnich2015 , alors qu’elle donne une contribution du même ordre que la dépendance du spectre en .

Avant d’accepter le résultat (151), il est prudent de se demander quelle correction y apporterait le fait que l’état à un phonon considéré est instable, de largeur , si bien que l’énergie des phonons libres, lors du processus de décroissance à deux phonons, n’est certainement pas conservée de manière exacte, contrairement à ce que suppose la distribution de Dirac dans l’équation (119). Afin d’estimer l’ordre de grandeur de cet effet, nous remplaçons le Dirac par une lorentzienne de mi-largeur ,

| (152) |

où peut être assimilé à son terme dominant en . Nous trouvons alors888Instruits par la note 4, nous considérons l’intégrale polaire où et comme dans (248). Alors , d’où une correction non négligeable à due à la largeur en énergie de l’état initial. La correction en dans l’approche heuristique (152) peut être calculée jusqu’au bout. De manière amusante, elle coïncide avec le résultat exact au signe près. On le voit bien d’ailleurs dans le modèle simple d’une fonction énergie propre où est fixé et est le petit paramètre du développement. La résonance dont il faut calculer le taux de décroissance est solution de , où est le prolongement analytique de du demi-plan complexe supérieur au demi-plan inférieur. Le développement perturbatif exact comme dans l’équation (237) donne , puisque et . Au contraire, l’approche heuristique conduit au développement incorrect . que ceci conduit, dans la limite , à une modification de à l’ordre . Pour obtenir la correction exacte sur , nous allons au-delà de ce calcul heuristique dans l’annexe F. À l’aide de la résolvante du hamiltonien, nous écrivons à l’ordre de Beliaev une équation autocohérente sur l’énergie complexe du phonon . Si l’on remplace dans la partie implicite de l’équation par son approximation d’ordre zéro , on retrouve exactement (151). Si l’on effectue une itération d’autocohérence, c’est-à-dire que l’on prend pour son approximation hydrodynamique habituelle (145), on obtient le résultat définitif à l’ordre de Beliaev :

| (153) |

où est le paramètre de Bertsch (147) du gaz unitaire.

Pour terminer, et rendre le résultat (153) rigoureux, il faut vérifier qu’aucun processus d’ordre plus élevé que le processus de Beliaev ne fournit de contribution en . Un candidat naturel est le processus de décroissance en cascade représenté sur la figure 5, qui enchaîne deux processus induits par le hamiltonien cubique et conduit à une amplitude de couplage effective du second ordre avec un phonon virtuel. 999Le lecteur attentif aura remarqué que le hamiltonien quartique donne directement un couplage au premier ordre. L’amplitude correspondante est en . Ce couplage direct contribue à à l’ordre , négligeable, même si l’on prend en compte comme dans ce qui suit l’effet d’un petit dénominateur en . Aussi l’avons-nous passé sous silence dans le corps du texte. Cherchons à estimer le changement correspondant de l’énergie complexe du phonon en traitant ce couplage effectif au second ordre de la théorie des perturbations.

À première vue, le résultat est donc négligeable. Il faut en effet intégrer sur deux vecteurs d’onde de phonons émis indépendants, par exemple et , le troisième étant imposé par la conservation de l’impulsion. Comme les nombres d’onde sont d’ordre , ceci sort déjà un facteur . Vient ensuite le produit de quatre éléments de matrice de , puisque le couplage effectif contient deux éléments de matrice en facteur et qu’il est traité au second ordre ; voilà qui ajoute un facteur global . Enfin, viennent en facteur trois dénominateurs d’énergie, l’un issu de la formule des perturbations au second ordre et les deux autres provenant de celui du couplage effectif traité au second ordre ; comme les énergies des phonons sont d’ordre , il vient un facteur au dénominateur. Le tout est comme nous l’annoncions.

Cependant, le raisonnement précédent ignore l’exaltation due aux petits dénominateurs d’ordre , qui se produit lorsque les vecteurs d’onde sont émis vers l’avant, avec de petits angles par rapport à , et qui joue un rôle crucial dans la section V.3. Dans le cas limite où et les sont tous colinéaires et de même sens, la conservation de l’impulsion impose

| (154) |

si bien que la différence d’énergie n’est plus d’ordre mais d’ordre , compte tenu du terme cubique dans la relation de dispersion (57). Cette conclusion s’étend à tous les dénominateurs d’énergie et perdure tant que les angles d’émission sont . En effet, varie en valeur relative au second ordre en les angles d’émission et avec des coefficients d’ordre , de même que la relation de dispersion vraie dévie en valeur relative de celle de l’hydrodynamique au second ordre en .

Affinons donc l’estimation naïve précédente, en tenant compte de l’intégration sur et dans des cônes d’ouverture angulaire autour de . Chaque cône occupe un angle solide donc on perd un facteur dans l’intégration sur les angles polaires. En revanche, on gagne un facteur pour chaque dénominateur d’énergie, donc un facteur global . On prédit désormais un changement d’énergie complexe d’ordre , du même ordre que la correction à l’hydrodynamique dans l’équation (153).

Dans l’annexe F, nous calculons donc explicitement la contribution au taux de décroissance des couplages effectifs traités au second ordre. Nous trouvons que son expression, une intégrale quintuple assez rébarbative, conduit à

| (155) |

Dans la même annexe, nous vérifions qu’aucun autre processus, d’ordre arbitrairement élevé en , , etc, n’est susceptible de contribuer à l’ordre à , même en tirant parti de petits dénominateurs en . Aussi pouvons-nous additionner les contributions (153) et (155) pour obtenir

| (156) |

un développement exact représenté sur la figure 6 et à mettre au nombre des succès de cet article.

VI Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une étude complète des processus d’interaction entre phonons dans des gaz de fermions froids à basse température, pour une interaction entre fermions de portée nulle mais de force quelconque, donc aussi bien pour une relation de dispersion des phonons concave que convexe aux faibles nombres d’onde . Ceci nous a permis de clarifier les conditions de validité des théories effectives de basse énergie, telles que l’hydrodynamique, en les comparant à une approche microscopique tenant compte des degrés de liberté internes des paires. Ces théories effectives ne prédisent correctement les amplitudes de couplage entre phonons que sur la couche de masse.

Un des principaux apports de cette étude est l’obtention microscopique de l’amplitude de couplage . En effet, son expression au second ordre de la théorie des perturbations inclut des processus non résonnants et . Comme ces processus peuvent en fait être résonnants dans un traitement d’hydrodynamique quantique, où le spectre d’excitation est linéaire, Landau et Khalatnikov ont dû introduire à la main un terme de courbure dans la relation de dispersion, afin d’éviter une divergence de l’amplitude de couplage. À première vue, cette procédure est risquée puisque, comme nous l’avons dit, l’hydrodynamique quantique ne prédit pas correctement l’amplitude des processus non résonnants (donc hors de la couche de masse). Afin d’y apporter une justification microscopique, sans avoir à effectuer les calculs très lourds que requerrait notre approche microscopique fermionique, nous nous sommes rabattus sur un modèle de bosons en interaction faible, avec une portée de l’interaction conduisant à une relation de dispersion concave. Bien que les expressions microscopiques des amplitudes de couplage diffèrent de celles de l’hydrodynamique, nous trouvons, après sommation au second ordre de tous les processus non résonnants à trois phonons et sommation au premier ordre du processus direct, et après restriction à la couche de masse du couplage effectif résultant, que la prescription de Landau-Khalatnikov et la théorie microscopique sont en accord.

Enfin, nous avons donné des expressions universelles des taux d’amortissement pour les processus et à basse température, universelles au sens où les fonctions réduites apparaissant dans les taux ne dépendent ni de l’espèce atomique, ni de la force des interactions, ni de la température. Le plus intéressant est l’obtention analytique, en fonction de , du taux d’amortissement des phonons dans le cas concave, déterminé à l’ordre dominant en température par les processus , voir l’équation (141) et la Fig. 4, et qui a fait l’objet d’une lettre prepubamor . Dans les cas limites et , notre résultat est en désaccord avec celui de la référence Khalatnikov1949 et lui est sous-dominant par deux ordres en . Ceci résulte de l’hypothèse erronée faite dans Khalatnikov1949 que certains diagrammes d’interaction sont négligeables, alors qu’en fait ils interfèrent destructivement avec le diagramme supposé être dominant. Nous avons aussi calculé, pour le gaz unitaire à température nulle, la première correction à la prédiction hydrodynamique sur le taux d’amortissement d’un phonon unique, ce qui permet d’affiner la prédiction de Salasnich2015 par inclusion véritable d’une amplitude de couplage au-delà de l’hydrodynamique SonWingate2006 , prise en compte d’une conservation de l’énergie à près dans la règle d’or de Fermi, c’est-à-dire d’un terme imaginaire pur d’ordre dans le dénominateur d’énergie de la théorie des perturbations, et prise en compte des processus d’ordre plus élevé que Beliaev, en particulier du processus de couplage effectif traité au second ordre.

Toutes nos prédictions peuvent être vérifiées en laboratoire, dans l’état de l’art des expériences sur les gaz d’atomes froids fermioniques. En particulier, une discussion précise de l’observabilité de l’amortissement de Landau-Khalatnikov avec des atomes froids piégés dans un potentiel à fond plat est présentée dans la référence prepubamor ; une méthode d’excitation y est proposée, qui doit permettre de peupler un mode d’onde stationnaire de phonons bien précis dans la boîte dans un régime proche de la limite thermodynamique, avec un nombre d’onde bien plus grand que la taille du système mais encore dans la partie linéaire de la branche phononique.

Annexe A Équation implicite pour la branche d’excitation collective

Nous expliquons ici comment passer du système linéaire (33,34) à l’équation implicite (39) sur la pulsation du mode collectif de vecteur d’onde , dans la limite d’un pas du réseau tendant vers zéro, . On introduit pour cela les amplitudes collectives

| (157) | |||||

| (158) |

On résout le système linéaire (33,34) pour exprimer les inconnues et en fonction des amplitudes collectives. Puis on injecte les expressions obtenues dans les définitions (157,158) pour aboutir au système linéaire homogène

| (159) |

Dans les notations

| (160) | |||||

| (161) |

les caractères et représentent l’un quelconque des . Le système (159) se simplifie à la limite continue . Comme et , on constate que dans les troisième et quatrième lignes tous les tendent vers , ce qui conduit à

| (162) |