Math. & Sci. hum. / Mathematics and Social Sciences ( année, n∘ 195, 2011(3), p. 1–7.)

CONSTRUCTION EFFICACE DU TREILLIS DES MOTIFS FERMÉS FRÉQUENTS ET EXTRACTION SIMULTANÉE DES BASES GÉNÉRIQUES DE RÈGLES

Tarek HAMROUNI1, Sadok BEN YAHIA111 URPAH, Département des Sciences de l’Informatique, Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis El Manar, Campus Universitaire, Tunis, Tunisie, tarek.hamrouni@fst.rnu.tn, sadok.benyahia@fst.rnu.tn,, Engelbert MEPHU NGUIFO222 Clermont Universit , Universit Blaise Pascal, LIMOS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France, engelbert.mephu_nguifo@univ-bpclermont.fr,,333 LIMOS, CNRS, UMR 6158, 63173 Aubière, France.

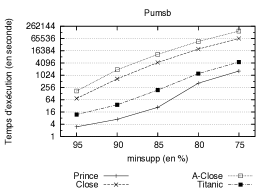

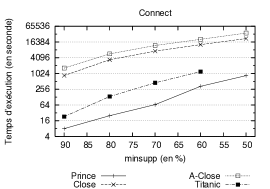

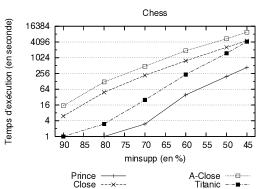

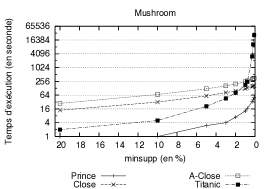

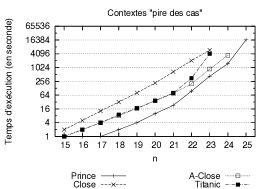

résumé – Durant ces derni res ann es, les quantit s de donn es collect es, dans divers domaines d’application de l’informatique, deviennent de plus en plus importantes. Ces quantit s suscitent le besoin d’analyse et d’interpr tation afin d’en extraire des connaissances utiles. Dans ce travail, nous nous int ressons la technique d’extraction des r gles d’association partir de larges contextes. Cette derni re est parmi les techniques les plus fr quemment utilis es en fouille de donn es. Toutefois, le nombre de r gles extraites est g n ralement important avec en outre la pr sence de r gles redondantes. Dans ce papier, nous proposons un nouvel algorithme, appel Prince, dont la principale originalit est de construire une structure partiellement ordonn e (nomm e treillis d’Iceberg) dans l’objectif d’extraire des ensembles r duits de r gles, appel s bases g n riques. Ces bases forment un sous-ensemble, sans perte d’information, des r gles d’association. Pour r duire le co t de cette construction, le treillis d’Iceberg est calcul gr ce aux g n rateurs minimaux, associ s aux motifs ferm s fr quents. Ces derniers sont simultan ment d riv s avec les bases g n riques gr ce un simple parcours ascendant de la structure construite. Les exp rimentations que nous avons r alis es sur des contextes de r f rence et « pire des cas » ont montr l’efficacit de l’algorithme propos , comparativement des algorithmes tels que Close, A-Close et Titanic.

mots clés – Analyse de concepts formels, G n rateur minimal, Motif ferm , R gle, Treillis

summary – EFFICIENT CONSTRUCTION OF THE LATTICE OF FREQUENT CLOSED PATTERNS AND SIMULTANEOUS EXTRACTION OF GENERIC RULES BASES

In the last few years, the amount of collected data, in various computer science applications, becomes increasingly significant. These large volumes of data pointed out the need to analyze them in order to extract useful hidden knowledge. This work focuses on association rule extraction. This

technique is one of the most popular in data mining. Nevertheless, the number of extracted association rules is often very high, a large part of which is redundant. In this paper, we propose a new algorithm, called Prince. Its main feature is the construction of a partially ordered structure towards extracting subsets of association rules, called generic bases. These subsets form a lossless representation of the whole association rule set. To reduce the cost of such a construction, the partially ordered structure is built thanks to the minimal generators associated to frequent closed patterns. The closed ones are simultaneously derived with generic bases thanks to a simple bottom-up traversal of the obtained structure. The experimentations we carried out on benchmark and « worst case » contexts showed the efficiency of the proposed algorithm, comparatively to algorithms like Close, A-Close and Titanic.

keywords – Association rule, Closed pattern, Formal concept analysis, Lattice, Minimal generator

1. INTRODUCTION ET MOTIVATIONS

La technique d’extraction des r gles d’association [Agrawal & al., 1993, 1994] est une des techniques exploratoires les plus utilis es pour extraire les connaissances partir des donn es collect es dans diff rentes applications. Elle s’applique lorsque les donn es se pr sentent sous forme d’un contexte d’extraction repr sentant un sous-ensemble d’un produit cart sien et tant des ensembles finis. Étant donn s et deux sous-ensembles disjoints de l’ensemble , si le contexte satisfait la formule :

nous disons que le couple() est une r gle d’association (extraite) du contexte . Nous crivons dans la suite ou plus simplement . Les applications de cette notion sont ainsi multiples. Par exemple, si est un ensemble de patients atteints de la m me maladie, l’ensemble des sympt mes de ladite maladie et le contexte l’ensemble des couples () pour lesquels le patient pr sente le sympt me , alors une r gle d’association signifie que, pour la population concern e, l’occurrence des sympt mes regroup s dans s’accompagne toujours de celle des sympt mes dans . La notion de r gle d’association s’ tend naturellement des r gles pond r es par un indice de confiance. Les r gles d’association exactes ou pond r es se r v lent donc utiles dans une vari t de domaines.

Toutefois, le nombre de r gles extraites peut tre si grand qu’il affaiblit l’int r t pratique de la technique. Or, beaucoup sont redondantes. De nombreux travaux, s’inspirant de l’analyse des concepts formels [Ganter, Wille, 1999], ont alors montrer comment se limiter, sans perte d’information, des sous-ensembles de r gles appel s base g n rique.

Une base g n rique est sous-ensemble de l’ensemble total des r gles d’association tel que toute r gle non retenue dans la base peut tre d duite partir de celles retenues par une m thode appropri e. La plupart des bases g n riques, qui ont t propos es dans la litt rature [Ashrafi & al., 2007 ; Bastide, 2000; Ceglar, Roddick, 2006 ; Kryszkiewicz, 2002], v hiculent des r gles d’association qui repr sentent des implications entre des ensembles d’attributs (ou motifs) particuliers savoir les g n rateurs minimaux [Bastide & al., 2000(a)] (appel aussi motifs libres dans [Boulicaut & al., 2003] et motifs cl s dans [Stumme & al., 2002]) et les motifs ferm s [Pasquier & al., 1999(b)]. En effet, il a t montr que ce type de r gles d’association offre le maximum d’informations [Ashrafi & al., 2007 ; Bastide, 2000 ; Kryszkiewicz, 2002 ; Pasquier, 2000]. N anmoins, pour extraire ces bases de r gles, trois composantes primordiales doivent tre calcul es, savoir :

-

(i) l’ensemble des motifs ferm s fr quents, c’est- -dire ceux pr sentant une fr quence d’apparition jug e satisfaisante par l’utilisateur,

-

(ii) la liste des g n rateurs minimaux fr quents associ s chaque motif ferm fr quent,

-

(iii) la relation d’ordre partiel ordonnant les motifs ferm s fr quents.

Une tude critique des algorithmes d’extraction des motifs ferm s fr quents de la litt rature a t men e dans [Ben Yahia & al., 2006]. Le constat essentiel peut tre r sum comme suit :

-

1.

Ces algorithmes se sont concentr s sur l’ num ration des motifs ferm s fr quents. En effet, leur principal but est de r duire le temps d’extraction de ces motifs moyennant l’utilisation de structures de donn es volu es. Leurs performances sont int ressantes sur des contextes qualifi s de denses [Bayardo, 1998]. Cependant, ils pr sentent de modestes performances sur des contextes pars. En effet, calculer les fermetures des motifs dans pareils contextes r duit leurs performances puisque l’espace de recherche des motifs ferm s fr quents tend se superposer avec celui des motifs fr quents.

-

2.

Les algorithmes d’extraction des motifs ferm s fr quents ne tiennent pas compte de l’extraction des bases g n riques de r gles. En effet, d’une part, seule une partie permet d’extraire les g n rateurs minimaux et n cessite un surco t pour les associer leurs ferm s sans redondance444 Un motif ferm peut tre extrait plusieurs fois puisqu’il peut avoir plusieurs g n rateurs minimaux associ s.. D’autre part, aucun de ces algorithmes ne d termine la relation d’ordre. Ceci est argument par le fait qu’ils se sont seulement focalis s sur le calcul efficace des motifs ferm s fr quents.

Pour pallier ces limites, nous proposons dans ce papier un nouvel algorithme, appel Prince, d di l’extraction des bases g n riques de r gles d’association. Prince effectue une exploration par niveau de l’espace de recherche, c’est- -dire en partant de l’ensemble vide vers les motifs de taille 1, ensuite ceux de taille 2, et ainsi de suite. Sa principale caract ristique est qu’il d termine la relation d’ordre partiel entre les motifs ferm s fr quents afin d’extraire les bases g n riques de r gles d’association. Son originalit est que le treillis d’Iceberg est obtenu gr ce des comparaisons entre les g n rateurs minimaux fr quents seulement, et non plus entre les motifs ferm s. Ainsi, les bases g n riques de r gles sont d riv es par un simple balayage de la structure ordonn e obtenue sans avoir calculer les fermetures. De plus, gr ce une gestion efficace des classes d’ quivalence, Prince optimise la construction de la relation d’ordre et vite aussi la redondance dans la d rivation des motifs ferm s et des r gles d’association. Par ailleurs, en adoptant une optimisation issue des caract ristiques des g n rateurs minimaux, la relation d’ordre peut tre facilement d duite. Les r sultats des exp rimentations, men es sur des contextes de r f rence et « pire des cas », sont tr s encourageants. En effet, les performances de Prince, compar es aux algorithmes de r f rence d’exploration par niveau, e.g. Close, A-Close et Titanic, sont largement sup rieures.

Nous n’avons pas compar les performances de Prince celles d’algorithmes plus r cents, e.g. DCI-Closed [Lucchese & al., 2006] et LCM [Uno & al., 2004], consid r s dans l’ tude men e dans [Ben Yahia & al., 2006]. Ceci est argument par le fait que les algorithmes Close, A-Close et Titanic d terminent, en outre des ferm s, l’information cl fournie par l’ensemble des g n rateurs minimaux, ce qui n’est pas le cas pour le reste des algorithmes.

La suite de l’article est organis e comme suit. La Section suivante rappelle bri vement les fondements math matiques de l’analyse de concepts formels ainsi que son lien avec la d rivation des r gles d’association g n riques. La Section 3. discute les travaux li s notre probl matique. La quatri me Section est d di e une pr sentation d taill e de l’algorithme Prince. La Section 5. d taille diff rentes propri t s de l’algorithme propos . Les r sultats des exp rimentations montrant l’utilit de l’approche propos e sont pr sent s dans la sixi me Section.

2. FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Dans ce qui suit, nous pr sentons bri vement quelques r sultats cl s provenant de l’analyse de concepts formels et leur lien avec le contexte de d rivation des r gles d’association g n riques.

2.1. notions de base

Dans la suite du papier, nous utilisons le cadre th orique de l’analyse de concepts formels pr sent dans [Ganter, Wille, 1999]. Dans cette partie, nous rappelons d’une mani re succincte les notions de base de ce cadre th orique.

Contexte d’extraction : un contexte d’extraction est un triplet ) d crivant un ensemble fini d’objets (ou transactions), un ensemble fini d’items (ou attributs) et une relation (d’incidence) binaire (c’est- -dire ). L’appartenance du couple ) d signe le fait que l’objet contient l’item .

Correspondance de Galois : soit le contexte d’extraction ). Soit l’application de l’ensemble des parties de (c’est- -dire l’ensemble de tous les sous-ensembles de ), not par ), dans l’ensemble des parties de , not par ). L’application associe un ensemble d’objets O , l’ensemble des items i communs tous les objets o O.

Soit l’application de l’ensemble des parties de dans l’ensemble des parties de . Elle associe un ensemble d’items I , l’ensemble d’objets o communs tous les items i I :

Le couple d’applications () d finit une correspondance de Galois entre l’ensemble des parties de et l’ensemble des parties de . Les applications et sont appel es les op rateurs de fermeture de la correspondance de Galois [Ganter, Wille, 1999]. L’op rateur de fermeture , tout comme , est caract ris par le fait qu’il est :

-

- Isotone : ) ;

-

- Extensive : ) ;

-

- Idempotent : ).

Nous allons maintenant introduire la notion de motif fr quent et celle de motif ferm .

Motif fr quent : un motif est dit fr quent si son support relatif, Supp, d passe un seuil minimum fix par l’utilisateur not minsupp. Notons que est appel support absolu de .

Il est noter que le support des motifs est anti-monotone par rapport l’inclusion ensembliste, c’est- -dire que si , alors ). Dans la suite et pour simplifier l’explication, Supp() d signera le support absolu du motif .

Motif ferm [Pasquier & al., 1999(b)] : un motif est dit ferm si ). Le motif est un ensemble maximal d’items communs un ensemble d’objets.

Concept formel : un concept formel est une paire , o et sont reli s par les op rateurs de la correspondance de Galois, c’est- -dire et . Les ensembles et sont appel s respectivement extension et intension de .

Un motif ferm est l’intension d’un concept formel alors que son support est la cardinalit de l’extension du concept.

Classe d’ quivalence [Bastide & al., 2000(b)] : l’op rateur de fermeture induit une relation d’ quivalence sur l’ensemble des parties de , c’est- -dire l’ensemble de parties est subdivis en des sous-ensembles disjoints, appel s aussi classes d’ quivalence. Dans chaque classe, tous les l ments poss dent la m me fermeture : soit , la classe d’ quivalence de , d not e [], est : [] = . Les l ments de [] ont ainsi la m me valeur de support.

Deux classes d’ quivalence sont dites comparables si leurs motifs ferm s associ s peuvent tre ordonn s par inclusion ensembliste, sinon elles sont dites incomparables.

La d finition d’une classe d’ quivalence nous am ne celle d’un g n rateur minimal.

G n rateur minimal [Bastide & al., 2000(b) ; Stumme & al., 2002] : soit un motif ferm et [] sa classe d’ quivalence. L’ensemble des g n rateurs minimaux de est d fini comme suit : tel que .

Les g n rateurs minimaux d’une classe sont les l ments incomparables les plus petits (par rapport la relation d’inclusion ensembliste), tandis que le motif ferm est l’ l ment le plus grand de cette classe. Ainsi, tout motif est n cessairement compris entre un g n rateur minimal et un motif ferm . D’apr s la d finition d’une classe d’ quivalence, un g n rateur minimal a un support strictement inf rieur celui de ses sous-ensembles. D’une mani re duale, un motif ferm admet un support strictement sup rieur que celui de ses sur-ensembles.

Nous allons maintenant nous focaliser sur des propri t s structurelles importantes associ es l’ensemble des motifs ferm s et l’ensemble des g n rateurs minimaux.

Treillis de concepts formels (de Galois) : tant donn un contexte d’extraction , l’ensemble de concepts formels , extrait partir de , est un treillis complet ), appel treillis de concepts (ou treillis de Galois), quand l’ensemble est consid r avec la relation d’inclusion ensembliste entre les motifs [Barbut, Monjardet, 1970 ; Ganter, Wille, 1999] : soient et deux concepts formels, si .

Dans le treillis de Galois, chaque l ment est connect aussi bien l’ensemble de ses successeurs imm diats, appel couverture sup rieure (), qu’ l’ensemble de ses pr d cesseurs imm diats, appel couverture inf rieure ().

Treillis d’Iceberg quand nous consid rons seulement l’ensemble des motifs ferm s fr quents extrait partir de et ordonn s par la relation d’inclusion ensembliste, la structure obtenue () pr serve seulement l’op rateur Sup [Ganter, Wille, 1999]. Cette structure forme un sup demi-treillis [Mephu Nguifo, 1994] que, par abus volontaire [Stumme & al., 2002] appelle tout de m me treillis, le treillis d’Iceberg.

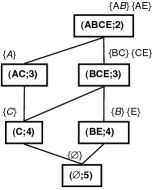

exemple 1.

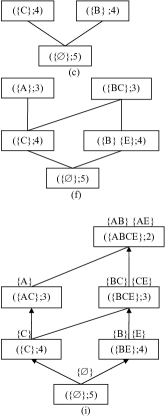

Consid rons le contexte d’extraction donn par la Figure 1 (gauche). Quelques exemples de classes d’ quivalence extraites de ce contexte sont donn s par la Figure 1 (centre). Le treillis d’Iceberg, pour minsupp = 2, est donn par la Figure 1 (droite). Chaque nœud dans le treillis d’Iceberg est form par le motif ferm fr quent et le support correspondant, et est tiquet par la liste de ses g n rateurs minimaux associ s.

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | |||||

| 3 | |||||

| 4 | |||||

| 5 |

Dans ce qui suit, nous introduisons la notion d’id al d’ordre [Ganter, Wille, 1999] d finie sur l’ensemble des parties d’un ensemble , c’est- -dire .

définition 1.

Un sous-ensemble de est un id al d’ordre s’il v rifie les propri t s suivantes :

-

- Si , alors .

-

- Si , alors .

Le lemme suivant nonce, dans le cas g n ral, une propri t int ressante de l’ensemble des g n rateurs minimaux (ou cl s) associ s un op rateur de fermeture.

lemme 1.

L’ensemble des g n rateurs minimaux d’un op rateur de fermeture est un id al de l’ordre d’inclusion ensembliste.

démonstration 1.

Soit un op rateur de fermeture sur un ensemble . Soit un sous-ensemble g n rateur minimal de , c’est- -dire pour tout , alors . L’objectif est de montrer que tout sous-ensemble propre de est un sous-ensemble g n rateur minimal. Cette propri t est trivialement vraie si est vide ou bien si est un singleton. On suppose donc que contient au moins une paire. Soit un sous-ensemble propre de . On montre par l’absurde que est un sous-ensemble g n rateur minimal. On suppose le contraire. Il existe alors un sous-ensemble propre de tel que . On pose . Par hypoth se, n’est pas vide et . Puisque , on a , donc .

On s’appuie dans la suite de la preuve sur la propri t suivante des op rateurs de fermeture : une application extensive de dans est un op rateur de fermeture ssi :

(2) pour tous sous-ensembles de ) .

Il r sulte par une double application, de la propri t (2), appel e propri t des chemins ind pendants, que si est un op rateur de fermeture, alors :

(3) .

On a :

qui contredit que est un sous-ensemble g n rateur minimal de .

Il d coule du Lemme 1 la proposition suivante :

proposition 1.

L’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents d’un contexte, associ s l’op rateur de fermeture de Galois , est un id al d’ordre pour l’inclusion ensembliste, autrement dit, tout sous-ensemble d’un g n rateur minimal fr quent est un g n rateur minimal fr quent.

La Proposition 1 permet de rejeter tout motif, dont un des sous-ensembles n’est pas un g n rateur minimal fr quent. Un motif est dit candidat si tous ses sous-ensembles sont des g n rateurs minimaux fr quents.

Dans la conception de l’algorithme Prince, nous visons construire le treillis d’Iceberg sans avoir acc der au contexte d’extraction. Ceci n cessite d’extraire dans une tape pr alable une repr sentation concise exacte des motifs fr quents bas e sur les g n rateurs minimaux. Cette repr sentation aura pour but de d terminer si un motif quelconque est fr quent ou non et de d terminer son support s’il est fr quent. Étant donn que l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents, d not , ne constitue pas par lui-m me une repr sentation exacte des motifs fr quents, il doit tre augment par une bordure. Dans cet article, nous l’augmentons par la bordure n gative non fr quente. Nous appelons bordure n gative non fr quente, not e d-, l’ensemble des plus petits (au sens de l’inclusion) motifs qui ne sont pas fr quents et dont tous les sous-ensembles sont des g n rateurs minimaux fr quents. Le lemme suivant indique que les l ments de d- sont des g n rateurs minimaux.

lemme 2.

Les l ments de la bordure n gative non fr quente d- sont des g n rateurs minimaux.

démonstration 2.

Soit . Par d finition, est non fr quent alors que tous ses sous-ensembles sont fr quents. Ainsi, le support de est strictement inf rieur celui de ses sous-ensembles stricts. D’o , est un g n rateur minimal.

L’utilisation de la bordure s’explique donc par le fait que son union avec l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents forme une repr sentation concise exacte de l’ensemble des motifs fr quents [Calders & al., 2005]. Ainsi, en utilisant l’ensemble r sultat de cette union, nous pouvons d terminer le support de tout motif sans effectuer un acc s au contexte d’extraction. Le support d’un motif quelconque sera d riv s’il est fr quent, sinon il sera d tect comme tant non fr quent. Ceci est explicit travers la proposition suivante :

proposition 2.

Soit un motif. Si et alors est non fr quent. Sinon, est fr quent et et .

Les notions de bloqueur minimal et de face nous seront aussi utiles dans la suite :

– Bloqueur minimal : Soit une famille d’ensembles tel que . Un bloqueur de la famille est un ensemble dont l’intersection avec tout ensemble est non vide. Le bloqueur est dit minimal s’il n’existe aucun bloqueur de inclus dans [Pfaltz, Taylor, 2002].

Il est noter que l’union des est un bloqueur.

exemple 2.

Consid rons le contexte d’extraction donn par la Figure 1 (Gauche). Soit la famille d’ensemble , compos e par les g n rateurs minimaux du motif ferm BCE (cf. Figure 1 (Droite)). Ainsi, et . L’union de et de , gale , est un bloqueur de . Il en est de m me pour . Par ailleurs, les ensembles et sont des bloqueurs minimaux de la famille .

– Face : Soient . Si couvre dans le treillis d’Iceberg ) (c’est- -dire , alors la face de par rapport , not e face , est gale : face [Pfaltz, Taylor, 2002].

exemple 3.

Dans ce qui suit, nous pr sentons le cadre g n ral pour la d rivation des r gles d’association, puis nous tablissons son lien avec la th orie des concepts formels.

2.2. d rivation des r gles d’association

Une r gle d’association est une relation entre motifs de la forme , dans laquelle et sont des motifs fr quents, tels que . Les motifs et sont appel s, respectivement, pr misse et conclusion de la r gle. La mesure de support de , d not e , est gale . Une r gle d’association est dite valide [Agrawal & al., 1993] si sa mesure de confiance est sup rieure ou gale un seuil minimal minconf de confiance. Une r gle d’association est dite exacte si sinon elle est dite approximative [Pasquier, 2000].

Le probl me de l’extraction des r gles d’association est r solu par un algorithme fondamental, savoir Apriori [Agrawal, Srikant, 1994]. Cependant, cette approche d’extraction des r gles, fond e sur les motifs fr quents, pr sente deux probl mes majeurs :

-

1.

le co t de l’extraction des motifs fr quents notamment pour des contextes denses ;

-

2.

en g n ral, le nombre de r gles d’association g n r es peut tre excessivement grand, dont une grande partie est redondante [Ashrafi & al., 2007].

Ainsi, une nouvelle approche fond e sur l’extraction des motifs ferm s fr quents [Pasquier, 1999], a vu le jour et a pour ambition de :

-

1.

r duire le co t de l’extraction des motifs fr quents en se basant sur le fait que l’ensemble des motifs ferm s fr quents est un ensemble g n rateur de l’ensemble des motifs fr quents [Pasquier, 1999] ;

-

2.

permettre, sans perte d’information, la s lection d’un sous-ensemble de toutes les r gles d’association, appel base g n rique, partir duquel le reste des r gles pourra tre d riv . Ceci donne la possibilit de pr senter le minimum possible de r gles l’utilisateur afin de lui permettre de mieux les visualiser et les exploiter.

Depuis, plusieurs bases g n riques ont t introduites, dont celles de Bastide & al. [2000(a)] et qui sont d finies dans ce qui suit.

1. La base g n rique de r gles d’association exactes est d finie comme suit :

définition 2.

Soit l’ensemble des motifs ferm s fr quents extrait d’un contexte d’extraction . Pour chaque motif ferm fr quent , nous d signons par l’ensemble de ses g n rateurs minimaux. La base g n rique de r gles d’association exactes est donn e par : et et 555 La condition permet de ne pas retenir les r gles de la forme ..

remarque 1.

Tous les l ments de sont fr quents. Par ailleurs, une r gle exacte est toujours valide puisque sa confiance, gale 1, est toujours sup rieure ou gale minconf.

2. La base g n rique de r gles d’association approximatives appel e base informative de r gles d’association approximatives est d finie comme suit :

définition 3.

Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents extrait d’un contexte d’extraction . La base informative de r gles d’association approximatives est donn e par : et et et .

Afin de r duire encore plus le nombre de r gles approximatives, Bastide et al. proposent une r duction transitive de la base informative [Bastide, 2000 ; Bastide & al., 2000(a)] qui est elle-m me une base pour toutes les r gles approximatives. La r duction transitive est d finie comme suit :

définition 4.

La r duction transitive est donn e par : et et et .

Dans la suite, nous allons consid rer les r gles d’association g n riques form es par l’union de la base g n rique de r gles exactes et la r duction transitive de la base informative . Ces r gles seront d sign es par r gles d’association informatives.

exemple 4.

Consid rons le treillis d’Iceberg donn par la Figure 1 (Droite). À partir de la classe d’ quivalence dont le motif ferm fr quent est ABCE, deux r gles exactes sont obtenues : et . D’autre part, la r gle approximative est g n r e partir des deux classes d’ quivalence dont les sommets respectifs sont les motifs ferm s C et AC.

Il faut noter que les bases consid r es pr sentent plusieurs avantages savoir le fait qu’elles sont form es d’implications pr misse minimale et conclusion maximale, ce qui donne les r gles les plus informatives pour l’utilisateur [Bastide & al., 2000(a) ; Kryszkiewicz, 2002 ; Pasquier, 2000]. En plus, elles satisfont les conditions suivantes [Kryszkiewicz, 2002] :

-

1.

D rivabilit : Le syst me axiomatique propos dans [Ben Yahia, Mephu Nguifo, 2004] afin de d river toutes les r gles valides (redondantes) partir de ces bases est correct (c’est- -dire, le syst me ne permet de d river que les r gles d’association valides) et complet (c’est- -dire, l’ensemble de toutes les r gles valides est d riv ).

-

2.

Informativit : Ces bases g n riques des r gles d’association permettent de d terminer avec exactitude le support et la confiance des r gles d riv es.

Par ailleurs, la r duction transitive regroupe les r gles approximatives minimales ayant des valeurs de confiance lev es et sauf rares exceptions, les r gles les plus int ressantes sont celles de support et confiance lev s [Bastide, 2000]. En outre, un nombre important de travaux de la litt rature t moigne de son utilit dans des cas pratiques.

3. EXTRACTION DES MOTIFS FERMÉS FRÉQUENTS

Il est bien connu que l’ tape la plus complexe et la plus consommatrice en temps d’ex cution est celle du calcul des motifs fr quents. Cette tape peut aussi extraire un nombre important de motifs fr quents, desquels un nombre prohibitif de r gles d’association sera d riv , ce qui rend leur usage tr s difficile. Les algorithmes bas s sur l’extraction des motifs ferm s fr quents sont alors une nouvelle alternative avec la promesse claire de r duire consid rablement la taille de l’ensemble des r gles d’association. Ainsi, seules les r gles d’association informatives devaient tre maintenues tant donn qu’elles permettent une r duction de l’ensemble de toutes les r gles valides, tout en convoyant le maximum d’information. Une tude critique de la litt rature d di e nous a permis de d gager que :

-

1.

Beaucoup d’algorithmes orient s fouille de donn es [Lucchese & al., 2006 ; Pasquier & al., 1999(b) ; Pei & al., 2000 ; Stumme & al., 2002 ; Uno & al., 2004 ; Zaki, Hsiao, 2002] permettent l’extraction des motifs ferm s fr quents. Cependant, seuls certains [Pasquier & al., 1999(a), 1999(b) ; Stumme & al., 2002] se basent sur la notion de g n rateur minimal666 En r alit , ces algorithmes utilisent les g n rateurs minimaux comme tape interm diaire pour extraire les motifs ferm s.. Toutefois, ces algorithmes ne construisent pas la relation d’ordre partiel. Ils n cessitent alors l’ex cution en aval d’un autre algorithme tel que celui propos par [Valtchev & al., 2000].

Les algorithmes (e.g. [Bastide, 2000 ; Pasquier, 2000 ; Pasquier & al., 1999(b)]) permettant d’extraire les r gles formant le couple supposent l’existence des motifs ferm s fr quents ainsi que leurs g n rateurs minimaux respectifs. Ceci n cessite un autre algorithme tel que Close [Pasquier, & al., 1999(b)], A-Close [Pasquier & al., 1999(a)], Gc-Growth [Li & al., 2005] ou une modification de Pascal [Szathmary & al., 2007], etc. Un tel algorithme doit alors associer pour chaque motif ferm fr quent ses g n rateurs minimaux tant donn qu’il peut tre calcul plusieurs fois. La g n ration de la base g n rique des r gles exactes se fait d’une mani re directe. Cependant pour les r gles approximatives formant , des tests d’inclusion co teux, mettant en jeu les motifs ferm s fr quents, sont aussi r alis s pour d terminer les successeurs imm diats de chaque motif ferm fr quent.

-

2.

Les algorithmes orient s concepts formels permettent de g n rer l’ensemble des concepts formels ainsi que la relation d’ordre [Kuznetsov, Obiedkov, 2002]. Toutefois, ils ne g n rent pas l’ensemble des g n rateurs minimaux associ s. Ils n cessitent alors l’application d’un autre algorithme, tel que JEN [Le Floc’h & al., 2003] permettant de d terminer les g n rateurs minimaux tant donn que la relation d’ordre est d j construite. Par ailleurs, leur performance reste limit e dans le cas des contextes r els [Stumme & al., 2002] (cf. aussi [Kuznetsov, Obiedkov, 2002] o les algorithmes n’ont pu tre test s que sur de petits contextes al atoirement produits). De plus, leur consommation en espace m moire est lev e vu que les intensions des concepts sont maintenues. Notons que l’algorithme propos dans [Zaki, Hsiao, 2005] permet d’extraire l’ensemble des motifs ferm s fr quents munis de la relation d’ordre partiel. Ainsi, l’algorithme JEN est aussi applicable dans ce cas pour d river les g n rateurs minimaux.

Les principaux algorithmes permettant l’extraction des motifs ferm s fr quents et leurs g n rateurs minimaux associ s sont Close [Pasquier & al., 1999(b)], A-Close [Pasquier & al., 1999(a)] et Titanic [Stumme & al., 2002]. Ces algorithmes, reposant sur la technique G n rer-et-tester, explorent l’espace de recherche par niveau, c’est- -dire en partant de l’ensemble vide vers les motifs de taille 1, ensuite ceux de taille 2, et ainsi de suite. En plus de l’ lagage bas sur la mesure statistique minsupp, ces algorithmes mettent en oeuvre un lagage efficace, bas sur la propri t d’id al d’ordre de l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents.

Dans la suite, nous allons passer en revue les principaux algorithmes permettant l’extraction des motifs ferm s fr quents ainsi que leurs g n rateurs minimaux associ s. Une tude des algorithmes d di s seulement l’ num ration des motifs ferm s fr quents se trouve dans [Ben Yahia & al., 2006].

3.1. algorithme Close

L’algorithme Close est propos par Pasquier & al. [1999(b)]. À chaque it ration, Close g n re un ensemble de candidats en joignant les g n rateurs minimaux retenus durant l’it ration pr c dente. Close calcule alors leurs supports et leurs fermetures dans une m me tape par le biais d’un acc s au contexte d’extraction. La fermeture d’un candidat g n rateur minimal est calcul e en ex cutant des intersections de l’ensemble des objets auxquelles appartient . Afin de r duire l’espace de recherche, c’est- -dire le nombre de candidats tester, Close utilise des strat gies d’ lagage. Ces derni res sont bas es sur une mesure statistique savoir minsupp et sur l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux ainsi que sur le fait qu’un candidat g n rateur minimal de taille ne doit pas tre couvert par la fermeture d’un de ses sous-ensembles de taille ( - ).

3.2. algorithme A-Close

L’algorithme A-Close est aussi propos par Pasquier & al. [1999(a)]. Il op re en deux tapes successives. D’abord, il d termine tous les g n rateurs minimaux fr quents des diff rentes classes d’ quivalence l’aide des acc s it ratifs au contexte d’extraction. Ensuite, il calcule leurs fermetures de la m me fa on que dans Close. A-Close utilise trois strat gies d’ lagages savoir minsupp, l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux et le fait qu’un candidat g n rateur minimal de taille ne doit pas avoir le m me support qu’un de ses sous-ensembles de taille ( - ). Afin de v rifier cette derni re condition, A-Close effectue un balayage des g n rateurs minimaux retenus de taille ( - ). Pour all ger le calcul des fermetures, l’algorithme A-Close m morise le num ro de la premi re it ration durant laquelle un des candidats s’av re fr quent mais non g n rateur minimal (c’est- -dire ayant un support gal celui d’un de ses sous-ensembles). Le num ro de cette it ration correspond la taille de ce candidat. Il n’est alors pas n cessaire de calculer la fermeture des g n rateurs minimaux fr quents de tailles inf rieures ( - ), puisqu’ils sont tous gaux leurs fermetures.

3.3. algorithme Titanic

L’algorithme Titanic est propos par Stumme & al. [2002]. Titanic d termine dans chaque it ration les g n rateurs minimaux fr quents associ s, moyennant un acc s au contexte d’extraction. Il utilise pour cela les m mes strat gies d’ lagage que A-Close. Cependant, Titanic vite le balayage co teux effectu par A-Close pour v rifier la derni re strat gie d’ lagage. Pour cela, Titanic utilise pour chaque candidat de taille une variable o il stocke son support estim , c’est- -dire le minimum du support de ses sous-ensembles de taille ( - ), et qui doit tre diff rent de son support r el, sinon n’est pas minimal. Ceci est bas sur le lemme suivant :

lemme 3.

Soient . Si et Supp = Supp, alors .

Titanic vite aussi l’acc s au contexte d’extraction pour calculer les fermetures des g n rateurs minimaux fr quents. Ceci est r alis moyennant un m canisme de comptage par inf rence (utilis aussi dans l’algorithme Pascal [Bastide & al., 2000(b)], d di l’extraction des motifs fr quents). Le m canisme employ est fond sur le fait qu’on peut d terminer le support de tout motif fr quent en utilisant la Proposition 2. Titanic cherche alors tendre tout g n rateur minimal fr quent par les items ad quats appartenant sa fermeture.

Les algorithmes d crits dans cette section pr sentent un inconv nient majeur savoir le calcul redondant des fermetures. En effet, un motif ferm fr quent peut admettre plusieurs g n rateurs minimaux et sera donc calcul plusieurs fois, sp cialement dans le cas de contextes denses. Par ailleurs, dans le cas des contextes pars, le calcul des fermetures est g n ralement inutile car les g n rateurs s’av rent aussi ferm s. Il est aussi important de noter que contrairement aux affirmations des auteurs dans [Stumme & al., 2002], Titanic ne construit pas le treillis d’Iceberg. En effet, il ne g n re aucun lien de pr c dence entre motifs ferm s fr quents et se limite simplement leur extraction ainsi que celle des g n rateurs minimaux fr quents, tout comme Close et A-Close. Toutefois, ces algorithmes sont aptes d river les r gles d’association informatives moyennant l’utilisation de la proc dure de g n ration de ces r gles, d crite dans [Pasquier, 2000] et qui prend comme entr e l’ensemble des motifs ferm s fr quents associ s leurs g n rateurs minimaux.

4. DESCRIPTION DE L’ALGORITHME Prince

Dans cette section, nous allons introduire un nouvel algorithme, appel Prince, dont l’objectif principal est de pallier les principales lacunes de ces algorithmes d di s l’extraction des motifs ferm s fr quents, c’est- -dire le co t du calcul des fermetures ainsi que le fait de ne pas construire la relation d’ordre partiel. La principale originalit de Prince r side dans le fait qu’il construit une structure isomorphe au treillis des motifs ferm s. Dans cette structure, le treillis d’Iceberg est construit non plus gr ce aux motifs ferm s fr quents mais moyennant des comparaisons entre g n rateurs minimaux fr quents. Rappelons que le treillis d’Iceberg est une structure qui ordonne partiellement les classes d’ quivalence. Une premi re variante de ce treillis a t d finie dans la sous-section 2.1. (page 2.1.) o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par son motif ferm fr quent, c’est- -dire par le plus grand l ment correspondant. Nous proposons ici une nouvelle variante du treillis d’Iceberg, appel e treillis des g n rateurs minimaux, o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par ses l ments minimaux. Cette variante est d finie comme suit :

définition 5.

Le treillis des g n rateurs minimaux est une variante du treillis d’Iceberg, o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par les g n rateurs minimaux qu’elle contient.

L’algorithme Prince met alors en place un m canisme de gestion des classes d’ quivalence permettant de g n rer la liste int grale des motifs ferm s fr quents sans duplication et sans recours aux tests de couvertures. Il permet aussi de r duire d’une mani re notable le co t du calcul des fermetures, en les d rivant simplement gr ce aux notions de bloqueur minimal et de face [Pfaltz, Taylor, 2002]. De plus et gr ce cette structure partiellement ordonn e, Prince permet d’extraire les bases g n riques de r gles sans avoir l’associer avec un autre algorithme. La construction des liens de pr c dence est optimis e gr ce une gestion efficace des classes d’ quivalence ainsi que la d tection d’information pouvant rendre partielle cette construction.

Prince prend en entr e un contexte d’extraction , le seuil minimum de support minsupp et le seuil minimum de confiance minconf. Il donne en sortie la liste des motifs ferm s fr quents et leurs g n rateurs minimaux respectifs ainsi que les bases g n riques de r gles. Prince op re en trois tapes successives :

-

1.

D termination des g n rateurs minimaux ;

-

2.

Construction du treillis des g n rateurs minimaux ;

-

3.

Extraction des bases g n riques de r gles.

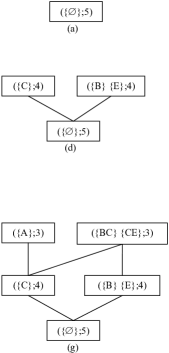

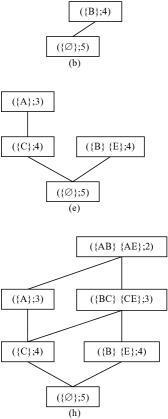

Ces tapes sont d crites dans ce qui suit. Leur d roulement partir de l’exemple de la Figure 1 est d taill dans l’exemple 5, page 5.

4.1. d termination des g n rateurs minimaux

En explorant l’espace de recherche par niveau, l’algorithme Prince d termine lors de sa premi re tape l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents ainsi que la bordure n gative non fr quente .

4.1.1. Strat gies d’ lagage adopt es

4.1.2. Pseudo-code de la premi re tape de l’algorithme Prince

Les notations qui seront utilis es dans l’algorithme Prince sont r sum es dans le Tableau 1. Le pseudo-code relatif cette tape est donn par la proc dure Gen-GMs (cf. Algorithme 1). Cette proc dure prend en entr e un contexte d’extraction et le support minimal minsupp. Elle donne en sortie l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de fa on pouvoir les parcourir par ordre d croissant de leurs supports respectifs lors de la deuxi me tape de l’algorithme Prince. L’ensemble est alors consid r comme tant divis en plusieurs sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est caract ris par la m me valeur du support. Ainsi, chaque fois qu’un g n rateur minimal fr quent est d termin , il est ajout l’ensemble repr sentant son support. La proc dure Gen-GMs garde aussi la trace des g n rateurs minimaux non fr quents, formant la bordure , afin de les utiliser lors de la deuxi me tape.

| : un compteur qui indique l’it ration courante. Durant la it ration, tous les g n rateurs minimaux de taille sont d termin s. : ensemble des motifs r sultats de l’application de Apriori-Gen. : ensemble des candidats g n rateurs minimaux de taille . : ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille . : ensemble des g n rateurs minimaux fr quents tri s par ordre d croissant du support. : bordure n gative non fr quente des g n rateurs minimaux fr quents. |

| – Chaque l ment de , ou de est caract ris par les champs suivants : 1. support-r el : support r el de , initialis 0. 2. sous-ens-directs : liste des sous-ensembles de de taille ( - ), initialis l’ensemble vide. – Chaque l ment de est aussi caract ris par un support estim (le champ support-estim ) et qui sera utilis pour liminer les candidats non g n rateurs minimaux. |

| – Chaque l ment de est aussi caract ris par les champs suivants : 1. succs-imm diats : liste des successeurs imm diats de [], initialis l’ensemble vide. 2. iff : motif ferm fr quent correspondant, initialis l’ensemble vide. |

Dans cette proc dure, l’ensemble des candidats g n rateurs minimaux est initialis par l’ensemble des items du contexte d’extraction (ligne 2). Le support des items est alors calcul via un acc s au contexte d’extraction (ligne 3). Le support de l’ensemble vide est gal au nombre d’objets du contexte d’extraction, c’est- -dire (ligne 4). L’ensemble vide, tant le g n rateur minimal fr quent de taille 0, est ins r dans (ligne 5). Pour tout item , nous distinguons les deux cas suivants (lignes 6-14) :

-

1.

si , alors n’est pas un g n rateur minimal (ligne 8) ;

-

2.

sinon est un g n rateur minimal. Il est ajout si (ligne 12), sinon il est ajout (ligne 14)777 Il est noter que l’item peut ne pas tre ajout car il ne sera plus utilis dans la suite. Son ajout a pour seul int r t que d’avoir une bordure compl te..

Ensuite, le calcul est effectu par niveau. Pour cela, nous utilisons la proc dure Gen-GMs-suivants (lignes 15-16), dont le pseudo-code est donn par l’algorithme 2. La proc dure Gen-GMs-suivants prend en entr e l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille et retourne l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille ( + ).

-

1.

L’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents.

-

2.

L’ensemble d- contenant la bordure n gative non fr quente des g n rateurs minimaux fr quents.

-

3.

La fermeture de l’ensemble vide.

1

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

La premi re tape de l’algorithme Prince prend alors fin lorsque l’ensemble des candidats est vide. Cette tape retourne ainsi l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents tri par ordre d croissant du support, et pour un support donn , par ordre lexicographique (ligne 17), ainsi que la bordure n gative non fr quente et la fermeture de l’ensemble vide. Il est important de noter que la consid ration de la fermeture de l’ensemble vide dans le cas de l’algorithme, que nous proposons, est r alis e afin d’obtenir un treillis complet des motifs ferm s (c’est- -dire incluant aussi la fermeture de l’ensemble vide). Toutefois, les arcs de succession imm diate, auxquelles la proc dure de construction Gen-Ordre d di e sera d crite dans la sous-section suivante, peuvent tre d termin s sans avoir ins rer au pr alable l’ensemble vide dans le treillis.

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

La premi re phase de la proc dure Gen-GMs-suivants consiste d terminer l’ensemble qui est un sur-ensemble de l’ensemble des candidats de taille ( + ) (lignes 2-3). Chaque l ment de l’ensemble est d riv partir de deux g n rateurs minimaux fr quents de taille ayant ( - ) items en commun. Lors de la deuxi me phase et pour chaque l ment de , nous testons s’il v rifie l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux fr quents (lignes 4-14). En m me temps, nous calculons le support estim de et qui est gal au minimum des supports de ses sous-ensembles de taille (ligne 12). Des liens vers ces derniers sont stock s dans le champ sous-ens-directs et qui seront utilis s dans la seconde tape de l’algorithme Prince (ligne 13). Si ne v rifie pas l’id al d’ordre, alors est limin (lignes 9-11), sinon il est ajout (ligne 14). Une fois le test de l’id al d’ordre effectu , nous entamons la troisi me phase (lignes 15-22). Ainsi, un acc s au contexte d’extraction permettra de calculer les supports r els des candidats retenus dans (ligne 16). Une fois cet acc s effectu , le support r el de chaque candidat de , est compar son support estim (lignes 17-22). Si ces derniers sont gaux, alors n’est pas consid r comme un g n rateur minimal. Sinon, est un g n rateur minimal et la comparaison de son support r el avec minsupp permettra de le classer parmi les g n rateurs minimaux fr quents ou parmi ceux non fr quents (lignes 18-21). Apr s l’ex cution de ces trois phases, la proc dure Gen-GMs-suivants retourne l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille (ligne 23).

4.1.3. Structure de donn es utilis e

Du point de vue structure de donn es, nous avons utilis un unique arbre lexicographique [Bodon, Rónyai, 2003 ; Knuth, 1968] pour stocker les g n rateurs minimaux afin d’acc l rer l’extraction des informations qui seront utilis es lors des prochaines tapes. L’ensemble des g n rateurs minimaux tant un id al pour l’ordre d’inclusion, le chemin de la racine un nœud quelconque de l’arbre repr sente un g n rateur minimal. Ceci a pour avantage de r duire la n cessit en espace m moire compar e l’utilisation d’un arbre lexicographique pour chaque ensemble de g n rateurs minimaux de taille donn e, comme c’est le cas pour les algorithmes Close, A-Close et Titanic. Cette structure de donn es a t privil gi e dans plusieurs travaux, tels que [Bastide, 2000 ; Goethals, 2004]. Il est aussi noter qu’afin de rendre efficace le calcul des supports des motifs candidats, le contexte d’extraction a t lui aussi stock dans une structure d di e permettant d’optimiser l’espace m moire n cessaire au stockage des objets du contexte partageant les m mes items.

Dans la suite, nous allons noter par support, au lieu de support-r el, le champ contenant le support r el de chaque g n rateur minimal tant donn que nous n’avons plus distinguer le support r el et le support estim d’un motif.

4.2. construction du treillis des g n rateurs minimaux

L’objectif de cette tape est d’organiser les g n rateurs minimaux fr quents sous forme d’un treillis des g n rateurs minimaux. Pour construire le treillis, l’ensemble tri est alors parcouru en introduisant un par un ses l ments dans le treillis des g n rateurs minimaux partiellement construit. La couverture sup rieure de chaque classe d’ quivalence sera alors d termin e au fur et mesure. Dans la suite de cette sous-section et tant donn que nous allons construire le treillis d’Iceberg en comparant seulement des g n rateurs minimaux fr quents, chaque classe d’ quivalence sera caract ris e par un g n rateur minimal repr sentant. Ce repr sentant remplace donc le motif ferm associ dans la variante classique du treillis d’Iceberg (cf. la sous-section 2.1., page 2.1.).

Dans la suite, nous d notons par la relation d’ quivalence entre g n rateurs minimaux dans le sens que ssi et sont deux g n rateurs minimaux qui appartiennent la m me classe d’ quivalence (ou d’une mani re quivalente, admettent la m me fermeture de Galois). Les g n rateurs et sont dits quivalents.

Soit un g n rateur minimal fr quent . Nous noterons dans la suite le plus petit l ment, au sens de l’ordre lexicographique , de la classe d’ quivalence de . est gal au g n rateur minimal fr quent qui sera retenu comme repr sentant de la classe de par l’algorithme propos dans cette tape d di la construction du treillis des g n rateurs minimaux. À cet gard, dans la suite, par le terme successeur imm diat, nous entendons un g n rateur minimal fr quent repr sentant sauf indication contraire. Le treillis des g n rateurs minimaux est ainsi une relation d’ordre sur l’ensemble est un g n rateur minimal fr quent}.

4.2.1. D termination des liens de pr c dence

D’une mani re g n rale, afin de d terminer les liens de pr c dence entre les classes d’ quivalence de deux motifs et , nous comparons le support de ces motifs avec celui de leur union. À cet effet, la repr sentation concise des motifs fr quents bas e sur les g n rateurs minimaux fr quents et la bordure n gative non fr quente, extraite lors de l’ tape pr c dente, sera utilis e pour d terminer le support de l’union moyennant la Proposition 2 (cf. page 2). Ceci permet de construire le treillis d’Iceberg sans effectuer un acc s suppl mentaire au contexte d’extraction.

La Proposition 3 regroupe les diff rents cas possibles r sultants de la comparaison des supports de et de et pour lesquels les classes d’ quivalence associ es sont dites comparables. Sa preuve utilise le Lemme 3.

proposition 3.

Soient et deux motifs distincts tels que et leurs classes d’ quivalence respectives.

1. ssi .

2. (resp. est un successeur (resp. pr d cesseur) de ] (resp. ssi et .

démonstration 3.

Dans tous les autres cas, et sont dits incomparables. Le lemme suivant pr sente ces cas.

lemme 4.

et sont incomparables ssi et .

démonstration 4.

(CS) si et alors et ne peuvent v rifier aucune des deux clauses pr c dentes (cf. Proposition 3) ; ils sont donc incomparables.

(CN) soient et incomparables. Ils v rifient donc la conjonction (A) ci-dessous des n gations des deux premi res clauses :

(A) ou ou

et

ou (

et

ou (.

En remarquant que si , alors , et en notant et , la formule (A) se re crit :

(B) ou ou

et

ou

et

ou .

On cherche montrer qu’elle implique et . En d veloppant (B), on obtient la disjonction de 12 formules :

-

(1) et et

-

(2) et et

-

(3) et et

-

(4) et et

-

(5) et et

-

(6) et et

-

(7) et et

-

(8) et et

-

(9) et et

-

(10) et et

-

(11) et et

-

(12) et et

Il est simple de montrer que chacune des formules 1 12 implique la formule et .

Étant donn le tri impos dans l’ensemble par rapport au support de ses l ments, la classe d’ quivalence de chaque g n rateur minimal fr quent en cours de traitement ne peut qu’ tre successeur des classes d’ quivalence d j pr sentes dans le treillis partiellement construit (cf. Proposition 3). Les traitements associ s chaque g n rateur minimal fr quent sont d taill s dans la sous-section suivante.

4.2.2. Traitements associ s chaque g n rateur minimal fr quent

Chaque g n rateur minimal fr quent de taille ( ) est ins r dans le treillis des g n rateurs minimaux en le comparant avec les successeurs imm diats de ses sous-ensembles de taille ( - ). Ceci est bas sur la propri t d’isotonie de l’op rateur de fermeture [Ganter, Wille, 1999]. En effet, si est inclus dans tel que = ( - ) alors la fermeture de , est incluse dans la fermeture de , . Ainsi, la classe d’ quivalence [] de est un successeur – pas forc ment imm diat – de la classe d’ quivalence de .

En comparant la liste des successeurs imm diats de , disons , deux cas sont distinguer. Si est vide, alors sera simplement ajout , sinon, sera compar aux l ments appartenant . Dans ce dernier cas, la Proposition 3 est utilis e, en rempla ant par et par les l ments de . Soit un des l ments de . Nous distinguons alors deux cas lors du calcul du support de :

-

1.

Le support de est directement d riv si cet motif fait partie de la repr sentation extraite lors de la premi re tape. Le motif est alors un g n rateur minimal. Dans ce cas, [] et [] sont incomparables tant donn que est n cessairement strictement inf rieur celui de et celui de car sinon il ne serait pas un g n rateur minimal.

-

2.

Dans le cas o ne fait pas partie de la repr sentation, la Proposition 2 (cf. page 2) est appliqu e. La recherche du support s’arr te alors du moment qu’un g n rateur minimal inclus dans et ayant un support strictement inf rieur celui de et celui de est trouv . Dans ce cas, [] et [] sont incomparables. Si un tel g n rateur minimal n’a pas t trouv , nous nous trouvons alors dans un des deux cas explicit s par la Proposition 3 et il suffit alors de comparer les supports de , et pour savoir la relation r elle entre [] et [].

Dans la suite, nous d notons par l’ensemble des sous-ensembles imm diats de , c’est- -dire ceux de taille .

4.2.3. Gestion efficace des classes d’ quivalence

Lors de ces comparaisons et afin d’ viter une des lacunes des algorithmes adoptant la strat gie G n rer-et-tester, savoir le calcul redondant des fermetures, Prince utilise des traitements qui se compl tent. Ces derniers permettent de maintenir la notion de classe d’ quivalence tout au long du traitement. À cet effet, chaque classe d’ quivalence sera caract ris e par un repr sentant, qui est le premier g n rateur minimal fr quent ins r dans le treillis des g n rateurs minimaux. Tout g n rateur minimal fr quent est initialement consid r comme repr sentant de [] et le restera tant qu’il n’est pas compar un g n rateur minimal fr quent pr c demment ajout dans le treillis des g n rateurs minimaux et appartenant [].

Chaque g n rateur minimal , de taille , est compar avec les listes des successeurs , , …, et associ es respectivement ses sous-ensembles imm diats , , …, et . Lors de la comparaison d’un g n rateur minimal fr quent, disons , avec les l ments d’une liste de successeurs imm diats d’un autre g n rateur minimal fr quent, des traitements d di s la gestion efficace des classes d’ quivalence seront r alis s dans le cas o serait compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence, disons . Ils sont d crits comme suit :

-

1.

Toutes les occurrences de seront remplac es par dans les listes des successeurs imm diats o a t ajout .

-

2.

Les comparaisons de avec le reste des l ments de s’arr tent car elles ont t effectu es avec . Ceci permet de n’avoir que des repr sentants dans les listes des successeurs imm diats et n’affecte en rien le r sultat de la deuxi me tape, tant donn que et appartiennent la m me classe d’ quivalence.

-

3.

Soit le sous-ensemble imm diat de ayant permis sa comparaison avec . Le g n rateur doit tre aussi compar aux listes des successeurs du reste de ses sous-ensembles imm diats ( ). Ces comparaisons seront alors effectu es moyennant et non . Le but de poursuivre les comparaisons avec est de ne maintenir dans la liste des successeurs imm diats d’une classe d’ quivalence donn e que les g n rateurs minimaux fr quents repr sentants de leurs classes respectives. Par ailleurs, si a t d j compar la liste des successeurs d’un des sous-ensembles imm diats de , la comparaison de avec cette liste ne sera pas effectu e. Ceci permet d’ viter de comparer un g n rateur minimal une liste des successeurs imm diats plus d’une fois tant donn que les comparaisons qui en d coulent ne vont pas donner lieu de nouveaux arcs de succession imm diate.

Ainsi, pour chaque classe d’ quivalence, seul son repr sentant figure dans les listes des successeurs imm diats. Ceci permet d’optimiser la gestion des classes d’ quivalence en minimisant les comparaisons inutiles entre g n rateurs minimaux fr quents. Par ailleurs, un traitement d di permet de trouver, pour chaque g n rateur minimal fr quent , le repr sentant de sa classe d’ quivalence. Ceci permettra de compl ter la liste des successeurs imm diats de [], gale [], et qui est stock e au niveau du repr sentant . Ceci permet de n’avoir g rer qu’une seule liste de successeurs imm diats pour chaque classe d’ quivalence.

Ainsi, lors des comparaisons d’un g n rateur minimal fr quent avec les listes des successeurs de ses sous-ensembles imm diats, c’est- -dire les l ments de , deux traitements compl mentaires sont r alis s : un premier traitement leur est appliqu tant que n’est pas compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence. Ensuite, un deuxi me traitement leur est appliqu une fois la comparaison effectu e. La d finition suivante pr sente un sous-ensemble des repr sentants des classes d’ quivalence et qui r sulte de la comparaison d’un g n rateur minimal avec la liste des successeurs de .

définition 6.

Soit un g n rateur minimal de support et un sous-ensemble imm diat de (). est l’ensemble des repr sentants des classes tels que :

soit :

(1a) est de support et

(1b) est un successeur de et

(1c) est quivalent c’est- -dire appartiennent la m me classe d’ quivalence et

(1d) ;

soit :

(2a) est de support et

(2b) ou est un successeur de et

(2c) est successeur de et

(2d) pour tout repr sentant de support tel que est successeur de n’est pas successeur de .

Il est important de noter que l’ensemble s’il contient un l ment de support , il n’en contient qu’un savoir le repr sentant de la classe de . Si est le repr sentant de sa classe, alors ne contient aucun l ment de support , d’apr s (1c), puisque il est faux que . Tout l ment de , autre que le repr sentant de la classe de s’il existe dans cet ensemble, correspond un pr d cesseurs imm diat de r sultant de la comparaison de avec la liste des successeurs de (ou inversement, est un successeur imm diat de ). Soit . Il est noter que n’est jamais vide puisque peut tre confondu avec (condition (2b)) et que , sur-ensemble de , est successeur de .

Les deux lemmes suivants montrent la relation entre et les l ments de pour tout .

lemme 5.

(de validit ). Soit . Tous les couples du produit sont des arcs de succession imm diate, autrement dit, pour tout l ment de , est successeur imm diat de .

lemme 6.

(de compl tude). L’ensemble des arcs de succession imm diate qui « aboutissent » sur est gal au produit .

Rappelons maintenant que chaque classe d’ quivalence est repr sent e dans le treillis des g n rateurs minimaux travers son repr sentant. Ce dernier repr sente donc l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de sa classe dans le treillis et seul lui, parmi les g n rateurs de sa classe, figure dans les listes de succession imm diate. À cet gard, afin que la construction du treillis soit valide, deux conditions doivent tre v rifi es. La premi re consiste dans le fait que chaque classe d’ quivalence doit tre connect e sa couverture inf rieure une fois ses g n rateurs minimaux associ s trait s. La deuxi me condition impose que tous les g n rateurs minimaux fr quents appartenant la m me classe d’ quivalence doivent y tre inclus une fois leur traitement effectu . Le lemme suivant traite de la premi re condition et celui qui le suit de la seconde.

Ainsi, le Lemme 7 montre que tout lien de pr c dence entre deux classes d’ quivalence tel que l’une est successeur imm diat de l’autre sera construit une fois les g n rateurs minimaux associ s introduits dans le treillis des g n rateurs minimaux.

lemme 7.

Soient et les repr sentants de leur classe d’ quivalence. Si est successeur imm diat de , alors il existe un g n rateur minimal , et dans tels que ou est un successeur de .

démonstration 5.

Soit avec . L’item existe n cessairement car sinon serait inclus dans la fermeture de ce qui est en contradiction avec le fait que est un des g n rateurs minimaux d’une classe d’ quivalence successeur imm diat celle de .

Étant donn que est un successeur imm diat de . Il en d coule que .

Soit un g n rateur minimal inclus dans et ayant la m me fermeture que . contient forc ment l’item car sinon ce serait en contradiction avec le fait que soit un g n rateur minimal d’un ferm strictement inclus dans .

Soit le sous-ensemble imm diat de gal (). est un g n rateur minimal puisque l’est aussi. Par ailleurs, .

Deux cas sont alors distinguer :

– si , alors est gal un des sous-ensembles imm diats de , savoir . Il est ainsi vident que .

– si , alors est un des successeurs de . Par cons quent, est aussi un successeur de puisque .

Par cons quent, le lien de pr c dence entre la classe d’ quivalence de et celle de (elle-m me gale la classe d’ quivalence de puisque est construit, en comparant aux successeurs de son sous-ensemble imm diat .

Le lemme suivant prouve que si un g n rateur minimal fr quent n’est pas le repr sentant de sa classe d’ quivalence c’est- -dire , ou d’une mani re quivalente , alors sera compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence lors de ses comparaisons avec les successeurs de ses sous-ensembles imm diats. Il est noter que si est l’unique g n rateur minimal de sa classe d’ quivalence ou est son repr sentant, le probl me ne se pose pas car il sera le premier g n rateur minimal de la classe tre trait . Ce lemme permet de montrer donc qu’une fois l’ensemble des g n rateurs minimaux de m me support ins r s dans le treillis, chaque classe d’ quivalence associ e contient tous ses g n rateurs minimaux.

lemme 8.

Si est un g n rateur minimal fr quent tel que , alors il existe un g n rateur minimal quivalent ( ) et pour lequel il existe tel que :

-

—

( est un successeur de )

et -

—

( est un successeur de ) si d signe le plus petit des l ments de au sens de l’ordre .

démonstration 6.

La condition du lemme impose la classe de d’avoir au moins deux l ments. Soit un g n rateur minimal fr quent dont la classe d’ quivalence au moins deux l ments. Elle ne peut donc pas tre la classe singleton contenant le seul g n rateur minimal fr quent vide. On pose le repr sentant de . On a . Puisque et sont minimaux et diff rents, on a : (1) et . Soient et les mots associ s et selon l’ordre 888 Si est un ensemble fini muni d’un ordre total , le mot associ tout sous-ensemble de est l’unique bijection de l’intervalle dans qui respecte l’ordre . Les mots associ s permettent d’ordonner lexicographiquement les parties de ., et . D’apr s la propri t (1) ci-dessus, il existe un unique indice , tel que et pour tout . On pose . On a , sinon on aurait . On consid re le plus petit l ment de au sens de l’ordre . Il est obtenu en enlevant son plus grand l ment au sens de l’ordre . On a donc . L’ensemble , qui peut tre vide, est un g n rateur minimal fr quent puisqu’il est inclus dans le g n rateur minimal fr quent et son support est strictement sup rieur .

On a (propri t des chemins ind pendants)

( et sont quivalents)

(idempotence de .

Puisque . L’ensemble est quivalent mais n’est pas un g n rateur minimal fr quent puisqu’il contient le g n rateur minimal fr quent . Il existe donc un sous-ensemble de tel que l’ensemble (qui est contenu dans ) est un g n rateur minimal fr quent de support , donc quivalent . Il est noter que l’ensemble est vide lorsque est de support . Soit 0, le mot associ au g n rateur minimal fr quent . Par construction, on a, pour tout et . Il en r sulte que . L’ensemble est un l ment de . est donc un g n rateur minimal fr quent de support . Il contient le g n rateur minimal fr quent , donc est un successeur de . Par ailleurs, le g n rateur minimal fr quent contenant le g n rateur minimal fr quent est un successeur de .

4.2.4. Pseudo-code de la deuxi me tape de l’algorithme Prince

Le pseudo-code de la deuxi me tape de l’algorithme Prince est donn par la proc dure Gen-Ordre (cf. Algorithme 3, page 3). Dans ce pseudo-code, gmf est l’abr viation de g n rateur minimal fr quent. À la fin de l’ex cution de la proc dure Gen-Ordre, le treillis des g n rateurs minimaux est construit et est gal la relation d’ordre sur l’ensemble des repr sentants des classes d’ quivalence, c’est- -dire . Le champ succs-imm diats associ un g n rateur minimal fr quent sera alors vide si ce dernier n’est pas le repr sentant de sa classe d’ quivalence ou si appartient une classe d’ quivalence n’ayant pas de successeurs. Sinon, cette liste ne contiendra que des repr sentants. La proc dure Gen-Ordre ins re un g n rateur minimal fr quent dans le treillis des g n rateurs minimaux en le comparant aux listes des successeurs imm diats de ses sous-ensembles de taille ( - ). Cette proc dure implante alors la coupure en deux parties compl mentaires du traitement de l’ num ration de , c’est- -dire avant que ne soit compar au repr sentant de sa classe et apr s.

Les notations utilis es dans le pseudo-code de cette proc dure sont comme suit sachant que le symbole permet de distinguer les objets de programmation des objets math matiques auxquels ils sont li s.

![[Uncaptioned image]](/html/1312.1558/assets/x3.png)

– La primitive parcours permet de parcourir tout ou une partie des l ments d’un ensemble.

– : est l’ensemble des repr sentants des classes.

– : est une application permettant d’associer chaque g n rateur minimal son repr sentant, c’est- -dire l’ l ment de qui lui est quivalent par .

– : est gal la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents par la relation d’ quivalence .

– , : est gal la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents de support n par .

– , : stocke la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents de support par .

– : est gal au treillis des g n rateurs minimaux fr quents, c’est- -dire, le treillis sur l’ensemble des repr sentants.

– _ : permet de stocker les pr d cesseurs imm diats de .

– : permet de stocker l’ l ment courant de .

– : permet de stocker le repr sentant de la classe de .

– : permet de stocker l’ l ment courant de , puis de .

Dans ce qui suit, nous d crivons en d tail le d roulement de Gen-Ordre :

-

1.

Dans la colonne de gauche, A.d signifie d but du bloc A et A.f signifie fin du bloc A. Il en est de m me pour les autres lettres.

-

2.

La proc dure Gen-Ordre traite l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents par support d croissant (cf. bloc A) et pour un ensemble de g n rateurs minimaux de m me support, elle les traite par ordre lexicographique (cf. bloc B). Pour chaque g n rateur minimal , les traitements qui lui sont associ s sont divis s en deux parties compl mentaires. La premi re s’int resse aux liens de succession imm diate obtenus avant la comparaison de avec le repr sentant de sa classe (cf. bloc C). La seconde parcours le reste des l ments de en utilisant pour faire les comparaisons avec les listes de successeurs.

-

3.

La proc dure Gen-Ordre a pour effet de calculer les variables $, $ et $treillis. Elles sont initialis es vide (ligne 1). Chaque it ration de la boucle A aura pour effet de prendre en compte les g n rateurs minimaux fr quent de support gal et de calculer les nouvelles valeurs des variables $, $ et $treillis. Les supports sont num r s dans l’ordre d croissant.

-

4.

L’int rieur de l’ num ration B, est en trois parties :

-

—

ligne 2 + bloc C : d but du parcours des l ments de et actions associ es. Le parcours s’arr te soit parce qu’il est arriv son terme, soit parce qu’il a rencontr le repr sentant de la classe de (ligne 6) ;

-

—

bloc E + ligne 10 : actions conclusives de la partie pr c dente ;

-

—

bloc F : suite et fin du parcours des l ments de et actions associ es.

-

—

-

5.

L’ num ration des l ments de est en deux parties distingu es : bloc C et bloc F. Dans le bloc C, l’algorithme ne conna t pas le repr sentant de et travaille avec l’ensemble tandis que, dans le bloc F, il conna t le repr sentant de et travaille avec l’ensemble .

-

6.

À l’int rieur du bloc C, le bloc D parcourt les l ments de ) (bloc D). Si est de support , il s’agit d’un pr d cesseur imm diat de . Il est provisoirement stock comme tel dans la variable $pred_g (ligne 5). Si est de support = , il s’agit du repr sentant de . D s lors le parcours D s’arr te avant son terme (ligne 6) et le parcours C sera alors suspendu (ligne 7) et reprendra plus tard (bloc F).

-

7.

bloc conclusif : le parcours C s’arr te avant son terme lorsque l’ensemble contient le repr sentant de . La variable est alors gale ce repr sentant. L’ensemble $ des l ments quivalents est donc augment de (ligne 8). Dans le cas o le parcours C s’arr te son terme, n’a pas de repr sentant : il devient le repr sentant de sa classe et est donc ajout comme tel l’ensemble $ des repr sentants (ligne 9). Enfin, les affectations la fin de la ligne 8 et la fin de la ligne 9, font qu’en sortie du bloc E, avant la ligne 10, la variable est gale au repr sentant de . La ligne 10 met alors jour la variable $treillis.

-

8.

le bloc F (partie 3) r alise ce qui reste r aliser du parcours des l ments de . À l’int rieur du bloc F, le bloc parcourt les l ments de . Si le support de l’ l ment courant est , il s’agit d’un pr d cesseur imm diat de . La variable $treillis est alors mise jour (ligne 13). Si son support est gal , alors . La ligne 14 arr te le parcours G puisque la comparaison de avec la liste des successeurs a t d j effectu e et ne va donc pas donner lieu de nouveaux liens de succession imm diate.

Il est important de noter le lien entre les objets math matiques et et les objets de programmation $ et $, qui leurs sont respectivement associ s. En effet, les ensembles et d pendent du treillis tout entier. Or, de ce treillis, la proc dure Gen-Ordre n’a que la partie stock e par la variable $treillis. L’id e qui sous-tend cette proc dure est que la partie du treillis stock e par la variable $treillis suffit au calcul des ensembles . À cet gard, nous introduisons les ensembles $). Leur d finition est calqu e sur celle des ensembles . La diff rence est qu’elle utilise l’ordre stock dans $treillis. Dans la d finition ci-dessous, « successeur » signifie « successeur au sens de la Proposition 3 », tandis que « $successeur » signifie « successeur selon l’ordre stock dans la variable $treillis ». La d finition de $ est ainsi comme suit :

définition 7.

Soient un g n rateur minimal de support et un sous-ensemble de de cardinal . Soit $ l’ensemble des de $ tels que :

soit :

(1a) est de support et

(1b) est un $successeur de et

(1c) est quivalent (selon la Proposition 3) et

(1d) ;

soit :

Il en r sulte qu’ la ligne D.d de la proc dure Gen-Ordre, . Par ailleurs, la ligne G.d de la proc dure Gen-Ordre, . On peut donc remplacer dans le pseudo-code, l’occurrence de par $ et celle par $.

remarque 2.

– Si nous avions opt pour n’importe quel autre ordre dans le tri de (par exemple, tri par ordre croissant par rapport aux supports) et si la classe d’ quivalence de est incomparable avec celles des l ments de , les comparaisons de avec les listes des successeurs imm diats des l ments de seraient dans ce cas obligatoires. En effet, deux classes d’ quivalence incomparables (celle de et celle d’un repr sentant appartenant ) peuvent avoir des successeurs en commun, existants d j dans le treillis des g n rateurs minimaux. Ainsi, tout autre choix de tri augmenterait consid rablement le nombre, et par cons quent le co t, des comparaisons pour construire le treillis des g n rateurs minimaux.

– Lors de la premi re tape, Prince adopte l’optimisation introduite par A-Close pour d tecter le niveau partir duquel les g n rateurs minimaux fr quents ne sont plus forc ment des ferm s. Ceci permettra, lors de la seconde tape, d’optimiser encore plus la construction de la relation d’ordre : une partie (ou quasiment la totalit ) du treillis pouvant tre d j construite d s la premi re tape. En effet, lorsque le motif ferm fr quent se confond avec son g n rateur c’est- -dire la classe d’ quivalence associ e ne contient qu’un seul motif), ses pr d cesseurs imm diats seront ses sous-ensembles imm diats. Les liens vers ces derniers tant stock s dans le champ sous-ens-directs, nous avons ainsi les pr misses n cessaires pour extraire les r gles approximatives valides. Par ailleurs, aucune r gle exacte ne peut tre extraite dans ce cas.

Nous allons maintenant d crire les invariants de la proc dure Gen-Ordre. Rappelons qu’un invariant d’un algorithme est un couple () compos d’une propri t liant certaines variables de l’algorithme et d’un endroit, un lieu, dans ledit algorithme tel que la propri t est vraie chaque fois que l’algorithme passe l’endroit . Dans ce sens, l’invariant au d but de la boucle B.d est donn par le lemme suivant.

lemme 9.

Soit ) l’ensemble des pr d cesseurs imm diats de qui sont soit des successeurs de , soit gaux , avec et deux repr sentants de leur classe d’ quivalence ). Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux de support = et treillis la restriction du treillis treillis l’ensemble des repr sentants de support .

L’ galit suivante : max( avec = () est un invariant au d but de la boucle B de la proc dure Gen-Ordre.

Les invariants qui r gissent la relation d’ quivalence entre g n rateurs minimaux fr quents, savoir l’ volution des variables $ et $ sont indiqu s dans le pseudo-code sous forme de couples (, ), dans lesquels identifie un lieu dans l’algorithme et une propri t . Dans ce cadre, les invariants (, ) et (, ) signifient que tous les g n rateurs minimaux trait s avant le g n rateur minimal courant ont t correctement plac s dans leur classe. Le lemme suivant prouve la validit de ces invariants.

lemme 10.

Tous les couples (, ), = , , , sont des invariants de la proc dure Gen-Ordre.

démonstration 7.

(partielle) La preuve du lemme se construit partir de deux r currences imbriqu es l’image de l’imbrication des boucles A et B. La r currence ext rieure tablit que les couples (, ), = , sont des invariants ; la r currence int rieure tablit que, pour une valeur donn e du support , les couples (, ), = , sont des invariants. La seule difficult de la d monstration consiste montrer que si les propri t s sont vraies en , = , , alors les propri t s sont vraies en . Notons aussi que la diff rence entre et est la substitution du signe au signe . Nous d veloppons ici uniquement cette preuve. Elle utilise le Lemme 8. Soit le g n rateur minimal fr quent courant de la boucle B. On suppose que les propri t s sont vraies en , = , . Deux cas se pr sentent selon que est ou n’est pas le repr sentant de sa classe.

cas 1 : est le repr sentant de sa classe, . Dans ce cas, quel que soit dans , l’ensemble ne contient pas . L’instruction 6 n’est donc jamais ex cut e et le parcours D (variable se termine son terme. Il en r sulte que l’instruction 7 n’est jamais ex cut e et que le parcours C (variable se termine lui aussi son terme. Dans le bloc conclusif E, l’instruction 9 est alors ex cut e. Elle augmente la variable $ du g n rateur minimal fr quent et initialise la variable $ avec le singleton . Ces modifications conduisent, partir de (, ), = , (, ), = , .

cas 2 : n’est pas le repr sentant de sa classe. On a , donc est stock dans la variable $, d’apr s l’hypoth se . Il r sulte du Lemme 8 que sera compar . Le parcours D sera donc arr t avant son terme par l’instruction 6 et le parcours C sera suspendu par l’instruction 7. D s lors, l’instruction 8 du bloc conclusif E sera ex cut e. Elle int gre dans sa classe. Il en r sulte que la propri t est v rifi e en . Par ailleurs, la propri t est (trivialement) v rifi e en . En effet, la variable $ n’ tant pas modifi e, la propri t est v rifi e, apr s le bloc conclusif E, en . Or, ( et (() )) .

4.3. extraction des bases g n riques de r gles

Dans cette derni re tape, Prince extrait les r gles g n riques informatives valides form es par l’union de la base g n rique de r gles exactes et de la r duction transitive de la base informative de r gles approximatives.

4.3.1. D rivation des motifs ferm s fr quents et des r gles informatives

Pour chaque classe d’ quivalence du treillis d’Iceberg, Prince d rive simplement le motif ferm fr quent correspondant via l’application de la proposition donn e ci-dessous, dont la preuve utilise le th or me suivant :

théorème 1.

Soient et l’ensemble de ses g n rateurs minimaux. Si tel que couvre dans le treillis d’Iceberg ) alors est un bloqueur minimal de [Pfaltz, Taylor, 2002].

proposition 4.

Soient et tels que couvre dans le treillis d’Iceberg ). Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux de . Alors, le motif ferm fr quent est gal :

démonstration 8.

Étant donn que l’union des l ments de est un bloqueur de , la face , qui est un bloqueur minimal pour d’apr s Th or me 1, est incluse dans l’union des l ments de . Ainsi, il suffit de calculer l’union de avec les l ments de pour d river .

Il est noter que la Proposition 4 a pour avantage d’assurer l’extraction sans redondance de l’ensemble des motifs ferm s fr quents. En effet, chaque motif ferm n’est d termin qu’une seule fois.

4.3.2. Pseudo-code de la troisi me tape de l’algorithme Prince

Le pseudo-code de cette tape est donn par la proc dure Gen-BGRs (cf. Algorithme 4)999 BGR est l’acronyme de Base G n rique de R gles.. Dans la proc dure Gen-BGRs, d signe la liste des classes d’ quivalence partir desquelles sont extraites les r gles d’association informatives. Par , nous d signons la liste des classes d’ quivalence qui couvrent celles formant .

-

1.

Le motif ferm fr quent de chaque classe d’ quivalence.

-

2.

La base g n rique de r gles exactes .

-

3.

La r duction transitive des r gles approximatives .

1

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

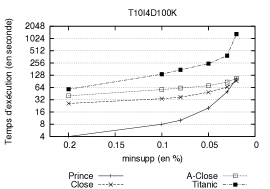

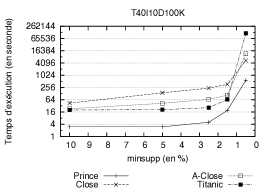

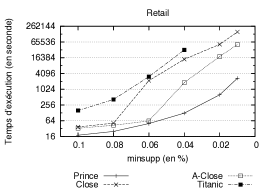

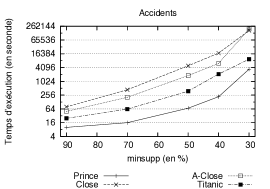

16