Mécanique Quantique

Ce texte est dans le même esprit que celui que j’avais écrit sur la relativité générale

[Hum10].

Il a pour but de présenter la mécanique en utilisant

un langage de mathématicien tout en ne perdant pas de vue l’aspect physique du problème.

La mécanique quantique étant par

essence une théorie mathématique, on peut à juste titre se dire que

cette démarche n’est pas originale.

L’originalité réside plutôt dans le point de vue que je choisis d’adopter:

j’essaye de présenter les intuitions qui ont conduit au formalisme de la théorie

en allant le plus rapidement possible au but. On ne trouvera donc ici ni exemples,

ni exercices et seulement très peu d’applications, bien que la plupart du texte ne dépasse pas le niveau de licence.

Je me base principalement sur l’excellent livre de Jean-Louis Basdevant et Jean

Dalibard [BD86]. J’utilise également l’incontournable [Me95].

Mon travail a surtout consisté à en extraire les points qui me semblaient les plus importants pour comprendre

la construction de la mécanique quantique et en répondant à certaines questions que,

de par ma formation purement mathématique, je me suis posées. Il va sans dire que les choix que j’ai

faits sont discutables et certains les trouveront sans doute inadaptés à leur manière de penser. Je donne aussi

très peu de références.

Pour finir, je conseille à tout lecteur qui voudrait aborder la mécanique quantique par un ouvrage de vulgarisation,

de lire le livre d’A. Mouchet [Mo95], qui, sans rentrer dans les détails techniques, présente de manière passionnante

les bases de la théorie.

Chapitre I La naissance de la mécanique quantique

La mécanique quantique est née un peu de la même manière que la

relativité générale: des observations expérimentales nous ont obligés à revoir

complètement notre manière de penser. Alors que

la relativité générale a bouleversé la vision que nous avions de l’univers à grande échelle,

la mécanique quantique remet en cause toute notre intuition concernant la physique des particules.

En particulier, jusqu’en 1900, matière et ondes

étaient complètement dissociées. La matière était composée de

particules, c’est-à-dire de briques élémentaires, vues alors comme de

petites “billes”. Les ondes étaient déjà plus difficiles à concevoir,

plus abstraites

car justement immatérielles, bien qu’étant omniprésentes au quotidien:

lumière, son, vagues à la surface de la mer,… On pourrait les définir comme des propagations

de perturbations du milieu ambiant.

La barrière entre ces deux notions va tomber avec la mécanique

quantique mais il faudra du temps pour accepter de tels changements de

conception du monde qui nous entoure. C’est en 1900 que tout a commencé

lorsque Planck montre que des oscillateurs mécaniques

chargés ne peuvent émettre ou absorber que des quantités discrètes

d’énergie lumineuse. Le travail de Planck n’est en fait qu’empirique:

pour être précis, il montre qu’en faisant cette hypothèse

étonnante, on peut écrire une formule simple qui modélise

parfaitement le spectre des corps noirs. Les physiciens de l’époque ne

voyaient là qu’une astuce mathématique permettant de trouver des

résultats correspondant à l’observation. En 1905, Einstein fut le

premier à interpréter physiquement ces idées: la lumière était

elle-même composée de particules, ou tout au moins de ce qu’il appelait

quanta d’action et qui furent rebaptisés photons en 1926 par

Lewis, ce qui était en complète contradiction avec le caractère

ondulatoire de la lumière. Cette interprétation physique des

résultats de Planck fut l’objet de nombreuses

contreverses pendant plusieurs années: qu’une onde comme la lumière

puisse avoir un comportement corpusculaire était à l’époque

inacceptable. En 1912, Bohr propose un modèle de l’atome d’hydrogène

convaincant en postulant là-aussi que l’absorption et l’émission de lumière par

la matière se faisait par quantités discrètes.

Ce n’est en fait qu’à partir de 1914 que ces idées théoriques vont

trouver leur confirmation expérimentale avec les expériences de Franck

et Hertz qui corroborent parfaitement les prédictions de Bohr sur la

quantification de l’absorption et émission d’énergie lumineuse par les

systèmes atomiques ou moléculaires. Plusieurs expériences viennent

confirmer cette théorie naissante (la mécanique quantique) mais nous

allons nous borner à étudier celle des deux fentes de Young (qui est en

fait réalisée par F. Shimizu, K. Shimizu et

H. Takuma telle que décrite ci-dessous) qui prouve de manière

éclatante la dualité onde/matière.

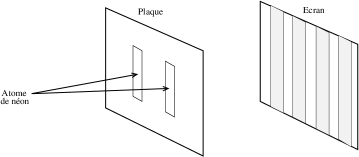

L’expérience est la suivante: on lance des atomes de néon (l’expérience peut aussi être faite avec des électrons, neutrons, molécules) perpendiculairement à une plaque opaque percée de deux fentes. Un peu plus loin, on place un écran parallèle à la plaque et on observe l’endroit où les atomes de néons vont frapper l’écran après être passés dans l’une des deux fentes.

Voici alors ce qu’on observe:

-

—

Chaque atome laisse une marque sur l’écran en un point précis. Cela confirme ce que l’on savait déjà à savoir l’aspect corpusculaire de la matière.

-

—

Beaucoup plus étonnant: quand on envoie une succession d’atomes du même endroit, avec la même vitesse et dans la même direction, ils ne frappent pas tous l’écran au même point. Quand on le fait un grand nombre de fois, on s’aperçoit qu’ils frappent l’écran à peu près partout mais beaucoup plus souvent sur des franges (coloriées sur le dessin ci-dessus). Plus précisément, on peut vérifier que les atomes viennent frapper l’écran de manière aléatoire avec une probabilité dont la densité est parfaitement définie et sinusoïdale. Les franges correspondent aux ”pics” de cette densité.

-

—

Plus étonnant encore, si l’on bouche l’une des fentes, d’autres franges apparaissent. Ce qui est frappant, c’est qu’il y a des régions de l’écran qui sont atteintes régulièrement lorsque une seule des deux fentes est ouverte et qui ne le sont pas si on ouvre la deuxième fente. Ce type de comportement est caractéristique de ce qu’on observe pour des ondes: sans rentrer dans les détails, la somme de deux ondes est encore une onde mais les “pics” d’oscillations ne sont plus les mêmes. Cette expérience met en évidence le comportement ondulatoire de la matière.

-

—

Le point précédent suggère alors une autre expérience: on ouvre les deux fentes et on observe les atomes qui passent par la fente 1 et on note leur point d’impact. Tout se passe alors comme si la fente 2 était bouchée. Cela semble contredire l’expérience précédente. En fait, pour faire cette deuxième expérience, on doit s’y prendre différemment et cela modifie le résultat. Plus précisément, faire une mesure influe sur le résultat des expériences.

Nous avons décrit ci-dessus de manière très imprécise à la fois le déroulement de l’expérience et son résultat. L’idée était seulement de montrer que, comme en relativité générale, il faut remettre sérieusement en question sa manière de voir les choses pour bâtir une théorie cohérente.

Chapitre II Mécanique ondulatoire

Plusieurs tentatives ont été nécessaires avant d’aboutir à la formulation actuelle de la mécanique quantique. Plus précisément, au milieu des années 1920, il y avait deux approches concurrentes pour modéliser les phénomènes quantiques: celle de Heisenberg, Born, Jordan et Dirac, appelée mécanique des matrices, et celle de Schrödinger, appelée mécanique ondulatoire mise au point dans une série de huit articles datant de 1926 et dont nous présentons la démarche dans ce chapitre. Cela permettra de comprendre de manière relativement intuitive comment ces deux théories seront unifiées pour donner la mécanique quantique telle que formalisée actuellement et dont les principes seront présentés à partir du Chapitre III.

II.1. Modélisation d’une onde

En raison de la nature ondulatoire de la matière décrite plus haut, nous avons besoin de nous intéresser de plus près à ce qu’est une onde et à la manière dont on peut la modéliser mathématiquement. Nous avons expliqué qu’une onde se définissait comme la propagation d’une certaine pertubation ”ondulatoire” à travers un milieu. Nous avons également vu que ces ondes pouvaient être de nature bien différentes selon qu’il s’agisse d’un son, d’une vague ou encore d’une onde gravitationnelle comme rencontrée en relativité générale. D’un point de vue mathématique, ces phénomènes ont tous en commun de faire intervenir les solutions de l’équation des ondes

| (II.1) |

(où est l’opérateur D’Alembertien)

ou tout au moins des solutions d’équations dont la forme est très proches et qui peuvent avoir des termes supplémentaires en fonction du milieu observé. C’est de cette constatation que nous allons partir: une onde sera modélisée

par une fonction , solution d’une certaine équation et où est l’espace-temps que l’on considère. Le plus souvent on travaille avec celui de la mécanique classique puisque de nombreux points de la

physique quantique s’accordent mal avec les théories relativistes.

La fonction doit contenir toute l’information nécessaire à la description de l’onde.

Une solution évidente de l’équation (II.1) est la fonction

| (II.2) |

où représente le vecteur position, le temps, le vecteur d’onde (c’est-à-dire le vecteur de propagation d’onde), est la fréquence de l’onde et est le produit scalaire. On suppose ici que l’on travaille sur avec le produit scalaire canonique sur , espace des vecteurs positions. est une constante que nous laissons de côté pour l’instant. La raison pour laquelle le vecteur est appelé vecteur d’onde est la suivante: on a

ce qui signifie que le phénomène observé, quel qu’il soit, a les mêmes propriétés en et en et a donc un vecteur de propagation égal à . Par ailleurs, on observe que, pour que soit solution de (II.1), il faut et il suffit que . Autrement dit, le vecteur de propagation est bien le vecteur .

DÉFINITION II.3.

Une onde de la forme (II.2) est appelée onde monochromatique.

On remarquera que cette définition est purement mathématique et n’est pour l’instant reliée à aucun phénomène physique.

II.2. Modélisation d’une particule en mécanique ondulatoire et équation de Schrödinger

Compte-tenu de l’expérience des fentes de Young décrite plus haut, l’idée (audacieuse) va être de modéliser les particules de la même manière que des ondes, à savoir par une fonction contenant toute l’information sur la particule. Ici, est l’espace-temps de la mécanique classique et s’écrit où , est le ”domaine d’existence” de la particule. Dans ce qui suit, on prendra . Pour tenir compte de l’aspect ”matériel” de la particule, on va imposer:

Principe 1: la probabilité de trouver la particule à l’instant dans une portion est égale à

| (II.4) |

Toute fonction suffisament dérivable n’est pas nécessairement admissible. Par exemple, le principe 1 impose que l’on ait

| (II.5) |

L’expérience des fentes de Young suggère également que les ondes puissent se superposer ce que conduit à supposer

Principe de superposition: Toute combinaison linéaire de fonctions d’onde est également une fonction d’onde admissible

Avant même de l’expliquer, énonçons le principe fondamental de la mécanique ondulatoire:

Principe 2a: La fonction d’onde d’une particule de masse évoluant dans le vide et soumise à aucune interaction est solution de l’équation de Schrödinger

| (II.6) |

où est une constante universelle appelée constante de Planck et où le laplacien est un laplacien spatial, avec la convention de signe suivante:

On prendra garde au fait que le laplacien ici est celui habituellement utilisé en mécanique quantique. Il est égal l’opposé de

celui utilisé en géométrie différentiel (et en particulier dans [Hum10]).

La constante de Planck possède les dimensions d’une énergie multipliée par le temps, ou de manière équivalente d’une quantité de mouvement par une longueur. Voici sa valeur exprimée en Joule.Secondes:

avec une incertitude standard de J.s.

Dans le cas d’une particule placée dans un potentiel, on a

Principe 2b: La fonction d’onde d’une particule placée dans un potentiel est solution de:

| (II.7) |

II.3. D’où vient l’équation de Schrödinger ?

Dans [Hum10], nous avons expliqué comment des considérations physiques habiles permettaient d’arriver à l’équation d’Einstein. Les justifications pour postuler les principes 2a et 2b ci-dessus sont beaucoup plus audacieuses. D’ailleurs, Schrödinger lui-même n’était pas satisfait de son équation. La raison principale de l’ériger en tant que principe est qu’elle donne des résultats remarquablement conformes par rapport aux mesures expérimentales. Par contre, les arguments théoriques qui aboutissent à l’équation ont été mis au point après coup et sont relativement flous. Nous n’allons pas les répéter en détail ici. L’une des idées est de minimiser une fonctionnelle d’énergie concernant la fonction d’onde et d’enlever les termes non-linéaires de l’équation qui en découle. Cette idée mime le cas classique qui consiste pour décrire le mouvement des particules à minimiser une fonctionnelle d’énergie sur les trajectoires possibles. Les raisons pour lesquelles on ignore purement et simplement les termes non-linéaires sont plus qu’approximatives.

Une deuxième raison est la suivante: commençons par imaginer ce que pourrait être une particule qui se déplace à vitesse constante dans une direction donnée . L’idée naturelle serait de prendre pour de telles particules la fonction d’onde monochromatique donnée par (II.2):

Il faut d’abord remarquer que cette fonction particulière n’est pas admissible puisqu’elle ne vérifie pas (II.5). Rappelons que la quantité de mouvement et l’énergie totales d’un système jouent un rôle particulier en physique du fait qu’elles sont conservées avec le temps, du moins dans le cas de systèmes isolés sans potentiel. Beaucoup de théories physiques sont construites en s’appuyant sur ces grandeurs, en particulier en relativité générale (voir [Hum10]). C’est pourquoi la fonction d’onde ci-dessus sera plutôt écrite en termes de quantité de mouvement et d’énergie avec

| (II.8) |

Dans le paragraphe II.6, nous expliquerons pourquoi le que nous avons ainsi défini s’interprète bien comme une quantité de mouvement. Ces conditions sont données pour que les ondes définies ci-dessous par (II.9) et qui sont celles que nous considèrerons désormais soient solutions de l’équation (II.6):

| (II.9) |

Bien que ne satisfaisant pas (II.5), ces fonctions d’onde seront considérées comme ”de base” pour modéliser au moins localement des particules libres de quantité de mouvement et d’énergie et sont appelées ondes de de Broglie. Avec cette vision, nous pouvons revoir l’expérience des fentes de Young. On résout l’équation (II.6) avec les conditions aux limites suivantes:

-

—

en tout point de la plaque opaque, hormis sur les deux trous.

-

—

Notons la coordonnée de l’axe perpendiculaire à l’écran et à la plaque opaque. On veut que si et , l’onde tende vers une onde de de Broglie dans la direction de (on néglige l’onde réfléchie sur la plaque opaque).

-

—

Pour , .

On peut alors montrer que le problème admet bien une et une seule solution qui conduit à des résultats conformes à l’expérience.

II.4. Compatibilité de l’équation de Schrödinger avec la définition de la fonction d’onde.

Une première remarque est la suivante: on peut se demander si la normalisation (II.5), qui doit être vérifiée pour tout , est compatible avec l’équation (II.6). En fait, non seulement on a compatibilité entre ces relations mais on a même plus: l’équation (II.6) implique que si la relation (II.5) est vraie pour un , alors elle l’est pour tout . En effet, avec (II.6) et en utilisant le fait que satisfait:

on voit que

Ici, on a supposé tout de même qu’une fonction admissible permettait de faire l’intégration par partie de la dernière ligne, c’est-à-dire par exemple que , désignant l’espace de Sobolev des fonctions dont toutes les dérivées d’ordre inférieur ou égal à 2 sont aussi dans . Nous ne nous arrêterons pas sur ces considérations. Remarquons seulement que de telles hypothèses sont physiquement plausibles: l’action d’une particule à l’infini est très faible, voir inexistante. On peut donc supposer que sa fonction d’onde ainsi que ses dérivées décroissent suffisamment pour permettre ce genre de calcul.

II.5. Paquet d’ondes

Malgré ce qui a été dit dans le paragraphe II.3, on a envie de penser que les ondes de de Broglie, même si elles ne peuvent modéliser de manière globale une particule, doivent pouvoir le faire de manière locale au moins. Puisque par ailleurs, une combinaison linéaire de fonctions d’onde admissibles est aussi une fonction d’onde admissible, on a envie de considérer une combinaison linaire de fonctions d’ondes de de Broglie. Malheureusement, cela ne suffit pas pour que la relation (II.5) soit satisfaite. Pour cela, il faut considérer une ”somme infinie non dénombrable d’ondes de de Broglie”, autrement dit ”l’intégrale d’une famille d’ondes de de Broglie” que nous pouvons indexer par le vecteur de propagation de chacune de ces ondes de de Broglie. Plus précisément, on dira que

DÉFINITION II.10.

En fait, ces considérations sont loin d’être gratuites: le résultat ci-dessous montre que toute fonction d’onde admissible est un paquet d’ondes. Plus précisément, nous montrons le résultat suivant:

THÉORÈME II.11.

Soit une fonction d’onde admissible solution de l’équation de Schrödinger (II.6). Alors, il existe une fonction (en particulier, qui ne dépend pas de ) telle que

où l’on rappelle que . De plus, on a la normalisation

II.6. Vitesse d’une particule dans le vide

II.6.1. Définition

Revenons maintenant à la modélisation d’une particule. Les définitions données plus haut doivent permettre de caractériser complètement une particule, en particulier de retrouver sa vitesse. Nous avons défini la vitesse de propagation d’une onde monochromatique dans le paragraphe (II.1) mais comme nous l’avons vu, ces fonctions d’onde (celles que nous avons appelées aussi ondes de de Broglie) ne peuvent en aucun cas modéliser une particule puisqu’elles ne satisfont pas la relation (II.5). Par ailleurs, la notion de vitesse qui apparaît pour de telles ondes n’est pas généralisable à une fonction d’onde admissible quelconque. D’ailleurs, il n’y a aucune raison de dire qu’il existe un vecteur tel que comme c’est le cas pour les ondes de de Broglie. Les définitions que nous allons utilisons sont donc les suivantes et semblent effectivement bien plus naturelles: d’abord, pour parler de vitesse, il faut parler de position de la particule. Mais par définition, une particule n’a justement pas de position précise puisqu’elle ne possède que des probabilités de présence. Ce qui est naturel, c’est de définir l’espérance de sa position, autrement dit l’espérance de la densité de probabilité : nous parlerons de centre de la particule que nous définirons comme

| (II.12) |

Ce centre représente donc la ”position la plus probable de la particule”. Bien évidemment, on peut avoir un grand écart type ce qui va donner les ”incertitudes de mesure”. Il est alors naturel de définir la vitesse de la particule comme la vitesse de qui cette fois a bien un sens précis.

DÉFINITION II.13.

On considère une particule de fonction d’onde . Sa vitesse sera alors définie par

Même si la définition semble naturelle, on peut se poser la question de savoir si la vitesse ainsi définie a un sens raisonnable. En particulier, il semblerait justifié de demander qu’une particule évoluant dans le vide sans aucune contrainte soit animée d’un mouvement rectiligne uniforme. Le résultat suivant montre que c’est bien le cas:

PROPOSITION II.14.

Le vecteur vitesse d’une particule évoluant dans le vide et soumise à aucun potentiel est constant.

La démonstration sera faite dans le paragraphe suivant.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que si est la fonction d’onde d’une particule dans le vide, alors on peut l’écrire sous la forme d’un paquet d’ondes:

| (II.15) |

où et où

La notation pour la variable de évoque une quantité de mouvement. En fait, pour de telle particules, nous définirons même:

DÉFINITION II.16.

La quantité de mouvement moyenne du paquet d’onde est définie par

Cette définition est justifiée par la proposition suivante.

PROPOSITION II.17.

On a où est le vecteur vitesse (constant en vertu de la proposition II.14).

Conséquence importante: La fonction s’interprète donc comme une densité de probabilité pour la mesure de la quantité de mouvement. Il existe d’ailleurs d’autres moyens, plus physiques, de le voir. En présence d’un potentiel , on peut montrer que le résultat reste le même: si est la fonction d’onde d’une particule, la densité de probabilité de la quantité de mouvement sera donnée par où est la transformée de Fourier de . Notons qu’avec un potentiel, la fonction peut dépendre de .

II.6.2. Démonstration de la proposition II.14

Puisque la particule évolue dans le vide et sans contrainte, sa fonction d’onde est solution de l’équation (II.6). En prenant le conjugué de cette équation, on voit que vérifie

On en déduit que

| . | |||

On observe maintenant que, en écrivant et en remarquant que ,

La même formule est valable avec si bien que:

Or la dernière intégrale du membre de droite n’est autre que tel que calculé ci-dessus. Ainsi,

| (II.18) |

On écrit maintenant que

L’intégrale du premier terme du membre de droite est nulle. On obtient donc que

| (II.19) |

On dérive maintenant cette expression en fonction de et on utilise de nouveau (II.6):

Celta termine la preuve de la proposition II.14.

II.6.3. Démonstration de la proposition II.17

On rappelle que le théorème de Plancherel-Parseval (voir Appendice A) dit que si , sont des fonctions et si , sont leurs transformées de Fourier respectives alors

II.7. Principe d’incertitude d’Heisenberg

Le principe d’incertitude d’Heisenberg est l’un des points remarquables et contre-intuitifs de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique en général: plus on connaît précisément la position d’une particule, moins on connaît son vecteur vitesse et vice-versa. Avant d’énoncer précisément ce principe, il convient de remarquer le fait suivant: supposons que est une fonction telle que est la densité de probabilité d’une variable aléatoire qui représente une grandeur physique, la position ou la vitesse par exemple. Alors, l’espérance de , c’est-à-dire

représente la moyenne des mesures que nous ferons de cette grandeur physique. Par ailleurs, plus l’écart-type sera grand, plus nous aurons des fluctuations dans ces mesures même si en moyenne nous trouvons la valeur . Autrement dit, la quantité

représente l’incertitude dans la mesure de .

Prenons maintenant une particule dans le vide représentée par un paquet d’ondes (voir Théorème II.11)

| (II.20) |

où et où

Alors, nous avons vu qu’il était naturel de définir la position de la particule par

D’après la discussion ci-dessus, la quantité

(où est la -ème coordonnées de ) représentera l’incertitude que nous aurons en mesurant la coordonnée de la particule. De même, nous avons vu (voir Proposition II.17) que la fonction s’interprétait comme une densité de probabilité dans la mesure de la quantité de mouvement (et donc dans la vitesse) de la particule. Ainsi, en notant la -ème coordonnée de , la quantité

représentera l’incertitude de mesure de la quantité de mouvement de la particule sur l’axe des .

Le principe d’incertitude d’Heisenberg dit alors que

PROPOSITION II.21.

On a la relation

Ce résultat dit que si est petit, c’est-à-dire si on peut mesurer avec précision la vitesse de la particule, alors ne peut pas être trop petit, c’est-à-dire que la vitesse de la particule (sur l’axe ) ne peut pas être mesurée avec autant de précision qu’on le souhaite.

Remarque II.22.

Nous étudions ici le cas d’une particule dans le vide mais le résultat resterait le même avec un contexte physique plus général.

La Proposition II.21 est en fait un résultat classique des

transformées de Fourier dont nous donnons tout de même la preuve en raison de l’importance qu’elle a

pour la théorie.

Démonstration: De manière plus générale, si est une fonction lisse qui décroît suffisamment à l’infini et si est sa transformée de Fourier, nous montrons que

| (II.23) |

Cette inégalité implique de manière triviale la Proposition II.21 en prenant car en développant et , on voit que

Soit une fonction lisse qui tend suffisamment vite vers à l’infini. En intégrant par partie par rapport à la variable et en appliquant l’inégalité de Hölder, on a

où pour la dernière ligne, nous avons utilisé le théorème de Plancherel-Parseval (voir Appendice A) et où désigne la transformée de Fourier de la fonction . On remarque maintenant que

ce qui montre que

Soit maintenant une fonction lisse qui tend suffisamment vite vers à l’infini. En appliquant cette inégalité avec , étant des réels quelconques, et en faisant ensuite les changements de variables et , on montre que pour tous réels , on a

ce qui donne l’inégalité cherchée.

II.8. Mesures physiques

Nous avons expliqué comment donner une définition cohérente de position ou de quantité de mouvement d’une particule. Cependant, la fonction d’onde est censée contenir toutes les propriétés de la particule étudiée. Il faut aussi pouvoir mesurer ces grandeurs physique d’une manière ou d’une autre. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre I, ces mesures influent sur le résultat des expériences. Il faut donc réussir à inclure ces paramètres dans la théorie. Rappelons ce qu’on a trouvé jusqu’à présent:

-

—

la position (moyenne) d’une particule à l’instant est donnée par

(II.24) -

—

en vertu de (II.19), la quantité de mouvement (moyenne) d’une particule à l’instant et projetée sur l’axe est donnée par

et donc la quantité de mouvement (moyenne) vectorielle est donnée par

(II.25)

On remarque que les observables “position“ et “quantité de mouvement“ s’écrivent sous la forme

| (II.26) |

où est un opérateur évalué en la fonction d’onde. Lorsque l’on étudie la position de la particule, et lorsque l’on étudie la quantité de mouvement, on prend . On va voir aussi que l’énergie totale peut elle-aussi s’écrire sous une forme similaire. Pour cela, supposons que la particule soit soumise à un potentiel qui ne dépend pas de (c’est donc un système isolé) si bien que sa fonction d’onde est solution de

Notons l’opérateur . On a donc

| (II.27) |

et donc aussi

| (II.28) |

Notons la quantité

Cette quantité est bien sous la forme (II.26) et nous allons voir de deux manières différentes qu’elle s’interprète comme l’énergie totale du système. D’abord, on a la relation suivante:

En effet, en utilisant le fait que est auto-adjoint puis les relations (II.27) et (II.28)

Or, c’est un postulat physique très classique que d’interpréter toute intégrale première scalaire

(autrement dit une quantité conservée avec le temps)

d’un système isolé comme l’énergie totale du système. Avant de montrer que cette interprétation peut se voir

d’une autre manière (voir (II.30) ci-dessous), il convient de préciser un peu les choses.

Ce qui précède conduit à proposer le

Principe 3: À chaque grandeur physique , on associe un opérateur hermitien qui agit sur l’espace des fonctions d’onde et tel que la grandeur physique observée soit en moyenne donnée par

Remarque II.29.

On utilisera la plupart du temps les notations ci-dessus: si est une grandeur physique, désignera son opérateur associé et désignera la moyenne de . Par extension, les résultats des mesures expérimentales de seront parfois notés eux aussi .

Il faut alors faire quelques observations importantes: soit une grandeur physique d’opérateur associé . Imaginons une expérience qui mesure la valeur de à l’instant . Notons la valeur effectivement mesurée. On va faire une hypothèse importante: à l’instant , on n’a pas d’incertitude sur la valeur de puisque, justement, on vient d’en faire la mesure et puisqu’on en connaît le résultat. Le fait de faire cette mesure a donc changé la situation: on sait qu’à l’instant , et , bien que pour l’instant, nous n’ayons pas donné de moyen de calculer cette valeur. Pour tenir compte de ce principe, on va faire l’hypothèse (peut-être assez audacieuse) qu’à l’instant , on a , ce qui donne bien que:

Cette hypothèse signifie que nous supposons que l’appareil de mesure a donné la valeur exacte de à l’instant . Il obéit donc aux lois de la physique classique et n’a pas de comportement quantique. Cependant, faire cette hypothèse a de nombreux avantages:

-

(1)

d’abord, elle implique que les valeurs mesurées expérimentalement sont nécessairement des valeurs propres de l’opérateur , qui puisque est auto-adjoint, sont réelles. Notons que ces valeurs propres peuvent être vectorielles par exemple dans le cas de la quantité de mouvement où le vecteur mesuré est une valeur propre qui vérifie . Lorsque le spectre de est discret, comme c’est le cas pour l’opérateur défini ci-dessus associé à l’énergie totale du système, il en découle que la quantité mesurée ne peut prendre qu’un ensemble discret, quantifié de valeurs. C’est la raison pour laquelle on parle de mécanique quantique. Cela nous conforte dans l’idée que cette hypothèse est bonne puisque, expérimentalement, ce fait avait déjà été observé pour l’énergie (voir le chapitre I).

-

(2)

Soit maintenant une fonction d’onde que nous décomposons dans l’espace des fonctions propres de l’opérateur . Simplifions la situation en admettant que c’est possible. Chaque fonction propre de associée à la valeur propre est fonction propre de de valeur propre . Réciproquement, si est valeur propre de alors est valeur propre de . Il suffit de voir que si est fonction propre de alors est fonction propre de . Cela signifie que la grandeur physique sera associée à l’opérateur . On pourrait faire le même raisonnement et constater que l’opérateur associé à est pour . Par extension, si est une fonction analytique, on voit que l’opérateur associé à est . De la même manière, si et sont des grandeurs physiques dont les opérateurs associées sont et alors on pourra se dire que la grandeur sera associée à l’opérateur . En fait, ce n’est pas tout à fait vrai parce qu’il est possible que les opérateurs et ne commutent pas. C’est un problème dont nous ne nous occupons pas maintenant mais qui aura une véritable importance en mécanique quantique.

-

(3)

En vertu de la remarque précédente, on peut maintenant calculer facilement l’incertitude de la mesure de en posant

où est calculée avec (II.26) et avec l’opérateur . Après coup, nous en déduisons que si on a mesuré à l’instant , l’hypothèse que l’on a faite en disant que doit être une fonction propre de avec valeur propre conduit à avoir à la fois et , qui est exactement ce qu’on voulait.

-

(4)

Encore une fois, considérons un opérateur associé à une grandeur physi–que et écrivons (si c’est possible: voir le théorème II.6 de l’appendice B ainsi que les corollaires qui en découlent) où est la famille des valeurs propres de et où est la projection orthogonale dans sur le sous-espace propre associé à . Les sous-espaces propres étant orthogonaux deux à deux, on a

Cela conduit à interpréter comme la probabilité de trouver en faisant une mesure de la grandeur physique .

En résumé, nous énonçons

Principes 3a:

-

—

Si l’on fait une mesure d’une grandeur physique associée à un opérateur , nous supposerons que la fonction d’onde est une fonction propre de .

-

—

Les seules mesures expérimentales possibles de sont des valeurs propres de .

-

—

l’opérateur associé à la grandeur ( étant une fonction raisonnable) est l’opérateur .

Terminons le paragraphe par la remarque suivante: si on considère une particule isolée (i.e. le potentiel ne dépend pas de ), l’énergie cinétique sera donnée par où est la quantité de mouvement de la particule. L’opérateur associé à l’énergie cinétique est donc en vertu de ce qui précède égal à

où est l’opérateur associé à . On obtient donc que

De plus, par définition, l’énergie potentielle de la particule est égale à et il n’y a aucune incertitude sur cette valeur puisqu’elle ne dépend que de . Autrement dit, l’opérateur associé est ce qui donne bien

Puisque l’énergie totale du système est égale à la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle du système, l’opérateur associé à l’énergie totale du système doit être

| (II.30) |

qui est exactement ce que nous avions déjà postulé au début du paragraphe en nous basant sur d’autres considérations.

Chapitre III Principes de la mécanique quantique

Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué les intuitions physiques qui ont conduit à définir la mécanique ondulatoire. Nous allons maintenant oublier la physique et nous concentrer sur les mathématiques. Nous verrons qu’il est naturel de simplifier la théorie. C’est ce qui conduira à poser les principes de mécanique quantique qui seront donc plus simples à manier d’un point de vue mathématique mais plus éloignés de la réalité physique dans leur formulation. C’est pourquoi il est nécessaire pour comprendre les aspects physiques de la mécanique quantique d’avoir auparavant compris la mécanique ondulatoire.

III.1. Principes de base et premières conséquences

III.1.1. Les principes

Résumons ce que nous avons fait jusqu’à présent en mécanique ondulatoire: un système physique est décrit par une fonction d’onde définie sur , à valeurs complexes et solution de l’équation de Schrödinger. La fonction décrit l’état du système à l’instant . Chaque grandeur physique est associée à un opérateur et la mesure moyenne de est donnée par

Cette intégrale n’est rien d’autre que le produit hermitien .

Par ailleurs, nous avons vu que pour que la grandeur physique soit associée à l’opérateur ,

il fallait décomposer la fonction d’onde dans la ”base” des fonctions propres de .

Pour finir, nous avons vu le rôle joué par les transformées de Fourier qui sont

en un sens la décomposition des fonctions sur la ”base” non dénombrable des .

Ces considérations nous amènent à considérer la fonction d’onde

comme étant un vecteur d’un espace de Hilbert hermitien où nous pourrons alors parler de

décomposition dans une base hilbertienne, de produit hermitien et d’opérateurs,

qui sont tous les ingrédients que nous avons utilisés jusqu’à présent. Plus précisément, nous allons poser

PRINCIPE I : principe de superposition

À chaque système physique est associé un espace de Hilbert hermitien et

à une fonction (la fonction d’onde) qui vérifie pour chaque , .

Le terme “fonction d’onde” n’est plus adapté à la situation: on dira plutôt que

est le vecteur d’état du système.

Remarque III.1.

Dans cette partie, nous utilisons les notations mathématiques usuelles qui sont un peu différentes de celles généralement utilisées par les physiciens. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

Pour que la situation soit bien claire, en mécanique ondulatoire, l’espace était l’espace des fonctions sur . Nous choisissons donc simplement d’une part de ne plus nous limiter à et d’autre part à utiliser le langage des espaces de Hilbert. Ce point de vue a de nombreux avantages que nous exposons dès maintenant:

-

(1)

d’abord, les notations sont beaucoup plus simples. Par exemple, il est beaucoup plus pratique d’écrire plutôt que . Les calculs gagneront en limpidité. Nous verrons aussi que les grandeurs physiques seront modélisées par des opérateurs de sans doute plus facile à appré–hender et à manier que les opérateurs différentiels utilisés en mécanique ondulatoire (par exemple pour modéliser la quantité de mouvement).

-

(2)

Le fait de travailler sur fixait implicitement un système de coordonnées. Or dans la plupart des situations physiques, il n’y a pas de système de coordonnées canonique. Dans le cadre plus général de la mécanique quantique, nous ne sommes pas contraints à de tels choix.

-

(3)

Dans de nombreux cas de figure, nous n’avons pas besoin de manipuler des objets aussi compliqués que des fonctions . Dans certaines situations, nous pourrons même travailler dans un espace de Hilbert à deux dimensions. Cela simplifie considérablement les problèmes et nous permet de nous concentrer sur les grandeurs physiques qui nous intéressent.

-

(4)

A posteriori, nous verrons que c’est cette formulation plus générale qui permettra de mettre en évidence le ”spin”, grandeur intrinsèque à la particule et purement quantique, c’est-à-dire qui ne possède aucun analogue en physique classique ni même en mécanique ondulatoire.

Une fois ces bases établies, il s’agit de réécrire les principes de mécanique ondulatoire avec ce nouveau langage.

PRINCIPE II: mesure des grandeurs physiques

-

a)

À toute grandeur physique est associé un opérateur auto-adjoint . On dit que est l’observable qui représente la grandeur .

- b)

-

c)

(principe de décomposition spectrale) Notons les valeurs propres de l’observable . Soit le vecteur d’état du système. La probabilité de trouver en mesurant la grandeur physique à l’instant est égale à où est la projection orthogonale de sur le sous-espace propre de associé à la valeur propre .

-

d)

Immédiatement après avoir mesuré la valeur à l’instant , le nouvel état du système est . Plus précisément, si est le projecteur sur le sous-espace propre associé à , on a

Remarque III.2.

Il y a quelques remarques à faire sur le principe . De manière sous-jacente, il faut que probabilité totale des mesures possibles soit égale à et donc qu’on puisse trouver une base hilbertienne dénombrable de vecteurs propres. C’est possible pour un grand nombre d’opérateurs (par exemple les opérateurs compacts: voir le théorème II.6 dans l’appendice B ainsi que les corollaires qui en découlent) mais pas pour tous. En particuliers, les opérateurs qui représentent une grandeur physique quelconque peuvent ne pas être bornés: c’est le cas en mécanique ondulatoire avec les opérateurs position, quantité de mouvement et énergie. Malgré tout, nous gardons ce principe tel quel d’abord parce qu’il finira par fournir un modèle très efficace qui prédit avec une grande exactitude ce qui se passe, ensuite parce qu’il y aura moyen de construire la théorie en étant plus rigoureux: il faut pour cela considérer des vecteurs propres ”extérieurs à ”. On trouvera dans l’appendice B (paragraphe B.2.3) une discussion sur le sujet. Une deuxième remarque justement liée à cette discussion est la suivante: le principe est énoncé pour un opérateur dont le spectre est discret mais peut être extrapolé à des opérateurs à spectre continu. Dans le cas discret, l’idée est d’écrire où est la famille des valeurs propres de et où est la projection orthogonale sur le sous-espace propre associé à . Les sous-espaces propres étant orthogonaux deux à deux, on a

C’est pourquoi on pose comme principe d’interpréter comme la probabilité de trouver en faisant une mesure de la grandeur physique . Si maintenant est à spectre continu (comme c’est le cas pour l’observable position), on interprétera là aussi comme une densité de probabilité. Par exemple, si est un intervalle de valeurs propres, la probabilité de faire une mesure dont la valeur est comprise dans sera

où est la projection de sur l’espace propre associé à . Notons aussi que pour de tels opérateurs, les mesures obtenues ne sont pas quantifiées. Par exemple, en se plaçant dans le cadre de la mécanique ondulatoire, l’observable -ème coordonnée de la position est donnée par . Autrement dit, tout vecteur est valeur propre de et le vecteur propre associé est la fonction qui vaut en et ailleurs. Le projeté de sur l’espace propre associé à est . Une autre manière de le dire est que le projecteur associé est la distribution de Dirac en (lire à ce propos la discussion B.2.3 dans l’appendice B). Si , la probabilité de mesurer une position dans est et on retrouve bien l’interprétation densité de probabilité de la fonction . Notons que mathématiquement, ce que l’on vient de faire n’est absolument pas rigoureux puisque dans , une fonction nulle partout sauf en un point est égale à la fonction nulle.

Il faut maintenant donner l’équation d’évolution du vecteur d’état . En s’inspirant de la mécanique ondulatoire, on posera le principe suivant:

PRINCIPE III: évolution du système Soit le vecteur d’état à l’instant . Tant que le système n’est soumis à aucune observation, son évolution au cours du temps est régie par l’équation de Schrödinger

| (III.3) |

où est l’observable énergie.

Remarquons qu’il n’y a plus de laplacien ici mais que l’on suppose qu’à chaque situation physique est associée une “observable énergie ” qui n’est pas donnée a priori. Pour finir avec les principes fondamentaux, on va essayer de donner une règle de base en ce qui concerne le choix de l’espace de Hilbert . On a vu en mécanique ondulatoire que le bon cadre pour décrire le mouvement d’une particule dans était de travailler dans (où les fonctions sont à valeurs complexes). On aurait pu aussi travailler dans ou dans si on avait étudié le mouvement de la particule le long d’un axe ou dans un plan. Dans un sens, chaque coordonnée (on parle plutôt de degré de liberté) s’étudie séparément. De même si on avait travaillé avec deux particules évoluant dans (donc avec six degrés de liberté), on aurait travaillé dans . Rappelons que est séparable, une base hilbertienne étant donnée par les polynômes de Hermite:

De même, est séparable et une base hilbertrienne est donnée par

où l’on rappelle (voir le paragraphe B.4 de l’appendice B) que pour , on a

Autrement dit, ( fois).

Il est donc naturel de poser le principe suivant:

PRINCIPE IV: degrés de liberté

Chaque degré de liberté est décrit dans un espace de Hilbert. Lorsqu’un système physique possède

degrés de liberté, on considèrera que l’espace de Hilbert du système sera le produit tensoriel des

espaces de Hilbert associés à chacun des degrés de liberté.

III.1.2. Notations et vocabulaire de Dirac

Dans ce texte, nous utilisons le langage et les notations usuelles des espaces de Hilbert. En particulier, tout élément de l’espace de Hilbert peut-être vu ou bien comme un vecteur ou bien une forme linéaire continue en posant . Remarquons d’ailleurs que toute forme linéaire continue de peut s’écrire de cette manière: c’est le théorème de représentation de Riesz II.2 présenté en appendice. En physique, si , on parlera

-

—

de ket lorsque sera vu comme un vecteur et on a coutume de noter à la place de ;

-

—

de bra lorsque est vu comme une forme linéaire continue. La notation habituelle est alors .

En général, le produit hermitien de est noté et les notations précédentes indiquent qu’un ket est moralement “à droite” du produit hermitien tandis qu’un bra est “à gauche”.

III.1.3. Conservation de la norme

Nous avons défini un vecteur d’état comme un vecteur unitaire dépendant du temps. Comme c’était le cas en mécanique ondulatoire, l’équation de Schrödinger permet de montrer la conservation de la norme avec le temps. On a en effet, en notant le vecteur d’état:

L’opérateur étant auto-adjoint, on trouve que .

III.2. Prédictibilité de l’évolution d’un système: le chat de Schrödinger

Il est naturel de se poser la question suivante: est-ce qu’il est possible de prédire

l’évolution d’un système physique en l’observant à un instant donné ? Des principes de base,

on peut tirer deux conclusions pour répondre à

cette question:

1) la première consiste à remarquer que tant que l’on ne fait pas de mesure, l’évolution du système est régie par l’équation de Schrödinger qui est complètement déterministe. Afin de s’en convaincre, on va le montrer lorsqu’on est en présence d’un système isolé, c’est-à-dire un système dont l’observable énergie ne dépend pas du temps. Dans ce cas, notons les valeurs propres de et les vecteurs associés. Nous avons vu que l’un des principes de base de la mécanique quantique consistait à supposer que les vecteurs propres des observables formaient une base hilbertienne de . Remarquons que c’est de toute manière très justifié en ce qui concerne l’observable énergie puisqu’en mécanique ondulatoire, on avait et que cet opérateur possède bien une base hilbertienne de vecteurs propres dans . On note les coefficients du vecteur d’état dans son écriture dans la base hilbertienne autrement dit: . On a alors d’après l’équation de Schrödinger et puisque par définition :

Puisque par ailleurs

on obtient en identifiant que

c’est-à-dire et donc

| (III.4) |

L’état du système à l’instant ne dépend donc que de l’état du système à .

2) la seconde conclusion que nous pouvons déduire des principes de base est qu’une mesure brise la prédictibilité “passée“ du système. Plus précisément, en connaissant l’état du système juste après une mesure, on ne peut pas connaître l’état du système juste avant cette mesure. En effet, en notant encore une fois les valeurs propres de et les vecteurs propres associés (qui peuvent dépendre du temps si le système n’est pas isolé), se décompose à l’instant

Si maintenant on effectue une mesure en , les principes de base disent qu’on aura

à l’instant . En particulier, on n’a absolument aucune indication pour retrouver les coefficients

apparaissant à l’instant .

Remarquons maintenant que les deux conclusions que nous venons de présenter semblent conduire à un paradoxe. Considérons un système physique pour lequel on possède un détecteur qui mesure une certaine quantité physique . Il y deux façons possibles de voir les choses:

-

(1)

on peut d’abord considérer le système comme nous l’avons fait ci-dessus. Le fait de faire une mesure brise la prédictibilité du système.

-

(2)

On peut aussi, considérer le système formé de et de tous les atomes du détecteur . Dans ce cas, le détecteur n’influe plus sur le système qui est donc régi par l’équation de Schrödinger.

Ces deux visions des choses semblent aboutir à une contradiction. En fait, dans la deuxième version, c’est la lecture du détecteur qui joue le rôle de la mesure. Autrement dit, il faut considérer que l’on travaille dans l’espace de Hilbert où et sont les espaces de Hilbert respectivement associés à et . Juste avant la mesure, le vecteur d’état du système s’écrira

où l’on a décomposé le vecteur dans une base hilbertienne de vecteurs propres de l’observable où est associé à la grandeur physique et où est associé à grandeur physique ”affichage du détecteur“. Le fait de lire ce qui est marqué sur le détecteur donnera à la fois une mesure de la grandeur physique ainsi que l’affichage du détecteur. C’est une remarque intéressante parce qu’elle montre que les phénomènes macrospiques doivent aussi être soumis aux lois de la mécanique quantique si l’on veut éviter les paradoxes. On résume ce phénomène en disant qu’avant de lire le détecteur, l’état du système est une superposition de plusieurs états où le détecteur affiche des résultats différents. Dans les livres de vulgarisation, on présente en général les choses en disant qu’un chat est enfermé dans une boîte dans laquelle se trouve un système létal dont le déclenchement est aléatoire. Dans la perception classique, on aura tendance à dire qu’avant d’ouvrir la boîte, il existe une réponse à la question: ”le chat est-il mort ou vivant?”, c’est-à-dire qu’à tout instant donné, le chat est soit mort soit vivant. En mécanique quantique, on supposera que l’état du système est une superposition de l’état ”chat mort“ et l’état ”chat vivant“. Ce n’est qu’au moment où la boîte est ouverte qu’un des deux états se décide.

III.2.1. Conservation de l’énergie

Par définition, l’énergie totale du système est . Si le système est isolé, c’est-à-dire si ne dépend pas du temps, on a:

En utilisant le fait que est auto-adjoint et l’équation de Schrödinger, on a

On retrouve le principe de conservation de l’énergie totale d’un système isolé.

III.3. Commutateurs des observables

III.3.1. Postulats

Soient deux observables. A priori, il n’y a aucune raison pour que ces deux opérateurs commutent. C’est la raison pour laquelle on introduit leur commutateur

Par ailleurs, il n’y a aucun moyen de déduire ces commutateurs des principes de base décrits plus haut. Il faut donc les postuler. Pour certains d’entre eux, on peut se baser sur ce qui a été fait en mécanique ondulatoire. Par exemple, notons les observables associées aux composantes du vecteur position, ceux associés aux composantes du vecteur quantité de mouvement. On rappelle qu’en mécanique ondulatoire, est simplement la multiplication par , que et que . Ainsi, les commutent entre eux ainsi que les et aussi et si . Par contre,

et aussi

En résumé, on supposera en mécanique quantique:

POSTULAT III.5.

Pour , on fait les hypothèses:

et enfin

Les relations de commutation jouent un rôle fondamental dans la théorie: il est même très fréquent qu’on ne définisse un opérateur que par ce type de relations. Nous allons donner quelques exemples d’applications.

III.3.2. Principe d’incertitude

Soit une observable associée à une grandeur physique . Par principe, la moyenne de sera

La variance sera donc

où l’on définit pour toute observable , . De cette observation et du postulat ci-dessus, on déduit aisément le principe d’incertitude. On utilise pour cela l’inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit que pour tous , on a On remarque aussi que pour deux observables , on a . On a donc, en utilisant le postulat ci-dessus:

On retrouve donc le principe d’incertitude de mécanique ondulatoire:

| (III.6) |

III.3.3. Théorème d’Ehrenfest: conservation de la quantité de mouvement

Soit une observable associée à une grandeur physique (qui peut dépendre du temps). En dérivant termes à termes et en utilisant l’équation de Schrödinger puis le fait que les opérateurs sont auto-adjoints, on voit immédiatement que

| (III.7) |

Cette relation, bien qu’évidente, est connue sous le nom de théorème d’Ehrenfest. Supposons que l’observable ne dépende pas du temps et commute avec . Alors la quantité physique (en fait sa moyenne ) est conservée dans le temps. C’est par exemple le cas lorsque , projection de la quantité de mouvement sur les axes et lorsqu’on est dans le cas d’un système isolé () et d’une particule libre. On rappelle qu’une particule libre est une particule qui n’est soumise à aucun potentiel . L’énergie totale est alors égale à l’énergie cinétique

En mécanique quantique, on choisit donc de lier et par

On en déduit du postulat III.5 que les commutent avec ce qui implique la conservation de la quantité de mouvement.

Chapitre IV Du moment cinétique à la définition du spin

Nous essayerons de donner une définition la plus simple possible du moment cinétique interne des atomes dans le cadre de la mécanique quantique. En étudiant le spectre de l’observable ainsi définie, nous nous apercevrons que certaines valeurs propres (donc des valeurs potentiellement mesurables) ne peuvent pas provenir du moment cinétique orbital des particules constituantes de l’atome. Il y a donc deux possibilités: ou bien ces valeurs propres ne sont la traduction d’aucune réalité physique ou au contraire, elles correspondent à ce qui doit être une sorte de moment cinétique intrinsèque à chaque particule de l’atome. L’expérience de Stern et Gerlach montrera que c’est la deuxième solution qui est la bonne. Cette nouvelle grandeur physique des particules sera appelée spin.

IV.1. Moment cinétique d’une particule en physique classique

Considérons une particule massive en mouvement dans modélisée par un point . On définit son moment cinétique autour d’un point fixe par

où est le produit vectoriel de et où est la quantité de mouvement de la particule. Chaque composante de mesure la ”quantité de mouvement de rotation” autour de l’axe correspondant. Par exemple, supposons que la particule tourne dans le plan où le point a été pris comme origine et où sont les coordonnées sur , alors les coordonnées et de sont nulles puisque par définition est orthogonal à et à et donc au plan . Notons aussi que si dans ce plan, ne tourne pas autour de , autrement dit, si et sont colinéaires, alors . Dans le plan , on peut utiliser les coordonnées polaires. On a donc et . On trouve ainsi que

et c’est pourquoi s’interprète comme une quantité de mouvement de rotation. Il faut

remarquer que la définition dépend du point .

De par sa définition, le moment cinétique joue un rôle important en mécanique du solide. Mais il intervient de manière encore plus fondamentale lorsqu’on cherche à étudier la structure interne de la matière. En effet, de manière grossière, un atome est constitué délectrons gravitant autour d’un noyau. Leur mouvement de rotation, mesuré par leur moment cinétique que l’on qualifie dans cette situation de mouvement cinétique orbital, induit un champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique environnemental. Le moment cinétique orbital est donc une composante intrinsèque de l’atome qui avec sa charge lui confère ses propriétés électromagnétiques.

IV.2. Définition du mouvement cinétique en mécanique quantique

Une manière de construire les observables de grandeurs physiques de la mécanique quantique est de s’appuyer sur leur définition classique. Par exemple, le moment cinétique peut se définir par la formule . On pourra donc poser

ce qui se notera

| (IV.1) |

Cette façon de procéder a l’inconvénient d’être rigide puisqu’elle oblige à définir les et les et impose aussi l’espace de Hilbert dans lequel on travaille. L’autre façon de procéder, et qui sera le plus souvent féconde, sera de définir les observables uniquement par leurs commutateurs. Par exemple, on peut définir les opérateurs et uniquement avec le postulat III.5 énoncé au chapitre précédent. Nous avons vu que ces seules informations sont suffisantes pour retrouver des propriétés physiques importantes comme la conservation de la quantité de mouvement d’une particule libre et le principe d’incertitude. On décide donc de suivre cette démarche. On déduit immédiatement du postulat III.5 que si l’on définit avec (IV.1), on a

Les coordonnées de cette relation donnent les . C’est sur cette définition que nous alllons nous appuyer pour définir les moments cinétiques en mécanique quantique. Il est usuel de les noter .

DÉFINITION IV.2.

En mécanique, une observable de moment cinétique est une observable vectorielle vérifiant

| (IV.3) |

IV.3. Spectre d’un moment cinétique

Dans ce paragraphe, nous étudions le spectre d’une observable de moment cinétique. Nous discuterons de ses conséquences physiques dans les paragraphes suivants.

PROPOSITION IV.4.

Soit

une observable de moment cinétique où l’on a noté les coordonnées de . On définit . Alors,

-

(1)

Les valeurs propres de sont de la forme où .

-

(2)

Les valeurs propres de , et sont de la forme où .

-

(3)

Soient , une valeur propre de (on pourrait prendre ou ) et , une valeur propre de . Alors

Démonstration

On va travailler avec , les cas de et se traitant de manière analogue.

D’abord, on calcule à partir des relations (IV.3) que . Cela implique,

d’après le théorème

II.13 de l’appendice B, qu’il existe une base hilbertienne de vecteurs propres communs à et .

Les valeurs propres de étant positives (puisque est associée à une grandeur

physique positive), on peut les écrire sous la forme où .

De même celles de s’écrivent sous la forme . On notera un vecteur propre associé simultanément aux valeurs propres de et de . Le but est de montrer que . On introduit maintenant les opérateurs

Ces opérateurs ne sont pas auto-adjoints: on a . Des relations de commutations (IV.3), on tire

| (IV.5) |

On en déduit que, pour fixés tels que existe, on a:

et

ce qui fait que , s’il est non nul, est un vecteur propre commun aux opérateurs et associé aux valeurs propres et . Considérons maintenant l’ensemble

Cet ensemble est constitué de vecteurs qui sont tous dans le même espace propre de et qui sont propres pour associés à des valeurs propres de la forme où . Physiquement, il est raisonnable de penser que seul un nombre fini de vecteurs de sont non nuls puisque que est une observable mesurant une coordonnées de moment cinétique tandis que est une observable mesurant la norme du même moment cinétique. On va montrer rigoureusement ce résultat. On écrit

En uilisant que , on obtient

| (IV.6) |

ce qui prouve que, puisque ,

| (IV.7) |

On remarque aussi que si , . On peut réécrire (IV.6) en remplaçant par et faire le même raisonnement. Une récurrence évidente dit que, puisque est fini, il existe des entiers tels que et (sinon, n’est jamais nul). En soustrayant ces inégalités, on obtient que et donc . On en déduit aussi que ce qui démontre la proposition.

IV.4. Mouvement cinétique orbital

Dans le paragraphe précédent, nous avons travaillé avec un moment cinétique défini par (IV.3). Cette définition est purement mathématique: nous avons uniquement utilisé les relations de commutation d’un moment cinétique classique. Il est naturel de se demander quel est le sens physique de cette définition. Pour cela, replaçons-nous dans le cadre de la mécanique ondulatoire avec les obervateurs , et on définit par (IV.1). Cette définition plus physique doit correspondre à la situation qui nous a inspirés: celle d’une particule, d’un électron en particulier, en orbite autour d’un noyau. Un tel moment cinétique sera appelé moment cinétique orbital. Nous montrons que

PROPOSITION IV.8.

Soit un observable de moment cinétique orbital. Notons , et les observables ”coordonnées” associées. Leurs valeurs propres sont de la forme où .

Démonstration

Comme dans le paragraphe précédent, nous travaillons seulement avec . La définition (IV.1) ainsi que les observables de position et de quantité de mouvement de la mécanique ondulatoire nous disent que

On prendra garde au fait qu’ici, sont les coordonnées sur tandis que dans (IV.1), représente l’observable vectoriel position. En utilisant les coordonnées sphériques sur , on voit que

| (IV.9) |

Soit - nous n’écrivons pas la dépendance en temps - une fonction d’onde propre pour , c’est-à-dire vérifiant

où . L’écriture (IV.9) permet de dire que est de la forme

Puisqu’en coordonnées sphériques, , il faut que ce qui montre que doit être entier.

IV.5. Interprétation physique des propositions IV.4 et IV.8: spin d’une particule

La proposition (IV.4) dit que les valeurs propres des coordonnées d’un moment cinétique défini par (IV.3) sont de la forme où . Autrement dit, ce sont les seules valeurs que l’on peut mesurer expérimentalement. D’après la proposition IV.8, celles de ces valeurs qui ne sont pas entières ne peuvent pas caractériser des mouvements cinétiques orbitaux. Il y a donc plusieurs solutions:

-

(1)

ou bien ces valeurs non entières ne sont pas valeurs propres: nous avons en effet montré que toute valeur propre était de la forme où mais nous n’avons pas montré que toutes ces valeurs étaient effectivement des valeurs propres;

-

(2)

ou bien ces valeurs sont des valeurs propres mais ne caractérisent aucune réalité physique: il est en effet raisonnable d’imaginer que la définition (IV.3), basée uniquement sur des relations de commutation, n’est pas la bonne. N’oublions pas que le passage de la mécanique ondulatoire à la mécanique quantique s’est fait en oubliant un peu la physique et en mathématisant la théorie;

-

(3)

ou bien ces valeurs sont des valeurs propres et caractérisent une grandeur physique qui n’a donc aucun analogue classique.

C’est l’expérience de Stern et Gerlach qui va trancher la question: c’est la troisième version qui est la bonne. Les valeurs demi-entières mesurent une quantité physique que l’on appelle spin et qui est une propriété intrinsèque des particules. On l’étudiera plus en détail dans le chapitre suivant. Son interprétation physique est encore discutée à l’heure actuelle. Certains l’imaginent comme une rotation d’une particule sur elle-même mais cette vision des choses n’est pas satisfaisante à bien des égards. On peut d’ailleurs se poser la question: est-elle réellement le reflet d’une quantité humainement imaginable comme une rotation ? Ce n’est pas du tout évident et on pourrait penser qu’il s’agit simplement d’une grandeur purement mathématique qui doit être prise en compte lorsque l’on étudie le comportement d’une particule.

IV.6. Expérience de Stern et Gerlach

La construction est la suivante: on projette des atomes horizontalement dans un champ magnétique vertical et on mesure la déviation de la trajectoire sur un écran placé un peu plus loin. On peut montrer que l’interaction de l’atome avec le champ magnétique provient uniquement de la composante du moment cinétique interne . Nous ne rentrerons pas dans les détails pratiques de l’expérience ni même dans son interprétation physique exacte. Néanmoins, ce qu’on observe est que les atomes, lorsqu’il s’agit d’atomes d’argent, vont frapper l’écran à deux endroits seulement de l’écran. On peut raisonnablement penser que l’atome n’a, en termes de moment cinétique que deux états possibles, c’est-à dire que l’opérateur n’a que deux valeurs propres. Cela suggère que le paramètre de la proposition IV.4 prend la valeur avec probabilité et que les valeurs propres de sont . On pourra aussi à ce propos, lire la remarque V.4. Plus généralement, en supposant que le paramètre soit fixée, on voit que a valeurs propres si et valeurs propres si . On observera d’autres exemples d’atomes où apparaissent un nombre pair de taches, impliquant des valeurs demi-entières pour et . Autrement dit, les conclusions que nous avons tirées sont bonnes, ce qui sera confirmé par toutes les prédictions expérimentales que nous pouvons en tirer et le moment cinétique interne de l’atome d’argent n’est pas uniquement dû à des moments cinétiques orbitaux.

Remarque IV.10.

Il est intéressant de voir la démarche adoptée par les physiciens face à ce type de problème. Les résultats de l’expérience disent que l’atome peut être dans deux états distincts, correspondant chacun à une valeur propre de l’observable associée. Il y a donc au moins deux vecteurs propres. On essaye donc de voir ce qui se passe en supposant que l’espace de Hilbert associé au degré de liberté est exactement de dimension , engendré par les deux états propres mis en évidence par l’expérience. C’est cette démarche qui conduira au formalisme du spin décrit dans la suite. Les résultats obtenus expérimentalement montrent que cette hypothèse est bonne. On est donc dans une situation où l’on travaille avec des espaces de Hilbert beaucoup plus simples que rencontré en mécanique ondulatoire et qui justifie encore une fois la formalisme de la mécanique quantique.

Chapitre V Le spin et son formalisme

Le chapitre précédent montrait comment expérimentalement, on pouvait mettre en évidence le spin : grandeur purement quantique s’apparentant à un moment cinétique interne. Dans ce chapitre, nous allons montrer comment d’une part modéliser cette grandeur physique et d’autre part, étudier les conséquences de son existence. Nous étudierons ici seulement le spin .

V.1. Définition

Résumons d’abord les conclusions du chapitre précédent. Le but était de définir un moment cinétique en mécanique quantique. Au lieu de nous appuyer sur la définition classique de cette grandeur vectorielle, nous avons décidé de définir l’observable associée en nous basant uniquant sur les relations de commutation entre ses coordonnées. Nous définissions donc un observable vérifiant les relations (IV.3). On observait alors que

-

(1)

les valeurs propres de l’observable étaient de la forme avec ;

-

(2)

les valeurs propres de l’observable étaient de la forme avec ;

-

(3)

les valeurs non-entières de et , dont l’existence physique était mise en évidence par l’expérience de Stern et Gerlach, ne pouvaient pas correspondre au moment cinétique ”classique” d’une particule, bien qu’induisant un comportant similaire de l’atome en présence d’un champ magnétique.

Nous avons avons aussi montré expérimentalement que dans le cas de l’atome d’argent, l’observable n’avait en fait qu’une seule valeur propre correspondant à et que l’observable n’avait que deux valeurs propres correspondant à . Nous dirons que cet atome a un spin . Expérimentalement, on peut montrer que les particules elles-mêmes, et pas seulement les atomes, possèdent ce ”moment magnétique propre”. Plus précisément, les électrons, protons, neutrons, neutrinos, quarks possèdent un spin . On peut aussi montrer que d’autres particules possèdent un spin plus élevé correspondant à d’autres valeurs plus grandes de et . On classe d’ailleurs les particules selon qu’elles aient ou non un spin entier:

DÉFINITION V.1.

Les particules de spin entier sont appelées des bosons et les particules de spin demi-entier sont appelées des fermions.

Malgré tout, nous n’avons toujours donné aucune définition mathématique précise du spin. Nous le faisons maintenant, en nous limitant au spin .

DÉFINITION V.2.

Les particules pour lesquelles on ne peut mesurer que deux états distincts pour chaque coordonnée du moment cinétique propre (par une expéri–ence de type Stern et Gerlach par exemple) seront dites à spin . Cette grandeur physique est un degré de liberté à elle toute seule: elle ne peut pas se lire à travers les observables position et vitesse par exemple (contrairement à un moment cinétique classique). Ce fait n’est pas du tout évident. On lui attribue donc un espace de dimension (une dimension pour chaque valeur propre de ) et un observable vectoriel vérifiant les relations de commutation

| (V.3) |

On pose comme principe que chacune des observables possède exactement les valeurs propres .

Remarque V.4.

-

(1)

Puisque les mesures des coordonnées ne donnent que les valeurs possibles , la mesure de donne la valeur où . En particulier, cela implique que est égal à .

-

(2)

On pourrait penser que le spin possède trois degrés de liberté (un pour chaque coordonnée): c’est en fait proscrit par le fait que les observables ne commutent pas et donc que ces quantités ne sont pas indépendantes les unes des autres. Cela dit, le choix de modéliser le spin par un espace de Hilbert à deux dimensions ne s’impose pas. Il se trouve que, puisqu’il y a au moins deux états, cet espace est au moins de dimension . On fait donc ce choix dans un premier temps pour voir ce que l’on peut en déduire. C’est dans un deuxième temps que l’expérience viendra confirmer que le modèle est bon.

Il faut maintenant se poser la question de savoir si la définition ci-dessus peutêtre réalisée. Autrement dit, a-t-on, dans un espace de dimension des opérateurs , et vérifiant les relations V.3 ? La réponse est oui et il est facile de le voir. En effet, soit un espace de Hilbert de dimension . Si la solution existe, choisissons une base orthonormée correspondant aux états propres de . On a donc . En écrivant dans la base et en utilisant les relations (V.3), on voit facilement que

| (V.5) |

autrement dit, sous forme matricielle:

| (V.12) |

V.2. Modélisation de l’état spatial d’une particule de spin

D’après ce qui précède, pour modéliser l’état spatial d’une particule, nous choisirons de travailler dans l’espace de Hilbert

où (l’espace des fonctions à valeurs complexes et de carré somma–ble sur ) et où est un espace de Hilbert de dimension possédant une base canonique (au signe près) indépendante du temps correspondant aux états propres de . Tout vecteur de l’espace de Hilbert s’écrit alors de manière unique comme

Autrement dit, en fixant une fois pour toutes , le vecteur d’état de la particule est une fonction d’onde à deux composantes

En revenant à l’interprétation physique du vecteur d’état, la probabilité de présence de la particule sur à l’instant est

Les intégrales

représentent la probabilité de détecter la particule dans et de mesurer que la projection de son spin sur l’axe est .

Remarque V.13.

Le spin est complètement indépendant des grandeurs . Autrement dit, une observable dépendant uniquement de ces grandeurs n’agira que sur : elle sera de la forme et commutera avec toute observable ne dépendant que du spin, c’est-à-dire de la forme .

V.3. Moment magnétique d’une particule

Nous allons brièvement parler du moment magnétique d’une particule en mécanique quantique pour mettre en évidence le ”comportement spinoriel” du spin (voir le paragraphe suivant). En physique classique, on définit le moment magnétique créé par une distribution de courant par

On peut vérifier que cette définition ne dépend pas de l’origine lorsque le système est constitué de boucles fermées. Son interprétation physique est simple: si le système est placé dans un champ magnétique , les boucles de courant vont avoir tendance à tourner pour se placer dans une position perpendiculaire à ce champ magnétique. On peut montrer expérimentalement que la force qui s’applique sur la boucle de courant est . L’énergie potentielle associée est le produit scalaire

| (V.14) |

Si maintenant on considère un électron en orbite autour d’un noyau, nous pouvons vérifier que

| (V.15) |

où est sa vitesse et où est sa charge. Par ailleurs, nous avons expliqué dans le paragraphe IV.1 du chapitre IV que son moment cinétique était donné par

| (V.16) |

Autrement dit, les moments magnétique et cinétique sont proportionnels. C’est une remarque qui joue un rôle important en physique mais nous ne nous attarderons pas sur le sujet ici. Cependant, en mécanique quantique, nous avons vu que le spin a une influence sur le comportement d’une particule qui s’apparente au mouvement orbital d’un électron. Nous choississons donc de lui attribuer un moment magnétique proportionnel à mais dont l’intérêt est, comme dans le cas classique, de tenir compte de la charge de la particule considérée alors que le moment cinétique tient compte de sa masse. Nous définissons donc

| (V.17) |

où où est la charge de la particule considérée et où est sa masse, ce qui peut être comparé avec les formules (V.15) et (V.16).

V.4. ”Comportement spinoriel“

En mécanique classique, une rotation de agit comme l’identité. Nous allons voir que ce n’est pas le cas en mécanique quantique. Pour cela considérons un champ magnétique fixe parallèle à l’axe . Nous ne nous préoccupons pas des variables spatiales et travaillons donc dans l’espace de Hilbert à deux dimensions qui permet de décrire l’état de spin. Notons la base canonique associée. La formule (V.14) nous suggère d’écrire l’hamiltonien lié au système comme . Il faut donner un sens à cette expression: puisque est parallèle à l’axe des , prendre le produit scalaire avec revient à multiplier par le nombre . Puisque , on va travailler avec le hamiltonien

| (V.18) |

où l’on a noté . Les niveaux d’énergie (donc les valeurs propres de ) de la particule sont donc et les vecteurs propres associés sont . Supposons qu’à , le spin de la particule soit dans l’état avec . Notons L’équation de Schrödinger dit que , c’est-à-dire

ce qui conduit au système:

Avec les conditions initiales et , nous obtenons

| (V.19) |

Nous voulons maintenant calculer les moyennes , et . En revenant à la définition de la mesure d’une grandeur physique en mécanique quantique, on a

c’est-à-dire

| (V.20) |

On peut tirer deux conclusions des relations (V.20), (V.21) et (V.22):

-

(1)

la première est que la moyenne de la composante du moment magnétique (et donc du spin) dans l’axe parallèle au champ magnétique ne dépend pas du temps alors que sur des axes orthogonaux, cette moyenne est sinusoïdale de période . On appelle ce phénomène la précession de Larmor. C’est un fait directement observable par l’expérience et qui permet ainsi de confirmer le modèle théorique que l’on vient de construire.

-

(2)

D’après les relations (V.20), (V.21) et (V.22), les moyennes des coordonnées du moment magnétique sont -périodiques. En particulier, l’influence sur le comportement de la particule du moment magnétique est -périodique. Or, la construction même du spin suggère de l’interpréter comme une sorte de rotation interne et la -périodicité correspond au moment où cette rotation a fait un tour complet. Cependant, en revenant à (V.19), on voit que l’état n’est que -périodique et que . Les lecteurs qui connaissent la construction du groupe pourront faire le rapprochement avec cette situation.

Chapitre VI Principe de Pauli

Dans ce chapitre, nous allons étudier l’interaction entre plusieurs particules et aboutirons encore une fois à des conclusions éloignées de nos habitudes de physique classique.

VI.1. Systèmes de deux particules

Imaginons un système composé de deux (pour simplifier) particules décrites chacune dans des espaces de Hilbert et . Les principes de la mécanique quantique disent que l’on doit étudier le système dans l’espace . Il y a deux remarques importantes à faire: chacune sera l’objet d’un paragraphe.

VI.1.1. États d’intrication

Supposons dans ce paragraphe que les sont les espaces de dimension associés au spin des deux particules, que l’on suppose donc de spin . On a une base canonique dans chaque espace correspondant aux états propres de la composante du spin de chaque particule. Supposons qu’à un instant donné l’état du système est

Il faut savoir qu’expérimentalement, on est capable de produire ce genre de situation. Cet état est très particulier parce que l’on peut faire le raisonnement suivant: si on mesure la composante en du spin de la première particule, on trouvera avec probabilité et avec probabilité . De même, pour la seconde particule, on trouvera avec probabilité et avec probabilité . Là ou cela devient étonnant, c’est que la mesure simultanée de pour chacune des deux particules a une probabilité de : plus précisément, on mesurera simultanément pour la première particule et pour la seconde avec probabilité et on mesurera pour la première particule et pour la seconde avec probabilité . Les deux particules ne sont plus dissociées: on dit que le système est dans un état intriqué. On peut donner une définition mathématique plus précise:

DÉFINITION VI.1.

On dit que le système constitué des deux particules est dans un état intriqué si le vecteur d’état ne peut pas se mettre sous la forme .

Dans ces situations, les particules dépendent l’une de l’autre. Einstein, Podolsky et Rosen se basèrent sur ces états pour formuler un paradoxe connu sous le nom de paradoxe EPR permettant d’infirmer les principes de la mécanique quantique. Pour décrire très brièvement leur argument, ils disaient qu’en mesurant le spin de la première particule mais sans toucher à la deuxième et en communiquant ensuite le résultat trouvé, par exemple , on était certain de mesurer pour la deuxième, contredisant en apparence le fait qu’on avait une probabilité de trouver . On aboutit à des prédictions différentes en considérant deux systèmes d’une seule particule ou au contraire un seul système de deux particules. L’erreur dans leur raisonnement consiste à dire qu’en faisant une mesure sur la première particule, on ne change rien à l’état de la seconde. Les états intriqués sont justement des états où l’on ne peut plus dissocier les deux particules et leur attribuer à chacun un état bien distinct. Le paradoxe EPR sera d’ailleurs contredit par l’expérience.

VI.1.2. Indiscernabilité des particules

Un autre problème se pose: celui de savoir comment discerner deux particules. La plupart du temps, ce sont les

critères physiques qui permettent de le faire. Mais si maintenant les particules sont de même nature, deux électrons

par exemple ? La situation est différente de celles que l’on rencontre au quotidien: deux objets identiques ont toujours

de petites différences qui permettent de les différencier. Au niveau des particules, il en va autrement:

deux électrons sont identiques en tout point. Il reste alors une solution: celle d’attribuer un numéro à chacune

des particules et de suivre leur trajectoire. Mais là encore, c’est une méthode

qui ne marche qu’au niveau macroscopique,

les trajectoires des particules étant mal définies.

Ce problème se lit dans les principes de la mécanique quantique. En effet, prenons une situation physique quelconque où deux particules identiques sont soumises aux mêmes conditions physiques. Les espaces et sont alors égaux, de même que les hamiltoniens et . Notons et . Le hamiltonien du système formé par les deux particules, dont l’espace de Hilbert associé est doit être exactement

En effet, les valeurs propres de doivent être exactement les sommes des valeurs propres de

puisque l’énergie totale du système est égale à la somme de l’énergie portée par chaque

particule.

Considérons donc deux niveaux d’énergie et

distincts de et notons et les vecteurs propres correspondants.

On remarque que la valeur propre de possède un espace propre de dimension

au moins contenant et . La question est maintenant: supposons que l’on

fasse une mesure de l’énergie du système à l’instant et que l’on trouve . Les principes de mécanique

quantique disent qu’en , le vecteur d’état doit être un vecteur propre normalisé de l’espace propre

associé à . Le problème est maintenant qu’il n’y a aucune raison de priviligier un choix de vecteur propre

plutôt qu’un autre dans cet espace propre. On pourrait par exemple se dire qu’on a numéroté les particules et que l’on