58mm \bbkannee63ème année, 2010-2011 \bbknumero1036

Invariants de Welschinger

Le but de cet exposé est de présenter des invariants découverts par Welschinger qui sont adaptés à des problèmes de géométrie énumérative réelle. Ces problèmes énumératifs sont classiquement formulés dans le cadre de la géométrie algébrique réelle mais ils trouvent leur solution la plus naturelle dans le cadre de la géométrie symplectique réelle. Ceci permet en particulier de les étudier via des techniques spécifiques puissantes comme la théorie symplectique des champs. Les invariants de Welschinger sont des analogues réels de certains invariants de Gromov-Witten.

1 Introduction

Une variété symplectique réelle est une variété différentiable munie d’une -forme fermée non-dégénérée – la forme symplectique – et d’une involution anti-symplectique , vérifiant - – la structure réelle. La dimension de est nécessairement paire, notée . S’il est non-vide, le lieu réel est une sous-variété lisse lagrangienne, i.e. et . Ceci découle de l’énoncé analogue pour les structures réelles linéaires sur et du théorème des fonctions implicites. Citons les exemples fondamentaux suivants : les espaces des phases de la mécanique classique, associés à des espaces de configurations qui sont des variétés lisses, munis de la structure réelle canonique ; l’espace projectif muni de la forme de Fubini-Study et de la structure réelle donnée par la conjugaison complexe ; les variétés projectives lisses définies par des polynômes homogènes à coefficients réels, avec la structure induite par celle de . On a un modèle local pour au voisinage de : un voisinage de est isomorphe à un voisinage de la section nulle dans [47].

Depuis Gromov [16] nous savons qu’il est utile de regarder les variétés symplectiques comme des analogues “flexibles” des variétés kähleriennes. De façon plus précise, soit l’espace des structures presque-complexes (de classe , ) sur qui sont -compatibles, i.e. telles que est une métrique riemannienne. Les éléments de sont les sections d’un fibré à fibres contractiles, isomorphes à , de sorte que est une variété de Banach séparable non-vide et contractile. En présence d’une structure réelle on obtient une involution dont le lieu des points fixes est l’espace des structures presque-complexes -compatibles qui rendent anti-holomorphe. Welschinger a montré que l’espace est une variété de Banach séparable et contractile [49, §1.1].

Un choix de permet de considérer l’espace des courbes (rationnelles) -holomorphes , solutions de l’équation où est la structure complexe de . C’est une équation de type Cauchy-Riemann, elliptique d’indice , où et est la première classe de Chern du fibré complexe . Lorsque , il existe une involution naturelle sur l’espace des courbes -holomorphes, et ses points fixes s’appellent courbes -holomorphes réelles. On considère par la suite les espaces de solutions modulo reparamétrisation conforme à la source, et on parle alors d’espaces de modules.

La variété symplectique est dite semi-positive (resp. fortement semi-positive) si, pour toute classe sphérique telle que , on a l’implication (resp. ). Les invariants de Gromov-Witten (en genre ) d’une variété semi-positive sont définis de la façon suivante [37] : on se restreint aux courbes dites simples qui ne factorisent pas à travers un revêtement ramifié non-trivial de , on enrichit la source de points marqués mobiles, on impose des conditions d’incidence aux points marqués de façon à ramener la dimension des espaces de modules à zéro, et finalement on compte les solutions. Notons les deux spécificités suivantes : (i) le résultat peut être interprété de façon duale comme le calcul d’une intégrale sur l’espace de modules de courbes avec points marqués. Ce dernier porte une classe fondamentale puisqu’il possède une compactification par des strates de codimension . Par ailleurs, les conditions d’incidence ne doivent pas nécessairement être ponctuelles, ce qui a des conséquences profondes comme par exemple l’existence du produit quantique sur [33, 40, 37] ; (ii) lorsque les conditions d’incidence sont représentées par des sous-variétés -complexes, les courbes sont comptées avec le même signe. Ceci est une manifestation de la positivité des intersections des objets holomorphes.

Le cas particulier des conditions d’incidence ponctuelles est fondamental pour la suite. Soit et l’espace des modules de courbes -holomorphes simples avec points marqués, qui représentent la classe .

On suppose que divise et on pose .

Soit un -uplet de points deux-à-deux distincts. Pour un choix générique de l’espace est une variété de dimension et est une valeur régulière de l’application d’évaluation

La valeur de a été choisie telle que la source et le but de soient de même dimension. Notons que admet une extension naturelle à la compactification de Gromov-Kontsevich par des courbes stables [33, 37]. On note et . Pour générique la fibre est compacte, formée d’un nombre fini de points qui sont des courbes immergées. Voici une ébauche d’argument pour montrer que ce nombre ne dépend pas du choix de ou du choix générique de . On fixe et on démontre l’indépendance par rapport à en utilisant une méthode de continuité : soit l’ensemble des pour lesquels contient des courbes cuspidales, ou pour lesquels contient des courbes réductibles. Le point clé est que est une union au plus dénombrable de sous-variétés de codimension de . Soient tels que et soient définis. L’espace étant contractile, il existe un chemin , reliant à . Pour un choix générique du chemin l’espace de modules à paramètre est une variété de dimension , et les points critiques de la projection naturelle sont les courbes cuspidales. Un chemin générique évite , de sorte que est un revêtement propre de . On obtient que la fonction est localement constante, donc constante sur . Par ailleurs est localement constante en à fixé. Puisque est connexe, on obtient que ne dépend pas du choix de et .

Supposons maintenant donnée une structure réelle et une classe d’homologie telle que et divise , de sorte que . On suppose par la suite . On considère et une collection réelle de points , i.e. une collection composée de points dans et de paires de points dans conjugués par , avec . Notons le nombre de courbes rationnelles -holomorphes réelles passant par .

Le nombre dépend à fixé du choix de ou encore, de façon équivalente, du choix de 111Voir l’exemple des cubiques rationnelles dans à la fin de cette section.. Il s’ensuit que l’argument qui montrait l’indépendance de par rapport aux choix doit nécessairement tomber en défaut. En effet, ce dernier était basé sur le fait que l’espace des “accidents” vivait en codimension . Par contraste, la partie réelle vit en codimension et ne pourra plus être évitée par un chemin générique.

Ceci était à peu de choses près la situation avant les travaux que nous exposons dans cet article. Il y avait des murs – dans – que l’on ne savait pas comment franchir. Welschinger a imaginé le phénomène suivant :

Il est possible d’attribuer des signes aux courbes réelles soumises à des conditions d’incidence ponctuelles de manière à ce que leur comptage algébrique soit un invariant.

La démarche de Welschinger est la suivante : (i) il fixe une composante connexe de et un entier , avec si ; (ii) il fixe une collection réelle de points ayant points réels appartenant tous à , et il choisit assez générique pour que soit une valeur régulière de l’application d’évaluation

et pour que la préimage de par ne contienne pas de courbes réductibles. Ceci assure en particulier la compacité de ; (iii) il attribue des signes aux éléments et définit

On appellera les signes signes de Welschinger222Lorsque , Welschinger appelle ce signe état spinoriel de et le note [50, 51].. La recette d’attribution des signes est valable pour des variétés symplectiques de dimension arbitraire. En dimension , on requiert qu’une certaine hypothèse de nature topologique soit vérifiée, hypothèse qui assure l’existence d’une structure , ou , ou sur un fibré vectoriel approprié au-dessus de . La définition des signes en dimension utilise le choix d’une telle structure , cf. §2.3. Finalement, (iv) Welschinger démontre

[[49, 50, 51]] Soit une composante connexe de et avec si . On considère des collections ayant points réels, situés tous sur . En dimension (resp. ), le nombre (resp. avec une structure ) ne dépend ni du choix de , ni du choix générique de .

Puisque le lieu réel de est connexe, il ne peut y avoir de courbe -holomorphe réelle passant par que si tous les points réels de appartiennent à la même composante de . Ceci justifie le choix d’une composante dans la définition de l’invariant , qui dépend par ailleurs de ce choix. Lorsque est connexe on note simplement . L’estimée fondamentale suivante découle directement de la définition :

Le nombre de courbes -holomorphes réelles passant par vérifie

Exemple. — Cubiques rationnelles dans [8, Prop. 4.7.3], cf. aussi [44, Prop. 3.6]. Soit et , de sorte que , et .

(i) Le nombre de cubiques rationnelles complexes passant par points génériques de vaut . C’est un calcul classique qui remonte à Schubert. On considère un pinceau de cubiques dont le lieu de base contient ces points et on note l’éclatement de aux points du lieu de base, de sorte que . Pour un choix générique des points les fibres singulières de la fibration sont nodales (), alors que les fibres génériques sont des courbes elliptiques (). Ce ne sont donc que les fibres singulières qui contribuent à la caractéristique d’Euler de et il doit y en avoir exactement .

(ii) Le nombre de cubiques rationnelles réelles passant par une collection générique composée de points réels et paires de points complexes conjugués est minoré par . Pour le voir, considérons un pinceau de cubiques réelles dont le lieu de base est constitué de ces points et d’un point additionnel qui est réel. La partie réelle de l’éclatement fibre au-dessus de , et on a . Les fibres lisses sont des parties réelles de cubiques lisses, homéomorphes à une ou deux copies du cercle (). Ce ne sont donc que les fibres singulières qui contribuent à la caractéristique d’Euler. Celles-ci sont des cubiques réelles nodales, ayant un unique nœud réel, et leur caractéristique d’Euler vaut selon que ce nœud réel est solitaire (intersection de deux branches complexes conjuguées) ou non-solitaire (intersection de deux branches réelles). Dans le premier cas la cubique est l’union d’un point et d’un cercle, dans le deuxième cas la cubique est homéomorphe à un bouquet de deux cercles. Notons le nombre de fibres singulières avec un nœud solitaire et le nombre de fibres singulières avec un nœud non-solitaire, de sorte que

Alors vérifie l’estimée

Pour chacune des valeurs possibles est atteinte pour un choix approprié de [8, 44]. Les signes de Welschinger pour les cubiques rationnelles réelles sont

La valeur de l’invariant de Welschinger est donc

Remarque. — Cette identification avec la caractéristique d’Euler du lieu réel d’une variété, bien qu’amusante puisque les notations coïncident, semble fortuite. La notation utilisée par Welschinger est plutôt motivée par l’espoir que cet invariant puisse être “catégorifié” en l’interprétant comme caractéristique d’Euler d’un groupe d’homologie. La topologie des petites dimensions regorge de tels exemples, dont le plus fameux est celui de l’homologie de Khovanov qui catégorifie le polynôme de Jones.

Notre article est structuré de la manière suivante. La section §2 contient la définition des signes de Welschinger en dimension arbitraire et la preuve du théorème 1. Dans §3 on explore une deuxième direction de recherche initiée par Welschinger qui est celle de l’utilisation des techniques de la théorie symplectique des champs [4, 9] en géométrie algébrique réelle333Nous nous devons de mentionner un théorème précurseur dû à Viterbo [46] et Eliashberg [9], expliqué par Kharlamov dans un exposé au séminaire Bourbaki [29].. Nous nous concentrons sur un résultat d’optimalité pour les invariants en dimension quatre et nous donnons quelques ouvertures vers les invariants relatifs. Finalement, dans §4 nous donnons un aperçu de résultats connexes aux invariants de Welschinger, obtenus notamment en utilisant des techniques de géométrie tropicale ou des idées inspirées par la conjecture de symétrie miroir.

Le lecteur est chaleureusement invité à consulter l’article de survol [57] écrit par Welschinger à l’occasion de l’ICM 2010.

2 Invariants pour des conditions d’incidence ponctuelles

2.1 L’invariant de Welschinger en dimension

On considère une variété symplectique réelle de dimension quatre et une classe d’homologie telle que . (Les variétés de dimension quatre sont automatiquement fortement semi-positives.) On note et l’on suppose . On fixe une collection réelle , composée de points réels situés sur la même composante de et de paires de points dans conjugués par , avec .

Soit . On note l’ensemble des courbes -holomorphes simples homologues à passant par . Pour générique, cet ensemble est fini et consiste en des courbes irréductibles, immergées, ayant des points doubles transverses (nœuds). (Par la formule d’adjonction, il y en a .) Un nœud réel peut être solitaire (intersection de deux branches complexes conjuguées), ou pas (intersection de deux branches réelles). Welschinger définit la masse d’une courbe comme le nombre de nœuds réels solitaires. Le signe de Welschinger de est défini par

Le lecteur est invité à comparer cette définition avec l’exemple de la section précédente. On pose

Démonstration du théorème 1 dans le cas [48, 49]. — L’indépendance de par rapport au choix de est une conséquence de l’indépendance par rapport au choix de à fixé. Ceci découle de l’observation suivante : deux collections , dont les points réels sont en nombre égal et sont situés sur la même composante connexe de sont reliées par une isotopie symplectique réelle, qui induit en particulier une isotopie de structures presque complexes réelles.

Fixons maintenant une collection réelle et deux structures presque complexes réelles génériques et . L’espace des structures réelles compatibles avec étant contractile, il existe un chemin lisse reliant à . Pour un choix générique du chemin l’espace de modules à paramètre

est une variété lisse de dimension . La première projection est une application de Fredholm d’indice . Welschinger démontre dans [49] que, lorsque le chemin est choisi de façon générique, il existe un ensemble fini qui vérifie les conditions suivantes :

-

1.

le nombre est défini et est localement constant pour ;

-

2.

pour l’une des situations suivantes se produit :

-

(a)

contient une courbe dont toutes les singularités sont des points doubles ordinaires à l’exception de l’une d’entre elles qui est un point de tangence de deux branches, ou un point triple réel ordinaire, ou un point de rebroussement réel de première espèce ;

-

(b)

il existe une suite et des éléments qui convergent au sens de Gromov vers une courbe réductible composée de deux branches irréductibles réelles dont les singularités sont des points doubles ordinaires ;

-

(a)

(Intuitivement, la convergence de Gromov généralise au cadre -holomorphe la dégénérescence d’une conique de vers une union de deux droites.) L’apparition du cas (b) est équivalente à la non-compacité de , alors que les courbes cuspidales du (a) correspondent aux points critiques de la projection . Ceux-ci peuvent être supposés non-dégénérés pour un choix générique du chemin ; ce seront en particulier des maxima ou des minima locaux pour .

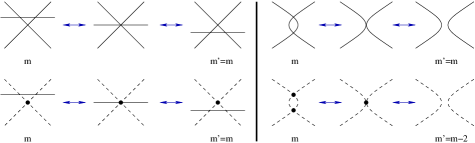

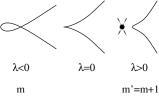

Il s’agit de montrer que l’invariant ne change pas lorsque l’on traverse une valeur . La preuve est contenue dans la Figure 1 lorsqu’il s’agit d’un point de tangence de deux branches (la masse de la courbe en question change de , , ou ), ou bien lorsqu’il s’agit d’un point triple réel ordinaire (la masse de la courbe reste constante).

Les deux autres situations sont très délicates. Welschinger s’appuie dans son analyse de façon essentielle sur les travaux de Ivashkovich et Shevchishin [28, 41] pour décrire le voisinage d’une courbe réductible, respectivement celui d’une courbe singulière, cf. §2.2.

() Le cas d’une courbe réductible. Soit une courbe -holomorphe réelle réductible qui est l’union de deux composantes réelles irréductibles , ayant points d’intersection transverse réels. Welschinger démontre [49, Proposition 2.14] qu’il existe un voisinage de dans la compactification de Gromov tel que, pour proche de , l’intersection consiste en exactement courbes -holomorphes réelles irréductibles, chacune d’entre elles étant obtenue topologiquement en lissant un des points réels d’intersection de et . En fixant et proches de on obtient de cette manière deux collections composées de courbes chacune, qui sont naturellement mises en bijection. Les courbes qui se correspondent ont le même nombre de points doubles réels solitaires, de sorte que leurs masses sont égales. Par conséquent le nombre ne change pas lorsque l’on traverse la valeur .

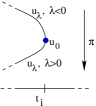

() Le cas d’une courbe cuspidale. Soit une courbe réelle ayant un unique point de rebroussement réel, correspondant à un maximum local (resp. minimum local) non-dégénéré de . Welschinger démontre [49, Proposition 2.16] qu’il existe un voisinage de dans tel que, pour (resp. ) proche de , l’intersection consiste en exactement deux courbes , telles que et, pour (resp. ) proche de , l’intersection est vide, cf. Figure 2 ci-dessous. (Dans cet énoncé, la partie difficile est de montrer la relation entre les masses des courbes , qui est expliquée par la remarque ci-dessous.) On en déduit que le nombre ne change pas lorsque l’on traverse la valeur . Le fait d’avoir défini par une somme alternée s’avère crucial pour cette étape de la preuve.

Remarque. — L’exemple suivant est fondamental pour comprendre le cas () ci-dessus. Considérons la famille , de courbes réelles affines, indexée par réel proche de zéro. La courbe a un point de rebroussement en , alors que a un nœud réel non-solitaire (resp. solitaire) pour (resp. ) correspondant aux paramètres (Figure 2). Lorsque l’on regarde ces courbes dans leurs masses vérifient donc la relation pour . Le cas () découle du fait que cette famille de courbes constitue un modèle local pour au voisinage de ([49, Lemme 2.6], [28, Corollaire 1.4.3]).

|

|

2.2 Espaces de modules de courbes -holomorphes

Nous venons de voir que la définition des signes de Welschinger en dimension est topologique. Par contraste, leur définition en dimension mélange analyse et géométrie : on utilise l’opérateur de Fredholm obtenu en linéarisant l’équation des courbes -holomorphes, mais aussi une structure supplémentaire de nature spinorielle sur . Dans cette section nous introduisons les notions analytiques fondamentales requises pour définir les signes de Welschinger en suivant les références [37, §3 et App. C], [28, §1], [2, §1] et [50]. On choisit comme avant et on suppose .

Fixons . Soit la variété de Banach dont les points sont les applications de classe de Sobolev homologues à . Les éléments de sont en particulier des fonctions continues. Un choix de détermine un fibré de Banach de fibre , l’espace des formes -antilinéaires de classe à valeurs dans . Le lieu des zéros de la section

noté , est l’espace des applications -holomorphes lisses homologues à , la lissité étant une conséquence de la régularité elliptique. On note le sous-espace des courbes -holomorphes simples. Pour un choix générique de la section est transverse à la section nulle le long de ; un tel est dit régulier. La régularité de équivaut à la surjectivité en tout point de la composante verticale de la différentielle , notée

Choisissons des coordonnées locales sur et , conformes sur ce dernier. La différentielle verticale s’écrit alors sous la forme . On voit en particulier que est un opérateur de Cauchy-Riemann généralisé, au sens où il vérifie la relation pour toute fonction sur à valeurs réelles 444Les opérateurs de Cauchy-Riemann sont les opérateurs qui vérifient cette identité pour toute fonction à valeurs complexes.. L’opérateur est en particulier elliptique et son indice (réel) est donné par la formule de Riemann-Roch

La dimension de est égale à lorsque est surjectif. Le groupe agit librement sur par reparamétrisation à la source, et l’espace de modules de courbes -holomorphes est de dimension .

Remarque (courbes simples). — Nous avons restreint notre attention aux courbes simples, pour lesquelles les réguliers sont génériques. Ceci ne résulte pas en une perte de généralité tant que l’objet d’intérêt est l’image des courbes dans . En effet, toute courbe -holomorphe est revêtement ramifié d’une courbe simple [37, §2.5].

Remarque (généricité). — La généricité des réguliers pour les courbes simples découle de l’argument suivant. Soit le sous-espace des applications dites quelque part injectives, pour lesquelles il existe tel que . Considérons le fibré de Banach de fibre muni de la section . Le point clé est que la section est transverse à la section nulle, de sorte que l’espace de modules universel est une sous-variété de Banach. La projection sur le deuxème facteur vérifie , , de sorte que est une application de Fredholm de même indice que . Le théorème de Sard-Smale assure que les valeurs régulières de forment un ensemble dense, et ces sont en particulier réguliers au sens précédent. Tous les énoncés de généricité de cet article se démontrent selon un schéma similaire, en construisant un espace de modules universel approprié et en calculant l’indice de Fredholm de la projection . À titre d’exemple, mentionnons le fait que les éléments de sont immergés lorsque est générique, ou bien le fait qu’un chemin générique rencontre des murs d’un certain type.

On a l’identité remarquable [28, Lemme 1.3.1]. Celle-ci détermine un diagramme commutatif

L’opérateur induit est de Fredholm d’indice . Si est surjectif alors l’est aussi et l’espace tangent à s’identifie naturellement à .

En considérant la partie -linéaire de l’opérateur on aboutit à une description fine du noyau et du conoyau de . On note (resp. ) la partie -linéaire (resp. -anti-linéaire) de . L’opérateur est d’ordre zéro555Plus précisément , avec le tenseur de Nijenhuis [37, Lemme C.7.3].. L’opérateur de Cauchy-Riemann définit une structure holomorphe unique sur dont c’est l’opérateur canonique [28, Lemme 1.2.3] (voir aussi [31, §I.3]). On note le fibré holomorphe défini par . L’identité implique puisque est -linéaire. Lorsque on en déduit un morphisme analytique injectif qui s’insère dans une suite exacte courte

Le faisceau se décompose

avec un fibré vectoriel holomorphe de rang , que l’on appelle fibré normal de , et un faisceau gratte-ciel à support dans l’ensemble des zéros de . La fibre de en est , avec l’ordre d’annulation de en .

Proposition 1.

[28, Lemme 1.5.1] On a

Ce type de calcul permet de décrire la codimension générique de différents types d’accidents dans des familles de courbes -holomorphes, cf. remarque précédente. Par exemple, les courbes soumises à contraintes ponctuelles et qui ne sont pas immergées apparaissent en codimension complexe par rapport à , respectivement en codimension réelle par rapport à [51, Lemme 5.1]. Lorsque est une immersion on a et l’opérateur est un opérateur de Cauchy-Riemann généralisé sur . Sa partie -linéaire est l’opérateur canonique agissant sur les sections de .

Soit l’espace des courbes -holomorphes simples avec points marqués, constitué de paires avec et une collection de points distincts. L’espace de modules est le quotient par l’action diagonale de via . On a Le but et la source de l’application d’évaluation naturelle

sont de même dimension exactement lorsque .

On suppose désormais que est une courbe immergée, de sorte que . Soit le sous-espace de codimension constitué des sections qui s’annulent aux points de . Notons la restriction de à , un opérateur de Fredholm d’indice . On note . C’est un fibré dont les sections holomorphes s’identifient aux sections holomorphes de qui s’annulent aux points de .

Proposition 2.

Supposons immergée et surjectif. Les conditions suivantes sont équivalentes.

-

i.

est un point régulier de ;

-

ii.

l’opérateur est un isomorphisme ;

-

iii.

le fibré se décompose en une somme directe de fibrés holomorphes isomorphes

Preuve. — Pour montrer (i)(ii) on utilise les identifications

Celles-ci sont implicitement contenues dans la preuve par Ivashkovich et Shevchishin de la Proposition 1. Ainsi (i) et (ii) sont équivalentes à .

Montrons (i)(iii). Par un théorème de Grothendieck il existe un scindement . La condition est équivalente à pour tout , ce qui force . D’un autre côté, puisque est immergée le degré de est . On en déduit que . Finalement, (iii)(i) découle du fait que .

Une courbe immergée est dite équilibrée si .

Les courbes équilibrées jouent un rôle clé dans la définition des signes de Welschinger en dimension (cf. §2.3).

Remarque (variétés convexes). — Etant donnée une variété symplectique (fortement semi-positive), les espaces de modules de courbes simples et les invariants de Gromov-Witten sont définis pour un choix générique, typiquement non-intégrable, de la structure presque complexe, et ceci pour des raisons de transversalité. Il existe néanmoins une classe de variétés complexes où la transversalité est automatique : les variétés convexes.

Une variété complexe lisse est dite convexe si pour tout morphisme . La classe principale d’exemples est constituée des espaces homogènes , avec un groupe de Lie et un sous-groupe parabolique [13, §0.4] : espaces projectifs, grassmanniennes, variétés de drapeaux, quadriques lisses, produits de telles variétés. En effet, dans cette situation est engendré par ses sections globales et il en est de même pour . Les opérateurs et sont automatiquement surjectifs. Les espaces de modules sont définis dès que est une valeur régulière de . Pour une variété convexe tous les arguments précédents fonctionnent à fixé en choisissant génériquement, y compris en présence d’une structure réelle [50].

2.3 L’invariant de Welschinger en dimension

On suppose dans cette section et pair. Le nombre de points marqués nécessaires pour rigidifier l’espace de modules de courbes -holomorphes homologues à avec des conditions d’incidence ponctuelles est . Étant donné générique, la définition des signes de Welschinger des courbes se fait en plusieurs étapes.

Choix d’une structure sur . Choisissons une métrique riemannienne sur . Le revêtement universel (à deux feuillets) du groupe orthogonal admet deux structures de groupe différentes, notées , pour lesquelles la projection est un morphisme de groupes : pour (resp. ) le relevé d’une réflection est d’ordre quatre (resp. d’ordre deux). L’obstruction à relever le -fibré principal des repères sur à un -fibré principal est donnée par la classe caractéristique [30, Lemme 1.3], où , sont les classes de Stiefel-Whitney. La formule de Wu pour la classe de Stiefel-Whitney totale [36, §11] implique que l’obstruction s’annule pour une variété compacte de dimension trois. Une structure est un -fibré principal qui relève le fibré des repères de . L’espace des structures est affine sur .

On choisit par la suite une structure sur , notée .

Les composantes orientables de admettent des structures (on a et l’obstruction à l’existence d’une structure est ). Le choix d’une orientation de permet de réduire la structure à une structure .

Définition du signe de Welschinger d’un opérateur de Cauchy-Riemann généralisé réel [51]. Soient , une courbe -holomorphe simple immergée, une collection réelle de points distincts dans . Supposons que a une partie réelle non-vide. Soit le fibré normal de , regardé en tant que fibré complexe. Soit l’espace des opérateurs de Cauchy-Riemann sur , l’espace des opérateurs de Cauchy-Riemann réels (invariants sous l’action de ), l’espace des opérateurs de Cauchy-Riemann généralisés sur , et l’espace des opérateurs de Cauchy-Riemann généralisés réels. Nous considérons des opérateurs de classe . À titre d’exemple, est un espace affine sur , alors que est un espace affine sur , le sous-espace propre correspondant à la valeur propre pour l’action de . On note la restriction de à . On définit le signe de Welschinger666Welschinger appelle ce signe état spinoriel de et le note [50, 51]. d’un opérateur tel que soit inversible en trois étapes.

(i) On définit le signe de Welschinger d’un opérateur tel que soit inversible de la manière suivante. L’opérateur définit une structure holomorphe sur pour laquelle on a une décomposition (Corollaire 2.2). Cette décomposition est compatible avec l’action de et on en déduit un scindement . Notons , de sorte que définit un nœud immergé dans . Ce nœud est équipé d’un repère d’axes mobiles . Supposons que et sont orientables, i.e. est pair. Le repère d’axes mobiles peut être alors enrichi en un repère mobile qui relève au fibré des repères de . On définit selon que ce lacet se relève au -fibré principal , ou pas. Dans le cas où et ne sont pas orientables, on les tord par un demi-tour à droite le long du fibré trivial , et on se ramène à la situation précédente [50, §2.2] ;

(ii) On montre que l’espace des opérateurs tels que n’est pas inversible est contenu dans une union dénombrable de sous-variétés de codimension [51, §3.1] ;

(iii) On définit le signe de Welschinger d’un opérateur tel que soit inversible de la manière suivante. On choisit un chemin générique dans reliant à avec inversible, on note le nombre de fois que le chemin intersecte le mur des opérateurs tels que a un conoyau de dimension , et on pose

Un argument d’intersection montre que la valeur ne dépend pas du choix de . Par ailleurs, Welschinger prouve que le résultat ne dépend pas du choix de non-plus. Ceci revient à montrer que, lorsque et sont adjacents à un même mur d’opérateurs ayant un conoyau de dimension , leurs signes diffèrent [51, Proposition 3.2]. Le phénomène sous-jacent est le suivant : au moment de la traversée du mur le fibré normal scinde comme . Ceci correspond au fait que, dans le cours de la déformation, l’une des sections qui engendraient un sommand direct traverse la section nulle et acquiert un zéro supplémentaire. Ceci implique que le lacet des repères d’un côté du mur se déduit du lacet de l’autre côté en rajoutant un générateur de . Un et un seul de ces deux lacets se relève donc au fibré , ce qui équivaut à dire que les signes de Welschinger de et sont opposés.

Définition du signe de Welschinger d’une courbe . Soit fixé et assez générique pour que les éléments de soient des courbes plongées et des valeurs régulières de l’application d’évaluation , en particulier des valeurs régulières de l’application d’évaluation . Chaque telle courbe détermine un opérateur sur dont la restriction est un isomorphisme (Corollaire 2.2). On pose

Esquisse de la démonstration du théorème 1 dans le cas [50, 51]. — La condition impose que la partie réelle des courbes considérées est non-vide, de sorte que leurs signes de Welschinger sont définis. La démonstration de l’invariance de par rapport au choix de et suit exactement les mêmes étapes que dans le cas . Le cas des courbes cuspidales est remplacé par le cas des courbes telles que a un conoyau de dimension . Ce cas est tautologique, au sens où il a déjà dû être traité pour montrer l’indépendance de , par rapport au choix de , cf. ci-dessus. Le cas des courbes réductibles est traité par Welschinger en réduisant le problème à la situation où est intégrable au voisinage de la courbe, une situation similaire à celle rencontrée dans le cas des variétés convexes. Cette simplification est rendue possible par le fait que l’on peut choisir à volonté le point par lequel on traverse le mur des courbes réductibles, ainsi que le segment avec lequel on traverse ce mur. Le problème à fixé et variable est alors équivalent à un problème à fixé et variable. Le fait que soit fixé et intégrable entraîne que la structure holomorphe sur le fibré est constante. La preuve est finie en analysant le comportement d’une section holomorphe appropriée lorsque franchit le mur [50, Proposition 3.7].

Remarque (signes en dimension ). — La définition des signes de Welschinger en dimension suit les mêmes étapes qu’en dimension trois : (i) on impose des conditions topologiques sur qui garantissent l’existence d’une structure ou sur un certain fibré défini à partir de et contenant ce dernier comme sous-fibré ; (ii) on choisit une telle structure et on définit un signe pour les opérateurs de Cauchy-Riemann réels sur tels que est inversible ; (iii) on en déduit un signe pour les opérateurs de Cauchy-Riemann réels généralisés sur tels que soit inversible ; (iv) étant donnée , on définit le signe . À la différence du cas , le nombre n’est plus invariant lors de la traversée de certains murs de courbes réductibles. C’est une question ouverte importante que de comprendre quelle est la bonne définition d’un invariant de Welschinger en dimension . En particulier, il me semble important de donner une définition purement analytique des signes de Welschinger pour .

Remarque (signes en dimension ). — Les signes de Welschinger en dimension peuvent être reformulés dans le langage de cette section. Supposons pour simplifier que est orientable et soit une structure sur . Fixons une orientation sur . Étant donnée , les trois informations suivantes sont équivalentes :

-

—

la parité de la masse de ;

-

—

la parité du nombre de nœuds réels non-solitaires de ;

-

—

la parité du nombre de tours effectués par le lacet orienté , mesurée par la structure selon la recette suivante : soit le champ tangent orienté le long de et un champ le long de tel que soit une base positivement orientée de en chaque point de . On dit que effectue un nombre pair, resp. impair de tours par rapport à si le lacet à valeurs dans le fibré des repères de se relève au fibré , resp. ne se relève pas.

3 Optimalité, congruences

Dans cette section nous abordons deux questions essentielles liées aux invariants du §2 en dimension quatre. La première question est celle de l’optimalité des bornes inférieures fournies par , cf. Corollaire 1.

Existe-t-il des structures presque complexes réelles génériques telles que ?

Cela revient à demander s’il existe des structures presque complexes réelles génériques pour lesquelles les éléments de sont comptés avec le même signe. Un exemple de telle situation, qui apparaîtra plus bas, est celui où tous les éléments de ont un lieu réel plongé. Les éventuels nœuds réels d’une courbe sont alors solitaires et leur nombre, égal à la masse , est de même parité que le nombre total de points doubles de , encore appelé le genre lisse de . La courbe étant immergée, on a par la formule d’adjonction. Tous les éléments de sont donc comptés dans cette situation avec le même signe .

La deuxième question est celle des congruences :

Peut-on identifier dans certaines situations des (grands) diviseurs de ?

Une réponse affirmative a des conséquences immédiates sur la borne inférieure : si n’est pas nul et est divisible par un entier , alors pour tous et . Mais l’enjeu ne s’arrête pas là : les problèmes de congruence touchent historiquement au cœur de la géométrie algébrique réelle et sont la manifestation de phénomènes profonds. À titre d’exemple, évoquons la congruence de Gudkov-Arnol’d-Rokhlin qui a marqué l’irruption des méthodes de topologie des variétés de dimension quatre en géométrie algébrique réelle dans les années 1970 [8, §1] : soit une courbe plane réelle maximale de degré , i.e. ayant un nombre maximal de composantes connexes (ovales). Soit , resp. , le nombre d’ovales contenus à l’intérieur d’un nombre pair, resp. impair d’autres ovales. Alors .

Les résultats de Welschinger que nous présentons dans cette section marquent l’irruption des méthodes de la théorie symplectique des champs en géométrie algébrique réelle.

3.1 Énoncés

(optimalité [55, Théorème 1.1]) Supposons que contient une sphère ou un plan projectif réel , et dans ce deuxième cas supposons que est symplectomorphe au plan projectif complexe éclaté en six points complexes conjugués au maximum. Soit . Il existe des structures presque complexes régulières telles que .

Remarque (signe). — Nous allons exhiber dans la preuve des réguliers tels que les éléments de ont tous un lieu réel plongé. En vue de la discussion précédente le signe de sera alors déterminé par l’inégalité .

Remarque (maximalité). — En écrivant , la condition peut être formulée de façon équivalente comme une condition de maximalité pour le nombre de paires de points complexes conjugués dans . Il est utile de comparer cette situation à celle opposée, où est maximal, qui est le cadre des résultats de Itenberg, Kharlamov et Shustin mentionnés dans la section §4.

([55, Corollaire 1.3]) Soit le plan projectif complexe ou la quadrique ellipsoïde de dimension deux, et choisissons . On a l’égalité pour la structure complexe standard lorsque les points complexes conjugués sont choisis très proches d’une conique imaginaire pure dans le premier cas et d’une section hyperplane réelle disjointe de dans le second.

Remarque. — Nous renvoyons au papier [55, §1] pour deux autres résultats d’optimalité : en dimension quatre, lorsque et le lieu réel contient un tore, et en dimension six pour certaines variétés convexes dont le lieu réel contient une sphère.

(congruence [55, Théorème 2.1]) Supposons que contient une sphère ou un plan projectif réel , et dans ce deuxième cas supposons que est symplectomorphe au plan projectif complexe éclaté en six points complexes conjugués au maximum. Si et , la puissance divise . Si et , la puissance divise .

Remarque. — Nous renvoyons le lecteur à [55, §2] pour des variantes raffinnées de ce théorème, ainsi que pour un autre résultat de congruence concernant la quadrique ellipsoïde de dimension trois.

3.2 Théorie symplectique des champs

L’ingrédient conceptuel nouveau qui intervient dans les preuves des théorèmes 3.1 et 3.1 est la théorie symplectique des champs inventée par Eliashberg, Givental et Hofer [9]. L’outil-clé de celle-ci est le théorème de compacité [4]. Soit une suite de courbes -holomorphes à valeurs dans , avec . Le théorème de compacité de Gromov [16, 37] décrit les dégénérescences possibles dans la suite lorsque tend vers une limite avec . Le théorème de compacité en théorie symplectique des champs décrit les dégénérescences possibles dans la suite lorsque la suite acquiert une singularité d’un type très particulier lorsque , singularité qui est concentrée le long d’une hypersurface de type contact . Cette condition signifie que admet au voisinage de une primitive telle que est une forme de contact, i.e. . En présence d’une structure réelle, on demande que soit -invariante et . Un deuxième outil-clé de la théorie symplectique des champs est le théorème de recollement [9, 20, 3, 21]. Sous des hypothèses de transversalité appropriées celui-ci assure que toute configuration de courbes holomorphes qui est une limite possible est aussi une limite véritable.

Nous expliquons dans cette section les phénomènes qui se rattachent à la théorie symplectique des champs dans notre contexte, à savoir celui d’une paire avec une composante connexe de . Rappelons qu’un voisinage de dans est isomorphe à un voisinage de la section nulle dans . Choisissons une métrique riemannienne sur telle que soit contenu dans ce voisinage et posons . La restriction est une forme de contact dont le champ de Reeb, défini par et , est le générateur du flot (co)géodésique sur . Le dual de par rapport à est le champ de Liouville et son flot vérifie . On obtient un symplectomorphisme entre un cylindre , et un voisinage de . Nous pouvons maintenant préciser les structures presque complexes singulières le long de qui sont admises par la théorie symplectique des champs.

[56, §2.1] Soit une structure presque complexe (réelle) définie dans et compatible avec . On dit que est -singulière si

-

i.

préserve la distribution de contact pour chaque , et sa restriction à ne dépend pas de ;

-

ii.

vérifie le long de , avec une fonction paire d’intégrale infinie.

[56, §2.1] Soit une structure presque complexe (réelle) définie dans et compatible avec . On dit que a un cou cylindrique sur si

-

i.

préserve la distribution de contact pour chaque , et sa restriction à ne dépend pas de ;

-

ii.

vérifie le long de , avec une fonction paire.

La valeur de l’intégrale est appelée longueur du cou cylindrique.

Remarque (structures presque complexes cylindriques). — Soit ayant un cou cylindrique de longueur sur et notons la primitive impaire de . Le poussé en avant de par le difféomorphisme , est une structure presque complexe qui laisse invariante la distribution de contact, qui est invariante par translation en la variable et qui vérifie . Ceci est par définition une structure presque complexe “cylindrique” au sens de la théorie symplectique des champs [4, §2]. Lorsque la structure presque complexe est -singulière, la variété est une variété à deux composantes , resp. , chacune ayant un bout cylindrique semi-infini qui peut être modelé comme ci-dessus sur , resp. . Les courbes -holomorphes à image dans , resp. seront identifiées à des courbes -holomorphes à image dans , respectivement .

On se donne désormais une suite de structures presque complexes ayant des cous cylindriques de longueur sur , et on suppose que converge – dans le sens évident – vers une structure -singulière . Cette situation est appelée de façon informelle étirement du cou. Nous allons décrire maintenant les configurations de courbes qui sont limites de suites , , .

Notons , resp. la variété , resp. , munie de la restriction de . Etant donnée une courbe -holomorphe définie sur une surface épointée, il existe une notion d’énergie de Hofer ([17, §3.2], [4, §5.3]) dont la finitude assure que est une application propre qui, en chaque pointe essentielle, est asymptote à un cylindre sur une orbite de Reeb périodique , de la forme avec [18, 3]. Soulignons au passage cette vertu remarquable de l’énergie de Hofer qui est celle de relier la dynamique hamiltonienne à la géométrie des courbes holomorphes.

Dans le contexte qui nous intéresse, le théorème de compacité en théorie symplectique des champs prend la forme suivante.

[4, 3] Soit . Il existe une sous-suite, notée , qui converge au sens suivant vers une paire de courbes -holomorphes d’énergie de Hofer finie dont les pointes sont appariées et qui ont les mêmes orbites asymptotes aux pointes correspondantes : regardons comme une courbe nodale en identifiant les pointes correspondantes de . Alors :

-

—

il existe une suite d’applications qui sont des difféomorphismes en dehors d’une collection de cercles disjoints qui sont contractés sur les nœuds de . Ces cercles évitent les points marqués sur ;

-

—

converge uniformément sur tout compact vers ;

-

—

les pointes de sont “en phase” : pour chaque nœud de considérons une suite de segments qui intersectent transversalement en et tels que . Alors , où est la composante de sur dans la carte .

Remarque (courbes à deux étages). — On appellera courbe à deux étages (dans et ) un couple comme ci-dessus. Le théorème de compacité prédit l’existence d’étages intermédiaires qui sont des courbes holomorphes à valeurs dans la symplectisation . Dans notre situation les courbes sont rigides et de tels étages intermédiaires n’apparaissent pas. Le théorème de compacité prédit aussi des courbes qui peuvent être réductibles, constituées d’une composante principale épointée à laquelle sont rattachées des sphères holomorphes. Ces courbes vivent en codimension dans l’espace de modules, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans notre situation.

Chaque composante de est rigide, au sens où elle appartient à un espace de modules de courbes épointées soumises à des conditions homologiques, asymptotiques et d’incidence qui est de dimension . Chaque composante de est par ailleurs immergée. Le genre de étant nul, deux composantes distinctes de ont au plus une asymptote commune.

Remarque (courbes réelles). — Lorsque les structures presque complexes et les courbes holomorphes sont réelles, la courbe limite l’est aussi. La structure réelle sur , resp. est donnée par , resp. la restriction de . Puisque le lieu réel de est connexe et disconnecte , la courbe a exactement une composante qui est -invariante, alors que toutes les autres composantes viennent en paires qui sont conjuguées par ou .

On suppose maintenant , resp. , et on la munit d’une métrique riemannienne à courbure constante égale à . Les orbites de Reeb fermées sur , considérées modulo paramétrisation, sont groupées en familles non-dégénérées au sens de Morse-Bott, de dimension égale à . Les périodes des orbites sont égales à , , resp. , . L’entier est la multiplicité de l’orbite.

Fixons . Soit une surface épointée de genre et une collection de familles d’orbites de Reeb périodiques, indexée par les pointes de . Pour simplifier les notations, on suppose dans ce paragraphe que est connexe. Fixons et considérons la variété de Banach des applications qui sont de classe et telles qu’au voisinage de chaque pointe on ait , avec , et le cylindre trivial au-dessus de . On dit encore que est de classe . Soit le fibré de Banach de fibre . De manière analogue au §2.2, les courbes holomorphes qui sont asymptotes aux pointes à des orbites fermées appartenant aux sont les zéros de la section pour assez petit. Le fait d’utiliser des espaces de Sobolev à poids exponentiels est nécessaire pour que l’opérateur linéarisé soit de Fredhlom, en raison de la présence de dégénérescences le long des espaces tangents aux , le long du champ de Reeb, et le long de la coordonnée verticale dans la symplectisation . En linéarisant le problème on obtient un opérateur de Cauchy-Riemann généralisé

où est un espace de dimension engendré par des sections supportées le long de directions de dégénérescence indépendantes pour chaque pointe. Soit la caractéristique d’Euler de . L’opérateur est de Fredholm et son indice est donné par [3, §5]

La deuxième égalité découle de ce que , de sorte que . Ici désigne l’indice de Maslov total de , qui est le double de l’obstruction à étendre à la trivialisation de donnée par le flot de Reeb linéarisé au voisinage des pointes. Lorsque la transversalité est réalisée (par exemple lorsque sont des courbes simples), la dimension de l’espace de modules de courbes dans lequel vit est

Proposition 3.

Cet énoncé doit être lu comme affirmant l’égalité entre l’indice de Maslov total et l’indice de Morse total de la collection des géodésiques fermées qui correspondent aux orbites de Reeb asymptotes.

3.3 Démonstrations

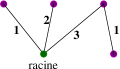

Welschinger [55, §1.1.2] encode le quotient par d’une courbe réelle à deux étages par un arbre enraciné dont les arêtes sont décorées d’entiers positifs. La racine représente le quotient de l’unique composante -invariante, qui est un disque épointé à bord sur . Les autres sommets représentent le quotient d’une paire de composantes complexes conjuguées. Chaque arête adjacente à un sommet représente une paire d’asymptotes conjuguées de la (paire de) composante(s) correspondante(s) et l’entier positif qu’elle porte est la multiplicité de ces orbites asymptotes. De cette manière, les composantes à valeurs dans , resp. sont représentées par des sommets à distance paire, resp. impaire de .

Les courbes limite sont immergées. Welschinger utilise l’indice de Maslov , défini comme étant le double de l’obstruction à étendre à la trivialisation du fibré normal donnée par le flot de Reeb linéarisé au voisinage des pointes. En notant la caractéristique d’Euler d’une composante de on obtient et . Lorsque on a en particulier .

Cette dernière formule de dimension est valable aussi lorsque l’on travaille avec des courbes réelles, sauf pour la courbe correspondant au sommet de l’arbre, pour laquelle on a puisqu’elle est -invariante.

Démonstration du théorème 3.1. Nous présentons la preuve dans le cas , le cas étant analogue. Remarquons que l’orientabilité de implique l’imparité de : soit un surface réelle orientable immergée qui représente telle que . Alors impair équivaut à pair, ou encore à ce que le fibré normal de soit de degré pair, ce qui découle de l’orientabilité du fibré normal à dans .

On munit d’une métrique à courbure constante et on étire le cou de la structure presque complexe au voisinage de . L’idée est de montrer que la courbe limite a un lieu réel plongé. Ceci entraîne que, pour assez grand, les lieux réels de sont plongés aussi, ce qui permet de conclure par l’argument présenté en début de section.

On note l’arbre qui encode la courbe limite et , resp. l’ensemble des sommets à distance impaire, resp. paire de . Pour chaque sommet on note sa valence et la somme des multiplicités des arêtes adjacentes. On note , resp. les indices de Maslov de la courbe associée à un sommet et sa caractéristique d’Euler. On a en particulier pour et pour . Soit le nombre total d’arêtes et leur multiplicité totale.

Pour les courbes de l’étage on a . Par la Proposition 3 on obtient

Regardons maintenant les courbes de l’étage et supposons pour commencer qu’elles sont simples. La généricité de la structure presque complexe impose que tous les espaces de modules concernés sont de dimension positive, c’est-à-dire , respectivement si contient points de notre collection. On obtient la minoration

Puisque est un arbre on a , de sorte que l’indice de Maslov satisfait

Par ailleurs est majoré par , le degré du fibré normal d’une courbe rationnelle immergée homologue à . Puisque on a et toutes les inégalités précédentes doivent être des égalités. En particulier , toutes les orbites de Reeb qui interviennent sont simples et tous les sommets de sont des feuilles, y compris . La courbe réelle codée par est donc un cylindre réel ayant comme asymptotes deux orbites de Reeb simples (conjuguées). Welschinger démontre par un raisonnement similaire à celui qui prouve la formule d’adjonction qu’un tel cylindre est nécessairement plongé [55, Lemme 1.14], ce qui est la conclusion désirée.

Le cas où les courbes sont multiplement revêtues est traité en utilisant les faits suivants : (i) une courbe d’énergie de Hofer finie factorise toujours à travers une courbe simple [19, Appendice] ; (ii) l’indice de Maslov d’un revêtement de degré d’une courbe simple d’indice vaut , où est l’indice de ramification. Il en découle que peut être plus petit que uniquement lorsque est négatif, donc égal à . Cela ne concerne en particulier pas les courbes de l’étage soumises à des conditions d’incidence, notées , qui vérifient par conséquent . Nous allons montrer la minoration , ce qui permettra alors de conclure comme précédemment.

Nous allons estimer la contribution à l’indice de Maslov total pour chaque composante connexe de . Soit une telle composante connexe et notons , resp. l’ensemble de ses sommets qui, dans , sont à distance impaire, resp. paire de . On note , resp. la valence totale, resp. la multiplicité totale dans des sommets de . Comme précédemment on obtient

où vaut si contient et sinon. Pour estimer nous introduisons les notations suivantes concernant un sommet : on suppose que est un revêtement de degré d’une courbe simple , avec indice de ramification , on note leurs nombres respectifs de pointes et , leurs caractéristiques d’Euler. La formule de Riemann-Hurwitz assure l’égalité . Soit la multiplicité totale des arêtes adjacentes à . On obtient

Soient le nombre total d’arêtes de et leur multiplicité totale. Puisqu’il n’y a pas d’arête qui relie l’un des sommets à un sommet dans , on obtient que et . Par ailleurs et l’on obtient

Dans le membre de droite , et . Chacun des sommets étant relié à au moins une composante comme ci-dessus, pour laquelle il contribue de dans et dans , on obtient en sommant sur toutes les composantes de la minoration désirée

Remarque. — Il s’ensuit de la démonstration que l’énoncé du Théorème 3.1 peut être précisé : les bornes inférieures sont atteintes pour toute structure presque complexe générique ayant un cou suffisamment long au voisinage de .

Démonstration du Corollaire 3.1. — Le plan projectif et la quadrique sont des surfaces convexes, de sorte que la structure complexe standard est générique. Dans les deux cas, la structure standard a un cou de longueur infinie au voisinage de : il s’agit du complémentaire de la conique imaginaire pure, respectivement du complémentaire de la section hyperplane. On conclut par la remarque précédente.

Esquisse de la démonstration du Théorème 3.1. — Il s’agit de décrire avec plus de détail les arbres qui sont susceptibles d’encoder une courbe à deux étages qui est limite d’une suite , après étirement du cou. Toutes les composantes de la courbe limite sont rigidifiées par leurs conditions d’incidence et leurs conditions asymptotiques. Dans le cas , Welschinger montre en utilisant des estimées sur l’indice de Maslov semblables à celles de la preuve du théorème 3.1 que toutes les composantes de l’étage sont connectées à la racine , et qu’il y a au moins paires complexes conjuguées de telles composantes. Chaque paire est rigidifiée en prescrivant une paire d’orbites asymptotes communes avec . Puisqu’il y a deux manières d’apparier deux paires d’orbites et donc de recoller une telle composante de l’étage à , il en résulte que la puissance divise . Lorsque le raisonnement est un peu plus délicat parce-que les composantes de l’étage ne sont pas nécessairement connectées à la racine .

3.4 Ouverture : invariants relatifs

Revenons à la courbe à deux étages obtenue après étirement du cou au voisinage de la lagrangienne , codée par un arbre enraciné . Nous pouvons résumer la démarche suivie jusqu’ici de la manière suivante :

-

1.

une description grossière de l’arbre , n’utilisant essentiellement que la structure à deux étages de la courbe et des estimées sur l’indice de Maslov, a permis d’obtenir le théorème d’optimalité 3.1 ;

-

2.

une description plus fine de l’arbre , avec des informations sur la distance des composantes de l’étage par rapport à la racine , permet d’obtenir le théorème de congruence 3.1 ;

-

3.

une description exhaustive du type combinatoire de permet d’exprimer comme un produit de convolution d’invariants définis dans et d’invariants définis dans . La convolution est entendue ici comme une somme discrète sur tous les types combinatoires possibles de courbes à deux étages. Avec une notation vague on peut écrire

Ceci est le reflet algébrique du “cassage” de la variété en deux morceaux et par étirement du cou.

Welschinger a rendu rigoureux ce dernier point dans [55, Théorèmes 3.10 et 3.16] lorsque est le plan projectif, respectivement la quadrique ellipsoïde de dimension .

-

i.

Le cas . On travaille avec la structure complexe standard, auquel cas devient biholomorphe à , où est la conique imaginaire pure, et devient biholomorphe à l’espace total du fibré holomorphe de degré quatre sur . Les courbes situées dans l’étage , soumises à des conditions d’incidence totalement réelles et à des conditions asymptotiques, peuvent être interprétées comme des invariants relatifs au diviseur réel , la multiplicité d’une orbite asymptote encodant l’ordre de tangence à . Ce type d’invariant a été défini par Welschinger dans [54]. Le comptage des courbes situées dans l’étage , ayant des conditions d’incidence complexes conjuguées, peut être interprété comme un invariant de Gromov-Witten relatif dans la surface rationnelle réelle reglée de degré quatre, ayant des conditions de tangence prescrites avec la section exceptionnelle.

-

ii.

Le cas , la quadrique ellipsoïde de dimension deux. On a . On travaille avec la structure complexe standard, auquel cas devient biholomorphe à , où est une section hyperplane réelle de disjointe de , et devient biholomorphe à l’espace total du fibré holomorphe de degré deux sur . Les courbes situées dans l’étage , soumises à des conditions d’incidence totalement réelles et à des conditions asymptotiques, peuvent être interprétées comme des invariants relatifs au diviseur réel [54], la multiplicité d’une orbite asymptote encodant l’ordre de tangence à . Le comptage des courbes situées dans l’étage , ayant des conditions d’incidence complexes conjuguées, peut être interprété comme un invariant de Gromov-Witten relatif dans la surface rationnelle réelle reglée de degré deux, ayant des conditions de tangence prescrites avec la section exceptionnelle.

En vue de la discussion précédente, lorsque ou l’équation de convolution ci-dessus prend la forme

et exprime comme un produit de convolution entre un invariant de Welschinger relatif et un invariant de Gromov-Witten relatif dans une compactification appropriée de . À nouveau, la convolution est entendue comme une somme discrète sur tous les types combinatoires possibles de courbes à deux étages. La formule est de même nature que la formule de Ionel et Parker exprimant les invariants de Gromov-Witten d’une somme connexe symplectique le long d’un diviseur comme un produit de convolution d’invariants de Gromov-Witten relatifs au diviseur [22].

Remarque (autres invariants relatifs). — Welschinger définit dans [52] des invariants relatifs réels de variétés de dimension quatre en imposant des conditions de tangence au lieu réel de diviseurs particuliers. Ceci lui a permis en particulier de montrer que le nombre de coniques réelles tangentes à cinq coniques réelles génériques de est toujours minoré par . De Joncquières avait établi en 1859 que le nombre de coniques complexes vaut 3264, alors que Ronga, Tognoli et Vust avaient montré en 1997 qu’il existe des configurations réelles pour lesquelles toutes les solutions sont réelles [39].

4 Autres développements

4.1 Symétrie miroir

Solomon [43, Théorème 1.3] a défini en dimensions et , et sous l’hypothèse que est orientable dans ce deuxième cas, des invariants énumératifs réels qui généralisent les invariants de Welschinger. Les invariants de Solomon comptent des courbes -holomorphes soumises à des conditions d’incidence ponctuelles, en genre arbitraire et ayant un nombre arbitraire de composantes de bord, contraintes à avoir une image dans . Dans l’approche de Solomon la structure conforme à la source est fixée. La méthode de construction de ces invariants est proche de celle des invariants de Gromov-Witten et fournit en particulier une interprétation des invariants de Welschinger en termes d’intégrales de formes différentielles sur un espace de modules de disques -holomorphes avec condition au bord lagrangienne [43, Théorème 1.8]. Cet espace de modules de disques est un revêtement double de l’espace de modules de courbes rationnelles réelles.

Une interprétation des invariants de Welschinger dans le même esprit a été donnée par Cho [7] sous l’hypothèse que est orientable. Dans la même direction, mentionnons [12] et l’article de Fukaya [10], ainsi que l’ouvrage fondateur [11].

Tous ces travaux constituent autant d’approches au problème de définir des invariant de Gromov-Witten “ouverts”, i.e. une théorie d’intersection cohérente sur l’espace de modules d’applications stables avec conditions au bord lagrangienne. Il semble que les variétés symplectiques réelles fournissent un cadre approprié pour ce problème fondamental, la structure réelle assurant des annulations miraculeuses pour des termes de bord d’intégrales définies sur l’espace de modules. L’un des problèmes centraux du domaine est de définir des invariants de Welschinger en dimension .

Solomon a déjà exposé des résultats concernant un analogue de l’équation WDVV [37, §11.2] pour l’espace de modules de disques stables à bord lagrangien (cf. [1]). Ceci suggère l’existence d’une version réelle de la conjecture de symétrie miroir [32]. Pandharipande, Solomon et Walcher [38] calculent des invariants énumératifs pour la quintinque réelle de en utilisant des formes déjà démontrées de symétrie miroir. (La quintique sort du cadre des variétés semi-positives que nous avons adopté ici.)

Remarque (Invariants de Gromov-Witten “ouverts” en dimension quatre). — Alors que j’étais en train de mettre la dernière main à cet article avant publication, Welschinger vient de définir des invariants de Gromov-Witten ouverts énumératifs en dimension quatre [58]. Il s’agit d’un comptage avec signe de disques à bord sur une sous-variété lagrangienne orientable, sous la seule condition que le bord soit homologiquement trivial et sans utiliser de structure réelle. Ces nouveaux invariants généralisent ceux du §2.

4.2 Géométrie tropicale

La géométrie tropicale peut être décrite comme étant la géométrie algébrique sur le semi-anneau tropical . Les opérations et peuvent être vues comme la limite lorsque des opérations et , induites sur en demandant que soit un isomorphisme. Cette déformation de structure algébrique est étroitement liée à la déformation de structure complexe , sur . Nous renvoyons aux excellents textes [23, 27] pour les bases de la géométrie tropicale.

La déformation de structure complexe précédente a permis à Mikhalkin de démontrer un théorème de correspondance entre courbes algébriques et courbes tropicales rigidifiées par un nombre adapté de conditions d’incidence ponctuelles [35]. Cette approche s’adapte au cadre réel et permet de décrire en termes combinatoires les invariants de Welschinger en dimension (voir aussi [42, 15], ainsi que [5] pour le cas de la dimension ). Comme application, mentionnons l’équivalence logarithmique [24, 25] de l’invariant de Welschinger et de l’invariant de Gromov-Witten dans le cas . Un résultat similaire d’équivalence logarithmique est valable pour : alors que est nul si est pair, est équivalent en échelle logarithmique à lorsque est impair [5]. Soulignons le fait que ces résultats sont obtenus pour la valeur maximale admise de .

Dans [1, 26] les auteurs démontrent des formules récursives tropicales pour calculer les invariants de Welschinger. Ces formules de type Caporaso-Harris [6, 14] font intervenir des invariants tropicaux relatifs, auxquels on ne sait pas encore donner un sens en termes de courbes -holomorphes. Notons au passage le lien étroit entre la preuve de la formule de Caporaso-Harris [6] et la procédure d’étirement du cou décrite au §3.2.

4.3 En guise de conclusion

Les résultats que nous avons présentés indiquent que les invariants de Welschinger sont les bons analogues réels des invariants de Gromov-Witten avec des conditions d’incidence ponctuelles. À la différence des invariants de Gromov-Witten, les invariants de Welschinger n’ont pas encore engendré de théorie systématique comparable à celle de la cohomologie quantique ou encore à la symétrie miroir. Le travail de Welschinger constitue l’un des déclics essentiels de ces développements futurs.

Remerciements. Je remercie Ilia Itenberg, Viatcheslav Kharlamov et Jean-Yves Welschinger pour leurs explications éclairantes. Je remercie ma famille pour son soutien.

Références

- [1] A. ARROYO, E. BRUGALLÉ, L. LÓPEZ DE MEDRANO – Recursive formulas for Welschinger invariants of the projective plane. Int. Math. Res. Not. IMRN 2011, no. 5, 1107–1134.

- [2] J.-F. BARRAUD – Nodal symplectic spheres in with positive self-intersection. Int. Math. Res. Not. IMRN 1999, no. 9, 495–508.

- [3] F. BOURGEOIS – A Morse-Bott approach to contact homology. PhD Dissertation, Stanford University (2002).

- [4] F. BOURGEOIS, Y. ELIASHBERG, H. HOFER, K. WYSOCKI, E. ZEHNDER – Compactness results in symplectic field theory. Geom. Topol. 7 (2003), 799–888.

- [5] E. BRUGALLÉ, G. MIKHALKIN – Enumeration of curves via floor diagrams. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 345 (2007), 329–334.

- [6] L. CAPORASO, J. HARRIS – Counting plane curves of any genus. Invent. Math. 131 (1998), 345–392.

- [7] C.-H. CHO – Counting real -holomorphic discs and spheres in dimension four and six. J. Korean Math. Soc. 45 (2008), 1427–1442.

- [8] A. DEGTYAREV, V. KHARLAMOV – Topological properties of real algebraic varieties: Rokhlin’s way. Russian Math. Surveys 55 (2000), 735–814.

- [9] Y. ELIASHBERG, A. GIVENTAL, H. HOFER – Introduction to symplectic field theory. GAFA 2000 (Tel Aviv, 1999). Geom. Funct. Anal. 2000, Special Volume, Part II, 560–673.

- [10] K. FUKAYA – Counting pseudo-holomorphic discs in Calabi-Yau -fold. arXiv:0908.0148 (2009).

- [11] K. FUKAYA, Y.-G. OH, H. OHTA, K. ONO – Lagrangian intersection Floer theory: anomaly and obstruction. 2 vol. AMS/IP Studies in Adv. Math., 46.1-2. AMS-International Press, 2009

- [12] —— – Anti-symplectic involution and Floer cohomology. arXiv:0912.2646 (2009).

- [13] W. FULTON, R. PANDHARIPANDE – Notes on stable maps and quantum cohomology. Algebraic geometry (Santa Cruz, 1995), 45–96, Proc. Symp. Pure Math., 62, Part 2, AMS, 1997.

- [14] A. GATHMANN, H. MARKWIG – The Caporaso-Harris formula and plane relative Gromov-Witten invariants in tropical geometry. Math. Ann. 338 (2007), 845–868.

- [15] A. GATHMANN, H. MARKWIG, F. SCHROETER – Broccoli curves and the tropical invariance of Welschinger numbers. arXiv:1104.3118 (2011).

- [16] M. GROMOV – Pseudoholomorphic curves in symplectic manifolds. Invent. Math. 82 (1985), 307–347.

- [17] H. HOFER – Pseudoholomorphic curves in symplectizations with applications to the Weinstein conjecture in dimension three. Invent. Math. 114 (1993), 515–563.

- [18] H. HOFER, K. WYSOCKI, E. ZEHNDER – Properties of pseudoholomorphic curves in symplectizations. I. Asymptotics. Ann. Inst. H. Poincar Anal. Non Lin aire 13 (1996), 337–379.

- [19] —— – Properties of pseudo-holomorphic curves in symplectisations. II. Embedding controls and algebraic invariants. Geom. Funct. Anal. 5 (1995), 270–328.

- [20] —— – Properties of pseudoholomorphic curves in symplectizations. III. Fredholm theory. Topics in nonlinear analysis, 381–475, Progr. Nonlinear Diff. Eq. Appl., 35, Birkhäuser, 1999.

- [21] —— – A general Fredholm theory. II. Implicit function theorems. Geom. Funct. Anal. 19 (2009), 206–293.

- [22] E. IONEL, T. PARKER – The symplectic sum formula for Gromov-Witten invariants. Ann. of Math. 159 (2004), 935–1025.

- [23] I. ITENBERG – Amibes de variétés algébriques et dénombrement de courbes (d’après G. Mikhalkin). Astérisque No. 294 (2004), ix, 335–361.

- [24] I. ITENBERG, V. KHARLAMOV, E. SHUSTIN – Welschinger invariant and enumeration of real rational curves. Int. Math. Res. Not. 2003, no. 49, 2639–2653.

- [25] —— – Logarithmic equivalence of the Welschinger and the Gromov-Witten invariants. Russian Math. Surveys 59 (2004), 1093–1116

- [26] —— – A Caporaso-Harris type formula for Welschinger invariants of real toric del Pezzo surfaces. Comment. Math. Helv. 84 (2009), 87–126.

- [27] I. ITENBERG, G. MIKHALKIN, E. SHUSTIN – Tropical algebraic geometry. Oberwolfach Seminars, 35. Birkhäuser Verlag, Basel, 2009 (2nd edition).

- [28] S. IVASHKOVICH, V. SCHEVCHISHIN – Structure of the moduli space in the neighbourhood of a cusp-curve and meromorphic hulls. Invent. Math. 136 (1999), 571–602.

- [29] V. KHARLAMOV – Variétés de Fano réelles (d’après C. Viterbo). Séminaire Bourbaki, Vol. 1999/2000. Astérisque No. 276 (2002), 189–206.

- [30] R. KIRBY, L. TAYLOR – Pin structures on low-dimensional manifolds. Geometry of low-dimensional manifolds, 2 (Durham, 1989), 177–242, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 151, Cambridge UP, 1990.

- [31] S. KOBAYASHI – Differential geometry of complex vector bundles. Publications of the Math. Soc. of Japan, 15. Princeton UP, 1987.

- [32] M. KONTSEVICH – Homological algebra of mirror symmetry. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (Z rich, 1994), 120–139, Birkhäuser, 1995.

- [33] M. KONTSEVICH, Y. MANIN – Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. Comm. Math. Phys. 164 (1994), 525–562.

- [34] F. MANGOLTE, J.-Y. WELSCHINGER – Do uniruled six-manifolds contain Sol Lagrangian submanifolds? arXiv:1001.2927 (2010).

- [35] G. MIKHALKIN – Enumerative tropical algebraic geometry in . J. Amer. Math. Soc. 18 (2005), 313–377.

- [36] J. MILNOR, J. STASHEFF – Characteristic classes. Princeton UP, 1974.

- [37] D. MCDUFF, D. SALAMON – -holomorphic curves and symplectic topology. AMS Colloquium Publications, 52. AMS, 2004.

- [38] R. PANDHARIPANDE, J. SOLOMON, J. WALCHER – Disk enumeration on the quintic -fold. J. Amer. Math. Soc. 21 (2008), 1169–1209.

- [39] F. RONGA, A. TOGNOLI, T. VUST – The number of conics tangent to five given conics: the real case. Rev. Mat. Univ. Complut. Madrid 10 (1997), 391–421.

- [40] Y. RUAN, G. TIAN – A mathematical theory of quantum cohomology. J. Differential Geom. 42 (1995), 259–367.

- [41] V. SCHEVCHISHIN – Pseudoholomorphic curves and the symplectic isotopy problem. Habilitationsschrift, Université de Bochum–Ruhr, Allemagne. arXiv:math/0010262 (2000).

- [42] E. SHUSTIN – A tropical calculation of the Welschinger invariants of real toric del Pezzo surfaces. J. Algebraic Geom. 15 (2006), 285–322.

- [43] J. SOLOMON – Intersection theory on the moduli space of holomorphic curves with Lagrangian boundary conditions. arXiv:math/0606429 (2006).

- [44] F. SOTTILE – Enumerative real algebraic geometry. Algorithmic and quantitative real algebraic geometry (Piscataway, NJ, 2001), 139–179, DIMACS Ser. Discrete Math. Theoret. Comput. Sci., 60, AMS, Providence, RI, 2003.

- [45] C. VITERBO – A new obstruction to embedding Lagrangian tori. Invent. Math. 100 (1990), 301–320.

- [46] —— – Symplectic real algebraic geometry. Non publié (1999).

- [47] A. WEINSTEIN – Symplectic manifolds and their Lagrangian submanifolds. Adv. Math. 6 (1971), 329–346.

- [48] J.-Y. WELSCHINGER – Invariants of real rational symplectic -manifolds and lower bounds in real enumerative geometry. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 336 (2003) 341–344.

- [49] —— – Invariants of real symplectic 4-manifolds and lower bounds in real enumerative geometry. Invent. Math. 162 (2005) 195–234.

- [50] —— – Spinor states of real rational curves in real algebraic convex -manifolds and enumerative invariants. Duke Math. J. 127 (2005), 89–121.

- [51] —— – Enumerative invariants of strongly semipositive real symplectic six-manifolds. arXiv:math/0509121v2 (2007).

- [52] —— – Towards relative invariants of real symplectic four-manifolds. Geom. Funct. Anal. 16 (2006), 1157–1182.

- [53] —— – Invariants of real symplectic four-manifolds out of reducible and cuspidal curves. Bull. Soc. Math. France 134 (2006), 287–325.

- [54] —— – Invariant count of holomorphic disks in the cotangent bundles of the two-sphere and real projective plane. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 344 (2007), 313–316.

- [55] —— – Optimalité, congruences et calculs d’invariants des variétés symplectiques réelles de dimension quatre. arXiv:0707.4317 (2007).

- [56] —— – Open strings, Lagrangian conductors and Floer functor. arXiv:0812.0276 (2008).

- [57] —— – Invariants entiers en géométrie énumérative réelle. arXiv:1003.2707. À paraître dans les actes du Congrès International des Mathématiciens (Hyderabad, 2010).

- [58] —— – Open Gromov-Witten invariants in dimension four. arXiv:1110.2705 (2011).