L’espace des sous-groupes fermés de

Abstract

The space of closed subgroups of a locally compact topological group is endowed with a natural topology, called the Chabauty topology. We completely describe the space of closed sugroups of the group , which is not trivial : for example, its fundamental group is uncountable.

Si est un groupe topologique localement compact, l’espace des sous-groupes fermés de est muni de la topologie de Chabauty (voir [Cha]). Cette topologie fait de un espace compact (voir par exemple [Har] pour une excellente introduction). L’objet de cet article est l’étude de cet espace pour le groupe topologique , et nous montrerons que la topologie de est singulièrement compliquée, et ce malgré la simplicité de .

C. Chabauty a introduit en 1950 cette topologie afin d’étudier les réseaux de . L’espace dans son ensemble est en général difficile à expliciter : le premier calcul complet non banal est dû à I. Pourezza et J. Hubbard en 1979, qui ont montré que pour le groupe topologique , l’espace est homéomorphe à la sphère de dimension (voir [PH]). Bien plus récemment, M. R. Bridson, P. de la Harpe et V. Kleptsyn ont calculé cet espace pour le groupe de Heisenberg de dimension (voir [BHK]).

Dans une première partie, nous rappelons des propriétés élémentaires de la topologie de Chabauty, et des recollements d’espaces topologiques. Dans une deuxième partie, nous commençons par décrire les familles de sous-groupes fermés de , puis nous expliquons la manière dont ces sous-espaces de sous-groupes se recollent.

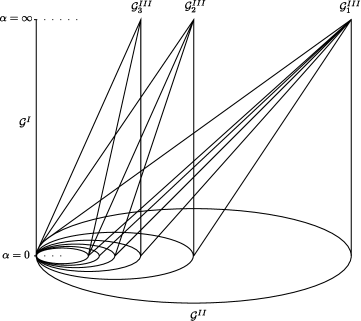

Soit l’espace des “anneaux hawaïens ” (voir la figure 1), réunion d’une infinité dénombrable de cercles se rencontrant deux à deux exactement en un point et s’accumulant sur ce point. Pour tout entier , considérons une copie du cône topologique fermé sur le cercle , de sorte que la suite des cônes deux à deux disjoints s’accumule sur le segment le long des génératrices de ces cônes. Enroulons enfin le bord du cône sur l’espace , de sorte que le cercle soit parcouru fois si ne divise pas et fois si divise (où désigne la fonction indicatrice d’Euler). Une définition plus précise de l’application de recollement de sur sera donnée dans la seconde partie, et on pourra se reporter à la figure 6 pour une représentation schématique.

Théorème.

L’espace est homéomorphe à la réunion des cônes s’accumulant sur , recollés sur l’espace .

Enfin, nous nous intéressons au groupe fondamental de l’espace , et nous montrons que malgré le recollement de tous ces disques sur , il n’est pas dénombrable.

Je tiens à remercier chaleureusement Frédéric Paulin pour ses relectures attentives et ses précieux conseils, ainsi que le rapporteur pour ses nombreuses remarques ayant permis de bien améliorer la présentation de cet article.

1 Préliminaires

1.1 Définitions

Soit un espace topologique localement compact, et l’ensemble des fermés de . On munit de la topologie de Chabauty ([Cha]) : les ouverts sont les réunions quelconques d’intersections finies de parties de la forme :

où est un compact de et un ouvert de .

Soit un groupe topologique localement compact. On note l’ensemble de ses sous-groupes fermés, muni de la topologie induite. Le résultat suivant est classique :

Proposition 1.1.

Proposition 1.2.

Soit un morphisme de groupes topologiques localement compacts, qui soit une application ouverte. Alors l’application définie par est continue.

Démonstration.

Soit un compact de , alors est un compact de et est un ouvert de . Soit un ouvert de , alors par hypothèse est un ouvert de et est un ouvert de . Ainsi l’application est continue.

Proposition 1.3.

Soit un morphisme de groupes topologiques localement compacts, qui soit une surjection ouverte. Alors l’application définie par est un homéomorphisme sur son image.

Démonstration.

Puisque le morphisme est surjectif, pour tout sous-groupe fermé de , nous avons , donc l’application est injective. D’après la proposition précédente, l’application est continue. Enfin, puisque l’espace est compact et l’espace séparé, l’application continue injective est un homéomorphisme sur son image.

Proposition 1.4.

Soit un morphisme de groupes topologiques localement compacts qui est un homéomorphisme sur son image, d’image fermée. Alors l’application définie par est un homéomorphisme sur son image.

Démonstration.

Soit un sous-groupe fermé de . Alors, puisque est un homéomorphisme sur son image, est un sous-groupe fermé de . Or est lui-même un sous-groupe fermé de , donc finalement est un sous-groupe fermé de : ainsi, l’application est bien définie.

Considérons l’application : c’est un isomorphisme de groupes topologiques localement compacts. Ainsi l’application est un homéomorphisme sur son image, et cette application coïncide avec l’application .

Remarquons que l’hypothèse que réalise un homéomorphisme sur son image est nécessaire. En effet, considérons l’identité du groupe muni de la topologie discrète, à valeurs dans muni de la topologie usuelle. L’identité est un morphisme de groupes topologiques, bijectif, dont l’image est bien un sous-groupe fermé de , mais l’application n’est même pas définie : tout sous-groupe (même non fermé) de est un sous-groupe fermé de .

Dans le cas où le groupe topologique localement compact est muni d’une distance induisant sa topologie, on peut décrire la convergence des suites de sous-groupes fermés de pour la topologie de Chabauty.

Proposition 1.5.

Une suite de sous-groupes fermés converge vers un sous-groupe fermé dans si et seulement si est l’ensemble des valeurs d’adhérence des suites de , c’est-à-dire :

-

1.

Pour tout , il existe une suite convergeant vers telle que, pour tout , nous ayons .

-

2.

Pour toute partie infinie , pour toute suite convergeant vers telle que pour tout , nous avons .

(Voir par exemple [CEG, Lemma I.3.1.3, p. 60], [CDP, Proposition 1.8, p. 60].)

Proposition 1.6.

Si de plus la distance sur est propre (i.e. les boules fermées sont compactes), alors l’espace est métrisable, pour la distance de Hausdorff pointée (voir [BH, Definition 5.43, p. 76]) : si , sont des sous-groupes fermés de , on définit comme la borne inférieure des tels que :

où désigne le -voisinage ouvert de dans . (Voir par exemple [CDP, Proposition 1.8, p. 60].)

1.2 Exemples

Les exemples suivants de calculs d’espaces des sous-groupes fermés sont bien connus, nous les rappelons pour fixer les notations.

Notons le sous-espace topologique compact de défini par .

Proposition 1.7.

L’application définie par et est un homéomorphisme.

Adoptons la convention suivante désormais : et . Cette convention est justifiée par la proposition suivante.

Proposition 1.8.

L’application définie par est un homéomorphisme.

1.3 Recollement d’espaces topologiques

Soient deux espaces topologiques disjoints, une partie fermée et une application continue. Soit la relation d’équivalence sur engendrée par . Alors l’espace topologique quotient est appelé le recollement de et via le long de .

Proposition 1.9.

Soient comme ci-dessus et l’application de projection. Soient un espace topologique, et continues et compatibles pour , c’est-à-dire qui vérifient . Alors l’unique application telle que et est continue. (Voir par exemple [Dug, Theorem 6.5, p. 129].)

Proposition 1.10.

Soient comme ci-dessus. Supposons régulier (i.e. on peut séparer un point et un fermé disjoints par des ouverts) et séparé, alors le recollement est séparé.

Démonstration.

Deux points distincts de sont séparés dans . Soit et . Montrons que et sont séparés dans : soit fermé de . Or est fermé dans , donc est fermé dans . De plus est inclus dans , et , donc . Comme est régulier, on peut séparer et par des ouverts de , lesquels se projettent par en des ouverts disjoints de .

Soit un espace topologique et une partie fermée de . Soit la relation d’équivalence engendrée par . On note l’espace topologique quotient , appelé l’écrasement de dans . Il est naturellement homéomorphe au recollement , où est une application constante. En particulier, d’après la proposition 1.10, si est régulier, alors l’écrasement est séparé.

2 Le groupe

Considérons le groupe topologique localement compact , muni de la topologie produit : le groupe est métrisable, pour la distance . Remarquons de plus que cette distance est propre. Notons le morphisme injectif et la deuxième projection.

Nous noterons la partie entière du réel . Adoptons la convention que nous écrirons chaque rationnel avec et premiers entre eux. Si , nous noterons son image dans .

2.1 Description des sous-groupes fermés de

Nous allons maintenant décrire tous les sous-groupes fermés du groupe .

Remarquons que le morphisme est ouvert, donc d’après la proposition 1.2, l’application qui à associe est continue. Grâce à l’homéomorphisme , on peut définir l’application continue .

Soit un sous-groupe fermé de . On notera son image par . De plus, est un sous-groupe de : soit donc l’unique élément de tel que .

Si , alors , où nous notons

Si , plusieurs cas sont à distinguer.

-

•

Si , alors , pour un unique . Alors , où nous notons

-

•

Si , alors , pour un unique . Alors , où nous notons

-

•

Si , alors . Alors , où nous notons

Proposition 2.1.

L’ensemble des sous-groupes fermés de est réunion disjointe des familles

De plus, le paramétrage de chacune de ces familles est bijectif.

Démonstration.

Ceci découle de la définition et de l’unicité des paramètres , , (si et ) et (si et ), pour un sous-groupe de fermé donné.

Considérons trois sous-espaces de :

-

1.

Le sous-espace des sous-groupes fermés de dont la projection sur est . Ses éléments sont les sous-groupes , pour .

-

2.

Le sous-espace des sous-groupes fermés de qui sont cycliques infinis et ont une projection sur différente de , ainsi que le sous-groupe . Ses éléments sont les sous-groupes , pour et , et .

-

3.

Le sous-espace des sous-groupes fermés de isomorphes à ou à . Ses élements sont les sous-groupes , pour , et , ainsi que les sous-groupes , pour . Notons le sous-espace correspondant à une valeur fixée, c’est-à-dire la réunion des , pour et , et de .

Nous allons décrire la topologie de chacun de ces sous-espaces , et . Puis nous allons décrire comment ces espaces se recollent pour former l’espace .

2.2 Le sous-espace

Proposition 2.2.

L’application définie par est un homéomorphisme.

Démonstration.

Remarquons que est la composée de l’homéomorphisme et de l’application . Or le morphisme est un plongement d’image fermée de , donc d’après la proposition 1.4, l’application est un plongement, d’image .

2.3 Le sous-espace

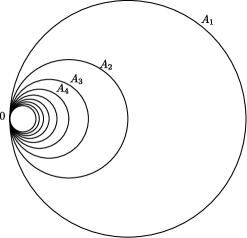

Considérons l’espace topologique des “anneaux hawaïens ”

où désigne le cercle dans la droite complexe de centre et de rayon (voir la figure 1).

Considérons la bijection définie par

L’application admet pour inverse l’application définie par

Proposition 2.3.

L’application est un homéomorphisme.

Démonstration.

Comme l’espace de départ est compact métrisable et que l’espace d’arrivée est séparé métrisable, il suffit de montrer que l’application est séquentiellement continue.

Montrons que, pour tout et , l’application est continue en . Soit une suite de convergeant vers , c’est-à-dire que la suite converge vers . Montrons que la suite converge vers . Le générateur de est limite de la suite d’élements de . Réciproquement, supposons qu’une suite d’élements de converge vers , où désigne une partie infinie de et où pour tout . Alors est constant à partir d’un certain, donc .

Montrons que l’application est continue en . Soit une suite de convergeant vers . Si la suite tend vers , il est clair que la suite de sous-groupes converge vers . Sinon, quitte à extraire, on peut supposer que la suite tend vers , et dans ce cas il est également clair que la suite de sous-groupes converge vers .

Définissons de plus, pour tout , l’application par

Il est clair que l’application est un homéomorphisme sur une partie fermée de .

2.4 Le sous-espace

Notons l’écrasement , muni de la topologie quotient de la topologie usuelle sur : l’espace est homéomorphe à un cône fermé (on notera indifféremment un point de et son image dans ). Notons de plus l’image de dans : l’espace est homéomorphe à un cône ouvert. Notons également le bord de , c’est-à-dire l’image de dans : l’espace est homéomorphe au cercle .

Proposition 2.4.

Pour tout , l’application induite par

est un homéomorphisme.

Démonstration.

L’application est bijective d’après la proposition 2.1. Les espaces et étant métrisables, montrons que est séquentiellement continue et propre. On en déduira que l’application est continue, bijective et propre, donc un homéomorphisme.

Soit tel que . Soit une suite de convergeant vers , ce qui signifie que la suite converge vers et que la suite converge vers . Alors les deux générateurs et du groupe sont les limites des suites et de respectivement. Réciproquement, soit une partie infinie de et soit une suite de convergeant vers . Alors est constant à partir d’un certain rang, et donc également. En conclusion, l’élément appartient à . On a donc montré que la suite de sous-groupes convergeait vers .

Soit le sommet du cône . Soit une suite de convergeant vers , ce qui signifie que la suite tend vers . Supposons que pour tout . Choisissons des représentants de bornés. Soit , où et . Alors la suite d’éléments de converge vers . Puisque pour tout , on en déduit que la suite de sous-groupes converge vers .

Ainsi l’application est continue.

Soit une suite sortant de tout compact de . Montrons par l’absurde que la suite sort de tout compact de : supposons quitte à extraire que cette suite converge vers un sous-groupe . Alors, par continuité de l’application , on en déduit que la suite converge vers . Or le sous-espace du cône est homéomorphe au cône fermé sur le cercle , et est donc compact. Ceci est une contradiction avec le fait que la suite sort de tout compact, et qu’en particulier à partir d’un certain rang. Ainsi la suite sort de tout compact de , et l’application est donc propre.

2.5 Domination de l’espace

Les motivations qui nous ont mené à cette construction proviennent des éclatements en géométrie algébrique, même si dans notre cas il s’agit de “demi - éclatements”, réalisés sur un ensemble non algébrique (les points rationnels de ). La construction s’inspire également beaucoup des méthodes d’éclatement “à la Denjoy ”(voir la partie 2.6).

Considérons l’espace topologique produit : en tant que produit dénombrable d’espaces compacts métrisables et de l’espace localement compact métrisable , l’espace est lui-même localement compact métrisable. Nous noterons sous la forme les éléments de , où pour chaque rationnel , est une droite affine du plan euclidien orienté passant par le point .

Par l’adjectif “vertical ”, nous qualifierons toute droite de parallèle à la droite d’équation , et par l’adjectif “horizontal ”, nous qualifierons toute droite de parallèle à la droite d’équation . De plus, si , on notera pour tout par l’angle orienté entre la droite et la droite horizontale : si la droite est verticale, on pose . On notera de même (resp. ) les angles correspondants pour un élément (resp. ) de .

Considérons le sous-espace de constitué des éléments de dont toutes les droites sont concourantes en le point du plan euclidien si , et dont toutes les droites sont horizontales si . Le sous-espace est fermé dans , donc est localement compact et métrisable.

Considérons l’espace quotient de par la relation d’équivalence si l’on se trouve dans l’un des cas suivants :

-

1.

et les droites et sont verticales pour tout .

-

2.

, , , et les droites et sont parallèles.

-

3.

et il existe tel que, pour tout , les droites et soient parallèles. Remarquons qu’alors .

-

4.

.

C’est bien une relation d’équivalence, et nous noterons dorénavant la classe d’équivalence de .

Proposition 2.5.

L’espace est métrisable et compact.

Démonstration.

Montrons que l’espace est séparé : considérons les trois sous-espaces saturés , et de . Deux points de n’appartenant pas à un même de ces trois sous-ensembles peuvent être séparés par des ouverts saturés disjoints, à l’aide du paramètre . Considérons donc le cas où ils appartiennent à un même de ces trois sous-ensembles.

-

1.

Soient non équivalents.

-

•

Supposons que les droites soient verticales pour tout . Alors et la droite n’est pas verticale : elle fait un angle avec l’horizontale. Soit . Soient

L’espace est ouvert car la première condition implique que la seconde condition ne porte que sur un nombre fini d’entiers . Alors contient , contient , et et sont des ouverts saturés disjoints.

-

•

Supposons que les droites ne soient pas toutes verticales, ni les droites . Ceci signifie que , et que les angles et appartiennent à . Puisque et ne sont pas équivalents, cela signifie que ou . Soient et , définissons

Pour et suffisamment petits, les ensembles , pour , sont disjoints. Ainsi l’entier intervenant dans la définition d’un élément de est uniquement déterminé (et de même pour ).

Supposons . Si un point appartient à , alors il existe tels que et . Par ailleurs

Ainsi . Or est majoré par une constante dépendant de , et . Donc il suffit de choisir pour que les ensembles et soient disjoints.

Supposons maintenant et . Si un point appartient à , alors il existe tels que et . Pourvu que soit suffisamment petit, on doit avoir . Or , et est majoré par une constante dépendant de , et , il suffit de choisir pour que les ensembles et soient disjoints.

Dans chacun des deux cas, on a ainsi construit des voisinages ouverts saturés disjoints de et .

-

•

-

2.

Soient non équivalents. En particulier ou . Dans chacun de ces cas, il est aisé de construire des voisinages saturés disjoints de et de .

-

3.

Tous les points de sont équivalents.

Considérons le sous-espace compact de . Ainsi l’espace séparé , image continue du compact par la projection canonique , est compact.

Considérons les trois sous-espaces , et de , images de , et respectivement par la projection .

L’ouvert , homéomorphe au produit , est à base dénombrable : soit une base dénombrable d’ouverts de . Considérons les ouverts de

pour , et , ainsi que

pour et enfin

pour .

Alors les familles , , et forment une base dénombrable d’ouverts de . Ainsi l’espace topologique est à base dénombrable, or il est compact, donc il est métrisable.

Nous allons voir comment les espaces et se plongent dans l’espace .

Proposition 2.6.

L’application définie par

| est verticale, et où | ||||

est un plongement.

Démonstration.

Cette application est continue en : si converge vers , quitte à extraire, soit tend vers , soit tend vers . Notons la suite des images . Dans le cas où la suite tend vers , alors pour tout la suite converge vers , donc la suite converge vers le point . Dans le cas où la suite tend vers , alors la suite converge également vers le point . L’application est continue et injective. Or l’espace est compact, et l’espace séparé, donc c’est un plongement.

Proposition 2.7.

L’application définie par

| passe par les points et | ||||

est un plongement.

Démonstration.

Cette application est continue et injective. Par ailleurs, son inverse est également continue.

On peut remarquer que l’ensemble est réunion disjointe des ensembles et .

Fixons un entier , et considérons l’application

Proposition 2.8.

L’application est continue.

Démonstration.

D’après les propositions 2.3 et 2.4, on sait que l’application , en restriction à et à , est continue. Puisque est ouvert dans (comme complémentaire du compact ), il suffit de montrer que si une suite de converge vers , alors la suite converge vers . Choisissons des représentants de tels que la suite converge vers .

-

•

Si , cela signifie que pour tout , la direction de la droite tend vers la verticale. Remarquons que l’angle entre la droite et l’horizontale vaut . Ainsi, pour tout , la suite tend vers . Soit une partie infinie de et des entiers tels que la suite d’éléments de converge vers . Alors la suite est constante égale à à partir d’un certain rang.

Supposons , alors la suite converge vers . Or cette suite est minorée par la suite , où est l’entier tel que soit minimal : puisque la suite converge, la suite est bornée. Or, pour tout , la suite tend vers , donc la suite tend vers : c’est une contradiction, puisque cette suite est bornée. Ainsi et , puis comme tend vers , nous avons .

En conclusion, la suite converge vers .

-

•

Si , alors les droites ne sont pas toutes verticales : ainsi , et c’est la droite qui n’est pas verticale. De plus, pour tout différent de , la direction de la droite tend vers la verticale, et l’angle converge vers . Alors la suite converge vers , qui est un générateur de .

Réciproquement, soit une partie infinie de et des entiers tels que la suite d’éléments de converge vers . Alors la suite est constante égale à à partir d’un certain rang, et la suite converge vers . Puisque la suite converge vers , la suite doit être constante à partir d’un certain rang, égale à tel que . Ainsi il existe tel que et . Ainsi, on en conclut que .

En conclusion, la suite converge vers .

Considérons de plus l’application continue

Considérons l’espace , muni de la topologie produit : c’est un espace métrisable compact. Considérons alors l’application

Proposition 2.9.

L’application est continue et surjective.

Démonstration.

La surjectivité est claire. La continuité de chacun des assure que l’application est continue sur . Montrons la continuité sur .

Soit , et soit une suite de convergeant vers . Alors converge vers . Si à partir d’un certain rang, alors la continuité de l’application assure que la suite de sous-groupes converge vers . Quitte à extraire, on peut donc supposer que pour tout entier .

-

•

Si , alors la suite tend vers . Ainsi la limite de la suite de sous-groupes est la même que la suite de sous-groupes , c’est-à-dire .

-

•

Si et à partir d’un certain rang, alors la suite de converge vers dans , donc pour tout rationnel la suite converge vers . Soit une partie infinie de et , des entiers tels que la suite d’éléments de converge vers . Ainsi à partir d’un certain rang, donc quitte à extraire on peut supposer et pour tout entier . On peut de plus supposer que la suite converge vers . Ceci implique que la suite doit être constante égale à à partir d’un certain rang. Si et , alors tend vers . Si et , alors tend également vers . Or cette suite converge vers , donc et ainsi . On a donc montré que la suite de sous-groupes convergeait vers .

-

•

Si et à partir d’un certain rang. Si la suite tend vers , alors la suite de sous-groupes converge vers . Sinon on peut supposer que la suite est constante égale à à partir d’un certain rang. Dans ce cas, d’après la continuité de l’application , la suite converge vers .

On a ainsi construit un espace compact qui domine l’espace . L’espace est donc homéomorphe au quotient de l’espace par la relation d’équivalence si .

Décrivons plus précisément cette relation d’équivalence : deux éléments et sont identifiés si l’on se trouve dans l’un de ces trois cas, où l’on note et .

-

1.

et les droites sont toutes verticales.

-

2.

, , , et .

-

3.

et .

Afin d’avoir une idée plus précise de la topologie de l’espace , nous allons la décrire avec des recollements.

2.6 Description avec des recollements

Considérons le cercle , et procédons “à la Denjoy ” (voir par exemple [KH, § 2, p. 403]) en remplaçant chaque rationnel de par un segment : l’espace ainsi obtenu est encore homéomorphe à un cercle. Une manière de le construire explicitement est de poser , muni de la topologie induite de l’ordre lexicographique sur : si ou et . Fixons un homéomorphisme .

Considérons , le cône fermé sur défini dans la partie 2.4, et considérons l’application continue

Proposition 2.10.

L’espace est homéomorphe au recollement des espaces et le long de .

Démonstration.

Considérons, pour chaque rationnel , le demi-disque ouvert inclus dans , de diamètre le segment : voir la figure 2.

Notons et les deux sous-espaces de , et et leurs images dans . Identifions avec le cône ouvert par l’application .

Considérons, pour chaque rationnel , le disque ouvert dans tangent au cercle en le point , et de diamètre suffisament petit pour que les disques soient deux à deux disjoints : voir la figure 3.

Il est clair qu’il existe un homéomorphisme entre l’espace privé des demi-disques et l’espace privé des disques , qui envoie le demi-cercle au bord du demi-disque sur le cercle au bord du disque . Prolongeons cet homéomorphisme en envoyant le demi-disque sur le disque de la manière suivante : à chaque arc de cercle obtenu à partir du demi-cercle en effectuant une homothétie (pour ), associons le cercle obtenu à partir du cercle en effectuant une homothétie (ce qui donne un cercle de rayon ) : voir la figure 4

On a ainsi construit un homéomorphisme de sur , qui envoie chaque voisinage d’un point de dans sur un voisinage du point dans . Si on considère de plus l’homéomorphisme de sur , ces deux applications définissent une unique application de sur . Cette application est bijective et continue d’après la proposition 1.9 puisqu’on peut prolonger l’homéomorphisme de sur par en une application continue de sur , compatible avec . Par ailleurs l’application est un homéomorphisme en restriction aux images de et dans , et la remarque sur l’image des voisinages assure que cette application est ouverte. Ainsi l’application est un homéomorphisme de sur .

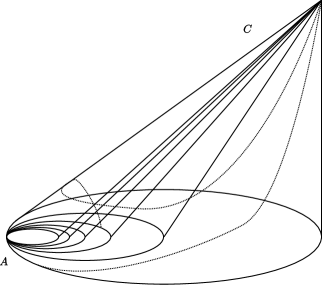

On peut voir sur la figure 5 un schéma représentant l’espace : le cône se recolle sur l’espace des anneaux hawaïens . Les pointillés suggèrent la façon dont le cône “tourne ” afin de réaliser cela.

On a construit un homéomorphisme . Pour , si l’on compose cet homéomorphisme avec l’homéomorphisme

on obtient un plongement , et son image est l’image de dans .

Considérons l’espace , quotienté par la relation d’équivalence pour tous et . Cet espace est constitué d’une suite de copies du cône s’accumulant sur leur axe . Considérons l’application

Théorème 2.11.

L’espace est homéomorphe au recollement des espaces et le long de .

Démonstration.

Considérons l’application

D’après la proposition précédente, l’application est un plongement en restriction à , pour tout entier . Puisque l’espace est ouvert dans pour tout , l’application est un plongement en restriction à . Par ailleurs il est clair que l’application est continue en restriction à . La continuité de l’application , et le fait que les cylindres s’accumulent dans , assurent que l’application est continue sur . Par ailleurs le plongement , pour , assure que l’application est continue sur .

En conclusion, l’application est une surjection continue de sur . Il suffit de constater que la relation d’équivalence sur donnée par est exactement la même que celle considérée précédemment , pour en conclure que les deux espaces quotients et sont homéomorphes.

Nous avons donc démontré le théorème principal de cet article (et donc le théorème énoncé dans l’introduction). Voici une représentation de l’espace (figure 6).

Remarquons, comme souligné par le rapporteur de cet article, le fait suivant.

Proposition 2.12.

Soit le sous-espace de constitué des sous-groupes cycliques infinis fermés de , et le quotient de par l’involution . Alors l’application définie par induit un homéomorphisme de sur .

Démonstration.

Il est clair que l’application est bien définie, et bijective.

Soit , montrons que est continue en . Soit une suite de convergeant vers . Choisissons les représentants tels que la suite converge vers dans . Tout élément de est clairement limite d’éléments de . Réciproquement, soit une partie infinie de et une suite de telle que la suite converge vers . Puisque , ceci impose que la suite soit bornée : quitte à extraire, on peut donc supposer qu’elle est constante égale à . Ainsi . Ceci conclut la preuve de la continuité de l’application .

Soit , montrons que l’application est continue en . Soit une suite de convergeant vers . Si la suite sortait de tout compact de , la suite convergerait vers . Si la suite convergeait vers , la suite n’admettrait pas de limite discrète. Ainsi, quitte à extraire, on peut supposer que la suite converge vers . Et d’après la première partie, dans ce cas nous avons . Donc l’application est continue.

L’application a pour image . Elle envoie la demi-droite sur la demi-droite , par la valeur absolue. Et elle envoie la droite , pour , sur le cercle épointé , par l’application . Ainsi, l’espace est homéomorphe au recollement d’un intervalle sur les anneaux hawaïens , en identifiant et .

2.7 Le groupe fondamental de l’espace

Nous allons maintenant nous intéresser au groupe fondamental de l’espace .

Considérons les sous-espaces , et de . Puis les espaces , et , images de , et dans .

Proposition 2.13.

L’espace se rétracte par déformation forte sur .

Démonstration.

Considérons l’application , induite par passage au quotient de

Cette application est continue, fixe pour tout , vaut l’identité pour et a pour image pour . Par conséquent, l’espace se rétracte par déformation forte sur .

Le résultat suivant est bien connu, voir par exemple [Hat, Example 1.25, p. 49].

Proposition 2.14.

Le premier groupe d’homologie entière de l’espace n’est pas dénombrable.

Théorème 2.15.

Le premier groupe d’homologie entière, et donc également le groupe fondamental, de l’espace est non dénombrable.

Démonstration.

L’espace se rétracte par déformation forte sur , espace qui est homéomorphe à . Ainsi le groupe n’est pas dénombrable.

L’espace est homéomorphe à une suite de disques ouverts disjoints s’accumulant sur un rayon . D’après la proposition [Hat, Proposition 2.6, p. 109], nous avons .

Enfin remarquons que l’espace est homéomorphe à une suite de cylindres disjoints s’accumulant sur leur axe . D’après la même proposition, nous avons pour tout entier . Ainsi

En particulier, ces groupes sont dénombrables.

Puisque les intérieurs des espaces et recouvrent , on peut écrire la suite exacte de Mayer-Vietoris pour l’homologie entière (voir [Hat, pp. 149–153]) :

En conclusion, le morphisme a un noyau et un conoyau dénombrables. Or l’espace de départ est non dénombrable, donc l’espace d’arrivée n’est pas dénombrable.

Thomas Haettel

École Normale Supérieure, DMA UMR 8553 CNRS

45 rue d’Ulm, 75005 Paris

thomas.haettel@ens.fr

References

- [BH] M. R. Bridson et A. Haefliger – Metric spaces of non-positive curvature, Grund. Math. Wiss., Springer Verlag, 1999.

- [BHK] M. R. Bridson, P. de la Harpe et V. Kleptsyn – “The Chabauty space of closed subgroups of the three-dimensional Heisenberg group”, arXiv:0711.3736, 2007.

- [Bou] N. Bourbaki – Éléments de mathématique. Intégration. Chapitre 6, Masson-Dunod, 1959.

- [CDP] G. Courtois, F. Dal’bo et F. Paulin – Sur la dynamique des groupes de matrices et applications arithmétiques, Journées mathématiques X-UPS 2007, Les Éditions de l’École Polytechnique, 2007.

- [CEG] R. Canary, D. Epstein et P. Green – Notes on notes of Thurston, dans "Analytical and geometric aspects of hyperbolic space", D. B. A. Epstein ed., p. 3-92 Lond. Math. Soc., Lect. Notes Series 111, Cambridge Univ. Press, 1987.

- [Cha] C. Chabauty – “Limite d’ensembles et géométrie des nombres”, Bull. Soc. Math. France 78 (1950), 143–151.

- [Dug] J. Dugundji – Topology, Allyn and Bacon, 1966.

- [Har] P. de la Harpe – “Spaces of closed subgroups of locally compact groups”, Tripode 14, http://math.univ-lyon1.fr/~tripode/SurC%28G%29Laius18juin08.pdf, 2008.

- [Hat] A. Hatcher – Algebraic topology, Cambridge Univ. Press, 2002.

- [KH] A. Katok et B. Hasselblatt – Introduction to the modern theory of dynamical systems, Ency. Math. Appl. 78, Cambridge Univ. Press, 1997.

- [PH] I. Pourezza et J. Hubbard – “The space of closed subgroups of ”, Topology 18 (1979), 143–146.