![]()

![]()

UNIVERSITÉ PARIS-SUD XI

THÈSE

Spécialité: PHYSIQUE THÉORIQUE

Présentée

pour obtenir le grade de

Docteur de l’Université Paris XI

par

Mathieu Remazeilles

Sujet:

Évolution des perturbations cosmologiques dans les univers branaires

Soutenue le vendredi 28 novembre 2008 devant la commission d’examen:

Résumé

Dans la majeure partie de cette thèse nous explorons l’évolution des perturbations cosmologiques scalaires et tensorielles dans un Univers branaire de type Randall-Sundrum ayant une expansion cosmologique arbitraire. Nous adoptons un point de vue quadri-dimensionnel dans lequel les degrés de liberté localisés sur la brane sont considérés comme un système quantique ouvert couplé à l’environnement composé des gravitons du bulk Anti-de Sitter (). À cause de l’expansion non-uniforme de l’Univers, les degrés de liberté de la brane et ceux du bulk interagissent dans le temps, faisant apparaître une forme dissipation effective ainsi que des processus non-locaux en temps du point de vue quadri-dimensionnel d’un observateur sur la brane. À partir des propagateurs retardés “nus” sur la brane et dans le bulk nous calculons le propagateur effectif sur la brane pour les modes “habillés” localisés sur la brane en resommant les effets de rétroaction du bulk à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. La dissipation et la non-localité sont inscrites dans le propagateur effectif. Nous obtenons les taux de dissipation de diverses perturbations de matière sur la brane ainsi que du mode lié du graviton. Ensuite nous présentons un calcul explicite de la fonction de Green retardée covariante du graviton dans l’espace .

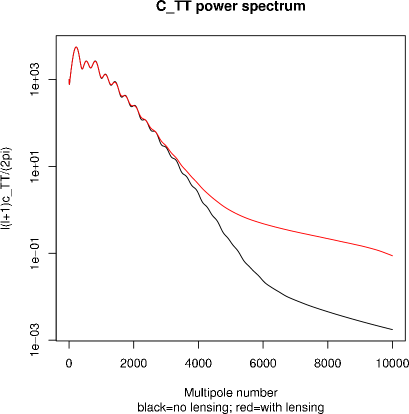

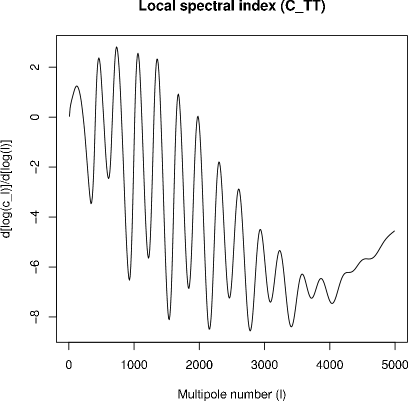

Dans la dernière partie nous étudions la reconstruction du champ de lentille gravitationnelle sur le CMB dans une cosmologie standard. Nous construisons un estimateur statistique des champs de dilatation et de cisaillement directement en espace réel. La méthode en espace réel développée ici est utile pour analyser des cartes du CMB réalistes, contenant une coupure galactique et les nombreuses autres petites coupures excluant les points-source.

Abstract

In this thesis we mainly explore the evolution of both scalar and tensor cosmological perturbations in a Randall-Sundrum braneworld having an arbitrary expansion history. We adopt a four-dimensional perspective in which the localized degrees of freedom on the brane are regarded as an open quantum system coupled to the large environment composed of the Anti-de Sitter () bulk gravitons. Due to the non-uniform expansion of the universe, the brane degrees of freedom and the bulk degrees of freedom interact as they propagate forward in time, leading to an effective dissipation as well as a nonlocality from the four-dimensional point of view of an observer on the brane. Using both the "bare" retarded propagator on the brane and the retarded propagator in the bulk, we compute the effective propagator on the brane for the "dressed" brane modes by resumming the bulk backreaction effects at all order in the brane-bulk coupling. Dissipation and nonlocality are encoded into the effective brane propagator. We find the dissipation rates of various matter perturbations on the brane as well as of the graviton bound state. Next we present an explicit calculation of the covariant retarded Green function for the graviton in space.

In the last part, we investigate the reconstruction of CMB lensing in standard cosmology. We construct a statistical estimator of the gravitational lensing dilatation and shear fields directly in real space. The real space method developed here is useful for analysing realistic CMB maps containing a galactic cut and possibly numerous small excisions to exclude point sources that cannot be reliably subtracted.

Mes premiers remerciements iront à Martin Bucher pour ces trois années particulièrement enrichissantes. J’ai appris beaucoup de physique aux côtés de cet esprit brillant. C’est en ami que je tiens à lui exprimer ici toute ma gratitude pour ses encouragements, son soutien, son humour, et ses autres qualités humaines qui en font un directeur de thèse exceptionnel.

Je tiens à remercier Brandon Carter, Jaume Garriga, Renaud Parentani et Fernando Quevedo pour m’avoir fait l’honneur de faire partie du jury de thèse, et tout particulièrement Jaume Garriga et Fernando Quevedo pour avoir accepté d’être les rapporteurs de mon manuscript de thèse.

Je remercie également mon collaborateur Kavi Moodley qui m’a généreusement invité à l’Université de Durban et à l’African Institute for Mathematical Sciences à Cape Town. Merci aussi à Carla Carvalho pour son aide et son soutien.

Un grand merci à tous les membres du LPT pour leur accueil et tout particulièrement au groupe de cosmologie: Christos Charmousis, Renaud Parentani, Bartjan van Tent, Jean Macher et Blaise Gouteraux. Merci aussi à Julien Serreau, Ana Teixeira et Robin Zegers avec qui j’ai eu le plaisir de partager mon bureau.

Je tiens naturellement à remercier mes parents, et mes frères, pour leur soutien inconditionnel.

Merci à Akba, Julien, Nico pour les écarts et les bons souvenirs.

Enfin j’aurai une pensée profonde pour Claire, avec qui j’ai eu le bonheur de partager ma vie pendant cette thèse.

À mes parents,

à mes frères.

Introduction

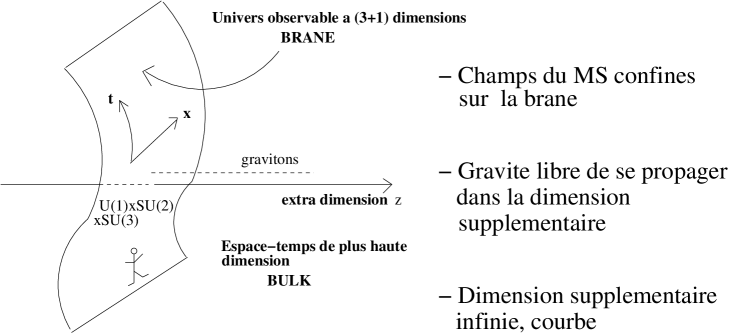

La possibilité que l’Univers possède plus que trois dimensions d’espace peut surprendre chacun à première vue puisque cela va à l’encontre de l’intuition et de l’expérience quotidienne. Mais cette idée ne doit pas être plus surprenante que celle d’Eratosthène qui, dès l’Antiquité, soutenait que la Terre est ronde devant ses contemporains qui la voyaient plate parce qu’ils ne possédaient pas encore la technologie suffisante pour en mesurer sa vraie géometrie. L’existence de dimensions supplémentaires dans l’Univers est un scénario scientifiquement plausible, réellement pris au sérieux par la communauté scientifique de la physique théorique moderne, mais qui n’a pas encore été confirmé expérimentalement. Les scénarios de dimensions supplémentaires sont motivés par les théories de la physique des hautes énergies qui visent à unifier à très haute énergie, à l’échelle dite de Planck ( GeV), l’interaction gravitationnelle avec les trois autres interactions fondamentales de la nature, à savoir l’interaction électromagnétique, l’interaction faible et l’interaction forte. Les deux grandes théories physiques du vingtième siècle, que sont la théorie de la relativité générale d’Einstein et la mécanique quantique - et la théorie quantique des champs-, prédisent avec une très grande précision la plupart des phénomènes physiques observés à ce jour, une grande partie des prédictions théoriques ayant été confirmées expérimentalement avec succès. La théorie de la relativité générale offre un cadre géométrique rigoureux pour décrire l’interaction gravitationnelle et les mécanismes de l’Univers aux échelles macroscopiques allant du dixième de millimètre jusqu’aux distances intergalactiques. Elle a également bouleversé notre vision de l’espace et du temps puisqu’elle unifie le temps aux dimensions spatiales révélant ainsi que notre Univers est un espace-temps à dimensions pouvant de surcroît être courbées. La théorie quantique des champs utilise un formalisme cohérent pour décrire le comportement microscopique des particules élémentaires du Modèle Standard de la physique des particules (quarks, leptons, bosons de jauge, …) et leurs interactions électromagnétique, faible et forte à travers les théories de jauge , et respectivement. Mais ces deux grandes théories reposent sur des formalismes mathématiques différents et peu compatibles, la première faisant appel à la géométrie différentielle et la seconde aux algèbres non-commutatives. Pourtant un cadre mathématique cohérent doit pouvoir unifier ces deux théories pour prétendre décrire complètement la physique de phénomènes très énergétiques, incluant des effet quantiques en plus des effets gravitationnels, tels que la formation de trous noirs dans l’Univers ou la cosmologie primordiale de l’Univers quelques fractions de secondes après le Big-Bang. La théorie des supercordes est le candidat le plus prometteur dans cette quête d’unification et de réalisation d’une théorie quantique de la gravité [1]. Cette nouvelle théorie, encore en développement, suppose que les constituants élémentaires de la matière ne sont plus les particules ponctuelles de la théorie quantique des champs mais des objets étendus unidimensionnels, à savoir des cordes minuscules de la taille de Planck ( cm). Chaque état quantique de vibration des cordes correspond à une particule du Modèle Standard de la physique mais le succès de la théorie des cordes repose en partie sur le fait que le spectre quantique des cordes contient également un état de spin sans masse qui correspond exactement au graviton, la particule quantique qui doit véhiculer l’interaction gravitationnelle. Ce succès vers l’unification s’accompagne cependant d’un nouveau bouleversement dans notre compréhension de la nature de l’espace-temps : un des résultats majeurs de la théorie est que cette dernière exige, pour des raisons de cohérence mathématique, que les cordes évoluent dans un espace-temps à dimensions. L’Univers pourrait donc posséder dimensions spatiales supplémentaires "cachées". La découverte complémentaire que les théories de cordes comprennent également des membranes de dimensions diverses, appelées "branes", en plus des cordes elles-même, a motivé l’étude de la possibilité que notre Univers observable réside en fait sur une membrane à dimensions entourée de dimensions supplémentaires, pas forcément petites ni compactifiées [5, 9].

L’étude de modèles d’Univers branaires plongés dans un espace-temps à cinq dimensions peut déjà nous révéler une phénoménologie très riche dans le cadre de la cosmologie. Des questions immédiates se posent dans cette nouvelle perspective : comment sont “dissimulées” les (ou la) dimensions supplémentaires ? Est-ce que la présence de dimensions supplémentaires dans l’Univers ne contredit pas les résultats expérimentalement valides de la physique standard quadridimensionnelle ? Quelles sont les modifications cosmologiques éventuelles par rapport à la cosmologie standard quadrimensionnelle et comment les détecter ? Dans la plupart des modèles branaires tous les champs de particules du Modèle Standard sont confinés sur une hypersurface de genre temps à quatre dimensions, la brane, et seuls les gravitons peuvent se propager dans les dimensions supplémentaires de l’espace-temps total appelé “bulk”. De cette façon la physique du Modèle Standard à quatre dimensions se trouve préservée sur la brane. Les signatures de la présence éventuelle de dimensions supplémentaires dans l’Univers ne peuvent donc être appréhendées que par l’étude du comportement de la gravitation et de la cosmologie. Une façon, alternative aux modèles branaires, de s’affranchir du problème des dimensions supplémentaires est de supposer qu’elles sont compactifiées, à la Kaluza-Klein, à très petite échelle de sorte qu’aucun instrument de mesure n’ait pu les détecter jusqu’à aujourd’hui. Cependant les scenarios branaires, qui autorisent pour certains d’entre eux la présence d’au moins une dimension supplémentaire non-compacte de grande taille voire infinie, offrent par conséquent la possibilité plus optimiste de pouvoir détecter cette dimension supplémentaire, au moins de façon indirecte. Si la dimension supplémentaire est infinie on peut objecter que la gravité risque de trop se diluer dans cette dimension supplémentaire et que la force de gravitation de Newton doit apparaitre beaucoup plus faible que prévue aux observateurs localisés sur l’Univers-brane à quatre dimensions ; et cela contredirait les mesures expérimentales de la loi de Newton qui confirment que le comportement de la force de gravitation est quadridimensionnel puisque son intensité diminue comme l’inverse de la distance au carré, au moins jusqu’aux petites distances de mm. Cependant dans leurs travaux de 1999 [9], Randall et Sundrum ont résolu ce paradoxe en proposant un modèle d’Univers branaire cohérent où la dimension supplémentaire est non-compacte et infinie mais préserve néanmoins un comportement quadridimensionnel pour la gravitation sur la brane à basse énergie (distances mm), du point de vue d’un observateur “confiné” sur la brane. Dans le modèle de Randall-Sundrum, l’Univers est une brane de géométrie Minkowski à quatre dimensions plongée dans un espace-temps à cinq dimensions de courbure négative, c’est-à-dire de géométrie Anti-de Sitter (). L’idée astucieuse de ce modèle est que la courbure négative de la dimension supplémentaire empêche la gravité de se diluer complètement dans cette dimension, de telle sorte que la gravité reste localisée de façon dynamique sur la brane à quatre dimensions. De cette façon le comportement de la gravité standard à quatre dimensions reste effectivement conservé sur la brane à basse énergie. Bien-sûr, la brane étant ici plate et vide de matière, ce premier modèle est pauvre du point de vue de la cosmologie. L’étape suivante est d’étudier la cosmologie dans le cas d’un Univers-brane ayant un contenu de matière et une histoire d’expansion cosmologique, c’est-à-dire une brane de géométrie Friedmann-Robertson-Walker plongée dans l’espace anti-de Sitter. Un outil efficace sinon indispensable pour évaluer les conséquences cosmologiques de ces modèles d’Univers reste la théorie des perturbations cosmologiques.

L’Univers constitue le plus grand laboratoire pour étudier les processus de la physique des hautes énergies et la cosmologie observationnelle est devenue à partir de la fin du vingtième siècle une science de précision extrême à travers les relevés de supernovae, les observations des structures à grande échelle de l’Univers, et surtout la cartographie des anisotropies de température et de polarisation du Fond Diffus Cosmologique (CMB, en anglais, pour Cosmic Microwave Background) grâce aux satellites COBE en 1992 puis WMAP en 2003. Le rayonnement de photons du Fond Diffus nous parvient depuis la surface de dernière diffusion, c’est-à-dire au moment du découplage entre la matière et les photons, 380 000 ans après le Big-Bang (redshift ) quand l’Univers ne faisait qu’un millième de sa taille actuelle et lorsque sa température était de 3000 K. C’est donc l’image la plus ancienne de notre Univers accessible aux observations. Ce rayonnement du ciel est un rayonnement micro-onde de type corps noir dont la température est aujourd’hui de 2.7 K à cause de l’expansion de l’Univers mais il présente néanmoins des anisotropies relatives, de l’ordre de , qui sont le reflet des inhomogénéités initiales de l’Univers, responsables de la formation ultérieure des grandes structures de l’Univers par attraction gravitationnelle. Ces inhomogénéités résultent elles-même de fluctuations quantiques intrinsèques aux échelles subhorizon lors de l’époque de l’Inflation de l’Univers. La théorie des perturbations cosmologiques permet de relier les perturbations inhomogènes initiales aux anisotropies du Fond Diffus Cosmologique. Les spectres d’anisotropies de température et de polarisation ont été calculés dans le cadre quadridimensionnel du Modèle Standard de la cosmologie et reproduisent dans un certain intervalle de précision les cartes du CMB observées. Dans le cadre d’une cosmologie branaire du type Randall-Sundrum, en présence d’une dimension supplémentaire ayant une structure Anti-de Sitter, on ne peut exclure que cette cinquième dimension ait un rayon de courbure aussi important qu’un dixième de millimètre. L’enjeu majeur pour la cosmologie branaire est de calculer l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion quelconque afin de comparer les résultats obtenus aux données du Fond Diffus Cosmologique. C’est dans ce cadre que s’inscrit la majeure partie de ce travail de thèse.

La théorie des perturbations cosmologiques standard quadridimensionnelle est bien connue depuis 1963 grâce aux travaux pionniers de Lifshitz et Khalatnikov [23] suivis en 1980 du formalisme invariant de jauge développé par Bardeen [24]. Selon le principe cosmologique, l’Univers apparait homogène et isotrope à grande échelle dans les trois directions spatiales. De ce fait les équations d’Einstein linéarisées pour les perturbations peuvent être diagonalisées par transformation de Fourier dans l’espace tridimensionnel et chaque mode de Fourier évolue selon une équation aux derivées ordinaires (EDO) en temps. Dans le cadre de la cosmologie branaire, la théorie des perturbations cosmologiques demeure bien plus compliquée parce que la présence de la brane, en tant que défaut topologique, brise l’isotropie de l’espace-temps à cinq dimensions, de sorte que les équations de perturbations ne sont plus des EDO en temps mais des équations aux dérivées partielles (EDP) en temps et en la cinquième dimension. Des résultats analytiques ont cependant été obtenus pour des Univers-branes vides à symétrie maximale, telle qu’une brane Minkowski ou une brane purement (Anti-)de Sitter. Mais dans le cas d’une brane “cosmologique” avec un contenu de matière et ayant une expansion arbitraire dans le temps, les équations linéarisées satisfaites par les perturbations cosmologiques ne sont plus séparables, de sorte que peu de prédictions quantitatives statisfaisantes ont été obtenues pour l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion. Cependant ce premier problème reste d’ordre technique et peut donc a priori être abordé de façon numérique. Un second problème, d’ordre plus fondamental ou physique, est celui des conditions initiales dans Anti-de Sitter : en plus d’être specifiées sur les degrés de liberté localisés sur la brane, les conditions initiales doivent être spécifiées sur une infinité de degrés de liberté dans le bulk . Mais il n’y a pas de conditions initiales naturelles dans l’espace . En cosmologie standard l’existence de conditions initiales naturelles est résolue par les scenarios d’Inflation et ce succès repose sur la structure causale de la géometrie de fond de Sitter () qui tend a effacer les irrégularités initiales. Mais dans le scénario branaire de Randall-Sundrum la géométrie de fond est , dont la structure causale fait que l’amplitude des irregularités initiales est conservée au cours du temps, empêchant ainsi de générer l’homogénéité et l’isotropie de l’Univers observées aujourd’hui. Si les difficultés techniques peuvent être écartées par des approches numériques, le problème des conditions initiales persiste puisque les schémas numériques ont besoin de spécifier des conditions initiales particulières dans le bulk pour faire évoluer les perturbations. Dans ce travail de thèse nous abordons le problème de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion de façon analytique: on utilise une approche effective quadri-dimensionnelle où on “trace” sur l’information manquante portée par les degrés de liberté du bulk, que l’on englobe dans le propagateur retardé de , ce qui évite de définir un vide initial dans le bulk. Nous calculons le propagateur retardé effectif sur la brane en resommant les effets de rétroaction du bulk, contenus dans le propagateur retardé du bulk , à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. L’objectif suivi dans ce travail de thèse est d’obtenir des résultats quantitatifs quant à l’ordre de magnitude des effets cosmologiques dûs à la présence de dimensions supplémentaires, cela dans un modèle d’Univers branaire en expansion arbitraire et du type Randall-Sundrum. Au lieu de chercher des solutions exactes aux équations de perturbations cosmologiques, nous nous sommes intéressés davantage au rôle des gravitons du bulk dans leur interaction avec les degrés de liberté localisés sur la brane. Dans le cas d’une expansion non-uniforme de l’Univers, les excitations quantiques de degrés de liberté localisés sur la brane peuvent engendrer l’émission de gravitons dans le bulk ; ceux-ci peuvent alors s’échapper vers l’infini futur, faisant apparaitre, du point de vue quadridimensionnel d’un observateur localisé sur la brane, une forme de dissipation. Les gravitons émis peuvent aussi être réfléchis ou diffractés dans le bulk inhomogène Anti-de Sitter à cause de la courbure, puis réabsorbés par la brane, engendrant une sorte de non-localité du point de vue d’un observateur sur la brane. Ces processus de dissipation et de non-localité sont “codés” dans le propagateur du graviton et par conséquent dans le propagateur effectif sur la brane, et constituent des signatures de la présence de dimensions supplémentaires. La majeure partie de cette thèse est consacrée au calcul des phénomènes dissipatifs en cosmologie branaire. Le dernier chapitre de cette thèse traite un sujet différent concernant un travail effectué en cosmologie standard : il s’agit d’un travail en progrès sur la reconstruction en espace réel des effets de lentilles gravitationnelles qui contaminent les spectres primordiaux du CMB. Ce mémoire de thèse est organisé comme suit :

-

—

Au chapitre 1 nous donnons les motivations physiques de la présence de dimensions supplémentaires dans l’Univers et introduisons les modèles d’Univers branaires.

-

—

Au chapitre 2 nous présentons le modèle de Randall-Sundrum ainsi que ses conséquences cosmologiques, ce travail de thèse s’inscrivant dans ce modèle.

-

—

Au chapitre 3 nous présentons la théorie des perturbations cosmologiques branaires dans le formalisme de Mukohyama et nous discutons quels sont les problèmes et les difficultés rencontrées dans le calcul de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion.

-

—

Au chapitre 4 nous exposons l’approche que nous avons adoptée pour étudier l’interaction brane-bulk et évaluer l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion. Nous montrons comment des processus de dissipation et de non-localité sont “codés” dans le propagateur du bulk Anti-de Sitter et nous calculons les taux de dissipation de divers degrés de liberté localisés sur la brane. Nos résultats que nous exposons dans ce chapitre ont donné lieu à la publication d’un article [51]: “Dissipation and nonlocality in a general expanding braneworld universe”, Mathieu Remazeilles, Phys. Rev. D79:043523 (arXiv:0807.4238 [hep-th]).

-

—

Au chapitre 5 nous calculons le propagateur retardé exact du graviton dans l’espace Anti-de Sitter de façon covariante. Ce travail n’a pas été soumis à publication.

-

—

Au chapitre 6 nous terminons sur un tout autre sujet concernant un travail effectué en cosmologie standard sur les effets de lentilles gravitationnelles qui contaminent les spectres du rayonnement du Fond Diffus Cosmologique. Il s’agit de construire un estimateur statistique optimal du potentiel de lentille en espace réel (par opposition à l’espace de Fourier tel qu’il a été fait dans la littérature) à partir des spectres observés des anisotropies de température et de polarisation, cela dans le but de pouvoir nettoyer les spectres primordiaux des effets de lentilles gravitationnelles tout en tenant compte des éventuelles coupures et excisions du ciel (points source, Voie Lactée, …). Les résultats de chapitre sont en progrès et doivent bientôt donner lieu à la publication d’un article : “CMB lensing reconstruction in real space”, Martin Bucher, Kavilan Moodley and Mathieu Remazeilles.

La convention de sommation d’Einstein sur les indices sera souvent utilisée : pour un espace-temps à dimensions de métrique .

La forme de ce mémoire de thèse traduit une volonté de présenter de façon claire et concise quels sont les enjeux et les difficultés du calcul des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion et quelle a éte mon approche pour les résoudre. Il ne s’agit en aucun cas de rappeler les bases de la théorie de la relativité générale ou les résultats de la cosmologie standard que le lecteur intéressé pourra trouver dans les nombreux ouvrages pédagogiques de qualité déjà existant sur le sujet et cités dans la bibliographie à la fin de ce manuscript.

Chapitre 1 Dimensions supplémentaires et Univers branaires

L’existence de dimensions spatiales supplémentaires dans l’Univers a d’abord été proposée dans la théorie de Kaluza-Klein en 1921. En introduisant une cinquième dimension dans l’espace-temps, Kaluza [2] puis Klein [3] ont remarqué qu’on pouvait de cette façon unifier l’interaction gravitationnelle et l’interaction électromagnétique. En effet les équations d’Einstein de la relativité générale à cinq dimensions peuvent se décomposer, lorsqu’on les projette sur l’espace-temps usuel à quatre dimensions, en les équations d’Einstein à quatre dimensions de la relativité générale, les équations de Maxwell décrivant l’interaction électromagnétique à quatre dimensions plus une équation de Klein-Gordon pour un nouveau champ scalaire appelé dilaton. L’absence de détection de la cinquième dimension a été expliquée par le fait que cette dimension supplémentaire devait être compactifiée autour du cylindre de rayon suffisamment petit de façon à échapper aux instruments de mesure. La théorie de Kaluza-Klein est ensuite tombée un peu dans l’oubli avec l’ engouement des physiciens provoqué par les découvertes de la mécanique quantique et des théories de jauges , et au cours du vingtième siècle, ces théories quantiques de champs décrivant avec succès les interactions électromagnétique, faible et forte entre les particules élémentaires ainsi que grand nombre d’expériences subatomiques. Cependant les phénomènes gravitationnels extrêmes existant dans l’Univers incluent à la fois des effets quantiques et des effets gravitationnels. C’est le cas pour la formation des trous noirs ou le comportement de la physique proche du Big-Bang. Dans l’objectif de comprendre la physique de ces phénomènes, la construction d’une théorie quantique de la gravitation s’est avérée indispensable. Dans cette quête d’une unification de la gravité avec les autres interactions fondamentales, la question de la dimensionnalité de l’espace-temps a resurgi à travers la théorie des cordes supersymétriques, ou supercordes, qui reste le meilleur candidat à l’unification. En remplaçant la représentation ponctuelle des particules de la théorie quantique des champs par une représentation unidimensionnelle sous forme de cordes élémentaires, cette théorie est à même de réconcilier la relativité générale avec les théories quantiques de champs, mais au prix d’une reconsidération de la dimensionnalité de l’espace-temps. En effet la quantification de la théorie des cordes n’est pertinente d’un point de vue mathématique que si les cordes évoluent dans un espace-temps à dimensions. Cette découverte, associée à la découverte que la théorie des cordes contient des solutions classiques correspondant à des membranes, appelées “D-branes”, de dimensions diverses, en plus des cordes elles-même, a inspiré l’idée que notre Univers observable réside sur une brane à dimensions plongée dans un espace-temps de plus haute dimension. Nous exposons dans ce chapitre les motivations physiques issues de la théorie des cordes qui ont inspiré les scénarios branaires et nous présentons quelques modèles branaires.

1.1 Deux résultats fondamentaux de la théorie des cordes

Nous déduisons dans cette section deux résultats majeurs de la théorie des cordes [1] qui ont motivé l’étude de modèles d’Univers branaire : la présence du graviton dans le spectre des états quantiques de la corde et la dimensionnalité de l’espace-temps. Nous nous restreignons à l’étude de la corde bosonique libre pour appréhender ces deux propriétés.

1.1.1 Le spectre quantique des cordes contient le graviton

En théorie quantique des champs la particule ponctuelle relativiste libre se propage dans l’espace-temps le long d’une ligne d’Univers de longueur minimale (géodésique), paramétrisée par le temps propre et à l’aide des coordonnées d’espace-temps notées . Suivant le principe de moindre action, les équations du mouvement de la particule sont obtenues en minimisant l’action proportionnelle à la longueur de la ligne d’Univers. La corde de la théorie des cordes n’étant que la généralisation bidimensionnelle de la particule, elle se propage dans l’espace-temps le long d’une feuille d’Univers d’aire minimale, paramétrisée par deux variables , ) et à l’aide des coordonnées d’espace-temps notées . Le choix naturel pour l’action de la corde bosonique est l’action de Nambu-Goto proportionnelle à l’aire de la feuille d’Univers, ou plutôt son homologue Lorentzien, . En utilisant la contrainte (1.2) calculée plus bas on montre aisément que cette action est équivalente à l’action de Polyakov

| (1.1) |

où la tension de la corde a la dimension d’une masse au carré et où il faut distinguer la métrique intrinsèque de la feuille d’Univers bidimensionnelle () de la métrique de l’espace-temps physique (ou espace cible) à dimensions (). Notons que si l’espace cible est Minkowskien on peut interpréter cette théorie d’un autre point de vue comme étant la gravité classique à deux dimensions, décrite par la métrique , en interaction avec champs scalaires ; le terme scalaire de Ricci de l’action d’Einstein-Hilbert n’ayant aucune raison d’être présent dans l’action parce que c’est un invariant topologique à deux dimensions et en ce sens un terme non dynamique111Notons de plus que l’on peut ajouter un terme de “constante cosmologique” dans l’action à deux dimensions qui contraint à respecter l’invariance relativiste de l’aire de la feuille d’Univers.. La minimisation de l’action (1.1) par rapport au champ métrique fournit une équation de contrainte sur l’annulation du tenseur énergie-impulsion de la feuille d’Univers

| (1.2) |

La feuille d’Univers de la trajectoire de la corde est conformément plate, c’est-à-dire conforme à l’espace Minkowski, comme toute variété bidimensionnelle. En effet l’action est invariante sous les difféomorphismes à deux dimensions, ainsi que sous transformation conforme de Weyl de la métrique de la feuille d’Univers, . L’invariance sous les difféomorphismes nous laisse la liberté de choisir la jauge telle que la métrique bidimensionnelle soit conforme à Minkowski , où est la métrique Minkowskienne, car disparaît de l’action. Nous considérons pour la suite que l’espace-temps physique de fond est Minkowskien afin de simplifier le raisonnement et nous notons , , alors l’action (1.1) se simplifie comme

| (1.3) |

où un “prime” dénote une dérivation par rapport à et un “point” une dérivation par rapport au temps . Dans le choix de jauge conforme la minimisation de l’action (1.3) par rapport à conduit à l’équation du mouvement de la corde qui n’est autre qu’une équation d’onde libre bidimensionnelle, et (1.2) conduit à deux équations de contraintes appelées conditions de Virasoro :

| (1.4) |

Il est nécessaire de choisir des conditions de bord pour la corde. Si la corde est une corde fermée il est naturel d’imposer une condition de périodicité sur le paramètre spatial tel que . Si la corde est une corde ouverte, chacune de ses extrémités peut satisfaire des conditions de bord de type Neumann, , ou peut aussi satisfaire des conditions de bord de type Dirichlet, . Les conditions de Dirichlet imposent à la corde ouverte d’avoir ses deux extrémités fixées dans une dimension spatiale, c’est-à-dire que la corde se trouve localisée dans l’espace-temps sur une hypersurface de genre temps et de codimension un où sont attachées ses extrémités. Cette hypersurface de l’espace-temps est appelée une D-brane où “D” vient de Dirichlet, ou encore une -brane car elle comporte dimensions spatiales. Son action est une généralisation à dimensions de celle de la corde qui n’est autre qu’une -brane. Comme nous allons le voir, le spectre quantique de la corde ouverte contient les états particulaires du Modèle Standard tel que le photon alors que le spectre de la corde fermée contient l’état du graviton. Les ingrédients sont donc réunis pour concevoir l’idée que les particules du Modèle Standard “seraient” des cordes ouvertes contraintes de se déplacer sur une D-brane de codimension un, représentant l’Univers observable, qui est entourée d’une dimension supplémentaire où seuls les gravitons, qui “seraient” des cordes fermées, peuvent se déplacer. La solution générale des équations du mouvement (1.4) pour la corde ouverte de type Neumann est donnée par

| (1.5) |

où est la longueur fondamentale de la

corde222La taille caractéristique des cordes peut être

calculée par analyse dimensionnelle en fonction de la constante de gravitation

, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck :

cm. Cette taille minuscule, dite

de Planck, justifie que les cordes

puissent être représentée à plus basse énergie par les particules ponctuelles

de la théorie quantique des champs. et

et correspondent respectivement à la position et à l’impulsion

du centre de masse de la corde. Pour la

corde fermée, la solution est une superposition de modes gauches G et droits

D,

, avec

| (1.6) | |||||

| (1.7) |

Nous pouvons quantifier la corde de façon canonique, comme en théorie

quantique des champs, en élevant au rang d’opérateurs les variables conjuguées

et et en imposant

des relations de commutation canoniques à temps égaux :

et

. Par conséquent les

coefficients des modes de la corde deviennent eux-même des opérateurs de création,

, et

d’annihilation, , qui satisfont les relations de commutation suivantes

| (1.8) |

pour la corde ouverte. L’état du vide est annihilé selon () et l’opérateur impulsion du centre de masse satisfait . Les états excités sont créés selon . Des relations similaires sont obtenues pour les opérateurs de la corde fermée. Les contraintes classiques de Virasoro sont représentées au niveau quantique par les opérateurs de Virasoro

| (1.9) |

où on a défini et où est une constante due à l’ambiguité dans l’ordonnement normal des opérateurs puisque et ne commutent plus dans . On peut vérifier que les contraintes classiques de Virasoro sont équivalentes à pour tout . La contrainte permet d’obtenir le spectre de masse des états physiques , c’est-à-dire sur la couche de masse, selon

| (1.10) |

où est la valeur propre de l’opérateur nombre d’excitations . Le spectre de la corde ouverte démarre donc avec

-

—

Le vide : et qui est un tachyon si .

-

—

Le premier état excité est un état bosonique vectoriel, : , . Cet état s’identifie au photon si sa masse est nulle, c’est à dire si .

Nous constatons donc que le choix dans la théorie des cordes bosoniques fait que le spectre de la corde ouverte contient le photon du Modèle Standard, c’est-à-dire la particule de jauge de spin 1 et à degrés de liberté véhiculant l’interaction électromagnétique. Cependant le vide est tachyonique ce qui traduit une instabilité du vide (masse imaginaire, impulsion de genre espace) et donc une incohérence à priori de la théorie quantique. En réalité cette instabilité tachyonique disparaît pour la théorie complète, dite des supercordes, qui inclue la présence de cordes fermioniques en plus des cordes bosoniques. L’action des supercordes est intrinsèquemnt supersymétrique (symétrie bosons-fermions), ce qui a pour effet d’éliminer le tachyon. Regardons maintenant le spectre de la corde fermée bosonique. Les relations de commutation supplémentaires pour les modes gauches de la corde fermée sont similaires à celles des modes droits , , où on note . Les états quantiques de la corde fermée sont crées à l’aide des opérateurs de création selon . Les conditions de Virasoro deviennent au niveau quantique . L’annulation de l’opérateur impose l’égalité entre les nombres de particules générées par les modes droits et gauches. L’annulation supplémentaire de l’opérateur fournit le spectre de masse suivant pour la corde fermée

| (1.11) |

Le vide de la corde fermée bosonique est encore tachyonique si . Le premier état excité () peut se décomposer selon

-

—

un état de spin 0 appelé dilaton, , de masse ,

-

—

un état tensoriel antisymétrique, , de masse ,

-

—

un état tensoriel symétrique et sans trace, , de masse .

En faisant le choix comme pour la corde ouverte, on constate le spectre de la corde fermée contient un état de spin 2 sans masse, symétrique et sans trace, état qui s’identifie naturellement au graviton, le champ de métrique de l’espace-temps. Le tachyon de la corde fermée disparait en théorie des supercordes lorsqu’on inclue les superpartenaires fermioniques dans la théorie. Le calcul des premiers états quantiques du spectre révèle que la théorie des supercordes engendre, parmi une infinité de particules, le photon, boson de jauge véhiculant l’interaction électromagnétique, ainsi que le graviton, boson de jauge devant véhiculer l’interaction gravitationnelle333On peut montrer que la théorie des cordes contient également les bosons de jauge de l’interaction faible et les gluons de l’interaction forte mais cela va au-delà de l’objectif de cette section.. En contenant le champ du graviton dans son spectre, la théorie des supercordes se présente donc comme une théorie quantique qui doit contenir la théorie de la relativité générale à basse énergie.

1.1.2 L’espace-temps possède (9+1) dimensions

Le choix de la jauge conforme, , adoptée précédemment ne fixe pas totalement la jauge pour l’action de Polyakov puisque peut-être choisi arbitrairement. Il reste une symétrie de jauge résiduelle liée aux transformations conformes de la feuille d’Univers. On peut utiliser cette liberté résiduelle pour fixer davantage la jauge. Introduisons pour cela les coordonnées du cône de lumière pour la feuille d’univers, , et pour l’espace-temps , les coordonnées transverses , , demeurant inchangées. L’action (1.3) puis l’équation du mouvement deviennent dans ces coordonnées

| (1.12) |

La symétrie résiduelle de l’action (1.12) correspond à la possibilité de reparamétrisations arbitraires de la feuille d’Univers , . Comme les solutions de l’équation du mouvement sont elles-même la somme d’une fonction de et d’une fonction de , l’invariance résiduelle nous autorise à fixer la jauge simple, dite du cône de lumière, pour un degré de liberté :

| (1.13) |

Les contraintes de Virasoro classiques, , où , permettent d’obtenir en fonction des :

| (1.14) |

où on a noté et où est une constante due à l’ambiguité d’ordonnement normal des opérateurs quantiques de création et d’annihilation et . L’encadrement entre deux points dénote le produit en ordre normal des opérateurs. On en déduit le spectre de masse des états quantiques où est la valeur propre de l’opérateur nombre d’excitations . Le premier état excité possède degrés de liberté et correspond au photon sans masse si de nouveau. Cette condition se trouve être en fait indispensable pour satisfaire l’invariance de Lorentz de la théorie puisque le premier état excité se transforme sous Lorentz comme un vecteur du groupe qui correspond au groupe de symétrie d’une particule vectorielle sans masse. Dans la jauge du cône de lumière on peut calculer cette fois directement la constante d’ordonnement normal , d’après la relation

| (1.15) |

On en déduit . Cette série divergente peut être régularisée au moyen de la fonction Zeta de Riemann selon de telle sorte que

| (1.16) |

Les conditions d’existence du photon et du graviton et la condition d’invariance de Lorentz dans la théorie des cordes se sont traduits par la condition . Combinée à l’expression explicite (1.16), cette condition impose à son tour la condition que l’espace-temps de la théorie des cordes bosoniques possède exactement dimensions. De façon alternative la quantification de la théorie par intégrale fonctionnelle à la Fadeev-Popov aurait montré qu’une anomalie quantique apparait dans l’algèbre des opérateurs de Virasoro (incluant les champs de ghost). La condition est alors nécessaire pour annuler l’anomalie quantique et ainsi rendre la théorie cohérente au niveau quantique. La théorie des cordes bosoniques n’est cependant pas satisfaisante d’un point de vue physique puisqu’elle ne contient pas de fermions. Une quantification analogue de la version supersymétrique de la théorie montre que les supercordes doivent en réalité évoluer dans un espace-temps à dimensions. Enfin précisons qu’il existe en fait cinq théories des supercordes différentes mais duales entre elles qui ne sont que des limites particulières d’une seule et unique théorie fondamentale, appelée “théorie M” [4], qui impose à l’espace-temps de posséder finalement dimensions.

Deux alternatives, qui ne s’excluent pas l’une et l’autre, ont été proposées pour expliquer l’absence de détection des six (ou sept) dimensions supplémentaires de l’espace-temps : ces dimensions peuvent soit être compactifiées à la Kaluza-Klein sur une échelle suffisament petite pour échapper à la résolution des instruments de mesure, soit être non-compactes mais orthogonales à une brane à quatre dimensions sur laquelle réside notre Univers observable.

1.2 Modèles d’Univers branaires

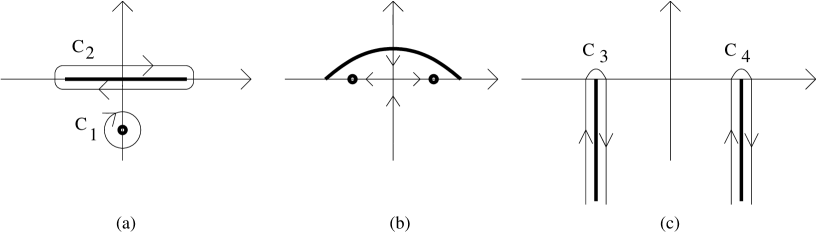

Nous avons vu que la théorie des cordes englobe toutes les théories de jauge y compris la gravitation à travers la présence du graviton dans son spectre. En contrepartie la quantification cohérente de cette théorie d’unification implique que l’espace-temps possède des dimensions supplémentaires. De plus les champs du Modèle Standard, décrits par des cordes ouvertes, peuvent être contraints de se déplacer sur des membranes (D-branes) de codimension 1. Seuls les gravitons, décrits par des cordes fermées, peuvent se propager dans la dimension supplémentaire. Ces conséquences majeures de la théorie des cordes ont été la première source d’inspiration dans la construction de modèles branaires, considérant que notre Univers observable réside en fait sur une brane à quatre dimensions plongée dans un espace-temps de dimension supérieure (Fig. 1.1). La physique du Modèle Standard conserve son comportement quadridimensionnel puisque tous les champs du Modèle Standard sont confinés sur la brane. La gravitation et la cosmologie doivent en revanche être affectées par la présence de dimensions supplémentaires puisque les gravitons peuvent se déplacer dans toutes les dimensions du bulk.

Dans cette section nous présentons dans les grandes lignes quelques premiers modèles branaires dont on pourra comparer les caractéristiques avec le modèle de Randall-Sundrum présenté de manière détaillée au chapitre 2.

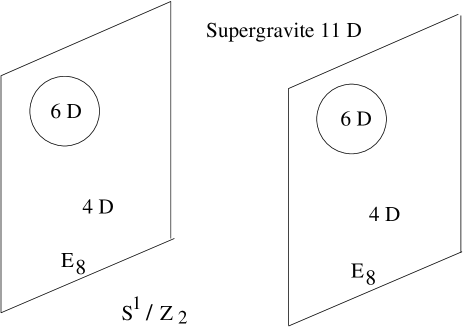

1.2.1 Modèle de Hoava-Witten

Ce modèle [4, 5] a été construit pour trouver des dualités qui relient les cinq versions perturbatives de la théorie des supercordes à la théorie M. On ne connait pas encore complètement la structure non-perturbative de la théorie M mais on sait que cette théorie fondamentale contient des -branes de dimension diverses et qu’elle admet la supergravité444Théorie avec supersymétrie locale qui induit la présence de la gravité. à 11 dimensions comme limite de basse énergie. En 1996, Hoava et Witten ont exprimé la théorie M, ou sa limite de basse énergie, la supergravité à 11 dimensions, sur la variété quotient , c’est-à-dire que la onzième dimension est compactifiée sur un cercle ayant une symétrie miroir et donc deux points fixes, le terme mathématique pour étant “orbifold”. En faisant cela ils ont constaté que, dans la limite d’un petit rayon de compactification, la théorie M est décrite par la théorie des cordes hétérotiques à 10 dimensions en couplage fort, qui est une des cinq versions de la théorie des cordes. Les deux points fixes de l’orbifold constituent des sous-espaces branaires à dimensions sur chacun desquels est confinée une théorie de jauge afin d’éliminer les anomalies de jauge et gravitationnelle dans la théorie. On peut encore compactifier à la Kaluza-Klein six dimensions spatiales sur une variété dite de Calabi-Yau, , parce que ce type de variété compacte conserve la supersymétrie de la théorie des cordes, réduisant ainsi le nombre de dimensions non-compactes à sur chaque brane fixe de l’orbifold : . En supposant que l’échelle de compactification des six dimensions sur la variété de Calabi-Yau est bien plus petite que le rayon de l’orbifold, on obtient le scénario d’un monde à cinq dimensions où se propage la gravité et contenant deux univers branaires à dimensions sur lesquels sont confinées les interactions de jauge (Fig.1.2). De part et d’autre de chaque brane l’espace est symétrique dans la cinquième dimension d’après la symétrie . Le modèle “cordiste” d’Horava-Witten a inspiré le modèle de Randall-Sundrum présenté plus loin, ainsi que le besoin de comprendre la phénoménologie et la cosmologie branaire à cinq dimensions non compactes.

1.2.2 Modèle ADD

On peut se poser la question de savoir pourquoi l’interaction gravitationnelle entre deux particules est d’intensité beaucoup plus faible que les trois autres interactions de jauge du Modèle Standard. En effet l’échelle d’énergie à laquelle les interactions de jauge du Modèle Standard sont d’intensité équivalente est donnée par l’échelle électrofaible , alors que l’échelle d’énergie à laquelle l’intensité de la gravité serait aussi importante que celle des interactions de jauge est donnée par l’échelle de Planck , où est la masse de Planck et la constante de gravitation de Newton. Ceci constitue le problème de hiérarchie en physique des particules : pourquoi l’échelle de Planck de l’interaction gravitationnelle est-elle si éloignée de l’échelle électrofaible des trois autres interactions de jauge () ?

Le modèle d’Arkani-Hamed, Dimopoulos et Dvali (ADD) [7], publié en 1998, propose une solution au problème de hiérarchie. Dans ce modèle l’Univers réside sur une brane Minkowski à quatre dimensions entourée de dimensions supplémentaires compactes de taille ( est le rayon de compactification), donnant à l’espace-temps total à dimensions la topologie . Les champs de jauge du Modèle Standard sont confinés sur la brane, seule l’interaction gravitationnelle peut se diluer dans les dimensions compactes. L’échelle fondamentale de la gravitation est ainsi donnée par la masse de Planck à dimensions et la masse de Planck à quatre dimensions n’est qu’une échelle effective sur la brane. En supposant que l’échelle de Planck à dimensions est du même ordre de grandeur que l’échelle électrofaible, , on élimine ainsi tout problème de hiérarchie. L’importance de la masse de Planck à quatre dimensions , mesurée par un observateur localisé sur l’Univers-brane, s’explique donc par l’importance de la taille et du nombre des dimensions supplémentaires.

En appliquant le théorème de Gauss en dimensions, on trouve que le potentiel Newtonien d’interaction gravitationnelle entre deux masses test , séparées d’une distance vaut

| (1.17) |

illustrant que la gravité se dilue dans les dimensions supplémentaires. Par contre si les masses sont séparées d’une distance alors elles ne ressentent plus la présence des dimensions supplémentaires compactes et subissent un champ gravitationnel quasi quadridimensionnel : on obtient le comportement habituel du potentiel gravitationnel en

| (1.18) |

La constante de Planck effective à quatre dimensions est donc reliée à la à la constante de Planck fondamentale de plus haute dimension selon . En posant , la résolution du problème de hiérarchie exige donc que la taille des dimensions supplémentaires compactes soit

| (1.19) |

Le cas implique des modifications de la gravité de Newton usuelle jusqu’à des distances cm, c’est-à-dire de l’ordre des distances caractéristiques du système solaire. Ce cas est bien-sûr exclu par toutes les observations astronomiques. Par contre, le comportement quadridimensionnel en de la loi de Newton n’ayant jamais été testé à des distances inférieures au millimètre, cela laisse entrevoir la possibilité que l’Univers est une brane entourée d’au moins deux dimensions supplémentaires. Le cas est donc le plus intéressant car il implique l’existence de dimensions compactes de “grande”555L’échelle mm est “grande” par rapport aux autres échelles du problème telles que l’échelle électrofaible. taille mm et donc des modifications de la loi de Newton potentiellement détectables à cette “grande” distance. L’idée de ce modèle a été de profiter du fait que les trois interactions de jauge du Modèle Standard ont été testée aux échelles du TeV alors que la loi de la gravité n’a jamais été testée en dessous de mm. Cela autorise la gravité à se propager dans un espace de plus haute dimension tout en contraignant les interactions de jauge à se propager sur une brane à quatre dimensions.

La présence de dimensions supplémentaires entraine d’autres conséquences phénoménologiques, notamment l’existence de gravitons massifs comme nous allons le voir. De façon générale les gravitons sans masse (ou ondes gravitationnelles) se déplacent à la vitesse de la lumière dans un espace-temps à dimensions et correspondent aux fluctuations transverses et sans trace de la métrique. Les equations d’Eintein linéarisées pour ces perturbations de métrique se réduisent dans un espace-temps plat (Minkowskien) à une équation d’onde scalaire dans le vide (), c’est-à-dire dans l’espace des impulsions :

| (1.20) |

ce qui entraine l’apparence, du point de vue quadridimensionnel, d’une masse effective pour les gravitons . Dans le modèle ADD l’espace-temps total n’est pas Minkowskien puisque compactifié mais de la même façon en projetant les équations linéarisées du graviton à dimensions sur l’espace Minkowskien à quatre dimensions on obtient l’équation du mouvement d’un graviton massif à quatre dimensions. Les dimensions supplémentaires étant compactifiées sur un cercle de rayon , le spectre de masse des gravitons est discret et les masses sont séparées de . Cette tour discrète de gravitons massifs est appelée tour de Kaluza-Klein (KK) en référence au modèle du même nom qui partage cette propriété due aux dimensions supplémentaires. Plus est petit plus le premier graviton massif est lourd et peut avoir échappé aux détecteurs des accélérateurs de particules. Hormis les modifications de la loi de Newton à petite distance, la détection de gravitons KK dans les accélérateurs (e.g au Large Hadron Collider) constituerait une autre signature forte de la présence de dimensions supplémentaires.

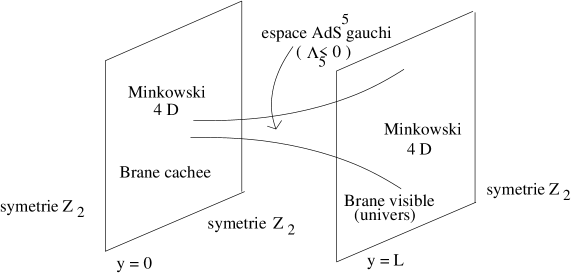

1.2.3 Modèle RS 1

Le modèle ADD avec dimensions supplémentaires élimine certes la hierarchie entre l’échelle de Planck et l’échelle électrofaible mais introduit une nouvelle hiérarchie entre l’échelle électrofaible et l’échelle de compactification . De plus le fait que soit “grand” dans le modèle ADD autorise la présence de gravitons KK légers, ce qui semble incompatible avec l’absence de leur détection dans les accélérateurs actuellement en fonctionnement. Randall et Sundrum ont proposé un scénario alternatif pour résoudre le problème de hiérarchie en utilisant seulement une seule dimension supplémentaire, courbée mais non-compacte [8]. Dans ce premier modèle de Randall-Sundrum (modèle appelé RS 1), deux branes Minkowski de genre temps à quatre dimensions sont plongées dans une portion de l’espace Anti-de Sitter à cinq dimensions () où la cinquième dimension possède de plus la structure orbifold :

| (1.21) |

est la métrique Minkowski à dimensions et est le rayon de courbure l’espace . La première brane, située sur le point fixe de l’orbifold, est cachée tandis que l’autre brane, parallèlement positionnée à distance finie dans la dimension supplémentaire sur l’autre point fixe , constitue l’Univers visible. L’espace entre les deux branes a donc une constante cosmologique négative et est -symétrique de part et d’autre de chaque brane , (Fig. 1.3).

Cet édifice branaire correspond vraiment à une solution exacte des équations d’Einstein à cinq dimensions, qui conserve l’invariance de Poincaré à quatre dimensions sur chaque brane à la seule condition que les deux branes possède une tension de signe opposé qui soit ajustée selon , où est l’échelle fondamentale de Planck à cinq dimensions, afin d’annuler la constante cosmologique effective sur les branes Minkowski. Le modèle RS parait plus satisfaisant du point de vue géométrique que le modèle ADD puisque c’est une solution des équations d’Einstein et que les branes apparaissent cette fois comme des objets géométriques auto-gravitants, influençant la géométrie du bulk. Le point faible est que cet ajustement fin des paramètres n’a pas encore de justification fondamentale. Par contre le modèle RS s’insère très bien dans la théorie effective à cinq dimensions du scénario cordiste d’Horava-Witten (voir paragraphe 1.2.1). À partir de (1.21) on relie aisément le volume avec le volume ainsi que les scalaires de courbure de Ricci et , de telle façon que l’action d’Einstein-Hilbert inclue l’action effective à selon :

| (1.22) |

entrainant la relation suivante entre l’échelle fondamentale et l’échelle de Planck effective : . Si l’on veut discuter le problème de hiérarchie du point de vue de la brane visible supportant notre Univers il convient de renormaliser à le facteur conforme de la métrique induite sur la brane visible située à , en modifiant le facteur de gauchissement666“warp factor” en anglais. dans (1.21) selon . Dès lors la masse de Planck effective mesurée en sur la brane visible vaut

| (1.23) |

En supposant que l’échelle fondamentale soit le TeV et , le problème de hiérarchie se resoud donc en supposant que les branes sont distantes de . On constate que le modèle RS 1 n’introduit pas de nouvelle hiérarchie contrairement au modèle ADD. De plus la petite taille de la dimension supplémentaire répond de manière plus satisfaisante aux contraintes expérimentales que le modèle puisque les gravitons KK massifs sont cette fois beaucoup plus lourds avec des masses de départ de l’ordre du TeV. La distance entre les branes correspond à la valeur moyenne dans le vide d’un champ quantique scalaire (appelé le module), ce dernier doit être stabilisé si l’on veut que la hiérarchie soit respectée au niveau quantique. Notons qu’un mécanisme de stabilisation a été proposé par Goldberger et Wise [11] en introduisant un champ scalaire dans le bulk.

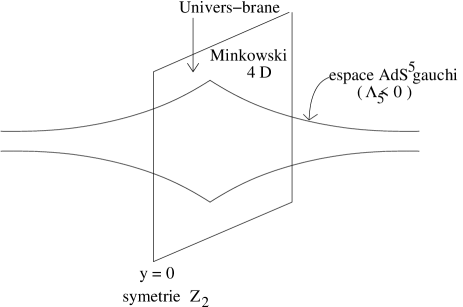

Je ne m’étendrai pas davantage sur le vaste problème de hiérarchie ni sur la phénoménologie des modèles branaires puisque je vais désormais me concentrer à partir du chapitre suivant sur la gravitation et la cosmologie dans le modèle de Randall-Sundrum à une brane (modèle appelé RS 2). Dans le modèle RS 2, l’Univers réside cette fois sur la brane en et l’autre brane a été repoussée à l’infini de sorte qu’il n’y a plus qu’une seule brane dans ce modèle.

Chapitre 2 Le modèle de Randall-Sundrum

Randall et Sundrum ont amené un point de vue nouveau sur la cosmologie et la gravitation en proposant en 1999 un modèle branaire simple et élégant [9] où la gravité standard est localisée de façon dynamique sur la brane quadridimensionnelle malgré la présence d’une dimension supplémentaire non-compacte et infinie. Dans ce modèle (dit RS 2), notre Univers observable réside sur une hypersurface à dimensions, une brane, de géométrie Minkowskienne plongée dans un espace-temps Anti-de Sitter à cinq dimensions (). De façon qualitative l’idée générale du modèle de Randall-Sundrum est que la courbure du bulk Anti-de Sitter entraine en fait une “compactification” effective de la cinquième dimension empêchant ainsi la gravité de se diluer dans cette dimension supplémentaire. En conséquence le comportement de la gravité d’Einstein reste préservé sur la brane, au moins aux grandes distances correspondant aux échelles où la force de gravité a été testée expérimentalement. Dans ce chapitre on présente quantitativement et qualitativement les conséquences gravitationnelles et cosmologiques du modèle branaire de Randall-Sundrum.

2.1 Localisation dynamique de la gravité

Dans le modèle de Randall-Sundrum l’Univers à dimensions est une brane Minkowki de tension plongée dans une portion de l’espace Anti-de Sitter à cinq dimensions de rayon de courbure :

| (2.1) |

où est la métrique de Minkowski à dimensions (Fig. 2.1). La métrique de l’espace dans les coordonnées (2.1) induit effectivement une métrique quadridimensionnelle de géométrie Minkowski sur la brane située en . Le facteur de gauchissement contient la valeur absolue parce que l’espace est supposé -symétrique de part et d’autre de la brane (symétrie miroir ), en référence à la symétrie orbifold du modèle de cordes de Hoava-Witten (paragraphe 1.2.1). Cette construction branaire (2.1) est la solution métrique des équations d’Einstein à cinq dimensions :

| (2.2) |

où et , , et où le tenseur énergie-impulsion (tension) quadridimensionnel de la brane est localisé en . Enfin la tension est ajustée à la constante cosmologique du bulk , afin qu’il n’y ait pas de constante cosmologique effective sur la brane Minkowski (), selon :

| (2.3) |

La géométrie de l’espace (2.1) est non-factorisable et gauchie.

2.1.1 Equation du mouvement du graviton dans le bulk

La théorie des perturbations de la métrique permet de calculer le spectre des gravitons (ou ondes gravitationnelles d’un point de vue classique) apparaissant dans le modèle de Randall-Sundrum. Les ondes gravitationnelles correspondent aux fluctuations inhomogènes et anisotropes de la métrique de l’espace-temps, il s’agit donc d’étudier l’évolution des perturbations de la métrique à l’ordre linéaire à travers les équations d’Einstein linéarisées. Pour linéariser les équations d’Einstein il est pratique de se placer dans le système de coordonnées conformes de Poincaré, , pour décrire le bulk

| (2.4) |

Dans ces coordonnées, la métrique est conforme à la métrique Minkowski et est la dimension supplémentaire. Le calcul des perturbations, , de la métrique (2.4) du bulk

| (2.5) |

se ramène ainsi d’une certaine façon au calcul, plus simple, des perturbations de l’espace plat Minkowskien. Notons la métrique plate perturbée et la métrique perturbée (2.5) avec le facteur conforme . La perturbation linéaire du tenseur d’Einstein, , dans l’espace Minkowski perturbé est triviale (voir par exemple dans le livre de Robert Wald [10])

| (2.7) | |||||

où signifie la symétrisation sur les indices. De plus les tenseurs d’Einstein de deux espaces-temps conformes entre eux sont liés selon (voir par exemple dans le livre de Wald [10])

| (2.9) | |||||

où est la dérivée covariante selon la métrique de Minkowski perturbé. A partir de (2.7) et (2.9) on en déduit la perturbation linéaire du tenseur d’Einstein dans l’espace

| (2.15) | |||||

Il s’ensuit que les équations d’Einstein linéarisées dans le bulk , , sont

| (2.16) | |||

| (2.17) |

Comme la théorie de la relativité générale à cinq dimensions est invariante sous les cinq reparamétrisations locales des coordonnées d’espace-temps , , on peut fixer la jauge

| (2.18) |

qui élimine cinq composantes des quinze composantes de la perturbation . Cependant la jauge n’est pas complètement fixée [12] puisqu’on peut trouver cinq fonctions arbitraires dépendant des coordonnées 4D () telles que les reparamétrisations locales suivantes des coordonnées d’espace-temps, , ne modifient pas la jauge mais seulement les composantes transverses de la perturbation selon

| (2.19) |

Dans la jauge (2.18) on peut décomposer l’équation du mouvement (2.1.1) selon

| (2.20) | |||||

| (2.21) | |||||

| (2.22) |

où les indices sont élevés avec la métrique plate 4D , est la trace et . Les trois premières équations de (2.20) sont non-dynamiques et leur résolution donne et , où et sont cinq fonctions arbitraires des coordonnées 4D. On peut fixer complètement la jauge en choisissant les reparamétrisations résiduelles , telles qu’elles satisfont et . En faisant ce choix on annule ainsi et . Cette jauge complètement fixée est la jauge de Randall-Sundrum (RS), transverse et sans trace :

| (2.23) |

qui réduit les composantes de la perturbation métrique aux cinq degrés de libertés physiques du graviton . Dans la jauge RS (2.23), l’équation (2.20) du mouvement du graviton dans le bulk se réduit à une équation d’onde de type Klein-Gordon sur chaque degré de liberté du graviton. En ce sens les gravitons découplent et se propagent comme des champs scalaires libres dans le bulk selon :

| (2.24) |

L’équation de Klein-Gordon pour un champ scalaire libre dans n’importe quel système de coordonnées de métrique s’écrit

| (2.25) |

On peut donc réecrire cette équation de Klein-Gordon dans les coordonnées Gaussiennes normales (GN) initiales (2.1) du modèle de Randall-Sundrum et faire de plus le changement de variable afin d’observer l’évolution du champ réel de perturbation de métrique : . L’équation du mouvement des gravitons physiques devient dans les coordonnées GN -symétriques :

| (2.26) |

La fonction de Dirac provient de la symétrie et correspond aux conditions de bord suivantes pour le graviton sur la brane :

| (2.27) |

On peut retrouver l’équation du mouvement du graviton (2.26) en linéarisant de façon indépendante l’équation d’Einstein dans le bulk et les conditions de jonction d’Israel sur la brane. Les conditions de jonction d’Israel sont l’analogue en relativité générale des conditions de saut en électromagnétisme qui indiquent la variation du champ électromagnétique à la traversée d’une surface contenant des charges et des courants. Les conditions d’Israel découlent des équations d’Einstein, une fois prise en compte la matière présente sur la brane, et elles indiquent les variations du champ de métrique à la traversée de la brane contenant le tenseur énergie-impulsion selon :

| (2.28) |

où est la métrique induite sur la brane et est la courbure extrinsèque de la brane, c’est-à-dire à la courbure de la brane induite par immersion dans l’espace de dimension supérieure. Dans des coordonnées GN, la courbure extrinsèque est simplement donnée par la dérivée normale à la brane de la métrique induite [10] : . De plus, ici il n’y a pas de matière sur la brane, de sorte que le tenseur énergie-impulsion correspond simplement à la tension de la brane . En tenant compte enfin de la symétrie , , la linéarisation des conditions de jonction d’Israel selon entraine

| (2.29) |

Cela se traduit par les conditions de bord (2.30) du graviton sur la brane, complémentaires de l’équation du mouvement (2.31) dans le bulk :

| (2.30) | |||||

| (2.31) |

On constate qu’on peut encapsuler la condition de bord de (2.30) dans l’équation du bulk (2.31) de façon -symétrique et obtenir une écriture "compacte" de l’équation du mouvement du graviton correspondant exactement à la forme (2.26) précédemment obtenue.

Les indices tensoriels du champ de graviton n’apportant aucune information sur la propagation, nous utiliserons désormais une notation de type champ scalaire pour le graviton : . Notons enfin que les cinq degrés de liberté du gravitons 5D peuvent se décomposer par “projection” sur la brane 4D en deux degrés de liberté tensoriels transverses et sans trace (ondes gravitationnelles), deux degrés de liberté vectoriels sans divergence (appelés “gravi-photon”) et un degré de liberté scalaire (appelé “gravi-scalaire”).

2.1.2 Spectre des gravitons 5D

L’équation du mouvement (2.26) est séparable, de telle sorte qu’on peut chercher les modes du graviton , , selon

| (2.32) | |||||

| (2.33) |

Du point de vue d’un observateur confiné sur la brane, ces modes correspondent à des excitations de spin massives, c’est-à-dire des gravitons massifs de type Kaluza-Klein (KK).

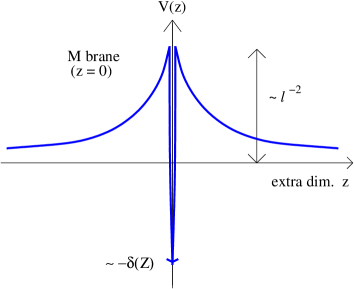

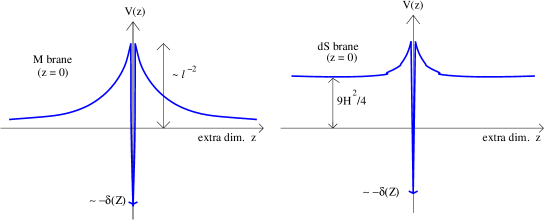

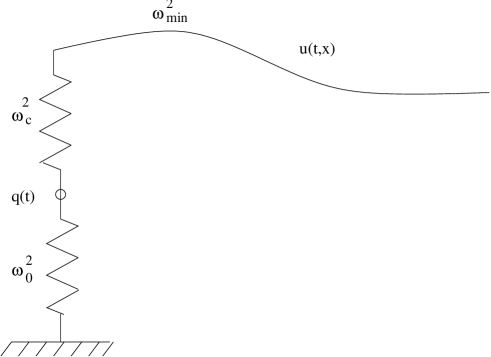

Un moyen intuitif de cerner la physique du Modèle de Randall-Sundrum est d’analyser le problème de mécanique quantique analogue. En se plaçant dans les coordonnées conformes et en changeant d’échelle le champ de graviton selon , l’équation du mouvement des gravitons (2.32) dans le bulk prend la forme d’une équation de type Schrödinger

| (2.34) |

où la brane est située en et le potentiel de Schrödinger vaut

| (2.35) |

La forme du potentiel (Fig. 2.2) dans lequel évoluent les gravitons nous renseigne sur le spectre possible des gravitons : la présence de la brane créée un puit de potentiel infini alors que la courbure du bulk forme une barrière de potentiel décroissante comme l’inverse au carré de la distance à la brane. L’allure du potentiel qui en résulte est celle d’un "potentiel-volcan" qui autorise la présence d’un unique état lié, le mode zéro du graviton , accompagné d’un continuum d’états libres de se déplacer dans la cinquième dimension. L’état lié signifie que la fonction d’onde correspondante du mode zéro a son support localisé près de la brane, autour de 111Dans un langage plus mathématique, l’état lié est un état discret normalisable.. Du point de vue d’un observateur sur la brane, l’état lié du graviton s’identifie naturellement au graviton sans masse standard de la théorie effective à alors que les autres modes s’identifient à une infinité continue de gravitons KK massifs. Le potentiel tend asymptotiquement vers zéro quand , ce qui justifie l’absence de gap d’énergie entre le mode lié et le continuum KK dont les masses possibles sont et qui indique que les modes massifs se comportent asymptotiquement comme des ondes planes dans le bulk. La présence de ce continuum de gravitons KK massifs est le signe de la taille infinie de la dimension supplémentaire de structure . Nous tenons ici le résultat essentiel du modèle de Randall-Sundrum : malgré la présence d’une dimension supplémentaire non-compacte et infinie, la gravité standard (donnée par le mode de masse nulle) reste localisée sur la brane et ne fuit pas dans la cinquième dimension. Quant aux gravitons massifs libres et parasites, leur interaction avec la brane est supprimée à basse énergie grâce à la barrière de potentiel. Ainsi la théorie de la relativité générale quadridimensionnelle reste préservée en partie sur la brane, à basse énergie.

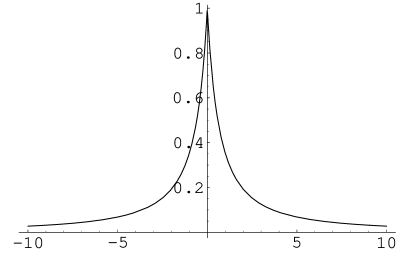

Concrètement la fonction d’onde (Fig. 2.3) du mode zéro lié du graviton est

| (2.36) |

et les fonctions d’onde des modes libres des gravitons KK massifs sont

| (2.37) |

Cette combinaison particulière des fonctions de Bessel satisfait les conditions de bord de inscrites dans la fonction du potentiel (2.35) : . La normalisation du mode zero, qui est un état discret normalisable, est imposée par . On peut trouver les coefficients de normalisation puisque les modes continus satisfont la condition d’orthonormalité . Le produit scalaire de Klein-Gordon correspondant est donné par . On remarquera que la fonction d’onde du mode lié correspond également à la limite de la fonction d’onde des modes massifs.

La courbure du bulk réalise en fait une sorte de "compactification effective" puisque, malgré une dimension supplémentaire infinie, le volume effectif supplémentaire est fini :

| (2.38) |

2.1.3 Modifications de la loi de gravitation de Newton

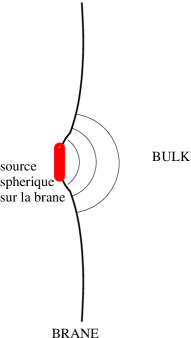

Même si la gravité se comporte de façon quadridimensionnelle du point de vue d’un observateur sur la brane à basse énergie, elle n’est pas purement locale (i.e confinée en ) mais localisée près de la brane avec une extension typique dans la cinquième dimension. La présence de modes massifs de gravitons KK doit provoquer des corrections pentadimensionnelles à la gravité standard à haute énergie (ou aux petites distances). Il est d’un intérêt cosmologique d’estimer ces corrections pour savoir si leur magnitude est suffisamment importante pour être accessible aux observations et aux expériences. Ces corrections de plus haute dimension constituent la signature des dimensions supplémentaires. Dans ce paragraphe on évalue les corrections pentadimensionnelles au potentiel Newtonien crée par une source gravitationnelle sphérique purement localisée sur la brane. Le calcul relativiste a été effectué par Garriga et Tanaka [13] en 2000.

On choisit temporairement la jauge dite Gaussienne normale (GN) au lieu de la jauge RS afin de faciliter le calcul des conditions de jonction d’Israel sur la brane en présence d’une source de matière. Dans la jauge GN, par définition, la brane reste fixée en dans les coordonnées GN (2.1) malgré les perturbations de la géométrie, c’est-à-dire

| (2.39) |

où le “tilde” est utilisé pour distinguer les variables dans la jauge GN des variables dans la jauge RS (qui seront dénotées par une “barre” pour les perturbations de métrique et sans rien pour les coordonnées de fond).

À l’ordre linéaire dans les perturbations et dans la jauge GN, les équations de jonction d’Israel (2.29) -symétriques deviennent, en présence de matière sur la brane,

| (2.40) |

où est le tenseur énergie-impulsion de la source de matière isolée sur la brane et est sa trace. Comme la tension de la brane est ajustée selon et , ces conditions de bord se réduisent dans la jauge GN à

| (2.41) |

Dans la jauge RS on a aussi la condition . La reparamétrisation la plus génerale qui conserve cette condition

| (2.42) | |||||

| (2.43) |

où les ne dépendent que des quatre coordonnées transverves, permet de passer de la jauge GN () à la jauge RS (). Dans la jauge RS la brane est légèrement déplacée en et les conditions de jonction sur la brane deviennent

| (2.44) | |||||

| (2.45) |

où la source inclue le léger déplacement de la brane. L’écriture compacte de l’équation du mouvement dans le bulk et des conditions de bord de façon symétrique devient donc dans la jauge RS

| (2.46) |

dont la solution formelle s’écrit

| (2.47) |

où est la fonction de Green retardée de l’équation du mouvement du graviton. La jauge RS impose et donc (2.47) impose , qui à son tour à travers (2.44) implique que le déplacement de la brane satisfasse

| (2.48) |

La présence d’une source de matière isolée sur la brane aura donc tendance à créer un déplacement local de la brane (“brane bending” en anglais) dans le bulk , , au niveau de la position de la source (Fig. 2.4). Signalons que la condition de la jauge RS est par conséquence aussi vérifiée d’après l’expression de (2.44).

La fonction de Green est séparable avec

| (2.49) | |||||

| (2.50) | |||||

| (2.51) |

où est la transformée de Fourier de la fonction de Green massive dans Minkowski 4D et . Les solutions dans le bulk ont déjà été calculées en (2.37)

| (2.52) |

La fonction de Green retardée est donc donnée par

| (2.53) |

Le premier terme provient du mode zéro du graviton alors que le second terme provient de la contribution des modes KK massifs continus.

On considère une source stationnaire et on définit la fonction de Green stationnaire , où les coordonnées en gras couvrent les trois dimensions spatiales transverses sur la brane. Si les deux points sont sur la brane (, ) alors, en considérant les asymptotes des fonctions de Bessel, on trouve que la fonction de Green se comporte comme

| (2.54) |

Le premier terme issu du mode zéro correspond à la fonction de Green de l’équation de Poisson tridimensionnelle et le second terme est correctif et provient des modes massifs du bulk.

On peut décomposer les

perturbations de métrique selon , où on a

volontairement séparé la partie matière de la partie déplacement dans la

source :

et . Comme il est plus

pratique d’utiliser la jauge GN pour évaluer les perturbation de métrique sur

la brane fixée en , nous nous replaçons dans la jauge GN. De

(2.42), on voit qu’on peut choisir tel que la

perturbation métrique sur la brane en soit : .

Ainsi, pour une source de matière statique à symétrie sphérique sur la brane

| (2.55) |

où la quadrivitesse est et , on peut résoudre exactement les équations. En statique, l’équation de déplacement (2.48) s’écrit , elle s’intègre aisément de sorte qu’on trouve

| (2.56) | |||||

| (2.57) |

On déduit aussi facilement que et . À l’extérieur de la source on peut supposer que puis, en définissant la masse de la source , on trouve à partir de l’expression (2.54) de la fonction de Green que

| (2.58) |

et donc que le déplacement de la brane due à la matière vaut

| (2.59) |

Finalement le potentiel gravitationnel Newtonien créé par la source sur la brane est obtenu dans la limite de champ faible par la perturbation métrique sur la brane en jauge GN :

| (2.60) |

où est la constante de gravitation quadridimensionnelle. On constate qu’aux grandes distances le potentiel gravitationnel créé par la source de matière correspond au potentiel Newtonien standard quadridimensionnel. La signature d’une dimension supplémentaire se manisfeste donc à très courte distance , indiquant que l’effondrement gravitationnel est à cette échelle très différent de celui du trou noir de Schwarzchild à quatre dimension. Les corrections à la gravité quadridimensionnelle sont très faible à basse énergie comme c’était prévu à cause de la suppression des modes KK massifs par la barrière de potentiel (voir paragraphe 2.1.2). Les plus récents tests de la loi de Newton ont mesuré un comportement standard quadridimensionnel en de la force de gravitation jusqu’à des distances de millimètres [15]. Les expérimentateurs ne sont pas encore en mesure de pouvoir tester la force de gravitation à des distances plus courtes que le dixième de millimètre pour éventuellemnt détecter un comportement de plus haute dimension de la gravitation dans l’ultra-violet. Cette borne expérimentale indique qu’on ne peut exclure, pour une dimension supplémentaire ayant une structure anti-de Sitter, une taille aussi grande qu’un dixième de millimètre : mm.

Si les deux points de la fonction de Green (2.53) sont choisis sur la brane et comme le mode zéro est dominant à basse énergie on peut tronquer la fonction de Green au mode zéro et obtenir que . On en déduit que la perturbation métrique sur la brane est similaire à la solution standard de la théorie d’Einstein 4D linéarisée :

| (2.61) |

2.2 Cosmologie branaire dans le modèle RS

Le Modèle de Randall-Sundrum reproduit donc la théorie de la relativité générale à quatre dimensions sur la brane à basse énergie grâce à la courbure du bulk qui entraine l’exitence conjointe d’un état lié du graviton et d’une barrière de potentiel s’opposant à l’interaction des gravitons massifs du bulk avec la brane. Des modifications à la loi de gravitation de Newton, dues à la présence d’une cinquième dimension infinie et non-compacte, se manifestent à courte distance sur la brane , où est le rayon de courbure du bulk anti-de Sitter. Si le cas d’une brane Minkowskienne (plate et sans contenu de matière) permet d’appréhender les conséquences gravitationnelles dans le scénario branaire RS, ce cas n’est pas réaliste du point de vue de la cosmologie. L’Univers primordial a subi en réalité divers types d’expansion cosmologique au cours de son histoire thermique et contenu divers types de matière : une fraction de secondes après le Big-Bang l’Univers connait d’abord une phase d’Inflation, où son expansion est exponentielle, puis son expansion décélère durant l’ère dominée par la radiation et continue de décélérer durant l’ère ultérieure dominée par la matière. Il est donc nécessaire d’étudier le cas plus réaliste d’une brane homogène et isotrope de géométrie Friedmann-Robertson-Walker (FRW), ayant un tenseur énergie-impulsion non nul dépendant du temps et une histoire d’expansion cosmologique arbitraire, plongée dans le bulk du modèle de Randall-Sundrum. C’est l’objet de cette section, où l’on commence par généraliser le modèle RS au cas d’une brane de géométrie purement de Sitter pour ensuite énoncer les solutions cosmologiques homogènes et isotropes dans le modèle RS.

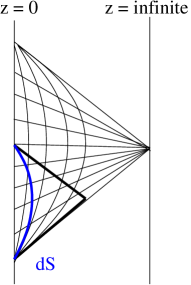

2.2.1 Brane de Sitter

Le cas particulier d’une brane de géométrie de Sitter () peut aider à modéliser un univers branaire dans sa phase inflationnaire en première approximation puisque lors de l’Inflation l’univers subit une expansion quasi-de Sitter. Les calculs perturbatifs effectués dans la section (2.1) dans le cas d’une brane Minkowskienne peuvent être généralisés au cas d’une brane (voir la référence [16] pour le détail des calculs ainsi que les références [17, 18, 19] pour des discussions similaires).

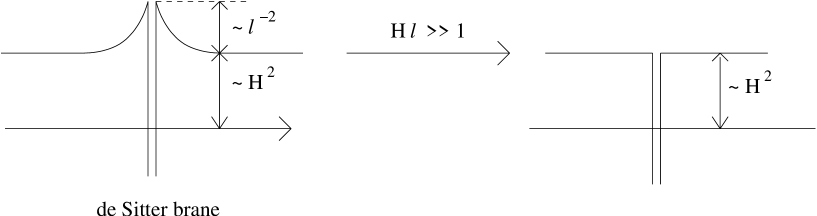

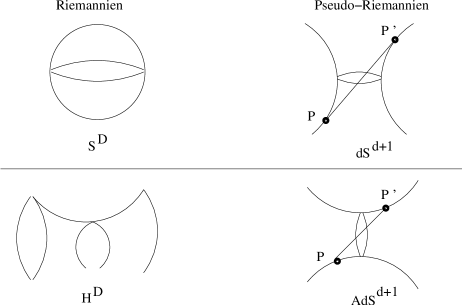

Un espace-temps de Sitter subit une expansion exponentielle uniforme caractérisée par le facteur d’échelle parce qu’il ne contient pas de matière mais seulement une constante cosmologique positive , où est le facteur de Hubble, constant dans ce cas. Un Univers à dimensions en expansion de Sitter peut être contenu dans une portion de l’espace , décrite dans les coordonnées statiques de Poincaré

| (2.62) |

au moyen du plongement explicite (, ) :

| (2.63) | |||||

| (2.64) |

De cette transformation de coordonnées on obtient la métrique écrite sous la forme

| (2.65) |

qui décrit une brane de géométrie fixée en dans l’espace . On a rajouté une valeur absolue sur la dimension supplémentaire pour mettre en évidence la symétrie propre au modèle de Randall-Sundrum. L’expansion uniforme quadridimensionnelle de l’Univers est équivalente du point de vue à cinq dimensions au mouvement de la brane dans le bulk statique selon la trajectoire rectiligne

| (2.66) | |||||

| (2.67) |

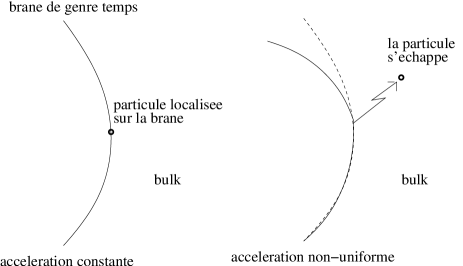

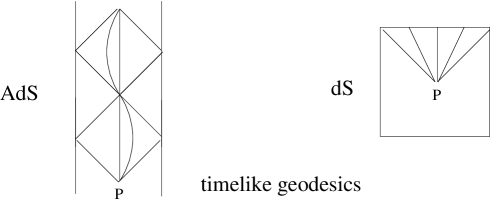

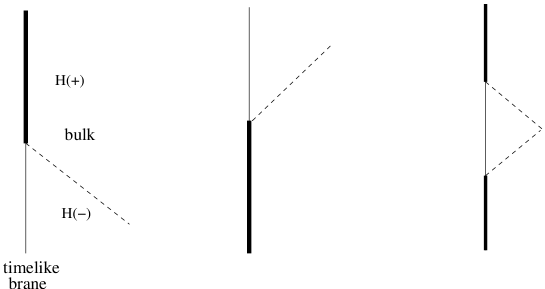

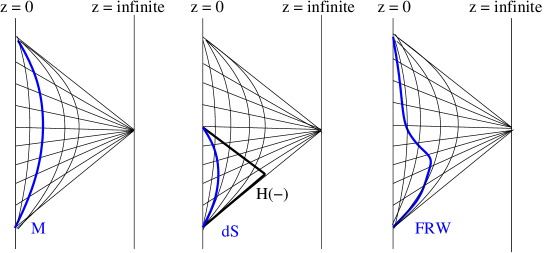

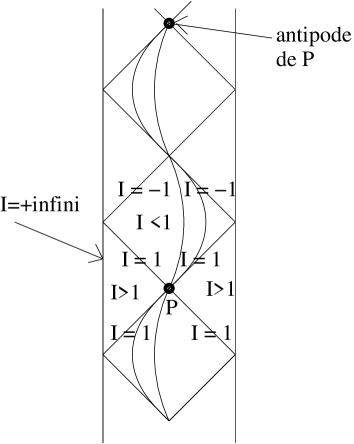

Les géodésiques ne sont pas des lignes droites dans l’espace courbe , de telle sorte que l’expansion uniforme () équivaut en fait à une trajectoire uniformément accélérée de la brane dans le bulk. Notons que l’infini futur de l’espace correspond à un temps fini (t = 0) dans le bulk (Fig. 2.5).

Au lieu d’étudier l’évolution des perturbations de manière covariante comme dans la section 2.1, on se focalise sur les perturbations purement tensorielles, c’est-à-dire les ondes gravitationnelles au sens quadridimensionnel (deux degrés de liberté). Elles correspondent aux fluctuations transverses et sans trace de la métrique ( où les indices sont élevés avec la métrique plate Euclidienne tridimensionnelle ) :

| (2.68) |

Par définition les perturbations tensorielles sont invariantes de jauge puisqu’elles ne sont pas affectées par une reparamétrisation des coordonnées. Elles ne couplent pas non plus à la matière ni aux perturbations de matière222Si on néglige les perturbations tensorielles anisotropes de matière., en ce sens elles évoluent librement dans le bulk et peuvent être décrite par un champ scalaire canonique minimalement couplé à la gravité après transformation de Fourier dans les trois directions spatiales transverses selon , où le tenseur est transverse et sans trace. On peut vérifier que la linéarisation des équations d’Einstein réalisée à la section 2.1 conduit pour les perturbations tensorielles à une équation de Klein-Gordon selon laquelle évolue le champ scalaire . Dans les coordonnées (2.65) pour le fond , l’équation de Klein-Gordon s’écrit

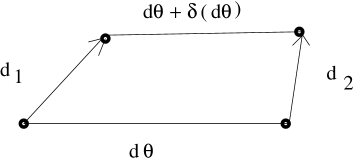

| (2.69) |