Sur la solution de Sundman du problème des trois corps111Philosophia Scientiae 5 (2), 161–184 (2001);

Malte Henkel

Laboratoire de Physique des Matériaux,222Laboratoire associé au CNRS UMR 7556 Université Henri Poincaré Nancy I,

B.P. 239, F – 54506 Vandœuvre lès Nancy Cedex, France

Contrairement à une opinion largement répandue, le problème

des trois corps possède une solution analytique. Cette solution

fut découverte en 1909 par Sundman. Nous présentons dans cet

article les idées de base et l’histoire de cette solution.

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung ist das Dreikörperproblem analytisch lösbar. Diese Lösung wurde 1909 von Sundman gefunden. Die ihr zugrundeliegenden Ideen und ihre Geschichte werden in einfacher Form dargestellt.

1 Le problème des trois corps

L’étude du problème des trois corps a une longue histoire [Barrow-Green 1997, Diacu et Holmes 1996]. Comme beaucoup de problèmes qui ont suscité un grand intérêt, il se formule très facilement mais sa simplicité apparente cache une phénoménologie très riche. Considérons un ensemble de particules ponctuelles qui exercent des forces gravitationnelles l’un sur l’autre. Admettons qu’elles ont les masses , où et que leurs positions sont décrites à l’aide des vecteurs en fonction du temps . Les équations newtoniennes du mouvement s’écrivent

| (1) |

où est la constante gravitationnelle. Le problème des trois corps s’obtient comme cas spécial du problème général des corps (1). En admettant des conditions initiales pour les positions et les vitesses on s’intéresse à calculer les positions , à partir des équations différentielles (1), pour tous les temps . Ainsi posé, le problème est mathématiquement complètement défini et sa solution n’utilise que des techniques mathématiques relevant d’un cours de mécanique classique.333Des exemples physiques classiques du problème des corps sont évidemment fournis par le mouvement des planètes autour du soleil, ou par le passage d’une comète dans le système solaire. Des exemples plus récentes considèrent les orbites des satellites artificiels, ou des planètes récemment découvertes autour d’autres étoiles que le soleil.

Quelques solutions particulières sont bien connues. Euler (1765) traite le cas où les trois corps sont alignés. Lagrange (1772) resout le cas où les trois corps (dont un de masse négligeable) sont aux sommets d’un triangle équilatéral rigide. Finalement, dans la solution de Moore (1993) et de Chenciner et Montgomery (2001) trois corps de masse égale parcourent un huit. Pour des détails complémentaires, on peut consulter [Montgomery 2001].

De part à sa difficulté technique considérable, le problème des trois corps suscite des commentaires souvent approximatifs et parfois erronnés. Par exemple, on lit souvent que ce problème est insoluble et on attribue à Poincaré la découverte d’un tel théorème. Cette insolubilité, reliée à la divergence des séries que l’on utilisait pour résoudre les équations (1), aurait stimulé Poincaré pour développer ses nouvelles méthodes de nature topologique en mécanique analytique [Abraham-Marsden 1978, xvii]. Sous cette forme simple, ces on-dits ne sont que partiellement vrais (et donc, en toute rigueur, entièrement faux). En effet, Sundman [1909] a donné, dans un sens très précis, une solution exacte et générale du problème des trois corps. Elle s’écrit à l’aide de séries convergentes pour toute valeur (réelle) du temps .

On peut se demander pourquoi un tel résultat n’est connu qu’aux spécialistes. Cette note, destinée à une audience non spécialisée dans les méthodes modernes de la mécanique analytique, présentera dans la section 2 un très bref résumé historique dans lequel nous tenterons de rectifier les erreurs de certains commentaires et d’en expliquer l’origine. Dans la section 3 nous présenterons un exposé des idées essentielles de la solution de Sundman, en suivant largement un article pédagogique de Saari [1990]. Des conclusions dans la section 4 termineront cette note. En particulier, nous souligenerons le fait que la solution de Sundman, malgré son intérêt théorique fondamental, n’est pas capable de fournir des renseignements pratiques sur le comportement physique du système. Quelques annexes d’intention pédagogique fournissent des compléments mathématiques d’une nature un peu plus technique.

2 Quelques remarques historiques

L’histoire du problème des trois corps, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est étroitement liée à l’histoire du journal Acta Mathematica, fondé et rédigé par G. Mittag-Leffler à Stockholm. Pour plus de détails sur les relations entre Mittag-Leffler et Poincaré, on peut consulter [Nabonnand 1999a, 1999b]; pour une vision d’ensemble de l’histoire du problème des trois corps à la fin du 19e siècle, on peut consulter [Barrow-Green 1997] et [Diacu et Holmes 1996].

Mittag-Leffler a fait ses études en Allemagne, chez K. Weierstraß à Berlin, chez E. Schering à Göttingen, et en France, chez C. Hermite à Paris. A cette époque, caractérisée par des nationalismes gratuits et des tensions politiques franco-allemandes, les contacts et la connaissance réciproque des mathématiciens français et allemands étaient difficiles. Mittag-Leffler, reconnu en particulier pour ses résultats sur des fonctions méromorphes qui portent aujourd’hui son nom [Knopp 1971], fut nommé en 1881 professeur à Stockholm [Nabonnand 1999b, 71]. Vue la situation politique qui rendait délicate la publication des travaux des mathématiciens français dans les journaux allemands (et reciproquement), il tente de tirer profit de ses bonnes relations avec les mathématiciens français et allemands en créant un nouveau journal, nommé Acta Mathematica, qui publiera principalement des articles en français et en allemand, dans le but avoué d’offrir un forum international où des travaux d’importance peuvent être publiés et lus dans les deux pays sans heurter les sensibilités politiques. En mars 1882, il demande à Poincaré de “faire le succès”444Lettre de Mittag-Leffler à Poincaré du 29 mars 1882 du journal et de lui envoyer pour publication ses mémoires sur les fonctions fuchsiennes dont des énoncés de résultats furent déjà publiés dans les Comptes Rendus. Poincaré accepte et son travail [Poincaré 1882] inaugure le premier volume des Acta en 1882. Il sera suivi d’une série de neuf autres œuvres dans les 10 premiers volumes des Acta. L’entreprise de Mittag-Leffler est soutenue par ses collègues scientifiques et le journal acquiert rapidement une bonne réputation internationale, [Nabonnand 1999b, 92]. Cependant, la situation financière du journal reste délicate, et les Acta Mathematica ne peuvent démarrer que grâce aux contributions de la fortune personnelle de Mittag-Leffler et des subventions du parlement suédois (en 1895, la réduction de la subvention par le parlement de Stockholm jettera les Acta Mathematica dans une grave crise financière555Lettre de Mittag-Leffler à Poincaré du 20 avril 1895.).

Pour toutes ces raisons, Mittag-Leffler cherche à augmenter le prestige de son journal dès son lancement. Une telle opportunité se présente à l’occasion du 60e anniversaire du roi Oscar II de Suéde qui, ayant étudié les mathématiques lui-même, prend un intérêt personnel dans les progrès des mathématiques, et accepte de financer un prix pour la solution d’un problème mathématique important. L’histoire et les événements autour du prix du roi Oscar II ont été décrits en détail ailleurs [Andersson 1994, Barrow-Green 1994, Barrow-Green 1997, Diacu 1996, Diacu et Holmes 1996, Nabonnand 1999a] et nous nous concentrons ici sur les aspects en lien direct avec la solution du problème par Sundman [1909, 1913] une trentaine d’années plus tard.

Le prix est annoncé, en français et en allemand, dans le volume 7 des Acta (et également dans de nombreux journaux internationaux [Nabonnand 1999b]) et quatre questions sont proposées. Voici la première:

“ 1. Étant donné un système …de points matériels qui s’attirent mutuellement suivant la loi de Newton, on propose, sous la supposition qu’un choc de deux points n’ait jamais lieu, de représenter les coordonnées de chaque point sous forme de séries procédant suivant quelques fonctions connues du temps et qui convergent uniformément pour toute valeur réelle de la variable.

…la solution étendra considérablement nos connaissances par rapport au système du monde …Lejeune-Dirichlet a communiqué peu de temps avant sa mort à un géomètre …qu’il avait découvert une méthode de l’intégration des équations différentielles …[et] il était parvenu à démontrer d’une manière absolument rigoureuse la stabilité de notre système planétaire. Malheureusement nous ne connaissons rien sur cette méthode …On peut pourtant supposer que cette méthode était basée …sur le développement d’une idée fondamentale et simple …” [Mittag-Leffler 1885]

La suite est connue: Poincaré envoie666Tout laisse croire que les quatre questions avaient été rédigées de manière à pouvoir intéresser Poincaré. En effet, Mittag-Leffler lui rappelle en juillet 1887 que le délai final pour envoyer un manuscrit pour le prix est le 1er juin 1888 et ajoute: “Si vous veuillez envoyer quelque chose c’est guerre probable que quelqu’un vous dépassera.” le 17 mai 1888 son mémoire célèbre [Poincaré 1890],777Cet article ne traite que du problème restreint des trois corps, c.à.d. les corps sont admis à ne se déplacer que dans un plan et . inscrit sous la devise Nunquam praescriptos transibut sidera fines, destiné au concours pour le prix du roi Oscar II. Après délibération et de multiples voyages de Mittag-Leffler, le comité formé de Mittag-Leffler, Hermite et Weierstraß [Nabonnand 1999b, 178-181] décide de lui octroyer le prix, qui consiste en une médaille d’or et la somme de 2500 couronnes.888Pour comparaison, le salaire annuel de Mittag-Leffler à Stockholm en 1881 était de 7000 couronnes. En 1894, 1 couronne était équivalente à 1,40 francs français. Selon le règlement, le mémoire gagnant doit être publié dans les Acta Mathematica. En préparant cette publication, Poincaré fournit sur la demande de Mittag-Leffler des notes explicatives sur son mémoire (ce qui le rallonge d’une centaine de pages). En juillet 1889, suite à une question de l’éditeur associé des Acta, E. Phragmén, Poincaré découvre une erreur importante dans son mémoire.999Lettres de Poincaré à Mittag-Leffler du 16 juillet et du 1er décembre 1889. Une grande partie des résultats que Poincaré a crû établir, entre autres sur la stabilité du système planétaire, ne sont plus valables. Travaillant sur les corrections nécessaires, il découvre ce qu’on appelle aujourd’hui les points homoclines et met en évidence le premier exemple d’un système au comportement chaotique. Au moment de la découverte de l’erreur, le volume contenant le mémoire erroné est imprimé et quelques exemplaires sont déjà sortis de l’imprimerie. Afin d’éviter un scandale, Mittag-Leffler décide101010Lettre de Mittag-Leffler à Poincaré du 5 décembre 1889. de rappeler le volume complet, de le détruire et de l’imprimer à nouveau. Poincaré doit assurer le coût de cette seconde impression, d’un montant de 3585 couronnes et 63 øre. Finalement, son mémoire du prix du roi Oscar II lui servira de base pour son grand œuvre sur les nouvelles méthodes de la mécanique céleste [Andersson 1994, Barrow-Green 1994, 1997, Diacu et Holmes 1996, Nabonnand 1999b].

Ajoutons ici quelques commentaires:

1. On lit souvent dans les articles de vulgarisation que le problème des trois corps n’est pas résoluble. Formellement, un système algébriquement intégrable111111La terminologie technique définie dans cet article sera mise en gras. se caractérise par l’existence de certaines quantités , appelées intégrales premières, qui restent constantes tout au long de l’évolution du système. Par conséquent, elles ne dépendent que des valeurs initiales des positions et des vitesses , , c’est à dire

| (2) |

Si l’on connaît autant d’intégrales premières que de variables indépendantes (on en a pour le problème des corps) et si les sont des fonctions suffisamment simples (c.à.d. algébriques) des et , le problème de résoudre les équations différentielles (1) se réduit à trouver la solution d’un système d’équations algébriques. Ceci est un problème considérablement plus simple que celui de résoudre les équations (1) directement.

On connaît intégrales premières indépendantes

pour le problème des corps. Elles peuvent s’écrire comme :

(i) les coordonnées du centre de masses du système,

(ii) les composantes de la quantité de mouvement totale ,

(iii) les composantes du moment cinétique du système et

(iv) l’énergie totale .

Les équations (1) sont des équations

différentielles du second ordre,

on a donc variables indépendantes.

On peut toujours éliminer

variables du problème, grâce aux 10

intégrales premières et par deux symétries découvertes

par Jacobi en 1843.121212Une variable s’élimine en considérant une

des positions ou des vitesses comme une variable indépendante

(au lieu du temps ) et l’autre s’élimine à l’aide de l’“élimination des nœuds” qu’on trouvera dans les livres sur la

mécanique céleste.

En somme, on reste avec un système d’équations différentielles

à variables. Il est clair que le problème des corps

est intégrable mais il faudrait trouver d’autres

intégrales premières pour

rendre les cas intégrables. Or, ceci est impossible: Bruns

a démontré en 1887 que toute

intégrale première qui est une fonction algébrique des

positions et des vitesses

est une fonction des dix

intégrales déjà connues [Bruns 1887]. Poincaré [1890] a

généralisé ce théorème aux fonctions uniformes (voir annexe A)

des positions et des vitesses.131313Painlevé a

généralisé ceci en 1897/1900 en démontrant qu’il n’existe aucune

intégrale algébriquement indépendante qui soit une fonction

algébrique/uniforme des vitesses. Aujourd’hui, des théorèmes comme celui

de Ziglin [1983] fournissent des conditions nécessaires pour

l’intégrabilité. On peut en déduire que le problème des trois corps,

au voisinage de la solution spéciale de Lagrange (1772), ne possède

pas de système complet d’intégrales premières qui soient des fonctions

méromorphes des positions et des vitesses [Tsygintsev 2000].

La non-existence d’autres intégrales premières établit la

non-intégrabilité du problème des corps. Pourtant, ceci

n’implique pas qu’une solution exprimable à l’aide

des séries n’existait pas. Le

théorème de Bruns et Poincaré montre seulement que certaines méthodes

algébriques sont insuffisantes pour résoudre le problème.

2. Il est bien connu qu’il existe des séries perturbatives capables de représenter les solutions du problème avec une très grande précision. Pour simplifier considérons le cas . Imaginons qu’un des trois corps est le soleil et les deux autres des planètes. En première approximation, on néglige les forces gravitationnelles entre les deux planètes, parce que leur masse est beaucoup plus petite que celle du soleil.141414Par exemple, la masse du soleil est environ mille fois celle de la planète la plus grande, Jupiter. Dans cette approximation, l’éq. (1) se décompose en deux problèmes à deux corps et s’intégre. Ensuite, on rajoute les forces entre les planètes en les traitant comme une petite perturbation de la solution approximative obtenue auparavant. On trouve une meilleure approximation “proche” de la première. En répétant cette procédure, on obtient des expressions pour les sous forme d’une série. Le cas des mouvements périodiques présente des difficultés techniques qui furent résolues à la fin du 19e siècle par l’utilisation des séries de Lindstedt et Gyldén.151515Un exemple simplifié de la méthode de Lindstedt sera exposé en annexe C. Poincaré [1890] démontre la divergence générique des séries de Lindstedt, mais souligne aussi que

“…les considérations qui précèdent n’enlèvent rien au mérite pratique des développements de M. Lindstedt. Ils ne convergent pas; donc ils ne peuvent donner une approximation indéfinie; mail ils peuvent donner assez rapidement une approximation très grande et très suffisante pour les besoins de la pratique.

Je serais désolé d’avoir jeté quelque discrédit sur ces séries …parce que je regarde la méthode de M. Lindstedt comme l’une des meilleures qui soit connues.” [Nabonnand 1999b, 193 note 4]

3. Le développement recherché pour le prix du roi Oscar II n’est pas une série du type perturbatif. On y cherche un développement convergent des coordonnées sous la forme . Il semble connu depuis longtemps que les solutions devraient être de cette forme, comme il apparaît dans une lettre de Weierstraß à Mittag-Leffler de 1883

“Angenommen nun, es gehe die Bewegung der Art vor sich, daß niemals zwei Punkte zusammentreffen, so sind [, ] eindeutige analytische Funktionen von , nicht bloß für reelle Werte dieser Größe, sondern auch für alle komplexen, in denen die zweite Koordinate (der Faktor von ) dem absoluten Betrage nach unter einer gewissen Grenze liegt. …Man wird schwerlich a priori die Bedingungen ermitteln können, die erfüllt sein müssen, damit niemals zwei Punkte zusammentreffen können, man wird vielmehr dieselben als erfüllt vorraussetzen müssen …Poincaré hat …[dieses] Theorem ebenfalls hergeleitet, wenigstens unter Vorraussetzung des Newtonschen Gesetzes und daraus die Folgerung gezogen, es sei möglich, die Koordinaten aller Punkte in konvergierende Reihen der Form zu entwickeln, wo eine bestimme Funktion von ist. Dies ist leicht einzusehen. …Aber man erhält auf diese Weise nicht Aufschluß darüber, ob die gemachte Vorraussetzung erfüllt ist oder nicht und es ist auch die Form, in der sich die Ausdrücke der Koordinaten darstellen, nicht der Natur der zu beschreibenden Bewegungen angemessen.” [Nabonnand 1999b, 119]161616L’orthographe de l’allemand est mis à jour.

Après avoir reçu de Mittag-Leffler une copie de cette lettre, Poincaré remarque qu’en effet la forme n’est utilisable que dans le cas où il n’y a pas de collision, mais dans ses propres études il travaille avec la fonction , où est une fonction monotone de encore à déterminer. Selon Poincaré :171717Lettre de Poincaré à Mittag-Leffler du 22 mai 1883.

“Les solutions de ce problème [de détermination de ] sont en nombre infini …Il est clair que dans chaque cas particulier, il faut choisir la plus zweckmäßig.181818utile, pratique; en allemand dans l’original. Or je ne crois pas que dans le cas de la Mécanique Céleste celle que j’ai donnée soit la plus zweckmäßig, je crois qu’il y a mieux à trouver.”

Il apparaît que la possibilité des collisions entre les corps est l’obstacle principal pour d’établir une solution analytique du problème.

4. En 1909, Sundman [1909] démontre qu’une solution sous forme de séries convergentes pour tout temps existe pour le problème des trois corps. Voici l’énoncé de son théorème:

“Si les constantes des aires dans le mouvement des trois corps par rapport à leur centre commun de gravité ne sont pas toutes nulles, on peut trouver une variable telle que les coordonnées des corps, leurs distances mutuelles et le temps soient développables en séries convergentes suivant les puissances de , qui représentent le mouvement pour toutes les valeurs réelles du temps, et cela quels que soient les chocs qui se produisent entre les corps.” [Sundman 1909, 3]

Sur l’invitation de Mittag-Leffler, Sundman [1913] publie une exposition d’ensemble de ses travaux dans les Acta Mathematica. Constatons qu’aucune trace de ce résultat ne se trouve dans la correspondance entre Mittag-Leffler et Poincaré. Le travail de Sundman [1907,1909,1913] fournit la solution recherchée par la question 1, posée par Weierstraß pour le prix du roi Oscar II une trentaine d’années auparavant, au moins pour le cas .191919Sundman a trouvé la solution pour le cas . Presque un siècle plus tard, et à l’aide de techniques différentes, Wang [1991] a pu obtenir un résultat analogue pour toute valeur de .

Nous verrons dans la section prochaine dans quelle mesure les idées de Weierstraß et de Poincaré sont proches de celles de Sundman.

3 La théorie de Sundman

Nous présentons les idées principales de la solution de Sundman du problème des trois corps.202020Cette section est inspirée de l’article pédagogique de Saari [1990]. Nous allons nous servir du problème des deux corps afin d’illustrer les idées et nous mentionnons les généralisations nécessaires pour le problème des trois corps.212121Pour une présentation mathématiquement complète, dans une notation moderne, voir [Abraham et Marsden 1978, Siegel et Moser 1971].

Il est bien connu que dans le problème des deux corps, le mouvement est dans le plan perpendiculaire au vecteur du moment cinétique222222Pour une particule à la position , de vitesse et de masse , le vecteur du moment cinétique s’obtient comme , où est le produit vectoriel. Pour un système de particules, chacune avec un moment cinétique , où , le moment cinétique total du système est . . Comme est conservé, son orientation et donc aussi le plan du mouvement des deux corps sont fixés. Il est pratique d’utiliser des variables complexes afin de décrire le mouvement dans le plan (voir annexe A pour la terminologie des nombres complexes).

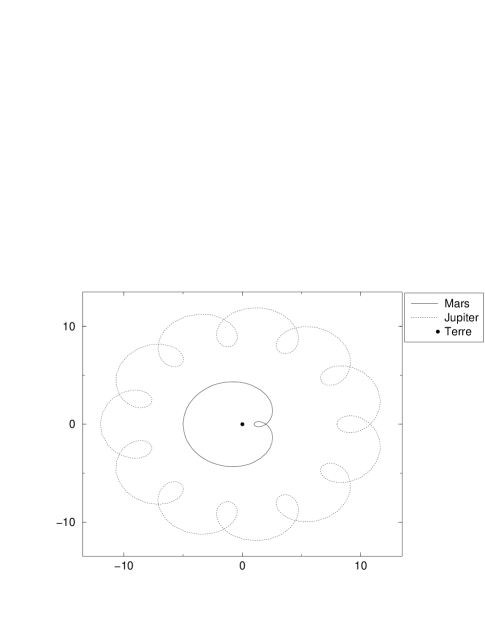

Afin d’en donner un exemple simple, considérons le mouvement d’une planète autour du soleil. Dans la figure 1,

nous montrons les orbites de Mars et de Jupiter, vues depuis la terre. Leur mouvement apparent semble très compliqué et il pourrait sember difficile de décrire et comprendre d’un point de vue physique une telle orbite. Bien entendu, nous savons aujourd’hui que cette difficulté n’est que apparente et qu’en réalité, les planètes sont en orbite autour du soleil. Ces orbites sont en bonne approximation des cercles, dont les rayons et les périodes sont rassemblés dans le tableau:

| planète | rayon | période |

|---|---|---|

| Terre | 2 | 1 |

| Mars | 3 | 2 |

| Jupiter | 10 | 12 |

A l’aide des variables complexes, nous pouvons exprimer les orbites circulaires des planètes, vues depuis le soleil, sous la forme

| (3) |

Le mouvement relatif à la terre s’obtient par un simple changement de repère. Par exemple, pour l’orbite apparente de Mars, on a

| (4) | |||||

et géométriquement, l’orbite est un limaçon. De même, pour Jupiter, on obtient un limaçon relatif à un cercle tournant

| (5) | |||||

Une telle description géométrique est déjà utilisée par Ptolemée et les astronomes de son école. Dans notre terminologie, il admet que les orbites apparentes sont de la forme

| (6) |

où les sont des constantes à déterminer. Le premier terme décrit le mouvement d’un planète selon le “déférent” et le second décrit le mouvement additionnel selon “l’épicycle”. Plus systématiquement, le travail des astronomes avant Copernic (Kopernikus) revient à chercher une orbite planétaire sous la forme

| (7) |

et de trouver les et , c.à.d. d’effectuer une analyse de Fourier d’une orbite planétaire. Il est clair qu’en incluant suffisamment de termes, on peut arrive à un très bon accord avec les observations. Bien que ce jugement soit complètement récursif et anhistorique, on ne peut s’empêcher de comparer la simplicité des expressions lorsque l’on choisit comme origine du repère le soleil (3) et la complication, entièrement artificielle, d’expressions comme celles qui apparaissent dans (6). Un “bon” choix de variables permet de simplifier considérablement l’analyse des orbites apparemment compliquées de la figure 1.

De même, pour le problème des trois corps, c’est un nouveau choix de variables qui va permettre à Sundman de contourner un obstacle majeur à la compréhension de ce problème. La théorie de Sundman utilise le fait (voir annexe A) que la valeur du rayon de convergence d’une série est reliée aux singularités des fonctions complexes. Or, dans le cadre du problème des trois corps, l’interprétation de telles singularités est particulièrement simple : En effet Painlevé a démontré en 1895 que pour toute singularité des fonctions par rapport à correspond soit (i) une collision entre deux corps soit (ii) une collision entre les trois corps.232323Pour , des singularités qui ne proviennent pas de collisions simples peuvent apparaître. Pour , on ne sait pas s’il existe d’autres singularités que des collisions ou non. Afin d’établir l’existence d’une solution sous forme d’une série convergente, Sundman [1907] part de ce théorème et progresse en deux étapes:

-

1.

Éliminer les collisions binaires entre deux particules.

-

2.

Exclure les collisions ternaires entre toutes les trois particules.

Dans le cas des collisions binaires, on peut se restreindre au problème à deux corps.242424Lors d’une collision binaire, le 3e corps est loin des deux autres qui se rencontrent. Au voisinage de la collision, son influence peut donc être négligée. En effet, dans ce cas l’orbite a la forme d’une ellipse qui s’écrit en coordonnées polaires sous la forme où est le demi-grand axe et est l’excentricité de l’orbite. Dans le cas et lorsque l’excentricité tend vers 1, la variable angulaire passe d’une valeur proche de à une valeur proche de . Pour obtenir une solution analytique, cette singularité en doit être éliminée. Pour cela, on décrit le mouvement dans le plan à l’aide d’une variable complexe . L’équation du mouvement s’écrit alors sous la forme

| (8) |

On obtient une régularisation du problème par le changement de variables [Sundman 1909, éq. (11)]

| (9) |

Avec ces nouvelles variables, l’équation du mouvement s’écrit

| (10) |

où la constante correspond à l’énergie totale.252525Les calculs détaillés sont exposés dans l’annexe B. Nous montrerons que ce changement de variables est très naturel d’un point de vue physique.

La solution de l’équation (10) est pour : où sont des constantes. Elle est sans singularité et se développe en série convergente en pour tout .

Pour le problème des trois corps l’idée reste la même mais le temps est remplacé par une nouvelle variable [Sundman 1909, 1913]

| (11) |

où sont les distances entre les trois corps et est une constante.

Le cas des collisions ternaires semble être fournie par le fait qu’une collision entre les trois particules n’est possible que si le moment cinétique s’annule.262626Cette proposition semble avoir déjà été établi par Weierstraß, mais Sundman [1907] fut le premier à publier la démonstration, voir aussi [Siegel et Moser 1971]. En effet, la condition est facile à contrôler à partir des conditions initiales272727Si une collision ternaire se réalise, on a . Dans ce cas et au voisinage d’une collision, Sundman trouve “que les corps se meuvent de telle manière …[qu’ils] ou bien forment de plus en plus un triangle équilatéral ou bien se rangent de plus en plus en ligne droite.” [Sundman 1907] Ce type de configuration s’appelle configuration centrale et est aussi présent dans le cadre du problème à corps. et donc élimine toute singularité en pour toute valeur réelle de . Cependant, un examen plus précis revèle une complication technique dont nous allons discuter brièvement, avant de revenir à la solution de Sundman.

Pour que le rayon de convergence du développement en série du rayon vecteur soit non nul, il est nécessaire qu’il n’y ait pas de singularité au voisinage de l’axe réel. Or ceci n’est pas trivial à établir même dans le cas . Dans ce cas, si l’excentricité , l’équation de l’orbite s’écrit (équation de Kepler)

| (12) |

Bien que cette solution soit régulière pour les temps réels, la fonction a des singularités complexes aux points

| (13) |

(où est un entier arbitraire) qui sont proches de l’axe réel pour suffisamment proche de 1. Mais comme la valeur de dépend de celle du moment cinétique du problème des deux corps, on peut montrer lorsque ,

| (14) |

où la valeur de dépend de .

Sundman [1907] a pu démontrer un résultat analogue pour le problème des trois corps, c.à.d. que si , on a

| (15) |

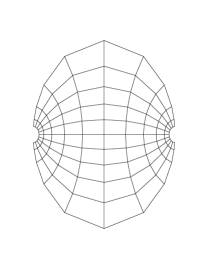

où est une constante. Ayant ainsi établi que pour , il existe une borne inférieure pour les distances entre les corps, Sundman considère les temps formellement complexes et montre que le développement en série des rayons vecteurs ne présente aucune singularité dans un ruban où est une constante connue dépendant du moment cinétique et est défini par l’éq. (11). If suffit alors d’utiliser les transformations conformes considérées par Weierstraß et Poincaré

| (16) |

qui projette le ruban sur l’intérieur du cercle (voir figure 2 pour le cas ).

ù

Dans la partie gauche, un morceau du plan complexe en est présenté. En exprimant les rayons vecteurs en fonctions de , il n’existe aucune singularité pour . Comme correspond à , on a une représentation des positions sous forme d’une série uniformément convergente pour toute valeur . Le problème des trois corps a donc trouvé sa solution sous la forme initialement conjecturée par Weierstraß.

4 Remarques finales

La solution de Sundman ne fait appel qu’aux techniques d’analyse standard des fonctions complexes, déjà connues à son époque. Dans ce sens, elle confirme l’attente de Weierstraß, formulée lors de l’annonce du prix du roi Oscar II, que la solution devrait être basée sur des idées simples. On peut voir aussi que par rapport à Weierstraß et Poincaré, Sundman ajoute deux nouvelles idées: (i) la régularisation des collisions binaires à l’aide de son changement de variables (11) ce qui contourne la difficulté de caractériser le cas des collisions binaires et (ii) sa démonstration de séparation minimale des trois corps lorsque . Pourtant, la forme même de cette solution ne fournit aucune information sur le comportement du système. Au contraire, le théorème de Sundman met en évidence que la propriété d’analyticité ne peut pas servir à caractériser l’une ou l’autre propriété qualitative d’un système avec trois corps. En particulier, aucun renseignement sur la stabilité à des temps très longs n’est fourni. De plus, ces séries sont inutiles pour des calculs numériques. Certes, elles convergent, mais le taux de convergence est tellement faible qu’un calcul purement numérique, utilisant des techniques de résolution directe des équations de mouvement (1) sans faire appel aux développements des solutions en séries, est plus fiable.282828Ceci vient du fait que le premier changement de variable (11), de la forme , ralentit la dynamique. Enfin, le second changement illustré en figure 2 concentre toute la dynamique au voisinage de . Weierstraß et Poincaré, ont-ils pressenti ce comportement en constatant que la variable était “nicht der Natur der zu beschreibenden Bewegung angemessen”292929 pas conforme à la nature du mouvement à décrire et de ne pas être “zweckmäßig” ?

Initialement, et surtout après la publication, de son article dans l’Acta [Sundman 1913], le travail de Sundman fut reçu avec grand intérêt,303030En 1913, Sundman recevait le prix Pontécoulant de l’Academie des Sciences, dont la valeur a été doublée à cette occasion [Barrow-Green 1997]. mais ce travail paraît avoir été très vite oublié [Barrow-Green 1997]. Il n’est pas entièrement évident si cet oubli soit dû au succès énorme des méthodes qualitatives de Poincaré pour l’étude des sytèmes dynamiques ou que quelques unes des idées contenues dans les travaux de Sundman puissent encore aujourd’hui stimuler de nouvelles directions de recherche.313131Dans le contexte de la mécanique quantique, l’intégrabilité du cas mène à une symétrie dynamique, que Pauli en 1927 a utilisé dans son traitement de l’atome d’hydrogène. Existe-t-il une trace de la solution de Sundman en mécanique quantique, en tenant compte de la non-intégrabilité du cas ? Siegel et Moser [1971] consacrent tout un chapitre de leur traité de la mécanique celeste aux travaux de Sundman [1907,1909,1913] et soulignent leur importance. En revanche, Abraham et Marsden [1978] ne mentionnent qu’en passant les “œuvres classiques de Sundman (1913)”.

Notons encore que la solution de Sundman est constructive. En relation avec le débat sur l’intuitionisme de Brouwer [Diacu 1996], il n’est pas sans intérêt de remarquer que même une approche entièrement constructive ne donne pas toujours des résultats directement utiles. Cet exemple323232La solution satisfait à toutes les demandes de rigueur mathématique, selon les standards établies par Weierstraß et pourtant ce sont les méthodes qualitatives de Poincaré et non elle qui nous renseignent sur le comportement, éventuellement chaotique, du problème des trois corps. est une illustration excellente de la difficulté à définir des notions mathématiques d’une telle manière que des résultats profonds peuvent être obtenus. Dans le cadre de l’histoire du problème des trois corps, dont nous devons la compréhension au progrès initié par Poincaré [1890], et les débuts du journal Acta Mathematica, cela fournit également une illustration parfaite des occasions excellentes pour des découvertes majeures qu’une approche scientifique réellement internationale, dépassant entre autres des contraintes politiques, peut offrir.

Remerciements/Agradecimentos

Je remercie P. Nabonnand pour ses multiples commentaires et sa critique

détaillée d’une première version de cet article et

T. Gourieux pour une lecture critique de ce travail.

Agradeço ao Complexo Interdisciplinar da Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa pela sua hospitalidade, onde este

trabalho foi escrito.

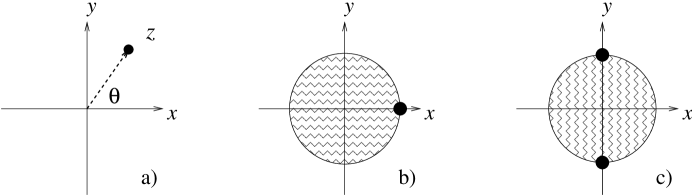

Annexe A. Sur les fonctions complexes

Nous rappelons quelques faits élémentaires sur les fonctions analytiques d’une variable complexe [Knopp 1976]. Un nombre complexe est caractérisé à l’aide de deux nombres réels . On peut le représenter comme étant un point dans un plan, voir figure 3a.

redevient réel si . On appelle la partie réelle de et la partie imaginaire de . L’unité imaginaire satisfait à la condition . Le nombre s’appelle le conjugué complexe de . Alternativement, on peut écrire en coordonnées polaires ou est l’angle indiqué dans la figure 3 et est la longueur de la ligne entre l’origine et le point . Une fonction uniforme est définie en associant à chaque nombre complexe un seul autre nombre complexe . Exemples des fonctions uniformes sont des fonctions algébriques comme ou ou des fonctions entières (c.à.d. analytiques dans le plan complexe entier, sauf à l’infini ) comme ou . À cause de la relation d’Euler

| (A1) |

les trois dernières fonctions ne sont pas algébriquement indépendantes. Il existent aussi des fonctions multiformes, comme , où à chaque valeur de correspondent plusieures branches de avec des valeurs différentes.

Comme on le fait pour des fonctions réelles, on peut introduire la notion de la dérivée d’une fonction complexe. On dit que est analytique dans un domaine du plan complexe si pour tout , existe. Si est analytique dans un domaine autour d’un point , il existe un nombre maximal et des constantes tels que s’écrit sous forme d’une série uniformément333333La définition précise de la notion de convergence uniforme d’une série comme utilisée par Weierstraß et la différence avec la convergence ponctuelle se trouve dans tous les textes d’analyse. convergente pour . s’appelle rayon de convergence. De plus, sur le cercle il existe une singularité où n’est plus analytique. Un résultat profond de la théorie des fonctions complexes est qu’on peut caractériser une fonction analytique par le lieu et la nature de ses singularités, voir [Knopp 1971].

Nous ne donnons ici que deux exemples illustratifs. Considérons les fonctions (qui fournissent des exemples des fonctions méromorphes)

| (A2) |

Si , on peut représenter ces deux fonctions à l’aide des séries convergentes autour du point

| (A3) |

A l’intérieur du cercle indiqué dans la figure 3, les séries convergent uniformément. Le domaine de convergence, qui est l’ensemble des complexes tels que , est limité par la présence d’une où plusieures singularités sur le cercle . Pour la fonction , cette singularité est visible comme une singularité sur l’axe réel en . En revanche, les singularités de la fonction sont en , hors de l’axe réel. Même si n’a aucune singularité apparente pour toute valeur réelle de , ses singularités complexes empêchent la série associée de converger pour .

Annexe B. Sur les collisions binaires

La notion de collision binaire dans le problème des deux corps est presentée de manière élémentaire. De part la conservation du vecteur du moment cinétique , le mouvement des deux corps est situé est dans le plan perpendiculaire à . Les positions dans ce plan seront définies par les coordonnées et la distance entre les deux corps par le module du nombre complexe . Après un changement de coordonnées, l’équation du mouvement s’écrit

| (B1) |

La propriété de conservation de l’énergie s’établit ainsi : pour et son conjugué complexe on a et . En multipliant la première par et la seconde par , la somme des deux équations donne

| (B2) |

Ceci s’écrit aussi sous la forme

| (B3) |

Par intégration, on trouve

| (B4) |

où la constante est l’énergie totale du mouvement.

L’équation (10) se déduit par changement de variables : Dans la suite, nous écrivons et et de même pour et . En appliquant le changement de variables (9) on obtient et . De plus, et la conservation de l’énergie (B4) s’écrit dans les nouvelles variables sous la forme

| (B5) |

À l’aide des relations et , l’équation du mouvement (B1) s’écrit sous la forme

| (B6) |

Dans la suite de cette annexe, nous discutons la régularisation du mouvement à travers une collision binaire. On peut toujours admettre343434À l’aide d’un changement de variables qui laisse invariant les équations de mouvement. que le mouvement est situé sur l’axe x réel. La distance entre les deux corps est décrite par l’équation du mouvement . D’abord on s’intéresse à trouver la fonction inverse qui satisfait l’équation

| (B7) |

En intégrant directement, on obtient

| (B8) |

où est une constante. L’intégrale se calcule, pour , à l’aide d’un changement de variables et la solution finale s’écrit (sous forme paramétrique)

| (B9) |

Lors d’une collision, tend vers . Au voisinage de 0, après l’équation (B9), on a . De même, . On a au voisinage d’une collision

| (B10) |

où l’on identifie comme étant l’instant de la collision.

La série est convergente pour tout et monotone en pour tout réel.353535Ici, . On en déduit donc que la fonction inverse existe et se développe formellement en série où les s’obtiennent à partir des . En injectant ceci dans l’expression de donnée par l’équation (B9), on peut trouver des coefficients tels que

| (B11) |

Une telle série a un rayon de convergence non nul si la fonction complexe qu’elle représente est dérivable. Considérons alors la fonction complexe où . Cette fonction est définie si la fonction a une fonction inverse . Pour ceci il faut que la dérivée ne ’sannule pas. Or, si où est un nombre entier arbitraire. Dans la suite, nous écrivons . Donc la dérivée

| (B12) |

existe si . Autour de , elle existe aussi, parce que

| (B13) |

est une constante finie. Comme correspond à et donc à , la fonction est dérivable au voisinage de la collision binaire et n’a aucune singularité dans le domaine . La série formelle (B11) a donc un rayon de convergence et représente une fonction analytique.

Si , on a à l’instant donné par . Par conséquent, les caractérisent une suite de (pseudo)collisions. Le passage de à nous a permis de régulariser les équations afin de pouvoir continuer analytiquement le mouvement au-delá la collision en . La non-analyticité apparente à pour indique simplement que le choix de n’est pas encore optimal et devrait être remplacé par la variable définie par Sundman.363636Pour le rapport avec les variables (9) utilisées par Sundman, on a au voisinage d’une collision et , donc . On retrouve ainsi une propriété de la régularisation de Sundman dans (9).

Notons qu’on a aussi une analyticité de en fonction de .

Annexe C. Un exemple de série de Lindstedt

Nous exposons brièvement la méthode perturbative de Lindstedt, en suivant [Rand et Armbruster 1987]. A titre d’exemple, et dans un souci de simplicité technique, nous considérons l’oscillateur de van der Pol, défini par l’équation différentielle non linéaire

| (C1) |

où est la fonction à déterminer en fonction du paramètre .373737Si , on retrouve l’équation d’un oscillateur harmonique. Pour simplifier l’exposé, nous poserons comme conditions initiales et , où est une constante. On sait que pour toute valeur de , il existe une solution périodique, appelée cycle limite et que va toujours évoluer vers le cycle limite lorsque tend vers l’infini. Comme seul le cas est facilement soluble, on se propose de résoudre le cas général sous forme d’une série perturbative

| (C2) |

et d’utiliser un changement de variable temporelle proposé par Lindstedt où

| (C3) |

En écrivant pour la dérivée par rapport à de la fonction , on obtient le système d’équations, jusqu’aux termes du second ordre en inclus

| (C4) | |||||

qui peut être résolu par récurrence. Les conditions initiales se développent de la même manière et on tient comme conditions initiales à l’instant

| (C5) |

On déduit des équations (C4), (C5) que et

| (C6) |

La résolution de (C6) peut conduire à l’apparition de termes dits séculaires de la forme ou . De tels termes croissent indéfiniment avec le temps et rendent les développements non-convergents. Pour les éliminer, il faut que les coefficients de et dans l’équation (C6) s’annulent, d’où et . Par récurrence, on obtient

| (C7) |

L’élimination des termes séculaires amène à poser383838Le fait que démontre que est nécessaire. , . Notons encore que l’amplitude et la fréquence de la solution périodique sont complètement fixées par la non linéarité de l’équation (C1) et ne dépendent pas des conditions initiales. À partir des expressions explicites on voit aussi qu’on obtient le cycle limite sous forme d’une série trigonométrique dont nous avons trouvé les premiers termes

| (C8) |

Reférences

-

Abraham, R. et Marsden, J.E.

1978 Foundations of mechanics, 2e édition, Benjamin (Reading, Mass.) -

Andersson, K.G.

1994 Poincaré’s discovery of homoclinic points, Archive Hist. Exact Sciences 48, 133–147 -

Barrow-Green, J.

1994 Oscar II’s prize competition and the error in Poincaré’s memoir on the three-body problem, Archive Hist. Exact Sciences 48, 107–131

1997 Poincaré and the three-body problem, American and London Mathematical Societies (London) -

Bruns, E.H.

1887 Über die Integrale des Vielkörperproblems, Acta Mathematica 11, 25–96 -

Diacu, F.N.

1996 The solution of the -body problem, Math. Intelligencer 18, No. 3, 66–70 -

Diacu, F.N. et P. Holmes, P.

1996 Celestial encounters – the origins of chaos and stability, Princeton University Press (Princeton) -

Knopp, K.

1976 Funktionentheorie I, 13. Auflage, Walter de Gruyter (Berlin)

1971 Funktionentheorie II, 12. Auflage, Walter de Gruyter (Berlin) -

Mittag-Leffler, G.

1885 Communication sur un prix de mathématiques fondé par le roi Oscar II, Acta Mathematica 7, I–VI (1885/86) -

Montgomery, R.

2001 A New Solution to the Three-Body Problem, Notices of the American Mathematical Society, 48, 471 – 481 -

Nabonnand, P.

1999a The Poincaré–Mittag-Leffler relationship, Math. Intelligencer 21, No. 2, 58–64

1999b La correspondance entre Henri Poincaré et Gösta Mittag-Leffler, Birkhäuser (Basel) -

Poincaré, H.

1882 Sur les groupes fuchsiens, Acta Mathematica, 1, 1 – 62 (1882); Œuvres 2, 108-168

1890 Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique, Acta Mathematica 13, 1 – 270 (1890) -

Rand, R.H. et Armbruster, D.

1987 Perturbation Methods, Bifurcation Theory and Computer Algebra, Springer (Heidelberg), ch. 1 -

Saari, D.G.

1990 A visit to the newtonian -body problem via elementary complex variables, Am. Math. Monthly 97, 105-119 -

Siegel, C.L. et Moser, J.K.

1971 Lectures on Celestial Mechanics (Vorlesungen über Himmelsmechanik), Springer (Heidelberg 1956/71). -

Sundman, K.F.

1907 Recherches sur le problème des trois corps, Acta Societatis Scientiarium Fennicae 34, No 6

1909 Nouvelles recherches sur le problème des trois corps, Acta Societatis Scientiarium Fennicae, 35, No 9

1913 Mémoire sur le problème des trois corps, Acta Mathematica 36, 105–179 -

Tsygvintsev, A.

2000 La non-intégrabilité méromorphe du problème plan des trois corps, C.R. Acad. Sci. Paris (Série I) 331, 241-244 -

Wang, Q.D.

1991 The global solution of the -body problem, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 50, 73–88 -

Ziglin, S.L.

1983 Branching of solutions and non-existence of first integrals in Hamiltonian Mechanics, Funct. Anal. Appl. 16, 181–189 et 17, 6–17