Du chaos dans la musique des étoiles

Du chaos dans la musique des sphères

Du chaos dans la musique des sphères

J. Robert Buchler & Zoltan Kolláth

Physics Department, University of Florida Gainesville FL32611 and Konkoly Observatory, Budapest, Hungary

*

Résumé

La plupart des étoiles variables qui pulsent avec grande amplitude, telles

les céphéides, ont un comportement très régulier et périodique. Mais

juste à côté d’elles dans le diagramme

Hertzsprung-Russell, se trouve un groupe d’étoiles variables dotées de

courbes de lumière très irrégulières. A l’aide d’une technique de

reconstruction de flot appliquée aux données d’observation astronomiques de

plusieurs de ces étoiles, on montre que la dynamique sous-jacente est

chaotique et de faible dimension, ce qui peut surprendre à cause de la

violence de ces pulsations. En plus à l’aide d’une linéarisation du flot

on déduit que le mécanisme physique de la pulsation consiste en

l’interaction entre deux modes vibratoires (vraisemblablement radiaux), l’un

linéairement instable, de fréquence , et l’autre stable, mais de

fréquence (soit un scénario à la Shilnikoff

généralisé).

Colloque sur le ”Chaos temporel et chaos spatio-temporel”,

Septembre 2001, Le Havre, FRANCE

1 Introduction

L’énergie émise par les étoiles est très souvent non constante, ceci pouvant être pour des raisons extrinsèques ou intrinsèques. L’obscurcissement périodique d’une étoile par un compagnon binaire, ou l’émission intermittante de gaz qui se condensent et obscurcissent l’étoile comptent parmi le premier type de variabilité stellaire. Dans le second type de pulsation on distingue en plus, d’un côté entre excitation stochastique de modes de pulsation comme dans le soleil, pulsations qui pour la plupart du temps concernent un grand nombre de modes non-radiaux et de très faible amplitude, et d’un autre côté les pulsations auto-excitées, le plus souvent radiales et de grande amplitude où seulement un ou deux modes prennent part. Pour ce dernier type de pulsation c’est l’interaction entre la pulsation et le flux de chaleur qui est responsable pour l’instabilité vibratoire [1]. Dans cette revue c’est ce dernier type de variabilité qui nous intéresse, et il s’avère très utile d’étudier ces étoiles pulsantes dans le cadre des systèmes dynamiques [2].

Les étoiles pulsantes les mieux connues sont les céphéides classiques et les étoiles dites du type RR Lyrae. Ces étoiles variables sont périodiques avec des cycles limites dûs à l’excitation d’un seul mode linéairement instable, qui peut être soit le mode fondamental, soit le premier ou deuxième overtone111Nous utilisons le mot anglais pour éviter une confusion possible, car les modes ne forment pas une séquence harmonique, multiples d’une fréquence fundamentale.. Les céphéides à bosse (’bump cepheids’) sont caractérisées par l’excitation synchronisée d’un deuxième mode linéairement stable, mais résonnant dans un rapport de fréquence 2:1. Dans le cas des céphéides dites “céphéides à deux modes” les pulsations sont bi-périodiques dans le sens qu’il y a deux modes incommensurables excités à des amplitudes constantes. A cause de la fameuse relation période-luminosité les céphéides périodiques ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel dans la détermination de l’échelle cosmologique.

Cette revue ne s’intéresse cependant pas aux céphéides classiques, mais plutôt aux étoiles variables dotées de courbes de lumière irrégulières qui, dans le diagramme Hertzsprung-Russell (diagramme luminosité – température effective), occupent une bande assez large et courbée, située en dessous des céphéides classiques [1]. Pour des raisons historiques et astronomiques les étoiles dans cette bande ont des appellations différentes, malgré que leurs propriétés changent graduellement le long de cette bande. Ainsi les étoiles qui se trouvent aux plus faibles luminosités sont appelées étoiles du type W Virginis. Au-dessus se trouvent les étoiles du type RV Tauri, suivies des étoiles dites semi-régulières et finalement les étoiles du type Mira. Dans ce qui suit nous appellerons toutes ces étoiles semi-régulières, largo sensu. Les étoiles W Vir au début de cette bande ont des courbes de lumière périodiques (), mais au-delà elles présentent des alternances dans les cycles qui ont toutes les apparences d’un doublement de période [3]. En fait les modélisations numériques exhibent une cascade de doublement de période [4], [5], [6] ainsi que des bifurcations tangentielles [7], [8]. Les observations montrent aussi que l’irrégularité des courbes de lumière de ces étoiles croît avec leur luminosité [9].

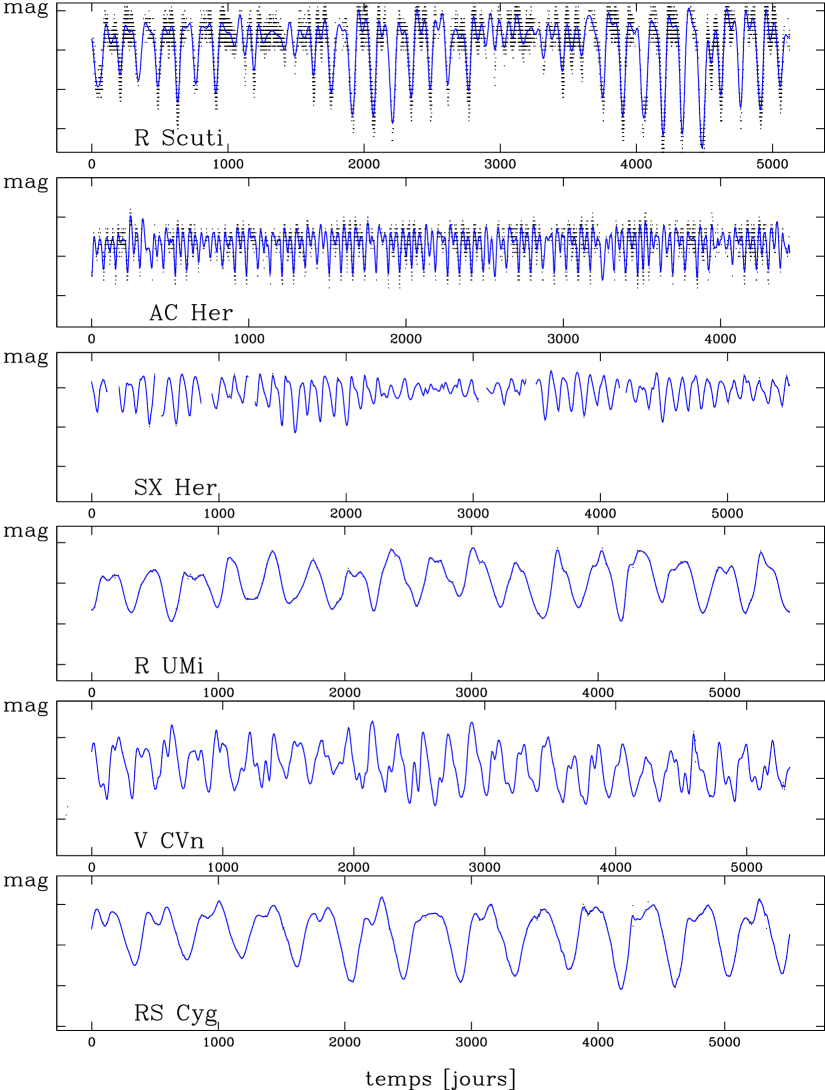

Il y a quelques années nous avons eu accès à une base de données de deux étoiles variables irrégulières, s’appelant R Scuti et AC Herculis, données prises par des astronomes amateurs et compilées par l’AAVSO (American Association of Variable Star Observers. Nous renvoyons aux références [10] [11] [12] pour notre analyse de ces données. Le désavantage est que ces données ne sont pas très précises, mais par contre le recouvrement temporel est excellent, et il y a très peu de trous. Plus récemment, grâce aux efforts observationnels de R. Cadmus [13] nous avons pu faire une analyse préliminaire des courbes de lumière de quatre étoiles supplémentaires, R Ursae Minoris, SX Herculis, RS Cygni et V Canum Venaticorum. Dans notre analyse nous avons lissé les données observationelles astronomiques par spline cubique avec [14]) et nous avons utilisé un échantillonnage équidistant d’un jour. Les courbes de lumière des six étoiles sont exhibées dans la figure 1.

2 La reconstruction de flot

Notre analyse consiste essentiellement en une reconstruction de flot avec une forme polynomiale à plusiers variables. Cette méthode s’est avérée aussi très utile dans des applications autres qu’astronomiques (voir par exemple la revue de [15]). En astronomie elle a aussi été utilisée pour l’analyse des cycles solaires [16].

La méthode qui remonte à Farmer et Packard, Crutchfield et Farmer et à Takens (voir [17]) est toute simple en principe. A l’aide de la série temporelle scalaire des données observationnelles rendues équidistantantes par lissage et interpolation on construit un vecteur d’état , tel que

| (1) |

On fait l’hypothèse que le signal à étudier est généré par une dynamique de faible dimension, et par conséquent on postule l’existence d’une application dans un espace de plongement de dimension telle que

| (2) |

L’application est donnée comme somme de tous les monomes construites avec les composantes de , donc de la forme

avec , formés à partir des composantes du vecteur jusqu’à un ordre . Les coefficients des monomes sont ensuite calculés par la méthode des moindres carrés (effectuée de manière numériquement stable à l’aide d’une décomposition en valeurs singulières (SVD)). Souvent, en pratique, il suffit d’aller jusqu’à l’ordre .

Quand la série observationnelle est donnée sur des intervalles de temps suffisamment courts pour qu’on puisse approximer la dérivée par des différences (p. ex. à la Adams-Moulton) on peut alors calculer un flot

| (3) |

D’après notre expérience cette dernière reconstruction est en général moins robuste.

Notre reconstruction dépend de trois paramètres qui sont à priori arbitraires: la dimension de l’espace de plongement , l’ordre maximal des monomes , ainsi que le paramètre de délai . Ce dernier doit être assez long pour que la reconstruction ne soit pas noyée dans le bruit, mais assez courte pour que le flot ou l’application ne deviennent pas trop nonlinéaires [18]. Nous disons que notre reconstruction est robuste quand nous obtenons des résultats semblables sur un intervalle contigu de plusieurs valeurs de .

Pour plus de détails nous référons le lecteur intéressé à deux articles de revue [19] et [20], et pour les détails techniques de nos reconstructions à [18], [10], [11], [12].

Ici nous nous contenterons de montrer les résultats.

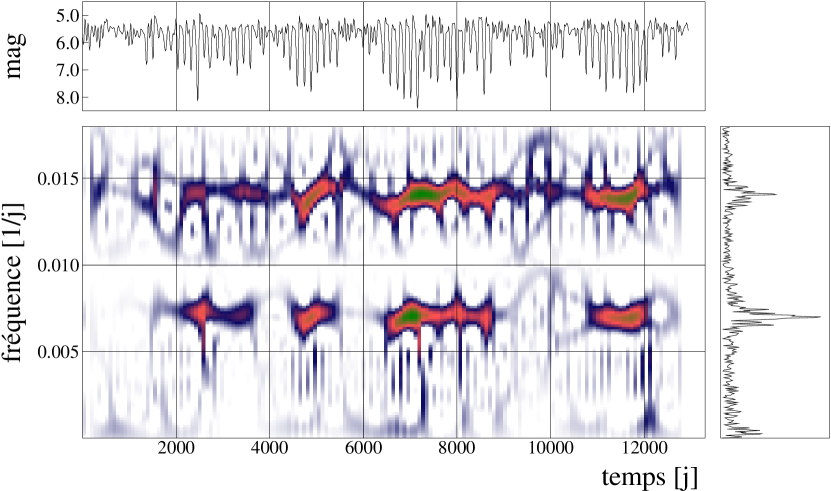

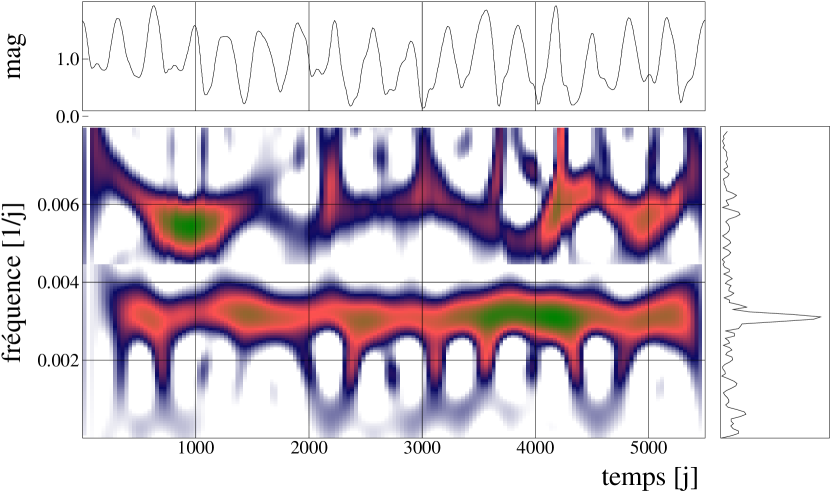

2.1 L’étoile R Scuti

Dans la figure 2 nous montrons en plus de la courbe de lumière (en magnitudes) lissée, le spectre de Fourier amplitude et un diagramme temps-fréquence, fait avec un noyau à la Cohen [21]. (Pour le non-astronome, pour des raisons historiques la magnitude est définie comme le logarithme de , viz. ). On constate que le spectre présente un pic large vers 35 jours, ainsi qu’un pic très large et approximativement harmonique vers 70 jours. L’analyse temps-fréquence montre que les frequences sont variables, et dans le spectre de Fourier les sous-pics individuels ne sont pas stables – ils varient d’une section de données sur l’autre et ceci de manière non régulière (voir[22]). La courbe de lumière n’est donc pas multi-périodique, mais varie de manière nonstationnaire. On note le changement de puissance aussi dans le diagramme temps-fréquence.

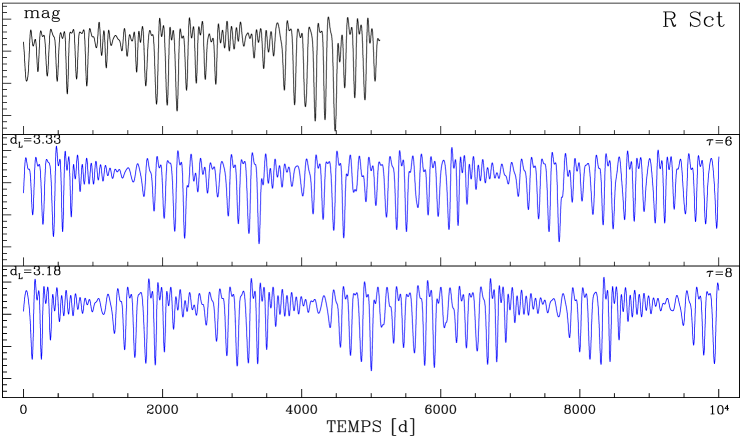

On a pu montrer que la courbe de lumière de l’étoile R Scuti, du type étoile RV Tau a été générée par une dynamique à quatre dimensions. Ces conclusions sont basées sur les faits suivants: (a) La dimension de plongement minimale est : ceci sort de la comparaison des courbes de lumière synthétiques avec les données observationnelles; ces signaux synthétiques sont obtenus par l’itération de l’application qu’on a constuite à partir des données par la méthode des moindres carrés. A les courbes synthétiques n’ont aucune ressemblance avec les données; deuxièmement, l’erreur du fit

| (4) |

atteint un plateau pour ; troisièmement, la méthode des ”voisins les plus proches” [26] indique également comme dimension minimale. L’évidence la plus forte vient de la comparaison des spectres de Fourier des signaux synthétiques avec celles des données observationlles, ainsi que leur comparaison au niveau des projections à la Broomhead-King sur les vecteurs propres de la matrice de corrélation.

Les reconstructions sont très robustes, donnant essentiellement les mêmes résultats pour des valeurs de allant de 4 à 8 . Cela ne veut cependant pas dire que pour toute valeur de départ dans l’itération on puisse produire une courbe de lumière synthétique, ni qu’on puisse itérer indéfiniment; pour certaines valeurs l’itération diverge tout de suite, pour d’autres elle peut le faire après un million d’itérations ou plus. Il est clair qu’avec une courbe de lumière observationnelle de durée aussi courte que celle qu’on analyse ici on n’explore pas tout l’espace de phase de la dynamique, et il existe des endroits faiblement couverts où le flot reconstruit diverge.

Les courbes de lumière synthétiques reproduisent aussi bien les alternances de minima faibles et profonds que les modulations de durée plus longue. Pour cette étoile les reconstructions sont assez robustes pour produire des itérations suffisamment longues ( points) pour que la valeur des exposants de Lyapunoff ( et de la dimension soient stables numériquement.

Nous montrons une courbe de lumière typique dans la figure 3. Il est peut-être intéressant de mentionner que ce genre de pulsation a été observé depuis 150 ans pour R Sct ([22]).

(b) La question s’impose s’il est à priori évident qu’il existe une dynamique sous-jacente qui puisse être capturée par un flot de faible dimension. Pour un flot (autonome) il doit toujours exister un exposant de Lyapunoff égal à zéro. Pour une application discrète on s’attend donc à un exposant proche de zéro quand l’intervalle de temps entre les est suffisamment petit (pour que l’application soit proche d’un flot continu). Or nous trouvons toujours qu’entre le premier exposant positif (indiquant la présence de chaos) et le troisième exposant négatif, il existe bien un exposant proche de zéro. Ceci confirme que nous capturons la dynamique pour cette étoile.

(c) La dimension fractale est définie [23] comme

| (5) |

où est le plus grand indice pour lequel la somme des exposants de Lyapunoff (par ordre décroissant) est positive. Nous trouvons que les des signaux synthétiques tombent dans l’intervalle pour R Sct. Ce qui est évidemment rassurant c’est que la dimension fractale n’augmente pas avec la dimension de plongement. Il est évident que la dimension physique, c’est-à-dire le nombre de coordonnées physiques (variables de l’espace de phase) nécessaires pour la description de la dynamique, et donc la dimension de l’espace de phase physique est sandwiché entre la dimension fractale et la dimension de plongement minimale

| (6) |

(d) Le résultat qui est peut-être le plus intéressant du point de vue physique vient de la linéarisation des applications autour de leur points fixes: on trouve deux racines linéaires du type spirale, , avec les propriétés suivantes: , . Ce scénario de Shilnikoff généralisé [24] prédit la présence de chaos dans un large domaine de paramètres.

A partir de ce dernier résultat nous pouvons donner une interprétation physique à la dynamique. Les céphéides classiques dans le domaine de période de 7 à 15 jours (’bump cepheids’) exécutent des oscillations périodiques dans leur mode fondamental dans lequel le second ’overtone’ est entraîné par une résonance du type 2:1 entre les fréquences d’oscillation [2]. On voit que l’étoile R Scuti en fait autant: les amplitudes complexes de ces deux modes peuvent être considérées comme des coordonnées généralisées de l’espace de phase physique de dimension 4. La dynamique apparaît comme l’interaction nonlinéaire de deux modes vibratoires, le premier linéairement instable et le second, linéairement stable et en résonance 2:1 approximative avec le premier. Il s’ensuit des alternances chaotiques de croissance et de décroissance.

Le lecteur peut se demander pourquoi dans les cas des céphéides classiques le même phénomène de résonance donne lieu à des oscillations périodiques, alors que dans le cas de R Sct on aboutit avec des oscillations chaotiques. La raison est que malgré que les céphéides classiques aient la même luminosité que leurs cousines, les étoiles type RV Tau, la masse de ces dernières est 10 fois plus faible, ce qui entraîne que le couplage entre l’oscillation et le flux de chaleur dans l’étoile est beaucoup plus grand. Si nous appelons les valeurs propres des oscillations linéaires, nous trouvons que les taux de croissance , de l’ordre du pourcent pour les céphéides atteignent des valeurs d’ordre unité pour les RV Tau. Ceci est évidemment une condition nécessaire pour l’existence de modulations d’amplitude (chaos) sur une échelle de temps dynamique ().

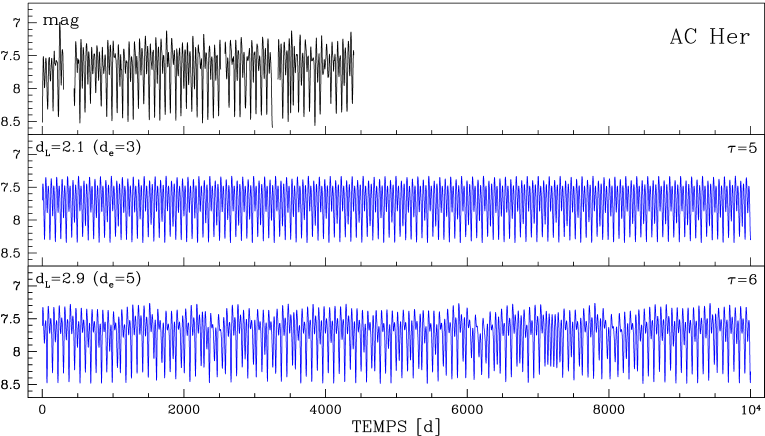

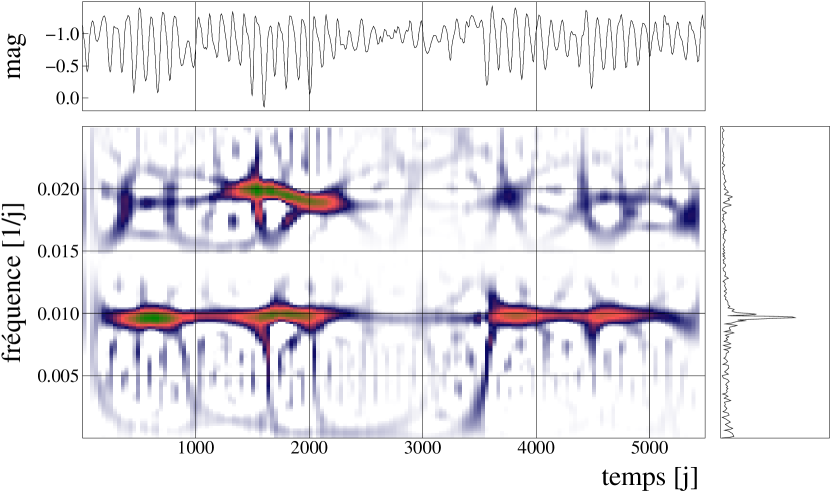

2.2 L’étoile AC Herculis

La courbe de lumière lissée, le spectre de Fourier de l’amplitude et le diagramme temps-fréquence sont montrés dans la figure 4. L’analyse de cette étoile, également du type RV Tau, est un bien moins définitive. En particulier, les courbes synthétiques à 3D sont plus régulières (Fig.5) que les observations, il n’y en a pas à 4D. La raison des difficultés réside probablement dans la petitesse du rapport signal-bruit. La dimension de plongement minimale est entre 3 et 5.

La linéarisation des applications autour du point fixe n’est pas robuste, ce qui n’étonne pas étant donné que le signal n’a pas de phases de faible amplitude et par conséquent n’explore pas le voisinage de l’origine. Même si suggère de nouveau la présence de deux modes oscillatoires, on ne peut donc pas confirmer la présence d’une résonance comme dans R Sct.

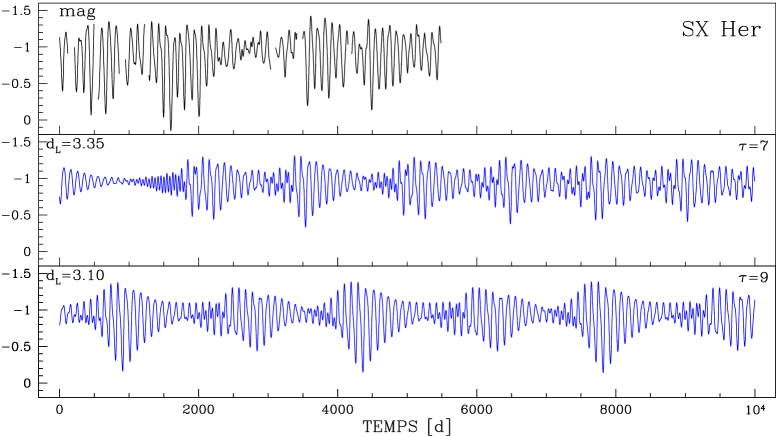

2.3 L’étoile SX Herculis

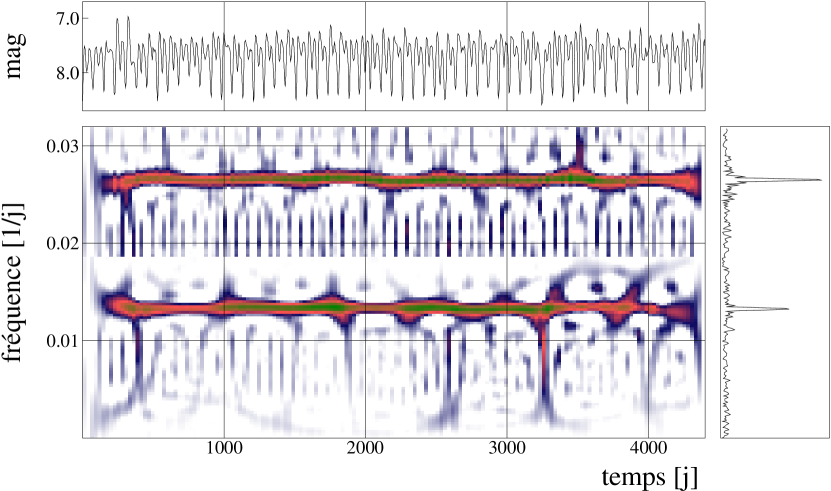

La courbe de lumière lissée, le spectre de Fourier de l’amplitude et le diagramme temps-fréquence sont montrés dans la figure 6. Dans le spectre de Fourier la puissance est concentrée dans un pic fundamental large avec un peu de puissance dans la première harmonique.

Les reconstructions avec les courbes de lumière (en magnitude) ne sont pas possibles à 3 dimensions () . A quatre dimensions par contre, elles capturent les traits principaux des observations comme le montre la figure 7. Les reconstructions ne sont pas aussi robustes que celles de R Sct, et en fait il est difficile de produire des signaux synthétiques de plus de 10,000 points avant que l’itération diverge; en plus cela n’a été possible que pour deux valeurs de et 9. Les dimensions fractales (incertaines à cause de la courte durée des signaux synthétiques) vont de 3.1 à 3.7 dans 4D. A 5D les reconstructions sont difficiles et peu robustes. Cependant nous notons que les quelques signaux synthétiques que nous ayons pu produire à 5D avaient tous une dimension fractale plus petite que 3. Nous en concluons, de manière tentative, que pour cette étoile aussi la dimension de l’espace de phase physique est egalement .

Quant à la linéarisation de l’application autour du point fixe (qui est situé au centre du mouvement) nous trouvons aussi 2 racines spirales à l’instar de R Sct: Le rapport des deux fréquences est de 2.1 – 2.2, et le taux de croissance (la partie réelle de la racine) est plus grand pour le mode instable que pour le mode stable, si bien qu’on est de nouveau en présence d’un scénario à la Shilnikoff généralisé

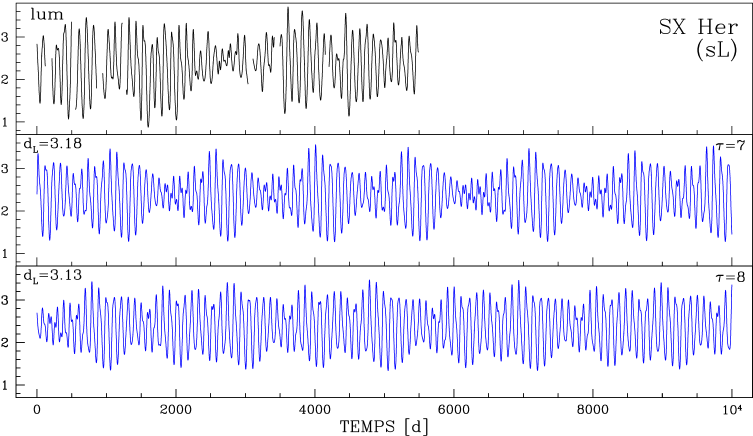

Comme les reconstructions avec les magnitudes ne sont pas aussi satisfaisantes que nous aurions pu l’espérer, nous avons également fait des reconstructions avec les courbes de lumière (en luminosité) qui sont montrées dans la figure 7. On constate que les signaux synthétiques (à 4D) sont meilleurs qu’avec les magnitudes, même si les reconstructions n’ont été possibles qu’avec 2 valeurs de et 8. Il est intéressant de noter cependant que les propriétés physiques sont les mêmes: les dimensions fractales qu’on trouve vont de 3.2 à 3.4, c-à-d qu’elles sont plus grandes que 3 et moindres que 4. Les points fixes sont du type spirale avec des rapports de fréquences proches de et légèrement plus grands que 2. Nous notons cependant qu’il n’a pas été possible de faire des reconstructions stables à 5D.

Nous en concluons qu’il est probable que la dynamique de cette étoile est très semblable à celle de R Sct, et résulte donc de l’interaction de deux modes de pulsation, l’un de fréquence , linéairement instable, qui entraîne par effet de résonance un second mode stable de fréquence .

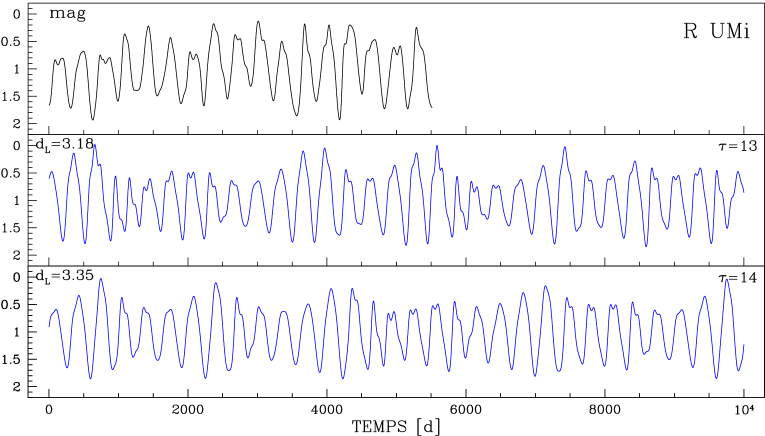

2.4 L’étoile R Ursae Minoris

La courbe de lumière lissée, le spectre de Fourier de l’amplitude et le diagramme temps-fréquence sont montrés dans la figure 9. La courbe de lumière de cette étoile est vraiment de durée très courte en ce qui concerne le nombre de cycles, et on pourrait croire qu’une reconstruction soit condamnée d’office. Cependant, il a été possible de faire des reconstructions assez robustes, pour des valeurs de allant de 3 à 10 jours (quoique pour quelques valeurs intermédiaires ce ne fût pas possible). A cause de la courte durée du signal observationnel les signaux synthétiques sont en général de courte durée (10,000 points) et les exposants de Lyapunoff ne sont pas déterminés avec beaucoup de précision. Nous trouvons que les dimensions fractales des signaux synthétiques acceptables tombent autour 3.25 0.15 pour . Il est très rassurant que cette dimension est stable dans le sens que les reconstructions à 5D donnent des du même ordre, en particulier plus petites que 4. (Nous notons cependant qu’il semble y avoir une autre dynamique plus régulière avec pour .) A 3D les reconstructions ne sont pas satisfaisantes, ce qui suggère que la dimension .

Il semble donc que la dimension physique qui, nous rappelons, est bornée entre et , soit aussi égale à 4 pour cette étoile.

Comme pour AC Her la courbe de lumière n’a pas de phases de faible amplitude. Par conséquent le voisinage du point fixe est mal exploré et il n’est pas possible de confirmer l’existence d’une résonance.

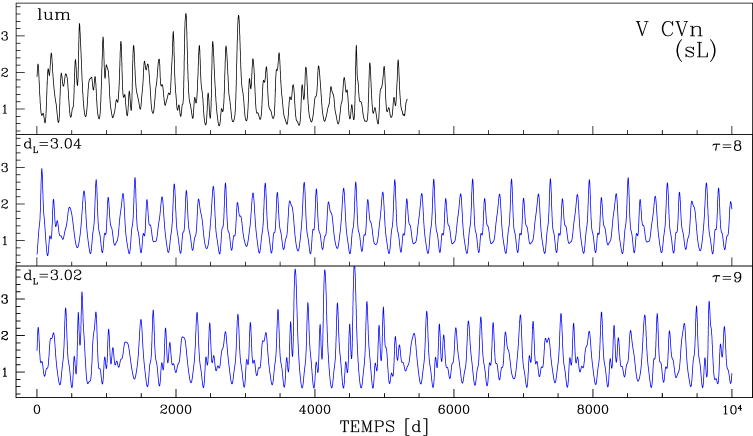

2.5 L’étoile V Canum Venaticorum

La courbe de lumière lissée, le spectre de Fourier de l’amplitude et le diagramme temps-fréquence sont montrés dans la figure 11.

Une reconstruction n’a pas été possible avec la courbe de lumière (en magnitude) pour cette étoile, même en jouant avec le paramètre de lissage , ceci malgré que la courbe de lumière s’étende sur 27 cycles. On ne peut que spéculer sur la raison de ce manque de succès: peut-être que la courbe de lumière n’explore pas assez de son espace de phase, peut-être que la dynamique est de dimension bien plus grande, peut-être que l’étoile est dans une phase de perte de masse qui l’obscurcit et donne donc lieu à des variations de luminosité superposées à la dynamique propre, ou peut-être un mélange de toutes ces raisons. Nous pensons cependant que c’est surtout pour la première raison specifiée. En effet, une reconstruction à 4D, avec les points observationnels convertis d’abord en magnitude, puis lissés, s’avère assez satisfaisante, quoiqu’avec seulement deux valeurs de et 9, et donnant des . Deux courbes synthétiques typiques sont montrées dans la figure 12.

Nous concluons que les résultats sont très fragiles pour cette étoile, quoiqu’ils soient consistants avec une dimension 4.

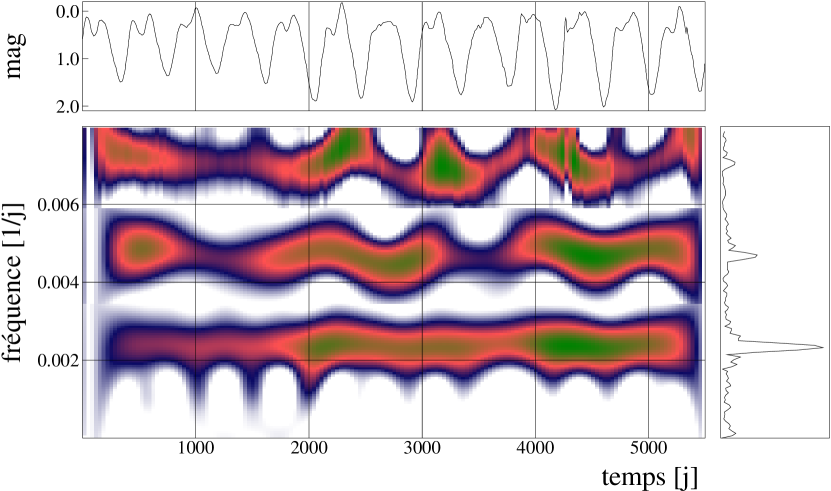

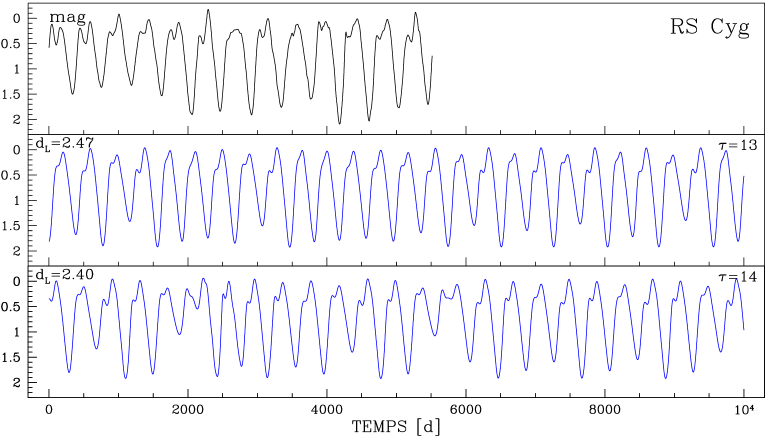

2.6 L’étoile RS Cygni

Finalement, la courbe de lumière lissée, le spectre de Fourier de l’amplitude et le diagramme temps-fréquence de RS Cyg sont montrés dans la figure 13 et quelques courbes synthétiques typiques sont montrées dans la figure 14. On note que les observations de la courbe de lumière ne s’étendent que sur 13 cycles et il ne faut pas s’attendre à des miracles pour la reconstruction.

La reconstruction du flot est relativement robuste avec des délais allant de 11 a 17 jours. Prima facie la comparaison avec les données est très favorable, mais une inspection plus en profondeur montre que la reconstruction a un peu du mal à capturer dûment les alternances (en forme de dent molaire) très typiques des étoiles RV Tau. Les dimensions varient de 2.1 à 3.1. Nous trouvons qu’une condition de résonance 2:1 a l’air d’être satisfaite pour 11, 12 et 15.

Les reconstructions à 3D ne sont pas satisfaisantes du tout ce qui implique que la dimension de plongement minimale est plus grande que 3. A 5D la densité de points est trop faible pour une reconstruction robuste, mais les résulats à 4D montrés dans la figure 14 suggèrent . Nous pensons que la dimension physique pour pouvoir accommoder deux modes vibratoires (à proprement parler on ne peut pas éliminer la possibilité si à cause de ).

On en conclut que l’analyse de RS Cyg est prometteuse, mais qu’une reconstruction fiable requiert une base de données observationnelles plus importante.

3 Conclusion

La méthode de reconstruction de flot a été appliquée aux courbes de lumière irrégulières observationnelles de cinq étoiles du type RV Tau et une étoile semi-régulière. Les périodes de ces étoiles varient de 35 jours dans le cas de AC Her à 400 jours pour RS Cyg.

La qualité de la reconstruction de flot est variable. et un sommaire des résultats est donné dans le tableau 1.

| Etoile | (à 4D) | à 5D | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| R Sct | 4 – 8 | 3.05 – 3.2 | 4 | 2.13 | 4 | |

| AC Her | 3 –13 | 2.05 – 2.9 | 3, 4, 5 | – | 3, 4, 5 | |

| SX Her | 7, 9 | 3.1 – 3.8 | 4 | 2.15 | 4 | |

| SX Her-L | 7, 8 | 3.2 – 3.4 | 4 | – | 4 | |

| R UMi | 8 –14 | 3.1 – 3.4 | 4 | – | 4 | |

| 3 –6 | 2.05 – 2.4 | 4 | – | – | 3, 4 | |

| V CVn | 8, 9 | 3.01 – 3.5 | 4 | – | – | 4 |

| RS Cyg | 11 – 17 | 2.1 – 3.1 | 4 | – | 3, 4 |

Table: Sommaire.

La seconde colonne indique les valeurs du délai pour lequelles une reconstruction robuste et stable existe (stable dans le sens que des signaux synthétiques de plus de 10000 jours existent et ressemblent au signal observationnel). La troisième colonne donne les valeurs des dimensions fractales obtenues avec les signaux synthétiques (sauf dans le cas de R Sct la variation de est large à cause de la faible longueur des signaux synthétiques). La 4e colonne donne la dimension de plongement minimale indiquée par nos reconstructions, et la 5e colonne les rapports de fréquence des racines spirales du point fixe. La colonne 6 indique les valeurs de la dimension fractale quand une reconstruction à 5 D a été possible. Finalement la dernière colonne résume la dimension physique de la dynamique stellaire qu’on tire des bornes (eq. 6). Pour R Sct la reconstruction est très robuste, elle est presqu’aussi robuste pour SX Her, alors qu’elle l’est très peu pour V CVn et AC Her, et elle est intermédiaire pour les deux autres étoiles. Ce qui est important cependant c’est que nos résultats, moins convainquants quand pris séparément, sont en accord avec, et donc corroborent ceux qu’on a trouvés avec R Sct.

Ceci suggère que le mécanisme sous-jacent de toutes ces étoiles est probablement le même: l’espace de phase physique est de dimension quatre. Dans cet espace un mode vibratoire qui est (linéairement) très instable, et a donc tendance à croître, entraîne par résonance 2:1 un mode (linéairement) stable qui lui a tendance à décroître. Dans un scénario à la Shilnikoff (généralisé) ce couplage nonlinéaire donne lieu à une oscillation chaotique.

Le fait que les pulsations de ce type d’étoile soient chaotiques et de faible dimension peut surprendre à cause de leur nature physique assez violente, donnant lieu à des variations de luminosité allant jusqu’à des facteurs 40 dans le cas de R Sct. Cependant on note que des calculs hydrodynamiques avaient prédit l’existence de chaos dans ce type d’etoile [4] [5] et une analyse topologique de ces résultats théoriques l’avait corroboré [27].

La faible dimension peut aussi surprendre à cause de la présence certaine de turbulence et de convection dans ces étoiles, alors qu’il est bien connu que ces phénomènes physiques sont de haute dimension. Que nous ayons réussi à extraire la dynamique de ces données observationnelles est sans doute dû au fait que les échelles de la pulsation et de de la turbulence sont différentes. De plus les amplitudes des mouvements turbulents sont très faibles par rapport à celle de la pulsation propre et ont été largement supprimées dans le lissage des données.

En perspective il est intéressant de noter que la méthode de reconstruction de flot, combinée aux calculs hydrodynamiques a donc permis de résoudre le vieux mystère concernant la nature irrégulière des pulsations de ces étoiles.

L’un de nous (JRB) remercie Christophe Letellier de nous avoir fourni les moyens de participer à cet atelier. Notre recherche a profité du support financier de la NSF ainsi que de l’Académie Hongroise des Sciences.

Références

- [1] Cox, J. P. Theory of Stellar Pulsation, Princeton Series in Astrophysics (1980).

- [2] Buchler, J. R. in Nonlinear Phenomena in Stellar Variability, Eds. M. Takeuti & J.R. Buchler, Dordrecht: Kluwer Publishers, reprinted from 1993, Ap&SS, 210, 1–31 (1993). [http://www.phys.ufl.edu/buchler/mito.ps.gz]

- [3] Arp, H. C., Astron. J. 60, 1–11 (1955).

- [4] Buchler, J.R. & Kovács, G., Astrophys. J. Lett. 320, L57–62 (1987).

- [5] Kovács G. & Buchler J.R., Astrophys. J. 334, 971–994 (1988).

- [6] Aikawa, T., Astrophys. & Space Sci. 164, 295–308 (1990).

- [7] Buchler, J. R., Goupil, M. J. & Kovács, G., Phys. Lett, A126, 177–180 (1987).

- [8] Aikawa, T., Astrophys. & Space Sci., 139, 281–293 (1987).

- [9] Pollard, K. et al., ”MACHO Observations of Type II Cepheids and RV Tauri Stars in the LMC”, in Variable Stars and the Astrophysical Returns of Microlensing Surveys, Eds. R. Ferlet, J.P. Maillard & B. Raban, Editions Frontières, pp. 219–223, (1996).

- [10] Buchler, J. R., Serre, T., Kolláth, Z. & Mattei, J. Phys. Rev. Lett. 74, 842–845 (1995).

- [11] Buchler, J. R., Kolláth, Z., Serre, T. & Mattei, J., Astrophys. J. 462, 489–504 (1996).

- [12] Kolláth, Z., Buchler, J. R., Serre, T. & Mattei, J., Astron. & Astrophys. 329, 147–155 (1998).

- [13] Buchler, J. R., Kollàth, Z. & Cadmus, R., Proceedings of Chaos 2001, Potsdam, Germany (2001) (in press).

- [14] Reinsch, C. H., Numerische Mathematik, 10, 177–201 (1967).

- [15] Letellier, C., Le Sceller, L., Gouesbet, G., Brown, R., Buchler, J.R. & Kolláth, Z., Nonlinear Signal and Image Processing, Eds. J. R. Buchler & H. Kandrup, Ann. N.Y. Acad. Sciences, 808, 25–50 (1996).

- [16] Serre, T. & Nesme-Ribes, E., Astronomy and Astrophysics, 360, 319–330 (2000)

- [17] Weigend, A.S & Gershenfeld, N. A., Time Series Prediction (Addison-Wesley: Reading) (1994).

- [18] Serre, T., Kolláth, Z. & Buchler, J. R., Astron. & Astrophys., 311, 833–844 (1996).

- [19] Buchler, J.R., ”Search for Low-Dimensional Chaos in Observational Data”, International School of Physics ”Enrico Fermi”, Course CXXXIII, Past and Present Variability of the Solar-Terrestrial System: Measurement, Data Analysis and Theoretical Models, Eds. G. Cini Castagnoli & A. Provenzale, pp. 275–288, Società Italiana de Fisica, Bologna, Italy (1996). [http://xxx.lanl.gov/abs/chao-dyn/9707012]

- [20] Buchler, J. R. & Kolláth, Z., ”Nonlinear Analysis of Irregular Variables”, in Nonlinear Studies of Stellar Pulsation, Eds. M. Takeuti & D.D. Sasselov, Astrophy. & Space Sci. Libr. Ser. 257, 185–213 (2001) [http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/0003341].

- [21] Cohen, L. 1994, Time-Frequency Analysis. Prentice-Hall PTR. Englewood Cliffs, NJ

- [22] Kolláth Z., Month. Not. Roy. Astron. Soc., 247, 377–386 (1990).

- [23] Ott, E., Chaos in Dynamical Systems, Cambridge Univ. Press (1993).

- [24] Glendenning, P. & Tresser, C., J. Physique Lett. 46, L347–352 (1985).

- [25] Serre, T., Kolláth, Z. & Buchler, J. R., Astron. & Astrophys., 311, 845–851 (1996).

- [26] Kennel, M.B., Brown, R. & Abarbanel, H.D.I., Phys. Rev. A45, 3403 (1992)

- [27] Letellier, C., Gouesbet, G., Soufi, F., Buchler, J.R.& Kolláth, Z. Chaos, 6 (3), 466–476 (1996).