Centre de Physique Théorique – École Polytechnique

THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ PARIS VI

Spécialité : PHYSIQUE THÉORIQUE

![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/9806123/assets/x1.png)

présentée par

Boris PIOLINE

pour obtenir le grade de

Docteur de l’Université Paris VI

Sujet :

Aspects non perturbatifs

de la théorie des supercordes

Soutenue le 21 avril 1998 devant le jury composé de :

| MM. | Luis Álvarez-Gaumé, | rapporteur, |

|---|---|---|

| Ignatios Antoniadis, | directeur de thèse, | |

| Jean-Loup Gervais, | ||

| Costas Kounnas, | rapporteur, | |

| Eliezer Rabinovici, | ||

| Paul Windey, | président du jury, | |

| & | Jean-Bernard Zuber. |

À mon frère et mes parents.

Remerciements

Mon travail de thèse s’est déroulé au Centre de Physique Théorique de l’École Polytechnique du mois de septembre 1995 au mois d’avril 1998 ; je remercie sincèrement les directeurs successifs Guy Laval et Marie-Noëlle Bussac de m’avoir admis au sein de ce laboratoire, et ainsi permis de travailler dans un cadre scientifique exceptionnel. Ignatios Antoniadis et Constantin Bachas ont bien voulu m’intégrer dans leur équipe de <<cordistes>> et je leur suis profondément reconnaissant de m’avoir initié à un domaine de recherche d’un abord difficile mais réellement passionnant. Ignatios a dirigé mes recherches doctorales vers des directions fructueuses avec une grande patience, gentillesse et disponibilité ; non content de répondre à mes interrogations purement scientifiques, il a su me communiquer sa passion et sa pugnacité tout en me laissant maître de déterminer l’orientation de mes recherches ; je tiens à lui exprimer ma plus grande gratitude. Edouard Brézin et Jean Iliopoulos m’ont fait goûter aux délices de la théorie quantique des champs, et ma vie en a été changée. Bientôt relayé par Paul Windey, Costas Kounnas m’a le premier parlé avec la faconde qui le caractérise d’<<une théorie of everything>> qui m’a semblé bien attirante ; je lui dois, ainsi qu’à Jean Iliopoulos et Gabriele Veneziano, d’avoir pu effectuer mon service national de la coopération à la division théorie du CERN, où pendant seize mois, moyennant une modeste assistance informatique aux membres de la division, j’ai pu interagir avec d’illustres physiciens et faire progresser considérablement mes recherches. Je leur en suis très reconnaissant.

Luis Álvarez-Gaumé et Costas Kounnas ont accepté la lourde tâche d’être les rapporteurs de cette thèse de poids conséquent, je les en remercie chaleureusement. Jean-Loup Gervais, Eliezer Rabinovici, Paul Windey et Jean-Bernard Zuber ont accepté de participer au jury, et c’est un honneur dont je leur suis très reconnaissant. Je remercie particulièrement Paul Windey pour avoir accepté de prendre la présidence du jury, et Jean-Bernard Zuber pour ses numéreuses et précieuses remarques stylistiques.

Costas Kounnas et Elias Kiritsis, aux enthousiasmes batailleurs, m’ont permis d’entrer dans le jeu de la recherche en théorie des cordes, par les séances initiatiques qu’ils ont organisées au CERN, et au cours de collaborations enflammées (car il n’y a pas de fumée sans feu) avec Andrea Gregori, Niels Obers et Marios Petropoulos ; Tom Taylor m’a aidé à contrer les velléités somnambulatoires d’Ignatios au cours de longues veillées de travail ; Niels Obers a conjugué ses efforts aux miens contre vents et marées algébriques, et avec Kristin Förger m’a aidé à corriger les nombreuses coquilles se cachant dans ce manuscrit ; Eliezer Rabinovici a accepté de sacrifier sa vie conjugale aux exigences de la M-théorie : qu’ils reçoivent tous l’expression de ma gratitude et mon amitié.

La vie du laboratoire se partage souvent entre personnel scientifique et personnel technique. Au cours de ma thèse j’ai pu faire l’expérience inverse grâce au soutien et à l’amitié des membres du secrétariat de la division théorie du CERN, Nanie, Suzy, Marie-Noëlle et Jeanne, et d’Elena, ma collègue informaticienne. Je remercie également Françoise Andalo et Brigitte Oisline pour leur grande gentillesse et efficacité, et Jean-Luc Bellon pour ses multiples conseils informatiques.

L’expérience de la thèse comporte des périodes fastes et des périodes creuses : les premières ne compenseraient les secondes sans le soutien de mes corréligionnaires et concurrents Hervé Partouche et Pierre Vanhove, des autres thésards et post-docs du laboratoire, de mes collègues et amis du CERN, Éric, Philippe, Niels, Emilian, Christophe et Christoph, et de quelques co-coopérants avec qui nous arpentions d’autres sommets. Je remercie aussi chaleureusement mes amis pour m’avoir conservé leur amitié pendant ces trois années d’éloignement ; tenant à les garder, je préserverai leur anonymat. Finalement, c’est à mes parents et mon frère que je dédie ce mémoire, pour leur soutien et leur compréhension.

Avertissement

Ce mémoire a été écrit avec le souci de rendre les travaux effectués dans le cadre de cette thèse accessibles à un public non expert. Au cours de ses trente années d’existence, la théorie des cordes a cependant suscité un nombre considérable de contributions à la base des développements les plus récents. J’ai donc fait le choix d’introduire, autant que possible, toutes les notions implicites dans les travaux présentés ici, en mettant l’accent plus sur les concepts que sur les détails techniques. Le lecteur trouvera dans la bibliographie les références nécessaires pour donner une signification plus précise à ces concepts. L’invitation au voyage s’adresse à un public large et évite résolument toute équation. Elle fournit une présentation synthétique des arguments menant à la formulation de la M-théorie, et résume mes contributions à ce domaine. Celles-ci se regroupent en trois thèmes principaux : la dualité électrique-magnétique des théories de jauge (chapitre 2), les dualités des théories de supercordes et leurs effets non perturbatifs (chapitres 3 et 4), la théorie des matrices (chapitre 5). Chaque chapitre contient une présentation pédagogique des concepts mis en jeu, et un résumé de mes contributions ; les publications elles-mêmes sont reproduites en version originale dans les annexes A à G. Les contributions aux actes de conférence n’ont pas été reproduites dans ce mémoire.

Chapter 1 Invitation au voyage

En l’espace de quelques années, de l’article fondateur de Seiberg et Witten obtenant la première solution exacte d’une théorie de jauge supersymétrique fortement couplée en quatre dimensions grâce aux symétries de dualité, à la proposition de Banks, Fischler, Shenker et Susskind de définition explicite non perturbative de la théorie des supercordes, le paysage de la théorie des champs et des cordes a subi un profond bouleversement, auquel j’ai eu la chance d’assister, participer modestement quelquefois. Les questions fondamentales de la théorie des champs, structure du vide, spectre à basse énergie, confinement, jusqu’alors hors de portée de la théorie de perturbations, devenaient ainsi accessibles au traitement analytique, tout au moins dans le cadre des théories supersymétriques. En même temps, on découvrait dans le spectre des différentes théories de supercordes une richesse d’états non perturbatifs étendus, dits -branes, identifiés aux états fondamentaux d’une théorie des supercordes duale ; ses phénomènes non perturbatifs dans le cadre d’une théorie de cordes devenaient accessibles au calcul perturbatif dans la théorie duale. Les cinq théories des supercordes étaient ainsi identifiées comme développements de perturbation en différents régimes d’une théorie maîtresse encore mystérieuse, la M-théorie, dans laquelle les cordes ne semblent pas occuper de position privilégiées. Par un retour remarquable, ces développements offrent de nouvelles perspectives sur les théories de jauge, décrivant les degrés de liberté des solitons de -branes de la théorie des cordes. Il me semblait nécessaire d’ouvrir ce mémoire par un panorama historique et synthétique de ce paysage en mouvement qui constitue l’arrière-plan de mon travail de thèse, et qui a déterminé au jour le jour la direction de mes recherches.

1.1 De la théorie des champs quantiques…

La théorie quantique des champs et son alter ego, la théorie statistique des champs, représentent à l’heure actuelle les fers de lance de l’arsenal de la physique théorique moderne pour traiter un large spectre de problèmes s’étendant de la physique des particules élémentaires à la physique de la matière condensée et des milieux désordonnés. Ces théories prennent le relais de la mécanique quantique de Bohr, Heisenberg et Planck et de la mécanique statistique de Boltzmann lorsqu’il n’est plus possible d’isoler un petit nombre de degrés de liberté, comme c’est le cas en physique des particules lorsque les effets de production de paires deviennent importants, ou en physique des supraconducteurs lorsque les excitations cohérentes collectives du nuage électronique déterminent les propriétés de conduction. Elles rendent compte de nombreux résultats expérimentaux avec une précision inégalée, dont l’illustration la plus frappante est sans doute donnée par l’accord à près de des calculs d’électrodynamique quantique avec les mesures de la structure hyperfine des raies de résonance atomique. La théorie des champs de jauge non abélienne de groupe de jauge décrivant le modèle standard [YM54, Wei67, Sal68] ne peut encore être confrontée à des mesures d’une telle précision, mais reproduit jusqu’à présent l’ensemble des résultats obtenus dans les divers accélérateurs de particules [B+96]. Les désaccords tantôt observés se sont jusqu’à présent révélés imputables à des erreurs de protocole expérimental, et dans l’hypothèse où un tel désaccord viendrait à être confirmé, certaines particularités de ces théories seraient susceptibles d’être revues sans pour autant remettre en cause le schéma général de la théorie quantique des champs.

1.1.1 Divergences et renormalisations

Cet état de grâce de la théorie des champs contraste singulièrement avec le scepticisme général qui en a entouré la naissance dans les années 1940, entâchée il est vrai d’incohérences mathématiques de mauvais augure. Si les infinis apparaissant dans le calcul de quantités aussi élémentaires que la masse de l’électron induite par les fluctuations du vide ont été assez rapidement domptés par une procédure de renormalisation, la puissance prédictive de telles théories était néanmoins diminuée, puisqu’il était nécessaire de normaliser ces infinis à la valeur finie donnée par l’expérience. Sans compter l’aspect inesthétique et ad hoc de la procédure, la série de perturbation obtenue s’avérait elle-même divergente, et pouvait au mieux s’interpréter comme une série asymptotique à faible couplage. La transposition des méthodes du groupe de renormalisation de K. Wilson en théorie statistique des champs à la théorie quantique des champs a permis une compréhension bien plus satisfaisante de ces infinis. L’origine de ces divergences était alors identifiée comme le résultat de l’évolution des constantes de couplage en fonction de l’échelle d’observation, après intégration des degrés de libertés aux échelles intermédiaires. Les constantes de couplage <<nues>> de la théorie aux échelles infiniment petites apparaissaient ainsi infinies à l’échelle d’observation. Les théories des champs dites renormalisables ne pouvaient donc être définies sans référence à une échelle de régularisation ultraviolette, et seuls les couplages préservant la renormalisabilité étaient pertinents pour la détermination des interactions à l’échelle d’observation, les autres ne survivant pas au flot de renormalisation. En particulier, le couplage des théories de jauge, sans dimension et donc juste pertinent, présentait un comportement très différent sous le groupe de renormalisation, tendant à zéro aux grandes distances dans les théories de jauge abéliennes ou non abéliennes avec un nombre suffisant de champs de matière, tandis qu’il augmentait dans l’infrarouge pour les théories de jauge non abéliennes avec suffisamment peu (ou pas) de champs de matière, finalement quittant le régime perturbatif. Inversement, aux petites distances, le couplage des premières divergeait au pôle dit de Landau , tandis qu’il décroissait vers zéro pour les secondes, dites pour cette raison asymptotiquement libres. Cette dernière catégorie, dans laquelle entre le modèle standard, devenait ainsi le seul candidat à une théorie fondamentale susceptible de décrire les interactions de jauge. La liberté asymptotique permettait en outre de calculer de nombreuses prédictions à haute énergie par un développement perturbatif, aboutissant à l’accord que l’on sait avec les résultats des expériences de diffusion profondément inélastique.

1.1.2 Au-delà de la théorie de perturbation

Si seules les théories de jauge asymptotiquement libres peuvent prétendre à une description fondamentale de la matière, on conçoit l’importance de définir ces théories au niveau non perturbatif, sinon de développer des méthodes de calcul dans ce régime. L’échelle d’énergie du spectre des particules stables, leptons, mésons et baryons (), est en effet bien inférieure à l’échelle des quarks et gluons sondée par les expériences de diffusion profondément inélastique (), et correspond donc à un régime de fort couplage effectif ; la démonstration du confinement du nombre quantique de couleur et de la brisure de symétrie chirale est donc hors de portée des méthodes perturbatives ordinaires.

La définition d’une théorie des champs hors du régime perturbatif est en soit un problème majeur, et les approches constructivistes ne sont pas encore en mesure de définir rigoureusement les théories de jauge en dimension 4. Inspirée par les modèles de physique statistique, la régularisation sur réseau des théories de jauge offre une définition commode à tout couplage, relèguant ces complications au traitement de la limite de grand volume. Elle se prête particulièrement bien au calcul sur superordinateur, et des résultats très encourageants ont déjà été obtenus [Wei96]. Son efficacité sur le plan analytique n’est cependant pas aussi évidente, et une meilleure compréhension, au moins qualitative, des phénomènes non perturbatifs peut être obtenue grâce aux méthodes semi-classiques, basées sur la recherche des solutions classiques et leur quantification perturbative.

Le développement de ces méthodes remonte à la découverte des solitons de Polyakov et ’t Hooft [Pol74, tH76] et des instantons de ’t Hooft et Belavin et al. [tH76, BPST75] 111On se reportera avec profit à [Col77, Col74] pour une introduction élémentaire à ces techniques.. Les solitons correspondent à des solutions non triviales des équations classiques du mouvement, indépendantes du temps et localisées dans l’espace ; leur stabilité est garantie classiquement par la topologie non triviale de ces configurations de champs. Leur masse croît comme , et ils échappent donc au spectre perturbatif. Ce sont des candidats à la représentation de particules du spectre non perturbatif, et leurs propriétés peuvent en principe être déterminées par quantification autour de ces solutions.

Les instantons sont au contraire localisés dans le temps autant que dans l’espace, et correspondent à des transitions par effet tunnel entre les vides classiques de la théorie. Ils entrent en principe sur un pied d’égalité avec le vide trivial dans la définition non perturbative de la théorie, bien que le calcul se limite dans la pratique à la prise en compte d’un gaz dilué d’instantons. Leur contribution n’est pertinente que dans le cas de processus interdits perturbativement, sans quoi la contribution en des instantons ne saurait émerger des contributions perturbatives en .

1.1.3 Supersymétrie, dualité et calculabilité

Ces méthodes non perturbatives ont très récemment subi un essor remarquable dans le cadre des théories de jauge à supersymétrie étendue, pour lesquelles les propriétés de supersymétrie garantissent l’absence de corrections perturbatives pour certaines quantités physiques au-delà d’un certain ordre, ainsi que la stabilité, pour des valeurs génériques du couplage, d’états vérifiant la propriété de Bogomolny, Prasad et Sommerfield (BPS), c’est-à-dire annihilés par certaines charges de la super-algèbre de Poincaré222Les désintégrations d’états BPS ont été mises en envidence dans les théories de supersymétrie [SW94b, Fer97] mais n’interviendront pas dans les cas de supersymétrie plus élevée considérés dans ce mémoire.. Dès 1978, une conjecture de Montonen et Olive [MO77] raffinée par Osborn [Osb79] proposait que les théories de jauge à supersymétrie , finies à tout ordre en perturbation, possédaient au niveau quantique la symétrie de dualité électrique-magnétique, dite S-dualité. Cette symétrie est bien connue dans l’électrodynamique classique de Maxwell, où elle échange champs électriques et champs magnétiques, charges électriques et charges magnétiques, tout en inversant le couplage de jauge. Bien que l’absence expérimentale de monopôles magnétiques laisse supposer que cette symétrie n’est pas préservée dans la réalité, on conjecturait au contraire que cette transformation de dualité restait une symétrie quantique des théories de jauge supersymétriques . L’aspect le plus frappant de cette conjecture est qu’elle reliait un régime de faible couplage, dans lequel la théorie de perturbation donne des informations fiables, à un régime de fort couplage hors d’atteinte jusqu’alors. La découverte par Witten et Olive [WO78] que la masse des états BPS était protégée de corrections quantiques pour toute valeur du couplage, donnait les premières indications de la validité de cette conjecture, en permettant l’identification des monopôles magnétiques de ’t Hooft et Polyakov aux bosons de jauge fondamentaux dans la formulation duale. Un pas décisif dans la démonstration de cette conjecture était effectué par Sen en 1994, qui montrait que l’extension de cette dualité binaire à un groupe discret infini , dit de S-dualité, agissant par transformations modulaires sur le paramètre complexe , où l’on a inclus l’angle couplant à la densité topologique , impliquait l’existence d’états solitoniques de charge électrique et magnétique pour tous et entiers premiers entre eux ; il reliait l’existence de ces états aux vides d’une mécanique quantique sur l’espace des modules des monopôles de charge magnétique , et construisait explicitement la fonction d’onde du monopôle de charge magnétique 2 [Sen94]. Ces résultats sont pour une grande part à l’origine de la ruée vers l’El Dorado des dualités.

La découverte du gisement revient cependant à Seiberg et Witten, qui la même année 1994, montraient comment, en utilisant les contraintes de la supersymétrie et de la dualité électrique-magnétique sur la structure globale de l’espace des vides, on pouvait déterminer l’action effective de basse énergie, exacte à toute valeur du couplage, pour une large classe de théories de jauge à supersymétrie étendue [SW94a, SW94b]. Ce tour de force donnait pour la première fois la dynamique à grande distance, ou fort couplage, d’une théorie des champs non triviale en quatre dimensions d’espace-temps, et fournissait ainsi un terrain d’étude privilégié pour les phénomènes non perturbatifs de confinement, brisure de symétrie chirale et condensation de monopôles. L’argument de Seiberg et Witten utilisait de manière cruciale la dualité électrique-magnétique, celle-ci reliant différentes descriptions équivalentes d’un même point de l’espace des modules.

Malheureusement, ces théories à supersymétrie étendue, bien que traitables analytiquement, n’ont que peu de pertinence phénoménologique, la raison première en étant l’impossibilité d’introduire de la matière chirale. Elles peuvent certes donner lieu à des théories supersymétriques N=1 ou sans supersymétrie par brisure douce, encore contrôlables mathématiquement, mais toujours non chirales. Peu de temps avant son article fondateur avec E. Witten, N. Seiberg proposait une version différente de la dualité électrique-magnétique dans le cadre des théories de jauge de supersymétrie , dite dualité infrarouge [Sei94]. Sur la base d’arguments de comptage de degrés de liberté, de limites de découplage et de correspondance d’anomalies chiralesde ’t Hooft, Seiberg proposait que la théorie de groupe de jauge et en présence de saveurs de quarks soit identique à grande distance à une théorie de groupe de jauge différent , saveurs de quarks et singlets de jauge ; les bosons de jauge non abéliens d’une théorie apparaissaient ainsi comme des solitons dans la description duale. Si cette conjecture a été étendue à un grand nombre de situations et a considérablement fait progresser notre compréhension de la dynamique des théories de jauge, sa puissance calculatoire est malheureusement restée limitée jusqu’à présent.

1.2 …aux théories des supercordes…

Couronnée de succès pour la description des trois interactions électromagnétique, forte et faible dans le cadre du modèle standard, la théorie des champs doit cependant reconnaître son échec à décrire la force de gravitation au niveau quantique. Renormalisables en dimension deux, les interactions gravitationnelles génèrent de sévères divergences ultraviolettes en dimension supérieure, et de nouveaux contre-termes et donc constantes de couplage doivent être introduits à chaque ordre en perturbation. Ces difficultés ne sont finalement pas surprenantes, si l’on réalise que la notion de gravité quantique remet en cause les fondements de la structure de l’espace-temps aux distances inférieures à l’échelle de Planck ( m, ou GeV), et donc la notion même de champ défini en tout point de l’espace. Des efforts importants ont été consacrés à transposer les méthodes des théories de jauge à la gravitation dans le cadre de la théorie de gravitation de boucles [Rov97], mais leur succès est encore incertain. Face à ces difficultés, la théorie des supercordes apparaît à l’heure actuelle comme le seul candidat viable à l’unification quantique de toutes les interactions fondamentales.

1.2.1 Théories perturbatives de cordes

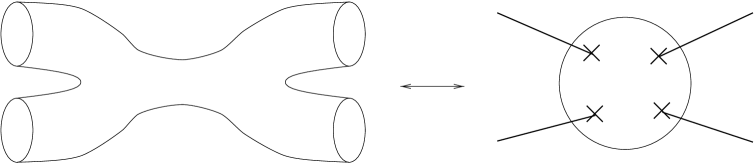

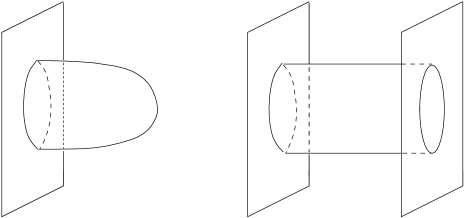

Initialement développée sous le nom de modèles duaux à la fin des années soixante afin de rendre compte des trajectoires de Regge observées sur le spectre des résonances hadroniques de spin élevé, la théorie des cordes a découvert sa véritable vocation lorsqu’il a été réalisé que la présence d’une particule de spin 2 dans son spectre de masse nulle en faisait un candidat naturel à la description de la gravitation quantique[SS74] ; ce candidat était d’autant plus attirant que contrairement aux théories des champs, toutes les amplitudes y étaient finies. La raison de ce miracle tient à la structure étendue que la théorie confère aux objets élémentaires, de petites cordes relativistes oscillantes décrivant une surface d’univers au cours de leur propagation dans l’espace-temps, et interagissant de manière géométrique par coupure et recollement (splitting and joining), correspondant aux bifurcations de cette surface (figure 1.1). La tension de la corde définit l’échelle de masse de la théorie, dite échelle des cordes, tandis que les interactions sont pondérées par le couplage des cordes sans dimension . Vues de loin, ces cordes se comportent comme des particules ponctuelles dont la nature, la masse et les interactions sont déterminées par l’état d’oscillation interne. Tout comme la ligne d’univers d’une particule ordinaire supporte une théorie des champs unidimensionelle, la surface d’univers de la corde supporte une théorie des champs bidimensionnelle conforme333Cette dernière condition, nécessaire au découplage du champ de Liouville sur la surface d’univers, peut être relaxée dans le cadre des théories des cordes non critiques. Ces dernières seront ignorées dans le cadre de cette thèse, bien que de récents progrès permettent d’espérer en leur quantification.. Les contraintes d’invariance conforme restreignent la dimensionalité de l’espace-temps à la dimension critique , et lui imposent en outre de vérifier une extension des équations de la relativité générale, corrigées à tous les ordres en . La gravitation émerge donc naturellement, et cette correspondance fixe la taille caractéristique des cordes à l’échelle de Planck.

Cette version simpliste, dite corde bosonique n’est cependant pas viable en raison de la présence d’une particule de masse carrée négative, le tachyon, révélatrice de l’instabilité de cette théorie, ainsi qu’en raison de l’absence de degrés de liberté fermioniques dans le spectre. On peut cependant remplacer la théorie conforme bidimensionnelle en une théorie conforme localement supersymétrique, ou superconforme, pour obtenir, après une projection judicieuse [GSO76], une théorie sans tachyon de dimension critique 444Les théories superconformes étendues conduisent à une dimension critique () ou () dont la pertinence n’est pas évidente. Certaines constructions hétérotiques permettent d’obtenir pour une supersymétrie de surface d’univers [OV91], mais ne seront pas considérées dans ce mémoire.. L’invariance superconforme sur la surface d’univers conduit alors à une théorie supersymétrique dans l’espace ambiant. Ces théories sont en général chirales, et les contraintes de compensation d’anomalies gravitationnelles sélectionnent une dizaine de modèles [KLT86a], dont seuls six modèles ne présentent pas de tachyon : on construit ainsi les cordes ouvertes de type I avec supersymétrie d’espace-temps à dix dimensions et groupe de jauge SO(32) ; les cordes fermées de type IIA et IIB avec supersymétrie non chirale (IIA) ou chirale (IIB) à dix dimensions ; les cordes fermées hétérotiques avec supersymétrie à dix dimensions et groupes de jauge ou ; et finalement la corde hétérotique non supersymétrique de groupe de jauge [AGGMV86], que nous omettrons dans la suite en nous restreignant aux théories des supercordes critiques supersymétriques.

Le spectre de ces théories de supercordes se compose donc d’un étage de masse nulle comprenant une particule scalaire dite dilaton, dont la valeur moyenne définit le couplage de la théorie, d’une particule de spin 2 identifiée au graviton , et d’un certain nombre de tenseurs antisymétriques de jauge dépendant de la théorie considérée ; ces tenseurs généralisent la notion de potentiel vecteur à un tenseur antisymétrique à indices , ou -forme, invariant sous la transformation de jauge où est une -forme quelconque. Le spectre inclut également une tour d’états massifs de spin arbitrairement élevé et de masses carrées en progression arithmétique , tout comme la gamme pythagoricienne des modes propres de la corde vibrante. Les modes n’apparaissent qu’aux énergies de l’ordre de l’échelle de Planck, et leurs effets peuvent donc être intégrés pour donner une théorie des champs de basse énergie régissant la dynamique des états de masse nulle ; les symétries de difféomorphismes et de jauge ajoutées aux propriétés de supersymétrie d’espace-temps identifient cette théorie des champs aux théories de supergravité introduites par Freedman, van Nieuwenhuizen, Ferrara, Deser et Zumino [FvNF76, DZ76b]. Bien que ces théories soient non renormalisables au sens du comptage de puissances, les théories de supercordes en fournissent une régularisation cohérente et compatible avec toutes les invariances de jauge.

1.2.2 Interactions et théorie de perturbations

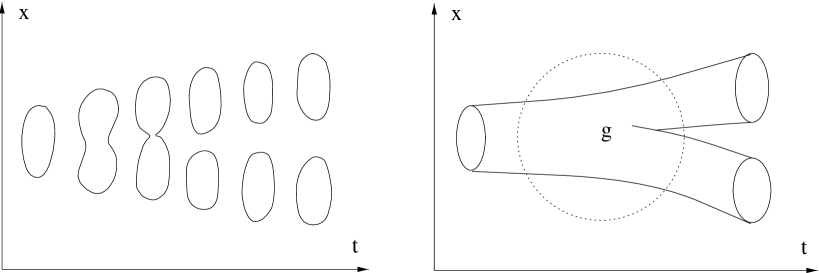

La théorie des supercordes telle qu’elle émerge au milieu des années 1980 rassemble donc en réalité six théories des cordes critiques distinctes, sélectionnées par un cahier des charges drastique: absence d’instabilité tachyonique, et absence d’anomalies gravitationnelles et de jauge. Ces théories sont définies par leur développement perturbatif en somme sur les surfaces de Riemann de genre arbitraire , remplaçant les diagrammes de Feynman ordinaires à boucles, pondérées par une puissance du couplage (figure 1.2). Grâce à l’invariance conforme, les pattes externes des diagrammes peuvent être incorporées comme des insertions d’opérateurs de vertex locaux dans la théorie des champs bidimensionnelle. Il faut encore sommer sur les différentes métriques sur la surface d’univers, ou plus précisément sur leurs classes d’équivalence conforme, lesquelles sont déterminées par la structure complexe de la surface de Riemann : cette opération est analogue à la sommation sur les moments des particules se propageant dans les boucles, et prend également en compte les facteurs de symétrie des diagrammes. La définition des théories des supercordes est donc intrinsèquement perturbative en le paramètre . Par contraste, la théorie conforme sur chaque surface est définie non perturbativement en , bien qu’il puisse s’avérer nécessaire d’effectuer un développement perturbatif en lorsque cette théorie n’est pas intégrable.

1.2.3 Compactification et dégénérescence du vide

La restriction sur la dimensionnalité de l’espace peut être levée en supposant certaines d’entre elles compactes de rayon très faible. La variété correspondant à ces directions compactes est astreinte à vérifier les équations d’Einstein généralisées ; la préservation de la supersymétrie d’espace-temps restreint la variété de compactification aux espaces de Calabi-Yau, mais laisse encore un nombre important de possibilités : ainsi, dans le cas de la compactification à 4 dimensions, quelques 11000 espaces de Calabi-Yau topologiquement distincts sont connus, avec pour chacun plusieurs paramètres de déformations continues ! Notons de plus que l’on peut construire des théories de supercordes directement à quatre dimensions en remplaçant les dimensions internes par une théorie superconforme de charge centrale équivalente [KLT86b, ABK87]. On obtient dans certains cas des descriptions conformes exactes de compactification géométrique sur des espaces de Calabi-Yau [Gep87] ou sur des solutions cosmologiques [KL92], ou bien des descriptions sans équivalent géométrique connu.

Cette abondance de modèles pour une théorie d’unification ne justifie cependant pas que l’on se désintéresse de ces théories : ces modèles doivent en effet être considérés comme des états du vide différents des quelques théories des supercordes fondamentales à dix dimensions, déterminés par les valeurs moyennes de champs scalaires de masse nulle, dits champs de module, paramétrant la variété de compactification. Ces scalaires prennent en général leurs valeurs dans une variété abstraite courbe, dite espace des modules. La sélection du vide physique, ou en d’autres termes la génération de masse pour les champs de modules, reste incomprise à l’heure actuelle.

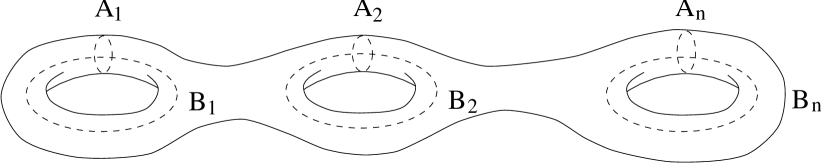

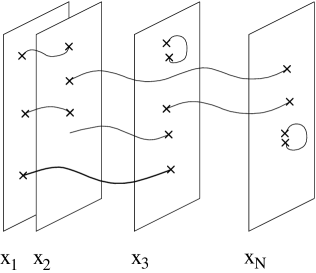

1.2.4 Symétries perturbatives et symétries cachées

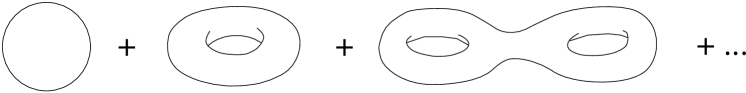

La découverte des dualités d’espace cible (target space dualities, ou T-dualités) apporte une confirmation de ce point de vue. Ces dualités apparaissent dans l’exemple le plus simple de la compactification sur un cercle de rayon : le spectre comporte alors des états de moment de masse correspondant aux excitations de la théorie des champs portant un moment interne selon la direction compacte, mais aussi des états d’enroulement spécifiques à la théorie des cordes, de masse correspondant à une corde enroulée fois autour du cercle (figure 1.3). Ces deux états sont échangés sous l’inversion du rayon , et on peut montrer que cette transformation est une symétrie exacte de la théorie conforme, donc valable à tous les ordres dans la théorie de perturbation. Cette symétrie se généralise en une symétrie de T-dualité pour les compactifications sur tore , et dans le cas des compactifications sur espaces de Calabi-Yau donnent lieu à la symétrie miroir, qui identifie deux espaces de topologies différentes. La T-dualité agit comme automorphisme des cordes hétérotiques, mais comme isomorphisme des cordes de type IIA et IIB, échangées sous la T-dualité. Elle aura également des conséquences inattendues dans le cadre des théories de cordes ouvertes, ainsi que nous le verrons incessamment.

Les T-dualités agissent ordre par ordre en théorie des perturbations et apparaissent comme symétries continues555Les états d’enroulement et de moment chargés par rapport à cette symétrie continue sont en effet absents de la théorie effective à basse énergie. de la théorie de supergravité décrivant la dynamique à basse énergie. Les théories de supergravité présentent cependant, outre ces symétries perturbatives, des symétries cachées reliant des régimes de couplages différents, analogues à la S-dualité électrique-magnétique des théories de jauge [CJ79]. L’exemple le plus simple est sans doute la S-dualité de la théorie de type IIB, agissant par transformations modulaires sur le paramètre complexe , où correspond à la valeur moyenne d’un champ scalaire de la théorie de type IIB ; les deux tenseurs antisymétriques se transforment en outre comme un doublet sous cette symétrie. La théorie de supergravité est invariante sous le groupe continu [Sch83] ; celui-ci est brisé en un sous-groupe discret par l’existence de la corde fondamentale, chargée sous cette symétrie. Par analogie avec la dualité de Montonen- Olive, on est donc amené à conjecturer la validité quantique de cette symétrie, et donc l’existence d’un multiplet de cordes solitoniques de charges par rapport aux champs . Cette conjecture suppose naturellement l’existence d’une extension non perturbative de la théorie des supercordes de type IIB.

De telles symétries cachées sont visibles dans de nombreux cas, et se conjuguent avec les dualités d’espace cible pour former un groupe de dualité plus large, dit de U-dualité, agissant dans l’extension non perturbative hypothétique des théories de supercordes, ou reliant différentes théories de supercordes moyennant une redéfinition des champs [HT95]. L’existence de symétrie de l’action effective ne suffirait pas à conclure à l’existence de ces dualités, mais l’étude du spectre non perturbatif des théories de supergravité en apporte une confirmation éclatante.

1.2.5 Spectre de solitons, membranes et D-branes

Bien que la formulation non perturbative des théorie des supercordes reste encore un problème ouvert à ce stade, l’étude du spectre semi-classique des solitons de la théorie de supergravité donne une indication du spectre non perturbatif de cette théorie hypothétique. En particulier, pour autant que ces états soient suffisamment étendus pour que la description de basse énergie soit valide, les solitons vérifiant la propriété BPS peuvent être identifiés avec des états BPS non perturbatifs de la théorie des cordes.

La détermination de ces états est probablement à l’origine du bouleversement de notre compréhension des théories des supercordes. Elle révèle en effet l’existence d’une variété d’états BPS étendus dits -branes, généralisant la notion de particule ponctuelle ( ) et de corde ( ) à des objets comportant dimensions internes. Ces états, infiniment lourds et localisés à faible couplage, correspondent à des champs de fond des théories de supergravité concentrés au voisinage d’hypersurfaces de dimension . Ces objets possèdent néanmoins des modes propres de vibration leur conférant une dynamique, qui peut en principe être calculée dans l’approximation de l’espace des modules, comme dans le cas des monopôles magnétiques de la théorie des champs.

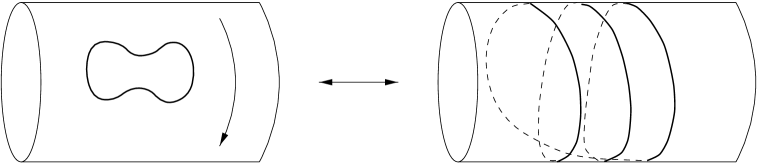

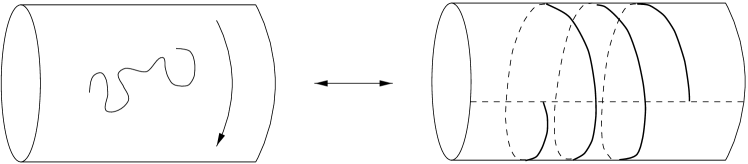

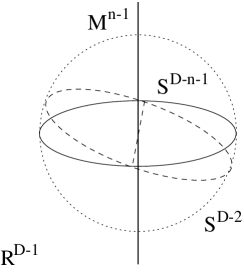

Ces états étendus ne sont pas sans rappeler les D-branes étudiées dès le début des années 1990 dans le cadre de la T-dualité des théories de cordes ouvertes [Hor89, DLP89]. Contrairement aux théories de cordes fermées où la transformation agit de manière triviale, la propagation libre des cordes ouvertes sur un cercle de rayon est identifiée dans l’image duale à la propagation sur un cercle de rayon en présence d’un défaut ponctuel sur lequel les extrémités des cordes ouvertes sont contraintes de s’attacher (figure 1.4). Ce défaut, localisé dans la dimension compacte dualisée, définit une hypersurface de dimension 9 dans l’espace minkovskien à 10 dimensions, et donc une 8-brane (ou, dans le cas d’une compactification sur un tore de dimension , une -brane). Ces objets, baptisés D-branes (ou D-branes) par référence à la condition de bord de Dirichlet satisfaite par les coordonnées de plongement de la corde ouverte, ont été identifiés avec les -branes de la supergravité dans un article majeur de Polchinski, identifiant leur couplage aux champs de jauge des supergravités de type II [Pol95]. Leur rôle s’est considérablement développé lorsqu’il a été réalisé que la description de leurs interactions se ramenait à une théorie de jauge usuelle sur leur volume d’univers, permettant ainsi l’application fructueuse de résultats obtenus dans le cadre de la théorie des cordes au domaine des théories de jauge. Notons également l’existence dans les théories de type II et hétérotiques de la 5-brane de Neveu-Schwarz, ou NS5-brane, chargée magnétiquement par rapport au tenseur du secteur gravitationnel universel. Contrairement aux D-branes, cet objet solitonique ne possède à l’heure actuelle pas de description en termes de théorie conforme bidimensionnelle.

1.3 …à la M-théorie

La découverte de ces solitons étendus remettait en cause la vision perturbative des théories de supercordes : de la corde fondamentale et des solitons de membranes, quels sont les objets fondamentaux définissant la théorie au niveau non perturbatif ? Quand il existe une corde solitonique en plus de la corde fondamentale, existe-t-il une description duale dans laquelle leurs rôles soient échangés ? On savait déja que les cordes de type IIA et de type IIB étaient reliées par la symétrie miroir perturbative, les autres cordes pourraient-elles être reliées par des dualités non perturbatives analogues à celles mises en évidence en théorie des champs ?

1.3.1 Dualité des théories de cordes

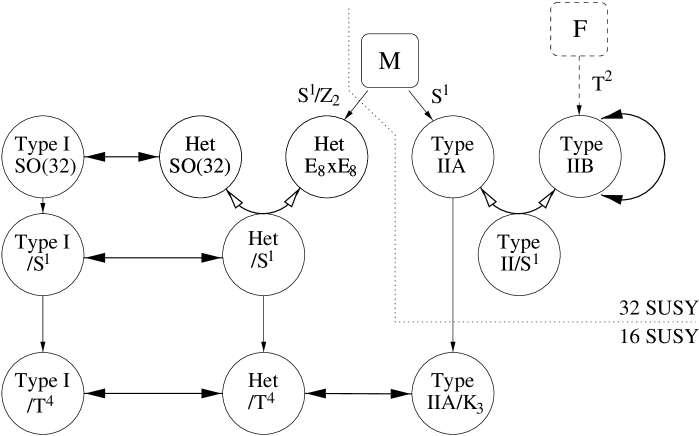

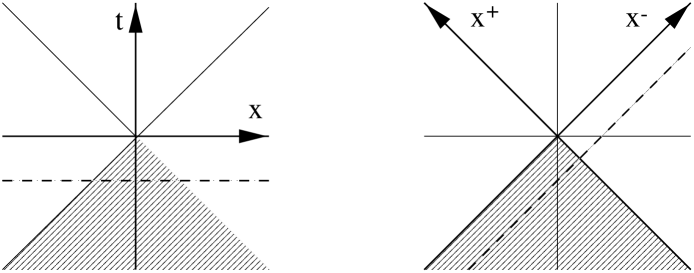

Ces développements conduisirent ainsi en 1995 à la formulation de l’hypothèse, largement confirmée par la suite, que les cinq théories de supercordes supersymétriques ne formaient que différentes facettes de la même théorie, dans différentes approximations de son espace des modules. Cette idée dépasse largement en puissance le concept de dualité électrique-magnétique apparu en théorie des champs, et s’inspire d’un faisceau de coïncidences remarquables ; le lecteur pourra s’orienter à l’aide de la M-appemonde figure (1.5).

Ainsi, les cordes de type I et hétérotiques de groupe de jauge SO(32) possèdent la même action moyennant la redéfinition . La corde de type I à dix dimensions possède un outre un soliton de corde, correspondant à la 1-brane de Polchinski, dont la structure n’est autre que celle de la corde fondamentale de la théorie hétérotique. Ces observations conduisent à postuler que la théorie des supercordes de type I et la théorie des supercordes hétérotiques SO(32) ne sont que deux développements perturbatifs, l’un à faible, l’autre à grand, d’une même théorie définie à toute valeur de . Les théories hétérotiques de groupe de jauge et étant perturbativement équivalentes par T-dualité après compactification sur un cercle, on voit que l’on ramène ainsi les trois théories de supercordes avec supersymétrie à dix dimensions à une seule.

En réalité, le cas le plus clair de dualité fut d’abord observé dans les compactifications à six dimensions de la corde hétérotique sur un tore , et de la corde de type IIA sur une variété . Ces deux modèles, de supersymétrie en six dimensions, possèdent le même espace des modules correspondant au dilaton et aux modules du réseau pair autodual définissant la compactification de la théorie hétérotique d’une part ; au dilaton et aux modules de la compactification de la corde de type IIA sur d’autre part. Les actions effectives de basse énergie sont en correspondance sous l’identification , et les états du spectre perturbatif correspondant au réseau sont identifiés avec les D-branes enroulées sur les 4 cycles auto-duaux et 20 cycles anti-auto-duaux de l’homologie de . Cette dualité sera largement discutée dans ce mémoire, où nous l’utiliserons pour déduire des couplages exacts dans une théorie grâce à un calcul perturbatif dans la théorie duale.

1.3.2 Le chaînon manquant

La conjecture de dualité entre les théories de type IIA et hétérotiques souffrait cependant de n’être valable qu’après compactification à six dimensions, et laissait mystérieux le lien entre les théories de type I (supersymétrie ) et les théories de type II () à dix dimensions. Le chaînon manquant fut postulé par E. Witten en 1995, et le mystère qui l’entoure encore maintenant lui a valu l’appellation de M-théorie. La justification de son existence repose principalement sur le lien entre la théorie de supergravité à dix dimensions décrivant la dynamique de basse énergie des supercordes de type IIA avec la théorie de supergravité à onze dimensions construite par Cremmer, Julia et Scherk [CJS78]. La supergravité à 11 dimensions restitue en effet la supergravité de type IIA après compactification à la Kaluza-Klein sur un cercle, c’est-à-dire en omettant toute dépendance sur la direction interne[Kal21, Kle26]. Le rayon de la onzième dimension et l’échelle de Planck à onze dimensions se trouvent ainsi identifiés avec la constante de couplage de la théorie des cordes de type IIA et l’échelle de corde selon666Les coefficients numériques ont été omis dans cette formule. Des relations équivalentes mais utiles sont , .

| (1.1) |

Cette identification entre théories de supergravité peut être étendue à plus haute énergie en identifiant les D0-branes de la théorie de type IIA avec les modes de Kaluza-Klein du graviton de onze dimensions [Tow95, Wit95b] ; les D2-branes et la corde fondamentale de la théorie de type IIA suggèrent alors l’existence d’une membrane de la M-théorie, enroulée ou non selon le cercle de rayon , tandis les D4- et NS5-branes descendraient d’une hypothétique 5-brane. Membranes et 5-branes apparaissent du reste comme solitons de la supergravité à onze dimensions. Ces objets ne peuvent cependant être quantifiés à ce jour, et la définition même de la M-théorie est encore inconnue ; nous reviendrons sur ce problème dans la suite.

L’existence de cette théorie étant postulée, il est naturel d’appliquer les méthodes de construction de descendants habituelles en théorie des cordes. En particulier, tandis que la compactification sur un cercle restitue la théorie de type IIA, la compactification sur un orbifold (autrement dit, un segment), doit donner une théorie de supersymétrie moitié, soit . Les constructions d’orbifold entraînent génériquement l’existence d’états dits twistés, localisés sur les points fixes, soit ici les deux 9-branes à chaque extrémité du segment. Tandis que la théorie des cordes offre une méthode générale pour déterminer ces états, on doit ici se contenter d’arguments indirects. Horava et Witten ont ainsi pu montrer que l’annulation locale des anomalies gravitationnelles nécessitait l’existence de bosons de jauge se propageant sur chaque bord [HW96]. Dans la limite où la longueur du segment tend vers zéro, on restitue ainsi le contenu de la théorie hétérotique , dont la corde fondamentale est donnée par la membrane (ou 2-brane) de la M-théorie suspendue entre les deux neuf-branes !

1.3.3 La théorie non perturbative des supercordes

On voit donc que les cinq théories des cordes de supersymétrie correspondent à cinq limites d’une théorie maîtresse qui admet un développement différent en série de cordes perturbative dans chaque limite, tandis que la supergravité à onze dimensions représente la limite de basse énergie de cette théorie. Plus précisément, nous avons discuté un certain nombre de conditions satisfaites par ces cinq formulations limites qui autorisent l’existence d’un prolongement dans l’intérieur du domaine des paramètres. Cette approche est assez similaire à celle adoptée en géométrie différentielle, où l’on définit une variété par les cartes locales sur un ensemble d’ouverts et par les fonctions de transitions. L’analogie a ses limites, car dans le cas présent, sur chaque carte l’information n’est que de nature asymptotique, en raison de la non convergence de la série asymptotique. On ne donne donc la théorie que sur un ensemble de mesure nulle , et il faudrait un argument d’analyticité pour prolonger cette information à des valeurs finies des constantes de couplage.

Quoi qu’il en soit, cette théorie non perturbative des supercordes, que nous dénommerons M-théorie dans la suite de cet exposé, ne semble pas donner de place privilégiée aux cordes elles-mêmes, mais plutôt aux membranes et cinq-branes. Elle doit également présenter la propriété d’engendrer une algèbre de courants dès lors qu’elle est définie en présence de bord, ce qui l’apparente aux théories de Chern-Simons [Hor97]. La théorie des supermembranes semble en l’état actuel incohérente et ne peut servir de définition à la M-théorie. Dans la suite, nous discuterons une proposition récente pour définir la M-théorie sur le front de lumière. Pour l’instant, nous adopterons une approche moins ambitieuse mais de rapport plus immédiat, et envisagerons dans quelle mesure les techniques de calcul semi-classique en théorie des champs peuvent être transposées à la théorie des cordes.

1.3.4 Approche semi-classique à la théorie des supercordes

Comme nous l’avons discuté plus haut, les méthodes semi-classiques pour la détermination non perturbative d’amplitudes physiques sont particulièrement efficaces en théorie des champs lorsque l’on s’intéresse à des processus interdits perturbativement. La théorie des supercordes, considérée dans un de ses vides supersymétriques, remplit précisément cette condition, du moins lorsque l’on s’intéresse aux interactions dominantes à basse énergie. On peut donc chercher à calculer les corrections non perturbatives en incluant les configurations d’instantons de la théorie des cordes. L’étude des points-selles euclidiens de la théorie de supergravité décrivant la dynamique de basse énergie permet de déterminer ces configurations, tout comme l’étude des solutions classiques minkovskiennes fournissait le spectre BPS non perturbatif des -branes. Tout naturellement, les solutions euclidiennes s’obtiennent en enroulant la ligne d’univers de genre temps des solutions minkovskiennes statiques autour d’un cercle de genre espace du continuum d’espace-temps. On obtient ainsi un “spectre” d’objets instantoniques, localisés à un instant donné, mais étendus dans directions spatiales, à la différence des instantons ponctuels des théories de jauge en dimension 4. Malheureusement, l’absence de formulation non perturbative de la théorie des supercordes ne nous permet pas d’obtenir les règles de sommation sur ces configurations de manière déductive. Cette approche serait donc vouée à l’échec, s’il n’existait un certain nombre d’amplitudes physiques déterminables exactement grâce par des arguments de dualité. L’examen de ces quantités, exactes à toute valeur du couplage, dans la limite de faible couplage, permet d’identifier les contributions non perturbatives de ces instantons, et donne des indications précieuses sur les règles à appliquer dans des cas plus généraux. Cette stratégie a été mise en œuvre dans le cadre de ce travail de thèse, et fera l’objet d’une discussion approfondie dans ce mémoire.

1.3.5 M comme Matrice ?

Définie par le prolongement hypothétique de théories perturbatives, la théorie non perturbative des supercordes gagnerait en crédibilité et prédictivité à recevoir une formulation intrinsèque qui ne fasse appel à aucun développement perturbatif. Bien que la réponse à cette question reste encore hors d’atteinte, Banks, Fischler, Shenker et Susskind ont proposé une formulation [BFSS97, Sus97] qui reproduit bon nombre des caractéristiques supposées de la M-théorie, dont l’amplitude de diffusion graviton-graviton prédite par la théorie de supergravité à 11 dimensions [BB97]. Cette approche, connue sous le nom de théorie des matrices (M(atrix) Theory) postule que la dynamique de la M-théorie peut être décrite sur le front de lumière par la mécanique quantique supersymétrique de 9 matrices hermitiennes de dans la limite de grand , obtenue par réduction dimensionnelle de la théorie de Yang-Mills supersymétrique à dix dimensions ; les 9 champs scalaires issus de la réduction du potentiel vecteur sont identifiés aux 9 coordonnées non commutatives transverses au front de lumière. Ce modèle n’est autre que celui décrivant la dynamique de D0-branes, ainsi identifiées aux composants élémentaires, ou partons, de la M-théorie. Cette formulation rappelle les développements encore récents des modèles de matrices, qui avaient en effet permis de faire le lien entre la mécanique statistique d’une matrice aléatoire gaussienne dans la limite de double scaling et le développement en genre d’une théorie de cordes. La connection avec les théories de supercordes critiques était cependant restée hors de portée, et le calcul limité au calcul de certains exposants critiques. L’analogie a pourtant ses limites, car c’est ici les fluctuations d’un nombre continu de matrices paramétrées par le temps propre qu’il faut considérer. La propriété de supersymétrie étendue de la théorie des matrices permet cependant d’espérer que ce problème reste traitable. Sa recevabilité reste cependant subordonnée à la démonstration de l’invariance de Lorentz à onze dimensions, non manifeste sur le front de lumière.

Encore cette formulation ne traite-t-elle que la M-théorie dans l’espace plat à onze dimensions, soit une limite particulière de la théorie non perturbative des supercordes. Pour prétendre au nom de M-théorie, elle doit pouvoir décrire les configurations de champs de fond les plus générales, et en particulier pouvoir être compactifiée 777Plus précisement, l’espace de Hilbert de la théorie des matrices devrait comporter des secteurs de supersélection décrivant les différentes compactifications possibles.. Le mécanisme de compactification sur des variétés quelconques est bien loin d’être compris, mais déjà, la compactification sur des variétés toroïdales plates de dimension se révèle beaucoup plus complexe qu’en théories des champs ou des cordes habituelles, puisque la mécanique quantique de matrices devient une théorie de jauge supersymétrique en dimension , dans la limite de grand ! Ce saut qualitatif compromet la prédictivité de cette théorie, en particulier lorsque puisqu’alors la théorie de jauge devient non renormalisable et donc mal définie à courte distance, où elle doit être complétée par des degrés de liberté supplémentaires. Les U-dualités de la M-théorie sont alors identifiées aux dualités électrique-magnétique et géométriques de ces théories de jauge étendues. Au cours de ce travail de thèse, nous avons également montré comment les modules de la compactification pouvaient s’interpréter dans le cadre de la théorie des matrices, et étudié le spectre des états BPS dans les deux formulations. L’identification de la théorie des matrices à la M-théorie, et en particulier aux théories de supercordes limites, n’a cependant été vérifiée que dans le secteur BPS, et on peut légitimement se demander si cette équivalence, comme les conjectures de dualité des cordes, s’étend au spectre entier des théories de supercordes.

1.3.6 Au delà du cadre de ce mémoire…

Le panorama historique que nous avons dessiné jusqu’à présent ne donne qu’un aperçu impressionniste et imprécis du bouleversement survenu en quelques années dans les théories des champs et des cordes. Nous aurons l’occasion de remédier à une partie des insuffisances de cette introduction dans la suite de ce mémoire pour les sujets touchant de plus près à mes recherches doctorales, renvoyant le lecteur aux articles originaux et articles de revue cités en référence pour plus de détails. Nous devrons également ignorer certains développements prometteurs que nous n’avons pu aborder dans le cadre de cette thèse mais que nous espérons explorer dans un proche avenir :

-

•

La théorie des supercordes de type IIB admet des schémas de compactification non perturbative dans lesquels le dilaton n’est pas uniforme, et défini à une transformation de S-dualité près. Ces configurations peuvent naturellement être interprétées dans le cadre d’une théorie en dimension 12, introduite par C. Vafa sous le nom de F-théorie [Vaf96]. Bien que cette dernière soit encore mal définie (voir [BK97] pour une tentative intéressante), on peut ainsi construire une nouvelle classe de modèles, dont, par compactification sur un espace de Calabi-Yau de dimension complexe 4, certains modèles de supersymétrie à quatre dimensions d’intérêt phénoménologique. Cette procédure permet également de construire des théories de jauge de contenu arbitraire dans la limite où la gravité se découple, et de résoudre celles-ci explicitement [KKV97, Kle97].

-

•

La modélisation des trous noirs en termes d’états liés de D-branes permet une description des degrés de liberté microscopiques de ces objets. On a ainsi pu dériver la formule de Bekenstein-Hawking pour l’entropie des trous noirs extrémaux et quasi extrémaux, correspondant aux intersections BPS et quasi-BPS de D-branes (pour une courte revue, voir par exemple [Mal98]). Ce calcul a été récemment étendu aux trous noirs non extrémaux, dont le trou noir de Schwarzschild, grâce à certaines transformations de U-dualité non considérées dans ce mémoire [SS97c].

-

•

L’étude de la dynamique de volume d’univers des solitons de la M-théorie permet de comprendre les dualités des théories de jauge comme action géométrique sur la configuration solitonique (voir [GK98] pour une revue de ces développements) ; elle suggère également l’existence d’une classe de théories de jauge non triviales en dimension supérieure à quatre, dont l’absence de formulation lagrangienne ne diminue pas l’intérêt. Elle permet enfin de relier les excitations des théories de jauge conformes, et en particulier de la théorie de Yang-Mills N=4 à quatre dimensions, aux excitations de supergravité sur l’horizon de ces solitons, tout au moins dans la limite de grand [Mal97].

1.4 Présentation de mes recherches doctorales

Au cours de cette thèse, je me suis tout d’abord intéressé aux propriétés de dualité des théories de champs supersymétriques . Dans leur article fondateur de 1994, Seiberg et Witten ont montré comment les corrections non perturbatives à la métrique des scalaires de la branche de Coulomb, où la symétrie de jauge est brisée en un sous-groupe abélien, pouvaient être calculées grâce aux propriétés de dualité électrique-magnétique. En revanche, la branche de Higgs, où la valeur moyenne des scalaires des hypermultiplets brise entièrement la symétrie de jauge, est protégée de telles corrections par la supersymétrie globale. Les corrections provenant de la théorie des cordes ne sont cependant pas exclues, ce qui a motivé l’étude de cette branche sous la direction d’Ignatios Antoniadis (annexe A) [AP97]. J’ai en particulier pu montrer l’existence d’une nouvelle dualité identifiant la branche de Higgs d’une théorie de jauge avec couleurs et saveurs avec celle d’une théorie de couleurs et saveurs. Cette dualité des branches de Higgs rappelle la dualité infrarouge suggérée par Seiberg dans les théories des champs supersymétriques correspondantes ; elle a par la suite été interprétée en termes d’action géométrique sur les configurations de D-branes. Je me suis ensuite penché avec Hervé Partouche sur le problème de la brisure partielle de supersymétrie globale par les termes de Fayet-Iliopoulos magnétiques qu’il avait mise en évidence avec Ignatios Antoniadis et Tomasz Taylor [APT96] ; cette étude a conclu à l’impossibilité d’étendre ce processus en présence d’hypermultiplets chargés minimalement couplés, et ne sera pas reprise dans ce mémoire [PP97].

Mon intérêt s’est ensuite porté vers les dualités des théories de cordes, au contact d’Elias Kiritsis et Costas Kounnas à la division Théorie du CERN. Après l’étude d’une proposition récente de dénombrement des états BPS des théories de cordes hétérotiques compactifiées sur ou de type IIA compactifiée sur [DVV97a] qui s’est révélée incomplète, nous nous sommes intéressés, en collaboration avec Andrea Gregori, Niels Obers et Marios Petropoulos, aux corrections de seuil aux interactions gravitationnelles à quatre dérivées dans les théories de rang non maximal (annexe B)[GKK+98]. Sous la dualité hétérotique-type II, la contribution à une boucle de type II donne lieu à des corrections non perturbatives en correspondant à des cinq-branes hétérotiques enroulées sur le tore . Cette généralisation des résultats de Harvey et Moore [HM96] a mis en évidence la restriction de la S-dualité à un sous-groupe de dans ces modèles d’orbifolds sans point fixes, ainsi que certains comportements inattendus de théories hétérotiques à fort couplage.

Cette première confrontation avec les effets non perturbatifs de la théorie des cordes m’a conduit à étudier, en collaboration avec Ignatios Antoniadis et Tomasz Taylor, d’autres couplages à quatre dérivées dans ces théories , qui ont cette fois la propriété d’être donnés exactement à une boucle du coté hétérotique (annexe F)[APT98]. Leur interprétation du point de vue des cordes de type II correspond alors à des effets non perturbatifs en de D-branes s’enroulant sur les cycles d’homologie de . Nous avons ainsi obtenu les premiers exemples explicites d’effets d’instantons en espace courbe, et retrouvé le dénombrement des cycles algébriques de de genre donné, conjecturé indépendamment par Berschadsky, Sadov et Vafa [BVS96].

Je me suis simultanément tourné avec Elias Kiritsis vers l’étude de situations plus pures où les contributions de ces instantons pouvaient être comprises plus précisément. Nous nous sommes ainsi intéressés aux couplages en de la théorie de type IIB, pour lesquels Green et Gutperle avaient conjecturé une expression non perturbative en termes d’une fonction non holomorphe modulaire de [GG97b]. Nous avons étendu leur conjecture aux compactifications de la corde de type IIB sur et , pour lesquelles nous avons montré que les séries d’Eisenstein invariantes sous les groupes de U-dualité et reproduisaient les contributions perturbatives à l’ordre des arbres et à une boucle, ainsi que des sommes d’instantons interprétables en termes de cordes de type , images de la corde fondamentale sous la symétrie , enroulées sur les deux-cycles du tore de compactification (annexe C)[KP97c]. Nous avons ensuite étendu ces résultats aux compactifications toroïdales quelconques de type IIA ou IIB, obtenant les contributions de D-branes de dimensionalité arbitraire à ces couplages (annexe D)[PK98]. En même temps, nous remarquions que ces contributions ne suffisaient pas à reproduire un résultat invariant sous la dualité en dimension , et qu’elles devaient être complétées par des contributions en dont l’interprétation reste obscure à ce jour. Tout récemment, j’ai pu démontré l’absence de contributions des formes cuspoïdales aux couplages en , fournissant ainsi la démonstration définitive de la conjecture de Green et Gutperle (annexe E)[Pio98]. Ce résultat apparaît également comme conséquence de l’étude des couplages à quatre dérivées cité plus haut.

La théorie des matrices, prétendante à une définition non perturbative de la M-théorie et donc de la théorie des supercordes, ayant remporté des succès remarquables, je me suis penché sur ces développements en collaboration avec Eliezer Rabinovici et Niels Obers, dans l’espoir de clarifier ces contributions instantoniques (annexe G) [OPR97]. Nous avons ainsi pu faire le lien avec des résultats obtenus peu avant par Eliezer en collaboration avec Amit Giveon, Shlyamon Elitzur et David Kutasov sur l’implémentation de la symétrie de U-dualité en théorie des matrices [EGKR98]. Nous avons également pu étendre ces résultats, en démontrant comment la théorie des matrices devait être modifiée pour décrire des compactifications en présence de champs de fond de jauge, nécessaires à la réalisation de la U-dualité.

Chapter 2 Dualités non perturbatives des théories des champs supersymétriques

Comme nous l’avons décrit dans notre introduction, la notion de dualité électrique-magnétique mise en évidence dans les théories de jauges non abéliennes à supersymétrie étendue a joué un rôle essentiel dans l’émergence de la conjecture de dualité des théories de supercordes. Nous en donnerons ici une présentation sommaire, qui nous permettra d’introduire de nombreux concepts de base implicites dans les chapitres ultérieurs. Nous suivrons ainsi le cheminement de mon apprentissage, et introduirons le lecteur à la publication en appendice A. Ces idées ne prendront leur pleine dimension qu’une fois transposées aux théories de supergravité qui décrivent la dynamique à basse énergie des théories de supercordes, et présentent des symétries <<cachées>> non perturbatives analogues à la S-dualité des théories de jauge. La brève description que nous en donnerons nous introduira aux dualités des théories de supercordes, qui feront l’objet du chapitre suivant.

2.1 Des monopôles magnétiques à la S-dualité

2.1.1 Dualité et monopôles magnétiques

L’idée de dualité électrique-magnétique remonte sans doute aux premiers jours de l’électrodynamique classique maxwellienne, dont les équations dans le vide présentent une symétrie globale mélangeant champs électrique et champs magnétique selon . La validité en présence de matière de cette symétrie impliquerait l’existence de particules ponctuelles chargées magnétiquement, dites monopôles magnétiques, qui aurait l’avantage d’expliquer la quantification de la charge : en effet, l’inobservabilité de la singularité de Dirac dans le potentiel vecteur en présence de deux dyons de charges électriques et magnétiques et impose la condition de Dirac-Schwinger-Zwanziger [Dir31, Sch66, Zwa68]

| (2.1) |

la charge électrique et la charge magnétique sont donc restreintes à prendre leurs valeurs dans le réseau

| (2.2) |

où la première relation définit notre convention pour le couplage de jauge . On voit ainsi que la dualité électrique-magnétique échangeant charges électrique et magnétique s’accompagne d’une inversion du couplage de jauge111Nous choisissons dès à présent les unités de mesure .

| (2.3) |

échangeant faible couplage et fort couplage. Les monopôles de la théorie de Maxwell correspondent cependant à des configurations singulières du champ de jauge, et leur existence est malheureusement fortement exclue par les données expérimentales.

2.1.2 Monopôle de ’t Hooft-Polyakov et conjecture de Montonen-Olive

L’intérêt pour ces particules a été relancé avec la découverte de solutions classiques de théories de jauges non abéliennes à symétrie spontanément brisée, chargées magnétiquement sous le groupe de jauge abélien résiduel [tH74a, Pol74]. La charge magnétique est donnée par un invariant topologique, et ces états sont donc stables classiquement. Leur masse est donnée classiquement dans le cas du modèle de Georgi-Glashow par

| (2.4) |

où désigne la valeur moyenne du scalaire de Higgs dans la représentation adjointe du groupe de jauge . Ceci est à comparer à la masse des bosons du spectre perturbatif,

| (2.5) |

Ces deux objets saturent donc la borne de Bogomolny [Bog76] apparaissant dans la limite de Prasad et Sommerfield [PS75] du modèle de Georgi-Glashow, où la longueur du champ de Higgs est gelée :

| (2.6) |

Cette relation, invariante sous la dualité électrique-magnétique, recevra plus loin une interprétation dans le cadre des théories supersymétriques. Un calcul semi-classique de diffusion montre également que la force statique entre deux monopôles s’annule, tout comme l’interaction entre deux particules de même charge, en raison de la compensation entre l’échange répulsif de bosons vecteurs et l’échange attractif de particules de Higgs . Ces constatations conduisirent en 1977 Montonen et Olive à formuler l’hypothèse de dualité électrique-magnétique des théories de jauge de groupe , généralisée peu après à tous les groupes compacts par Goddard, Nuyts et Olive, postulant l’équivalence des théories de jauge de couplage et , les monopôles magnétiques de ’t Hooft- Polyakov jouant le rôle des champs fondamentaux dans la formulation duale [MO77, GNO77].

2.1.3 Supersymétrie et propriété BPS

L’idée de dualité dans les théories quantiques des champs en tant que telle n’est pas neuve : la dualité de Kramers-Wannier entre les phases de haute température et de basse température du modèle d’Ising-Onsager en est sans doute le premier exemple ; le modèle de sine-Gordon à 1+1 dimensions s’est également révélé dual à fort couplage au modèle de Thirring, les solitons d’une théorie s’identifiant aux champs fondamentaux de la théorie duale [Col75] . L’importance particulière de la dualité de Montonen-Olive tient au fait qu’elle correspond à une théorie des champs à 3+1 dimensions non intégrable, et candidate à une description phénomènologique des interactions fortes et électrofaibles. Dans sa formulation première de Montonen et Olive, cette conjecture n’est cependant pas tenable, pour deux raisons apparemment distinctes. Premièrement, le couplage de jauge, par suite des corrections quantiques, dépend de l’échelle d’observation, et l’identification n’a pas de sens ; en outre la masse des solitons en fonction de ce couplage est sujette à des corrections quantiques et la validité de la formule (2.6) n’est pas assurée ; enfin, les monopôles du modèle de Georgi-Glashow sont des particules scalaires qui ne sauraient être identifiées aux particules fondamentales de spin 1.

Ces trois problèmes peuvent être résolus simultanément au prix d’une perte de généralité et de pertinence phénomènologique, en considérant des théories de jauge à supersymétrique étendue. La supersymétrie donne lieu à des théorèmes de non renormalisation permettant de contrôler les corrections quantiques. En particulier, les théories sont finies à tout ordre en perturbation, et l’action effective à deux dérivées ne reçoit aucune correction quantique 222Les théories sont en effet des exemples de théories conformes à quatre dimensions. La symétrie conforme est spontanément brisée par la valeur moyenne du champ de Higgs.. Le couplage de jauge est donc égale à sa valeur <<nue>>, et parler de son inversion ne pose pas de difficulté. La supersymétrie organise aussi le spectre en représentations dépendant des charges centrales de l’algèbre de supersymétrie étendue 333L’ouvrage [WB92] rassemble les informations essentielles sur la supersymétrie et la supergravité.

| (2.7a) | ||||

| (2.7b) | ||||

où les indices grecs correspondent aux indices spinoriels et les indices aux charges supersymétriques. La représentation irréductible générique, de dimensions vérifie l’inégalité

| (2.8) |

où désigne toute valeur propre de la matrice antisymétrique . Lorsque l’inégalité (2.8) est saturée pour une valeur propre , la représentation générique se réduit alors en deux représentations irréductibles de dimension moitié annihilées par la moitié des charges supersymétriques. Ce processus dichotomique se poursuit lorsque l’égalité dans l’équation (2.8) se produit pour plusieurs valeurs propres444La dimension est encore divisée par deux lorsque toutes les charges centrales s’annulent.. L’égalité dans la formule de masse (2.8) est alors exacte à tout couplage, sans quoi la dimension de la représentation changerait de manière discontinue. Dans le cas de la théorie de Yang-Mills de supersymétrie , la charge centrale s’écrit

| (2.9) |

où est la forme symplectique standard, et la borne de Bogomolny (2.6) apparaît comme une conséquence de l’algèbre de supersymétrie ; les monopôles magnétiques, comme les bosons appartiennent ainsi à des représentations courtes de l’algèbre de supersymétrie et comprennent donc un état de spin 1 555Le spin des monopôles provient de la quantification des modes zéro fermioniques en leur présence.. Plus généralement, on appelle borne de Bogomolny-Prasad- Sommerfield (ou borne BPS) l’inégalité (2.8), et états BPS les états la saturant. Ces états sont centraux dans l’étude des dualités en théories des champs et théories de cordes.

2.1.4 S-dualité de la théorie de Yang-Mills

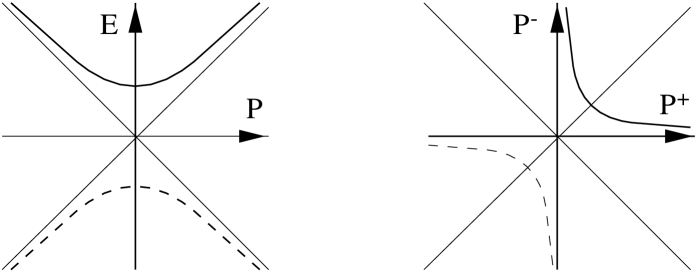

Ignorée pendant une quinzaine d’années, la conjecture de dualité électrique-magnétique a de nouveau concentré l’intérêt en 1994 grâce au travail de Sen qui en a donné une vérification essentielle. En présence d’un couplage topologique , la charge électrique effective subie l’<<effet Witten>> [Wit79], de sorte que la masse d’un état BPS de charges électrique et magnétique (2.6) devient

| (2.10) |

Cette relation présente la propriété d’invariance sous le groupe modulaire des matrices de déterminant 1 et coefficients entiers agissant par

| (2.11) |

On est ainsi amené à conjecturer l’invariance de la théorie quantique elle-même sous cette symétrie, baptisée S-dualité. Ce groupe est engendré par la transformation de dualité électrique-magnétique , qui généralise la dualité de Montonen-Olive à une valeur non nulle de l’angle , ainsi que par le flot spectral , qui ne change pas les amplitudes mais agit non trivialement sur le spectre. L’existence de bosons de jauge dans le spectre implique alors l’existence de l’orbite sous de ces états, soit tous les états de charge , où et sont deux entiers premiers entre eux. Ces états BPS doivent correspondre à l’existence d’un état fondamental supersymétrique pour la mécanique quantique définie sur l’espace des modules classiques des monopôles de charge 666Cet espace a fait l’objet d’une étude mathématique approfondie, résumée dans l’ouvrage [AH88]., et Sen a pu construire explicitement la fonction d’onde dans le cas du monopôle magnétique de charge [Sen94].

La conjecture de S-dualité des théories de jauge supersymétriques a depuis fait l’objet de nombreux tests. En particulier, il a été prouvé que la fonction de partition de la version topologiquement <<twistée>> de ces théories de jauge sur une variété arbitraire était invariante sous la S-dualité [VW94], tout comme l’était la divergence infrarouge de l’énergie libre en présence de flux électriques et magnétiques, [GGPZ95]. La démonstration rigoureuse de l’invariance de la théorie de jauge originale est cependant restée hors d’atteinte 777La fonction de partition de la théorie de jauge abélienne non supersymétrique de Maxwell sur une variété de dimension 4 quelconque a été calculée indépendamment par E. Verlinde et E. Witten [Ver95, Wit95a] et présente un poids modulaire non trivial sous les transformations de S-dualité, où est la caractéristique d’Euler et la signature de la variété.. Elle apparaît maintenant comme une conséquence élémentaire de la conjecture de dualité des théories de supercordes. Cette conjecture n’a cependant pas encore mené au calcul de quantités non-triviales, comme par exemple des couplages à plus de deux dérivées, principalement en raison de la méconnaissance des contraintes de la supersymétrie sur ces quantités. Ce problème sera abordé dans le chapitre 3 dans le cadre des théories de supercordes. En revanche, l’extension par Seiberg et Witten de la conjecture de S-dualité aux théories supersymétriques a déclenché un grand retentissement tant en physique des particules qu’en mathématiques.

2.2 Dualité dans les théories de jauge de supersymétrie N=2

En regard des théories de jauge à supersymétrie bien dociles, les théories de jauge présentent une richesse étourdissante. En particulier, l’action effective de basse énergie n’est plus astreinte au théorème de non renormalisation et la fonction beta ne s’annule en général plus, de sorte que la dynamique peut réserver des surprises inattendues. Les contraintes de la supersymétrie restent cependant encore assez fortes pour permettre la détermination exacte de l’action effective à deux dérivées, comme l’ont montré Seiberg et Witten.

2.2.1 Action microscopique, action effective et supersymétrie N=1

Comme nous l’avons discuté dans l’introduction, les degrés de liberté des théories de jauge asymptotiquement libres à grande distance, correspondant aux particules observables à basse énergie, n’ont que peu à voir avec les degrés de liberté microscopiques en termes desquels la théorie est formulée, ceci en raison de la croissance rapide du couplage de jauge aux grandes échelles. On cherche donc à retenir les degrés de liberté de masse minimale, et caractériser leurs interactions à basse énergie en termes d’une action effective, obtenue après intégration de degrés de liberté de masse supérieure. Cette action effective peut être développée en puissance des moments ou dérivées, et l’on ne retient d’ordinaire que les termes cinétiques à deux dérivées au plus. Dans les théories supersymétriques, ceux-ci peuvent être caractérisés par le superpotentiel , fonction holomorphe des composantes scalaires des multiplets chiraux, le potentiel de Kähler , fonction réelle des mêmes champs, et la matrice des couplages de jauge et L’action à deux dérivées des champs bosoniques s’écrit alors

| (2.12) |

où nous n’avons retenu que les termes purement bosoniques, suffisants pour déterminer l’action complète par supersymétrie. Une formulation plus géométrique définirait les champs comme application de l’espace-temps dans une variété kählerienne , et le superpotentiel, dont la phase est sans signification, comme section holomorphe d’un fibré en ligne sur cette variété.

2.2.2 Supersymétrie , géométries spéciales et hyperkähleriennes

En présence de supersymétrie étendue , la structure de l’action effective devient plus contrainte. Les multiplets de l’algèbre de supersymétrie se combinent pour former des multiplets de l’algèbre :

-

•

un multiplet chiral et un multiplet vectoriel forment un multiplet vectoriel N=2, correspondant à un scalaire complexe , deux fermions de Weyl888Les propriétés de chiralité (Weyl) et réalité (Majorana) des représentations spinorielles sont discutées en détail dans la référence [KT83]. et un boson vecteur ;

-

•

deux multiplets chiraux N=1 forment un hypermultiplet N=2, correspondant à deux scalaires complexes et et deux fermions de Weyl.

La variété kählerienne se sépare alors, au moins localement, en un produit d’une variété de géométrie spéciale , de dimension paramétrée par les scalaires des multiplets vectoriels, et d’une variété hyperkählerienne , de dimension correspondant aux hypermultiplets. Le potentiel de Kähler s’écrit donc comme une somme de deux termes dépendant de chaque facteur séparément, et les couplages et angles de jauge ne dépendent que des scalaires des multiplets vectoriels. Les transformations de jauge correspondant aux interactions électro-magnétiques sont définies par les isométries communes aux deux variétés, et leur jaugement introduit le seul couplage entre les deux facteurs sous la forme d’un superpotentiel non-trivial (et bien entendu, de dérivées covariantes)999La référence [A+96] offre une description générale des couplages de la supergravité et supersymétrie .. En particulier, les hypermultiplets neutres et les multiplets vectoriels sont découplés en l’absence de la gravitation. Ce point sera à la base d’arguments de non renormalisation dans la suite de l’exposé.

Du côté des multiplets vectoriels, potentiel de Kähler, couplages et angles de jauge se trouvent unifiés en terme d’une section holomorphe d’un fibré vectoriel de groupe symplectique sur la variété selon

| (2.13) |

Cette description incorpore précisément les transformations de dualité électrique-magnétique correspondant aux rotations symplectiques sur le vecteur à composantes , généralisant les transformations de dualité au cas . Sous cette rotation, la section holomorphe se transforme comme un vecteur, laissant le potentiel de Kähler invariant. La matrice des couplages de jauge se transforme également en accord avec la dualité électrique-magnétique. Lorsqu’elles sont indépendantes, on peut choisir les quantités elles-mêmes comme coordonnées sur la variété de géométrie spéciale101010 On se prive ainsi de cas fort intéressants où la supersymétrie globale se trouve spontanément brisée en [APT96].. Les fonctions peuvent alors être obtenues en termes d’une fonction holomorphe dite prépotentiel , selon . Ce choix obscurcit cependant le rôle des transformations de dualité.

La variété hyperkählerienne définissant les interactions des hypermultiplets est elle aussi très contrainte. Elle ne possède malheureusement pas une caractérisation aussi explicite que la variété de géométrie spéciale, la raison profonde en étant l’absence de description en termes de superchamps hors de la couche de masse des hypermultiplets 111111Il existe bien une description en termes de super-espace harmonique , mais elle introduit une infinité de champs auxiliaires qui ne peuvent en général être éliminés [GIK+84]. Il existe également une classe de variétés hyperkähleriennes dites spéciales [CFG89], correspondant aux fibrés cotangents des variétés de géométrie spéciale, qui joue un rôle particulier en théorie des cordes, mais leur étude n’a pas été développée à sa pleine mesure.. Par définition, ces variétés admettent trois structures complexes covariantement constantes réalisant l’algèbre des unités des quaternions 121212On trouvera en appendice A une description plus complète des variétés hyperkähleriennes.. Le choix d’une structure complexe particulière équivaut au choix d’une sous-algèbre dans l’algèbre de supersymétrie . La forme de Kähler covariantement constante associée en fait une variété symplectique holomorphe dont le groupe d’holonomie est au plus compris dans . En particulier, la courbure de Ricci est nulle, et ces variétés (en dimension 4) définissent ainsi des instantons gravitationnels. Elles interviennent également comme espace des modules des monopôles et instantons, et les constructions de ADHM [ADHM78] et de Kronheimer-Nakajima [Kro89, Nak94] en donnent des réalisations explicites, loin cependant d’en épuiser la variété. L’étude de leur réalisation comme espace des modules de théories de jauge renormalisables fait l’objet de la publication en appendice A.

Cette caractérisation des actions à l’ordre de deux dérivées vaut aussi bien pour l’action microscopique définissant la théorie que pour l’action effective en donnant la limite à grande distance. Dans le premier cas, on se restreint à une action microscopique renormalisable, ce qui implique que les variétés des multiplets vectoriels et des hypermultiplets sont triviales. Les transformations de jauge agissent alors par des représentations linéaires sur les divers multiplets. En particulier, les multiplets vectoriels se transforment dans la représentation adjointe, tandis que les deux scalaires complexes des hypermultiplets se transforment dans deux représentations conjuguées, soit au total une représentation réelle. Cette absence de chiralité est en fait la principale limitation des théories de jauge de supersymétrie . Le second cas est bien plus intéressant, puisqu’il décrit la dynamique à basse énergie, une fois que l’effet des modes massifs a été intégré.

2.2.3 Phase de Coulomb, phase de Higgs, et associées