![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/0502103/assets/x1.png)

![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/0502103/assets/x2.png)

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI

THÈSE

Spécialité: PHYSIQUE THÉORIQUE

Présentée

pour obtenir le grade de

Docteur de l’Université Paris VI

par

Maria-Cristina Timirgaziu

Sujet:

Aspects des théories des cordes non-supersymétriques ou avec brisure de supersymétrie

Soutenue le 17 décembre 2004 devant la commission d’examen:

Introduction

Un des principaux défis pour les physiciens théoriciens d’aujourd’hui est la description quantique de la gravitation. Toutes les autres interactions, électromagnétique, faible et forte sont décrites par le Modèle Standard, basé sur la théorie quantique des champs et qui est verifié expérimentalement avec une très bonne précision. La tentative de description de la gravitation par une théorie quantique des champs se solde par un échec, la théorie résultante étant perturbativement nonrenormalizable.

La théorie des cordes est un des candidats actuels à la description quantique de la gravitation. Elle postule que les objets fondamentaux ne sont pas des particules ponctuelles comme dans la théorie des champs, mais des cordes, c’est à dire des objets à une dimension. La longueur des cordes doit être suffisamment petite pour expliquer le fait qu’on ne les observe pas aux énergies actuelles. L’extension spatiale des cordes permet la régularisation des interactions gravitationnelles, d’une manière similaire à la régularisation de la théorie de Fermi par l’introduction de l’échange des bosons W et Z.

En théorie des cordes les particules élémentaires du Modèle Standard sont obtenues comme des différents états d’excitation des cordes. Les seuls processus d’interaction des cordes sont celui de fusion de deux cordes dans une corde et celui de séparation d’une corde en deux cordes. Ils contiennent toutes les interactions du Modèle Standard plus la gravitation. La théorie des cordes ne se contente pas d’offrir une description quantique de la gravitation, mais elle a comme ambition l’unification de toutes les interactions dans une seule théorie. Le seul paramètre de la théorie des cordes est l’échelle de masse, ( ou l’échelle de longueur, ). La théorie des cordes pourraient expliquer les valeurs des masses des particules élémentaires, qui apparaissent dans le Modèle Standard comme des paramètres sans une justification théorique. D’autre part, il n’est pas facile d’obtenir des prédictions à basse énergie de la théorie des cordes. La cohérence quantique de la théorie des cordes impose que la dimension de l’espace-temps soit dix. Mais nous percevons un espace-temps quadri-dimensionel, ce qui implique que les six dimensions supplémentaires doivent être compactifiées à une échelle assez petite pour qu’elles soient invisibles aux énergies atteintes actuellement. Le nombre très grand des compactifications possibles rend difficile la question du contact avec la réalité.

Historiquement la théorie des cordes est apparue vers la fin des années 1960 comme une possible description des intéractions fortes[1]. Mais très vite elle a été abandonnée au profit de la chromodynamique quantique. Un des défauts de la théories des cordes en tant que théorie des interactions fortes était l’existence d’un état de masse nulle et de spin 2 dans le spectre, décrivant une particule sans équivalent dans le spectre des hadrons.

En 1974 Scherk et Schwarz proposent d’interpréter cette particule comme le graviton et la théorie des cordes devient un candidat à l’unification des interactions. Mais les modèles à intérêt phénoménologique, comme la théorie de type I, présentaient des anomalies gravitationnelles et de jauge.

Dix ans plus tard Green et Schwarz proposent un mécanisme[14] d’annulation des anomalies qui impose que le groupe de jauge de la théorie de type I soit SO(32). Une deuxième possibilité pour le groupe de jauge qui permet l’annulation des anomalies est , mais elle est incompatible avec la théorie des cordes ouvertes. Gross, Harvey, Martinec and Rohm montrent une année plus tard que ce groupe de jauge, ainsi que peuvent être réalisés dans une théorie de cordes fermées, la corde hététrotique[3].

Une dizaine d’années plus tard l’introductions des D-branes[54] par Polchinski a rendu possible la conjecture des dualités entre différentes théories des cordes qui apparaissent comme des différentes régions dans l’espace des modules d’une théorie unique, la M-théorie, ouvrant la voie à une formulation nonperturbative de la théorie des cordes.

Un des défis actuels de la théorie des cordes est d’obtenir des prédictions à basse énergie qui pourraient valider la théorie des cordes comme une description de la nature. En particulier il est nécessaire d’obtenir le Modèle Standard comme limite de basse énergie de la théorie des cordes et expliquer pourquoi la nature a choisi cette compactification parmi toutes les possibilités. Les modèles actuels présentent des caractéristiques prometteuses, comme la brisure de la supersymétrie, la présence des fermions chiraux, le bon nombre de générations. Mais ces modèles restent à améliorer.

Récemment une autre voie a été explorée, les prédictions en cosmologie de la théorie des cordes. La théorie des cordes est un cadre naturel pour formuler des questions liées à la cosmologie, comme le problème de la constante cosmologique ou la singularité du Big Bang. Les dix dernières années des modèles explicites ont été proposés qui pourraient résoudre certains des problèmes de la cosmologie standard, comme le modèle du pre-Big Bang, l’univers ekpyrotic et l’inflation des branes.

La supersymétrie apparaît de manière naturelle en théorie des cordes et elle permet d’éliminer le tachyon présent dans le spectre des cordes bosoniques. Les théories des cordes supersymétriques sont bien connues, mais pour que la théorie des cordes soit une extension du Modèle Standard il faut que la supersymétrie soit brisée. Généralement la brisure de supersymétrie reintroduit des tachyons dans le spectre, toutefois il existe des modèles de cordes nonsupersymétriques sans tachyons et qui présentent toutes les propriétés intéressantes des cordes supersymétriques, comme l’absence d’anomalies, la présence des fermions chiraux et la possibilité d’avoir un groupe de jauge intéressant.

Les cordes nonsupersymétriques sont particulièrement intéressantes pour la cosmologie, car la brisure de supersymétrie entraîne une redéfinition du vide de la théorie, l’espace de Minkowski n’étant plus une solution. Les solutions des cordes nonsupersymétriques peuvent dépendre du temps et décrire, donc, une évolution cosmologique. De plus, la stabilisation des modules des cordes, nécessaire pour avoir une cosmologie statisfaisante, est, au moins partiellement, liée à la brisure de la supersymétrie. Le problème principal des solutions dépendantes du temps est leur stabilité.

Plan de la thèse. Le manuscrit de cette thèse est organisé en cinq parties:

-

Le premier chapitre est une introduction générale à la théorie des cordes bosoniques et fermioniques, aux interactions des cordes, ainsi qu’à la notion de -brane. Les dualités entre les différentes théories des cordes sont présentées et une discussion des annulation des anomalies clôt le chapitre.

-

Le deuxième chapitre traite de la construction des orientifolds et orbifolds.

-

Le troisième chapitre presente le mécanisme de Scherk-Schwarz de brisure de supersymétrie.

-

Le quatrième chapitre présente d’abord une introduction au modèle standard de la cosmologie et aux problèmes non-résolus de ce modèle. Ensuite l’inflation est introduite comme une possible solution aux problèmes de la cosmologie standard.

-

Le dernier chapitre est dédié aux alternatives de l’inflation qui s’inspirent de la théorie des cordes et aux solutions dépendantes du temps des théories nonsupersymétriques des cordes.

Chapitre 1 Notions introductives

1.1 La corde bosonique

1.1.1 La corde bosonique classique

Une corde est un objet unidimensionel. En mouvement elle décrit une surface d’univers 111L’équivalent de la ligne d’univers pour une particule ponctuelle. parametrisée par deux coordonnées: une coordonnée de type temps, , et la coordonnée qui décrit la corde, . La surface d’univers d’une codre bosonique , plongée dans un espace-temps D dimensionel, est décrite par D fonctions scalaires . L’action la plus simple, independante de la parametrisation, qui décrit un tel objet est proportionelle à l’aire de la surface d’univers et s’appelle l’action de Nambu-Goto[5][6]222L’analogue de l’action proportionelle au temps propre le long de la ligne d’univers pour une particule ponctuelle. :

| (1.1) |

où est le determinant de la métrique induite sur la surface d’univers, , est la surface de l’univers, , et 333Par la suite on va considerer la propagation des cordes dans l’espace-temps de Minkowski, donc . est la métrique de l’espace-temps. La constante , appellée paramètre de Regge, est reliée à la tension, , de la corde :

| (1.2) |

En plus de l’invariance sous les reparametrisations, , l’action de Nambu-Goto est invariante sous le groupe de Poincaré à D dimensions :

| (1.3) |

où est une transformation de Lorentz et une translation.

La présence de la racine carré rend la quantification difficile, mais l’action de Nambu-Goto peut être simplifiée en introduisant une métrique independante, , sur la surface d’univers. La nouvelle action qu’on obtient de cette manière s’appelle l’action de Polyakov444Bien quelle ait été trouvée pour la première fois par Brink, Di Vecchia, Howe, Deser et Zumino , c’est Polyakov qui a mis en évidence son utilité pour la quantification. :

| (1.4) |

Bien évidemment l’action de Polyakov est classiquement équivalente à celle de Nambu-Goto et pour s’en convaincre il suffit d’éliminer la métrique de l’action de Polyakov à l’aide de son equation de mouvement :

| (1.5) |

L’equation (1.5) se réécrit :

| (1.6) |

ce qui implique que et l’équivalence des deux actions s’en suit. L’équation (1.6) determine à une transformation de Weyl près ce qui fait que l’action de Polyakov possède une invariance de plus par rapport à l’action de Nambu-Goto. En résumé les symétries classiques de l’action de Polyakov sont555Il y a un autre terme qui est compatible avec les symétries de l’action de Polyakov, , avec le scalaire de Ricci de la métrique . Ce terme joue un rôle important dans les interactions des cordes, mais ne contribue pas aux équations de mouvement, car en 2 dimensions est une dérivé totale. :

-

i.)

l’invariance sous le groupe de Poincaré D dimensionel :

-

ii.)

l’invariance sous les difféomorphismes(ou reparamétrisations) :

-

iii.)

l’invariance de Weyl:

La variation de l’action par rapport à définit le tenseur énergie-impulsion :

| (1.7) |

et, par conséquent, l’équation de mouvement de s’écrit :

| (1.8) |

L’invariance sous les transformations de Weyl implique l’annulation de la trace du tenseur énergie-impulsion, , et l’invariance sous les reparamétrisations a comme conséquence sa conservation: .

Intéressons-nous maintenant aux équations du mouvement des champs . En variant l’action de Polyakov par rapport à on obtient :

| (1.9) | |||||

où est la longueur de la corde. Le terme de bord s’annule dans les situations suivantes:

-

1.

.

Ces conditons de périodicité définissent la corde fermée. -

2.

.

Ce sont ce qu’on appelle les conditions de Neumann et elles définissent une corde ouverte avec les extrémités libres. -

3.

.

Ces conditions, appelées conditions de Dirichlet, brisent l’invariance de Poincaré. Elles définissent une corde ouverte avec les extrémités fixées. -

4.

On peut également choisir une condition de Dirichlet pour une extrémié de la corde ouverte et une condition de Neumann pour l’autre extrémité. Par exemple: et .

L’équation de mouvement prend alors la forme :

| (1.10) |

Pour simplifier les équations du mouvement on peut faire un choix de jauge convenable. L’invariance sous les reparamétrisations permet de fixer 2 des 3 composantes de la métrique bi-dimensionelle . La métrique peut alors être mise sous la forme :

| (1.11) |

Dans cette jauge, appellée jauge conforme, l’action devient :

| (1.12) |

et l’équation de mouvement des champs devient l’équation d’onde à 2 dimensions :

| (1.13) |

Les contraintes prennent aussi une forme très simple 666Nous avons utilisé les notations et . :

| (1.14) | |||

| (1.15) |

ou exprimés autrement .

La solution générale de l’équation (1.13) peut être écrite comme la somme de deux fonctions arbitraires :

| (1.16) |

avec , les coordonnées du cône de lumière sur la surface d’univers. décrit les modes qui se propagent à gauche ( pour "left") et les modes qui se propagent à droite ( pour "right").

Dans les coordonnées du cône de lumière les contraintes se réécrivent :

| (1.17) |

La solution générale de l’équation de mouvement (1.13) en tenant compte des conditions de périodicité pour les cordes fermées, est :

| (1.18) |

où sont les modes de Fourier, est la quantité de mouvement du centre de masse de la corde et la position du centre de masse. étant des fonctions réelles il en resulte que et sont réelles et également :

| (1.19) |

Pour une corde ouverte de longueur la solution de l’équation du mouvement avec les conditions aux bords est :

| (1.20) |

Par la suite les contraintes (1.17) doivent être imposées aux solutions des équations de mouvement. Leurs modes de Fourier, appellés operateurs de Virasoro, sont pour la corde fermée :

| (1.21) |

avec . Le système doit respecter les contraintes : . En particulier les contraintes

| (1.22) |

permettent de trouver l’expression de la masse d’un mode de la corde :

| (1.23) |

Pour les cordes ouvertes il y a un seul type d’opérateurs de Virasoro définis par :

| (1.24) |

où . Les contraintes de Virasoro sont dans ce cas et la masse d’un mode de la corde ouverte s’exprime :

| (1.25) |

A noter que l’Hamiltonian de la corde fermée s’écrit :

| (1.26) |

et donc .

Pour la corde ouverte il devient : .

1.1.2 Quantification de la corde bosonique

La quantification de la corde bosonique peut être effectuée de plusieures manières distinctes, mais équivalentes. Deux exemples seront exposés ici :

-

1.

La quantification covariante dans laquelle l’invariance de Lorentz est manifeste, mais qui présente le désavantage de la présence des états de norme négative, qui ne sont pas physiques.

-

2.

La quantification dans la jauge du cône de lumière qui est une approche où, comme son nom l’indique, des nouvelles restrictions de jauge sont imposées ce qui a l’avantage d’éliminer les états de norme négative, mais l’invariance de Lorentz n’est plus manifeste. Comme on le verra par la suite la condition que la théorie soit invariante de Lorentz fixe la dimension de l’espace-temps.

Dans la première approche on considère les fonctions comme des opérateurs quantiques. Par conséquent ils obeissent aux rélations de commutation habituelles :

| (1.27) |

où est le moment conjugué.

La relation (1.27) détermine les commutateurs pour les modes de Fourier de 777Pour la corde ouverte les sont absentes. :

| (1.28) |

Les opérateurs sont reliés aux opérateurs canoniques de l’oscillateur harmonique par :

| (1.29) |

Les modes de fréquence négative, sont des opérateurs d’annihilation et les modes de fréquence positive sont des opérateurs de création. L’opérateur nombre pour le mode est alors 888Le symbole :: dénote l’ordre normale qui consite à placer les modes de fréquence négative à droite des modes de fréquence positive..

L’état fondamental est défini par :

| (1.30) |

Il est alors facile de voir que des états de norme négative apparaissent. Comme il en résulte que tous les états de la forme sont de norme négative: . Néanmoins on peut espérer que les contraintes de Virasoro élimineront ces états de l’espace de Hilbert. Les opérateurs de Virasoro quantiques sont définis par leurs expressions classiques, mais avec l’ordre normal :

| (1.31) |

et de même pour les . Ceci ne pose pas de problème pour car, dans ce cas, et commutent. Ceci n’est plus le cas pour et pour résoudre l’ambiguité on va inclure une constante à déterminer dans toutes les formules contenant . Par conséquent un état physique, , de la corde ouverte, par exemple, devrait satisfaire a priori les conditions suivantes :

| (1.32) |

Les opérateurs satsifont l’algébre de Virasoro :

| (1.33) |

La constante s’appelle charge centrale et elle est égale à la dimension de l’espace-temps pour la corde bosonique. Le terme apparaît comme un effet quantique et est responsable du fait qu’on ne peut pas implementer dans la théorie quantique toutes les contraintes classiques. En effet :

| (1.34) |

donc on ne peut pas imposer . Le maximum des conditions qu’on peut imposer sur les états physiques est :

| (1.35) |

pour la codre ouverte. En fait les conditions (1.35) englobent toutes les contraintes, car en vertu de la relation on a :

| (1.36) |

Pour la corde femée il faut imposer également les contraintes . Les opérateurs satisfont aussi une algèbre de Virasoro et commutent avec les .

Avec la nouvelle forme de la contrainte générée par l’opérateur de masse pour la corde ouverte devient :

| (1.37) |

avec .

Pour la corde fermée les conditions et impliquent ou plus simplement 999On rappelle que .. C’est ce qu’on appelle la condition de raccordement des niveaux(level matching). L’opérateur de masse est donné par :

| (1.38) |

Il peut être montré que dans le cas où la dimension de l’espace-temps est et les états de norme négative découplent[53]. Nous allons prouver le fait que et dans le cadre de la quantification dans la jauge de lumière. L’approche consiste à choisir une jauge dans laquelle les contraintes de Virasoro peuvent être explicitement résolues pour que la théorie soit décrite en terme des états physiques uniquement. Pour la quantification covariante nous avons choisi une jauge dans laquelle la métrique sur la surface de l’univers est conformement plate :

| (1.39) |

mais ceci ne fixe pas complètement la jauge car toutes les transformations du type peuvent être compensées par une transformation de Weyl et ne changent pas la jauge. La transformation de :

| (1.40) |

implique que satisfait l’équation d’onde à 2 dimensions :

| (1.41) |

Rappelons que les champs satisfont également cette équation, on peut donc faire une reparametrisation de manière à ce que soit égal à un des . La jauge du cône de lumière correspond au choix ou autrement :

| (1.42) |

Les coordonnées du cône de lumière de l’espace-temps sont définies par: .

Ayant fixé on peut exprimer en fonction des coordonnées transverses à partir des contraintes de Virasoro, :

| (1.43) |

ce qui détermine les :

| (1.44) |

Dans la jauge du cône de lumière toutes les excitations de la corde sont générées par les oscillateurs transverses (et les pour les cordes fermées). Les différents états des cordes sont obtenus en agissant avec les opérateurs de création sur l’état fondamental . Par exemple le premier état excité de la corde ouverte est qui est un vecteur avec composantes. Il appartient à la représentation vectorielle du petit groupe . Sous une transformation de Lorentz un vecteur avec une polarisation transverse peut aquérir également une polarisation longitudinale, sauf s’il est non massif. Pour que la théorie soit invariante de Lorentz il faut donc que cet l’état soit de masse nulle. En utilisant la formule de l’opérateur de masse pour les cordes ouvertes (1.37) on trouve :

| (1.45) |

On peut voir mainenant que l’état fondamental de la corde ouverte, de masse est un tachyon. Ceci est également le cas pour les cordes fermées dont l’état fondamental a la masse . Le premier état excité des cordes fermées est donné par . Ceci est un tenseur de masse nulle, , qui se décompose en représentations irreductibles de : un tenseur antisymétrique, , un tenseur symétrique de trace nulle, , correspondant à une particule de spin deux et sans masse, le graviton, et un champ scalaire, , appelé dilaton.

Nous avons vu que pour respecter l’invariance de Lorentz la constante doit être égale à 1. Mais cette constante est reliée à la dimension de l’espace-temps. Pour voir cela on peut calculer à partir de la formule :

| (1.46) |

La somme divergente peut être calculée par la méthode de régularisation de la fonction zeta 101010La formule générale est . et vaut . Par conséquent , donc la dimension de l’espace temps est 26.

1.2 Cordes supersymétriques

Les cordes bosoniques ne permettent pas la description des fermions de l’espace-temps et, par conséquent, ne sont pas de bons candidats pour une description de la réalité. En plus, l’état fondamental pour les cordes bosoniques, ouvertes ou fermées, est tachyonique, ce qui indique une instabilité. Introduire des dégrées de liberté fermioniques pourrait résoudre ce probléme, car la masse négative de l’état fondamental provient de l’énergie du point zéro des oscillateurs bosoniques et les dégrées de liberté fermioniques apportent, en principe, une contribution de signe opposé.

Le procédé de construction de la corde fermionique consiste à introduire des spineurs sur la surface d’univers, qui seront les superpartenaires des champs . La supersymétrie sur la surface d’univers est manifeste, mais, en revanche, la supersymétrie de l’espace-temps n’est pas garantie. Dans le formalisme de Ramond[9], Neveu et Schwarz[10] la supersymétrie de l’espace-temps est obtenue après troncation du spectre par la projection dite GSO (Gliozzi, Scherk et Olive)[11]. Il existe un deuxième formalisme, de Green et Schwarz[14], dans lequel la supersymétrie de l’espace temps est manifeste, mais pas celle de la surface d’univers. Le premier formalisme sera adopté dans la suite.

1.2.1 La corde fermionique classique

L’action de Polyakov (1.4) pour la corde bosonique représente champs scalaires couplés à la métrique, à deux dimensions. La généralisation supersymétrique de cette action necessite l’introduction des partenaires supersymétriques de et .

En dimensions les champs représentent degrés de liberté bosoniques. En introduisant spineurs de Majorana sur la surface d’univers, , on obtient degrés de liberté fermioniques "on-shell"111111Un spineur de Dirac sur la surface d’univers représente 4 degrés de liberté fermioniques. La condition de Majorana et l’équation de mouvement divisent chaqune le nombre de degrés de liberté par 2.. "Off-shell" il faut introduire champs scalaires auxiliares pour former un multiplet scalaire avec supersymétrie en dimension deux. Le gravitino, partenaire supersymétrique du , est un spineur-vecteur de Majorana, représentant 2 degrés de liberté fermioniques "off-shell"121212Deux des quatre degrés de liberté sont éliminés par les transformations de supersymétrie.. représentant un seul degré de liberté bosonique 131313Deux des trois degrés de liberté de la métrique pouvant être éliminés par les reparametrisations à 2 dimensions comme on l’a vu précédement. il faut introduire un champ scalaire auxiliare. "On-shell" le graviton et le gravitino suffisent.

La généralisation supersymétrique de l’action (1.4) est :

| (1.47) |

où est le gravitino et sont les matrices de Dirac à 2 dimensions :

| (1.52) |

L’action (1.47) est invariante sous les transformations de supersymétrie :

| (1.53) |

où est un spineur de Majorana qui paramétrise la supersymétrie.

La jauge superconforme, l’équivalent supersymétrique de la jauge conforme (1.11) du cas bosonique, est définie par les conditions :

| (1.54) |

avec . Dans cette jauge (1.47) devient l’action de champs scalaires et champs fermioniques libres :

| (1.55) |

Les champs satisfont l’équation d’onde à deux dimensions, comme dans le cas bosonique, et l’équation de mouvement pour les champs est l’équation de Dirac de masse nulle :

| (1.56) |

Les équations de mouvement doivent être supplementées par les conditions aux bords et les contraintes, qui sont les équations de la métrique et du gravitino. Les conditions aux bords pour les coordonnées bosoniques sont les mêmes que dans le cas de la corde bosonique. Pour les champs fermioniques ces conditions résultent de l’annulation du terme de surface :

| (1.57) |

Le tenseur énergie impulsion prend la forme :

| (1.58) |

La variation du gravitino dans l’action produit le supercourant :

| (1.59) |

Les contraintes à imposer aux états physiques sont alors :

| (1.60) |

Comme dans le cas bosonique on va utiliser les coordonnées du cône de lumière sur la surface d’univers, et . L’action et les équations de mouvement se réécrivent :

| (1.61) |

| (1.62) |

La solution pour est à nouveau la somme de deux fonctions arbitraires et et le développement en oscillateurs est le même que dans le cas bosonique, alors que pour les coordonnées fermioniques on obtient: et . Pour les cordes fermées la condition de périodicité s’écrit dans les coordonnées du cône de lumière , ce qui revient aux conditions :

| (1.63) |

et de même pour . On appelle conditions de Ramond (R) celles de périodicité et conditions de Neveu-Schwarz(NS) celles de antipériodicité. Plus brièvement les fermions sur la surface d’univers respectent la condition :

| (1.64) |

avec pour le secteur de Ramond et pour le secteur de Neveu-Schwarz. Avec cette condition la solution générale de l’équation de Dirac s’écrit :

| (1.65) |

avec et pour assurer la réalité des spineurs de Majorana .

Dans les coordonnées du cône de lumière les contraintes prennent la forme :

| (1.66) |

et leurs modes de Fourier sont donnés par :

| (1.67) |

1.2.2 Quantification de la corde fermionique

Les rélations de commutation (1.27) doivent être complétées par les anticommutateurs :

| (1.68) |

ce qui implique pour les oscillateurs fermioniques :

| (1.69) |

Remarquons que les modes zero satisfont l’algèbre de Clifford :

| (1.70) |

L’opérateur nombre d’oscillateurs est donné par :

| (1.71) |

Les opérateurs de Virasoro doivent être redéfinis en utilisant l’ordre normal et une constante, , doit être rajoutée dans les formules contenant . Ils satisfont l’algèbre de super-Virasoro :

| (1.72) |

L’état fondamental est défini par :

| (1.73) |

Dans le secteur de Neveu-Schwarz l’état fondamental est un scalaire comme pour la corde bosonique. Ceci n’est plus le cas dans le secteur de Ramond à cause de l’existence du mode dans ce secteur. Il faut remarquer que commute avec l’opérateur de masse, , ce qui implique que les états et ont la même masse. En se rappellant que sont les générateurs de l’algèbre de Clifford on peut conclure que l’état fondamental dans le secteur de Ramond est un spineur de l’espace-temps. Comme les oscillateurs et sont des vecteurs de l’espace-temps il en résulte que tous les états construits à partir de l’état fondamental de Neveu-Schwarz sont des bosons de l’espace-temps et que tous les états construits à partir de l’état fondamental de Ramond sont des fermions de l’espace-temps.

Des états de norme négative sont à nouveau présents dans le spectre et il est instructif d’étudier la quantification dans la jauge du cône de lumière qui est donnée par les conditions:

| (1.74) |

Les contraintes permettent d’exprimer les oscillateurs et en fonctions des modes transverses et et les états de la corde sont construits en utilisant seulement les oscillateurs transverses.

Le spectre de la corde ouverte (qui équivaut à celui des modes de gauche ou de droite de la corde fermée à un facteur près dans la formule de la masse) est donné par:

1.) Le secteur de Neveu-Schwarz: l’état fondamental, , est un scalaire de masse . Le premier état excité, , est donné par avec la masse . Ceci est un vecteur de et l’invariance de Lorentz impose qu’il soit de masse nulle, c.a.d. . L’état fondamental est encore une fois tachyonique. D’autre part la constante de l’ordre normale vaut , qui, en utilisant la régularisation de la fonction , donne le résultat . On en déduit que la dimension de l’espace-temps vaut .

Les états avec sont , qui est un vecteur de , et , tenseur antisymétrique de , avec la masse . Ces dégrés de liberté bosoniques forment un tenseur antisymétrique de , qui est le petit groupe des états massifs en dix dimensions.

Au niveau on obtient des états de masse :

, et , soit un total de 128 états.

2.) Le secteur de Ramond: l’état fondamental est, comme on l’a vu, un spineur. En 10 dimensions on peut imposer simultanément les conditions de Weyl et Majorana, ce qui conduit à 8 dégrés de liberté fermioniques indépendants "on-shell", qui représentent les composantes d’un spineur de Majorana-Weyl, de masse nulle, du groupe . La masse de l’état fondamental étant donnée par il résulte que . Il y a deux possibilités pour la chiralité de ce spineur conduisant à deux états possibles et . Le niveau est formé des états , , et de masse , soit états.

À ce niveau le spectre obtenu n’est pas supersymétrique, mais la projection permet d’obtenir la supersymétrie. D’abord il faut éliminer le tachyon du secteur NS, ainsi que tous les états de masse qui n’ont pas d’équivalent dans le secteur de Ramond. Il s’agit, donc, d’éliminer tous les états avec un nombre pair d’oscillateurs de type , c.a.d. tous les bosons ( par rapport à la surface d’univers) du secteur NS. Le projecteur dans le secteur NS est défini par :

| (1.75) |

avec le nombre fermionique sur la surface d’univers.

Ensuite on remarque que pour obtenir l’équilibre entre le nombre des dégrés de liberté fermioniques (R) et bosonique (NS) pour les états de masse nulle, par exemple, il est nécessaire d‘éliminer un des états ou . L’opérateur qui permet d’effectuer cette opération est

| (1.76) |

où est l’opérateur de chiralité dans les dimensions transverses et le nombre fermionique sur la surface d’univers dans le secteur de Ramond. En demandant pour tous les états (ou pour tous les états) on élimine la moitié des dégrés de liberté en rétablissant l’équilibre avec les bosons du secteur NS.

Pour obtenir le spectre des cordes fermées il faut combiner les modes de droite avec celles de gauche en tenant compte de la contrainte , ou autrement . Quatre secteurs apparaissent : (NS,NS) et (R,R), qui conduisent à des bosons de l’espace-temps, et (NS,R), (R,NS) qui contiennent les fermions de l’espace-temps. La projection peut être effectuée séparément pour les modes de droite et de gauche ce qui donne la possibilité de choisir indépendemment la projection dans le secteur R: ou .

Avec le premier choix on obtient la théorie appellée IIB dont le spectre non massif est donné par :

secteur (NS,NS): un scalaire (le dilaton), le graviton, , et un tenseur antisymétrique, .

secteur (R,R): une zero forme, , une 2-forme, , et une 4-forme auto-duale, .

secteurs (R,NS) et (NS,R): deux gravitinos de spin avec la même chiralité et deux fermions de spin .

Le comptage des degrés de liberté fermioniques et bosoniques

(128) indique qu’il s’agit d’une théorie supersymétrique. La présence de deux

gravitions avec la même chiralité indique que la théorie IIB est une théorie chirale avec supersymétrie .

Le choix conduit à la théorie IIA qui possède au niveau non massif les états :

secteur (NS,NS): un scalaire (le dilaton), le graviton, , et un tenseur antisymétrique, .

secteur (R,R): une 1-forme, et une 3-forme, .

secteurs (R,NS) et (NS,R): deux gravitinos de spin avec des chiralités opposées et deux dilatinos de spin , un pour chaque chiralité.

La théorie IIA est une théorie non chirale avec supersymétrie .

1.3 Développement de Polyakov

L’integrale de chemin de Feynman est une méthode naturelle pour décrire les interactions en théorie des cordes. En mécanique quantique les amplitudes sont obtenues en sommant sur toutes les trajectoires possibles qui relient les états initials et finals, chaque trajectoire étant pondérée par un facteur , où est l’action classique.

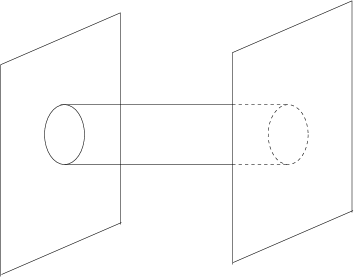

Polyakov a généralisé ce procedé à la théorie des cordes[8]: une amplitude des cordes est obtenue en sommant sur toutes les surfaces d’univers qui relient les courbes initiales et finales.

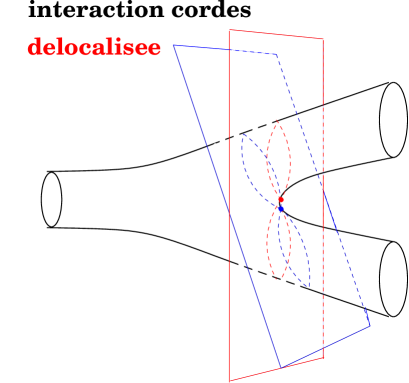

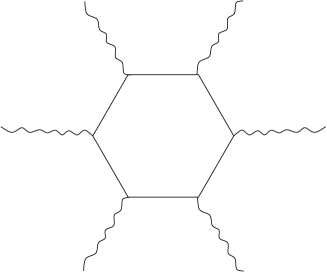

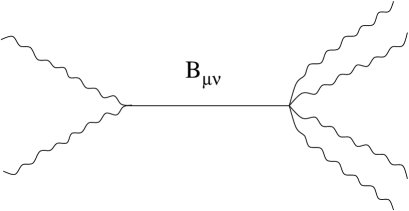

Les interactions des cordes sont implicites dans la somme sur les surfaces d’univers. Par exemple la figure (1.1) montre la désintegration d’une corde fermée en deux cordes. Les particules sont obtenues comme des différentes états d’excitation des cordes et toutes les interactions du Modèle Standard apparaissent à partir de ce type d’intéraction.

Comme on peut le voir sur cette figure (1.1) la désintegration semble avoit lieu à des différents points de l’espace selon le repère de Lorentz choisi. L’interaction est "étendue" dans l’espace, ce qui pourrait résoudre les divergences de la gravité quantique.

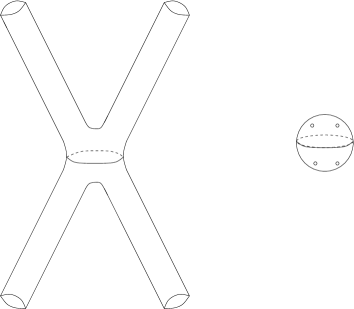

La somme sur les surfaces d’univers qui relient des courbes initiales et finales conduit à des amplitudes difficiles à calculer. Le calcul se simplifie lorsque les sources sont envoyées à l’infini. Dans ce cas l’invariance conforme de la théorie sur la surface d’univers rend équivalentes une surface d’univers avec des cordes externes et une surface compacte avec des insertions ponctuelles, comme la figure (1.2) le montre.

Pour calculer une amplitude il faut intégrer sur toutes les métriques possibles de la surface d’univers, , et toutes les possibilités de plonger la surface d’univers dans l’espace-temps, 141414Nous avons remplacé la métrique minkowskienne sur la surface d’univers avec une métrique euclidienne. :

| (1.77) |

avec

| (1.78) |

où :

| (1.79) |

est le nombre d’Euler de la surface d’univers qui pour une surface avec poignées, frontières et crosscaps151515Un crosscap est une frontière avec les points diamétralement oppposés identifiés. vaut .

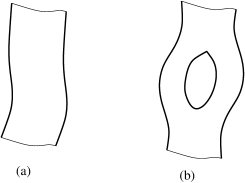

On peut remarquer que si on ajoute une frontière sur une surface d’univers (fig 1.3), ce qui équivaut à l’émission suivie de l’absorption d’une corde ouverte, le nombre d’Euler diminue d’une unité et dans l’intégrale de chemin il y aura un facteur de plus. Il en résulte que l’amplitude pour émettre une corde ouverte est proportionnelle à . De la même façon on peut voir que le fait d’ajouter une poignée sur la surface d’univers équivaut à l’émission suivi de l’absorption d’une corde fermée et, en même temps, diminue le nombre d’Euler de 2 unités. L’amplitude d’émission pour une corde fermée est, donc, proportionnelle à .

La constante de couplage en théorie des cordes est reliée à , qui semble être un paramètre libre de la théorie. Mais si on veut généraliser l’action des cordes dans l’espace de Minkowski à une action décrivant la propagation des cordes dans un espace-temps courbe on se rend compte qu’en plus du remplacement de la métrique de Minkowski avec une métrique générale , il faut inclure des couplages aux autres états de masse nulle des cordes, car le graviton n’est qu’un états de cordes parmi d’autres. Autrement dit il faut inclure des couplages au tenseur antisymétrique et au dilaton :

| (1.80) |

On peut voir à partir de l’action (1.78) que les différentes valeurs du paramètre correspondent , en fait, à des différents fonds d’une seule théorie et non pas à des théories différentes. La constante de couplage des cordes est donnée par la valeur moyenne dans le vide du dilaton :

| (1.81) |

L’intégrale de chemin (1.77) comporte un comptage erroné car les configurations reliés par les difféomorphismes et par la transformation de Weyl décrivent la même physique et devraient être comptées une seule fois. Pour cela il faut diviser la mesure d’intégration par le volume des groupes de symétrie:

| (1.82) |

La mesure d’intégration correcte s’obtient par la méthode de Faddeev-Popov.

Les reparamétrisations et l’invariance de Weyl permettent de fixer complètement la métrique à une valeur . La mesure de Faddeev-Popov, , est définie par:

| (1.83) |

où dénote une transformation sous les reparamétrisations combinée avec une transformation de Weyl et est une mesure invariante de jauge. En insérant (1.83) dans l’intégrale de chemin on obtient:

| (1.84) |

Après intégration sur et une transformation de jauge l’intégrale de chemin devient:

| (1.85) |

On peut effectuer l’intégrale sur qui se simplifie avec le volume du groupe de jauge, le résultat étant:

| (1.86) |

Le déterminant de Faddeev-Popov vaut[53]:

| (1.87) |

où , avec et des fantômes de Grassmann.

1.4 Compactification toroidale, T-dualité, D-branes

Nous avons vu que la corde bosonique et la supercorde prédisent une dimension de l’espace-temps plus grande que , qui est la dimension de notre espace-temps, telle qu’elle est perçue à l’heure actuelle. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les dimensions supplémentaires sont compactifiées à une échelle très réduite qui rend impossible leur détection aux énergies actuelles.

Ici on va considérer le cas le plus simple, à savoir la compactification d’une coordonnée sur un cercle pour la corde bosonique :

| (1.88) |

La périodicité implique que l’impulsion du centre de masse de la corde est quantifiée, comme pour la compactification de Kaluza-Klein en théorie des champs :

| (1.89) |

En théorie des cordes la compactification a un deuxième effet. Une corde fermée peut s’enrouler autour de la dimension compacte:

| (1.90) |

s’appelle nombre d’enroulement (winding number) et représente le nombre de tours effectués par la corde autour de la dimension .

Le développpement en oscillateurs pour la coordonnée compacte est donné par :

| (1.91) |

qui, en utilisant la formule (1.18) permet de determiner :

| (1.92) |

Les opérateurs de Virasoro et sont donnés par161616A noter que n’implique plus , mais . :

| (1.93) |

et l’opérateur de masse devient :

| (1.94) | |||||

On peut voir à partir de cette formule que lorsque les modes d’enroulement deviennent infiniment massifs et les valeurs de l’impulsion compacte tendent vers un spectre continu, comme pour une dimension non-compacte. Dans la limite ce sont les valeurs de l’impulsion qui deviennent infinies et les modes d’enroulement qui tendent vers un continuum, ce qui ressemble à nouveau au spectre d’une dimension non-compacte. En fait les deux limites sont équivalentes, ce qui n’est pas le cas en théorie des champs où il n’y a pas l’équivalent du nombre d’enroulement. L’invariance du spectre sous la transformation :

| (1.95) |

s’appelle T-dualité. L’équivalence des limites et en théorie des cordes montre que la géométrie de l’espace-temps à courte distance est vue différemment par les cordes et par les particules ponctuelles. Les théories inéquivalentes sont celles pour lesquelles .

Échanger et revient à une parité sur l’impulsion et, implicitement, sur la coordonnée . Après la T-dualité la théorie est décrite en termes de la coordonnée .

La T-dualité agit de manière non-trivialle sur le dilaton. Le couplage de la théorie compactifiée doit être invariant sous la T-dulaité. Ce couplage est obtenu en integrant l’action de la théorie à 26 dimensions sur la coordonnée compacte, il sera, donc, proportionnel au périmètre du cercle et, donc, au rayon . Il en résulte que doit être invariant sous la T-dualité, ce qui implique la transformation suivante pour :

| (1.96) |

Pour les cordes ouvertes il n’y a pas de nombre d’enroulement car les conditions aux bords de Neumann indiquent que les bouts des cordes ouvertes se dépalcent librement dans l’espace ce qui permet toujours de dérouler la corde de la dimension compacte. Dans la limite on n’obtient pas un continuum d’états comme pour la corde fermée. Après la T-dualité les cordes ouvertes se déplacent en 25 dimensions. L’interpretation de ce fait est que les cordes ouvertes vibrent toujours à 26 dimensions, mais que leurs bouts sont contraints à appartenir à une hypersurface 25-dimensionnelle. En effet, la théorie T-duale étant décrite en utilisant la coordonnée , la condition de Neumann dans cette direction devient, après la T-dualité, une condition de Dirichlet :

| (1.97) |

Les hypersurfaces auxquelles les bouts des cordes ouvertes sont restreintes sont des nouveaux objets dynamiques appelés -branes. En effectuant des T-dualités sur coordonnées on obteint une -brane, un objet avec dimensions spatiales. Comme la T-dualité échange les conditions aux bords Neumann et Dirichlet il en résulte qu’en effectuant une T-dualité le long d’une coordonnée parallèle à une -brane on la transforme en une -brane, alors qu’une T-dualité dans une direction perpendiculaire à la brane la transforme dans une -brane.

Par analogie avec le cas de la corde l’action effective pour une -brane pourrait s’écrire :

| (1.98) |

où sont les coordonnées qui paramétrisent la brane et est la métrique induite sur la brane :

| (1.99) |

est la tension de la -brane, donnée par :

| (1.100) |

avec la masse de Planck et la valeur moyenne du dilaton dans le vide.

La dependance dans le dilaton, , intervient puisqu’il s’agit d’une action des cordes ouvertes au niveau des arbres, la première contribution venant du disque().

La métrique (1.98) fait intervenir les champs qui décrivent le plongement de la brane dans l’espace-temps et leur couplage à la métrique induite. Il n’y a aucune raison pour ne pas inclure des couplages aux autres états de masse nulle des cordes fermées et ouvertes: le tenseur antisymétrique, , qui doit apparaître dans l’action comme le tenseur induit, :

| (1.101) |

et le champ de jauge . Ces champs apparaissent dans l’action des cordes sur la surface d’univers comme :

| (1.102) |

Cette action est invariante sous la transformation de jauge de l’espace-temps . Par contre la transformation de jauge conduit à un terme de surface non nul qui peut être annulé si se transforme sous la symétrie de jauge de comme: . La combinaison , avec , est invariante sous les deux transformations de jauge. C’est cette combinaison qui doit apparaître dans l’action. Par conséquent l’action de la brane s’écrit :

| (1.103) |

(1.103) s’appelle l’action de Born-Infeld.

Une -brane couple naturellement à une forme :

| (1.104) |

où est la charge de la brane, appelée charge de Ramond-Ramond (RR), car les formes apparaissent dans le secteur (R,R) du spectre des cordes fermioniques. L’action (1.104) représente le couplage "électrique". La duale d’une forme étant une forme il existe également un couplage "magnétique" à une brane.

Une antibrane, , a la même trension qu’une brane et la charge opposée.

Les branes et les antibranes sont des objets BPS, c’est à dire qu’elles préservent une partie de la supersymétrie. Plus précisement les branes brisent la moitié des supersymétries et les antibranes brisent l’autre moitié. La combinaison brane-antibrane brise complètement la supersymétrie et forme un système non-BPS.

La théorie de type IIB contient des branes BPS avec dimension impaire et la théorie de type IIA conteint les branes BPS de dimension paire. En plus la théorie de type IIB contient des branes non-BPS de dimension paire et la théorie IIA contient des branes non-BPS de dimension impaire[12]. Une -brane non-BPS en théorie IIB est définie comme une combinaison d’une brane BPS et une brane BPS de la théorie IIA soumise à l’opération , avec le nombre fermionique gauche de l’espace-temps. Par cette transformation la théorie IIA est transformée dans la théorie IIB. Comme cette opération change le signe des champs du secteur (R,R) et que les branes sont chargées sous un champ RR, il en résulte qu’une - brane se transforme en une antibrane et inversement. Par conséquent le système brane-antibrane est invariant sous cette transformation. De la même manière on peut définir des branes impaires non-BPS en théorie IIA. Etant construites à partir des paires brane-antibrane les branes non-BPS ne sont pas chargées sous les formes de RR. Leur tension est reliée à celle des branes BPS par

| (1.105) |

Les combinaisons brane-antibrane sont décrites en théorie IIB par l’amplitude de l’anneau 171717Pour les notations voir le chapitre 2.[13]:

| (1.106) |

avec le nombre de branes et le nombre d’antibranes. Les caractères se décomposent selon:

| (1.107) |

où le deuxième caractère de chaque produit décrit des degrés de liberté internes. Par exemple se décompose en un vecteur avec composantes et scalaires.

Après l’opération les branes et antibranes sont interchangées, ce qui implique en particulier une identification des facteurs de Chan-Paton :

| (1.108) |

Le facteur 2 dans l’amplitude confirme la relation (1.105). Le spectre contient un vecteur, un tachyon, scalaires et un fermion non-chiral dans l’adjointe du groupe de jauge .

Les théories de type I 181818Voir le chapitre 2 pour leur définitions., et , contiennent des , et branes BPS et des branes non-BPS pour les autres valeurs de . Pour pair les branes non-BPS sont obtenues à partir des branes non-BPS de la théorie IIB en agissant avec la projection d’orientifold. Les branes non-BPS , et sont obtenues à partir des paires brane-antibrane BPS de la théorie IIB. La brane non-BPS dans la théorie et la brane non-BPS dans la théorie sont stables, car leurs spectres ne contiennent pas des tachyons.

1.5 Dualités des cordes

Il existe 5 théories des cordes supersymétriques à 10 dimensions. Deux d’entre elles ont été discutées dans les sections précédentes: les théories de type IIA et type IIB. Ce sont des théories des cordes fermées orientées. Une troisième théorie est obtenue en jaugeant la parité sur la surface d’univers, , en théorie IIB. Cette nouvelle théorie, dite de type I, contient des cordes fermées et ouvertes non-orientées. Il existe aussi deux théories des cordes fermées, avec supersymétrie , dites les cordes hétérotiques[3]. Nous avons vu que pour les cordes fermées les secteurs gauche et droit sont pratiquement indépendants, n’étant reliés que par la condition de raccordement des niveaux. Ceci est le point de départ pour la construction de la corde hétérotique, qui est obtenue en mettant ensemble le secteur gauche de la corde bosonique en 26 dimensions avec le secteur droit de la corde fermionique à 10 dimensions. 16 des champs bosoniques de gauche, sont, en fait, des degrés de liberté internes et la théorie résultante est une théorie à 10 dimensions. Les champs vivent sur un tore 16-dimensionnel. Leurs impulsions prennent des valeurs discrètes et sont des vecteurs d’un réseau de dimension seize, :

| (1.109) |

où forment une base de vecteurs de . L’invariance modulaire à une boucle, qui sera discutée dans le chapitre suivant, impose des restrictions sur les réseaux possibles. doit être un réseau pair et auto-dual. À 16 dimensions il n’y a que deux choix possibles pour conduisant à deux théories différentes: la corde hétérotique et la corde hétérotique . Le spectre de masse nulle de ces théories contient les mêmes états que les secteurs (NS,NS) (graviton, tenseur antisymétrique et dilaton) et (NS,R) (gravitino et dilatino) des cordes de type I, plus les bosons de jauge de ou , obtenus par le produit tensoriel des modes bosoniques internes de gauche avec le secteur NS droit, et leurs partenaires supersymétriques, les jauginos(produit tensoriel des modes bosoniques internes de gauche avec le secteur R droit).

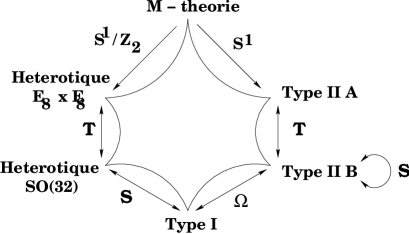

L’existence de cinq théories différentes mettait en danger l’unicité de la théorie des cordes. Mais en 1995 il a été conjecturé [16] qu’en fait ces cinq théories sont reliées par des dualités et pourraient être des différentes facettes d’une seule théorie, pas encore élucidée, la M-théorie. Cette idée a été suggérée par le fait que la limite de basse énergie de la théorie de type IIA peut être obtenue par réduction dimensionnelle de la théorie de supergravité à 11 dimensions. La M-théorie correspondrait à une théorie fondamentale qui est rélié à la limite de couplage fort de la théorie IIA et dont la limite de basse énergie serait la supergravité onze-dimensionnelle. La compactification de la M-théorie sur un cercle serait équivalente au couplage fort de la théorie IIA, alors que la compactification sur un intervalle avec deux bords sur lequels vivent des champs de jauge correspondrait à la corde hétérotique .

Les dualités qui relient les différentes théories de cordes supersymétriques en 10 dimensions sont :

-

a)

La T-dualité, discutée précédemment, qui rend équivalentes une théorie compactifiée sur un cercle de rayon et une théorie compactifiée sur un cercle de rayon . Sont reliées par cette dualité les théories de type IIA et IIB et également les deux théories de la corde hétérotique. La T-dualité est une symétrie perturbative, satisfaite à tous les ordres du développement en puissance de la constante de couplage . La T-dualité entre deux théories peut être verifiée ordre par ordre dans le développement perturbatif.

-

b)

La S-dualité, qui change le signe de la valeur moyenne du dilaton , rendant équivalents le régime de couplage faible d’une théorie avec le régime de couplage fort d’une autre théorie. La théorie de type IIB est auto-duale sous la S-dualité, et la théorie de type I est reliée par S-dualité à la théorie de la corde hétérotique . La S-dualité est de nature non-perturbative. La conjecture de S-dualité entre deux théories est établie en comparant l’action effective des modes de masse nulle qui est fixée par la supersymétrie et ne peut pas être modifiée par les corrections des boucles. Un autre outil est offert par le spectre des états BPS, comme les branes, par exemple, qui reste inchangé lorsque la constante de couplage varie.

1.6 Anomalies

Les symétries des théories classiques peuvent être brisées par des effets quantiques qu’on appelle des anomalies. Les anomalies proviennent des diagrammes de Feynman qui n’admettent pas des régulateurs compatibles avec la conservation simultanée de tous les courants attachés. L’interprétation des anomalies diffère selon s’il s’agit d’une symétrie globale ou locale qui est brisée. La brisure des symétries globales peut être utile dans certaines théories pour des raisons phénoménologiques. En revanche la brisure des symétries locales, comme l’invariance de jauge ou la covariance de la théorie , conduit à des inconsistances. Les anomalies apparaissent dans les théories chirales. En conséquece les anomalies existent seulement en dimension paire191919En dimension impaire on ne peut pas avoir des spineurs de Weyl.202020Des anomalies de parité peuvent exister en dimension impaire.. En dimension , le plus simple diagramme de Feynman, qui est potentiellement source d’anomalies, est une boucle avec bras externes. Pour les supercordes, , cela correspond à un diagramme hexagonal(fig 1.5). Les lignes externes peuvent être des bosons de jauge ou des gravitons et les lignes internes sont des fermions ou des bosons auto-duaux(ou anti-auto-duaux).

En dimension les anomalies sont représentées par des -formes, , qui sont des polynômes de et , où est le tenseur du champ de jauge et , avec la connexion de spin, est d’une certaine manière l’équivalent de pour la gravitation212121Pour une revue complète du formalisme des anomalies voir le volume 2 de ”Superstring Theory”, M.B. Green, J.M. Schwarz et E. Witten, Cambridge University Press, 1987.. est, par construction, invariante de jauge et exacte. Elle détermine localement une -forme, :

| (1.110) |

dont la variation sous les transformation de jauge est exacte, en conséquence de l’invariance de jauge de :

| (1.111) |

L’anomalie est déterminée comme l’intégrale de . La condition d’annulation des anomalies est donnée par .

Rappelons nous que la théorie de type IIB est une théorie chirale. Elle peut donc présenter des anomalies. La théorie IIB ne contient pas de bosons de jauge, les anomalies possibles sont, donc, de nature purement gravitationnelle.

En définissant :

| (1.112) |

les polynômes pour les anomalies gravitationelles sont données par222222Un facteur global a été enlevé dans les formules suivantes. :

-

i) pour un fermion chiral de spin 1/2:

(1.113) -

ii) pour un fermion chiral de spin 3/2:

-

iii) pour une tenseur auto-dual:

(1.114)

Ces expressions contiennent les contributions des anomalies pour les dimensions de la forme pour tout . Pour obtenir l’anomalie pour la dimensions il faut extraire de ces expressions les termes d’ordre . En revenant à la théorie IIB le spectre de la théorie de basse énergie contient un gravitino de Weyl, un spineur de Weyl de chiralité oposée et une 4-forme auto-duale. Leurs contributions :

| (1.115) |

au polynôme total d’anomalie: s’annulent complètement: . La théorie IIB est consistante.

Pour les théories qui contiennent des bosons de jauge il faut prendre en compte les anomalies de jauge ou mixtes. La formule utile dans ce cas est :

| (1.116) |

avec donné par (1.113). Par exemple la théorie de type I, qui sera présentée dans le chapitre suivant, contient des bosons de jauge et les anomalies de jauge et mixtes reçoivent une contribution venant des jauginos. Cette contribution est annulée par le mécanisme de Green-Schwarz [14]. Ce mécanisme consiste à introduire un nouveau couplage, qui n’est pas présent dans la supergravité minimale, du tenseur antisymétrique, , 232323En réalité, comme on le verra dans la chapitre suivant, le tenseur antisymétrique, , du secteur (NS,NS) est éliminé dans la théorie de type I, mais une 2-forme est toujours présente, la du secteur (R,R). aux bosons de jauge et/ou au graviton :

| (1.117) |

où est un expression générique pour les termes d’ordre 4, , , etc. Dans la supergravité minimale de type I il y a déjà un terme de couplage du tenseur aux bosons de jauge :

| (1.118) |

qui provient du terme . En effet dans la supergravité minimale N=1 en 10 dimensions, couplée à un système Yang-Mills, la supersymétrie impose que le tenseur de la 2-forme, , soit généralisé de à :

| (1.119) |

avec la 3-forme Chern-Simons, donnée par:

| (1.120) |

Le tenseur de , , est invariant sous une transformation de jauge:

| (1.121) |

ce qui implique la transformation de jauge suivante pour : , avec , . est invariante de jauge si est invariant de jauge, c’est à dire si n’est pas invariant de jauge. En revanche, est invariante de jauge si est invariant de jauge. et ne peuvent, donc, pas être invariants de jauge en même temps. Le diagramme de Feynman de la figure 1.6 contient les deux couplages et génére une contribution aux anomalies qui compense les anomalies de jauge et gravitationnelles venant du diagramme hexagonal.

Les anomalies peuvent être compensées par le mécanisme de Green-Schwarz si le polynôme d’anomalies peut être factorisé sous la forme:

| (1.122) |

avec une constante et un polynôme d’ordre quatre en et . Comme est exacte il en résulte que est exact aussi. Il y a deux choix possibles pour . On a et, également, , où est donnée par une expression analogue à (1.120) en remplaçant par la connexion de spin, . Si on définit comme la forme la plus générale pour est donnée par:

| (1.123) |

où le dernier terme représente l’ambiguité dans la définition de avec un paramètre arbitraire. est alors obtenue, modulo une forme exacte, par , donc

| (1.124) |

avec et . L’anomalie, , est donnée par:

| (1.125) |

Cette anomalie peut être annulée par l’ajout dans le Lagrangian des termes:

| (1.126) |

et si la transformation de jauge pour le champ est généralisé à :

| (1.127) |

c’est à dire si le tenseur du est généralisé à :

| (1.128) |

Pour la théorie de Type I (et la corde hétérotique ) l’anomalie totale donnée par les diagrammes hexagonales est:

| (1.129) |

et explicitement pour jauginos:

| (1.130) | |||||

où designe la trace dans la représentation adjointe(les traces dans la représentation fondamentale sont notées ). Pour que l’anomalie (1.130) puisse être factorisée il faut que le coefficient de s’annule, c’est à dire que le groupe de jauge doit avoir 496 générateurs, . Ensuite en exprimant les traces dans la représentation adjointe en fonction de celles dans la réprésentation fondamentale, pour un groupe ,

| (1.131) |

on voit que pour le groupe il n’y a pas de contribution dans les anomalies. En plus ce groupe a générateurs. L’anomalie se factorise dans la forme (1.122) avec et

| (1.132) |

L’anomalie peut, donc, être annulée par le mécanisme de Green-Schwarz.

Un autre groupe avec 496 générateurs est ( possède 248 générateurs), qui correspond à la corde hététorique. Pour ce groupe est proportionnelle à et à . Le factorisation dans la forme (1.122) peut avoir lieu.

D’autres possibilités pour le groupe de jauge sont et , mais on ne connaît pas des théories des cordes qui possèdent ces groupes de jauge.

Chapitre 2 Orbifolds et Orientifolds

2.1 Fonction de partition - le tore

À la difference de la théorie des champs, en théorie des cordes les amplitudes du vide jouent un role important, car elles determinent le spectre perturbtif. Intéressons-nous à l’amplitude du vide à une boucle pour les cordes fermées bosoniques.

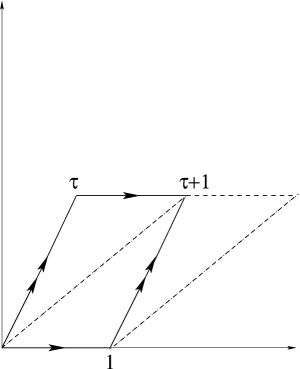

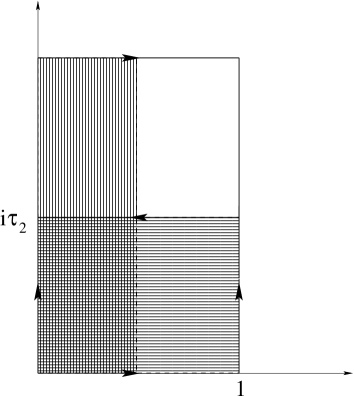

Une corde fermée qui effectue une boucle dessine un tore. Le tore peut être représenté comme un parallélogramme dans le plan complexe, avec les côtés opposées identifiées (fig 2.1). La structure complexe du tore est décrite par un paramètre complexe, , appelé paramètre de Teichmüller. Mais toutes les valeurs de ne correspondent pas à des tores inéquivalents. Plus précisement toutes les valeurs reliées par la transformation :

| (2.1) |

décrivent le même tore. La transformation (2.1) décrit le groupe modulaire , qui est engendré par les deux transformations :

| (2.2) |

On peut noter que la transformation échange les côtés horizontal et oblique, alors que la transformation redéfinit le côté oblique.

Les valeurs indépendantes de sont contenues à l’intérieur de la région fondamentale :

| (2.3) |

L’expression de l’amplitude du vide à une boucle pour un champ de masse est donnée par (voir [17]) :

| (2.4) |

où la trace Str prend en compte la multiplicité et les signe "-" pour les états fermioniques, est le volume de l’espace-temps et est un cut-off ultraviolet.

Appliquons cette formule aux cordes fermées bosoniques. On rappelle que la dimension critique dans ce cas vaut et que l’opérateur de masse est donné par :

| (2.5) |

avec la contrainte . Cette contrainte peut être imposée en introduisant une fonction :

| (2.6) |

On obtient alors :

| (2.7) |

L’expression (5.4) peut être mise sous une forme plus concise en définissant le paramètre de Schwinger :

| (2.8) |

et en définissant :

| (2.9) |

pour obtenir :

| (2.10) |

Le paramètre de Schwinger, , est identifié au paramètre Teichmüller du tore. Par conséquent il faut restreindre l’intégration à la région fondamentale . Cette restriction introduit un cutoff UV. Aprés un changement de normalisation l’amplitude sur le tore prend la forme :

| (2.11) |

Cette expression définit la fonction de partition pour la corde fermée bosonique et peut être généralisée pour tout modèle de cordes fermées orientées si on connaît les opérateurs de Virasoro.

Dans la suite on va calculer explicitement l’amplitude (2.11) pour la corde bosonique. On rapelle l’expression des opérateurs de Virasoro dans ce cas :

| (2.12) |

où nous avons utilisé les opérateurs d’annihilation et de création avec la normalisation habituelle pour l’oscillateur harmonique. On obtient alors :

| (2.13) |

et la fonction de partition vaut :

| (2.14) |

où est la fonction de Dedekind :

| (2.15) |

Les transformations modulaires de la fonction :

| (2.16) |

impliquent l’invariance de la combinaison . La mesure étant également invariante sous et il résulte que la fonction de partition est invariante sous le groupe modulaire.

2.2 Orientifold

Les modèles d’orientifold[18] sont des théories de cordes fermées non-orientées ou des théories des cordes fermées et ouvertes non-orientées.

2.2.1 Cordes fermées non-orientées

Jusqu’à présent nous avons discuté des théories des cordes orientées. Mais la surface d’univers possède une symétrie que nous n’avons pas prise en compte. La transformation de coordonnées :

| (2.17) |

avec pour la corde ouverte et pour la corde fermée, change l’orientation de la surface d’univers. Cette symétrie est générée par la parité sur la surface d’univers, . A partir des développements en oscillateurs (1.18) et (1.20) on peut en déduire l’action de sur les oscillateurs :

| (2.18) |

pour la corde fermée, et

| (2.19) |

pour la corde ouverte. A partir de (2.17) on voit que . Le spectre est, donc, partagé en états pairs et impairs sous . Étant donné que deux états impairs qui interagissent donnent naissance à un état pair il résulte que que la seule manière consistente de tronquer le spectre est de garder les états pairs. Par exemple pour les cordes fermées bosoniques au niveau non-massif on gardera le dilaton et le graviton qui sont pairs sous , alors que le tenseur antisymétrique sera éliminé. Au niveau non-massif le modèle des cordes fermées orientées bosoniques contenait degrés de liberté, dans le modèle des cordes non-orientées il restent degrés de liberté. A noter que le tachyon reste présent dans les théories non-orientées.

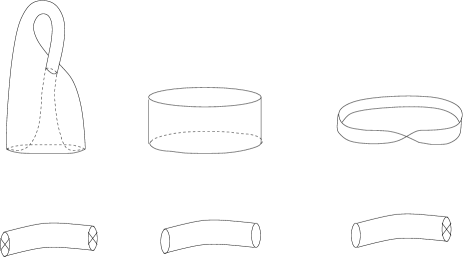

Dans la section précedente nous avons calculé l’amplitude du vide à une boucle pour les cordes fermées orientées qui est donnée par l’amplitude sur le tore, qui est la seule surface fermée orientée avec nombre d’Euler zéro. En revanche les cordes non-orientées peuvent parcourir aussi des surfaces non-orientées, ce qui laisse encore une possibilité, la bouteille de Klein.

Comme pour le tore on peut représenter la bouteille de Klein dans le plan complexe (fig 2.3) et on a le choix entre deux polygones. Pour le premier, de côtés 1 et , les côtés verticaux sont identifiés comme dans le cas du tore, mais les côtés horizontaux ont des orientations opposées. Cette représentation décrit la propagation dans une boucle d’une corde fermée qui subit une inversion de son orientation, étant le temps propre sur la surface d’univers. Le deuxième polygone est obtenu en divisant par deux le côté horizontal et en doublant le côté vertical. On obtient alors un tube terminé par deux crosscaps et le temps s’écoule "horizontalement", cette représentation décrivant la propagation d’une corde fermée à l’ordre des arbres entre deux crosscaps(fig 2.2). Ces deux choix de temps propre sont reliées par une transformation .

La bouteille de Klein est obtenue à partir du tore de double recouvrement, avec paramètre de Teichmüller , par l’involution .

Pour décrire le spectre des cordes fermées non-orientées il faut insérer dans la fonction de partition le projecteur . Ceci revient à diviser par deux la contribution du tore et à rajouter l’amplitude provenant de la bouteille de Klein :

| (2.20) |

où:

| (2.21) |

En utilisant le fait que on obtient:

| (2.22) |

Le calcul de la trace est ensuite analogue à celui effectué dans le cas du tore et la résultat est :

| (2.23) |

Ceci représente l’amplitude de la bouteille de Klein dans la canal direct (ou à une boucle) et elle dépend du temps propre "vertical" . L’amplitude dans le canal transverse ( ou à l’ordre des arbres) est obtenue par une transformation et elle dépend du temps propre "horizontal" :

| (2.24) |

Il est intéressant de regarder le développement en puissances de des intégrands de et , en faisant attention à ne garder pour le tore que les termes avec puissances égales de et qui respectent la condition de raccordement des niveaux :

| (2.25) |

On voit donc que la combinaison reproduit bien le spectre projeté, en particulier au niveau non-massif on retouve degrés de liberté et le tachyon est toujours présent.

L’amplitude de la bouteille de Klein n’est pas protegée par l’invariance modulaire, comme le tore, et elle présente dans le canal direct une divergence ultraviolete, , qui, dans le canal transverse, devient une divergence infrarouge, . Il est plus simple d’examiner cette divergence dans le canal transverse. Un état de masse ayant une contribution proportionnelle à:

| (2.26) |

on peut voir que la divergence provient des états de masse nule avec impulsion nulle. Dans le cas des cordes fermées bosoniques il s’agit du dilaton. Comme on va le voir dans la suite, l’introduction d’un secteur des cordes ouvertes dans la théorie permet d’éliminer la divergence.

2.2.2 Cordes ouvertes - facteur de Chan-Paton - annulation des tadpoles

Les cordes ouvertes admettent une généralisation grâce au fait qu’elles possèdent deux points spéciaux, leurs bouts. On peut attacher à chaque bout une charge, nommée charge de Chan-Paton[23]. Ces nouveaux degrés de liberté ne sont pas dynamiques, mais permettent l’introduction des groupes de jauge non-abeliens en théorie des cordes[20].

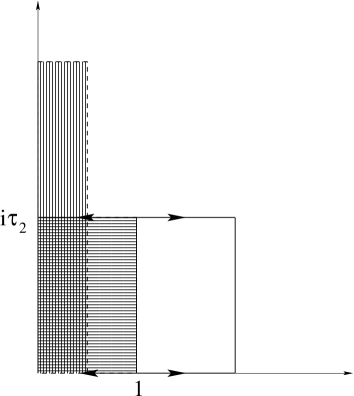

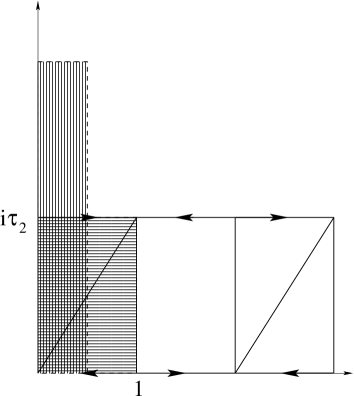

Une corde ouverte qui effectue une boucle décrit un anneau. Comme pour le tore et la bouteille de Klein l’anneau peut être représenté dans le plan complex par un polygone(fig 2.4) et il y a deux choix pour ce polygone. Pour la première, de côtés 1 et , les côtés horizontaux sont identifiés et les côtés verticaux correspondent aux deux frontières. est le temps propre pour une corde ouverte qui se propage dans une boucle. Dans la deuxième représentation le temps s’écoule horizontalement et c’est une corde fermée qui se propage entre deux frontières(fig 2.2). Ces deux représentations sont reliées par une transformation . L’anneau peut être obtenu à partir de son tore de double recouvrement de paramètre de Teichmüller par les involutions: et .

Calculons l’amplitude de l’anneau pour la corde bosonique. On associe une multiplicité à chaque bout de la corde ouverte. En utilisant l’expression de l’opérateur de masse : dans la formule (2.4) on obtient :

| (2.27) |

L’amplitude dans le canal transverse est obtenue par la transformation à partir de (2.27) et dépend du paramètre :

| (2.28) |

Dans le chapitre précedant nous avons introduit la notion de -brane. Deux -branes interagissent en échangeant des cordes fermées comme dans la figure 2.5. L’amplitude est un anneau et peut être vue également comme la propagation à une boucle d’une corde ouverte tendue entre les -branes. Elle est donné par une expression de la forme (2.27). Si on réécrit l’amplitude (2.27) en reintroduisant tous les facteurs initiaux,

| (2.29) |

alors l’interaction de deux -branes s’obtient en remplaçant le nombre de dimensions 26 avec et en rajoutant un terme de masse additionnel lié à la tension de la corde ouverte tendue entre les deux -branes[54] :

| (2.30) |

où est la séparation des branes et le facteur de Chan-Paton est devenu 2, car il y a deux orientations possibles de la corde ouverte.

Une corde ouverte qui effectue une boucle et qui subit une inversion d’orientation décrit une bande de Möbius. Dans le polygone de la figure 2.6 de côtés 1 et les côtés horizontaux sont identifiés, mais avec des orientations opposées et les côtés verticaux décrivent deux portions de la même frontière. est le temps propre qui s’écoule lorsqu’une corde ouverte parcourt la bande de Möbius. On peut également chosir un temps "horizontal", dans ce cas la bande de Möbius est représentée comme un tube terminé par un crosscap et une frontière et c’est une corde fermée qui se propage. Le paramètre de Teichmüller pour le tore de double recouvrement est et on obtient la bande de Möbius par l’involution: . Le canal direct et la canal transverse sont reliés dans le cas de la bande de Möbius par la transformation :

| (2.31) |

L’amplitude sur la bouteille de Möbius est donnée par :

| (2.32) |

avec . Le dans l’argument de la fonction est une conséquence de la rélation: et est un signe qui provient de l’action de sur les facteurs de Chan-Paton. Si on désigne par un état de la corde ouverte, avec l’état des champs de la surface d’univers et et les facteurs de Chan-Paton associés aux extrémités gauche et droite, l’action de sur s’écrit[21]:

| (2.33) |

En agissant deux fois avec :

| (2.34) |

et en imposant il résulte que : . Si est symétrique on peut choisir une base telle que . Dans le cas où est antisymétrique on peut choisir une base telle que:

| (2.35) |

Le signe de l’amplitude de la bande de Möbius est donné par le facteur qui provient de l’action (2.33) de sur les facteurs de Chan-Paton.

La transformation permet d’obtenir l’amplitude de la bande de Möbius dans le canal transverse :

| (2.36) |

avec . Le facteur reflète la possibilité d’interpreter comme la propagation d’une corde fermée d’une frontière à un crosscap ou d’un crosscap à une frontière. Ceci montre que peut être aussi calculé directement à partir de et comme leur moyenne géométrique.

Le développment en puissance de de :

| (2.37) |

montre que pour au niveau de masse nulle il y a vecteurs ce qui correspond à un groupe de jauge orthogonal. Le cas conduit à un groupe de jauge symplectique.

L’anneau et la bande de Möbius présent aussi une divergence qui provient dans la canal transverse de la propagation des états de masse nulle avec un impulsion zéro. Les termes divergents de , et ont une contribution proportionnelle à111La contribution de la bande de Möbius comporte un signe ”-” car l’état de masse nulle apparaît avec un signe ”-” dans le développement (2.37). :

| (2.38) |

qui s’annule pour et . Le groupe de jauge de Chan-Paton est donc [19]. La condition que la somme des divergences (2.38) s’annule s’appelle une condition de tadpole, car les divergences apparaissent à partir des fonctions à un point pour le dilaton devant une frontière ou un crosscap. A noter que la divergence infrarouge due à la propagation du dilaton dans le canal transverse pour ne reflète pas une inconsistance de la théorie, mais simplement le fait que le vide a été mal défini. Ceci ne sera pas le cas pour d’autres états qui apparaissent, par exemple, dans les modèles supersymétriques et dans ces cas la condition d’annulation des tadpoles sera obligatoire pour la consistence de la théorie, ce qui justifiera l’introduction d’un secteur des cordes ouvertes.

2.2.3 Amplitudes du vide pour les cordes supersymétriques

Pour calculer les amplitudes du vide pour la corde fermionique nous avons besoin de nous rappeler que dans ce cas la dimension critique vaut et que le spectre contient deux secteurs, le secteur de Neveu-Schwarz (NS) et le secteur de Ramond(R) et l’opérateur de masse est donné par :

| (2.39) |

où englobe les contributions des fermions et des bosons et vaut dans le secteur NS et 0 dans le secteur R. Dans les sections précédentes nous avons déjà calculé la contribution des bosons. Pour les oscillateurs fermioniques on obtient :

| (2.40) |

où est un entier allant de 1 à pour le secteur R et un demi-entier dans le secteur NS et où nous avons tenu compte du principe de Pauli.

En mettant ensemble les contributions des bosons et des fermions on obtient pour le secteur NS:

| (2.41) |

et pour le secteur R :

| (2.42) |

où le coefficient 16 reflète la dégénérescence de l’état fondamental dans le secteur R.

Dans la suite on va s’intéresser aux amplitudes du vide pour la théorie IIB. Il faut donc inclure dans la trace la pojection GSO :

| (2.43) |

| (2.44) |

où sont les opérateurs nombre fermionique sur la surface d’univers et l’insertion de change le signe des contributions avec un nombre impair d’oscillateurs fermioniques et est l’opérateur de chiralité dans les dimensions transverses.

L’amplitude résultante s’écrit de manière compacte en utilisant les fonctions de Jacobi, définies par:

| (2.47) | |||

Sous les transformations modulaires les fonctions se transforment de la manière suivante :

| (2.52) | |||

| (2.57) |

En notant que222A noter également le fait que . :

| (2.60) | |||

| (2.63) | |||

| (2.66) |

on peut voir que l’amplitude du tore pour la théorie IIB s’écrit :

| (2.68) |

On peut facilement vérifier à l’aide des transformations (2.57) que (2.68) est invariante modulaire. Également la fameuse aequatio identica satis abstrusa de Jacobi :

| (2.69) |

montre que l’amplitude (2.68) est nulle, ce qu’il fallait attendre puisque la théorie IIB est supersymétrique et contient, donc, un nombre égal de degrés de liberté fermioniques et bosoniques.

L’amplitude (2.68) peut s’écrire de manière encore plus compacte en utilisant les caractères du groupe :

| (2.70) |

repésente la trace sur les états du secteur NS qui subsitent après la projection GSO (2.43) et représente la trace sur toutes les autres états:

| (2.71) |

Si on développe et en puissances de :

| (2.72) |

et si l’on tient compte de l’énergie du point zéro pour les bosons de la surface d’univers, , on voit que le développement de commence par , ce qui correspond à un scalaire de masse , le tachyon de la corde ouverte, et que commence avec un état non-massif avec 8 degrés de liberté, qui est le vecteur de la corde ouverte fermionique dans le secteur NS après la projection GSO.

Les caractères et décrivent chacun une des deux parties du spectre du secteur R: et , avec .

En général pour une algèbre les caracthéres sont définis par :

| (2.73) |

Les trasformations modulaires pour le vecteur sont données par les matrices:

| (2.74) |

| (2.75) |

| (2.76) |

où , , et la transformation agit sur les caractéres , où sont les poids conformes .

Les amplitudes du vide pour les supercordes s’expriment en fonction des caractéres divisés par et les matrices des transformations modulaires et prennent une forme très simple pour les combinaisons :

| (2.77) |

| (2.78) |

Avec les caractéres l’amplitude du tore pour la théorie IIB s’écrit :

| (2.79) |

et on peut facilement vérifier qu’elle est bien invariante sous les transformations modulaires. Dans la suite on va laisser implicites dans les expression l’intégration et la contributions des bosons de la surface d’univers, donc :

| (2.80) |

Pour la théorie IIA l’amplitude du tore s’écrit :

| (2.81) |

A partir des caractéres on peut construire encore deux amplitudes, invariantes sous les transformations modulaires, qui correspondent aux deux théories nonsupersymétriques 0A et 0B[22] :

| (2.82) |

A noter que les théories 0A et 0B ne contiennent pas des fermions d’espace-temps et que le tachyon est présent dans le spectre. La projection GSO pour la théorie 0B est donnée par dans les secteurs NS et R, alors que pour la théorie 0A la projection est dans le secteur NS et dans le secteur R.

Rapellons qu’il existe en 10 dimensions deux autres théories supersymétriques, la corde hétérotique et la corde hétérotique . Leurs fonctions de partitions sont données par:

| (2.83) | |||||

| (2.84) |

Les caractères et décrivent les degrés de liberté internes.

2.2.4 La théorie de type I

Dans cette séction on va discuter l’orientifold de la théorie IIB. Les amplitudes de la bouteille de Klein, de l’anneau et de la bande de Möbius dans le canal direct sont obtenues de façon similaire que pour la corde bosonique :

| (2.85) |

La bouteille de Klein symétrise le secteur NS-NS en éliminant au niveau de masse nulle le tenseur antisymétrique, et en gardant le graviton et le dilaton. Le secteur R-R est antisymétrisé, ce qui élimine la 0-forme et la 4-forme et garde la 2-forme. Comme l’amplitude du tore doit être multipliée avec 1/2, la moitié des états des secteurs NS-R et R-NS subsistent: un gravitino et un dilatino(au niveau de masse nulle). Le spectre résultant est supersymétrique avec . Les amplitudes dans les canaux transverses sont obtenues par les transformations et :

| (2.86) |

et la condition d’annulation des tadpoles,

| (2.87) |

implique et ce qui correspond au groupe . A noter que la condition (2.87) s’applique autant au dilaton qu’au secteur R-R. L’amplitude du cylindre décrit l’interaction entre deux -branes, selon la formule (2.30). De la même manière l’amplitude de la bouteille de Klein décrit l’interaction entre deux objets non-dynamiques, des orientifolds . Les orientifolds ou - planes sont des hyperplanes avec dimensions spatiales qui sont invariantes sous la transformation . Comme les - branes, les - planes couplent à une forme et ils possèdent une tension et une charge, à la différence que leur tension peut être négative. Les orientifolds ne contiennent pas de la matière.

Il y a plusieurs types d’orientifolds :

| tension | charge | |

|---|---|---|

| - | - | |

| - | + | |

| + | + | |

| + | - |

La théorie de type I contient des orientifolds et la condition d’annulation des tadpoles traduit la compensation de la charge et de la tension entre les - planes et le - branes. Les conditions d’annulation des tadpoles NS-NS et R-R sont très différentes. Comme nous l’avons expliqué dans le cas de la corde bosonique, un tadpole NS-NS non nul indique que le vide de la théorie doit être redéfini. En revanche la loi de Gauss interdit l’existence d’une charge non nulle dans un espace compact. Ceci laisse une deuxième possibilité [24] pour construire une théorie consistante, mais avec un tadpole résiduel pour le dilaton. Dans ce deuxième modèle l’amplitude de la bande de Möbius vaut :

| (2.88) |

La condition d’annulation des tadpoles de R est toujours satisfaite pour , en revanche le tadpole du dilaton est non nul. Les orientifolds dans ce modèle sont des -planes. La présence simultanée des -branes et antiorientifolds brise la supersymétrie. La formule de l’amplitude de l’anneau dans le canal direct (2.85) et l’équation (2.88) montrent qu’au niveau de masse nulle il y a vecteurs ce qui correspond au groupe . Les fermions de masse nulle sont en nombre de , la supersymétrie est, donc, brisée.