Étude des courants fermioniques sur les objets étendus

\ThesisDate5 juillet 2002

\ThesisAuthorChristophe Ringeval

\ThesisInOrderToGetpour l’obtention du grade de

\ThesisFirstPageFoot

\ThesisDiploma\UseEntryFontThesisDiplomaDocteur de l’Université Pierre et Marie Curie – Paris VI

\UseEntryFontThesisSpecialty(Spécialité “Champs,

Particules, Matières”)

DirecteurDirecteur :Directeurs :

= M. Tom KIBBLE

M. Bernard LINET

\Invites= M. François BOUCHET

\Examinateurs= M. Pierre BINÉTRUY

M. Richard KERNER

M. Patrick PETER

M. Jean-Philippe UZAN

0mm \MakeThesisTitlePage

Mes remerciements se portent naturellement vers mes parents qui m’ont toujours soutenu et aidé dans mes choix passionnés. Je suis également redevable à Raoul Talon, Pierre Binétruy et Yves Charon pour m’avoir donné le privilège de suivre des enseignements de qualité.

Je remercie tous les membres du Département d’Astrophysique Relativiste et de Cosmologie de l’Observatoire de Meudon dans lequel j’ai commencé ma thèse, ainsi que ceux de l’Institut d’Astrophysique de Paris dans lequel je l’ai terminée. Mes pensées concernent particulièrement les membres du laboratoire de Gravitation Relativiste et de Cosmologie qui ont toujours prêté attention à mes interrogations. Merci à David Langlois et Jean-Philippe Uzan pour m’avoir donné mon embryon de connaissance sur les dimensions supplémentaires, à Alain Riazuelo pour m’avoir éclairé sur de nombreux sujets, ainsi qu’à Günter Sigl pour ses reponses à de si naïves questions sur les rayons cosmiques. Je voudrais également adresser un remerciement particulier à Martin Lemoine, Jérôme Martin et Olivier Poujade qui m’ont donné, en plus de leur savoir, et de leurs connaissances pratiques en balistique, leur amitié.

Mes connaissances en informatique me viennent de Frédéric Magnard111derF., j’ai encore honte du temps que je lui ai fait passer à m’expliquer ses tours de magie. Je suis aussi redevable à Stéphane Colombi222Totor. de m’avoir initié au calcul numérique en parallèle, ainsi qu’à Emmanuel Bertin333Président des Nerds. pour ses connaissances sur le meilleur matériel et logiciel du moment. Merci également à Philippe Canitrot et Reinhardt Prix pour m’avoir converti à Linux et LaTeX. Je dois aussi remercier la tour de connexions informatiques et ses pour m’avoir appris la concentration en milieu bruyant.

Je voudrais adresser un remerciement particulier à Pierre Binétruy, François Bouchet, Nathalie Deruelle, Ruth Durrer et Jean-Philippe Uzan pour l’intérêt et le soutien qu’ils ont porté sur mes travaux scientifiques. Je remercie également, à ce titre, les membres du jury de m’honorer de leur présence, et particulièrement les rapporteurs, Tom Kibble et Bernard Linet.

Enfin, j’ai eu l’immense chance et privilège d’avoir effectué cette thèse sous la direction de Patrick Peter. Il a su m’indiquer les chemins à suivre tout en me laissant la liberté, et la satisfaction, de m’y frayer un passage. Sa compétence et son attention dans cette tâche m’ont enseigné le métier de chercheur, ce dont je lui en serai toujours reconnaissant.

À Laëtitia

Introduction

Depuis la découverte de l’expansion de l’univers par Hubble en 1925 [190, 192], et celle du rayonnement fossile par Penzias et Wilson en 1965 [275], l’idée que notre univers a une histoire s’est imposée. À partir d’un état de température et de densité extraordinairement élevées, l’expansion l’a refroidi jusqu’à lui donner les propriétés que l’on observe aujourd’hui. Les succès de la théorie de la gravitation d’Einstein pour décrire cette évolution font de la relativité générale la pierre angulaire de la cosmologie moderne444Inversement, l’univers n’étant pas vide de matière, il est un moyen de tester la relativité générale en présence de sources.. Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse aux premiers instants, quand l’univers était dense et chaud, la description correcte de la matière fait appel à la physique des particules, au travers de la théorie quantique des champs. Celle-ci constitue notre meilleure compréhension des trois autres interactions de la Nature, l’électromagnétisme, l’interaction faible et la force nucléaire forte, telles qu’elles sont observées dans les accélérateurs de particules. La cosmologie primordiale est l’étude de l’univers dans ses premiers instants et se trouve ainsi au croisement des ces diverses théories. L’unification des interactions électromagnétique et faible donne l’échelle d’énergie de prédilection au delà de laquelle le terme “primordial” est de rigueur, c’est-à-dire , soit un univers âgé de moins de . C’est dans ce cadre que T. Kibble a montré, en 1976 [211], que des transitions de phases induites par des brisures de symétrie, telles qu’on les rencontre en physique des particules pour unifier les interactions, peuvent générer des défauts topologiques du vide. Ces objets étendus sont stables par topologie et, bien que pour l’instant non détectés, ils pourraient être encore présent aujourd’hui. L’évolution cosmologique de telles reliques primordiales peut cependant influer sur la dynamique de l’univers. La compatibilité de leur existence avec les observations cosmologiques donne alors des contraintes sur la physique des particules qui est à l’origine de leur formation, c’est-à-dire à des échelles d’énergie qui sont, et seront dans un futur prévisible, inaccessibles aux accélérateurs. Dans cette thèse, nous étudions du point de vue cosmologique, et particulaire, des défauts topologiques filiformes, plus communément appelés des cordes cosmiques, qui ont la particularité de pouvoir être parcourues de courants de particules dont les conséquences ne sont que partiellement comprises.

La première partie de ce mémoire introduit le cadre général précédemment évoqué. Le premier chapitre est consacré au modèle standard de cosmologie, découlant de la relativité générale, et le deuxième chapitre est son analogue pour la physique des particules, décrit par la théorie quantique des champs. Dans le troisième chapitre nous verrons comment ces deux modèles se complètent et s’éclairent mutuellement, et comment leurs extensions habituelles peuvent conduire à la formation de cordes cosmiques. L’intérêt particulier porté sur ce type de défauts sera également discuté, ainsi que quelques propriétés pouvant permettre leur éventuelle détection.

La deuxième partie est dédiée à la dynamique cosmologique des

cordes, c’est-à-dire à leur évolution temporelle au cours de

l’expansion de l’univers. Le quatrième chapitre présente un outil

mathématique privilégié pour arriver à cette fin: le

formalisme covariant. Il a été développé par B. Carter depuis

1989 [80, 71, 70, 63] et modélise une

corde comme une -surface de l’espace-temps plongée dans une

variété quadri-dimensionnelle. Seules quelques quantités

macroscopiques s’avèrent finalement nécessaire pour décrire la

dynamique et la stabilité des cordes: l’énergie par unité de

longueur, la tension, et un paramètre additionnel tenant compte de

l’existence d’un courant interne.

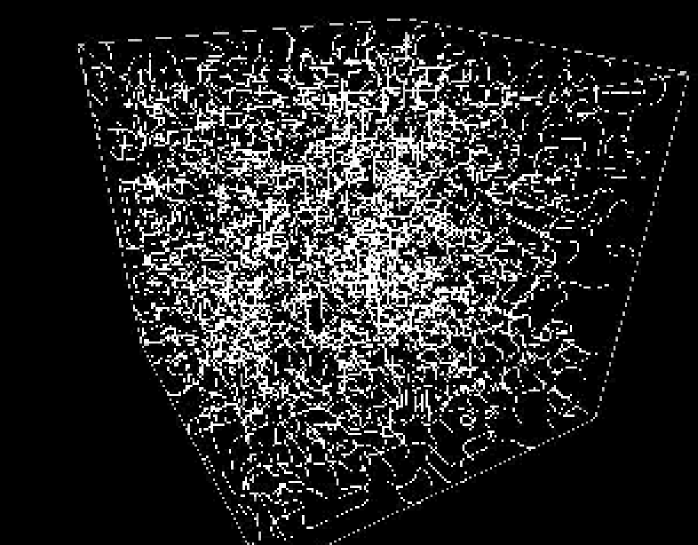

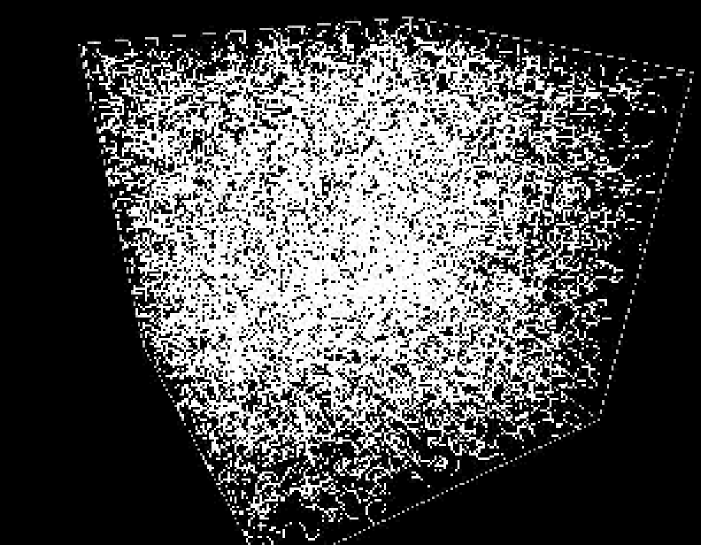

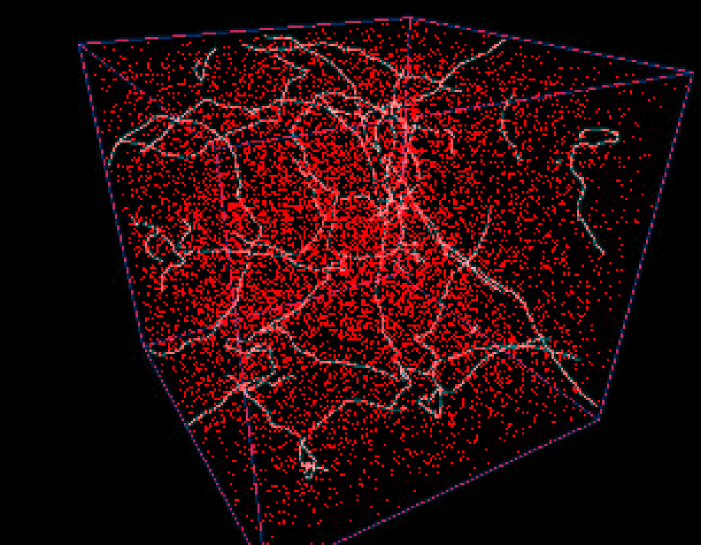

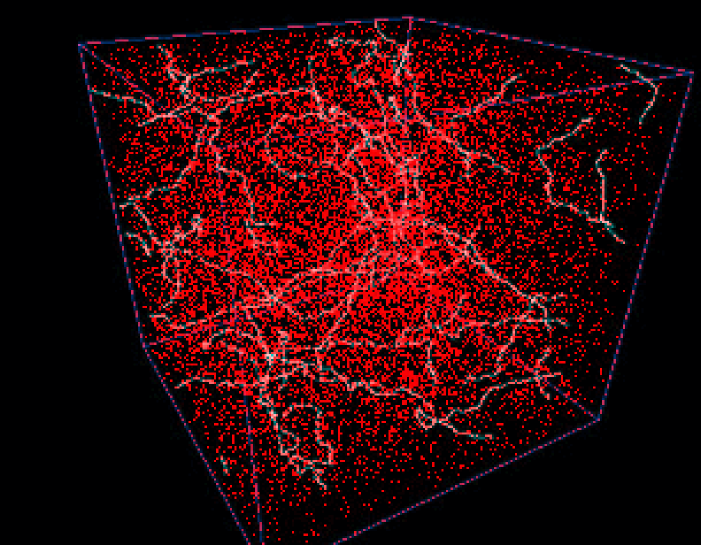

Le cinquième chapitre

présente l’application directe des résultats de ce formalisme à

l’étude cosmologique des cordes, dans le cas le plus simple où

celles-ci ne transportent pas de courant de particules. Le recours à

des simulations numériques est indispensables et permet de donner

des contraintes sur les grandeurs macroscopiques, associées à ce

type de corde, qui sont compatibles avec les observations

cosmologiques. Dans cette optique, le meilleur code existant,

développé par F. Bouchet et D. Bennett en

1988 [33, 31], a été repris et modernisé dans

le but d’étudier leurs signatures observationnelles dans le

rayonnement fossile.

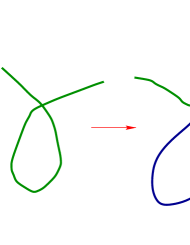

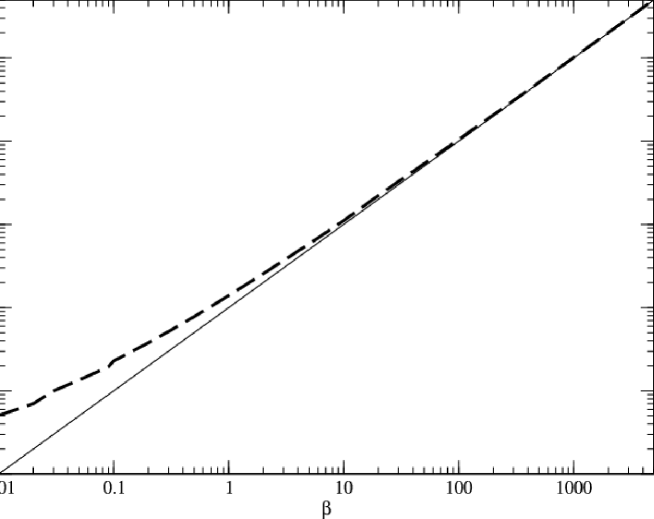

E. Witten a montré en 1985 [362], que l’existence de courants

de particules le long des cordes semble en être une propriété

générique. Pour cela il propose deux mécanismes, du point de vue

de la théorie des champs, permettant de piéger des bosons et des

fermions, respectivement, sur une corde cosmique. La dynamique et la

stabilité de ces cordes, dites supraconductrices, a été

décrite, dans les années 1990 [23, 282, 281], pour des

courants de particules scalaires. Ces travaux ont démontré la

validité du formalisme covariant de B. Carter lorsque le paramètre

interne est identifié à l’intensité du courant, et ont montré

que la dynamique de ces cordes est généralement de type

supersonique. Cette approche présente également l’avantage

de relier les quantités macroscopiques régissant la dynamique des

cordes aux paramètres microscopiques du modèle de Witten

directement issus de la physique des particules. Ces propriétés

sont présentées dans le sixième chapitre.

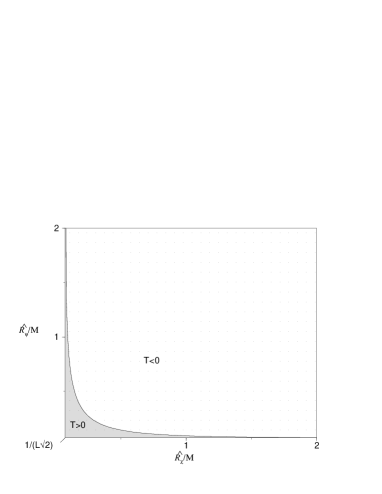

Le principal

intérêt cosmologique des cordes conductrices est dans la formation

potentielle de boucles stables, appelées vortons. En effet,

l’existence d’une structure interne, par un courant, brise

l’invariance de Lorentz longitudinale, et il existe une configuration

d’équilibre où la force centrifuge compense exactement la force de

tension. La présence dans l’univers de ces vortons conduit

généralement à une catastrophe cosmologique: ils finissent

toujours par dominer les autres formes d’énergie. Cette

caractéristique permet donc d’invalider les théorie de physique

des particules à l’origine de leur formation. Le formalisme

covariant permet également d’établir des critères de stabilité

de ces vortons vis-à-vis de leur dynamique, et il apparaît que

les régimes supersoniques, comme ceux induits par les courants de

scalaires, conduisent à des vortons génériquement

instables [64, 245, 246].

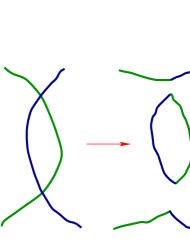

La troisième partie concerne l’étude de la dynamique des cordes

lorsqu’elles sont parcourues par des courants de fermions. Ce travail

s’insère ainsi dans l’étude de la structure interne des cordes

cosmiques, et prolonge les travaux sur les cordes parcourues par des

courants de bosons.

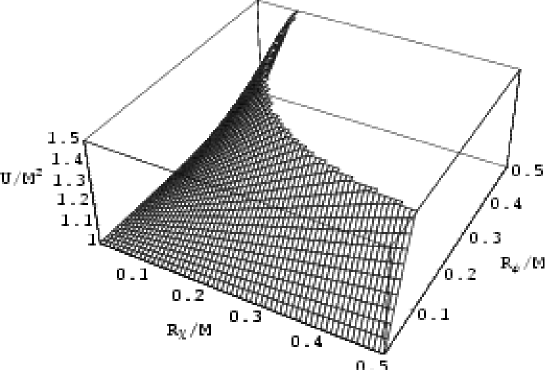

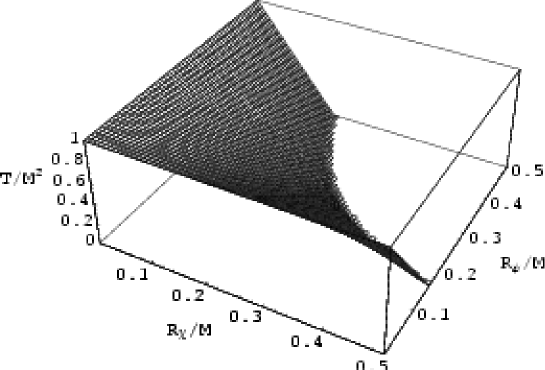

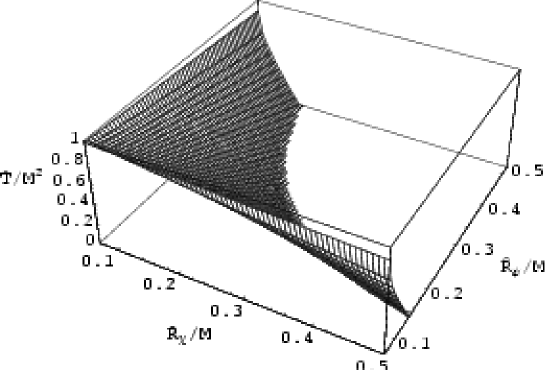

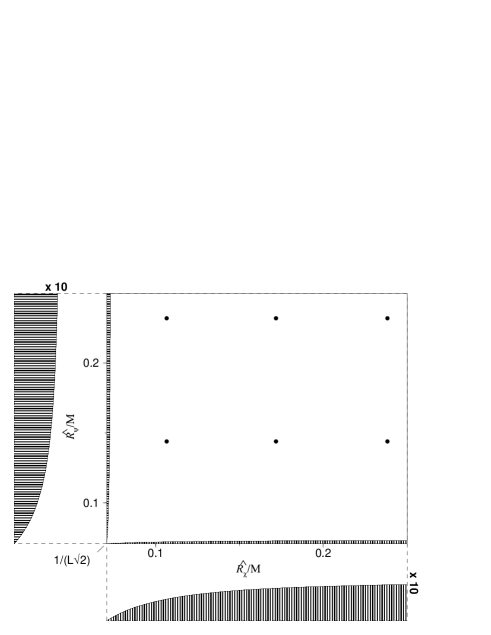

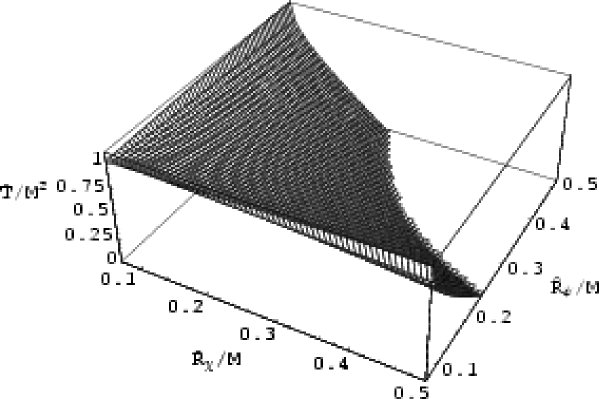

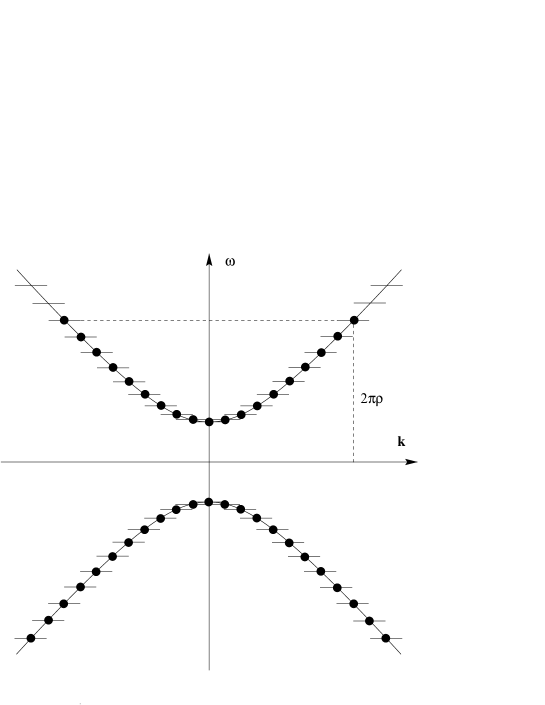

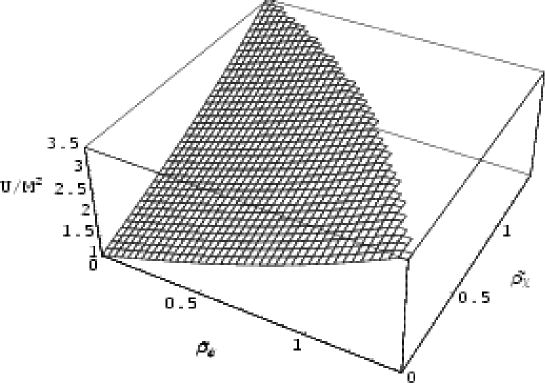

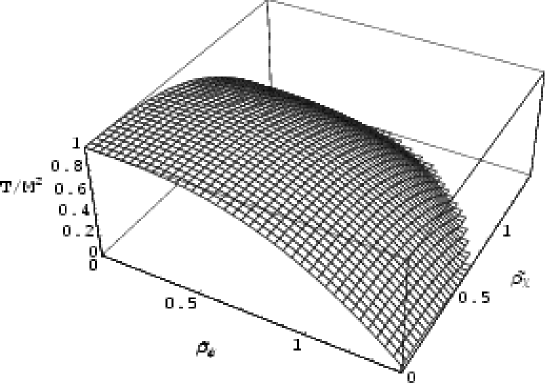

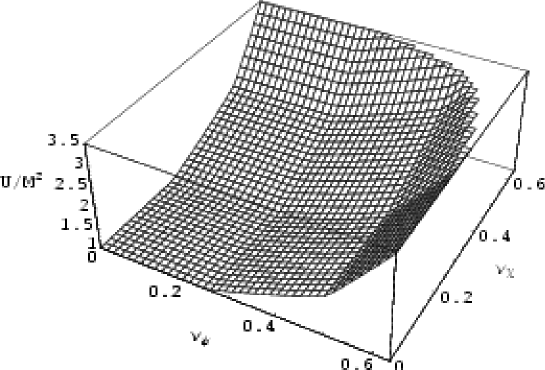

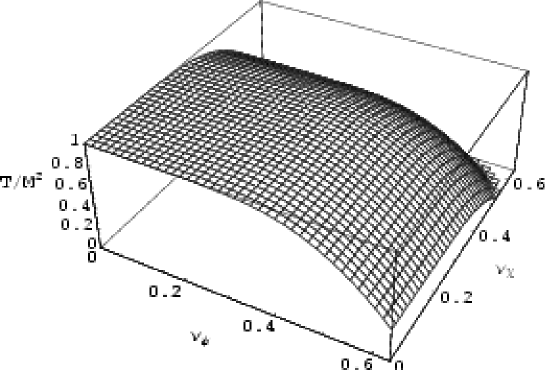

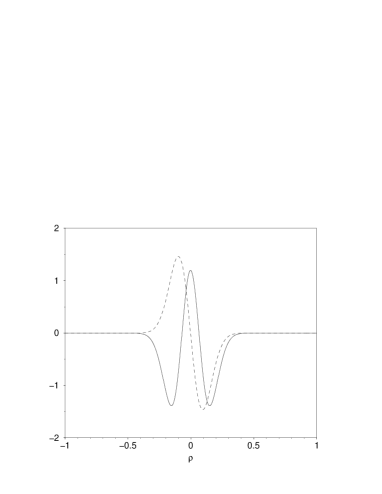

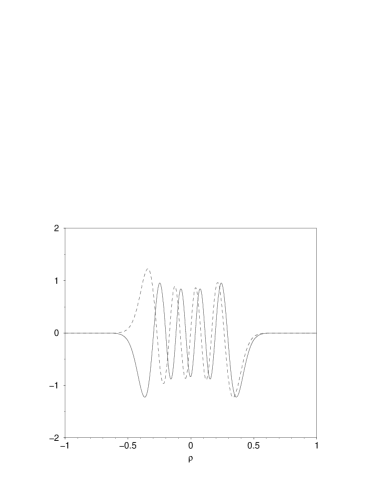

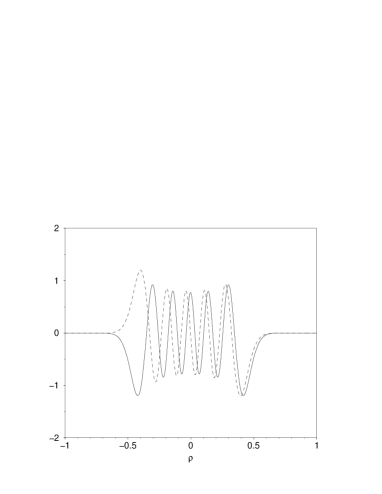

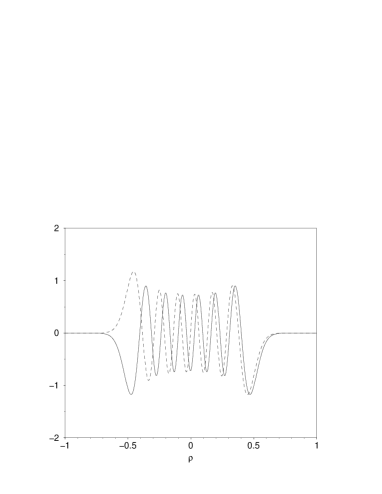

Le chapitre 7 présente une

approche semi-analytique permettant de calculer l’équation d’état

dans le modèle de Witten fermionique, c’est-à-dire l’énergie par

unité de longueur et la tension. Pour pouvoir tenir compte des

effets d’exclusion, propres aux fermions, une quantification des

champs a été effectuée le long de la corde, alors que les

équations de champs ont été résolues numériquement dans les

dimensions transverses [303]. Cette approche s’est

initialement limitée aux cas des fermions de masse nulle, tels ceux

introduits originellement par Witten. Les résultats diffèrent

essentiellement de l’idée en vogue selon laquelle la dynamique de

telles cordes aurait dû ressembler à celle des cordes possédant

un courant de bosons. D’une part, l’équation d’état obtenue

dépend généralement de plusieurs paramètres internes qui

s’identifient aux nombres d’occupation des fermions présents sur la

corde. D’autres parts, elle est de type subsonique, et conduit

à des vortons classiquement stables. Au vue de leurs conséquences

cosmologiques, certains de ces résultats ont été confirmés,

dans le huitième chapitre, par une approche purement macroscopique

basée sur le formalisme covariant, dans la mesure où celui-ci peut

s’appliquer, ce qui n’est pas toujours possible avec des courants de

fermions [283]. De plus, les effets de retroaction par

les courants ont été également étudiés et montrent que les

modes zéros nécessaires à leur génération peuvent acquérir

une faible masse.

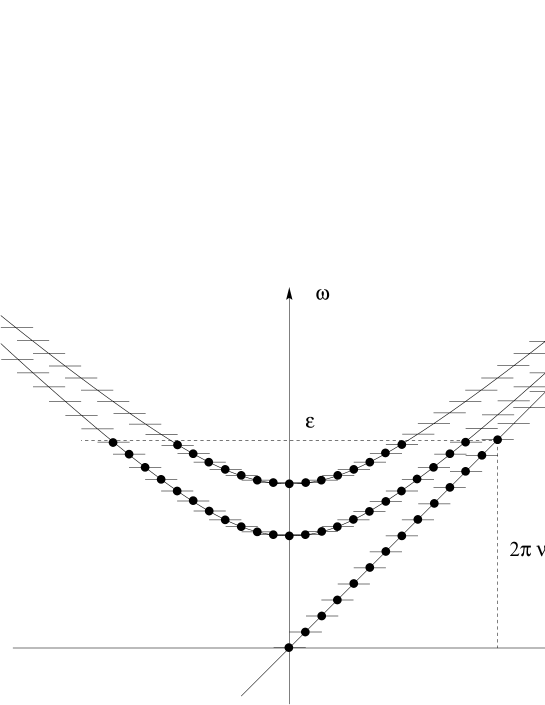

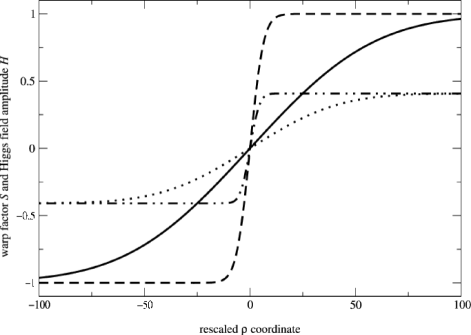

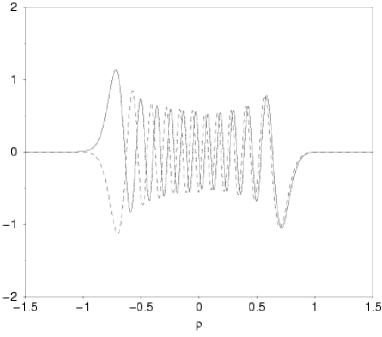

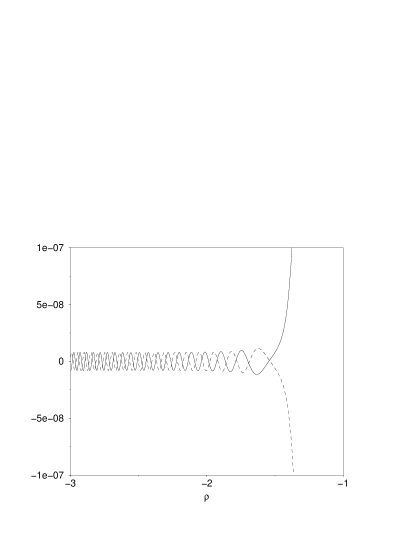

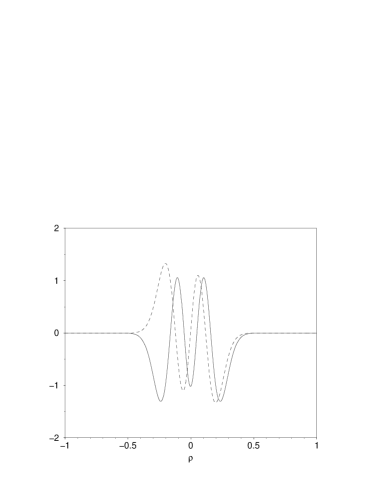

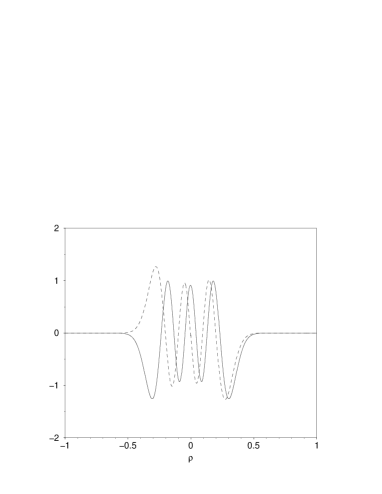

Le neuvième chapitre est une étude

détaillée des différents modes de propagation des fermions le

long d’une corde, et de leurs influences sur l’équation

d’état [300]. Comme la retroaction le

suggérait, les modes zéros ne sont pas des solutions

génériques. Les fermions dans une corde présentent

nécessairement un spectre de masse discret, où chaque masse

contribue à la génération du courant. La quantification

initiée pour les modes de masse nulle a pu être élargie pour

englober tous les modes massifs, et utilisée dans l’établissement

de l’équation d’état générale. Finalement, il apparaît que

les modes massifs favorisent les régimes supersoniques, alors que

les modes zéros et ultrarelativistes privilégient les régimes

subsoniques. L’équation d’état présente ainsi des transitions

entre ces deux régimes lorsque la densité de fermions piégés

varie.

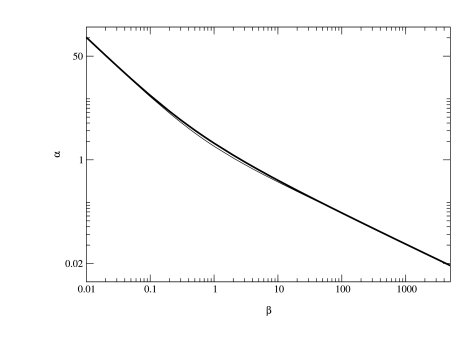

Les résultats concernant le spectre de masse des fermions sur les cordes sont tout à fait génériques dès que ces derniers sont couplés à un champ de Higgs formant un défaut topologique. Dans la dernière partie, en collaboration avec P. Peter et J.-P. Uzan, nous avons utilisé ces propriétés pour confiner des fermions, vivant dans un espace-temps à cinq dimensions, sur un mur de domaine quadri-dimensionnel représentant notre univers [299]. Ce modèle, présenté dans le chapitre 11, s’insère dans un domaine de la cosmologie discutant de la géométrie de l’univers au travers de l’existence de dimensions supplémentaires. Notre approche concerne le modèle de Randall et Sundrum, présenté dans le dixième chapitre, où la cinquième dimension est non-compacte, mais courbée de telle sorte que la gravité effective sur la membrane formant notre univers s’identifie, au premier ordre, à la gravité usuelle d’Einstein. Comme dans le cas des cordes, un spectre de masse discret pour les fermions est obtenue, donnant une explication à la quantification de la masse en général.

Les conséquences cosmologiques de ces nouveaux résultats sont discutées en conclusion, ainsi que leurs extensions à venir.

Première partie Cadre général

Chapitre 1 Le modèle cosmologique standard

1.1 Introduction

La gravitation, la plus faible des interactions de la Nature, est aujourd’hui la force dominante à grande distance. Par son caractère strictement attractif et sa portée infinie111Contrairement à l’électrodynamique, il n’existe pas de masse négative pouvant écranter l’interaction. elle façonne le monde qui nous entoure. La cosmologie, ou l’étude de l’univers dans son ensemble, considéré comme un système physique, repose essentiellement sur notre compréhension de cette interaction. Elle suppose ainsi que la gravitation est effectivement décrite par la théorie de la relativité générale d’Einstein [130, 175] reliant la géométrie de l’espace temps à son contenu énergétique. Les équations locales de la relativité générale permettent de connaître la dynamique et la géométrie globale de l’univers moyennant deux autres hypothèses simplificatrices: l’univers est supposé homogène et isotrope aux grandes échelles de distance, c’est le principe cosmologique [129]; et il est simplement connexe222Une autre hypothèse implicite, car incluse dans le principe d’équivalence faible, est que les lois de la physique sont valables dans tout l’univers.. Le principe cosmologique est aujourd’hui vérifié par différentes observations (comme les comptage de galaxies [324], les mesures du CMBR333Cosmic Microwave Background Radiation ou fond cosmique micro onde. [249, 319], le fond de rayons X [272] ou la répartition des radiosources [272]), alors que des tests sur la topologie de notre univers sont encore à venir444En ce qui concerne ce mémoire, la topologie de l’univers ne jouera pas un rôle crucial. [221, 331]. Ce sont Friedmann et Lemaître qui, historiquement, ont dérivé la métrique d’un tel univers, les menant à construire les premiers scénarios cosmologiques non stationnaires [142, 229] formant le modèle standard baptisé de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) [304, 350] aux prédictions largement confirmées.

1.2 Le modèle de FLRW

1.2.1 La métrique

Dans un système de coordonnées , le tenseur métrique permet de définir l’intervalle quadri-dimensionnel

| (1.1) |

Cependant, l’hypothèse d’isotropie du principe cosmologique assure l’existence d’observateurs isotropes, c’est-à-dire de courbes de genre temps sur lesquelles il est impossible de déterminer une direction spatiale privilégiée. Si désigne le temps propre associé à ces observateurs, leurs lignes d’univers sont caractérisées par les quadrivecteurs vitesse

| (1.2) |

en fonction desquels la métrique (1.1) se reécrit

| (1.3) |

L’homogénéité du principe cosmologique impose de plus l’existence d’hypersurfaces de genre espace, à chaque instant, dans lesquelles il est impossible de choisir un point privilégié. Afin de ne pas violer l’isotropie, ces hypersurfaces doivent être orthogonales aux lignes d’univers des observateurs isotropes. Le terme en dans (1.3) apparaît donc comme un projecteur sur les sections spatiales permettant, à l’aide de (1.2), de simplifier la métrique en555Dans toute la suite les indices latins varieront de à et les grecs de à

| (1.4) |

où les sont des coordonnées spatiales, dites comobiles, sur les hypersurfaces, et la vitesse de la lumière. Les sections spatiales étant homogènes et isotropes, elles sont également à symétrie maximale. On peut montrer dans ce cas que l’élément infinitésimal de longueur se met sous la forme [349, 356]

| (1.5) |

avec les coordonnées sphériques comobiles adimensionnées obtenues à partir des , et le paramètre de courbure. Celui-ci se réduit, après un changement d’unité, à , , ou , suivant que les sections spatiales sont respectivement hyperboliques, plates, ou elliptiques localement. La dépendance en , le temps cosmique, est pour sa part décrite au travers du facteur d’échelle666Il a ici les dimensions d’une longueur. . La métrique de FLRW est finalement,

| (1.6) |

où la vitesse de la lumière . Afin de simplifier les notations, dans toute la suite, les unités seront choisies telles que la constante de Planck et la constante de Boltzmann soient également égales à l’unité . Il est commode d’introduire le temps conforme relié au temps cosmique par

| (1.7) |

pour exprimer la métrique sous sa forme conforme

| (1.8) |

avec

| (1.9) |

La géométrie de l’univers est donc complètement déterminée par la donnée de la métrique (1.8). Afin d’en déduire son évolution par les équations d’Einstein il faut se donner le contenu énergétique. Conformément au principe cosmologique, l’univers à grande échelle peut être modélisé par un fluide parfait de densité d’énergie et de pression , dont le tenseur d’énergie impulsion est le seul compatible avec les hypothèses d’homogénéité et d’isotropie

| (1.10) |

1.2.2 Les équations de Friedmann

Il est commode d’introduire le paramètre de Hubble et son analogue conforme pour décrire la dynamique de l’univers

| (1.11) | |||||

| (1.12) |

où le “point” désigne la dérivée par rapport au temps cosmique et le “prime” par rapport au temps conforme . La dynamique de l’univers est donnée par les équations d’Einstein

| (1.13) |

avec la constante cosmologique, le tenseur d’Einstein et

| (1.14) |

étant la constante de gravitation universelle. Ces équations se réduisent pour la métrique (1.8), et le tenseur énergie impulsion (1.10), aux équations de Friedmann

| (1.15) | |||||

| (1.16) |

En dérivant la première équation de Friedmann (1.15) par rapport au temps conforme, la dérivée du paramètre de Hubble peut être exprimée en fonction de et sa dérivée. L’équation (1.16) se réduit donc à

| (1.17) |

Exprimée en fonction du facteur d’échelle, on retrouve alors l’équation de conservation de l’énergie d’un fluide parfait777Elle est en effet implicitement contenue dans les équation d’Einstein puisque .

| (1.18) |

La dynamique de l’univers est donc complètement déterminée par les trois paramètres , et vérifiant (1.15) et (1.18) pourvu que l’on se donne son équation d’état, c’est-à-dire une relation entre la densité d’énergie et la pression. Il est d’usage de se restreindre aux équations d’état de type barotropique avec

| (1.19) |

Physiquement, elle introduit dans le modèle la nature du fluide cosmologique, et donc dépend a priori de l’âge de l’univers. Ainsi, actuellement, l’univers étant dominé par la matière, le terme de pression est complètement négligeable devant la densité d’énergie menant à . La densité d’énergie évolue donc en

| (1.20) |

caractéristique d’une dilution par dilatation des distances en .

Les paramètres couramment utilisés pour décrire les différents modèles cosmologiques, i.e. les diverses solutions des équations (1.15), (1.18) et (1.19) sont la densité critique et le paramètre de densité définis par

| (1.21) |

et

| (1.22) |

D’après l’équation (1.15), la densité critique est donc la densité d’énergie du fluide cosmologique tel que les sections spatiales soient toujours plates, i.e. , pour une constante cosmologique nulle888Aujourd’hui . . La première équation de Friedmann (1.15) se réécrit donc

| (1.23) |

La constante cosmologique peut alors être vue comme un fluide parfait d’équation d’état

| (1.24) |

donnant la relation

| (1.25) |

La mesure a un instant donné, par exemple aujourd’hui, de ces trois paramètres, , et détermine donc le modèle cosmologique à tous les temps, une fois donné sa nature physique, i.e. son équation d’état. Notons, que le paramètre de courbure est lui aussi parfaitement déterminé par la mesure à un seul instant. Si aujourd’hui le paramètre de densité total, incluant la constante cosmologique

| (1.26) |

est inférieur à l’unité alors et les sections spatiales sont de type hyperboliques999On choisit d’indexer par “0” les quantités présentes., de même qu’une valeur supérieure à l’unité est caractéristique d’un univers fermé , alors que le cas euclidien est obtenu pour .

1.2.3 L’expansion de l’univers

La caractéristique majeure du modèle de FLRW est certainement la non staticité de l’univers introduite au travers du facteur d’échelle . En effet, la métrique (1.6), ainsi que les solutions génériques aux équations de Friedmann (1.15) et (1.16), apparaissent comme des fonctions du temps. C’est à partir de la compréhension de la nature cosmologique de la découverte du décalage systématique vers le rouge des raies spectrales d’objets distants [318], par Hubble [190, 192], que l’expansion de l’univers a acquis son statut de fait observationnel.

Pour des photons se propageant le long des géodésiques radiales de genre lumière , et à l’aide de la métrique (1.6), il vient

| (1.27) |

Ainsi, une onde lumineuse ayant été émise au temps cosmique en , et reçue aujourd’hui en (,) suivra la relation

| (1.28) |

De la même manière, un paquet d’ondes émis à l’instant suivant par la même source en sera détecté à l’instant et aura les mêmes propriétés. Le membre de droite de (1.28) ne dépendant que des coordonnées comobiles (fixes), on en déduit

| (1.29) |

soit après quelques manipulations, et pour ,

| (1.30) |

La forme de la métrique (1.6) introduit ainsi un “effet Döppler” apparent dans la propagation des ondes lumineuses dans l’espace-temps par le biais du facteur d’échelle

| (1.31) |

La quantité physique couramment utilisée en astronomie est le décalage spectral vers le rouge , ou redshift, défini par

| (1.32) |

L’observation d’un décalage des raies spectrales des objets cosmologiques vers les grandes longueurs d’onde est donc, dans le cadre du modèle FLRW, le résultat de l’expansion de l’univers: est une fonction croissante du temps. D’un point de vue newtonnien, le facteur d’expansion dilatant la distance physique entre deux points de coordonnées comobiles fixes, ceux-ci semblent s’éloigner l’un de l’autre à une vitesse telle que

| (1.33) |

induisant un “effet Döppler” dilatant les longueurs d’onde.

La loi de Hubble (1.33) n’est cependant correcte que pour des objets proches pour lesquels la notion de distance n’est que peu affectée par la géométrie de l’univers. Ce n’est plus le cas pour des objets éloignés où différentes distances peuvent être définies en fonction des diverses observables comme le diamètre angulaire ou la luminosité apparente. Cette dernière permet de définir la distance luminosité par

| (1.34) |

étant la luminosité absolue, i.e. la puissance totale intrinsèque de la source, et le flux mesuré, i.e. la puissance par unité de surface reçue. Dans le cas d’une métrique de type Minkowski, est simplement la distance physique à la source, alors que dans le cadre du modèle FLRW, on s’attend à ce qu’elle dépende de l’expansion de l’univers. Intuitivement, pour une source située à la coordonnée comobile , la dilution de l’énergie par l’expansion introduit un facteur par dilatation des longueurs d’onde et un autre dû à la dilatation des temps d’émission (1.30). La surface actuelle de la sphère sur laquelle se dilue l’énergie émise par la source101010On fait l’hypothèse que l’observateur est en =0. est, d’après (1.6), . Le flux reçu est égal à et on en déduit la distance luminosité

| (1.35) |

La coordonnée comobile de la source peut être exprimée en fonction des temps d’émission et de réception par (1.28). De plus, en développant le redshift (1.32) en pour des sources proches,

| (1.36) |

et en inversant cette relation, la distance luminosité se développe en fonction du redshift

| (1.37) |

La quantité est le paramètre de décélération, et s’exprime en fonction du paramètre de Hubble

| (1.38) |

À l’aide de l’équation de Friedmann (1.16), avec dans l’ère de matière, il vient

| (1.39) |

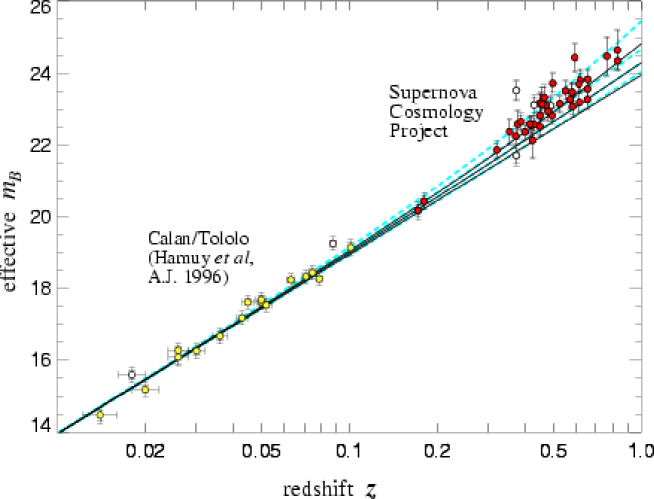

La relation (1.37) est la version “correcte” de la loi de Hubble (1.33), et au premier ordre en redshift, on retrouve la proportionnalité (voir Fig. 1.1). Le paramètre de décélération quantifie donc les écarts à la loi de Hubble. Sa détermination est de plus un moyen de mesure des paramètres cosmologiques dont la densité d’énergie associée à la constante cosmologique [voir Eq. (1.39)].

La détermination de comme une fonction du redshift a fait l’objet de multiples méthodes astrophysiques exploitant les propriétés intrinsèques des sources [225, 22, 133, 120, 94] (céphéïdes, relations masse-luminosité des galaxies, supernovae de type Ia111111SNIa. …). La figure 1.1 représente des résultats relativement récents dans la détermination de par les courbes de luminosités des SNIa [277]. Les valeurs estimées des paramètres cosmologiques correspondants sont représentés sur la figure 1.2. La dégénérescence sur la détermination de la densité d’énergie associée à la matière peut être levée par l’utilisation d’autres données astrophysiques [263, 226, 323]. Ces résultats confirment de façon éclatante le modèle standard et semble indiquer, aujourd’hui, que la nature du fluide cosmologique fait intervenir une proportion importante de constante cosmologique

| (1.40) |

indiquant que nous sommes actuellement dans une phase d’expansion accélérée d’un univers à faible courbure .

1.2.4 Histoire thermique

La conséquence majeure de l’expansion de l’univers est que le facteur d’échelle décroît lorsqu’on remonte dans le temps. Cette constatation implique, d’après les équations (1.20) et (1.32), que l’univers était plus dense et plus chaud par le passé, menant ainsi au concept de “big bang” chaud pour désigner l’instant initial où le facteur d’échelle pourrait s’annuler. La domination de la matière n’est donc certainement plus une hypothèse acceptable lorsqu’on remonte suffisamment loin dans le temps.

Si l’on considère, en effet, un fluide de radiation (ou de particules ultrarelativistes pour lesquelles la masse est négligeable devant l’impulsion), le terme de pression n’est plus négligeable

| (1.41) |

et l’équation de conservation (1.18) donne une évolution de la densité d’énergie en

| (1.42) |

De manière générale, pour une équation d’état (1.19) avec constant, (1.18) s’intègre et la densité d’énergie varie en

| (1.43) |

Il existe donc un instant où les densités d’énergie associé à la matière et au rayonnement étaient comparables, séparant l’ère de radiation pour où , de l’ère de matière où 121212Le redshift d’équivalence est estimé à .. Il est possible d’introduire une température associée à l’état thermodynamique du gaz de particule alors en interaction. Si l’on se place dans des conditions de pression telles que l’équilibre thermodynamique local soit vérifié, la densité d’énergie peut être obtenue à partir des statistiques de Fermi-Dirac ou de Bose-Einstein selon le spin des particules, et la température définie au travers de la fonction de distribution dans l’espace des phases. Dans ce cas, la densité d’énergie est donnée par

| (1.44) |

avec l’énergie totale de chaque particule, le facteur de dégénérescence associée à la densité d’état, le potentiel chimique131313 à l’équilibre chimique., et pour des fermions et bosons respectivement. Lors de l’ère dominée par la radiation, pour des particules ultra-relativistes telles que , en équilibre chimique, il vient

| (1.45) |

pour les bosons et les fermions respectivement141414Le facteur vient du principe d’exclusion de Pauli agissant au travers de .. Ainsi, pour le fluide cosmologique constitué de matière baryonique usuelle et de rayonnement, la densité totale d’énergie est liée à la température par

| (1.46) |

avec

| (1.47) |

La somme ne porte que sur les espèces effectivement relativistes à la température , et il est raisonnable de négliger l’énergie associée aux espèces non relativistes. Les équations (1.42) et (1.46) montrent que l’univers en expansion se refroidit comme on pouvait s’y attendre. Ainsi, au fur et à mesure du refroidissement de l’univers, les espèces vont de moins en moins interagir et vont finir par se découpler de l’équilibre thermodynamique, essentiellement lorsque leur libre parcours moyen , avec le paramètre de Hubble151515 est un ordre de grandeur de la distance au delà de laquelle les régions sont causalement disjointes, et est le taux d’interactions.. Dépendant de la nature des espèces présentes, le facteur de dégénérescence va donc subir de brusques décroissances au cour de l’expansion jusqu’au dernier découplage, celui des photons.

Si l’on s’intéresse au devenir des espèces ultra-relativistes découplées de l’équilibre, la relation (1.46) n’est a priori plus valable, mais du fait de l’expansion, leur énergie est atténuée d’un facteur [voir Eq. (1.32)] pendant que la densité de particules décroît en par dilatation des longueurs. La fonction de distribution reste donc invariante et égale à . Ceci implique, d’après (1.44), que est constant, soit

| (1.48) |

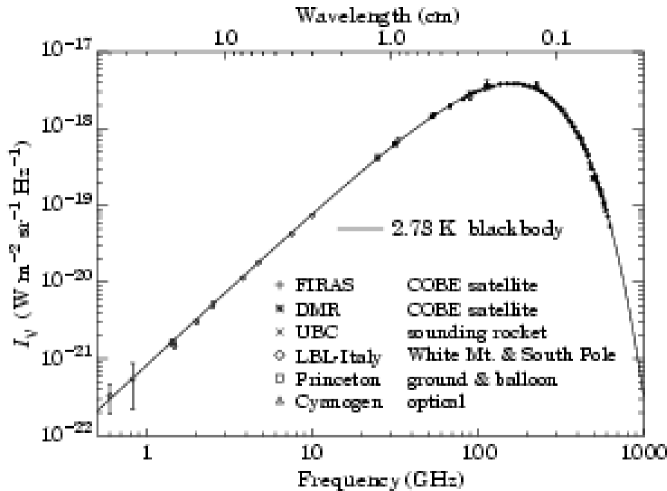

De la même manière, pour des espèces non relativistes, l’impulsion subissant toujours le redshift (1.32), la fonction de distribution reste invariante après découplage, et décroît d’un facteur menant à une variation de la température en . La conséquence fondamentale de ce scénario est l’existence actuelle d’un fond de rayonnement diffus de photons dans tout l’univers vérifiant une distribution de corps noir à la température (1.48). Ce fond de rayonnement d’origine cosmologique161616CMBR a été effectivement détecté par Penzias et Wilson [275], et vérifie une loi de corps noir à la température actuelle171717C’est le meilleur corps noir actuellement connu. de (voir Fig. 1.3).

L’origine physique du rayonnement fossile est dans le découplage entre la matière et les photons essentiellement dû à la recombinaison entre les électrons et les protons. Le redshift de la surface de dernière diffusion, i.e. le redshift à partir duquel l’univers est devenu transparent aux photons, peut ainsi être estimé par celui correspondant à la recombinaison, soit , et ou une énergie181818. voisine de [218].

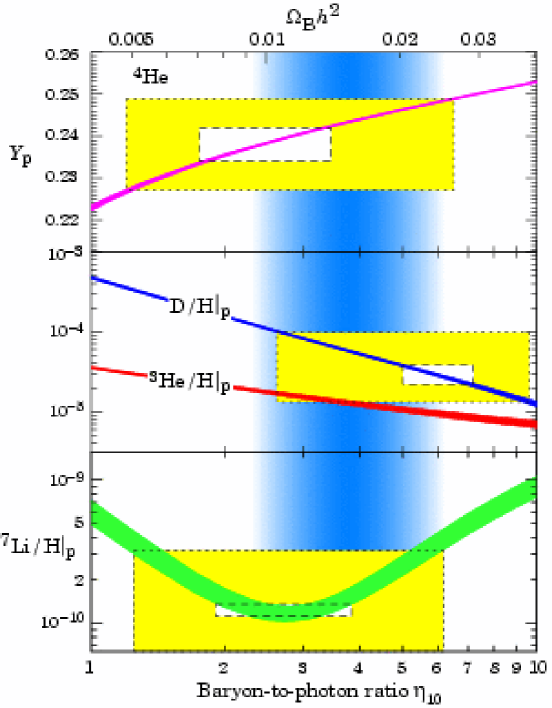

L’histoire thermique de l’univers peut ainsi être comprise en s’approchant de la singularité initiale à partir de la connaissance de la microphysique dominante aux échelles d’énergie en question. À des échelles d’énergie de l’ordre de , les réactions nucléaires prennent place dans le plasma et sont à l’origine de la nucléosynthèse primordiale. Tester les conséquences de celle-ci revient à vérifier la validité du scénario du big bang chaud à l’époque la plus reculée qui nous soit actuellement accessible. En particulier, les abondances relatives des différents éléments produit par ces réactions nucléaires peuvent être calculées et sont en accord avec les observations (voir Fig. 1.4). Pour des températures de l’ordre de le modèle standard prévoit également le découplage des neutrinos du plasma, leur température décroît alors en , comme les photons alors encore en équilibre thermique [cf. Eqs. (1.42) et (1.46)]. Cependant, le rayonnement de photons subit un réchauffement par annihilation électrons positrons. Il est possible de montrer191919La conservation de l’énergie (1.18) impose à l’entropie par unité de volume comobile, associé à l’équilibre thermique des photons , d’être conservé au cour de l’expansion. Celle-ci étant proportionnelle au facteur de dégénérescence, qui passe de (photons, électrons et positrons), à (photons), la température des photons augmente donc d’un facteur , le facteur d’expansion étant continu lors de la transition. que la conservation d’entropie génère sur le fluide de photons un accroissement de la température d’un facteur . Puisque les neutrinos ne subissent pas cet effet c’est donc également le rapport de température entre les deux fluides après la recombinaison et il vient, pour l’époque actuelle, .

Aux échelles d’énergie au delà de , la description de l’univers nécessite l’emploi de la physique des hautes énergies que nous verrons dans le chapitre suivant. Quoiqu’il en soit, il existe une limite absolue au modèle standard qui est l’époque de Planck au delà de laquelle il est peu raisonnable202020Mais non exclu. de supposer que la relativité générale et les autres interactions ne constituent plus une description correcte de la Nature.

1.3 Les faiblesses du scénario standard

La validité du modèle standard de cosmologie ainsi brièvement décrit repose donc essentiellement sur l’observation du décalage vers le rouge des objets distants, de l’existence du fond diffus cosmologique et des abondances des éléments légers prédites par la nucléosynthèse primordiale. Bien qu’il soit possible de construire des théories alternatives pour chacune de ces observations séparément [43, 110, 188, 255], le modèle du big bang chaud reste le plus simple et complet pour décrire l’univers jusqu’à des énergies de l’ordre de la dizaine de.

Cependant, quelques observations ne trouvent pas d’explications raisonnables dans le cadre du modèle standard et doivent être décrites par l’intermédiaire de paramètres ad hoc. Comme nous le verrons dans le chapitre 3, elles ne peuvent être correctement interprétées que dans le cadre de l’univers primordial, à des échelles d’énergie bien au delà de la nucléosynthèse primordiale, nécessitant l’extrapolation de la physique des hautes énergies.

1.3.1 L’univers plat

Dans la section 1.2.3, nous avons vu que les valeurs mesurées des paramètres cosmologiques montrent que l’univers est actuellement de faible courbure (cf. Fig. 1.2). Pour une équation d’état avec constant, à partir des équations (1.16) et (1.25), il vient

| (1.49) |

La solution est soit instable, soit un attracteur, selon le signe de . Dans un univers en expansion , et actuellement avec et , , cette solution est un attracteur. Cependant, il est facile de voir à partir des équations (1.21) à (1.24), (1.32) et (1.43) que

| (1.50) |

et la domination du terme de constante cosmologique s’efface pour . Il en résulte que pour des redshifts , la platitude de l’univers est instable [334, 159]. Ceci reste valable dans l’ère de radiation avec . Ainsi, pour que nous observions aujourd’hui , il a fallu qu’au moment de l’équivalence, pour , le paramètre de densité soit égal à l’unité à près, et à près à l’époque de Planck212121L’univers était donc extrêmement proche du cas euclidien dans l’univers primordial..

Un tel ajustement des conditions initiales222222Fine tunning. nuit à la généricité du modèle et reflète certainement la présence d’autres phénomènes physiques dans l’univers primordial que nous évoquerons au chapitre 3.

1.3.2 L’homogénéité

L’hypothèse d’homogénéité de l’univers est contenue dans le principe cosmologique qui nous a permis d’écrire la métrique FLRW (1.6). Elle est donc à la base du modèle standard et confirmée par les observations. On peut néanmoins s’interroger sur les mécanismes physiques à l’origine de cette homogénéité. La fraction d’univers observable actuellement peut être quantifiée à partir de la métrique (1.6). Pour un observateur actuel situé au rayon comobile , les photons émis à , en la position l’atteindront en un temps conforme tel que

| (1.51) |

Autrement dit, au temps conforme , l’horizon des particules est précisément à la coordonnée comobile , les photons situés au delà de n’ont donc pas encore, à , atteint l’observateur. La distance propre à l’horizon est alors, d’après (1.6) et (1.51)

| (1.52) |

ou, exprimée en fonction du temps cosmique

| (1.53) |

Cette dernière équation montre plus clairement que la distance à l’horizon peut être infinie. Dans le cadre du modèle standard, pour constant et , l’équation de Friedmann (1.15) s’intègre à l’aide de (1.43) pour donner l’évolution du facteur d’échelle232323En négligeant la constante cosmologique pour [cf. Eq. (1.50)].

| (1.54) |

Si , l’équation (1.53) diverge en zéro et la distance à l’horizon est infinie. Inversement, pour , elle s’intègre et est une fonction du temps242424On a également dans ce cas .

| (1.55) |

Il en résulte que l’univers observable aujourd’hui contient des régions causalement disjointes du passé, la distance à l’horizon s’accroissant avec le temps cosmique. Ainsi, la distance propre actuelle à la surface de dernière diffusion252525Elle correspond au découplage des photons à . est donnée par (1.51) et (1.52), avec , i.e.

| (1.56) |

et donc au moment du découplage, elle correspondait à une distance caractéristique de l’ordre de . Il est possible de la comparer à la distance à l’horizon à cette époque, i.e. la distance propre au delà de laquelle les régions de l’univers à cette époque n’étaient plus causalement connectées. D’après (1.52), celle-ci se réduit à . Le nombre de cellules projetées sur le ciel aujourd’hui et causalement déconnectés lors de la recombinaison est donc approximativement

| (1.57) |

soit pour . Inversement, la distance à l’horizon actuelle pour une cellule causale de la surface de dernière diffusion est , elle est donc actuellement vue sous un angle

| (1.58) |

L’homogénéité entre ces régions causalement déconnectées lors de la recombinaison est observée aujourd’hui dans l’isotropie du spectre du CMBR (cf. Fig. 1.3) à près. Le modèle standard ne permet pas de d’expliquer de telles corrélations entre ces différentes régions du ciel.

1.3.3 La formation des structures

La présence de structures gravitationnelles non linéaires aux petites échelles telles que les galaxies et les amas est interprétée comme le résultat de la croissance d’inhomogénéités de densité initiales par instabilité de Jeans (voir annexe 11.10). Dans le cadre du modèle de FLRW, en l’absence de constante cosmologique (voir Sect. 1.3.1), l’équation (1.49) s’intègre en fonction du facteur d’échelle

| (1.59) |

qui peut se réécrire

| (1.60) |

avec représentant l’écart du paramètre de densité à sa valeur critique dans un univers plat. Autrement dit, le contraste de densité dans un univers plat d’une région finie ayant une densité supérieure à la densité critique, i.e. , s’amplifie avec l’expansion de l’univers jusqu’à entrer dans le régime non-linéaire menant aux structures gravitationnelles observées. Dans le régime linéaire, il est toujours possible de développer le contraste de densité en série de Fourier permettant de définir les longueurs d’onde associées à ces fluctuations. Dans le modèle de FLRW, celles-ci sont dilatées par l’expansion, et les structures observées actuellement de longueur caractéristique correspondent à des fluctuations antérieures de longueur d’onde

| (1.61) |

À partir des équations (1.54) et (1.55), la distance à l’horizon évolue également avec le facteur d’échelle en

| (1.62) |

En comparant (1.61) et (1.62), on voit donc qu’il existe un redshift pour lequel quelque soit . Il est alors impossible dans le cadre du modèle de FLRW de trouver un mécanisme physique permettant de fixer de telles conditions initiales sur des distances correspondant à des régions causalement disjointes, ou superhorizons. Ce problème, comme celui de l’homogénéité, résulte directement de l’existence d’un horizon des particules et de la décélération de l’univers. Nous verrons dans le chapitre 3 qu’il est pleinement résolu par l’inflation.

1.4 Conclusion

Le modèle standard de la cosmologie fondé sur la gravitation d’Einstein est donc remarquablement confirmé par les observations pour des échelles d’énergie allant de aujourd’hui à quelques dizaines de lors de la nucléosynthèse primordiale. Il attribue néanmoins des propriétés inexpliquées à notre univers, telle la platitude, l’accélération récente de l’expansion, une homogénéité “magique”… Ces problèmes laissent entrevoir l’existence d’autres phénomènes physiques à l’œuvre dans l’univers primordial. L’échelle de Planck, qui marque l’insuffisance supposée d’une description purement géométrique de l’espace-temps, se trouvant à des énergies de l’ordre de , il est raisonnable d’espérer décrire ces phénomènes physiques, en deça de cette énergie, par la physique des hautes énergies couramment utilisée dans les expériences de physique des particules. Dans le prochain chapitre nous présenterons donc brièvement le modèle standard de la physique des particules, avant de nous intéresser à ses conséquences sur la cosmologie.

Chapitre 2 Le modèle standard de physique des particules

2.1 Introduction

Aux petites échelles de distances, par sa très faible intensité, la gravitation peut être négligée. Le monde microscopique sondé dans les accélérateurs de particules est ainsi régi par les trois autres interactions fondamentales de la Nature: l’électromagnétisme, l’interaction faible et l’interaction nucléaire forte. Le modèle standard de physique des particules donne un cadre théorique unifié décrivant l’interaction de la matière avec ces trois forces fondamentales. Pour cela, il s’appuie sur la théorie quantique des champs, issue de la relativité restreinte et de la mécanique quantique, où les objets fondamentaux sont des particules, événements de l’espace-temps, interagissant en respectant certaines symétries et dont les propriétés dépendent de l’échelle d’énergie à laquelle ils sont observés. Le modèle standard aujourd’hui comprend le modèle de Glashow, Weinberg et Salam [155, 355, 310] qui ont unifié l’électrodynamique quantique [136, 128, 312] et l’interaction faible en une théorie de jauge fondée sur la symétrie , à l’aide du mécanisme de Higgs [131, 173, 165, 213]. Le mécanisme de Higgs111Dans toute la suite, conformément à l’usage, ce mécanisme découvert simultanément par Englert et Brout [131], Higgs [173], et Guralnik, Hagen et Kibble [165], sera ainsi dénomé. est ainsi utilisé en physique des particules pour unifier les interactions et donner une explication à la masse des particules. Son existence est motivée par l’observation de ses conséquences222Et peut être même directement par la détection de sa particule associé à [93]., et les prédictions largement confirmées faites par ce modèle. Les généralisations de ce mécanisme sont intensément utilisées en cosmologie lors des transitions de phase, il est en outre à l’origine de la formation des cordes cosmiques par le mécanisme de Kibble [211]. L’interaction forte pouvant elle aussi être décrite par une théorie de jauge s’appuyant sur la symétrie , la chromodynamique quantique, on parle alors de modèle standard .

2.2 Les théories de jauge

La représentation des invariances imposées par la relativité restreinte au travers du groupe de Poincaré se trouve réalisée en mécanique quantique par la différenciation des particules selon leur masse et leur spin. Ces symétries de base de l’espace-temps représentées dans l’espace de Hilbert de la mécanique quantique sont effectivement réalisées dans la Nature par les bosons, particules de spin entier, et les fermions de spin demi-entier. Les particules observées se réduisent ainsi aux scalaires de spin nul, aux fermions de spin et aux champs vectoriels de spin unité333Le graviton de spin pourrait être également introduit, mais il n’existe pas à l’heure actuelle de théorie quantique prédictive de la gravitation.. En plus des symétries de base de l’espace-temps à l’origine des propriétés intrinsèques de la matière, la confirmation expérimentale du modèle standard suggère que les interactions entre ces particules sont elles aussi le produit de l’existence de symétries locales: les interactions sont en effet invariantes sous certaines transformations de coordonnées et des champs. Des charges peuvent être définies pour toutes les particules quantifiant leur comportement face à ces symétries locales, on construit alors une théorie, dite “de jauge”, quantifiée et prédictive [360, 367, 139, 361, 134].

2.2.1 L’électrodynamique

La théorie régissant les interactions électromagnétiques est basée sur la symétrie de jauge locale , i.e. l’invariance de l’interaction par la multiplication des champs par une phase complexe dépendant de l’événement. Cette symétrie est une des plus simple continue, car abélienne, permettant de construire une théorie de jauge et servira de modèle de prédilection pour l’étude des cordes cosmiques dans les chapitres suivants.

À l’aide du tenseur de Faraday , les équations de Maxwell [253] peuvent être réexprimées sous leur forme covariante444Le tenseur de Faraday est relié aux champs électriques et magnétiques par et .

| (2.1) |

avec

| (2.2) |

le tenseur dual de dans l’espace de Minkowski, le quadrivecteur courant source du champ, et le tenseur de Levi-Civita complètement antisymétrique dans ses indices et tel que . Le tenseur antisymétrique de rang vérifiant les identités de Bianchi

| (2.3) |

il s’exprime également comme un champ de gradient

| (2.4) |

où est le potentiel vecteur associé. L’équation (2.4) est définie à un gradient près, c’est-à-dire qu’il existe une invariance de jauge des équations de Maxwell par rapport à n’importe quelle transformation du potentiel vecteur du type

| (2.5) |

où est une fonction scalaire. L’évolution des champs électromagnétiques libres (2.1) peut également être obtenue par les équations d’Euler-Lagrange à partir de la densité lagrangienne555L’invariance de cette densité lagrangienne sous les transformations de jauge (2.5) est assurée par la conservation du quadrivecteur courant par (2.1), après intégration par partie de (2.6).

| (2.6) |

Si l’on s’intéresse maintenant aux fermions de masse , leur propagation libre est régie par le lagrangien666Dans toute la suite, nous désignerons par lagrangien, la densité lagrangienne correspondante. de Dirac [115]

| (2.7) |

qui est trivialement invariant sous un changement de phase global . L’idée générale des théories de jauge est alors d’imposer une invariance locale, autrement dit on souhaiterait rendre le lagrangien de Dirac (2.7), indépendant des transformations locales, i.e. . Il est facile de voir, à partir de (2.7) que ceci n’est possible que par l’introduction d’un champ quadrivectoriel tel que

| (2.8) |

à condition de remplacer le terme cinétique par une dérivée covariante sous ces transformations

| (2.9) |

Le lagrangien des fermions invariant s’écrit alors

| (2.10) |

La dynamique propre du champ vectoriel vérifiant (2.8) ne peut être donnée que par les équations (2.1) et (2.4). Le dernier terme du lagrangien de Dirac invariant sous s’interprète comme le terme source du champ électromagnétique avec . Il est conservé car c’est également le courant de Nœther associé à l’invariance de la théorie. Le champ bosonique auquel il est couplé [voir Eq. (2.10)] est la représentation de la particule médiatrice de l’interaction: le photon.

Ainsi, le simple fait d’imposer aux fermions libres l’invariance locale sous les transformations de jauge permet de construire une théorie décrivant leurs interactions électromagnétiques par le biais d’un champ vectoriel qu’on interprète comme étant le photon. Le nouveau paramètre introduit est simplement la charge représentant la sensibilité des particules à ce nouveau couplage. Le lagrangien décrivant l’électrodynamique des fermions est donc

| (2.11) |

De la même manière, à partir du lagrangien de Klein-Gordon [217] décrivant l’évolution libre des particules scalaires complexes,

| (2.12) |

l’invariance par la symétrie de jauge locale permet d’imposer leur couplage au champ électromagnétique. Le lagrangien de l’électrodynamique scalaire est alors donné par

| (2.13) |

La théorie électromagnétique est aujourd’hui remarquablement vérifiée par l’expérience, ses prédictions sont en effet vérifiées à près dans les accélérateurs [164].

2.2.2 La chromodynamique

L’interaction nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, peut également être décrite par une théorie de jauge fondée sur le groupe de symétrie non abélien rendant compte du confinement de cette interaction. Contrairement à l’électrodynamique, de portée infinie, cette dernière n’agit qu’aux échelles des nucléons, de l’ordre de .

Par analogie avec ce qui précède, on décrit l’interaction forte des quarks à partir du lagrangien de Dirac (2.7), en imposant son invariance sous les transformations du groupe des matrices unitaires de rang et de déterminant unité, i.e. sous la transformation

| (2.14) |

étant cette fois un triplet de spineurs. Par soucis de simplicité, nous omettrons à partir d’ici ses indices. En suivant la même démarche que pour la symétrie , l’invariance locale est obtenue par l’introduction d’une matrice de champ vectoriel se transformant sous par

| (2.15) |

permettant de définir la matrice de dérivées covariantes

| (2.16) |

Par propriété de , il y a huits777Pour des matrices unitaires de rang et de déterminant unité, il y a composantes indépendantes. champs vectoriels indépendants qui s’identifient aux générateurs du groupe et qui correspondent aux huit particules scalaires portant l’interaction et appelées les gluons. Leur dynamique propre peut également être obtenue par symétrie, en imposant l’invariance de jauge. La généralisation de (2.4) pour une symétrie non abélienne est

| (2.17) |

et on montre que le lagrangien associé, invariant de Lorentz et conservant ls symétrie de parité, peut toujours se ramener à

| (2.18) |

la trace portant sur les composantes matricielles [357]. La chromodynamique décrivant l’interaction des quarks et des gluons peut par conséquent être décrite par le lagrangien

| (2.19) |

Il est alors possible de montrer que la charge portée par les quarks, appelée la couleur, est inobservable à nos échelles d’énergie dû aux propriétés de confinement de cette intéraction: son intensité est en effet d’autant plus forte que les échelles de distances observées sont grandes [91, 137, 41, 119, 372]. Les particules sensibles à l’intéraction forte, à nos échelles d’énergie, sont alors un assemblage de quarks et gluons de charge totale de couleur nulle, ou blanche, intéragissant par échange de mesons, des particules scalaires formés d’une paire quark-antiquark [148, 373, 164].

2.2.3 L’interaction électrofaible

La force faible est à l’origine des désintégrations violant la parité. La première théorie effective proposée était basée sur une interaction de type “courant-courant” [135, 325, 309] de lagrangien

| (2.20) |

où les courants chargés font intervenir les différents fermions couplés par l’interaction, i.e. les quarks et leptons

| (2.21) |

L’opérateur introduit artificiellement, permet la violation de la parité observée dans les intéractions, et les couplages s’effectuent entre des doublets de particules générant une symétrie dite d’isospin faible. Ils sont formés d’un lepton et de son neutrino associé , et du doublet de quarks états propres de l’interaction . Cette théorie effective pose de nombreux problèmes, le plus important d’entre eux étant que la constante de couplage est dimensionnée888C’est également le cas de la gravitation., rendant la théorie non renormalisable après quantification, i.e. non prédictive. Elle n’est pas une théorie de jauge et n’explique pas les interactions par courant neutre telles que les diffusions de neutrinos sur des électrons.

En constatant une symétrie globale d’isospin faible, on pourrait penser naturellement, suivant les exemples de l’électromagnétisme et des intéractions fortes, construire une théorie de jauge décrivant l’interaction faible se basant sur le groupe de Lie . Comme pour la chromodynamique ou l’électrodynamique, une telle théorie introduirait des bosons vecteurs additionnels, au nombre de trois999 c’est le nombre de générateurs du .. La violation de la parité peut, quant à elle, être introduite au travers des représentations irréductibles de , les particules de chiralité “droite” faisant partie d’un singulet de charge d’isospin nulle, et les particules “gauches”, sensibles à l’interaction, d’un doublet de charge , comme suggéré par (2.21). En notant les doublets et les singulets, le lagrangien d’une telle théorie s’écrirait alors comme une somme sur les différentes familles de particules, les “saveurs”, des termes invariants de jauge

| (2.22) |

où est la matrice de des bosons vecteurs, son tenseur de type Faraday associé [cf. Eq. (2.17)] et la dérivée covariante pour les doublets

| (2.23) |

étant la constante de couplage de l’interaction. En décomposant les bosons vecteurs sur les générateurs de , i.e. les trois matrices de Pauli ,

| (2.24) |

il est possible de retrouver les courants chargés de la théorie effective, à ceci près que la constante de couplage est maintenant remplacée par un terme faisant intervenir les propagateurs des bosons vectoriels chargés avec . De même, les intéractions de type courant neutre s’expliquent maintenant par l’échange du boson .

Ces interactions ont d’autres parts la propriété de faire intervenir les charges électromagnétiques au sein même des bosons vecteurs . Dans les interactions observées expérimentalement, on constate également la stricte conservation d’un nombre scalaire, l’hypercharge

| (2.25) |

où est la charge électromagnétique et la projection d’isospin associée aux particules de , i.e. pour les singulets et pour chaque composante des doublets, respectivement. Cette symétrie peut être jaugée par une symétrie locale additionnelle unifiant l’électromagnétisme et les courants neutres [155]. Le lagrangien de la théorie s’écrit alors

| (2.26) |

où les nouvelles dérivées covariantes apparaissant dans (2.22) pour les composantes gauches et droites, respectivement, sont données par

| (2.27) | |||||

| (2.28) |

Une telle théorie ne décrit absolument pas les interactions qu’elle se propose de modéliser. En effet, les bosons vecteurs y sont prédits de masse nulle, suggérant une portée infinie de l’interaction faible, contrairement à ce qui est observé. Il faudrait en réalité qu’ils soient très massifs afin que l’influence de l’impulsion de ceux-ci soit négligeable devant leur masse pour que les termes en dans le lagrangien donnent des propagateurs constants à basse énergie compatibles avec l’interaction “courant-courant”. Or des termes de masse en brisent l’invariance de jauge de la théorie. Le problème trouve sa solution dans le mécanisme de Higgs [131, 173, 165], qui introduit une particule scalaire supplémentaire à l’origine de la masse des particules auxquelles elle est couplée.

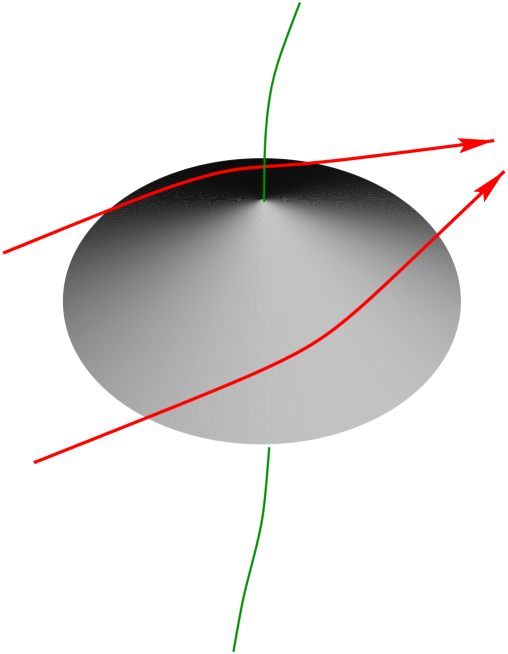

2.3 Le mécanisme de Higgs

Le mécanisme de Higgs [131, 173] met en jeu la brisure d’une symétrie, i.e. le non respect de la symétrie d’une théorie par l’état fondamental: l’idée en est simplement que si une équation admet une certaine symétrie et plusieurs solutions, celles-ci peuvent ne pas la respecter101010Le principe de Curie assure cependant que l’ensemble des solutions doit respecter la symétrie.. Pour illustrer ce mécanisme, il est d’usage de considérer une symétrie locale.

Soit le champ scalaire complexe de Higgs, invariant sous les transformation de jauge , en auto-interaction dans un potentiel . D’après (2.13), sa dynamique est régie par le lagrangien

| (2.29) |

où est le tenseur de type Faraday associé au boson vectoriel tel que

| (2.30) |

La théorie est alors effectivement invariante sous les transformations de jauge

| (2.31) |

Pour pouvoir définir une théorie quantique renormalisable, et donc prédictive, le potentiel ne peut faire intervenir que des termes de masse et d’auto-interaction en , au plus. La brisure de symétrie intervient lorsque le potentiel est de la forme

| (2.32) |

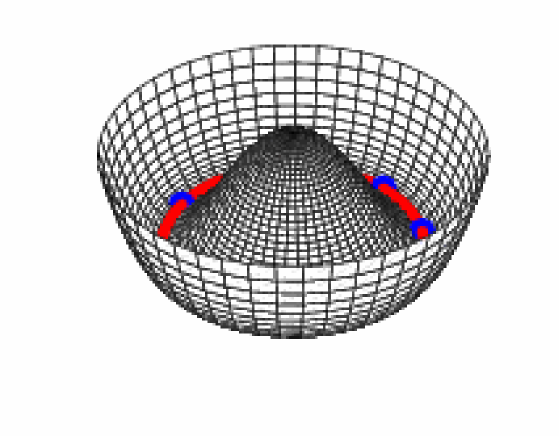

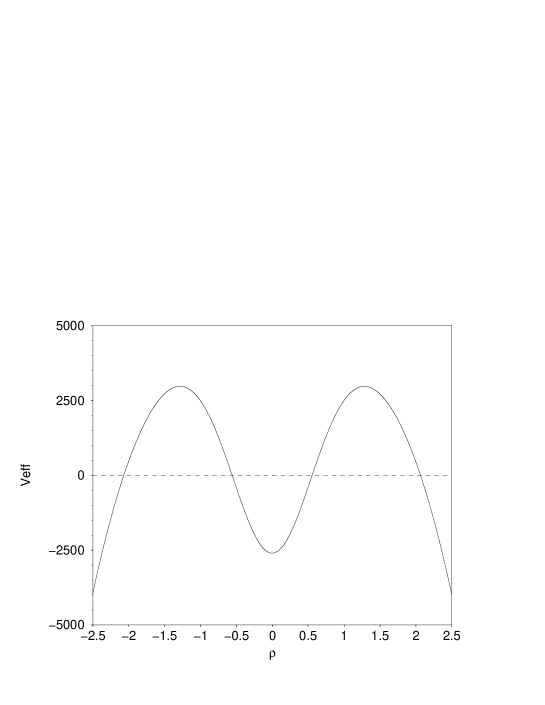

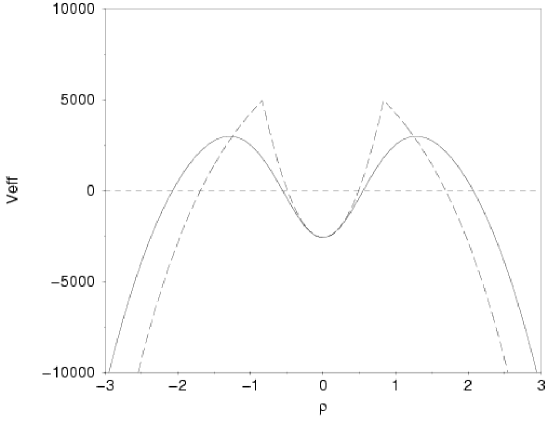

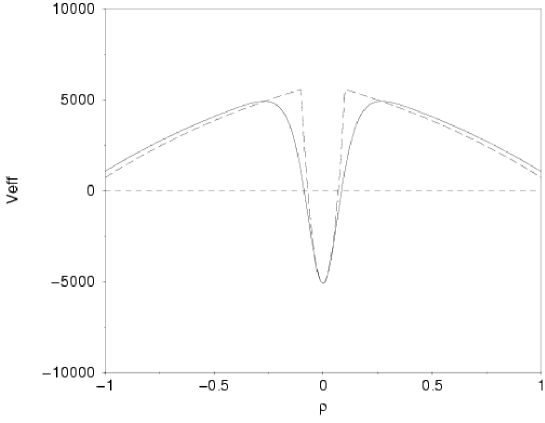

avec la constante d’autocouplage du champ scalaire et sa valeur moyenne dans le vide111111Vacuum expectation value ou vev.. Dans ce cas, l’état fondamental stationnaire du champ est alors obtenu en imposant une énergie minimale, i.e. une valeur du potentiel minimale qui, d’après (2.32), est obtenue pour (cf. Fig. 2.1).

L’ensemble des valeurs moyennes du champ de Higgs dans son état fondamental est donc de la forme

| (2.33) |

avec une phase complexe arbitraire (cf. Fig. 2.1). Chacun de ces états n’est clairement plus invariant sous les transformation de jauge , brisant ainsi la symétrie en question. Notons que le lagrangien à l’origine de la brisure et la théorie sous-jacente sont toujours invariants sous , ainsi que l’ensemble des états vides.

Pour explorer les conséquences physiques du phénomène il est commode de développer le champ de Higgs autour de son état fondamental afin d’en extraire la forme de ses excitations,

| (2.34) |

Pour de petites fluctuations autour de , et en choisissant , ce qui localement est toujours possible, cette expression se réduit au premier ordre en

| (2.35) |

dans la mesure où et . Le lagrangien (2.29) se développe alors, au deuxième ordre en ces champs, en

La brisure de symétrie a donc donné naissance, a priori, à deux champs scalaires réels et . Le champ est un champ scalaire réel en interaction de masse , alors que le champ , quoiqu’également en intéraction, ne comporte pas de terme de masse [cf. Eq. (2.12)]; il est couramment appelé boson de Goldstone [157, 158, 260]. Physiquement les bosons de Goldstone ne peuvent exister que pour la brisure d’une symétrie globale, i.e. sans champ de jauge associé. En effet, dans le cas présent, le champ peut être absorbé dans les transformations de jauge de l’équation (2.31) en choisissant

| (2.37) |

il ne constitue donc pas, pour une symétrie locale, un degré de liberté physique. Le résultat essentiel de ce mécanisme et que les bosons de jauge possèdent après brisure une masse physique proportionnelle à la vev du champ de Higgs. Il est clair sur l’équation (2.29) que le lagrangien est effectivement invariant de jauge, et met en jeu maintenant, par le biais du champ de Higgs, des bosons vecteurs massifs.

Pour revenir à l’interaction électrofaible, le même mécanisme est généralisé à la symétrie . La théorie décrivant cette interaction est effectivement celle résumée au paragraphe précédent, mais du fait du mécanisme de brisure de symétrie, seul la jauge reste encore observable à basse énergie au travers de l’électrodynamique. Le mécanisme de Higgs appliqué à permet donc de donner une masse aux bosons vecteurs , tout en conservant une théorie renormalisable [185, 186, 187]; il est par conséquent prédictif. En effet, considèrons un doublet de champs scalaires complexes d’hypercharge

| (2.38) |

de lagrangien (2.29) dans lequel la dérivée covariante l’est maintenant par rapport aux transformations de

| (2.39) |

En choisissant la valeur moyenne dans le vide du doublet de Higgs le long de la composante non chargée121212C’est un choix de jauge sans effet physique a priori.

| (2.40) |

il est possible d’étudier, comme pour la brisure de , les fluctuations des champs dans leur nouvel état de vide en les décomposant sur les générateurs de

| (2.41) |

Une transformation de jauge permet, comme dans le cas abélien, de réabsorber les phases dans les masses, et de s’intéresser seulement au champ . Le lagrangien se réduit donc, au deuxième ordre en ces nouveaux champs, à

Comme pour la brisure de , il apparaît un champ scalaire neutre de masse , le boson de Higgs, et les bosons vecteurs acquièrent une masse comme et qui se trouvent maintenant couplés. Le couplage entre les bosons vecteurs neutres peut être mieux compris physiquement en introduisant deux nouveaux champs

| (2.43) | |||||

| (2.44) |

avec l’angle faible131313Weak angle. défini par

| (2.45) |

Il est facile de voir à partir de (2.3) que les termes de masse et de couplage entre et se réduisent uniquement à un terme de couplage pour le boson en

| (2.46) |

et que, autrement dit, le boson reste de masse nulle: il peut être identifié au photon générant la symétrie électromagnétique, alors que le boson vecteur , à l’origine des courants neutre, est de masse . À partir du couplage entre neutrinos, de charge électromagnétique nulle, donné par (2.22), il est possible de relier les constantes de couplage introduites, i.e. , et , à la constante de couplage électromagnétique par

| (2.47) |

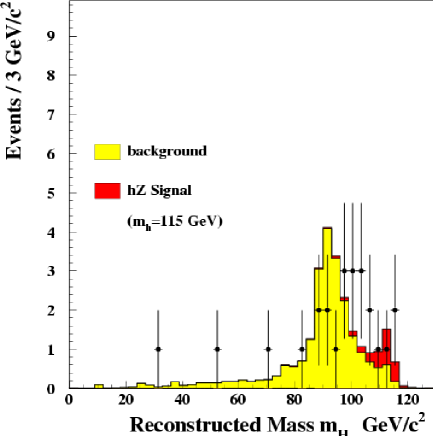

Expérimentalement, connaissant la constante de couplage effective de l’interaction faible , celle de l’électromagnétisme , et l’angle faible déterminé à partir des couplages quarks et leptons [164], la masse des prédite est de , et celle du , . Ces particules ont effectivement été observées dans les accélérateurs avec des masses extrêmement voisines des valeurs prédites [164], confirmant ainsi le modèle de Glashow-Weinberg-Salam. Actuellement, la particule associé au Higgs aurait peut être été directement détectée (cf. Fig. 2.2), la mesure de sa masse fixerait alors la constante d’autocouplage141414 est déjà déterminé par les mesures des masses des bosons vecteurs massifs, . et confirmerait le mécanisme de Higgs.

La masse des autres particules est obtenue par leur couplage au champ de Higgs. Ainsi pour des fermions, un couplage de type Yukawa [368] en

| (2.48) |

permet d’obtenir après brisure de symétrie des fermions massifs de masse . Les différentes masses des diverses particules sont alors introduites par le biais de leur constante de couplage au champ de Higgs.

2.4 Prédictions et limites du modèle standard

Dans les sections précédentes, nous avons brièvement décrit les bases classiques du modèle standard. La théorie complète décrivant les interactions fondamentales nécessite cependant d’être quantifiée, donnant ainsi tout son sens à la notion de particule. Sans entrer dans le détail et les difficultés inhérentes à la quantification151515La méthode de “quantification canonique” sera néanmoins détaillée dans la partie III., celle-ci permet essentiellement de prédire les sections efficaces de toutes les interactions entre les particules, telles qu’on peut les mesurer dans les accélérateurs, mais également de les extrapoler à des échelles d’énergie bien plus élevées, telles celles de l’univers primordial.

2.4.1 La quantification et la renormalisation

L’existence physique d’une configuration de particules peut être identifiée, dans la théorie quantique des champs, à un état donné d’un espace de Fock, i.e. une supperposition infinie d’espaces de Hilbert dans lesquels évolue chaque particule. L’opérateur d’évolution agissant dans cet espace permet de connaître l’amplitude de probabilité de passage d’une configuration de particules en , à la configuration finale en . Il est possible de montrer que ces amplitudes de probabilités se réduisent aux calculs de la valeurs moyenne dans le vide initial du produit ordonné des champs en interaction [228, 313]

| (2.49) |

où les sont les champs considérés dans les états de Fock de transition et l’opérateur produit ordonnant les champs selon les temps décroissants. Dans la représentation d’interaction, le terme se réduit aux parties du lagrangien de la théorie classique autre que celles décrivant la propagation libre des champs. Le membre de droite est aussi noté comme fonction de Green en interaction à points. Dans l’approche perturbative on développe l’opérateur d’évolution (le terme en exponentielle) en puissances successives de la constante de couplage et des champs libres. La fonction de Green de l’interaction se réduit en une somme infinie de termes faisant intervenir les fonctions de Green libres de la théorie à deux, trois, …, points qui s’identifient à

| (2.50) |

Celles-ci s’interprètent comme des corrections dues aux fluctuations quantiques des champs en interactions, et sont souvent les seules qu’il est possible de calculer analytiquement.

Le calcul effectif des corrections quantiques peut s’effectuer au moyen de la quantification par l’intégrale de chemin [114, 138]. En effet, il est possible de montrer que la fonctionnelle161616C’est également l’amplitude de persistance du vide en présence des sources externes .

| (2.51) |

avec l’ensemble des densités de courant externe, est génératrice des fonctions de Green en interaction

| (2.52) |

Il est ainsi possible de tenir compte des fluctuations quantiques des champs dans les interactions. Cependant, leur nature quantique ne s’accommode pas du tout de leur définition locale, et les termes apparaissant dans ce développement sont en général infinis. Pour rendre la théorie prédictive il faut alors procéder à la renormalisation.

Le processus de renormalisation consiste à ajouter un nombre fini de contre-termes, à un ordre donné, dans le lagrangien initial de manière à annuler ces divergences. Ces contre-termes peuvent alors être absorbés dans une redéfinition des champs et des constantes de la théorie, celles-ci devenant alors des fonctions de l’échelle d’énergie considérée. Les prédictions de la théorie sont finalement assurées par la connaissance de ces fonctions dont les variations avec l’énergie sont comparées et vérifiées par l’expérience (voir figure 2.3). C’est ’t Hooft [185, 186, 187] qui a montré que les théories de jauge avec brisure de symétrie étaient renormalisables sous certaines conditions fixant de manière unique la forme même des termes d’interaction à celles que nous avons utilisées dans les sections précédentes. Le modèle standard de la physique des particules ainsi construit décrit de manière satisfaisante la physique sondée dans les accélérateurs pour des énergies allant jusqu’à la centaine de . Il laisse néanmoins certaines questions en suspens dont les tentatives de réponse suggèrent que ce modèle ne constitue qu’une théorie effective d’une théorie physique plus complète.

2.4.2 L’unification

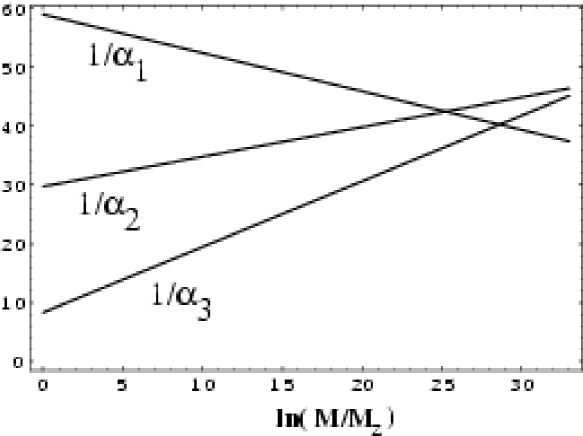

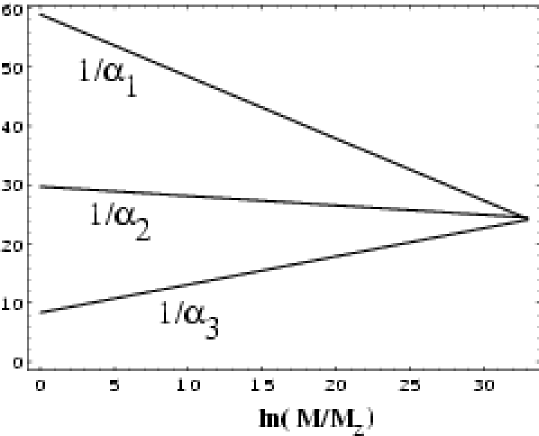

La forme unifiée de l’interaction électrofaible du modèle standard pose naturellement le problème de l’unification des autres interactions. Pourquoi deux interactions seulement seraient la manifestation d’un même phénomène ? Par la renormalisation des constantes de couplage, il est possible d’en calculer leur évolution avec l’échelle d’énergie (cf. Fig. 2.3), et les mesures actuelles semblent montrer que ces constantes sont du même ordre de grandeur lorsque les énergies échangées sont de l’ordre de (cf. Fig. 2.4), suggérant que la chromodynamique devait également être unifiée avec l’interaction électrofaible [149, 89].

Un problème d’envergure réside également dans l’inclusion de la gravitation. Celle-ci peut également être exprimée sous forme d’une théorie de jauge sous les transformations locales de coordonnées dont l’action s’écrit [175]

| (2.53) |

où est le scalaire de Ricci et le déterminant de la métrique. La constante de couplage étant dimensionnée, la gravitation d’Einstein n’est pas renormalisable, et donc non prédictive après quantification. Du point de vue théorique, ceci renforce l’idée selon laquelle le modèle standard incluant la gravité cette fois-ci, n’est qu’une théorie effective à basse énergie. Néanmoins, l’échelle d’énergie à laquelle les effets quantiques sont susceptibles de modifier notablement la gravité est celle de Planck171717 est la seule longueur que l’on puisse construire à partir des ces trois constantes fondamentales., i.e. et donc dans la pratique, largement au delà des échelles d’unification des autres interactions. La relativité générale est encore, à ces énergies, une très bonne description de la gravitation.

2.4.3 Les paramètres libres

Bien que vérifié au pourcent près, le modèle standard met en jeu paramètres indépendants qui sont les constantes de couplage, les angles de mélange et les masses (ou constantes de couplage au Higgs) des diverses particules, ce qui n’est pas complètement satisfaisant du point de vue théorique.

Le modèle standard ne propose aucune explication relative à la quantification de la charge, i.e. au fait que les charges des quarks sont en exactement, étant la charge de l’électron. Cette symétrie entre leptons et hadrons suggère également que ces paramètres a priori indépendants pourraient être reliés dans une théorie plus générale.

Le modèle standard ne donne pas non plus d’explication au problème de hiérarchie des masses. La brisure de symétrie électrofaible donne une échelle d’énergie naturelle à la théorie autour de . Bien que le quark top possède une masse de cet ordre, les autres particules s’étalent sur un spectre de masse bien plus large, ainsi, pour décrire des électrons de masse , il faut que leur constante de couplage soit extraordinairement faible, ce qui est encore une forme de fine tunning.

Enfin, la renormalisation de la théorie introduit un nouveau paramètre qui est l’échelle d’énergie considérée, et dont dépendent les autres paramètres du modèle. Pour un champ scalaire, à l’ordre d’une boucle, il est possible de montrer que les contre-termes ajoutés au lagrangien initial (nu) renormalisent sa masse en

| (2.54) |

La masse physique observée est alors que est le paramètre fondamental de la théorie. Si la théorie dont on mesure les effets aujourd’hui est valable jusqu’à l’échelle de Planck, i.e. , alors pour observer un boson de Higgs de il faudrait que soit ajusté à près dans la théorie fondamentale.

2.4.4 L’énergie du vide

Le vide tel qu’il est interprété en théorie quantique des champs est sujet aux fluctuations quantiques des multiples champs en interactions. Bien que de valeurs moyennes nulles, celles-ci contribuent néanmoins à l’énergie du vide telle qu’elle apparaît dans la constante cosmologique des équations de Friedmann (1.15) si on suppose que les théories de physique des particules sont couplées à la gravitation, ne serait-ce que par les termes cinétiques181818Par exemple, pour le terme cinétique d’un champ scalaire on a .. Ainsi pour un champ scalaire libre de lagrangien (2.12), la densité d’énergie du champ dans l’état de vide s’obtient à partir du tenseur énergie-impulsion

| (2.55) |

Avec le quadrivecteur impulsion du champ et après quantification du champ scalaire191919Un calcul similaire sera détaillé au chapitre 7., il vient

| (2.56) |

Dans le cas particulier d’un champ de masse nulle, et en intégrant jusqu’à l’énergie de Planck, toujours en supposant que le modèle standard y est encore valable, l’équation (2.56) se simplifie en

| (2.57) |

La densité critique actuelle est de l’ordre de , soit dans les unités favorites . La contribution d’un tel champ à l’énergie du vide serait donc de l’ordre de , à comparer à la valeur actuelle mesurée par l’expansion de l’univers. Ce terme ne pose pas de problème s’il n’y a pas de couplage gravitationnel () car il peut être renormalisé à zéro, mais ce n’est plus le cas lorsque la gravité est considérée.

2.5 Conclusion

Le modèle standard de physique des particules est une excellente description des interactions électrofaible et nucléaire forte au moins jusqu’à des énergies de l’ordre de quelques centaines de . Ses prédictions vérifiées au pourcent près constituent une base solide des mécanismes qu’il invoque, tel que la brisure de symétrie par le biais d’un champ de Higgs. La découverte de sa particule associée en sera certainement la meilleure confirmation. Néanmoins, il laisse ouvert de nombreuses questions montrant qu’il n’est que la partie visible à nos échelles d’une théorie plus fondamentale. Le problème est que l’énergie potentiellement accessible dans des accélérateurs humains n’atteindra jamais, dans un futur prévisible, les échelles où la physique semble être radicalement différente. Cependant, comme nous l’avons évoqué au chapitre 1, ces énergies ont déjà été atteintes dans l’histoire de l’univers du fait de l’expansion. Ainsi, l’étude de l’univers primordial à des échelles d’énergies supérieures à , i.e. un univers âgé de moins de , permet de sonder les théories de physique des particules alors à l’œuvre. Inversement, la description quantique des champs est certainement celle qu’il convient d’utiliser dans l’univers primordial. La symbiose existant entre ces deux branches de la physique est effectivement fructueuse, et, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, permet de donner des éléments de réponse aux faiblesses des deux modèles standards, mais également de poser de nouvelles questions.

Chapitre 3 Au delà des modèles standards

3.1 Introduction

Les modèles standard de cosmologie et de physique des particules décrivant correctement la physique “à basse énergie”, les quelques extensions évoquées dans cette section vont donc concerner l’univers primordial, i.e des énergies supérieures à l’échelle de brisure électrofaible où l’univers était âgé de moins de . Le rôle essentiel du champ de Higgs dans cette transition de phase est certainement un exemple de l’importance qu’ont pu avoir les champs scalaires à ces époques. Ainsi, à l’approche hydrodynamique usuelle décrivant le contenu matériel de l’univers, est souvent préférée l’approche théorie des champs en espace-temps courbe. La dynamique de l’univers primordial est alors régie par les lois d’évolution d’un ou plusieurs champs quantiques.

3.2 Les champs scalaires cosmologiques

3.2.1 L’inflation

L’idée qu’un champ scalaire ait pu dominer la dynamique de l’univers primordial est à l’origine du mécanisme d’inflation, i.e. une phase d’accélération de l’expansion de l’univers, qui s’avère résoudre les problèmes du modèle de FLRW liés à l’existence d’un horizon des particules [166]. L’idée générale est que l’observation actuelle de régions causalement déconnectées du passé résulte de l’accroissement plus rapide de la distance à l’horizon par rapport au facteur d’échelle, ce qui est directement la conséquence du ralentissement de l’expansion dans l’ère de radiation et de matière. Le plus simple de ces modèles invoque le lagrangien (2.12) d’un champ scalaire dans un potentiel en espace-temps courbe

| (3.1) |

dont l’évolution s’obtient à partir de l’équation de Klein-Gordon

| (3.2) |

avec le déterminant de la métrique. Pour une métrique de FLRW (1.6) et un champ scalaire homogène, il vient

| (3.3) |

La densité d’énergie et la pression associées à ce champ peuvent s’obtenir à partir de son tenseur énergie-impulsion

| (3.4) |

Par identification de (3.4) avec le tenseur énergie-impulsion (1.10) d’un fluide parfait, l’équation (3.1) donne

| (3.5) | |||||

| (3.6) |

La dynamique de l’univers est donnée par les équations de Friedmann (1.15) et (1.16) qui deviennent

| (3.7) | |||||

| (3.8) |

où les termes de courbure et de constante cosmologique ont été négligés111La constante cosmologique peut néanmoins être considérée comme un terme constant du potentiel . puisque l’on s’intéresse à l’univers primordial (cf. Sect. 1.3.1). Dans le régime dit de “roulement lent” où l’énergie cinétique du champ scalaire reste négligeable devant son énergie potentielle, i.e.

| (3.9) |

il vient

| (3.10) |

et la dynamique de l’univers s’apparente alors à celle conduite par un terme de constante cosmologique pure [voir Eq. (1.24)]. Les équations de Friedmann (3.7) et (3.8) se simplifient en

| (3.11) |

et l’expansion de l’univers est accélérée garantissant la phase d’inflation

| (3.12) |

À partir des Eqs. (3.3) et (3.9), les potentiels satisfaisant les conditions de roulement lent doivent vérifier

| (3.13) |

La présence d’une telle période inflationnaire permet de résoudre le problème de l’horizon. Au premier ordre, d’après (3.11), le paramètre de Hubble est constant donnant lieu à une croissance exponentielle du facteur d’échelle

| (3.14) |

Pendant cette période, la distance à l’horizon des particules (1.53) se réduit à

| (3.15) |

pourvu que soit suffisamment grand, ce qui sera vérifié a posteriori. Ainsi, le rapport des distances à l’horizon entre le début d’une phase inflationnaire à et sa fin à vaut

| (3.16) |

avec . La distance à l’horizon au temps de Planck est d’après (1.52) , alors que la distance propre actuelle au mur de Planck est , qui ramenée au temps de Planck devient . Comme pour la surface de dernière diffusion, cette dernière est de plusieurs ordres de grandeur plus grande que l’horizon à cette époque. Le problème de l’horizon est donc résolu par l’inflation si

| (3.17) |

ou encore pour une phase inflationnaire telle que

| (3.18) |

Un tel facteur d’expansion est obtenue pour et vérifie donc l’hypothèse (3.15). Physiquement, la phase inflationnaire gonfle rapidement une région causale au temps de Planck de sorte qu’elle englobe aujourd’hui tout l’univers observable.

L’inflation résout aussi naturellement le problème de la platitude, en effet l’équation (1.49) d’évolution du paramètre de densité devient

| (3.19) |

qui s’intègre en

| (3.20) |

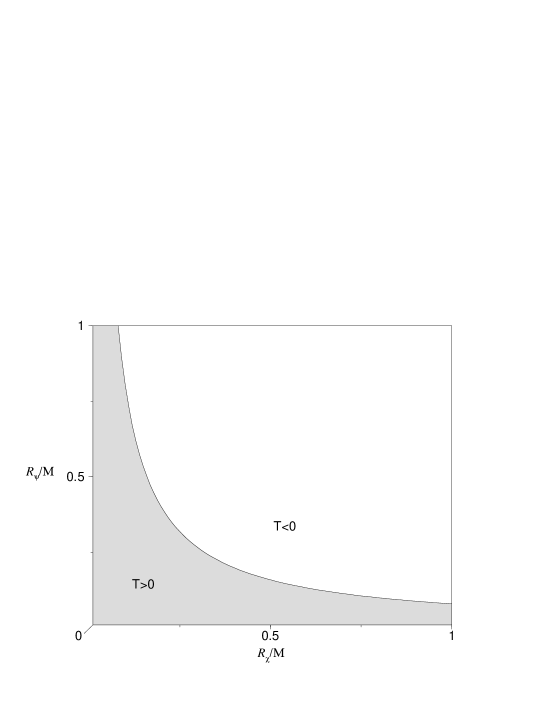

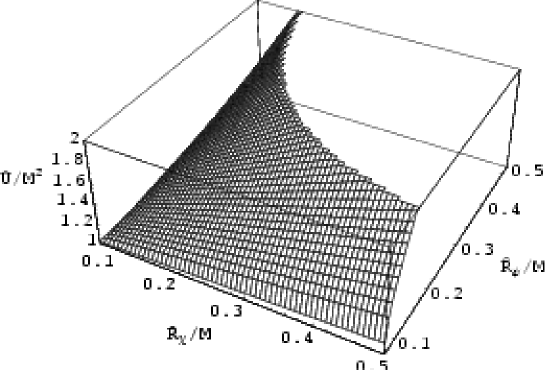

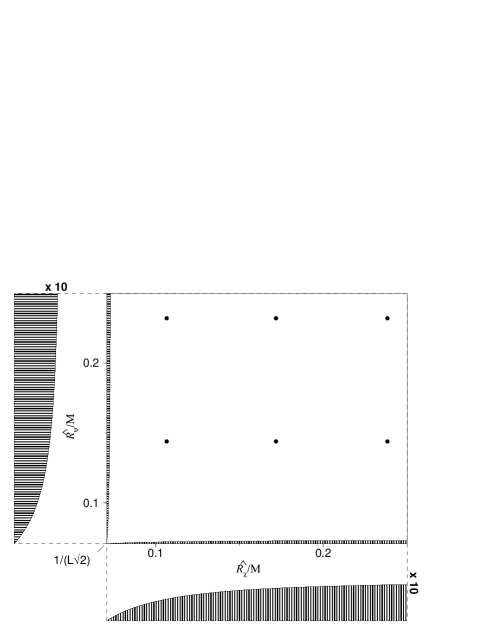

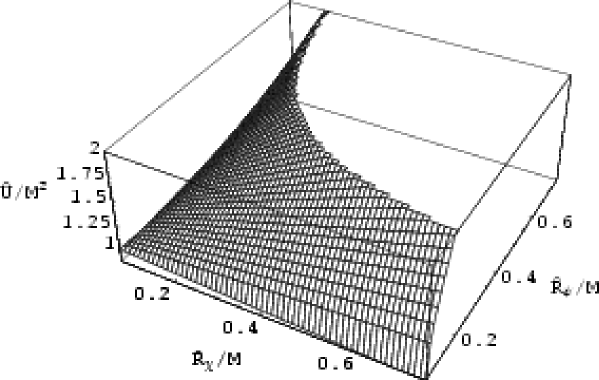

Ainsi, pour un taux d’expansion de , le paramètre de densité se retrouve fois plus proche de l’unité qu’il ne l’était avant la phase d’inflation, ce qui compense l’instabilité de par l’évolution ultérieure du facteur d’échelle (cf. chapitre 1.3.1).