![[Uncaptioned image]](/html/cond-mat/0406682/assets/x1.png)

Remerciements

Cette thèse s’est déroulée de septembre 2000 à juin 2004 au laboratoire de physique théorique de l’Ecole Normale Supérieure. Je remercie ses directeurs successifs Jean Iliopoulos et Eugène Cremmer d’avoir bien voulu m’y accueillir, ainsi que les secrétaires Michelle Leliepvre, Marcelle Martin et Nicole Ribet, dont la gentillesse, la compétence et le dévouement sont pour beaucoup dans la qualité de vie au laboratoire.

Je ne saurais trop insister ici sur la gratitude que j’éprouve envers ma directrice de thèse, Leticia Cugliandolo. Ses compétences scientifiques et le temps qu’elle a consacré à m’en faire bénéficier m’ont été extrêmement profitables. La confiance et le soutien qu’elle m’a prodigués m’ont aussi particulièrement aidé tout au long de ces quatre années.

J’ai eu aussi le plaisir de collaborer directement avec Simona Cocco, Rémi Monasson, Andrea Montanari et Martin Weigt. De tous j’ai beaucoup appris et je les remercie très chaleureusement de m’avoir fait partager leur expérience.

Mon initiation à la physique statistique des systèmes désordonnés a eu lieu au cours d’un stage à l’université d’Oxford, je suis très reconnaissant à David Sherrington d’avoir accompagné ces premiers pas.

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l’égard de Bernard Derrida, Satya Majumdar et Cris Moore pour avoir accepté de participer au jury de cette thèse, ainsi que mes plus vifs remerciements à Ton Coolen et Marc Mézard pour avoir assuré l’exigeante tâche de rapporteur.

Parmi les chercheurs avec qui j’ai eu la chance de discuter, je tiens à remercier en particulier Alain Barrat, Michel Bauer, Giulio Biroli, Jean-Philippe Bouchaud, Werner Krauth et Jorge Kurchan.

J’ai assuré au cours des deux dernières années des travaux dirigés au sein du magistère de l’Ecole Normale. Mes très sincères remerciements vont à ses responsables Jean-Marc Berroir et Christophe Dupraz de m’avoir accueilli au sein de leur équipe, ainsi qu’aux enseignants et chargés de TD avec qui j’ai travaillé : Henk Hilhorst, Jean Iliopoulos, Chi-Tuong Pham, Nicolas Régnault, Vincent Rivasseau et Jean Zinn-Justin.

Un grand merci aussi aux thésards avec qui la cohabitation dans le même bureau fut un plaisir, à savoir Christophe Deroulers, Serge Florens, Steffen Metzger, Sébastien Ray, et tout particulièrement Grégory Schehr.

Chapitre 1 Introduction

1.1 Les verres de spin

Le domaine de la physique dans lequel cette thèse prend place est né de l’effort théorique fourni pour expliquer les résultats d’expériences sur les verres de spin, composés produits en laboratoire à partir des années 70 [1]. Expérimentalement, un verre de spin est un alliage entre un élément noble, non magnétique, et une faible fraction d’atomes dotés de propriétés magnétiques. Ce mélange est effectué à haute température, les deux espèces formant alors une phase liquide. Lorsque l’alliage est refroidi, le composé se solidifie; le métal noble cristallise dans un réseau régulier, tandis que les éléments magnétiques, largement minoritaires, jouent le rôle d’impuretés placés aléatoirement au sein du réseau régulier.

Dans une telle situation, les interactions entre moments magnétiques des impuretés dépend de la distance les séparant d’une manière très particulière 111Ce phénomène, dit interaction RKKY d’après les noms de Ruderman, Kittel, Kasuya et Yosida, est expliqué dans la plupart des livres de physique du solide, par exemple [2].. Comme on peut s’y attendre, l’intensité de l’interaction décroît pour des atomes de plus en plus éloignés. Ce qui est notable, c’est que le signe de l’interaction est une fonction oscillante de la distance les séparant. Autrement dit, certaines des interactions entre moments magnétiques sont ferromagnétiques, tendant à les aligner dans le même sens, alors que d’autres sont antiferromagnétiques et favorisent donc les configurations antiparallèles.

La présence simultanée de ces deux types d’interaction va provoquer une dépendance originale des propriétés du système par rapport à la température 222On reste toujours en dessous de la température de fusion du verre de spin, les positions des impuretés magnétiques, et donc la valeur des interactions entre elles, restent gelées à partir de la préparation de l’échantillon.. Rappelons en effet la situation dans le cas où toutes les interactions sont ferromagnétiques. Les propriétés d’équilibre d’un tel système résultent d’une compétition entre un effet énergétique, les interactions tendant à aligner tous les spins dans la même direction, et un effet entropique, l’agitation thermique favorisant plutôt un état désordonné. A haute température c’est la contribution entropique à l’énergie libre qui est dominante, on a donc un état paramagnétique dans lequel les spins fluctuent autour d’une valeur moyenne nulle. Quand on abaisse la température on assiste à une transition de phase : en dessous d’une température critique, les effets énergétiques l’emportent, et le système acquiert une aimantation macroscopique, tous les spins étant alignés dans une direction commune. L’aimantation macroscopique est ici un paramètre d’ordre, qui croît continument de zéro quand on diminue la température en dessous de sa valeur critique.

Que devient cette image dans le cadre d’un verre de spin ? A haute température la phase paramagnétique n’est pas modifiée, mais la phase de basse température est différente. Le système cherche toujours à se bloquer autour d’une configuration des spins qui minimise son énergie, mais cette configuration ne peut pas être celle avec tous les spins alignés, puisqu’une partie des interactions sont antiferromagnétiques. On a donc une transition de phase où certains degrés de liberté se figent (ce qui se traduit par une singularité sur la chaleur spécifique de l’échantillon), mais sans apparition d’une aimantation macroscopique (ni même d’aucun ordre magnétique régulier).

Une première modélisation des verres de spin a été proposée par Edwards et Anderson en 1975 [3]. Elle consiste à placer spins d’Ising sur les sommets d’un réseau en dimension finie , avec des couplages entre proches voisins de signe quelconque. L’hamiltonien du modèle est donc :

| (1.1) |

Les indices désignent les sites du réseau, et la somme porte uniquement sur les couples de sites voisins. Insistons sur le caractère différent des variables et . Ces dernières sont supposées fixées, ou gelées (quenched) de la même façon que les impuretés magnétiques ne se déplacent pas dans un échantillon de verre de spin tant qu’on ne le fait pas fondre. Les variables sont par contre soumises à des fluctuations thermiques, selon la loi de probabilité de Gibbs-Boltzmann. Le paramètre d’ordre qui décrit la transition vers la phase de basse température est défini à partir des magnétisations locales (les crochets désignent la moyenne avec le poids de Gibbs-Boltzmann) comme

| (1.2) |

A cause du signe fluctuant des interactions, l’aimantation totale reste nulle dans la phase de basse température. Le paramètre d’Edwards-Anderson que l’on vient de définir sera par contre positif, chaque spin acquièrant une magnétisation non nulle, dont la direction fluctue d’un site à l’autre.

S’il était nécessaire de connaître les positions et les couplages entre impuretés magnétiques pour prédire le comportement d’un échantillon macroscopique de verre de spin, tout travail de modélisation serait voué à l’echec, tout comme si l’on devait connaître les positions de toutes les molécules d’un gaz pour établir son équation d’état. Heureusement ce n’est pas le cas : deux échantillons de verres de spins préparés selon le même protocole expérimental seront certes très différents au niveau microscopique, mais l’on s’attend à ce que leurs propriétés macroscopiques (chaleur spécifique, température de transition,…) soient identiques. D’un point de vue théorique, cela suggère de définir des ensembles d’échantillons microscopiques qui correspondent au même procédé expérimental de fabrication. Au sein de cet ensemble les variables gelées microscopiques varient d’un échantillon à l’autre, mais les observables macroscopiques sont toutes quasiment identiques. On peut donc identifier les valeurs moyennes de ces observables avec les valeurs typiquement observées pour un échantillon donné. Dans le cadre du modèle d’Edwards-Anderson par exemple, les seront des variables aléatoires indépendantes. Leur loi de probabilité autorise des couplages positifs et négatifs de manière à reproduire la frustration présente dans les verres de spin. Il reste ensuite à calculer la valeur moyenne de l’énergie libre par rapport à cette distribution pour prédire les propriétés thermodynamiques du système.

1.2 Modèles complètement connectés

La résolution exacte du modèle d’Edwards-Anderson à trois dimensions semble une tâche impossible : pour le cas purement ferromagnétique le calcul de la fonction de partition n’a été effectué qu’à deux dimensions, et la présence de désordre dans les interactions rend le problème encore plus difficile. Une simplification du modèle, de type champ moyen, a été introduite par Sherrington et Kirkpatrick (SK) [4, 5]. Leur modèle est un analogue de celui de Curie-Weiss du ferromagnétisme : chacun des spins d’Ising du modèle interagit avec tous les autres, d’où le nom de « complètement connecté » que l’on attribue à ce type de modèle. L’hamiltonien considéré s’écrit alors

| (1.3) |

la somme portant sur toutes les paires de spins. Les couplages gelés sont des variables aléatoires positives ou négatives, leur variance étant d’ordre pour que l’hamiltonien soit extensif 333Le « volume » du système est ici le nombre de spins.. Alors que la résolution du modèle ferromagnétique complètement connecté est triviale (cf. la section 4.2), celle du modèle de Sherrington-Kirkpatrick s’est avérée très subtile et a conduit à l’introduction de concepts nouveaux en physique statistique. L’étude des modèles désordonnés de champ moyen repose souvent sur la méthode des répliques. Cette méthode n’est pas, dans sa formulation originelle, complètement rigoureuse d’un point de vue mathématique : une fonction calculée pour un nombre de répliques doit être prolongée dans la limite . Comme est a priori entier, ce prolongement n’est pas unique et nécessite l’intoduction d’hypothèses supplémentaires. La plus naturelle, utilisée par Sherrington et Kirpatrick, est dite « symétrique dans les répliques » (RS). Cet ansatz n’est pas correct à basse température car il prédit une entropie de température nulle négative, ce qui est impossible pour un modèle dont les degrés de liberté sont discrets. Un calcul de stabilité effectué par de Almeida et Thouless [6] a montré que c’était l’hypothèse RS qui était fautive : elle entraînait l’apparition de directions de fluctuations instables dans une intégrale calculée par la méthode du col.

On doit à Parisi [7, 8, 9] la formulation de l’ansatz correct pour le modèle SK. Celui-ci brise la symétrie entre les répliques (RSB), dans un schéma itératif : les répliques sont divisés en groupes de répliques, eux-mêmes sous-divisés, et ainsi de suite. Pour une reproduction des articles importants de cette époque ainsi que pour une discussion de la signification du phénomène de RSB, on pourra se reporter à [10]. Mentionnons simplement que cette brisure de symétrie est reliée à la nature particulière de la phase de basse température des verres de spin. Un système d’Ising ferromagnétique possède deux « états purs » en dessous de la température critique, correspondant aux deux signes possibles de la magnétisation : tous les moments magnétiques s’alignent dans une direction donnée de façon à minimiser l’énergie du système. Dans un verre de spins tel que le modèle SK, la situation est beaucoup plus compliquée : la frustration induite par les signes aléatoires des couplages entraîne une dégénerescence des configurations de basse énergie. On a donc un grand nombre d’états purs, l’ansatz de Parisi traduisant leur organisation dans l’espace des configurations du système.

Une preuve rigoureuse de l’exactitude de l’énergie libre prédite par l’ansatz de Parisi pour le modèle SK est apparue très récemment. Cette preuve, finalisée par Talagrand [11], s’appuie sur une méthode d’interpolation due à Guerra [12].

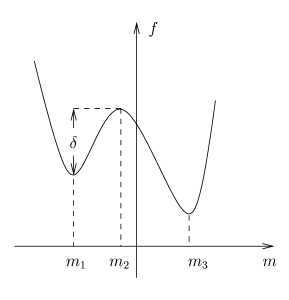

On peut reformuler le problème des verres de spin d’une manière légèrement différente. A très basse température, le comportement d’un système physique est, de manière générale, déterminé par ses configurations de plus basse énergie. Pour un modèle avec spins d’Ising, il y a configurations , chacune avec une énergie . Ces énergies sont, dans un modèle désordonné, des variables aléatoires : elles dépendent en effet des interactions gelées . Il conviendrait donc, pour comprendre le système à basse température, d’étudier les propriétés statistiques du minimum de ces variables aléatoires, ou plus généralement des plus petites. Il est assez facile de déterminer les propriétés des extrèmes de variables aléatoires indépendantes. La difficulté dans un verre de spin est que les énergies des configurations sont des variables aléatoires corrélées : elles dépendent toutes d’un nombre beaucoup plus petit de variables indépendantes, les couplages . Derrida [13] a introduit le modèle à énergies aléatoires (REM) comme une simplification d’un problème de verres de spin, dans lequel les énergies des configurations sont indépendantes. Ce modèle présente une transition vers une phase de basse température dans laquelle le système se gèle sur un petit nombre de configurations de basse énergie. Dans ce même article il est aussi montré que le REM peut s’obtenir à partir de la généralisation suivante du modèle SK. Dans ce dernier, les variables interagissent par paires. Dans les modèles dits « -spin », les variables interagissent par . L’hamiltonien de champ moyen correspondant est donc :

| (1.4) |

La somme porte sur tous les -uplets de variables possibles, et les intensités des interactions sont des variables aléatoires indépendantes. Dans la limite (en rééchellant judicieusement l’intensité des couplages), les énergies de deux configurations perdent toute corrélation, et on retrouve donc la définition du REM. Cette limite a aussi été étudiée par Gross et Mézard [14], qui ont trouvé que la phase de basse température était alors décrite par une version simplifiée de l’ansatz de Parisi : un seul pas dans le schéma itératif décrit plus haut est nécessaire, on parle alors de 1RSB 444Gardner [15] a montré que pour fini, il existe une deuxième température critique plus basse, en dessous de laquelle le système doit être décrit par une brisure complète de la symétrie des répliques., alors que dans le modèle SK il faut faire un nombre infini de pas de brisure des sous-groupes de répliques.

Une interprétation de la brisure à un pas de la symétrie des répliques en termes de propriétés extrémales de variables aléatoires corrélées a été donné par Bouchaud et Mézard [16].

1.3 Analogies avec des problèmes d’optimisation

Il existe une analogie, dont l’exploitation s’est avérée très fructueuse, entre les systèmes physiques du type verres de spin et les problèmes d’optimisation étudiés en mathématiques et en informatique.

Un des plus célèbres exemples de problème d’optimisation est sûrement celui du voyageur de commerce : étant données les positions de villes, on voudrait connaître le chemin fermé qui passe une et une seule fois par toutes les villes, et qui minimise le kilométrage parcouru par le représentant. Autrement dit, on veut minimiser une fonction de coût (la distance totale à parcourir) par rapport à certains degrés de liberté (l’ordre dans lequel on visite les villes), en maintenant certains paramètres (la position des villes) fixes. Si l’on remplace « fonction de coût » par énergie, « position des villes » par interactions gelées, et « trajet du voyageur » par configuration des variables thermiques, on a traduit le problème d’optimisation en la recherche du fondamental d’un système de physique statistique, c’est-à-dire en l’étude de ses propriétés de basse température.

Un problème d’optimisation est défini par certaines règles (ici, chercher le chemin de longueur minimale) et par des données qui caractérisent une instance particulière du problème (la position spécifique de chacune des villes). « Instance » est donc la traduction d’échantillon dans ce nouveau langage. De plus, il est souvent intéressant de définir un ensemble d’instances muni d’une loi de probabilité (par exemple en répartissant uniformément villes dans un carré de côté ), et de s’intéresser aux propriétés statistiques du problème d’optimisation correspondant (notamment la distribution des longueurs optimales des tournées du voyageur de commerce). Ceci correspond aux distributions du désordre gelé utilisées dans les modélisations des verres de spin.

Cette analogie a été exploitée dès les années 80 dans deux directions complémentaires : les méthodes analytiques développées pour l’étude des verres de spin ont été réemployées dans ce contexte, voir par exemple [17] pour une étude du problème du voyageur de commerce. Il a d’autre part été suggéré d’utiliser les procédures numériques du type Monte Carlo pour trouver des solutions aux problèmes d’optimisation, une démarche intitulée « simulated annealing » [18] . L’idée consiste à introduire une température fictive et à échantillonner l’ensemble des configurations avec le poids de Boltzmann correspondant. La limite de température nulle de cet échantillonnage doit conduire au fondamental du système, c’est-à-dire à la solution du problème d’optimisation. En fait l’espace des configurations des problèmes d’optimisation est souvent très irrégulier, et cette procédure peut rester bloquée dans des états métastables d’énergie plus élevée que celle de la configuration optimale.

1.4 Modèles dilués

Dans le modèle SK, chaque degré de liberté interagit avec tous les autres. Cette connectivité infinie est très éloignée de celle d’un système réel, ou d’un modèle sur un réseau géométrique de dimension , chaque variable n’ayant alors qu’un nombre fini de voisins ( pour un réseau hypercubique). Viana et Bray [19] ont introduit un modèle dans lequel la connectivité des variables reste finie dans la limite thermodynamique. L’hamiltonien est toujours de la forme (1.3), mais la loi de distribution des couplages est maintenant

| (1.5) |

où est la distribution de Dirac et une distribution de probabilité régulière. Pour un site donné, il y a en moyenne interactions non nulles, autrement dit le site interagit avec voisins. Bien que la connectivité soit finie, ce modèle est de type champ moyen : les voisins sont choisis aléatoirement parmi les sites du système, il n’y a donc pas de notion de distance euclidienne entre sites. L’essentiel du travail de thèse présenté ici concerne de tels « modèles dilués » ayant une connectivité locale finie sans pour autant respecter une géométrie euclidienne. On rencontrera d’autres exemples de ces modèles dans la suite. L’intérêt porté à ces problèmes peut être motivé par quelques remarques :

-

—

Une question ouverte concerne la pertinence en dimension finie de l’image obtenue pour les modèles complètement connectés par la méthode des répliques 555Une approche assez radicalement différente des verres de spin en dimension finie est donné par l’image des gouttelettes [20, 21], dans laquelle la phase de basse température ne comporte qu’un nombre fini d’états purs.. Les modèles dilués sont certes toujours de type champ moyen, mais corrigent la peu vraisemblable connectivité infinie de leurs prédécesseurs. On peut donc espérer que leurs propriétés seront plus proches de celles des systèmes de dimension finie.

-

—

Ils comportent en particulier de nouveaux ingrédients physiques par rapport aux modèles complètement connectés. En effet, dans le modèle de Viana-Bray la connectivité locale d’un site est une variable fluctuante. Ceci va entraîner l’apparition de phénomènes de type phase de Griffiths [22, 23], à cause d’évènements rares concernant des zones du système qui interagissent plus fortement que la moyenne. En conséquence, la relaxation vers l’équilibre dans une telle phase est anormalement lente, à cause d’une distribution large des temps d’équilibration des sous-systèmes [24, 25].

-

—

Une dernière motivation réside dans l’analogie déjà évoquée avec les problèmes d’optimisation. Il se trouve que les problèmes centraux en théorie de l’optimisation combinatoire conduisent, une fois traduits en termes physiques, à des modèles de spin qui ont une connectivité finie. L’exemple le plus frappant est celui de la « satisfiabilité », auquel on trouvera une très bonne introduction dans [26]. Une instance de ce problème, appelée formule, est définie par un jeu de contraintes logiques, dites clauses, sur des variables booléenes. Le problème consiste à déterminer l’existence ou pas d’une configuration des variables satisfaisant toutes les contraintes, autrement dit une solution de la formule. La satisfiabilité joue un rôle central dans la théorie de la complexité computationnelle, c’est en effet le premier problème dont la NP-complétude ait été démontrée [27]. Par ailleurs un ensemble aléatoire de formules aux propriétés remarquables a été découvert [28]. Celui-ci est défini par deux paramètres, le nombre de variables et un ratio de contraintes par variables . Quand est très petit les formules sont peu contraintes et possèdent beaucoup de solutions. Si au contraire est très grand des contradictions logiques apparaissent et les formules ne peuvent plus être satisfaites. Le point remarquable est que dans la « limite thermodynamique » , le passage d’un régime à l’autre se fait de manière abrupte : il existe une valeur seuil séparant les formules presque toujours 666C’est à dire avec une probabilité tendant vers un dans la limite thermodynamique. satisfiables de celles presque toujours insatisfiables. En termes physiques il existe une transition de phase pour cette valeur du paramètre de contrôle. On trouvera des définitions précises du problème de la satisfiabilité et de l’ensemble aléatoire de formules dans la partie 4.4, accompagnées de références plus complètes.

La contrepartie de cette richesse physique des modèles dilués est une plus grande difficulté technique par rapport aux modèles complètement connectés 777D’aucuns classeront cette difficulté supplémentaire au rang des motivations.. Comparons en effet grossièrement le modèle de Sherrington-Kirpatrick à celui de Viana-Bray. Dans le premier, chaque spin subit une faible influence de la part d’un grand nombre de voisins, alors que dans le deuxième il a un nombre fini de voisins avec qui il interagit fortement. La première situation est typique du théorème central limite sur les sommes de variables aléatoires, l’« influence » (plus précisément le champ magnétique effectif) ressentie par un spin est donc une variable aléatoire gaussienne. Dans le cas du modèle de Viana-Bray, comme dans celui des autres modèles dilués, cette simplification disparaît. Ceci explique que la mise au point de l’ansatz brisant la symétrie des répliques a été bien plus tardif que pour le modèle SK. En effet, même dans l’approximation de symétrie des répliques, le paramètre d’ordre, qui était un simple nombre pour le modèle SK, devient une fonction dans les modèles dilués. Ce paramètre d’ordre RS, solution d’une équation fonctionnelle, a été d’abord calculé pour le modèle de Viana-Bray au voisinage de la ligne de transition [19] et à température nulle [29].

Le problème de la satisfiabilité aléatoire évoqué ci-dessus a été introduit dans la communauté de physique statistique par Monasson et Zecchina [30]. Suivant l’analogie habituelle, les variables booléennes sont représentées par des spins d’Ising et l’on introduit une fonction énergie qui compte le nombre de contraintes non satisfaites. Une formule est donc satisfiable (possède des solutions) si le fondamental a une énergie nulle, et le phénomène de seuil à se traduit par une transition de phase vers un régime où l’énergie du fondamental est non-nulle. Le modèle de spin ainsi obtenu a une connectivité finie, à l’instar de celui de Viana-Bray.

Le traitement de ce problème dans le cadre de l’ansatz symétrique des répliques reproduit l’existence d’une transition de satisfiabilité, mais la valeur du seuil prédit n’est pas en accord avec les simulations numériques. Il faut donc briser la symétrie des répliques, une tâche particulièrement difficile pour ces systèmes dilués. Le paramètre d’ordre, qui est déjà une fonction au niveau RS, devient une fonctionnelle au niveau du premier pas de brisure de la symétrie des répliques [31, 32]. Une résolution approchée de ces équations 1RSB a été obtenue par Biroli, Monasson et Weigt [33] à l’aide d’une approche variationnelle. Celle-ci a notamment conduit à une image plus raffinée des propriétés des formules aléatoires. En effet, en plus de la transition de satisfiabilité à , une deuxième valeur du paramètre sépare un régime satisfiable où les solutions de la formule sont réparties uniformément dans l’espace des configurations d’un autre où elles se regroupent en groupes de solutions nettement séparés les uns des autres.

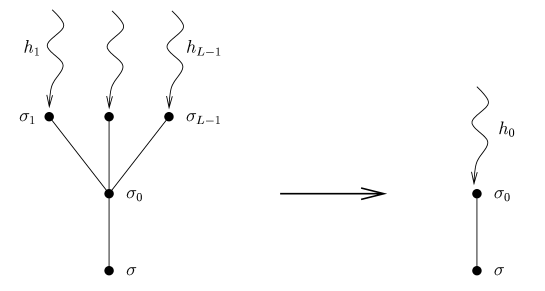

Un nouveau cap dans la compréhension des systèmes désordonnés dilués a été franchi par Mézard et Parisi [34]. Ces auteurs ont reconsidéré le problème des verres de spin à connectivité finie par la méthode de la cavité, une méthode équivalente à celle des répliques mais qui, dans le cas des systèmes dilués, conduit à des équations ayant une forme plus facile à traiter. En particulier, celles obtenues au niveau du premier pas de RSB peuvent être résolues numériquement par une méthode de dynamique de populations. Cette approche a ensuite été utilisée dans le cas de la satisfiabilité par Mézard et Zecchina [35], qui ont calculé le seuil et mis à profit l’image de l’espace des configurations suggéré par les calculs 1RSB pour proposer un nouvel algorithme de résolution des formules, intitulé « survey propagation ». Plus récemment des calculs de stabilité de la solution 1RSB par Montanari et Ricci-Tersenghi [36, 37] ont montré que la solution 1RSB n’était pas stable pour toutes les valeurs de , et que dans certaines régions une brisure complète de la symétrie des répliques était nécessaire.

Cette méthode de la cavité a été très féconde, un grand nombre de modèles ont été étudiés le long de ces lignes. Je citerai notamment le problème du coloriage de graphes [38] et le problème de la XORSAT [39]. Ce dernier est une variante du problème de la satisfiabilité, qui a été indépendamment introduit en physique et en informatique. Dans le contexte de la physique, il correspond à la version diluée du modèle -spin. Un résultat très intéressant est la preuve de l’exactitude du schéma 1RSB pour ce modèle à température nulle [40, 41].

1.5 Aspects dynamiques

1.5.1 Dynamiques physiques

Tournons-nous maintenant vers les propriétés dynamiques des verres de spin et de leurs modélisations de champ moyen, qui seront l’objet principal de ce manuscrit. Rappelons d’abord deux propriétés auxquelles on s’attend pour un système « normal » :

-

—

Lorsqu’on le met en contact avec un thermostat, le système se met rapidement à l’équilibre avec le bain thermique extérieur. Il perd alors la mémoire de son instant de préparation et sa dynamique devient stationnaire : les résultats d’une expérience sont indépendants de l’instant auquel on l’effectue.

-

—

Les fonctions d’auto-corrélation et de réponse à une perturbation extérieure sont reliées par le théorème de fluctuation-dissipation (FDT). Ce théorème, dont une des versions les plus célèbres est la relation de Stokes-Einstein entre coefficients de diffusion et de traînée d’une particule brownienne, est très général. Il ne fait pas intervenir les détails microscopiques du système, mais seulement la température du thermostat extérieur.

On dit qu’une dynamique est « d’équilibre » quand elle vérifie ces deux propriétés. Pour un système « normal » ce régime dynamique est atteint rapidement, sur l’échelle des temps expérimentaux, après sa mise en contact avec un thermostat.

Une étude de la dynamique du modèle SK était présente dans l’article originel [5], et fut complétée par Sompolinsky et Zippelius [42]. Cependant ces approches n’étaient pas cohérentes dans la phase de basse température pour la raison suivante : les modèles de verres de spin ne sont pas « normaux », ils restent hors d’équilibre pendant des temps très longs 888Plus précisément, le temps d’équilibration du système diverge avec la taille du système. Si la limite thermodynamique est prise avant la limite des temps longs, on reste toujours hors d’équilibre.. Il faut donc abandonner l’hypothèse de stationnarité du système et le théorème de fluctuation-dissipation.

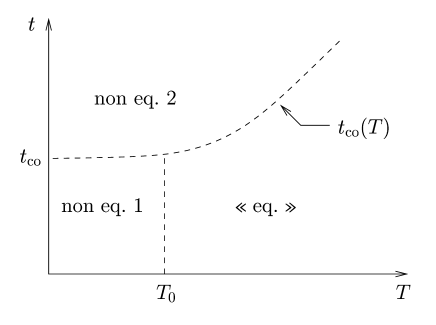

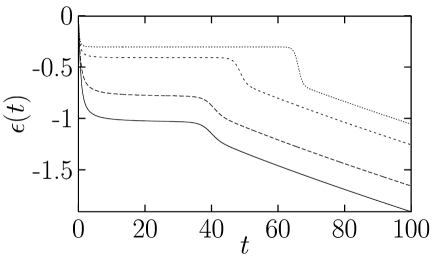

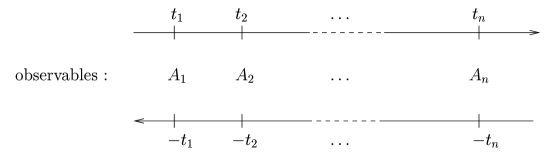

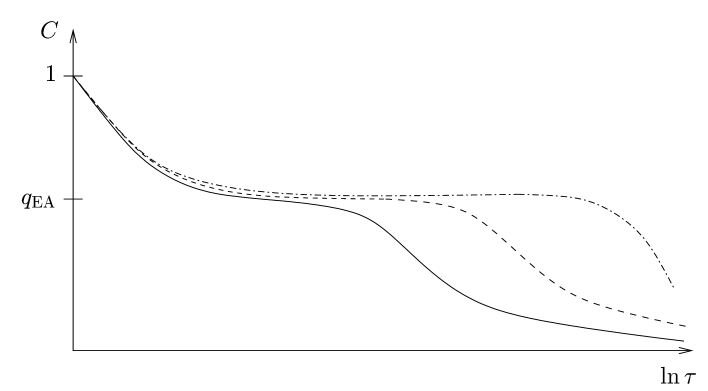

La première étude de la dynamique de basse température des modèles de verres de spin en champ moyen qui tienne compte de cette situation est due à Cugliandolo et Kurchan [43]. Elle portait sur la dynamique de Langevin du modèle -spin sphérique999Dans un modèle sphérique les variables d’Ising sont remplacées par des variables continues, on reviendra en détail sur ce point dans le corps du manuscrit., et mettait en lumière les modifications suivantes des propriétés d’équilibre :

-

—

ce modèle n’est pas stationnaire à basse température, on dit qu’il vieillit [44] : sa dynamique dépend toujours de son « âge », c’est-à-dire du temps écoulé depuis sa mise en contact avec le thermostat extérieur. En termes plus techniques, les fonctions de corrélation et de réponse à deux temps dépendent réellement des deux temps, et non pas seulement de la différence entre les deux comme dans une dynamique stationnaire.

De plus, la dépendance de la dynamique vis-à-vis de l’âge du système n’est pas complètement arbitraire : le système reste certes hors d’équilibre à tous les temps, mais son évolution est de plus en plus lente. Cette particularité permet des simplifications dans le traitement analytique de ce type de système.

-

—

le théorème de fluctuation-dissipation n’est pas respecté par les fonctions de corrélation et de réponse à deux temps. Cependant, ces dernières sont reliées par une modification relativement simple du FDT, le caractère hors d’équilibre se traduisant par l’apparition d’une température effective différente de celle du thermostat extérieur.

Les modèles de verres de spin de champ moyen constituent donc une classe particulière de systèmes hors d’équilibre, pour lesquels la violation des propriétés d’équilibre obéit à un scénario assez précis [45, 46]. J’en donnerai plus de détails dans la partie 5.4.

Les phénomènes de vieillissement et de violation du FDT ne sont pas des artefacts de la modélisation théorique : ils ont été au contraire observés dans un grand nombre d’expériences. Celles-ci sont notamment conduites sur des verres de spin [47], pour lesquels une mesure directe de la violation du théorème de fluctuation-dissipation a été obtenue récemment par Hérisson et Ocio [48]. Les verres structuraux présentent aussi un comportement similaire [49], avec une phase vitreuse vieillissante à basse température. Signalons dans ce dernier cas que la théorie de couplage de modes [50] utilisée pour la description des liquides surfondus au dessus de la température de transition vitreuse est intimement reliée aux modèles -spin introduits ci-dessus. Ce lien a été dévoilé par Kirkpatrick, Thirumalai et Wolynes [51, 52, 53] et approfondi dans [54].

Les travaux sur la dynamique des modèles dilués sont relativement rares comparés à ceux sur les modèles complètement connectés. On peut citer en particulier les investigations numériques de Barrat et Zecchina [55], et de Montanari et Ricci-Tersenghi [56, 57]. Ces études ont mis en évidence la richesse du comportement dynamique de ces modèles, notamment à cause des fluctuations locales de connectivité qui les rendent très hétérogènes.

1.5.2 Algorithmes d’optimisation

La section précédente était intitulée « dynamiques physiques » car elles concernaient des modélisations censées représenter l’influence d’un bain thermique extérieur au système qui lui impose sa température. L’évolution des degrés de liberté du système vérifient alors certaines règles « physiques » (condition de balance détaillée pour des spins discrets, équations de Langevin pour des variables continues) telles que l’équilibre de Gibbs-Boltzmann est un point fixe de l’évolution.

Au cours de cette thèse je me suis intéressé aussi à une autre famille de dynamiques, reliée aux problèmes d’optimisation. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison a priori d’imposer les mêmes règles aux lois microscopiques d’évolution : le but est de répondre le plus rapidement possible à une question, par exemple l’existence d’une solution à un problème de satisfiabilité, et non d’échantillonner l’espace des configurations avec le poids de Gibbs. De plus, certains types d’algorithme n’ont rien à voir avec les dynamiques stochastiques locales dans l’espace des configurations qui sont habituellement utilisées en physique. Les mouvements d’une configuration à l’autre peuvent être arbitrairement grands, ou bien s’effectuer dans un espace peu naturel du point de vue physique. Certains algorithmes de résolution de la satisfiabilité procédent par construction d’un arbre de recherche, dans lequel chaque nœud est associé à un ensemble de configurations des variables booléennes.

On pourrait alors se demander quelle est la pertinence des outils de la physique statistique pour étudier de tels problèmes. Les travaux initiés par Cocco et Monasson [58] ont cependant montré qu’une telle approche était possible et fructueuse, complétant les études rigoureuses des mathématiciens et des informaticiens. On trouvera dans la publication C2 une revue des travaux de la communauté de physique statistique sur ces problèmes d’algorithmes d’optimisation.

1.6 Résumé du travail de thèse

On va présenter dans la suite du manuscrit les résultats de travaux plus ou moins directement reliés au même objectif : une meilleure compréhension analytique des dynamiques hors d’équilibre dans les modèles dilués. Au delà du défi technique que cet objectif représente, il serait appréciable de capturer par une approche analytique certains des traits nouveaux de ces modèles qui étaient absents dans le cas complètement connecté. Une deuxième direction de travail a consisté à appliquer des méthodes de physique statistique pour décrire le comportement d’un algorithme de recherche locale de solutions du problème de la satisfiabilité.

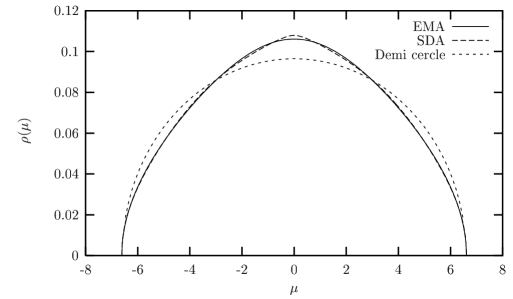

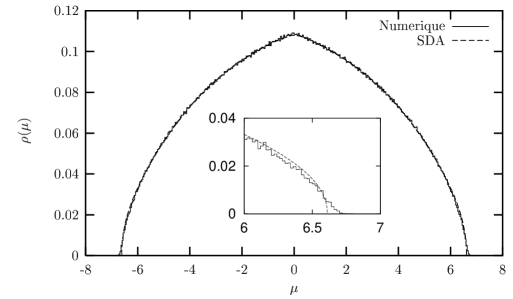

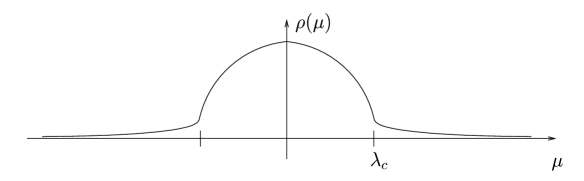

Le manuscrit est organisé de la manière suivante. Un premier chapitre précise les définitions et les propriétés géométriques des modèles dilués. A cette occasion on décrira une méthode générale de développement à faible connectivité, qui a fait l’objet de la publication P1 et qui a été mise à profit dans d’autres parties de la thèse.

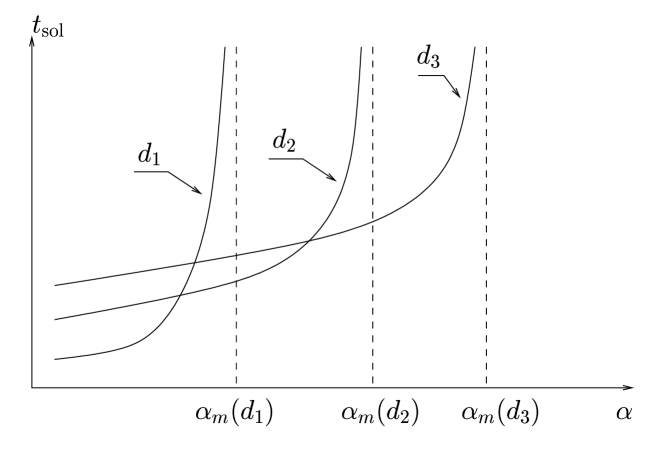

Les deux chapitres suivants ont été divisés selon la nature (continue ou discrète) des variables des modèles. Cette division est un peu arbitraire, mais correspond à des formalismes et des méthodes d’approximation différents. Le chapitre 3 expose les résultats des publications P2, P3 et une partie de la publication P5. Ces différentes études sont reliées ainsi : un des modèle dilués les plus simples que l’on peut imaginer correspond à la version sphérique du modèle de Viana-Bray. On montre d’abord que ce problème se ramène à la détermination du spectre d’un certain type de matrices aléatoires. On adapte alors la méthode d’approximation « à un seul défaut » de Biroli et Monasson [59] à l’ensemble de matrices qui nous intéresse ici (publication P2). On tire ensuite les conséquences des propriétés de ces matrices aléatoires sur la dynamique du modèle (P3). Finalement un formalisme général apte à traiter la dynamique de tous les modèles de champ moyen (complètement connectés ou dilués) pour des variables continues est développé, en s’appuyant sur une analogie avec le problème de matrices aléatoires. Dans le cas dilué le résultat obtenu est trop formel pour pouvoir en tirer directement des prédictions physiques, de possibles approximations sont suggérées. Une différence apparaît entre modèles complètement connectés et modèles dilués : ces derniers ne sont pas caractérisés uniquement par leurs fonctions de corrélation et de réponse à deux temps.

Le chapitre 4 regroupe deux travaux de natures a priori différentes : le premier (publication P6) concerne la dynamique d’un modèle ferromagnétique dilué, le deuxième (P4 et C1) traite d’un algorithme de résolution de formules de satisfiabilité. Une approche commune est d’abord présentée en termes génériques, avant d’être appliquée à ces deux problèmes. On fera notamment le lien avec la méthode dynamique des répliques de Coolen et Sherrington [60, 61]. Trois appendices à ce chapitre exposent des résultats numériques et analytiques non publiés sur des variantes du problème d’optimisation.

Le chapitre 5 verra la réconciliation des variables continues et discrètes : les propriétés d’équilibre des fonctions de corrélation avec un nombre quelconque de temps y seront explorées. La publication P5 traitait le cas continu, on fera dans le manuscrit les démonstrations dans le cas discret pour insister sur la généralité de ces résultats. On présente également une version du théorème de fluctuation qui résume ces propriétés. Finalement des conjectures sur leurs généralisations dans les situations hors d’équilibre du type verres de spin dilués sont avancées.

J’ai essayé, dans la mesure du possible, de faire de ce manuscrit un ensemble cohérent en ne présentant pas les publications dans un ordre chronologique. L’organisation retenue permettra, je l’espère, d’insister sur les liens entre ces différents travaux. Je me suis donc efforcé de présenter les méthodes dans une certaine généralité avant de les appliquer aux cas particuliers. Pour cette raison je me suis permis de changer certaines notations par rapport à celles utilisées dans les articles, et de présenter dans certaines parties les démonstrations avec peut-être trop de détails. L’utilisation des mêmes lettres pour des quantités différentes d’un chapitre sur l’autre n’a pu être complètement évitée, j’espère que la lisibilité du manuscrit n’en sera pas trop affectée.

Chapitre 2 Propriétés géométriques des modèles dilués

La plupart des études présentées dans ce manuscrit partagent une structure sous-jacente commune, qui porte en physique le nom générique de modèle dilué. Ce chapitre est consacré à quelques propriétés « géométriques » de ces systèmes, étudiés en mathématiques sous le nom de graphes et d’hypergraphes aléatoires. L’adjectif géométrique n’est pas à prendre au sens strict ici. En effet ces structures ne sont pas définies à partir d’un espace euclidien de dimension finie, et par nombre de leurs caractéristiques elles appartiennent à la famille des problèmes de champ moyen.

Dans les premières parties de ce chapitre on trouvera une introduction sommaire à quelques modèles de graphes et d’hypergraphes aléatoires. Suit la présentation d’une méthode systématique de développement dans un régime de faible concentration, qui a fait l’objet de la publication P1 et que l’on retrouvera à plusieurs reprises dans la suite de la thèse.

2.1 Le graphe aléatoire d’Erdös et Rényi

Ce modèle, introduit en mathématiques dans les années 60 [62], est l’archétype des systèmes dilués. Il a été très largement étudié par les mathématiciens, un grand nombre de ses propriétés sont connues rigoureusement et avec une très grande finesse (on pourra se reporter par exemple à [63, 64, 65, 66]). On se contente ici d’une approche non rigoureuse et de quelques résultats utiles pour la suite.

2.1.1 Définition d’un graphe

Du point de vue mathématique, un graphe de taille est constitué de :

-

—

un ensemble de sommets (vertices), de cardinalité (nombre d’éléments de l’ensemble) . On peut donc prendre sans perdre en généralité.

-

—

un ensemble de liens (edges), c’est-à-dire de paires non orientées de sommets, .

Selon les cas on peut autoriser ou non les liens d’un sommet à lui-même, ainsi que les répétitions du même lien dans l’ensemble . Cette distinction entre « graphes simples » et « multi-graphes » ne sera pas utilisée dans la suite, pas plus que la notion de graphe orienté, pour lequel les liens portent une direction.

Il est clair qu’une représentation naturelle d’un graphe ainsi défini consiste à dessiner les sommets comme des points d’un plan, et les liens comme des courbes reliant ces sommets. En général on est obligé de faire se croiser certains liens, si l’on peut dessiner le graphe sans qu’aucun lien ne se croise il est dit planaire.

Définissons quelques notions générales sur les graphes, avant de parler d’ensembles aléatoires. La plupart de ces définitions sont intuitives, mais il sera utile pour la suite de les formaliser un peu.

-

—

Deux sommets et sont dits adjacents dans un graphe si le lien appartient à l’ensemble .

-

—

Deux sommets sont dits connectés s’il existe une suite de sommets successivement adjacents (i.e. un chemin) qui les relient. Un graphe est dit connexe si toute paire de ses sommets est connectée. Une composante connexe d’un graphe est un sous-graphe maximal (au sens de l’inclusion) connexe. Il sera loisible dans la suite de considérer un sommet isolé comme une composante connexe du graphe.

-

—

Une boucle est un chemin fermé de sites adjacents. Un arbre est un graphe connexe sans boucles. On peut en donner une caractérisation plus simple : si un graphe connexe a sommets et liens, c’est un arbre pour .

-

—

Le théorème de Cayley affirme qu’il y a arbres distincts avec sommets. « Distincts » est à prendre ici au sens des graphes étiquetés, c’est à dire que chacun des sommets porte un indice de , et deux étiquetages sont différents si et seulement si l’ensemble des liens correspondants est différent. Par exemple pour un arbre à trois sommets, les trois étiquetages distincts sont , et .

-

—

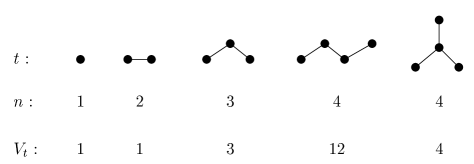

Deux graphes étiquetés et sont isomorphes s’il existe une bijection entre et telle que si et seulement si . Cette définition correspond à la notion intuitive de forme d’un graphe. Par exemple, les trois arbres à trois sommets cités précédemment sont isomorphes. Pour on a par contre deux types différents d’arbres non isomorphes. La figure 2.1 illustre ces définitions avec les différents types d’arbres pour entre 1 et 4. On a noté le nombre d’étiquetages distincts pour chacun des types. Pour , l’arbre avec un site central et trois voisins a quatre étiquetages distincts, selon le choix du site central. L’arbre linéaire a lui douze étiquetages distincts, et donc conformément au théorème de Cayley on a bien arbres étiquetés à quatre sommets.

Figure 2.1: Les différents types d’arbres à sommets, pour entre 1 et 4. est le nombre d’étiquetages distincts. -

—

Une clique à sommets est un graphe complètement connecté, c’est-à-dire dont les liens sont présents. Le nombre chromatique d’un graphe est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier les sommets de façon telle qu’aucun lien ne relie deux sommets de la même couleur. Le nombre de clique d’un graphe est la taille de la plus grande clique contenue comme sous-graphe. Ces deux exemples de propriétés ne seront pas utilisées dans la suite, mais illustrent le type de questions d’intérêt en mathématiques.

2.1.2 Graphe aléatoire

Muni de ces définitions formelles, on constate que le nombre de graphes de taille est fini (il vaut ) , on peut donc définir sans difficulté une loi de probabilité sur l’ensemble des graphes de taille , et se poser des questions probabilistes sur cet ensemble. Si on a une propriété qu’on peut définir pour tout graphe , par exemple « contient une clique de cinq sommets » , on peut se demander quelle est la probabilité que cette propriété soit vérifiée quand on tire au hasard un graphe selon la loi .

La loi de probabilité la plus étudiée, qu’on nomme graphe aléatoire de Erdös et Rényi, consiste à considérer indépendamment les liens possibles parmi les sommets, et à prendre chacun de ces liens présent (resp. absent) avec probabilité (resp. ). Autrement dit, si l’on note le nombre de liens dans un graphe donné , on peut écrire la loi de probabilité des graphes comme

| (2.1) |

Comme il y a graphes avec liens, cette loi est bien normalisée.

Le choix d’une probabilité de présence de lien qui dépend de la taille du système comme n’est évidemment pas le fruit du hasard. Comme on va le voir, ce régime permet d’obtenir une limite thermodynamique () intéressante.

Dans la suite du chapitre on notera les moyennes sur les ensembles de graphe comme

| (2.2) |

Toutes les limites et les équivalents sont à comprendre dans le sens de la limite thermodynamique sauf mention explicite du contraire.

2.1.3 Ses propriétés

On va étudier ici quelques propriétés simples du graphe aléatoire défini par la loi (2.1).

-

—

Considérons tout d’abord , le nombre de liens présents dans un graphe. C’est ici une variable aléatoire binomiale, dont on calcule aisément la moyenne et l’écart quadratique moyen,

(2.3) (2.4) se concentre donc dans la limite thermodynamique autour de sa valeur moyenne , à des fluctuations d’ordre près. On reviendra sur ce point au cours de la discussion des autres modèles de graphes aléatoires. Notons que le choix de la dépendance en de la probabilité de présence d’un lien permet d’obtenir un nombre extensif (proportionnel au « volume » du système) de liens en moyenne.

-

—

On peut aussi s’intéresser aux propriétés locales d’un graphe aléatoire. Cherchons par exemple la probabilité (par rapport à la distribution (2.1)) qu’un sommet donné ait exactement voisins. On parle de connectivité (ou de degré) du sommet égal à . On a

(2.5) la limite thermodynamique étant prise avec fixé. En effet, on est libre de choisir les sites voisins parmi les autres sites, chacun de ces liens doit être présent, et le site central ne doit pas être relié à d’autres sites. On constate que la connectivité d’un site devient une loi de Poisson avec paramètre dans la limite thermodynamique. On appelle souvent le graphe aléatoire d’Erdös-Rényi un graphe poissonien à cause de cette propriété. La loi de Poisson est typique d’un nombre d’évènements se réalisant avec une probabilité individuelle faible ( ici), mais sur un grand nombre de tentatives ().

-

—

On peut aussi calculer la probabilité d’observer un site avec voisins, conditionnée à ce qu’il en ait au moins un, ce que l’on peut se représenter plus facilement avec la figure 2.2.

(2.6) Dans la limite thermodynamique est aussi une loi poissonnienne de paramètre . Un petit argument permet de pressentir à partir de ce résultat que la valeur va être particulière. Supposons en effet que l’on choisisse dans le graphe aléatoire un site racine au hasard, et que l’on explore le graphe en suivant les liens (ou branches) qui en émergent. Si l’on appelle génération le nombre de pas que l’on a fait au cours de l’exploration depuis la racine, on a descendants de première génération avec probabilité . Chacun de ces descendants va avoir descendants, qui seront donc de deuxième génération, avec probabilité , car les sites de première génération ont été, par définition, atteints par un lien présent entre eux et la racine. En continuant l’exploration on construit ainsi un arbre où le nombre de descendants est à chaque génération déterminée par la loi conditionnelle . Si , ce processus de branchement meurt rapidement, alors que pour il continue éternellement. On va voir plus bas que cette différence de comportement s’interprète ici comme une transition de percolation.

Figure 2.2: Dans le calcul de la probabilité conditionnelle (2.6), on suppose la présence d’un lien, en tirets ici, et l’on cherche la probabilité d’avoir voisins supplémentaires. -

—

En élargissant le champ des questions posées, on peut maintenant se demander quelle va être la probabilité que la composante connexe d’un site donné soit un certain type de graphe , avec sites et liens. Un peu de dénombrement conduit à

(2.7) (2.8) Expliquons ces différents facteurs. On doit d’abord choisir les autres sites de la composante connexe, parmi les sites du graphe, puis une des différentes façons d’étiqueter la composante connexe. Les liens doivent être présents, avec donc la probabilité . Il faut finalement exclure les autres liens pouvant reliant les sommets entre eux, ainsi que ceux relieraient les sommets au reste du graphe. Notons que l’équivalent a été pris en supposant que et restaient finis dans la limite thermodynamique, cette expression n’est donc valable que pour des composantes connexes de taille finie.

On constate que si , cette expression tend vers 0 dans la limite thermodynamique. Or pour un graphe connexe, , avec égalité si et seulement si le graphe est un arbre. Plus précisément, la probabilité qu’un site appartienne à une composante connexe de taille finie et qui contient des boucles est d’ordre , où est le nombre de boucles indépendantes. On peut de la même façon montrer que la probabilité qu’un site appartienne à une boucle de taille finie (sans imposer que sa composante connexe soit de taille finie) est d’ordre . Remarquons que cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune boucle de taille finie dans la limite thermodynamique : la probabilité étant d’ordre , mais le nombre de sites étant , il y en a en moyenne un nombre fini.

-

—

Dans le cas particulier où l’on cherche la probabilité d’appartenance à un arbre quelconque à sommets, on peut simplifier la formule (2.8) en utilisant le théorème de Cayley

(2.9) pour obtenir

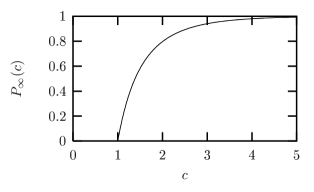

(2.10) Comme on a vu que les seules composantes connexes de taille finie qui ont une probabilité (par site) finie dans la limite thermodynamique sont des arbres, la somme compte la fraction de sites qui sont dans des composantes de taille finie. On peut montrer que cette somme converge vers 1 pour , dans ce cas presque tous les sites sont dans des composantes de taille finie. Par contre, quand , la somme vaut , où est la solution non nulle de l’équation , représentée sur la figure 2.3. est donc la fraction des sites qui ne sont pas dans des composantes de taille finie, autrement dit c’est la fraction de sites dans l’« amas infini » de percolation qui envahit un nombre extensif de sites à partir de . On peut en fait justifier l’équation sur de la manière suivante : un site appartient à l’amas infini dès qu’un de ses voisins y appartient. Réciproquement, pour qu’un site n’y appartienne pas, il faut qu’aucun de ses voisins n’y appartienne :

(2.11) Un tel raisonnement, où l’on néglige les corrélations entre les probabilités d’appartenance à l’amas infini des voisins d’un site donné, serait faux en dimension finie. Il est correct ici grâce au caractère champ moyen du modèle, qui ne repose pas sur un réseau géométrique régulier.

Pour résumer cette étude sommaire, on a vu que la connectivité d’un site est une loi de Poisson avec paramètre , que si on regarde un graphe aléatoire sur une échelle finie dans la limite thermodynamique on voit toujours une structure en arbre avec grande probabilité, et qu’il y a une transition de percolation à . Pour des connectivités plus faibles, une fraction des sites qui tend vers 1 dans la limite thermodynamique sont contenues dans des composantes connexes de taille finie, par contre quand une composante connexe de taille extensive apparaît.

Les études mathématiques de ce problème ont conduit à de nombreux autres résultats très précis. Citons par exemple qu’à la transition (), la taille de la plus grande composante connexe diverge dans la limite thermodynamique comme et que pour la plus grande composante est de taille . De plus les graphes aléatoires ne sont en arbre que sur des échelles finies, on trouve en fait un grand nombre de boucles de longueur . Cette taille peut se comprendre à partir de l’argument sur la descendance d’un processus de branchement poissonien exposé précédemment. Pour le nombre de sites a la génération croît typiquement comme . Quand est d’ordre ce nombre de sites devient d’ordre , on est donc obligé alors de retrouver des sites déjà présents dans le processus de branchement, ce qui implique la présence de boucles.

2.2 Hypergraphes

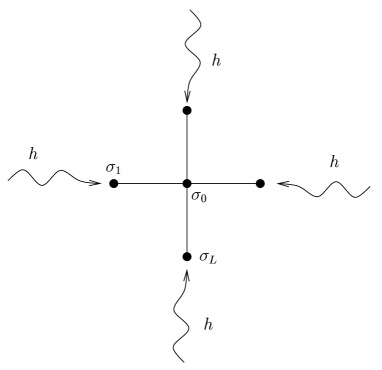

Une généralisation naturelle du point de vue de la physique consiste à remplacer les liens par des « hyperliens » qui joignent un nombre arbitraire de sommets, les graphes habituels correspondants à . Un hypergraphe est alors la donnée d’un ensemble de sommets et d’un ensemble d’hyperliens. C’est ce type de généralisation qui conduit du modèle de Sherrington-Kirkpatrick aux modèles dits -spin. Pour une valeur de donnée, il y a hyperliens possibles. On peut par exemple définir une loi de probabilité sur les -hypergraphes en prenant chacun des hyperliens indépendamment présent avec probabilité , absent avec probabilité . Notant toujours un hypergraphe, et le nombre d’hyperliens présents, la loi de probabilité est

| (2.12) |

A nouveau la dépendance en a été choisie de manière à avoir un nombre moyen de liens présents qui soit extensif, dans la limite thermodynamique. On notera dans la suite de ce paragraphe pour simplifier certaines écritures. Dans le même but on omettra le préfixe « hyper » quand il n’y a pas de confusion possible.

Des raisonnements combinatoires similaires à ceux présentés dans le cas du graphe aléatoire conduisent à :

-

—

La probabilité d’avoir liens autour d’un site donné est, dans la limite thermodynamique, une loi de Poisson de paramètre . On appellera aussi cet ensemble « hypergraphe poissonien » .

-

—

La probabilité d’avoir liens autour d’un site atteint par un hyperlien déjà présent est aussi une loi de Poisson de paramètre . Généralisant l’argument qualitatif présenté pour , on rencontre sites à chaque nouvelle génération explorée, on peut donc penser que le seuil de la transition de percolation sera ici .

-

—

En effet, pour qu’un site n’appartienne pas à l’amas infini il faut qu’aucun des sites voisins n’y appartienne. Un site de degré ayant voisins, on obtient en notant la probabilité d’appartenance à l’amas infini :

(2.13) équation qui a une solution non triviale pour .

-

—

On généralise sans difficultés la notion de composante connexe et de boucle à un hypergraphe. Un graphe connexe avec sommets et liens est en arbre si . On trouve comme pour que les composantes connexes finies avec des boucles ont une probabilité négligeable dans la limite thermodynamique. On a alors la généralisation de (2.8) pour la probabilité qu’un site donnée appartienne à une composante connexe en arbre ,

(2.14) est à nouveau le nombre d’étiquetage distincts de l’arbre . On en donnera des exemples dans la partie 2.4.

2.3 Autres types d’ensemble

L’ensemble des graphes (resp. hypergraphes) peut être muni d’une structure probabiliste avec des loi différentes de (2.1) (resp. (2.12)). On mentionne ici quelques possibilités.

-

—

Une variante relativement inoffensive consiste à fixer le nombre de liens présents dans le système, à une valeur notée traditionnellement . Les graphes aléatoires sont alors générés en choisissant fois un -uplet de sommets de manière indépendante et non biaisée. On s’attend à ce que dans la limite thermodynamique, les propriétés typiques de cet ensemble aléatoire soient les mêmes que celles décrites dans la partie 2.2, du moment que et sont tels que le nombre moyen de liens dans le premier ensemble soit égal à celui (fixé strictement) dans le deuxième. C’est une variation du type ensemble canonique vs microcanonique en mécanique statistique. Il faut tout de même garder à l’esprit que certaines propriétés ne vont pas être équivalentes dans les deux ensembles, les fluctuations et les corrections de taille finie notamment. L’exemple trivial du nombre de liens, strictement fixé dans un cas, avec des fluctuations relatives d’ordre dans l’autre, suffit à illustrer le problème. Certains calculs ou simulations numériques pouvant s’avérer plus simple dans un ensemble que dans l’autre, on pourra être amené à utiliser les deux.

-

—

Comme on l’a vu, la connectivité locale des graphes définis ci-dessus ont des lois de probabilité de Poisson, qui décroissent donc vite pour les grandes connectivités. Un certain nombre d’études expérimentales dans des domaines aussi divers que la structure de la toile Internet, les collaborations scientifiques ou d’acteurs de cinéma, j’en passe et des meilleures, établissent des réseaux, ou graphes, à partir de ces données (voir [69, 70] pour des revues). Les sommets correspondent par exemple aux différents acteurs, un lien entre deux acteurs étant présent s’ils ont participé à un tournage en commun. Il se trouve que dans un grand nombre de ces situations, la loi de probabilité des connectivités des sommets est très éloigné d’une poisonnienne. En particulier, le comportement pour les très grandes connectivités est du type loi de puissance, d’où le nom de « scale-free » associé à ces réseaux. A la suite de ces études statistiques, un certain nombre de modèles ont été introduits qui permettaient de reproduire ce type de comportement. D’une part, certains modèles sont dits dynamiques, les sommets sont introduits un par un avec des lois d’attachement préférentiel à certains sites, qui privilégient les sites ayant déjà une grande connectivité. On trouvera une construction rigoureuse d’un tel modèle dans [71]. D’autre part, des modèles statiques consistent à considérer l’ensemble des graphes présentant une distribution de connectivité donnée comme équiprobables [72]. On peut alors par exemple étudier la transition de percolation de ces graphes. Signalons aussi que le modèle d’Ising ferromagnétique défini sur ces graphes avec des distributions de connectivité arbitraire a été étudié dans [73, 74].

-

—

Comme cas très particulier de graphes dont on fixe la distribution empirique de connectivités, on va rencontrer dans la suite les modèles dilués à connectivité fixe. C’est donc un ensemble aléatoire où l’on garde les graphes (resp. hypergraphes) tels que chaque sommet appartient à un nombre fixé de liens (resp. hyperliens). Localement, c’est à dire sur une échelle petite devant , ces graphes sont des arbres réguliers, mais sur des échelles plus grandes on s’aperçoit qu’ils contiennent des boucles, qui traduisent le caractère aléatoire de leur définition. On peut se poser la question de l’intérêt d’une telle construction, alors qu’il semblerait plus simple de considérer des arbres parfaitement réguliers, sans boucle. Le problème de ce deuxième point de vue est que le nombre de sites à la « surface » d’un arbre régulier est du même ordre que le volume intérieur dans la limite thermodynamique, ce qui conduit à des effets de bords très importants. Si l’on peut traiter ces effets de bords de manière relativement simple pour un modèle ferromagnétique (en n’étudiant que la magnétisation du site central par exemple), la situation est assez inextricable pour un modèle de verre de spin : la frustration sur un arbre ne peut venir que des conditions aux bords à la surface, qu’il faut donc traiter avec beaucoup de soin. La définition du graphe à connectivité fixe permet de s’affranchir de ce problème, le graphe n’a plus de surface puisque tous les sites sont statistiquement équivalents. La frustration vient dans ce cas des boucles aléatoires. On trouvera une discussion plus détaillée de ce sujet dans [34].

2.4 Développements en clusters pour les graphes poissonniens

Une méthode très élémentaire, qui a fait l’objet de la publication P1, s’est révélée utile pour l’étude de différents problèmes présentés dans cette thèse. On va l’exposer ici sous une forme générique. Signalons que l’idée de cette méthode est présente, bien que peu explicitée, dans un travail antérieur de Hartmann et Weigt sur le vertex cover [75]. Dans une perspective plus large on pourrait la rattacher aux développements de basse densité dans les systèmes de particules, la connectivité remplaçant ici la densité.

2.4.1 Formulation générale

Notons un élément de l’ensemble aléatoire d’hypergraphes, muni de la loi de probabilité (2.12). Chaque hypergraphe peut se décomposer comme l’union disjointe de ses composantes connexes (appelés ici « clusters »), . Considérons une fonction qui à un graphe associe un nombre réel, avec les propriétés suivantes :

-

—

additivité vis-à-vis de la décomposition en clusters, .

-

—

indépendance par rapport à l’étiquetage du graphe, autrement dit renvoie la même valeur pour deux graphes isomorphes.

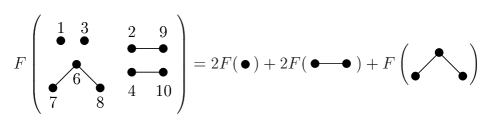

L’exemple présenté sur la figure 2.4 (pour ) devrait clarifier ces définitions.

Ces deux propriétés permettent d’écrire

| (2.15) |

où la somme porte sur les différents types de composantes connexes, est la valeur que prend la fonction sur un graphe isomorphe à , et est le nombre de clusters de type dans le graphe .

On s’intéresse à la valeur moyenne d’une telle fonction sur l’ensemble aléatoire. On définit donc la densité associée :

| (2.16) |

avec le nombre moyen de clusters de type . On peut facilement se convaincre que , où est le nombre de sommets d’un cluster de type , et la probabilité qu’un site donné soit dans un cluster de type . Le calcul exact de cette somme est a priori impossible pour une fonction compliquée. On peut cependant se simplifier considérablement la tâche si l’on se contente d’un développement de la fonction en puissances de , autour de . En effet, dans un voisinage de , la somme (2.16) est dominée dans la limite thermodynamique par les contributions des arbres de taille finie : on a vu qu’en dessous du seuil de percolation la fraction des sites dans de tels clusters tendait vers 1 dans la limite thermodynamique. On peut alors utiliser (2.14) pour écrire

| (2.17) |

et la somme est prise seulement sur les arbres 111Je discuterai la différence de notation entre et dans la partie 2.4.3.. Rappelons que est le nombre de clauses dans le cluster de type , avec car est un arbre. Le facteur de symétrie s’avère plus utile que le nombre d’étiquetages dont il découle.

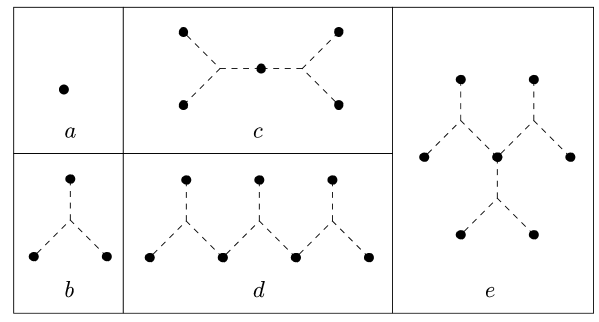

On s’aperçoit finalement que les clusters comportant un nombre de liens ne contribuent qu’aux ordres supérieurs ou égaux à dans le développement en puissances de . Pour développer à un ordre donné en il suffit donc de calculer les facteurs de symétries pour les premiers arbres, ce qui est un simple exercice d’énumération, et les valeurs de correspondantes. Selon la fonction étudiée cette deuxième tâche peut se révéler plus ou moins fastidieuse, comme on le verra dans la partie 4.4 où l’on appliquera cette méthode au calcul du temps mis par un algorithme de recherche locale pour résoudre un problème d’optimisation combinatoire.

Donnons le développement à l’ordre pour une fonction quelconque :

Les clusters sont représentés sur la figure 2.5, et on trouvera dans la table 2.1 les facteurs de symétrie qui ont été utilisés pour obtenir (2.4.1).

2.4.2 L’énergie libre du modèle de Viana-Bray à faible connectivité

Cette méthode a été appliquée dans la publication P1 au calcul de l’entropie du fondamental d’un problème de satisfiabilité, et à celui de l’énergie libre du modèle de Viana-Bray [19] dans la phase de basse connectivité. Revenons ici sur la deuxième de ces applications.

On considère donc un graphe aléatoire d’Erdös et Rényi de connectivité moyenne , et pour chacun des liens présents entre les sites et on tire aléatoirement une interaction avec la même loi de probabilité . On notera les moyennes sur la loi . On place sur les sommets du graphe des spins d’Ising et on définit l’hamiltonien

| (2.19) |

avec si le lien entre les sommets et est absent. Viana et Bray ont introduit ce modèle afin d’expliquer les propriétés du composé qui, selon la concentration , peut présenter différents types de transition. La connectivité dans cette modélisation permet de reproduire ce phénomène de dilution. La température de transition va notamment dépendre de . Dans l’article originel [19], le problème était traité au niveau symétrique des répliques, près de la ligne de transition. Kanter et Sompolinsky [29] ont étudié la limite de température nulle, toujours avec l’hypothèse RS.

On peut appliquer la méthode présentée dans cette partie au calcul de l’énergie libre pour de petites concentrations. En effet, la fonction de partition du système peut s’écrire comme un produit de fonctions de partition pour chacune des composantes du graphe. De plus, si l’on fait la moyenne sur les intensités des interactions pour un graphe donné, on obtient une énergie libre qui vérifie les propriétés suffisantes pour établir le développement en clusters. On a une simplification supplémentaire ici : il est facile de montrer par récurrence que la fonction de partition d’un système d’Ising sur un arbre se factorise comme un produit de termes de liens et de termes de sites. Une fois que la moyenne sur la loi est prise, tous les arbres de même taille contribuent de la même façon, quelque soit leur forme. Ceci permet de resommer le développement en clusters dans toute la phase non percolante ,

| (2.20) |

où est la densité d’énergie libre moyennée sur la distribution des graphes et sur l’intensité des couplages. Ce résultat est bien sûr trivial pour une phase paramagnétique, il ne peut pas y avoir de transition à température finie car presque tous les sites sont dans des composantes connexes de taille finie. Cependant la méthode pourrait sûrement être rendue rigoureuse et fournir des bornes de concentration sur l’énergie libre dans ce cas-là. En effet la méthode dite du deuxième moment en mathématiques permet de montrer que le nombre de clusters d’un type donné devient très piqué autour de sa valeur moyenne dans la limite thermodynamique. Il faut pour cela calculer l’écart quadratique moyen de et montrer qu’il est négligeable devant sa valeur moyenne. Une autre approche bien plus générale et puissante repose sur l’idée de l’interpolation de Guerra [12], appliquée au modèle de Viana-Bray par Guerra et Toninelli [76].

On peut facilement étendre le développement en clusters pour calculer les corrections de taille finie à une grandeur extensive, toujours dans la limite de faible connectivité. Il faut pour cela considérer d’une part les corrections d’ordre à la probabilité d’apparition d’un cluster en arbre, et d’autre part tenir compte aussi des contributions des clusters contenant des boucles. Ce calcul était présenté dans la publication P1 pour l’énergie libre du modèle de Viana-Bray, malheureusement le résultat était entaché d’une erreur [77], j’en donne donc ici une version moins fausse :

2.4.3 Domaine de validité de la méthode

Je voudrais revenir maintenant sur le problème de la validité de cette méthode de développement en clusters. Mon point de vue sur la question a sensiblement évolué depuis la rédaction de la publication P1 dans laquelle on argumentait en faveur d’une singularité de ces développements au seuil de percolation du graphe. Il convient d’être un peu plus précis dans cette discussion.

Considérons d’abord l’expression (2.16) qui définit la fonction . Cette série doit prendre en compte toutes les composantes connexes, il faudrait donc la calculer pour une taille finie, puis prendre la limite thermodynamique après que la somme sur les clusters ait été effectuée. La fonction de l’équation (2.17) est au contraire obtenue en intervertissant ces deux opérations : on a simplifié l’expression de la probabilité d’un cluster de taille finie dans la limite thermodynamique avant de faire la somme sur les différents types d’arbre. On doit donc avoir pour puisque dans ce régime presque tous les sites sont dans des composantes de taille finie ; par contre ces deux fonctions seront différentes pour des connectivités plus grandes, négligeant la contribution de l’amas infini.

On peut donner un exemple très élémentaire de cette distinction : pour , la fonction compte le nombre total de sites dans un graphe, qui est bien sûr . On a donc quelque soit la valeur de , alors que ne compte que la fraction de sites dans des composantes de taille finie. Cette dernière fonction est donc égale à 1 en dessous du seuil de percolation et vaut au delà de , désignant la fraction de sites dans le cluster infini.

Revenons maintenant au cas d’une fonction générique. Si l’on savait calculer en sommant la série (2.17), cette fonction aurait une singularité à et sa valeur ne nous saurait d’aucune utilité pour prédire la valeur de dans le régime de percolation de l’amas infini. La plupart du temps (sauf dans des cas simples comme le modèle de Viana-Bray dans la phase de basse connectivité) cette resommation est impossible. On se contente donc de couper la série après quelques termes et de développer les exponentielles de pour réordonner le développement en puissances de . C’est cette opération qui a conduit au résultat final (2.4.1). Autrement dit, on a calculé le début du développement de Taylor de au voisinage de . Comme et coïncident sur un intervalle fini , c’est aussi le développement de Taylor de la fonction , objet de notre étude. Si cette fonction, a priori inconnue, est bien définie et régulière sur , avec (même si l’on n’a pas de justification pour la régularité de à ), le développement en cluster peut très bien être convergent jusqu’à .

Un exemple très clair de ce phénomène est l’entropie de température nulle du modèle -spin dilué (alias XORSAT), qui a été calculée rigoureusement [40, 41]. Pour (avec ), l’entropie est une fonction linéaire de , alors que . Le calcul des premiers ordres du développement en clusters est en accord avec ce résultat rigoureux, dont le domaine de validité est bien plus étendu que la phase non percolée.

On verra aussi dans la partie 4.4 un autre exemple d’application de la méthode au calcul du temps de résolution d’un algorithme de recherche locale pour le problème de la satisfiabilité. Dans ce cas il n’y a pas de résultats exacts, mais on peut faire des simulations numériques avec des systèmes de très grande taille (dans le régime intéressant pour cette question, la complexité croît seulement linéairement avec la taille du système, au contraire du problème exponentiel de l’entropie considéré dans la publication P1). Ces simulations sont très convaincantes en faveur de l’absence de singularité à , la fonction étant régulière jusqu’à une valeur de de l’ordre de (pour ) où elle diverge.

A titre de remarque, soulignons finalement la similitude entre le développement (2.4.1) et un principe d’« inclusion-exclusion » : le coefficient du terme est donné, à des facteurs de symétrie près, par la contribution des graphes de clauses, auquel on soustrait celle des sous-composantes de taille inférieure pour éviter un double comptage. Ceci provient du développement des termes de (2.17) qui imposait aux arbres de sites d’être déconnectés du reste du graphe. Dans le développement final cette condition n’est plus imposée, ce qui permet d’étendre la validité du résultat au delà de .

Chapitre 3 Dynamiques de spins continus

Ce chapitre s’articule autour de l’étude du modèle de Viana-Bray dans sa version sphérique. On commence par rappeler quelques généralités sur les modèles sphériques, dont les propriétés sont facilement déduites du spectre de leur matrice d’interaction. Avec cette motivation en tête on fera ensuite un détour du côté des matrices aléatoires. Les conséquences de cette investigation sur la dynamique seront alors présentées, en insistant sur les nouvelles propriétés du modèle dilué par rapport au cas complètement connecté. Le cas particulier étudié ici souffrant de certaines pathologies, on introduit finalement un formalisme plus général qui constitue un premier pas vers le traitement systématique de la dynamique des modèles dilués à variables continues.

Ces travaux ont fait l’objet des publications P2 pour la partie concernant les matrices aléatoires, P3 pour le modèle sphérique, et d’une partie de P5 pour la généralisation.

3.1 Généralités sur le modèle sphérique

3.1.1 Statique

Considérons un système de spins d’Ising , interagissant par paires avec l’hamiltonien

| (3.1) |

La matrice définit les couplages entre les spins. Pour un ferromagnétique en dimension finie par exemple, l’indice représente les coordonnées du site sur un réseau à dimensions, étant positif si et sont des sites voisins du réseau, nul sinon. Pour un verre de spins le signe des interactions est aléatoire.

Hormis quelques cas particuliers (problèmes unidimensionnels, ferromagnétique bidimensionnel, graphes complètement connectés), on ne sait pas calculer exactement la fonction de partition d’un tel modèle. Une simplification possible consiste à modifier la nature des variables . Berlin et Kac [78] ont introduit en 1952 le modèle sphérique, dans lequel les deviennent des variables continues, soumises à la contrainte globale . L’espace des configurations qui était constitué des sommets de l’hypercube à dimensions pour le modèle d’Ising est ainsi étendu à l’hypersphère passant par ces sommets. Cette modification est a priori arbitraire et introduit une interaction entre tous les spins par l’intermédiaire de la contrainte. Stanley [79] a cependant montré que pour des interactions ferromagnétiques en dimension finie, le modèle sphérique est la limite du modèle dit , où chaque spin appartient à une sphère -dimensionnelle, quand . Le modèle d’Ising correspond à dans cette classification, le modèle XY à et celui d’Heisenberg à . Le fait qu’on puisse obtenir le modèle de Berlin et Kac comme la limite d’une famille de modèles plus réalistes constituait un argument en sa faveur. On trouvera une discussion plus détaillée de cette équivalence dans [80].

Les propriétés statiques du modèle sphérique sont faciles à calculer car elles font intervenir des intégrales gaussiennes à la place des sommes sur les spins d’Ising. La fonction de partition s’écrit

| (3.2) | |||||

| (3.3) |

L’intégrale sur se fait dans le plan complexe, parallèlement à l’axe imaginaire et dans le domaine tel que les valeurs propres de aient toutes une partie réelle positive. Dans ce cas l’intégrale gaussienne à dimensions converge, et l’on a

| (3.4) |

où les sont les valeurs propres de la matrice . Dans la limite thermodynamique on peut finalement calculer cette intégrale par la méthode du col.

On voit ici la simplification par rapport au modèle d’Ising : quelque soit le type d’interaction, la seule information sur la matrice dont on a besoin est la distribution de ses valeurs propres. Pour un système de spins d’Ising cela n’est pas suffisant, il faut aussi des quantités impliquant les vecteurs propres de la matrice qui sont plus difficiles à obtenir.

3.1.2 Dynamique

On modélise généralement l’évolution dynamique d’un système de spins continus en contact avec un thermostat de température par l’équation de Langevin,

| (3.5) |

où est un bruit blanc gaussien avec

| (3.6) |

Dans cette partie les moyennes sur les histoires du bruit thermique sont notées . Ici et dans tout le manuscrit la constante de Boltzmann est prise égale à 1. La modélisation de l’influence du thermostat par des équations de Langevin trouve sa justification dans le fait qu’elles conduisent aux temps longs, pour un système de taille finie, à l’équilibre de Gibbs-Boltzmann.

En toute rigueur l’équation (3.5) n’est pas bien définie sous cette forme : les bruits blancs sont si irréguliers que n’est dérivable nulle part, ce qui rend la signification du membre de gauche douteuse. En fait il faut se donner une convention de lecture de ces équations (les plus connues étant celles d’Ito et de Stratanovitch), en discrétisant l’axe des temps. Dans la suite on éludera ce problème, objet d’études mathématiques sous le nom d’« équations différentielles stochastiques ».

Dans le cas du modèle sphérique considéré ici l’équation de Langevin devient

| (3.7) |

où est un multiplicateur de Lagrange dynamique destiné à imposer la contrainte sphérique .

La matrice étant symétrique réelle, on peut la diagonaliser par un changement de base orthogonal. Notons la coordonnée de dans la direction du vecteur propre de associé à la valeur propre . Le jeu d’équations de Langevin devient dans cette base :

| (3.8) |

Comme le changement de base est orthogonal, est encore un bruit blanc gaussien avec les mêmes cumulants que , cf. (3.6). Chaque mode vérifie donc indépendamment l’équation correspondant au mouvement d’une particule dans le potentiel harmonique . Les modes sont couplées implicitement par le multiplicateur de Lagrange .

Ces équations s’intègrent sans difficultés en

| (3.9) |

l’instant initial ayant été fixé à . Introduisant la notation , on peut mettre ce résultat sous la forme

| (3.10) |

Il ne reste plus qu’à déterminer le multiplicateur de Lagrange , ou de manière équivalente sa version intégrée pour avoir une solution explicite de la dynamique du système. Exprimons donc la fonction de corrélation

| (3.11) |

où l’on a utilisé l’orthogonalité de la matrice de passage pour établir la deuxième égalité. En supposant que la condition initiale est aléatoire avec 111On modélise donc une trempe instantané d’une très haute température vers la température du bain extérieur. , et en notant , on obtient

| (3.12) |

La condition de sphéricité s’écrit alors , soit

| (3.13) |

ce qui est une équation intégrale de Volterra.

A partir de la solution explicite des équations du mouvement, on peut exprimer toutes les quantités intéressantes en fonction de et . Par exemple la fonction de réponse à un champ extérieur et l’énergie s’écrivent

| (3.14) | |||||

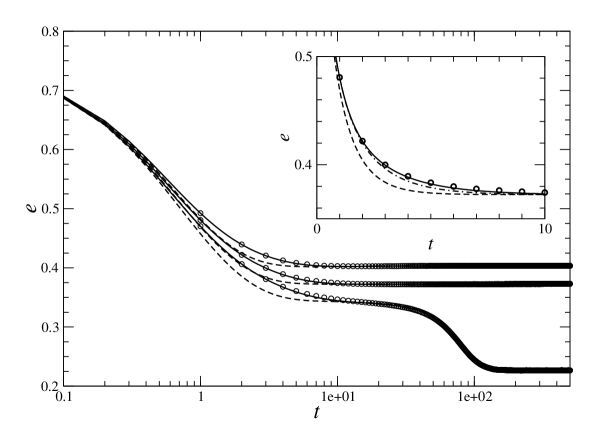

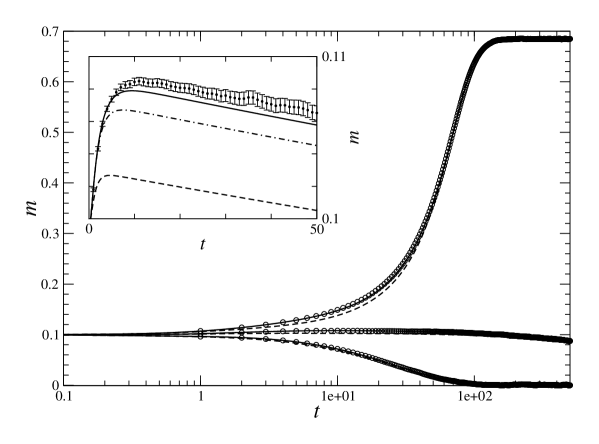

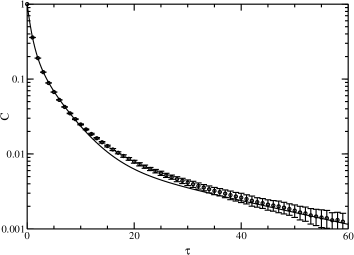

| (3.15) |

Notons que la condition de sphéricité n’est imposée ici qu’en moyenne par rapport aux histoires du bruit thermique et non pour chacune de ses réalisations. C’est la version dite « mean spherical » du modèle.