Nico Tauchnitz

Steuerungsprobleme mit

freiem rechten Endpunkt

Die Herleitung des Pontrjaginschen Maximumprinzips

mit der Methode der einfachen Nadelvariation

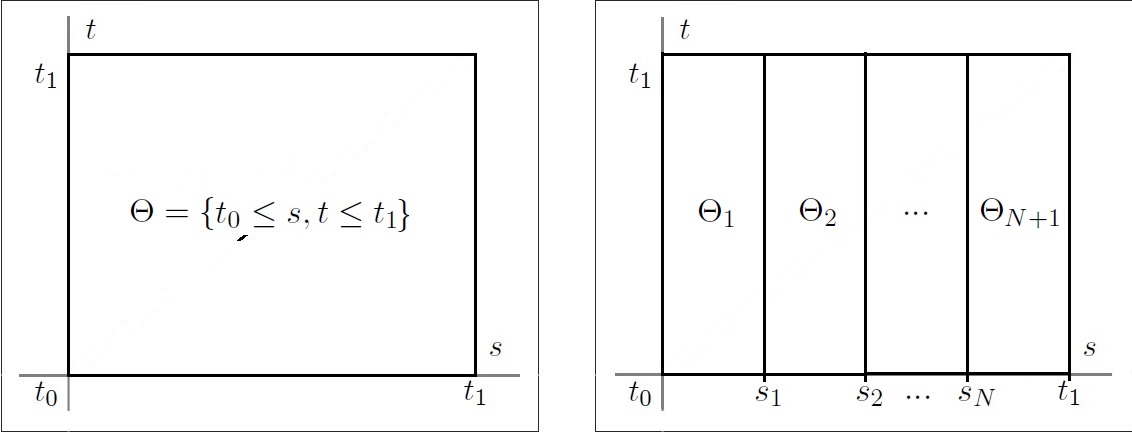

Einfache Nadelvariation der

Optimalen Steuerung:

Marginale Zustandsvariation:

![[Uncaptioned image]](/html/2503.07134/assets/Nadelvariation31.jpg)

Einleitung

Diese Ausarbeitung behandelt notwendige Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Optimum in

gewissen Klassen von Steuerungsproblemen mit freiem rechten Endpunkt.

Die Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt setzen sich aus einem Optimierungskriterium in Form eines Zielfunktionals,

aus einer dynamischen Nebenbedingung in Form eines Systems von Differentialgleichungen mit Anfangsbedingungen

und aus Steuerbeschränkungen zusammen.

Dieser Standardtyp eines Steuerungsproblems lässt sich konstruktiv mit Hilfe einer einfachen Nadelvariation behandeln.

Im Zuge dieser Ausarbeitung wird dieser Zugang auf Steuerungsprobleme mit individuellen Charakteristiken erweitert.

Der Begriff eines starken lokalen Optimum ist der Klassischen Variationsrechnung,

aus der sich die Theorie der Optimalen Steuerungen entwickelte, entlehnt.

Wenn wir von einem Optimum sprechen,

so bezeichnet dies eine Lösung der Aufgabe,

die sich über einer Menge von Konkurrenten als die Bestmögliche behauptet.

Es ist somit die Untersuchungen auf einer möglichst großen Konkurrentenmenge anzustreben.

In diesem Zusammenhang kann man einer Optimalstelle eine Qualtitäts- bzw. Gütestufe zuweisen,

nämlich in Bezug auf den Umfang der Konkurrenten.

In der Klassischen Variationsrechnung haben sich die Begriffe eines schwachen bzw. starken lokalen Optimum etabliert.

Während bei einer schwachen lokalen Minimalstelle (“Stelle” bezeichnet hier eine gewisse Funktion)

sowohl die konkurriende Funktion und auch deren Ableitung sich wenig von einem Optimum und der Ableitung des Optimum zu unterscheiden haben,

so schränkt man bei einem starken lokalen Optimum lediglich die konkurrierende Funktion, aber nicht deren Ableitung ein.

Das bedeutet, die Konkurrentenmenge bei der Untersuchung auf starke lokale Optimalität ist umfassender als diejenige bei der

Behandlung von schwachen lokalen Optimalstellen.

Folglich besitzt ein starkes Optimum eine höhere Güte als ein schwaches

und die Herleitung von Optimalitätsbedingungen ist für ein starkes Optimum ist anzustreben.

Im Rahmen der Optimalen Steuerung sucht man nicht nur eine Lösungsfunktion,

sondern ein Funktionenpaar (den sogenannten Steuerungsprozess) aus Zustand(sfunktion) und Steuerung(sfunktion).

Von zentraler mathematischer und auch anwendungsbezogener Bedeutung ist die freie Wahl an Steuerungen,

denn in der Praxis ist man oft mit der Situation konfrontiert,

dass man sprichwörtlich “den Schalter umlegen” oder “das Steuer herumreißen” muss.

Ein solcher abrupter Wechsel wird gerade durch Abläufe mit sprunghaftem Änderungsverhalten widergegeben

und ist in den Anwendungen von besonderem Interesse.

Um dies in den Rahmen der Optimalen Steuerungen einzubinden, ergibt sich die Anforderung,

dass man konkurrierenden Steuerungsprozessen zwar Einschränkungen an den Zustand, aber nicht an die Steuerung auferlegt.

Die so gebildete Konkurrentenmenge führt (in Analogie zur Klassischen Variationsrechnung)

zur starken lokalen Optimalität im Rahmen der Theorie Optimaler Steuerungen.

Die notwendigen Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Optimum in der Steuerungstheorie bilden einen Verbund, dessen Zusammenstellung man als Pontrjaginsches Maximumprinzip bezeichnet. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wollen wir bei freiem rechten Endpunkt das Pontrjaginsche Maximumprinzip mit Hilfe der elementaren Beweismethode der einfachen Nadelvariation für

-

eine Standardaufgabe mit Wiedergewinnungswert,

-

optimale Multiprozesse,

-

einer Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont,

-

zeitverzögerte Systeme,

-

die Steuerung Volterrascher Integralgleichungen

vorstellen.

Diese Methode haben wir für die Standardaufgabe bei Ioffe & Tichomirov [9]

entnommen und für die weiteren Klassen ausgebaut.

Wir haben uns entschieden,

die Methode der einfachen Nadelvariation in dieser Ausarbeitung ausführlich darzustellen,

denn der Nachweis der notwendigen Optimalitätsbedingungen für Aufgaben der Optimalen Steuerung mit freiem rechten Endpunkt mit Hilfe dieser Methode

fällt “vergleichsweise einfach” aus:

Die “Einfachheit” besteht in einem konstruktiven Nachweis des Pontrjaginschen Maximumprinzips.

Auf Basis der einfachen Nadelvariation lassen sich notwendige Optimalitätsbedingungen direkt ermitteln.

Die Herausforderungen des Beweises liegen in den mathematischen Instrumenten,

nämlich in Existenz-, Eindeutigkeits- und Abhängigkeitssätzen für Differential- und Integralgleichungen mit stückweise stetigen rechten Seiten.

Aufgrund des speziellen Rahmens werden die benötigten Resultate im Anhang ausführlich erarbeitet.

Dazu sind aber gewisse Grundbausteine der Funktionalanalysis,

z. B. der Begriff des Banachraumes, Fixpunktsätze und der Satz über implizite Funktionen, heranzuziehen.

Somit sind die nötigen Instrumente eher von “abstrakter” als von “einfacher” Natur.

Im “Vergleich” zu Steuerungsproblemen mit allgemeineren Nebenbedingungen ist bei der elementaren Beweismethode der Nachweis der

Gültigkeit des Lagrangeschen Prinzips in unendlich-dimensionalen Funktionenräumen nicht nötig.

Dadurch wird das Beweisverfahren deutlich abgekürzt,

da die Maß- und Integrationstheorie oder die Grundprinzipien der Funktionalanalysis und der Satz von Ljusternik oder

die Rieszschen Darstellungssätze oder die benötigten Elemente der Konvexen Analysis umgangen werden.

Anhand einer Vielzahl an Beispielen demonstrieren wir die erzielten Resultate.

Zu unseren wichtigsten Quellen zählen dabei die Lehrbücher von Feichtinger & Hartl [4],

Kamien & Schwartz [10] und Seierstad & Sydsæter [16].

Diese Lehrbücher sind nicht auf die Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt beschränkt und

zum weiteren Studium der Theorie Optimaler Steuerungen wärmstens empfohlen.

Außerdem möchten wir den interessierten Leser auf die Arbeiten Pesch & Plail [12] und Plail [13] zur historischen Entwicklung

der Optimalen Steuerung zu einem eigenständigen mathematischen Fachgebiet hinweisen.

Wichtige Bezeichungen

Die Methode der einfachen Nadelvariation erlaubt es uns die Aufgaben in dem Rahmen der Räume von

stückweise stetigen und stückweise stetig differenzierbaren Funktionen zu betrachten.

Diese Funktionenklassen kennzeichnen wir mit

–

Raum der stückweise stetigen Funktionen,

–

Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen.

Für das Skalarprodukt der Funktionswerte von schreiben wir .

Der gewählte Rahmen dieser Ausarbeitung gestattet die auftretenden Differentationen und Integrationen im klassischen Sinn aufzufassen.

Weiterhin bezeichnen die Zeitableitung und das (für uneigentliche) Riemann-Integral.

Der Aufbau der Steuerungsprobleme, die wir behandeln werden,

stimmen grundsätzlich im Auftreten von Zielfunktional, Dynamik und Steuerungsbeschränkungen überein.

Deswegen verwenden wir meistens die Bezeichnungen

–

für das Zielfunktional,

–

für den Integranden im Zielfunktional,

–

für den Wiedergewinnungswert,

–

für die rechte Seite des dynamischen Systems,

–

für den Steuerbereich,

–

für den Zustand,

–

für die Steuerung.

Im Rahmen unserer Untersuchungen treten einseitige Grenzwert wiederholt auf. Für den links- bzw. rechtseitigen Grenzwert einer Abbildung an der Stelle schreiben wir

Die verschiedenen Aufgabentypen besitzen ihre eigenen Charakteristiken und erfordern teils individuelle Voraussetzungen.

Deswegen werden die Pontrjagin-Funktion und die Hamilton-Funktion , sowie die Annahmen an die Aufgabenklasse,

wie z. B. die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse ,

durch einen zur Aufgabe gehörenden Index versehen:

tandardaufgabe

–

, ,

, ,

ultiprozesse

–

, ,

, ,

nendlicher Zeithorizont

–

, ,

, ,

,

eitverzögerte Systeme

–

, ,

, ,

ntegralgleichungen

–

, ,

, .

Stückweise Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Die vorliegende Untersuchung von Steuerungsproblemen mit freiem rechten Endpunkt betten wir in den Rahmen stückweise stetiger und stückweise stetig differenzierbarer Funktionen ein. Der Begriff “stückweise” bezieht sich dabei auf das Vorhandensein von höchstens endlich vielen Unstetigkeiten in Form von Sprungstellen. Wir räumen diesen – für diese Ausarbeitung zentralen – Begriffen eigenständige Definitionen ein:

Definition 0.1 (Stückweise Stetigkeit).

Die Funktion heißt stückweise stetig, wenn sie in endlich vielen Stellen Sprünge besitzt, d. h. in diesen Stellen existieren beide einseitigen Grenzwerte von im eigentlichen Sinn. In den Stellen wählen die Werte der Funktion so, dass rechtsseitig stetig ist.

Definition 0.2 (Stückweise stetige Differenzierbarkeit).

Die Funktion heißt stückweise stetig differenzierbar, wenn sie auf stetig und in den endlich vielen Teilintervallen stetig differenzierbar ist, sowie ihre Ableitung eine stückweise stetige und in den Stellen rechtsseitig stetige Funktion über ist.

Unter den wichtigen Bezeichnungen haben wir die Funktionenräume

–

Raum der stückweise stetigen Funktionen,

–

Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen

über bereits aufgeführt.

In der Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont wird das Intervall durch ersetzt.

Es ergeben sich die Funktionenräume

–

Raum der stückweise stetigen Funktionen,

–

Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen

über . In dem Fall des unbeschränkten Intervalls definieren wir:

Definition 0.3 (Stückweise Stetigkeit).

Die Funktion heißt stückweise stetig, wenn sie über beschränkt und über jedem endlichen Intervall stückweise stetig ist.

Definition 0.4 (Stückweise stetige Differenzierbarkeit).

Die Funktion heißt stückweise stetig differenzierbar, wenn sie über beschränkt und über jedem endlichen Intervall stückweise stetig differenzierbar ist.

1 Eine Standardaufgabe mit Wiedergewinnungswert

gIn diesem Abschnitt behandeln wir eine “einfache” Aufgabe der Optimalen Steuerung. Darin besteht das Optimierungskriterium aus einem Zielfunktional in Integralform und einem zusätzlichen Terminalfunktional im Endpunkt des Zustandes. Das Terminalfunktional bezeichnet in ökonomischen Anwendungen häufig einen Schrotterlös (“scrap value”) oder den Wert von wiederverwendbaren Materialien oder Teilen (“salvage value”) einer nicht weiter nutzbaren Maschine am Ende des Planungszeitraumes. Weiterhin liegt bezüglich dem Zustand “lediglich” eine Nebenbedingung in Form einer Differentialgleichung vorliegt. Diese nennen wir die Dynamik. Ferner weist die Aufgabenstellung Steuerbeschränkungen auf. Da keine weiteren Einschränkungen, insbesondere im Endzeitpunkt an den Zustand, vorliegen, ist die Methode der einfachen Nadelvariation zur Herleitung von notwendigen Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Minimum dieser Aufgabe gut geeignet. Die vorliegende Herangehensweise ist Ioffe & Tichomirov [9] entnommen. Aber im Gegensatz zu [9] beschränken wir uns auf den sogenannten “normalen” Fall notwendiger Bedingungen, welcher in Aufgaben mit freiem Endpunkt vorliegt.

1.1 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip

Über dem gegebenen Intervall betrachten wir zu die Aufgabe

| (1.1) | |||

| (1.2) | |||

| (1.3) |

Die Aufgabe (1.1)–(1.3) untersuchen wir bezüglich dem Zustand

und der Steuerung .

Das Paar nennen wir einen Steuerungsprozess.

Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare ,

für die es ein derart gibt,

dass die Abbildungen , auf der Menge aller mit

stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich sind.

Das Paar

heißt ein zulässiger Steuerungsprozess in der Aufgabe (1.1)–(1.3),

falls der Dynamik (1.2) zu genügt.

Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.

Bemerkung 1.1.

Die Reduktion auf einen Umgebungsstreifen um eine Trajektrie ist angebracht, wenn die Abbildungen nicht willkürliche Werte für den Zustand annehmen dürfen. Dies ist im Beispiel 1.5 erforderlich, in dem die Abbildung mit nur für wohldefiniert und die Ableitung nur für mit einem gegebenen beschränkt sind.

Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine starke lokale Minimalstelle der Aufgabe (1.1)–(1.3), falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung

für alle mit gilt.

Es bezeichnet die Pontrjagin-Funktion

| (1.4) |

Theorem 1.2 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).

Bemerkung 1.3.

Die nachstehenden Investitionsmodelle sind Seierstad & Sydsæter [16] entnommen:

Beispiel 1.4.

Es bezeichne das Kapital und die Investitions- bzw. die Konsumptionsrate zum Zeitpunkt . Wir betrachten das lineare Investitionsmodell

| (1.8) | |||

| (1.9) | |||

| (1.10) |

Um zu einem Minimierungsproblem überzugehen, multiplizieren wir den Integranden in (1.8) mit . Wir erhalten damit in der Aufgabe (1.8)–(1.10) die Abbildungen

Dann gilt für die Pontrjaginsche Funktion (1.4) für nach (1.7)

| (1.11) |

und ist die Lösung der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung in (1.5):

| (1.12) |

Aus der Maximumbedingung (1.11) können wir unmittelbar

entnehmen. Für die adjungierte Gleichung (1.12) folgt damit sofort

Die Stelle mit ist wegen und eindeutig bestimmt.

Aus formalen Gründen betrachten wir zur Bestimmung von die Funktion mit

Also gibt es genau eine Lösung der Gleichung und es gilt

| (1.13) |

Da die adjungierte Funktion streng monoton fallend ist, folgt für diese

| (1.14) |

Mit der Steuerung

| (1.15) |

erhalten wir aus (1.9) für das Kapital

| (1.16) |

und für den Wert des Zielfunktionals (1.8)

| (1.17) |

In diesem Beispiel ist die optimale Steuerung unstetig und nimmt ausschließlich Werte auf dem Rand des kompakten Steuerbereiches an.

Beispiel 1.5.

Im Gegensatz zum vorherigen linearen Modell nehmen wir an, dass wir mit einer einprozentigen Erhöhung des Kapitals eine konstante prozentuale Erhöhung des Nutzens um erreichen:

Damit erhalten wir folgende Aufgabe mit der Cobb-Douglas-Funktion :

| (1.18) | |||

| (1.19) | |||

| (1.20) |

Wir multiplizieren den Integranden in (1.18) mit und erhalten

Dann gilt für die Pontrjaginsche Funktion (1.4) nach (1.7) für

| (1.21) |

und ist die Lösung der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung (1.5):

| (1.22) |

Aus der Maximumbedingung (1.21) ergibt sich unmittelbar

Für die adjungierte Gleichung (1.22) folgt weiterhin

Die Adjungierte ist stetig und streng monoton fallend über mit .

Wir zeigen nun die Existenz einer Zahl mit .

Es sei mit

Für gilt und es ist auf konstant. Es bezeichne diesen konstanten Wert. Anstelle der Adjungieren betrachten wir mit Hilfe der Konstanten zunächst die Funktion mit

Es ergibt sich . Nun bestimmen wir . Für ist und damit . In der Dynamik (1.19) sei . Es ergibt sich die Funktion mit , und . Wir erhalten nach Trennung der Veränderlichen und anschließender Integration

Aus und ergibt sich für die Gleichung

Aus dieser Gleichung folgt zusammen mit der Annahme in (1.20)

| (1.23) |

Für die Analyse der Aufgabe liefert dies die Steuerung

| (1.24) |

Mit erhalten wir in (1.19) für die Änderung des Kapitalstocks

Wenden wir über wieder die Trennung der Veränderlichen wie für die Funktion an, so ergibt sich für die zeitliche Entwicklung des optimalen Kapitalstocks

| (1.25) |

Ferner liefert dies in der adjungierten Gleichung

Zur Berechnung von auf verwenden wir und erhalten wieder mit einer Trennung der Veränderlichen und anschließender Integration

Daraus folgt

auf . Auf gilt damit für die adjungierte Funktion

| (1.26) |

Für den Wert des Zielfunktionals (1.18) ergibt sich in diesem Beispiel

| (1.27) | |||||

Die Auswertung des Pontrjaginschen Maximumprinzip ist damit abgeschlossen.

Beispiel 1.6.

Wir betrachten nach Seierstad & Sydsæter [16] ein Zwei-Sektoren-Modell, das aus der Produktion von Investitons- und Konsumgüter besteht. Wir bezeichnen mit bzw. die Rate der Güterproduktion im Investitions- bzw. Konsumsektor und es beschreibe die Aufteilung der Investitionsgüter auf beide Sektoren zur Produktion. Es entsteht damit die Aufgabe

| (1.28) |

Wir gehen zu einem Minimierungsproblem über und wenden Theorem 1.2 an.

Die Pontrjagin-Funktion besitzt die Gestalt

Für die Adjungierten und ergeben sich die Gleichungen

Es folgt unmittelbar . Die Maximumbedingung ist äquivalent zu

und wir erhalten für die optimale Steuerung

Wegen und ist über einem gewissen Intervall .

Demzufolge gilt und über .

Zur Bestimmung des Zeitpunktes mit nutzen wir wieder eine Nebenrechnung.

Dazu betrachten wir die Funktion mit und .

Es ergeben sich

Die Adjungierten , sind streng monoton fallen und es gilt . Es sind damit für und über . Wir erhalten zusammenfassend für die adjungierten Funktionen

für die optimale Steuerung

für die zugehörigen Zustandstrajektorien

und für den Wert des Zielfunktionals

Unsere Untersuchung der Aufgabe ist abgeschlossen.

1.2 Der Beweis des Maximumprinzips

Der nachstehende Beweis ist [9] entnommen.

Wir haben lediglich die Transversalitätsbedingung (1.5) bezüglich dem Terminalfunktional hinzugefügt.

Da sämtliche Abbildungen stetig und stetig differenzierbar bezüglich sind, und die Funktion dem Raum angehört,

sind die Abbildungen und über lediglich stückweise stetig und nicht stetig.

Deswegen verweisen wir auf die Ergebnisse im Anhang B über Differentialgleichungen mit stückweise stetigen rechten Seiten.

Ferner erfüllt die adjungierte Gleichung (1.5) die Voraussetzungen von Lemma B.4 und Lemma B.6.

Daher gibt es eine eindeutige Lösung der Gleichung (1.5) zur Randbedingung ,

die dem Raum angehört.

Die behauptete Existenz einer Lösung der adjungierten Gleichung (1.5)

zur Transversalitätsbedingung (1.6) ist damit bereits gezeigt.

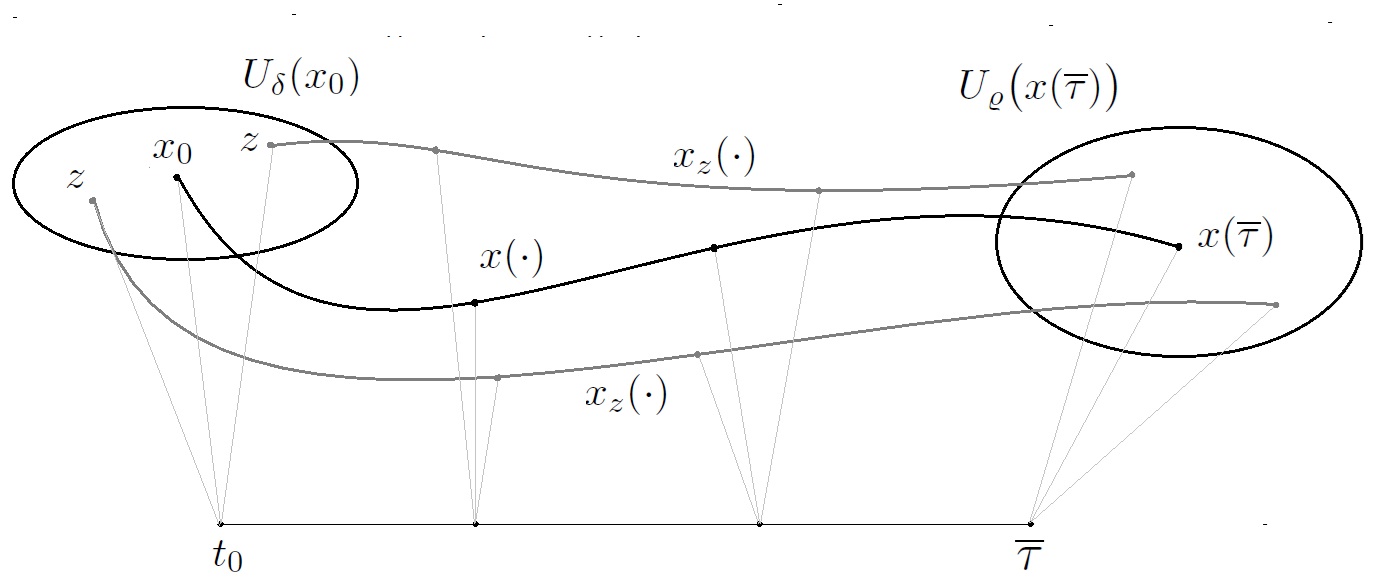

Es sei ein Stetigkeitspunkt der Steuerung .

Dann ist auch in einer gewissen hinreichend kleinen Umgebung von stetig und wir wählen ein festes

positiv und hinreichend klein, so dass sich in dieser Umgebung befindet.

Weiter sei nun ein beliebiger Punkt aus .

Wir setzen

und es bezeichne , , die eindeutige Lösung der Gleichung

![[Uncaptioned image]](/html/2503.07134/assets/Nadelvariation31.jpg) \captionof

figure[Einfache Nadelvariation der Steuerungstheorie]Variation .

\captionof

figure[Einfache Nadelvariation der Steuerungstheorie]Variation .

Dann ist für .

Für betrachten wir den Grenzwert

und werden zeigen, dass dieser existiert, die Funktion der Integralgleichung

| (1.31) |

zur Anfangsbedingung

| (1.32) |

genügt und die Beziehung

| (1.33) |

erfüllt ist.

Herleitung von (1.32): Nach Wahl des Punktes ist in einer Umgebung dieses Punktes stetig und für hinreichend kleine positive gelten

Hieraus folgt

D. h., dass der Grenzwert

existiert und gleich (1.32) ist.

Herleitung von (1.31):

Auf dem Intervall genügen sowohl als auch der Gleichung

Aus den Sätzen B.11 und B.13 über die Stetigkeit und Differenzierbarkeit der Lösung eines Differentialgleichungssystems in Abhängigkeit von den Anfangsdaten folgt, dass für hinreichend kleine positive die Vektorfunktionen auf definiert sind, dass sie für gleichmäßig gegen konvergieren und dass der Grenzwert

für jedes existiert. Weiterhin liefert Satz B.13, dass für alle der Gleichung

genügt, d. h. die Gleichung (1.31) zum Anfangswert (1.32) erfüllt.

Herleitung von (1.33):

Mit (1.5) und (1.31) erhalten wir für :

Daher gilt für die Gleichung

Für folgt (1.33) mit der Transversalitätsbedingung :

Beweisschluss: Da ein starkes lokales Minimum ist, ist für alle hinreichend kleine und positive

In diesem Ausdruck ergeben sich für

und für das Terminalfunktional

Für das Zielfunktional liefert der Grenzübergang dies den Ausdruck.

Nach (1.33) besteht in dieser Ungleichung der Zusammenhang

Bei Anwendung der Gleichungen (1.32) und (1.33) ergibt sich weiter

Damit folgt aus der Definition der Pontrjagin-Funktion:

Nun ist ein beliebiger Stetigkeitspunkt von und ein beliebiger Punkt der Menge . Demzufolge ist die Beziehung (1.7) in allen Stetigkeitspunkten von wahr und damit ist das Maximumprinzip bewiesen.

1.3 Ökonomische Deutung des Maximumprinzips

Die ökonomische Interpretation des Pontrjaginschen Maximumprinzips

wurde von Dorfman [3] angeregt.

Wir geben eine Variante an,

die sich auf den Beweis von Theorem 1.2 im letzten Abschnitt bezieht.

Der Kern des Beweises im letzten Abschnitt war,

die Auswirkungen der Nadelvariation

auf das Steuerungsproblem (1.1)–(1.3) zu untersuchen. Die erzeugte marginale Änderung

des optimalen Zustandes bewirkt nach (1.33) im Zielfunktional

| (1.34) |

wobei die Lösung der adjungierten Gleichung (1.5) ist. Außerdem gilt für den marginalen Profit die Beziehung

| (1.35) | |||||

Die Entscheidung zum Zeitpunkt mit dem Parameter statt zu steuern hat einen direkten und indirekten Effekt (Feichtinger & Hartl [4], S. 29):

-

–

Der unmittelbare Effekt besteht darin, dass die Profitrate erzielt wird.

-

–

Die indirekte Wirkung manifestiert sich in der Änderung der Kapitalbestände um . Der Kapitalstock wird durch die in getroffene Entscheidung transformiert, was bemessen mit der Adjungierten in (1.34) ausgedrückt wird.

Die Gleichung (1.34) beschreibt damit die Opportunitätskosten,

die sich durch die Entscheidung zum Zeitpunkt ergeben.

Wegen der Darstellung der Opportunitätskosten in der Form in (1.34),

wird die Adjungierte in der Ökonomie häufig als Schattenpreis bezeichnet.

Ferner bemisst die Funktion nach Gleichung (1.35) die Profitrate aus

direktem und indirektem Gewinn,

die sich aus der Änderung der Kapitalbestände ergibt.

Die Maximumbedingung sagt daher aus,

dass die Instrumente zu jedem Zeitpunkt so eingesetzt werden sollen,

dass die totale Profitrate maximal wird.

1.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow

Im Gegensatz zu notwendigen Bedingungen,

die Kandidaten für Optimalstellen liefern,

geben hinreichende Bedingungen Gewissheit über das Vorliegen eines Optimums.

Deswegen erweitern wir die notwendigen Optimalitätsbedingungen in Form des Pontrjaginschen Maximumprinzips

um die hinreichenden Bedingungen nach Arrow.

Unser

Vorgehen zur Herleitung der hinreichenden Bedingungen basiert auf der Darstellung in

Seierstad & Sydsæter [16],

die wir in der Beweisführung um Argumente in Aseev & Kryazhimskii [1] ergänzt haben.

Für führen wir die Menge ein.

Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion

| (1.36) |

Theorem 1.7.

Beweis Es sei gegeben. Da die Abbildung auf konvex ist, ist die Menge konvex und besitzt ein nichtleeres Inneres. Wir setzen . Dann ist mit ein Randpunkt der Menge . Daher existiert nach dem Trennungssatz C.2 ein nichttrivialer Vektor mit

| (1.37) |

Es ist ein innerer Punkt der Menge .

Weiterhin folgt aus den elementaren Eigenschaften konvexer Funktionen,

dass in stetig ist,

da sie auf konvex und nach oben durch beschränkt ist.

Deswegen existiert ein mit und

für alle .

Aus (1.37) folgt daher für alle .

Dies zeigt und wir können ohne Einschränkung annehmen.

Wiederum (1.37) liefert damit

| (1.38) |

Es sei nun so gewählt, dass die Maximumbedingung (1.7) zu diesem Zeitpunkt erfüllt ist. Dann folgt aus (1.38), dass

für alle gilt. Wir setzen

Die Funktion ist stetig differenzierbar auf . Ferner gelten für alle und . Damit nimmt die Funktion in dem inneren Punkt der Menge ihr globales Maximum an. Also gilt , d. h.

| (1.39) |

Die Gleichung (1.39) wurde unter der Annahme erzielt, dass die Maximumbedingung (1.7) in dem Zeitpunkt erfüllt ist. Da (1.7) für fast alle gilt, stimmt mit der Ableitung überein. Also gilt auf die Ungleichung

| (1.40) |

für fast alle . Die Abbildung ist nach Voraussetzung (c) von Theorem 1.7 über . Deswegen gilt für alle die Ungleichung

| (1.41) |

Es sei mit . Dann erhalten wir

Wegen (1.6) ist erfüllt. Ferner betrachten wir Aufgaben mit festem Anfangswert, d. h. . Also gilt für alle mit .

Beispiel 1.8.

Im Beispiel 1.4 des linearen Investitionsmodells lautet die Pontrjagin-Funktion

Ferner ergab sich nach (1.14) die adjungierte Funktion

Dies führt auf die Hamilton-Funktion

die für alle konkav in der Variablen ist. Damit liefert der Steuerungsprozess , der in (1.15) und (1.16) angegeben ist, ein starkes lokales Maximum.

Beispiel 1.9.

In dem Beispiel 1.6 eines Zwei-Sektoren-Modells besitzt die Pontrjagin-Funktion die Gestalt

Ferner lieferte die Analyse der Aufgabe die Adjungierten

Daraus resultiert

Damit erhalten wir die Hamilton-Funktion

Für jedes ist linear in , also eine konkave Funktion in . Damit ist der im Beispiel 1.6 ermittelte Kandidat , der alle Bedingungen des Maximumprinzips erfüllt, ein starkes lokales Maximum.

1.5 Instandhaltungsmanagement

Vorbeugende Instandhaltung wirkt sich positiv auf Lebensdauer und Funktionalität von Produktionsanlagen aus,

woraus sich außerdem Einsparungen beim Ersatz von Anlagen ergeben.

Die Aufgabe besteht hier in der Ermittlung eines optimierten Zusammenspiels von Instandhaltungsintensität im Laufe der

Produktionsdauer und dem Verkaufswert bzw. dem Schrotterlös der Anlage am Ende der Produktionsdauer.

Das nachstehende Modell wurde durch die Betrachtungen in Feichtinger [4] angeregt.

Es sei der Zustand einer Maschine,

die im Produktionseinsatz den Erlös pro Zeiteinheit einbringt.

Der Einsatz der Maschine führt zum Verschleiß mit der Rate ,

welchem durch instandhaltende Maßnahmen entgegengewirkt werden kann.

Die Kosten für die Instandhaltung wird durch angegeben und die Effizienz der Maßnahmen durch .

Zusammenfassend bezeichnen:

| – | den Zustand der Maschine zur Zeit , | |

| – | den Erlös der Maschine pro Zeiteinheit aus dem Betrieb der Maschine, | |

| – | den Verschleiß der Maschine bei Produktion, | |

| – | den Wiederverkaufswert am Ende der Planungsperiode, | |

| – | die Instandshaltungskosten, | |

| – | die Effizienz der Instandhaltung zur Rate . |

Der zu erwartende Nettoerlös aus dem Betrieb der Maschine, den anfallenden Instandhaltungskosten und dem Barwert des Verkaufes berechnet sich gemäß

Die instandhaltenden Maßnahmen seien mit wachsendem Kostenaufwand weniger effizient. Daher besitze die Funktion die Eigenschaften:

Diese Eigenschaften spiegelt zum Beispiel die Funktion mit wider.

Über dem Planungszeitraum werden außerdem die instandhaltenden Maßnahmen durch den betrieblichen Verschleiß und durch wiederkehrende Reparaturen weniger effektiv.

Wir machen für diese Beobachtung den Ansatz .

Zusammenfassend ergibt sich für unser Instandhaltungsmodell die Aufgabe

| (1.44) |

Wir wenden Theorem 1.2 an: Die Pontrjagin-Funktion der Aufgabe (1.44) hat die Form

Sie ist linear in , womit die Hamilton-Funktion konkav ist. Daher sind die Bedingungen des Maximumprinzips hinreichend für ein starkes lokales Maximum. Die Maximumbedingung (1.7) lautet

Aufgrund der Eigenschaften der Funktion können nur positive Instandhaltungskosten optimal sein. Deswegen führt die Maximumbedingung nach Ausschluss der Randlösung auf die Gleichung

Wir beachten den Vorzeichenwechsel beim Übergang zu einem Minimierungsproblem in der Transversalitätsbedingung. Dann lautet die adjungierte Gleichung (1.5)

Für die adjungierte Funktion erhalten wir die Abbildung

Den Ausdruck in der letzten Klammer formen wir um und erhalten

für .

Daher nimmt die Adjungierte nur positive Werte über an und

die optimale Strategie ist durch sinnvoll festgelegt.

In ergibt sich für die Adjungierte der Wert

Im Sinne des Schattenpreises bemisst zu Beginn den gesamten Erlös unter Beachtung von Diskontierung und Verschleiß,

und nimmt am Ende des Planungszeitraumes den Barwert des Verkaufspreises an.

1.6 Optimale Werbestrategien

Es bezeichne den Bekanntheitsgrad eines Produktes, der auf skaliert sei. Den Umsatz, den das Produkt zum Zeitpunkt erbringt, sei . Der Einsatz von Werbung wird durch die Steuerung widergegeben. Es ergibt sich in Anlehnung an Feichtinger & Hartl [4] (vgl. Abschnitt 5.6) das Modell

| (1.45) | |||

| (1.46) | |||

| (1.47) |

Dabei sei stetig differenzierbar und konkav mit und für .

Die Auswirkungen der Werbestrategie auf den Bekanntheitsgrad wird durch (1.46) festgelegt.

Dabei sei über stetig, differenzierbar und streng monoton wachsend mit

Für genügen die Funktionen

diesen Bedingungen.

Im Fall bekommt die Differentialgleichung (1.46) die Gestalt

die die Form eines Ebbinghausenschen Vergessensmodell trägt.

Hermann Ebbinghausen (1850–1909) gilt als Begründer der experimentellen Gedächtnisforschung.

Der Fall überführt (1.46) in die Gestalt

zum Anfangswert und besitzt die Lösung

| (1.48) |

Die Popularität ergibt sich anhand Gleichung (1.48) durch das Zusammenspiel der Parameter und . Dabei spiegelt der Parameter einem der Natur der Sache innewohnenden Attraktivitätsverlust für das Produkt wider, während eine Faszination, d. h. einen eigendynamischen Erhalt der Popularität für das Produkt innerhalb der Interessengruppe, beschreibt. Speziell ergeben sich für und es liegt kein Attraktivitätsverlust für das Produkt vor. Im Fall stellt sich der Popularitätsverlust zum Parameter ein. Ferner liegt für eine unbegrenzte Faszination für das Produkt vor und es ist unabhängig vom Paramter .

In der Aufgabe (1.45)–(1.47) ohne Wiedergewinnungswert liefert das Pontrjaginsche Maximumprinzip in Form von Theorem 1.2 die adjungierte Gleichung

| (1.49) |

welche die Lösung

| (1.50) |

besitzt. Die Maximumbedingung führt nun weiter zur der Beziehung

| (1.51) |

aus der die Gültigkeit der Gleichung bzw.

| (1.52) |

resultiert.

Die Funktion ist über positiv und streng monton wachsend.

Im Grenzwert ergibt sich .

Aus den Eigenschaften von folgt,

dass über stetig, streng monoton fallend mit und ist.

In dem Modell (1.45)–(1.47) ist es nun vernünftig anzunehmen,

dass zum Abschluss der Werbekampagne für das Produkt ein weiterer Absatz mit Gesamtumsatz in

Abhängigkeit vom Bekanntheitsgrad erwartet werden darf.

Das Pontrjaginsche Maximumprinzip für die Aufgabe führt wieder

auf die adjungierte Gleichung (1.49), jedoch zur Transversalitätsbedingung :

| (1.53) |

Da eine Maximierungsaufgabe vorliegt, tritt in der Transversalitätsbedingung ein Vorzeichenwechsel ein. Es ergibt sich daraus die Adjungierte

| (1.54) |

Die Maximumbedingung führt erneut auf die Beziehung , d. h.

Die Werbestrategie ist erneut stetig, aber am Ende der Planungsperiode gilt

Da die Variable linear in den Integranden und in die Dynamik einfließt, und ferner die Abbildung konkav in ist, sind die Optimalitätsbedingungen des Maximumprinzips nach Theorem 1.7 hinreichend für ein starkes lokales Maximum.

1.7 Kapitalismusspiel

In vielen Problemstellungen sind verschiedene Entscheidungsträger involviert,

deren Interessen nicht im Einklang stehen müssen.

Eine derartige Situation bezeichnet man als mathematisches Spiel.

Unterliegen die Zielkriterien der Konfliktgruppen dynamischen Nebenbedingungen,

so spricht man von einem Differentialspiel.

Es liege ein dynamisches Spiel vor,

in dem die Steuerungen und die Einflussnahmen durch den ersten bzw. zweiten Spieler widergeben.

Durch die Einführung verschiedener Zielfunktionale in der Standardaufgabe,

welche die Zielstellungen der einzelnen Spieler darstellen,

gelangen zur dynamischen Spielsituation:

Ein Lösungskonzept zur Behandlung eines solchen Spiels ist das Nash-Gleichgewicht für nichtkooperative Spiele. In unserem Differentialspiel ist ein Nash-Gleichgewicht ein Tripel mit

Befindet sich das Spiel also im Nash-Gleichgewicht ,

so hat kein Spieler einen Anreiz seine Strategie zu ändern,

denn das bestmögliche Ergebnis zur Strategie des Konkurrenten wurde gefunden.

Ausführlich geschrieben ist das Nash-Gleichgewicht ein System von zwei gekoppelten Steuerungsproblemen.

Für den ersten Spieler ergibt sich das Steuerungsproblem

bei gegebener Strategie des zweiten Spielers; entsprechend für den zweiten Spieler:

Formal sind die Abbildungen , und

, nicht stetig bezüglich der Variablen

und verletzen die Anforderungen an die Standardaufgabe (1.1)–(1.3).

Sind die Steuerungen und zumindest stückweise stetig,

so besitzen diese Abbildungen für die gegebene Strategie des Gegenspielers höchstens endlich viele Unstetigkeiten in der Variablen .

Bei der Setzung der einfachen Nadelvariation im Beweis des Maximumprinzips sind für die Wahl von diese Stellen auszuschließen.

Auf diese Weise bleiben das Beweisschema und die Optimalitätsbedingungen in Form des Pontrjaginschen Maximumprinzips gültig.

Wir betrachten im Folgenden ein Differentialspiel zwischen Arbeitern und Unternehmern.

Beide Parteien sind bestrebt ihr Konsumverlangen zu befriedigen.

Zudem zeichnen sich die Unternehmer für Investitionen verantwortlich.

Für die Arbeiter stellt sich dabei das Problem,

inwieweit sie den produzierten Ertrag konsumieren oder den Unternehmern überlassen sollen,

damit eine künftige hohe Güterproduktion ermöglicht wird, von der auch die Arbeiter wieder profitieren.

Das Dilemma, das sich dem Arbeiter stellt, ist,

dass sie keine Garantien über ausreichende Neuinvestitionen seitens der Unternehmer haben.

Die Unternehmer stehen ihrerseits vor der Frage,

wie sie mit dem verbliebenen Teil des Ertrages, der nicht dem Arbeiter zugesprochen wird, umgehen:

Sollen sie diesen investieren oder konsumieren?

Die Spielsituation ensteht dadurch,

dass der Nutzen für den Arbeiter und den Unternehmern durch den aufgeteilten Ertrag miteinander gekoppelt ist.

D. h. der Gewinn eines jeden Spielers hängt von der Entscheidung des anderen Spielers ab.

In diesem Modell werden die Geld- und Güterwerte im Kapitalstock zusammengefasst.

Weiter bezeichne denjenigen relativen Anteil an der Produktion, der dem Arbeiter zum Zeitpunkt zugesprochen wird.

Von dem verbliebenen Teil kann der Unternehmer mit der Rate zur Zeit investieren.

Mit den Zielfunktionalen bzw. für den Arbeiter bzw. Unternehmer entsteht damit die folgende Aufgabe

| (1.55) | |||

| (1.56) | |||

| (1.57) | |||

| (1.58) |

Das Modell geht auf Lancaster [11] zurück. Wir folgen der Darstellung und untersuchen das Nash-Gleichgewicht und die Kollusionslösung, die wir abschließend miteinander vergleichen. Wir verweisen außerdem auf die umfassenden Ausführungen in Feichtinger & Hartl [4] und Seierstad & Sydsæter [16].

Wir platzieren die zwei Spieler Arbeiter und Unternehmer in einer Spielsituation und benutzen als Lösungskonzept das Nash-Gleichgewicht für nichtkooperative Spiele. Im vorliegenden Differentialspiel ist ein Nash-Gleichgewicht ein Tripel

für das die folgenden Gleichungen erfüllt sind:

Ausführlich geschrieben ist das Nash-Gleichgewicht das folgende System von zwei gekoppelten Steuerungsproblemen für den Arbeiter,

| (1.59) |

und für den Unternehmer,

| (1.60) |

Auf beide Steuerungsprobleme wenn wir die Optimalitätsbedingungen im Pontrjaginsche Maximumprinzip

unter Beachtung der Strategie des Gegenspielers an:

In der Aufgabe der Arbeiter (1.59) erhalten wir die Maximumbedingung

Da jede zulässige Trajektorie stets positiv ist, gilt

| (1.61) |

Weiter genügt der adjungierten Gleichung (1.5) und Transversalitätsbedingung (1.6):

| (1.62) |

In Gleichung (1.62) erkennt man unmittelbar für .

Daher gilt für .

Entsprechend ergibt sich in der Aufgabe des Unternehmers (1.60) die Maximumbedingung

und es gilt

| (1.63) |

Ferner genügt der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung:

| (1.64) |

Zusammen erhalten wir aus (1.63) und (1.64)

Aufgrund der strengen Monotonie existiert eine eindeutig bestimmte Lösung von

Wegen (1.63) gilt für alle und aus (1.61) folgt nun auf . Auf erhalten wir daraus

Weiterhin folgt nach (1.58) und aus der Bedingung

| (1.65) |

Aufgrund in (1.58) ist .

Da streng monoton fallend ist,

erhalten wir und für alle .

Zusammenfassend lauten im Nash-Gleichgewicht die jeweiligen Strategien

zum Kapitalstock

Für die Zielfunktionale ergeben sich

| (1.66) |

Die Untersuchung des Nash-Gleichgewichtes ist damit abgeschlossen.

Im Gegensatz zur Spielsituation besprechen sich die Arbeiter und Unternehmer, wie sie gemeinsam am besten agieren können. Für das gemeinsame Zielfunktional ergibt sich

Führen wir die neue Steuerungsvariable durch

ein, so erhalten wir die Aufgabe

| (1.67) |

Die kooperative Lösung ist (sie ergibt sich analog zu Beispiel 1.4)

mit folgendem Optimalwert für das Zielfunktional:

| (1.68) |

Der Gesamtnutzen im Nash-Gleichgewicht nach (1.66) ist gleich

| (1.69) |

Zum Vergleich der Werte (1.68) und (1.69) verwenden wir die Beziehung

Damit erhalten wir

Benutzen wir die elementare Ungleichung für , so folgt abschließend

D. h. der Gesamtnutzen ist im sozialen Optimum größer als im Wettbewerb. An dieser Stelle bleibt aber die spannende Frage nach einer “gerechten” Aufteilung des Nutzens auf Unternehmer und Arbeiter offen.

2 Optimale Multiprozesse

Der Begriff des Multiprozesses lässt sich am Beispiel des Autofahrens illustrieren:

Neben den kontinuierlichen Steuerungen “beschleunigen” und “bremsen”

bildet die Wahl des konkreten Ganges einen wesentlichen Beitrag zur Minimierung des Treibstoffverbrauchs oder

zum Erreichen des Zielortes in kürzester Zeit.

Denn die Auswahl des jeweiligen Ganges beeinflusst maßgeblich das dynamische Beschleunigungsverhalten, den momentanen Benzinverbrauch

und die Geschwindigkeit.

Das Fahrverhalten und der Treibstoffverbrauch wird in jedem einzelnen Gang durch eine eigene Dynamik und Verbrauchsfunktion beschrieben.

Dementsprechend setzt sich dieses Optimierungsproblem aus verschiedenen,

dem jeweilig ausgewählten Gang zugeordneten Steuerungsproblemen zusammen.

Die Schaltfolge zwischen den einzelnen Gängen wird durch eine Wechselstrategie

beschrieben.

Das Beispiel des Autofahrens verdeutlicht dabei den speziellen Charakter der Wechselstrategie:

Im Vergleich zu den Pedalen, die stufenlos gesteuert werden können,

ist die Auswahl des Ganges eine rein diskrete Größe.

Ein Multiprozess besteht aus einer gewissen endlichen Anzahl von einzelnen Steuerungssystemen,

welche sich jeweils aus individuellen Dynamiken, Zielfunktionalen und Steuerungsbereichen zusammensetzen.

Neben der Suche nach der optimalen Steuerung für das jeweils gewählte Steuerungssystem

liegt das Hauptaugenmerk bei der Untersuchung von Multiprozessen auf der Bestimmung der optimalen Wechselstrategie.

Dabei wird eine Wechselstrategie durch die Anzahl der Wechsel zwischen den einzelnen Steuerungssystemen,

durch die konkrete Auswahl des jeweiligen Steuerungssystems und durch diejenigen Zeitpunkte,

zu denen diese Wechsel stattfinden, beschrieben.

Wir betrachten ausschließlich Multiprozesse mit stetigen Zuständen.

Außerdem dürfen keine Wechselkosten anfallen.

Im Vergleich zur Standardaufgabe liegt die besondere Charakteristik eines Multiprozesses in der Wechselstrategie.

Die wesentliche Herausforderung in der folgenden Untersuchung von Multiprozessen besteht somit darin,

die Wechselstrategien so in eine Form zu gießen,

dass die Aufgabe eines Multiprozesses die Gestalt eines Steuerungsproblems erhält.

2.1 Vorbereitende Betrachtungen

Es bezeichne die Anzahl an Steuerungssystemen, aus denen sich der Multiprozess zusammen setzt. Für ein bezeichnen den Integranden im Zielfunktional, die rechte Seite der Dynamik und den Steuerbereich des ten Steuerungssystems. Dann ist es naheliegend einen Multiprozess wie folgt aufzustellen: Wir zerlegen das Zeitintervall mit Hilfe der (gegebenen) Wechselzeitpunkte in Teilintervalle mit . Über einem Zeitabschnitt ist ein gewisses Steuerungsproblem ausgewählt, nämlich . Auf diese Weise ergeben sich über einem Teilabschnitt die Elemente

Über dem gesamten Zeitintervall erhält der Multiprozess dadurch die Gestalt

| (2.1) |

Die Darstellung (2.1) eines Multiprozesses ist für die Behandlung als Aufgabe der Optimalen Steuerung weniger geeignet,

denn die Folge der Indizes ,

welche Anzahl der Wechsel und die Abfolge der aktiven Steuerungssysteme beschreibt,

ist bereits determiniert.

Somit kann die wesentliche Charakteristik eines Multiprozesses, nämlich dessen optimale Wechselstrategie,

nicht in die Optimierung integriert werden.

Die Beschreibung einer Wechselstrategie als “echte” Steuerungsvariable wird in dieser Form nicht erreicht.

Unsere Zielstellung ist also eine Formulierung eines Multiprozesses zu finden,

so dass die Wechselstrategien die Form einer Steuervariablen erhalten und damit alle möglichen Abfolgen von aktiven

Steuerunssystemen mit beliebiger Anzahl an Wechseln und zu beliebigen Wechselzeitpunkten zur Konkurrenz zugelassen sind.

Dazu erarbeiten wir einen alternativen Ansatz, welcher auf den Zerlegungen des Zeitintervall beruht.

Definition 2.1.

Ein stückweise zusammengesetztes Intervall ist die endliche Vereinigung von rechtsseitig halboffenen und abgeschlossenen Intervallen bzw. mit .

Definition 2.2 (-fache Zerlegung).

Eine -fache Zerlegung des Intervalls ist ein endliches System von stückweise zusammengesetzten Intervallen mit

Es bezeichnet die Menge der -fachen Zerlegungen von .

In unserem nächsten Schritt verknüpfen wir die -fachen Zerlegungen mit den Steuerungssystemen des Multiprozesses. Dazu identifizieren wir ein Element mit der Vektorfunktion der charakteristischen Funktionen der Mengen :

Da die Mengen stückweise zusammengesetzte Intervalle sind, ist jede Funktion stückweise stetig und gehört zu der Menge

Weiterhin betrachten wir die Funktionen und fassen diese zur Vektorfunktion zusammen. Außerdem wurden darin die Variablen vereint. Die Verknüpfung der Funktion mit einer -fachen Zerlegung setzen wir wie folgt fest:

Sind die Funktionen nach differenzierbar, dann setzen wir für die Ableitung:

Die Verknüpfung hat zur Folge, dass die -fache Zerlegung zu jedem Zeitpunkt einerseits in eindeutiger Weise eine der Funktionen und außerdem die entsprechende Komponente des Vektors auswählt. Auf diese Weise erhält das Wesen einer Auswahlvariable. Die Herausforderung, einen Mulitiprozess unabhängig von einer Schaltfolge zu formulieren, wird damit durch -fache Zerlegung gemeistert. Damit sind wir bereit die Multiprozesse in eine geeignete Form zu gießen.

2.2 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip

Es sei die Anzahl der verschiedenen gegebenen Steuerungssysteme mit ihren Integranden , rechten Seiten und Steuerbereichen . Wir fassen die Steuerungssysteme durch die Setzungen

zusammen. Dann besitzt mit Hilfe der -fachen Zerlegungen die Aufgabe eines optimalen Multiprozesses die Form eines Steuerungsproblems:

| (2.2) | |||

| (2.3) | |||

| (2.4) |

Die Aufgabe (2.2)–(2.4) untersuchen wir bezüglich der Tripel

Mit bezeichnen wir die Menge aller Tripel ,

für die es ein derart gibt,

dass die Abbildungen , für auf der Menge aller Punkte mit

, ,

stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich sind.

Ein Tripel

ist ein zulässiger Steuerungsprozess der Aufgabe (2.2)–(2.4),

falls dem System (2.3) zu genügt.

Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.

Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine

starke lokale Minimalstelle

der Aufgabe (2.2)–(2.4),

falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung

für alle mit gilt.

Es bezeichnen die Pontrjagin-Funktionen der einzelnen Steuerungssysteme:

Die Pontrjagin-Funktionen fügen wir zu der Vektorfunktion zusammen:

Damit definieren wir die Pontrjagin-Funktion auf folgende Weise:

Theorem 2.3 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).

Beispiel 2.4.

Wir untersuchen ein Investitionsmodell, dass sich aus dem linearen und dem konkaven Beispielen 1.4 und 1.5 zusammensetzt:

| (2.8) |

In den einzelnen Steuerungssystemen sind

und es gelten für die Modellparameter

Da ist, unterscheiden wir nicht zwischen den Steuervariablen und schreiben . Wir wenden Theorem 2.3 an. Es gilt nach (2.7):

Dies können wir weiterhin in die Form

bringen. Daraus erhalten wir für die optimale Investitionsrate und Wechselstrategie

Die Funktion ist die Lösung der adjungierten Gleichung (2.5):

Betrachten wir die einzelnen Steuerungssysteme, so sind nach den Beispielen 1.4 und 1.5 durch bzw. die Zeitpunkte für den optimalen Wechsel von vollständiger Investition in komplette Kosumption gegeben. Außerdem ist für die Lösung der Differentiagleichung mit der Zeitpunkt , in dem gilt, durch bestimmt. Im Weiteren seien also

Wir diskutieren die möglichen Szenarien:

-

(a)

Sei : In diesem Fall lautet der Kandidat

-

(b)

Seien und : Dann ist und der Kandidat lautet

-

(c)

Seien und : Dann ist und wir erhalten den Kandidaten

-

(d)

Seien und : Wegen sind alle Bedingungen von Theorem 2.7 für die Multiprozesse und erfüllt.

Sei mit . Für betrachten wir die Steuerungendie wie im Fall (c) einen Wechsel des Steuerungssystems zum Zeitpunkt und eine verlängerte Investitionsphase vorgeben. Für den zugehörigen Kapitalbestand gilt und für den Wert des Zielfunktionals

Daher stellt in diesem Fall kein starkes lokales Maximum dar. Der Multiprozess ist der einzige der Kandidat.

Die Diskussion der notwendigen Optimalitätsbedingungen ist damit abgeschlossen.

2.3 Der Beweis des Maximumprinzips

Wir passen den Beweis für die elementare Standardaufgabe in Abschnitt 1.2 an die zusätzliche Steuerung an: Es sei ein Stetigkeitspunkt der Steuerungen und . Weiterhin seien , fest gewählt und es bezeichne diejenige Zerlegung, für die ist. Damit definieren wir die einfachen Nadelvariationen , durch

Dabei wählt über von den gegebenen Steuerungssystemen dasjenige zum Index aus. Weiter sei die eindeutige Lösung der Gleichung

Für untersuchen wir den Grenzwert . Auf die gleiche Weise wie im Abschnitt 1.2 zeigt sich, dass dieser Grenzwert für alle existiert, in die Gleichung

gilt und ferner über der Integralgleichung

genügt. Weiterhin ergibt sich die Beziehung

Abschließend zeigt sich

welche zur Gültigkeit der Maximumbedingung (2.7) führt.

2.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow

Die Aufgabe (2.2)–(2.4) eines Multiprozesses enthält den Steuerbereich ,

der die Wechselstrategien charakterisiert und keine konvexe Menge darstellt.

Es wird sich im Beispiel 2.6 zeigen,

dass die hinreichenden Arrow-Bedingungen im Fall optimaler Multiprozesse recht eingeschränkt anwendbar sind.

Für sei wieder .

Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion

| (2.13) |

Theorem 2.5.

Beweis Auf die gleiche Weise wie die Ungleichungen (1.38), (1.40) im Beweis von Theorem 1.7 in Abschnitt 1.4 ergeben sich: Für alle und alle , in denen die Maximumbedingung (2.7) erfüllt ist, gelten

Es sei mit . Dann erhalten wir

Mit und ergibt sich

für alle

mit .

Die Aufgabe eines Multiprozesses enthält neben der üblichen Steuerung noch mittels der Wechselstrategie die Möglichkeit auf die Auswahl eines

bestimmten Steuerungssystems.

Diese Vermischung von kontinuierlichen und diskreten Steuervariablen erschwert den Nachweis der Konkavität der Hamilton-Funktion.

Beispiel 2.6.

Das Investitionsmodell im Beispiel 2.4 lauten die Pontrjagin-Funktionen zu den beiden Steurungssystemen

Wegen beachten wir nur eine Steuervariable . Dies führt zu der Hamilton-Funktion

welche die Funktion

enthält, die in nicht konkav ist.

Damit ist die Hamilton-Funktion bezüglich der Trajektorie

genau dann für jedes konkav in der Variablen auf ,

wenn für alle gilt.

Für die einzelnen Fälle im Beispiel 2.4 ergeben sich damit:

-

(a)

Theorem 2.5 ist nur dann anwendbar, wenn gilt. In diesem Fall ist der Kandidat optimal.

-

(b)

Da in diesem Fall auf gilt, ist Theorem 2.5 anwendbar und der Kandidat optimal.

-

(c)

Wegen ist Theorem 2.5 nicht anwendbar.

-

(d)

Wegen und ist Theorem 2.5 auf keinen der ermittelten Kandidaten , anwendbar. Die lokale Optimalität des Kandidaten wurde bereits ausgeschlossen.

3 Aufgaben mit unendlichem Zeithorizont

Steuerungsprobleme mit einem unendlichen Zeithorizont finden z. B. bei dynamischen System,

welche nur asymptotische Stabilität aufweisen,

oder in der Ökonomischen Wachstumstheorie Anwendung.

Die Einbindung dieser Klasse in die Wirtschaftstheorie geht auf Frank P. Ramsey (1903–1930) zurück,

der in der Arbeit [14] aus dem Jahr 1928 der Frage einer optimalen Sparquote nachgeht,

die einer Ökonomie langfristiges und wohlfahrtsoptimiertes Wachstum garantiert.

Das besondere an der Modellierung des Variationsproblems war die Einführung des unendlichen Zeithorizontes.

Die Philosophie dahinter ist die Vorstellung,

dass kein natürliches Ende für den Betrachtungszeitraum existiert.

Möchte man sämtlichen nachfolgenden Generationen Beachtung schenken, dann ist die Idealisierung in Form des

zeitlich unbeschränkten Rahmens die einzig mögliche Konsequenz.

In der Literatur werden die Steuerungsprobleme mit unendlichem Zeithorizont häufig als eine Folgerung

der Standardaufgabe dargestellt.

Dabei sind die Hürden, die das unbeschränkte Zeitintervall mit sich führt,

von grundlegender Natur und mit den bisher zur Verfügung gestellten Methoden nicht erfassbar.

Anhand der elementaren Aufgabe mit freiem Endpunkt lassen sich diese Schwierigkeiten bereits sehr gut verdeutlichen.

Letztendlich zeigt sich,

dass ohne zusätzliche Argumente mit der einfachen Nadelvariation kein vollständiger Beweis eines Pontrjaginschen Maximumprinzips

für die Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont erbracht werden kann.

3.1 Pathologien und Variierbarkeit

Steuerungsprobleme mit unendlichem Zeithorizont werden häufig als Aufgabe über einem sehr langen Planungszeitraum aufgefasst.

Auf diese Weise wird die Aufgabenstellung mit unbeschränktem Zeitintervall auf eine Aufgabe mit endlichem Zeithorizont reduziert,

für die die bekannten Ergebnisse angewendet werden können.

Diese Methode der Approximation mit endlichem Horizont ist in der Literatur weit verbreitet.

Allerdings kann dieser Ansatz zu pathologischen Situationen führen.

Einige der entarteten Fälle sind bei Aseev & Kryazhimskii [1] dokumentiert.

Die wesentliche Ursache für das Auftreten von Pathologien besteht bei der Methode der Approximation mit endlichem Horizont in der Erwartung,

dass im Grenzübergang von endlichen zum unendlichen Zeithorizont die Struktur des optimalen Steuerungsprozesses und dessen Optimalwert,

aber auch die Optimalitätsbedingungen des Pontrjaginschen Maximumprinzips ein stetiges Verhalten aufweisen.

Im Allgemeinen darf auf diese Hoffnung nicht gebaut werden.

Um diese Schilderungen zu untermauern, betrachten wir illustrative Beispiele.

Wir beginnen mit einer Variante von Beispiel 1.4:

Beispiel 3.1.

Wir betrachten die Aufgabe

Für jedes feste erhalten wir mit den gleichen Argumenten wie im Beispiel 1.4 den global optimalen Steuerungsprozess

Betrachten wir den Grenzübergang , dann konvergiert die Familie , , punktweise gegen den Steuerungsprozess

Dieses Paar ist das globale Minimum der Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont.

Im Beispiel 3.1 bleibt der Wert der Zielfunktionals für die optimalen Steuerungsprozesse

im Grenzwert für nicht endlich.

Die Aufgabe ist demnach im Unendlichen unstetig.

Deswegen erweist sich die Approximation mit endlichem Zeithorizont an dieser Stelle als ungeeignet.

Demgegenüber erfüllen die folgenden Beispiele gewisse Anforderungen an Endlichkeit und Stetigkeit im Unendlichen.

Trotzdem besitzen die notwendigen Optimalitätsbedingungen nicht die erwartete Form.

Im Vorwort zur Standardaufgabe (1.1)–(1.3) im Abschnitt 1 haben wir angekündigt,

uns lediglich auf den “normalen” Fall notwendiger Optimilitätsbedingungen zu beschränken.

In Verallgemeinerung zum normalen Fall besitzt die Pontrjagin-Funktion die Gestalt

mit dem zusätzlichen Faktor . In diesem Fall liefert das Pontrjaginsche Maximumprinzip für die Aufgabe ohne Terminalfunktional die Existenz nichttrivialer Multiplikatoren und derart, dass die adjungierte Gleichung

zur Transversalitätsbedingung und in fast allen Punkten die Maximumbedingung

erfüllt sind. In unseren Betrachtungen zu Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt ergibt sich, dass stets der normale Fall mit vorliegt. Die nachfolgenden Beispiele von Halkin [6] zeigen nun, dass im Übergang zum unendlichen Zeithorizont einerseits der normale Fall mit annulliert werden kann und andererseits auf Basis von die erwartete Transversalitätsbedingung für nicht eintreten muss.

Beispiel 3.2.

Wir diskutieren nach Halkin [6] die Aufgabe

Die Dynamik lässt sich mittels der Trennung der Veränderlichen behandeln. Auf diese Weise ergibt sich für den Zustand des Steuerungsprozesses die Darstellung

Da ausfällt, existiert für jede uneigentlich integrierbare Funktion mit endlichem oder unendlichem Integralwert der Grenzwert der Zustandes für und besitzt einen Wert aus . Ferner ergibt sich im Zielfunktional

Daher stellt jeder zulässige Steuerungsprozess mit für ein globales Maximum dar.

Wir diskutieren die notwendigen Optimalitätsbedingungen für den optimalen Steuerungsprozess

mit und über :

In dieser Aufgabe besitzt die Pontrjagin-Funktion die Form .

Die Anwendung der Maximumbedingung (1.7) in Theorem 1.2 führt auf die Beziehung

Diese Bedingung kann für den inneren Wert nur dann erfüllt sein, wenn für alle gilt. Damit ergibt sich für und die Gültigkeit einer gleichartigen Transversalitätsbedingung zu (1.5) stellt sich nicht ein.

Beispiel 3.3.

In der folgenden Variante eines Beispieles nach Halkin [6],

erhalten wir für einen zulässigen Steuerungsprozess für den Zustand

Damit liefert der Steuerungsprozess das globale Maximum der Aufgabe. Denn für jeden anderen zulässigen Steuerungsprozess mit einer stückweise stetigen Steuerung, die nicht identisch verschwindet, besitzt das Zielfunktional den Wert .

Wir werten die Bedingungen des Pontrjaginschen Maximumprinzips im allgemeinen Fall aus: Die Pontrjagin-Funktion lautet . Für die Lösung der adjungierten Gleichung ergibt sich

und es gilt für . Die Maximumbedingung lautet

und ist äquivalent zu der Maximierungsaufgabe

Wäre nun , so fällt wegen der Ausdruck in der eckigen Klammer für alle hinreichend große positiv aus, und kann nicht der Maximumbedingung für fast alle genügen. Deswegen muss der anormale Fall der notwendigen Optimalitätsbedingungen mit eintreten.

Unsere Untersuchungen der elementaren Aufgaben auf starke lokale Optimalstellen basieren auf der einfachen Nadelvariation

Im Vergleich zum endlichen Zeitintervall ist die Variation mittels nicht in jedem Fall möglich. Zur Veranschaulichung betrachten wir die Dynamik

Die Trajektorie zur Steuerung ist nicht variierbar.

Denn jede Steuerung mit und liefert eine Trajektorie ,

die als Lösung der Differentialgleichung nicht über der gesamten Halbachse existiert.

Im Beweis des Pontrjaginschen Maximumprinzips für die elementare Aufgabe sind die Abhängigkeitssätze im Anhang B zentraler Bestandteil.

Auf das unbeschränkte Zeitintervall sind diese Resultate nicht unmittelbar übertragbar.

In der nachfolgenden Untersuchung legen wir uns auf beschränkte Steuerungsprozesse fest,

für die das Zielfunktional endlich ausfällt und beschränken uns außerdem auf Variationen ,

die gleichmäßig gegen über für konvergieren.

Die Existenz derartiger Variationen bleibt an dieser Stelle offen,

da wir auf adäquate Abhängigkeitssätze nicht zugreifen können.

3.2 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip

Die Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont besitzt die Gestalt

| (3.1) | |||

| (3.2) | |||

| (3.3) |

Die Aufgabe (3.1)–(3.3) mit unendlichem Zeithorizont untersuchen wir bezüglich der Steuerungsprozesse

.

Dabei bezeichnen wir mit bzw. die Räume derjenigen Funktionen,

die über beschränkt und die über jedem endlichen Intervall stückweise stetig bzw. stückweise stetig differenzierbar sind.

Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare ,

für die es ein derart gibt,

dass die Abbildungen , für jede kompakte Teilmenge

auf der Menge aller Punkte mit

, und

beschränkt, stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich

mit beschränkten Ableitungen , sind.

Das Paar

heißt ein zulässiger Steuerungsprozess in der Aufgabe (3.1)–(3.3),

falls über jedem endlichen Intervall der Dynamik (3.2) zu genügt und

die Steuerbeschränkungen (3.3) erfüllt.

Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.

Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine

starke lokale Minimalstelle

der Aufgabe (3.1)–(3.3),

falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung

für alle mit gilt.

Eine wesentliche Herausforderung ist der Nachweis einer adjungierten Funktion,

die sowohl die adjungierte Gleichung als auch eine Transversalitätsbedingung im Unendlichen erfüllt.

Die Existenz der Adjungierten wird im Folgenden mit Hilfe der Bedingung

| (3.4) |

nach Lemma B.5 und B.7 gesichert.

Allerdings ist diese Bedingung nicht unkritisch,

da sie zum Beispiel lineare Dynamiken mit konstanten Koeffizienten ausschließt.

Außerdem wird durch (3.4) die Problematik der fehlenden Variierbarkeit einer Trajektorie nicht behoben.

Ungeachtet dessen bezeichnet die Menge aller Paare ,

welche der Bedingung (3.4) genügen.

Für die Aufgabe (3.1)–(3.3) bezeichnet

die Pontrjagin-Funktion

Theorem 3.4 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).

Bemerkung 3.5.

Im Folgenden sind die Wohldefiniertheit von auf und die gleichmäßige Konvergenz von gegen nicht gesichert, da uns adäquate Abhängigkeitssätze über nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist der nachstehende “Beweis” bezüglich diesem Argument unvollständig.

Beweis Da der Steuerungsprozess der Menge

angehört,

ist er beschränkt.

Ferner sind und

über integrierbar, beschränkt und stückweise stetig.

Damit sind die Voraussetzungen von Lemma B.5 und von Lemma B.7 erfüllt

und es existiert eine eindeutige stetige Lösung der adjungierten Gleichung (3.5)

zur Transversalitätsbedingung (3.6).

Wegen der stückweisen Stetigkeit der einfließenden Abbildungen ist ebenfalls stückweise stetig

und die Adjungierte gehört dem Raum an.

Ferner besitzt nach Lemma B.5 die Integralgleichung

| (3.8) |

für jedes und jedes eine eindeutige Lösung,

da über integrierbar ist.

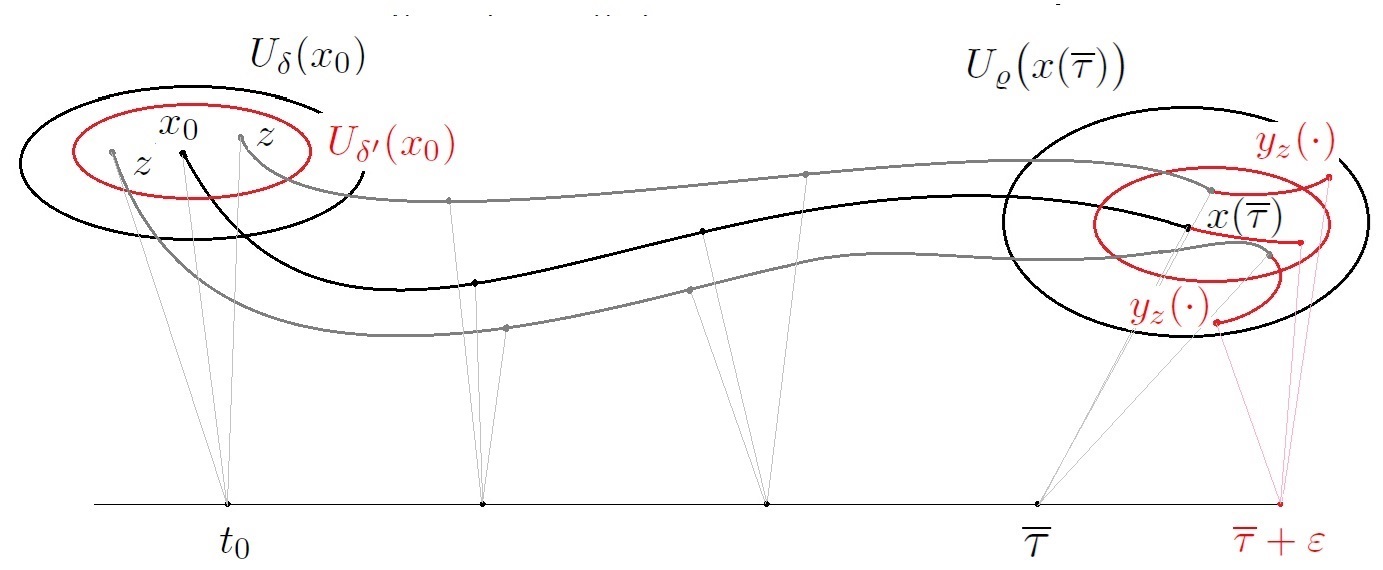

Wir verwenden wieder die Nadelvariation des Beweises in Abschnitt 1.2:

und es bezeichne , , die eindeutige Lösung der Gleichung

Wir wählen . Mit den gleichen Argumenten wie in Abschnitt 1.2 folgt, dass für der Grenzwert

existiert und die Funktion der Integralgleichung

zur Anfangsbedingung

genügt. Da die Integralgleichung (3.8) eine eindeutige Lösung über besitzt, gilt für alle , und dies für beliebiges . Ferner ist die Beziehung

erfüllt. Da nach Lemma B.5 einen Grenzwert im Unendlichen besitzt, ergibt sich

| (3.9) |

Es sei die Variation von zur Steuerung , die auf gleichmäßig konvergent gegen sei. Es zeigt sich abschließend wie in Abschnitt 1.2

d. h. es ergibt sich zusammen mit (3.9) die Ungleichung

Da als ein Stetigkeitspunkt von und willkürlich ausgewählt wurden, folgt die Gültigkeit der Maximumbedingung (3.7).

3.3 Ein Fischerei-Differentialspiel

Wir betrachten nach Dockner et al. [2] das Differentialspiel

Im Vergleich zu [2] haben wir den Faktor in der Dynamik hinzugefügt, um die Stabilität des dynamischen Systems gemäß der Bedingungen (3.4) zu sichern. In dieser Aufgabe sei der Preis nicht konstant, sondern umgekehrt proportional zum Angebot :

Dieser Ansatz spiegelt die Ökonomie einer “Eskimo”-Gesellschaft wider,

in welcher der Fischbestand die wichtigste Nahrungsgrundlage darstellt und kein echtes Ersatzprodukt existiert.

Unter diesen Umständen führt eine prozentuale Preissteigerung zu einem Umsatzrückgang in gleicher Relation.

Wenden wir die Transformation an, so gilt

und wir erhalten das Spielproblem

Ein zulässiger Steuerungsprozess ist ein Nash-Gleichgewicht des Spiels, falls für alle anderen zulässigen Steuerungsprozesse , die Ungleichungen

gelten. Halten wir die optimale Strategie des Gegenspielers fest, dann ergeben sich für , , folgende miteinander gekoppelte Steuerungsprobleme:

Die zulässigen Steuerungen gehören dem Raum an. Deshalb sind im Ansatz des Nash-Gleichgewichtes die Abbildungen

nicht stetig bezüglich der Variable .

An dieser Stelle verweisen auf die Bemerkungen in der Analyse des Kapitalismusspiels in Abschnitt 1.7,

dass unter diesen Rahmenbedingungen Theorem 3.4 seine Gültigkeit behält.

Die Pontrjagin-Funktionen lauten

Mit Lemma B.7 ergibt sich die eindeutige Lösung der adjungierten Gleichung (3.5):

Die Maximumbedingung (3.6) liefert das Gleichungssystem

Aus der Summe beider Gleichungen ergibt sich

und wir erhalten die optimalen Steuerungen

Die optimale Trajektorie besitzt die Gestalt

Für diese gilt im Unendlichen

Die Funktion ist streng monoton und nimmt nur Werte zwischen und an. Somit ist über wohldefiniert, besitzt eine untere positive Schranke und liefert einen Kandidaten für das ursprüngliche Differentialspiel.

3.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow

Wir leiten nun für die Aufgabe (3.1)–(3.3)

die hinreichenden Bedingungen nach Arrow ab.

Das Vorgehen erschließt sich unmittelbar aus Abschnitt 1.4.

Für die Standardaufgabe (1.1)–(1.3) liefern die hinreichenden Bedingungen nach Arrow

Gewissheit über die Optimalität eines Kandidaten.

Für die Anwendung des Maximumprinzips 3.6 müssen die Einschränkungen (3.4) erfüllt sein.

In der Herleitung der Arrow-Bedingungen können wir auf diese Einschränkungen verzichten,

da sie wesentlich auf der Konkavität der Hamilton-Funktion basieren.

Dadurch erreichen wir eine deutlich umfassendere Anwendbarkeit der Bedingungen des (unvollständig bewiesenen) Maximumprinzips.

Für sei wieder .

Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion

Theorem 3.6.

Beweis Wir wählen . Auf die gleiche Weise wie im Beweis von Theorem 1.7 in Abschnitt 1.4 ergibt sich die Beziehung

Im Anfangszeitpunkt gelten . Für sind die Trajektorien beschränkt und es gilt nach der Transversalitätsbedingung (3.6). Daher folgt die Beziehung

für alle zulässigen mit .

Beispiel 3.7.

In der Aufgabe eines linear-quadratischen Reglers,

| (3.10) |

ist die restrikitive Bedingung (3.4) nicht erfüllt und es ist das Pontrjaginsche Maximumprinzip 3.4 nicht anwendbar. Andererseits lautet die Pontrjagin-Funktion

welche für jedes und konvex in ist. Damit ist die Hamilton-Funktion

konvex, denn das Supremum wird durch angenommen.

Um die Lösung der Aufgabe (3.10) zu bestimmen,

müssen wir das Tripel ermitteln,

das die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllt.

Da der Steuerbereich offen ist und die Pontrjagin-Funktion streng konvex in ist,

darf man in der Maximumbedingung zur Ableitung nach übergehen.

Damit liefern die Dynamik, die adjungierte Gleichung und die Maximumbedingung das Gleichungssystem

Das Ersetzen von durch und Ableiten der Dynamik führt auf

Die charakteristische Gleichung der Differentialgleichung für besitzt die Eigenwerte

Damit ergeben sich die Funktionen

Aufgrund der Transversalitätsbedingung für gilt . Damit führt die Anfangsbedingung zu . Wir erhalten das zulässige Tripel

welches die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllt. Damit ist nach Theorem 3.6 der Steuerungsprozess ein starkes lokales Minimum der Aufgabe (3.10).

Beispiel 3.8.

Wir modifizieren das vorhergehende Beispiel und betrachten wir den linear-quadratischen Regler

| (3.11) |

Die Pontrjagin-Funktion der Aufgabe 3.11 lautet

Damit ist wie im vorgehenden Beispiel die Hamilton-Funktion

konvex und das Supremum wird durch angenommen. Die Dynamik, die adjungierte Gleichung und die Maximumbedingung führen auf das Gleichungssystem

und liefern die Differentialgleichung

welche die Eigenwerte

besitzt. Damit ergeben sich die Funktionen

Mit Hilfe der Transversalitätsbedingung für und der Anfangsbedingung erhalten wir den Steuerungsprozess

und die Adjungierte

welche die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllen.

Der Steuerungsprozess ist über stetig und beschränkt und gehört damit

der Menge an – obwohl und im Unendlichen divergieren!

Dennoch ist nach Theorem 3.6 der Steuerungsprozess

ein starkes lokales Minimum der Aufgabe (3.11).

4 Zeitverzögerte dynamische Systeme

Dynamische Systeme mit Zeitverzögerungen sind wesentliche Elemente in der Modellierung und Auswertung

lebensnaher Phänomene.

Anwendungsfelder sind in der Biologie oder der Biomedizin zu finden.

So zählt zu den gängigen Beispielen einer retardierten Arznei der Typus,

bei dem der Wirkstoff zeitlich verzögert freigesetzt wird.

Das verzögerte System entsteht dadurch,

dass die Zustandsänderung nicht ausschließlich aus dem vorliegenden Zustand und

den simultanen Maßnahmen resultiert,

sondern gleichzeitig mit einer zeitlichen Verzögerungen auf den vorherigen Status und auf die getroffenen

Maßnahmen reagiert.

Dadurch erhält das dynamische System die Form

welche zentraler Gegenstand der Untersuchungen dieses Abschnitts ist.

Die Auswertung von Steuerungsproblemen mit einer Zeitverzögerung ist schwierig und erfolgt in der Literatur meistens numerisch.

Als eine Anwendung auf eine reale Problemstellung verweisen wir die Untersuchung einer Chemoimmuntherapie,

einer Kombination von Chemo- und Immuntherapie,

bei Rihan et. al. [15] oder bei Göllmann & Maurer in [5].

Bei einer Chemotherapie verwendet man verschiedene Medikamente (Zytostatika),

um Krebszellen abzutöten oder das Wachstum der Krebszellen zu verlangsamen.

Bei der Behandlung bösartiger Tumorerkrankungen nutzen die meisten Zytostatika die schnelle Teilungsfähigkeit der Tumorzellen,

da diese empfindlicher als gesunde Zellen auf Störungen der Zellteilung reagieren.

Auf gesunde Zellen mit ähnlich guter Teilungsfähigkeit üben sie allerdings eine ähnliche Wirkung aus,

wodurch sich Nebenwirkungen wie Haarausfall oder Durchfall einstellen können.

Immuntherapien beinhalten Behandlungen,

die das Immunsystem im Kampf gegen Krebs stimulieren oder stärken.

Effektorzellen wie B-Lymphozyten (kurz B-Zellen) gehören zu den Leukozyten (weiße Blutkörperchen),

die Plasmazellen bilden, die wiederum Antikörper bilden.

4.1 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip

Die Aufgabe eines verzögerten Steuerungsproblems besitzt die Form

| (4.1) | |||

| (4.2) | |||

| (4.3) |

Im Vergleich zur Aufgabe (1.1)–(1.3) ergänzen wir in den Abbildungen und die Variablen und bezüglich des verzögerten Zustandes bzw. der verzögerten Steuerung:

Bei der Behandlung von Steuerungsproblemen mit einer Zeitverzögerung stellt sich die Frage, wie das dynamische System (4.2) zu behandeln ist. Für den Teilabschnitt reduziert es sich auf die Gleichung

welche sich für eine stückweise stetige rechte Seite mit den Werkzeugen im Anhang B über Differentialgleichungen handhaben lässt.

Dieser Gedankengang kann anschließend schrittweise über den Teilabschnitten , , … wiederholt werden.

Daher kann die Dynamik mit Zeitverzögerung abschnittsweise wie eine Differentialgleichung mit stückweise stetigen rechten Seiten

aufgefasst werden.

In ähnlicher Weise verfährt man mit der adjungierten Gleichung in der umgekehrten Zeitrichtung.

Die Aufgabe (4.1)–(4.3) betrachten wir bezüglich der Paare

Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare , für die es ein derart gibt, dass die Abbildungen , auf der Menge aller Punkte mit

stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich und sind.

Das Paar

ist zulässig in der Aufgabe (4.1)–(4.3),

falls dem System (4.2) genügt und die Steuerbeschränkungen (4.3) erfüllt.

Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.

Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine

starke lokale Minimalstelle

der Aufgabe (4.1)–(4.3),

falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung

für alle

mit gilt.

Es bezeichnet die Pontrjagin-Funktion

Weiterhin führen wir die folgenden abkürzenden Bezeichnungen ein:

Theorem 4.1 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).

In Theorem 4.1 sind die Bedingungen kompakt formuliert. Die adjungierte Gleichung (4.4) besitzt ausführlich aufgeschrieben die Gestalt

Ähnlich wie das System (4.2) besitzt die adjungierte Gleichung (4.4) über die “gewöhnliche” Form zur Transversalitätsbedingung (4.5) und lässt sich dann abschnittsweise über , , … behandeln. Ferner hat die Maximumbedingung (4.6) die Gestalt

Beispiel 4.2.

In Anlehnung an Beispiel 1.4 betrachten wir eine Aufgabe, in welcher sich die Investitionen mit der Verzögerung von einer Zeiteinheit auf den Kapitalbestand auswirken. Es ergibt sich das Investitionsmodell

| (4.7) | |||

| (4.8) | |||

| (4.9) |

In der Aufgabe (4.7)–(4.9) verwenden wir für die Variablenbezeichnungen . Damit lauten die Abbildungen der Aufgabe

und die Pontrjaginsche Funktion

Die Maximumbedingung (4.6) besitzt die Form

und ist äquivalent zu folgenden Maximierungen über Teilabschnitte:

| (4.10) |

Die adjungierte Gleichung (4.4) erhält die Gestalt

und lautet abschnittsweise

| (4.11) |

zur Transversalitätsbedingung .

Da und in gelten, führen (4.10) und (4.11) zu:

In der Aufgabe (4.7)–(4.9) mit verzögerten Investitionen konnten wir die Steuerung

ermitteln. Mit dieser ergeben sich für den Kaptialbestand und für die Adjungierte die dynamischen Entwicklungen

Zusammen mit und führt dies abschnittsweise auf die Darstellungen

Aufgrund der abschnittsweise rekursiven Bildung des optimalen Kapitalbestandes verzichten wir an dieser Stelle auf die Berechnung des Optimalwertes.

4.2 Der Beweis des Maximumprinzips

Im Zuge des Beweises gelangen wir zu Ausdrücken, welche Verzögerungen in verschiedene Zeitrichtungen aufweisen. Mit der Substitution gilt und es ergibt sich

| (4.14) |

Beachten wir die unsere Bemerkungen zur Lösung von Differentialgleichungen mit zeitlichen Verzögerungen,

so gibt es nach Lemma B.4 und Lemma B.6 eine eindeutige Lösung

der Gleichung (4.4) zur Randbedingung (4.5).

Für betrachten wir wieder die einfache Nadelvariation

und untersuchen für den Grenzwert (vgl. Abschnitt 1.2)

| (4.15) |

Im weiteren Vorgehen müssen wir beachten, dass in der Aufgabe (4.1)–(4.3) die Nadelvariation über den beiden Intervall und in die Abbildungen und einfließt. Für den Quotienten auf der rechten Seite in (4.15) ergeben sich für abschnittsweise über dem Intervall die folgenden Ausdrücke:

Wir erweitern diese Summe um die Terme

formen damit den zweiten und dritten Summanden um und bringen die gesamte Summe in die Gestalt

Nun ergänzen wir in dieser Summe die Terme

formen damit den zweiten und vierten Summanden um und bringen die Summe in diejenige Form, für die wir den Grenzübergang bilden wollen:

| (4.16) |

Um uns von den klobigen Ausdrücken der Art (4.16) zu lösen, verwenden wir im Weiteren die Kurzschreibweisen

Mit diesen Schreibweisen ergibt der Grenzübergang in (4.16):

Das erste Integral beschränken wir auf das Intervall und entfernen dafür die charakteristische Funktion im Integranden. Im zweiten Integral stimmt der Geltungsbereich mit überein. Ferner dürfen wir anstelle von schreiben. Es ergibt sich

| (4.17) | |||||

Es kann in unstetig sein und dann gilt

Wir werten nun die Ableitung aus. Es gelten für und nach (4.4) für die Adjungierte in :

Für die Terme mit Zeitverschiebung ergibt sich mit Hilfe von (4.14)

Da außerdem gilt, erhalten wir

Im zweiten Integral ebenso die Umformung (4.14) angewendet liefert dann

| (4.18) | |||||

| (4.19) | |||||

| (4.20) |

Die Auswertung der dynamischen Wirkung der Nadelvariation ist (endlich) abgeschlossen und wir kommen zum Abschluss des Beweises: Da ein starkes lokales Minimum ist, gilt für alle hinreichend kleine die Ungleichung

Den Quotienten auf der rechten Seite der Ungleichung formen wir auf die gleiche Weise wie zur Herleitung von (4.16) bzw. (4.17) um und erhalten im Grenzübergang :

| (4.21) | |||||

Die Bedingungen (4.18)–(4.21) und die Transversalitätsbedingung (4.4) ergeben

| (4.22) | |||||

Da als ein Stetigkeitspunkt der Steuerung und zudem beliebig gewählt waren, liefert (4.21) die Gültigkeit der Maximumbedingung (4.6). Der Beweis von Theorem 4.1 ist damit abgeschlosssen.

4.3 Hinreichende Bedingungen nach Arrow

Die Ableitung von hinreichenden Optimalitästbedingungen nach

Arrow

gestaltet sich durch das Auftreten der zeitlichen Verschiebung um schwieriger.

Dennoch führt uns das Vorgehen in Abschnitt 1.4 zum Ziel.

Im Rahmen der zeitverzögerten Systeme treten die Zustände und auf.

Aus diesem Grund verwenden wir für neben der aus Abschnitt 1.4

bekannten Menge

außerdem die Menge ,

Ferner bezeichnet die Hamilton-Funktion

Theorem 4.3.

Beweis Wie im Abschnitt 1.4 folgt, dass ein Randpunkt der konvexen Menge

ist. Daher existiert ein nichttrivialer Vektor mit

für alle . Wählen wir hierin , dann ergibt sich aus

mit der gleichen Argumentation wie in Abschnitt 1.4, dass wir annehmen können und erhalten

| (4.23) | |||||

Wählen wir in dieser Ungleichung nacheinander einerseits und andererseits , so ergeben sich aus (4.23) für alle und alle die Relationen

In der zweiten Ungleichung nehmen wir eine Zeitverschiebung um vor und überführen den Zeitpunkt in . Damit gehört der Menge an und wir dürfen nach der Verschiebung wählen. So ergibt sich für alle die Ungleichung

| (4.24) | |||||

Es sei in die Maximumbedingung (4.6) erfüllt. Mit Hilfe der Pontrjagin-Funktion können wir die Ungleichung (4.24) weiterführen und erhalten

| (4.25) | |||||

für alle . Mit Hilfe der rechten Seite von (4.25) bilden wir die Funktion

welche in dem inneren Punkt der Menge ihr globales Maximum annimmt. Also gilt , d. h.

| (4.26) | |||||

Die adjungierte Gleichung (4.4) zeigt nun

| (4.27) |

Es sei mit . Wir erhalten mit (4.23) und (4.27):

Abschließend können wir festhalten:

für alle mit .

Beispiel 4.4.

Die Hamilton-Funktion im Beispiel 4.2,

ist für konkav und die notwendigen Optimalitätsbedingungen sind in diesem Beispiel gleichzeitig hinreichend.

5 Steuerung Volterrascher Integralgleichungen

Integralgleichungen treten in natürlicher Weise in dynamischen Problemen auf,

in denen das System eine Form von “Erinnerungsvermögen” besitzt.

Da sich im Rahmen der Standardaufgabe und deren Erweiterungen der Einfluss einer Steuervariable stets

unmittelbar auf den Zustand auswirkt,

kann ein Effekt, der sich im Laufe der Zeit entwickelt, meist nicht modelliert werden.

Hier ist die Beschreibung des dynamischen Systems mit Hilfe einer Integralgleichung ein probates Mittel.

Ein Effekt über Zeit kann bei der Zusammenstellung der aggregierten Produktionskapazitäten vorliegen.

Die Kapazitäten ergeben sich als die gesamten Investitionen in Produktionsanlagen in den vorhergehenden Jahrgängen.

Durch Verschleiß, Wartung oder technologischen Fortschritt wird die Produktionsfähigkeit beeinflusst.

Zur Zeit sei die Effizienz der Anlagen des Jahrgangs durch eine Funktion beschrieben.

Zum Zeitpunkt ergeben sich demnach die gesamten vorliegenden Produktionskapazitäten durch

.

Im Rahmen der Werbeindustrie wird durch den strategischen Auf- und Ausbau der Produktbekanntheit dem Konsument ein gewisses

Produktimage und eine Verbundenheit zu dem Produkt suggeriert.

Dabei ist das Management mit der Problemstellung konfrontiert,