-yalli: un nouveau corpus pour le nahuatl ††thanks: Citation: Torres-Moreno et al. -YALLI: un nouveau corpus pour le nahuatl.

Abstract

Le projet NAHU² est une collaboration franco-mexicaine qui vise à construire le corpus -yalli adapté à l’apprentissage automatique et qui permettra par la suite de développer des ressources informatiques pour la langue nahuatl [1]. Le nahuatl est une langue qui dispose de peu de ressources informatiques, bien qu’il s’agisse d’une langue vivante parlée par environ 2 millions de personnes. Nous avons décidé de construire -yalli, un corpus qui permettra de mener des recherches sur le nahuatl afin de développer des Modèles de Langue (ML) dynamiques ou pas, qui permettront à leur tour de développer des outils de Traitement Automatique des Langues (TAL) tels que : a) un unificateur de graphèmes, b) un segmenteur de mots, c) un analyseur grammatical POS, d) un résumeur automatique de texte basé sur le contenu [2] ; et éventuellement, e) un traducteur nahuatl-français (probabiliste ou basé sur l’apprentissage).

Keywords Nahuatl Similarité sémantique Intelligence artificielle Accord entre annotateurs -langues

1 Introduction

Le nahuatl, nawatl ou mexicano (ou encore nahuatlahtolli en nahuatl) est une langue autochtone de la famille Uto-Nahua [3, 4], parlée par un grand nombre de personnes au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique Centrale111https://fr.wikipedia.org/wiki/nahuatl. C’est une langue parlée au Mésoamérique depuis le Vème siècle, étant la langue nationale la plus parlée au Mexique, après l’espagnol, avec 1.651.958 nahuaphones [5] et plus de 2,5 millions de personnes dans la nahuaphonie ou monde nahuaphone.

La Figure 1 montre les principales variétés linguistiques de nahuatl parlées au Mexique selon les statistiques de l’INALI222https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_nahuatl.html. Des nos jours, le nahuatl est une langue dit vulnérable ou en danger de disparition, selon les variétés concernées, [6]. Ceci malgré les efforts continus que les communautés Nahua ont déployés depuis 2003 –année de la reconnaissance du nahuatl comme langue nationale– pour que leur langue soit utilisée à l’oral et à l’écrit, dans l’industrie éditoriale, dans l’enseignement supérieur, les médias et les réseaux sociaux [7, 8, 9, 10].

Le nahuatl est une langue polysynthétique et agglutinante, c’est-à-dire que les mots sont composés d’une racine verbale ou nominale et de morphèmes divers qui permettent de construire une signification. Un exemple d’agglutination est le suivant :

-

•

Cuauhtochtontli (« Petit lapin sauvage ») cuahuitl+tochtli+ton+tli (bois+lapin+diminutif+substantif)

Les relations syntaxiques entre mots sont établies par le biais de la valence du verbe et des connecteurs (particules). Ceux-ci peuvent également être composés par des regroupements établissant des nuances de sens, en plus des connecteurs discursifs. Certains de ces mots sont appelés mots-phrases, puisque leur morphologie inclut le sujet et le prédicat, en plus d’informations sur les actants, et d’éléments modaux, relationnels et directionnels. Un exemple de polysynthèse est :

-

•

Axcan timitzoncochtiah (« Maintenant nous te faisons dormir loin ») axcan ti+mitz+on+cochi+tia+h (maintenant nous+toi+directionnel+dormir+causatif+pluriel)

Malgré son riche héritage, de nos jours le nahuatl fait face à des défis importants en raison de son statut de langue minoritaire et de la pénurie de ressources informatiques disponibles pour sa préservation et sa diffusion. Or, plutôt de faire référence au nahuatl comme une langue minoritaire, qui pourrait donner lieu à des interprétations biaisées, nous préférons considérer que le nahuatl fait partie de la catégorie des -langues, ou langues peu dotées de ressources informatiques [11] 333Par opposition aux -langues, ou langues très bien dotées de ressources informatiques et aux -langues ou langues moyennement dotées de ressources informatiques..

2 Corpus -yalli

On relève plusieurs efforts passés pour développer des corpus en nahuatl. Un exemple en est le corpus Axolotl [12] disponible en ligne 444https://axolotl-corpus.mx, crée comme un corpus parallèle nahuatl-espagnol, et qui porte sur deux variétés de nahuatl. Cependant, des facteurs tels que le caractère oral de cette langue, le manque de standardisation des graphies ou encore le nombre important de variétés, font que l’on dispose de peu de documents.

Pour palier ce manque de ressources, nous avons décidé de développer un nouveau corpus pour le nahuatl. Nous avons collecté un ensemble de documents provenant de plusieurs sources et en différents formats (pdf, texte, doc/docx, odt, html, wiki) et encodages (iso-latin, us-ascii, utf8, utf16), ce qui a posé un certain nombre de problèmes dans le traitement informatique. La structure des documents étant hétérogène, nous les avons traités semi-automatiquement afin d’éliminer les informations non pertinentes. Ainsi les en-têtes, les indices, les tables, plusieurs références bibliographiques et, également des paragraphes écrits dans des langues autres que le nahuatl ont été supprimés des documents.

Nous avons également eu accès à plusieurs sources documentaires numériques (dont quelques-unes qui sont confidentielles). Nous avons ainsi établi empiriquement les six catégories suivantes:

-

•

documents historiques (HIS);

-

•

Wikipédia en nahuatl (WIK) 555https://nah.wikipedia.org;

-

•

nouvelles, récits, poésie et contes (POE);

-

•

documents juridiques et politiques (POL);

-

•

mémoires de master, documents académiques divers, livres (LIV) et

-

•

publications scientifiques (SCI).

Nous avons aussi inclus les nombreux paragraphes de texte nahuatl appartenant au corpus libre Axolotl [12], issu du projet collaboratif py-elotl 666https://pypi.org/project/elotl/.

Le corpus ainsi constitué -yalli comprend environ 1.912M tokens777Tokens dans le sens informatique du terme: des chaînes de caractères séparées par des espaces en blanc. ou 14.8M de caractères (14.8 Mo de texte brut codé utf8) ayant le code ISO 639-3 nah888https://iso639-3.sil.org/code/nah). Quelques statistiques basiques concernant la composition des catégories du corpus, sont présentées dans la Table (1).

Les variétés incluses dans le corpus correspondent principalement aux variétés parlées dans l’État de Veracruz (nahuatl de la zone centrale et nahuatl de La Huasteca) également partagées avec d’autres États du centre et du nord du pays; et, de façon moins importante, à la variété nawat du sud de Veracruz et de l’État de Puebla, et à la variété tecpillahtolli –un registre savant– utilisée entre le XVIème et le XIXème siècles et qui a été employé dans les textes imprimés. Pour cette raison, des textes avec différentes graphies utilisées aujourd’hui et dans le passé ont été inclus.

| Catégorie | Documents | Tokens | % Corpus |

|---|---|---|---|

| HIS | 2 | 2.468 | 0,13 % |

| WIK | 1 | 194.275 | 10,16 % |

| POE | 53 | 306.336 | 16,02 % |

| POL | 13 | 327.206 | 17,10 % |

| LIV | 81 | 394.287 | 20,61 % |

| SCI | 16 | 688.270 | 35,98 % |

| TOTAL | 166 | 1.912.842 | 100,00 % |

Une fois constitué, sous forme de texte brut avec métadonnées identifiant chaque texte, le corpus -yalli sera mis en ligne999http://juanmanueltorres.free.fr/corpus/piyalli/index.html pour une consultation par mots, suites de mots, regex, etc., par le biais de l’application CQPweb, interface graphique pour le Corpus Query Processeur [13] (Evert & Hardie, 2011). Dans un deuxième temps, il est prévu d’indexer une deuxième version du corpus, enrichie d’annotations grammaticales et de nouvelles métadonnées, dès que les outils seront disponibles. Cette version devra permettre des requêtes selon les lemmes ou les catégories grammaticales, en plus des critères déjà mentionnés.

3 Modèles

Un Modèle de Langue (ML) est un outil computationnel conçu pour traiter et représenter les langues humaines. Au cœur de ces modèles réside l’utilisation des représentations vectorielles de mots, également appelées représentations denses, qui sont indispensables pour capturer les significations et les relations entre les mots dans un format adapté aux machines. Les représentations denses offrent un moyen puissant d’encoder à la fois des informations sémantiques et syntaxiques [14]. Ces représentations sont essentielles pour des applications nécessitant une compréhension sémantique avancée, telles que la reconnaissance des entités nommées, l’analyse de sentiments [15] et la classification et catégorisation automatiques des textes.

Dans notre étude, nous nous concentrons initialement sur les Modèles de Langue statiques Word2Vec [16] et FastText [17]; par la suite nous allons utiliser un Grand Modèle de Langue léger (LLM, Large Language Model) du type BERT [18], tel qu’ALBERT, par exemple 101010https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/albert. Word2Vec, avec ses architectures CBOW et Skip-Gram, capture les relations sémantiques basées sur les co-occurrences de mots dans de grands corpus, produisant ainsi des représentations vectorielles stables. FastText intègre des informations sur les sous-morphèmes111111Tokens dans le sens d’apprentissage d’IA profonde du terme., ce qui le rend particulièrement efficace pour les langues morphologiquement riches, agglutinantes et pour le traitement de termes rares.

Les modèles BERT génèrent de plongements des mots ou embeddings dynamiques et contextuels, en tenant compte des nuances syntaxiques et sémantiques des phrases entières. Cependant, ces modèles ont besoin d’une grande quantité de données textuelles pour être performants. C’est une étude approfondie que nous mènerons avec des modèles de type BERT afin de construire le LM BERTL (BERt en nahuaTL) et de pouvoir ainsi mesurer l’impact de la taille sur l’apprentissage et la performance dans des tâches spécifiques.

Chaque modèle ayant ses spécificités, la performance varie selon la langue, le domaine, les nuances sémantiques et la taille du corpus étudié. Nous évaluerons donc ces modèles pour le nahuatl afin de mesurer leur capacité à produire des représentations précises et cohérentes (intrinsèque). Ces évaluations ne se limiteront pas à des mesures quantitatives, mais incluront également des applications en aval pour mieux comprendre l’efficacité du modèle dans des tâches concrètes (extrinsèque). Les applications en aval incluront des tâches telles que la classification de texte, la classification des sentiments, la reconnaissance des entités nommées, le resumé automatique et la traduction automatique.

4 Évaluation

Nous avons établi un protocole de similitude sémantique pour réaliser une première évaluation de la qualité du corpus -yalli. Étant donné 23 termes de référence, chacun ayant associé une liste de 5 termes candidats, il a été demandé à 27 nahuaphones121212Tous les annotateurs possèdent un niveau d’études universitaire. de trier sémantiquement la liste de termes candidats, du plus proche au plus éloigné de la référence [1]. Chaque terme candidat a reçu une note de 1 à 5 (étant 1 jugé le terme candidat le plus proche sémantiquement à la référence et 5 le plus éloigné). Ceci a permis de créer un ensemble de rangs.

La sélection des termes (références et candidats) a été réalisée selon différents critères : d’abord, les mots d’usage courant exprimés dans trois catégories grammaticales (substantifs, verbes et particules) comprenant les noms d’ustensiles, d’aliments, de vêtements, de couleurs, de goûts, de qualités, de termes de parenté et de parties du corps. Ensuite, nous avons considéré des actions quotidiennes –au moyen des verbes transitifs, intransitifs, verbes d’état et de mouvement fléchis en numéro et formes verbales–, les particules adverbiales de nature quantitative et locative spatio-temporelle, et enfin des expressions de salutation. Ces mots ont été exprimés dans différentes variétés dialectales, y compris des formes caractéristiques du nahuatl central, du nahuatl de La Huasteque et du nahuatl du sud, ainsi que dans des formes caractéristiques du nahuatl savant ou littéraire (tecpillahtolli), et en utilisant des différents alphabets employés par les locuteurs, mais avec une majorité de formes caractéristiques du nahuatl central, écrites avec un alphabet modernisé.

Dans certains cas, où il y avait variation formelle, l’association a été réalisée en fonction des aspects morphologique ou compositionnel. Dans d’autres cas, il est possible que des sens figurés, symboliques ou métaphoriques aient été reconnus à partir d’une lecture plutôt culturelle. On a donc d’autres types d’association logique qui s’éloignent de l’association sémantique. Par exemple, dans le cas de la référence noyollo, « mon cœur », où une association avec des termes comme nomah, « ma main » ou noyoliknih, « mon ami du cœur », était attendue, il y a eu une forte préférence pour le terme yoli, « vivre », tout simplement parce qu’il était associé à son origine étymologique (yol-) et donc à un certain sens originel du mot yollotl, « coeur » ou « ce qui a de la vivacité ». D’un autre côté, on pense parfois à partir d’une traduction espagnole; tel est le cas de nemi, « habiter, marcher », qui a tendance à être associé à yoli, « être vivant », plutôt qu’à chantia, « y résider ». associé à des formes qui peuvent composer une phrase pleine de signification, comme associer tlahtolli, « mot, récit, langue », à onikkak, « je l’ai écouté », et composer onikkak tlahtolli, « je ai écouté un récit », ou noyollo avec paki, « être heureux », pour construire noyollo paki, « mon cœur est heureux », une salutation habituelle. Ainsi, nous trouvons des réponses qui montrent une différence culturelle entre ce que nous comprenons comme une association sémantique logique de nos langues, une extension des significations à partir d’usages culturels, une interférence sémantique dans des contextes de bilinguisme. Ce type d’association n’était pertinent que pour certains mots bien spécifiques. Les termes de référence eux-mêmes n’avaient pas de signification complexe, mais ils nécessitaient un profil de locuteur familier avec d’autres variantes et graphies. Le profil des annotateurs a été établi en tenant compte de cette condition, puisqu’il s’agit d’universitaires et d’étudiants de Master qui utilisent la langue nahuatl à l’oral et à l’écrit dans le cadre de leurs activités professionnelles, de formation et de communication.

Afin de pouvoir évaluer quantitativement l’accord de l’ensemble d’annotateurs, nous avons utilisé les deux métriques suivantes:

-

•

Coefficient de concordance de Kendall;

-

•

Entropie de Shannon.

Finalement, pour évaluer la performance des Modèles de Langue (ML) dans la tâche sémantique proposée, nous avons d’abord, établi un consensus des rangs des annotateurs , puis nous avons calculé le coefficient de corrélation de Kendall entre et le rang produit par chacun des ML.

4.1 Coefficient de Kendall

Le coefficient de Kendall permet d’évaluer la cohérence entre plus de deux classements, et représente une extension du coefficient de corrélation de Kendall, conçu spécifiquement pour mesurer le degré de concordance entre deux classements. Étant donné éléments à classer et rangs indépendants (venant du même nombre de juges ou annotateurs) on calcule le coefficient de Kendall avec la formule suivante:

| (1) |

où est la somme des rangs assignés à l’élément et la moyenne de ces sommes. Une valeur de indique une concordance parfaite où tous les classements sont identiques, et une valeur de indique une absence totale de concordance, ce qui signifie que les positions dans les classements sont complètement incohérentes.

4.2 Entropie de Shannon

Le coefficient d’entropie de Shannon est utilisé pour déterminer l’incertitude ou hétérogénéité d’un ensemble. Dans un ensemble de rangs, il renseigne sur la cohérence ou la diversité entre les rangs. La statistique d’entropie de Shannon a été calculée en utilisant la formule suivante:

| (2) |

où est la probabilité (ou fréquence relative) que l’élément soit dans la position . Les valeurs sont entre 0 (cohérence totale entre les rangs) et la valeur maximale possible (divergence totale entre les rangs qui a lieu quand toutes les positions sont équiprobables, c’est-à-dire ).

Nous avons normalisé la sortie de la métrique de Shannon entre , où correspond au nombre de candidats par référence de la tâche sémantique. Dans le cas de Kendall nous avons employé directement sa valeur de sortie, car le coefficient est déjà normalisée entre [0,1].

4.3 Exemple

Nous présentons ci-après un exemple du protocole d’évaluation pour le terme de référence tototl (). La table suivante résume cette information. Soient les mots candidats et les annotateurs qui ont annoté les rangs suivants:

Référence = tototl (); Candidats = {tepostototl (), kwawtli (), koyotl ()}

| 1 | 2 | 3 | |

| 2 | 1 | 3 | |

| 2 | 1 | 3 |

Pour le calcul du coefficient de Kendall, on aura:

et

En utilisant la formule (1), avec et on obtient

Pour le calcul de l’indice d’entropie de Shannon, nous avons calculé pour chaque mot de référence. Pour le mot , on voit qu’il occupe une fois la position 1 () et deux fois la position 2 (). En utilisant la formule (2), on obtient pour ce mot . De la même manière, nous calculons cet indice pour les deux autres références, et . En fin, nous avons calculé la moyenne des trois entropies pour obtenir l’entropie totale de l’ensemble de rangs, . Dans le cas des deux mesures de l’exemple, et , on obtient plutôt un bon accord entre les trois annotateurs pour le terme de référence .

Maintenant, soient les rangs suivants:

Référence = tamalli ()131313Le tamal […] est un nom générique donné à plusieurs plats […] d’origine indigène https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamal; Candidats = {sakawilli ()141414Une sorte de tamal mexicain, de grande dimension: https://fr.wikipedia.org/wiki/Zacahuil.), tlaxkalli (), nixtamalli ()151515https://fr.wikipedia.org/wiki/Nixtamalisation }

| 1 | 2 | 3 | |

| 2 | 3 | 1 | |

| 3 | 1 | 2 |

Pour le calcul de l’indice de Kendall on a:

et

d’où .

Dans le cas de l’entropie, nous avons , donc l’entropie pour cet ensemble de termes est , ce qui correspond à la valeur maximale de . Ainsi et impliquent un total désaccord des trois annotateurs concernant le terme .

4.4 Évaluation des Modèles de Langue via un Rang par consensus

En utilisant la méthode de Borda Count 161616https://en.wikipedia.org/wiki/Borda_count, nous avons construit un Rang par consensus (), qui représente la majorité des rangs pour chacune des références. Puis, nous avons calculé la distance entre chacun des rangs des annotateurs et le rang par consensus . Ce consensus nous a servit principalement à deux choses:

-

1.

à estimer l’éloignement d’un annotateur donné par rapport à l’ensemble des annotateurs; et

-

2.

à évaluer l’accord (via le coefficient de corrélation de Kendall) entre le consensus et les ML Word2Vec et FastText.

Il faut préciser que, dans le cas des annotateurs les plus éloignés du Rang consensus, nous avons décidé de les supprimer du protocole d’évaluation pour deux raisons: d’abord, car le rang induit par ces annotateurs peut constituer un biais au calcul des mesures, et ensuite, de manière plus importante, pour avoir un nombre impair (27) d’annotateurs, ce qui évite les potentiels ex-æquo entre les rangs.

5 Discussion

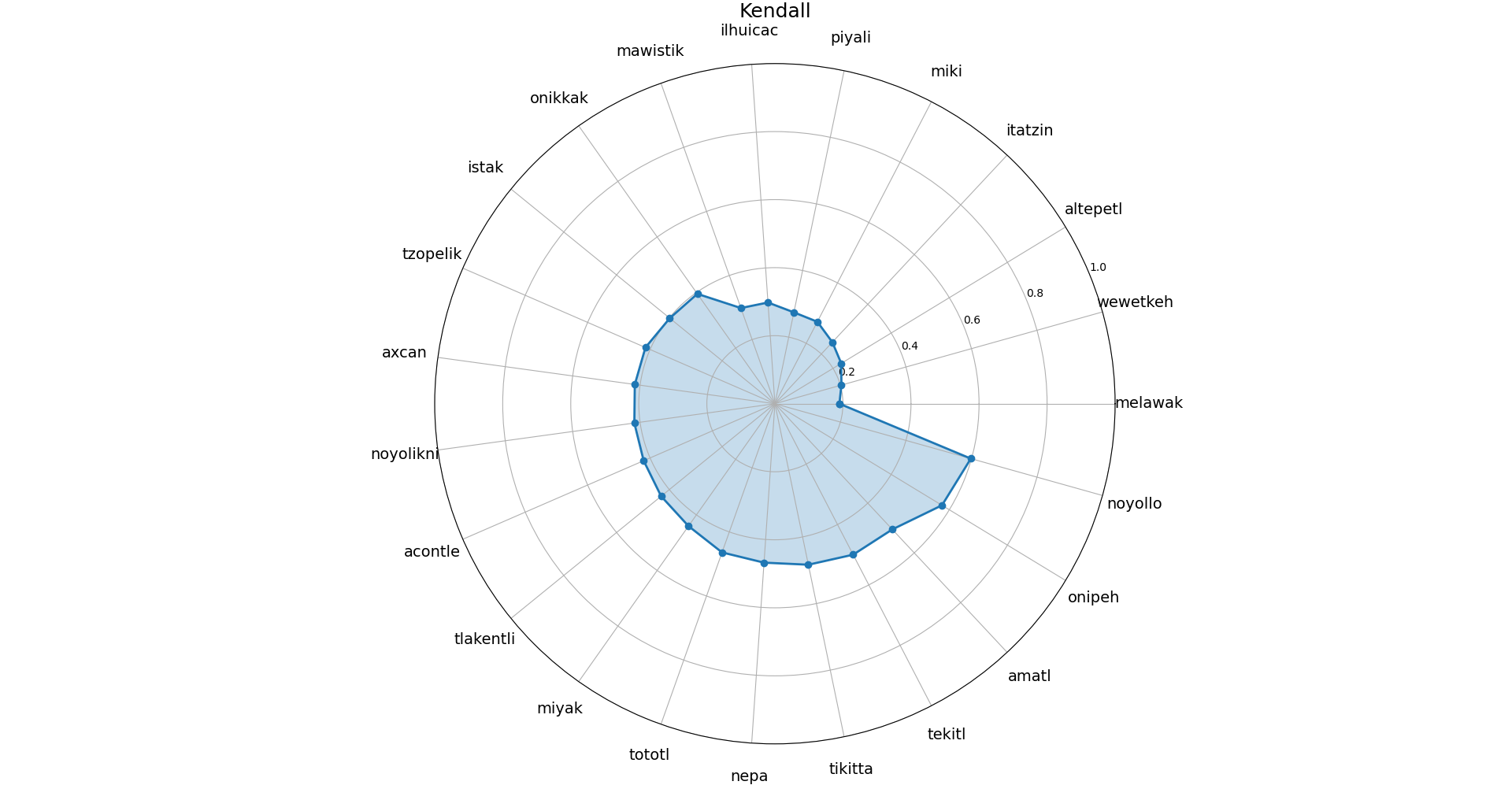

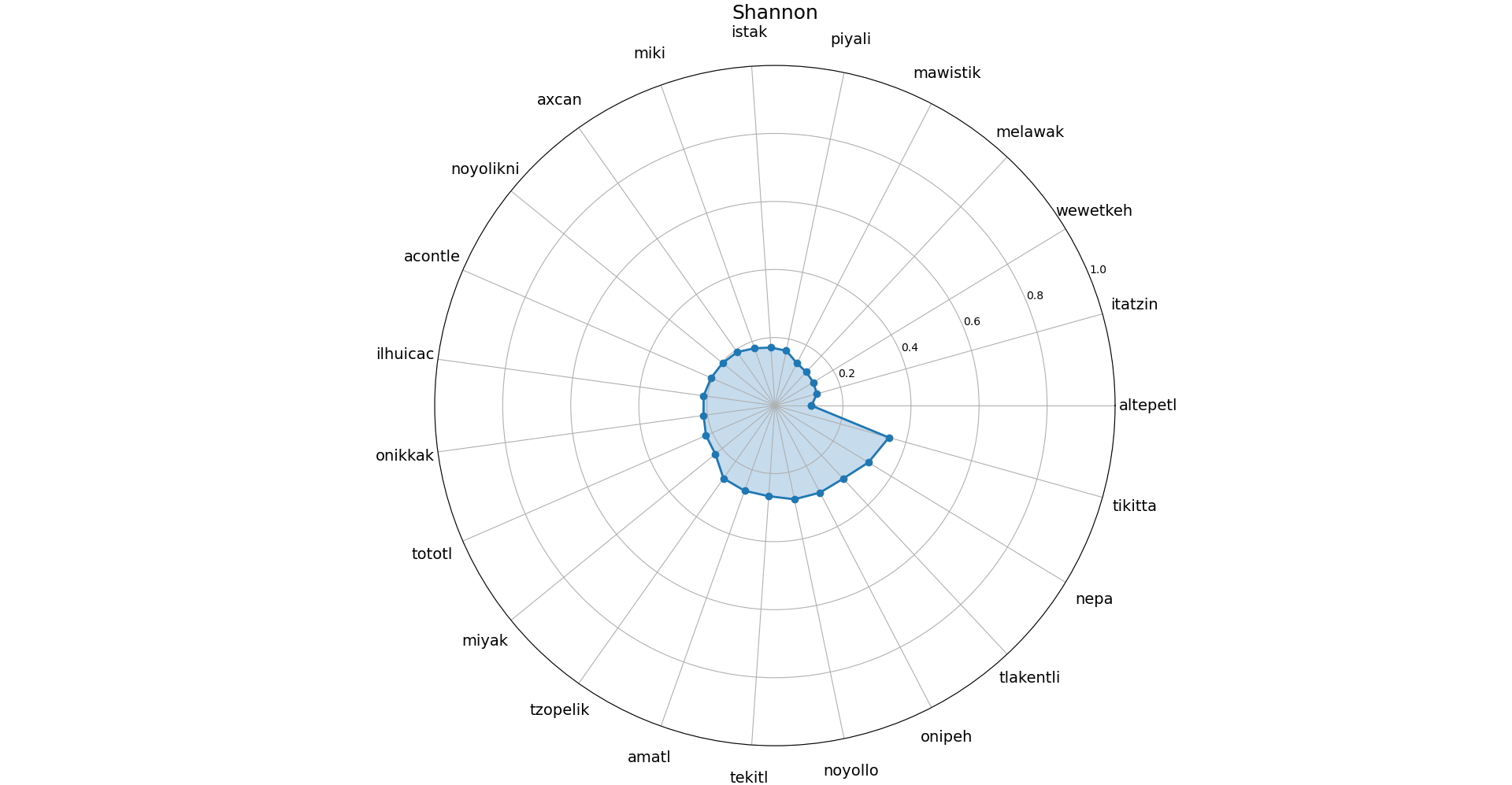

Nous avons constaté que les deux mesures que nous avons employées montrent une corrélation par rapport au –relativement– faible accord entre les annotateurs (voir les Figures 2 et 3). Or, dans l’état de l’art, la métrique la plus adaptée et la plus utilisée pour mesurer l’accord entre plusieurs rangs, est la statistique de Kendall. Nous avons donc focalisé sur cette métrique. Le coefficient de Kendall varie de 0,1896 pour la référence Melawak (correct), qui a obtenu la valeur la plus basse, jusqu’à 0,598 pour la référence noyollo (mon cœur), avec la valeur la plus élevée.

D’après nos autres résultats, nous constatons que certaines références ayant des valeurs basses de Kendall (et également d’entropie) n’ont pas obtenu les réponses attendues. En effet, quelques choix de classement montrent que certains mots candidats n’ont pas été clairement identifiés. Cela peut s’expliquer en raison de leur emploi très localisé qui a donc faussé les évaluations d’association sémantique. Il en va de même pour certains mots qui ont pu être considérés comme des archaïsmes et ou qui n’étaient pas connus. Dans d’autres cas, l’association semble avoir été faite sur la base d’une logique syntaxique, selon laquelle les verbes sont appariés avec des substantifs pouvant être objet ou sujet.

Des basses valeurs de Kendall et d’entropie témoigne peut-être des méconnaissances des graphies ou des mots peu utilisés parmi les diverses communautés nahuaphones, et en particulier pour les annotateurs ayant participé à la tâche.

La moyenne des coefficients de Kendall avec les 27 annotateurs, pour les 23 termes de référence est d’environ et de pour l’entropie de Shannon, ce qui montre un certain degré de difficulté de cette tâche sémantique.

Enfin, le calcul des résultats des modèles Word2Vec, Glove et FastText est encore en cours, et nous devons raffiner le protocole présenté afin de focaliser sur les couples références-candidats les mieux adaptés au paramétrage des algorithmes. Nous proposerons également d’autres tâches TAL pour évaluer la qualité du corpus. Notamment nous utiliserons des modèles de type BERT pour établir des étalons plus adéquats d’évaluation.

6 Conclusions

Bien que le corpus -yalli ait une taille réduite vis-à-vis de corpus d’autres langues, et qu’il soit encore en cours de développement, nous pensons qu’il s’agit d’une ressource intéressante pour étudier la langue nahuatl [1]. On pourra, par exemple, étudier l’impact de la taille du corpus dans l’apprentissage –profond ou pas– de Modèles de Langue nahuatl. Par ailleurs, nous augmentons constamment le volume du corpus -yalli. Ce corpus permettra de développer des outils d’analyse TAL classiques, des Modèles de Langue (ML) et probablement des Grands Modèles de Langue (LLM) d’Intelligence Artificielle légers que nous diffuserons à la communauté scientifique. De plus, l’utilisation émergente et croissante du nahuatl dans les réseaux sociaux, dans l’édition, dans les programmes universitaires et dans la diffusion scientifique rend ces outils de plus en plus nécessaires pour l’accès et la gestion de l’information numérique disponible.

Ainsi, cette accessibilité permettra de relier différentes communautés de nahuaphones situées dans des régions et des pays différents, ainsi que de faire circuler les connaissances exprimées dans cette langue auprès des étudiants et des spécialistes. Il s’agit donc d’un élan puissant pour faire mieux connaître cette importante -langue.

Remerciements

Ces travaux ont été soutenus, en partie, par la Structure Fédérative de Recherche Agorantic, et d’un autré côté par l’École Universitaire de Recherche InterMEDIUS, pour le financement du projet NAHU² et la thèse de Juan-José Guzmán-Landa (LIA/Université d’Avignon) respectivement.

References

- [1] Juan-Manuel Torres-Moreno, Martha-Lorena Avendaño-Garrido, Miguel Figueroa-Saavedra, Graham Ranger, Carlos González-Gallardo, Elvys Linhares Pontes, Patricia Velazquez Morales, Ligia Quintana Torres, and Juan-José Guzmán-Landa. NAHU²: Un nouveau corpus pour le Nahuatl. In 18èmes Journées Informatique de la Région Centre-Val de Loire. https://hal.science/hal-04814636, Burges, France, 2024.

- [2] Juan-Manuel Torres-Moreno. Automatic Text Summarization. Wiley, London, 2014.

- [3] M.E. Smith. The Aztecs. Peoples of America. Wiley, 2002.

- [4] Jaqueline de Durand-Forest, Danièle Dehouve, and Eric Roulet. Parlons Nahuatl. La langue des Aztèques. L’Harmattan, 1995.

- [5] INEGI. Censo de población y vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/632/study-description, 2020.

- [6] Nicolas Alexandre (cart.) Moseley, Christopher (ed.). Atlas des langues en danger dans le monde. UNESCO, 2012.

- [7] César Antonio Aguilar Santiago and Hamlet Antonio García Zúñiga. Tecnologías del lenguaje aplicadas al procesamiento de lenguas indígenas en México: Una visión general. Lingüística y Literatura, (84):79–102, 2023.

- [8] José Antonio Flores Farfán. El proyecto de revitalización, mantenimiento y desarrollo lingüístico y cultural: resultados y desafíos. In Indigenous Languages of Latin America. Actas del Primer Simposio sobre Enseñanza de Lenguas Indígenas de América Latina, page 114, 2011.

- [9] Miguel Figueroa Saavedra and José Álvaro Hernández Martínez. In nawatlahtolli ipan interkoltoral tlamachtilistli itech Veracruz: owihkayotl iwan chikawakayotl. Universidad Veracruzana, 2023.

- [10] Justyna Olko and John Sullivan. Toward a comprehensive model for nahuatl language research and revitalization. In Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, pages 369–397, 2014.

- [11] Vincent Berment. Méthodes pour informatiser les langues et les groupes de langues “peu dotées”. PhD thesis, Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 2004.

- [12] Ximena Gutierrez-Vasques, Gerardo Sierra, and Isaac Hernandez Pompa. Axolotl: a web accessible parallel corpus for Spanish-Nahuatl. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’16), pages 4210–4214, 2016.

- [13] Stefan Evert and Andrew Hardie. Twenty-first century corpus workbench: Updating a query architecture for the new millennium. In Corpus Linguistics 2011 conference, pages 1–21. Citeseer, 2011.

- [14] Felipe Almeida and Geraldo Xexéo. Word embeddings: A survey. arXiv:1901.09069, 2019.

- [15] Elvys Linhares Pontes, Stéphane Huet, Andréa Carneiro Linhares, and Juan-Manuel Torres-Moreno. Predicting the semantic textual similarity with Siamese CNN and LSTM. In Pascale Sébillot and Vincent Claveau, editors, Actes de la Conférence TALN. Volume 1 - Articles longs, articles courts de TALN, pages 311–320, Rennes, France, 5 2018. ATALA.

- [16] Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 2, NIPS’13, page 3111–3119, Red Hook, NY, USA, 2013. Curran Associates Inc.

- [17] Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Armand Joulin, and Tomas Mikolov. Enriching word vectors with subword information. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 5:135–146, 2017.

- [18] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Jill Burstein, Christy Doran, and Thamar Solorio, editors, Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), pages 4171–4186, Minneapolis, Minnesota, June 2019. Association for Computational Linguistics.