Stabilité structurelle du feuilletage de Jouanolou de degré 2

Résumé.

Nous démontrons que le feuilletage de Jouanolou de degré 2 sur le plan projectif complexe est structurellement stable. De plus, son ensemble de Fatou est une fibration holomorphe sur la quartique de Klein ayant une structure de fibré lisse localement trivial en disques. En particulier, aucune feuille de n’est dense dans .

1. Introduction et énoncé du théorème principal

Soit l’espace des modules des feuilletages algébriques complexes de degré sur le plan projectif complexe . Mieux comprendre la décomposition de la variété quasi-projective suivant les propriétés dynamiques et topologiques des feuilletages algébriques reste un problème largement ouvert dès que . Le présent travail se propose d’y apporter une contribution nouvelle et, en un certain sens, inattendue.

Dans un travail célèbre, présenté lors de l’ICM 1978 et qui repose en partie sur les articles de Hudaj-Verenov [13] et Mjuller [19], Il’yashenko [14] démontre que presque tout (vis-à-vis de la mesure de Lebesgue) feuilletage de qui contient une droite projective invariante est structurellement rigide, ergodique et minimal. Ce travail a inspiré de nombreux auteurs, parmi lesquels Scherbakov [23], Cerveau [7], Ghys [11], Nakai [20] et, plus récemment, Loray et Rebelo [18]. Ces derniers montrent qu’il existe un ouvert non vide de formé de feuilletages structurellement rigides, minimaux, et ergodiques, en s’affranchissant de l’hypothèse sur l’existence d’une droite projective invariante.

Le résultat que nous présentons ici s’oppose radicalement à tous ces travaux : nous exhibons une composante de stabilité non triviale dans , c’est-à-dire un ouvert formé de feuilletages tous topologiquement conjugués les uns aux autres; de plus, nous montrons que les feuilletages appartenant à cette composante de stabilité n’ont aucune feuille dense et ne sont pas ergodiques. Plus précisément, on désigne par le champ de vecteurs de Jouanolou de degré défini dans les coordonnées cartésiennes de par

| (1.1) |

Ce champ est homogène de degré et définit donc un feuilletage du plan projectif complexe. Jouanolou a montré dans [15] que n’a pas de feuille algébrique invariante lorsque et qu’il en est ainsi pour un feuilletage générique de .

Théorème.

Le feuilletage du plan projectif complexe est structurellement stable. De plus, son ensemble de Fatou est une fibration111Nous appelons fibration un morphisme surjectif à fibres connexes entre deux variétés complexes. sur la quartique de Klein ayant une structure de fibré lisse localement trivial en disques. En particulier, aucune feuille de n’est dense dans .

Dire que le feuilletage est structurellement stable signifie qu’il existe un voisinage de dans l’espace des modules tel que tout feuilletage dans est topologiquement conjugué à . Le lieu de stabilité dans est par définition l’ensemble des feuilletages algébriques structurellement stables. Nous conjecturons que l’application quotient du domaine de Fatou d’un feuilletage de la composante de stabilité de est un revêtement de l’espace des modules des courbes algébriques lisses de genre 3.

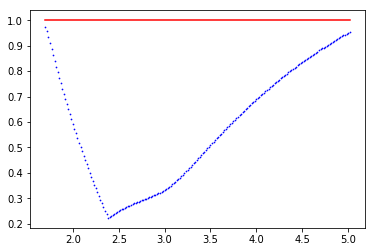

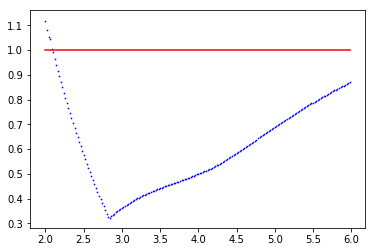

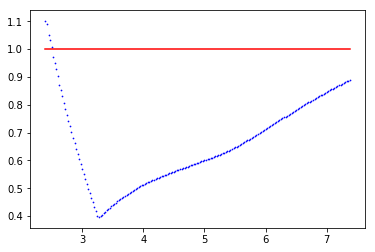

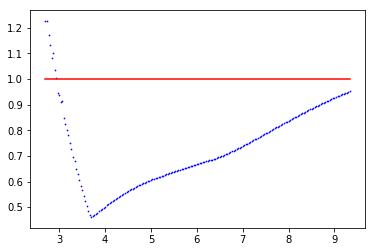

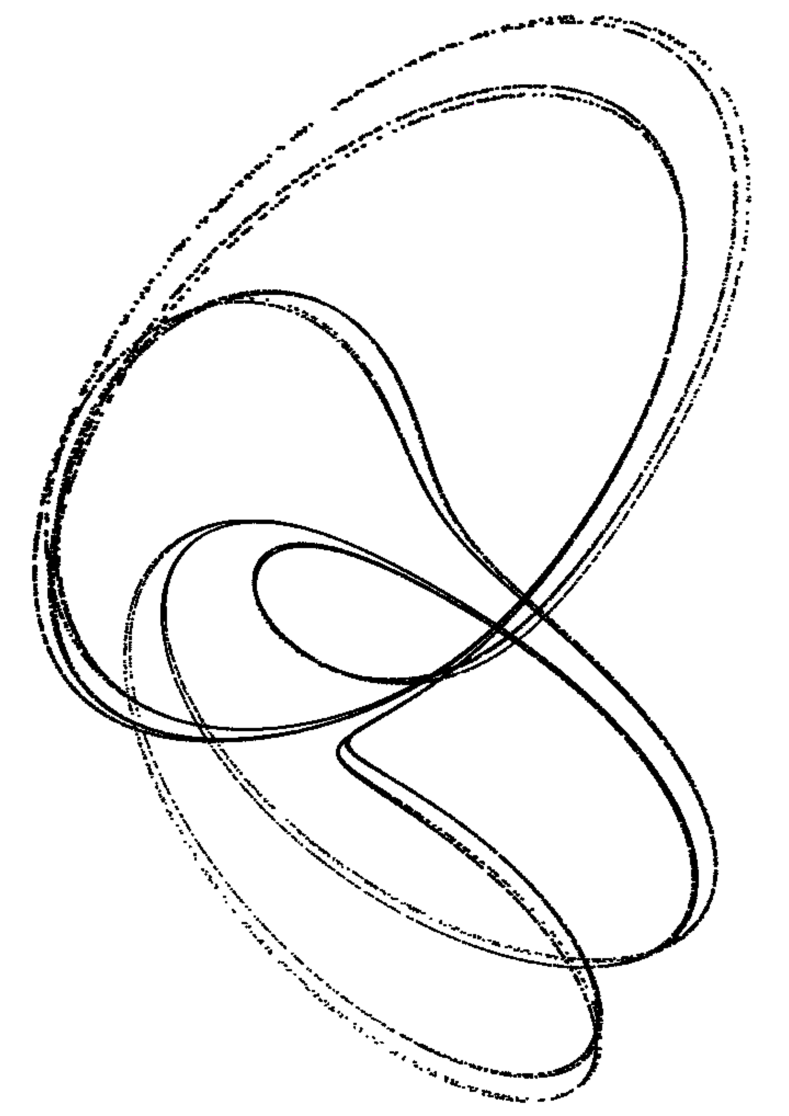

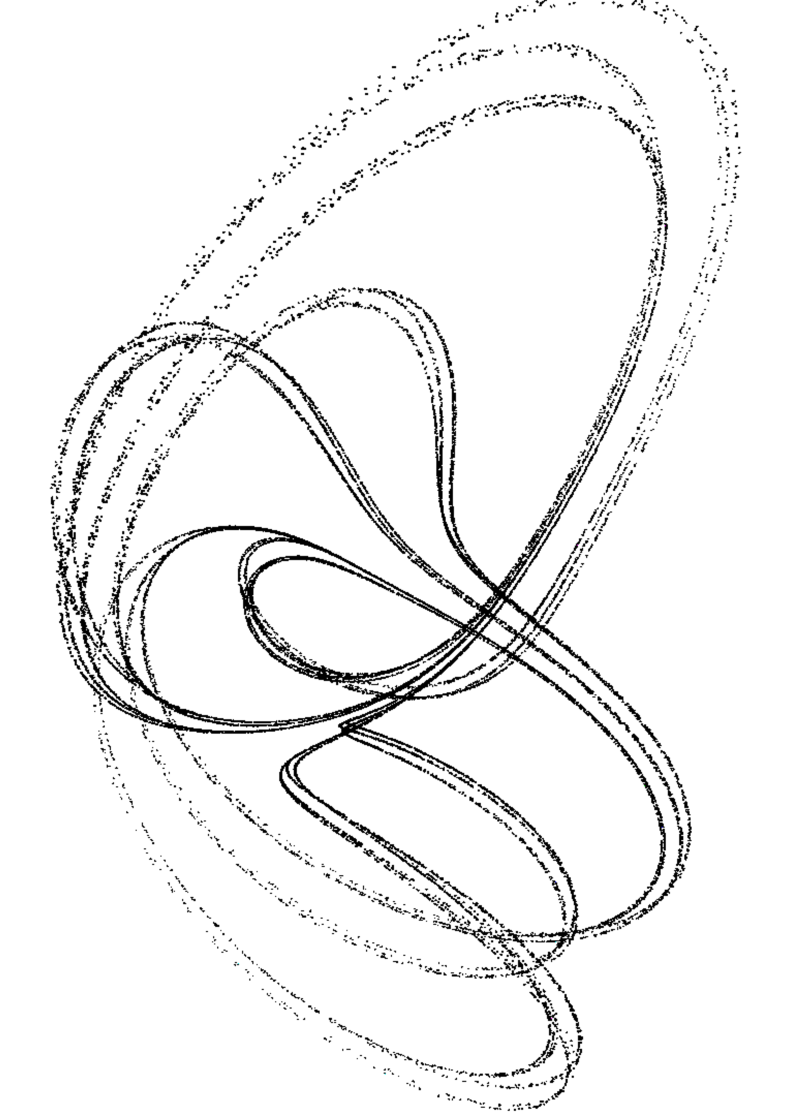

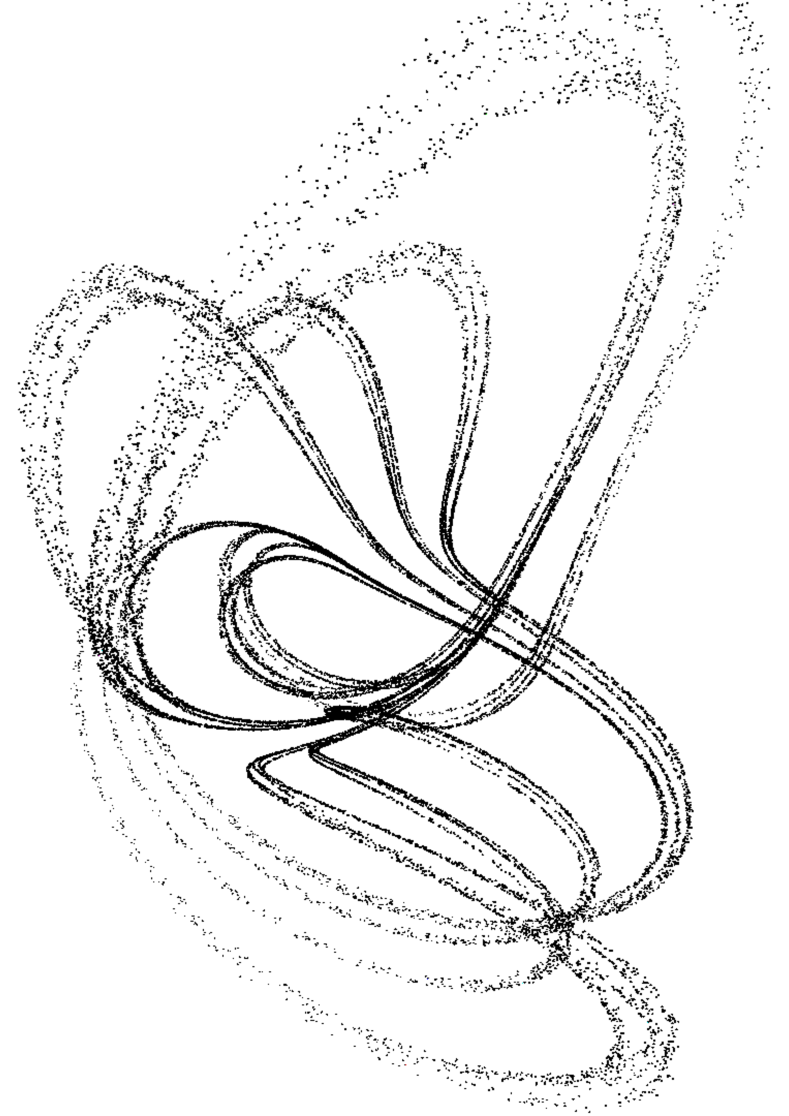

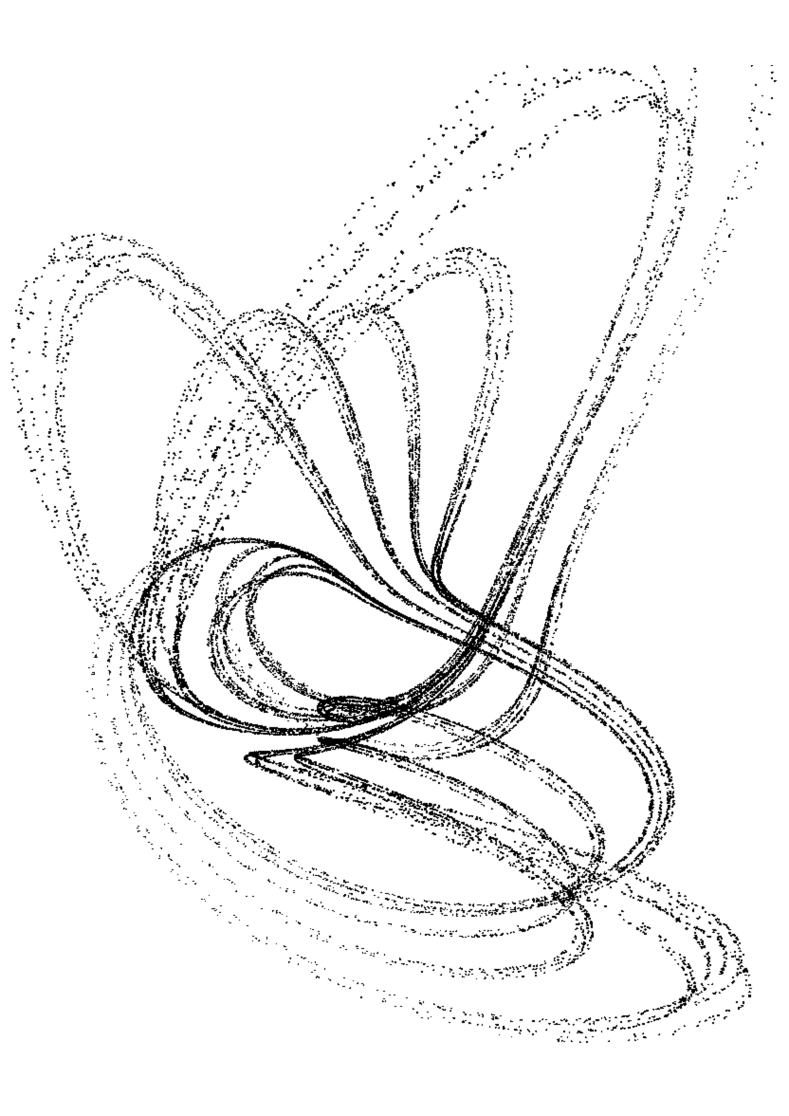

Concernant l’ensemble de Julia, défini comme le complémentaire de l’ensemble de Fatou, nous conjecturons qu’il est de mesure nulle222En utilisant les propriétés d’hyperbolicité que nous établissons dans cet article, il suffirait de montrer que l’ensemble de Julia est d’intérieur vide pour en déduire qu’il est de mesure nulle. et transversalement un ensemble de Cantor (figure 1). Cette conjecture, étayée par des expérimentations numériques ( 13), impliquerait que le feuilletage de Jouanolou est intégrable en dehors d’un ensemble fermé de mesure nulle.

Nous montrons également que les feuilles du feuilletage sont simplement connexes, sauf un nombre dénombrable d’entre elles qui sont des anneaux (). En vertu du théorème principal ci-dessus, nous sommes donc en mesure de valider la conjecture d’Anosov (qui décrit ainsi la topologie des feuilles pour un feuilletage générique du plan projectif complexe) pour des feuilletages appartenant à un ouvert non vide de .

Nous remercions chaleureusement Serge Cantat, Dominique Cerveau, Yulij Ilyashenko, Étienne Ghys, Alexey Glutsyuk, Xavier Gomez-Mont, Adolfo Guillot, Samuel Lelièvre, Frank Loray, Jorge Pereira, Bruno Sévennec pour les nombreuses discussions que l’on a pu avoir à propos de ce travail.

2. Stratégie pour démontrer le théorème de stabilité structurelle

Un feuilletage algébrique complexe de degré du plan projectif complexe est le projectivisé du feuilletage de défini par un champ de vecteurs homogène de degré que l’on peut toujours supposer de divergence nulle (lemme 4.1). De plus, le lieu des points où et sont colinéaires est une union finie de droites vectorielles qui définissent l’ensemble singulier de .

Dans la suite, on considère un feuilletage défini par un champ homogène de degré , de divergence nulle et qui ne s’annule pas sur .

Commençons par énoncer un critère qui assure l’existence d’un ensemble errant pour le feuilletage ( 5). Sur chaque feuille de , considérons la restriction de la fonction , où est la norme hermitienne standard. Il s’agit d’une fonction strictement sur-harmonique, sauf le long des feuilles radiales de où elle est harmonique. Ses points critiques définissent l’ensemble algébrique réel donné par l’équation

où désigne le produit hermitien. Les points de sont non dégénérés d’indice égaux à ou suivant que ou (lemme 4.5). Notre critère met en jeu la propriété suivante.

Propriété (déf. 4.6) : Le champ ne s’annule pas sur et les points critiques de la restriction de la fonction le long des trajectoires de dans sont non dégénérés d’indice égaux à 2.

Sous l’hypothèse , la variété algébrique réelle est lisse et transverse au feuilletage ; par conséquent la surface algébrique réelle définie par l’équation

est une section transverse333Une section transverse à un feuilletage est une sous-variété réelle transverse au feuilletage et de dimension égale à la codimension réelle du feuilletage. au feuilletage . Une telle section transverse hérite d’une structure holomorphe induite par la structure holomorphe transverse du feuilletage ([3]).

Proposition 2.1.

Si satisfait la propriété , alors les trajectoires de passant par les points de sont des disques proprement plongés dans et l’union de ces trajectoires est un fibré lisse localement trivial en disques au-dessus de .

La démonstration de la première partie de cette proposition se trouve au paragraphe 5. L’étude de la décomposition Fatou/Julia est faite à la partie 7 et celle de la topologie des sections transverses des feuilletages de à la partie 11.

L’un des outils principaux est l’étude du gradient de la fonction le long des trajectoires du champ vis-à-vis d’une métrique hermitienne sur les feuilles de qui est invariante par multiplication par les scalaires ( 4.2) : le champ de vecteurs ainsi construit sur induit un champ de vecteurs sur appelé le champ réel. Il s’agit d’un champ de vecteurs analytique sur ( 4.3), qui est par définition tangent à et qui s’annule sur l’union de l’ensemble et de l’ensemble singulier de . Observons que sous l’hypothèse , les points de sont des puits pour en restriction à chaque feuille de . Ainsi, est un attracteur pour le champ réel .

Ce champ joue également un rôle central pour établir la stabilité structurelle si la propriété ainsi que la propriété de répulsion suivante sont satisfaites :

Propriété (déf. 4.9): Le champ ne s’annule pas sur , les singularités du feuilletage sont hyperboliques et chacune de ces singularités est une source pour le champ réel .

Proposition 2.2.

Un feuilletage algébrique de degré de qui satisfait les propriétés et est structurellement stable. En d’autres termes, tout feuilletage algébrique de degré qui est suffisamment proche de est topologiquement conjugué à .

On commence par démontrer que l’ensemble errant construit à la proposition 2.1 est exactement l’ensemble de Fatou. La stabilité structurelle de l’ensemble de Fatou découle alors de la proposition 2.1 (la propriété est stable). La stabilité structurelle de l’ensemble de Julia du feuilletage repose sur des propriétés d’hyperbolicité du champ . Ces propriétés sont établies dans la partie 6 : on construit une métrique complète sur pour laquelle le feuilletage stable faible444Il s’agit d’un feuilletage réel de codimension 1 sur , dont la distribution tangente est continue, dont les feuilles sont , qui est le produit d’un feuilletage de Reeb par une droite au voisinage des points de et, localement, un livre ouvert au voisinage des points de . de est le feuilletage , alors que le feuilletage instable faible est un feuilletage de dimension réel transverse à . Nous en déduisons la stabilité structurelle de par un théorème de Robinson [22], ainsi que la stabilité structurelle de l’ensemble de Julia du feuilletage qui est aussi l’ensemble d’attraction de l’ensemble non errant de dans .

Il faut ensuite recoller les morceaux pour établir la stabilité structurelle globale. Pour cela, nous construisons une action localement libre du groupe affine sur dont les orbites sont les feuilles de la restriction de à ( 9). La stabilité structurelle est établie à la partie 10.

Pour conclure, nous montrons que le champ de Jouanolou en degré satisfait les propriétés et puis, en utilisant les symétries du feuilletage, que la surface est biholomorphe à la quartique de Klein (proposition 12.8). La propriété est élémentaire et est établie au lemme 12.2. La propiété est plus délicate à établir : il s’agit de montrer que, étant donné trois nombres complexes quelconques non tous nuls, on a l’implication suivante

| (2.1) |

À la partie 12, nous ramenons la démonstration de 2.1 à la vérification d’un nombre fini d’inégalités explicites sur des entiers que l’on a confiée à un ordinateur.

3. Notations

-

—

plan projectif complexe

-

—

application quotient

-

—

produit hermitien standard sur

-

—

champ de vecteurs homogène sur

-

—

champ de Jouanolou sur (éq. 1.1)

-

—

feuilletage induit par

-

—

quotient de sur

-

—

feuilletage de induit par

-

—

fibré tangent holomorphe à

-

—

fibré tangent réel à (défini sur la partie régulière de )

-

—

fibré normal holomorphe à

-

—

fibré normal réel à (défini sur )

-

—

métrique hermitienne sur ( 4.2)

-

—

métrique relevée sur (éq. 4.2)

-

—

gradient le long des trajectoires de de la fonction

-

—

champ de vecteurs de obtenu comme projection de , appelé champ réel

-

—

flot induit par

-

—

-

—

section transverse (éq. 4.4)

-

—

voisinage tubulaire de

-

—

ensemble singulier de

-

—

voisinage tubulaire de

-

—

-

—

: voir déf. 4.6

-

—

: voir déf. 4.9

-

—

: restriction de à la sous-variété , i.e. défini par la distribution

-

—

feuilletage de transverse à

-

—

métrique riemannienne sur adaptée à

-

—

feuilletages stable fort, stable faible, instable fort, instable faible du champ ( 8.5)

-

—

saturé de par le feuilletage appelé ensemble errant de ( 5)

-

—

ensembles de Fatou et de Julia de ( 7)

-

—

: ensemble de répulsion de pour le champ

-

—

: ensemble d’attraction de pour le champ

-

—

: ensemble hyperbolique maximal ( 8.16)

-

—

reparamétrage du champ (éq. 9.2)

-

—

métrique hyperbolique sur (éq. 9.9)

-

—

action du groupe affine (éq 9.7)

-

—

paramétrage des feuilles par (éq 9.8)

-

—

perturbation de , feuilletage induit par , champ réel induit par ( 10.1)

-

—

conjugaison topologique orbitale de à (prop.10.2)

-

—

modification de

-

—

bande (i.e. composante connexe de ) ( 10.2)

-

—

homéomorphisme proche de l’identité (éq. 10.1)

4. Le champ réel et les propriétés et

4.1. Feuilletages de

Le plan projectif complexe admet un fibré tangent holomorphe dont les sections locales sont les champs de vecteurs holomorphes locaux sur . Il admet également un fibré tangent réel dont les sections sont les champs de vecteurs réels. Un champ de vecteurs holomorphe s’étend naturellement en une dérivation agissant sur les fonctions lisses à valeurs complexes. La partie réelle de cette extension définit une dérivation réelle, c’est-à-dire un champ de vecteurs réel. Le flot induit par la partie réelle d’un champ de vecteurs holomorphe s’obtient par restriction du flot induit par ce dernier aux temps réels, modulo le facteur multiplicatif . On a un isomorphisme réel naturel entre le fibré tangent holomorphe et le fibré tangent réel, induit par l’application qui à un champ de vecteurs holomorphe associe sa partie réelle.

Un feuilletage algébrique complexe de est la donnée d’un morphisme d’un fibré en droites holomorphe au-dessus de qui s’annule au-dessus d’un ensemble fini de ([5]). Le fibré s’appelle le fibré tangent holomorphe de , le lieu où s’annule l’ensemble singulier de et son complémentaire la partie régulière . Par définition, le degré de est le nombre de tangence de avec une droite générique de et on a alors .

Nous dirons qu’un champ de vecteurs holomorphe défini sur un ouvert de définit s’il est l’image par d’une section de qui ne s’annule en aucun point. Dans la partie régulière du feuilletage, les extensions analytiques maximales des germes de courbes intégrales d’un champ de vecteurs holomorphe définissant forment des courbes holomorphes immergées dans appelées les feuilles de .

Dans la partie régulière de , les feuilles sont tangentes à la distribution définie comme l’image par l’identification naturelle du sous-fibré ; observons que est naturellement isomorphe à la restriction du fibré tangent holomorphe à l’ensemble régulier de .

De même, on définit le fibré normal de comme étant le dual du fibré associé au faisceau des -formes holomorphes sur contenant dans leur noyau (ce faisceau est localement libre et donc bien associé à un fibré en droites holomorphe [5]). Dans la partie régulière de , ce fibré en droites s’identifie à et donc au fibré normal réel via l’identification naturelle .

4.2. Projectivisation d’un champ homogène et métrique sur

Lemme 4.1.

Étant donné un feuilletage sur de degré , il existe un champ de vecteurs holomorphe homogène de degré sur , de divergence nulle et tel que la projectivisation du feuilletage induite par sur est le feuilletage . Ce champ est unique modulo multiplication par une constante non nulle et il est colinéaire au champ radial seulement dans un nombre fini de directions de dont les projectivisations sont les singularités de .

Démonstration.

L’existence d’un champ de vecteurs homogène de degré , radial uniquement au-dessus du lieu singulier de et tel que la projectivisation de est égale à , se trouve dans [17]. Pour assurer que l’on peut trouver un tel champ qui soit de plus à divergence nulle, il suffit de considérer le champ

où est le champ radial. L’unicité est évidente. ∎

On rappelle que le fibré tautologique s’identifie à en dehors de sa section nulle. Le fibré tangent de s’identifie alors à la puissance -ième du fibré tautologique via l’application homogène de degré

| (4.1) |

définie en dehors du lieu singulier de . Dans cette formule, désigne l’application quotient .

On notera la métrique555Cette métrique est singulière aux points où s’annule. sur définie par

| (4.2) |

Cette métrique est invariante par multiplication par les scalaires sur et définit donc une métrique hermitienne sur que l’on note .

Lemme 4.2.

On suppose que ne s’annule pas sur et que . Munies de la métrique hermitienne , les feuilles de sont des surfaces complètes à courbure strictement négatives, sauf les feuilles radiales qui sont isométriques à des cylindres bi-infinis euclidiens avec .

Démonstration.

Si est une métrique hermitienne sur une surface de Riemann, sa courbure s’exprime par où est un champ de vecteurs holomorphe local qui ne s’annule pas. La formule (4.2) montre donc que la courbure de la métrique le long des feuilles de est donnée par l’expression . Or la fonction est pluri-sous-harmonique, et strictement dans les directions autres que radiales, ce qui montre que la courbure de la restriction de aux feuilles de est strictement négative.

Pour montrer la complétude, il suffit de constater que, si l’on introduit la métrique hermitienne standard sur , on a l’inégalité valable pour certaines constantes indépendantes de , et par conséquent on obtient

avec et . La complétude de en restriction aux feuilles de découle de celle de la métrique sur .

La dernière assertion du lemme vient de ce que les feuilles radiales de sont topologiquement des cylindres et que toutes les métriques plates complètes sur de telles surfaces sont isométriques à des cylindres euclidiens bi-infinis. ∎

4.3. Définition du champ réel

Introduisons la fonction définie par . Son gradient le long des feuilles de , vis-à-vis de la métrique hermitienne , est un champ de vecteurs sur . Pour tout scalaire non nul , on a , ce qui montre que est invariante par multiplication par les scalaires et, par conséquent, qu’il en est de même pour . Il existe donc un champ de vecteurs analytique sur tel que, pour tout , on a : ce champ est appelé le champ réel.

Lemme 4.3.

On a , où pour tout .

Démonstration.

Introduisons la métrique hermitienne sur telle que . Autrement dit, si l’on paramètre la feuille passant par le point de par la courbe intégrale de l’équation passant par , alors la métrique est la métrique hermitienne standard . Comme , on en déduit puis la formule

| (4.3) |

Or dans la coordonnée décrite plus haut, on a

ce qui montre que

Le lemme découle de (4.3) et du fait que . ∎

Corollaire 4.4.

Le champ s’annule sur l’union de l’ensemble singulier de et du lieu défini par

| (4.4) |

Démonstration.

D’après le lemme 4.3, est le lieu où est tangent à la distribution radiale complexe. ∎

Notons que est en fait une courbe mixte de bidegré au sens de Oka [21]. En particulier, est non vide (sauf éventuellement en degré 1 pour certains champs de vecteurs non génériques).

4.4. Les singularités de le long des feuilles et la propriété

Le résultat suivant donne des informations sur la nature des singularités du champ le long des feuilles, c’est-à-dire en chaque point de l’ensemble défini par (4.4). On rappelle qu’une singularité d’un champ de vecteurs sur une variété est une source si toutes les valeurs propres complexes du champ en cette singularité ont une partie réelle strictement positive, une selle si les parties réelles des valeurs propres sont non nulles et certaines de signes opposés, et un puits si toutes les valeurs propres sont de parties réelles strictement négatives.

Lemme 4.5.

En restriction à une feuille de , une singularité de

-

(1)

est un puits ssi ;

-

(2)

est une selle ssi ;

-

(3)

n’est jamais une source.

Dans ce lemme, on rappelle que est le produit hermitien standard sur , le champ radial, la connexion standard sur . Observons alors que si l’on note , est le champ de vecteurs défini par

Démonstration..

Le développement de Taylor d’une fonction lisse au voisinage d’un point critique est donné par

ce qui montre que

Cette forme quadratique est

-

—

dégénérée ssi ;

-

—

de signature ssi ;

-

—

de signature ssi ;

-

—

de signature ssi .

On applique alors ce qui précède à la fonction en restriction à , où est la singularité de . En effet, il suffit d’établir les mêmes propriétés pour le champ au point puisque ce dernier est le gradient de la fonction . On obtient alors que est un point critique

-

—

dégénéré ssi ;

-

—

non dégénéré d’indice ssi ;

-

—

non dégénéré d’indice ssi ;

-

—

n’est jamais non dégénéré d’indice ,

et on conclut la preuve du lemme en utilisant le fait que la fonction est pluri-sur-harmonique. ∎

Définition 4.6 (Propriété ).

Un feuilletage du plan projectif complexe vérifie la propriété si le champ ne s’annule pas sur et si les singularités du champ le long des feuilles de sont des puits.

Lemme 4.7.

Supposons que vérifie la propriété . Si est non vide, alors est une section transverse à qui admet un voisinage tubulaire tel que, d’une part le feuilletage en restriction à est une fibré lisse localement trivial en disques et, d’autre part, il existe un difféomorphisme tel que le champ est égal au champ dans les coordonnées .

Démonstration.

Sur , les points critiques de la fonction en restriction à chaque feuille de sont non dégénérés : étant le lieu des points où la différentielle de le long des feuilles de est nulle, il s’agit d’une section transverse du feuilletage . En effet, l’application qui à un point associe la restriction de la différentielle de au fibré tangent (dans une trivialisation locale de ) est un difféomorphisme local le long des feuilles au voisinage d’un point critique de le long de si et seulement si le point critique est non dégénéré le long de sa feuille. La projection de dans est donc également une section transverse de .

On construit en considérant l’application qui associe à un vecteur l’extrémité de la géodésique partant de dans la direction . Le théorème des fonctions implicites montre que si est suffisamment petit, la restriction de à est un difféomorphisme sur son image. De plus, par hypothèse, les valeurs propres de en restriction à sont toutes les deux strictement négatives en tout point , donc par compacité de , si l’on choisit suffisamment petit, toute trajectoire de partant d’un point de converge vers un point de dans le futur et intersecte en un unique point. En choisissant un tel , on conclut la démonstration du lemme en associant à un point de l’unique couple où est l’intersection de la trajectoire de passant par avec et où est l’unique réel positif tel que . ∎

4.5. Étude de au voisinage d’une singularité de et propriété

Lemme 4.8.

En une singularité de en laquelle ne s’annule pas, le champ de vecteurs est égal à la partie réelle d’un champ de vecteurs holomorphe définissant à l’ordre un, c’est-à-dire que

| (4.5) |

Démonstration.

Soit une singularité de . Quitte à permuter les coordonnées, on peut supposer que appartient à la carte affine , isomorphe à via l’isomorphisme . Le feuilletage est défini par le champ de vecteurs , où

| (4.6) |

Dans les coordonnées , on a également , où

et où les fonctions pour sont définies par l’équation

Or le lemme 4.3 nous donne l’expression , où . En vertu de (4.6), on en déduit l’expression où et le résultat en découle en posant puisque par hypothèse . ∎

Nous adopterons la définition suivante : une singularité de est hyperbolique si les valeurs propres d’un champ définissant au voisinage de ne sont pas -colinéaires.

Définition 4.9 (Propriété ).

Un feuilletage du plan projectif complexe vérifie la propriété si ne s’annule pas sur et si chaque singularité de est d’une part hyperbolique et d’autre part une source pour le champ .

Si les valeurs propres d’un champ de vecteurs holomorphe en une singularité sont et , alors celles de sa partie réelle sont . Ainsi, est une source pour le champ si et seulement si et sont strictement positifs.

Lemme 4.10.

Soit un feuilletage du plan projectif qui vérifie la propriété . Alors pour tout , il existe un voisinage de à bord lisse et un difféomorphisme qui envoie le champ sur le champ horizontal dans les coordonnées .

Le feuilletage est transverse à ; son intersection avec définit donc un feuilletage transversalement holomorphe par courbes réelles de . Ce dernier admet deux feuilles circulaires et, dans leur complémentaire, il est difféomorphe à un produit de la courbe elliptique par un intervalle. De plus, il existe un feuilletage lisse par surfaces sur qui est transverse à .

Démonstration.

Soit le champ construit au lemme 4.8. Le théorème de linéarisation de Poincaré montre qu’il existe des coordonnées centrées en telles que

où et sont les valeurs propres de . D’après l’hypothèse , ces dernières étant de partie réelle strictement positive, il existe tel que en notant , on a pour tout dans la boule . En particulier, toute trajectoire du flot induit par issue d’un point tend vers lorsque le temps tend vers , et aboutit à un point de en un certain temps . L’application est un difféomorphisme qui envoie le champ sur le champ .

Les deux feuilles circulaires sont l’intersection des séparatrices avec la sphère . En dehors de ces dernières, on a une intégrale première

| (4.7) |

à valeurs dans dont les fibres intersectent sur des intervalles. C’est cette intégrale première qui confère à la restriction de la structure de fibré au-dessus de par intervalles.

Construisons à présent le feuilletage . Considérons la fonction égale à sur . Les niveaux et sont les deux feuilles circulaires. Par contre, tous les autres niveaux pour sont des sections transverses toriques à . Nous allons définir le feuilletage via sur pour suffisamment petit et modifier ce fibré dans les deux tores pleins et par la méthode du tourbillonnement de Reeb.

Expliquons cette construction dans le tore plein , dans l’autre tore la construction étant similaire. Orientons en le voyant comme le bord du feuilletage par surfaces de Riemann sur la boule . Le long des feuilles de ainsi orientées, la fonction est croissante si et décroissante si . Introduisons le fibré en disques définie par , fonction croissante sur les feuilles de . Étant donné une fonction lisse qui vaut sur un voisinage de l’origine et qui s’annule sur , le feuilletage défini par

est alors transverse au flot et coïncide avec le fibré donné par sur un voisinage de . ∎

5. Construction d’un ensemble errant

Le but de cette partie est d’établir l’existence d’un ensemble errant ([12] et ) pour les feuilletages vérifiant la propriété .

Théorème 5.1.

Supposons que vérifie la propriété . Alors le saturé de par est un ouvert strict sur lequel le feuilletage est une fibration sur ayant une structure de fibré lisse localement trivial en disques.

Démonstration.

Soit l’ensemble d’attraction de , c’est-à-dire l’ensemble des points tels que tend vers un point de lorsque tend vers ; il s’agit d’un ensemble invariant par , contenant le voisinage tubulaire de construit au lemme 4.7, et chaque trajectoire de contenue dans intersecte en un unique point. Ainsi, est un fibré lisse localement trivial en disques au-dessus de dont les fibres sont les ensembles d’attraction

et la projection est holomorphe.

Remarquons que pour tout , est contenu dans la feuille du feuilletage passant par . Nous allons en fait voir que ce qui permettra de conclure la démonstration du théorème.

Lemme 5.2.

La croissance de la fonction le long d’une portion de trajectoire de contenue dans est linéaire avec une constante uniforme. En d’autres termes, il existe un réel tel que pour tout et tout tel que pour tout ,

Démonstration.

Si , alors toute la trajectoire est contenue dans . Or, comme ne s’annule pas sur , le champ ne s’annule pas dans (on observera que, même si s’annule en chaque singularité de , le champ ne s’annule pas sur ). Ainsi, la quantité est strictement positive en tout point de . Cette dernière étant invariante par multiplication par les scalaires et étant compact, elle est minorée par une constante sur . Le lemme en résulte immédiatement.∎

Soit et tel que . La restriction de à la feuille de passant par est un revêtement abélien et la restriction au domaine d’attraction est un difféomorphisme . Or le lemme 5.2 montre que la restriction de à est propre, ce qui établit que , et par conséquent

∎

6. Hyperbolicité de : partie I

Nous nous donnons un feuilletage algébrique de qui satisfait les propriétés et .

6.1. Hyperbolicité longitudinale

On considère dans ce paragraphe le fibré en droites réelles au-dessus de défini par

| (6.1) |

Comme le flot associé à laisse invariantes les distributions et , il se relève naturellement en un flot agissant sur via sa différentielle. La métrique hermitienne sur que l’on a définie au paragraphe 4.2 induit une métrique sur dans la partie régulière de et une métrique sur définie par

| (6.2) |

pour tout et tout . Dans cette formule, désigne la forme volume sur induite par la métrique hermitienne .

Lemme 6.1.

La métrique sur est strictement contractée par le flot , c’est-à-dire que pour tout , tout vecteur non nul et tout réel on a

Démonstration.

On a pour tout et tout couple de vecteurs

où désigne la divergence de le long des feuilles vis-à-vis de la métrique . En posant , et en remarquant que , on s’aperçoit que le résultat est équivalent à montrer que . Or si , on a et le champ est le gradient de la fonction qui est strictement pluri-sur-harmonique en dehors des directions radiales de , ce qui conclut la démonstration du lemme. ∎

6.2. Calcul de la connexion de Bott de et hyperbolicité transverse

Le fibré normal à est un fibré en droites holomorphe au-dessus de qui, dans la partie régulière de , s’identifie au quotient ([5]). Ce fibré est muni d’une connexion feuilletée, c’est-à-dire d’une connexion définie uniquement dans la direction du feuilletage ([8, 2.1]), appelée la connexion de Bott et notée . Dans la partie régulière où le feuilletage est défini par dans des coordonnées feuilletées , la connexion de Bott s’exprime par

| (6.3) |

pour toute fonction holomorphe .

D’un autre coté, le champ induit une connexion feuilletée sur le fibré tautologique dont les sections plates en restriction à chaque feuille sont les courbes intégrales du champ . Cette connexion induit une connexion le long des feuilles sur toutes les puissances du fibré tautologique.

Lemme 6.2.

Si est de divergence nulle, il existe un isomorphisme entre et qui envoie la connexion de Bott sur la connexion .

Démonstration.

Soit le feuilletage singulier de dont la distribution tangente est

désignant le champ radial. En d’autres termes, . Si désigne le fibré normal à , on a donc . Pour , la forme linéaire

a pour noyau et définit donc une forme linéaire non nulle sur . Ces formes linéaires vérifient

pour tous , et . On construit ainsi une application

| (6.4) |

qui est -homogène et qui induit un isomorphisme entre et .

Dans ce qui suit on montre que la connexion de Bott sur est envoyée sur la connexion sur par cet isomorphisme. Rappelons que ces connexions sont définies dans la direction des feuilles uniquement. Pour calculer la connexion de Bott, observons que le flot local associé au champ de vecteurs préserve et, par conséquent, si , alors la section de le long de la feuille passant par définie par

| (6.5) |

est plate. Dans cette formule, on paramètre le germe de feuille par le germe de surface de Riemann via . Or et, puisque est homogène, il existe une fonction telle que . On a alors

et, puisque est de divergence nulle, on en déduit la relation

C’est exactement cela qui exprime que la connexion induite par le champ sur est envoyée sur la connexion de Bott sur par l’application (6.4). ∎

Dans la partie régulière de , définissons le fibré normal réel

L’isomorphisme induit un isomorphisme qui échange les connexions de Bott sur ces deux fibrés. Il fournit également une structure de fibré lisse en droites complexes sur .

Corollaire 6.3.

Il existe une métrique hermitienne sur le fibré normal qui, en dehors de , est strictement dilatée par le flot induit par . Plus précisément, si désigne le voisinage de construit dans la démonstration du théorème 5.1, il existe une constante telle que, pour tout et tout réel tels que la trajectoire est contenue dans , on a pour tout ,

| (6.6) |

Démonstration.

On définit la métrique comme étant l’image de la métrique sur induite par la métrique hermitienne standard sur par la composition de l’isomorphisme défini par (6.4) et de l’isomorphisme naturel . Les sections plates de la connexion induite par sur le long des courbes intégrales de sont les courbes intégrales de . Or le lemme 5.2 montre que

| (6.7) |

Le corollaire s’ensuit en vertu du lemme 6.2. ∎

7. La décomposition de Fatou/Julia

Dans [12], Ghys, Gomez-Mont et Saludes associent à un feuilletage de ayant des singularités hyperboliques une partition de en un ensemble de Fatou et un ensemble de Julia . Ils donnent également une classification des composantes de en trois familles, l’une d’elles correspondant aux composantes errantes. Un point de vue alternatif a ensuite été développé par Asuke [2] qui associe une décomposition Fatou/Julia à un pseudo-groupe de transformations holomorphes agissant sur une surface de Riemann ayant la propriété de génération compacte.

Rappelons que la propriété de génération compacte, introduite par Haefliger [16], stipule qu’il existe un ouvert relativement compact qui intersecte toutes les orbites de et que, de plus, la restriction de à est engendrée par un nombre fini d’éléments , chacun se prolongeant en un élément dont le domaine de définition dans contient l’adhérence du domaine de définition de dans . Le pseudo-groupe est appelé une réduction du pseudo-groupe . Un ouvert est un ouvert de Fatou si tout germe de en un point de se prolonge en un élément de défini sur . L’ensemble de Fatou est l’orbite par de l’union des ouverts de Fatou contenu dans une réduction de et il est indépendant de la réduction choisie. L’ensemble de Julia est son complémentaire.

Le pseudo-groupe d’holonomie d’un feuilletage holomorphe sur une surface complexe compacte, dont les singularités sont hyperboliques, est de génération compacte ([12]). L’ensemble de Fatou d’un tel feuilletage au sens d’Asuke est l’union des feuilles correspondant aux points de l’ensemble de Fatou du pseudo-groupe d’holonomie du feuilletage dans sa partie régulière; l’ensemble de Julia de au sens d’Asuke est son complémentaire. Notons que, d’après [2, Proposition 4.2], nous avons

Il nous sera utile dans ce qui suit de connaître le critère suivant pour qu’un point appartienne à l’ensemble de Julia au sens d’Asuke d’un feuilletage holomorphe sur une surface complexe compacte avec des singularités hyperboliques : étant donné une métrique hermitienne sur le fibré normal au feuilletage et un compact contenu dans la partie régulière, regardons l’ensemble des applications d’holonomie d’un germe de transversale en notre point vers une transversale en un point de ce compact. Si les dérivées de ces applications d’holonomie en notre point forment un ensemble non borné, alors notre point appartient à l’ensemble de Julia.

Proposition 7.1.

Soit un feuilletage holomorphe sur satisfaisant les propriétés et . Alors les ensembles de Fatou au sens de Ghys-Gomez-Mont-Saludes et d’Asuke sont tous les deux égaux au domaine errant construit au théorème 5.1.

Démonstration.

Comme , il suffit donc de montrer que le complémentaire de est contenu dans . Soit . Si ce point est singulier, il appartient à et à par définition. S’il est régulier, son orbite positive par le flot induit par le champ ne peut s’approcher ni de (car sinon appartiendrait au domaine errant), ni de (car ces dernières sont des sources pour ). Ainsi, d’après le corollaire 6.3, le logarithme de la dérivée de l’holonomie du feuilletage en le long du chemin croît linéairement et on en déduit la propriété suivante : l’ensemble des dérivées en des applications appartenant au pseudo-groupe d’holonomie de la restriction du feuilletage au complémentaire d’un certain voisinage de l’ensemble singulier de est non borné. Ainsi appartient à . ∎

8. Hyperbolicité de : partie II

Dans cette partie, nous poursuivons l’étude d’un feuilletage algébrique complexe de satisfaisant les propriétés et ; en particulier, nous construisons les feuilletages stables et instables, faibles et forts, du champ dans le complémentaire de l’ensemble . Nous introduisons aussi l’ensemble hyperbolique dont l’ensemble d’attraction est l’ensemble de Julia privé de .

8.1. Une métrique riemannienne sur adaptée à

Soit le voisinage de construit au lemme 4.7. à partir d’une métrique riemannienne sur , nous construisons une métrique riemannienne sur en posant

| (8.1) |

où les métriques et ont respectivement pour noyau et , et vérifient . Dans l’équation (8.1) la coordonnée a été définie au lemme 4.7 et prend ses valeurs dans .

Soit le voisinage de construit au lemme 4.10. On définit une métrique dans en partant d’une métrique lisse sur pour laquelle est orthogonal au feuilletage (lemme 4.10) et on pose

| (8.2) |

où les métriques et ont respectivement pour noyau et , et vérifient . Dans l’équation (8.2) la coordonnée a été définie au lemme 4.10 et prend ses valeurs dans .

Pour terminer, nous étendons la métrique en une métrique riemannienne lisse sur de façon arbitraire et nous notons et les métriques induites par sur les fibrés et respectivement.

Lemme 8.1.

Pour tout , on a

D’autre part, il existe des constantes telles que, pour tout et pour tout ,

et, pour tout ,

Démonstration.

La proposition est satisfaite pour une trajectoire qui reste dans un des voisinages ou (avec constantes et par construction de la métrique ). Elle est également satisfaite pour une trajectoire restant dans le compact , d’après le lemme 6.1 et le corollaire 6.3. Comme le long d’une trajectoire quelconque, il ne peut y avoir que deux transitions entre ces deux régimes, le résultat en découle. ∎

8.2. Un lemme classique

Le résultat suivant est bien connu mais, n’ayant pas trouvé l’énoncé sous cette forme dans la littérature, nous le redémontrons.

Lemme 8.2.

Soit un fibré vectoriel réel de dimension finie au-dessus d’un espace topologique , muni

-

—

d’un flot continu d’automorphismes induisant un flot agissant sur

-

—

et d’une métrique continue et définie positive .

Supposons qu’il existe un sous-fibré continu -invariant et écrivons

| (8.3) |

relativement à la décomposition . Enfin, supposons que

| (8.4) |

et qu’il existe des constantes telles que, pour tout et tout , on ait

| (8.5) |

pour la norme d’opérateur associée à . Alors, l’ensemble formé des éléments tels que

| (8.6) |

est un sous-fibré vectoriel continu de tel que

-

—

et l’angle entre et est uniformément minoré,

-

—

est -invariant,

-

—

et la quantité tend vers exponentiellement vite lorsque tend vers .

Démonstration.

Choisissons au-dessus d’un point de et, pour tout , notons , , et décomposons avec et . On a alors

| (8.7) |

Le second membre du terme de droite tend vers lorsque tend vers . Étudions plus en détail le premier membre. En posant

| (8.8) |

la relation de cocycle nous donne

| (8.9) |

En utilisant (8.4) et (8.5), on obtient que le terme de droite de cette expression est la somme partielle d’une série normalement convergente, ce qui montre que admet une limite lorsque tend vers , qui dépend continûment de . Comme d’après (8.7), on a , on obtient l’expression

| (8.10) |

Réciproquement, supposons que , où et sont des éléments de et respectivement, qui vérifient (8.10). On a alors en manipulant (8.7)

| (8.11) |

Or

| (8.12) |

donc d’après (8.11) et (8.12), on obtient

pour une constante indépendante de , ou encore . On a aussi

ce qui montre bien que converge vers (et de plus exponentiellement vite). On a donc bien montré que est le graphe du morphisme continu de sous-fibrés de

ce qui achève la démonstration du lemme. ∎

8.3. Les distributions stables et instables du flot

Proposition 8.3.

Il existe une décomposition -invariante et continue

| (8.13) |

où . Les angles entre les facteurs de la décomposition (8.13) sont uniformément minorés pour la métrique . De plus, il existe des constantes strictement positives telles que pour tout

| (8.14) |

et, pour tout ,

| (8.15) |

Démonstration.

Remarque 8.4.

Par construction de la métrique au voisinage des singularités de , la distribution est l’intersection en restriction à . De même la distribution est le fibré tangent du feuilletage de Reeb en restriction à .

8.4. Ensemble hyperbolique maximal

Pour toute singularité , on note le bassin de répulsion de , à savoir l’ensemble des points dont la trajectoire par le flot dans le passé converge vers . Il s’agit d’un ouvert de , puisque chaque singularité de est une source (propriété ). On notera l’union des bassins de répulsion des singularités de .

Rappelons que l’ensemble errant , l’ensemble de Fatou et l’ensemble d’attraction de sont tous les trois égaux (théorème 5.1 et proposition 7.1). Introduisons l’ensemble

| (8.16) |

Il s’agit d’un compact de qui est invariant par le flot . On remarque que l’ensemble de -attraction de défini par

| (8.17) |

est l’ensemble de Julia de privé des singularités et que l’ensemble de -répulsion de défini par

| (8.18) |

est le complémentaire dans de l’ensemble de répulsion de .

Proposition 8.5.

L’ensemble est un compact -invariant hyperbolique maximal.

Démonstration.

Ceci découle de l’hyperbolicité de sur vis-à-vis de la métrique construite au paragraphe 8.1. La maximalité découle de ce que toute orbite qui n’est pas dans tend vers l’infini dans par définition même de . ∎

Corollaire 8.6.

Les ensembles de -attraction (resp. de -répulsion) de sont des unions de variétés stables faibles (resp. instables faibles) de points de .

Corollaire 8.7.

L’ensemble des orbites périodiques de est dénombrable.

Démonstration.

Comme est hyperbolique, pour tout , les orbites périodiques de périodes bornées par sont isolées. Par compacité de , il n’y en a qu’un nombre fini. ∎

8.5. Les feuilletages stables et instables de

Un feuilletage de classe de dimension d’une variété de classe est un feuilletage topologique de dimension de dont les feuilles sont des sous-variétés immergées de classe de qui dépendent de façon continue du paramètre transverse dans la topologie . Un feuilletage de classe admet une distribution tangente qui est une distribution continue de dimension de .

Proposition 8.8.

Il existe des uniques feuilletages sur de classe et ayant pour distributions tangentes

Démonstration.

Nous utiliserons le critère suivant.

Lemme 8.9.

Soit une distribution continue de dimension d’une variété de classe . Supposons qu’il existe un recouvrement de par des ouverts sur lesquels on a des applications telles que pour , et est une immersion de classe tangente à qui dépend continûment de dans la topologie .

Supposons de plus que, pour tout point , le germe de sous-variété immergée de classe tangente à en soit unique. Alors il existe un unique feuilletage de dimension et de classe dont la distribution tangente est .

Démonstration.

Pour tout et tout point , considérons une variété transverse à passant par . La restriction de à induit un homéomorphisme d’un voisinage de dans sur un voisinage de . Ces homéomorphismes envoient localement les plaques sur des variétés de classes immergées tangentes à . La propriété d’unicité des germes de sous-variétés intégrales montre que les inverses fournissent un atlas de cartes feuilletées et définissent un feuilletage de classe dont la distribution tangente est . ∎

Commençons par construire le feuilletage stable fort . Le lemme 8.2, ainsi que la construction de la métrique dans , permettent d’affirmer que la distribution est l’intersection en restriction à . Étant -invariante, on en déduit que est lisse sur le -saturé de , c’est-à-dire sur l’ensemble de Fatou privé de . En particulier, sur l’ensemble de Fatou privé de la distribution s’intègre en un unique feuilletage lisse, qui se trouve être une fibré en cercles au-dessus du produit . Dans l’ensemble de Julia privé de , les trajectoires de convergent dans le futur vers le compact hyperbolique : le théorème de la variété stable [10, Thm 6.1.1] montre qu’il existe une famille d’intervalles plongés , de classe , passant par et tangents à . De plus ces variétés dépendent continûment de dans la topologie . Ces variétés se prolongent en des variétés immergées passant par qui vérifient l’équivariante et qui sont caractérisées par

| (8.19) |

Les estimations uniformes de la proposition 8.3 montrent que tout germe de variété tangente à passant par un point avec est contenu dans et est donc unique. De plus, lorsque qu’un point de l’ensemble de Fatou converge vers un point de l’ensemble de Julia, les variétés convergent vers et, étant tangentes à la distribution qui est continue, la convergence a lieu dans la topologie . On peut donc appliquer le lemme 8.9 pour conclure à l’existence d’un feuilletage stable fort globalement défini sur de classe qui de plus est unique.

Le feuilletage stable faible de vis-à-vis de la métrique riemannienne est alors par construction le feuilletage

(voir le lemme 8.1). Un tel feuilletage est unique car ses feuilles doivent à la fois être saturées par celles de et par les orbites de .

Construisons à présent le feuilletage instable fort. Le lemme 8.2, ainsi que la construction de la métrique dans , permettent d’affirmer que la distribution est la distribution tangente du feuilletage de Reeb en restriction à (lemme 4.10). Étant -invariante, on en déduit que s’intègre sur le -saturé de , c’est-à-dire sur l’ensemble en un unique feuilletage de dimension . Dans le complémentaire de privé de , les trajectoires de convergent dans le passé vers le compact hyperbolique , c’est-à-dire qu’elles appartiennent à : on peut alors appliquer le théorème de la variété instable forte et raisonner de manière analogue au cas du feuilletage stable fort pour construire un unique feuilletage instable fort de classe dont la distribution tangente est .

L’unique feuilletage tangent à est le feuilletage de dimension de dont les feuilles sont les saturés des feuilles du feuilletage instable fort par le flot . ∎

Remarque 8.10.

La construction des feuilletages stables et instables que nous avons décrite pour le champ fonctionne de façon similaire pour toute reparamétrisation du champ , où est une fonction lisse constante en dehors d’un compact.

Remarque 8.11.

Par construction, toutes les feuilles de sont des sections transverses ; ce sont des courbes entières pour la structure holomorphe induite par la structure transverse holomorphe de (nous n’utiliserons pas ce fait dans ce qui suit).

Remarque 8.12.

Il est intéressant de noter qu’au voisinage des singularités de le feuilletage est localement le produit du feuilletage sur par une demi-droite réelle, tandis qu’au voisinage de la section transverse , il possède localement la structure d’un livre ouvert, même si cette structure ne se globalise pas à tout entier : il y a un phénomène de monodromie le long des chemins fermés de .

Corollaire 8.13.

Les ensembles de -attraction (resp. de -répulsion) de sont contenus dans et ont une structure de lamination par variétés stables faibles (resp. instables).

9. Groupe affine, ensemble hyperbolique et conjecture d’Anosov

Le but de ce paragraphe est de vérifier la conjecture d’Anosov pour un feuilletage algébrique du plan projectif complexe satisfaisant les propriétés et . En particulier, nous construisons une action localement libre du groupe affine qui nous servira pour établir la stabilité structurelle de ces feuilletages.

9.1. Action du groupe affine

Nous noterons le groupe muni de la loi .

Lemme 9.1.

Soit un feuilletage algébrique de satisfaisant les propriétés et . Il existe une action localement libre et continue du groupe sur dont les orbites sont les feuilles de la restriction de à .

Démonstration.

Soit un nombre réel et la métrique sur le fibré définie par

où est la métrique sur induite par (voir paragraphe 8.1). Définissons la fonction

qui ne dépend pas du choix de . Comme

le lemme 8.1 montre que si est choisi suffisamment grand, la fonction vérifie

| (9.1) |

pour certaines constantes uniformes . Nous définissons le reparamétrage de par

| (9.2) |

Comme la restriction de à est complet, l’estimée (9.1) montre que est complet également. On a de plus la formule

| (9.3) |

Notons que, vu la forme particulière du couple dans , la fonction est constante dans ; en particulier toutes ses dérivées sont bornées. Le lemme 8.1 est donc satisfait pour le champ à la place du champ . Les propositions 8.3 et 8.8 sont donc également valables pour le champ (remarque 8.10) et fournissent l’existence d’un feuilletage stable fort sur de dimension réelle , de classe dont la distribution tangente est contenue dans et fait un angle avec minoré par une constante strictement positive.

Nous notons le champ de vecteurs continu sur qui est tangent à , dont la projection dans est de norme vis-à-vis de la métrique et orienté de sorte que le couple forme une base directe de . Nous introduisons la métrique continue sur comme étant l’unique métrique rendant la base orthonormale :

| (9.4) |

Lemme 9.2.

La restriction de à toute feuille de est complète.

Démonstration.

Comme les métriques et sont bornées l’une par rapport à l’autre à des constantes multiplicatives près et que l’angle entre et est minoré par une constante strictement positive uniforme, la métrique et la restriction de au feuilletage sont majorées l’une par rapport à l’autre à des constantes multiplicatives strictement positives près. Le résultat découle de ce que la restriction de aux feuilles de est complète. ∎

Nous définissons le flot de la façon suivante : pour tout , est le paramétrage de classe de la feuille de passant par , isométrique vis-à-vis de la métrique , respectant l’orientation et envoyant sur . Il est bien défini pour tout temps d’après le lemme 9.2. Par définition de , on a les relations pour tous , ainsi que

| (9.5) |

D’autre part, est un flot continu puisque la distance entre et est majorée par pour la métrique , et donc par une constante fois pour la métrique , ce qui montre que converge uniformément vers l’identité sur tout compact.

La construction de ainsi que (9.3) montrent que les transformations échangent les feuilles de en leur appliquant une contraction (vis-à-vis de ) d’un facteur et en préservant leur orientation donnée par . Nous avons donc les relations

| (9.6) |

pour tout . Nous obtenons alors une action par la formule

| (9.7) |

Cette action est localement libre d’après (9.5) (ainsi que la relation analogue pour qui est lisse) et et sont linéairement indépendants en tout point. Les orbites étant contenues dans des feuilles de la restriction de à , ce sont donc des ouverts dans ces dernières qui sont connexes. ∎

9.2. Structure hyperbolique, structure affine et topologie des feuilles

Étant donné un point , la feuille de la restriction de à passant par est . Notons le paramétrage défini par

| (9.8) |

Lemme 9.3.

Les applications sont des immersions de classe qui induisent des revêtements de dans .

Démonstration.

En vertu de (9.5) et de l’identité analogue pour qui est lisse, ainsi que des relations (9.6), l’application admet des dérivées partielles par rapport à et égales à

Ces dernières étant continues et linéairement indépendantes, les applications sont des immersions de classe . Par construction, on a

| (9.9) |

et comme la restriction de à est complète, est un revêtement. ∎

Notons que si est un autre point dans , la relation (9.6) montre que

Les transformations du plan définies par

| (9.10) |

forment un groupe qui préserve une triple structure géométrique : la métrique riemannienne qui est complète et de courbure constante , la structure affine de ainsi que le champ de vecteur vertical . La famille d’applications confèrent donc aux feuilles de cette triple structure géométrique.

Proposition 9.4.

Les feuilles non simplement connexes de sont des anneaux qui contiennent une unique trajectoire périodique de dans l’ensemble hyperbolique . En particulier, les séparatrices de sont des anneaux. Réciproquement, toute trajectoire périodique de dans est contenue dans une feuille annulaire de .

Démonstration.

Comme l’ensemble de Fatou est égal à l’ensemble errant , dans lequel toutes les feuilles de sont simplement connexes, une feuille non simplement connexe est contenue dans l’ensemble de Julia.

Notons que le rayon d’injectivité des feuilles de la restriction de à l’ensemble de Julia munies de la métrique est uniformément minoré. En effet, il est minoré sur toute région compacte et la relation (9.6) permet de voir que ce rayon tend vers l’infini lorsque l’on se rapproche de l’ensemble singulier.

Soit un point régulier de l’ensemble de Julia. La feuille de passant par ne rencontre pas la surface . Le lemme 9.3 montre que est isomorphe (munie de sa triple structure géométrique) au quotient de par un sous-groupe du groupe des transformations (9.10) qui agit librement, proprement et discontinûment. Un tel groupe est nécessairement cyclique, engendré par une transformation . Observons que car le rayon d’injectivité des feuilles pour la métrique est uniformément minoré par une constante strictement positive. Si l’on désigne par le point fixe de , la verticale se projette via sur une orbite périodique de ; de plus, toute autre trajectoire périodique est de cette forme. Ainsi, toute feuille non simplement connexe est annulaire et contient une unique orbite périodique non constante de .

Réciproquement, toute orbite périodique de passant par un point se relève via le revêtement en la courbe verticale . L’application est donc non injective et la feuille passant par est non simplement connexe, donc annulaire comme nous l’avons vu.

La proposition (9.4) découle alors du fait que et ont les mêmes orbites. ∎

9.3. Conjecture d’Anosov

Nous terminons cette partie en établissant que les feuilletages satisfaisant les propriétés et vérifient la conjecture d’Anosov.

Théorème 9.5.

Soit un feuilletage algébrique de satisfaisant les propriétés et . Alors, toutes les feuilles de sont simplement connexes, sauf un nombre dénombrable qui sont des anneaux d’holonomie hyperbolique.

Démonstration.

Comme l’ensemble hyperbolique ne contient qu’un nombre dénombrable d’orbites périodiques pour (corollaire 8.7), la proposition 9.4 montre qu’il n’y a qu’un nombre dénombrable de feuilles non simplement connexes. D’autre part, chaque feuille annulaire contient une orbite périodique non constante du champ qui est contenue dans . D’après le corollaire 6.3, l’holonomie de le long de cette orbite périodique est un germe de transformation dilatante, donc hyperbolique. ∎

10. Stabilité structurelle

Dans cette partie nous démontrons le théorème de stabilité structurelle.

Théorème 10.1.

Soit un feuilletage algébrique complexe de de degré satisfaisant les propriétés et . Alors, tout feuilletage algébrique complexe de degré suffisamment proche de lui est topologiquement conjugué.

Nous utiliserons la topologie sur l’espace des feuilletages algébriques complexes de définie par le quotient de la topologie naturelle sur l’espace des champs de vecteurs homogènes (non nuls) de degré sur : deux feuilletages et sont proches s’ils peuvent être définis par des champs de vecteurs homogènes de degré sur qui sont proches.

10.1. Stabilité structurelle de l’ensemble de Julia

Nous établissons que l’ensemble de Julia de est structurellement stable dans le sens suivant : si est un feuilletage algébrique complexe de degré suffisamment proche de , son ensemble de Julia est topologiquement conjugué à celui de .

On rappelle que désigne un champ de vecteurs homogène sur de degré qui ne s’annule pas, de divergence nulle tel que la projectivisation de est le feuilletage . De plus, si est un autre champ (de degré qui ne s’annule pas et de divergence nulle), on notera le feuilletage de induit par , le champ défini au paragraphe 4.3 qui est associé à , l’ensemble des singularités de le long des feuilles de , etc.

Proposition 10.2.

Il existe un voisinage de dans l’espace des champs de vecteurs homogènes de degré qui ne s’annulent pas et de divergence nulle sur tel que pour tout dans ce voisinage, il existe un homéomorphisme qui conjugue orbitalement les flots et . De plus, converge vers l’identité (pour la topologie compacte ouverte) lorsque tend vers .

Démonstration.

Rappelons que nous avons noté (resp. ) un voisinage de (resp. de ) dont le bord est transverse à et sur lequel est un fibré lisse localement trivial en disques au-dessus de (resp. un voisinage de linéarisation de , lemmes 4.7 et 4.10). Si est choisi suffisamment proche de , on pourra supposer que et que ; on aura en particulier les inclusions et , et le fait que est transverse sortant à et transverse rentrant à .

Nous allons appliquer le théorème [22, Theorem C, p. 3] de Robinson pour montrer que la restriction de à la variété à bord est structurellement stable. Comme le champ est transverse à , il suffit de montrer que l’ensemble récurrent par chaîne est hyperbolique et que les variétés instables fortes de ce dernier intersectent les variétés stables faibles transversalement. Or, ou bien les trajectoires de dans sont contenues dans , ou bien elles intersectent le bord de . Donc l’ensemble récurrent par chaîne est contenu dans ; il est ainsi hyperbolique d’après la proposition 8.5. De plus, les feuilles stables faibles des -trajectoires sont les feuilles de puisque est le feuilletage stable faible pour la métrique (). Quant aux feuilles instables fortes de -trajectoires, ce sont des sections transverses du feuilletage () : en particulier, l’hypothèse de transversalité est donc bien satisfaite et le flot est orbitalement structurellement stable sur . On pourra donc trouver un homéomorphisme qui envoie les trajectoires de sur celles de . On étend à un homéomorphisme de dans en posant pour tout

et

L’homéomorphisme défini de cette façon se prolonge par continuité à l’ensemble en un homéomorphisme qui conjugue orbitalement et . Cela est dû au fait que les singularités de (resp. de ) sont des sources pour (resp. ). ∎

Lemme 10.3.

Les feuilles de qui intersectent sont exactement les feuilles de l’ensemble de Julia de .

Démonstration.

D’abord, par définition de , une feuille de l’ensemble de Fatou n’intersecte pas . D’autre part, soit une feuille de contenue dans . Nous allons montrer que intersecte . En effet, si ne contient pas de singularité dans son adhérence, alors elle est contenue dans . Sinon, intersecte le domaine de linéarisation de la singularité et son adhérence contient donc une séparatrice. Cette séparatrice n’étant pas simplement connexe, elle contient une unique orbite périodique du flot (proposition 9.4). La variété instable faible de cette orbite périodique intersecte la feuille suivant une orbite de qui converge en temps positif vers (car elle est contenue dans ) et en temps négatif vers . Cette orbite est nécessairement dans .∎

Corollaire 10.4.

L’ensemble de Julia de est structurellement stable. Plus précisément, l’homéomorphisme construit à la proposition 10.2 induit par restriction un homéomorphisme .

Démonstration.

Le saturé de par (resp. ) est l’ensemble de Fatou de (resp. celui de ). Comme l’homéomorphisme envoie sur lui-même et qu’il conjugue orbitalement à , il envoie l’ensemble de Fatou de sur celui de et, par conséquent, l’ensemble de Julia de sur celui de .

De même, envoie sur . En particulier, il envoie sur . Comme il conjugue orbitalement à en préservant l’orientation des flots, il envoie également l’ensemble de -attraction de (éq. 8.17) sur l’ensemble de -attraction de . D’après le corollaire 8.6, les ensembles et sont les unions disjointes des feuilles stables faibles des points de et de pour et respectivement. Les feuilletages stables faibles de et de étant les feuilletages et respectivement d’après la proposition 8.8, la conjugaison envoie chaque feuille de qui intersecte sur une feuille de qui intersecte . Le lemme 10.3 achève la démonstation du corollaire. ∎

10.2. Intermède : les bandes

Pour construire une conjugaison globale, nous aurons besoin d’étudier la restriction du feuilletage (ainsi que des structures géométriques sur ces feuilles induites par les coordonnées , éq. 9.8) à l’ensemble de -répulsion du lieu singulier de (ou ce qui revient au même, au complémentaire de l’ensemble de -répulsion de l’ensemble hyperbolique ) : nous appellerons bande une feuille de la restriction de à cet ensemble.

Lemme 10.5.

Soit . Les deux feuilles annulaires de la restriction de à (lemme 4.10) sont contenues dans des bandes annulaires. Les autres bandes de sont simplement connexes et accumulent sur les deux bandes annulaires. L’union des bandes simplement connexes contenues dans est un ouvert sur lequel le feuilletage est un fibré lisse topologiquement trivial par disques au-dessus de la courbe elliptique .

Démonstration.

Comme les trajectoires de dans tendent en vers un point de et sortent transversalement à en temps fini, la restriction du feuilletage à l’ensemble est le produit de l’intersection du feuilletage avec avec la droite réelle. Le résultat découle alors du lemme 4.10. ∎

Étant donné , nous notons les deux bandes annulaires contenues dans . Le signe est déterminé par la propriété suivante : l’holonomie de le long d’un lacet de (resp. ) d’indice positif vis-à-vis de est dilatante (resp. contractante).

Définition 10.6.

Soit une bande et . La composante connexe de contenant le point est un ouvert connexe invariant par le champ dans les coordonnées (car l’image de ce dernier par la différentielle de est le champ qui laisse invariant ) ; elle est donc de la forme où est un invervalle ouvert contenant .

Lemme 10.7.

Étant donné , les bords de dans leurs feuilles respectives sont des orbites périodiques du flot . De plus, pour tout (resp. ), l’intervalle est de la forme (resp. ) avec .

Démonstration.

Le sous-ensemble est invariant par un automorphisme non trivial du revêtement de la forme avec non nul (proposition 9.4). L’intervalle est alors invariant par , et ne contient pas son point fixe , sans quoi la bande contiendrait une orbite périodique de (ce qui est impossible car une telle orbite n’intersecte pas l’ensemble de répulsion de ). Il n’y a que deux intervalles non vides de ce type: ou . Le bord de dans la feuille de dans laquelle elle est contenue est la -orbite qui est périodique. Cette orbite périodique est d’holonomie dilatante, donc la bande se situe à gauche de cette orbite et la bande à droite. ∎

Lemme 10.8.

Soit . Pour tout point appartenant à une bande simplement connexe , l’intervalle est borné. Il existe un unique point tel que . L’application est continue, constante le long des bandes et son image est une section transverse torique continue de biholomorphe à la courbe elliptique (lemme 4.10).

Démonstration.

Les bandes non annulaires, qui accumulent vers chacune des bandes annulaires et (lemme 10.5), contiennent dans leur bord une trajectoire de située dans la variété instable faible des -orbites périodiques (lemme 10.7). Ceci montre que est un intervalle borné et que les applications qui à un point appartenant à associent les extrémités positives et négatives de l’intervalle sont continues. L’existence et l’unicité du point découle alors de la formule suivante : pour tout , on a . La continuité de est une conséquence de la transversalité de la lamination avec le feuilletage , ainsi que de la continuité de l’action (lemme 9.1). L’application est par construction le quotient de l’ouvert par le feuilletage: l’image de est donc biholomorphe à . ∎

Définition 10.9.

Soient les projections de sur l’ensemble de répulsion définis par les images respectives des applications

On note (resp. ) l’union des (resp. ) pour .

Une bande simplement connexe admet deux composantes de bord dans la feuille dans laquelle elle est contenue : est la composante de bord dont l’orientation coïncide avec celle de , celle dont l’orientation est contraire à celle de . Si , alors et . Les points de se situent donc sur les bords positifs des bandes simplement connexes et ceux de sur les bords négatifs de ces dernières.

10.3. Stabilité structurelle globale

Dans ce paragraphe nous terminons la démonstration du théorème 10.1 en construisant une conjugaison entre et qui coïncide avec n’importe quel homéomorphisme tel que

| (10.1) |

soit suffisamment petit. La stratégie consiste à modifier l’homéomorphisme construit à la proposition 10.2 sur le complémentaire de l’ensemble . Cette modification a lieu en deux temps.

On modifie dans un premier temps sur l’ensemble de façon à construire un homéomorphisme . Puis, dans un second temps, on étend au complémentaire de qui est égal à l’ensemble de répulsion pour construire un homéomorphisme global de qui conjugue à via une formule explicite dans chaque bande.

10.3.1. Construction de

Proposition 10.10.

Il existe un homéomorphisme satisfaisant les conditions suivantes :

-

(1)

pour toute feuille de , il existe une feuille de telle que

-

(2)

pour toute bande simplement connexe de , il existe une bande simplement connexe de telle que

De plus, il existe une bijection telle que

-

(3)

il existe des constantes telles que induit une -quasi-isométrie entre le revêtement universel d’une -trajectoire et celui de son image par (dans les paramétrages donnés par les temps des champs et respectivement);

-

(4)

il existe une constante telle que pour tout point (voir définition 10.9) il existe et tels que et .

Démonstration.

Nous choisirons des perturbations suffisamment petites de de façon à ce que l’on puisse construire les voisinages et de et respectivement égaux à et comme dans la preuve de la proposition 10.2.

Notons la projection parallèle au feuilletage . Il s’agit d’un fibré localement trivial en cercles au-dessus de . L’ensemble possède une structure de lamination par variétés instables faibles du flot qui sont des variétés lisses de dimension : cette lamination intersecte le fibré transversalement. Ainsi, pour tout , si l’on note , il existe un voisinage de dans ainsi qu’un homéomorphisme

| (10.2) |

tel que et (les plaques instables faibles étant envoyées sur les verticales ). La restriction de à est unique.

De façon analogue, nous définissons un fibré en cercles , le point , l’ensemble , le voisinage de et l’homéomorphisme .

L’homéomorphisme applique sur , en envoyant une feuille instable faible de sur une feuille instable faible de (corollaire 10.4). De plus, envoie sur et converge vers l’identité dans la topologie compacte ouverte lorsque tend vers . Si le supremum (10.1) est suffisamment petit, l’image de la courbe par est donc contenue dans le voisinage . Dans les cartes et , prend alors la forme

| (10.3) |

sur un voisinage suffisamment petit de dans , tout en s’étendant en un homéomorphisme d’un voisinage de dans . Ceci nous permet de définir une transformation

par

| (10.4) |

Échanger le rôle de et mène à la construction de l’inverse de . Ce dernier est donc un homéomorphisme qui vérifie les propriétés suivantes.

Lemme 10.11.

L’application définie par (10.4) induit un homéomorphisme

vérifiant :

-

—

pour tout , appartient à ;

-

—

pour tout , ;

-

—

pour tout , et toute composante connexe de d’extrémités positives et négatives , il existe une composante connexe de d’extrémités positives et négatives telle que

Dans cet énoncé, il est important de noter que les fibrés en cercles et sont orientées par l’orientation des feuilletages et . Il y a donc bien un sens à parler des extrémités positives et négatives d’un intervalle contenu dans une fibre.

Pour définir l’application , il nous faut introduire le cocycle instable faible sur les feuilles instables faibles du flot : étant donné deux points qui appartiennent à la même feuille instable faible du flot , il existe un unique réel tel que ou, en d’autres termes, tel que

| (10.5) |

Ce cocyle est continu comme fonction de et , du fait de la structure de lamination par variétés instables fortes de l’ensemble de -répulsion de ( 8.5). Notons que la convergence (10.5) est exponentielle et uniforme pour dans un compact. En particulier, la fonction est continue.

Tout point s’écrit de façon unique sous la forme avec et . Écrivons

pour un certain qui tend uniformément vers (resp. ) lorsque tend vers (resp. ). Définissons sur par la formule

| (10.6) |

Observons que la limite (10.5) donne

| (10.7) |

Le lemme suivant termine la démonstration de la proposition 10.10.

Lemme 10.12.

Démonstration.

Les propriétés (1) et (2) de la proposition 10.10 découlent immédiatement du lemme 10.11 en restriction à chaque feuille du domaine de Fatou de . L’homéomorphisme envoie les feuilles de l’ensemble de Julia de sur celles de l’ensemble de Julia de , et l’ensemble sur l’ensemble : en particulier, il envoie les bandes de contenues dans l’ensemble de Julia de sur des bandes de contenues dans l’ensemble de Julia de . Comme par définition est égal à sur l’intersection de l’ensemble de Julia de avec , les propriétés (1) et (2) de la proposition 10.10 sont également satisfaites sur les feuilles de l’ensemble de Julia de .

Montrons que est un homéomorphisme. Par construction, c’est un homéomorphisme en restriction à (lemme 10.11). Pour montrer que définit un homéomorphisme globalement, l’unique point délicat est la continuité de en un point de l’ensemble de Julia de . Or si est une suite de points de qui converge vers un point , on peut décomposer la suite en deux sous-suites et avec et . Il est clair que, à supposer que la sous-suite soit infinie, on a puisque et coïncident sur et que est continue. Quant à la suite , à supposer qu’elle soit infinie, la limite (10.7) nous donne

ce qui conclut la preuve de la continuité de le long de la suite .

Par construction, l’homéomorphisme est en dehors d’un compact de une conjugaison entre les flots induit par et . Le troisième item de la proposition 10.10 est donc satisfait par .

∎

10.3.2. Extension de sur

Nous définissons dans ce paragraphe une application

qui est, en restriction à chaque bande de , une extension de . Il y a deux cas :

Premier cas : est simplement connexe. Considérons la bande (pour le champ ) associée à (proposition 10.10). Soit (resp. ) le point tel que (resp. ) donné par le lemme 10.8.

L’homéomorphisme induit un homéomorphisme de défini par

Étant donné , considérons les points et . On subdivise l’intervalle orienté en trois intervalles , ordonnés par ordre croissant, avec et de longueur

| (10.8) |

où et sont les segments affines entre les points et respectivement vis-à-vis de la structure affine naturelle de et la longueur étant mesurée relativement à la métrique hyperbolique .

Définissons l’extension de à par les conditions suivantes. Pour tout :

-

—

l’image par du segment est le segment affine ;

-

—

la restriction de aux segments respecte la longueur d’arc (pour la métrique hyperbolique );

-

—

la restriction de au segment dilate les longueurs par multiplication par une certaine constante (qui dépend de ).

On définit l’extension de à via la formule

| (10.9) |

Deuxième cas : n’est pas simplement connexe. Supposons que soit une bande annulaire positive. Il lui correspond alors une bande positive de (voir le deuxième item de la proposition 10.10). Soient , . En reprenant les notations du lemme 10.7, les applications induisent des homéomorphismes et . La restriction de l’homéomorphisme à induit donc un homéomorphisme satisfaisant

L’application se relève à un homéomorphisme de de la forme où est un homéomorphisme de . On étend alors à l’homéomorphisme défini par

Il s’agit du prolongement de qui envoie le le feuilletage horizontal de sur celui de en préservant la longueur d’arc sur les feuilles de ce dernier relativement à la métrique hyperbolique . Enfin, on définit l’extension de à via la formule (10.9). Si est une bande annulaire négative, on procède de façon analogue.

Lemme 10.13.

est continue.

Démonstration.

Le lemme 10.8 ainsi que la construction de dans les bandes simplement connexes montrent que est continue en dehors des bandes annulaires. Elle est de plus continue en restriction à chaque bande annulaire. Il nous suffit donc de montrer qu’elle admet une limite le long de toute suite de points appartenant à des bandes simplement connexes et convergeant vers un point appartenant à une bande annulaire et que cette limite est égale à .

Nous supposerons que est une bande annulaire positive, le cas d’une bande négative se traitant de façon similaire. Soient et (voir lemme 10.8). Notons les coordonnées des points et introduisons les points

et les points correspondant dans

Enfin, si pour un certain nombre (car est une bande annulaire positive), notons .

On a , et donc . Comme converge vers , on obtient

Les troisième et quatrième items de la proposition 10.10 montrent que, en posant :

| (10.10) |

On en déduit que les longueurs des segments et (mesurées avec la métrique hyperbolique ) tendent vers l’infini lorsque tend vers l’infini, et que est le point situé sur le segment à distance car cette dernière tend vers et reste donc bornée.

On a, par définition de l’extension : , par suite converge vers . D’autre part, la longueur du segment converge vers . Pour conclure, il nous suffit donc de montrer que l’angle entre le segment et le bord droit de tend vers pour la métrique hyperbolique . Pour cela, plaçons-nous dans les coordonnées données par : les points et ont alors pour coordonnées respectives et et le bord gauche de est l’axe vertical . On a donc bien le résultat en vertu de l’estimation (10.10) qui donne

∎

Lemme 10.14.

L’application définie par dans et par dans s’étend en un homéomorphisme de dans lui-même qui conjugue topologiquement les feuilletages et .

Démonstration.

Considérons une suite de points de qui converge vers un point appartenant à . Pour voir que converge vers , il suffit de supposer que ou, de façon équivalente, que . Comme a la structure d’une lamination de dimension réelle transverse au feuilletage , on pourra trouver une suite de points , qui sont des extrémités du segment horizontal contenant dans sa bande et tels que . La suite converge donc vers . Par définition de sur , on déduit puis . La continuité de est ainsi démontrée.

Tout homéomorphisme de dans qui envoie les feuilles de sur celles de s’étend en un homéomorphisme de qui conjugue topologiquement les feuilletages et . ∎

11. Étude des sections transverses

Étant donné un feuilletage algébrique complexe de , on rappelle qu’une section transverse de est une surface réelle de classe et transverse à en tout point. Une telle surface hérite naturellement des structures transverses du feuilletage et, en particulier, d’une structure de surface de Riemann. Dans la suite, on munit les sections transverses de l’orientation induite par leur structure de surface de Riemann.

11.1. Des sections transverses toriques

Commençons par donner des exemples de sections transverses dans les voisinages arbitrairement petits des singularités hyperboliques.

Lemme 11.1.

Étant donné un feuilletage algébrique de , au voisinage de toute singularité hyperbolique de , il existe une section transverse arbitrairement proche de la singularité qui est biholomorphe à la courbe elliptique , où et sont les valeurs propres d’un champ de vecteurs définissant .

Démonstration.

Une généralisation de cette méthode permet de construire une section transverse torique dans le voisinage de n’importe quel lacet d’holonomie hyperbolique. Rappelons qu’un lacet de classe contenu dans une feuille d’un feuilletage algébrique complexe sur est dit d’holonomie hyperbolique si la dérivée de l’application d’holonomie associée à est un nombre complexe de module différent de .

Lemme 11.2.

Étant donné un lacet d’holonomie hyperbolique dans une feuille d’un feuilletage transversalement holomorphe de codimension complexe un, il existe une section transverse torique dans un voisinage arbitrairement petit autour de .

Démonstration.

Quitte à considérer une sous-variété de dimension transverse au feuilletage et contenant , on peut supposer que la variété est de dimension réelle , et que le feuilletage est de dimension réelle et transversalement holomorphe. Il est donc défini par un champ de vecteurs non singulier, au moins dans un voisinage suffisamment petit de . Quitte à changer l’orientation de ce dernier, on peut supposer également que l’holonomie de dans le sens défini par est contractante. Dans ce cas, il est bien connu qu’il existe une métrique adaptée sur le fibré normal de qui est strictement contractée par le flot induit par en tout temps strictement positif. En considérant une métrique sur qui induit la métrique sur , pour suffisamment petit, la surface constituée des points à distance de est transverse à . ∎

11.2. Caractéristique d’Euler

Notons que est cyclique infini engendré par la classe d’homologie d’une droite projective complexe : ainsi, pour toute section transverse compacte, il existe un entier tel que la classe d’homologie de soit . Cet entier est appelé le degré de .

Lemme 11.3.

Étant donné un feuilletage algébrique complexe de degré de , toute section transverse compacte est de degré ou . Si a une composante connexe de caractéristique d’Euler non nulle, alors celle-ci est unique et de genre .

Démonstration..

Cela résulte des isomorphismes naturels