\shabox Modélisation spatio-temporelle de l’utilisation des masques par le grand public en Guadeloupe et en Martinique.

Jonas SYLNEON

Contact: sylneonjonas@gmail.com

Résumé

Dans cet article, nous développons un modèle compartimental déterministe incluant l’aspect spatio-temporel et le port du masque par le grand public pour la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ce modèle est basé sur le modèle SIR de Kermack et McKendrick et comprend des termes de mobilité qui modélisent le déplacement des individus portant des masques entre la Guadeloupe et la Martinique. L’objectif du modèle est d’analyser les effets de la mobilité et du port du masque par le grand public sur la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans ces deux régions. Des simulations numériques de ce modèle montrent l’importance du port du masque par le grand public, même peu inefficaces, et indiquen que le modèle est capable de simuler qualitativement les tendances de propagation de l’épidémie de Covid-19. Ce travail est une partie de ma thèse de doctorat dont le sujet est intitulé « modélisation stochastique de Covid-19 en milieu insulaire avec prise en compte de l’aspect spatio-temporel ».

Mots clés

Modèle spatio-temporel, population, mobilité, restriction, propagation, épidémie, Covid-19, masque, efficacité, intervention non pharmaceutique.

Abstract

In this article, we develop a deterministic compartmental model including the spatio-temporal aspect and the wearing of masks by the general public for the spread of the Covid-19 epidemic. This model is based on the SIR model of Kermack and McKendrick and includes mobility terms that model the movement of individuals wearing masks between Guadeloupe and Martinique. The objective of the model is to analyze the effects of mobility and the wearing of masks by the general public on the spread of the Covid-19 epidemic in these two regions. Numerical simulations of this model show the importance of wearing masks by the general public, even if they are not very inefficient, and indicate that the model is capable of qualitatively simulating the propagation trends of the Covid-19 epidemic. This work is part of my doctoral thesis, the subject of which is entitled « stochastic modeling of Covid-19 in an island environment taking into account the spatio-temporal aspect ».

Key words

Spatio-temporal model, population, mobility, restriction, spread, epidemic, Covid-19, mask, efficiency, intervention non-pharmaceutical.

1 Introduction

La maladie Coronavirus 2019, connue sous le nom de Covid-19, causée par le nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV2), a été signalée pour la première fois dans la ville de Wuhan, province du Hubei, en Chine, fin décembre 2019. L’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que plus de cas confirmés avaient été signalés dans le monde au 28 février 2020 [28]. Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré l’épidémie de la maladie Covid-19 pandémie [31]. La maladie s’est rapidement propagée dans le monde avec cas au 7 juillet 2020 [5]. Face à cette pandémie, de nombreux chercheurs développent, testent et ajustent des modèles pour simuler la propagation de cette maladie infectieuse dans le but de mieux la comprendre et d’optimiser les interventions visant à la contrôler [3, 20, 21].

Des chercheurs ont présenté une approche axée sur les données pour la modélisation et la prévision des épidémies de Covid-19 pouvant être utilisée par les décideurs pour contrôler l’épidémie grâce à des interventions non pharmaceutiques (INP) [8, 6]. En France, pour limiter la diffusion de l’épidémie dans la population, le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit les principales interventions non pharmaceutiques111Celles qui s’appliquent lorsque ni médicament ni vaccination efficaces ne sont disponibles ou n’existent..

La plupart des modèles mathématiques de Covid-19 peuvent être globalement divisés en modèles de type SIR (Kermack-McKendrick) basés sur la population [3, 6, 52, 61] ou modèles basés sur des agents [53, 54, 55], dans laquelle les individus interagissent généralement sur une structure de réseau et échangent l’infection de manière stochastique.

Dans ce travail, nous proposons un modèle compartimental déterministe avec prise en compte de l’aspect spatial pour évaluer l’impact d’une stratégie de l’utilisation des masques par le grand public dans les régions de la Guadeloupe et de la Martinique. Ce modèle s’inspire du modèle de Eikenberry [6] et celui de Arandiga [3].

2 Modèles mathématiques

2.1 Le modèle SIR avec prise en compte de l’aspect spatial

Nous considérons le modèle de Arandiga [3] sur zones spatiales: Guadeloupe et Martinique. Nous considérons alors, pour chaque zone , les compartiments , et correspondant respectivement aux susceptibles, infectés et retirés de la zone . Pour tout tel que , nous notons les flux de mobilité des individus se déplaçant de la zone à la zone par unité de temps. Nous considérons que les individus infectés symptomatiques et asymptomatiques appartiennent au même compartiment et ils sont tous infectieux. Nous utilisons l’hypothèse que les individus présentant des symptômes se sentent malades et restent à la maison [3]. Nous supposons ainsi que seule une fraction des individus infectés se déplace de la Guadeloupe à la Martinique et réciproquement. Compte tenu de la durée du trajet relativement courte entre ces deux régions, nous faisons l’hypothèse que l’infection n’a pas lieu au cours du voyage d’un individus mais seulement dans la région où celui-ci se trouve à un instant donné. La population totale de ces deux régions est supposée constante, elle peut varier dans chacune de ces deux régions mais reste globalement constante durant toute la durée de l’épidémie222Nous note cependant que cela est inexact car des naissances et des morts non liées à la maladie sont survenues durant cette période ainsi que des voyages et des retours notamment vers la métropole.. Nous supposons que les échanges entre ces deux régions sont symétriques.

Il y a individus se déplaçant de la zone à la zone par unité de temps, les compartiments et correspondent alors aux compartiments et . Puis, le même nombre d’individus retournent dans la zone mais certains d’entre eux ont été infectés pendant leur déplacement dans la zone .

Dans ce modèle, correspond aux flux de mobilité des individus se déplaçant au sein de la zone .

Pour tout , nous notons la probabilité d’infection des individus de la zone par unité de temps et la durée du temps qu’un individu susceptible reste dans la zone . Dans la pratique, il existe tel que mais nous supposons que, pour tout , , avec fixé.

Du fait que individus susceptibles se déplaçant dans la zone aient été exposés à la maladie pendant leur déplacement, alors le nombre d’individus infectés dans la zone est:

| (1) |

où . Nous avons laissé comme un paramètre libre dans nos ajustements aux données de mobilité entre ces deux régions mais dans [3], Arandiga and al. ont pris .

La probabilité qu’un susceptible devienne infecté dans la zone est:

où .

Donc, pour chaque zone , le système d’équations du modèle SIR sans mobilité s’écrit:

Les individus susceptibles quittant la zone par unité de temps sont au nombre de:

Tandis que ceux entrant dans la zone pendant cette même unité de temps sont au nombre de:

Ainsi, par unité de temps, le flux d’individus susceptibles dans la zone est:

avec la fonction définie par:

où est le plus grand entier inférieur ou égal à .

De la même manière, en retour mais en soustrayant le nombre d’individus infectés lors de leur déplacement dans la zone , donné dans l’équation (1), le flux d’individus susceptibles dans la zone est donné par:

où la fonction définie par:

Par conséquent, l’équation d’évolution des individus susceptibles de la zone est de la forme:

En tenant compte du fait que les termes décrivant la mobilité des individus du compartiment soient multipliés par , par un raisonnement analogue, l’évolution des individus de ce compartiment est donnée par:

En utilisant l’hypothèse que les individus du compartiment ne peuvent pas être infectés ni infecter les autres, de façon analogue, pour ce compartiment nous avons:

Finalement, le modèle SIR avec prise en compte de l’aspect spatial est décrit par le système d’équations différentielles ordinaires suivant:

| (5) |

où .

Nous utiliserons ce modèle pour les taux de transmission résultant de l’utilisation des masques par le grand public dans le modèle proposé à la section 2.2.

Pour tout et pour tout , nous avons:

C’est-à-dire, pour chaque zone , pour tout temps :

| (6) |

Donc, les individus reviennent dans leur zone de résidence après leur déplacement dans une zone.

La solution de l’équation (6) est:

Puisque est 1-périodique et alors, pour tout , nous avons .

Selon le modèle [3], pour tout :

Autrement dit, le modèle indique que les individus passent journée dans leur zone de résidence et journée dans leur zone de destination.

2.2 Présentation du modèle proposé

Nous supposons qu’une partie de la population totale porte des masques avec un taux d’efficacité intérieur (protection contre la maladie) et un taux d’efficacité extérieur (protection contre la transmission de la maladie) . Nous notons , , les compartiments des individu ne portant pas des masques en public et , , ceux des individus masqués en public.

Sur la base de ces hypothèses et notations, le modèle SIR avec prise en compte de l’aspect spatial et des masques par le grand public est décrit par le système d’équations différentielles ordinaires non linéaires suivant:

| (15) |

où , avec, pour tout ,

et

Pour tout tel que , on pose et , où G désigne la Guadeloupe et M la Martinique.

Alors, le système d’équations différentielles (15) peut se réécrire de la façon suivante:

| (32) |

Nous faisons le changement de variables suivant:

|

Puis, pour tout , nous posons:

|

Par souci de simplicité, nous omettons la dépendance temporelle dans les notations.

Nous réécrivons ainsi le système d’équations non-linéaires (32) par:

| (45) |

2.3 Existence et unicité de solutions du modèle proposé

Nous montrons ici que le problème est mathématiquement bien posé, c’est-à-dire qu’il existe bien une solution au système (32). Tout s’y ramène par le théorème suivant:

Théorème 2.1

Pour toute condition initiale, il existe une unique solution du système d’équations (32).

Preuve

Pour tout , nous posons:

Alors, le système d’équations (32) peut s’écrire sous la forme:

| (46) |

Soit, arbitrairement, la conditions initiale de notre modèle telle que la solution du système (32) vérifie cette condition initiale.

Alors, le problème de Cauchy associé à l’équation différentielle (50) est défini par:

| (49) |

où

avec et sont définies dans l’annexe A.

Par ailleurs, est une base de et désigne une matrice-colonne des coordonnées dans cette base. Si, pour tout , on pose:

alors est une forme bilinéaire symétrique définie sur et, pour tout , on a:

où désigne la transposée de la matrice-colonne et, pour chaque , est définie dans l’annexe A.

Ainsi, pour tout , on a:

où

avec

|

Montrons que la fonction est localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable.

Dans l’espace vectoriel de dimension finie , toutes les normes sont équivalentes. Nous munissons de la norme et l’espace des matrices carrées de taille à coefficients réels de la norme .

Soient et . Alors, pour tout , nous avons:

où, pour ,

Il s’ensuit que, pour et pour tout :

avec, pour ,

Comme de plus est bornée, on en déduit que est localement lipschitzienne sur par rapport à la seconde variable (la variable d’état).

Ainsi, par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème de Cauchy (53) admet une unique solution.

2.4 Ensemble compact positivement invariant du modèle proposé

Dans la section 2.3, nous avons montré que le modèle est mathématiquement bien posé. Pour s’assurer que le modèle soit épidemilogiquement bien posé, nous allons définir un ensemble compact positivement invariant qui aura la propriété que toute trajectoire du système (45) commençant dans y reste pour tout temps futur. Le théorème suivant est de mise.

Théorème 2.2

Preuve

Montrons que est un ensemble positif. Il s’agit alors de montrer que toutes les variables d’état restent positives à chaque instant puisqu’elles représentent des nombres d’individus.

Pour commencer, nous supposons que toutes les conditions initiales sont positives ou strictement positives:

Alors, il existe un certain laps de temps tel que, pendant le temps , toutes les variables d’état restent positives ou strictement positives jusqu’au moment où l’une d’entre elles s’annule.

Donc, d’après la première équation du système (45), en posant et , pour chaque instant , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous notons et posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Soit, pour tout :

Puisque, pour tout , , alors nous avons .

Puis, pour tout , nous avons .

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

D’après la deuxième équation du système (45), en posant et , pour tout temps , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

D’après la troisième équation du système (45), en posant et , pour tout temps , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

D’après la quatrième équation du système (45), en posant et , pour tout temps , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous notons et posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

D’après la cinquième équation du système (45), en posant et , pour tout temps , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

D’après la sixième équation du système (45), en posant et , pour tout temps , nous avons:

D’où, pour tout , nous avons:

Nous posons:

Alors, pour tout , nous avons:

Pour tout , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous obtenons:

Soit, pour tout :

Ensuite, pour tout , par intégration entre et , nous avons:

Nous en déduisons que, pour tout :

Donc, pour tout , nous avons .

Par symétrie, nous déduisons que, pour tout :

Maintenant, nous supposons que, pour tout temps :

Alors, il existe un certain instants tel que, pendant le temps , toutes les variables d’état restent positives ou strictement positives jusqu’au moment où l’une d’entre elles s’annule.

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la première équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour chaque instant ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la deuxième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour tout temps ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la troisième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour tout temps ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la quatrième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour tout temps ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la cinquième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour tout temps ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la sixième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , en posant , en prenant

nous montons que, pour tout temps ,

Puis, comme les fonctions et sont périodiques, en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de pour tout que pour tout .

Par symétrie, nous déduisons que, pour tout :

Les fonctions et étant périodiques de période . Par récurence, montrons que:

si, pour tout et pour tout temps ,

alors, pour tout temps , nous avons

Le résultat est vrai pour car, d’après ce qui précède, si, pour tout temps ,

alors, pour tout temps , nous avons

Soit . Supposons que le résultat est vrai jusqu’au rang .

Montrons le jusqu’au rang .

Soit, pour , un temps tels que:

Alors, pour , il existe un un certain instants tel que, pendant le temps , tous les compartiments restent positifs ou strictement positifs jusqu’au moment où l’un d’entre eux s’annule.

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la première équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour chaque instant ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la deuxième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour tout temps ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la troisième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour tout temps ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la quatrième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour tout temps ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la cinquième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour tout temps ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Puisque les fonctions et sont périodiques, de la sixième équation du système (45), par un raisonnement similaire au temps , pour , en posant , en prenant

nous déduisons que, pour tout temps ,

Par suite, comme les fonctions et sont périodiques, pour , en multipliant les deux membres de l’inégalité par , nous déduisons de hypothèse de récurrence que pour tout .

Par symétrie, nous déduisons que, si, pour et pour tout temps ,

alors, pour tout temps , nous avons

Il en résulte que le résultat est vrai au rang . Ce qui achève la récurrence.

Finalement, dès que toutes les conditions initiales sont positives ou strictement positives, nous avons bien:

Montrons que est un ensemble positivement invariant.

En additionnant les six premières équations et les six dernières équations du système (45), la population totale de chaque région varie selon les équations différentielles ordinaires:

et

Posons et .

Alors, dès que les conditions

et

sont vérifiées, nous obtenons:

Considérons les équations différentielles ordinaires:

Alors, pour tout , nous en déduisons que:

Ce qui prouve la bornitude de .

On en déduit que toutes les solutions des équations différentielles et sont restées dans .

Donc, est un ensemble positivement invariant.

Montrons que est un fermé de .

Par soucis de simplicité, nous considérons, pour , les proportions , , , , et .

Nous avons ainsi, pour :

Puisque, pour , , , , , , , alors nous obtenons, pour , .

Donc, est un fermé de en tant que l’image réciproque du fermé par l’application continue

Par suite, est un compact de comme fermé et borné de .

Finalement, nous en déduisons que l’ensemble est un compact positivement invariant de .

3 Choix des paramètres du modèle

Nous précisons que nous n’avons pas l’intention de prédire exactement les chiffres de l’épidémie mais d’analyser les effets des différentes parties du modèle et dans quelle mesure ils peuvent représenter qualitativement les tendances de l’épidémie. Cela est dû au fait que les données utilisées ne représentent pas avec précision l’incidence réelle de l’épidémie, en raison de nombreux facteurs (cas non détectés ou non signalés ou encore non pris en compte, ). Ainsi, nos résultats numériques peuvent s’avérer parfois éloignée de la réalité à cause de données expérimentales incomplètes ou erronées pour la période du 13 mai 2020 au 31 juillet 2022.

Pour la résolution numérique des modèles (5) et (32), nous avons utilisé la fonction « odeint » de la librairie « scipy.integrate » de Python ou la fonction « ode » du package « deSolve » de R. Car les deux logiciels donnent le même résultat lors des simulations numériques.

Nous résumons le choix des paramètres du modèle proposé dans le tableau suivant:

| Paramètres | Description | Valeurs | Références |

| Taux de guérison | ou | [16, 30] | |

| Taux de transmission de Covid-19 en Guadeloupe | ou | Valeur estimée | |

| Taux de transmission de Covid-19 en Martinique | ou | Valeur estimée | |

| Fraction des infectés se déplaçant entre ces deux régions | Hypothèse | ||

| Nombre de journées passées dans chacune des régions | Hypothèse | ||

| Taux d’efficacité intérieur (protection contre la maladie) | et | [6] | |

| Taux d’efficacité extérieur (protection contre la transmission de la maladie) | et | [6] | |

| Nombre d’individus se déplaçant de la Guadeloupe vers la Martinique | Hypothèse | ||

| Nombre d’individus se déplaçant de la Martinique vers la Guadeloupe | Hypothèse | ||

| NG | Population totale de la Guadeloupe | SPF [50] | |

| NM | Population totale de la Martinique | SPF [50] | |

| , | Couverture de masques (fraction de la population initialement masquée) | Entre % de à % de , avec | Hypothèse |

4 Simulations numériques du modèle proposé

4.1 Effet de l’utilisation des masques sur la propagation de l’épidémie de Covid-19

Nous supposons que les individus infectés ne portent pas de masques et que la propagation de l’épidémie est faite dans des conditions constantes (mobilité sans restriction, pas de confinement, pas de distanciation sociale, pas de gestes barrières, , hygiène personnelle identique à celle pratiquée avant l’apparition de l’épidémie) sur l’intervalle de temps considéré ( jours). Les résultats d’intérêt sont le pic épidémique et le nombre cumulé de cas. Pour calibrer les conditions initiales du modèle (32), nous avons utilisé des valeurs ajustées à partir des données de l’épidémie de Covid-19 dans les régions Guadeloupe et Martinique publiées sur le site de Santé Publique France [50]. Pour les simulations numériques, nous supposons que . La valeur des autres paramètres étant indiquées dans le tableau 1 ci-dessus.

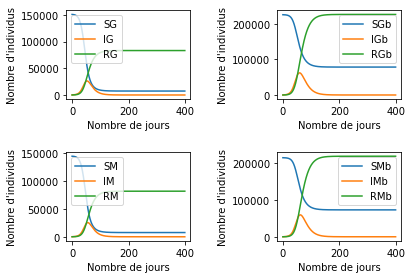

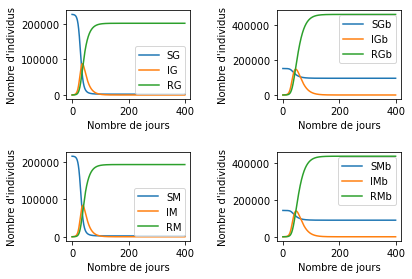

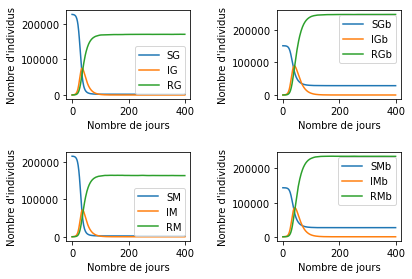

Sur tous les graphiques ci-dessous, , et correspondent aux compartiments des individus non masqués de la région de Guadeloupe; et , et représentent ceux qui sont dans la classe masquée de cette même région.

Nous supposons que % de la population de chaque région utilisent des masques et nous obtenons le graphique 1 ci-dessous.

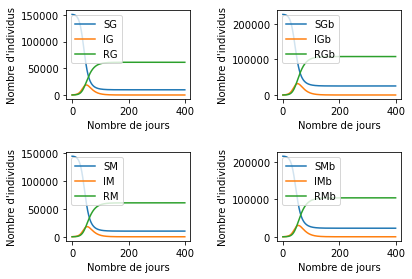

Nous supposons maintenant que % de la population de chaque région portant de masques. Nous avons alors le graphique 2 suivant.

Par lecture graphique, pour les deux niveaux de couverture, les individus susceptibles de la classe des non masquées semblent tous avoir été touchés par l’épidémie de Covid-19 et une partie de ceux portant le masque semble épargner. Par ailleurs, suivant le niveau de couverture de masques, l’effet des masques sur la propagation de l’épidémie semble bien réel.

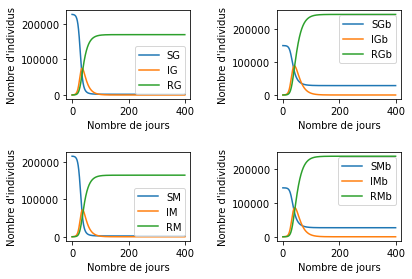

Pour rendre cet effet plus visible, nous regardons deux autres niveaux de couverture des masques: % et %.

Si % la propagation utilisent le port du masque, alors nous avons le graphique 3 ci-dessous.

Si au contraire seulement % des sujets sont masqués, alors nous obtenons le graphique 4 ci-dessous.

Les deux graphiques 3 et 4 semblent indiquer un effet très significatif pour l’utilisation des masques. En effet, le graphique 3 semble montrer qu’un grand nombre d’individus susceptibles (masqués ou non masqués) n’ont pas été touchés par la Covid-19. De plus, les susceptibles de la classe des masqués semblent moins infectés par la maladie. Il semble donc que la situation se stabilise (est sous contrôle), l’épidémie ne se propage pas et qu’elle finisse par s’éteindre au bout de quelques jours. Cela correspond à la stabilité asymptotique de l’équilibre du système. Par ailleurs, le graphique de la figure 4 semble décrire une autre situation de l’épidémie: tous les susceptibles semblent toucher au bout d’une centaine de jours par le virus avec une plus forte tendance pour les non masqués, un pic épidémique atteint au bout d’une cinquantaine de jours mais plus important toutefois dans la classe des non masqués, un nombre cumulé de cas plus important pour une couverture de %.

4.2 Effet de la couverture et de l’efficacité des masques sur la propagation de l’épidémie

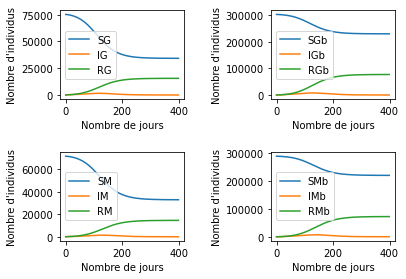

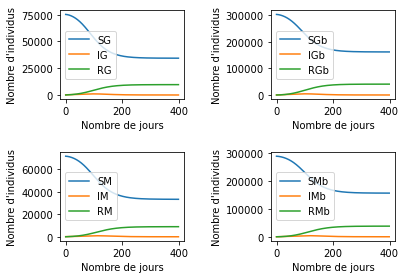

Nous examinons l’efficacité et la couverture des masques (la fraction de la population portant habituellement de masques) comme deux paramètres d’intérêt pour un taux de contact infectieux fixe .

Nous supposons que % des individus de la population de chaque région portent le masque. Nous avons ainsi la figure 5 suivant.

Comparer au résultats obtenir avec la figure 2 lorsque nous avions % de couverture et un taux d’efficacité , il semble que l’effet est moins visible lorsque nous augmentons le taux d’efficacité des masques jusqu’à .

Nous considérons une couverture de % et un taux d’efficacité pour la figure 6 ci-dessous.

L’effet semble beaucoup plus visible avec une meilleure couverture: comparer à la figure 1, les susceptibles de la classe masquée semblent moins toucher par la maladie lorsqu’ils portaient un masque ayant un taux d’eficacité . Par ailleurs, la situations des non masqués semble ne pas changer.

Nous regardons à présent une couverture de masques de % et un taux d’efficacité .

Les graphiques des figures 7 et 3 semblent montrer des effets très peu différents pour un même niveau de couverture avec des taux d’efficacité et . Il semble donc exister une légère asymétrie entre la couverture et le taux d’efficacité des masques: augmenter légèrement la couverture de masques même peu efficaces semble en général plus utile que d’augmenter le taux d’efficacité des masques. Nous notons également, d’après la figure 7, avec une couverture de masques de % et un taux d’efficacité , il semble que nous obtenons très peu de cas de Covid-19.

Des modèles mathématiques antérieurs, liés par la grippe endémique, ont examiné l’utilité du port du masque par le grand public [62, 63]. Dans [63], Tracht et al. ont conclu que, pour la pandémie de la grippe H1N1, des masques peu efficaces (à %) pourraient réduire de moitié le nombre d’infectés; tandis que si les masques n’étaient efficaces à intérieur qu’à %, l’épidémie pourrait être éliminée si seulement % de la population portaient des masques.

Il est possible de représenter ces mesures sous forme de fonctions bidimensionnelles de couverture et d’efficacité des masques en utilisant la matrice de corrélation de la couverture et de l’efficacité de masques sous forme de cartes thermiques [6].

Nous ne savons pas dans quelle mesure les masques faits maison, généralement fabriqués à partir de coton ou de torchon ou d’autres fibres de polyester, peuvent protéger contre les gouttelettes ou aérosols et la transmission virale. Mais des résultats expérimentaux de Davies et al. [56] suggèrent que, même si les masques faits maison étaient moins efficaces que les masques chirurgicaux, ils étaient toujours nettement supérieurs à l’absence de masque. Un essai clinique chez des professionnels de la santé [60] a montré des performances relativement inférieures pour les masques en tissu par rapport aux masques médicaux.

4.3 Effet de la couverture des masques et de la mobilité sur la propagation de l’épidémie

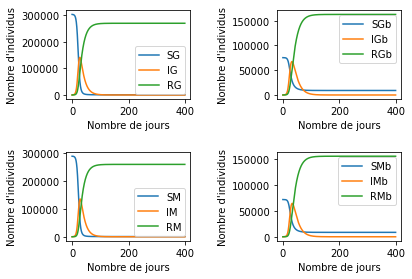

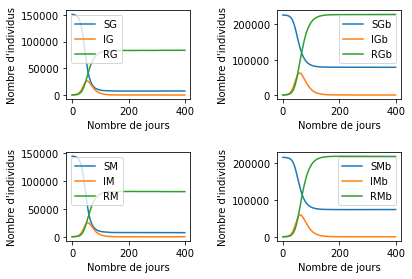

Nous simulons numériquement une épidémie pour deux niveaux de couverture de masques et une mobilité sans restriction sans modifier le taux de contact infectieux et le taux d’efficacité global . Nous supposons la Guadeloupe compte individus infectés et que la Martinique en a .

S’il y a une couverture de masques de % dans chaque région et une mobilité sans restriction entre elles, alors nous obtenons les graphiques suivants.

S’il y a une couverture de masques de % dans chaque région et une mobilité sans restriction entre elles, nous obtenons alors les graphiques suivants.

Nous pouvons remarquer la situation décrite par les figures 8 et 9 semble bien différente que celle où il y a une mobilité sans restriction: même avec une couverture de masques de %, la situation semble rester sous contrôle. Les figures 8 et 9 semblent donc indiquer que l’effet de la mobilité sur la propagation de l’épidémie de Covid-19 est moins visible lorsque le port du masque est appliqué par une fraction non néglieable de la population.

La relation entre la couverture et l’efficacité des masques, le taux de contact infectieux et la mobilité semblent non linéaires. Cependant, des réductions progressives du taux de contact infectieux , en raison des mesures de distanciation sociale, , peuvent être en synergie avec d’autres mesures de réduction pour produire un effet significatif sur l’épidémie.

5 Discussion et conclusion

Les résultats de nos simulations numériques suggèrent que l’utilisation des masques faciaux dans la population peut retarder l’épidémie de Covid-19 et réduire la transmission pour contenir l’épidémie. L’effet sur la taille finale de l’épidémie dépend de l’efficacité du masque et de la couverture dans la population.

Des effets supplémentaires, non inclus dans notre modèle, pourraient rendre l’effet de l’utilisation de masques dans la population encore plus fort, comme par exemples:

-

l’utilisation de masques protège non seulement les individus en bonne santé mais réduit également la contagiosité des porteurs symptomatiques et asymptomatiques;

-

l’utilisation du masque facial peut réduire la transmission par contact en empêchant les porteurs de se toucher la bouche ou le nez avec leurs mains ou d’autres objets potentiellement contaminés par le virus;

-

le port du masque est un moyen pour prévenir la transmission des aérosols, qui peut être à l’origine des cas de Covid-19.

L’ampleur de ces effets supplémentaires n’est pas totalement connue. En effet, si la transmission se fait principalement par contact alors la contribution de l’utilisation du masque pourrait être faible par rapport aux mesures d’hygiènes (se laver les mains plus régulièremment ou éviter les contacts physiques et éviter les lieux publics bondés).

La distanciation sociale peut largement empêcher la transmission par contact et gouttelettes mais est beaucoup moins efficace contre la transmission par aérosols.

Les simulations numériques utilisant des données d’incidence de la Guadeloupe et de la Martinique suggèrent donc un rôle bénéfique pour l’adoption massive du port de masques, même peu efficaces, avec un avantage probablement plus important dans la classe des individus masqués. En somme, le port du masque est ainsi utile contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Déclaration de conflits d’intérêts

L’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêt. Les bailleurs de fonds n’ont joué aucun rôle: dans la conception de l’étude; dans la collecte, l’analyse ou l’interprétation des données; dans la rédaction du manuscrit, ou dans la décision de publier les résultats.

Annexe A Annexe - Théorème 2.1

Pour tout , nous posons:

Alors, le système d’équations (32) peut s’écrire sous la forme:

| (50) |

Soit, arbitrairement, la conditions initiale de notre modèle telle que la solution du système (32) vérifie cette condition initiale.

Alors, le problème de Cauchy associé à l’équation différentielle (50) est défini par:

| (53) |

où

avec

et

puis

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

et

.

Par ailleurs, est une base de et désigne une matrice-colonne des coordonnées dans cette base. Si, pour tout , on pose:

alors une forme bilinéaire symétrique définie sur et, pour tout , on a:

où désigne la transposée de la matrice-colonne et

avec

|

avec

|

avec

|

avec

|

et

Ainsi, pour tout , on a:

où

avec

|

Références

- [1] D.J. Daley and D.G. Kendall (1964). Epidemics and rumors. Nature, 204, 11-18.

- [2] D.J. Daley and D.G. Kendall (1965). Stochastic rumours. IMA J. of Applied Mathematics, 1, 42-55.

- [3] F. Arandiga, A. Baeza, I. Cordero-Carrion, R. Donat, M. C. Marti, p. Mulet and D. F. Yanez (2020). A spatial-temporal model for the evolution of covid- 19 pandemic in Spain including mobility. Mathematics 2020, 8, 1677.

- [4] W.O. Kermack and A. G. McKendrick (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. The Royal Society, Volume 115, Issue 772, https ://doi.org/10.1098/rspa.1927.0118.

- [5] E. Gayawan, O. Awe, B. Oseni, I. Uzochukwu, A. Adekunle, G. Samuel, and O. Adegboye, (2020). The spatio-temporal epidemic dynamics of COVID-19 outbreak in Africa. Epidemiology and Infection, 148, E212.

- [6] S.E. Eikenberry, M. Mancuso, E. Iboi, T. Phan, K. Eikenberry, Y. Kuang, E. Kostelich, A.B. Gumel (2020). To mask or not to mask : Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. Infectious Disease Modelling 5, 293-308.

- [7] P. Lansky and V. Lanska (1987). Diffusion approximation of the neuronal model with synaptic reversal potentials. Biological Cybernetics 56, 19-26.

- [8] A. Hasan, E.R.M. Putrib, H. Susantoc and N. Nuraini. Data-driven modeling and forecasting of COVID-19 outbreak for public policy making. https://www.researchgate.net/publication/343387140, 2020.

- [9] S. M. Iacus, C. Santamaria, F. Sermi, S. Spyratos, D. Tarchi and M. Vespe. Human mobility and COVID-19 initial dynamics. Nonlinear Dyn (2020) 101:1901-1919. https://doi.org/10.1007/s11071-020-05854-6.

- [10] N. Bacaër. Le modèle de Kermack et McKendrick pour la peste à Bombay et la reproductivité nette d’un type avec saisonnalité. 2012, pp.403-422. 10.1007/s00285-011-0417-5. hal-01340008v5.

- [11] P. van den Driessche and J. Watmough. Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission. Mathematical Biosciences, 180 (2002), pp. 29-48.

- [12] G. Sallet. . INRIA & IRD, EPICASA09, avril 2010.

- [13] S. J. Weinstein, M. S. Holland, K. E. Rogers and N. S. Barlow. Analytic solution of the SEIR epidemic model via asymptotic approximant. School of Mathematical Sciences, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY 14623, USA.

- [14] C. Villani. Épidémie de COVID-19 - Point sur la modélisation épidémiologique pour estimer l’ampleur et le devenir de l’épidémie de COVID-19. Note à l’attention des membres de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, mai 2020.

- [15] R. Djidjou-Demasse, C. Selinger et M. T. Sofonea. Épidémiologie mathématique & modélisation de la pandémie de COVID-19: enjeux et diversité. MIVEGEC (Univ. Montpellier, CNRS, IRD), Montpellier, France.

- [16] S.A. Lauer, K.H. Grantz, Q. Bi, F.K. Jones, Q. Zheng, H.R. Meredith, and al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and application. Annals of Internal Medicine (2020), 10.7326/M20-0504.

- [17] N. van Doremalen, T. Bushmaker, D.H. Morris, M.G. Holbrook, A. Gamble, B.N. Williamson, and al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine (2020), 10.1056/NEJMc2004973.

- [18] World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: Implications for IPC precaution recommendations: Scientific brief (2020). March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1).

- [19] O. Adegboye and al. (2020). Change in outbreak epicenter and its impact on the importation risks of COVID-19 progression: a modelling study. MedRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20036681.

- [20] P. S. Peixoto, D. Marcondes, C. Peixoto, S. M. Oliva. Modeling future spread of infections via mobile geolocation data and population dynamics. An application to COVID-19 in Brazil. PLoS ONE 2020, 15, e0235732.

- [21] A. Arenas, W. Cota, J. Gomez-Gardenes, S. Gómez, C. Granell, J. T.Matamalas, D. Soriano-Panos, B. Steineggerand. A mathematical model for the spatiotemporal epidemic spreading of COVID19. medRxiv 2020.

-

[22]

J. Rouchier. Prévoir ou expliquer: le dilemme de la modélisation de l’épidémie.

https://aoc.media/analyse/2020/04/23/prevoir-ou-expliquer-le-dilemme-de-la-modelisation-de-lepidemie/ - [23] G. Sallet. Modéelisation et simulation en épidémiologie. INRIA & IRD, 2010.

-

[24]

Petites histoires des sciences.

https://petiteshistoiresdessciences.com/2020/04/23/la-modelisation-epidemiologique-2-3-1906-la-peste-de-bombay/ - [25] M. Costa. Modélisation stochastique d’une épidémie SIR. Octobre 2011.

- [26] I. Nasell. Stochastic models of some endemic infections. Mathematical Biosciences 179 (2002) 1-19.

- [27] N. M. Linton, T. Kobayashi, Y. Yang, K. Hayashi, A. R. Akhmetzhanov, S.-M. Jung, B. Yuan, R. Kinoshita and H. Nishiura. Incubation period and other epidemiological characteristics of 2019 novel coronavirus infections with right truncation: a statistical analysis of publicly available case data. J Clin Med. 2020;9. [PMID: 32079150] doi:10.3390/jcm9020538.

- [28] World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation. Report-38. 27 february 2020. Accessed at www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200227-sitrep-38-covid-19.pdf?sfvrsn=9f98940c_2 on 28 February 2020.

- [29] F.-V. Jesus and I. J. Charles. Estimating and Simulating a SIRD Model of COVID-19 for Many Countries, States, and Cities. Working Paper 27128, http://www.nber.org/papers/w27128

- [30] R. Wölfel, V. M. Corman, W. Guggemos, M. Seilmaier, S. Zange, M. A. Müller, D. Niemeyer, T. C. Jones, P. Vollmar, C. Rothe, and al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 2020, 581, 465-469.

- [31] WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on Covid-19 - 11, 11 March 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing- on-covid-19—11-march-2020 (accessed on 17 of June 2020).

- [32] Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 16-24 February 2020. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid- 19-final-report.pdf (accessed on 17 of June 2020).

- [33] J. C. Kamgang and G. Sallet. Computation of threshold conditions for epidemiological models and global stability of the disease-free equilibrium (DFE). Mathematical Biosciences, 213(2008) 1-12. doi:10.1016/j.mbs.2008.02.005.

- [34] O. Diekmann and J. A. Heesterbeek. Mathematical Epidemiology of infectious diseases: model building, Analysis and Interpretation. Wiley, New York, 2000.

- [35] R. S. Varga. Matrix Iterative. Prentice Hall series in Automatics computation, 1962.

- [36] T. Petrova, D. Soshnikov, A. Grunin. Estimation of Time-Dependent Reproduction Number for Global COVID-19 Outbreak. Preprints 2020, 2020060289 (doi: 10.20944/preprints202006.0289.v1).

- [37] E. Trélat. Contrôle optimal: théorie et applications. Université d’Orléans, 2008. Notes de cours.

- [38] C. Besse. Résolution numérique des équations différentielles ordinaires. L3 Mapi.

- [39] E. Goncalvès da Silva. Méthodes et Analyse Numériques. Engineering school. Institut Polytechnique de Grenoble, 2007, pp.99. cel-00556967.

- [40] J. Guillod. Programmation Python pour les mathématiques. Sorbonne Université, 2020-2021.

- [41] J.-P. Demailly. Analyse numérique et équations différentielles. Collection Grenoble sciences, 1996.

- [42] F.Jean. Stabilite et Commande des sSystèmes dynamiques. Presses de l’ENSTA. 2017, 978-2- 7225-0956. ffhal-01744300.

- [43] J. P. LaSalle. Stability of nonautonomous systems. Nonlinear Anal., Theory, Methods Appl., 1(1): 83-91, 1976.

- [44] H. Nishiura, N. M. Lintona et A. R. Akhmetzhanov. Serial Interval of Novel Coronavirus (COVID-19) Infections. International Journal of Infectious Diseases 93 (1 avril 2020): 284-86. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.060

- [45] A. Cori, N. M. Ferguson, C. Fraser and S. Cauchemez. A New Framework and Software to Estimate Time-Varying Reproduction Numbers During Epidemics. American Journal of Epidemiology, Volume 178, Issue 9, 1 November 2013, Pages 1505-1512, https://doi.org/10.1093/aje/kwt133.

- [46] A. Cori, S. Cauchemez, N. M. Ferguson, C. Fraser, F. Dahlqwist, P. A. Demarsh, T. Jombart, Z. N. Kamvar, J. Lessler, S. Li, J. A. Polonsky. Estimate Time Varying Reproduction Numbers from Epidemic Curves. Package ’EpiEstim’, January 7, 2021. https://cran.r-project.org/web/packages/EpiEstim/index.html

- [47] J. S. Huisman, J. Scire, D. Angst, R. Neher, S. Bonhoeffer, T. Stadler. Estimation and worldwide monitoring of the effective reproductive number of SARS-CoV-2. November 30, 2020. https://doi.org/10.1101/2020.11.26.20239368

- [48] Santé Publique France. Surveillance épidémiologique de la Covid-19. Un dispositif au plus près des territoires. 18 juin 2020. https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/260875/file/DP_surveillance_COVID-19_240620.pdf

- [49] Santé Publique France. Indicateurs de Covid-19 à l’échelle infra-départementale dans Géodes. Note méthodologique - 27 octobre 2020.

- [50] Santé Publique France. https://www.data.gouv.fr/fr/pages/donnees-coronavirus/

- [51] L. Morawska and D. K. Milton. It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Clinical Infectious Diseases, Volume 71, Issue 9, 1 November 2020, Pages 2311-2313, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939

- [52] B. Tang, N. L. Bragazzi, Q. Li, S. Tang, Y. Xiao and J. Wu (2020). An updated estimation of the risk of transmission of the novel coronavirus (2019-nCov). Infectious Disease Modelling, 5, 248-255.

- [53] N. Ferguson, D. Laydon, G. Nedjati Gilani, N. Imai,K. Ainslie, M. Baguelin, and A. Dighe (2020). Report 9: Impact of nonpharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand.

- [54] B. Wilder, M. Charpignon, J. A. Killian, H. C. Ou, A. Mate, S. Jabbari and M. S. Majumder (2020). The Role of Age Distribution and Family Structure on COVID-19 Dynamics: A Preliminary Modeling Assessment for Hubei and Lombardy. Available at SSRN 3564800.

- [55] M. A. Ruiz Estrada and E. Koutronas (2020). The Networks Infection Contagious Diseases Positioning System (NICDP-System): The Case of Wuhan-COVID-19. Available at SSRN 3548413.

- [56] A. Davies, K. A. Thompson, K. Giri, G. Kafatos, J. Walker and A. Bennett (2013). Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic. Disaster medicine and public health preparedness, 7(4), 413-418.

- [57] N. H. Leung, D. K. Chu, E. Y. Shiu, K. H. Chan, J. J. McDevitt, B. J. Hau and W. H. Seto. Respiratory Virus Shedding in Exhaled Breath and Efficacy of Face Masks. Nature Medicine.

- [58] R. B. Patel, S. D. Skaria, M. M. Mansour,and G. C. Smaldone (2016). Respiratory source control using a surgical mask: an in vitro study. Journal of occupational and environmental hygiene, 13(7), 569-576.

- [59] A. C. K. Lai, C. K. M. Poon and A. C. T Cheung (2012). Effectiveness of facemasks to reduce exposure hazards for airborne infections among general populations. Journal of the Royal Society Interface, 9(70), 938-948.

- [60] C. R. MacIntyre, H. Seale, T. C. Dung, N. T. Hien, P. T. Nga, A. A. Chughtai and Q. Wang (2015). A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ open, 5(4), e006577.

- [61] R. Li, S. Pei, B. Chen, Y. Song, T. Zhang, W. Yang and J. Shaman (2020). Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science.

- [62] N. C. Brienen, A. Timen, J. Wallinga, J. E. Van Steenbergen, and P. F. Teunis (2010). The effect of mask use on the spread of influenza during a pandemic. Risk Analysis: An International Journal, 30(8), 1210-1218

- [63] S. M. Tracht, S. Y. Del Valle, and J. M. Hyman (2010). Mathematical modeling of the effectiveness of facemasks in reducing the spread of novel influenza A (H1N1). PloS one, 5(2).

- [64] F. Zhou, T. Yu, R. Du, G. Fan, Y. Liu, Z. Liu, , and L. Guan (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with Covid-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet.

- [65] National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH-Approved Disposable Particulate Respirators (Filtering Facepieces). Available at: http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp part/, Accessed on May 2006.

- [66] K. V. Driessche, N. Hens, P. Tilley, B. S. Quon, M. A. Chilvers, R. de Groot, , and J. E. Zlosnik (2015). Surgical masks reduce airborne spread of Pseudomonas aeruginosa in colonized patients with cystic fibrosis. American journal of respiratory and critical care medicine, 192(7), 897-899.

- [67] M. Van der Sande, P. Teunis, and R. Sabel (2008). Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS One, 3(7), e2618.

- [68] Matt J. Keeling and Pejman Rohani. Modeling lnfectious Diseases in Humans and Animais. Princeton University Press, 2008.

- [69] Guan WÂj, Ni ZÂy, Hu Y, Liang WÂh, Ou CÂq, He JÂx, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. New England Journal of Medicine. Massachusetts Medical Society; avr 2020; 382(18): 1708 20

- [70] Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel CoronavirusInfected Pneumonia. New England Journal of Medicine. Massachusetts Medical Society; mars 2020; 382(13): 1199 207

- [71] Zhou P, Yang XÂL, Wang XÂG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A Pneumonia Outbreak Associated with a New Coronavirus of Probable Bat Origin. Nature. Nature Publishing Group; mars 2020; 579(7798): 270 3

- [72] Salje H, Kiem CT, Lefrancq N, Courtejoie N, Bosetti P, Paireau J, et al. Estimating the Burden of SARSÂCoVÂ2 in France. 2020.

- [73] Forsberg White L. and Pagano M. A likelihood-based method for real-time estimation of the serial interval and reproductive number of an epidemic. Statist. Med 2008, 27:2999-3016.