Giotto e Galileu: novos olhares sobre o Céu e sobre o Livro da Natureza

Francisco Caruso

Resumo: Neste trabalho, apresenta-se uma tentativa (incompleta) de compreender a contribuição de Galileu Galilei no âmbito da História das Ideias, a partir do momento em que aponta uma luneta para o céu. Para isso, foi preciso, antes, que Giotto pintasse o céu de azul. Reconstruímos toda essa fascinante trajetória entre os séculos XIII e XVII na Europa, relacionando diferentes fazeres e saberes, bem como discutindo o pensamento científico e filosófico daquela época. A tese principal desse ensaio é mostrar que Giotto, quem pintou o céu de azul numa cultura que o desejava dourado, percorreu uma trajetória conceitual muito semelhante àquela trilhada por Galileu séculos depois.

0.1 Introdução

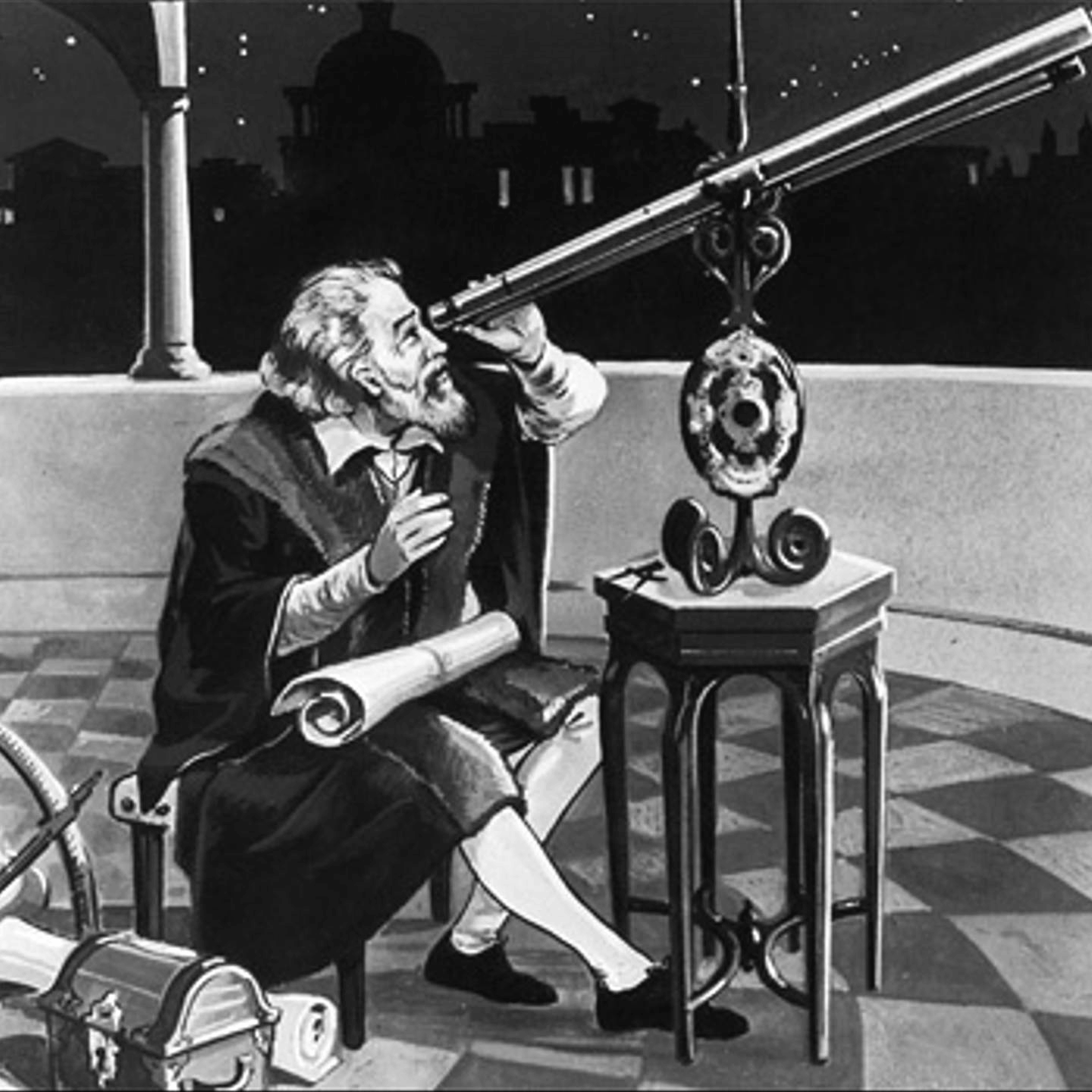

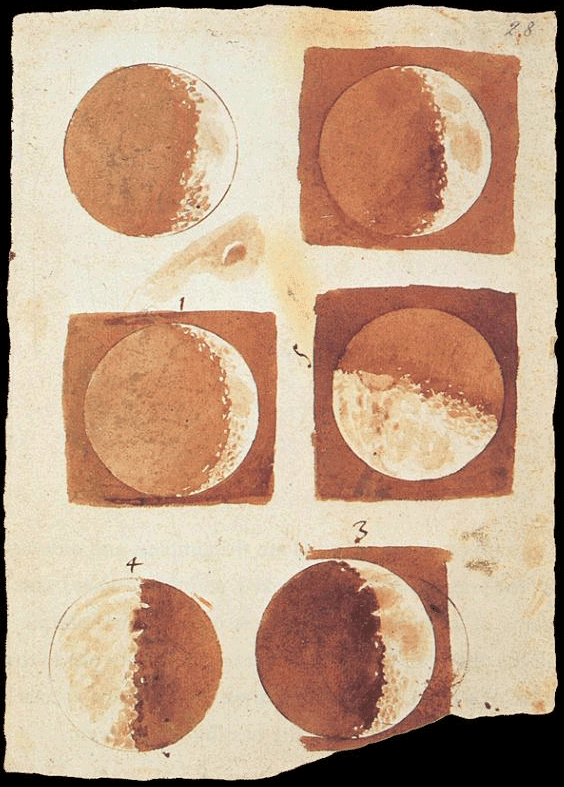

Tudo começou quando o físico pisano Galileu Galilei (1564-1642), pela primeira vez na história (1609), apontou uma luneta para o céu (Figuras 1 e 2), numa atitude manifestamente questionadora, desafiadora, com um claro objetivo de fazer observações astronômicas de cunho científico. Assim, fez descobertas importantes: por exemplo, que Júpiter possui satélites, que a superfície do Sol tem manchas e a Lua, irregularidades representadas por montanhas e crateras, marcando o fim de um longo período de observações celestes a olho nu [1] e comprometendo a crença, então vigente, na perfeição do céu, incluindo os corpos celestes. Começaram, nessa hora, seus problemas com a Igreja, que, naquela época, ainda exercia enorme influência até mesmo sobre a Ciência. Em meio a essa crise, floresceu uma Nova Astronomia. A bem da verdade, se estava testemunhando a fase embrionária de um novo método científico [2, 3]. Este ensaio é dedicado a esse gesto – tutt’altro che semplice – de Galileu, fruto da vontade e determinação de lançar um novo olhar sobre o Céu. Procura-se aqui compreender o pano de fundo cultural e científico que propiciou tal gesto, incluindo algumas de suas premissas [4] e consequências [5].

Quanto à serventia da luneta, o físico brasileiro e caro amigo Roberto Moreira Xavier de Araújo disse uma vez: “Uma sociedade que pinta o céu de dourado não pode apontar uma luneta para o céu” [6]. Verdade, pois o céu dourado é uma expressão inequívoca do caráter divino a ele atribuído, lugar sagrado da morada de Deus no imaginário cristão, algo a ser, portanto, contemplado, admirado, respeitado. Consequentemente, não é passível de ser questionado, escrutinado e tampouco objeto de investigação científica beneficiando-se de uma luneta [7].

Deixar de pintar o céu de dourado é uma atitude que se insere num contexto bem mais amplo do que uma simples decisão voluntariosa; na verdade, esse ato é fruto de um importante momento histórico de transição no Mundo das Ideias e das Artes,111 A Ciência não ficará imune a essas mudanças no modo de ver e representar o Mundo. no qual se destaca a valorização da Natureza como ela é de fato. Nesse sentido, pelo pioneirismo, dois nomes se sobressaem: São Francisco de Assis e o pintor e arquiteto florentino Giotto di Bondone. Suas contribuições serão apresentadas e analisadas na próxima Seção, pois, em nossa opinião, no plano da História das Ideias, são relevantes para a preparação de um solo cultural fértil no qual Galileu pudesse efetivamente direcionar sua luneta para o Céu azul.

0.2 Mudanças na Arte no século XIII: do céu dourado ao céu azul

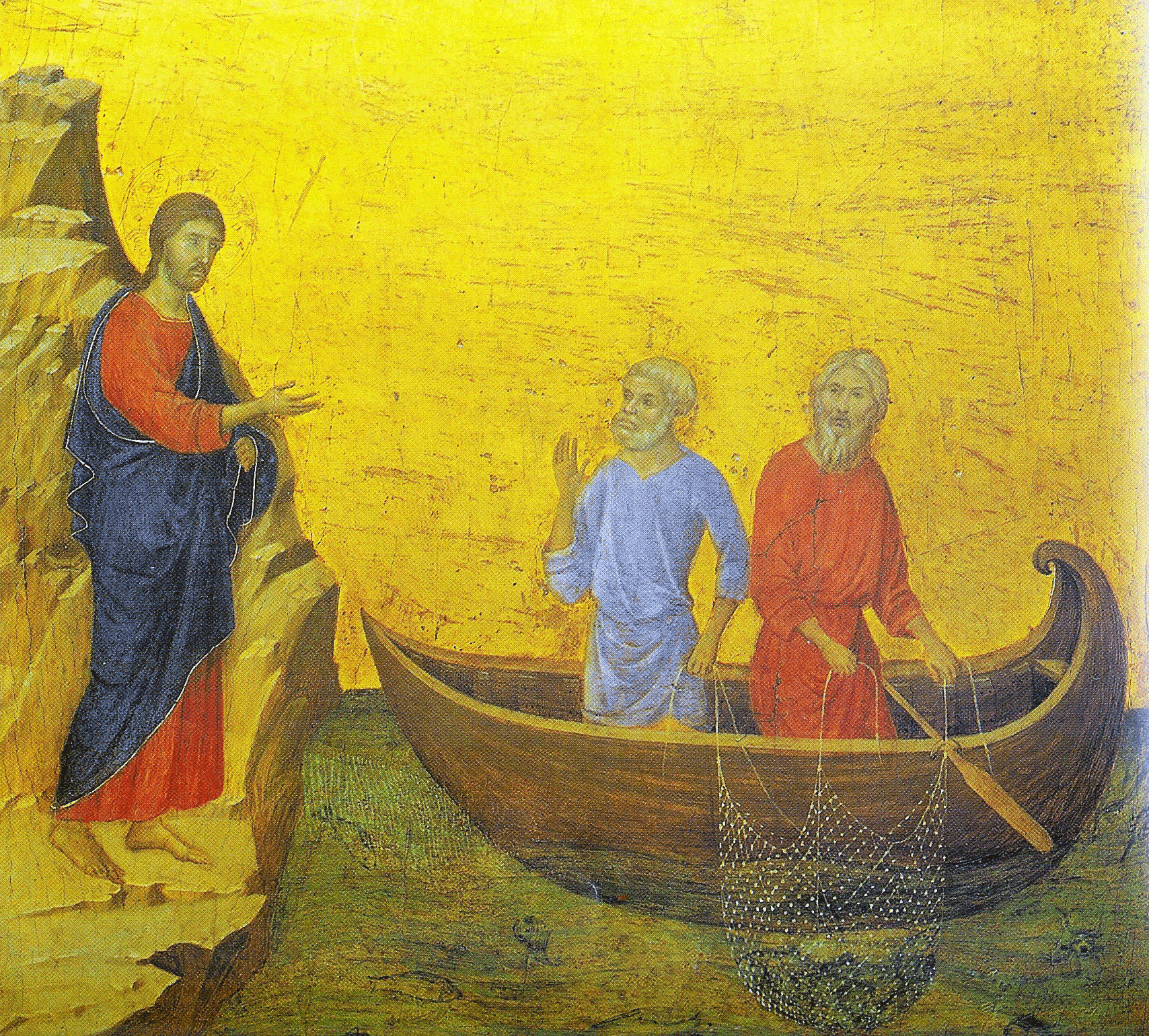

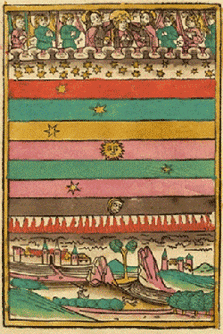

Era uma tradição na Arte Bizantina que o céu fosse pintado de dourado [8], como nessa obra clássica de Duccio (Fig. 3).

Esta particularidade recorrente de representação do céu tem raízes no fato de a Arte Medieval ter se desenvolvido durante um longo período no qual a Igreja Católica, extrapolando assuntos religiosos, influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções culturais e mesmo as científicas. A Arte desse período serviu, em boa parte, para a decoração de igrejas, catedrais, mosteiros e palácios. Portanto, essencialmente, seu papel durante um longo período foi o de aproximar o Homem de Deus, as pessoas da religiosidade, reafirmando a sociedade e o estado teocêntricos característicos da Idade Média. O abandono desse céu dourado, tratado a seguir, é um presságio de uma importante transformação na visão de mundo, que começa a mudar com São Francisco de Assis [9].

A relevância da contribuição franciscana para a formação de um novo homem pode ser aferida pelas palavras do escritor britânico Gilbert Keith Chesterton [10] quando ele afirma que o acolhimento do pensamento de São Francisco

marcou o momento em que os homens puderam se reconciliar não apenas com Deus, mas com a natureza e, o mais difícil de tudo, consigo mesmos.

Do ponto de vista do tema que estamos abordando, cabe enfatizar que São Francisco contribuiu, efetivamente, para a difusão da metáfora do Livro da Natureza222 A metáfora do Livro da Natureza já era conhecida desde os primórdios do cristianismo. Ela ganha força no final do século IV, no pensamento de Santo Agostinho. De acordo com ele, há dois livros que podem nos levar ao conhecimento de Deus: o Livro da Natureza e o da Sagrada Escritura. Essa crença de que Deus se revela em ambos influenciou fortemente a percepção cristã do mundo durante a Idade Média. Mas é a partir de São Francisco de Assis que essa ideia vai se difundir mais e dar suporte às mudanças no próprio pensamento filosófico-científico. De todo modo, considere-se também a engenhosidade e o alcance desse argumento tendo em vista que, naquela época, uma enorme parcela da população era analfabeta e, dessa forma, não poderia ler a Bíblia. como caminho alternativo à Bíblia para o homem que, contemplando a maravilha da Criação, chegaria igualmente até Deus [11]. Tal metáfora vai ser empregada, mais tarde, por Dante Alighieri, na Divina Comédia, e pelo próprio Galileu, em O Ensaísta, dentre outros autores.

Em essência, de uma perspectiva filosófica, ao defender essa nova via para se chegar a Deus, São Francisco sugere que se olhe para a Natureza como ela é. Dessa forma, ele está antecipando em muito uma das características mais notáveis do Renascimento: um olhar desarmado, mais livre, mais objetivo e crítico, menos carregado de simbolismos (tão em voga na Idade Média), que, em última análise, contribuirá mais tarde para a formação de um novo sujeito, como aponta o filósofo alemão Ernst Cassirer [12].

A partir de São Francisco de Assis, o peso relativo do Livro da Natureza como instrumento capaz de levar a Deus – ou por meio do qual Ele oferece salvação ao Homem – começa a mudar, reflexo de um novo olhar sobre a Natureza, um olhar, digamos, mais realista. Nessa nova óptica, São Francisco sugere que se busque, na simplicidade e na harmonia das coisas, a beleza suprema da obra divina. Assim, admirar a beleza do mundo passa a ser um caminho alternativo (e não menos digno) de se chegar a Deus. Dessa forma, ele deu os primeiros passos para uma nova humanização do Mundo, admitindo que o homem deve se integrar à Natureza, sem se afastar de Deus, preservando-a e admirando-a na sua plenitude.

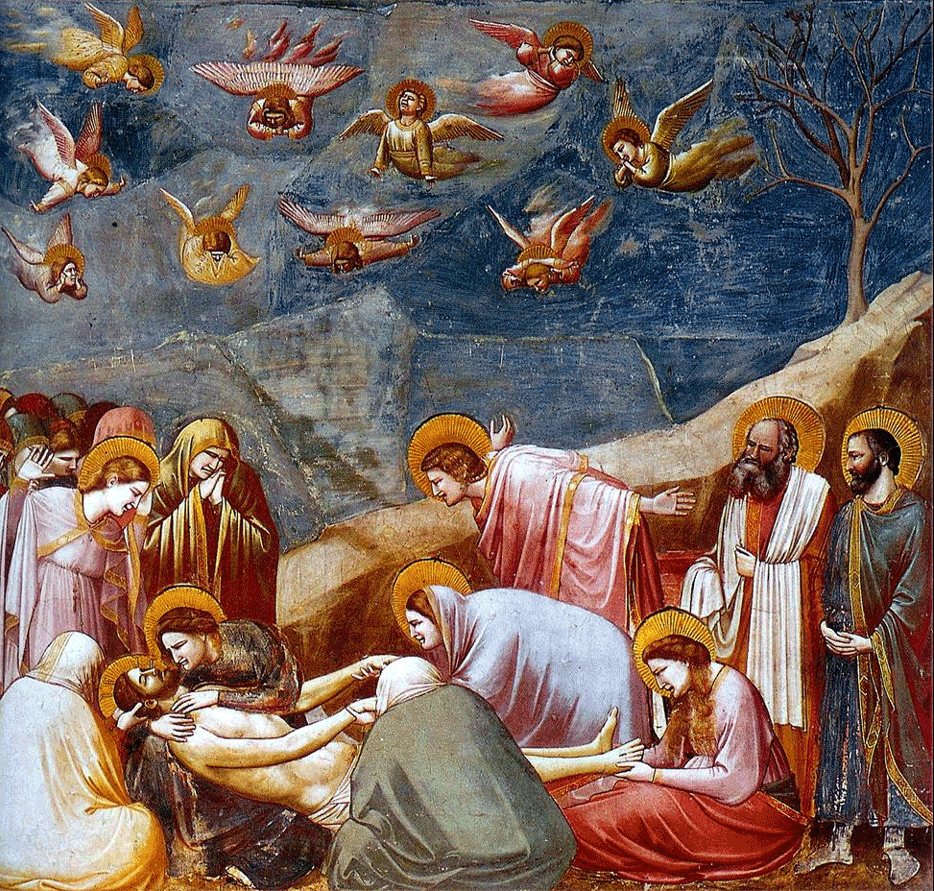

Admirador de Francisco e sob o impacto de seus ensinamentos, Giotto será o primeiro pintor a representar os santos com aparências humanas e o céu não mais dourado – característico da arte bizantina –, mas azul (Fig. 4) [7]. Será também o pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura italiana por meio da perspectiva [13]. Esse conjunto de atitudes no mundo das Artes é essencial para a formação de um novo Zeitgeist. Se, como defendia o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por sua própria natureza, a arte reflete a cultura da época (representada aqui pelo pensamento franciscano) na qual está inserida, sob outra perspectiva, terá impactos sociais, culturais e até mesmo científicos com o passar do tempo – como efetivamente teve –, alargando esse “espírito da época”, o que será discutido ao longo deste ensaio.

Para Giotto, Francisco é um ser humano, semelhante aos demais, e sua lenda torna-se história, impregnada da realidade do cotidiano e da concretude de uma cidade, de uma paisagem, de um mundo real conhecido. Trata-se de uma revolução figurativa, pois dá início a um processo de secularização do sagrado e de atualização dos acontecimentos absolutamente distinto – na verdade oposto – da tradição medieval, e que caracterizará a pintura, em particular, ao longo do século XIV e posteriormente. Logo, a representação da arte sacra nas paredes da Basílica Superior de Assis, onde Giotto pintou a vida de São Francisco,333 Giotto pintou quase todas as paredes da Igreja Inferior de São Francisco, em Assis. “A Lenda de São Francisco”, cuja autoria é tradicionalmente atribuída também a ele, é o tema de um ciclo de 28 afrescos que se encontram na Igreja Superior de São Francisco, pintados, provavelmente, entre 1297 e 1300. carrega uma conotação bem diferente: secular, profana, moderna.

Tais feitos são, em suma, reflexos de uma nova dupla atitude de inspiração franciscana: observar diretamente a Natureza (que o leva, por exemplo, a pintar o céu de azul), e tentar imitar o mundo natural, o que traduz um interesse real no mundo material (como santos sendo pintados inspirando-se em moradores da cidade) e não apenas no mundo espiritual [14]. Ambas as atitudes requerem uma visão atenta e determinada, e a capacidade de desvendar as proporções naturais daquilo que se vê, o que, em última análise, remete ao estudo da Geometria e da Óptica [15]. Vale lembrar que, na Idade Média, os termos óptica e perspectiva eram, muitas vezes, usados indiscriminadamente. Cabe ainda enfatizar que, embora incipiente em seu começo, trata-se de uma tendência duradoura que aponta para uma aproximação entre Arte e Ciência, cujo ápice ocorrerá no Renascimento [16].

Nesse aspecto, em resumo, três são os pontos fundamentais dessa nova disposição na Arte: a tentativa de sua geometrização, a busca de sua secularização e a procura de representar o movimento. Todos esses pontos estarão mais tarde envolvidos, de algum modo, na construção de uma Nova Ciência Natural.

O historiador e teórico italiano da Arte Giulio Carlo Argan nos ensina que, durante todo o curso do século XIII, a Arte Italiana, em especial a pintura, passa por um processo de abandono de uma mera apresentação da imagem para a representação de ações [17]. Dessa tendência, afirma Argan, a “ideologia bizantina do eterno” passa a ser substituída pela “ideologia da história” e, dessa forma, contribui para formar, em suas palavras, “o pensamento de que a consciência da história seja a base de todo interesse cognitivo e ético”.

Ernst Gombrich, outro historiador da Arte, de origem austríaca, sustenta que uma boa maneira de aferir a magnitude da revolução feita por Giotto na Arte é comparar a pintura da Fig. 4 com outra cena do sepultamento de Cristo, também do século XIII, descrita em uma miniatura encontrada em um saltério manuscrito. Essa sua análise esclarecedora é apresentada em seu livro [18] e vale a pena ser consultada. Giotto redescobre a arte de criar a ilusão de profundidade numa superfície plana. Para isso, recorre à Perspectiva, mas não como a conhecemos hoje. A perspectiva por ele adotada foi chamada de “espinha de peixe”, porque as linhas de fuga não convergiam para um único ponto, mas para vários pontos dispostos ao logo de um eixo. Mas, de qualquer maneira, foi desse jeito que Giotto pode superar a bidimensionalidade da arte bizantina e obter um maior realismo na representação das suas cenas e figuras.

Ainda segundo Gombrich, foi dessa maneira que ele quebrou o sortilégio do conservadorismo da arte bizantina, “aventurando-se em um mundo, no qual traduz para a pintura figuras realistas da escultura gótica”, a partir de uma modelação de luz e sombra [19] e, não é demais acrescentar, recorrendo à Geometria.

Em suma, a partir do século XIII, identificamos algumas mudanças conceituais e novas tendências técnicas que apontam para uma revolução na Arte, que se instaura aqui e culmina no Renascimento. São elas:

-

1.

valorização do indivíduo e da história;

-

2.

tentativa de secularização das representações pictóricas;

-

3.

busca por uma representação mais real da Natureza;

-

4.

incorporação da Geometria por meio da perspectiva;

-

5.

consideração do movimento e sua possível representação.

Todas essas características estarão igualmente presentes no vindouro embate em torno do fazer científico (Seção 0.8), com inegável impacto epistemológico e metodológico sobre a Ciência Moderna [20, 21].

Entretanto, antes de abordar a contribuição de Galileu à Astronomia e à Física, é importante discutir, ainda que resumidamente, alguns tópicos: o papel da Óptica no século XIII (Seção 0.3); em seguida, a relevância da Geometria também na Astronomia (Seção 0.4) e, por último, apresentar uma brevíssima história da Abolição do Cosmos Aristotélico (Seção 0.5) que sucedeu ao copernicanismo e está no centro da polêmica na qual Galilei se viu envolvido com colegas conservadores e com a Igreja.

0.3 O papel da Óptica na Arte e na Ciência no século XIII

Euclides apresentou a primeira teoria matemática da visão, na melhor tradição platônica, concentrando-se na fundamentação geométrica da Óptica. Ignorando a causa primeira dos fenômenos e qualquer interesse fisiológico, preocupou-se apenas com o que é observado e pode ser expresso geometricamente, seguindo o método detalhado em seus Elementos. Sua contribuição ao ideal de geometrizar a Física, em certo sentido, foi além de Platão – que se restringiu a estabelecer as bases de uma Cosmologia e de uma visão da estrutura da matéria fundamentadas no Mundo das Ideias –, no âmbito do que se pode chamar de uma filosofia geométrica. De fato, Euclides lançou mão de uma descrição geométrica dos fenômenos luminosos, no sentido mais atual desse termo – um sentido quase galileano –, separando a questão da propagação física da luz de outras para as quais ele não teria resposta. Ao aplicar a Geometria ao estudo da Óptica, mostrou que fenômenos reais podiam ser descritos qualitativa e quantitativamente. Esse foi um marco importante, normalmente não enfatizado, na história da geometrização da Física, que contará, mais tarde, com as contribuições de René Descartes, Galileu e Isaac Newton, e ganhará uma nova dimensão com Albert Einstein [22].

No século XIII, como fruto da postura franciscana com relação à Natureza, e não por acaso, muitos religiosos dessa Ordem dedicaram-se ao estudo da Óptica numa época em que a Ciência estava sob o controle da Igreja.

É importante recordar que a luz é algo que sempre fascinou o homem. O brilho das estrelas, o Sol, o fogo. Aquilo que o afasta da escuridão que o amedronta. Aquilo que transita entre o Céu e a Terra, merecendo, por isso, um lugar de destaque em seu imaginário. Umberto Eco chama a atenção para o fato de a luz ser única quando se considera a possibilidade de transitar entre o Céu e a Terra, que Deus separou [23]. Essa característica, além de obviamente fomentar o imaginário coletivo religioso, acaba tendo um papel importante no estudo da Óptica, no Medioevo, ao mesmo tempo em que é ressaltada na Arte [9].

Ousamos afirmar que, naquela sociedade medieval, os vários interesses envolvendo o estudo da luz acabaram aproximando Arte e Ciência tendo a Geometria como linguagem comum, em um momento histórico único. Efetivamente, no cerne de uma sociedade ainda eminentemente teocêntrica, interesses científicos, filosóficos e artísticos se avizinham, se entrelaçam e, de certa forma, se confundem. Não identificamos nenhuma outra época em que tal fato seja reincidente.

A partir desse período, há uma proliferação de livros e tratados sobre Perspectiva e a utilização da Geometria na Pintura, muitos escritos por artistas famosos, como foi revisto em [9]. Vamos, aqui, nos ater apenas a mais alguns comentários relacionados à Ciência, objetivo principal deste ensaio.

De volta à contribuição científica dos franciscanos, sabe-se que o bispo, teólogo e erudito inglês Robert Grosseteste, fundador da Escola Franciscana de Oxford, muito estimulou o interesse pela Óptica na Europa, no século XIII. Ele considerava, por exemplo, que a luz, por sua extensão, condensação e rarefação, explicava todos os fenômenos do Universo. Roger Bacon, por volta de 1240, ingressou para a Ordem Franciscana, onde, sob influência de Grosseteste, dedicou-se a estudos da perspectiva e outros temas coligados,444 No que se refere especificamente à Óptica, tanto Grosseteste quanto Bacon tiveram enorme influência do polímata persa Ibn Al-Haytham – conhecido no Ocidente como Alhazen – que havia escrito o importante livro De aspectibus, com uma forte descrição matemática da Óptica, explorando sua natureza geométrica. introduzindo a observação da natureza e a experimentação como fundamentos do conhecimento natural. Repete-se aqui a tendência de valorizar o mundo natural. Na verdade, Bacon foi além de seu tutor, antecipando concepções de Galileu que revolucionaram a Física e marcaram o que se passou a denominar Ciência Moderna, ao afirmar que o método científico depende da observação, da experimentação, da elaboração de hipóteses e da necessidade de verificação independente.

Quanto a essa compreensão embrionária de um novo método científico, esboçada no final da Idade Média e que acaba de ser descrita muito esquematicamente, é ela que, mais tarde, em última análise, irá libertar de vez a Ciência e, em particular, a Astronomia, de todo um conjunto de atitudes cerceadoras impostas, metaforicamente, pela representação sistemática do céu dourado. Nesse processo, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico desempenhará um papel fundamental, como será relembrado na próxima Seção.

Por fim, vale a pena comentar que o interesse inicial de Galileu pelo telescópio limitava-se à própria Óptica. Ele teve que aprender a fazer lentes e, com o fruto do seu trabalho, conseguiu aumentar a ampliação do telescópio original em cerca de 10 vezes, o que, na prática, viabilizou suas observações.

0.4 A relevância da Geometria para a Arte e a Astronomia

Embora as formas geométricas simples tenham contribuído para a elaboração de arquétipos medievais [24], devemos destacar o crescente interesse pela Geometria nos últimos séculos da Idade Média, associado, em um primeiro momento, ao soerguimento da Tecnologia entre os séculos XI e XIV, notadamente: a invenção do moinho de vento e de artefatos mecânicos movidos por força hidráulica, aperfeiçoamentos náuticos e têxteis, a invenção do relógio mecânico e a construção das catedrais.

No século XIII, houve um grande interesse pelo estudo da Óptica, como já mencionado, com impacto quase imediato nas Artes, via Geometria. De fato, verificou-se uma retomada de interesse por este ramo da Matemática no meio artístico e acadêmico a partir desse século, tanto na pintura até o Renascimento Italiano, quanto, em uma segunda fase, na Astronomia, por intermédio do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, do astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler e do próprio Galileu [25, 26, 27].

Não é por acaso que, no século XV, o livro Os Elementos da Geometria, de Euclides, figurava entre as obras mais procuradas pelos estudiosos [28].

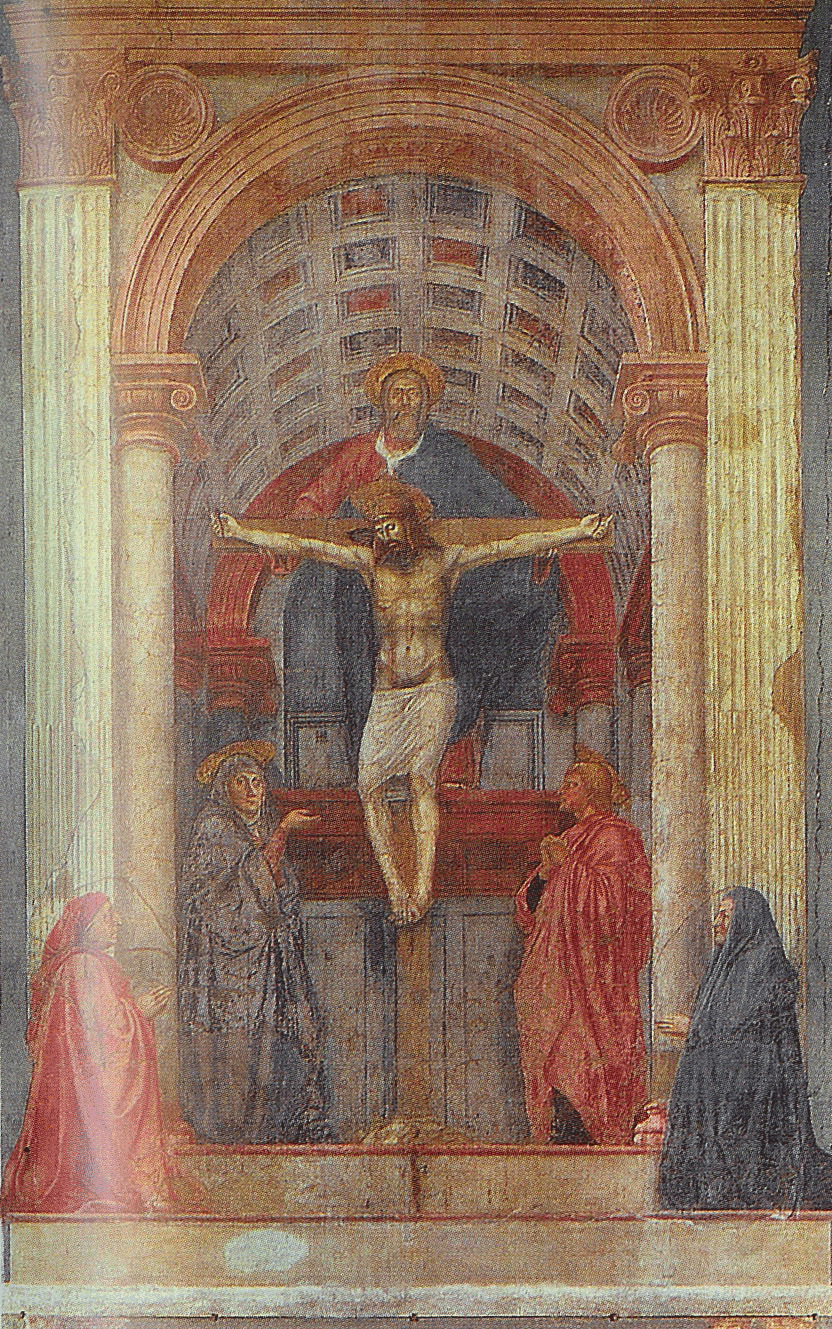

Trazemos, como único exemplo emblemático do emprego bem-sucedido da perspectiva na pintura,555 Outros exemplos e uma discussão mais detalhada pode ser encontrada em [9]. o afresco Trinità, última obra pintada por Masaccio, inspirada nos trabalhos do famoso arquiteto florentino Filippo Brunelleschi – que havia definido a perspectiva como a ciência da representação. Esta obra é considerada pioneira quando se trata da correta utilização da perspectiva (Fig. 5).

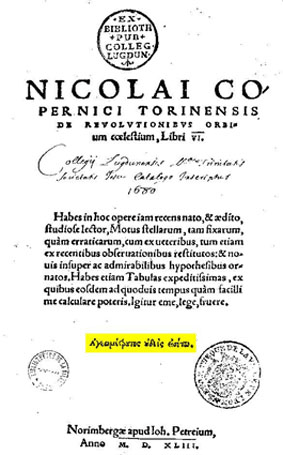

Passados pouco mais de 100 anos da consolidação da Perspectiva (geométrica) na Pintura, nos deparamos com uma declaração explícita de que também é a Geometria que vai nos levar a compreender e a representar os movimentos dos orbes celestes. Mais precisamente, estamos falando do ano de 1543, quando foi publicado postumamente o famoso tratado De Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico [29], que revolucionou o estudo dos céus e abriu caminho para uma nova concepção de Mundo muito diferente do aristotélico [30]. Com efeito, o autor optou por imprimir na folha de rosto de seu livro uma frase em grego (assinalada em amarelo na Fig. 6) que, de certa forma, resume o enfoque de sua contribuição maior à Astronomia. É essencialmente a mesma frase que Platão teria mandado afixar na porta de sua Academia: “Proibida a entrada a quem não conhece Geometria”. Desta maneira, o astrônomo polonês deixa claro ao seu leitor, já no frontispício de seu livro, que a chave para a compreensão dos movimentos dos orbes no Céu passa pela Geometria.

Passados pouco mais que 50 anos, no pródromo do livro Dissertatio cum Nuncio Sidereo accedit Narratio de quattro iovis satellitibus, de Kepler [31], lê-se:

Dissertação cosmográfica contendo o mistério cosmográfico sobre as admiráveis proporções dos orbes celestes, e sobre as razões próprias e genuínas do número, da grandeza e dos movimentos periódicos dos céus, demonstrado mediante os cinco corpos regulares da Geometria, por Johannes Kepler.

O Kepler mais maduro vai abandonar esse modelo geométrico platônico e a ideia aristotélica das esferas celestes. Com base nos dados observacionais do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, passa a buscar as leis matemáticas das órbitas dos corpos celestes, expressas por curvas geométricas (elipses). Do ponto de vista metodológico, vemos, mais uma vez, uma mudança de atitude, novamente voltada para a valorização da observação direta e sistemática do mundo natural.

Esse fato, em si, revela uma verdadeira revolução intelectual, do ponto de vista das tentativas de se explicar fisicamente o movimento dos planetas. Sim, pois Kepler está buscando, na verdade, uma unificação da Astronomia com a Física, tentando estabelecer a causa dinâmica das órbitas dos planetas em torno do Sol, desafio esse que, contudo, só foi resolvido por Newton [32], com sua Teoria da Gravitação Universal. Só destarte foi resolvida a crise de unidade da Física introduzida pelo heliocentrismo copernicano, contraposto ao geocentrismo aristotélico.

0.5 O heliocentrismo e a abolição do Cosmos aristotélico

Uma das maiores heranças da história da humanidade é a construção do que se pode chamar de cosmovisão científica: um novo olhar sobre a Natureza, ou seja, sobre a Physis, tal qual era entendida pelos gregos. A origem do processo de estruturação dessa cosmovisão, lento e fascinante, corresponde ao aparecimento e ao crescimento da Filosofia e da Física na Grécia antiga. Fazem parte desse legado: a ruptura com explicações mitopoéticas da natureza; o ideal de simplicidade manifestado desde quando se buscou compreender racionalmente a natureza a partir de um único princípio, de uma matéria primordial organizada pela ação dos contrários (como queriam os pré-socráticos); a procura de uma descrição da Physis baseada em relações causais, estabelecidas a partir da razão; e, finalmente, a concepção norteadora de que existe um Cosmos, termo grego que significa um todo organizado.

Apesar de marcantes diferenças de pensamento, esse período clássico da Filosofia Grega caracteriza-se, em linhas gerais, pela presença do ideal de Cosmos e pela convicção de que a ordenação da variedade infinita das coisas e eventos possa (e deva) ser alcançada racionalmente. Isto posto, para os pensadores gregos, a compreensão da Natureza passa necessariamente pela busca de um tipo de ordem, o que, por sua vez, requer o reconhecimento do que é igual, do que é regular ou, ainda, da capacidade de reconhecer simetrias: tudo em busca de uma Unidade. Para os gregos, mesmo a beleza está associada à ordem.

Aristóteles de Estagira defendia a existência de um Cosmos finito e ordenado no qual a Terra ocupava o centro. Não era apenas o progresso ou a evolução das coisas que ocorreria de forma ordenada; assim como Platão, ele acreditava na existência de um telos (de um fim, uma finalidade) ou, ainda, de uma perfeição, de uma ordem suprema, segundo a qual todas as transformações acontecem por alguma “violência” ou para reparar a ordem previamente estabelecida do Cosmos provisoriamente rompida por um tipo de “violência”. Essa hipótese é conhecida como princípio teleológico e está na base da filosofia aristotélica.

Em resumo, o Cosmos aristotélico é finito e hierarquizado, tendo a Terra no centro do Universo (Fig. 7), no qual não existe vazio [33].

Para o Estagirita, o Mundo sub-lunar é o mundo da corrupção, enquanto os céus, tendo caráter divino, são perfeitos e incorruptíveis. Em sua filosofia, Céu e Terra são ontologicamente diferentes.

No que concerne à Ciência, é preciso ter em mente que o neoplatonismo e o neo-aristotelismo, por mais que tenham se afastado das doutrinas originais, foram essenciais para a descrição do mundo medieval, particularmente em torno do Timeu de Platão e do Cosmos aristotélico – finito e hierarquizado [33].

O estudioso romeno das religiões e da mitologia Mircea Eliade nos oferece uma justificativa da adoção do Cosmos aristotélico pela doutrina cristã [34] que foi discutida sucintamente em [11].

A aproximação entre o cristianismo e o aristotelismo teve um marco importante com a Filosofia de São Tomás de Aquino. De fato, a partir do século XIII, o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolástico, marcando-o definitivamente. Isso se deveu materialmente à descoberta de muitas obras de Aristóteles, e à tradução para o latim de algumas delas, diretamente do grego. Sob a pena de São Tomás de Aquino, inicia-se uma tentativa (bem-sucedida) de harmonizar a fé cristã e a razão. Para isso, São Tomás dedica-se a “aparar as arestas” que os ensinamentos aristotélicos poderiam oferecer à doutrina da Igreja, uma vez que tecnicamente Aristóteles era um pagão. Essa tendência foi parte importante da especulação filosófica da época. Em particular, a ideia aristotélica de um Cosmos finito no qual a Terra era o centro do Universo era atraente para a Igreja [34], talvez por representar um todo finito criado por Deus, o qual poderia bem ser controlado pela Igreja, além, é claro, de colocar o homem medieval – que se vê como feito à imagem e semelhança de Deus – no Centro do Universo. Logo, aos poucos, a Física aristotélica foi se transformando em um dogma defendido pela Igreja católica, não deixando espaço para que se questionasse a autoridade do Estagirita, o que seria entendido também como um ataque à instituição Igreja.

O caminho para a emancipação do aristotelismo foi longo. Lynn White, Jr. destaca o fato de que a Ciência Moderna é devedora de um rápido avanço nesse sentido durante os séculos XIII e XIV [35]. Segundo ele, a compreensão da Filosofia de Aristóteles levou a críticas e a um conhecimento novo de tal modo que não se sustentaria, em seu entendimento, a ideia de que a ciência moderna seria uma continuação pura e simples da ciência da antiguidade que havia sido interrompida. Há uma série de novos ingredientes devidos ao pensamento crítico desse período. Esse ponto de vista é compartilhado por vários autores, dentre os quais a filósofa alemã Anneliese Maier, para quem a História da Ciência entre os séculos XIII e XVII é uma história da gradual superação do aristotelismo [36]. Essa autora é de opinião que não houve uma única revolução nessa superação e tampouco ela se deu de forma contínua e progressiva, conforme sustenta o historiador da ciência francês Pierre Duhem [37]. A conclusão de Meier é que houve duas grandes fases em tal processo de mudança: a primeira no século XIV e a segunda no século XVII.

Para além dessa discussão, é importante enfatizar que a superação do Cosmos aristotélico está na base da construção de um novo Cosmos infinito e homogêneo, a partir do Renascimento. Além da reestruturação da compreensão do movimento, do espaço, do saber e do ser,666 Lembre-se que todos esses conceitos estiveram envolvidos na Revolução das Artes que teve começo no século XIII e culminou no Renascimento Italiano, como foi explicitado na Seção 0.2. tal superação, como enfatiza Koyré, implica e impõe a “reformulação dos princípios básicos da razão filosófica e científica”.

Do ponto de vista de uma história internalista da Ciência, a obra de Copérnico é considerada um importante divisor de águas no desenvolvimento científico. De fato, como afirma Koyré [38],

O ano de 1543, ano da publicação do De Revolutionibus Orbium Coelestium e da morte do autor, Copérnico, marca uma data importante na história do pensamento humano. Estamos tentados a considerar essa data como significando o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos, porque, mais que a conquista de Constantinopla pelos turcos ou a descoberta da América por Cristóvão Colombo, ela simboliza o fim de um mundo e o começo de outro.

Dificilmente poderíamos nos referir ao que se seguiu com palavras melhor escolhidas que as de Koyré [39] para sintetizar essa dissolução do Cosmos:

Essa ideia [Cosmos] é substituída pela ideia de um Universo aberto, indefinido e até infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais, um universo no qual todas as coisas pertencem ao mesmo nível do Ser, contrariamente à concepção tradicional que distinguia e opunha os dois mundos do Céu e da Terra. Doravante, as leis do Céu e da Terra se fundem. A astronomia e a física tornam-se interdependentes, unificadas e unidas. Isso implica o desaparecimento, da perspectiva científica, de todas as considerações baseadas no valor, na perfeição, na harmonia, na significação e no desígnio. Tais considerações desaparecem no espaço infinito do novo Universo. É nesse novo Universo, nesse novo mundo, onde uma geometria se faz realidade, que as leis da física clássica encontram valor e explicação.

Esse é o Universo que tem origem em Copérnico e, de certa forma, marca o fim da Idade Média. Ele será elaborado por Galileu, que lança as bases da Ciência Moderna, e, mais tarde, por Newton, que fará a grande síntese teórica, criando a Teoria da Gravitação Universal, unificando, então, formalmente e em caráter definitivo, a descrição física dos movimentos na Terra e nos Céus. Dessa forma, a partir do conceito de força e de espaço e tempo absolutos, Newton estabelece não só as causas dinâmicas dos movimentos celestes, como Kepler havia tentado alcançar, mas também que essa mesma força é responsável pelos movimentos de queda dos corpos massivos resultantes da atração deles pela Terra em sua superfície.

0.6 Um pequeno esboço da contribuição de Galileu à Astronomia

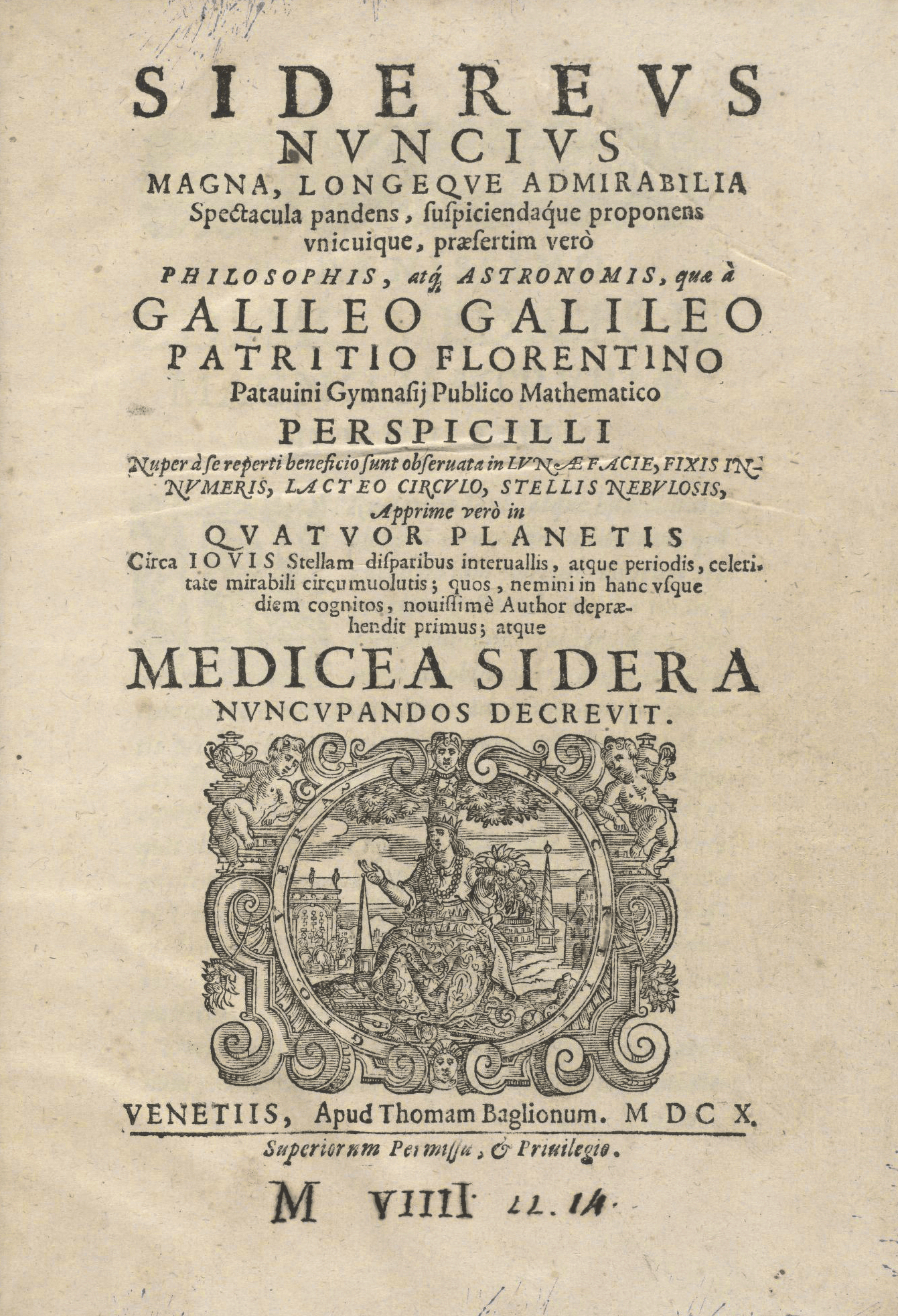

Sidereus Nuncius [40] é um folheto de 24 páginas (Fig. 8) escrito por Galileo Galilei e publicado em Veneza, em março de 1610.

Foi o primeiro tratado científico baseado em observações astronômicas realizadas com um telescópio. Contém os resultados das observações iniciais da Lua, das estrelas e das luas de Júpiter. Esse folheto foi impresso muito rapidamente, cerca de 2 meses após suas observações.

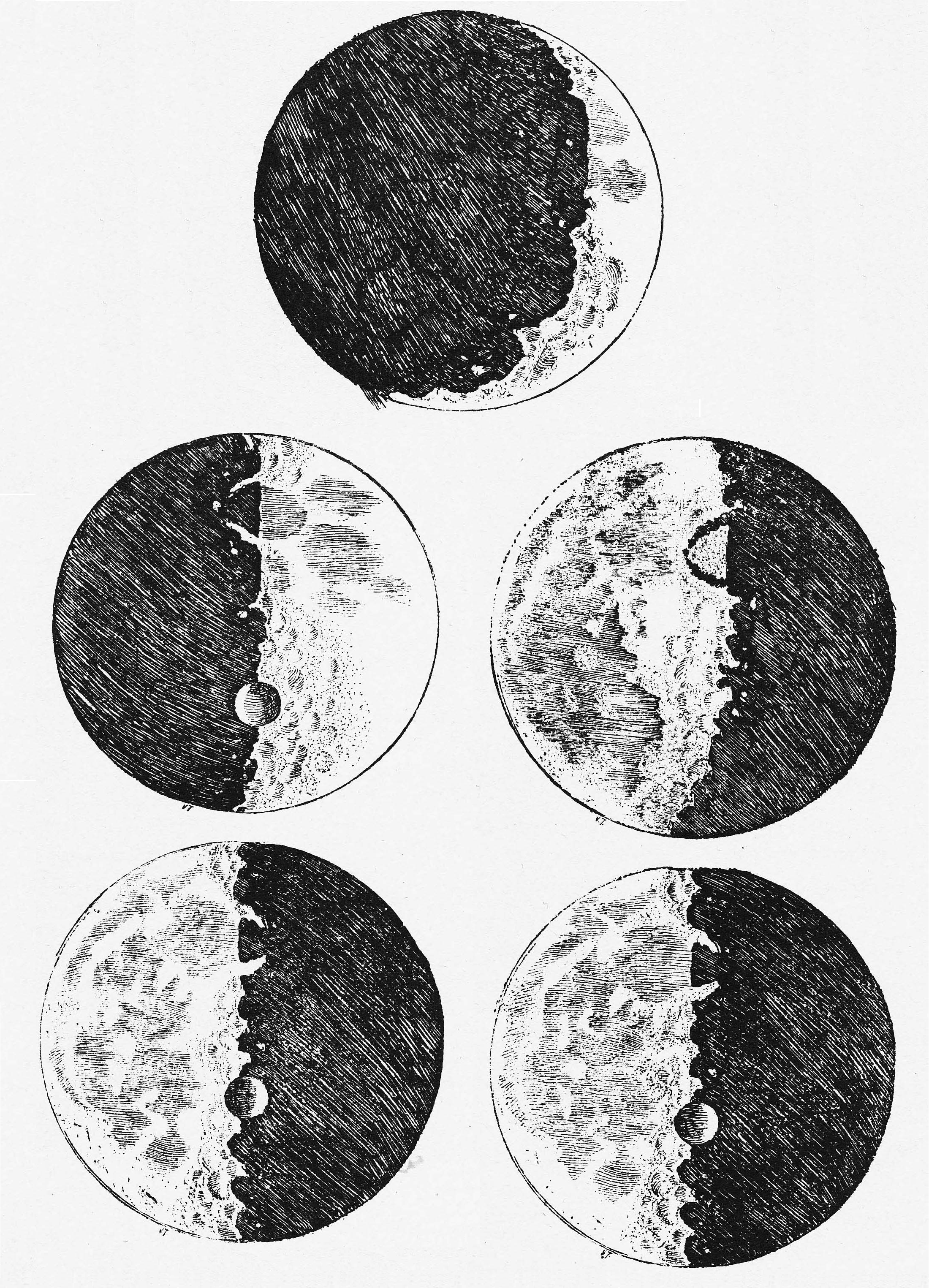

Nele há desenhos feitos pelo próprio Galileu, a partir de suas observações, mostrando que a superfície da Lua não é homogênea, pois apresenta crateras, montanhas e vales (Fig. 9), sugerindo uma semelhança com a Terra. Essa é uma evidência que contraria a hipótese da perfeição do Céu e de seus astros, como apregoava o aristotelismo.

Além disso, com o aperfeiçoamento da luneta, Galileu constatou que, ao longo do tempo, a face de Vênus se apresentava iluminada de maneira diferente, indicando que o planeta tem fases, como a Lua. Se Vênus girasse em torno da Terra, mais próximo do que o Sol, as suas fases teriam de ser idênticas às da Lua (Fig. 10), o que não foi verificado. Daí o físico pisano concluiu que o astro realiza um movimento de translação ao redor do Sol – e não em torno da Terra, como a teoria geocêntrica defendia.

0.7 O confronto de ideias e o caminho para a condenação

Esta é, em síntese, a cronologia dos principais passos de Galileu, colaboradores e de seus opositores durante o longo processo de perseguição/julgamento/condenação do físico pisano:

-

•

Em 1609, Galileu apontou pela primeira vez uma luneta para o céu com o propósito de investigá-lo cientificamente.

-

•

Em 1610 é publicado o livreto Sidereus Nuncius, com as primeiras observações de Galileu.

-

•

Em 21 de dezembro de 1613, Galileu escreve ao amigo e padre Benedetto Castelli, matemático na Universidade de Pisa, defendendo que as referências bíblicas aos eventos astronômicos não deveriam ser tomadas como literais porque os escribas as teriam simplificado para serem compreendidas pelos comuns. Ele também afirma que o modelo heliocêntrico de Copérnico não era incompatível com a Bíblia [41].

-

•

Em Nápoles, no ano de 1615, Paolo Antonio Foscarini, um padre e cientista carmelita, publica uma carta aberta com o título Sopra l’opinione de’ Pittagorici, e del Copernico. Della mobilità della terra, e stabilità del sole, e del nuovo pittagorico sistema del mondo. Pela primeira vez um clérigo defende abertamente o copernicanismo.

-

•

Nesse mesmo ano, o humanista e padre Giovanni Ciampoli, aliado de Galileu, lhe escreve demonstrando sua preocupação com a publicação do livro de Foscarini, posto sob escrutínio pela Inquisição.

-

•

Ainda no começo desse ano, Foscarini enviou uma cópia de seu livro sobre a mobilidade da Terra junto com uma carta ao cardeal Roberto Belarmino, obra esta que viria a ser condenada mais tarde pela Inquisição Romana, juntamente com o livro de Nicolau Copérnico.

-

•

O cardeal Belarmino responde a Foscarini com uma carta datada de 12 de abril de 1615, e envia uma cópia a Galileu, que é citado nominalmente na carta. Nela, o cardeal adverte aos dois ser prudente que ambos se limitem a tratar o heliocentrismo como um fenômeno meramente hipotético e não fisicamente real. Além disso, acautela-os que interpretar o heliocentrismo como fisicamente real seria “uma coisa muito perigosa, provavelmente não apenas para irritar todos os filósofos e teólogos escolásticos, mas também por prejudicar a Fé Sagrada ao tornar a Sagrada Escritura como falsa”.

-

•

Em 1615, Galileu escreve um ensaio tentando acomodar o copernicanismo com as doutrinas da Igreja Católica e o envia como carta a Madame Cristina de Lorena, Grã-duquesa da Toscana. Nela, Galileu argumenta que a teoria copernicana não era apenas uma ferramenta de cálculo matemático, mas uma realidade física. Essa carta, junto com a enviada a Castelli, em 1613, e alguns outros textos (escritos entre dezembro de 1613 e o final de 1615) foram traduzidos e coligidos em um livro publicado pela Unesp [41].

-

•

Em um relatório de 24 de fevereiro de 1616, a Inquisição emite um parecer contrário ao heliocentrismo.

-

•

Em 5 de maio de 1616, a obra maior de Copérnico é incluída no Index librorum prohibitorum777Criado em 1559, pelo Papa Paulo IV, trata-se de um índice contendo a “lista negra” de livros, segundo a Igreja, ou seja, das obras proibidas (e banidas) aos cristãos por apresentarem conteúdos teológicos contrários (na avaliação da Inquisição) ao Cristianismo. Esse Index só foi suprimido, pasme o leitor, em 1966, pelo Concílio do Vaticano II. pela Sagrada Congregação do Vaticano.

-

•

Em outubro de 1623, Galileu escreve Il Saggiatore [42]. Embora pretenda tratar de uma questão referente a um cometa, na qual, sabe-se hoje, a posição de Galileu era equivocada, essa obra ficou famosa pela defesa galileana de que a Matemática deve ser a linguagem da Física.

-

•

Aos 60 anos, Galileu começa a escrever sua grande obra sobre Cosmologia, Diálogo sobre os sistemas máximos, publicados em 1632.

- •

-

•

Com base em uma sentença da Inquisição, emitida em 22 de junho de 1633, a Igreja Católica condenou Galileu Galilei por heresia, após uma batalha de quase 20 anos entre o astrônomo italiano e o Vaticano [45]. Sua pena foi comutada para prisão domiciliar, na qual permanecerá por todo o resto de sua vida.

-

•

Impedido de se dedicar à Astronomia, Galileu começa a se dedicar aos estudos de Mecânica e queda dos corpos, formalizados, mais tarde (1638), em sua famosa obra Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove scienze attenenti alla mechanica & i movimenti locali [46].

0.8 Viri Galilei, quid statis adspicientes in coelum?

O que estava em jogo para Galileu quando ele apontou uma luneta para o Céu? Era sua intenção por à prova o geocentrismo aristotélico e justificar o heliocentrismo copernicano? Por mais instigante que sejam essas questões, dificilmente teríamos como respondê-las sem recorrer a especulações. Essa indagação não é nova; na verdade, quase tão antiga quanto esse ato de Galileu. De fato, em dezembro de 1614, o frade dominicano Tommaso Caccini dirigiu-se em público a ele e seus seguidores, com uma pergunta similar, escolhida como título dessa Seção.888Cuja tradução é: “Homens da Galileia, por que estais aí a olhar para o céu?” Acreditamos que seria mais prudente e eficaz substituí-la por outra diferente, que permita uma resposta mais objetiva, baseada em fatos, testemunhos escritos ou na própria Obra do físico pisano.

Por exemplo, podemos nos perguntar o que realmente estava sendo colocado em jogo por Galileu a partir das observações colhidas com sua luneta. Ou seja, seu problema com a Igreja resumiu-se à sua posição intransigente com relação ao debate sobre o heliocentrismo? A resposta mais frequente a tal pergunta é sim! Além do ataque à autoridade de Aristóteles, contido em sua posição, ele estaria contribuindo para o que o psicanalista austríaco Sigmund Freud chamou de a primeira ferida narcísica [47], assim chamada por ferir o ego humano. O ponto aqui é que o homem, que se acreditava feito à imagem e semelhança de Deus e pensava ser um ocupante privilegiado do centro do Universo (a Terra), torna-se, de repente, um ser periférico, à medida que a Terra passa a ser vista tão somente como um dos planetas que giram ao redor do Sol. O impacto direto disso sobre o imaginário coletivo de uma sociedade eminentemente religiosa e teocêntrica não é difícil de imaginar. Seria essa, então, toda a causa e essência do problema? Ou havia ainda mais coisas envolvidas nessa disputa – do ponto de vista cognitivo, epistemológico ou mesmo do discurso sobre a Natureza – capazes de incomodar a Igreja? Não teria sido o heliocentrismo um amplo campo de batalha no qual Galileu, ao se posicionar firmemente em sua defesa, recorre a outros pontos de vista (e argumentos) originais e essenciais para a sua concepção de Mundo (e do que deveria ser o método científico), os quais seriam igualmente (ou ainda mais) inaceitáveis para a Igreja Romana? Tendemos a responder afirmativamente a essa questão como veremos a seguir.

Nossa intenção a longo prazo é fazer um estudo histórico-filosófico sistemático no sentido de lançar luz sobre essas indagações. Como tal estudo está apenas começando, nos limitamos aqui a “pensar alto” e a destacar alguns pontos que nos parecem relevantes, além de tecer alguns comentários sobre nossas conclusões preliminares. Em princípio, ficaremos circunscritos às cartas escritas por Galileu, nas quais ele se defendia das acusações de heresia e algumas publicações entre 1613 e seu julgamento, além do que escreveu em O Ensaísta.

Porém, antes de prosseguirmos, recordemos um enfoque muito diferente com relação ao processo de Galileu [48]. Segundo o historiador italiano Pietro Redondi, a concepção atomística da matéria aceita por Galileu (e não sua defesa do heliocentrismo) estaria na origem de seu problema com a Inquisição [49]. Sua tese polêmica baseia-se na premissa de que, uma vez que os átomos são imutáveis, indestrutíveis e indivisíveis, fica logicamente impossibilitada a transformação do pão e do vinho, respectivamente, na carne e no sangue de Cristo, pondo, por conseguinte, em xeque um importante dogma da Igreja: a eucaristia.999 Supondo plausível a tese de Redondi, é lícito imaginar que a concepção atual de partículas elementares, na qual a elementaridade não está mais relacionada à indestrutibilidade dos constituintes últimos da matéria, pode ter sido levada em conta na revisão do processo de heresia de Galileu e ter contribuído, de alguma forma, para a sua absolvição, por parte do Vaticano. Até onde sabemos, sua tese não foi aceita pela maioria dos historiadores da Ciência [50, 51].

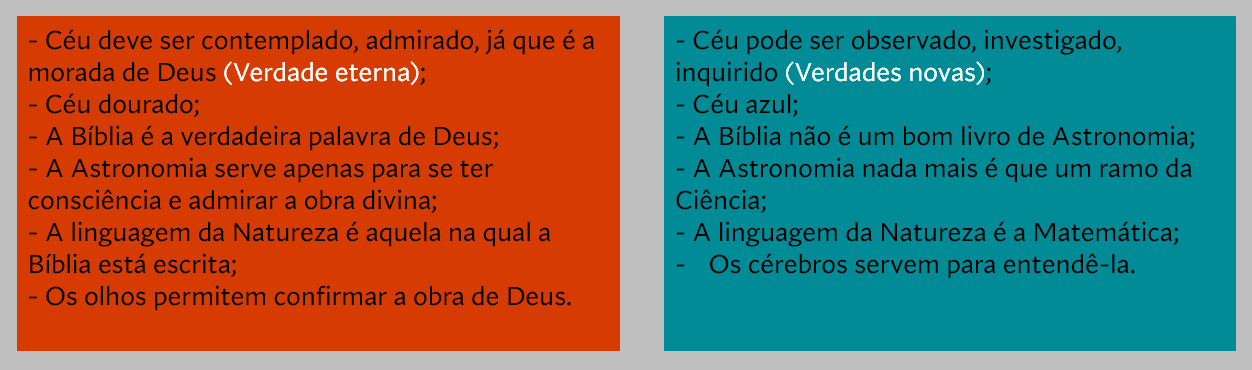

No quadro-resumo da Fig. 11 colocamos, lado a lado, alguns tópicos que marcaram a diferença entre a posição eclesiástica e a galileana.

Nos albores do século XVII, a concepção que a Igreja tinha com referência à Astronomia ainda está arraigada ao imaginário e à representação do céu dourado. Assim sendo, no pensamento escolástico, a Astronomia serve apenas para se ter consciência e venerar a obra divina. O Céu deve ser admirado e apreciado, como mencionado na Seção 0.2. O ícone dessa relação homem-céu poderia ser os olhos, com os quais o homem vê e extasia-se com a Obra divida. Essa determinação, claramente, é inseparável da ideia de verdade absoluta, que se relaciona ao eterno, como veiculada pelo Livro Sagrado (a Sagrada Escritura). Já para Galileu, o ícone dessa mesma relação seria o cérebro, através do qual o homem busca uma compreensão racional do mundo que o cerca, incluindo o Céu.

Esta característica nos remete, como foi dito na Seção 0.2, ao fato de que, a partir da revolução que tem início na Arte com Giotto, a “ideologia bizantina do eterno” passa a ser substituída pela “ideologia da história”, como apropriadamente afirmou Giulio Argan. Ainda usando suas palavras, essa nova atitude contribui para formar “o pensamento de que a consciência da história seja a base de todo interesse cognitivo e ético”. E a História, construída pelo homem, inevitavelmente, nos leva a novas verdades. As verdades podem, por conseguinte, ser provisórias. Logo, ao aceitar que a investigação científica é capaz de conduzir a novas verdades a partir de um processo cognitivo humano envolvendo, como defendia Bacon (Seção 0.3), a observação, a experimentação, a elaboração de hipóteses e a necessidade de verificação independente, vemos, na atitude inicial de Galileu,101010Sua originalidade foi incorporar ainda a Matemática como linguagem da Física e da Astronomia. mutatis mutandis, uma postura muito semelhante àquela de Giotto no século XIII. Ele admite, enfim, que a Verdade deva ser buscada no Livro da Natureza e não tão somente na Bíblia, quando o assunto é o mundo real que nos cerca. Cria-se uma tensão entre os dois Livros. Estamos observando um período histórico no qual se nota, usando a expressão de Cassirer, o aparecimento de um novo estado de tensão do pensamento [52], característico do início do Renascimento. Dito de outra forma:

Assim como as artes plásticas buscam fórmulas plásticas de conciliação, também a filosofia busca fórmulas conceituais de conciliação “entre a confiança medieval em Deus e a confiança do homem do Renascimento em si mesmo” [52].

Mas esta conciliação vai ter seu preço. De outra parte, quanto ao processo de secularização da Ciência, ainda segundo Cassirer, ele “se consuma no momento em que, mais tarde, a revelação do ‘livro da natureza’ é contraposta à revelação da Bíblia”, como efetivamente fará Galileu Galilei.

Chegamos aqui a um ponto crucial, para o qual Galileu deu uma contribuição original e fundamental, de grande impacto no desenvolvimento do conhecimento científico, mas que lhe custou a sua liberdade. Em primeiro lugar, é preciso entender que não pode haver qualquer oposição de princípio entre o Livro das Sagradas Escrituras e o Livro da Natureza. É essa equivalência, no fundo, que garante a velha crença de que ambos são livros capazes de nos levar a Deus. É ela que reflete a unidade do criador divino na natureza. Aceito isso, a dificuldade surge quando, ainda que seja aparentemente, nos confrontamos com alguma contradição entre ambos. Sobre este ponto específico, na carta a Dom Benedetto Castelli [41], Galileu afirma “que a Sagrada Escritura não pode nunca mentir ou errar, mas serem os seus decretos de absoluta e inviolável verdade”. E prossegue dizendo que

Só teria acrescentado que, se bem a Escritura não pode errar, não menos poderia às vezes errar alguns dos seus intérpretes e expositores, de vários modos. Entre estes, um seria muitíssimo grave e frequente; quando quisesse deter-se sempre no puro significado das palavras; porque, assim, apareceriam aí não apenas diversas contradições, mas graves heresias e mesmo blasfêmias.

Esse tipo de tentativa de contornar um problema incontornável, leva Galileu, sucessivamente, a apresentar, em sua defesa, argumentos semelhantes a esses em suas cartas, às vezes parecendo-nos verdadeiros sofismas. Claro que a História nos mostra que foram todos infrutíferos. Galileu havia introduzido uma assimetria irremediável entre o Livro das Escrituras e o Livro da Natureza. Nessa vã tentativa de defesa, levantou claramente a limitação da palavra. Em última análise, ele confere [53]

à revelação contida na obra [no Livro da Natureza] a primazia em relação à palavra: pois a palavra é algo que existe e perdura como algo que, direta e presentemente, se nos oferece à consulta.

Portanto, ele está admitindo que a linguagem da Bíblia não é apropriada à Ciência, além de explicitar, em algumas cartas, que o propósito da Bíblia não é absolutamente dar uma descrição detalhada do Mundo, até mesmo porque não é sua verdadeira intenção.

Copérnico tira o homem do centro do Mundo, mas Galileu o recoloca, de certa forma, no centro; mais especificamente, no centro do Livro da Natureza. Nesse caminho, o físico pisano torna-se um crítico da palavra, da autoridade, e do discurso bíblico em torno à Natureza. A linguagem calcada na palavra, mais suscetível a interpretações, deve ser substituída por outra, mais formal e menos ambígua: a Matemática. Essa seria a linguagem capaz de levar a construções sintáticas mais rigorosas e mais livres da opinião, da doxa, tornando-se, idealmente, imune às disputas teológicas.

De fato, em 1623, dez anos antes da sua condenação, Galileu formaliza o que se pode chamar de seu elogio à Matemática como linguagem do universo físico, no seu novo livro Il Saggiatore. Sua ideia sobre o papel da Matemática pode ser sintetizado pela seguinte citação [42]:

A filosofia está escrita neste grande livro continuamente aberto para os nossos olhos (quero dizer, o universo), mas que não pode ser compreendido sem antes aprendermos a compreender a língua, conhecer os caracteres nos quais está escrito. Ele é escrito em linguagem matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma palavra: sem estes se estará vagando num labirinto escuro.

Com isso, Galileu atribui um significado um pouco diferente à observação. Para ele é preciso, segundo Cassirer, que o espírito humano seja capaz de relacionar o conteúdo, o fruto de sua percepção, àquelas formas básicas do conhecimento, cuja imagem primordial ele deve carregar consigo. “Somente graças a essa relação e a essa interpretação é que o livro da natureza se nos torna legível e compreensível” [54]. É preciso observar, fazer hipóteses, traduzir o fenômeno matematicamente e confrontar os resultados esperados com a experiência.

Percebemos até aqui que estão implícitas, também no trabalho de Galileu, três características iguais ou análogas àquelas que destacamos na revolução da arte pictórica do século XIII que se originou com Giotto. São elas: a valorização do indivíduo e da história; a tentativa de secularização não da Arte mas da Física e da Astronomia; e a busca por uma representação mais real da Natureza.

Outra característica daquele período apontada na Seção 0.2 foi a Geometrização da Pintura. No que concerne à Astronomia, já mencionamos as contribuições de Copérnico e Kepler (Seção 0.5). Mas há que se mencionar também Galileu. De fato, ao dedicar-se à questão do movimento depois de sua prisão domicilar, Galileu recorre à Geometria para estudar e descobrir as leis de movimento na Terra. Didaticamente, esse tema foi abordado em [55].

Deixamos por último a tentativa de representar o movimento, também presente no trabalho de Galileu, pois ela é tratada tardiamente em sua obra. Na Astronomia, já mencionamos a tentativa de Kepler de explicar fisicamente o movimento dos planetas. Na verdade, essa busca faz parte de uma tendência que permeia todo o Renascimento, ou seja, o desejo de entender a Natureza a partir de seus próprios princípios. E ao se projetar esse desejo à descrição do movimento dos céus, esbarramo-nos num sério obstáculo herdado do pensamento medieval, a saber, a ideia de que há um destino pré-estabelecido para o Mundo e que nosso destino está, de alguma forma, escrito nos céus, cabendo à Astrologia ler e decifrar os signos desses destinos. Esse ponto é importante [11] pois a doutrina cristã, que permeou e dominou a Idade Média no Ocidente, baseia-se no pressuposto da existência de uma providência geral regendo o Mundo e os destinos do Homem. É, por consequência, um período no qual a Astrologia desempenha uma função central na sociedade medieval [56]. Foi Kepler quem abriu a porta para que a credibilidade da Astronomia superasse a da Astrologia. Desse momento em diante, abala-se a ideia de uma ordem cósmica (já comprometida pela revolução copernicana, como foi visto), dominada por um determinismo divino, o espaço geométrico começa a tomar o lugar do espaço hierarquizado, mítico e mágico do imaginário medieval, e o homem torna-se mais livre para exercer sua razão e desenvolver uma visão do Mundo e, em particular, do Céu, menos divina, mais “humanizada”.

Assim, abre-se caminho para que o estudo dos movimentos dos corpos celestes se livrem de qualquer conotação mítica e possa se reduzir à procura de uma explicação em termos de forças inatas que agem na Natureza. Foi nesse sentido que Kepler buscou uma unificação da Astronomia com a Física, tentando estabelecer a causa dinâmica das órbitas dos planetas em torno do Sol, sem sucesso, no entanto.

Como é bem sabido, Galileu dedicou-se ao estudo matemático dos movimentos locais e publicou seus resultados em seu famoso livro Duas novas ciências [46]. A maior dificuldade posta para a Física, entre meados do século XVI e início do século XVII, foi compreender o movimento e suas causas. Com efeito, dados o espaço euclidiano tridimensional e o tempo linear, o cenário do Mundo onde se desenvolveram a Física e a História como ciências possíveis de há tempos estava posto, mas a compreensão do movimento exigiria, um novo esquema causal, uma revolução completa na Ciência e na Cultura, associada ao nome de Isaac Newton, mas devedora também a Copérnico, Kepler e Galileu [11, 20].

Vimos, ao longo do texto, que, para que Galileu pudesse apontar sua luneta para o céu, foi necessário, antes, que alguém pintasse o céu de azul. Nossa contribuição original aqui refere-se a termos mostrado que quem passou a pintar o céu de azul numa cultura que o desejava dourado, Giotto, percorreu um trajeto conceitual semelhante ao trilhado por Galileu séculos mais tarde.

Por outro lado, argumentamos que seria uma super simplificação atribuir o infortúnio de Galileu com a Igreja pura e simplesmente à sua defesa do heliocentrismo. É claro que ele contraria diretamente algumas passagens da Bíblia, como aquela na qual Deus teria parado o movimento do Sol a pedido de Josué. Mas, esse tipo de contradição pode ser visto como de caráter mais pontual, tendo Galileu oferecido em sua carta a Dom Benedetto Castelli, por exemplo, alternativa para contornar o problema. O heliocentrismo foi, na realidade, a ponta de um iceberg. As consequências de ter apontado uma luneta para o céu foram muito além desse detalhe. Galileu, a partir de suas observações, mas também da concepção própria que tinha do que é observar a Natureza e do que deveria ser a Ciência, introduziu uma assimetria entre os dois Livros: o da Escritura e o da Natureza. Com ela, claramente a Igreja se viu ameaçada, a partir do momento em que Galileu critica o uso das palavras e do discurso baseado na linguagem comum como meio de descrever a Natureza e seus comportamentos. Além disso, há a possibilidade aterradora de que as verdades não sejam mais eternas e, em vista disso, mais cedo ou mais tarde, essa vulnerabilidade do conceito de Verdade abalaria (ou pelo menos ameaçaria) os dogmas da Igreja. A defesa da Matemática como linguagem da Astronomia e da Física [57] minaria a autoridade eclesiástica, como efetivamente ocorreu, ainda que de forma lenta, mas inexorável.

Einstein referiu-se a quanto Galileu representou uma ameaça aos dogmas caros à Igreja com essas palavras [58]:

O leitmotif que reconheço na obra de Galileu é a luta apaixonada contra qualquer tipo de dogma baseado na autoridade. Apenas a experiência e a reflexão cuidadosa são aceitos por ele como critérios de verdade. Hoje em dia, nos é difícil entender quão sinistra e revolucionária tal atitude pareceu na época de Galileu, quando apenas duvidar da verdade de opiniões que não tinham base, exceto na autoridade, era considerado um crime capital e punido em conformidade.

Em suma, certamente o frade Tommaso Caccini não poderia ter a menor ideia do amplo impacto transformador que estaria contido na resposta galileana à sua indagação: Viri Galilei, quid statis adspicientes in coelum?

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer a Alessandra Balbi, Felipe Silveira e Roberto Moreira Xavier de Araújo pela ajuda na revisão final do texto. A Moreira deixamos também nosso reconhecimento por algumas sugestões feitas que permitiram uma maior clareza do texto.

Referências

- [1] Marcos Cesar Danhoni Neves. A Astronomia dos Antigos. Capítulo 3 deste livro.

- [2] Maurice A. Finocchiaro. Galileo and the art of reasoning: Rhetorical foundation of logic and scientific method. Dordrecht: Reidel, 1980.

- [3] Pablo Rubén Mariconda. Galileu e a ciência moderna. Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria, v. 9, n. 16, jul./dez., p. 267-292, 2006.

- [4] Do ponto de vista científico, possíveis fontes de influência sobre o pensamento de Galileu são discutidas na obra de William A. Wallace. Prelude to Galileo: Essays on Medieval and Sixteenth-Century Sources of Galileo’s Thought. Boston: D. Reidel Publishing Company, 1981.

- [5] Sobre a tenaz batalha político-cultural empreendida por Galileu para fazer valer os direitos da Razão na sociedade de seu tempo, veja o clássico de Ludovico Geymonat. Galileo Galilei. Torino: Einaudi, 1969. Cf. também, do mesmo autor, a edição em inglês Galileo Galilei: A Biography and Inquiry into his Philosophy of Science. New York: McGraw-Hill, 1965.

- [6] Roberto Moreira Xavier de Araújo. Comunicação pessoal, 1983.

- [7] Francisco Caruso. O gradual abandono do céu dourado. Norte Ciência, vol. 3, n. 1, p. 62-69, 2012.

- [8] Cyril Mango. The Art of Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents. New York: Prentice-Hall, 1972.

- [9] Francisco Caruso. Arte e Ciência: dois exemplos singulares de aproximação. Vitruvian Cogitationes, Maringá, v. 2, n. 1, p. 14-44, 2021.

- [10] Gilbert Keith Chesterton. São Francisco de Assis. Tradução de Luis Reyes Gil. São Paulo: Editora Mundaréu, p. 137, 2016.

- [11] Francisco Caruso & Roberto Moreira Xavier. O livro, o espaço e a natureza: ensaio sobre as leituras do mundo, as mutações da cultura e do sujeito, segunda edição revista e ampliada. São Paulo: Livraria da Física, 2020.

- [12] Ernst Cassirer. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. Tradução de João Azenha Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

- [13] Samuel Y. Edgerton. The Heritage of Giotto’s Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution. Ithaca, New York and London: Cornell University Press, 1991.

- [14] Miriam S. Bunim. Space in Medieval Painting and the Forerunners of Perspective. New York: AMS Press, 1970.

- [15] Francisco Caruso. O Universo da Luz. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 42, e20200250, 2020.

- [16] John White. The Birth and Rebirth of Pictorial Space, third edition. London & Boston: Faber and Faber, 1987.

- [17] Giulio Carlo Argan. História da Arte Italiana, vol. 1. Tradução de Vilma de Katinsky. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

- [18] Ernst Hans Gombrich. A História da Arte, 16 edição. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

- [19] Michael Baxandall. Luz & Sombra. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

- [20] Francisco Caruso & Roberto Moreira Xavier de Araújo. A Física e a geometrização do mundo: construindo uma cosmovisão científica. In: Jenner Barreto Bastos Filho; Nádia Fernanda Maia de Amorim; Vinicius Nobre Lages (Orgs.): Cultura e Desenvolvimento: A Sustentabilidade Cultural em Questão. Recife: EDUFPE, p. 85-106, 1999.

- [21] Francisco Caruso. Pintura, Física e Geometria: como os pensadores do período renascentista utilizaram o legado franciscano para dar uma forma às várias expressões artísticas. Leituras da História, v. 34, p. 60-65, 2010.

- [22] Francisco Caruso & Vitor Oguri. Física Moderna: Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos, segunda edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Ed, LTC, 2016.

- [23] Umberto Eco. Arte e Bellezza nell’Estetica Medievale. Milano: Bompiani, p. 59, 1987.

- [24] Paul Zumthor. La Misura del Mondo: la rappresentazione dello spazio nel Medio Evo. Tradução para o italiano de Simonetta Varvaro. Bologna: Il Mulino, p. 20, 1995.

- [25] Ierome Bernard Cohen. La Rivoluzione nella Scienza. Milano: Longanesi & Co., 1988.

- [26] O. Gingerich. The eye of the heaven: Ptolomy, Copernicus, Kepler. New York: American Institute of Physics, 1993.

- [27] James M. Lattis. Between Copernicus and Galileo: Christoph Clavius and the Collapse of Ptolemaic Cosmology. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

- [28] Douglas C. McMurtrie. The Book: The Story of Printing and Bookmaking. New York: Oxford University Press, 1965.

- [29] N. Copernicus. De Revolutionibus Orbium Coelestium. Nuremberga: Johannes Petrjus, 1543. Cf. edição de Jerzy Dobrzychi (Ed.). Nicholas Copernicus on the Revolutionibus. Translation and Commentary by Edward Rosen. Cracow: Polish Scientific Press, Deukarnia Narodowa, 1978. Também disponível em português com tradução de A. Dias Gomes e Gabriel Domingues, com introdução e notas de Luiz Albuquerque, a partir da edição da Officina Henricpetrina, 1566, Basileia. As Revoluções dos Orbes Celestes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.

- [30] D. Sobel. A More Perfect Heaven: How Copernicus Revolutionized the Cosmos. New York: Walker & Company, 2011.

- [31] Johannes Kepler. Dissertatio cum Nuncio Sidereo accedit Narratio de quattro iovis satellitibus, 1596. A edição utilizada foi publicada em Torino, pela Bottega d’Erasmo, 1972.

- [32] Richard Westfall. A vida de Isaac Newton. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

- [33] Veja a esse propósito Alexandre Koyré. Aristotelismo e Platonismo na Filosofia da Idade Média. Reproduzido in Estudos de História do Pensamento Científico. Rio de Janeiro & Brasília: Forense Universitária e Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 22-45.

- [34] Mircea Eliade. O Sagrado e o Profano: A Essência das Religiões. Tradução de Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, p. 25-26, 2013.

- [35] Lynn White, Jr. Medieval Religion and Technology: Collected Essays. Los Angeles: University of California, 1978.

- [36] Anneliese Maier. Scienza e Filosofia nel Medioevo. Saggi sui secoli XIII e XIV. Introduzione e traduzione di Massimo Parodi & Achile Zoerle. Milano: Jaca Book, 1983. Consulte também Steven D. Sargent (Ed.). On the Threshold of Exact Science. Selected Writings of Anneliese Maier on Late Medieval Natural Philosophy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.

- [37] Pierre Duhem. Études sur Leonard de Vinci, 3 volumes. Paris: A. Hermann, 1906.

- [38] Alexandre Koyré. La Révolution Astronomique: Copernic, Kepler, Borelli. Paris: Hermann Impr. Union, p. 15, 1961.

- [39] Alexandre Koyré. Études d’histoire de la pensée scientifique. Paris: Éditions Gallimard, 1973. Editado no Brasil com tradução de Márcio Ramalho. Estudos de História do Pensamento Científico, op. cit., p. 155, 1982.

- [40] Galileo Galilei. Sidereus Nuncius. Veneza: Apud Thomam Baglionum, 1610. Veja a tradução para o português de Carlos Ziller. A mensagem das estrelas. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins & Salamandra, 1987. Há uma versão digital do original disponível em https://library.si.edu/digital-library/book/sidereusnuncius00gali, acesso em 15 de março de 2022.

- [41] Galileo Galilei. Ciência e Fé. Segunda edição revista e ampliada. Organização e tradução de Carlos Arthur R. do Nascimento. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

- [42] Galileo Galilei. Il Saggiatore. Milano: Istituto Editoriale Italiano, s/d, pp. 44-5. Publicado originalmente em outubro de 1623.

- [43] Richard S. Westfall. Essays on the Trial of Galileo. Indiana: University of Notre Dame Press, 1990.

- [44] Giorgio de Santillana. The Crime of Galileo. Chicago: The University of Chicago Press, 1955.

- [45] Annibale Fantoli. Galileu pelo copernicanismo e pela Igreja. Tradução de Dom Sergio Braschi. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

- [46] Veja a edição em português: Galileu Galilei. Duas novas ciências, segunda edição. Tradução e notas Letizio Mariconda e Pablo R. Mariconda. São Paulo: Nova Stella Editorial & Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins & Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, 1988.

- [47] Sigmund Freud. Obras Completas, volume 13. Conferências Introdutórias à Psicanálise (1916-1917), Terceira Parte: Teoria Geral das Neuroses (1917). Tradução de Sergio Tellaroli. Primeira edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 380-381.

- [48] Sergio M. Pagano (a cura di). I documenti del Processo di Galileo Galilei. Ex Aedibvs Academicis in Civitate Vaticana: Pontificia Academia Scientiarum, 1984.

- [49] Pietro Redondi. Galileo Eretico. Torino: Giulio Einaudi, 1983.

- [50] Richard S. Westfall. The Case of Galileo: Galileo: Heretic. (Galileo eretico.) Pietro Redondi. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1987. x, 356 pp. + plates. $29.95. Translated from the Italian edition (Turin, 1983) by Raymond Rosenthal. Science, vol. 237, Issue 4818, pp. 1059-1060, 1987.

- [51] Guillermo Boido. Pietro Redondi y el atomismo de Galileo: entre la historia y la ciencia ficción histórica. Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional de Córdoba, 1997. Disponível em http://hdl.handle.net/11086/4346, acesso em 28 de março de 2022.

- [52] Ernst Cassirer. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento, op. cit., p. 127.

- [53] Ernst Cassirer. Idem, p. 94, referindo-se à carta escrita por Galileu a Diodati, em 15 de janeiro de 1633, da qual reproduz um trecho em nota de pé de página.

- [54] Ernst Cassirer. Idem, p. 93-4.

- [55] Francisco Caruso, Adílio Jorge & Vitor Oguri. Galileu na sala de aula. São Paulo: Livraria da Física, 2013.

- [56] Lynn Thorndike. The True Place of Astrology in the History of Science. Isis: A Journal of the History os Science Society, v. 46, n. 3, p. 273-278, 1955.

- [57] Para uma abordagem crítica desse assunto, ainda que resumida, veja: Jonathan Powers. Philosophy and the New Physics. London and New York: Methuen, 1982.

- [58] Albert Einstein. Preface to the Galileo’s Dialogue Concerning the Two Chief World Systems translated, with revised notes, by Stillman Drake. Berkeley: University of California Press, 1953. A citação reproduzida no corpo do texto foi traduzida pelo autor.