Neues aus dem Kondo-Wunderland

Kondomania

S. KIRCHNER S. PASCHEN

Vor knapp 90 Jahren wurde der Kondo-Effekt erstmals experimentell beobachtet. Es dauerte 30 Jahre, bis eine theoretische Erklärung gelang. Heute ist Kondo-Physik akueller denn je.

Ursprünglich bezeichnet der Kondo-Effekt einen Streumechanismus von Elektronen in Metallen, die Störstellen mit internen quantenmechanischen Freiheitsgraden besitzen. Das charakteristische dynamische Wechselspiel zwischen lokalisierten und itineranten Zuständen tritt in vielen unterschiedlichen Formen auf. Mittlerweile ist klar, dass der Kondo-Effekt die Eigenschaften verschiedenster Klassen von Quantenmaterialien prägt und ein Schlüssel für das Verständnis ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften ist. Im Folgenden umreißen wir eine Auswahl der wichtigsten Entwicklungen dieser Kondomania.

Kondo-Effekt

Einfache Metalle sind vor allem als gute elektrische Leiter bekannt. Das Sommerfeld-Modell beschreibt ihre Leitungselektronen als ein wechselwirkungsfreies Gas, in dem die Elektronen auf beachtlich hohe Geschwindigkeiten kommen. Das ist durch die Quantisierung ihrer Zustände und das Pauliverbot, wonach ein Zustand maximal mit zwei Elektronen besetzt sein kann, bedingt. Das Pauliverbot führt zu einem Grundzustand, der durch ein sukkzessives Auffüllen der erlaubten Impulseigenzustände gegeben ist. Die besetzten Zustände mit der höchsten Energie im Grundzustand, der Fermi-Energie, bilden eine Fläche im Impulsraum, die Fermi-Fläche genannt wird. Gitterfehlstellen, Fremdatome oder auch kollektive Anregungen können zur Streuung der Elektronen führen Ros99.1 .

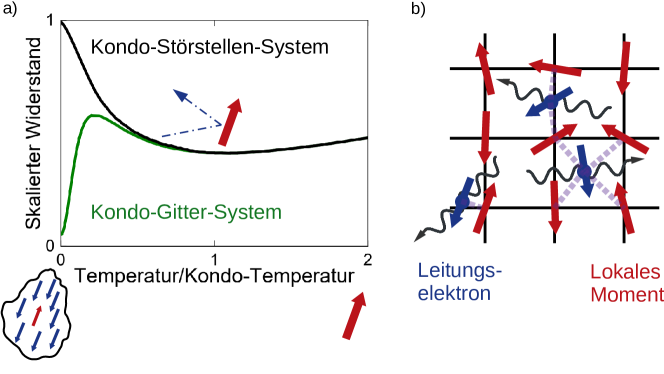

Es ist charakteristisch für metallische Systeme, dass die Streurate mit steigender Temperatur zunimmt. Falls ein Metall jedoch Störstellen mit intrinsische Freiheitsgraden besitzt, die an die Leitungselektronen ankoppeln, ist dies anders: die Streurate und damit auch der elektrische Widerstand steigt mit fallender Temperatur (Abbildung 1 a). Im einfachsten Fall ist die Störstelle ein Spin, der über die Austauschwechselwirkung an die Spins der Leitungselekronen ankoppelt. Andere Arten von Störstellen werden wir später noch kennenlernen. Die Ursache für diesen Widerstandanstieg bei tiefen Temperaturen ist der Kondo-Effekt. Er ist nach dem japanischen Physiker Jun Kondo benannt, der in den 1960er Jahren zeigte, dass Vielteilchenprozesse für dieses Verhalten verantwortlich sind Hewson .

Vielteilchenprozesse im Metall betreffen Leitungselektronen in der Nähe der Fermi-Energie; man bezeichnet sie als Teilchen-Loch-Anregungen. Im Falle der Kondo-Wechselwirkung versuchen sie, den lokalen Freiheitsgrad abzuschirmen, indem sie ein Vielteilchen-Singulett mit ihm bilden (linker Inset Abbildung 1 a). Die Bindungsenergie dieses Singuletts ist die Kondo-Energie, die entsprechende Temperatur die Kondo-Temperatur (). Sie ist die einzige relevante Energieskala des Problems. Widerstandskurven als Funktion des Verhältnisses aus Temperatur und Kondo-Temperatur aufgetragen (wie in Abbildung 1 a) sind daher universell. Für Temperaturen weit unterhalb der Kondo-Temperatur findet nur Potentialstreuung statt, wie man es für Metalle mit statischen Streuzentren erwartet. Tatsächlich erreicht der für verbleibende Potentialstreuterm den maximal möglichen Wert (unitärer Limes).

Der Kondo-Effekt ist für die ungewöhnlichen Eigenschaften einer ganzen Materialklasse, den Schwerfermionen-Systemen verantwortlich. Er spielt zudem für theoretische Entwicklungen eine bedeutende Rolle. So stellte seine Beschreibung die erste erfolgreiche Anwendung von Renormierungsgruppen-Rechnungen in der Festkörperphysik dar (Infobox 1). Weiterhin hat sich herausgestellt, dass der Kondo-Effekt ein Vielteilcheneffekt ist, der mit einer Vielzahl von theoretischen Methoden behandeln lässt. Dazu gehöhren exakte Behandlungen, die allerdings nur in einem engen Rahmen Gültigkeit besizten, Methoden der Quantenfeldtheorie, sowie semi-analytische und rein numerische Methoden. Ausserdem führen Standardmethoden zur Beschreibung stark korrelierter Elektronensysteme, wie z.B. die dynamische Molekularfeld-Theorie, kurz DMFT, oft auf Modelle, die den Kondo-Effekt zeigen. Schließlich kann (wie weiter unten gezeigt) der ursprüngliche Spin-Kondo-Effekt auf eine Reihe von Situationen verallgemeinert werden, die scheinbar wenig mit magnetischen Momenten in Metallen gemein haben, womit sein Gültigkeitsbereich nochmal beträchtlich wächst.

a) Charakteristische Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands im Kondo-Störstellen- (schwarz) und Kondo-Gitter-Modell (grün). Für Temperaturen weit oberhalb der Kondo-Temperatur ist der Spin im wesentlichen frei, während er für durch die Leitungselektronen abgeschirmt ist (Symbole unten). b) Schema eines einfachen Kondo-Gitter-Modells. An jedem Gitterplatz findet Kondo-Streuung (strichlierte Linien) zwischen lokalen Momenten (rot) und den Spins der Leitungselektronen (blau) statt.

Kondo-Gitter

Das für den Kondo-Effekt charakteristische Wechselspiel von lokalisierten und delokalierten Freiheitsgraden tritt auch auf, wenn eine periodische Anordnung von lokalisierten Momenten an ein Band von Leitungselektronen ankoppelt. Das ist in Schwerfermionen-Systemen der Fall. Dies sind intermetallischen Verbindungen, die neben , und -Elementen auch Lanthanoide (-Elemente) wie Cer, Samarium oder Ytterbium oder Actinoide (-Elemente) wie Uran oder Plutonium enthalten. Die Elektronen in diesen nur teilweise gefüllten, energetisch tieferliegenden Orbitalen nehmen nicht direkt an der metallischen Bindung teil und bilden lokalisierte Momente aus. Sind dies keine reinen Spin-Momente, müssen weitere Energieskalen wie die Spin-Bahn-Kopplung und Kristallfeldaufspaltungen der orbitalen Entartung berücksichtigt werden. Solche Schwerfermionen-Systeme werden mit dem Kondo-Gitter-Modell (Abbildung 1 b) beschrieben.

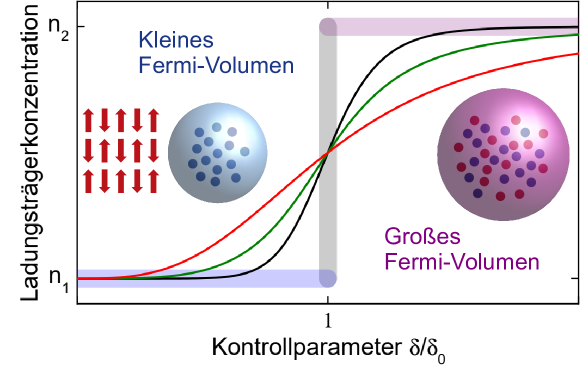

Hier sitzt auf jedem Gitterplatz ein lokalisiertes Moment, das wie im Störstellenfall mit den Spins der Leitungselektronen über die Austauschkopplung wechselwirkt. In einem der möglichen Grundzustände, in den das System mit abnehmender Temperatur übergehen kann, ist jedes lokalisierte Moment durch die Spins der Leitungselektronen völlig abgeschirmt. Die bei tiefen Temperaturen resultierenden elektronischen Anregungen entsprechen in diesem Fall schweren Quasiteilchen (ihre Masse kann mehr als die tausendfache Masse freier Elektronen erreichen), woraus auch der Name dieser Materialklasse resultiert Eckern.95 . Jedes lokale Moment bildet in diesem Fall eine Kondo-Resonanz an der Fermi-Energie aus und nimmt über diese Resonanz an den elektronischen Eigenschaften des Gesamtsystems teil. Das Fermi-Volumen (Volumen, das von der Fermi-Fläche eingeschlossen wird) vergrößert sich (rechter Inset in Abbildung 2). Die bei hohen Temperaturen lokalisierten Momente leisten einen makroskopisch großen Beitrag zur Gesamtentropie. Dieser muss beim Abkühlen () freigesetzt werden, was sich in der Wärmekapazität niederschlägt. Da in diesem Zustand die elektronische Zustandsdichte am Fermi-Niveau stark erhöht ist, kommt es in vielen Schwerfermionen-Verbingungen zu (itineranter) magnetischer Ordnung, ähnlich wie dies von -Elementen wie metallischem Eisen bekannt ist.

Allerdings ist dies nicht die einzige Art, wie in einem Kondo-Gitter magnetische Ordnung entstehen kann. Unter bestimmten Umständen kann es auch zu magnetischer Ordnung von lokalisierten Momenten kommen. Um dies zu verstehen, müssen wir einen weitere Wechselwirkung einführen, die Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida oder RKKY-Wechselwirkung. Sie ist eine indirekte Austauschkopplung zwischen den lokalen Momenten, die auf der Austauschkopplung mit den Leitungselektronen basiert, und favorisiert magnetische Ordnung. Ob ein System magnetisch ordnet oder nicht, hängt von der relativen Größe der Kondo- und RKKY-Wechselwirkung ab. Dominiert die RKKY-Wechselwirkung, tritt Ordnung auf (es sei denn geometrische Frustration oder Unordnung verhindern dies). Der metallische Grundzustand beinhaltet dabei nur die reinen Leitungselektronen und das Fermi-Volumen ist “klein” (linker Inset in Abbildung 2). Kondo-Streuprozesse sind in diesem Fall bei endlichen Temperaturen zwar vorhanden (und können auch die effektive Masse der Quasiteilchen erhöhen), sie führen aber nicht zur vollständigen Abschirmung der lokalen Freiheitsgrade.

Kondo im Aufbruch

Der Kondo-Effekt bildet sich mit abnehmender Temperatur kontinuierlich aus. Anders als bei magnetischer Ordnung oder Supraleitung gibt es also keine Kondo-Phase und auch keinen (thermischen) Kondo-Phasenübergang. Umso interessanter ist es, dass sich dies beim absoluten Temperaturnullpunkt anders verhält. Eine Vielzahl von Experimenten weist darauf hin, dass der Kondo-Effekt an einem Quantenphasenübergang instantan aufbrechen kann Kir20.1 ; Pas21.1 . Besonders anschaulich zeigt dies der Halleffekt. Er gibt Auskunft über die Anzahl beweglicher Ladungsträger bzw. über das Fermi-Volumen. Ist der Kondo-Effekt intakt, so sind sowohl die (ursprünglich) lokalisierten magnetischen Momente als auch die Leitungselektronen im Fermi-Volumen enthalten. Bricht er auf, so bleiben nur die Leitungselektronen zurück. In Experimenten, die natürlich nur bei endlichen Temperaturen durchgeführt werden können, wurde dies als eine Änderung des Hallkoeffizienten als Funktion eines nichtthermischen Kontrollparameters (z.B. des Magnetfeldes Pas21.1 ) detektiert, wobei diese Änderung mit abnehmender Temperatur immer abrupter passiert und im Grenzfall von instantan (Abbildung 2).

Die aus Messungen des Halleffekts bestimmte Ladungsträgerkonzentration ändert sich als Funktion eines Kontrollparameters an einem quantenkritischen Punkt () mit Kondo-Aufbruch sprungartig von einem kleineren Wert , der nur die Leitungselektronen (blau) umfasst, auf einen größeren Wert , zu dem auch die zuvor lokalisierten Elektronen (rot) beitragen (dicke Linien). Messkurven (schmale Linien) zeigen mit abnehmender Temperatur (von rot nach schwarz) einen immer schärferen Übergang. ist der Mittelpunkt dieses Übergangs bei endlicher Temperatur.

Da in einem Kondo-Metall auf beiden Seiten eines solchen Quantenphasenübergangs Leitungselektronen vorliegen, ist dies ein Metall–Metall-Übergang. Falls hingegen alle Leitungselektronen beim Übergang lokalisieren, tritt ein (Mott) Metall–Isolator-Übergang auf, wie er zum Beispiel von Übergangsmetalloxiden her bekannt ist (Abbildung 3).

Genauere Untersuchungen zeigen, dass diese Elektronenlokalisierung bzw. Delokalisierung kein statischer, sondern ein höchst dynamischer Prozess ist, dem quantenkritische Fluktuationen zugrunde liegen. Am quantenkritischen Punkt liegt das Material quasi in zwei unterschiedlichen Zuständen gleichzeitig vor (eben zum Beispiel einem mit großem und einem mit kleinem Fermi-Volumen) und fluktuiert zwischen beiden hin und her. Zur Untersuchung dieser Dynamik eignen sich Messungen, die als Funktion der Energie bzw. der Frequenz durchgeführt werden können. Beispiele sind die optische Leitfähigkeit oder die inelastische Neutronenstreuung. Bei verschiedenen Temperaturen und Anregungsenergien gemessene Daten zeigen je nach der Art des quantenkritischen Punktes bestimmte Skalenverhalten [Infobox Quantenkritikalität und dynamisches Skalenverhalten].

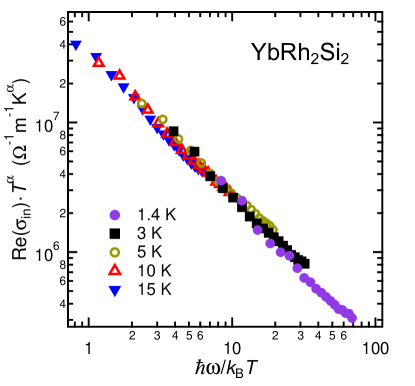

Universelles Verhalten als Funktion des Verhältnisses aus Energie und Temperatur, wie es für die Schwerfermionen-Verbindung YbRh2Si2 auftritt (Abbildung 4), ist ungewöhnlich. Für Quntenphasenübergänge, deren Verhalten zur Gänze durch das Verschwinden eines Ordnungsparameters (im Falle von Magneten der Magnetisierung) bestimmt ist, ist dieses Verhalten gemäß theoretischen Betrachtungen nicht erlaubt. Tatsächlich geht in YbRh2Si2 der Wechsel von einem antiferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand mit der oben beschriebenen Delokalisierung von Elektronen einher. Das Auftreten der “Energie-über-Temperatur-Skalierung” bedeutet, dass die Ladungsdelokalisierung Teil des quantenkritischen Verhaltens ist. Dieses ist also neben den Fluktuationen des Ordnungsparameters durch die Fluktuationen der Ladungsträgerdelokalisierung bedingtPro20.1 ; Kir20.1 ; Pas21.1 .

Wird der Realteil der (inelastischen) Terahertz-Leitfähigkeit von YbRh2Si2 wie gezeigt aufgetragen, so fallen alle Daten auf eine universelle Kurve. ist die Energie der Terahertz-Strahlung, die thermische Energie. Der Temperaturexponent ist 1 (nach Pro20.1 ).

Die genaue Form des Skalenverhaltens der optischen Leitfähigkeit, in diesem Fall mit einem kritischen Exponenten , entspricht einem in der Temperatur linearen elektrischen Widerstandsverlauf, wie er tatsächlich in YbRh2Si2 auftritt. Für “normale” Metalle wird selbst im Fall von starken elektronischen Korrelationen zumeist ein quadratisches Temperaturverhalten beobachtet, das im Einklang mit der Theorie der Fermiflüssigkeit ist Ros99.1 . Abweichungen davon werden als Nicht-Fermi-Flüssigkeitsverhalten bezeichnet. Einem linearen Verlauf kommt dabei besondere Bedeutung zu. Er wird in ganz unterschiedlichen Materialklassen mit starken Elektronenkorrelationen beobachtet, und zwar oft im Zusammenhang mit unkonventioneller Supraleitung.

Kondo-Effekt und Supraleitung

Das Phänomen der Supraleitung – gekennzeichnet durch das Verschwinden des elektrischen Widerstands und perfekten Diamagnetismus – fasziniert Experten und Laien gleichermassen. In der einfachsten Form von Supraleitung werden zwei Elektronen über den Austauch einer Gitterschwingung (eines Phonons) zu einem supraleitenden Cooper-Paar zusammengehalten. Dies wird als konventionelle Supraleitung bezeichnet. In unkonventionellen Supraleitern erfolgt die Cooper-Paarbildung über andere Austauschteilchen. Vergleichsweise gut verstanden ist Supraleitung durch Spin-fluktuationen, wie sie beim Verschwinden eines magnetischen Ordnungsparameters in der Nähe eines (konventionellen) quantenkritischen Punktes auftreten Ros99.1 . Allerdings scheint die interessanteste Art der Supraleitung, wie sie auch in den Kuprat-Hochtemperatursupraleitern vorkommt, nicht mit diesem Mechanismus kompatibel: einerseits, da die Supraleitung hier nicht am Rand einer magnetisch geordneten Phase zu entstehen scheint und andererseits, da das lineare Termperaturverhalten nicht zu den theoretische Vorhersagen dieses Modells passt.

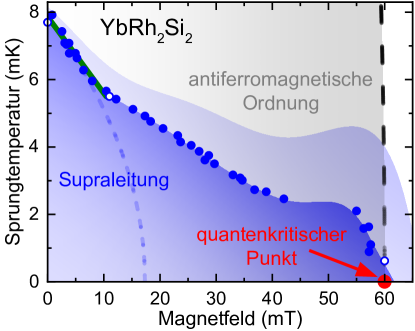

Der Fage, ob die beim Kondo-Aufbruch erzeugten quantenkritischen Fluktuationen zu Supraleitung führen können, wurde in einer kürzlich veröffentlichten Studie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gegangen. Hier wurde der elektrische Widerstand von YbRh2Si2 bei Temperaturen bis unter ein Millikelvin gemessen und tatsächlich Supraleitung gefunden, die unmittelbar aus dem linearen Temperaturverlauf bei höheren Temperaturen entsteht (Abbildung 5). Dies legt die Vermutung nahe, dass die Supraleitung durch dieselben Quantenfluktuationen bedingt ist wie der lineare Widerstand.

Die supraleitende Sprungtemperatur wurde mittels elektrischen Widerstandsmessungen als jene Temperatur bestimmt, bei der der Widerstand auf 50% Prozent seines Wertes im normalleitenden Zustand direkt oberhalb des Übergangs gefallen ist (blauen Punkte). Als Grenze des blau schattierten Bereichs ist ausserdem die Temperatur gezeigt, bei der der Widerstand auf 90% des normalleitenden Wertes gefallen ist. Als Magnetfeld wird hier das Feld, multipliziert mit der Permeabilität des Vakuums bezeichnet (die magnetische Flussdichte). Am quantenkritischen Punkt zeigt der Widerstand oberhalb der Supraleitung lineares Verhalten über mehr als drei Größenordnungen in der Temperatur (nach Ngu21.1 ).

Interessant ist auch die Form der supaleitenden Phase. Nach einem erst rascheren und dann graduellen Abfall der Sprungtemperatur mit steigendem Magnetfeld kommt es in der Nähe des quantenkritischen Punktes zu einem Plateau bzw. sogar zu einem Wiederanstieg (vgl. 90%-Kurve in Abbildung 5). Dies könnte bedeuten, dass hier zwei supraleitende Phasen mit unterschiedlichen Typen von Cooper-Paaren vorliegen: eine mit der üblichen antiparallelen Spineinstellung (“Spin-Singulett”) und eine mit der gegen Magnetfelder wesentlich robusteren parallelen Spineinstellung (“Spin-Triplet”), wobei letzterer Zustand von großem Interesse für bestimmte Quantentechnologien ist (siehe weiter unten).

In den Kuprat-Hochtemperatursupraleitern sind die für die Supraleitung verantwortlichen Kupferoxid-Ebenen im reinen (stöchiometrischen) Zustand Mott-Isolatoren. Das Dotieren mit Löchern führt zu Zhang-Rice-Singuletts, die für den Ladungstransport im dotierenten Isolator verantwortlich sind. Eine Anzahl von Experimenten weist darauf hin, dass in der Nähe der optimalen Supraleitung ein Delokalisierungsübergang auftritt, ähnlich der oben beschriebenen Delokalisierung am Kondo-Aufbruch-Quantenphasenübergang. Ob damit auch ein ähnlicher Mechanismus der Cooper-Paarung einhergeht, ist Gegenstand der aktuellen Forschung.

Kondo-Effekt ganz ohne Spin

Bisher war unsere Diskussion des internen Freiheitsgrads an den Spin und seine mit der Zeitumkehrsymmetrie verbundene Entartung geknüpft. Wird diese Entartung (merklich) aufgehoben, kann sich der Kondo-Effekt nicht ausbilden. Dies ist zum Beispiel in einem hinreichend großen Magnetfeld der Fall (, wobei die magnetische Induktion, der Landé-Faktor, das Bohrsche Magneton und die Boltzmann-Konstante ist). Die besondere Rolle von Symmetrien im Kondo-Effekt läßt sich am Beispiel des Doppelmuldenpotentials verdeutlichen.

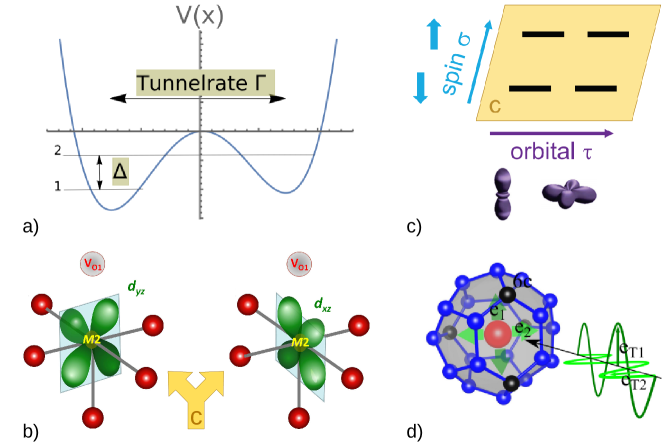

a) Die beiden tiefstliegenden Zustände des Doppelmuldenpotentials lassen sich durch die im linken (“”) und rechten (“”) Minimum lokalisierten Zustände darstellen. Übergänge zwischen und werden durch mit Hilfe des Pseudospinoperators beschrieben. Dies bildet die Basis für eine Pseudospinalgebra. b) Der orbital Kondo-Effekt in RuO2 entsteht durch Sauerstofffehlstellen (VO2) in der Rutilstruktur und basiert auf der Entartung der und -Orbitale der benachbarten Ru-Ionen (nach Yeh2020 ). c) In Kristallen mit hoher Symmetrie kann die -Wellenfunktion einen 4-fach entarteten Grundzustand haben. Dann bilden der Spin und der orbitale Pseudospin gemeinsam den lokalisierten Freiheitsgrad (nach Pas21.1 ). d) Lokale zweifach entartete Schwingungsmoden wie sie in bestimmten Käfigstrukturen auftreten, können ebenfalls einen Pseudospin definieren. In diesem Fall können akustische Phononen, die eine lineare Dispersion besitzen, als effektives Bad dienen (nach Ike19.1 ).

Dieses Potential wird oft verwendet, um das Tunneln von Defektatomen zwischen zwei Positionen zu beschreiben (Abbildung 6 a). Zur Modellierung dieser Situation kann ein Pseudospinoperator eingeführt werden, der statt der beiden Spin-1/2-Zustände im Spin-Kondo-Effekt die beiden möglichen Atompositionen beschreibt. Das Hin- und Hertunneln wird dann durch einen weiteren Pseudospinoperator () vermittelt und die Energieaufspaltung zwischen den beiden Energieniveaus durch einen effektiven Zeeman-Term () beschrieben. Die Streuung von Leitungselektronen an einem solchen Zwei-Niveau-System kann Übergänge zwischen den beiden lokalen Zuständen induzieren, was in der Darstellung des Pseudospins einem Austauschprozess wie im Kondo-Modell entspricht. Es zeigt sich, dass für Tunnelsysteme, in denen die Entartung der lokalen Zustände nicht durch eine Symmetrie geschützt ist, der dynamisch erzeugte effektive Zeeman-Term viel größer als die Kondo-Energie ist, sodass kein Kondo-Effekt auftreten kann2CKReview .

In Materialien, deren Kristallstrukturen eine entsprechend hohe Punktsymmetrie aufweisen, tritt hingegen kein solcher Zeeman-Term auf und der Kondo-Effekt kann sich ausbilden. Ein Beispiel hierfür ist RuO2, wo aufgrund der Entartung der beiden 4-Orbitale ein orbitaler Kondo-Effekt auftritt (Abbildung 6 b). Abbildung 7 zeigt den Widerstand von RuO2 aufgrund des orbitalen Kondo-Effekts und einen Vergleich mit Rechnungen, die auf dem Kondo-Modell beruhen.

Da Leitungselektronen Spin-1/2-Teilchen sind und ohne äußeres Magnetfeld oder magnetische Ordnung Spin-Entartung vorliegt (ein hypothetisches Spin-“up”- und Spin-“down”-Leitungsband haben die gleiche Energie), erwartet man eine Besonderheit für den orbitalen Kondo-Effekt: Die beiden Spinkomponenten der Leitungselektronen versuchen unabhängig voneinander ein Pseudospin-Singulett mit dem lokalen Freiheitsgrad zu bilden. Es kommt zu einem Frustrationseffekt und zur Überabschirmung. Als Folge davon erwartet man die Ausbildung des sogenannten Zweikanal-Kondo-Zustands 2CKReview . Tatsächlich wurde dieser in dem zu RuO2 analogen aber nichtmagnetischen Material IrO2 über eine wurzelförmige Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands bei tiefen Temperaturen nachgewiesen. RuO2 hingegen ordnet magnetisch und der Zweikanal-Kondo-Effekt tritt nicht auf. In beiden Materialien hat ein angelegtes Magnetfeld keinen Einfluss auf die Kondo-Streuung, was die nichtmagnetische Natur des hier beobachteten Effekts weiter belegt Yeh2020 .

Es sind auch Materialien bekannt, in denen sich sowohl der magnetische als auch der orbitale Kondo-Effekt ausbilden. Hierzu muss das lokale Multiplett eine hinreichend hohe Entartung aufweisen (was zum Beispiel für das -Elektron von Cerium in lokaler Punktsymmetrie der Fall sein kann) und durch Spin und orbitale Quantenzahlen charakterisiert sein (Abbildung 6 c).

Der auf seinen Wert bei den tiefsten Temperaturen normierte elektrische Widerstand von RuO2-Drähten, in denen Sauerstoffstörstellen einen orbitalen Kondo-Effekt induzieren, zeigt universelles Verhalten, wobei die Kondo-Temperatur die einzig relevante Energieskala ist (nach Yeh2020 ).

Eine weitere nichtmagnetische Version des Kondo-Effekts ist der Ladungs-Kondo-Effekt. Er kann entstehen, wenn Entartung zwischen einem leeren und einem doppelt besetzen lokalen Zustand vorliegt. Damit diese beiden Zustände das Grundzustands-Dublett bilden, muss die effektive lokale Coulomb-Abstoßung negativ sein. Das kann z.B. bei Ankopplung an ein lokales Phonon der Fall sein. Ungewöhnliche Transporteigenschaften in mit Thallium dotiertem Bleitellurid (PbTe) wurden als Evidenz für diese Physik interpretiert. Außerdem könnte der Ladungs-Kondo-Effekt auch für die in diesem System gefundene Supraleitung verantwortlich sein.

Im magnetischen Kondo-Effekt koppeln die Leitungselektronen über ihre Spindichte an das lokale magnetische Moment. Die dynamischen Korrelationen des lokalen Moments sind daher an die lokale dynamische Spinsuszeptibilität gekoppelt, die in Fermi-Flüssigkeiten ein in der Frequenz lineares Verhalten besitzt. Das legt nahe, dass man unter geeigneten Umständen das fermionische Bad durch ein sogenanntes Ohmsches Bad, wie es akustische Phononen darstellen, ersetzen kann. Tatsächlich kann man das anisotrope Kondo-Modell auf das Ohmsche Spin-Bosonen-Modell abbilden, in dem ein Spin an ein Bad von akustischen Bosonen gekoppelt ist. Mögliche Realisierungen dieses Modells werden wir im nächsten Abschnitt kurz besprechen.

In ähnlicher Weise kann Kondo-Streuung in rein phononischen Systemen auftreten. Ein Beispiel sind sogenannte Clathratverbindungen, in denen in molekularen Käfigen nur schwach gebundene Atom starke lokale Schwingungen (“rattling”-Moden) ausführen. Aufgrund der Symmetrie des Käfigs sind zwei der Moden entartet und können somit einen Pseudospin definieren, der nun über die Ankopplung eines Bads akustischer Phononen Kondo-abgeschirt werden kann Ike19.1 (Abbildung 6 d).

Kondo-Effekt in künstlichen Strukturen

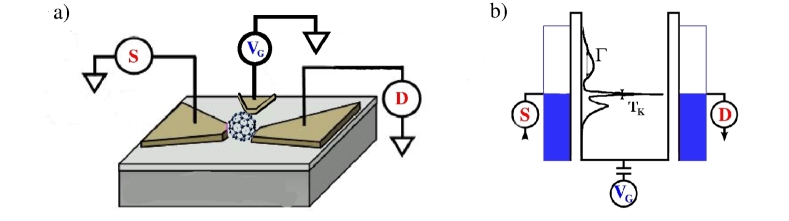

Der Kondo-Effekt tritt nicht nur in Quantenmaterialien auf, sondern auch in “künstlichen” (nicht in der Natur existierenden) Strukturen. Zunächst theoretisch vorhergesagt, wurde Kondo-Streuung experimentell unter anderem in Halbleiterheterostrukturen, atomaren Ketten, Nanoröhrchen und Molekülkomplexen beobachtet. Die Grundlage von Kondo-Physik in solchen Strukturen ist in Abbildung 8 a skizziert. Ein Quantentopf (z.B. in Form eines Moleküls) ist an Zuleitungen sowie an eine Gatterelektrode gekoppelt. Die Zuleitungen dienen hierbei als Reservoirs für Leitungselektronen (bzw. Teilchen-Loch-Anregungen), die den lokalen Spin, der sich im Quantentopf ausbildet, abschirmen. Die für den Kondo-Effekt relevanten Energieskalen sind die Aufspaltung der Energie-Niveaus im Quantentopf und die Ladungsenergie , die nötig ist, um die Zahl der Elektron im Quantentopf um ein Elektron zu verändern. Die Aufspaltung ist eine Konsequenz der endlichen Größe des Topfes. Unter gewissen Umständen, die sich mittels Gatterelektrode kontrollieren lassen, sind Ladungsfluktuationen mit den Zuleitungen unterdrückt. In diesem Regime kann sich der Spin-Kondo-Effekt ausbilden.

Abbildung 8 b zeigt die lokale Zustandsdichte des Quantentopfes im Kondo-Regime. Deutlich zu sehen ist eine Resonanz in der Nähe der Fermi-Energien der Zuleitungen. Dies ist die Kondo-Resonanz, deren charakteristische Breite durch gegeben ist. Im Festkörper führt der Kondo-Effekt zu einer Erhöhung des Widerstands, weil die Leitungselektronen an den magnetischen Störstellen streuen. In Nanostrukturen hingegen unterstützt die durch den Kondo-Effekt erhöhte lokale Zustandsdichte den Transport von Ladungen durch den Quantentopf. Daher zeigt sich der Kondo-Effekt durch eine Erhöhung der Leitfähigkeit, die weit unterhalb von den maximal möglichen Wert von pro Kanal (also insgesamt ) annimmt. Dies ist der unitäre Limes.

In Nanostrukturen lässt sich auch eine besondere Art des Ladungs-Kondo-Effekts realisieren und zwar dann, wenn die Gatterspannung gerade so groß ist, dass die Ladungszustände des Quantentopfs mit und Elektronen entartet sind. Dann entspricht das Tunneln von Elektronen in den Quantentopf und wieder hinaus der Spinaustauschstreuung im Spin-Kondo-Effekt und der Ladungszustand des Quantentopfs kann als Pseudospins beschrieben werden.

Das Ohmsche Spin-Boson-Modell (s.o.), das auf das anisotrope Kondo-Modell abgebildet werden kann, wird oft im Kontext der circuit quantum electrodynamics (C-QED) verwendet (es tritt hier als Verallgemeinerung der Rabi- und Jaynes–Cummings-Modelle auf). Experimentell kann es mit Qubits, die an ein bosonische Bad mit linearer Dispersion ankoppeln, realisiert werden. Das Bad kann eine eindimensionale Anordnung von abstimmbaren Josephson-Kontakten sein oder auch die niederenergetischen Schallanregungen eines Bose-Einstein-Kondensats.

Vorschläge, das Kondo- und das Kondo-Gitter-Modell in ultrakalten Gasen zu realisieren, existieren seit mehreren Jahren und mittlerweile ist es zumindest gelungen, eine durchstimmbare Spinaustauschwechselwirkung in einem System ultrakalter 173Yb-Atome zu realisieren Riegger.18 . Weiteren neuen Realisierungen von effektiven Kondomodellen sind offenbar

nur durch die Kreativität Grenzen gesetzt.

a) Schematische Darstellung eines Einelektronentransistors, bestehend aus einem Molekül, das an zwei Zuleitungen (S und D) gekoppelt ist. Eine Gatterelektrode () erlaubt es, lokale Energieskalen und damit die resultierende Kondo-Temperatur durchzustimmen. b) Die resultierende lokale Zustandsdichte des Transistors zeigt die Kondo-Resonanz als scharfe Struktur in der Nähe der Fermi-Energie der Zuleitungen. Ihre Breite entspricht in etwa der Kondo-Temperatur (nach 2CKReview ).

Kondo mit Twist

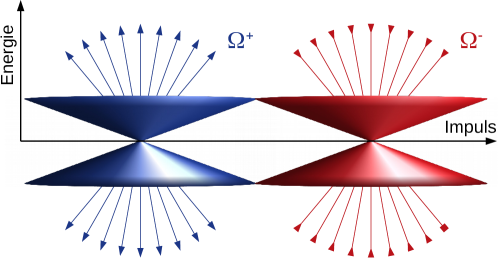

Ein völlig neues Kapitel in der Kondo-Physik wurde mit der Entdeckung aufgeschlagen, dass der Kondo-Effekt zu topologischen Zuständen mit ungeahnten Eigenschaften führen kann. Topologische Phasen werden anders als Phasen mit gebrochener Symmetrie (z.B. dem oben beschriebenen Antiferromagneten) nicht mit einem lokalen Ordnungsparameter beschrieben, sondern mittels sogenannter topologischer Invariante, die Phasen global charakterisieren. Ein besonders interessantes Beispiel einer topologischen Phase ist das Weyl-Halbmetall Nie18.1 . In einem solchen Material verhalten sich die Elektronen auch schon ohne den Kondo-Effekt sehr ungewöhnlich. So steht z.B. ihr Spin in einer ganz bestimmten Beziehung zu ihrem Impuls, und ihre Energie-Impuls-Beziehung (als Dispersion bezeichnet, Abb. 9) ist in der Umgebung der Weyl-Punkte linear statt wie in einfachen Leitern üblich quadratisch Nie18.1 . Die Weyl-Punkte, bei denen sich das Leitungsband und das Valenzband treffen, sind durch die Symmetrie des Materials stabilisiert und können nur dann verschwinden, wenn sich zwei zusammengehörende Weyl-Punkte im Impulsraum treffen—ein Phänomen, das der Annihilation eines Weyl-Teilchens mit einem Anti-Weyl-Teilchen in der Teilchenphysik entspricht (wo dies bisher allerdings nicht beobachtet werden konnte). Diese Weyl-Punkte wirken auf Leitungselektronen im Festkörper wie magnetische Monopole.

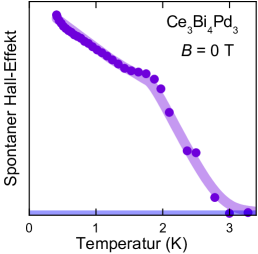

Wie kürzlich gezeigt wurde, kann der Kondo-Effekt dies ganz besonders deutlich zutage bringen. Für die meisten Eigenschaften im Festkörper sind nur die Elektronen am Fermi-Niveau verantwortlich. Um den exotischen Effekt der Weyl-Punkte messbar zu machen, müssen die Weyl-Punkte energetisch daher sehr nahe am Fermi-Niveau liegen, und genau dies kann der Kondo-Effekt bewerkstelligen. Die Weyl-Fermionen werden Teil der Kondo-Resonanz und liegen damit so wie die Kondo-Resonanz selbst in unmittelberer Nähe zum Fermi-Niveau. Fließt in einem solchen als Weyl-Kondo-Halbmetall bezeichneten Material ein elektrischer Strom, so werden die Elektronen durch das fiktive Magnetfeld stark abgelenkt. Es entsteht ohne jegliches extern angelegte Magnetfeld eine Hallspannung (Abbildung 9). Obwohl dieser “spontane” Halleffekt auch in Weyl-Halbmetallen ohne Kondo-Wechselwirkung existieren sollte, ist das Signal hier offenbar zu klein um nachgewiesen zu werden.

Der Energie–Impuls-Zusammenhang (Dispersion, linkes Teilbild) ist in der Umgebung der Weyl-Punkte linear (blauer und roter Doppelkegel). Dieses Verhalten wird mit der Dirac-Gleichung statt wie sonst für Elektronen im Festkörper üblich mit der Schrödinger-Gleichung beschrieben. In einem Weyl-Kondo-Halbmetall sind die Weyl-Kegel Teil der Kondo-Resonanz. Die Weyl-Punkte liegen daher in unmittelbarer Nähe zur Fermi-Energie und die Weyl-Kegel sind extrem flach. In einem externen elektrischen Feld () resultiert aus der Wirkung der Berry-Krümmung () auf die Nichtgleichgewichtsverteilung der Elektronen () im Impulsraum () ein senkrechter Stromfluss () und damit ein (spontaner) Halleffekt. Dieser ist für das Weyl-Kondo-Halbmetall Ce3Bi4Pd3 gezeigt (rechtes Teilbild). Die Hallspannung entsteht erst bei tiefen Termperaturen (hier unterhalb von 3 K), wenn der (kohärente) Kondo-Gitter-Effekt voll ausgebildet ist (nach Dzs21.1 ).

Kondo ganz verschränkt

In der makroskopischen Welt ist der Zustand, den ein Objekt annimmt, wohl determiniert. Eine Katze zum Beispiel ist entweder tot oder sie lebt. Quantenmechanische Objekte hingegen können in einer Superposition von mehreren Zuständen vorliegen (so wie im Gedankenexperiment die Schrödinger-Katze, die zugleich lebt und tot ist, solange wir den Schrank nicht öffnen). Das damit verbundene Phänomen der Quantenverschränkung ist ein Hauptmerkmal von Quantensystemen. So stellt zum Beispiel die Verschränkung von zwei Qubits das Herzstück eines Quantencomputers dar.

Auch der Kondo-Effekt ist ein Verschränkungseffekt. Zu einer besonders interessanten Erkenntnis kam hier kürzlich eine theoretische Studie. Genau dort, wo der Kondo-Effekt aufbricht, wird die Verschränkung langreichweitig, nämlich an einem quantenkritischen Punkt mit Kondo-Aufbruch Wag18.1 . In allen anderen Fällen, so die Theorie, sollte die Kondo-Verschränkung nur eine begrenzte, relative kurze Reichweite haben. Experimente sollten dies freilich bestätigen. Die Voraussetzungen, solche Messungen tatsächlich durchführen zu können, wurden in letzter Zeit geschaffen. Von der Verbindung YbRh2Si2, in der wie oben diskutiert der quantenkritische Punkt mit Kondo-Aufbruch besonders gut etabliert ist (s.o.), existieren inzwischen per Molekularstrahlepitaxie (MBE) hergestellte Dünnfilme Pro20.1 . Dies erlaubt die Strukturierung des Materials, wie sie zum Beispiel zur Durchführung von Verschränkungsmessungen mittels sogenannter Bipartit-Fluktuationen Son12.1 nötig ist. Hier wird ein Material in zwei Bereiche unterteilt, und die Fluktuationen (z.B. des Spins oder der Ladung) werden als Funktion der Länge der Grenzlinie zwischen beiden Bereichen untersucht. Gelingen solche Messungen, so könnte dies zur Entwicklung eines Verschränkungs-Schalter verwendet werden: Mit nur minimaler Änderung des externen Kontrollparameters (z.B. des Magnetfelds im Falle von YbRh2Si2) könnte die langreichweitige Verschränkung ein und aus geschaltet werden.

Auch mit anderen Entwicklungen in Kondo-Systemen bewegt man sich in Richtung Quantenanwendungen. So sind z.B. einige der vielversprechendsten Spin-Triplett-Supraleiter Schwerfermionen-Systeme und stabile Vielteilchen-Energielücken sind auch in Kondo-Isolatoren zu finden. In beiden Materialklassen finden sind Kandidaten zur Realisierung der heiß begehrten Majorana-Fermionen – mittels derer fehlertolerante Quantenrechner gebaut werden sollen. Zu ihrem Nachweis wie auch zur Realisierung von Majorana-Devices dürften MBE-Filme wieder eine zentrale Rolle spielen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kondo-Effekt ist ein Vielteilchen-Effekt, der die Eigenschaften ganz unterschiedlicher Materialklassen prägt und somit zentrales Thema in der Festkörperphysik ist. Schon der ursprüngliche Spin-Kondo-Effekts ist nicht nur wegen des Kondo-abgeschirmten Zustands mit hohen effektiven Massen von Interesse, sondern auch wegen der Physik des Kondo-Aufbruchs – dem quantenkritischen Ladungsdelokalisierungsübergang mit strange metal-Verhalten und unkonventioneller Supraleitung. In Kombination mit starker Spin-Bahn-Kopplung treten neuartige topologischen Phänomenen auf. In einer verallegemeinterten Betrachtung können andere Zwei- oder sogar Mehr-Niveausysteme an die Stelle des lokalisierten Spins treten und sogar akustische Phononen die Rolle der Ladungsträger übernehmen. Kondo-Physik tritt auch in “künstlichen” Systemen auf und an Implementierungen in kalten Atomsystemen wird gearbeitet. Neueste Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Kondo-Effekt auch zur Entwicklung quantentechnologischer Systeme führen könnte.

Literatur

- (1) A. Rosch, Phys. Unserer Zeit 30, 118 (1999)

- (2) A.C. Hewson, The Kondo Problem to Heavy Fermions (Cambridge University Press, Cambridge, 1993)

- (3) U. Eckern, K.H. Höck, Phys. Unserer Zeit 26, 83 (1995)

- (4) S. Kirchner, et al., Rev. Mod. Phys. 92, 011002 (2020)

- (5) S. Paschen, Q. Si, Nat. Rev. Phys. 3, 9 (2021)

- (6) L. Prochaska, et al., Science 367(6475), 285 (2020)

- (7) D.H. Nguyen, et al., Nat. Commun. , in press (2021)

- (8) S.S. Yeh, et al., Nat. Commun. 11(1), 4749 (2020)

- (9) M.S. Ikeda, et al., Nat. Commun. 10, 887 (2019). DOI 10.1038/s41467-019-08685-1

- (10) S. Kirchner, Adv. Quantum Technol. 3(5), 1900128 (2020)

- (11) L. Riegger, et al., Phys. Rev. Lett. 120, 143601 (2018)

- (12) A.C. Niemann, , et al., Phys. Unserer Zeit 49, 168 (2018)

- (13) S. Dzsaber, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118, e2013386118 (2021)

- (14) C. Wagner, et al., Phys. Rev. Lett. 121, 147602 (2018)

- (15) H.F. Song, et al., Phys. Rev. B 85, 035409 (2012)

- (16) T. Vojta, Phys. Unserer Zeit 32, 38 (2001)

KURZBIO

![[Uncaptioned image]](/html/2108.13651/assets/kirchner_stefan.jpg) Stefan Kirchner

Stefan Kirchner

🖂 Zhejiang Institute of Modern Physics & Department of Physics

Zhejiang University

Hangzhou, 310027, China

www.correlated-matter.com

🖄 stefan.kirchner@correlated-matter.com

Stefan Kirchner ist Professor für Physik an der Zhejiang Universität. Er studierte an der Universität Würzburg und der State University of New York, USA und promovierte an der Technischen Universität Karlsruhe. Sein Arbeitsgebiet ist die theoretische Physik kondensierter Materie mit einem Schwerpunkt auf stark korrelierte Systeme innerhalb und fern des thermodynamischen Gleichgewichts.

![[Uncaptioned image]](/html/2108.13651/assets/paschen_silke.jpg)

Silke (Bühler-)Paschen

🖂 Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Wien

1040 Wien, Österreich

🖄 paschen@ifp.tuwien.ac.at

Silke Paschen ist Physik-Professorin an der TU Wien. Sie studierte an der TU Graz und promovierte an der EPFL in Lausanne. Ihr Arbeitsgebiet ist die experimentelle Erforschung von stark korrelierten Elektronensystemen, wobei ein breites Spektrum an Methoden – von der Synthese bis hin zu Messungen bei ultratiefen Temperaturen – zum Einsatz kommt.