Université de Paris

Habilitation à diriger des recherches

Spécialité : Mathématiques

Mouvement brownien et algèbres de

Kac–Moody affines

Manon Defosseux

| Rapporteurs : | Philippe | BIANE | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |

| Persi | DIACONIS | Stanford University | |

| Thierry | LÉVY | Sorbonne Université |

Soutenue le 6 novembre 2020 devant le jury composé de :

Philippe BIANE Université Paris-Est Marne-la-Vallée Philippe BOUGEROL Sorbonne Université Persi DIACONIS Stanford University Catherine DONATI-MARTIN Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Nathalie EISENBAUM Université de Paris Alice GUIONNET École normale supérieure de Lyon Jean-François LE GALL Université Paris-Saclay Thierry LÉVY Sorbonne Université

Pour Philippe et Philippe, Joseph et Cléo,

Agathe, Florent et Martin Gardner

Remerciements

De l’autre coté du miroir, une fillette vient de lire un texte bien mystérieux, dont le sens se dévoile et se dérobe tour à tour, et voilà ce que nous dit Lewis Carroll :

« Ça a l’air très joli, dit Alice, quand elle eut fini de lire, mais c’est assez difficile à comprendre ! […] Ça me remplit la tête de toutes sortes d’idées, mais… mais je ne sais pas exactement quelles sont ces idées ! En tout cas, ce qu’il y a de clair c’est que quelqu’un a tué quelque chose111Serait-ce un brownien qu’on a tué ? … ». Au moment d’écrire les remerciements, je pense évidemment d’abord à Philippe Bougerol et à nos innombrables conversations. Elles m’ont appris quel engrais puissant peuvent devenir, pour celui qui les reçoit, certaines intuitions livrées dans un flou généreux et stimulant222flou pour celui qui écoute bien sûr, et bien souvent accompagné de références précises pour se mettre au travail.. Je remercie Philippe Bougerol de n’avoir cessé depuis que nous nous connaissons de me donner matière à penser, c’est peu dire que les mathématiques que je fais lui doivent énormément.

J’ai toujours eu une immense admiration pour les travaux et la pratique mathématique de Philippe Biane, Persi Diaconis et Thierry Lévy. Cela a été pour moi une joie immense qu’ils acceptent tous les trois de rapporter mon habilitation, et je les en remercie. Je remercie également Catherine Donati-Martin, Nathalie Eisenbaum, Alice Guionnet et Jean-François Le Gall d’avoir accepté de faire partie de mon Jury. Je serai heureuse et honorée de leur présenter mon travail.

Charme, beauté et créativité, merci à Céline et Maya pour les réunions joyeuses et caféinées qui ont accompagné le tout début de nos rédactions. Merci à Reda, à Philippe encore, pour les améliorations que leurs relectures attentives du manuscrit ont permises, à Thierry à nouveau, pour ses nombreuses suggestions et pour la délicatesse de leur formulation. Et merci à tous ceux, en particulier Nathael, Nathalie et Céline encore, qui ont permis que les dernières étapes soient franchies avec succès.

Nul besoin de caravelles pour les découvertes mathématiques grandes ou modestes, et les voyages et les tempêtes sont intérieurs dans le bureau du mathématicien. Voilà quelques années que Raphaël et moi voguons ensemble, cinq jours par semaine, à bord du vaisseau 732-E. Son calme, sa mesure (de Lebesgue of course), sa gentillesse et sa bonne humeur auront rendu les escales plus douces et les intempéries moins pénibles, et je l’en remercie. Merci évidemment aux autres passagers du MAP5 qui nous accompagnent et qui auront donné à la traversée eux aussi une couleur bien joyeuse.

Avant de finir, merci au papillon du Brésil (il faut n’oublier personne) et au lépidoptériste qui ne l’a pas épinglé : sans eux assurément, les événements auraient pris une tout autre tournure.

Merci enfin à Philippe qui m’accompagne de son chant depuis de nombreuses années. Élégies et ritournelles font un autre Jabberwocky.

Introduction

En 2014, j’ai commencé à réfléchir aux liens entre mouvement brownien et algèbre de Kac–Moody affine. Ce sont ces liens que je me propose d’exposer dans ce mémoire, tels qu’ils me sont apparus depuis. On trouvera dans cette introduction non pas l’état de l’art dans mon domaine de recherche mais la description de mes contributions dans un champ que je m’efforcerai de préciser dans le corps du mémoire. Ces contributions ont toutes un analogue dans un cadre souvent qualifié de cadre compact ou semi-simple, tandis qu’elles interviennent dans un cadre que l’on qualifiera de cadre affine. Je commence par rappeler les résultats du cadre compact dont mes contributions sont un analogue. Davantage que sur les résultats eux mêmes c’est sur leur structure que je souhaite insister, telle qu’elle perdure dans un cadre affine.

Le cadre compact.

Les résultats que nous rappelons pour le cadre compact sont tous bien connus.

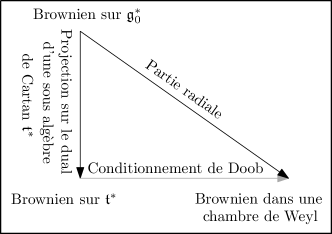

Norme d’un brownien de dimension trois.

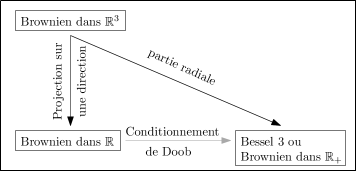

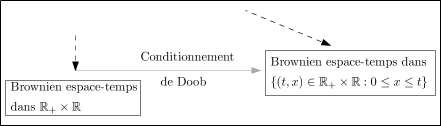

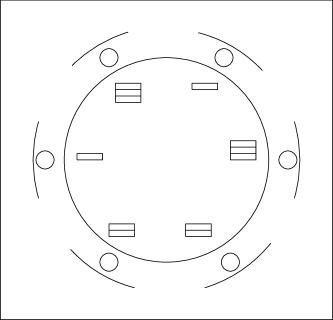

On appelle partie radiale d’un vecteur de la norme euclidienne de ce vecteur. Les orbites pour l’action du groupe SO(3) sur sont les sphères de et la partie radiale d’un vecteur détermine l’orbite à laquelle il appartient. Si on considère un mouvement brownien standard sur alors le processus de sa partie radiale est un processus de Bessel de dimension trois. C’est aussi une transformation de Doob d’un brownien réel tué en , via la fonction harmonique définie sur par , . La projection dans une direction d’un brownien de est un brownien réel et il y a ainsi deux façons, illustrées à la figure 1, d’obtenir un Bessel à partir d’un brownien de dimension trois. Sur le diagramme - c’est une convention que nous utiliserons toujours - les flèches noires figurent une transformation déterministe, tandis que la grise désigne une opération sur des mesures. Pour finir rappelons que la loi en un temps fixé du brownien dans conditionnellement à sa partie radiale est la mesure de probabilité uniforme sur l’orbite correspondante. On a pour la transformée de Fourier de la probabilité uniforme sur la sphère de rayon la formule suivante

| (1) |

pour tout vecteur de norme . Autrement dit la coordonnée dans une direction quelconque donnée d’un point choisi selon la mesure uniforme sur une sphère de rayon est uniformément distribuée sur l’intervalle 333 Ce résultat est connu sous le nom de théorème d’Archimède. C’est l’autre poussée d’Archimède : poussée vers l’avant de la mesure uniforme sur une sphère par la projection sur une direction.. Tout ceci est bien connu. Nous allons maintenant changer de point de vue et décrire ces propriétés dans un cadre un peu différent, qui présente l’avantage de mieux mettre en évidence les propriétés structurelles qui nous intéressent.

Brownien sur le dual de .

Considérons l’ensemble de matrices défini par

une base de

et sa base duale . On définit une action coadjointe444C’est à dessein que nous travaillons ici sur le dual de et non sur . En effet, si en dimension finie, il est indifférent de considérer un espace vectoriel ou son dual, il sera essentiel dans le cadre infini-dimensionnel qui est le nôtre de considérer, conformément à l’esprit de la méthode des orbites de Kirillov, non pas les orbites adjointes mais les orbites coadjointes. de sur le dual de en posant pour , ,

Pour toute forme dans il existe un unique réel positif et un élément tels que

Autrement dit l’espace quotient s’identifie à . On appelle la partie radiale de . En fait, si

pour , alors . Munissons maintenant du produit scalaire usuel et considérons un brownien standard sur , i.e.

où est un brownien standard sur . Dans ce contexte, la projection sur une direction d’un vecteur de devient la projection sur le dual d’une sous-algèbre de Cartan de et les propriétés du brownien de dimension trois rappelées plus haut s’énoncent de la façon suivante. D’une part, le processus de la partie radiale de et celui de sa projection sur tuée en et conditionnée au sens de Doob à rester dans ont même loi. D’autre part, en un temps fixé , la loi de conditionnellement à son -orbite est la mesure uniforme sur cette orbite. L’avantage d’une telle présentation est qu’on peut immédiatement en donner une traduction valable lorsque est remplacé par un groupe de Lie compact connexe semi-simple quelconque. Pour indiquer comment considérons un tel groupe et son algèbre de Lie . On suppose sans perte de généralité que est un groupe de matrices.

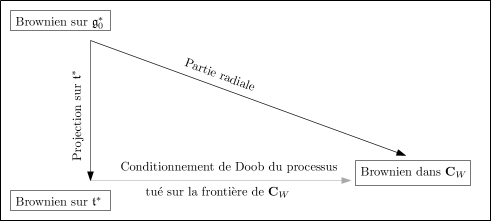

Brownien sur .

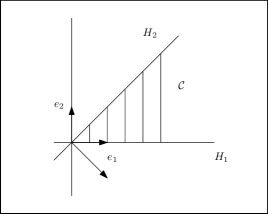

L’action coadjointe notée de sur est définie de même que celle de sur . On considère un tore maximal de et son algèbre de Lie qui joue le rôle de , et on choisit une chambre de Weyl dans qui joue le rôle de . Il existe pour chaque classe d’équivalence dans un unique représentant dans . Par exemple, lorsque est le groupe spécial unitaire , on peut choisir pour l’ensemble des matrices diagonales de et pour l’ensemble

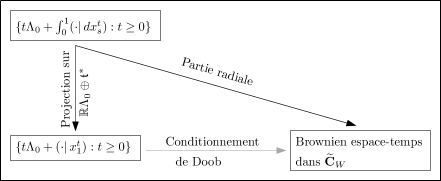

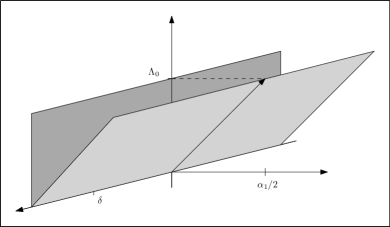

où , si est une matrice de taille dont les éléments diagonaux sont . On appelle partie radiale d’une forme sur le représentant dans de l’orbite à laquelle elle appartient. On munit d’un produit scalaire -invariant. Alors le processus de la partie radiale d’un mouvement brownien standard sur et celui de sa projection sur tuée sur le bord de et conditionnée au sens de Doob à rester dans ont même loi. Le diagramme commutatif représenté en figure 2 illustre cette observation. En outre, la loi en un temps fixé du brownien sur conditionnellement à son -orbite est la mesure de probabilité uniforme sur cette orbite. Dans ce contexte, la formule (1) devient une formule de Harish-Chandra, équivalente dans ce cadre compact à une formule des caractères de Kirillov, ou à la formule de Itzykson–Zuber lorsque . Elle donne la transformée de Fourier de la mesure de Duistermaat–Heckman normalisée associée à l’action du tore sur une orbite coadjointe, c’est-à-dire la mesure image par la projection canonique sur de la mesure de probabilité uniforme sur cette orbite.

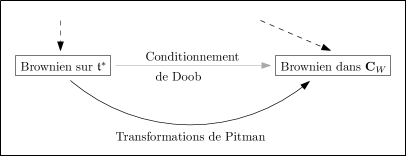

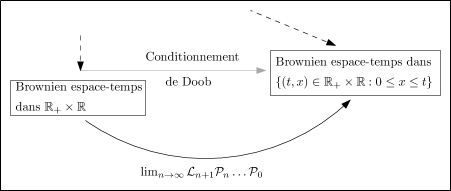

Le théorème de Pitman.

La transformation de Pitman opère sur les chemins à valeurs réelles, c’est-à-dire les fonctions continues telles que . Elle est définie par

Le théorème de Pitman s’énonce ainsi : si est un mouvement brownien réel standard, alors est un processus de Bessel de dimension trois. Ce théorème établit donc une relation trajectorielle entre le brownien sur et la transformation de Doob sur . Philippe Biane, Philippe Bougerol et Neil O’Connell ont montré dans [7] qu’une telle relation existait entre le mouvement brownien sur et celui dans le cône . Elle s’obtient en appliquant au brownien sur des transformations de type Pitman associées aux symétries orthogonales par rapport aux hyperplans perpendiculaires aux racines simples de . On peut donc ajouter une flèche au diagramme de la figure 2 comme indiqué à la figure 3. Par ailleurs, la mesure normalisée de Duistermaat–Heckman s’obtient en considérant en un temps fixé la loi du brownien sur conditionnellement à son image par les transformations de Pitman.

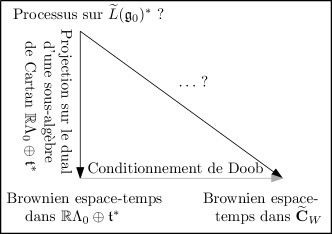

Le cadre affine.

Très rapidement, un enjeu important de ma recherche a été de comprendre ce qu’un diagramme tel que celui représenté en figure 2 pouvait devenir dans un cadre affine. Dans un second temps, s’est posée la question de l’existence d’un théorème de type Pitman dans ce cadre. Dans la suite est un groupe de Lie supposé compact, connexe, simple et simplement connexe et on considère un produit scalaire -invariant sur .

Algèbres affines, algèbres de lacets.

Les algèbres de Lie affines font partie d’une classe d’algèbres de Lie appelées algèbres de Kac–Moody qui contient, outre les algèbres de Lie semi-simples complexes, des algèbres de Lie de dimension infinie. Bien que de dimension infinie les algèbres affines partagent avec les algèbres de Lie semi-simples de nombreuses propriétés. Nous les présentons dans le chapitre 1. Dans ce mémoire nous considérons une classe particulière d’algèbres affines : les algèbres de lacets à valeurs dans une algèbre de Lie simple complexe avec extension centrale. Dans la perspective d’un diagramme commutatif, on doit travailler sur la partie compacte d’une telle algèbre. Nous considérons donc l’algèbre de lacets à valeurs dans - les lacets sont indexés par le cercle identifié à - et son extension centrale555Ici comme dans la suite nous ne précisons pas le degré de régularité des lacets et supposons qu’ils sont toujours aussi réguliers qu’on peut le souhaiter.

munie d’un crochet de Lie défini par

| (2) |

pour , , où est le crochet de Lie sur et est défini point par point. Le crochet définit une action adjointe de sur elle-même. En considérant l’exponentielle de cette action on définit l’action adjointe d’un groupe de lacets à valeurs dans sur . On considère l’action coadjointe de sur qui en découle. On écrit

où est un poids dit fondamental défini par

L’algèbre est une sous-algèbre abélienne maximale de et son dual est . Il nous faut maintenant décrire ce qui remplace dans ce cadre les objets du diagramme de la figure 2.

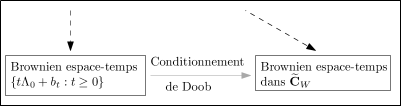

Browniens espace-temps.

Le premier travail effectué dans cette voie est exposé dans le chapitre 2, qui reprend les résultats de [16] en les modifiant légèrement, de sorte qu’ils répondent à une exigence de cohérence. Il a permis d’obtenir des candidats pour les processus de la base du diagramme. Pour cela, je me suis inspirée de ce que nous savions du cas compact. Dans ce cas en effet, comme on peut le voir dans les travaux de Philippe Biane [5], le diagramme peut se comprendre comme une dégénérescence commutative d’un diagramme analogue valable pour des variables aléatoires non commutatives. Ces variables aléatoires sont par nature liées à la théorie des représentations de et dans un contexte non commutatif le brownien sur est remplacé par une marche sur le réseau des poids de et le brownien dans par un processus de Markov sur celui de ses poids dominants. Les pas de la marche sont distribués selon une mesure de probabilité uniforme sur l’ensemble des poids d’une représentation complexe de dimension finie de et le noyau du processus de Markov s’exprime en fonction de la dimension des composantes isotypiques d’un produit tensoriel de représentations. Un théorème central limite relie ces processus à temps discret au brownien sur d’une part et au mouvement brownien dans d’autre part. La théorie des représentations des algèbres de Kac–Moody affines possède de nombreux points communs avec celle des représentations des algèbres de Lie semi-simples complexes et moyennant quelques ajustements on peut mimer la construction de ces processus dans un cadre affine666La construction est en fait valable pour une algèbre de lacets avec extension centrale augmentée d’une dérivation. Il est cependant inutile d’ajouter la dérivation pour cet exposé liminaire, car si elle joue un grand rôle dans la construction des processus, il n’en reste pas trace dans l’énoncé des résultats.. On obtient alors une marche sur le réseau des poids d’une algèbre affine et un processus de Markov sur celui de ses poids dominants. Le cas affine diffère cependant du cas compact sur plusieurs points essentiels. Le plus important à mentionner ici est sans doute la présence pour les processus discrets introduits et leurs limites en temps long d’une coordonnée temporelle déterministe le long du poids fondamental .

C’est le niveau des poids des représentations considérées qui apparaît ainsi. Finalement, l’étude des limites en temps long des processus discrets nous permet de placer sur la base du diagramme, à gauche un processus espace-temps

où est un brownien standard sur , à droite un processus espace-temps conditionné au sens de Doob à rester dans une chambre de Weyl fondamentale dans .

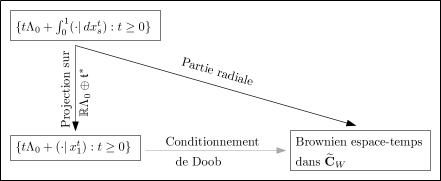

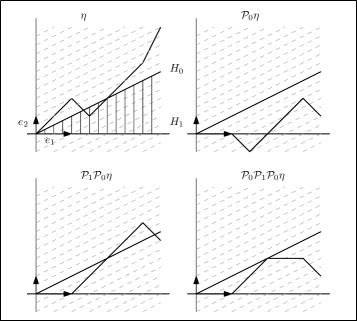

Drap brownien.

Une fois obtenue une première ligne du diagramme commutatif, il restait à déterminer deux processus, l’un devant jouer le rôle du brownien sur et l’autre celui du processus de sa partie radiale dans . C’est ce que j’ai fait dans [17]. Dans [22], Igor Frenkel définit une notion de partie radiale pour les formes de s’écrivrant

avec un réel strictement positif et un chemin régulier à valeurs dans , c’est-à-dire

pour . Dans ce cas, il existe un unique élément dans l’intersection de la chambre de Weyl fondamentale et de l’orbite . C’est cet élément qu’on appelle partie radiale de . Il s’obtient en résolvant l’équation différentielle (en )

avec , où est la matrice identité dans et en considérant l’orbite de dans pour l’action par conjugaison de sur lui-même. C’est cette orbite dans qui détermine l’orbite de dans . Nous l’avons dit, dans le cas compact, la mesure uniforme sur une orbite peut s’obtenir en considérant la loi d’une gaussienne sur conditionnellement à sa partie radiale. Dans [22] Igor Frenkel a l’idée, pour définir une mesure sur une orbite coadjointe dans un cadre affine, de remplacer la trajectoire régulière par un mouvement brownien sur , de considérer le processus issu de , solution de l’équation différentielle stochastique

où désigne l’intégrale de Stratonovitch777Une telle solution est un processus à valeurs dans . et de définir une mesure sur une orbite coadjointe à partir de la loi de conditionnellement à l’orbite de dans . C’est pour une telle mesure que Frenkel établit une formule des caractères de Kirillov dans un cadre affine. Cette formule donne la transformée de Fourier de la mesure image par la projection sur de la mesure de Frenkel sur une orbite. Ainsi dans ce cadre c’est un couple formé d’un réel positif et d’un brownien qui joue le rôle de la gaussienne sur et ce couple doit être pensé comme une forme aléatoire888Dans notre travail, tous les calculs sont faits en utilisant le mouvement brownien ou le drap brownien sur qui sont bien définis. L’écriture sous forme de forme aléatoire est utilisée dans l’introduction comme dans le corps du mémoire pour rappeler que les lois des trajectoires sur jouent dans le cadre affine le rôle de mesures sur des orbites coadjointes.

| (3) |

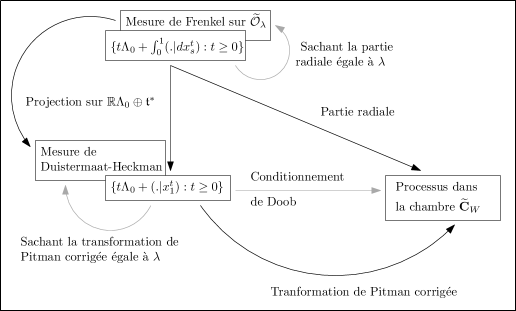

Nous sommes désormais en mesure de compléter le diagramme de la figure 2 dans un contexte affine. Au sommet se trouve un processus de Lévy à valeur dans dont la projection sur est un brownien espace-temps et qui en chaque temps fixé , a même loi que (3) pour un brownien bien choisi. Un tel processus s’obtient en considérant un drap brownien sur et en lui associant le processus

Le processus de la partie radiale s’obtient en résolvant pour chaque l’équation différentielle stochastique (en )

avec et en considérant l’orbite dans de . On obtient alors le diagramme commutatif représenté en figure 6.

Théorème de localisation et formule de Kirillov–Frenkel.

Faisons une parenthèse dans la présentation de nos contributions. Nous l’avons dit, Igor Frenkel établit dans [22] une formule des caractères de type Kirillov dans le cadre des algèbres affines. Dans un cadre compact, la formule des caractères de Kirillov est au coeur du diagramme commutatif de la figure 2. Il en va de même pour notre diagramme, représenté en figure 6, et la formule des caractères de Frenkel. Celle-ci permet en effet d’obtenir une relation d’entrelacement d’opérateurs à partir de laquelle on démontre à la façon de Chris Rogers et Jim Pitman [38] l’identité en loi entre le transformé de Doob et le processus de la partie radiale. Comprendre le travail de Frenkel a donc été pour mon propre travail une étape essentielle. Dans le cadre compact la formule de Kirillov peut se voir comme une formule de localisation de Duistermaat et de Heckman. Il m’a semblé intéressant de présenter celle de Frenkel comme une formule de localisation en dimension infinie. C’est ce que nous faisons dans le chapitre 3. Dans le contexte symplectique, la mesure de Wiener, qui joue le rôle de mesure sur une orbite coadjointe dans la formule des caractères, apparait naturellement lorsque l’on considère l’action hamiltonnienne d’un cercle sur une orbite. Cette idée n’est pas nouvelle, le chapitre 3 en propose néanmoins une réécriture, qui me paraît un peu originale, sous une forme adaptée à notre contexte.

Un théorème de Pitman.

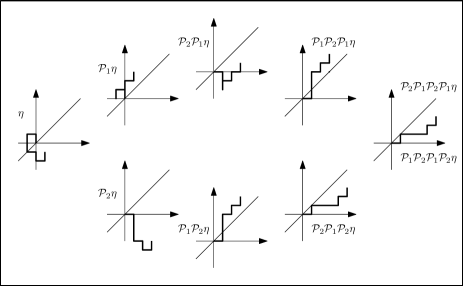

Nous l’avons rappelé, Philippe Biane, Philippe Bougerol et Neil O’Connell ont établi dans [7] un théorème de représentation de type Pitman pour le brownien dans la chambre de Weyl associée à l’algèbre de Lie . Le mouvement brownien dans s’obtient en appliquant successivement à un brownien dans des transformations de Pitman associées aux réflexions simples engendrant le groupe de Weyl associé à . Comme cela est indiqué par les auteurs, les transformations de Pitman jouent un rôle important dans les modèles de chemins de Littelmann qui sont des modèles combinatoires pour les représentations d’algèbres de Lie. Ces modèles sont valables pour les algèbres affines et il est donc naturel de chercher une représentation de type Pitman pour le brownien espace-temps apparu précédemment dans la chambre fondamentale associée à une algèbre affine. Dans le cas compact, le nombre de transformations à appliquer au processus non conditionné est la longueur de l’élément le plus long du groupe de Weyl. Le groupe de Weyl associé à une algèbre affine est de cardinal infini et il n’existe pas de plus long élément. On ne peut donc espérer qu’un résultat asymptotique. Philippe Bougerol et moi-même avons traité le cas de l’algèbre affine dans [10]. Il est exposé dans le chapitre 5. Dans ce cas le groupe de Weyl est engendré par deux réflexions auxquelles correspondent deux transformations de Pitman. Un résultat inattendu999Nous ne l’attendions pas en tous cas ! de [10] est que le brownien espace-temps conditionné de la figure 5 ne s’obtient pas exactement en appliquant successivement et alternativement ces transformations à un brownien espace-temps. Un théorème de représentation existe cependant qu’on obtient en ajoutant une petite correction à la suite de ces transformations successives, correction provenant du manque de régularité des trajectoires browniennes. Définissons les transformations de Pitman et correspondant aux deux réflexions ainsi que des versions modifiées et . Elles agissent sur un chemin (espace-temps) , où et , de la façon suivante. Pour on a

On pose , , et , . Nous avons montré que si est un brownien espace-temps et le brownien espace-temps de la figure 5 conditionné à rester dans

alors les suites de processus

convergent en loi vers quand tend vers l’infini. Ce résultat nous permet d’ajouter une flèche au diagramme de la figure 5 comme indiqué à la figure 7. Notons que notre motivation première pour ce travail était l’obtention d’un théorème de représentation pour le brownien dans l’intervalle, qu’on déduit du premier en appliquant une inversion temporelle au processus espace-temps conditionné. Disons enfin que comme dans le cas compact la loi en un temps fixé du brownien conditionnellement à son image par nos transformations successives est une mesure de Duistermaat–Heckman, ici la mesure image par la projection sur le dual d’un tore maximal de de la mesure de Frenkel sur une orbite coadjointe de .

Produit de fusion.

Parlons enfin d’un dernier point qui occupe une place un peu à part dans le mémoire dont les diagrammes des figures 6 et 7 composent la charpente, puisqu’il porte sur des résultats n’intervenant pas directement dans ces diagrammes. Il concerne l’hypergoupe de la fusion obtenu à partir de ce qu’on appelle le produit de fusion, tel qu’il est défini dans [27]. Pour un entier fixé, l’hypergoupe de la fusion est l’ensemble des poids dominants entiers de niveau d’une algèbre affine 101010C’est-à-dire l’ensemble des poids ayant une coordonnée le long de égale à . muni d’une loi de composition donnée par le produit de fusion. Il est très important de remarquer qu’ici le niveau des poids est fixé, contrairement à ce qu’on observe lorsque l’on considère un produit tensoriel de représentations d’une algèbre de Lie affine. Nous présentons dans le chapitre 6 les résultats de [14] qui donnent une interprétation probabiliste à ce produit. Bien qu’un peu à part, comme nous l’avons dit, au sein du mémoire, ces résultats ne sont cependant pas sans rapport avec les questions que nous avons jusqu’ici abordées.

On reconnaîtra d’une part dans un problème de Horn multiplicatif l’esprit de l’approximation semi-classique de la mesure Duistermaat–Heckman ou encore de la méthode des orbites de Kirillov. Rappelons en effet informellement la cinquième recommandation du « User’s guide » de [30]: si vous souhaitez décrire la décomposition d’un produit tensoriel de représentations, vous devez considérer la somme des orbites correspondantes que vous devez ensuite décomposer en orbites coadjointes. J’ai établi dans [14] qu’une relation similaire existait entre le produit de fusion et le produit de convolution sur un groupe de Lie compact, les orbites étant cette fois les orbites pour l’action par conjugaison du groupe sur lui-même. Ce résultat résout une conjecture de [40].

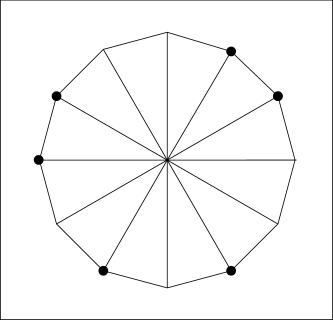

On reconnaîtra d’autre part dans le lien établi entre le produit de fusion et certaines marches dans des alcôves la logique de construction de chaînes de Markov à valeurs dans des chambres de Weyl à partir de produits tensoriels de représentations. Je montre en effet dans [14] que les coefficients de fusion jouent pour une large classe de marches aléatoires dans des alcôves le même rôle que les coefficients de Littelwood-Richardson et leurs généralisations pour les marches dans une chambre de Weyl associée à une algèbre de Lie semi-simple. Nous avons ainsi répondu positivement à une question posée par David Grabiner dans [23] quant à l’existence de liens éventuels entre certaines marches aléatoires dans des alcôves et la théorie des représentations.

Pour finir.

Le schéma de la figure 8 est une tentative de synthèse des résultats exposés dans cette introdution, ceux concernant le produit de fusion en étant cependant exclus. Pour , y est l’orbite de sous l’action coadjointe de . Les flèches impliquant la transformation de Pitman corrigée ne peuvent pour l’instant être tracées que dans le cas d’une algèbre de Lie affine de type . Le chapitre 7 dont nous n’avons pas encore parlé porte sur une réflexion en cours dont l’objectif est d’établir un tel diagramme dans un contexte de probabilités non commutatives. Disons enfin que les lemmes, propositions ou théorèmes énoncés dans ce mémoire, à l’exception du théorème 3.1.1 de Duistermaat et de Heckman, et du theorème 4.2.1 dont la paternité revient à Igor Frenkel, sont issus de travaux que j’ai écrits entre 2014 et aujourd’hui.

– PUBLICATIONS –

-

1.

Avec Philippe Bougerol, Pitman transforms and Brownian motion in the interval viewed as an affine alcove, à paraître aux Annales Scientifiques de l’École normale supérieure

-

2.

Kirillov–Frenkel character formula for loop groups, radial part and Brownian sheet, Annals of probability (2019), 20 pp.

-

3.

Affine Lie algebras and conditioned space-time Brownian motions in affine Weyl chambers, Probability Theory and Related Fields (2016), 17 pp.

-

4.

Fusion coefficients and random walks in alcoves, Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat. (2016), 20 pp.

-

5.

An interacting particle model and a Pieri-type formula for the orthogonal group, Journal of Theoretical Probability (2012), 21 pp.

-

6.

Interacting particle models and the Pieri-type formulas: the symplectic case with non equal weights, Electron. Commun. Probab. 17 (2012), no. 32, 12 pp.

-

7.

Avec François Chapon, Quantum random walks and minors of Hermitian Brownian motion, Canad. J. Math. 64 (2012), 16 pp.

-

8.

Generalized Laguerre unitary ensembles and an interacting particles model with a wall, Electron. Commun. Probab. 16 (2011), 11 pp

-

9.

Orbit measures, random matrix theory and interlaced determinantal processes, Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat. 46 (2010), 41 pp.

-

10.

Orbit measures and interlaced determinantal processes, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

Chapitre 1 Les algèbres affines et leurs représentations

où l’on dit deux ou trois choses que l’on doit savoir d’

Les algèbres de Kac–Moody forment une classe d’algèbres de Lie sur que l’on peut définir par générateurs et relations à partir d’une matrice de Cartan généralisée. Cette classe contient, outre les algèbres de Lie semi-simples complexes, des algèbres de Lie de dimension infinie, et parmi elles, des algèbres de Kac–Moody de type affine non tordu. Ces dernières présentent l’immense avantage de posséder une réalisation simple à partir d’une algèbre de dimension finie. Certains de nos résultats sont valables pour une algèbre affine quelconque. Cependant, ce sont celles de type non tordu que nous avons choisi de considérer exclusivement dans ce mémoire, pour la simplicité de leur présentation, mais surtout parce que leur réalisation à partir d’une algèbre de lacets sera dans les chapitres 3 et 4 plus ajustée à nos questionnements. Les définitions et propriétés énoncées sont toutes issues du livre de Victor G. Kac [27].

1.1 Algèbres de Kac–Moody affines

Nous définissons dans cette section les algèbres de lacets à valeurs dans , avec extension centrale et dérivation, où est une algèbre de Lie complexe simple. Remarquons que la dérivation sera fondamentale dans notre travail. En effet, les caractères de certaines représentations de y jouent un rôle essentiel et ils ne sont pas définis si on restreint ces représentations à l’algèbre sans sa dérivation. Par ailleurs, d’un point de vue plus analytique, la dérivation provient d’une action hamiltonienne du cercle qui apparait de manière fondamentale dans le chapitre 3 portant sur les théorèmes de localisation en dimension infinie. Comme nous le verrons cependant, même si la dérivation est cruciale pour nos constructions, nos résultats ne portent à la fin que sur l’algèbre sans dérivation111C’est-à-dire l’algèbre affine dite dérivée….

1.1.1 Extensions d’algèbres de lacets

Considérons une algèbre de Lie simple complexe de dimension finie munie d’un crochet de Lie et l’algèbre de lacets

où est l’algèbre des polynômes de Laurent en . Autrement dit est l’ensemble des polynômes de Laurent à coefficients dans . Poser , , identifie à une algèbre de lacets. C’est une algèbre de Lie pour le crochet défini par

On munit d’une forme bilinéaire symétrique invariante et non dégénérée puis on considère l’extension centrale avec dérivation de l’algèbre de lacets

munie d’un crochet, qu’on note toujours , défini par

| (1.1) |

pour , , , . L’algèbre de Lie de dimension infinie ainsi obtenue est une réalisation d’algèbre de Kac–Moody de type affine non tordu. Plus précisément si est une algèbre de Lie de rang de type alors est une algèbre affine de type .

1.1.2 Racines et coracines de

On choisit une sous-algèbre de Cartan de supposée de rang . On considère la décomposition en sous-espaces radiciels

| (1.2) |

où l’ensemble des racines de et . On choisit un sous-ensemble de racines simples et on note l’ensemble des racines positives. On considère une sous-algèbre abélienne maximale de

et on étend les racines de à en posant , . Alors l’ensemble des racines de l’algèbre de Lie est

où est la racine nulle, qui est nulle sur et vérifie . On a en fait la décomposition en sous-espaces radiciels par rapport à

| (1.3) |

avec et Pour , les sous-espaces radiciels sont de dimension et on choisit un triplet tel que

On identifie et via

| (1.4) |

et on munit du produit scalaire induit par cet isomorphisme. On choisit une normalisation telle que , où est la racine la plus haute de . La forme est ainsi la forme bilinéaire invariante dite standard normalisée. On pose . On choisit un triplet tel que

Alors où est la coracine la plus haute, et

est un ensemble de racines simples de et

est l’ensemble des coracines simples.

1.1.3 Groupe et chambre de Weyl affine

On considère l’élément de défini par

Alors est une base de . On considère la forme bilinéaire que l’on restreint à et étend à en posant pour ,

L’isomorphisme linéaire , identifie et . La forme bilinéaire sur induite par l’identification vérifie

Le groupe de Weyl de est un sous-groupe de engendré par les réflexions fondamentales , , définies par

La forme est -invariante. Notons le réseau des coracines de et le groupe de Weyl engendré par les réflexions pour . Le groupe de Weyl affine est le produit semi-direct où est le groupe des transformations , , définies par

On note et l’ensemble des formes linéaires à valeurs réelles sur , i.e. . L’ensemble

est appelé chambre fondamentale ou chambre de Weyl. C’est un domaine fondamental pour l’action de sur un cône de appelé cône de Tits.

1.2 Représentations, représentations intégrables

On note (resp. ) l’ensemble des poids entiers (resp. dominants) défini par

Le niveau d’un poids , est l’entier , i.e. la coordonnée le long de . Pour , on note (resp. l’ensemble des poids entiers (resp. dominants) de niveau , i.e.

Un -module est dit -diagonalisable s’il admet une décomposition en espaces de poids où est défini par

La catégorie monoïdale est définie comme l’ensemble des -modules -diagonalisables dont les espaces de poids sont de dimension finie et tels qu’il existe un nombre fini d’éléments tels que

| (1.5) |

où . Les modules de cette catégorie, bien que de dimension infinie, partagent de nombreuses propriétés avec les modules d’algèbres de Lie semi-simples complexes de dimension finie. Tout d’abord, le fait que les espaces de poids d’un module de soient de dimension finie et la condition (1.5) assurent qu’on puisse définir pour un module de un caractère formel en posant

Nous verrons dans le chapitre 2 une procédure de construction de chaînes de Markov à partir de décompositions en composantes irréductibles de produits tensoriels de représentations. La catégorie possède une sous-catégorie dont les modules sont complètement réductibles. C’est la catégorie des modules intégrables, sur lesquels les générateurs de Chevalley , agissent de manière localement nilpotente. Elle est notée . Les modules irréductibles de sont les modules ayant un plus haut poids dans . Pour on dispose pour un module de plus haut poids , d’une formule de Weyl des caractères qui s’écrit

| (1.6) |

où est la dimension de l’espace radiciel et est un vecteur de appelé vecteur de Weyl, choisi tel que , pour tout . Notons l’appariement dual canonique entre et . Pour un module de plus haut poids de et la série

est absolument convergente si et seulement si . Ce résultat de convergence est très important pour nous, puisque les caractères évalués en des vecteurs bien choisis nous permettront de définir les processus de Markov introduits au chapitre 2.

1.3 L’algèbre de Kac–Moody affine .

Nous précisons dans cette section ce que sont les objets définis ci-dessus dans le cas où est l’algèbre de Lie définie par

Les matrices

forment une base de vérifiant les relations de commutation

La sous-algèbre des matrices diagonales est une sous-algèbre de Cartan et possède une seule racine positive définie par . On munit d’une forme sesquilinéaire définie par , . On considère l’algèbre de Lie

le crochet de Lie étant défini par (1.1.1). C’est une algèbre de Lie de type .

Racines et sous-espaces radiciels.

On pose et on étend à en posant . On définit la racine nulle en posant

On pose . On vérifie facilement que l’on a pour ,

ce qui montre que les sous-espaces radiciels sont

et les générateurs de Chevalley

Ensemble des poids et ensemble des poids dominants.

Soit le poids fondamental défini par et . L’ensemble des poids de est

et celui des poids dominants

Groupe de Weyl et domaine fondamental.

Le groupe de Weyl associé à est le groupe des transformations engendré par la réflexion définie par

Le réseau des coracines est et ici . Ainsi le groupe de Weyl affine est le produit semi-direct où est le groupe des transformations , , définies par

La chambre de Weyl est ici

Elle est représentée en figure 1.1. C’est le domaine compris entre les deux hyperplans gris.

Remarquons que si l’on considère l’action de sur l’espace quotient , alors le groupe de Weyl s’identifie au groupe de transformations de engendré par les réflexions par rapport aux entiers. Vu dans l’espace quotienté par ,

s’identifie a l’intervalle qui est un domaine fondamental de ce groupe de transformations non-linéaires. Il est représenté sur la figure 1.1 par la ligne en pointillés.

Formule des caractères de Weyl.

Le vecteur est un vecteur de Weyl et la formule des caractères de Weyl s’écrit pour et , avec ,

| (1.7) | ||||

| (1.8) |

Chapitre 2 Browniens espace-temps et représentations d’algèbres affines

où l’on met de petits poids sur les bas poids

Les formules de Clebsch–Gordan donnent en particulier la décomposition en composantes irréductibles du produit tensoriel d’une représentation de dimension finie de et de la représentation standard de ce groupe. Dès 1975, Bernard Roynette [24] remarque que ces formules fournissent les probabilités de transition d’un Bessel discret. Au début des années 90, Philippe Biane fait apparaître ce Bessel dans un contexte non commutatif [5], donnant ainsi un nouvel éclairage à cette coïncidence. Outre la joie des correspondances, que nous apporte un tel rapprochement ? Le processus de Bessel discret est un processus de Markov à valeurs dans l’ensemble des entiers naturels, c’est-à-dire le réseau des poids dominants de . Sa loi est la transformation de Doob de celle de la marche simple sur tuée en . Les pas de la marche simple sont eux distribués selon la mesure de probabilité uniforme sur l’ensemble des poids de la représentation standard de . Si on remplace ce groupe spécial unitaire par un groupe de Lie compact connexe semi-simple quelconque et la représentation standard par une représentation complexe de dimension finie du groupe, on peut de la même manière associer à celle-ci deux processus, une marche aléatoire et un processus de Markov. Les pas de la marche sont distribués selon la mesure de probabilité uniforme sur les poids de la représentation comptés avec leur multiplicité et le noyau de transition du processus de Markov s’exprime à partir de la dimension des composantes isotypiques d’un produit tensoriel de représentations. Les représentations irréductibles du groupe sont déterminées par leur plus haut poids et on obtient ainsi une marche à valeurs dans le réseau des poids du groupe et un processus de Markov à valeurs dans l’ensemble de ses poids dominants. Ces processus fournissent d’une part une approximation d’un brownien dans le dual d’une algèbre de Cartan de l’algèbre de Lie du groupe, d’autre part une approximation du brownien conditionné au sens de Doob à vivre dans une chambre de Weyl associée au système de racines du groupe. La combinatoire des représentations de ce groupe éclaire alors certaines propriétés de ces browniens. C’est une approche possible par exemple du théorème de Pitman et de ses généralisations, qui se trouvent ainsi liés au modèle combinatoire des chemins de Littelmann [7]. Pour nous, une telle approche dans un cadre affine aura fourni les processus de la base du diagramme représenté à la figure 8 de l’introduction.

Dans [15] et [16] nous considérons en effet des processus à valeurs dans le réseau des poids d’une algèbre de Lie affine ou dans celui de ses poids dominants construits selon un canevas analogue à celui que nous venons de décrire brièvement. Ces processus sont pour la première fois introduits dans [35]. Le cas affine diffère du cas compact sur plusieurs points essentiels. Tout d’abord, les représentations irréductibles considérées sont de dimension infinie et il n’existe pas de mesure de probabilité uniforme sur l’ensemble des poids d’une telle représentation. Nous sommes donc amenés à affecter à ces poids un poids de Boltzmann. D’autre part, les processus discrets introduits présentent une coordonnée temporelle le long d’un poids fondamental tout comme en conséquence les processus limites qui apparaissent par ailleurs à une échelle de temps de l’ordre de , et une échelle d’espace de l’ordre de au lieu du facteur habituel.

Nous détaillons dans la section 2.1 le cas de la marche simple sur avec un drift éventuel conditionnée à rester positive. Nous expliquons dans quelle mesure cette marche est liée aux représentations complexes de dimension finie de . La vocation de cette section dans laquelle est décrite une situation très simple est de dégager des éléments de structure qui perdurent dans des situations plus complexes. Nous exposons le cas affine dans la section 2.2. Le théorème 2.3.4 est le principal résultat du chapitre. Il fait apparaitre des processus limites qui sont pour notre travail des objets essentiels que nous reverrons aux chapitres 4 et 5. Leur mise en évidence aura été la première étape de notre exploration des liens entre mouvement brownien et algèbre de Kac–Moody affine.

2.1 Marches aléatoires et représentations de

Représentations de .

Déterminer les représentations complexes de dimension finie du groupe compact revient à déterminer celles de l’algèbre de Lie complexifiée de l’algèbre de Lie de . Cette algèbre est l’algèbre définie par

et les matrices

forment une base de . Une représentation de dimension finie de se décompose en espaces de poids

où . Si est irréductible il existe un unique entier tel que et . On dit que est le plus haut poids de et que est la représentation de plus haut poids . On la note . L’ensemble des entiers naturels est l’ensemble des poids dominants de . Pour , il existe une représentation irréductible de de plus haut poids . L’action de sur est donnée par

pour où , et . L’ensemble des poids de est , et chaque poids apparaît avec une multiplicité . Le caractère d’une représentation de dimension finie de est défini par

En particulier pour ,

la dernière identité n’étant rien d’autre que la formule des caractères de Weyl.

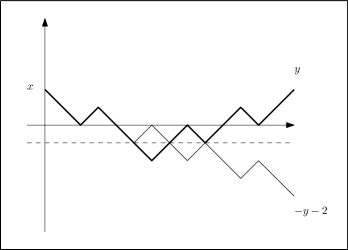

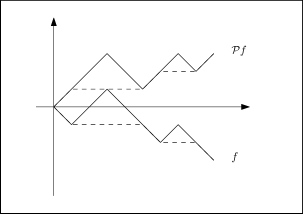

Marches aléatoires, principe de réflexion et transformation de Doob.

Fixons un réel strictement positif . On considère une marche aléatoire simple avec drift de noyau de transition

Ici nous considérons le cas d’une marche avec drift car il montre davantage de similitudes que le cas centré avec ce que nous ferons dans le cas affine. On introduit le temps d’atteinte de qu’on note . Une étude rapide de suite récurrente linéaire d’ordre montre qu’à un coefficient multiplicatif près, il existe pour la marche tuée une unique fonction harmonique sur , positive sur et nulle en . C’est la fonction , où est la fonction de Schur définie par

| (2.1) |

On définit une transformation de Doob de la marche tuée via cette fonction harmonique. C’est le processus de Markov à valeurs dans de probabilité de transition

| (2.2) |

Un principe de réflexion pour illustré en figure 2.1, suivi d’un théorème de Girsanov, montre que pour , on a

ou de manière équivalente,

| (2.3) |

Nous allons voir que ce dernier processus fait partie d’une classe de processus obtenus à partir de produits tensoriels de représentations, en donnant une procédure un peu systématique de construction de marches aléatoires et de processus de Markov, à valeurs respectivement dans le réseau des poids de et dans celui de ses poids dominants , procédure que nous appliquerons ensuite dans le cadre des algèbres affines.

Marches aléatoires, représentations et transformation de Doob.

Choisissons un réel strictement positif et un entier naturel non nul et considérons la représentation irréductible de de plus haut poids . On associe alors à la représentation une marche aléatoire sur , dont les accroissements sont distribués selon une loi définie par

| (2.4) |

En particulier pour et , est la marche simple sur . Pour , on considère la décomposition en composantes irréductibles

ou de manière équivalente,

| (2.5) |

où est la multiplicité du module dans le produit tensoriel . On définit un noyau markovien sur en posant

| (2.6) |

Autrement dit

| (2.7) |

Quand , les coefficients , , valent si et sinon. La décomposition (2.5) évaluée en dit dans ce cas que la fonction est harmonique pour la marche tuée en et le noyau est alors la probabilité de transition définie plus haut.

Principe de réflexion et règle de Brauer et de Klimyk.

Pour une algèbre de Lie semi-simple complexe, la règle de Brauer et de Klimyk [41] fournit une expression des multiplicités des composantes irréductibles dans un produit tensoriel de représentations montrant une somme alternée de dimensions d’espaces de poids portant sur le groupe de Weyl associé au système de racines de l’algèbre de Lie. Dans un cadre probabiliste ou combinatoire de telles formules sont connues sous le nom de formules de Lindström-Gessel-Viennot ou Gessel–Zeilberger qui, sous le prisme de la théorie des représentations, se comprennent donc comme des formules de multiplicité111On pourrait aussi citer Karlin–McGregor, pour le cas des chemins en temps continu. . La règle de Brauer et de Klimyk pour l’algèbre de Lie par exemple est équivalente à une formule de Gessel et de Zeilberger portant sur le nombre de trajectoires possibles d’un point à un autre d’une marche simple sur dont les coordonnées sont assujetties à ne pas se croiser. Plus généralement, on peut faire la même remarque pour toute marche aléatoire dont les pas sont à valeurs dans une réunion d’ensembles de poids de représentations minuscules d’une algèbre de Lie semi-simple complexe fixée. Nous détaillons ici les règles de Brauer et de Klimyk et leur lien avec le principe de réflexion dans le cas de . Dans la suite nous notons

pour tout , . Pour une représentation de dimension finie de , si, pour , est la multiplicité du poids dans , on a immédiatement, pour , l’identité

Cette identité est connue sous le nom de règle de Brauer–Klimyk [41]. Elle découle de la formule de Weyl. Si est la multiplicité de dans , la règle de Brauer–Klimyk implique que

| (2.8) |

En prenant , on obtient

qui est l’identité (2.3) lorsque .

Convergence vers le brownien.

Soit un réel positif. La fonction définie sur par

est harmonique pour le brownien standard sur avec drift tué en , positive sur et nulle en . On considère le transformé de Doob via la fonction du brownien avec drift tué en . Ses densités de transition s’expriment en fonction du noyau de la chaleur sur . On a

Considérons la transformation de Doob issue de de la marche simple tuée en dont le noyau est donné par (2.2) avec . On a alors la convergence en loi,

| (2.9) |

qui s’obtient aisément en utilisant la convergence de la marche simple vers le brownien et en considérant , où est donnée en (2.3) avec . Une telle convergence reste valable dans le cas d’un processus de Markov de noyau de transition défini par (2.6).

2.2 Marches aléatoires et représentations d’algèbres affines

Nous remplaçons maintenant l’algèbre de Lie par une algèbre de Kac–Moody affine. Contrairement à celles des algèbres de Lie semi-simples complexes, les représentations de plus haut poids d’une telle algèbre ne sont pas de dimension finie. Dans la situation décrite dans la section précédente, affecter la valeur au paramètre revient à munir l’ensemble des poids d’une représentation d’une mesure de probabilité uniforme. Cela n’a pas de sens dans un cadre affine, les représentations que nous considérons ayant une dimension infinie. Cependant nous pouvons mettre en œuvre la procédure décrite ci-dessus avec un drift bien choisi pour lequel les quantités considérées pour gardent un sens. Nous obtenons alors une marche sur le réseau des poids d’une algèbre affine et un processus de Markov sur le réseau de ses poids dominants.

On se place dans le cadre du chapitre 1. On considère une algèbre de Lie simple complexe et l’algèbre affine associée. Nous l’avons vu plus haut, l’algèbre de Lie n’intervient pas directement dans la description des marches et des processus de Markov. Seules comptent les décompositions en espaces de poids des représentations ou leur décomposition en composantes irréductibles. Nous n’avons besoin de considérer que la sous-algèbre de Cartan

ainsi que sa partie réelle

où . Nous considérons de même le dual de la sous-algèbre de Cartan et sa partie réelle

où . Nous considérons le réseau des poids qui jouera le rôle de et celui des poids dominants qui jouera le rôle de . Notons qu’une forme sur est déterminée par sa restriction à . Dans ce chapitre, les poids sont vus comme des éléments de qu’on peut, quand c’est nécessaire pour les définitions, étendre à par -linéarité. Nous l’avons rappelé, les représentations irréductibles de la catégorie de l’algèbre affine sont les représentations de plus haut poids dans . Pour un poids dominant , on considère le caractère de la représentation de plus haut poids . Il est défini par une série formelle

où est l’espace de poids de . Nous avons rappelé que la série

converge absolument pour tout dans avec . Pour , on pose

Marche aléatoire sur le réseau des poids.

Fixons un poids dominant non nul . Pour avec , on définit une mesure de probabilité sur en posant

| (2.10) |

On considère une marche aléatoire issue de zéro à valeurs dans dont les accroissements sont distribués selon la loi .

Chaîne de Markov sur le réseau des poids dominants.

Pour un poids dominant , on considère la décomposition suivante

| (2.11) |

où est la multiplicité du module de plus haut poids dans la représentation . Cela permet de définir comme nous l’avons fait dans la section précédente une probabilité de transition sur en posant, pour et deux poids dominants,

| (2.12) |

On considère une chaîne de Markov issue de zéro à valeurs dans de probabilité de transition . La question qui nous a intéressée est celle de la convergence, après mise à l’échelle, des suites de processus et , . Il est important de noter que les poids d’une représentation irréductible sont tous de même niveau. Ainsi et sont, pour , des poids de niveau . Autrement dit la coordonnée le long de de ces processus, qui est donc à penser comme une coordonnée temporelle, vaut . Une renormalisation standard en fait apparaitre une coordonnée explosant le long de . Il semble donc plus naturel, afin de conserver la coordonnée le long de , de chercher une suite à valeurs dans , telle que si et sont respectivement la marche et la chaîne définies par (2.10) et (2.12), avec , alors les suites de processus

convergent. En fait, pour une suite telle que les , avec , les projections de ces processus sur convergent tandis que leurs coordonnées le long de divergent. C’est aux parties convergentes que nous nous intéressons. La projection sur est ce que nous appellons la partie spatiale. La coordonnée le long de est la coordonnée temporelle. Enfin, la coordonnée le long de peut être pensée comme une version discrète de l’énergie du brownien, qui apparaît dans l’expression symbolique

de l’intégrale d’une fonction contre la mesure de Wiener sur l’ensemble des chemins à valeurs dans (voir chapitre 3, section 3.3.2). Pour un élément , nous notons la projection de sur .

Principe de réflexion, règle de de Brauer et de Klimyk.

Comme dans le cas de , le processus de Markov sur le réseau des poids dominants satisfait un principe de réflexion. Il résulte comme dans le cas semi-simple d’une règle de Brauer et de Klimyk. Pour une représentation de et , cette règle donne, pour , une expression de la multiplicité de dans comparable à l’expression (2.8), la somme portant dans ce cas sur le groupe de Weyl affine [41]. On a ainsi la formule suivante qui relie les multiplicités aux dimensions des espaces de poids de la représentation

| (2.13) |

où est la dimension de l’espace de poids . Nous l’avons dit, c’est la projection de la chaîne sur qui nous importe. Si et sont deux poids dominants tels que , alors les modules irréductibles et sont isomorphes. Le processus reste donc markovien. On note sa probabilité de transition. La formule (2.13) appliquée à la représentation permet d’obtenir pour l’expression suivante.

Proposition 2.2.1

Soient et deux poids dominants de , et un entier naturel. La probabilité de transition vérifie

où est la probabilité de transition de la projection de sur .

2.3 Brownien espace-temps et algèbres affines

Ici est muni de la forme bilinéaire standard normalisée que l’on étend à comme dans le chapitre 1. On rappelle que l’isomorphisme linéaire est défini par

qu’il identifie et et qu’on note toujours la forme bilinéaire sur induite par l’identification. Dans [16] nous avons considéré une suite de drifts avec , où est un vecteur de Weyl. Les processus limites possèdent alors eux-même un drift . Ici nous présentons les résultats pour une suite avec un drift nul sur , afin d’obtenir des processus limites eux-mêmes sans drift spatial, c’est-à-dire des browniens espace-temps standard. Les cas avec ou sans drift ne présentent pas de différences essentielles pour nous. Ils sont liés par un théorème de Girsanov.

Soit un mouvement brownien standard sur et un processus

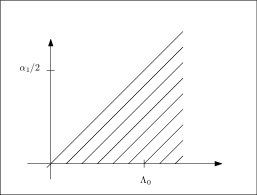

Comme pour les marches introduites dans la section précédente, la coordonnée temporelle est le long de tandis que la partie spatiale est la projection sur . Le processus peut ainsi être vu comme un brownien espace-temps. La chambre de Weyl affine, vue dans l’espace quotient identifié à , est

où est le rang de . Si est une suite de plus hauts poids telle que avec , et une suite à valeurs dans telle que , avec , alors le numérateur de dans la formule de Weyl converge vers

| (2.14) |

Pour et , on pose

où . On peut montrer que cette expression est bien définie par continuité pour tout vecteur dans . La proposition suivante permet de considérer un conditionnement de Doob du brownien espace-temps tué sur la frontière de .

Proposition 2.3.1

La fonction est harmonique pour le brownien espace-temps tué sur la frontière de . Elle est strictement positive à l’intérieur de et nulle sur sa frontière.

Définition 2.3.2

Le processus

est un processus de Markov issu de , à valeurs dans l’intérieur de passé le temps initial. C’est le transformé de Doob issu de via du brownien espace-temps tué sur la frontière de .

Il est notable que le brownien tué satisfait un principe de réflexion analogue à celui énoncé dans la proposition 2.2.1. C’est un point important pour les preuves. Notons le temps d’atteinte de la frontière de .

Proposition 2.3.3

Pour et un élément de niveau dans l’intérieur de , on a

où est le noyau de la chaleur sur .

Pour énoncer le théorème, nous prenons . Un autre plus haut poids non nul conviendrait, les parties temporelles et spatiales des processus limites ne dépendant du plus haut poids choisi qu’à travers deux constantes multiplicatives. Pour un entier , considérons la marche issue de , dont les accroissements sont distribués selon la loi définie par (2.10) avec , et la chaîne de Markov issue de , dont la probabilité de transition est le noyau défini en (2.12) avec . On considère les projections et de ces processus sur . On a alors le théorème suivant.

Théorème 2.3.4 (M.D, [16])

Quand tend vers l’infini,

-

1.

la suite de processus , , converge en loi vers le brownien espace-temps

-

2.

la suite de processus , , converge en loi vers le brownien espace-temps conditionné

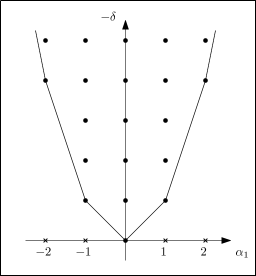

2.4 Le cas de l’algèbre affine

Dans cette section nous précisons ce que sont les processus précédents lorsque l’algèbre affine est l’algèbre affine associée à . Ces processus réapparaîtront dans le chapitre 5 et nous pourrons ainsi nous y référer plus facilement. Nous reprenons les notations de la section 1.3 du chapitre 1. Dans ce cas, et . L’espace et son dual fournissent une réalisation de ces espaces. On munit du produit scalaire usuel. En identifiant et son dual on peut poser

et

Nous choisissons pour définir les mesures sur les poids et les plus hauts poids une suite , . Le facteur que nous ajoutons ici a pour simple vocation de faire apparaitre un brownien standard le long de dans le théorème limite. C’est la normalisation que nous considérons dans le chapitre 5.

Marches et processus de Markov.

Les accroissements de la marche aléatoire issue de zéro sont distribués selon la mesure définie en (2.10), avec , et . Le support de est l’intersection de l’enveloppe convexe de avec l’ensemble , c’est-à-dire l’ensemble des points à coordonnées entières de

Il est représenté à la figure 2.2, la coordonnée le long de étant omise.

La marche est à valeurs dans

Le processus de Markov dont le noyau de transition est donné par l’identité (2.12) dans laquelle on aura posé , et , est à valeurs dans

Par ailleurs, pour pour tout , les coordonnées de et de le long de sont toutes les deux .

Brownien espace-temps et brownien espace-temps conditionné.

La projection de sur est dans qui est ici défini par

On représente en figure 2.3. L’axe temporel représenté en figure 1.1 par l’axe des ordonnées est ici représenté par celui des abscisses, comme c’est l’habitude pour les représentations graphiques des processus.

On définit une fonction sur en posant

Et on considère le processus

où est un brownien réel standard sur . La fonction est harmonique pour le processus tué sur les bords de . Elle est nulle sur les bords de et de signe constant sur . Le processus espace-temps

| (2.15) |

est la transformation de Doob via du brownien espace-temps tué sur les bords de . C’est un processus à valeurs dans passé le temps initial. Le théorème 2.3.4 devient ici le théorème de convergence en loi finie dimensionnelle suivant.

Théorème 2.4.1

Quand tend vers l’infini, les processus et convergent respectivement vers et

Chapitre 3 Formule de localisation en dimension infinie

où l’on mise sur les orbites

Les formules de localisation de Duistermaat et de Heckman [19] interviennent dans un cadre symplectique, une forme symplectique sur une variété de dimension finie fournissant une mesure naturelle sur cette variété : la mesure de Liouville. Ces formules permettent d’exprimer la transformée de Fourier de l’image de cette mesure par une application moment associée à l’action hamiltonienne d’un tore sur la variété comme une somme portant sur les points critiques du champ fondamental de cette action. Selon les mots de Michèle Audin [4], les orbites coadjointes constituent pour les formules de Duistermaat et de Heckman «a machine producing examples». Par ailleurs, la méthode dite des orbites de Kirillov, qui est davantage une philosophie qu’un théorème, parie sur une correspondance entre les orbites coadjointes pour l’action d’un groupe de Lie sur son algèbre de Lie et les représentations irréductibles de . Dans le cas d’un groupe compact, la formule des caractères de Kirillov et la formule de localisation coïncident.

Igor Frenkel [22] a le premier établi à la manière de Kirillov une correspondance entre intégrale orbitale et caractère de représentation pour un groupe égal à un groupe de lacets agissant sur une algèbre de Kac–Moody affine, c’est-à-dire une algèbre de lacets avec extension centrale et dérivation pouvant être considérée comme l’algèbre de Lie de . Les formules de localisation de Duistermaat et de Heckman ne sont pas valables de manière rigoureuse dans le cadre infini-dimensionnel considéré par Igor Frenkel. Cependant, beaucoup des objets que le théorème de localisation met en jeu possèdent un analogue défini dans le cadre des algèbres de lacets. En les substituant aux objets intervenant dans la formule de localisation usuelle, on obtient au moins formellement une formule de type localisation pour les algèbres de lacets qui est la formule de Kirillov–Frenkel111Jean-Michel Bismut a également proposé une preuve de la formule de Kirillov-Frenkel. Son approche est expliquée par exemple dans [9]..

Il est selon moi intéressant d’introduire la formule de Kirillov–Frenkel en la présentant comme une formule de localisation en dimension infinie et nous développons ce point de vue dans ce chapitre qui n’a pas vocation à présenter des énoncés complètement rigoureux. Nous considérons en effet l’action sur une algèbre de lacets d’un groupe de lacets à valeurs dans un groupe compact. Espaces tangents, différentielles etc, sont « définis » par simple analogie avec le cas fini-dimensionnel. De même, nous appelons chemin toute application suffisamment régulière, sans préciser le degré de régularité. Nous présenterons dans le chapitre suivant la formule de Kirillov–Frenkel telle qu’elle est présentée dans [22] et reprise dans [17]. Aucun théorème original n’est énoncé dans ce chapitre où l’on fait simplement pour changer de point de vue un petit pas de côté.

Dans ce chapitre est un groupe de Lie compact connexe simplement connexe d’algèbre de Lie . On supposera sans perte de généralité que est un groupe de matrices. L’action adjointe de sur son algèbre de Lie notée Ad est alors l’action par conjugaison. Nous notons l’action codadjointe qui en découle et nous munissons d’un produit scalaire -invariant qu’on note .

3.1 Formule de localisation de Duistermaat et de Heckman

Le cadre usuel est le suivant. On dispose d’une variété symplectique compacte de dimension et d’un tore agissant sur de façon hamiltonienne, l’application moment associée étant ici notée . On note l’algèbre de Lie de . On rappelle que est une application de dans . Pour , désigne l’ensemble des points critiques en , c’est-à-dire l’ensemble des points de où le champ fondamental associé à s’annule. Le théorème de Duistermaat et de Heckman tel qu’il est repris dans [3] s’énonce ainsi.

Théorème 3.1.1

Soit tel que soit de cardinal fini. Alors

où signifie proportionnelle à222la constante de proportionnalité ne dépendant pas de ., et , est l’action infinitésimale de sur l’espace tangent à en , désignant son pfaffien, pour l’orientation associée à .

La mesure image par de la mesure est appelée mesure de Duistermaat–Heckman associée à l’action hamiltonienne de sur . Considérons l’exemple classique d’une variété égale à une orbite dans pour l’action coadjointe de sur . Si est un tore maximal de d’algèbre de Lie , la formule de localisation de Duistermaat et de Heckman, pour une application moment égale à la projection canonique sur , devient la formule de Harish-Chandra pour les groupes compacts, ou encore la formule des caractères de Kirillov. Dans ce contexte, la formule de localisation porte sur la transformée de Fourier de la mesure image par la projection canonique sur de la mesure uniforme sur une orbite coadjointe. Nous détaillons ci-après le cas où .

Formule de localisation pour .

Notons l’algèbre de Lie de . Pour considérons l’orbite de sous l’action de , i.e.

où désigne l’action coajointe de sur . Pour , on note le champ fondamental associé à qui est défini par

Ce champ fondamental est donc défini par la relation

où est l’appariement dual canonique. L’espace tangent à en est

On choisit distinct du vecteur nul. L’orbite est ainsi non réduite à un point. On définit une forme symplectique sur en posant

Alors est une variété symplectique et l’action coadjointe de sur est symplectique. L’application identité est une application moment pour l’action coadjointe de sur . Considérons un tore maximal de , qu’on choisit égal à l’ensemble des matrices diagonales de . La restriction de l’application moment à l’algèbre de Lie du tore reste une application moment. On suppose que . On choisit un élément de dont les valeurs propres sont distinctes, ce qui assure que soit de cardinal fini. On a

où est le groupe des permutation de et est un élément de dont l’action adjointe sur est l’action de permutation des éléments diagonaux par . L’action infinitésimale de en est donnée par

Les valeurs propres de sont , où les sont les valeurs propres de . La mesure de Liouville étant Ad-invariante le théorème 3.1.1 donne la formule suivante, qui est la formule de Harish-Chandra pour le groupe spécial unitaire.

| (3.1) |

où . Si l’on interprète la somme dans le membre de droite comme le numérateur d’un caractère de représentation du groupe tel qu’il apparaît dans la formule des caractères de Weyl, on reconnaît une formule des caractères de Kirillov [29]. Ici la mesure de Duistermaat–Heckman normalisée est l’image par la projection canonique sur de la mesure de probabilité uniforme sur et la formule (3.1) en donne la transformée de Fourier (en remplaçant par ).

3.2 Algèbres de lacets, orbites coadjointes

Nous identifions le cercle à . Nous appelons boucle ou lacet, tout chemin défini sur suffisament régulier et considérons l’ensemble (resp. ) des boucles à valeurs dans (resp. ). est un -espace vectoriel que nous munissons d’un produit scalaire -invariant toujours noté en posant

Nous construisons l’extension centrale avec dérivation de l’algèbre de lacets à valeurs dans comme nous l’avons fait dans le chapitre 1. C’est cette fois une algèbre de Lie sur .

Algèbre de lacets avec extension centrale et dérivation.

Le crochet de Lie sur est noté . On considère l’extension centrale avec dérivation

qu’on munit d’un crochet de Lie en posant

| (3.2) |

pour , , où est défini point par point. Munie de ce crochet est une -algèbre de Lie. Une sous-algèbre de Cartan de est la sous-algèbre , où est identifié à l’ensemble des boucles constantes à valeurs dans . Le crochet de Lie définit une action qu’on note ad de sur elle même qui, restreinte à , est donnée par

pour tout .

Action de .

On considère les actions de sur et sur définies par

, . Nous considérons le produit semi-direct , c’est-à-dire le groupe produit muni d’une opération de groupe donnée par

et définissons une action de sur en posant pour et ,

L’action coadjointe de sur est donnée par

On notera au lieu de . On définit une action Ad de sur en posant

| (3.3) |

pour tout . C’est l’action adjointe de sur . Elle vérifie333Nous surtout.

Considérons l’espace dual , où

L’action coadjointe de sur est donnée par

On obtient ainsi

| (3.4) |

pour tout . On notera au lieu de . Pour , en notant , alors, pour , , vaut

| (3.5) |

On remarque que cette quantité ne dépend pas de . La coordonnée le long de est une fonctionnelle d’énergie. Notons par ailleurs que les actions coadjointes n’affectent pas la coordonnée le long de 444Et que ce sont des actions !.

Orbite coadjointe.

On considère pour l’orbite

Le champ fondamental associé à est donné par

, . L’espace tangent en est

et on munit d’une forme symplectique en posant pour ,

Application moment.

L’action de sur est une action hamiltonienne, l’application identité étant une application moment pour cette action. Ainsi l’action du tore sur est hamiltonienne, l’application de projection canonique sur définie par

étant une application moment pour cette action.

Action infinitésimale.

En un point critique , l’action infinitésimale de sur , pour , est donnée par

, .

3.3 Une formule de localisation en dimension infinie

Nous allons maintenant substituer aux orbites coadjointes de dimension finie pour lesquelles la formule de localisation de Duistermaat et de Heckman du théorème 3.1.1 est valable, les orbites coadjointes considérées à la section précédente, et obtenir dans ce contexte, formellement au moins, une formule de localisation. Avec les notations de la section précédente, pour , , et , tels que soit de cardinal fini, la formule du théorème 3.1.1 deviendrait

| (3.6) |

où , . Cette formule fait intervenir plusieurs quantités non définies. Dans le membre de gauche, la mesure contre laquelle on intègre, si elle existait, devrait être une mesure -invariante et on sait qu’une telle mesure n’existe pas. Dans celui de droite, le pfaffien de l’opérateur linéaire en dimension infini n’est pas défini. Il existe cependant un produit appelé produit zêta-regularisé qui permet de donner un sens à ce pfaffien. Il est utilisé dans un contexte proche par Wendt dans [43]. Nous allons donc essayer de donner un sens acceptable aux quantités apparaissant dans (3.6).

Afin de ne pas asphyxier le lecteur avec de nouvelles définitions, on considère à partir de maintenant et jusqu’à la section 3.3.2 que est le groupe spécial unitaire . On choisit un tore maximal dans égal à l’ensemble des matrices diagonales de . On munit du produit scalaire , .

3.3.1 La somme discrète

On considère pour et , l’orbite , où .

Points critiques.

Soit un réel strictement positif et une matrice diagonale de dont les valeurs propres satisfont

| (3.9) |

Posons pour , , avec ,

et pour , , avec ,

où est la base canonique de . On a pour , , avec ,

| (3.12) |

et pour , , avec ,

| (3.15) |

En évaluant en les matrices et en utilisant les conditions (3.9) on obtient que

est un point critique si et seulement si .

Supposons maintenant que est choisi strictement positif et que est une matrice diagonale de dont les valeurs propres satisfont

| (3.18) |

L’expression (3.5) permet de montrer que l’ensemble des boucles telles que

est le sous-groupe de défini par

où , , et où est le noyau de l’application exponentielle qui est ici le réseau engendré par

L’action de s’identifie à celle du groupe de Weyl affine définie au chapitre 1. On a en effet, pour et

Pfaffien de l’action infinitésimale.

Les identités (3.12) et (3.15) montrent que l’ensemble des valeurs propres de l’action inifnitésimale de sur est

les valeurs propres dépendant de et de étant de multiplicité . Le produit infini des valeurs propres n’est pas défini mais la méthode dite de régularisation zêta permet de donner une version régularisée du pfaffien [43]. On obtient ici

pour , avec et .

Formule de localisation.

Dans la formule (3.6) le membre de droite devient pour , ,

| (3.19) |

Cette expression a un sens puisque la série est convergente. Comme dans (3.1) la somme est à comparer au numérateur d’un caractère de représentation tel qu’il apparait dans la formule des caractères de Weyl (1.6). Cette fois, il s’agit d’un caractère de représentation d’algèbre affine. Il reste à donner un sens au membre de gauche de (3.6).

3.3.2 L’intégrale orbitale

Soit un réel strictement postif et un élément de . Remarquons d’abord que l’expression (3.5) montre qu’une forme de est déterminée par sa projection canonique sur où est l’algèbre considérée dans l’introduction du mémoire telle que

Étant donné un élément de , dont la projection sur est

avec , on détermine telle que en résolvant

avec , où est la matrice identité dans et en posant , , où est un élément de choisi tel que

On établit ainsi une correspondance entre et l’ensemble des chemins à valeurs dans dont la valeur finale est dans l’orbite de pour l’action adjointe de sur lui-même. Cette correspondance est classique. On la trouvera exposée dans [39] par exemple.

Revenons maintenant à l’intégrale orbitale de (3.6). Nous avons dit que la mesure contre laquelle on intégrait dans cette intégrale devait être -invariante. S’il existait une telle mesure, en notant sa mesure image par la projection sur et l’image de par cette projection, l’intégrale orbitale s’écrirait, avec ,

| (3.20) |

La mesure

serait quasi-invariante, c’est-à-dire vérifierait pour

où serait la mesure image de par . Si on néglige les questions de régularité des trajectoires, on connait une telle mesure : c’est la loi de

où est un brownien standard sur , dont l’enroulement sur à la vitesse , est conditionné à avoir une valeur en dans l’orbite de pour l’action de conjugaison de sur lui même. C’est ainsi que Frenkel construit effectivement l’intégrale orbitale, la mesure du brownien conditionné par l’orbite du bout de son enroulement jouant le rôle dans le cadre affine de la mesure de probabilité uniforme sur une -orbite dans du cadre compact qu’on peut elle aussi décrire comme une mesure gaussienne sur conditionnée à vivre dans l’orbite. Nous verrons cela plus précisément au chapitre suivant. Notons que Michael Atiyah et Andrew Pressley démontrent dans [2] un théorème de convexité de type Kostant dans un contexte infini-dimensionnel. C’est dans leur travail je crois qu’apparaît pour la première fois l’énergie comme application moment d’une action du cercle sur une orbite coadjointe. C’est cette action qui fait donc surgir la mesure de Wiener comme mesure naturelle sur les orbites codajointes.

Chapitre 4 Enroulement de draps browniens

où l’on met et les formes et le temps

Space is a swarming in the eyes, and Time a singing in the ears, says John Shade, a modern poet, as quoted by an invented philosopher ("Martin Gardiner" [sic]) in The Ambidextrous Universe.

Vladimir Nabokov111Nabokov citant Gardner citant Nabokov, ça boucle ici aussi., Ada or Ardor: A Family Chronicle

Un mouvement brownien réel tué en conditionné au sens de Doob à rester positif a la même distribution qu’un processus de Bessel de dimension trois. Considérons plus généralement l’action coadjointe d’un groupe de Lie compact connexe semi-simple sur le dual de son algèbre de Lie , muni d’un produit scalaire invariant pour cette action. On peut définir une application « partie radiale » sur telle que le processus de la partie radiale d’un mouvement brownien sur cet espace ait la même distribution qu’un brownien sur le dual d’une sous-algèbre de Cartan de , conditionné à rester dans une chambre de Weyl associée au système de racines du groupe222Nous l’avons expliqué dans l’introduction, le cas du bessel correspond à .. Dans [17] nous considérons l’action coadjointe d’un groupe de lacets à valeurs dans un groupe de Lie compact sur le dual de l’extension centrale de son algèbre de Lie et établissons dans ce cadre une correspondance analogue.

Lorsque nous avons commencé à travailler sur le brownien et ses liens avec les représentations d’algèbres affines, l’un des enjeux était de compléter dans ce contexte un diagramme commutatif analogue à celui représenté en figure 4.2. Comme nous l’avons rappelé au chapitre 2, on construit une approximation discrète du brownien conditionné à rester dans une chambre de Weyl associée au système de racines de en considérant des produits tensoriels de représentations de . Dans ce même chapitre, une construction analogue faisant intervenir des représentations de plus haut poids d’une algèbre affine a fait apparaitre un processus limite dans une chambre de Weyl associée au système de racines d’une telle algèbre. Cette construction a constitué la première étape dans l’élaboration d’un diagramme et nous a fourni des candidats pour compléter une première ligne, comme nous l’indiquons sur la figure 4.2 avec les notations du chapitre 3. L’ensemble que nous définissons plus loin y est un sous-ensemble de s’identifiant à la chambre de Weyl introduite dans le chapitre 1. Il restait à construire un processus dont la partie radiale pour l’action d’un groupe serait le processus conditionné à rester dans ce domaine.

C’est dans cette perspective que nous avons entamé la lecture du travail de Igor Frenkel [22]. En effet, on trouve au cœur du diagramme commutatif de la figure 4.2 une formule de Harish-Chandra333Hans Duistermaat et Gert Heckman [19] le disent ainsi : ”[Harish-Chandra] obtained [his] formula as a consequence of the computation of the radial part of the G-invariant differential operators on . Conversely the formula for the radial part can be obtained from [his] formula using the theory of Fourier integrals.” On trouvera aussi dans [26] une illustration de cette idée pour le groupe unitaire ., équivalente dans le cas des groupes de Lie compacts à une formule des caractères de Kirillov. Dans [22] Igor Frenkel établit une formule des caractères de type Kirillov dans un contexte infini-dimensionnel en considérant une mesure gaussienne sur le dual d’une algèbre de lacets à valeurs dans une algèbre de Lie simple compacte, essentiellement un mouvement brownien sur cette algèbre. Sa formule est au cœur de la correspondance que nous avons établie. Une part importante de notre travail a consisté à la comprendre. Une part importante du précédent chapitre à consisté à la présenter. Nous l’énonçons plus rigoureusement maintenant. Nous indiquons ensuite dans la section 4.3 notre contribution.

Dans la suite, est un groupe de Lie compact simple, connexe et simplement connexe, d’algèbre de Lie , est un tore maximal de , d’algèbre de Lie . Nous supposons comme habituellement et sans perte de généralité que est un groupe de matrices. On note Ad l’action adjointe de sur , c’est-à-dire l’action par conjugaison de sur . On munit d’un produit scalaire Ad-invariant noté . On note l’algèbre complexifiée de et le complexifié de .

4.1 Partie radiale et mouvement brownien sur

Nous redonnons quelques définitions nécessaires à l’énoncé de la formule de Frenkel et de nos résultats, afin que ceux-ci puissent être exposés sans références trop fréquentes aux chapitres précédents.

Orbites coadjointes.

Considérons l’algèbre de lacets de dans étant identifié à , sans préciser le degré de régularité des lacets. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à [17]. On considère son extension centrale

définie au chapitre 3, munie du crochet de Lie défini par (3.2). L’intégrale orbitale de la formule (3.20) du chapitre précédent porte sur les formes dans . Nous considérons comme précédemment le poids fondamental dans défini par

et considérons l’action coadjointe de sur définie par (3.2) en prenant et en quotientant par . On a pour , , ,

| (4.1) |

où . Pour un élément de nous notons l’orbite coadjointe dans . Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’étant donnée une forme de , on détermine tel que en résolvant une équation différentielle, pourvu que le niveau de , c’est-à-dire la coordonnée le long de de , soit non nulle. Ainsi un élément s’écrivant

avec et , est dans pour si et seulement si la solution issue de de l’équation différentielle

est telle que . Les orbites dans pour l’action coadjointe de sont donc en correspondance avec celles de pour l’action par conjugaison de sur lui-même. Pour paramétrer celles-ci il est plus naturel de travailler avec les racines réelles du groupe 444À ne pas confondre avec les racines réelles de l’algèbre affine… On nous tend des pièges. plutôt qu’avec ses racines infinitésimales (voir [11] pour ces notions).

Racines réelles.