73mm \bbkannee70ème année, 2017-2018 \bbknumero1141

Équirépartition de sommes exponentielles

1 Introduction

Cent ans se sont écoulés depuis la parution de l’article de Weyl [48] sans que les résultats d’équirépartition en théorie des nombres cessent de faire florès, révélant des liens profonds avec la géométrie algébrique et la théorie des représentations. L’interaction de ces domaines est particulièrement riche dans les travaux de Katz dont il sera question ici. Ce sont des théorèmes, anciens et récents, d’équirépartition de sommes exponentielles sur les corps finis, le plus souvent à caractéristique fixée. Les sommes concernées s’obtiennent par transformation de Fourier, relative à un caractère, de la fonction trace d’un faisceau -adique sur un groupe algébrique commutatif, et il s’agit de comprendre leur répartition lorsque le faisceau est fixe mais que l’on fait varier le caractère.

1.1 L’exemple des sommes de Gauss et des sommes de Kloosterman

Soient un nombre premier, une puissance de et un corps fini à éléments. Étant donnés un caractère additif non trivial et un caractère multiplicatif , on définit la somme de Gauss comme l’entier algébrique

Par exemple, si et si l’on prend pour le caractère et pour le symbole de Legendre, il s’agit de la somme considérée par Gauss dans sa quatrième preuve de la loi de réciprocité quadratique [12].

Si est trivial, la somme de Gauss vaut ; sinon, sa valeur absolue est égale à . Choisissons, pour chaque , un caractère non trivial de et notons le caractère de obtenu par composition avec la trace. Gardant fixe et faisant varier parmi les caractères multiplicatifs non triviaux, on obtient points

dans le cercle unité . Comment ces points se répartissent-ils quand tend vers l’infini ?

Soient un espace topologique compact muni d’une mesure de probabilité et une suite111Bien que l’on utilise comme paramètre, dans les énoncés qui suivent la suite n’est pas forcément indexée par des entiers mais par des caractères, des points d’une variété algébrique, etc. d’ensembles finis non vides avec des applications . Rappelons que les sont dits équirépartis selon si la suite de mesures converge vaguement vers lorsque tend vers l’infini, c’est-à-dire si, pour toute fonction continue , on a l’égalité

Il suffit en fait de la vérifier pour une classe de fonctions test dont les combinaisons linéaires finies sont denses dans l’espace des fonctions continues à valeurs complexes muni de la topologie de la convergence uniforme.

Dans le cas qui nous occupe, Katz remarqua dans [17, §1.3.3] que la majoration des sommes de Kloosterman obtenue par Deligne comme conséquence de ses travaux sur la conjecture de Weil entraînait le résultat d’équirépartition suivant:

[Deligne] Lorsque tend vers l’infini, les points s’équirépartissent selon la mesure de Haar normalisée sur le cercle unité. Autrement dit, pour toute fonction continue on a l’égalité

| (1) |

Comme les polynômes de Laurent sont denses dans , il suffit de considérer les fonctions avec entier. Le cas est évident. Le membre gauche de (1) étant nul pour , il faut démontrer que la suite

converge vers zéro lorsque tend vers l’infini (c’est le critère d’équirépartition de Weyl). Grâce à la relation , on peut se ramener à , auquel cas les puissances des sommes de Gauss sont égales à

| (2) |

Il s’ensuit que est la transformée de Fourier, au sens du groupe abélien fini , de la fonction qui à un élément associe la somme de Kloosterman

Pour , ces sommes font un caméo dans l’article posthume de Poincaré sur les formes modulaires, où il « se borne à constater » qu’elles ne sont pas nulles en général222Les sommes de Poincaré portent sur et peuvent être nulles. Celles que l’on considère ici ne le sont jamais, car appartient au sous-anneau de engendré par une racine primitive -ème de l’unité et l’on a modulo l’idéal premier . [39, p. 148]. Kloosterman les introduisit de manière indépendante en 1926, en raffinant la méthode du cercle pour étudier l’asymptotique du nombre de représentations d’un entier par une forme quadratique définie positive en quatre variables [29]. Un point clé de son travail est la majoration , qu’il obtint en calculant le quatrième moment

| (3) |

Quelques années plus tard, Salié [43] et Davenport [7] purent améliorer l’exposant de à en estimant le sixième moment. Puis en 1934 Hasse observa, en comparant la somme de Kloosterman au nombre de solutions de l’équation , que la borne optimale découlait de l’hypothèse de Riemann pour les courbes sur les corps finis [15]; avec la preuve de Weil entre 1940 et 1948, elle fut enfin établie [46].

Trouver la majoration optimale pour les sommes de Kloosterman en plusieurs variables est une tâche significativement plus compliquée qui requiert l’analogue de l’hypothèse de Riemann pour la cohomologie à coefficients dans un faisceau -adique. En la démontrant dans l’article [9], auquel on se référera comme « Weil II » par la suite, Deligne ouvrit la voie à de nombreuses applications à l’étude des sommes exponentielles que nous sommes encore loin d’avoir épuisées. Lui-même exposa le principe de la méthode dans [8], où il montre comment en déduire l’estimée

pour n’importe quels et . C’est ce qu’il fallait pour conclure la preuve.

Fin de la démonstration — En sommant la formule (1.1) sur les caractères multiplicatifs non triviaux, il vient

par orthogonalité des caractères. D’après la majoration de Deligne, nous avons donc

pour tout et la limite du membre gauche est bien zéro lorsque . \qed

Le théorème s’applique tant à la situation où est fixe et l’on fait tendre vers l’infini parmi les puissances de qu’à la situation où varie aussi, ce qui est possible car la constante dans la majoration des moments (en l’occurrence ) est indépendante de . En théorie analytique des nombres, on parle souvent d’équirépartition verticale ou horizontale pour distinguer ces deux cas.

Revenons maintenant aux sommes de Kloosterman. Comme appliquer la conjugaison complexe revient à échanger et dans l’expression de , ce sont des nombre réels (il en va de même pour tout pair). Au vu de la borne de Weil, pour chaque , il existe un unique angle tel que

Comment ces angles varient-ils avec ? En s’appuyant sur l’interprétation de la somme comme la trace de Frobenius en d’un système local -adique sur et sur un théorème de Deligne affirmant que la répartition de telles traces est gouvernée par le groupe de monodromie, Katz démontra dans [18] que les angles se répartissent comme les classes de conjugaison de matrices aléatoires dans le groupe spécial unitaire . Plus précisément, si l’on identifie l’intervalle à l’espace de ces classes par l’application qui envoie sur la classe de conjugaison de , l’image directe de la mesure de Haar normalisée sur par la projection canonique est la mesure sur . Elle porte en théorie des nombres le nom de mesure de Sato–Tate, d’après leur célèbre conjecture sur la répartition du terme d’erreur dans l’approximation par du nombre de points de la réduction modulo d’une courbe elliptique sur sans multiplication complexe.

[Katz] Lorsque tend vers l’infini, les angles s’équirépartissent selon la mesure de Sato–Tate, c’est-à-dire pour toute fonction continue on a l’égalité

À nouveau, ce résultat est valable pour n’importe quelle suite de corps finis de cardinaux croissants. On conjecture également que, pour un entier fixe , les angles s’équirépartissent selon la mesure de Sato–Tate lorsque tend vers l’infini parmi les nombres premiers ne divisant pas , mais même des conséquences faibles de cet énoncé paraissent hors de portée à l’heure actuelle333Mentionnons, à titre d’exemple, la conjecture du changement de signe: puisque est symétrique par rapport à et que les sont tous non nuls, il devrait y avoir asymptotiquement autant de premiers pour lesquels la somme de Kloosterman est positive que négative. On n’en sait rien! Dans [10], Fouvry et Michel démontrent des résultats dans cette direction quand la suite des est remplacée par une suite de nombres « presque premiers », c’est-à-dire non premiers, sans facteur carré et ayant un nombre de facteurs premiers borné uniformément..

1.2 Les sommes d’Evans et de Rudnick

Autour de 2003, Evans et Rudnick trouvèrent d’autres exemples de sommes exponentielles dépendant d’un caractère multiplicatif qui, d’après leurs expériences numériques, semblaient s’équirépartir selon la mesure de Sato–Tate. D’un côté, Evans étudia les sommes

qui sont des nombres réels de valeur absolue au plus par l’hypothèse de Riemann sur les courbes. Ils s’écrivent donc pour un unique Est-il vrai que les angles s’équirépartissent selon la mesure de Sato–Tate quand tend vers l’infini? Ou, ce qui revient au même, les sommes s’équirépartissent-elles selon la mesure du demi-cercle sur l’intervalle ?

À la même époque, Rudnick rencontra des sommes semblables dans ses travaux sur le chaos quantique. Décrivons brièvement le contexte, en nous référant à [32], [33] et [42] pour plus de détails. Il s’agit de quantifier le système dynamique obtenu en itérant la transformation du tore définie par une matrice hyperbolique , des applications connues comme « cat maps » dans la littérature. Soient un entier et l’espace de Hilbert . On pense à comme à l’inverse de la constante de Planck , de sorte que la limite semi-classique devienne . Après avoir associé à chaque observable classique de classe un opérateur autoadjoint sur (l’observable quantique), une quantification de est une suite d’opérateurs unitaires sur vérifiant la formule d’Egoroff

pour toute observable . Si est une base orthonormale de formée de vecteurs propres pour l’opérateur , on sait que la moyenne des espérances converge vers lorsque tend vers l’infini. Est-ce encore vrai pour chaque terme pris individuellement?

Dans [32], Kurlberg et Rudnick observent que admet une quantification qui ne dépend que de la réduction de la matrice modulo , ce qui leur permet d’introduire une classe d’opérateurs d’origine arithmétique sur qu’ils appellent opérateurs de Hecke. Le théorème d’unique ergodicité quantique est l’énoncé que, si les sont simultanément des fonctions propres pour et les opérateurs de Hecke, on a

pour tout . Comment les espérances fluctuent-elles autour de la limite? Puisque l’on s’attend à ce que le terme d’erreur soit génériquement d’ordre , il est naturel de considérer les fluctuations définies par

Prenons pour un nombre premier tel que la matrice soit diagonalisable modulo , disons par une matrice de passage . Dans ce cas, chaque caractère multiplicatif de donne lieu à une fonction propre pour et les opérateurs de Hecke. À un facteur près, les fluctuations des sont les sommes

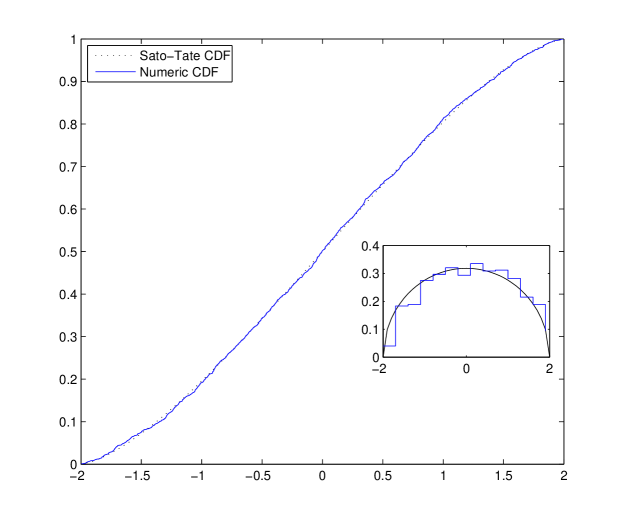

Si n’est pas trivial, est encore un nombre réel compris entre et . Des expériences numériques (figure 1) suggèrent que les s’équirépartissent selon la mesure du demi-cercle lorsque tend vers l’infini. Peut-on le démontrer?

Dans ce texte, nous expliquerons comment un théorème de Katz [22] permet entre autres d’apporter une réponse positive aux questions d’Evans et de Rudnick. Leur difficulté vient du fait que, n’étant pas les traces de Frobenius d’un même système local -adique, ces familles de sommes exponentielles indexées par des caractères multiplicatifs ne rentrent pas dans le cadre du théorème d’équirépartition de Deligne. Il faut notamment trouver un substitut du groupe de monodromie: c’est là que le formalisme tannakien nous viendra en aide. Avant d’énoncer le théorème principal, nous illustrerons la démarche par les sommes de Gauss444La recension [30] est un excellent point d’entrée aux idées de la preuve. L’exemple des sommes de Gauss est certes très particulier, en ce sens que pour déterminer leur répartition il suffit d’estimer leurs puissances -ièmes et que l’on arrive à identifier celles-ci avec les sommes de Kloosterman, mais en l’interprétant géométriquement on y voit déjà apparaître tous les ingrédients essentiels..

1.3 La méthode -adique

Posons et fixons une clôture algébrique de . Soient un nombre premier distinct de et une clôture algébrique du corps des nombres -adiques. Le choix d’un plongement induit un isomorphisme entre les clôtures algébriques de dans et dans par le biais duquel on peut voir les caractères à valeurs dans . Soit donc un caractère additif non trivial. Considérons une clôture séparable du corps des fractions rationnelles et une solution de l’équation d’Artin–Schreier . L’extension est galoisienne sur de groupe , un élément opérant par . Notons la représentation

obtenue par composition de la surjection canonique avec le caractère . Identifiant au corps de fonctions de la droite projective , on voit que est non ramifiée en dehors de l’infini. Par suite, pour chaque point de la droite affine à valeurs dans une extension finie de , la classe de conjugaison dans le groupe définie par le Frobenius géométrique de agit sur au travers de la représentation . Pour calculer cette action, notons le degré de sur . Si satisfait à l’équation , alors pour tout entier ; sommant sur les , on trouve que la substitution de Frobenius est donnée par . Le Frobenius géométrique étant son inverse, on en déduit après application du caractère que la classe de conjugaison agit sur l’espace de la représentation comme la multiplication par

De même, à partir de l’équation de Kummer , on peut associer à chaque caractère multiplicatif une représentation de à valeurs dans , cette fois-ci ramifiée en zéro et l’infini, telle que la classe de conjugaison agisse par multiplication par pour tout . En termes de ces représentations, la somme de Gauss s’écrit

Dans le langage plus géométrique que l’on adoptera ici, et sont des systèmes locaux -adiques de rang un sur et sur respectivement; on notera encore la restriction à Pour des raisons pour l’instant mystérieuses, il est préférable de travailler avec l’objet . Le symbole désigne une demi-torsion à la Tate, dont l’effet est de multiplier les traces de Frobenius par , et le décalage indique que l’on regarde non pas comme un faisceau mais comme un complexe concentré en degré , ce qui change le signe des traces. Ainsi est un objet de la catégorie dérivée de faisceaux -adiques sur . Grâce au décalage, il appartient en fait à une sous-catégorie abélienne formée d’objets avec des propriétés remarquables que l’on appelle faisceaux pervers, même s’il s’agit plutôt de complexes.

Étant donnés une extension finie de et un caractère multiplicatif , l’objet est encore un faisceau pervers sur dont les groupes de cohomologie à support compact s’annulent en degré non nul. En degré zéro,

est une -droite munie d’une action du groupe , en particulier du Frobenius géométrique La formule des traces de Grothendieck est dans ce cas l’égalité

| (4) |

La distinction selon que le caractère soit trivial ou non se reflète dans l’action de Frobenius sur , qui est en l’occurrence réduite à la multiplication par le nombre -adique (4). À travers le plongement , on peut parler de sa valeur absolue: elle est égale à si et seulement si n’est pas trivial. Pour des objets plus généraux, on dira qu’un caractère multiplicatif est bon pour si toutes les valeurs propres de agissant sur sont unitaires.

1.4 Convolution et équirépartition

L’étape suivante consiste à introduire une opération sur les faisceaux relevant le produit des sommes exponentielles; c’est là que la structure de groupe sur intervient. Pour ce faire, on définit sur la catégorie dérivée un produit de convolution

où et désignent les projections de sur les deux facteurs et la loi de multiplication. Un premier obstacle est que ce produit ne préserve pas les faisceaux pervers, à moins de se restreindre à une sous-catégorie convenable . Un second point technique est que l’objet doit être remplacé par un quotient que l’on appelle convolution intermédiaire. Si et sont des faisceaux pervers dans pour lesquels un caractère est bon, on a un isomorphisme

compatible à l’action de Frobenius. D’après Gabber et Loeser [11], avec la convolution intermédiaire pour produit tensoriel, a la structure d’une catégorie tannakienne dans laquelle l’objet neutre est le faisceau gratte-ciel supporté en , le dual est le tiré en arrière du dual de Verdier par l’inversion et les objets ont pour dimension leur caractéristique d’Euler.

Concrètement, on se servira de cette information de la manière suivante. Soit la sous-catégorie de formée des objets qui s’obtiennent à partir de en itérant les opérations produit tensoriel, dual, somme directe et sous-quotient, autrement dit qui sont des sous-quotients d’une construction tensorielle ; c’est la plus petite sous-catégorie tannakienne de contenant l’objet . De plus, est un foncteur fibre sur pour tout bon caractère et les automorphismes linéaires de agissent naturellement sur tous les . Soit

le sous-groupe de ceux laissant globalement stables les images par de n’importe quel sous-quotient de . C’est un sous-groupe algébrique défini sur dont la catégorie des représentations de dimension finie est, par la théorie tannakienne, équivalente à . On aura également besoin de prendre en compte le faisceau pervers sur déduit de par extension des scalaires. Comme ses constructions tensorielles ont plus de sous-quotients à respecter, le groupe correspondant est a priori plus petit; pour les distinguer, on notera celui de et celui de et on les appellera arithmétique et géométrique respectivement.

Le Frobenius est un automorphisme de vérifiant la propriété de stabilité ci-dessus et définit ainsi un élément dans le groupe . Si l’on change de caractère, on change de groupe, la dépendance en étant la même que celle du groupe fondamental d’un espace topologique en le point base: tous les sont isomorphes entre eux par des isomorphismes uniques à des automorphismes intérieurs près. On peut alors fixer un caractère et voir les différents comme des classes de conjugaison dans le même groupe , que l’on notera simplement . On ne sait pas si est diagonalisable mais, quitte à prendre sa semisimplification au sens de la décomposition de Jordan, on obtient une classe de conjugaison semisimple dans avec des valeurs propres unitaires, que l’on peut ensuite regarder dans via le plongement .

Les propriétés des objets d’une catégorie tannakienne se traduisent en des propriétés de leurs groupes et vice versa. Par exemple, si est somme directe d’objets simples, alors le groupe est réductif car il possède une représentation fidèle et complètement réductible. Supposons que c’est le cas et choisissons un sous-groupe compact maximal du groupe de Lie complexe . Chaque élément dans est alors conjugué à un élément dans , qui est à son tour bien défini à conjugaison près par un élément de . On en déduit une classe de conjugaison dans dont les traces ne sont rien d’autre que les sommes exponentielles

que l’on souhaite étudier. On y pense comme aux transformées de Fourier, relatives aux caractères , de la fonction trace sur le groupe multiplicatif . Comment varient-elles lorsque le degré des extensions tend vers l’infini?

Voici le résultat principal de cet exposé:

[Katz] Soit un faisceau pervers dans . Supposons que est -pur de poids zéro, semisimple, et que les groupes et coïncident. Lorsque le degré des extensions tend vers l’infini, les éléments s’équirépartissent dans l’espace des classes de conjugaison dans selon la mesure induite par la mesure de Haar normalisée.

En particulier, les sommes varient comme les traces de matrices aléatoires dans . Il ne reste plus qu’à calculer le groupe . L’avantage du point de vue tannakien est que l’on dispose de maintes techniques pour le faire. On cherche d’abord des bornes par le haut en étudiant la géométrie de et de ses constructions tensorielles, puis des bornes par le bas en exhibant des éléments explicites dans . Une fois ces contraintes obtenues, la théorie des représentations permet souvent de conclure qu’il n’y a qu’un seul groupe les satisfaisant. Dans le cas des sommes de Gauss, est par définition un sous-groupe de ; comme aucune puissance de convolution de n’est égale à l’objet neutre, il s’agit forcément de tout entier, si bien que l’on retrouve le théorème 1.1. Quant aux objets associés aux sommes d’Evans et de Rudnick, on verra que leurs groupes arithmétiques et géométriques sont dans les deux cas égaux à ; l’équirépartition des angles selon la mesure de Sato–Tate en découle.

Le texte est organisé comme suit. Le numéro 2 contient des rappels des résultats sur les faisceaux -adiques qui seront utilisés au long du texte; j’ai essayé de les rendre aussi accessibles que possible. Dans le numéro 3, on présente le théorème d’équirépartition de Deligne et ses applications aux sommes de Kloosterman, puis on explique pourquoi ce résultat permet d’établir la variante additive de l’équirépartition des sommes . Enfin, le numéro 4 est consacré aux résultats de la monographie [22], notamment le théorème 1.4, une version horizontale et les trois exemples ci-dessus. J’aurais voulu aussi parler des applications du théorème de Katz en théorie analytique des nombres ([3], [14], [23], [25], [28], [49]), du cas des courbes elliptiques ([5], [24]), de l’approche tannakienne aux conjectures d’équirépartition horizontale [44] et des théorèmes d’annulation générique pour les faisceaux pervers sur les variétés abéliennes ([31], [47]), mais cela aurait fait de ce texte un séminaire-fleuve…

Remerciements — Ils vont tout d’abord à Nick Katz pour la joie des livres orange (renouvelée à chaque lecture!), puis à Henryk Iwaniec et à Emmanuel Kowalski, qui m’ont demandé en premier de présenter ces résultats dans un séminaire informel à l’ETH. Je tiens à remercier aussi Olivier Benoist, Brian Conrad, Nick Katz, Arthur Forey, Emmanuel Kowalski, Corentin Perret-Gentil, Lior Rosenzweig et Zeév Rudnick pour l’aide qu’ils m’ont apportée au cours de la rédaction de ce texte.

2 Rappels sur les faisceaux -adiques

Dans ce numéro, on fait un tour rapide de la théorie des systèmes locaux et des faisceaux constructibles -adiques. On rappelle notamment la notion de poids et le théorème principal de Weil II, qui sera l’outil essentiel pour obtenir les majorations des sommes exponentielles requises par le critère d’équirépartition de Weyl.

2.1 Groupe fondamental étale

Pour tout schéma connexe , notons la catégorie des revêtements finis étales . Soit un point géométrique de , où est un corps algébriquement clos. En associant à chaque l’ensemble sous-jacent à la fibre , on obtient un foncteur

Dans [1], Grothendieck définit le groupe fondamental étale avec point base comme le groupe des automorphismes de , c’est-à-dire les familles de permutations des ensembles finis telles que pour tout morphisme de -schémas . Par suite, est un groupe profini, muni en particulier d’une topologie. Comme en théorie de Galois classique, on a

la limite étant prise sur les revêtements finis étales galoisiens, pour lesquels le schéma est connexe et le groupe agit transitivement sur .

Puisque est supposé connexe, les foncteurs fibre et définis par deux points géométriques et sont isomorphes. Le choix d’un isomorphisme, que l’on appelle parfois chemin par analogie avec la topologie, induit un isomorphisme continu

qui ne dépend du chemin qu’à un automorphisme intérieur près.

De plus, la formation du groupe fondamental est covariante: un morphisme de schémas induit un homomorphisme continu . Pour un autre choix de point base sur , on peut encore parler de l’homomorphisme

mais celui-ci n’a un sens qu’à conjugaison près.

Si est le spectre d’un corps , un point géométrique est un corps algébriquement clos contenant , et le groupe fondamental s’identifie au groupe de Galois de la clôture séparable de dans . En particulier, si est un corps fini à éléments, ce groupe est canoniquement isomorphe à la complétion profinie de , avec générateur la substitution de Frobenius . On appellera Frobenius géométrique l’inverse de ce générateur. Pour une extension de degré sur , l’homomorphisme induit par envoie sur .

Soient un corps, une clôture algébrique de , une variété géométriquement connexe sur et son extension des scalaires à . Pour tout , on a d’après un théorème de Grothendieck [1] la suite exacte

| (5) |

où les flèches non triviales sont induites par et . En particulier, si est un corps fini, on dispose d’une application degré .

Voici la description galoisienne du groupe fondamental d’une courbe. Soit une courbe projective, lisse et géométriquement connexe sur un corps parfait , avec corps de fonctions et point générique . Fixons une clôture algébrique de et notons le point géométrique au-dessus de qu’elle définit. Chaque point fermé de donne lieu à une valuation discrète de corps résiduel , qui se prolonge en une valuation discrète sur (deux tels prolongements sont conjugués sous l’action de , et choisir revient à choisir un point géométrique au-dessus de ). Soient et les complétés par rapport aux valuations et . Le groupe de décomposition de est le stabilisateur

que l’on peut identifier au groupe de Galois de l’extension locale . Par passage aux corps résiduels, on obtient une surjection , où est la clôture algébrique de dans . Son noyau est par définition le groupe d’inertie .

Proposition 1.

Soit un ouvert non vide de . Le groupe fondamental étale de avec point base est le quotient de par le plus petit sous-groupe fermé distingué contenant pour tout dans .

En particulier, le groupe fondamental d’un ouvert de la droite projective s’identifie à un quotient de c’est le point de vue que l’on a adopté dans l’introduction pour définir les représentations et .

2.2 Systèmes locaux -adiques et traces de Frobenius

Dorénavant, désigne un corps fini à éléments, un nombre premier différent de la caractéristique de et une variété lisse et géométriquement connexe sur , de point générique . Pour tout point fermé , l’homomorphisme continu

est bien défini à conjugaison près. L’image du Frobenius géométrique par est une classe de conjugaison555Avec les notations du paragraphe précédent, quand est une courbe, il s’agit de l’image de par . Comme l’on a dû choisir un point géométrique au-dessus de pour définir , on obtient seulement une classe de conjugaison. dans , que l’on notera .

Un système local -adique de rang sur est la donnée d’un espace vectoriel de dimension sur et d’un homomorphisme continu

Soit un système local -adique de rang sur . Puisque le groupe profini est compact, moyennant le choix d’une base de , l’image de est un sous-groupe compact de . Un tel sous-groupe est toujours contenu dans pour une extension finie de , et l’on peut même choisir la base de sorte que prenne des valeurs dans l’anneau des entiers de cette extension [27, §9.0.7].

L’image de par la représentation est une classe de conjugaison dans . Sa trace est donc un élément bien défini de , d’où une fonction trace

pour toute extension finie de . Les opérations usuelles sur les représentations (produit tensoriel, dual, etc.) fournissent de nouveaux systèmes locaux dont les fonctions trace s’expriment en termes des anciennes. Par exemple, on a pour le produit tensoriel et, si est un morphisme de -variétés lisses, le système local sur défini par la représentation a fonction trace .

Soit une unité dans l’anneau des entiers de . L’unique homomorphisme continu qui envoie sur définit un système local -adique de rang un sur ; d’après la remarque après la définition 2.2, ils sont tous de cette forme. Par composition avec l’application degré on obtient un système local -adique de rang un sur . Comme l’image de par la représentation associée est , il sera noté . Au vu de la suite exacte (5), les sont précisément les caractères du groupe fondamental dont la restriction à est triviale. Si pour un entier , on écrit plutôt que . Si est une racine carrée de , les traces du système local , que l’on notera , sont celles de multipliées par ; c’est la demi-torsion à la Tate de l’introduction.

Soit un schéma en groupes commutatifs lisse et connexe sur , la loi de groupe étant notée additivement. Soit le morphisme de Frobenius absolu, c’est-à-dire le morphisme de -schémas qui est l’identité sur l’espace topologique sous-jacent et sur le faisceau structural . L’isogénie de Lang

est un revêtement fini étale galoisien de groupe Si est le groupe additif, c’est le revêtement d’Artin–Schreier de la droite affine et, si est le groupe multiplicatif, c’est le revêtement de Kummer de .

Étant donné un caractère , la représentation

obtenue en composant la surjection canonique associée à l’isogénie de Lang avec le caractère définit un système local -adique de rang un sur . Plus généralement, pour tout morphisme de -schémas , on obtient un système local de rang un sur qu’il est coutumier de noter . Pour chaque point de à valeurs dans , en raisonnant comme dans le paragraphe 1.3 de l’introduction, on trouve

où désigne la trace au sens du groupe abélien , c’est-à-dire la trace si est le groupe additif, la norme si est le groupe multiplicatif, etc.

Soit la fonction . Le système local induit par le caractère additif a trace de Frobenius en le point Les sommes d’Evans sont donc égales à

De même, en prenant pour la fonction , les sommes de Rudnick peuvent se récrire en termes du système local .

Le cadre des systèmes locaux -adiques, par opposition aux faisceaux constructibles que l’on introduira dans le paragraphe suivant, est peu adapté aux méthodes cohomologiques. Par exemple, si est un caractère et un morphisme de -variétés, est bien la trace de Frobenius en du système local sur , mais il est souvent plus commode d’utiliser l’égalité

et de voir comme une fonction trace sur . Ceci correspond à étudier la variation en de la cohomologie des fibres et l’on doit s’attendre à ce que seule la restriction à un ouvert de lissité de soit la trace d’un système local.

2.3 Faisceaux constructibles, poids et cohomologie

Vers la fin des années 50, Grothendieck définit une « topologie » sur les schémas où la notion classique d’ouvert d’une variété est remplacée par les morphismes étales vers . Si est un anneau de torsion, par exemple , on peut parler de faisceaux localement constants (aussi appelés lisses) et de faisceaux constructibles de -modules sur , ces derniers ayant la propriété qu’il existe une stratification de telle que la restriction à chaque strate soit un faisceau lisse. Par un double passage à la limite, d’abord sur les entiers , puis sur les extensions finies de , on dégage la notion de -faisceau constructible. On ne se contentera ici que de quelques aperçus.

Soit un faisceau constructible sur . La fibre en un point géométrique est un espace vectoriel de dimension finie sur . Si est lisse, le groupe fondamental agit continument sur la fibre en un point géométrique générique et le foncteur induit une équivalence de catégories entre les -faisceaux lisses et les systèmes locaux -adiques sur . En général, quel que soit , la fibre en un point géométrique au-dessus de est un système local -adique sur , d’où une action du Frobenius qui permet d’étendre la définition de fonction trace à tout faisceau constructible.

Soit une courbe projective, lisse et géométriquement connexe sur . Si est un faisceau lisse sur un ouvert non vide , pour tout point fermé , le groupe de décomposition agit sur au travers de la flèche . On en déduit une action du groupe d’inertie pour tout , celle de pour étant triviale par la description galoisienne du groupe fondamental (proposition 1). Concrètement, un -faisceau constructible sur une courbe est la donnée:

-

d’un ouvert non vide et d’un faisceau -adique lisse sur correspondant à une représentation continue

-

pour chaque point fermé , d’une représentation continue de dans un -espace vectoriel de dimension finie

-

des flèches de spécialisation -équivariantes (les données de recollement).

Quelques opérations naturelles sur les faisceaux constructibles, par exemple les images directes par une immersion ouverte, admettent aussi une description en ces termes. Si est un faisceau constructible sur et une immersion ouverte, le prolongement par zéro (resp. l’image directe ) est le faisceau constructible sur qui coïncide avec sur et qui a fibre (resp. , avec flèche de spécialisation l’identité) en tout point fermé dans le complémentaire. L’image directe supérieure est le faisceau constructible supporté dans et ayant pour fibre en un point les coinvariants sous l’inertie .

Soit une variété lisse et géométriquement connexe, purement de dimension , sur un corps fini . À un -faisceau constructible sur on associe des groupes de cohomologie et de cohomologie à support compact . Ce sont des espaces vectoriels de dimension finie sur , munis d’une action continue de , qui s’annulent en degrés et . Pour chaque , il y a une flèche canonique d’« oubli des supports » qui est un isomorphisme lorsque est propre. Si le faisceau est lisse sur , on a

et le groupe de Galois opère sur ces espaces par le biais de l’action de sur et de l’identification donnée par la suite exacte (5). En général, un faisceau constructible peut avoir des sections globales ponctuelles non nulles (elles correspondent aux éléments dans le noyau des flèches de spécialisation).

Le lien entre les sommes exponentielles et l’action du Frobenius géométrique sur la cohomologie à support compact est fourni par la formule des traces [13]:

[Formules des traces de Grothendieck] Pour toute extension finie de , on a l’égalité

Cette formule n’acquiert toute sa force qu’en combinaison avec des estimées sur les valeurs propres de l’endomorphisme : le formalisme des poids de la cohomologie. Pour pouvoir parler de la taille de ces valeurs propres, qui sont des éléments dans , on fixe un plongement .

Soient un entier et un faisceau constructible sur .

-

(a)

On dit que est -pur de poids si, pour toute extension finie de et pour tout point , les valeurs propres de agissant sur la fibre , où est un point géométrique quelconque au-dessus de , ont valeur absolue quand on les regarde dans à travers le plongement .

-

(b)

On dit que est -mixte s’il admet une filtration finie croissante par des sous-faisceaux constructibles dont les gradués sont -purs de poids . Si les poids des sont majorés (resp. minorés) par , on dira que est -mixte de poids (resp. ).

Le poids d’un faisceau dépend a priori fortement du plongement ; on dira que est pur de poids s’il est -pur de poids pour tout . Pour des questions concernant les faisceaux purs, quitte à les demi-tordre à la Tate, on pourra toujours supposer que le poids est zéro. Le théorème principal de Weil II relie le poids d’un faisceau constructible au sens de la définition ci-dessus aux valeurs propres de Frobenius agissant sur sa cohomologie et sa cohomologie à support compact.

[Deligne, [9]] Soit un faisceau constructible sur . Si est -mixte de poids , alors chaque est -mixte de poids et chaque est -mixte de poids . En particulier, si la flèche d’oubli des supports est un isomorphisme, est -pur de poids .

On renvoie aux travaux de Laumon [35] et de Katz [21] pour des simplifications de la preuve originale, basées sur l’incarnation faisceautique de la transformation de Fourier. Voici un exemple frappant d’application de ces résultats qui reviendra dans la preuve du théorème d’équirépartition de Deligne:

[Inégalités de Lang–Weil, [34]] En prenant pour le faisceau constant , on trouve que le nombre de points -rationnels de est donné par

| Algorithm 24 |

Comme est pur de poids zéro, est mixte de poids d’après le théorème 2.3, ce qui signifie que les valeurs propres de agissant sur cet espace ont toutes valeur absolue au plus quel que soit le plongement de dans . Posons

On a vu que est le -espace vectoriel de dimension un sur lequel agit par multiplication par , d’où les inégalités

| (6) |

En particulier, la variété a un point -rationnel dès que .

2.4 Un peu de ramification

Dans ce qui suit, on rappelle une formule due à Grothendieck–Ogg–Shafarevich qui exprime la caractéristique d’Euler d’un faisceau constructible sur une courbe en termes de sa ramification à l’infini. Soit une courbe projective, lisse et géométriquement connexe sur un corps parfait de caractéristique . Pour chaque point fermé de et chaque point géométrique au-dessus de , nous avons une suite exacte

Le groupe d’inertie contient un unique -sous-groupe de Sylow , sa partie sauvage, et le quotient (l’inertie moderée) est canoniquement isomorphe à

Il s’agit du premier cran d’une filtration décroissante par des sous-groupes fermés distingués de que l’on appelle la filtration de ramification en numérotation supérieure [45, Ch. IV]: on a , la partie sauvage est l’adhérence de dans , et pour tout .

Soit une représentation continue dans un espace vectoriel de dimension finie sur . On dit que est modérée si agit trivialement et totalement sauvage si . La représentation admet une décomposition unique

| (7) |

indexée par des nombres rationnels, en des sous-espaces vectoriels stables sous l’action de et vérifiant les propriétés suivantes:

Cette décomposition ne comporte qu’un nombre fini de valeurs de pour lesquelles n’est pas nul, que l’on appellera les sauts. De plus, est un entier positif. On définit le conducteur de Swan de la représentation comme l’entier positif

Soient un ouvert non vide de et un faisceau lisse sur , vu comme représentation -adique de . Par restriction, on en déduit une représentation du groupe d’inertie pour tout point fermé . On notera son conducteur de Swan. Il s’agit d’un entier positif qui est nul si et seulement si la représentation de est modérée, auquel cas on dira que a ramification modérée en . Si , les systèmes locaux modérément ramifiés à l’infini sont les représentations du groupe fondamental modéré , qui s’insère dans une suite exacte

Soit un corps fini. Le faisceau d’Artin–Schreier sur a ramification totalement sauvage à l’infini et son conducteur de Swan vaut . Le faisceau de Kummer sur a ramification modérée en et . Par extension, on appelera faisceau de Kummer tout système local -adique de rang un sur correspondant à un caractère de .

Soient maintenant un ouvert contenant et un faisceau constructible sur . Pour tout point fermé , on définit l’entier

Si n’a pas de sections globales ponctuelles non nulles, alors toutes les flèches de spécialisation sont injectives; dans ce cas, est positif et le faisceau est lisse en si et seulement si .

La formule de Grothendieck–Ogg–Shafarevich, exposée dans ce séminaire par Raynaud [40], est l’énoncé que la caractéristique d’Euler de s’exprime ainsi:

[Grothendieck–Ogg–Shafarevich] Soient un faisceau -adique constructible sur et un ouvert non vide sur lequel est lisse. Alors

2.5 Catégorie dérivée et faisceaux pervers

Dans ce paragraphe, désigne ou bien un corps fini, ou bien la clôture algébrique d’un corps fini. Soit une variété sur . Grothendieck a défini la catégorie dérivée des complexes bornés de -faisceaux sur à cohomologie constructible et l’a munie d’un formalisme des six opérations:

-

Pour tout morphisme , on dispose des foncteurs image directe et image directe à support compact

et des foncteurs image inverse et image inverse exceptionnelle

En particulier, on obtient pour tout objet dans des complexes de -espaces vectoriels et que l’on notera et Si est de la forme , la cohomologie en degré de ces complexes s’identifie à la cohomologie et à la cohomologie à support compact .

-

On dispose d’un bifoncteur produit tensoriel

et d’un bifoncteur Hom interne

Le produit extérieur des objets dans et dans est l’objet

dans , où et désignent les projections de sur et .

-

On définit le complexe dualisant comme et le foncteur de dualité de Verdier comme

La dualité échange et (resp. et ) pour tout morphisme . Si est lisse et purement de dimension , le complexe dualisant est égal à et l’on retrouve la dualité de Poincaré comme cas particulier. Plus généralement, si est lisse de dimension relative .

Dans le cas où est un corps fini, on définit la fonction trace d’un objet de la catégorie dérivée comme la somme alternée des fonctions trace de ses faisceaux de cohomologie. La formule des traces de Grothendieck est alors l’égalité

| (8) |

De même, la notion de poids s’étend à la catégorie dérivée comme suit: un objet dans est dit -mixte de poids si tous ses faisceaux de cohomologie sont -mixtes de poids , au sens de la définition 2.3, et -mixte de poids si son dual de Verdier est -mixte de poids . On dit enfin que est -pur de poids s’il est en même temps -mixte de poids et . Le théorème principal de Weil II peut alors se formuler ainsi:

[Deligne] Si est un morphisme de -variétés, le foncteur envoie les objets -mixtes de poids sur des objets -mixtes de poids . Par dualité de Verdier, le foncteur envoie les objets -mixtes de poids sur des objets -mixtes de poids .

En s’inspirant des travaux de Goresky et MacPherson sur l’homologie d’intersection d’un espace topologique singulier, Beilinson, Bernstein, Deligne et Gabber ont introduit la notion de faisceau pervers dans [2].

Un objet de est dit semipervers si tous ses faisceaux de cohomologie satisfont à la condition de support

On appelle un faisceau pervers si tant que sont semipervers.

Par exemple, si est lisse de dimension et est un système local -adique sur , l’objet est un faisceau pervers car la condition de support est vérifiée trivialement et son dual est encore de la même forme.

La sous-catégorie pleine de formée des faisceaux pervers est abélienne et tout objet est extension successive d’un nombre fini d’objets simples [2]. Qui plus est, la catégorie dérivée de complexes bornés dans est équivalente à , d’où des foncteurs de cohomologie perverse

et pour tout entier . Si est un morphisme affine, alors préserve la semiperversité (théorème d’annulation d’Artin) et si est un morphisme lisse de dimension relative , le foncteur préserve la perversité.

La plupart du temps nous travaillerons avec des faisceaux pervers sur une courbe, auquel cas les objets admettent une description plus élémentaire.

[Faisceaux pervers sur les courbes] Soit une courbe lisse et géométriquement connexe sur un corps fini . Un faisceau pervers sur est un complexe de faisceaux constructibles dans satisfaisant aux conditions suivantes: pour tout , le faisceau constructible n’a pas de sections globales ponctuelles non nulles, et le faisceau constructible est supporté dans des points. En posant et , on trouve une suite exacte

| (9) |

De plus, les objets simples de la catégorie sont d’un de ces deux types:

-

ponctuels: de la forme pour un point fermé de et une unité -adique ;

-

non ponctuels: de la forme , où est l’inclusion d’un ouvert non vide et est un système local -adique simple sur . On les appelle extensions intermédiaires.

3 Le théorème d’équirépartition de Deligne

Dans ce numéro, on expose le théorème d’équirépartition de Deligne [9, §3.5] suivant les variantes qu’en ont données Katz [18, Ch. 3] et Katz–Sarnak [27, §9.2]. Sous des hypothèses assez faibles, il affirme que le groupe de monodromie d’un système local -adique gouverne la répartition de ses traces de Frobenius. Ces groupes sont en général difficiles à calculer, mais Katz a réussi à les déterminer complètement pour les faisceaux associés aux sommes de Kloosterman; combiné avec le résultat de Deligne, ceci permet d’obtenir le théorème 1.1 dans l’introduction, ainsi que de l’étendre à un énoncé d’équirépartition pour les sommes en plusieurs variables. Dans le dernier paragraphe, on analyse la répartition des traces de la transformée de Fourier d’un faisceau pervers sur la droite affine à l’aide du théorème de Deligne, puis on explique pourquoi cette approche est vouée à l’échec pour le groupe multiplicatif.

3.1 Préliminaires sur les représentations

Dans le théorème d’équirépartition de Deligne, les groupes de monodromie sont des groupes algébriques réductifs sur et l’on définit des classes de conjugaison dans des sous-groupes compacts maximaux de leurs points complexes. Pour appliquer le critère d’équirépartition de Weyl, on aura besoin de relier les représentations continues de à des systèmes locaux -adiques, vus comme des -représentations algébriques de .

Soit un groupe réductif (pas nécessairement connexe) sur . Pour chaque choix d’un plongement et d’un sous-groupe compact maximal de , les foncteurs extension des scalaires, évaluation dans les points complexes et restriction à induisent des bijections entre les classes d’isomorphisme de

-

(a)

-représentations du -groupe algébrique ,

-

(b)

-représentations du -groupe algébrique ,

-

(c)

représentations holomorphes du groupe de Lie complexe ,

-

(d)

représentations continues du groupe compact ,

toutes les représentations étant supposées de dimension finie.

Proof 3.1.

Les catégories (b), (c) et (d) sont en fait équivalentes. Pour démontrer l’équivalence entre (b) et (c), on se ramène facilement au cas où est connexe, qui est traité dans [6, Prop. D.2.1]. L’équivalence entre (c) et (d), sans des hypothèses de connexité, est le contenu de la proposition D.3.2 et de l’exemple D.3.3 dans loc. cit. Quant à (a), on a tautologiquement une équivalence de catégories si le plongement est un isomorphisme de corps. En général, étant donnée une représentation complexe , il existe un espace vectoriel sur et une représentation , unique à isomorphisme près, telle que .

3.2 Le théorème d’équirépartition de Deligne

Soient un corps fini à éléments, une clôture algébrique de , une variété lisse et géométriquement connexe sur et la variété sur qui s’en déduit par extension des scalaires. Fixons un nombre premier distinct de la caractéristique de , une clôture algébrique de et un plongement . Soit un faisceau -adique lisse de rang sur , correspondant à une représentation continue

Les groupes de monodromie arithmétique et géométrique de sont les groupes algébriques sur obtenus comme l’adhérence de Zariski de et de dans

En particulier, est un sous-groupe de Comme les classes de conjugaison de Frobenius sont denses dans le groupe fondamental par une forme du théorème de Cebotarev, est aussi le plus petit sous-groupe algébrique contenant leurs images par la représentation. Dans Weil II, Deligne démontre que, si est -pur d’un certain poids, la représentation de associée est complètement réductible [9, Thm. 3.4.1 (iii)] et le groupe de monodromie géométrique est donc réductif. Qui plus est, la composante neutre du groupe de monodromie géométrique est semisimple d’après [9, Cor. 1.3.9].

Supposons que est -pur de poids zéro et , de sorte que la représentation se factorise par . Choisissons un sous-groupe compact maximal de et notons l’ensemble de ses classes de conjugaison. Le but est d’associer à chaque point de à valeurs dans une extension finie de un élément de dont la trace soit égale à . Soient un tel point et la classe de conjugaison qu’il définit dans . Son image par la représentation est une classe de conjugaison

Soit sa semisimplification au sens de la décomposition de Jordan. Puisque est -pur de poids zéro, chaque élément dans est semisimple avec des valeurs propres unitaires, et l’adhérence de est donc un sous-groupe compact de . Il s’ensuit que appartient à un sous-groupe compact maximal et, comme ils sont tous conjugués, qu’il existe des éléments dans et dans tels que . On affirme que est bien défini à conjugaison près par un élément de . En effet, par le théorème de Peter–Weyl, les traces des représentations irréductibles de dimension finie de séparent les classes de conjugaison. Or correspond d’après le théorème 3.1 à une unique représentation du -groupe algébrique et, quel que soit le choix de , on a

On notera la classe de conjugaison dans ainsi obtenue.

Finalement, soit la projection canonique. Muni de la topologie quotient, l’espace est compact et l’application permet d’identifier aux fonctions centrales continues sur . L’image directe par de la mesure de Haar normalisée est une mesure de probabilité sur telle que

[Deligne] Soit un faisceau -adique lisse sur . Supposons que est -pur de poids zéro et que les groupes et coïncident. Lorsque le degré des extensions tend vers l’infini, les classes de conjugaison s’équirépartissent dans selon la mesure .

Démonstration — Soit une fonction centrale continue. Il faut démontrer que, quand parcourt les extensions de de degré assez grand pour que l’ensemble soit non vide, on a l’égalité

| (10) |

D’après le théorème de Peter–Weyl, est limite uniforme de combinaisons linéaires finies de traces de représentations irréductibles de dimension finie de ; il suffit de traiter le cas d’une telle représentation. Comme a masse totale un, la fonction constante vérifie (10) même sans passer à la limite. On peut donc supposer que n’est pas triviale, auquel cas l’intégrale du membre gauche s’annule:

Démontrons que le membre droit de (10) est également nul (critère d’équirépartition de Weyl). Invoquant à nouveau le théorème 3.1, correspond à une unique représentation irréductible non triviale du groupe algébrique sur . Compte tenu de l’hypothèse , on peut composer avec

et penser à comme à un système local -adique sur . Notons-le et regardons ses traces de Frobenius dans via On a alors , et la formule des traces de Grothendieck donne l’égalité

Comme le groupe est réductif, est une représentation fidèle et est une représentation irréductible, il existe des entiers tels que soit sous-objet du système local . On en déduit que est encore -pur de poids zéro. La cohomologie à support compact est donc -mixte de poids d’après le théorème principal de Weil II. Par ailleurs, on a l’annulation

car est une représentation irréductible non triviale de . Combinant ces informations, il vient

| (11) |

Par les inégalités de Lang–Weil, on a dès que le degré de l’extension est assez grand pour que et, en particulier, l’ensemble n’est pas vide. Joint à ce qui précède, ceci fournit la majoration

La limite du membre gauche est donc zéro lorsque le degré de tend vers l’infini. ∎

Dans [27, Thm. 9.2.6 (3)], Katz et Sarnak démontrent qu’il existe une constante , ne dépendant que de la variété et du système local , telle que

| (12) |

pour toute -représentation de dimension finie de . Si est une courbe, on peut d’après [18, (3.6.2.1)] prendre

où est le genre de la compactification lisse de , le nombre de -points à l’infini et le plus grand saut dans la décomposition (7) de la monodromie locale de en .

Le théorème 3.2 est un énoncé d’équirépartition verticale. Supposons maintenant que l’on se donne un schéma lisse sur un ouvert de et un système local -adique -pur de poids zéro sur tel que, pour chaque premier dans , les groupes de monodromie géométrique et arithmétique du système local sur obtenu par réduction modulo coïncident et qu’ils sont tous égaux à un même groupe réductif. Au vu de la borne (12), la question si les classes de conjugaison s’équirépartissent horizontalement est intimement liée au difficile problème de trouver des estimées explicites de la constante , par exemple de la majorer indépendamment de , cf. [19, App.] et [27, §9.6].

3.3 Retour aux sommes de Kloosterman

On donne maintenant l’application du théorème d’équirépartition de Deligne aux sommes de Kloosterman. En plus des références originales de Deligne [8] et Katz [18], le lecteur pourra consulter avec profit le survol [36] de Laumon. Soient un caractère additif non trivial et le faisceau d’Artin–Schreier correspondant. Pour un entier , notons et les morphismes somme et produit des coordonnées, respectivement, et posons

D’après Deligne, est un faisceau -adique lisse de rang sur ayant pour trace de Frobenius en un point la somme de Kloosterman au signe près:

De plus, la flèche d’oubli des supports est un isomorphisme [8, Thm. 7.8]. Comme est -pur de poids zéro, le théorème principal de Weil II entraîne que est -pur de poids , d’où la majoration qui nous a permis de démontrer l’équirépartition des angles des sommes de Gauss dans l’introduction:

Soit le système local -adique -pur de poids zéro obtenu en demi-tordant à la Tate. On sait que le déterminant est le système local trivial de rang un sur et que, pour pair ou pour et impair, on dispose d’un accouplement parfait qui est alterné dans le premier cas et symétrique dans le second. Il s’ensuit que le groupe de monodromie arithmétique est inclus dans . Si est pair, c’est un sous-groupe du groupe symplectique et, si et est impair, du groupe spécial orthogonal . Dans [18, Thm. 11.1], Katz démontre que la monodromie est aussi grande que possible666D’après un théorème récent de Perret-Gentil [38], améliorant des résultats de Gabber [18, Ch. 12], c’est encore le cas pour les groupes de monodromie entière, qui sont des sous-groupes de ou sur la complétion de l’anneau des entiers d’un corps cyclotomique en une place au-dessus de , pourvu que soit plus grand qu’une constante effective dependant de . en calculant

où est l’un des groupes algébriques exceptionnels, défini comme le stabilisateur d’une certaine forme trilinéaire dans la représentation standard de dimension de . Avec un petit argument additionnel pour traiter le dernier cas [18, §11.3], on en déduit l’égalité des groupes .

Supposons et notons le groupe de monodromie de , qui est donc égal à si est pair et à si est impair. L’intersection avec le groupe unitaire est un sous-groupe compact maximal de . Pour le système local , le nombre de la remarque 3.2 vaut car a ramification modérée en et ramification sauvage en avec et tous les sauts égaux à . Par conséquent, (3.2) et (12) donnent la majoration

pour toute représentation continue irréductible non triviale de . Le résultat suivant, qui généralise le théorème 1.1 dans l’introduction, en découle:

[Katz] Lorsque tend vers l’infini parmi n’importe quelle suite de puissances de nombres premiers impairs, les sommes de Kloosterman normalisées

se répartissent comme les traces de matrices aléatoires dans .

Il résulte de ce théorème que, pour chaque entier , la limite des moments

est égale à la multiplicité de la représentation triviale dans la puissance tensorielle -ième de la représentation standard de correspondant à . Par exemple, cette multiplicité vaut si et , ce qui explique le terme dominant dans le calcul (3) du quatrième moment des sommes de Kloosterman en une variable.

3.4 Le cas du groupe additif

Dans ce paragraphe, on explique comment le théorème 3.2 permet d’étudier la répartition des transformées de Fourier, relatives à des caractères variables, de la fonction trace d’un faisceau -adique sur la droite affine; c’est le pendant du théorème d’équirépartition de Katz pour le groupe additif.

Soit et soit un objet de la catégorie dérivée . Pour chaque extension finie de et chaque caractère additif , on pose

Comment ces sommes se répartissent-elles lorsque le degré de tend vers l’infini?

Moyennant le choix d’un caractère non trivial , tous les caractères additifs de sont de la forme pour un seul , de sorte que l’on peut récrire les sommes ci-dessus comme

et les regarder comme étant paramétrées par la droite affine duale .

L’avantage de ce point de vue est que devient alors la fonction trace de la transformation de Fourier

où et désignent les projections de sur les deux facteurs. Introduite par Deligne dans les années 70, cette construction a été systematiquement étudiée par Brylinski, Katz et Laumon [4], [16], [26], [35], [37]. À l’instar de la transformation de Fourier classique, le foncteur est essentiellement involutif

| (13) |

et échange le produit de convolution additive , où désigne l’application somme, et le produit tensoriel:

| (14) |

On a défini la transformation de Fourier à l’aide de l’image directe à support compact car c’est celle-ci qui s’interprète en termes de sommes exponentielles par le biais de la formule des traces, mais on aurait pu également utiliser l’image directe usuelle. Le « miracle de la transformation de Fourier » [26, Thm. 2.1.3] est qu’il n’y en a qu’une seule, c’est-à-dire que la flèche d’oubli des supports

est un isomorphisme. Voici quelques propriétés qui en résultent aussitôt:

-

(a)

Le foncteur commute à la dualité:

-

(b)

Le foncteur induit une équivalence de catégories sur le faisceaux pervers:

-

(c)

Le foncteur augmente de le poids des objets -purs.

Démonstration — La propriété (a) découle du fait que la dualité échange et , ainsi que et . Grâce à l’involutivité (13), pour établir (b) il suffit de démontrer que la transformation de Fourier préserve les faisceaux pervers. Si est pervers, alors est un faisceau pervers sur , et , vu comme image directe usuelle, est semipervers car le morphisme est affine; puisque son dual est égal à , il est aussi semipervers. Enfin, si est -pur de poids , alors est -pur de poids et, comme les images directe usuelle et à support compact par la projection son isomorphes, (c) résulte du théorème principal de Weil II. ∎

La propriété (b) implique en particulier que la transformation de Fourier envoie des objets simples vers des objets simples. De plus, si n’est pas géométriquement isomorphe à un faisceau d’Artin–Schreier décalé , sa transformée de Fourier est de la forme pour un système local -adique sur un ouvert et

pour tout . Compte tenu de tout ce qui précède, le théorème d’équirépartition de Deligne se traduit en l’énoncé suivant:

Soit un faisceau pervers géométriquement simple et -pur de poids zéro sur qui n’est pas de la forme et soit sa transformée de Fourier, où est un système local -adique sur un ouvert de la droite affine duale. Supposons que les groupes de monodromie arithmétique et géométrique de coïncident et choisissons un sous-groupe compact maximal de ce groupe. Alors, les sommes se répartissent comme les traces de matrices aléatoires dans lorsque le degré des extensions tend vers l’infini.

Si l’on essaye d’adapter ces techniques à l’étude de la répartition des transformées de Fourier des fonctions trace d’un faisceau pervers sur le groupe multiplicatif , on est tout de suite confronté à l’obstacle qu’il n’y a pas de variété algébrique sur dont les -points paramètrent les caractères multiplicatifs , ni a fortiori de système local -adique incarnant la transformation de Fourier relative à ces caractères777Par contre, le groupe des caractères -adiques continus de est muni d’une structure de -schéma à une infinité dénombrable de composantes connexes isomorphes à , et l’on dispose d’un foncteur de vers la catégorie des modules à cohomologie bornée et cohérente sur ce schéma envoyant vers un objet dont la fibre en un caractère est . C’est ce point de vue qui permet à Gabber et Loeser de démontrer certains des résultats du numéro suivant.. Par ailleurs, on a vu avec les sommes de Gauss que leur répartition peut être gouvernée par des groupes comme qui, contrairement aux groupes de monodromie géométrique d’un système local, ne sont pas semisimples. Katz a eu la belle idée de remplacer les points sur une variété algébrique par des foncteurs fibre sur une catégorie tannakienne comme espace de paramètres. Se rappelant que les systèmes locaux forment une catégorie tannakienne dans laquelle le groupe associé à un objet n’est rien d’autre que son groupe de monodromie, l’égalité (14) suggère de considérer à la place la catégorie des faisceaux pervers sur munie du produit de convolution multiplicative.

4 Le théorème d’équirépartition de Katz

Ce numéro est consacré aux résultats de la monographie [22]. On introduit d’abord une catégorie tannakienne de faisceaux pervers sur le groupe multiplicatif suivant Gabber et Loeser [11], ce qui permettra d’associer à ces objets des groupes algébriques sur jouant le rôle des groupes de monodromie. Sous les bonnes hypothèses, il s’agit de groupes réductifs et l’on peut définir des classes de conjugaison dans un sous-groupe compact maximal de leurs points complexes. Le théorème de Katz affirme que les s’équirépartissent selon la mesure induite par la mesure de Haar normalisée. Après l’avoir démontré, on donnera quelques exemples de calcul du groupe tannakien.

4.1 Bons caractères

Dans ce paragraphe et le suivant, on se place sur un corps algébriquement clos de caractéristique , que l’on omettra de la notation. Soit l’inclusion.

Soient un faisceau pervers sur et le faisceau de Kummer associé à un caractère continu du groupe fondamental modéré . On dit que est bon pour si la flèche canonique d’oubli des supports

est un isomorphisme dans . Autrement, on dira que est mauvais pour .

Pour un objet donné , il y a au plus mauvais caractères, où désigne le rang générique du faisceau constructible .

Démonstration — Si est ponctuel, tous les caractères sont bons. En dévissant en sa partie ponctuelle et non ponctuelle comme dans (9), on peut donc supposer que est de la forme pour un faisceau constructible sur qui n’a pas de sections ponctuelles. Posons . Comme le foncteur est exact, le caractère est bon pour si et seulement si et Compte tenu de la description des foncteurs et dans l’exemple 2.3, ces isomorphismes reviennent à dire que , en tant que représentation des groupes d’inertie et , n’a pas d’invariants ni de coinvariants. Or, si désigne l’inclusion, les suites exactes

| (15) | |||

| (16) |

montrent que ces invariants et coinvariants ont même dimension [22, p. 22]. Il suffit donc d’éviter les inverses des caractères modérés apparaissant dans la monodromie locale de autour de et et il y en a au plus . ∎

4.2 Une catégorie tannakienne de faisceaux pervers sur

Soit la loi de multiplication. La catégorie dérivée est munie de deux produits de convolution

qui sont échangés par la dualité de Verdier. En combinant la suite spectrale de Leray pour le morphisme , l’identité et la formule de Künneth [20, §2.5], on obtient des isomorphismes

| (17) | ||||

| (18) |

En général, aucun des produits de convolution ne préserve les objets pervers. Par exemple, le carré de convolution d’un objet de Kummer est égal à qui n’est pas pervers; dans un sens que l’on précisera ci-dessous, c’est la seule obstruction. Si et sont pervers, il en va de même pour et, le morphisme étant affine, l’objet est semipervers. Comme est également semipervers, si la flèche d’oubli des supports est un isomorphisme, le produit de convolution de et est pervers. Nous allons introduire une localisation de la catégorie sur laquelle cette flèche devient toujours un isomorphisme.

Soit un faisceau pervers sur .

-

(a)

On a

-

(b)

Si , alors est de la forme pour un faisceau lisse qui est extension successive de faisceaux de Kummer .

Démonstration — La caractéristique d’Euler étant additive par rapport aux suites exactes, le dévissage (9) de en sa partie ponctuelle et non ponctuelle donne

Le premier terme est la dimension de . Puisque pour un faisceau constructible sur et que la caractéristique d’Euler de est nulle, la formule de Grothendieck–Ogg–Shafarevich est dans ce cas l’égalité

| (19) |

dont tous les termes sont positifs car n’a pas de sections ponctuelles.

Supposons maintenant . On a alors , d’où vu qu’un faisceau ponctuel sans sections globales est nul. Par suite, et tous les termes du membre droit de (19) s’annulent. Puisque n’a pas de sections ponctuelles et que pour tout , il s’agit d’un faisceau lisse sur . Comme et sont nuls, a ramification modérée à l’infini et correspond donc à une représentation continue de . Or ce groupe est abélien, comme on l’a vu dans le paragraphe 2.4, et ses caractères sont précisément les faisceaux de Kummer . ∎

On dira qu’un faisceau pervers est négligeable si sa caractéristique d’Euler est nulle. Soit la sous-catégorie pleine de formée des objets négligeables. Par le lemme 4.2, elle est épaisse: dans une suite exacte , l’objet est négligeable si et seulement si et sont négligeables. On peut donc, d’après Gabber et Loeser, réaliser la construction suivante: soit la sous-catégorie pleine de formée des objets dont tous les faisceaux pervers de cohomologie sont négligeables. Alors est une sous-catégorie épaisse, et la localisation

| (20) |

est équivalente à une sous-catégorie abélienne de la localisation de relativement à , en fait le cœur d’une -structure [11, §3.6].

Proposition 2.

Soient et deux faisceaux pervers sur . La flèche naturelle dans est un isomorphisme modulo .

Démonstration — Grâce au lemme 4.1, il existe un caractère modéré tel que les complexes et soient isomorphes pour les trois objets , et . En particulier, la flèche naturelle

est un isomorphisme. Or cette flèche s’identifie à

d’après (17) et (18) et, comme la source est isomorphe à par le choix de , on en déduit que l’oubli des supports induit un isomorphisme

Soit le cône du morphisme . Quitte à remplacer par , ce qui précède implique l’annulation Dans la suite spectrale

qui calcule la cohomologie d’un objet de la catégorie dérivée à partir de celle de ses faisceaux pervers de cohomologie, tous les termes avec s’annulent car est une courbe affine. La suite spectrale dégénère donc à la deuxième page, et la condition équivaut à pour tout Par conséquent, les faisceaux pervers sont négligeables. ∎

Il sera utile de disposer de représentants explicites des classes d’équivalence dans (20). Katz considère la sous-catégorie de formée des faisceaux pervers n’ayant pas de sous-objets ni de quotients du type Kummer décalé . Dans [20, §2.6], il démontre que, pour un tel , les objets et sont pervers quel que soit le faisceau pervers sur . On peut alors parler de l’image de la flèche d’oubli des supports dans et définir la convolution intermédiaire

En composant l’inclusion de dans avec le passage à la localisation on obtient, d’après [11, §3.7], une équivalence de catégories

qui envoie la convolution intermédiaire sur le produit de convolution. En particulier, chaque classe d’équivalence dans la localisation a un unique représentant dans .

[Gabber–Loeser, Katz, Deligne]

-

(a)

Munie du produit de convolution intermédiaire , de l’objet neutre et de la dualité , la catégorie est tannakienne.

-

(b)

Notons l’inclusion. Pour n’importe quel faisceau de Kummer sur , la correspondance

définit un foncteur fibre sur la catégorie tannakienne .

Démonstration — La première assertion est le théorème 3.7.5 de Gabber–Loeser [11] et la deuxième, que Katz attribue à Deligne, est démontrée dans l’appendice à [22]. ∎

Quel que soit le faisceau pervers sur , la cohomologie s’annule en degré non nul. En effet, on peut supposer que est ou bien ponctuel, auquel cas l’assertion est évidente, ou bien extension intermediaire , auquel cas les groupes s’annulent en degré car est une courbe affine et en degré car n’a pas de sections globales ponctuelles non nulles. Comme les caractéristiques d’Euler usuelle et à support compact d’un faisceau -adique coïncident, on en déduit l’égalité . En particulier, la dimension tannakienne d’un objet de est donnée par sa caractéristique d’Euler.

4.3 Les classes de conjugaison

Plaçons-nous maintenant sur un corps fini . Soit la sous-catégorie pleine de formée des objets tels que le faisceau pervers sur déduit de par extension des scalaires appartienne à la sous-catégorie du paragraphe précédent. La convolution intermédiaire et le foncteur fibre

munissent d’une structure de catégorie tannakienne.

La sous-catégorie pleine de formée des faisceaux pervers -purs de poids zéro est stable par le produit de convolution intermédiaire.

Démonstration — Si et sont des faisceaux -purs de poids zéro sur , leur produit extérieur est également -pur de poids zéro sur . D’après le résultat principal de Weil II (théorème 2.5), est -mixte de poids . Puisque tout quotient d’un tel faisceau pervers est encore -mixte de poids par [2, Prop. 5.3.1], on en déduit que est -mixte de poids . Or le dual s’identifie à la convolution intermédiaire et est donc -mixte de poids aussi. Par conséquent, est -pur de poids zéro. ∎

Soit un faisceau pervers dans semisimple et -pur de poids zéro. En combinant les suites exactes (15) et (16) dans la preuve du lemme 4.1, on voit que est un isomorphisme si et seulement si les applications

d’oubli des supports et de restriction sont des isomorphismes [22, Thm. 4.1]. Si c’est le cas, est -pur de poids zéro d’après le théorème principal de Weil II, c’est-à-dire que les valeurs propres de Frobenius agissant sur sont unitaires.

Étant donnés une extension finie de et un caractère mutiplicatif , notons le système local de Kummer sur défini dans l’exemple 2.2. Si est une extension finie de , le tiré en arrière de sur est le faisceau de Kummer associé au caractère . Vus comme des faisceaux lisses sur , les sont donc les caractères d’ordre fini du groupe fondamental modéré

où les applications de transition sont données par la norme. On dira que le caractère est bon ou mauvais pour si est bon ou mauvais pour l’objet sur au sens de la définition 4.1. Quitte à identifier avec pour toute extension finie de , le lemme 4.1 entraîne qu’il y au plus mauvais caractères pour .

En remplaçant par dans ce qui précède, la caractérisation de bons caractères en termes du foncteur implique le résultat suivant:

Proposition 3.

Soient un faisceau pervers dans et la sous-catégorie tannakienne qu’il engendre. Supposons que est semisimple et -pur de poids zéro. Si un caractère est bon pour , alors est bon pour n’importe quel objet dans et la correspondance

définit un foncteur fibre sur . Le groupe est -pur de poids zéro et le Frobenius géométrique est un automorphsime tensoriel de .

Fixons un foncteur fibre sur la catégorie tannakienne , par exemple

Soient un faisceau pervers dans et l’objet correspondant de . Par le théorème principal des catégories tannakiennes, induit des équivalences

entre la catégorie engendrée par (resp. ) et la catégorie des -représentations de dimension finie du groupe des automorphismes tensoriels (resp. ) de la restriction de à (resp. à ). Il s’agit dans les deux cas de sous-groupes de . Concrètement, est le sous-groupe des automorphismes linéaires tels que, pour toute construction tensorielle , l’action de sur laisse globalement stables toutes les images des sous-quotients de . Comme l’objet a plus de sous-quotients à respecter, on a l’inclusion

Le corps de coefficients étant algébriquement clos, n’importe quel autre choix de foncteur fibre sur donne lieu à un groupe isomorphe à par un isomorphisme unique à un automorphisme intérieur près. Tout élément dans le groupe associé à un autre foncteur fibre définit donc une classe de conjugaison dans . En particulier, pour une extension finie de et un caractère multiplicatif , le Frobenius géométrique est un automorphisme tensoriel de , d’où des classes de conjugaison dans le groupe que l’on notera .

Si le faisceau pervers est -pur de poids zéro, alors il est géométriquement semisimple d’après [2, Thm. 5.3.8]. Comme la représentation fidèle correspondant à est complètement réductible, est un groupe algébrique réductif. Dorénavant, on supposera que est arithmétiquement semisimple, c’est-à-dire semisimple en tant qu’objet de . Ceci signifie que est un faisceau pervers semisimple sur qui, géométriquement, n’admet pas de faisceaux de Kummer décalés comme sous-objets ni comme quotients. Dans ce cas, le groupe est réductif aussi. Si le caractère est bon pour , la classe de conjugaison a des valeurs propres unitaires d’après la proposition 3. Choisissons un sous-groupe compact maximal du groupe de Lie réductif . Reprenant mot par mot l’argument du paragraphe 3.2, on associe à chaque une classe de conjugaison dans .

4.4 Le théorème principal

[Katz] Soit un faisceau pervers dans . Supposons que est -pur de poids zéro, semisimple, et que les groupes et sont égaux. Choisissons un sous-groupe compact maximal de . Lorsque le degré des extensions tend vers l’infini, les classes de conjugaison s’équirépartissent dans selon la mesure induite par la mesure de Haar sur .

Démonstration — Soit l’ensemble de bons caractères pour l’objet ; d’après le lemme 4.1, il est non vide dès que le degré de est assez grand. Démontrons que, pour toute fonction centrale continue , on a

| (21) |

lorsque le degré de tend vers l’infini. En utilisant le théorème de Peter–Weyl, on se réduit à prouver que le membre gauche de (21) converge vers zéro lorsque est la trace d’une représentation irréductible non triviale de dimension finie de .

Soit la seule -représentation irréductible non triviale de associée à par le théorème 3.1. Par le biais de l’équivalence , elle correspond à un faisceau pervers simple dans la sous-catégorie tannakienne de engendrée par . De plus, l’hypothèse entraîne que est géométriquement simple, et la non-trivialité de se traduit par le fait que n’est pas isomorphe à l’objet neutre . En termes de , la trace est égale à

par la formule des traces de Grothendieck. Le résultat découlerait donc de l’estimée suivante lorsque le degré de tend vers l’infini:

Pour la démontrer, remarquons d’abord qu’il suffit d’estimer la moyenne des sommes sur tous les caractères multiplicatifs. En effet, en notant le complémentaire de dans , on a:

| (22) |

Or il y a au plus mauvais caractères pour l’objet et la majoration

est valable quel que soit . En effet, comme appartient à la catégorie tannakienne engendrée par , c’est un faisceau pervers semisimple et -pur de poids zéro dans ; il en va de même pour . La cohomologie à support compact d’un tel faisceau est concentrée en degré zéro et est -mixte de poids , d’où l’inégalité voulue par la formule des traces et la remarque 4.2.

Estimons donc la moyenne des . Par orthogonalité des caractères,

D’après la classification des faisceaux pervers simples sur une courbe (exemple 2.5), on sait que est de l’un de ces deux types:

-

Si est ponctuel, alors il existe un point et une unité -adique tels que , la possibilité étant exclue par l’hypothèse que n’est pas isomorphe à . Dans ce cas, .

-

Si n’est pas ponctuel, alors il est de la forme pour un faisceau extension intermédiaire sur . Comme est -pur de poids zéro, est -pur de poids , d’où les inégalités

où la dernière provient du fait que, le faisceau étant une extension intermédiaire, la fibre a dimension plus petite ou égale au rang générique de .

Dans les deux cas, on a . Compte tenu de (4.4), on en déduit la majoration

| (23) |

pour toute extension de degré assez grand pour que . C’est ce qu’il fallait pour conclure la démonstration. ∎

En prenant l’image directe de la mesure de Haar normalisée par la trace on trouve immédiatement le corollaire suivant:

Sous les hypothèses du théorème 4.4, les sommes exponentielles se répartissent comme les traces de matrices aléatoires dans lorsque le degré des extensions tend vers l’infini.

Dans [22, Thm. 7.2], Katz établit un résultat un peu plus général. Si est semisimple, est un sous-groupe distingué de et il suffit de supposer que le quotient est isomorphe à un groupe cyclique Dans ce cas, on choisit un sous-groupe compact maximal de et l’on note son intersection avec . C’est un sous-groupe distingué de avec quotient , d’où une application . Étant donné un entier modulo , soient l’image inverse de par cette application et la mesure de probabilité sur déduite de la mesure de Haar normalisée sur . Le résultat est le suivant: pour n’importe quelle suite d’extensions de degré congru à modulo dont les cardinaux tendent vers l’infini, les classes de conjugaison s’équirépartissent dans selon la mesure .

En présence de bornes uniformes pour les constantes intervenant dans l’estimée (23), le théorème d’équirépartition de Katz admet la variante horizontale suivante:

[Katz] Soient un groupe réductif sur muni d’une représentation fidèle de dimension et un sous-groupe compact maximal de . Soit une suite de corps finis de caractéristique distincte de dont les cardinaux tendent vers l’infini. Pour chaque , soit un objet semisimple et -pur de poids zéro de la catégorie ayant dimension tannakienne . Supposons que l’égalité soit satisfaite, l’objet correspondant à la représentation fidèle de , et qu’il existe un nombre réel tel que pour tout . Alors les classes de conjugaison s’équirépartissent dans .

Esquisse de démonstration — Soient une représentation irréductible non triviale de et l’objet correspondant dans la sous-catégorie de . D’après le critère d’équirépartition de Weyl, il suffit de démontrer que

converge vers zéro lorsque tend vers l’infini. Comme il y a au plus mauvais caractères, (23) donne l’inégalité

| (24) |

pour tout tel que . Le groupe étant réductif, il existe des entiers et tels que soit sous-représentation de . Chaque faisceau pervers est donc sous-objet de la construction tensorielle et

Par ailleurs, une analyse fine de la formule de Grothendieck–Ogg–Shafarevich montre que, pour tous faisceaux pervers semisimples et dans , l’inégalité

est satisfaite [22, Thm. 28.2]. Par récurrence sur , on en déduit l’inégalité

et donc , ce qui permet de conclure que le membre gauche de (24) converge vers zéro lorsque tend vers l’infini. ∎

4.5 Exemples

Dans ce dernier paragraphe, nous expliquons comment déduire du théorème d’équirépartition de Katz les résultats annoncés dans l’introduction.

[Sommes de Gauss] Soit un caractère additif non trivial. Alors est un faisceau pervers simple sur , pur de poids zéro, qui n’est pas géométriquement isomorphe à un faisceau de Kummer décalé (par exemple, car il a ramification sauvage à l’infini). Par la formule de Grothendieck–Ogg–Shafarevich, sa dimension tannakienne vaut

d’où des inclusions . Comme aucune puissance de convolution de n’est l’objet neutre, le groupe est égal à tout entier. Il s’ensuit que est un objet de vérifiant les hypothèses du théorème. Soit une extension de à éléments et posons . Pour tout caractère multiplicatif , on a

de sorte que est pur de poids zéro si n’est pas trivial et de poids si est trivial. Les bons caractères pour sont donc les caractères non triviaux. Comme le compact maximal est , le corollaire 4.4 est l’énoncé que les sommes de Gauss normalisées sont équiréparties dans selon la mesure de Haar.

Pour traiter les exemples des sommes d’Evans et de Rudnick, on aura besoin d’un résultat en théorie des représentations [22, Thm. 14.1]:

Proposition 4.