![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/ED_EDMH-h.jpg)

![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logoEvry.jpg)

![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logoLAMME.jpg)

THÈSE DE DOCTORAT

de

l’Université Paris-Saclay

École doctorale de mathématiques Hadamard (EDMH, ED 574)

Établissement d’inscription : Université d’Évry-Val d’Essonne

Laboratoire d’accueil :

Laboratoire de mathématiques et modélisation d’Évry, UMR 8071 CNRS-INRA

Spécialité de doctorat : Mathématiques appliquées

Oscar JARRÍN

Descriptions déterministes de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes

Date de soutenance : 20 Juin 2018

Après avis des rapporteurs : Isabelle GALLAGHER (Université-Diderot) Taoufik HMIDI (Université de Rennes 1)

Jury de soutenance :

Lorenzo BRANDOLESE

(Université Claude-Bernard-Lyon 1) Examinateur

Diego CHAMORRO

(Université d’Évry-Val d’Essonne) Codirecteur de thèse

Isabelle GALLAGHER

(Université-Diderot) Rapporteur

Pierre Gilles LEMARIÉ-RIEUSSET

(Université d’Évry-Val d’Essonne) Directeur de thèse

Roger LEWANDOWSKI

(Université de Rennes 1) Président de jury

![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logo_fmjh.jpg) NNT : 2018SACLE010

NNT : 2018SACLE010

![]()

” Il était permis à un étudiant en mathématiques d’être incroyablement ignorant. C’était mon cas, et il m’en reste une grande naïveté dans beaucoup de domaines importants. Mais j’avais et j’ai conservé le goût de résoudre des problèmes ”

Jean-Pierre Kahane

Remerciements

Toute cette aventure pour venir en France et continuer ma formation scientifique a été pleine de personnes avec qui j’ai partagé de nombreux moments. Dans ces lignes je ne fais que les mentionner mais ces mots expriment un fort et sincère remerciement.

Je tiens tout d’abord à remercier mes directeurs de thèse, Diego Chamorro et Pierre-Gilles Lemarié-Rieusset, pour toutes ces années de travail et pour m’avoir initié à la recherche. Je les remercie non seulement pour leur qualité scientifique mais aussi pour leur qualité humaine. Je poursuis leur bon exemple de chercheurs sérieux en envisageant toujours des résultats de la plus haute qualité possible.

Je remercie également mes rapporteurs de thèse Mme. Isabelle Gallagher et M. Taoufik Hmidi qui m’ont fait le grand honneur de rapporter ce travail de recherche et pour les commentaires précieux qu’ils ont effectués. De la même façon, toute ma gratitude va à M. Lorenzo Brandolese et M. Roger Lewandowski pour avoir accepté de faire partie de mon jury de soutenance.

Je veux remercier les membres du Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Évry qui m’ont accompagné pendant ma thèse. Je remercie particulièrement Arnaud Gloter, directeur du laboratoire, et aussi les autres membres avec qui j’ai partagé de nombreux déjeuners très agréables: Stéphane Menozzi, Christophe Profeta, Abass Sagna et Vincent Torri.

Un grand remerciement à Valérie Picot, secrétaire du Laboratoire de Mathématiques d’Évry, pour sa grande efficacité et aussi pour sa grande gentillesse et bienveillance. Je remercie également El Maouloud Ould Baba, ingénieur informatique du laboratoire, pour toute son aide aux divers problèmes informatiques.

Je remercie aussi les autres doctorants du laboratoire: Igor, Mohammed et Chiara, en leur souhaitant une bonne continuation dans leurs travaux de recherche. Un grand remerciement à Kawther Mayoufi, avec qui nous avons partagé beaucoup d’expériences comme étudiants en thèse, les hautes et les basses de la recherche, ainsi que de nombreuses conférences partout en France.

Pendant ma dernière année de thèse j’ai fait aussi partie du département de mathématiques dans le cadre d’un poste d’ATER à l’Université-Dauphine . Je voudrais remercier également les membres de ce département, particulièrement Daniela Tonon et Alexandre Afgoustidis, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler en assurant leurs cours de travaux dirigés.

Por otro lado, quiero agradecer a las personas que han estado presentes en todo este camino. A Ricardo por su gran amistad y su ayuda en todo este tiempo. De igual manera a Yandira e Israel quienes me acompañaron durante los primeros años de tesis.

A Joan por estar siempre presente a pesar de la distancia y por toda la alegría que trajo en sus visitas a París.

A Elizabeth y María José por su amistad y su apoyo. En particular por la deliciosa comida ecuatoriana de Majo.

A Pedro, Randy y Ana Julia quienes han hecho que la fuerza ecuatoriana esté presente.

A todos ellos les deseo la más exitosa carrera profesional, esperando verlos pronto convertidos en colegas con los cuales podamos trabajar juntos por la escuela matemática ecuatoriana.

Agradezco igualmente a Marco Calahorrano y Juan Carlos Trujillo, profesores de la Escuela Politécnica Nacional, quienes me guiaron en los primeros años de estudio de la matemática.

En este punto no puedo dejar de agradecer a la Asociación AMARUN, gracias a la cual toda esta aventura de venir a Francia fue posible; y gracias a la cual tuve la oportunidad de desarrollar otras competencias tan importantes en el quéhacer de un investigador.

Agradezco también a los demás amigos y personas que me han acompañado de una manera u otra: Fernando, Jessi, Pato, Esteban y a mis primos Dany y Martín.

Finalmente, un gran agradecimiento a mi familia por toda su ayuda y apoyo incondicional. En particular a mi hermano y mis padres: la culminación de esta etapa es también el resultado de todos los esfuerzos cotidianos que hicieron por mi hermano y por mí.

Chapitre 1 L’étude déterministe de la loi de dissipation d’énergie

1.1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons étudier d’un point de vue déterministe la loi de dissipation d’énergie proposée par la théorie de la turbulence de Kolmogorov également appelée “théorie K41”. Cette loi de dissipation d’énergie fut développée par A.N. Kolmogorov dans les articles [41], [42] et [43] et correspond à une étude expérimentale de la quantité d’énergie cinétique dissipée (sous forme de chaleur) dans un fluide qui se trouve en régime turbulent.

Étant donné que les équations de Navier-Stokes donnent un modèle mathématique pour étudier le comportement des fluides, le but de ce chapitre est d’étudier aussi rigoureusement que possible la loi de dissipation d’énergie dans le cadre des équations de Navier-Stokes déterministes que nous introduisons rapidement: nous nous intéressons donc à l’évolution au cours du temps d’un fluide, via l’étude de son champ de vitesse en tout point de l’espace et à chaque instant. Nous supposons que le fluide est de densité constante (sa masse volumique est constante), qu’il est incompressible (l’espace occupé par une certaine quantité de fluide à chaque instant peut changer de forme, mais pas de volume), et l’on supposera qu’il est visqueux. Les équations qui décrivent un tel fluide sont les équations de Navier-Stokes qui s’écrivent de la façon suivante:

| (1.1) |

Dans ce système d’équations aux dérivées partielles non linéaires, la fonction vectorielle représente le champ de vitesse du fluide tandis que la fonction scalaire représente sa pression, ces deux fonctions et sont les inconnues, tandis que la constante de densité du fluide (qui représente sa masse volumique et qui est constante pour les fluides incompressibles), la constante de viscosité dynamique du fluide (qui caractérise la résistance à l’écoulement d’un fluide incompressible), la fonction vectorielle (qui correspond à l’ensemble des forces extérieures agissant sur le fluide) et la fonction vectorielle (qui représente la donnée initiale) sont les données du problème. L’équation et représente la condition d’incompressibilité du fluide au cours du temps.

Observons maintenant que comme nous avons supposé que le fluide est de densité constante alors nous pouvons diviser les équations ci-dessus par la constante de densité et en écrivant maintenant la force , qui correspond à la densité massique des forces agissant sur le fluide; la pression cinétique et la constante de viscosité cinétique du fluide , qui est le quotient entre la viscosité dynamique et la masse volumique et qui représente la capacité de cohésion entre les particules du fluide; nous obtenons ainsi le système de Navier-Stokes avec lequel l’on travaillera tout au long de cette thèse:

| (1.2) |

À ce stade, il convient de préciser que nous avons tout d’abord présenté le système de Navier-Stokes (1.1) car dans la Section 1.1.1 nous aurons besoin de revenir à ce système pour introduire quelques quantités physiques associées à ces équations. Néanmoins, la densité étant toujours constante nous avons alors que les équations (1.1) sont équivalentes aux équations (1.2) et donc nous continuerons notre exposé en considérant ces dernières équations.

L’existence des solutions faibles globales en temps du problème de Cauchy (1.2) est un résultat classique qui a été développé par J. Leray en [51]: pour une donnée initiale et une force extérieure, les solutions faibles du problème (1.2) vérifient:

et de plus elles vérifient certaines propriétés fondamentales comme par exemple l’inégalité d’énergie: pour tout , on a

cette inégalité sera un outil qui sera largement utilisé par la suite.

Pour étudier la loi de dissipation d’énergie de Kolmogorov dans le modèle déterministe des équations de Navier-Stokes, nous allons considérer les solutions faibles de Leray de ces équations car, comme nous expliquerons plus en détail dans la Section 1.1.1 ci-dessous, nous aurons besoin de travailler avec des solutions globales en temps.

Une fois que nous avons introduit rapidement les équations de Navier-Stokes, nous nous concentrons maintenant sur la loi de dissipation d’énergie proposée par la théorie K41 et pour énoncer cette loi, tout d’abord, nous avons besoin de faire une courte introduction sur l’idée phénoménologique sous-jacente.

Le but de la théorie K41 est de décrire le comportement du champ de vitesse dans un certain intervalle de temps et aux échelles de longueur où le fluide se trouve dans un état de turbulence pleine. Indiquons rapidement que les différentes échelles de longueur qui interviennent dans l’étude de la turbulence seront expliquées par le biais du modèle de cascade d’énergie et nous y reviendrons plus tard.

Maintenant il convient de faire une discussion importante sur l’intervalle du temps où l’on s’attend à étudier la turbulence.

À partir d’une donnée initiale qui représente le champs de vitesse à l’instant et d’une force nous nous intéressons à étudier l’évolution du fluide au cours du temps au moyen de son champ de vitesse qui est une solution de Leray des équations de Navier-Stokes. Nous allons supposer que la force agit suffisamment fort sur le fluide de sorte qu’à partir d’un certain temps le fluide est en état de turbulence pleine. De plus, si nous supposons que cette force vérifie alors on sait que la solution de Leray vérifie

(voir le livre [46], Corollaire page 357 pour une preuve de ce résultat) et alors nous observons qu’à partir d’un certain temps le fluide quitte son état de turbulence pleine; et donc nous sommes censés étudier la turbulence dans l’intervalle de temps .

Néanmoins, il n’est pas totalement trivial de donner une estimation précise de cet intervalle et dans l’état actuel de nos connaissances cette question n’a pas de réponse satisfaisante, que ce soit du point de vue mathématique ou du point de vue physique (voir les articles [25] et [73]). Nous pouvons alors remarquer que l’étude déterministe de la turbulence dans le cadre d’une force extérieure qui dépend de la variable temporelle est un problème très compliqué car nous sommes obligés de trouver un certain intervalle où l’on puisse assurer que le fluide est en turbulence pleine. Ce problème ne sera donc pas considéré ici et de cette façon nous considérons dorénavant une force extérieure stationnaire.

Cette condition d’une force stationnaire pour l’étude déterministe de la turbulence est largement considérée dans la littérature (voir par exemple l’article [14] de S. Childress, les notes du cours [16] de P. Constantin, les articles [22, 24, 23] de F. Foias, R. Temam et al., ainsi que le livre [26] de ces derniers auteurs) et se base sur l’idée suivante: comme est une fonction qui ne dépend que de la variable d’espace alors cette force agit sur le fluide de façon indépendante du temps et donc une fois que le fluide est en régime turbulent nous pouvons supposer que ce fluide restera dans ce régime turbulent au cours du temps. Dans le monde réel nous pouvons observer aussi des fluides qui sont constamment en état turbulent: si l’on regarde, par exemple, une cascade d’eau de grande hauteur alors on observe que l’eau qui tombe par cette cascade est toujours en état turbulent.

Ainsi, la force étant une fonction stationnaire nous allons alors faire une étude déterministe de la théorie K41 dans le régime asymptotique lorsque le temps tend vers l’infini et ce régime asymptotique sera caractérisé par des moyennes en temps long sur le champ de vitesse du fluide (voir la Définition 1.1.3, page 1.1.3 pour une définition précise). Ce régime en temps long nous permettra donc d’étudier la théorie K41 en prenant en compte seulement les différentes échelles de longueur où le fluide se trouve en état turbulent.

Expliquons maintenant comment la turbulence peut être visualisée lorsqu’on regarde ces échelles de longueur. Cette théorie se base sur le modèle de cascade d’énergie, introduite par L. F. Richardson en dans son livre [65] et formalisée par A.N. Kolmogorov dans son article [41] en , qui postule que si l’énergie cinétique est introduite dans le fluide par l’action d’une force extérieure , alors, dans un régime turbulent le mécanisme de dissipation d’énergie sous forme de chaleur (dû aux forces de viscosité du fluide) n’est pas effectif et l’action de l’énergie cinétique est expliquée par une “cascade d’énergie”.

Cette cascade d’énergie explique tout simplement que les grands tourbillons se cassent en des tourbillons plus petits. Soyons un peu plus précis: si la force extérieure agit (ou se fait ressentir) à une échelle , échelle qui sera nommée “l’échelle d’injection d’énergie” et si est le taux d’injection d’énergie (qui provient de divers facteurs) à l’échelle , alors l’énergie cinétique, introduite à cette échelle au taux , est transférée aux échelles de longueur plus petites (avec ) à un certain taux .

Ainsi, cette cascade d’énergie continue jusqu’à l’échelle de longueur , nommée l’échelle de dissipation de Kolmogorov (voir l’expression (1.4) pour une définition plus précise) et à cette échelle l’énergie cinétique provenant de l’échelle de longueur supérieure (avec ) est finalement dissipée sous forme de chaleur (au taux ) par l’action directe des forces de viscosité du fluide.

Cette cascade d’énergie a lieu pour les échelles de longueur qui appartiennent à l’intervalle , nommé l’intervalle d’inertie, et pour faire une exposition plus complète du modèle cascade d’énergie nous nous concentrons sur les échelles et qui définissent cet intervalle d’inertie.

Nous avons déjà mentionné que l’échelle d’injection d’énergie est l’échelle de longueur à laquelle la force extérieure introduit l’énergie cinétique dans le fluide. On peut penser, par exemple, à un agitateur de taille qui en agitant un fluide visqueux et incompressible lui communique constamment de l’énergie cinétique. Cette échelle est un paramètre du modèle qui sera donc fixé par la force .

Une fois que l’énergie est injectée à l’échelle , cette énergie est transférée par les forces d’inertie du fluide vers des échelles de plus en plus petites et ce processus s’arrête lorsqu’on arrive à l’échelle qui est suffisamment petite () pour que l’énergie y soit dissipée sous forme de chaleur. Dans sa théorie K41, Kolmogorov introduit l’idée que cette échelle ne dépend que du taux de dissipation d’énergie et de la constante de viscosité du fluide et Kolmogorov suggère de définir l’échelle de dissipation d’énergie par la relation

| (1.3) |

où l’on cherche a déterminer les exposants qui ne dépendent pas du fluide (voir les articles [41], [42] et [43] ou le livre [53] pour une discussion à ce sujet et pour plus de détails).

De cette façon, pour déterminer les exposants ci-dessus, Kolmogorov réalise une analyse des dimensions physiques: en effet, observons tout d’abord que le taux de dissipation a une dimension physique . En effet, si est la vitesse “caractéristique” du fluide, qui représente la vitesse moyenne du mouvement (voir la Définition 1.1.3, page 1.1.3), nous savons que la quantité est la quantité moyenne d’énergie cinétique du fluide (voir les livres [37] et [53]) et comme la vitesse caractéristique a une une dimension physique alors la quantité moyenne d’énergie a une dimension physique . Ensuite, étant donné que le taux de dissipation d’énergie mesure la variation de l’énergie cinétique par rapport au temps (voir toujours les livres [37] et [53]) nous savons que a une dimension physique et comme l’énergie est mesurée en nous obtenons ainsi que a une dimension . D’autre part la constante de viscosité caractérise la résistance du milieu à un écoulement écoulement uniforme et cette constante a une dimension physique (voir le livre [53] pour plus de détails).

Ainsi, le terme à droite de (1.3) a une dimension physique , mais, comme ce terme doit avoir une dimension de alors il faut que l’on ait les identités et d’où nous avons et . De cette façon, en remplaçant ces valeurs de et dans (1.3), Kolmogorov a obtenu que l’échelle de dissipation est donnée par

| (1.4) |

Nous observons que cette échelle n’est pas un paramètre du modèle (contrairement à l’échelle d’injection d’énergie ) car dépend de la quantité qui elle même dépend finalement de la solution des équations (1.2) (voir toujours la Définition 1.1.3).

Une fois que nous avons introduit le modèle de cascade d’énergie qui est valable dans l’intervalle nous pouvons maintenant présenter la loi de dissipation d’énergie de Kolmogorov dont le domaine de validité est donné par ce même intervalle. Ainsi, conformément au modèle de cascade d’énergie, nous savons que l’énergie cinétique introduite dans le fluide à l’échelle est transférée à un taux par les forces inertielles du fluide jusqu’à l’échelle .

Le but de la loi de dissipation d’énergie est de donner une expression quantitative du taux auquel cette énergie cinétique est alors dissipée par les force visqueuses.

Pour cela, tout d’abord, nous avons besoin de caractériser l’état turbulent de ce fluide et nous allons introduire rapidement les nombres de Reynolds (voir la page 1.1.3, pour une exposition plus complète sur ces nombres). Pour la vitesse caractéristique du fluide, sa constante de viscosité et l’échelle d’injection d’énergie, le nombre de Reynolds peut être défini par la relation

| (1.5) |

et ce nombre mesure l’importance relative des forces inertielles qui transfèrent l’énergie cinétique (représentées par le numérateur ) sur les forces visqueuses qui dissipent cette énergie (qui sont représentées par le dénominateur ). Ainsi, l’état turbulent du fluide est caractérisé lorsque

ce qui représente le fait que les forces inertielles sont beaucoup plus fortes que les effets visqueux et alors la cascade d’énergie décrite ci-dessus a lieu.

Dans ce régime turbulent des grandes valeurs du nombre de Reynolds, on peut observer de façon expérimentale (voir par exemple les expériences physiques [34] et [71]) que le taux d’injection d’énergie à l’échelle est du même ordre de grandeur que le taux de transfert et est aussi du même ordre de grandeur que le taux de dissipation d’énergie à l’échelle , c’est à dire, nous avons

et alors, comme on veut donner une expression quantitative de , grâce à cette estimation111Il convient de préciser la notation . Pour nous dirons que le nombre est du même ordre de grandeur que le nombre s’il existent deux constates , qui ne dépendent d’aucun paramètre physique telles que . Lorsque les nombres et sont du même ordre de grandeur nous écrirons . il est équivalent de donner une expression quantitative de .

Ainsi, pour estimer Kolmogorov considère les trois paramètres physiques suivants: l’échelle d’injection d’énergie , la vitesse caractéristique du fluide et la constante de viscosité du fluide .

Étant donné qu’on se trouve dans le régime turbulent caractérisé par , alors les forces visqueuses du fluide sont négligeables par rapport aux forces inertielles, ce qui amène Kolmogorov à faire l’hypothèse suivante: le taux d’injection d’énergie est indépendant de la constante de viscosité .

En supposant cette hypothèse, Kolmogorov introduit l’idée que le taux doit alors s’exprimer seulement en fonction des paramètres et , ce qui l’amène à écrire l’estimation . Pour déterminer les exposants , en procédant par une analyse des dimensions physiques de la même façon que l’on a fait pour obtenir l’échelle donnée dans (1.4) on obtient .

De cette façon, comme on a (expérimentalement) , on obtient alors l’estimation du taux de dissipation d’énergie .

Finalement, pour simplifier la notation, nous allons écrire dorénavant le taux de dissipation d’énergie comme et ainsi nous énonçons la loi de dissipation de Kolmogorov pour des fluides en état turbulent:

(1.6)

Nous rappelons que notre but est l’étude déterministe de cette loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) pour un fluide visqueux et incompressible modélisé mathématiquement par les équations de Navier-Stokes (1.2) dans l’espace tout entier.

Néanmoins, pour mieux comprendre les enjeux de cette théorie, dans la section qui suit nous analyserons le cadre d’un fluide périodique en variable d’espace. Le passage par un cadre périodique nous permettra, tout d’abord, de faire une courte introduction de l’état actuel des connaissances sur l’étude de la loi (1.6) et ensuite de mettre en perspective quelques difficultés lorsqu’on considère un fluide non périodique dans tout l’espace comme nous le verrons à la fin de cette introduction.

1.1.1 Le cadre d’un fluide périodique

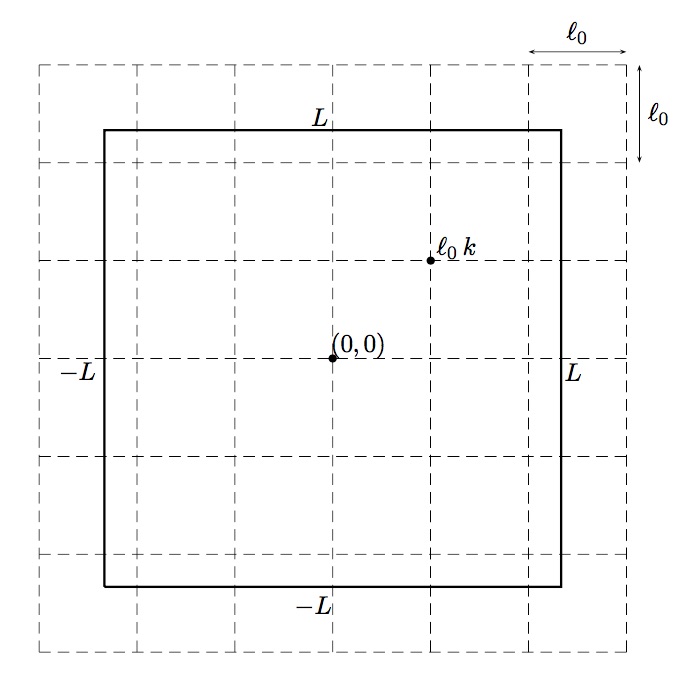

Nous considérons donc une longueur (qui sera la période) et les équations de Navier-Stokes périodiques sur le cube :

| (1.7) |

où le champ de vitesse , la pression sont toujours les inconnues, est la donnée initiale, périodique et à divergence nulle et finalement nous considérons une force extérieure périodique, à divergence nulle et stationnaire, c’est à dire, nous avons .

Ainsi, pour une force et une donnée initiale telles que

| (1.8) |

nous considérons les solutions de Leray (globales en temps) des équations périodiques (1.7):

où la condition (1.8) nous permet de construire des solutions qui satisfont, pour tout temps ,

| (1.9) |

et de cette propriété de moment nul nous pouvons en tirer l’inégalité de Poincaré: pour une constante qui dépend de la période on a l’estimation

| (1.10) |

qui nous sera fondamentale par la suite (voir les livres [6] et [26] pour une preuve de cette inégalité).

Ces solutions vérifient en plus les propriétés suivantes:

-

(i)

pour tout temps , est périodique sur le cube ,

-

(ii)

pour tout temps on a l’inégalité d’énergie

(1.11)

Pour l’existence de ces solutions voir les livres [17] et [26] de C. Foias et al., le mémoire [51] de J. Leray ainsi que le livre [70] de R. Temam et al.

Finalement, observons que ces solutions appartiennent à l’espace où nous remarquons que

le fait que ces solutions soient globalement bornées en temps provient de l’inégalité d’énergie ci-dessus et de l’inégalité de Poincaré (1.10), tandis que, le fait que ces solutions soient localement carré intégrables en temps () provient de l’hypothèse d’une force extérieure stationnaire.

1) Des quantités physiques associées au fluide

Maintenant, en suivant les articles [22], [25] et le livre [26] de F. Foias, R. Temam et al., (voir aussi les articles [44], [60]) nous allons introduire certaines quantités physiques qui sont nécessaires pour l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) dans ce cadre périodique.

-

La longueur caractéristique du fluide et l’échelle d’injection d’énergie.

En mécanique des fluides, la longueur caractéristique du fluide est la taille de l’écoulement considéré où nous allons étudier son comportement turbulent. Par exemple, si nous considérons un fluide dans un tuyau de diamètre , alors la longueur caractéristique de ce fluide correspond naturellement au diamètre .

Lorsqu’on considère un modèle plus artificiel d’un cadre périodique sur le cube nous avons aussi une définition naturelle de la longueur caractéristique du fluide:Définition 1.1.1 (Longueur caractéristique)

Dans le cadre périodique nous définissons la longueur caractéristique comme la période .

Dans ce cadre périodique nous voulons étudier le comportement turbulent d’un fluide dans un cube et en revenant au modèle de cascade d’énergie nous savons que pour obtenir un comportement turbulent il faut qu’une force extérieure agite ce fluide. L’action de la force sur le fluide est effectuée à une échelle de longueur et nous avons

Définition 1.1.2 (Échelle d’injection d’énergie)

Nous définissons l’échelle d’injection d’énergie comme l’échelle de longueur à laquelle la force agit sur le fluide.

Comme nous avons déjà mentionné dans l’introduction nous pouvons penser, par exemple, à un agitateur de taille qui communique constamment de l’énergie cinétique au fluide.

Une fois que nous avons défini l’échelle d’injection d’énergie nous voulons donc savoir quelle est la relation entre cette échelle et la longueur caractéristique donnée dans la Définition 1.1.1. Ainsi, étant donné que le fluide se trouve dans un cube alors il est naturel de supposer que la force agit sur le fluide à l’intérieur de ce cube, ce qui nous amène à supposer que(1.12) -

La vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie .

L’objectif ici est de donner une définition rigoureuse des quantités , qui correspond à la vitesse caractéristique du fluide, et qui est le taux de dissipation d’énergie. Ainsi, pour une solution des équations (1.7) et la longueur caractéristique du fluide donnée par la Définition 1.1.1, nous définissons les quantités(1.13) et

(1.14) qui correspondent à l’énergie cinétique du fluide et au taux de dissipation d’énergie à l’instant respectivement. En effet, si nous supposons pour l’instant que la solution ci-dessus est assez régulière, de sorte que l’inégalité d’énergie (1.11) devient une égalité (voir le livre [6]), et si nous considérons pour simplifier une force nulle, alors, nous pouvons écrire l’identité

ce qui justifie le nom de “taux de dissipation d’énergie” pour la quantité .

Nous observons maintenant que les quantités associées au champ de vitesse, données par les formules (1.13) et (1.14) ci-dessus dépendent de chaque instant du temps et dans des expériences physiques ces quantités fluctuent fortement (voir les articles [34, 71, 74]). Néanmoins, d’après la théorie K41 les moyennes en temps de ces quantités sont censées présenter un comportement universel et afin de capturer ce comportement nous considérons les moyennes en temps de la façon suivante: tout d’abord pour un temps , dans les expressions (1.15) et (1.16) ci-dessus nous considérons ses moyennes sur l’intervalle de temps :et

Ensuite, rappelons que nous considérons une force extérieure stationnaire, alors agit sur le fluide en introduisant l’énergie cinétique indépendamment du temps et donc, une fois que le fluide est en régime turbulent nous allons supposer qu’il restera dans cet état au cours du temps. Pour cette raison, nous allons étudier le comportement des quantités ci-dessus dans le régime asymptotique lorsque et nous considérons ainsi les moyennes en temps suivantes:

(1.15) et

(1.16) où sera l’énergie cinétique moyenne du fluide et est le taux moyen de dissipation ( ou plus simplement le taux de dissipation.

Cette moyenne en temps, , également appelée moyenne en temps long, est très utilisée dans la littérature pour l’étude déterministe de la turbulence (voir les articles [22], [25] [44], [60] et le livre [26]).Remarque 1.1

Observons que comme nous allons considérer cette moyenne en temps long alors nous avons besoin de considérer des solutions de Leray des équations (1.7) qui sont globales en temps.

Il est nécessaire maintenant de justifier rigoureusement que les quantités (1.15) et (1.16) ont bien un sens mathématique, c’est à dire, pour une solution de Leray quelconque des équations (1.7), nous voulons nous assurer que l’on a bien et . Nous avons donc la proposition suivante.

Proposition 1.1.1

Soit la période , soient une force donnée et une donnée initiale. Soit une solution de Leray des équations (1.7) associée aux données . Alors:

-

1)

et

-

2)

Preuve.

-

1)

Soit . Dans l’inégalité l’inégalité d’énergie (1.11) nous prenons l’intégrale sur l’intervalle de temps et nous obtenons

d’où, comme est une quantité positive nous pouvons écrire

(1.17) et nous allons maintenant étudier le terme . Par l’inégalité de Poincaré (1.10) nous écrivons , d’où en intégrant en temps et en multipliant par nous avons la minoration

Ainsi, en remplaçant cette minoration dans le terme à gauche de l’estimation (1.17) nous pouvons écrire

Ensuite, nous divisons chaque terme de cette estimation par , puis nous appliquons l’inégalité de Cauchy-Schwarz et les inégalités de Young dans le deuxième terme à droite ci-dessus et nous obtenons alors

Nous prenons maintenant la limite et nous avons l’estimation

(1.18) Finalement, nous divisons chaque terme de cette estimation par pour récupérer ainsi la vitesse caractéristique et nous avons .

-

2)

Comme et , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz (en variable d’espace) nous écrivons

d’où, par les inégalités de Young et comme est une fonction stationnaire nous obtenons

Maintenant, en remplaçant cette inégalité dans le deuxième terme à droite de (1.17) nous pouvons écrire

d’où nous obtenons

et alors en divisant par et en prenant la limite nous pouvons écrire

ce qui termine la preuve de la proposition.

Remarque 1.2

Observons que la preuve du point de la Proposition 1.1.1 est basée sur l’inégalité d’énergie (1.11) vérifiée par le champ de vitesse et sur l’inégalité de Poincaré (1.10) qui est valable dans ce cadre périodique. D’autre part, la preuve du point de la Proposition 1.1.1 repose uniquement sur l’inégalité d’énergie (1.11).

Ainsi nous avons

Définition 1.1.3

Dans le cadre de la Proposition 1.1.1 ci-dessus, où nous avons montré que les quantités et ci-dessous sont bien définies, nous définissons les quantités moyennes:

-

1)

La vitesse caractéristique du fluide: .

-

2)

Le taux de dissipation d’énergie: .

-

1)

-

Les nombres de Reynolds.

Plusieurs nombres sans dimensions permettent de caractériser le comportement de l’écoulement des fluides (voir le livre [6]) et ici nous allons nous intéresser au nombre de Reynolds qui caractérise le régime laminaire ou turbulent d’un fluide comme nous l’expliquerons dans cette section.

Ainsi, pour introduire le nombre de Reynolds nous avons besoin de considérer les équations de Navier-Stokes (1.1) que nous avons introduit dans l’introduction de ce chapitre:où est la constante de densité du fluide et est la constante de viscosité dynamique du fluide.

Dans le cadre de ces équations, le nombre de Reynolds a été mis en évidence par Osborne Reynolds dans l’année 1883 [53] et mesure le rapport entre l’ordre de grandeur du terme de transport et l’ordre de grandeur du terme de viscosité . Nous allons voir que le nombre de Reynolds apparaît naturellement dans les équations de Navier-Stokes ci-dessus.

En effet, pour la longueur caractéristique du fluide dans le sens de la Définition 1.1.1 et la vitesse caractéristique du fluide donnée par la Définition 1.1.3, nous définissons les variables et opérateurs adimensionnels suivants(1.19) et alors les équations de Navier-Stokes ci-dessus se réécrivent, après simplification par le facteur , comme

Le nombre de Reynolds est alors défini comme l’inverse de la constante qui se trouve devant le terme de viscosité, c’est à dire: , mais comme la constante de viscosité dynamique est définie par (où est la constante de viscosité cinétique) nous avons l’identité et donc nous avons

Définition 1.1.4

Le nombre de Reynolds est défini par

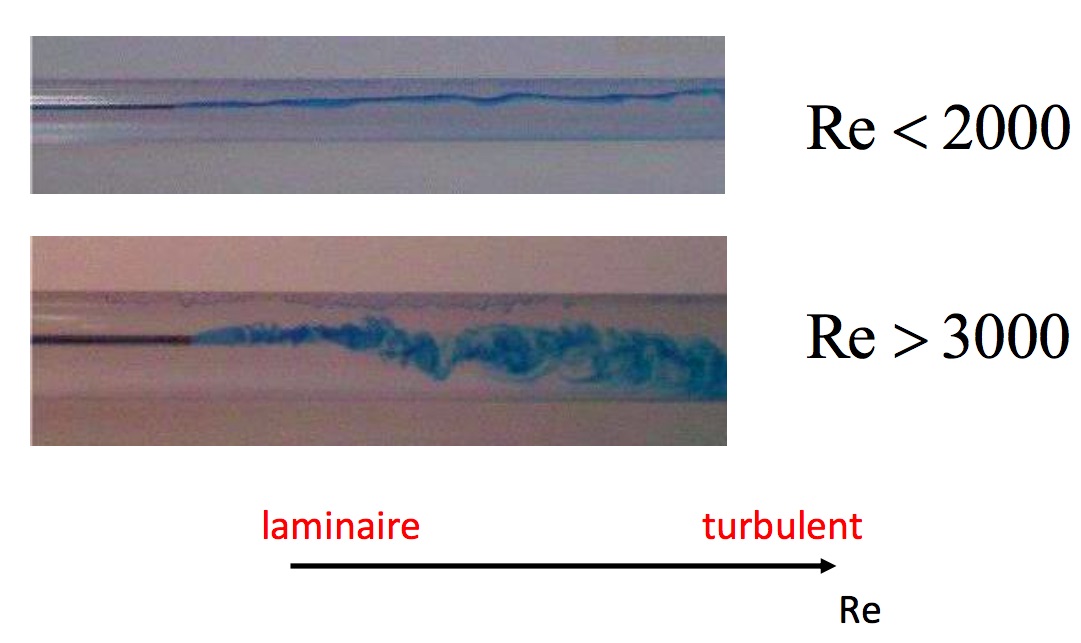

(1.20) Ce nombre sert à caractériser la nature du régime du mouvement du fluide: laminaire ou turbulent. En effet, le régime laminaire est caractérisé par les faibles valeurs du nombre , où les forces visqueuses sont dominantes: deux particules du fluide qui étaient voisines à un instant donné resteront voisines à l’instant suivant et les couches du fluide maintiennent leur cohésion au cours du temps. Par contre, si le fluide est en régime turbulent alors on s’attend avoir des valeurs élevées du nombre (voir les résultats expérimentaux dans les articles [34], [74] et le livre [53]) ce qui exprime le fait que le fluide est dominé par les force d’inertie, qui tendent à produire des tourbillons chaotiques et autres instabilités: les particules qui étaient voisines à un instant donné ne seront plus voisines à l’instant suivant. Voir la Figure 1.1 ci-dessous pour une image d’une expérience physique des régimes laminaire et turbulent correspondant à différentes valeurs du nombre de Reynolds.

Figure 1.1: Expérience réalisée par N.H. Johannesen et C. Lowen avec de l’eau colorée introduite dans un tube, [72]. Dans cette expérience, pour faire varier le nombre de Reynolds , où la longueur caractéristique correspond au diamètre du tube et la constate de viscosité de l’eau est fixé par , la vitesse caractéristique du fluide est incrémentée par un agitateur extérieur. Une fois que nous avons définit le nombre de Reynolds ci-dessus, il convient de faire les remarques suivantes.

Remarque 1.3

-

La définition du nombre de Reynolds n’est pas universelle dans le sens qu’elle dépend directement des définitions de la vitesse caractéristique du fluide et de la longueur . En effet, si dans la formule (1.19) nous considérons une autre définition de vitesse caractéristique et une autre définition de longueur alors par la formule (1.20) nous obtenons le nombre de Reynolds donné par .

-

Dans le cadre du point ci-dessus, observons que pour définir le nombre de Reynolds dans (1.20) on a utilisé la longueur caractéristique tandis que pour définir le nombre de Reynolds (1.5) dans l’introduction de ce chapitre, l’échelle d’injection d’énergie a été utilisée. Ce choix entre la longueur ou l’échelle n’empêche pas que le régime turbulent soit caractérisé par des grandes valeurs du nombre de Reynolds car, étant donné que les quantités et sont fixes alors pour obtenir des grandes valeurs du nombre c’est la vitesse caractéristique qui doit incrémenter.

-

Comme la vitesse caractéristique du fluide est définie à partir de la solution des équations (1.7) alors le nombre de Reynolds dépend de cette solution et pour cette raison ce nombre nous fourni une caractérisation a posteriori du régime du fluide, qu’il soit laminaire ou turbulent.

Revenons maintenant à la loi de dissipation d’énergie (1.6) proposée par la théorie K41.

Nous savons que la loi de dissipation d’énergie (1.6) que nous souhaitons établir rigoureusement propose un encadrement du taux de dissipation d’énergie lorsque le fluide est en régime turbulent.

Nous venons de voir également que ce régime turbulent est caractérisé par des grands nombres de Reynolds; ce qui nous donne alors un cadre de travail assez naturel et nous supposerons souvent que .

2) La loi de dissipation d’énergie dans le cadre périodique

Maintenant que nous avons les ingrédients nécessaires nous pouvons énoncer la loi de dissipation d’énergie.

Pour une solution de Leray des équations de Navier-Stokes périodiques (1.7) sur le cube , on considère la vitesse caractéristique et le taux de dissipation données par la Définition 1.1.3. La longueur caractéristique du fluide est donnée par la Définition 1.1.1 et ainsi avec ces objets nous pouvons considérer le nombre de Reynolds .

Donc, pour une échelle d’injection d’énergie donnée par la Définition 1.1.2, l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) donnée page 1.6 nous ramène à établir l’encadrement du taux de dissipation suivant:

| (1.21) |

où , sont des constantes indépendantes du nombre de Reynolds .

Pour ce cadre périodique, lorsqu’on considère une échelle d’injection d’énergie égale à la longueur caractéristique du fluide (c’est à dire ) il est alors possible de démontrer la majoration du taux de dissipation

| (1.22) |

qui est obtenue dans différents contextes techniques où est une constante convenable qui reste bornée même dans le régime asymptotique lorsque le nombre de Reynolds est assez grand (voir l’article [14] de S. Childress, les articles [24], [25], [23] et le livre [26] de C. Foias, R. Temam et. al. ainsi que les articles [44] de W. Layton et [73] de F. Vigneron).

D’autre part, dans l’article [22] de C. Foias, on considère un cadre plus général où l’échelle d’injection d’énergie n’est pas forcément égale à la longueur caractéristique du fluide . En effet, dans cet article la quantité est définie par , avec un paramètre entier positif. De plus, en considérant une force extérieure particulière , il est encore possible d’obtenir la majoration

| (1.23) |

avec une constante qui ne dépend pas des paramètres et .

Si nous comparons cette majoration ci-dessus du taux de dissipation d’énergie avec la majoration donnée dans (1.22) nous pouvons observer que cette majoration est plus proche de la loi de dissipation d’énergie (1.21) car elle fait intervenir une échelle d’injection d’énergie qui n’est pas forcément du même ordre que la longueur caractéristique du fluide .

Maintenant, quant à la minoration du taux de dissipation

cette estimation reste encore un problème ouvert que l’on sait pas résoudre, même dans le cadre périodique. En effet, les majorations du taux de dissipation d’énergie (1.22) et (1.23) reposent essentiellement sur l’inégalité d’énergie vérifiée par les solutions de Leray des équations de Navier-Stokes, mais, dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas comment utiliser cette inégalité d’énergie pour étudier la minoration du taux de dissipation d’énergie ci-dessus.

1.1.2 Le cadre non périodique

Maintenant nous retournons au cadre d’un fluide non périodique posé dans l’espace tout entier. Notre modèle déterministe pour étudier la loi de dissipation d’énergie est alors donné par les équations de Navier-Stokes posées sur l’espace :

| (1.24) |

où, en suivant les idées exposées dans la section précédente, dans les équations ci-dessus nous considérons une force extérieure, stationnaire et à divergence nulle telle que . Ainsi, si on considère les équations ci-dessus nous avons que les solutions de Leray vérifient

c’est à dire, ces solutions sont localement bornées temps et localement de carré intégrables en temps (voir le livre [46] pour les détails).

Une fois que nous avons rapidement introduit les équations de Navier-Stokes (1.24) sur tout l’espace , nous voulons maintenant établir de façon rigoureuse l’encadrement (1.21) et il est important de souligner qu’il y a très peu de références à ce sujet. Une idée suggérée dans les notes de cours [16] de P. Constantin est la suivante.

Tout d’abord, on considère une échelle d’injection d’énergie donnée par la Définition 1.1.2 page 1.1.2 et en s’inspirant de la Définition 1.1.3 page 1.1.3, pour une solution de Leray des équations (1.24) on considère la vitesse caractéristique et le taux de dissipation par les expressions:

| (1.25) |

Ainsi, pour étudier l’encadrement du taux de dissipation donné dans (1.21) il nous manque un ingrédient et nous avons besoin de définir une longueur (que ce soit comme dans (1.21) où comme dans (1.22)) et ceci pose un certain nombre de problèmes.

En effet, rappelons tout d’abord que dans le cadre d’un fluide périodique sur le cube nous avons vu dans la Définition 1.1.1 que la

longueur caractéristique du fluide est donnée de façon naturelle par la période , mais, comme nous considérons maintenant un fluide posé sur l’espace tout entier, alors on perd toute notion physique et mathématique de cette longueur caractéristique et la définition adéquate de cette longueur est une question qui n’est pas évidente à répondre.

Dans ce contexte, comme la force extérieure est une donnée du modèle d’un fluide non périodique, toujours dans [16] il est suggéré de considérer une longueur caractéristique en fonction de la force extérieure de la façon suivante: tout d’abord, pour l’échelle d’injection d’énergie nous supposons que la transformée de Fourier de la force extérieure est localisé aux fréquences . Cette hypothèse sur la force extérieure représente le fait que, selon le modèle de cascade d’énergie, l’énergie cinétique est introduite dans le fluide par la force extérieure aux échelles de longueur de l’ordre de et donc aux fréquences de l’ordre de .

Ensuite, nous définissons la moyenne en norme de la force par la quantité

| (1.26) |

et, toujours en suivant [16], la longueur est définie comme

| (1.27) |

La signification physique de la longueur caractéristique n’est pas totalement claire mais cette longueur apparaît dans les calculs faits dans [16] et de cette façon, le but de P. Constantin dans ses notes est de montrer que si l’on considère un fluide posé dans tout l’espace alors, pour le taux de dissipation , pour la vitesse caractéristique (donnés dans (1.25)) et pour cette longueur caractéristique ci-dessus, on peut obtenir l’estimation du taux de dissipation suivante:

| (1.28) |

où nous observons que, dans le régime asymptotique des nombres de Reynolds suffisamment grands, on peut alors obtenir l’estimation du taux de dissipation ce qui généralise au cadre l’estimation (1.22), page 1.22, obtenue dans le cadre périodique.

Néanmoins, l’estimation (1.28) ci-dessus présente quelques lacunes d’un point de vue mathématique et met en évidence quelques contraintes techniques lorsqu’on considère un fluide posé sur tout l’espace . Dans la section qui suit nous expliquons plus en détail ces contraintes techniques.

1.1.3 Problèmes dans le cadre non périodique

1) Une vitesse caractéristique potentiellement mal posée.

La première contrainte technique relative à l’estimation (1.28) porte sur les solutions de Leray des équations (1.24). En effet, pour une solution de Leray quelconque nous devons considérer les quantités moyennes suivantes

où est l’échelle d’injection d’énergie. Néanmoins (en toute généralité) nous ne pouvons pas assurer que la vitesse caractéristique ci-dessus est une quantité bien définie. En effet, nous allons nous concentrer sur la moyenne en temps long qui apparaît dans la vitesse caractéristique :

| (1.29) |

où nous observons que l’on a l’identité

| (1.30) |

et nous allons maintenant observer que cette moyenne en temps long est potentiellement mal posée. En effet, si nous écrivons l’inégalité d’énergie vérifiée par la solution :

| (1.31) |

où, pour le dernier terme à droite de cette inégalité, comme et , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous pouvons écrire

et de plus, comme est une fonction stationnaire, par les inégalités de Young nous avons

De cette façon, en remplaçant cette estimation dans l’inégalité d’énergie (1.31) nous obtenons

d’où nous pouvons en tirer le contrôle en temps suivant pour la quantité :

| (1.32) |

mais, lorsqu’on applique la moyenne en temps long à cette inégalité nous avons

| (1.33) | |||||

et nous ne connaissons pas un meilleur contrôle en temps du type (1.32) de la quantité pour assurer que l’on a bien .

D’autre part, nous ne savons pas non plus si la quantité donnée dans (1.33) diverge: dans l’état actuel de nos connaissances nous ne savons pas construire des solutions de Leray particulières telles qu’elles aient, par exemple, le comportement suivant

| (1.34) |

où nous pouvons observer que si l’on prend la moyenne en temps long alors nous obtenons

et donc on pourrait en conclure que la moyenne en temps long est effectivement mal posée lorsqu’on considère un fluide dans tout .

Un des premiers résultats de cette thèse sera de donner un sens mathématique rigoureux à cette quantité et cet objectif sera atteint en utilisant un modèle particulier des équations de Navier-Stokes dans la Section 1.2 ci-dessous.

2) Une longueur caractéristique mal posée

Passons maintenant à la deuxième contrainte technique dans l’estimation (1.28) qui porte sur la définition de la longueur caractéristique donnée par l’expression (1.27). Afin d’expliquer de façon plus claire cette contrainte, nous reprenons les grandes lignes des calculs faits dans [16]. En effet, la preuve de l’estimation (1.28) repose sur l’inégalité

| (1.35) |

où la force moyenne est donnée dans l’expression (1.26), la vitesse caractéristique est donnée dans l’expression (1.30), et le taux de dissipation est donné par la formule (1.25). Pour prouver l’inégalité (1.35) ci-dessus, dans [16], on considère les équations de Navier-Stokes

où est une solution de Leray et est une force extérieure régulière, stationnaire, à divergence nulle et telle que pour une échelle d’injection d’énergie. On multiplie alors ces équations par puis on intègre en variable d’espace:

et on cherche à faire apparaître les termes et qui interviennent dans l’inégalité (1.35). Dans l’identité ci-dessus, en utilisant des intégrations par parties, l’inégalité de Hölder et la moyenne on arrive à l’estimation suivante (voir les notes de cours [16] pour les détails)

d’où, par les expressions des quantités et on obtient

Dans cette estimation nous écrivons

et, en utilisant le fait que la longueur est définie par alors, dans le premier terme de l’estimation ci-dessus nous pouvons écrire

| (1.36) |

Si nous comparons cette estimation avec l’estimation recherchée (1.35) nous pouvons observer que dans l’expression ci-dessus on veut faire apparaître le terme et pour cela, dans [16], l’inégalité suivante est utilisée

| (1.37) |

indiquons rapidement que cette inégalité pose problème et nous y reviendrons dans les lignes qui suivent. Mais, en supposant pour l’instant que cette estimation est vraie, on peut écrire l’estimation

et de cette façon, dans (1.36) on obtient l’inégalité cherchée (1.35).

Revenons donc à l’estimation (1.37) et nous allons voir que les calculs ci-dessus présentent une lacune dans cette inégalité. En effet, la force est supposée régulière et sa transformée de Fourier vérifie ; donc par les inégalités de Bernstein nous avons la majoration de la quantité :

mais, dans (1.37) nous avons besoin d’une minoration de la quantité et nous ne savons pas déduire une telle estimation à partir des hypothèses de la fonction .

Ainsi, en revenant à la dernière expression de l’inégalité (1.36) ci-dessus, nous pouvons observer que la longueur caractéristique apparaît naturellement dans le terme mais non dans le terme de cette expression.

Donc, en résumé, nous pouvons observer que l’estimation du taux de dissipation (1.28) proposée dans les notes de cours [16] possède deux contraintes techniques: d’une part pour une solution de Leray des équations de Navier-Stokes posées sur tout , nous ne savons pas si la moyenne en temps long donnée par l’expression (1.29) est une quantité bien définie (et donc par l’identité (1.30) on ne sait pas si ).

D’autre part, la longueur caractéristique ne convient pas pour obtenir l’inégalité (1.35) à partir de laquelle P. Constantin déduit l’estimation du taux de dissipation (1.28).

Pour régler le problème de la définition de la moyenne en temps long , dans la section qui suit nous proposons une modification des équations de Navier-Stokes (1.24). Ensuite, dans la Section 1.3 nous ferons une discussion sur la notion de longueur caractéristique lorsqu’on travaille sur tout l’espace où nous remarquerons le fait qu’une définition adéquate de telle longueur pour l’étude de l’encadrement du taux de dissipation (1.21) semble actuellement hors de portée.

1.2 Les équations de Navier-Stokes amorties

Dans cette section, nous allons considérer un modèle particulier des équations de Navier-Stokes en introduisant un terme d’amortissement.

L’étude de ce modèle nous permettra tout d’abord de bien définir la vitesse caractéristique et d’étudier ensuite l’encadrement du taux de dissipation d’énergie (1.21), ce qui sera fait dans la section suivante.

1.2.1 Motivation du modèle

Dans la Section 1.1.3 ci-dessus, nous avons observé que lorsqu’on considère une solution de Leray des équations de Navier-Stokes posées dans l’espace tout entier, alors nous n’avons pas un contrôle convenable en temps de la quantité de sorte que l’on puisse assurer que la moyenne en temps

soit bien une quantité finie. De cette façon, afin d’entraîner un contrôle sur la quantité , nous proposons ici de modifier les équations de Navier-Stokes en introduisant un terme additionnel où est un paramètre d’amortissement.

Ainsi le modèle sur lequel nous allons travailler dans tout ce chapitre est donné par le système d’équations suivant:

(1.38)

Ce terme d’amortissement permet d’obtenir comme nous allons le voir un contrôle en temps de la quantité pour une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties ci-dessus. En effet, dans le Théorème 1.2.2 ci-dessous nous démontrons que les solutions faibles de ces équations (solutions qui seront construites dans le Théorème 1.2.1) vérifient le contrôle en temps:

| (1.39) |

et dans cette estimation le terme (où ) entraîne comme nous le verrons dans le Corollaire 1.2.1. Ainsi, la vitesse la moyenne en temps long définies dans (1.29) sera bien définie dans le cadre des équations de Navier-Stokes amorties (1.38).

Avant de donner une preuve rigoureuse de ces faits, ce qui sera fait dans la sous-section 1.2.2 ci-dessous, il convient de faire maintenant une très courte discussion sur le terme d’amortissement que nous venons d’ajouter aux équations de Navier-Stokes posées sur .

Remarque 1.4

Dans la Remarque 1.1.1 page 1.1.1 nous avons observé que si l’on considère un fluide périodique en variable d’espace alors l’inégalité de Poincaré nous permet d’assurer que la moyenne en temps est bien une quantité finie. Pour assurer que la quantité est bien définie dans le cas de l’espace tout entier où l’on ne dispose pas d’un équivalent de l’inégalité de Poincaré, on verra que le terme d’amortissement peut dans un certain sens remplacer cette inégalité de Poincaré: c’est précisément l’utilité et l’intérêt d’introduire cette modification dans les équations de Navier-Stokes.

Observons aussi que dans l’estimation (1.39) nous avons le terme et comme nous avons que ce terme n’est pas contrôlable lorsque tend vers zéro et donc l’estimation (1.39) est seulement valable dans le cadre des équation de Navier-Stokes amorties (1.38).

Pour finir cette motivation, il est intéressant de souligner que pour entraîner le contrôle il est possible de considérer d’autres termes d’amortissement. Nous pouvons considérer par exemple le terme d’amortissement , où le terme est défini au niveau de Fourier par

| (1.40) |

où est une fréquence de troncature et dénote la transformée de Fourier de par rapport à la variable spatiale. Ainsi, dans un premier temps nous avons considéré le terme pour obtenir un premier modèle d’équations de Navier-Stokes amorties:

| (1.41) |

car ce terme supplémentaire entraîne un contrôle en temps de la quantité du même type que le contrôle (1.39) et donc les solutions des équations ci-dessus (qui sont construites de la même façon que les solutions des équations (1.38)) vérifient aussi . En effet, en suivant les mêmes lignes de la démonstration du Théorème 1.2.2 on peut démontrer que toute solution des équations (1.41) vérifie le contrôle en temps suivant: pour ,

| (1.42) |

et nous observons alors que ce contrôle en temps qui peut être obtenu grâce au terme d’amortissement est équivalent au contrôle (1.39) qui sera obtenue par le biais du terme et donc tous les résultats que nous allons obtenir dans le cadre des équations (1.38) peuvent être aussi obtenus dans le cadre des équations (1.41).

Néanmoins, nous allons préférer le terme d’amortissement au lieu du terme car ce premier terme est plus naturel d’un point de vue physique. En effet, le terme d’amortissement , également appelé terme de friction, a été considéré dans des modèles océaniques [61] et ce terme permet de modéliser la friction de l’eau avec le fond marin. D’autre part, le terme est un terme de troncature des hautes fréquences comme l’on peut observer dans la formule (1.40) mais ce terme n’a, à notre connaissance, aucune signification physique.

Notre étude se décomposera de la façon suivante: dans la Section 1.2.2 nous établissons les résultats de base par rapport aux équations (1.38) (existence, inégalités) et ensuite dans la Section 1.2.3 nous verrons comment calibrer convenablement le paramètre pour obtenir des résultats intéressants sur l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.21) dans le cadre des équations (1.38).

1.2.2 Existence et propriétés

Dans cette section on commence par donner une preuve de l’existence de solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38). Dans le Théorème 1.2.1 ci-dessous nous construisons dans un premier temps des solutions localement bornées en temps pour ensuite vérifier dans le Théorème 1.2.2 que ces solutions satisfont le contrôle en temps (1.39) et qu’alors ces solutions sont globalement bornées en temps.

Théorème 1.2.1

Soit une donnée initiale à divergence nulle, soit une force extérieure stationnaire et à divergence nulle. Alors, pour tout il existe des fonctions et qui sont solution faible du système (1.38).

La preuve de l’existence de ces solutions suit essentiellement les mêmes lignes que celle de l’existence des solutions de Leray des équations de Navier-Stokes classiques (voir le livre [46], Section pour tous les détails) et par conséquent nous détaillerons seulement les estimations réalisées sur le terme d’amortissement .

Démonstration. Nous appliquons le projecteur de Leray aux équations (1.38) et comme et alors nous obtenons

| (1.43) |

Maintenant, soit une fonction positive telle que , pour on considère la fonction donnée par et on étudie alors l’équation intégrale régularisée suivante

| (1.44) | |||||

Nous allons dans un premier temps appliquer un argument de point fixe dans l’espace

muni de la norme . Pour cela nous étudions la quantité

Les termes et sont classiques à estimer. En effet, en utilisant le Théorème du livre [46] nous avons les estimations

| (1.45) |

et comme la force est indépendante de la variable de temps nous avons

ce qui nous permet d’écrire la deuxième estimation de (1.45) comme suit

De cette façon, pour le terme ci-dessus nous pouvons écrire l’estimation

| (1.46) |

Pour le terme nous avons directement l’estimation

| (1.47) |

voir le livre [46] page pour les détails.

Donc, nous avons besoin d’étudier uniquement le terme . En remplaçant par dans la deuxième estimation de (1.45) nous avons

| (1.48) | |||||

Une fois que nous avons les estimations (1.46), (1.47) et (1.48), pour un temps suffisamment petit et pour , nous pouvons appliquer l’argument de point fixe de Picard pour construire une fonction telle que et est solution des équations approchées (1.44).

Une fois que l’on a construit une solution (locale en temps) nous prouvons l’existence globale de cette solution: pour une solution des équations régularisées

| (1.49) |

nous pouvons écrire

| (1.50) | |||||

d’où, en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz et puis les inégalités de Young sur le terme , nous obtenons

| (1.51) | |||||

et alors, comme est une quantité négative, nous avons donc l’estimation

Finalement, nous intégrons en temps sur l’intervalle pour obtenir l’estimation

| (1.52) |

et alors la solution locale en temps peut être étendue à l’intervalle .

Nous passons maintenant à la convergence vers une solution faible des équations (1.43). En effet, par le lemme de Rellich-Lions (voir le Théorème du livre [46]) il existe une suite de nombres positifs et une fonction telles que converge fortement vers dans . De plus, pour tout , cette suite converge vers dans la topologie faible étoile des espaces et .

Ainsi, par les convergences ci-dessus nous obtenons que le terme converge vers dans la topologie faible étoile de l’espace et donc la limite est une solution des équations de Navier-Stokes amorties (1.43).

Une fois que l’on a construit une solution nous récupérons maintenant la pression reliée a cette solution. En effet, comme vérifie les équations (1.43) et comme et nous pouvons écrire

et par les propriétés du projecteur de Leray (voir le livre [46]) il existe telle que

De plus, en appliquant l’opérateur de divergence à chaque côté de cette identité nous obtenons la relation

et comme alors nous avons et donc par la relation ci-dessus nous obtenons .

Une fois que nous avons montré l’existence globale des solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38), dans la proposition qui suit nous montrons que ces solutions vérifient une inégalité d’énergie qui sera exploitée tout au long de la Section 1.3 ci-après.

Proposition 1.2.1

Pour montrer l’inégalité ci-dessus nous suivrons les mêmes lignes de la preuve de l’inégalité d’énergie des solutions de Leray des équations de Navier-Stokes classiques faite dans le Théorème du livre [46].

Preuve. Notre point de départ est l’identité (1.50), d’où, pour en intégrant sur l’intervalle nous obtenons

Maintenant, on régularise cette égalité en variable du temps et pour cela nous considérons la fonction test positive telle que . De cette façon, dans l’identité ci-dessus nous obtenons

| (1.54) | |||||

À ce stade, nous avons besoin de vérifier que la suite converge faiblement vers dans . En effet, nous avons et alors par l’inégalité (1.52) nous obtenons cette convergence. De plus, nous savons en plus que la suite converge vers dans la topologie faible étoile de et (pour tout ) et alors par l’inégalité (1.54) nous pouvons écrire

Donc, pour un point de Lebesgue de l’application nous obtenons l’inégalité d’énergie (1.53) et en plus, cette égalité est étendue à tout temps par la continuité faible de l’application (voir le Théorème du livre [46] pour les détails).

Nous avons maintenant à notre disposition tout les outils pour montrer que les solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38) vérifient le contrôle en temps (1.39) où nous allons pouvoir apprécier le rôle du terme d’amortissement dans ces estimations.

Théorème 1.2.2

Démonstration. Nous allons montrer ce contrôle en temps pour la fonction (solution de l’équation régularisée (1.49)) et ensuite, par convergence faible étoile de vers dans l’espace nous récupérons ce contrôle en temps pour la solution .

On commence donc par l’inégalité (1.51):

d’où, comme est une quantité négative nous pouvons écrire

et par une application de l’inégalité de Grönwall nous obtenons

| (1.56) |

pour tout temps .

Maintenant, nous récupérons ce contrôle en temps pour la solution et pour cela on suit encore l’argument utilisé dans la démonstration de la Proposition 1.2.1. En effet, on régularise la quantité en variable de temps en prenant le produit de convolution avec une fonction positive telle que . De cette façon, dans l’inégalité (1.56) ci-dessus nous avons

Ensuite, comme converge vers dans la topologie faible étoile de l’espace alors converge faiblement vers dans et de cette façon nous obtenons

Ainsi, par la continuité faible de l’application (voir le Théorème du livre [46],) nous avons le contrôle en temps cherché.

Corollaire 1.2.1

Toute solution faible des équations (1.38), , vérifie

Preuve. Cette estimation est une conséquence directe du contrôle en temps

donné par le Théorème 1.2.2. En effet, nous écrivons

et comme la force est une fonction stationnaire alors en prenant la limite nous obtenons l’estimation recherchée.

Nous observons de cette façon que le terme d’amortissement dans les équations (1.38) nous a permis d’obtenir un contrôle en temps de la quantité donné par le biais du Théorème 1.2.2 et ce résultat est valable pour tout paramètre d’amortissement . Dans la sous-section qui suit nous allons fixer le paramètre d’une façon convenable et cette valeur particulière de va nous permettre de faire ensuite (dans la Section 1.3) une discussion sur la loi de dissipation d’énergie dans le cadre des équations (1.38).

1.2.3 Le paramètre d’amortissement

Nous fixons ici le paramètre dans le terme d’amortissement des équations (1.38) et pour fixer les idées nous avons besoin de considérer pour l’instant le cadre d’un fluide périodique en variable d’espace qui a été introduit dans la Section 1.1.1.

Rappelons que dans le cadre périodique nous considérons une période , où est toujours une échelle d’injection fixe (voir l’estimation (1.12) pour tous les détails ); et nous considérons les équations de Navier-Stokes périodiques sur le cube . Rappelons maintenant que pour toute solution de Leray , par l’inégalité d’énergie (1.11) et l’inégalité de Poincaré (1.10) nous avons l’estimation (1.18) qui nous rappelons ci-dessous:

où est la constante de viscosité du fluide (voir toujours l’estimation (1.18) page 1.18 pour tous les détails de la preuve de cette estimation). Nous observons ainsi que dans le cadre périodique nous avons toujours un contrôle sur la moyenne en temps long de la quantité et que ce contrôle est dû à l’inégalité de Poincaré.

De cette estimation nous nous intéressons au terme devant la moyenne en temps long car ce terme nous permettra de fixer une valeur assez naturelle du paramètre dans le terme d’amortissement des équations (1.38) comme nous l’expliquons tout de suite.

Revenons à présent au cadre d’un fluide non périodique posé dans l’espace tout entier et à notre modèle des équations de Navier-Stokes amorties (1.38). Dans ce cadre, par le Corollaire 1.2.1 nous savons que toute solution faible des équations (1.38) vérifie l’estimation:

| (1.57) |

et si nous comparons maintenant cette estimation avec l’estimation ci-dessus nous pouvons observer que le paramètre joue le rôle du terme qui apparaît dans le cadre d’un fluide périodique où est la période. De cette façon, par analogie au cadre périodique, pour une échelle d’injection d’énergie fixe, nous intégrons à notre modèle une longueur qui est un paramètre du modèle tout comme la constante de viscosité du fluide et qui représente un analogue à la période dans le cadre d’un fluide périodique; et nous allons fixer le paramètre d’amortissement par l’expression

| (1.58) |

Ainsi dans ce chapitre nous allons dorénavant travailler avec le système d’équations de Navier-Stokes amorties suivant:

| (1.59) |

Dans la section qui suit nous allons faire une discussion plus précise sur la longueur ci-dessus et nous allons voir le rôle de cette longueur dans l’étude déterministe de la loi de dissipation de d’énergie (1.6) dans le cadre des équations ci-dessus.

1.3 Discussion sur la loi de dissipation d’énergie dans les équations de Navier-Stokes amorties

Le but de cette section est de faire une discussion rigoureuse sur l’étude de l’encadrement du taux de dissipation d’énergie :

| (1.60) |

qui est censé être observé dans le régime turbulent des grandes valeurs du nombre de Reynolds

| (1.61) |

selon la loi de dissipation d’énergie (1.6) énoncée page 1.6 et proposée par la théorie K41.

Dans cet encadrement la vitesse caractéristique et le taux de dissipation sont définies à partir des solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties données dans (1.59) où est une force extérieure stationnaire et à divergence nulle sur laquelle nous ferons quelques hypothèses supplémentaires, tandis que est l’échelle d’injection d’énergie qui sera fixée par la force ci-après.

Nous commençons donc par définir quelques quantités dont nous aurons besoin pour faire notre étude et la première chose à faire est de fixer la force extérieure . Nous définissons cette force en considérant un champ de vecteurs stationnaire, c’est à dire , à divergence nulle et tel que sa transformée de Fourier satisfait

| (1.62) |

pour une échelle d’injection d’énergie donnée et fixée une fois pour toute; et où sont deux constantes qui ne dépendent d’aucun paramètre physique. Cette localisation de la transformée de Fourier de représente le fait que, selon le modèle de cascade d’énergie, l’énergie cinétique est introduite dans le fluide (par la force extérieure) uniquement aux échelles de longueur de l’ordre de et donc aux fréquences de l’ordre .

Nous voulons maintenant définir la vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie . Pour une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à la force ci-dessus il s’agit de moyenner cette fonction et toutes ses dérivées tout d’abord en variable d’espace et ensuite en variable du temps pour obtenir de cette façon une vitesse caractéristique et un taux moyen de dissipation d’énergie respectivement. Néanmoins, pour moyenner ces deux fonctions en variable d’espace nous allons voir que l’on rencontre quelques difficultés.

1.3.1 La notion de longueur caractéristique du fluide

Dans cette section nous expliquons que l’essentiel des difficultés que l’on rencontre lorsqu’on considère un fluide posé sur tout l’espace repose sur la notion de longueur caractéristique du fluide.

Rappelons rapidement que dans le cadre d’un fluide périodique cette longueur caractéristique est définie de façon naturelle par la période (voir toujours la Définition 1.1.1) mais si le fluide est posé dans tout l’espace nous pouvons alors observer que l’on perd toute notion physique et mathématique de cette longueur caractéristique. Ainsi, nous nous posons alors la question de comment choisir une longueur adéquate pour définir la moyenne en espace des fonctions et en termes de la norme , mais la réponse à cette question n’est pas évidente.

Dans ce cadre, les notes de cours [16] de P. Constantin suggèrent de considérer (où est toujours l’échelle d’injection d’énergie définie das (1.62)) pour définir la moyenne en espace ci-dessus mais nous allons maintenant observer que le choix de cette longueur présente quelques lacunes. En effet, rappelons tout d’abord que la force est une fonction localisée aux fréquences de l’ordre de (voir l’expression (1.62)) et par cette localisation fréquentielle nous observons que la quantité

| (1.63) |

est une moyenne naturelle en termes de la norme de la transformée de Fourier de . Après, par l’identité de Plancherel nous savons que et alors dans [16] on considère la moyenne en espace de la force comme la quantité

| (1.64) |

Mais en variable d’espace nous n’avons aucune information supplémentaire sur la localisation de la fonction et alors la moyenne ci-dessus n’est pas bien comprise. Dans la Section 2.2.2 du chapitre suivant nous revisitons ce problème et nous construisons un exemple concret de force qui est une fonction bien localisée en variable de fréquence mais aussi en variable d’espace.

Ensuite, toujours dans [16], il est suggéré de considérer cette même moyenne en espace (1.64) pour les fonctions et et l’on a ainsi les quantités

néanmoins, le choix de la longueur pour définir cette moyenne en espace pour les fonctions et n’est pas du tout clair car il n’a aucune explication rigoureuse que ce soit du point de vue physique ou mathématique; et comme nous voulons faire une discussion aussi rigoureuse que possible de la loi de dissipation d’énergie (1.60) alors nous n’allons pas considérer ici cette moyenne en espace.

Nous observons de cette façon que dans le cadre d’un fluide dans tout l’espace, une définition convenable de moyenne en espace pour le champ de vitesse et ses dérivées est une question que l’on ne sait pas répondre de façon tout à fait satisfaisante car cette question est directement reliée au problème de trouver une définition convenable de longueur caractéristique . Ainsi, pour pouvoir faire une étude rigoureuse de l’encadrement du taux de dissipation (1.60), dans un premier temps nous allons seulement considérer la moyenne en temps long des quantités et qui sont définies de la façon suivante.

La moyenne en temps de la quantité a été introduite dans l’expression (1.29) page 1.29 mais pour la commodité du lecteur nous allons récrire cette moyenne donnée par l’expression:

| (1.65) |

où rappelons que, dans le cadre des ces équations amorties, le Corollaire 1.2.1 nous assure que la moyenne en temps long est une quantité bien définie.

Rappelons aussi que cette moyenne en temps long a bien une signification mathématique: la force étant toujours une fonction stationnaire alors nous nous intéressons à étudier le comportement turbulent du fluide dans le régime asymptotique lorsque le temps tend vers l’infini (voir toujours la Section 1.1.1 page 1.15 pour plus de détails à ce sujet).

Ensuite, en suivant les idées ci-dessous nous allons maintenant définir la moyenne en temps long de la quantité par l’expression:

| (1.66) |

Une fois que nous avons introduit les quantités et ci-dessus expliquons de façon plus précise pourquoi nous allons considérer ici ces quantités pour l’étude de l’encadrement (1.60). Nous pouvons observer que cet encadrement fait intervenir la vitesse caractéristique et le taux moyen de dissipation , qui dans le cadre d’un fluide périodique sur le cube s’écrivent de façon rigoureuse par les expressions:

| (1.67) |

Si nous comparons maintenant les quantités et avec les quantités et respectivement nous observons que si nous considérons n’importe quelle longueur , qui pourrait représenter un analogue à la période dans le cadre d’un fluide périodique, alors nous avons les relations

| (1.68) |

et alors il s’agit donc d’étudier l’encadrement (1.60) tout d’abord dans le cadre rigoureux des quantités et et ceci sera fait dans le Théorème 1.3.1 dans la Section 1.3.2 ci-dessous. Ensuite dans la Section 1.3.3 nous allons observer qu’à partir de ce résultat et en considérant les quantités et , avec n’importe quelle longueur , nous obtenons alors une estimation du type bien qu’il s’agisse d’une estimation partielle par rapport à l’encadrement (1.60).

1.3.2 Quelques estimations rigoureuses

Comme annoncé, dans cette section nous allons étudier l’encadrement du taux de dissipation (1.60): , dans le cadre plus rigoureux des moyennes en temps long et introduites précédemment. Plus précisément, dans le Théorème 1.3.1 ci-dessous nous allons montrer l’estimation:

| (1.69) |

où la quantité est définie de la façon suivante: rappelons tout d’abord que la force est une fonction localisée aux fréquences et alors nous définissons la fonction comme la localisation du champ de vitesse aux mêmes fréquences:

| (1.70) |

où dénote la transformée de Fourier inverse; et ensuite la quantité est définie comme la moyenne en temps long de cette fonction:

| (1.71) |

Avant d’entrer dans les détails techniques de la preuve de l’estimation (1.69) nous allons tout d’abord expliquer cette estimation et

pour cela nous avons besoin de rappeler rapidement l’étude de la loi de dissipation d’énergie (1.60) dans le cadre d’un fluide périodique qui a été exposée dans la Section 1.1.1.

Rappelons que dans le cadre périodique on a une estimation du taux de dissipation :

| (1.72) |

et nous maintenant expliquer les grandes lignes de la preuve de cette estimation (voir aussi l’article [22] de C. Doering et C. Foias pour tous les détails des calculs). Dans ce cadre périodique nous définissons la force moyenne comme , le nombre de Reynolds ; et l’estimation (1.72) repose essentiellement sur les deux inégalités techniques suivantes:

| (1.73) |

et

| (1.74) |

En effet, dans le régime turbulent caractérisé lorsque dans l’inégalité (1.73) nous obtenons alors , et en multipliant par à chaque côté de cette inégalité nous avons , d’où,

par l’inégalité (1.74) nous pouvons finalement écrire ce qui nous donne l’estimation (1.72).

À ce stade il est important de souligner que, dans l’état actuel de nos connaissances, l’étude déterministe de l’estimation (1.72) que l’on peut trouver dans la littérature suit essentiellement les grandes lignes expliquées ci-dessus et que les résultats que l’on obtient (toujours dans le cadre périodique) dans différentes contextes techniques sont toujours similaires à cette estimation.

Avec ces idées en tête, revenons à présent à notre cadre d’étude d’un fluide dans tout l’espace . Soit donc la force définie par (1.62) et soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59). Dans le Théorème 1.3.1 nous allons vérifier l’estimation (1.69) qui s’agit d’une estimation analogue à l’estimation (1.72) (obtenue dans le cadre périodique) mais en considérant seulement les quantités , , , et qui ont bien un sens mathématique.

Ainsi, pour vérifier l’estimation (1.69) nous allons suivre les grandes lignes de la preuve de l’estimation (1.72) et alors il s’agit de vérifier des inégalités analogues à celles données dans

(1.73) et (1.74)

(dans le cadre périodique). Observons tout d’abord que l’estimation (1.73) fait intervenir le nombre de Reynolds qui est défini à partir de la vitesse caractéristique comme

mais comme nous ne disposons pas ici d’une définition rigoureuse de cette vitesse caractéristique, en suivant les idées précédentes, nous allons alors remplacer cette quantité par la moyenne en temps long et nous allons donc considérer le nombre de Reynolds défini comme

| (1.75) |

où est toujours l’échelle d’injection d’énergie fixée par la force dans (1.62) et est toujours la constante de viscosité du fluide.

Étudions maintenant la relation entre ce nouveau nombre de Reynolds et le nombre de Reynolds classique , où nous pouvons observer que pour toute longueur on a

| (1.76) |

En effet, il suffit de remarquer que pour une longueur , par la relation (1.68) on a d’où nous avons directement .

Maintenant que l’on dispose de cette identité, nous allons expliquer comment le nombre nous permet aussi de caractériser le régime turbulent du fluide. Il s’agit de fixer le nombre suffisamment grand de sorte que ceci entraîne (qui caractérise le régime turbulent du fluide) et pour cela nous allons suivre le raisonnement suivant: pour l’échelle d’injection d’énergie rappelons que nous fixons le paramètre qui représente la longueur caractéristique du fluide. Ensuite, si nous fixons le nombre tel que alors on a et donc, par la Proposition 1.76 on obtient .

Nous observons ainsi que le régime asymptotique des grandes valeurs du nombre () entraîne le régime turbulent caractérisé par de grandes valeurs du nombre et comme le nombre fait intervenir la moyenne en temps long au lieu de la vitesse caractéristique nous allons préférer ici ce nombre de Reynolds pour caractériser le régime turbulent.

Une fois que l’on a introduit le nombre de Reynolds ci-dessus, dans l’estimation suivante nous obtenons une inégalité analogue à l’inégalité (1.73) obtenue dans le cadre périodique.

Proposition 1.3.1 (Première estimation dans le cadre non périodique)

Soit une échelle d’injection d’énergie définie par la force dans (1.62). Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à cette force. Soit la moyenne en temps long définie à partir de la solution dans l’expression (1.65). Soit enfin le nombre de Reynolds défini dans l’expression (1.75). Alors on a l’estimation

| (1.77) |

Preuve. L’inégalité (1.77) repose essentiellement sur l’estimation technique suivante.

Lemme 1.3.1

Dans le cadre la Proposition 1.3.1 on a l’estimation:

| (1.78) |

La preuve de cette estimation suit les grandes lignes des notes de cours [16] de P. Constantin et pour la commodité du lecteur nous ferons tous les calculs en détail à la fin du chapitre.

Nous allons maintenant étudier le premier et deuxième terme à droite de l’estimation ci-dessus et alors, étant donnée que la force est localisée aux fréquences , par les inégalités de Bernstein nous avons qu’il existe une constante , qui ne dépend d’aucun paramètre physique, telle que l’on a

Nous remplaçons maintenant les estimations ci-dessus dans (1.78) et nous obtenons l’estimation

d’où nous pouvons écrire

et comme l’on a définit le nombre de Reynolds (donné dans (1.75)) par l’expression nous obtenons l’estimation cherchée .

Nous allons maintenant étudier une inégalité analogue à l’inégalité (1.74): , obtenue dans le cadre périodique et pour cela on commence par faire la remarque suivante: observons que dans l’inégalité (1.74) interviennent les termes , et ; et étant donné que ces termes sont définis à partir des moyennes en temps long , (données dans les expression (1.66) et (1.65) respectivement), la quantité et la période comme: , et ; nous pouvons alors écrire , d’où nous obtenons l’estimation

| (1.79) |

Nous observons que la période ne joue aucun rôle dans cette estimation et ainsi, par analogie au cadre périodique, nous voulons alors étudier une estimation du même type que celle ci-dessus.

Proposition 1.3.2 (Deuxième estimation dans le cadre non périodique)

Soit une échelle d’injection d’énergie définie par la force dans (1.62). Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à cette force. Soient les moyennes en temps et définies à partir de la solution par les expressions (1.66) et (1.71) respectivement. Alors on a l’estimation:

| (1.80) |