Au-delà des modèles standards en cosmologie

![[Uncaptioned image]](/html/1710.02143/assets/x1.png)

![[Uncaptioned image]](/html/1710.02143/assets/x2.png)

![[Uncaptioned image]](/html/1710.02143/assets/x3.png)

Université Pierre et Marie Curie - Paris VI

École Doctorale de Physique en Île-de-France

THÈSE DE DOCTORAT

Spécialité : Physique Théorique

réalisée à

l’Institut d’Astrophysique de Paris

Au-delà des modèles standards

en cosmologie

présentée par

Erwan Allys

et soutenue publiquement le 9 juin 2017

devant le jury composé de

| M Claudia de Rham | Rapporteuse |

|---|---|

| M. David Langlois | Rapporteur |

| M. Robert Brandenberger | Examinateur |

| M. Philippe Brax | Examinateur |

| M. Michael Joyce | Examinateur |

| M Danièle Steer | Examinatrice |

| M. Patrick Peter | Directeur de thèse |

| M. Gilles Esposito-Farèse | Membre invité |

“We are never prepared for what we expect.”

James A. Michener

Remerciements

Bien qu’identifiée comme une réalisation individuelle, une thèse est avant tout une réussite collective, permise par l’échange pendant trois années entre un thésard et un environnement universitaire toujours très stimulant. J’ai personnellement la chance d’avoir eu pendant ma thèse des interactions particulièrement agréables et profitables avec cet environnement, que cela soit du point de vue de la recherche, de l’enseignement, ou bien extra-professionnel. Je sais que ce n’est pas forcément le cas pour tous les thésards, et je suis donc éminemment reconnaissant envers tous ceux qui ont permis que mon travail se déroule dans de si bonnes conditions.

Mais remerciements vont tout particulièrement à Patrick Peter, mon directeur de thèse, qui a eu la patience de m’apprendre progressivement le métier de chercheur, avec toute la rigueur qui lui est associée. Je lui suis reconnaissant pour sa disponibilité de chaque instant, ainsi que pour la grande liberté qu’il m’a laissée dès le début de ma thèse, et la confiance qui allait de pair. Je remercie également le pour son accueil, notamment Guillaume Faye pour sa gestion et sa disponibilité, et plus spécifiquement Luc Blanchet, Cédric Deffayet, Gilles Esposito-Farèse, Jérôme Martin et Jean-Philippe Uzan, auprès de qui j’ai beaucoup appris. Je remercie aussi François Bouchet, Alain Riazuelo, Christophe Ringeval, et Mairi Sakellariadou pour les discussions que nous avons pu avoir en conférence, en colloque, ou ailleurs, ainsi que Marie-Christine Angonin pour sa disponibilité lorsque je lui faisais part de mes nombreuses interrogations.

Je souhaite bien sûr exprimer toute ma gratitude envers les deux rapporteurs de cette thèse, David Langlois et Claudia de Rham, qui ont pris le temps nécessaire pour l’évaluer – je suis bien conscient que ma prose n’est malheureusement pas toujours aussi fluide que je le souhaiterais… –, ainsi qu’envers les examinateurs et invités, Robert Brandenberger, Philippe Brax, Michael Joyce, Danièle Steer, ainsi que Gilles Esposito-Farèse. Je suis particulièrement honoré de voir mon travail jugé par des scientifiques d’une si grande qualité. Je remercie également mes collaborateurs colombiens, Andres et Juan-Pablo, et tout particulièrement Yeinzon, qui ont tout fait pour m’accueillir dans les meilleurs conditions possibles, et avec qui il a été très agréable de travailler.

Je remercie les doctorants de l’Institut d’Astrophysique de Paris, auprès de qui j’ai énormément appris. Je pense tout particulièrement à Clément, Jean-Baptiste, Laura, Pierre et Vivien qui m’ont guidé scientifiquement tout au long de ma thèse, ainsi qu’à Caterina, Christoffel, Laura (encore), Tanguy, Thomas et Oscar avec qui j’ai partagé mon bureau dans une belle atmosphère d’échange et de convivialité. Je ne sais également pas ce qu’aurait été cette thèse sans la présence de Julia (on a été dans la même classe, tu te souviens ?) et de Alba et Mélanie (auxquelles j’ai évidemment immédiatement plu !). Je pense aussi à Federico, Jesse, Tilman, ainsi qu’à Giulia et Benoît, avec qui les discussions ont toujours été intéressantes. Je remercie par ailleurs Madeleine Roux-Merlin et tout particulièrement Christophe Gobet, dont le grand engagement permet de travailler dans de si bonnes conditions à l’IAP.

Cette thèse a également été très stimulante pour moi grâce à la chance que j’ai eue de pouvoir enseigner, qui plus est dans d’excellentes conditions. Je remercie grandement pour cela Jean-Michel Raimond et François Levrier, qui m’ont fait confiance pour enseigner au centre de préparation à l’agrégation de Montrouge, où j’ai eu le plaisir d’enseigner à des étudiants toujours agréables et intéressants, notamment avec Alexis, Antoine, Arnaud, Benoît, Jérémy, Kenneth, et Matthieu. Cela fut possible grâce à la grande qualité du travail d’Eric Guineveu, envers qui je suis très reconnaissant. J’ai aussi passé de très agréables moments en encadrant l’équipe de l’ENS pour l’IPT (je remercie Frédéric Chevy pour sa confiance), et en organisant différentes éditions du FPT et de l’IPT, avec Andréane, Arnaud, Charlie, Cyrille, Daniel, Maxime et Marguerite.

Une part non négligeable de ce manuscrit a vu le jour lors d’innombrables discussions avec des amis physiciens et mathématiciens non spécialistes, et je remercie tout particulièrement Anne, Damien « binôme », Jemi et Olivier, Paul, ainsi que les doctorants qui m’ont permis de tester différentes présentations originales lors des fameux YMCA. Je suis également reconnaissant envers tous ceux qui ont donné de leur temps pour relire ce manuscrit, en premier lieu Patrick, mais aussi Amandine, Delphine, François, Julia, Mélanie, Tanguy, Oscar et Vivien, ainsi qu’Yves et mon père. J’ai une pensée émue pour mes amis de toujours, les dieux de la forêt. Leur foi inébranlable en ma réussite scientifique a indubitablement contribué à faire de moi ce que je suis devenu. Plus spécialement pour cette thèse, je pense tout particulièrement à Matthieu qui a lu des livres de physique rien que pour pouvoir en discuter avec moi, et bien sûr à Florian qui m’a supporté deux ans en collocation, et qui m’a accueilli en Guadeloupe pendant la fin de la rédaction de ma thèse pour que je puisse le faire les pieds dans l’eau !

Mes derniers remerciement vont vers ceux qui m’ont enseigné la Physique pendant mes études, ainsi que vers tous ceux qui se sont donné la peine d’écrire des livres scientifiques d’une réelle qualité, faisant le travail de fond indispensable à toute transmission du savoir dans le temps. Enfin, et bien qu’ils sachent ce que je leur dois, j’ai une profonde reconnaissance pour ma famille, Auberie et les longues discussions scientifiques qu’elle endure pendant nos différents repas, Josselin pour sa grande aide en informatique et son accueil spontané pendant mes périodes de doute, et bien évidemment pour mes parents, sans qui rien n’aurait été possible.

Paris, mai 2017

Introduction

Pourrons-nous aller au-delà des modèles standards actuels de la physique ? Pourrons-nous décrire la gravitation au-delà de la relativité générale, ainsi que la structure fondamentale de la matière et les interactions électromagnétiques et nucléaires au-delà du Modèle Standard de la physique des particules ? Motivées par le succès croissant des vérifications expérimentales et observationnelles de ces théories physiques, qui ont justement conféré à celles-ci le statut de modèles standards, ces questions viennent effectivement à l’esprit. Après la détection du boson de Higgs au LHC en 2012 ainsi que celle d’ondes gravitationnelles par des méthodes interférométriques en 2015, et alors qu’il semble difficile de trouver une simple mesure remettant directement en cause ces modèles standards, ce questionnement vient avec d’autant plus de force.

Une telle situation n’est cependant pas sans rappeler les années 1900, ou certains physiciens considéraient que l’avenir de la physique n’était plus à la découverte de lois fondamentales, mais seulement à l’amélioration des précisions expérimentales. À la même époque, Lord Kelvin identifiait néanmoins deux nuages noirs qui assombrissaient l’édifice de la physique classique, à savoir l’impossibilité de calculer la capacité calorifique de certains solides, ainsi que la non-invariance des équations de Maxwell sous les transformations de Galilée qui amenait à introduire la notion d’éther. Et il n’a fallut que quelques années pour que ces nuages noirs amènent des révolutions dans les théories physiques, à savoir la physique quantique et la relativité restreinte.

À l’heure actuelle, et malgré les succès expérimentaux de la relativité générale et du Modèle Standard de la physique des particules, force est de constater que ces modèles ne sont eux aussi pas dépourvus de nuages noirs, et tout particulièrement dans le domaine de la cosmologie. Avec l’avènement de la cosmologie moderne et l’amélioration constante de la précision des observations cosmologiques, la nécessité d’inclure la matière noire et l’énergie noire dans les modèles cosmologiques s’impose en effet à présent, sans que ces deux ingrédients ne soient justifiés par les modèles standards actuels. Une compréhension complète des observations cosmologiques nécessitera donc une remise en question d’au moins un de ces modèles standards. Plutôt que de questionner si nous pourrons aller au-delà des modèles standards, et comme cela apparaît comme une nécessité, il est donc plutôt légitime de se demander comment cela peut être fait.

Plus qu’un simple marqueur de notre ignorance, la cosmologie apparait comme un formidable laboratoire pour tester de nouvelles théories. L’histoire temporelle de l’univers étant aussi une histoire thermique, les phénomènes en jeu peu après le big-bang peuvent en effet avoir laissé des traces encore observables actuellement, permettant de sonder des échelles d’énergie beaucoup trop hautes pour être accessibles sur Terre, allant a priori jusqu’à l’énergie de Planck GeV. À l’opposé du spectre énergétique, la possibilité d’observer des phénomènes jusqu’à des tailles caractéristiques proches du rayon de Hubble permettent de sonder des échelles d’énergie également inaccessibles sur Terre, allant jusqu’à eV. Une étape nécessaire dans l’investigation de toute théorie au-delà des modèles standards est donc d’étudier leur phénoménologie dans un cadre cosmologique.

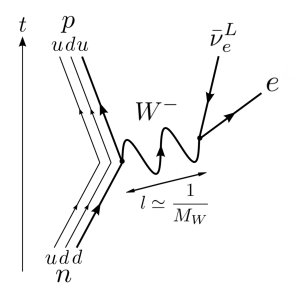

En accord avec ces motivations, les travaux effectués pendant ma thèse, et que je vais présenter ici, ont été consacrés au développement de théories au-delà des modèles standards actuels, ainsi qu’à l’étude de certaines de leurs conséquences dans un cadre cosmologique. J’ai étudié dans un premier temps les conséquences cosmologiques des théories de grande unification – des modèles de physique des particules qui unifient les interactions du Modèle Standard dans un seul groupe de jauge –, et plus précisément la formation de défauts topologiques stables, des cordes cosmiques, lors de leur brisure spontanée de symétrie dans l’univers primordial. J’ai montré comment étudier la structure microscopique de ces défauts dans le cadre d’une implémentation réaliste des théories de grandes unification, ce qui implique notamment la condensation dans ces cordes de tous les champs de Higgs participant à la brisure de symétrie. J’ai étudié dans un deuxième temps la construction de différentes théories de gravité modifiée de Galiléons, et j’ai notamment contribué à construire la théorie la plus générale pour des multi-Galiléons scalaires ainsi que des Galiléons vectoriels. J’ai aussi participé au développement et à l’application d’une procédure systématique de recherche de Lagrangiens à des théories de multi-Galiléons vectoriels.

Une présentation complète des différents aspects des théories de grande unification et de gravité modifiée ainsi que leurs conséquences cosmologiques irait bien au-delà d’un simple manuscrit de thèse. Aussi a-t-il été nécessaire de faire des choix sur les sujets discutés, et de mettre l’accent sur certains thèmes plutôt que d’autres. Étant donné que ma thèse a principalement consisté à étudier la structure des théories de grande unification comme de gravité modifiée, j’ai choisi de suivre dans ce document un fil directeur basé sur la construction de théories physiques.

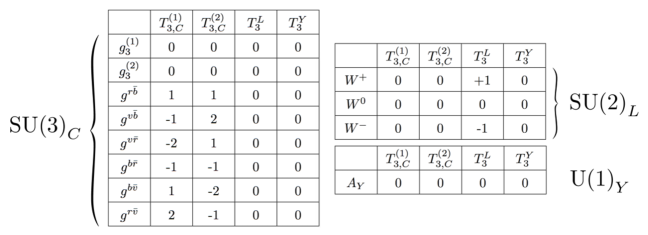

Dans la partie I, j’introduis donc en les justifiant les concepts centraux dans la construction de modèles physiques. Je discute par exemple pourquoi les outils de la théorie des groupes sont particulièrement bien adaptés pour décrire les notions de symétries, ainsi que le fait de construire une théorie à partir d’une action. Je présente également comment on peut faire émerger naturellement le concept de jauge de la distinction entre les représentations unitaires du groupe de Lorentz inhomogène et les représentations covariantes de Lorentz.

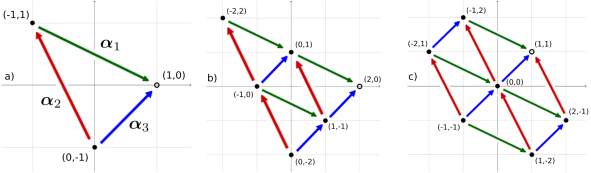

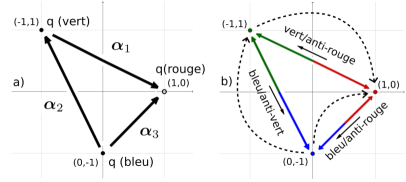

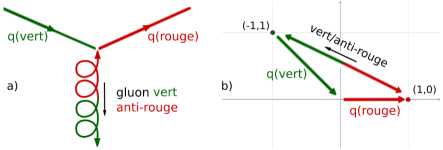

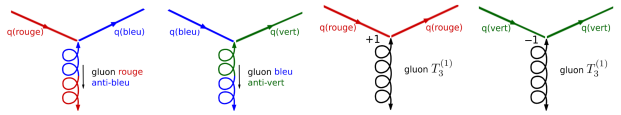

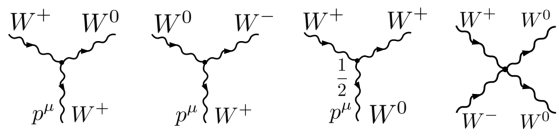

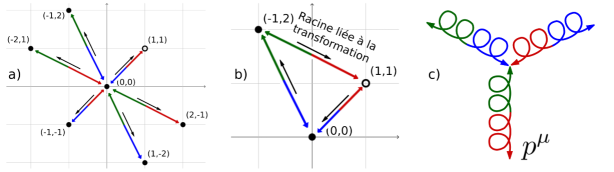

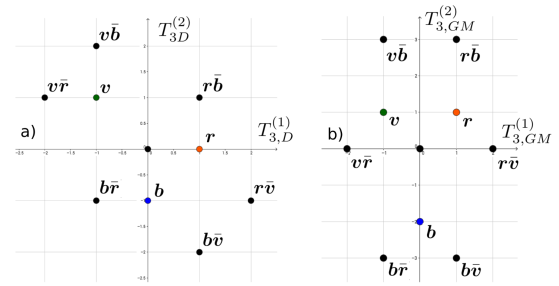

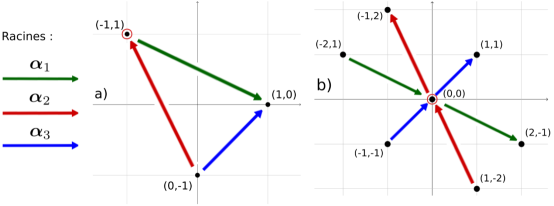

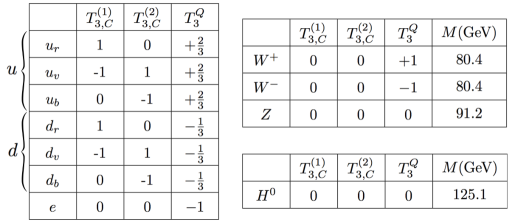

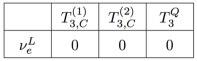

Dans la partie II, je présente les théories de jauge et le mécanisme de Higgs, en m’appuyant sur les notions développées dans la première partie. Afin de simplifier au maximum la description de ces théories dans le cadre des théories de grande unification, je fais cette discussion à l’aide des notions de racines et de poids, qui permettent de mettre en avant la structure des groupes de jauge, et d’identifier simplement les nombres quantiques des particules ainsi que l’action des transformations de jauge sur celles-ci. J’introduis pour cela au début de cette partie les notions de racines et de poids, sans entrer dans leurs fondements mathématiques, mais plutôt en montrant comment on peut les utiliser de façon pratique.

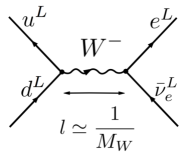

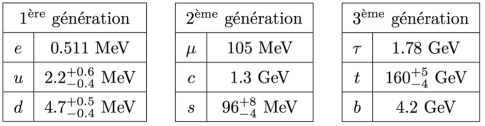

Dans la partie III, je présente le Modèle Standard de la physique des particules et les théories de grande unification, du point de vue de la construction de modèles physiques. Je discute par exemple dans ce cadre l’importance de la matrice CKM en tant que validation a posteriori du caractère fondamental des théories de jauge et du mécanisme de Higgs de brisure spontanée de symétrie. Je présente ensuite les motivations et la construction des théories de grande unification, en utilisant notamment le formalisme des racines et des poids pour simplifier la discussion. Je discute finalement des propriétés des modèles actuels de grande unification qui seront utilisés dans la partie suivante.

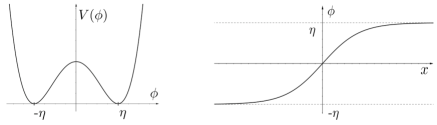

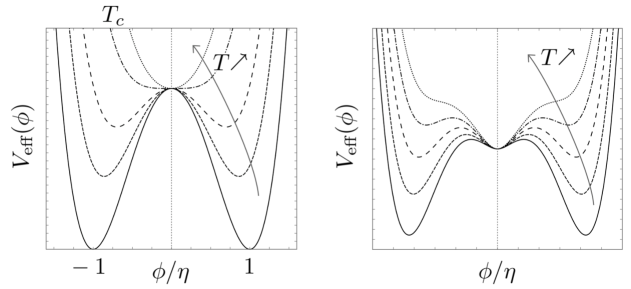

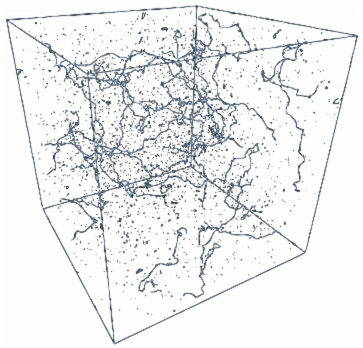

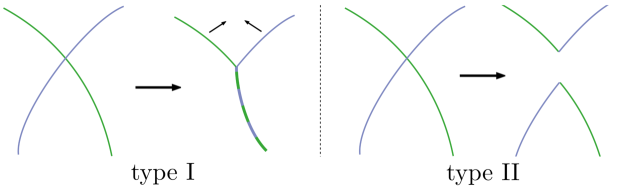

Dans la partie IV, j’introduis les défauts topologiques à partir de l’examen des propriétés topologiques des configurations de vide après brisure spontanée de symétrie. Je justifie ensuite la formation des cordes cosmiques dans l’univers primordial, et discute son caractère universel ainsi que le lien fort entre la structure microscopique des cordes cosmiques et leurs propriétés macroscopiques. Je présente alors mes articles sur les structures réalistes de cordes cosmiques prenant en compte une implémentation complète des théories de grande unification. Ceux-ci montrent notamment qu’il est nécessaire de prendre en compte dans la structure des cordes l’intégralité des champs de Higgs contribuant au schéma de brisure de symétrie, et décrivent les structures de cordes qui en résulte.

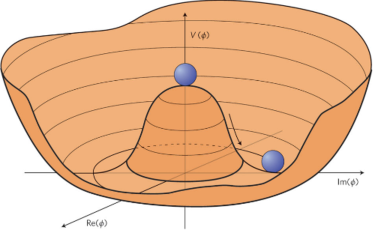

La partie V donne une introduction aux théories de gravité modifiée, et en particulier aux théories de Galiléons scalaires. Je commence par introduire la relativité générale, en discutant notamment ses différentes approches théoriques. Je présente ensuite les motivations menant aux théories de gravité modifiée, ainsi que les difficultés inhérentes à la construction de telles théories. Je discute ensuite les modèles de Galiléons en tant que théorie de gravité modifiée, avant de discuter de leur importance en tant que théorie tenseur/scalaire, en lien avec le théorème Horndeski/Galiléons. Je présente finalement mon article sur les multi-Galiléons scalaires, qui introduit une nouvelle classe de Lagrangiens de multi-Galiléons scalaires et examine ses propriétés en détail, avec une application à des multi-Galiléons dans des représentations fondamentales et adjointes de groupes de symétrie globale SO() et SU().

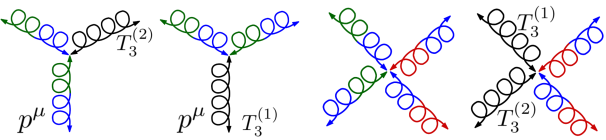

La partie VI présente finalement les articles écrits en collaboration avec J.-P. Beltran, P. Peter et Y. Rodriguez sur les théories de Galiléons et multi-Galiléons vectoriels, qui ont notamment contribué à obtenir la théorie la plus générale pour des Galiléons vectoriels, et dans lesquels nous avons également construit de façon exhaustive les premiers termes de modèles de multi-Galiléons vectoriels dans la représentation adjointe d’une groupe de symétrie globale SU(2). Ces articles sont introduits en détails dans le chapitre 15.

L’annexe A de ce manuscrit regroupe finalement certains éléments de théorie des groupes. Cette annexe contient les principaux résultats mathématiques utilisés tout au long du manuscrit, qui y sont rassemblés afin de ne pas saturer la discussion du corps de texte. Elle ne se veut pas une présentation détaillée, mais plutôt une exposition concise de ces différents résultats mathématiques, qui puisse servir de glossaire si nécessaire.

Articles publiés

Les articles qui ont été publiés suite au travail effectué pendant ma thèse sont les suivants :

-

1.

E. Allys, Bosonic condensates in realistic supersymmetric GUT cosmic strings, JCAP 1604 (2016) 009, arXiv:1505.07888 [gr-qc].

-

2.

E. Allys, P. Peter and Y. Rodriguez, Generalized Proca action for an Abelian vector field, JCAP 1602 (2016) 004, arXiv:1511.03101 [hep-th].

-

3.

E. Allys, Bosonic structure of realistic SO(10) supersymmetric cosmic strings, Phys.R̃ev. D 93 (2016) 105021, arXiv:1512.02029 [gr-qc].

-

4.

E. Allys, J. P. Beltran Almeida, P. Peter and Y. Rodriguez, On the generalized Proca action for an Abelian vector field, JCAP 1609 (2016) 026, arXiv:1605.08355 [hep-th].

-

5.

E. Allys, P. Peter and Y. Rodriguez, Generalized SU(2) Proca Theory, Phys. Rev. D 94 (2016) 084041, arXiv:1609.05870 [hep-th].

-

6.

E. Allys, New terms for scalar multi-galileon models and application to SO(N) and SU(N) group representations, Phys. Rev. D 95 (2017) 064051, arXiv:1612.01972 [hep-th].

Conventions et figures

-

—

Sauf lorsque le contraire est précisé explicitement, les équations sont données dans un système d’unités naturelles dans lequel .

-

—

La métrique de Minkowski est diagonale, et vaut et , pour un intervalle de distance . Sa généralisation en espace courbe est de signature positive.

-

—

Les matrices pour désignent les matrices de Pauli qui vérifient , auxquelles on ajoute .

-

—

Les matrices pour sont les matrices de Dirac, qui vérifient . On définit aussi conventionnellement .

Toutes les figures ont été faites par mes soins, sauf mention contraire dans leur légende. Elles ont été réalisées avec une combinaison de GeoGebra, GIMP, Inkscape, LaTeX, Mathematica, mjograph, ainsi que l’outil de capture d’écran Mac.

Première partie Symétries, théorie des groupes, construction de modèles physiques

Chapitre 1 Théorie des groupes et construction de modèles physiques

1.1 Pourquoi la théorie des groupes ?

L’application de la théorie des groupes à la physique n’a commencé à être systématisée qu’à partir du vingtième siècle. D’une part, elle permet d’avoir une compréhension particulièrement profonde de la description des systèmes physiques et des lois régissant leurs comportements. D’autre part, elle donne des contraintes très fortes sur les théories qu’il est possible d’écrire, ainsi que sur quelles lois de conservations celles-ci doivent vérifier.

L’apparition d’une structure de groupe est en fait naturelle en physique. En effet, supposons qu’un ensemble de transformations laissent invariant un système physique, décrivant ainsi les propriétés de symétrie de ce système. Cet ensemble contient a priori l’identité (puisqu’elle laisse le système inchangé), et une combinaison successive de ces transformations décrit toujours une invariance du système. D’autre part, étant donné une transformation qui laisse le système physique invariant, on s’attend à ce que la transformation inverse soit bien définie, et laisse elle aussi le système inchangé. Ces conditions sont suffisantes pour pouvoir décrire ces transformations avec les outils de la représentation des groupes, et donc de décrire la symétrie en question via une structure de groupe. En retour, la structure de groupe implique un certain nombre de résultats importants sur le système.

Les deux premières conséquences au fait qu’un système physique soit invariant sous l’action d’un groupe de symétrie sont :

-

i)

Les différentes propriétés de ce système physique ne peuvent être décrites que via des représentations de ce groupe de symétrie.

-

ii)

Les lois régissant ce système physique ne peuvent relier que des termes ou des produits de termes se trouvant dans une même représentation du groupe de symétrie.

La premier point se comprend bien par le fait que si un groupe de symétrie peut agir sur un système physique, alors celui-ci est décrit par des représentations de ce groupe de symétrie (qui peuvent être triviales). Le deuxième point exprime qu’on ne peut égaler que des quantités qui se transforment similairement sous l’action d’un groupe, car on obtiendrait sinon une équation différente après chaque transformation censée laisser le système invariant (comme en égalant une composante d’une quantité vectorielle avec une quantité scalaire). Une conséquence importante est que pour écrire des équations dans une représentation donnée, on pourra identifier quels produits d’autres représentations contiennent la représentation recherchée. Ce point traduit par exemple que les seules dérivées spatiales utilisables en physique classique sont celles qui produisent bien des grandeurs par exemple scalaire ou vectorielles sous les rotations de l’espace, à savoir les gradients, divergences, rotationnels, etc. ; ou qu’on ne doit de même n’utiliser que la dérivée quadrivectorielle comme opérateur différentiel dans le formalisme covariant de la relativité restreinte.

Ces résultats limitent et encadrent considérablement toute description d’un système physique dès que l’on sait sous l’action de quels groupes de symétrie il est invariant. L’ajout de seulement quelques conditions supplémentaires est souvent suffisant pour identifier de manière univoque un seul modèle physique possible, ou bien une classe réduite de modèles. Ces propriétés, formulées de façon plus précise dans la section 1.3, sont à présent à la base de la construction de modèles en physique moderne. Par la suite, et sauf mention contraire, le terme de représentation désignera des représentations irréductibles, les représentation réductibles pouvant être décomposées en leur composantes irréductibles.

1.2 Exemple de l’électrodynamique classique

Avant de discuter formellement les points évoqués précédemment, on peut les illustrer en les appliquant à la construction a posteriori de l’électrodynamique classique (non formulée comme une théorie de jauge). Les symétries du modèle sont alors le groupe des rotations spatiales SO(3), ainsi que les opérations conjugaison de charge , de parité , et renversement du temps . Pour SO(3), les représentations peuvent être indiquées par leur dimension. Pour les autres symétries (chacune associée à un groupe ), on indiquera comment se transforment les différentes grandeurs physiques par selon qu’elles changent de signe ou pas sous ces transformations. Les représentations des différentes grandeurs physiques, et de certaines de leurs dérivées sont récapitulées dans le tableau 1.1. On notera que les grandeurs et décrivent les propriétés d’une particule donnée, alors que les autres grandeurs sont des champs.

| Nom | Grandeur | SO |

|---|---|---|

| Champ électrique | ||

| Champ magnétique | ||

| Densité de charge | ||

| Densité de courant | ||

| Position | ||

| Charge |

| Grandeur | SO |

|---|---|

L’écriture d’équations dans des représentations données est très contrainte. Postulons que l’on cherche des équations de champs pour l’électromagnétisme, avec la condition qu’elles sont du premier ordre en les champs, linéaires, et sourcées par les densités de charge et de courant. Les seules équations possibles sont alors les suivantes, où l’on indique à chaque fois la représentation dans laquelle est l’équation sous SO.

| (1.1) | |||||

| (1.2) | |||||

| (1.3) | |||||

| (1.4) |

Les sont des constantes réelles qui ne rentrent pas en compte dans les produits de représentations111Ces constantes ne sont en général pas arbitraires, mais des puissances des différentes constantes fondamentales associées aux lois étudiées. Dans le cas de l’électromagnétisme du vide, cela donne des constantes de la forme .. On reconnait aisément la forme des équations de Maxwell. Cette écriture montre aussi qu’une densité de charge qui sourcerait le champ magnétique (une densité de monopôles magnétiques) devrait être décrite par un scalaire de parité négative, ce qui n’existe pas en physique classique.

On peut de même essayer de construire la force qui s’exerce sur une particule dans un champ électromagnétique, en supposant qu’elle est linéaire en les champs électromagnétiques. Une force est dans la même représentation que le vecteur accélération, à savoir sous SO, une dérivation par rapport au temps rajoutant simplement un signe à la façon dont la grandeur physique se transforme sous renversement du temps. Les champs électromagnétiques n’étant pas invariants sous conjugaison de charge, il est nécessaire d’introduire une grandeur physique caractérisant la particule et n’étant pas invariante sous cette opération de symétrie. Ce rôle est joué par sa charge électrique, permettant d’écrire une force électrique en . Il n’est par contre pas possible d’utiliser directement le champ magnétique, et il est nécessaire de construire une force magnétique à l’aide d’un produit de représentations. Sans introduire d’autres grandeurs que celles décrivant la particule, et restant linéaire vis-a-vis du champ, la seule possibilité est . On retrouve bien la force de Lorentz.

Cette construction a posteriori est avant tout didactique. Cependant, elle montre bien qu’une fois déterminées les symétries d’un système, ainsi que les représentations sous ces symétries des différentes grandeurs physiques le décrivant, la nécessité de n’égaler que des grandeurs dans la même représentation donne des contraintes très fortes sur le système. Nous reviendrons dans la section 1.6 sur les hypothèses supplémentaires qui ont été prises, dans le cadre d’une discussion plus générale sur la construction de théories physiques.

1.3 Théorème de Wigner et construction d’une action

Dans cette section, nous décrivons de façon plus formelle les deux points de la section 1.1. Cette formulation mathématique ainsi que les résultats associés sont éminemment importants dans la cadre de la construction de modèles en physique théorique, puisqu’ils posent la base de la description mathématique des objets physiques, ainsi que des équations régissant leur évolution. Sauf précision contraire, nous nous plaçons à présent dans le cadre de la théorie quantique des champs.

Dans une théorie quantique, les objets physiques sont décrits par des rayons vecteurs normés, repérés par des vecteurs (ou kets) d’un espace de Hilbert et définis à une phase près. Les observables sont définies par des opérateurs hermitiens , dont les valeurs propres sont les seuls résultats possibles des processus de mesures associés à ces observables, avec comme probabilité , notant le vecteur propre de associé à la valeur propre tel que . Dans ce cadre, les transformations de symétrie sont définies comme les transformations s’appliquant à tous les rayons vecteurs et qui ne changent pas les probabilités de mesure, i.e. telles que les nouveaux états et après transformation vérifient .

Le théorème de Wigner [1, 2], démontré au début des années 30, énonce sous ces seules hypothèses que les transformations de symétrie sont représentées sur l’espace de Hilbert par des opérateurs soit linéaires et unitaires, soit antilinéaires et antiunitaires. Les transformations qui peuvent être reliées continument à l’identité doivent être représentées par un opérateur linéaire et unitaire, le cas antilinéaire et antiunitaire étant principalement lié au renversement du temps. Le fait que les représentations doivent être unitaires n’impose pas de n’utiliser que des groupes unitaires dans leur représentation de définition, tant que les représentations qu’on utilise sont bel et bien unitaires. Cela permet cependant d’exclure les groupes qui n’ont pas de représentations unitaires, comme c’est le cas par exemple de SO(11) [3].

Comme discuté dans la section 1.1, les transformations de symétrie forment un groupe, puisqu’une composition de transformations qui ne changent pas les probabilités garde cette propriété, et qu’on peut définir les transformations inverses et identité. Les transformations de symétrie sont donc décrites sur l’espace de Hilbert par des représentations linéaires de ces groupes de symétrie222Ces représentations peuvent a priori être projectives car les états sont repérés par des rayons vecteurs. Cependant, et dans le cadre des groupes de Lie, on peut se ramener à des représentations non projectives si les charges centrales apparaissant dans les relations de structure de l’algèbre de Lie peuvent être absorbées dans les générateurs, et si le groupe est simplement connexe [2]. Pour un groupe non simplement connexe, on pourra considérer son recouvrement universel, qui aura lui des représentations non projectives.. Dans le cas des groupes continus (et donc des représentations linéaires et unitaires), la notion de groupe de Lie apparaît naturellement si on suppose que ces groupes peuvent être décrits par un nombre fini de paramètres réels.

En théorie des champs, on construit alors les modèles théoriques à partir d’une action. Cette action est une fonctionnelle qui s’écrit sous la forme

| (1.5) |

où est la densité locale de Lagrangien, et où désigne un ensemble de champs dans des représentations du groupe complet de symétrie. On a ici présupposé qu’on étudiait une théorie invariante par translation, et que le Lagrangien ne dépendait donc pas explicitement de . En général, on demande que cette action construite à partir d’un Lagrangien soit réelle, donne des équations classiques du mouvement au maximum du second ordre (nous y reviendrons dans la section 1.6), et soit invariante sous les transformation du groupe de Poincaré [4]. Les groupes de transformation qui laissent l’action invariante sont les groupes de symétrie du modèle étudié, qui peuvent décrire des symétries aussi bien globales que locales. En d’autres termes, l’action doit être un singlet de toutes les symétries de la théorie physique étudiée, y compris le groupe de Poincaré. Cette propriété de l’action implique que toutes les équations du mouvement sont bien dans une représentation donnée, car celles-ci sont obtenues en variant l’action par rapport à un champ, ce qui donne une équation dans la représentation conjuguée de ce champ. Cette définition des symétries comme les transformations qui laissent invariante l’action d’un système physique sera celle qui sera utilisée par la suite. Elle est équivalente à la définition liée à l’invariance de toutes les mesures physiques, mais plus simple à utiliser.

La description d’un système par une action est plus restrictive que la simple donnée d’un ensemble d’équations différentielles décrivant l’évolution de ses différents paramètres, car toutes les équations différentielles doivent découler d’une même action. Le formalisme de l’action donne cependant un cadre naturel à la description de l’évolution d’un système possédant des lois de conservation333Ce n’est donc pas étonnant si il est difficile de décrire dans le cadre d’une action des équations impliquant des phénomènes dissipatifs, comme les équations de Navier-Stokes.. En effet, lorsqu’on décrit un système de particules possédant des quantités conservées, la diminution de cette quantité conservée pour une particule devra être compensée par l’augmentation de cette même quantité pour d’autres particules, impliquant un couplage entre les équations d’évolution des différentes particules. C’est ce couplage entre les différentes équations que permet l’action, en plus de faire un lien direct entre les symétries et les quantités conservées via le théorème de Noether (voir la section 1.4). En d’autre termes, la description d’une théorie à l’aide d’une action revient à exprimer les couplages à l’aide de vertex d’interaction. Les lois de conservation apparaissent alors au niveau des vertex, par exemple par la conservation des nombres quantiques sur chaque vertex pour les théories quantifiées. Et les liens entre les différentes équations régissant les évolutions des particules sont liés au fait que celles-ci interagissent par les mêmes vertex : si un électron peut réagir en émettant ou absorbant un photon, alors un photon peut être absorbé par un électron ou un positron, et se transformer en une paire électron-positron, mais ne peut pas par exemple se transformer en un ou plusieurs électrons. Cette dernière considération sur les équations d’évolution de l’électron puis du photon montre bien le lien direct entre les équations d’évolution et les lois de conservation.

Le théorème de Wigner et la description d’une théorie par son action sont des éléments centraux pour construire des modèles physiques. L’approche moderne, plus systématique, consiste plutôt à construire des théories à partir du haut, c’est à dire en postulant initialement des groupes de symétrie et les représentations associées, et en étudiant les théories physiques qu’il est alors possible d’écrire. L’approche historique a plutôt consisté à construire des théories par le bas, étudiant a posteriori les symétries des modèles étudiés et en tirant les conséquences mathématiques.

1.4 Symétries et quantités conservées, théorème de Noether

Une conséquence très forte des symétries d’un système physique est la présence de quantités conservées indépendantes lors de l’évolution temporelle de celui-ci. Ce résultat est décrit par le théorème de Noether [5], formulé en 1918, qui énonce que lorsqu’une action est invariante sous les transformations d’un groupe de symétrie continu, il existe autant de quantités conservées dans le temps que de transformations infinitésimales associées au groupe de symétrie, soit la dimension du groupe de symétrie. En pratique, lorsqu’une loi de conservation apparaît dans une théorie, on cherche systématiquement la symétrie continue associée, et réciproquement.

Explicitons ce théorème, valide pour une théorie décrite par une action, à partir des notations de la formule (1.5) [4, 2, 3]. On peut écrire la transformation infinitésimale du champ associée à un groupe de symétrie continu de dimension , et décrite par un jeu de paramètres pour – voir le complément 6.1 pour plus de détails –, comme

| (1.6) |

Cette transformation infinitésimale laisse l’action invariante, ce qui signifie que la variation du Lagrangien est une dérivée totale :

| (1.7) |

Reliant ces deux variations, et utilisant une intégration par partie ainsi que les équations du mouvement, on obtient courants conservés, à savoir

| (1.8) |

tels que

| (1.9) |

formulation standard d’une loi de conservation en théorie des champs. Les charges conservées sont obtenues en intégrant la composante temporelle des courants sur l’espace,

| (1.10) |

et vérifient bien

| (1.11) |

ce qui se montre en utilisant le théorème de Green-Ostrogradski. En fait, le terme en n’est non nul que si la symétrie correspond à une transformation générale des coordonnées en plus du champ, et il alors possible d’exprimer en fonction de cette transformation444L’écriture complète de l’équation (1.6) est alors, pour une transformation infinitésimale, et en notant avec des primes les grandeurs après la transformation, (1.12) Et pour une transformation de coordonnées (où l’on rappelle que est un indice lié au groupe de symétrie), on a [3] (1.13) . Ce n’est pas le cas pour les symétries dites internes, qui laissent invariant le Lagrangien et pas seulement l’action, et où l’on a alors simplement

| (1.14) |

On peut considérer comme premier exemple le cas du Lagrangien associé à un spineur de Weyl (voir la section 2.4 pour plus de détails), qui s’écrit pour un spineur gauche

| (1.15) |

Ce Lagrangien est invariant sous la transformation globale

| (1.16) |

lié à un groupe de symétrie abélien U(1). On en déduit la conservation du courant

| (1.17) |

qui a comme charge conservée

| (1.18) |

ce qui correspond à la conservation du nombre de particules. Dans le cas ou plusieurs particules sont chargées sous le même groupe abélien, il est nécessaire d’introduire une charge sous les transformations U(1) pour chacun des champs. Par exemple pour un Lagrangien

| (1.19) |

associé à une symétrie globale

| (1.20) |

la charge conservée est

| (1.21) |

Ceci montre la conservation du nombre de particules pondéré par les charges de celles-ci, ou en d’autres mots la conservation de la charge totale des particules.

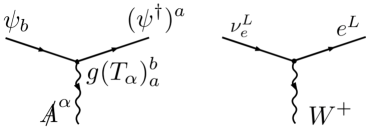

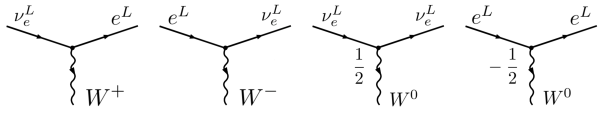

Les calculs sont exactement similaires pour une symétrie locale associée à des fermions, le couplage avec le champ de jauge n’entrant pas dans le courant car n’impliquant pas de dérivées. Dans le cas général, les quantités conservées ne seront cependant pas toujours associées à des charges. Pour les symétries associées à des groupes de Lie non abéliens, il y a par exemple autant de charges conservées que le rang du groupe de symétrie, puisque ces charges sont associées à des symétries U(1) qui commutent. Les autres quantités conservées sont alors liées à la structure des transformations de symétries. Nous y reviendrons plus en détails dans la section 4.3.

La discussion sur le lien entre les symétries et les quantités conservées a été faite dans un cadre classique. En pratique, il arrive que les lois de conservation liées à des symétries ne soient plus vérifiées après quantification des théories. Ces violations des lois de conservation après quantification, rendant généralement caduques les modèles où elles apparaissent, sont nommées anomalies. Il est à noter que dans certaines théories de jauge, plusieurs anomalies distinctes peuvent s’annuler entre elles pour un contenu en matière particulier ; c’est notamment le cas du Modèle Standard de la Physique des particules, comme nous le discuterons ultérieurement.

1.5 Quantification et renormalisation

Bien que le théorème de Wigner concerne les grandeurs quantiques, la construction de l’action d’une théorie physique a pour l’instant été discutée au niveau classique. Le passage de la description classique à la description quantique nécessite donc un processus dit de quantification. Plusieurs processus équivalents de quantification existent, chacun d’eux mettant en avant certaines propriétés particulières des théories (unitarité, covariance, etc.). À la méthode historique de la quantification canonique, consistant à promouvoir les observables physiques en opérateurs quantiques et à introduire les relations de commutations dites canoniques entre variables conjuguées, on préfère à présent l’approche moderne de la quantification par l’intégrale de chemin [6, 7, 8]. Nous présentons ici les résultats de base de cette quantification sans nous attacher aux méthodes calculatoires associées et au formalisme mathématique sous-jacent.

Dans la quantification par l’intégrale de chemin555Cette quantification est initialement écrite à partir de la formulation Hamiltonienne de la théorie, et certaines précautions doivent être prises avant d’arriver à la forme écrite en fonction du Lagrangien, notamment lorsque la théorie contient des degrés de liberté fermioniques ou de jauge., la probabilité pour un champ de passer d’un état à un temps à un état à un temps est donnée par

| (1.22) |

où l’on a exceptionnellement fait apparaître le facteur . La première intégrale est calculée sur toutes les configurations classiques du champ telles que celui-ci vaut en et en . La mesure d’intégration contient un certain nombre de normalisations que nous ne préciserons pas. Chacune des configurations classiques apparaît avec un facteur , qui est un terme oscillatoire. Il est cependant possible d’identifier ce terme à un facteur de Boltzmann après passage en temps euclidien (ce qui correspond à une rotation dite de Wick). Il est possible de rajouter un terme de source classique , apparaissant sous la forme

| (1.23) |

ce qui est notamment très utile à des fins calculatoires666Les termes apparaissant dans les calculs de théorie quantique des champs sont principalement exprimés à l’aide des fonctions de Green, dont le calcul est donc central. Notant les vides asymptotiques à et utilisant les notations des équations (1.27) et (1.22), ces fonctions de Green s’écrivent (pour une théorie à un champ scalaire) (1.24) où l’on a utilisé des notations concises pour les coordonnées d’espace-temps. Introduisant comme fonction génératrice l’amplitude de transition des vides asymptotiques en présence d’une source extérieure (1.25) les fonctions de Greens s’obtiennent alors via (1.26) . Il est aussi possible de calculer les éléments matriciels d’opérateurs locaux à des points d’espace-temps via

| (1.27) |

où désigne le champ quantique associé au champ classique , et où désigne le produit chronologique. Ces considérations données ici pour un unique champ scalaire se généralisent à tout type de champ.

Dans la limite classique , les variations de phase pour des trajectoires adjacentes sont très importantes, et toutes les contributions vont s’annuler par interférence sauf pour les configurations où l’action est stationnaire. On retrouve donc bien les trajectoires classiques comme les extrema de l’action. Dans le cas général, toutes les configurations possibles pour les champs (aussi appelés les trajectoires des champs) jouent un rôle dans l’obtention des résultats de mesure, rendant les calculs analytiques impraticables. Une approche perturbative est donc privilégiée quand elle est possible, la plus simple d’entre elle consistant à faire des développement en puissance de (ce qui permet par exemple de calculer une action classique effective prenant en compte les premières contributions quantiques). En physique des particules, il est commode de considérer la propagation de particules « libres » dont l’interaction est traitée ensuite de façon perturbative. C’est par exemple le cas pour l’électrodynamique quantique, dont la constante de couplage vaut . Le calcul de l’intégrale de champ consiste alors à calculer ordre par ordre tous les diagrammes de Feynman correspondant à la réaction étudiée, ceux-ci décrivant des particules libres réagissant via des vertex d’interactions.

La notion de particule « libre » est cependant une notion idéale difficile à définir, l’auto-interaction d’une particule avec elle-même étant par exemple toujours présente777Dans le cadre de l’électrodynamique quantique, traiter la notion de particule « libre » revient à ignorer l’interaction électromagnétique.. Pour prendre en compte ces auto-interactions et décrire des particules réelles, on introduit des grandeurs dites habillées, en opposition aux grandeurs nues liées aux particules libres idéales (ce sont ces grandeurs nues qui apparaissent dans le Lagrangien). La masse habillée d’un électron prend alors en compte l’auto-interaction d’un électron avec lui-même lors de sa propagation, et se calcule en sommant les contributions de tous les diagrammes de Feynman écrits à partir des grandeurs nues de la théorie, comme décrit dans la figure 1.1. Une théorie décrite par ses grandeurs habillées est dite renormalisée, la renormalisation devant être effectuée pour les masses des particules comme pour les constantes de couplages des interactions [9].

Une caractéristique particulière des théories quantiques est que la valeur des paramètres habillés d’une théorie dépend de l’échelle d’énergie considérée (ou, de manière équivalente, des longueurs caractéristiques considérées). C’est une conséquence des procédés de régularisation utilisés pour renormaliser une théorie. En effet, les calculs de masses habillées comme celui présenté dans la figure 1.1 donnent en général des résultats infinis, et il est nécessaire d’introduire un procédé dit de régularisation ainsi que des contre-termes infinis pour obtenir des résultats finis. Ces procédés peuvent être étudiés de manière non-perturbative, mais ils sont généralement considérés ordre par ordre. Les régularisations font alors apparaître une dépendance explicite des grandeurs renormalisées en l’échelle d’énergie considérée. En conséquence, les masses des particules et les couplages associés aux interactions ont des valeurs qui dépendent de l’échelle d’énergie à laquelle ils sont mesurés.

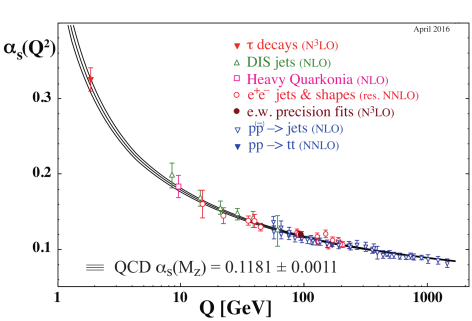

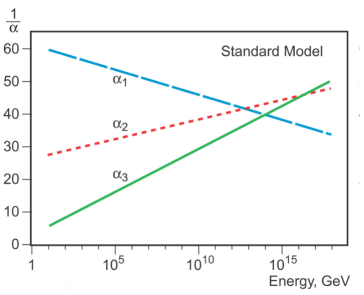

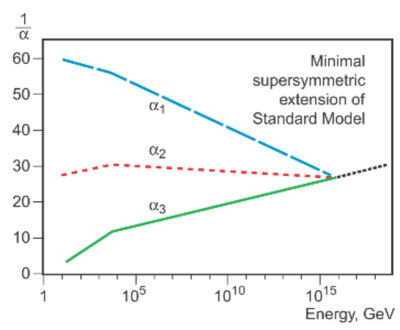

Ces résultats, conséquences directes du processus de quantification des théories des champs, sont bien observés expérimentalement. L’exemple de la renormalisation de la constante de couplage des interactions fortes en fonction de l’énergie est donné figure 1.2. Historiquement, l’apparition d’infinis dans les processus de renormalisation et l’utilisation de régularisation pour les gérer a été considéré comme un problème central des théories quantiques des champs. Il est cependant intéressant de noter que sans l’apparition d’infinis et l’introduction de régularisations pour obtenir des résultats finis, la renormalisation des grandeurs physiques ne dépendrait pas de l’échelle d’énergie, ce qui contredirait les observations expérimentales. Dans ce cadre, l’apparition de tels infinis semble donc nécessaire pour écrire une théorie quantique cohérente.

En pratique, la possibilité de renormaliser une théorie n’est pas garantie. Pour certaines théories, dite non-renormalisables, il est nécessaire d’introduire une quantité infinie de contre-termes, ce qui rend impossible l’obtention de résultats finis au dessus de certaines échelles d’énergie. Les termes Lagrangiens ayant des comportements renormalisables ou non-renormalisables sont classifiés888Le critère introduit ici permet de déterminer les termes qui sont « power counting renormalizable ». Il peut être possible d’obtenir des théories incluant des termes ne validant pas ces conditions mais qui sont renormalisables suite à l’annulation des contributions non renormalisables individuellement. De telles théories sont cependant très contraintes.. On les écrits pour cela sous la forme

| (1.28) |

sans spécifier les spins des différents champs (on rappelle que l’action est adimensionnée, et que est de dimension , les dimensions étant comptées via ). Dans le cas où l’on ne considère que des scalaires, des spin , et des vecteurs sans masse – de dimensions respectives 1, et 1 –, les termes renormalisables sont alors ceux qui ont un pré-facteur de dimension positive ou nulle. Exprimé différemment, les termes renormalisables sont des produits de champs de dimension inférieure ou égale à 4. Ainsi, des termes comme , ou sont renormalisables, mais pas , ou . Ces résultats, valables en dimension 4, se généralisent aisément pour des espaces de dimension différente.

1.6 Théories fondamentales et effectives

Il est à présent admis que les théories physiques fondamentales doivent être décrites dans un formalisme quantique. Dans le cadre de la théorie quantique des champs, seuls les modèles ne comportant que des termes renormalisables peuvent être décrits à toutes les échelles d’énergie. Cela ne signifie cependant pas que l’inclusion de termes non-renormalisables dans une théorie lui fait perdre son pouvoir prédictif à toutes les échelles d’énergie. Les constantes de couplage des termes non renormalisables étant dimensionnées, elles font en effet apparaître naturellement une échelle d’énergie caractéristique. Notant

| (1.29) |

la constante de couplage d’un terme non renormalisable de dimension , on peut alors montrer que les fonctions de Green à l’ordre pour des échelles d’énergie se comportent après régularisation en [9]

| (1.30) |

Ces fonctions de Green impliquent des résultats divergents pour des échelles d’énergie plus grandes que l’échelle caractéristique , mais elles sont également rapidement supprimées pour des échelles d’énergie petites devant . Les termes non-renormalisables ne sont donc pas problématiques à toutes les échelles d’énergie, mais sont au contraire négligeables en dessous de certaines énergies caractéristiques.

Cette propriété implique une séparation des échelles d’énergie : étudiant un modèle à une énergie donnée, les termes pertinents du point de vue phénoménologique seront généralement seulement les termes renormalisables. Si on considère que seuls les termes renormalisables sont fondamentaux du point de vue de la description quantique d’une théorie, il est donc possible d’écrire une théorie fondamentale valable à certaines échelles d’énergie sans préjuger de sa validité à toutes les échelles d’énergie. Ainsi, et même si la description à basse énergie fait apparaître des termes non-renormalisables à haute énergie, ceux-ci sont supprimés en loi de puissance à basse énergie et peuvent donc y être ignorés. C’est cette séparation des échelles d’énergie qui justifie la recherche de théories fondamentales, dans un domaine de validité donné, par l’investigation de modèles ne comportant que des termes renormalisables.

Le Modèle Standard de la physique des particules peut ainsi être considéré comme une théorie fondamentale, dont on considère à l’heure actuelle qu’elle est valable jusqu’à des énergies maximales de l’ordre de GeV – voir la section 7.7 –. Dans ce cadre, il est possible d’introduire la physique des particules et ses outils théoriques de façon plutôt naturelle si on part du principe qu’on cherche à décrire une théorie fondamentale et donc renormalisable. C’est ce que l’on fera par la suite en discutant la construction et les propriétés des théories de jauge et du mécanisme de Higgs de brisure spontanée de symétrie dans la partie II, qui serviront à construire le Modèle Standard et les théories de grande unification dans la partie III.

L’utilisation de théories ne comportant que des termes renormalisables n’est cependant pas toujours possible, ou du moins pas nécessairement adaptée au phénomène que l’on souhaite décrire. L’interaction gravitationnelle, dont aucune description quantique satisfaisante n’est admise à l’heure actuelle, en est un exemple. L’étude pratique des interactions fortes en est un autre, l’obtention de résultats comparables avec l’expérience étant beaucoup plus aisé à partir de théories effectives qu’avec l’utilisation de la seule chromodynamique quantique. D’autres hypothèses que la renormalisabilité sont alors introduites afin de limiter les termes qu’il est possible d’écrire, la première d’entre elle étant de n’utiliser que des termes n’impliquant pas d’instabilités. Cette approche effective est notamment utilisée pour construire des théories de gravité modifiée, ce que nous développerons dans les parties V et VI.

Sans prétendre donner une classification précise des théories fondamentales et effectives999Le Modèle Standard de la physique des particules peut par exemple être considéré comme une théorie effective du fait qu’il ne décrit pas la physique à très haute énergie., ces dernières sont nécessaires lorsque l’état de vide d’une théorie nécessite une description compliquée, ou n’est pas bien compris à un niveau fondamental. Les champs apparaissant dans de telles théories seront liés à des excitations autour d’un état du vide dont la description exacte n’est pas forcément connue. Ces excitations ne seront alors pas identifiées à des particules élémentaires, comme on aura tendance à le faire pour les théories fondamentales. C’est par exemple le cas pour l’interaction gravitationnelle – où la description du vide quantique de la théorie à un niveau fondamental pose problème –, ou pour les interactions fortes – où les états réels sont très difficiles à décrire aux énergies où le confinement a lieu, voir la section 7.6.

On peut conclure cette section en appliquant les méthodes des théories fondamentales et effectives à la construction de l’électrodynamique classique. Construisant cette théorie à partir de la théorie des groupes, il avait alors été choisi de ne garder pour les équations du mouvement que des termes linéaires en les dérivées premières des champs électromagnétiques et en les sources. Écrivant une théorie renormalisable pour un champ vecteur sans masse couplé à de la matière – décrite par des fermions –, le Lagrangien ne peut contenir que des termes de la forme , ou , où est le champ fermionique décrivant la matière. Différenciant ces termes par rapport au champ vecteur, on obtient des termes en et en , ce qui se ramène aux précédentes hypothèses de linéarité menant aux équations de Maxwell. On peut aussi chercher à construire cette théorie d’un point de vue effectif. Par exemple, l’article [11] montre qu’en espace plat, l’extension la plus générale d’une théorie de jauge abélienne issue d’une action invariante sous les transformations de jauge et de Lorentz, et impliquant un Lagrangien et des équations du mouvement au maximum de degré deux en le champ de jauge – i.e. sans instabilité d’Ostrodraski –, a des équations du mouvement au maximum linéaire en les dérivées secondes de ce champ. Cette approche effective ramène donc également aux équations de Maxwell pour des équations écrites en fonctions des champs électromagnétiques.

1.7 Conclusion

On a discuté dans ce chapitre les principes sur lesquels reposent la construction moderne de théories physiques. Les symétries jouent un rôle fondamental dans cette construction, puisqu’elles restreignent considérablement les grandeurs physiques qu’il est possible d’écrire, ainsi que les équations qui peuvent relier ces grandeurs. Les symétries, liées à des quantités conservées, justifient également la description des théories physiques par une action, celle-ci permettant de relier directement les symétries continues aux invariances grâce au théorème de Noether. Ces outils sont alors utilisés pour rechercher des théories que l’on peut quantifier, et qui sont donc renormalisables, ou des théories effectives, décrivant les degrés de liberté pertinents pour l’étude d’une phénoménologie.

Dans cette discussion, il a été nécessaire d’introduire des champs pour décrire les grandeurs physiques. Ces champs existent dans l’espace de Minkowski, dont les différentes symétries sont contenues dans le groupe de Poincaré. Il est alors possible d’appliquer les outils que l’on vient de développer à ces symétries pour étudier la structure de ces champs. Il convient alors de faire la distinction entre les représentations unitaires du groupe de Poincaré, symétrie globale permettant de décrire les états physiques liés au concept de particule, et les représentations covariantes du groupe de Lorentz, nécessaire pour écrire un Lagrangien. De cette distinction émerge le concept de symétries de jauge.

Chapitre 2 Symétries globales, particules, degrés de liberté physiques et de jauge

2.1 Symétries globales, notion de particules

Les symétries globales sont les premières à avoir été comprises en physique. Ces symétries sont liées à des transformations similaires en tout point de l’espace-temps et qui laissent invariante l’action des systèmes physiques étudiés. Elles peuvent agir sur les champs comme sur les coordonnées de l’espace-temps. Les exemples les plus courants en sont les transformations du groupe de Poincaré, du groupe de Lorentz111Dans tout ce document, et sauf indication contraire, nous désignons par groupe de Lorentz non pas le groupe de Lorentz complet (associé aux transformations qui laissent invariante la contraction de deux quadrivecteurs), mais sa composante propre et orthochrone, regroupant les transformations de déterminant positif et laissant invariant le signe de la composante temporelle des quadrivecteurs. Ce sous-groupe est la composante connexe de l’identité du groupe complet, et forme donc un groupe de Lie, correspondant à SO(3,1). Cette distinction est importante, car elle permet de séparer les transformations liées aux boosts et aux rotations spatiales des opérations de parité et de renversement du temps, contenus dans le groupe de Lorentz complet. Par exemple, on dit souvent que le modèle standard est invariant sous les transformations de Lorentz, ce qui est incorrect si on considère la forme complète qui contient et ., les permutations entre particules identiques, ou bien les conjugaison de charge , opération de parité , et renversement du temps .

Ces symétries étant identiques en tout point de l’espace-temps, elles peuvent être considérées comme liées à une redéfinition des grandeurs physiques : on peut décrire exactement la même physique avant et après une telle transformation. L’exemple le plus commun est le cas de la description d’une position dans un espace tri-dimensionnel doté d’une symétrie globale par rotation décrite par le groupe SO(3). On peut y décrire un vecteur par ses coordonnées cartésiennes , sans que ces coordonnées aient un sens intrinsèque, car toute rotation du système permet une description équivalente via un nouveau jeu , où les nouvelles coordonnées sont décrites par une combinaison linéaire des anciennes. En conséquence, on ne peut pas identifier de façon univoque des grandeurs reliées par des transformations de symétrie globale, ces grandeurs nécessitant une convention pour être différenciées par un détecteur, et il faut les considérer comme différentes composantes de la description d’un même objet. Par exemple, quand on divise un ensemble de particules identiques en celles qui ont un moment magnétique sur une direction donnée de et , n’aurait-on pas pu choisir sans perdre de généralité les signes opposés, de même qu’une autre direction de mesure ?

Cela nous amène à associer les états à une particule, que nous appellerons plus simplement particules, aux représentations irréductibles du groupe des symétries globales du système étudié. Conventionnellement, on les lie souvent uniquement aux représentations irréductibles du groupe de Lorentz inhomogène SO(3,1) [2], produit semi-direct du groupe des translation de l’espace temps et de Lorentz222C’est un produit semi-direct car ayant effectué une translation de vecteur , une transformation de Lorentz ultérieure va être aussi appliquée sur cette contribution aux nouvelles coordonnées.. Cependant, suivant la discussion précédente, il n’y a pas de raison d’ignorer d’autres symétries globales associées au système physique en question. En pratique, nous partirons du groupe de Lorentz inhomogène, et identifierons ensuite comme différents états internes d’une même particule les représentations irréductibles de ce groupe reliées entre elles par d’autres symétries globales. De plus, et même si nous allons appliquer par la suite ces considérations principalement aux particules fondamentales du Modèle Standard, elles sont aussi valides pour des particules non fondamentales, comme des protons ou des molécules.

Les symétries que l’on considère usuellement pour construire le Modèle Standard de la physique des particules sont seulement les transformations du groupe de Lorentz inhomogène. Le Modèle Standard a cependant d’autres symétries globales, comme la transformation simultanée sous , , et , notée . L’invariance d’une théorie sous peut être démontrée à partir de son invariance sous les transformations de Lorentz. C’est le théorème , démontré dans les années 1950 [12]. Cela implique notamment qu’une violation de Lorentz peut être déduite d’une observation de la violation de la symétrie [13, 14]. Les transformations , et ne sont pas des symétries du Modèle Standard, ainsi que toute combinaison de deux de ces transformations. La violation de par les interactions faibles a été questionnée puis testée dès les années 50 [15, 16, 17], et la violation de a été observée dans les années 60 [18].

Certaines interactions du Modèle Standard contiennent cependant des symétries supplémentaires à celles du modèle complet, comme les interactions électromagnétiques et fortes qui sont invariantes sous transformation de parité. Toutes les particules soumises seulement à ces interactions n’interagiront donc que par des vertex similaires pour des états reliés par parité, permettant d’identifier ces états comme états internes d’une même particule. C’est par exemple le cas des états de polarisations circulaires gauche et droite du photon.

2.2 Représentations unitaires, degrés de liberté physiques, spin

En conséquence de la discussion précédente, les représentations irréductibles du groupe de Lorentz inhomogène jouent un rôle très important dans la construction de modèles physiques. Pour se conformer au théorème de Wigner, on identifie les particules aux représentations irréductibles unitaires. Cela permet notamment d’identifier le nombre de composantes associées à chacune de ces représentations, qui sont associées aux degrés de liberté physiques.

Pour le groupe des translations, ces états à une particule sont repérés par leur valeur propre pour l’opérateur , leur quadri-impulsion . On peut alors isoler l’action du groupe des translations sur ces états dans un facteur de phase pour les translations . L’invariant relativiste associé est , qui vaut pour les particules massives de masse et 0 pour les particules sans masse (on ne discute pas ici de la possibilité d’avoir des tachyons de masse carré négative). Les états internes sont alors décrits par les représentations irréductibles du groupe d’invariance de ce quadrivecteur333Une façon plus rigoureuse de décrire ces représentations irréductibles passe par l’introduction des deux opérateurs de Casimir associés à SO(3,1), qui sont les contractions avec eux-même du vecteur impulsion et du vecteur de Pauli-Lubanski, (2.1) avec le tenseur décrivant les boosts et les rotations spatiales. Les valeurs propres associées redonnent effectivement la masse des particules, ainsi que leur spin ou hélicité selon que celles-ci ont une masse ou pas.. Il est plus simple de visualiser le groupe d’invariance en effectuant préalablement une transformation de Lorentz pour mettre le quadrivecteur impulsion sous une forme standard. On obtient les résultats suivants :

-

—

Pour les particules de masse non nulle, il existe un référentiel dans lequel on peut mettre le vecteur impulsion sous la forme . Le groupe d’invariance associé est donc le groupe SO(3) des rotations spatiales. Les représentations irréductibles sont décrites par leur spin , qui prend des valeurs demi-entières ou entières, la projection de spin sur un axe prenant des valeurs . Les états sont donc décrits par leur masse , leur spin , une impulsion spatiale , et leur projection de spin . Les particules massives de spin ont donc degrés de liberté.

-

—

Pour les particules de masse nulle, il existe un référentiel dans lequel on peut mettre le vecteur impulsion sous la forme . Le groupe d’invariance associé est ISO(2), composé des rotations autour de l’axe de propagation, et des translations sur les axes perpendiculaires, l’impulsion en question décrivant une onde plane d’extension spatiale infinie. Des représentations continues sont possibles, mais ne semble pas réalisées dans la nature. Les représentations restantes sont caractérisées par leur hélicité, associée à la valeur propre de projetée sur l’axe de propagation, et égale à avec le spin de la représentations. Les deux états d’hélicités opposées ne sont pas reliés par une transformation de Lorentz, mais s’échangent sous opération de parité444Ils ne sont donc identifiés a priori comme états internes d’une même particule que dans le cadre de théories invariantes sous parité (comme les deux états de polarisation du photons pour l’électromagnétisme), et pas dans le cas général..

Ces représentations unitaires sont très utiles pour comptabiliser le nombre de degrés de liberté nécessaires pour décrire chaque type de particule, que nous appellerons aussi degrés de liberté physique. Elles ne sont cependant pas écrites dans un formalisme covariant, puisque définies vis-à-vis du groupe d’invariance de la quadri-impulsion des particules, ce qui les rend difficilement utilisables pour écrire une théorie invariante sous les transformations de Lorentz, ce qui est nécessaire pour écrire un Lagrangien. Par exemple, la définition du spin d’une particule est explicitement liée aux rotations spatiales seulement. Il est donc nécessaire d’écrire les champs dans un formalisme covariant lié aux représentations du groupe de Lorentz, qui ne seront pas unitaires, et de voir comment ces représentations sont liées aux représentations unitaires associées aux particules.

2.3 Représentations covariantes, degrés de liberté de jauge

Pour décrire les représentations irréductibles du groupe de Lorentz, il est commode de se ramener à un produit de groupes simples compacts, en utilisant l’identité SO(3,1)SU(2)SU(2) pour son algèbre complexifiée. En effet, les relations de structure reliant les générateurs des rotations et des boosts étant

| (2.2) |

l’identification s’obtient à partir des générateurs

| (2.3) |

qui ont bien des relations de commutations correspondant à deux SU(2) découplés :

| (2.4) |

On peut alors décrire les représentations de SO(3,1) par les représentations associées à chaque SU(2), utilisant les représentations de spin, indicées par des entiers ou demi-entiers (les spins ne sont pas ici directement équivalents au spin « physique », qui est celui associé aux rotations spatiales). On décrit donc les représentations de SO(3,1) sous la forme , les décrivant la représentation sous chaque SU(2), et les produits de représentations s’obtiennent selon les règles standards de composition des spins pour chaque SU(2). Les deux groupes SU(2) apparaissant dans cette décomposition, et qui s’échangent sous opération de parité, sont notés et car leur représentations fondamentales de spin sont associées aux spineurs de Weyl de chiralités gauche et droite. Dans le cadre d’une théorie invariante sous opération de parité, ces deux groupes ne pourraient pas être identifiés de manière univoque. Cependant, les interactions du Modèle Standard n’ayant pas cette symétrie, ils sont effectivement distincts. Par convention, on considère que les fermions interagissant via les interactions faibles sont de chiralité gauche, les autres étant de chiralité droite.

Les représentations reliées aux particules élémentaires en physique des particules sont :

-

—

est la représentation de spin zéro, elle peut être scalaire ou pseudo-scalaire selon son comportement sous l’opération de parité.

-

—

correspond aux spineurs de Weyl de chiralité gauche, et aux spineurs de Weyl de chiralité droite. Ils ont deux composantes complexes, et se transforment l’un en l’autre sous la conjugaison complexe et la parité.

-

—

correspond aux spineurs de Dirac quand les spineurs gauches et droits sont indépendants, et aux spineurs de Majorana quand les spineurs gauches et droits sont complexes conjugués l’un de l’autre. Le spineur de Dirac a donc quatre composantes complexes, alors que le spineur de Majorana est réel et peut être décrit par deux composantes complexes.

-

—

est la représentation de spin 1 qui correspond aux 4-vecteurs.

-

—

est la représentation de spin 2 qui correspond aux 4-tenseurs de rang 2 symétriques sans trace555Ce type de tenseur a 9 degrés de liberté. En relativité générale, la métrique a dix degrés de liberté car elle correspond à une représentation réductible, somme de la représentation et . La composante scalaire de s’obtient en prenant sa trace..

Seules les représentations ou peuvent être réelles, les autres représentations étant complexes.

Nous avons ici fait le lien avec les représentations de spin 1, de spin 2, etc. Cependant, les représentations du groupe de Lorentz, qui sont non-unitaires, contiennent en général plus qu’une représentation unitaire liée à un type de particules, d’une façon imposée par leur structure. Pour obtenir le spin « physique » des représentations unitaires qu’elles contiennent, lié aux rotations spatiales, il suffit d’utiliser l’équation , qui donne que la représentation contient les représentations sous les rotations associées aux spins . Ainsi, la représentation quadrivecteur comporte bien un vecteur spatial et un scalaire spatial.

La notion de particule étant liée aux représentations unitaires, on voit que le fait de travailler avec un formalisme covariant va imposer certaines structures particulières. Un quadrivecteur est par exemple la façon la plus simple de décrire une particule de spin 1. Mais ce quadrivecteur décrit a priori la propagation de jusqu’à quatre degrés de liberté, et comporte un scalaire en plus du spin 1. Dans ces cas-là, même si certains degrés de liberté ne se propageront pas à cause de contraintes dans les modèles, il reste la possibilité d’avoir propagation de degrés de liberté non physiques. Ces degrés de liberté ne sont pas accessibles via des processus de mesure, et correspondent en conséquence à des redondances dans la description des systèmes, associées à des symétries – puisque leur valeur peut changer sans avoir un impact sur les processus de mesure – continues et locales – puisque les composantes non physiques sont des composantes d’un champ et donc des fonctions continues de l’espace-temps. Le concept de symétrie locale, décrivant ces degrés de liberté dits de jauge, émerge donc naturellement de cette construction.

Les scalaires et les spineurs n’incluent pas de degrés de liberté de jauge. En effet, la représentation triviale est la même pour tous les groupes, et les particules de spin , qu’elles soient massives ou non, propagent deux degrés de liberté, ce qui est aussi le cas des spineurs de Weyl gauches ou droits. La possibilité de degrés de liberté de jauge apparaît par contre naturellement pour les spins 1 et 2 décrits par des vecteurs et des tenseurs symétriques de rang 2. Le fait que ces champs soient massifs ou non est important, car il y aura dans le deuxième cas propagation de moins de degrés de liberté physiques pour autant de composantes dans les représentations covariantes, ce qui libérera plus de degrés de liberté qui pourront être associés à des symétries locales. En pratique, les champs vectoriels contiennent un degré de liberté de jauge lorsqu’ils décrivent des particules de spin 1 sans masse, et aucun degré de liberté de jauge lorsqu’ils décrivent des particules de spin 1 massives666On raisonne ici pour les Lagrangiens ne comportant qu’un terme cinétique standard, de même pour le terme de masse. Pour les Lagrangiens impliquant d’autres termes, une étude Hamiltonienne est nécessaire pour étudier les différents degrés de liberté..

On note finalement qu’écrits à partir de quadrivecteurs, et dans le cas où ils n’ont pas de masses, les deux d’hélicité d’une particule de spin 1 sont reliés notamment par la transformation . Cela implique qu’on peut les identifier comme deux états internes d’une même particule. Ce sera le cas notamment pour les deux états d’hélicité des bosons de jauge associés aux interactions faibles, même si cette interaction n’est pas invariante sous la parité.

2.4 Spineurs de Weyl, Dirac et Majorana, masse des fermions

L’introduction des représentations du groupe de Lorentz fait aussi apparaître une distinction entre deux particules de spin différentes, les spineurs de Weyl de chiralités gauches et droites. Dans une théorie invariante sous l’opération de parité, il est impossible de définir de manière univoque les différentes chiralités. Cependant, et comme l’invariance sous transformaiton de parité est brisée par les interactions faibles, on peut les différencier en identifiant les spineurs gauches à ceux qui sont couplés à l’interaction faible. Nous dénoterons ces spineurs à deux composants et , dans les représentations et du groupe de Lorentz. Leurs composantes sont des variables de Grassmann anticommutantes.

Dans la littérature, on introduit souvent les théories spinorielles via les spineurs de Dirac à quatre composantes, dans la représentation du groupe de Lorentz. Pour une théorie invariante sous parité, c’est la première représentation irréductible du groupe global de symétrie qu’il est possible d’écrire avec des spineurs, et il est donc légitime de l’utiliser comme point de départ. Cependant, pour une théorie qui n’est pas invariante sous parité, comme le Modèle Standard, il est a priori suffisant d’introduire les spineurs de Weyl pour décrire les particules élémentaires. Nous préférerons cette approche plus fondamentale, plutôt que de travailler dès le début avec des grandeurs invariantes sous parité, et d’introduire ensuite en complément les interactions faibles n’agissant que sur des sous-ensembles de ces grandeurs777Lorsque les interactions faibles sont introduites à partir de spineurs de Dirac, les projecteurs et sont utilisés pour écrire des termes spécifiques aux spineurs de Weyl de chiralités gauches et droites. Ces projecteurs vérifient (2.5) où l’on utilise les notations de l’équation (2.9). Cela permet par exemple d’écrire des couplages avec les bosons dans les dérivées covariantes qui ne concernent que les spineurs de chiralité gauche. Nous éviterons cependant cette description par des spineurs de Dirac, qui peut être particulièrement trompeuse et contre-intuitive lorsque les deux spineurs de Weyl qu’ils contiennent ne sont pas dans une même représentation du groupe de jauge..

Les spineurs de Weyl ont des propriétés plus restrictives que les spineurs de Dirac. En effet, une théorie décrivant un spineur de Weyl sans interaction avec d’autres champs ne peut pas comporter de terme de masse, car les contributions quadratiques en ces spineurs décrivant des termes cinétiques et de masse ne sont pas obtenues via les mêmes produits de représentations. Nous ferons ce raisonnement pour un spineur de Weyl gauche, sans perdre de généralité. Le terme cinétique, est construit en obtenant un terme quadrivectoriel quadratique en qu’on contracte avec une dérivée quadrivectorielle pour former un scalaire. Ce quadrivecteur étant obtenu via le produit , il nécessite l’introduction du complexe conjugué du spineur de Weyl, et s’écrit

| (2.6) |

le même terme avec un spineur d’hélicité droite s’obtenant en remplaçant par , vérifiant et .

| (2.7) |

Le terme de masse, quant à lui, est obtenu en construisant un scalaire via , donnant

| (2.8) |

Il n’est donc pas possible d’écrire un Lagrangien décrivant un spineur de Weyl massif sans perdre la conservation du nombre de particules, ce qu’on souhaite a priori imposer pour la dynamique d’une particule sans interaction.

Il est par contre possible d’écrire le Lagrangien d’un spineur de Dirac massif, décrivant en fait deux spineurs de Weyl de chiralités différentes en interaction. Ce spineur s’écrit

| (2.9) |

et on introduit aussi son adjoint de Pauli, défini comme . Les différentes contributions au Lagrangien s’écrivent alors

| (2.10) |

et

| (2.11) |

qui forment bien un Lagrangien conservant le nombre total de particules. Ce Lagrangien, qui peut aussi être considéré comme décrivant le couplage entre deux spin de chiralités différentes, exprime que la propagation massive de particules de spin nécessite une oscillation pendant la propagation entre une particule de chiralité gauche et une particule de chiralité droite.

Dans le cadre de la physique des particules, les interactions sont décrites par un certain nombre de symétries locales internes, auxquelles sont associées les nombres quantiques de chaque particule. La possibilité d’écrire un Lagrangien de Dirac nécessite alors que les particules associées aux deux spineurs de Weyl de chiralités différentes aient les mêmes nombres quantiques sous les symétries internes, puisque le Lagrangien doit être un singlet sous les transformations associées à ces symétries. C’est une hypothèse très forte, qui n’a pas de raison d’être vérifiée dans le cas général, et qui ne l’est d’ailleurs pas dans le Modèle Standard. Dans une théorie non invariante sous opération de parité, il faut donc décrire les particules de spin par des spineurs de Weyl sans termes de masse.

Pour finir cette section de façon exhaustive, il faut mentionner le cas particulier où il est possible d’écrire un terme de masse pour un spineur de Weyl. La non-conservation du nombre de particules n’est en effet interdite que pour les particules chargées sous des symétries internes, car elle implique alors la violation des lois de conservation des nombres quantiques associées à ces symétries. Mais une telle non-conservation est possible dans le cas d’une particule qui n’est chargée sous aucune symétrie interne, et qui est donc sa propre anti-particule. C’est le cas d’un spineur de Majorana, qui peut être décrit soit simplement pas un spineur de Weyl, soit par un spineur à quatre composantes rassemblant un spineur de Weyl et son complexe conjugué. Ce type de spineur peut par exemple décrire les neutrinos de chiralité droite, qui ne sont chargés sous aucun groupe de jauge du Modèle Standard.

Finalement, on voit que de façon très contre-intuitive, la discussion précédente implique d’identifier comme deux particules différentes les électrons de chiralités gauche et droite. Certes, ils partagent un terme de masse à basse énergie, et la propagation des deux particules dans le vide résulte alors d’une oscillation entre deux électrons de chiralités gauche et droite. Cependant, ce couplage n’est permis que via le champ de Higgs, et il n’y a aucune raison de considérer ces deux électrons comme différents états internes d’une même particule. C’est pour cela qu’ils sont considérés de façon indépendante dans la construction du Modèle Standard. À haute énergie, les fermions sont donc décrits par des spineurs de Weyl sans masses qui interagissent via les symétries locales (en échangeant des bosons de jauge) et via des couplages de Yukawa avec le champ de Higgs.

Par la suite, et dans un but de simplicité, les Lagrangiens décrivant les termes cinétiques des fermions de Weyl seront écrits avec une dérivée agissant à sa droite seulement et sans facteur . Cette écriture est équivalente à celle donnée précédemment à une dérivée totale près888Le Lagrangien sous cette nouvelle forme n’est d’ailleurs pas forcément réel, mais c’est simplement parce qu’on a rajouté une dérivée totale complexe à un Lagrangien initialement réel.. On contractera aussi les dérivées avec les matrices de Pauli, introduisant les notations et pour les spineurs de Weyl gauches et droits respectivement. On étend également cette notation aux Lagrangiens impliquant des spineurs de Dirac, introduisant l’opérateur .

2.5 Conclusion