Suszeptibilitätseffekte in der Kernspinresonanzbildgebung

Dissertation zur Erlangung des

naturwissenschaftlichen Doktorgrades

der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vorgelegt von

Christian H. Ziener

aus Weimar

Würzburg 2008

Vorwort

Aufgabe der Naturwissenschaft ist es nicht nur die Erfahrung zu erweitern,

sondern in diese Erfahrung eine Ordnung zu bringen.

Niels Bohr

Die Prinzipien der Kernspinresonanz haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Werkzeug für verschiedene Naturwissenschaften entwickelt. Die Anwendungsgebiete reichen heute von der Physik über die Chemie und die Biologie bis hin zur Medizin. Grundlage zum Verständnis der NMR-Techniken sind physikalische Modelle, die den relevanten Fragestellungen angepasst und gegebenenfalls erweitert werden müssen. Daher ist es unverzichtbar, dass sowohl numerische Simulationen und analytische Rechnungen als auch experimentelle Untersuchungen das entwickelte physikalische Modell bestätigen und neue Aspekte eröffnen. So konnten in dieser Arbeit interdisziplinäre Fragestellungen der Biophysik durch Analogieschlüsse zu anderen Gebieten der Physik bearbeitet und schließlich in einem allgemeinen Kontext dargestellt werden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei denen bedanken, die direkt oder indirekt zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Insbesondere danke ich meinem Betreuer Prof. Dr. Dr. Wolfgang Bauer für die sehr gute Betreuung. Die Diskussionen mit ihm, seine Anregungen und Ideen waren mir eine große Hilfe. Ganz besonders möchte ich mich bei Prof. Dr. Peter Jakob dafür bedanken, dass er meine Arbeit stetig unterstützt hat, viele Ideen und Anregungen geliefert hat und jederzeit für Diskussionen zur Verfügung stand. Für viele Hinweise und Ratschläge bezüglich einiger mathematisch interessanter Fragestellungen möchte ich Prof. Dr. Georg Reents vom Institut für Theoretische Physik und Astrophysik danken.

Besonderer Dank gebührt der Schering-Stiftung, die einen wesentlichen Teil zum Gelingen dieser Arbeit beitrug. Als Stipendiat der Schering-Stiftung bot sich mir die Möglichkeit, mit anderen Wissenschaftlern in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam über Probleme zu diskutieren. Erforderliches interdisziplinäres und vernetztes Denken und Arbeiten wurde dadurch nachhaltig gestärkt. Besonders möchte ich ganz herzlich Frau Dr. Monika Lessl und Frau Ines Stöhr von der Schering-Stiftung danken.

Dem Berufsverband Deutscher Internisten, insbesondere Herrn Dr. Wolfgang Wesiack danke ich für die Aufnahme in das studentische Förderprogramm.

Im Rahmen des an der Universität Würzburg neu etablierten Sonderforschungsbereiches 688 „Mechanismen und Bildgebung von Zell-Zell-Wechselwirkungen im kardiovaskulären System“ war es möglich, die Ergebnisse in ein umfassenderes Konzept zu integrieren und so die Grenzen herkömmlicher Disziplinen und Traditionen aufzubrechen.

Der Arbeitsgruppe Medizinische Physik des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Fiedrich-Schiller-Universität Jena, insbesondere Jan Sedlacik, Dr. Alexander Rauscher und Prof. Dr. Jürgen Reichenbach danke ich für die Zusammenarbeit und die wertvollen Diskussionen bezüglich Fragen der Signalentstehung und Frequenzverteilung im Kapillarnetzwerk.

Für die weitreichende Unterstützung bei der Behandlung vieler numerischer Probleme danke ich Dr. Stephan Glutsch, der schon als Betreuer meiner Diplomarbeit viel Hilfestellung gab, Zusammenhänge erklärte und wesentlich zu meinem bisherigen wissenschaftlichen Werdegang beitrug.

Weiterhin bedanke ich mich bei meinen Eltern für Ihre Unterstützung, bei meinen Großeltern, die mir die Ferienkurse am Forschungszentrum Jülich ermöglichten, sowie meinen Arbeitskollegen vom Lehrstuhl für Experimentelle Physik 5 der Universität Würzburg für die stetige Motivation und Hilfe.

Würzburg, im September 2008 Christian H. Ziener

Kapitel 1 Einleitung

Methoden, die unter Verwendung von NMR-Signalen räumliche Abbildungen oder Zeugmatogramme (griechisch: Zeugma = das Joch, die Zusammenführung, die Verbindung) der Verteilung von Kernspinmomenten in einer makroskopischen Probe erstellen, werden mit dem Begriff Zeugmatographie bezeichnet [1, 2]. Speziell bei medizinischen Anwendungen wurde der Begriff Kernspinresonanztomographie eingeführt. Dabei besitzt die zeugmatographische Abbildung Ähnlichkeiten mit optischen Experimenten, bei denen Phasendifferenzen infolge unterschiedlicher Weglängen einer Abbildung der Objekte zugrunde liegen. Im zeugmatographischen Experiment entstehen die Phasendifferenzen durch die unterschiedlichen Präzessionsfrequenzen, welche die Kernmomente an verschiedenen Stellen des äußeren Magnetfeldes mit einem definierten Feldgradienten besitzen.

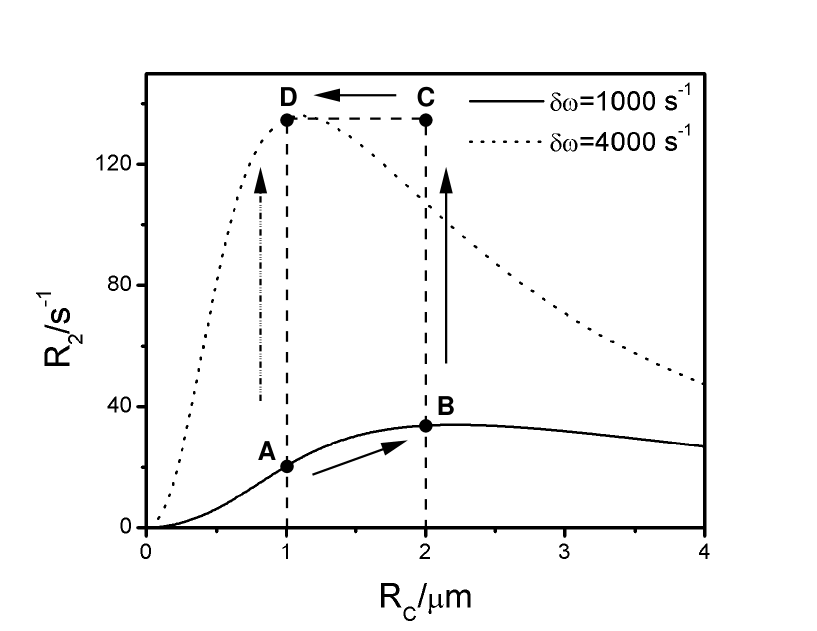

Einen wichtigen Einfluss auf die Abbildung biologischen Gewebes haben mikroskopische Magnetfeldinhomogenitäten, die z. B. durch endogene oder exogene Kontrastmittel erzeugt werden. Ausschlaggebend für die intensive Befassung mit der Auswirkung von Magnetfeldinhomogenitäten auf das NMR-Signal war die Entdeckung des BOLD-Effekts (BOLD=Blood Oxygenation Level Dependent) von Ogawa im Jahre 1990 [3]. Ogawa untersuchte die Auswirkungen eines im Jahre 1936 von Pauling studierten interessanten Phänomens der unterschiedlichen Eigenschaften von oxygenierten und desoxygenierten Hämoglobin [4]. Der BOLD-Effekt basiert auf diesen unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von oxygenierten und desoxygenierten Hämoglobin und erlaubt es, Blut selbst als endogenes Kontrastmittel für die funktionelle Bildgebung zu nutzen. Blutgefüllte Kapillaren können demnach als mikroskopische magnetisierte Körper aufgefasst werden, deren Suszeptibilitätskontrast zum umgebenden Gewebe vom Oxygenierungsgrad des enthaltenen Blutes abhängt. Diese Suszeptibilitätsdifferenz erzeugt die charakteristischen Eigenschaften des NMR-Signals. Nun besteht die Aufgabe darin, aus dem gemessenen NMR-Signal Rückschlüsse auf den Oxygenierungsgrad des Blutes oder noch allgemeiner auf die geometrischen Eigenschaften des untersuchten Gewebes zu ziehen. Dazu müssen jedoch zuerst physikalische Modelle entwickelt werden, welche die Signaleigenschaften des untersuchten Gewebes und die darin enthaltenen Feldinhomogenitäten ausreichend beschreiben. So wird z. B. als Gewebeeigenschaft die Frequenzverteilung um eine Kapillare in der vorliegenden Arbeit untersucht. Aus der mit NMR-Methoden gemessenen Frequenzverteilung kann dann die Suszeptibilitätsdifferenz zwischen Kapillare und umgebenden Medium sowie die Kapillardichte ermittelt werden. Anordnung der Kapillaren und Oxygenierungsgrad des Blutes bestimmen auch die Relaxationseigenschaften des untersuchten Gewebes. Dadurch ist es beispielsweise möglich, aus der messbaren transversalen Relaxationszeit das regionale Blutvolumen des Herzmuskelgewebes zu ermitteln und so die eventuellen Auswirkungen eines Myokardinfarktes zu quantifizieren [5].

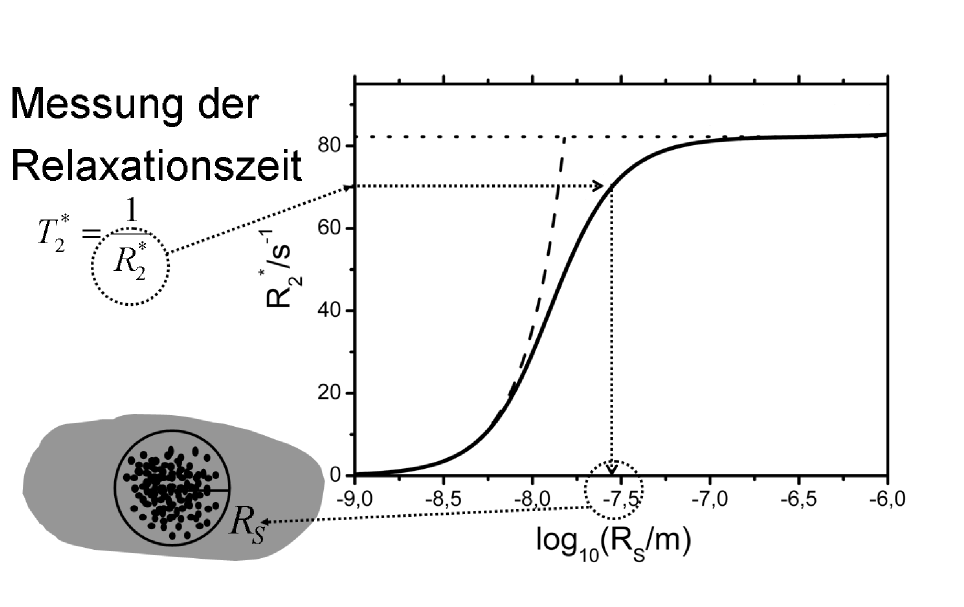

In Analogie zum endogenen Kontrastmittel Blut stellen sich die Verhältnisse bei exogenen Kontrastmitteln dar, die von Zellen aufgenommen werden und einen Suszeptibilitätskontrast zum umgebenden Gewebe erzeugen. Bei den exogenen Kontrastmitteln handelt es sich um sehr kleine paramagnetische Partikel (USPIO=Ultra Small Paramagnetic Iron Oxide), bestehend aus einem paramagnetischen Kern (Durchmesser ) und einer Dextranhülle (Durchmesser ). Durch Phagozytose nehmen Zellen diese Partikel auf und werden danach als magnetisch markierte Zellen bezeichnet. Diese magnetisch markierten Zellen erzeugen eine charakteristische Frequenzverteilung im Voxel, die von der Konzentration des Kontrastmittels und weiteren Parametern, wie z. B. dem Diffusionskoeffizienten des umgebenden Gewebes, abhängt. Diese Parameter haben auch Einfluss auf die transversale Relaxationszeit. Die physikalischen Modelle sollen nun helfen, von der Relaxationszeit auf die Parameter des Gewebes, wie z. B. die Kontrastmittelkonzentration (oder besser die Konzentration der Zellen) zu schließen.

Das Fundament zur Lösung dieser Aufgaben ist ein tiefgreifendes Verständnis des Einflusses von Magnetfeldinhomogenitäten auf die Entstehung des NMR-Signals. Im Verlauf dieser Arbeit wird genutzt werden, dass sich der aus der statistischen Physik bekannte Formalismus der Zustandsdichten auf das von den magnetisierten Körpern erzeugte lokale Magnetfeld übertragen lässt, und dass dieser Formalismus ein wichtiges Werkzeug zur Beschreibung der Suszeptibilitätseffekte darstellt.

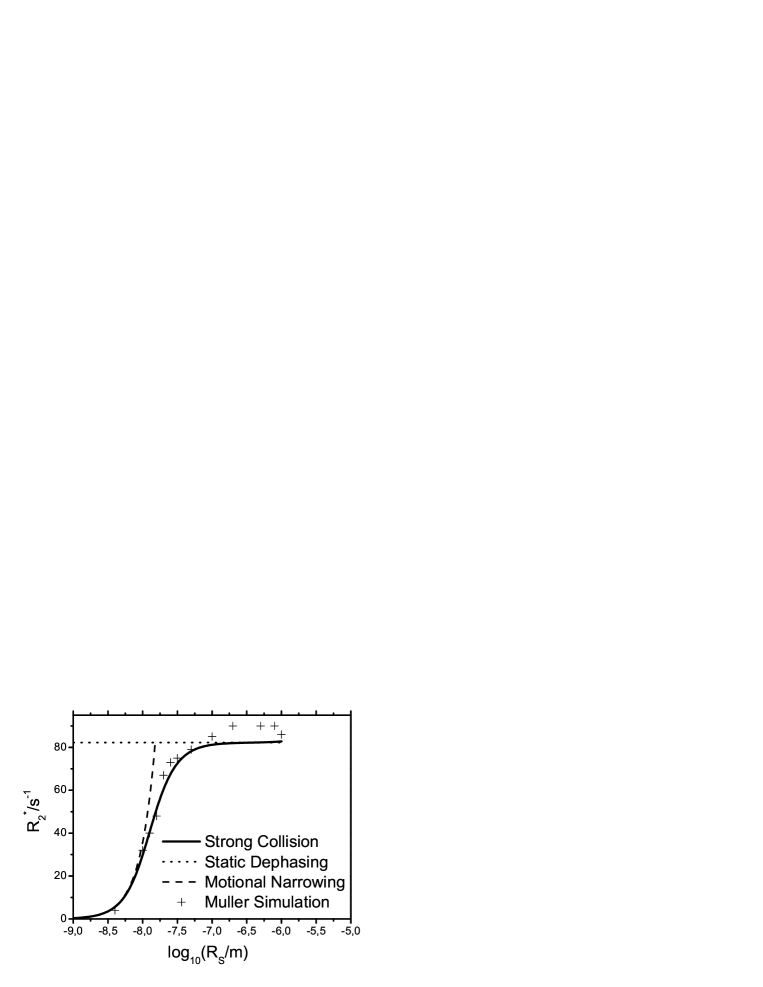

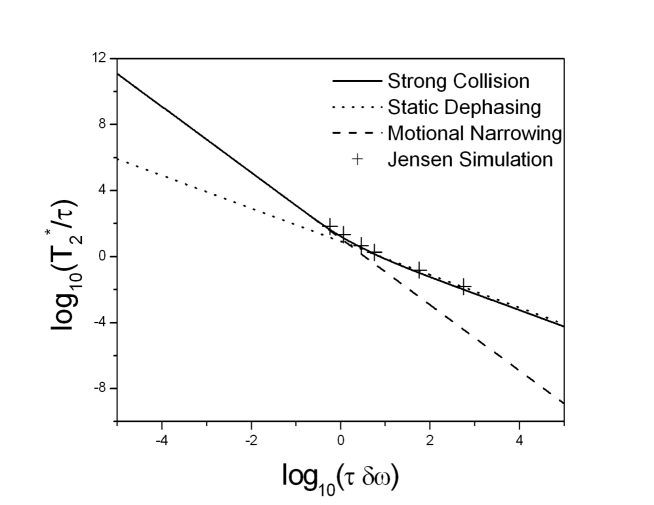

Eine grundlegende Arbeit zur Beschreibung von Magnetfeldinhomogenitäten stellt die Arbeit „Theory of NMR signal behavior in magnetically inhomogeneous tissues: the static dephasing regime“ von Yablonskiy und Haacke aus dem Jahre 1994 dar [6], in der die Signaleigenschaften untersucht werden, die von lokalen inhomogenen Feldern hervorgerufen werden. Allerdings wird in der Arbeit der Einfluss der Diffusion im umgebenden Medium nicht berücksichtigt. Solange es sich um Objekte mit großen Abmessungen (mm-Bereich) bzw. um starke Suszeptibilitätssprünge zwischen Objekt und umgebenden Medium handelt, ist die Vernachlässigung der Diffusionseffekte gerechtfertigt. In dem Fall spricht man vom Static-Dephasing-Regime, d. h. die signalgebenden Spins des umgebenden Mediums können als unbeweglich angesehen werden. Sobald es sich jedoch um relativ kleine Objekte wie Kontrastmittelteilchen oder um geringe Suszeptibilitätsdifferenzen – wie sie z. B. durch die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins hervorgerufen werden – handelt, haben Diffusionseffekte einen wesentlichen Einfluss auf das NMR-Signal und können nicht mehr vernachlässigt werden. Der andere Grenzfall, in dem die Suszeptibilitätseffekte vernachlässigt werden können und in dem hauptsächlich Diffusionseffekte die NMR-Signalentstehung bestimmen, ist das Motional-Narrowing-Regime, das bereits in den frühen Jahren der Kernspinresonanzforschung ausführlich untersucht wurde [7]. Bauer et al. gelang es 1999, die aus der Theorie der Linienform bekannte Strong-Collision-Approximation auf Fragestellungen der Signalentstehung in magnetisch inhomogenen Gewebe anzuwenden [8]. Mit diesem Formalismus ist es möglich, den gesamten Dynamikbereich vom Static-Dephasing-Regime bis zum Motional-Narrowing-Regime zu beschreiben, wobei die beiden Grenzfälle selber enthalten sind. Mit Hilfe dieser Näherung konnte die Relaxationszeit des Myokards in Abhängigkeiten vom Oxygenierungsgrad des Blutes, vom regionalen Blutvolumen und von der Diffusion des umgebenden Mediums bestimmt werden [9]. In der vorliegenden Arbeit wird die Strong-Collision-Approximation angewandt, um das Relaxationsverhalten von Gewebe zu untersuchen, in dem sich magnetisch markierte Zellen befinden, die lokale Magnetfeldinhomogenitäten erzeugen. Des Weiteren wird der Formalismus der Zustandsdichten angewandt, um die Frequenzverteilungen um magnetisierte Objekte zu beschreiben. Mittels der Strong-Collision-Approximation kann auch deren Diffusionsabhängigkeit untersucht werden.

Eine Übersicht über die physikalischen Grundlagen der Beschreibung von Kernspins im Magnetfeld, die biologischen Grundlagen zur Charakterisierung von Geweben sowie die mathematischen Grundlagen der Strong-Collision-Näherung werden in Kapitel 2 gegeben.

Basierend auf einfachen Annahmen zur Anordnung von magnetisierten Objekten in einem äußeren Magnetfeld wird in Kapitel 3 die Korrelationszeit , die den Diffusionsprozess um diese Objekte beschreibt, untersucht. Die Korrelationszeit ist abhängig vom charakteristischen Durchmesser des Objektes, vom Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums, vom Volumenanteil des Objektes am gesamten Voxel und von der Permeabilität der Oberfläche. Ein einfaches Verfahren zur Ermittlung der Korrelationszeit wird vorgestellt. Aufgrund seiner mathematischen Einfachheit kann dieses Verfahren für weitere Anwendungen genutzt werden. Für den Spezialfall von Kugeln und Zylindern werden analytische Ausdrücke angegeben, die zur Charakterisierung des Diffusionsprozesses oder zur Beschreibung von Relaxationsraten genutzt werden können.

Zur allgemeinen Beschreibung von NMR-Signalen, die durch die Anwesenheit von magnetisierten Objekten beeinflusst werden, wird in Kapitel 4 ein Formalismus zur Beschreibung der Frequenzverteilung in einem Voxel entwickelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Voxel ein magnetisiertes Objekt enthält, welches ein lokales inhomogenes Magnetfeld erzeugt. Das Objekt, welches das inhomogene Magnetfeld erzeugt, wird vom Dephasierungsvolumen umgeben, in dem sich die diffundierenden Spins befinden. Der Diffusionsprozess wird durch den Diffusionskoeffizienten charakterisiert. Es kann gezeigt werden, dass allein die Form des magnetischen Körpers, die Stärke der Suszeptibilitätsdifferenz zwischen Körper und umgebenden Medium und der Diffusionskoeffizient die Frequenzverteilung festlegen.

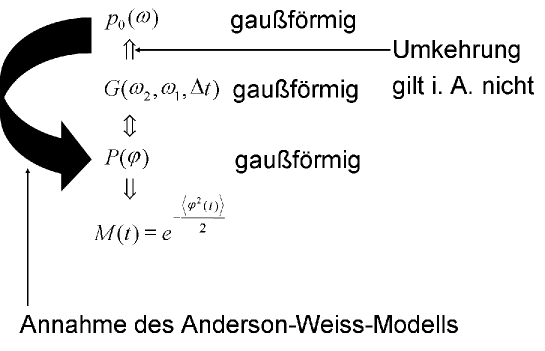

Weitere Verfahren zur Untersuchung der Diffusionseffekte auf das NMR-Signal wurden in der letzten Zeit von verschiedenen Autoren entwickelt. Kiselev und Posse erarbeiteten eine Erweiterung des Static-Dephasing-Regimes, basierend auf einem Störungsansatz im lokalen Magnetfeld [10]. Sukstanskii und Yablonskiy nutzten die Gaußsche Näherung zur Beschreibung der Signaldephasierung [11, 12, 13]. Jedoch beruht diese Gaußsche Näherung auf dem aus der Festkörperphysik bekannten Anderson-Weiss-Modell [14], dessen Anwendbarkeitskriterien für die NMR-Relaxationstheorie erst in dieser Arbeit genauer untersucht werden. Die oben beschriebenen Anwendbarkeitskriterien des Anderson-Weiss-Modells führten auf die Problematik der Nicht-Gaußschen Dephasierung und werden in Kapitel 5 erarbeitet.

Zur Charakterisierung von Geweben werden oft die transversalen Relaxationszeiten genutzt, die sich experimentell bestimmen lassen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Stammzellen stellte sich die Frage, wie diese Zellen mit Hilfe der Kernspinresonanzbildgebung sichtbar gemacht werden können. In Analogie zum oben beschriebenen BOLD-Effekt, der die Eigenschaften des endogenen Kontrastmittels Blut ausnutzt, werden die zu untersuchenden Zellen vor der Injektion in das zu untersuchende Gewebe mit kleinen paramagnetischen Kontrastmittelteichen (USPIOs) markiert. Abhängig von den Parametern dieser Kontrastmittelteilchen und abhängig von den Eigenschaften des umgebenden Mediums ändern sich die Dephasierungseigenschaften der die Zellen umgebenden Wassermoleküle, was zu einer Veränderung der Relaxationseigenschaften führt. In Kapitel 6 wird dieser Zusammenhang zwischen der Relaxationszeit, den Parametern der Kontrastmittelteilchen und dem Diffusionseffekt der umgebenden Wassermoleküle untersucht.

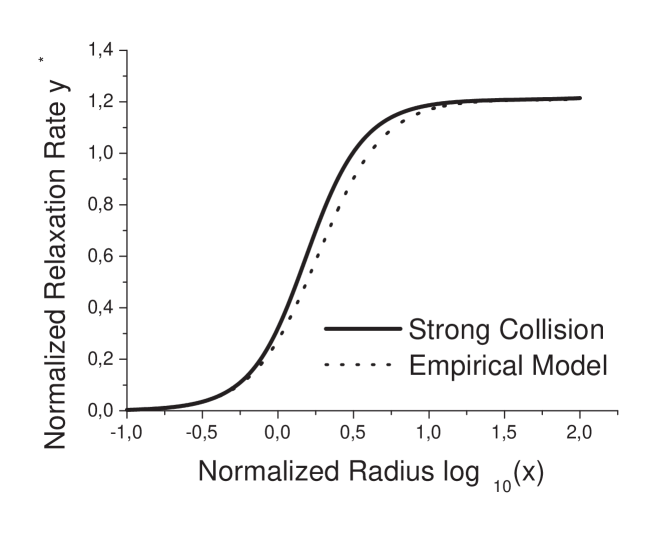

Ausgehend von einfachen Annahmen über die Verteilung magnetischen Materials innerhalb eines Voxels werden in Kapitel 7 einfache Skalierungsgesetze für die transversalen Relaxationszeiten und abgeleitet. Dabei werden schon bekannte Ergebnisse verallgemeinert. Mit den hergeleiteten Gesetzen kann man die Auswirkung der Veränderung von Suszeptibilitätsdifferenz, äußerem Magnetfeld, charakteristischer Größe des Objekts oder Diffusionseigenschaften des umgebenden Mediums auf die transversalen Relaxationszeiten vorhersagen. Von Bedeutung ist dabei, dass das Skalierungsverhalten der Relaxationszeiten für jede beliebige Form einer Feldinhomogenität gilt. Das heißt, im Gegensatz zu früheren Ergebnissen können diese Skalierungsgesetze auf beliebige Geometrien unabhängig von der Form der Magnetfeldinhomogenität angewandt werden. Damit können verschiedene Parameter eines Experiments in einer einfachen Weise miteinander verknüpft werden, ohne die gesamte Komplexität des Systems betrachten zu müssen.

Kapitel 2 Grundlagen

2.1 Kernspin im Magnetfeld

Betrachtet wird ein System von isolierten Spins in einem äußeren Magnetfeld mit der Flussdichte in -Richtung, die das Volumen einnehmen. Das magnetische Moment eines Kernes ist proportional zum Drehimpuls des Kerns:

| (2.1) |

wobei das für den betrachteten Kern spezifische gyromagnetische Verhältnis darstellt:

| (2.2) |

Der g-Faktor ist vom betrachteten Kern abhängig und das Kernmagneton ist definiert durch

| (2.3) |

wobei die Elementarladung, die Plancksche Konstante und die Masse des Kerns darstellt. Für die Komponenten des Drehimpulses gelten die Vertauschungsregeln sowie : . Seien die gemeinsamen Eigenfunktionen der Operatoren und mit den Quantenzahlen und ( ), so gilt

| (2.4) | ||||

| (2.5) |

Der Hamilton-Operator für die Zeeman-Energie

| (2.6) |

erfüllt demnach die Eigenwertgleichung

| (2.7) |

mit den Eigenwerten

| (2.8) |

wobei die Werte annehmen kann. Diese Gleichung beschreibt die Energieaufspaltung aufgrund der Richtungsquantelung des magnetischen Moments. Beim Übergang zwischen zwei benachbarten Zuständen wird ein Photon mit der Energie ausgesandt. Damit ergibt sich die als Larmor-Relation bekannte Resonanzbedingung

| (2.9) |

In dieser Arbeit werden nur Protonen mit einem g-Faktor von untersucht. Damit ergibt sich ein gyromagnetisches Verhältnis von .

Die Wechselwirkung zwischen den Spinmomenten führt zum Aufbau einer makroskopischen Magnetisierung, deren Gleichgewichtswert durch

| (2.10) |

gegeben ist. Der Erwartungswert für die Komponente des magnetischen Moments in Magnetfeldrichtung ergibt sich zu

| (2.11) |

mit der Brillouin-Funktion

| (2.12) |

und dem dimensionslosen Argument

| (2.13) |

Die Wechselwirkung zwischen dem Spinsystem und dem äußeren Hochfrequenzfeld , wird durch den Hamilton-Operator

| (2.14) |

beschrieben, der sich als kleine Störung zum Hamilton-Operator der Zeeman-Energie (2.7) addiert. Um den Einfluss dieser Störung zu beschreiben, werden in Analogie zu Gleichung (2.10) die Erwartungswerte der Komponenten der Magnetisierung () mit Hilfe des Dichteoperators durch die Gleichung

| (2.15) |

beschrieben. Die Bewegungsgleichung des Dichteoperators

| (2.16) |

enthält den Hamilton-Operator , der die Wechselwirkung mit dem konstanten äußeren -Feld und dem hochfrequenten Wechselfeld beschreibt. Die Zeitentwicklung des Dichteoperators kann nun z. B. im Dirac-Bild geschehen. Allerdings lassen sich für die betrachteten Systeme mit hinreichend hoher thermischer Beweglichkeit, für die sich die Umorientierungen und Translationen der spintragenden Teilchen in Zeiträumen abspielen, die sehr kurz gegenüber der Beobachtungszeit im Kernresonanzexperiment sind, die magnetischen Eigenschaften eines Ensembles von Kernspins in einem äußeren Magnetfeld gut durch die phänomenologischen Bloch-Gleichungen beschreiben:

| (2.17) |

Dabei charakterisieren die Relaxationszeiten und den Übergang des Spinsystems vom angeregten Zustand in das Gleichgewicht. Hierbei beschreibt die longitudinale Relaxationszeit die Wechselwirkung der Spins mit der Umgebung (Spin-Gitter-Relaxation oder Energierelaxation), und die transversale Relaxationszeit die Wechselwirkung der Spins untereinander (Spin-Spin-Relaxation oder Entropierelaxation). Nach einem Anregungspuls in Form eines hochfrequenten -Felds ergibt sich als Lösung dieser Gleichung der freie Induktionsabfall (FID) der transversalen Komponente, sowie ein exponentieller Anstieg der longitudinalen Komponente:

| (2.18) | ||||

| (2.19) |

wobei die Gleichgewichtsmagnetisierung nach Gleichung (2.10) darstellt. Bisher wurden allerdings nur isochromatische Spins betrachtet, d. h. es wurde angenommen, dass alle Spins bei der Frequenz präzedieren. Werden jedoch magnetisierte Körper berücksichtigt, die eine lokale Resonanzfrequenz in der Probe erzeugen, führt dies zu einer zusätzlichen Dephasierung der Spins. Die lokale Resonanzfrequenz erzeugt die Frequenzverteilung , die angibt, wie oft jede Resonanzfrequenz anzutreffen ist. Dies führt zu einem zusätzlichen Relaxationsterm für die transversale Komponente der Magnetisierung:

| (2.20) |

Für diese Frequenzverteilung wird oft ein lorentzförmiges Profil von der Form

| (2.21) |

angenommen, wobei die Stärke der Magnetfeldinhomogenität charakterisiert [15], was sich in der Breite der Lorentz-Linie niederschlägt. Unter der Annahme dieser lorentzförmigen Frequenzverteilung lässt sich das Integral in obiger Gleichung auswerten. Für den freien Induktionszerfall ergibt sich der Zusammenhang

| (2.22) |

Im Fall einer gaußförmigen Frequenzverteilung der Form ergibt sich für den Signal-Zeit-Verlauf eine Mischung aus exponentiellem und gaußförmigem Abfall der Form . In Kapitel 5 wird der zugrunde liegenden Dephasierungsmechanismus betrachtet und die Form des freien Induktionszerfalls genauer untersucht.

Die Frequenzverteilung wurde bisher als lorentzförmig angenommen, damit sich ein exponentieller Signalzerfall ergab. Die genaue Form dieser Frequenzverteilung wird in Kapitel 4 untersucht. Dazu wird der aus der statistischen Physik bekannte Formalismus der Zustandsdichten auf das von den magnetisierten Objekten erzeugte Frequenzfeld angewandt.

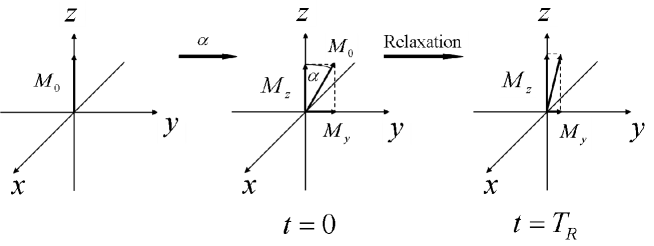

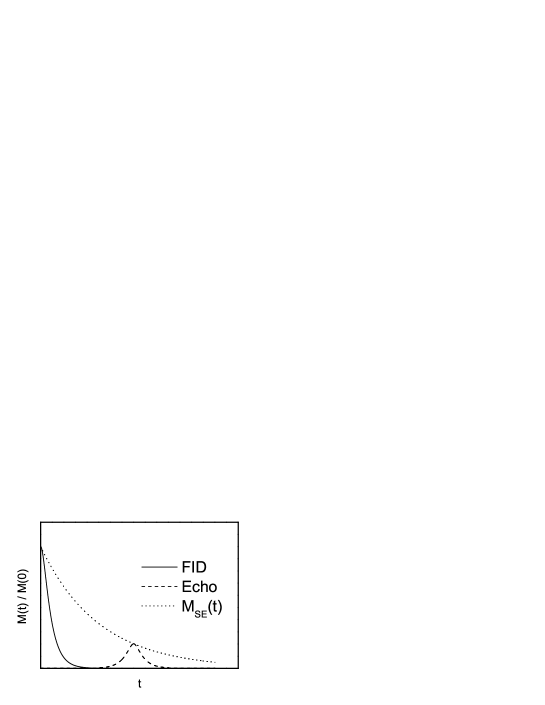

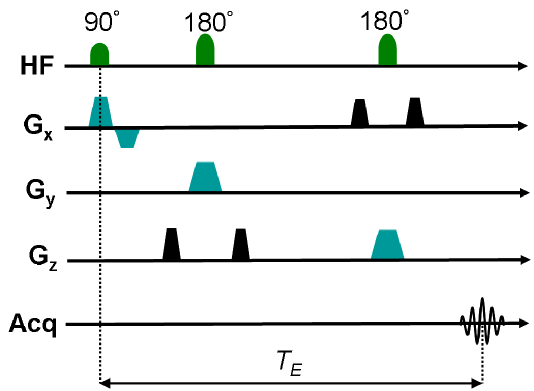

Die bisherigen Darstellungen konzentrierten sich auf die Untersuchung des freien Induktionszerfalles nach einem Anregungspuls, durch den die Magnetisierung, welche ursprünglich keine transversale Komponente besaß, aus der -Richtung ausgelenkt wurde. Sequenzen, bei denen jedes Mal die transversale Magnetisierung direkt vor der Hochfrequenzanregung zerstört wird, werden als FLASH-Sequenzen (Fast-Low-Angle-Shot) bezeichnet [16]. Um ein Verschwinden der transversalen Komponente der Magnetisierung vor jedem weiteren Anregungspuls zu realisieren, können Spoilergradienten die verbleibende transversale Magnetisierung dephasieren [17, 18] oder es können spezielle Zyklen der Pulsphase gewählt werden [19]. Durch die Anregung mit dem Flipwinkel entstehen die longitudinale Komponente und die transversale Komponente (siehe Abbildung 2.1).

Die jetzt stattfindende Relaxation bringt die Gesamtmagnetisierung wieder in das Gleichgewicht. Dabei wird die transversale Komponente kleiner, die longitudinale Komponente nimmt zu und stellt sich parallel zum äußeren Magnetfeld ein. Der nächste Hochfrequenzpuls wird nach der Wiederholzeit eingestrahlt. Im Gleichgewicht wird durch die -Relaxation genau so viel longitudinale Magnetisierung erzeugt, wie durch den Anregungspuls verloren geht. Für den Betrag der transversalen Komponente, der letztlich eine messbare Spannung in der Empfängerspule induziert, gilt in diesem Fall die Ernst-Gleichung [20]

| (2.23) |

wobei diese transversale Komponente das Maximum annimmt, wenn die Anregung mit dem Ernst-Winkel erfolgt.

Die freie Präzession im stationären Zustand (SSFP) ist dadurch gekennzeichnet, dass direkt vor dem Hochfrequenzpuls auch transversale Magnetisierung vorliegt. Für die transversale Komponente nach dem Hochfrequenzpuls ergibt sich der Ausdruck

| (2.24) |

wobei der Flipwinkel und die Repetitionszeit zwischen zwei Anregungspulsen ist [21]. Die Parameter und sind gegeben durch [22]

| (2.25) | ||||

| (2.26) |

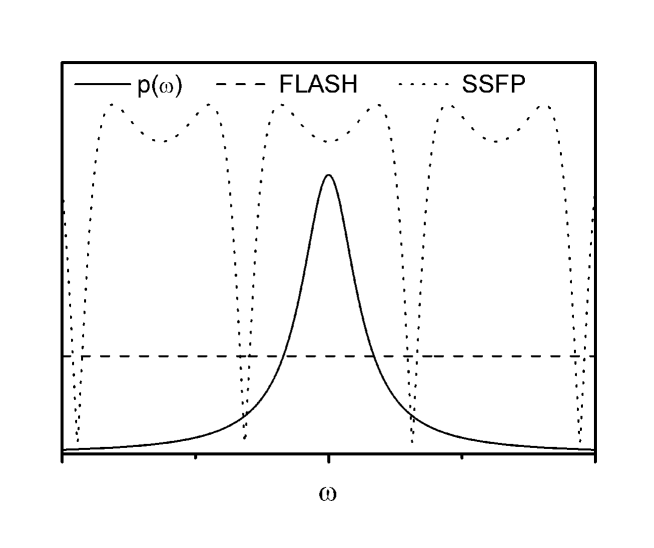

mit den Abkürzungen und . Man sieht, dass in diesem Fall die transversale Magnetisierung von der Resonanzfrequenz abhängt. Da sowohl im Falle einer FLASH-Sequenz als auch einer SSFP-Sequenz die entstehende transversale Magnetisierung nur von Sequenzparametern ( und ) sowie von intrinsischen Parametern der Probe ( und ) abhängt, wird die Größe oft auch als Responsefunktion der verwendeten Sequenz bezeichnet.

Das Voxel, aus dem das Signal kommt, kann man gedanklich in viele kleine Subvoxel zerlegen. Jedes Subvoxel kann als homogen ansehen werden und diesem Subvoxel wird die lokale Resonanzfrequenz zugeordnet. Im Sinne eines Histogrammes kann nun ermittelt werden, wie viele Subvoxel die gleiche lokale Resonanzfrequenz besitzen. Somit erhält man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung , die der Frequenzverteilung in Gleichung (2.20) entspricht. Jede lokale Resonanzfrequenz kommt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor. Des Weiteren erzeugt die gewählte Pulssequenz für jede lokale Resonanzfrequenz die Magnetisierung . Um das Signal vom gesamten Voxel zu erhalten, muss man jede Magnetisierung mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit multiplizieren und über alle Subvoxel summieren. Im Riemannschen Sinne geht die Summe über alle Subvoxel in ein Integral über alle Frequenzen über und es folgt [23, 24, 25]:

| (2.27) |

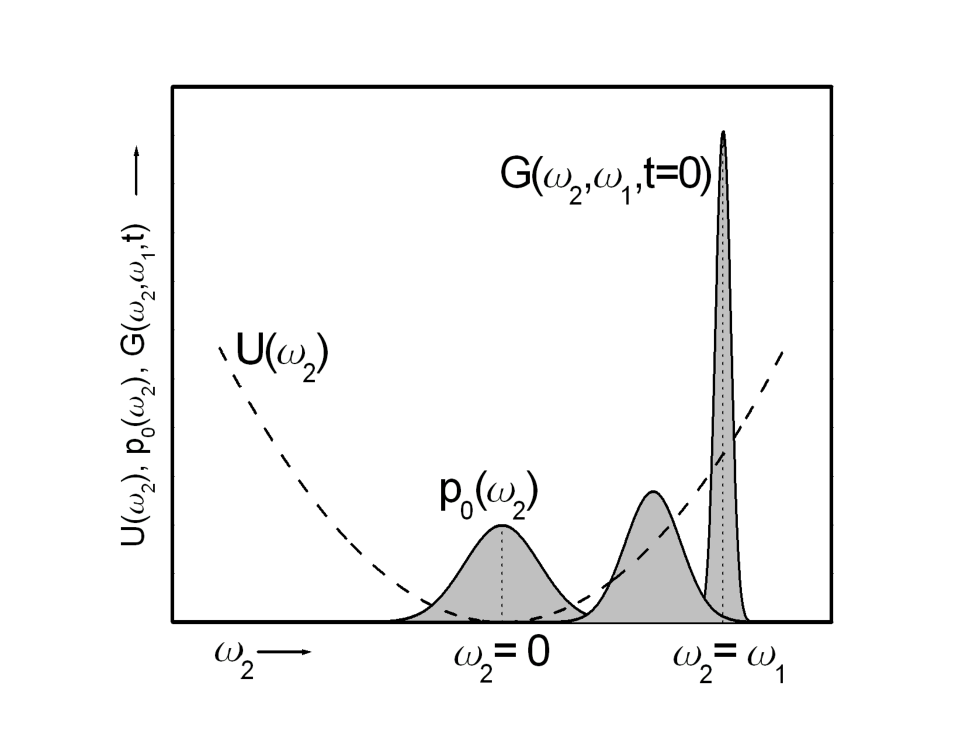

Das Signal, das in einem NMR-Experiment entsteht, wird eindeutig durch die untersuchte Probe oder das zu untersuchende Gewebe (charakterisiert durch die Frequenzverteilung ) und die benutzte Sequenz (charakterisiert durch die Responsefunktion ) festgelegt. Im Spezialfall einer FLASH-Sequenz [16] ist die Responsefunktion konstant () und deshalb ist das entstehende Signal die Fourier-Transformierte der Frequenzverteilung, wie aus Gleichung (2.27) zu erkennen ist. In Abbildung 2.2 sind die zur Signalentstehung beitragenden Größen dargestellt.

2.2 Körper im Magnetfeld

2.2.1 Allgemeines Modell

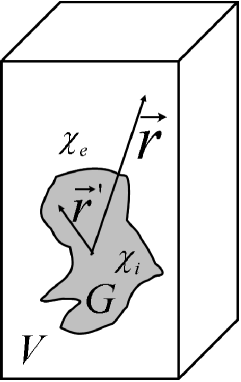

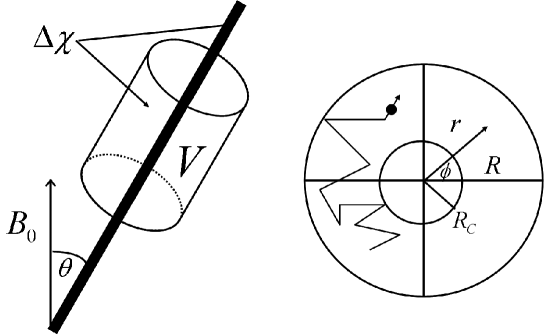

Zur Beschreibung der Diffusion und der damit verbundenen Relaxationsprozesse in den zu betrachtenden Geweben werden Modelle benötigt, die einerseits die physiologischen Gegebenheiten richtig darstellen, andererseits aber auch eine mathematische Beschreibung ermöglichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird ein magnetischer Körper in einem Voxel betrachtet (siehe Abbildung 2.3). Diese beliebige Verteilung magnetischen Materials innerhalb eines Voxels verursacht einen Suszeptibilitätssprung zum umgebenden Medium mit dem Volumen . Der Volumenanteil magnetischen Materials innerhalb des Voxels ist . Die Dephasierung findet im verbleibenden Volumen des Voxels um den magnetischen Störkörper herum statt. Die Diffusion der Spins wird durch den Diffusionskoeffizienten beschrieben.

Das lokale inhomogene Magnetfeld, das durch den Körper erzeugt wird, berechnet sich nach den Gesetzen der Elektrodynamik [26, 27]. Im Körper sollen keine Ströme fließen, d. h. die Stromdichteverteilung verschwindet (). Die magnetischen Momente im Körper erzeugen die Magnetisierung . Ausgangspunkt der Berechnung des lokalen Magnetfeldes um den Körper sind die beiden Maxwell-Gleichungen für die magnetische Flussdichte und die magnetische Feldstärke :

| (2.28) | ||||

| (2.29) |

Aufgrund der verschwindenden Rotation in der zweiten Maxwell-Gleichung ist es möglich, ein skalares Potential zu definieren, so dass die magnetische Feldstärke als

| (2.30) |

geschrieben werden kann. Die magnetische Flussdichte setzt sich aus der magnetischen Feldstärke und der Magnetisierung zusammen:

| (2.31) |

Aus der ersten Maxwell-Gleichung ergibt sich nun

| (2.32) |

Mit der Darstellung der magnetischen Feldstärke durch das skalare Potential ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der vorgegebenen Magnetisierung und dem gesuchten Potential :

| (2.33) |

Diese Gleichung ist analog zur Poisson-Gleichung der Elektrostatik. Das gesuchte Potential lässt sich durch das Poisson-Integral ausdrücken:

| (2.34) |

Der Integrant kann noch entsprechend den Regeln der Vektoranalysis umgeformt werden:

| (2.35) | ||||

| (2.36) |

Der erste Summand führt mit Hilfe des Gaußschen Satzes in Gleichung (2.34) zu einem Oberflächenintegral, das wegen der Lokalisation von verschwindet. Es bleibt

| (2.37) |

Betrachtet werden Körper, die homogen in -Richtung, d. h. parallel zum äußeren magnetischen Feld magnetisiert sind. Deshalb lässt sich die Magnetisierung in der Form schreiben, und folglich bleibt nur die Ableitung in -Richtung erhalten:

| (2.38) |

Die magnetische Feldstärke ergibt sich nun nach Gleichung (2.30). Die magnetische Flussdichte an einem Punkt im Voxel ergibt sich zu . Es wird also durch den Körper eine lokale Flussdichte mit Komponenten in alle drei Raumrichtungen erzeugt. Die Komponente in -Richtung überlagert sich mit dem äußeren Magnetfeld zu . Die gesamte Flussdichte an einem Ort ergibt sich zu

Aus dieser Ableitung wird ersichtlich, dass nur die -Komponente des lokalen inhomogenen Feldes einen wesentlichen Beitrag zur Präzession der umgebenden Spins leistet. Deshalb braucht nur die -Komponente des Nabla-Operators in Gleichung (2.30) berücksichtigt werden:

| (2.40) |

Mit dem Ausdruck für das Potential aus Gleichung (2.38) ergibt sich

| (2.41) |

wobei alle Punkte innerhalb des Körpers und alle Punkte im umgebenden Volumen sind (siehe Abbildung 2.3). Es wird also nur das durch den Körper erzeugte inhomogene Magnetfeld und dessen Einfluss auf die Dephasierung der Spins im restlichen Volumen betrachtet. Die Effekte der benachbarten Voxel auf das Magnetfeld im signalgebenden Voxel werden vernachlässigt. Entsprechend der Larmor-Relation (2.9) erzeugt dieses ortsabhängige lokale Magnetfeld im Voxel die lokale Resonanzfrequenz , die in der Form

| (2.42) |

dargestellt werden kann. Die charakteristische Frequenz, welche die Suszeptibilitätseigenschaften des Körpers und die Stärke des äußeren Magnetfeldes enthält, kann als

| (2.43) |

geschrieben werden, während die Geometriefunktion

| (2.44) |

die Form der Magnetfeldinhomogenität charakterisiert. Damit können Suszeptibilitätseigenschaften und die räumliche Anordnung des Körpers innerhalb des Voxels voneinander separiert werden. Dadurch ist es möglich, den Einfluss des jeweiligen Anteiles unabhängig vom anderen Anteil zu untersuchen.

2.2.2 Kugel

Ein kugelförmiges Objekt in einem äußeren Magnetfeld dient als physikalisches Modell für einige biologische Gewebe bzw. Gegebenheiten. So betrachtet man beispielsweise die Lunge als Gewebe, das aus kleinen kugelförmigen Alveolen zusammengesetzt ist. Jede Alveole ist eine luftgefüllte Kugel, die von Blut umgeben ist. Der Suszeptibilitätsunterschied zwischen Luft und Blut erzeugt das lokale inhomogene Magnetfeld. Des Weiteren können durch das Kugelmodell Gewebe beschrieben werden, die magnetisch markierte Zellen enthalten. Die von den Zellen durch Phagozytose aufgenommenen Kontrastmittelteilchen bilden einen kugelförmigen magnetischen Kern vom Radius , der konzentrisch vom Dephasierungsvolumen mit dem Radius umgeben wird. Dieser Radius ist allerdings nicht mit dem Zellradius zu verwechseln, da das magnetische Störfeld der Kontrastmittelteilchen auch im Interzellularraum wirkt. Der Volumenanteil ist durch definiert.

In vielen Situationen kann also als physikalisches Modell eine Kugel mit dem Radius angenommen werden, die von einem kugelförmigen Relaxationsvolumen mit dem Radius umgeben wird (siehe Abbildung 2.4). Dabei werden zwei Näherungen gemacht. Erstens erzeugen die anderen umliegenden Kugeln auch ein lokales Magnetfeld, das sich auch auf die Resonanzfrequenz des Spins auswirkt, der sich im Dephasierungsvolumen der betrachteten Kugel bewegt. Zweitens wird nur die Diffusion zwischen zwei konzentrischen Kugeln betrachtet, obwohl der umgebende Spin keine Grenzen hat und in seiner Bewegung nicht behindert wird. Diese Einschränkung wird durch die Annahme reflektierender Randbedingungen an der äußeren Begrenzung des Dephasierungsvolumens gerechtfertigt. Berührt also ein Spin die äußere Begrenzung (siehe Abbildung 2.4), wird er reflektiert und die Bewegung setzt sich im Dephasierungsvolumen fort.

Das inhomogene Magnetfeld um eine homogen magnetisierte Kugel ergibt sich nach Gleichung (2.41) als das Feld eines magnetischen Dipols, d. h. in Kugelkoordinaten [28]:

| (2.45) |

wobei die Differenz der Magnetisierungen zwischen dem magnetischen Kern und dem umgebenden Gewebe ist. Der charakteristische äquatoriale Frequenzshift

beschreibt die Stärke der Magnetfeldinhomogenität, und die Formfunktion

| (2.47) |

charakterisiert die Abhängigkeit von den Koordinaten. Damit ergibt sich die lokale Resonanzfrequenz zu

| (2.48) |

2.2.3 Zylinder

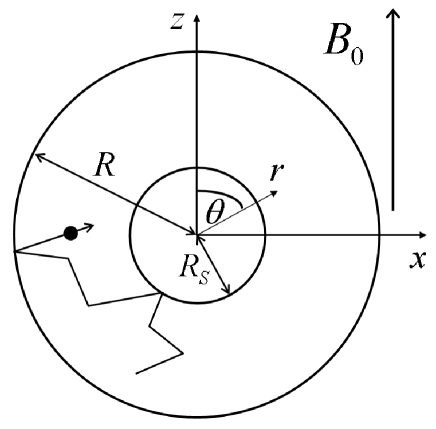

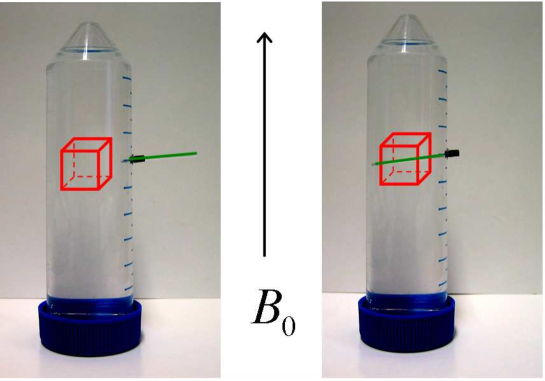

Als Modell, beispielsweise für eine Kapillare, wird ein dünner Zylinder mit dem Radius angenommen, der einen Neigungswinkel zum äußeren Magnetfeld hat (siehe Abbildung 2.5). Dabei wird das aus der Physiologie bekannten Kroghsche Zylindermodell zugrunde gelegt, das ursprünglich zur Beschreibung des Sauerstoffpartialdrucks in vaskularisiertem Gewebe entwickelt wurde [29]. Dazu wird ein Gefäß als ein blutgefüllter Zylinder (mit Radius ) betrachtet, der konzentrisch von einem zylinderförmigen Versorgungsgebiet (mit Radius ) umgeben wird (siehe linke Seite der Abbildung 2.5). Der Volumenanteil ist definiert als . Im Raum zwischen den beiden konzentrischen Zylindern findet die Diffusion der Spins statt, deren Dephasierung untersucht wird. Deshalb wird dieses Gebiet als Dephasierungsvolumen bezeichnet. An der Oberfläche dieses Dephasierungsvolumens werden reflektierende Randbedingungen angenommen, d. h., jede Trajektorie eines Spins, welche die Oberfläche des Dephasierungsvolumens an der Stelle berührt, wird durch eine symmetrische Trajektorie ersetzt, die wieder innerhalb des ursprünglich betrachteten Dephasierungsvolumens liegt (siehe rechte Seite der Abbildung 2.5).

An der Oberfläche der Kapillare können sowohl reflektierende als auch strahlende Randbedingungen betrachtet werden. Dabei kann im Falle strahlender Randbedingungen auch die Permeabilität der Kapillare berücksichtigt werden. Der Einfluss der Randbedingungen wird in Kapitel 3 ausführlich untersucht.

Der Zylinder erzeugt zum umgebenden Gewebe die Suszeptibilitätsdifferenz , was zu dem lokalen inhomogenen Magnetfeld

| (2.49) |

führt, wobei für Polarkoordinaten in einer Ebene senkrecht zur Zylinderachse stehen [30]. Auf der Oberfläche des Zylinders nimmt das lokale Magnetfeld für den Winkel das Maximum an. Die lokale Resonanzfrequenz ist durch die Larmor-Beziehung gegeben:

| (2.50) |

Der äquatoriale Frequenzshift

charakterisiert die Stärke des Suszeptibilitätseffekts, und die Funktion

| (2.52) |

beschreibt die räumliche Form des lokalen Magnetfelds. Damit kann man die lokale Resonanzfrequenz in der Form

| (2.53) |

schreiben.

2.3 Diffusion

2.3.1 Bloch-Torrey-Gleichung

Das NMR-Signal entsteht durch die transversale Komponente der Magnetisierung innerhalb eines Voxels, die in der Empfängerspule eine Spannung induziert. Um die Zeitentwicklung dieses Signals zu beschreiben, wird wie in Abbildung 2.3 veranschaulicht ein einzelnes Voxel betrachtet, in dem sich ein Körper befindet. Das durch den Körper erzeugte lokale Magnetfeld (2.41) induziert die dazugehörige Larmor-Frequenz . In diesem inhomogenen Magnetfeld findet die Diffusion der Spins statt.

Um den Einfluss der Diffusion auf den Signalverlauf bzw. die Frequenzverteilung zu beschreiben, wurde von Torrey ein zusätzlicher Diffusionsterm in die Bloch-Gleichungen eingeführt [31]. Für die transversale Magnetisierung in polarer Form ergibt sich somit die folgende Bewegungsgleichung:

| (2.54) |

wobei die lokale Larmor-Frequenz des inhomogenen Magnetfeldes ist und der Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums ist. Mathematisch gesehen handelt es sich um eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung vom Typ der Schrödingergleichung mit rein imaginärem Potential. Eine formale Zeitintegration der Bloch-Torrey-Gleichung liefert

| (2.55) |

Das resultierende Signal aus dem gesamten Voxel ist demnach

| (2.56) |

2.3.2 Strong-Collision-Näherung

Um die Bloch-Torrey-Gleichung zu lösen, wird der Diffusionsprozess im lokalen inhomogenen Magnetfeld um den magnetisierten Körper im Sinne von Übergangsdynamiken als stochastischer Prozess beschrieben. Aufgrund der Diffusion durch das lokale inhomogene Magnetfeld ist der betrachtete Spin verschiedenen Larmor-Frequenzen zu verschiedenen Zeiten ausgesetzt. Durch Einführung einer Sprungdynamik zwischen den verschiedenen lokalen Larmor-Frequenzen kann man den Diffusionsprozess diskretisieren. Dies kann realisiert werden, indem der Diffusionsoperator durch die Ratenmatrix ersetzt wird, wobei die Übergangsrate eines Spins von einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz zu einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz beschreibt. Unter der Annahme, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit nur von der aktuellen Position des Spins abhängt, kann der Diffusionsprozess durch einen Markov-Prozess ersetzt werden, der durch den Generator beschrieben wird. In dieser Näherung wird die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung des Spins in der Form geschrieben, wobei die transversale Magnetisierung eines Spins an einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz ist. Die durch den magnetisierten Körper verursachten lokalen Resonanzfrequenzen können in Matrixform geschrieben werden. Mit dem Vektor , dessen -tes Element die transversale Magnetisierung bei der Larmor-Frequenz beschreibt, ergibt sich eine Verallgemeinerung der Bloch-Torrey-Gleichung in Operatorform:

| (2.57) |

In der Originalarbeit von Torrey [31] wurden reine Diffusionsprozesse betrachtet, also und , mit der lokalen Larmor-Frequenz und dem lokalen Diffusionskoeffizienten . Demzufolge ist die ursprüngliche Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) ein Spezialfall der allgemeinen Gleichung (2.57). Die formale Lösung von Gleichung (2.57) ist durch gegeben. Damit kann man den Zeitverlauf der über das gesamte Dephasierungsvolumen gemittelten Magnetisierung berechnen:

| (2.58) |

Um diesen allgemeinen Ausdruck zu lösen, wird die Strong-Collision-Näherung verwendet [8, 41]. Der Ausdruck „Strong-Collision“ wurde von verschiedenen Autoren in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Hier wird das Strong-Collision-Modell im Sinne von Dattagupta und Blume [42] angewandt, welches mit dem Modell übereinstimmt, dass auch von Lynden-Bell [43] benutzt wurde. Diese Approximation wurde von der statistischen Physik adaptiert und zur Charakterisierung ergodischer Markov-Prozesse genutzt. Dies sind Prozesse, bei denen Anfangs- und Endzustand stochastisch unabhängig sind und die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen Anfangs- und Endzustand proportional zur Gleichgewichtswahrscheinlichkeit des Endzustandes ist.

In der Strong-Collision-Approximation wird der Generator des stochastischen Prozesses in folgender Weise ersetzt:

| (2.59) |

wobei ein Projektionsoperator auf einen Unterraum ist, der von dem Gleichgewichtseigenvektor des Generators aufgespannt wird. Der identische Operator wird mit bezeichnet. Der Magnetisierungsvektor zum Zeitpunkt ist dem Gleichgewichtseigenvektor proportional: . Der in der Approximation (2.59) eingeführte Fluktuationsparameter ist derjenige Parameter, der die Zeitskala der Übergänge des Markov-Prozesses beschreibt. Er verdeutlicht, wie schnell die Diffusion abläuft. Um diesen Parameter zu bestimmen, wird die Korrelationsfunktion des ursprünglichen Diffusionsprozesses betrachtet, welcher der Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) folgt. Diese Korrelationsfunktion ist folgendermaßen definiert:

| (2.60) |

Wie in früheren Arbeiten gezeigt wurde [8, 44], kann eine Korrelationszeit eines diffundierenden Spins eingeführt werden, die im Sinne einer Mean-Relaxation-Time-Approximation [32] bestimmt werden kann [8, 44]:

| (2.61) | ||||

| (2.62) |

Diese Korrelationszeit charakterisiert die Zeitskala der durch die molekulare Bewegung induzierten Feldfluktuationen. Um einen Ausdruck für die Korrelationszeit zu erhalten wird angenommen, dass die Diffusion im Dephasierungsvolumen zwischen der Oberfläche des Körpers und der Oberfläche des Voxels stattfindet. Wie in den Arbeiten [33, 44, 45] gezeigt wurde, ist die Integration problemlos ausführbar und ergibt , wobei eine charakteristische Länge des Körpers ist, wie z. B. der Radius einer Kapillare oder eines Zylinders. In der Arbeit [45] konnte dargestellt werden, dass die Form der Funktion auch nur von der Gestalt der Körpers abhängt. Der Ausdruck ist die Lösung der inhomogenen Laplace-Gleichung mit den gleichen Randbedingungen wie die der ursprünglichen Bloch-Torrey-Gleichung (2.54). Dies ist möglich, da beides Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind. Die beiden Randbedingungen an der Oberfläche des Voxels und der Oberfläche des Körpers liefern die beiden Integrationskonstanten der Differentialgleichung zweiter Ordnung. Auf diese Weise gelingt es, die Randbedingungen des ursprünglichen Problems in die Strong-Collision-Näherung einzuarbeiten. Ausführlich wird dies in Kapitel 3 sowie in den Gleichungen (6) und (7) in [44] diskutiert.

Um den Fluktuationsparameter mit der Korrelationszeit zu verknüpfen, wird die Ratenmatrix durch den Operator in der Definition der Korrelationsfunktion ersetzt: . Das Einsetzen dieses Ausdruckes für die Korrelationsfunktion in die Definition der Korrelationszeit nach Gleichung (2.61) ergibt

| (2.63) |

Demzufolge kann man den Zeitverlauf der Magnetisierung durch Anwendung der Strong-Collision-Approximation (2.59) mit auf die allgemeingültige Gleichung (2.58) erhalten:

| (2.64) |

Zur weiteren Auswertung der Frequenzverteilung ist es zweckmäßig, die Laplace-Transformierte des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes in der Form

| (2.65) |

zu betrachten. Berechnet man die Laplace-Transformierte von Gleichung (2.64) mit Hilfe der Definitionsgleichung (2.65), ergibt sich

| (2.66) |

Anwendung der Operatoridentität mit den Abkürzungen und auf Gleichung (2.66) ergibt für die Laplace-Transformierte des Magnetisierungszerfalls

wobei der Index Null die Größen im Static-Dephasing-Regime, in dem die Diffusionseffekte vernachlässigt werden (), kennzeichnet. Demzufolge ist die Magnetisierung im Static-Dephasing-Regime durch gegeben. Auflösen von Gleichung (2.3.2) ergibt den Zusammenhang

| (2.68) |

der für die Erweiterung des Static-Dephasing-Grenzfalles auf alle Diffusionsregime wichtig ist. Dabei vermittelt die Korrelationszeit den Bezug zur Diffusion.

Die Aussage über die stochastische Unabhängigkeit von Anfangs- und Endzustand ist eng mit der Annahme eines ergodischen Systems verbunden. Für ergodische Markovprozesse gilt, dass während der Korrelationszeit alle möglichen Resonanzfrequenzen von einem Spin mit der gleichen Wahrscheinlichkeit besucht werden. Nur unter dieser Annahme ist sichergestellt, dass die Trajektorie des Spins nahezu alle möglichen lokalen Larmor-Frequenzen erfasst, was zur geforderten stochastischen Unabhängigkeit von Anfangs- und Endzustand führt. Offensichtlich erfordert dies eine starke Diffusion, die durch einen großen Diffusionskoeffizienten charakterisiert ist. Deshalb funktioniert die Strong-Collision-Näherung auch im Motional-Narrowing-Regime. Andererseits wurde bei der Berechnung der Korrelationszeit der ursprüngliche komplette Diffusionsoperator berücksichtigt. Das führt zur korrekten Abhängigkeit der Korrelationszeit vom Diffusionskoeffizienten für alle Diffusionsregime. Dadurch wird auch das korrekte Verhalten für kleine Diffusionskoeffizienten eingearbeitet und deshalb können die Ergebnisse der Strong-Collision-Approximation auf das Static-Dephasing-Regime erweitert werden.

2.3.3 Diffusionsregime

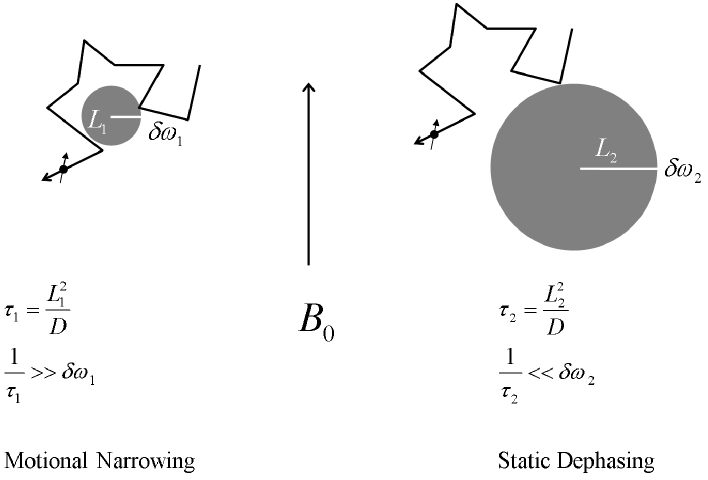

Basierend auf dem Bild diffundierender Spins in einem lokalen inhomogenen Magnetfeld um einen magnetisierten Körper wird der zugrunde liegende Relaxationsmechanismus durch zwei Frequenzskalen gekennzeichnet. Die dynamische Frequenzskala charakterisiert den Diffusionsprozess durch die Korrelation der sich bewegenden Spins. Die magnetische Frequenzskala wird von der Stärke des lokalen Magnetfeldes bestimmt, die durch die äquatoriale Frequenz charakterisiert ist. Ein Vergleich beider Frequenzen bestimmt das zugrunde liegende Diffusionsregime [46]. Wenn Diffusionseffekte vernachlässigt werden können (d. h. ), gilt das Static-Dephasing-Regime; im entgegengesetzten Fall werden die Näherungen des Motional-Narrowing-Regimes angewandt. Je nach relativer Stärke dieser beiden charakteristischen Frequenzen können fünf Diffusionsregime eingeführt werden, die den Relaxationsprozess beschreiben:

-

1.

Motional-Narrowing-Regime,

-

2.

Fast-Diffusion-Regime,

-

3.

Intermediate Regime,

-

4.

Slow-Diffusion-Regime und

-

5.

Static-Dephasing-Regime.

Die charakteristischen Parameter des zu untersuchenden Gewebes, insbesondere der Frequenzsprung und die dynamische Frequenz entscheiden nun, welches Diffusionsregime das zugrunde liegende ist. In Abbildung 2.6 ist der qualitative Unterschied zwischen den beiden Grenzfällen dargestellt. Im Motional-Narrowing-Grenzfall besucht der Spin fast alle möglichen lokalen Frequenzen, die durch den magnetischen Körper erzeugt werden. Im Static-Dephasing-Regime bleibt der Spin fast immer an einem Ort und präzediert daher auch nur mit einer konstanten Larmor-Frequenz.

Auf qualitativen Argumenten basierend konnten Yablonskiy und Haacke [6] das folgende Kriterium für die Anwendbarkeit des Static-Dephasing-Regime angeben:

| (2.69) |

wobei eine für den magnetisierten Körper charakteristische Länge und die zugrunde liegende Dimension ist. In Kapitel 3 werden Korrelationszeiten, welche die Diffusion in inhomogenen Magnetfeldern charakterisieren, untersucht. Damit kann dann auch quantitativ eingeteilt werden, in welchem Diffusionsregime man sich gerade befindet.

2.4 Signalformation in einem Voxel

2.4.1 Allgemeine Theorie zur Signalentstehung

Um die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung zu beschreiben, wird ein einzelnes Voxel betrachtet in dem sich ein Körper befindet (siehe Abbildung 2.3). Der Körper wird von Gewebe mit konstantem Diffusionskoeffizienten umgeben. Das umgebende Gewebe, in dem Diffusion stattfinden, hat das Volumen . Deshalb ist es möglich, den Volumenanteil in der Form einzuführen. Der Körper mit der Magnetisierung erzeugt das inhomogene Magnetfeld und somit die räumlich variierenden Larmor-Frequenz innerhalb des Voxels. Wie in Abschnitt 2.2.1 gezeigt wurde, ist die lokale Resonanzfrequenz durch

| (2.70) |

gegeben, wobei den Frequenzshift charakterisiert, der durch den magnetisierten Körper erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird die Signalentwicklung durch die Diffusion der Spins beeinflusst, die durch die Korrelationszeit veranschaulicht werden kann, wobei eine charakteristische Länge des Körpers und der Diffusionskoeffizient ist. Das Inverse der Korrelationszeit beschreibt eine Frequenz, die mit dem Frequenzshift der Feldinhomogenität verglichen werden muss [46]. Wenn die Diffusion vernachlässigt werden kann (d. h. ), dann gilt das Static-Dephasing-Regime; im anderen Grenzfall kann die Näherung des Motional-Narrowing-Regimes angewandt werden.

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, kann die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung in allen Diffusionsregimen durch die Bloch-Torrey-Gleichung [31] beschrieben werden: , wobei die lokale Frequenz aus Gleichung (2.70) darstellt. Hierbei ist die Notation der Magnetisierung in Polarform, die am Punkt erzeugt wird. Die über das gesamte Voxel gemittelte Magnetisierung kann als Integral über alle beitragenden Punkte ausgedrückt und deshalb entsprechend Gleichung (2.56) geschrieben werden. Die formale Zeitintegration der Bloch-Torrey-Gleichung kann numerisch ausgewertet werden. Die Zeitabhängigkeit, wie sie in Gleichung (2.56) beschrieben wird, ist im Gradientenecho-Experimenten beobachtbar [16]. Ein äquivalenter Weg zur Beschreibung des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes für diese Art von Experimenten ist die Benutzung der Frequenzverteilung :

| (2.71) |

Um die Signal-Formation bei der Anwendung komplizierterer Sequenzen zu beschreiben (z. B. SSFP-Sequenzen [47, 48]), muss Gleichung (2.71) im Sinne von Gleichung (2.27) verallgemeinert werden [21].

2.4.2 Static-Dephasing-Regime

Dieses Diffusionsregime ist anwendbar, wenn Diffusionseffekte im Vergleich zu den Suszeptibilitätseffekten vernachlässigbar sind, d. h. zur quantitativen Untersuchung kann in Gleichung (2.56) der Diffusionskoeffizient zu gesetzt werden und es resultiert folgender Ausdruck zur Beschreibung des Signals:

| (2.72) |

wobei das Relaxationsvolumen, die lokale Larmor-Frequenz und die Spindichte [6, 21, 49, 50] sind. Um zwischen dem Static-Dephasing-Regime und den anderen Diffusionsregimen unterscheiden zu können, wird der Index Null zur Kennzeichnung des Static-Dephasing-Regimes verwendet. Wird die Dirac-Funktion in die obige Gleichung eingeführt, kann die Magnetisierung in folgender Form geschrieben werden:

| (2.73) | ||||

| (2.74) |

In Analogie zu Methoden der Statistischen Physik [49, 51, 52] kann die Zustandsdichte für die lokale Frequenz wie folgt definiert werden:

| (2.75) |

wobei diese Zustandsdichte sämtliche Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeitsdichte

| (2.76) |

besitzt. Wird die Fourier-Darstellung der Diracschen--Distribution genutzt, kann das Integral (2.75) im Prinzip für jede beliebige lokale Larmor-Frequenz analytisch berechnet werden. Für kompliziertere Geometrien kann die Frequenzverteilung numerisch bestimmt werden, indem das Dephasierungsvolumen in kleine Subvoxel aufgeteilt und für jedes Subvoxel die mittlere Larmor-Frequenz bestimmt wird. Die Frequenzverteilung ergibt sich dann als Histogramm der Anzahl der Subvoxel, dargestellt über der zugehörigen Larmor-Frequenz. Jedoch können durch diese Methode keine Diffusionseffekte berücksichtigt werden. Deshalb wird in den nächsten Kapiteln ein anderer Weg zur Beschreibung der Diffusionsabhängigkeit der Frequenzverteilung aufgezeigt.

Kapitel 3 Korrelationszeiten

3.1 Diffusion in lokal inhomogenen Magnetfeldern

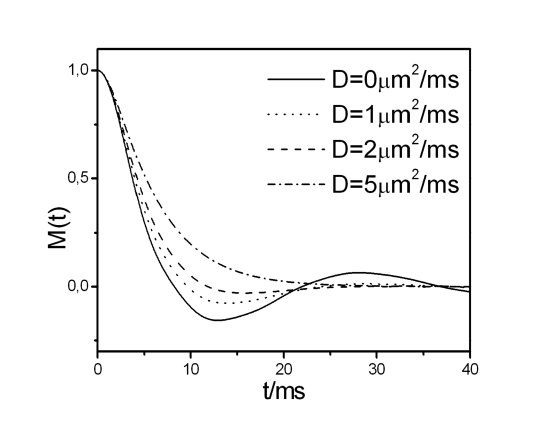

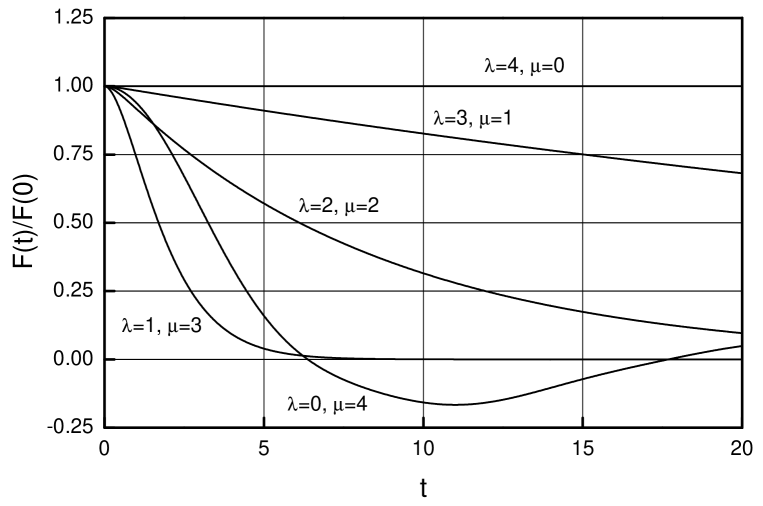

Die in Abschnitt 2.2.1 betrachteten Körper im Magnetfeld erzeugen lokale inhomogene Magnetfelder. In diesen lokalen Magnetfeldern findet die Diffusion der signalgebenden Spins statt. Zur Beschreibung der Diffusionsbewegung nutzt man die Korrelationsfunktion, die den zeitlichen Verlauf der Korrelation eines sich bewegenden Spins beschreibt. Die Korrelationsfunktion wurde bereits in Abschnitt 2.3.2 benutzt, um die Diffusion um magnetische Körper im Magnetfeld zu beschreiben. Die Korrelationsfunktion wird von der Form der magnetisierten Körper und den Diffusionseigenschaften des umgebenden Mediums bestimmt. Die Korrelation nimmt mit zunehmender Zeit ab und kann ähnlich wie der Magnetisierungszerfall durch eine exponentielle Funktion approximiert werden, deren charakteristische Abklingkonstante die Korrelationszeit ist [33, 34]. Auch die Einteilung der Diffusionsregime, die in Abschnitt 2.3.3 vorgestellt wurde, basiert auf der Korrelationszeit . Der Spin, der um den Körper im Magnetfeld diffundiert, besucht während seiner Bewegung viele verschiedene Orte und damit präzediert er auch mit vielen verschiedenen Larmor-Frequenzen. Anschaulich beschreibt die Korrelationszeit nun diejenige Zeitspanne, in der sich die Larmor-Frequenz des Spins merklich ändert. Betrachtet man die linke Seite der Abbildung 2.6, so erkennt man, dass im Motional-Narrowing Grenzfall der Spin sich sehr schnell um den kleinen Körper bewegt und somit viele verschiedene Frequenzen besucht. Die Korrelationszeit ist in diesem Fall also sehr klein, da nur für einen kurzen Zeitraum eine nahezu konstante Resonanzfrequenz herrscht. Im Gegensatz dazu befindet sich im Static-Dephasing-Grenzfall der Spin fast immer am gleichen Ort, wie auf der rechten Seite der Abbildung 2.6 verdeutlicht ist. Dadurch präzediert der Spin auch fast immer mit der gleichen Larmor-Frequenz und demzufolge ist die Korrelationszeit sehr lang.

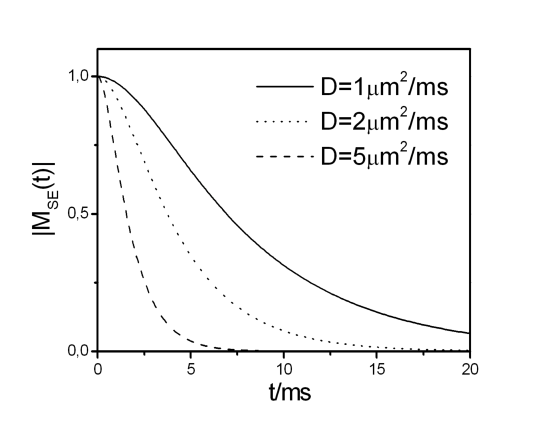

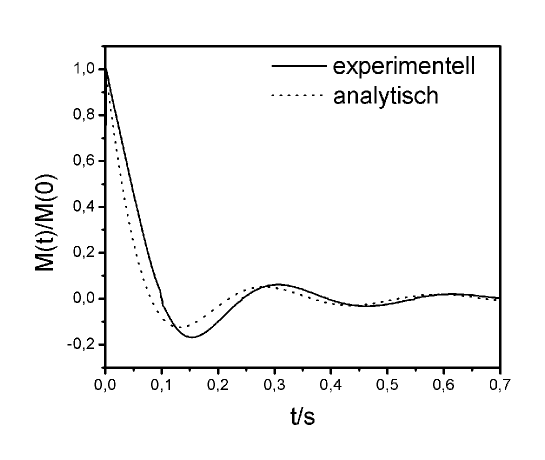

Gewöhnlicherweise wird die transversale Relaxationszeit genutzt, um Gewebeparameter wie die Zelldichte oder den Oxygenierungszustand von Blut zu bestimmen. Die Angabe des Parameters beruht auf der Annahme eines exponentiellen Magnetisierungszerfalls der Form . Wird jedoch der nicht-Gaußsche Charakter der Spindephasierung [35] beachtet, führt eine genauere Betrachtung des Relaxationsprozesses zu dem Ergebnis, dass der exakte Zeitverlauf der Magnetisierung während des freien Induktionszerfalls von der Relaxationszeit im Motional-Narrowing-Grenzfall und von der Korrelationszeit abhängig ist:

| (3.1) |

wobei die Relaxationsrate im Motional-Narrowing Regime nur von der Form des lokalen Magnetfeldes abhängt. So wird z. B. der Magnetisierungszerfall, der vom inhomogenen Magnetfeld um Erythrozyten erzeugt wird, als nicht-gaußförmig beschrieben [36].

Nun stellt sich die Frage, wie die Korrelationszeit von der lokalen Frequenzverteilung und den charakteristischen Dimensionen des magnetisierten Körpers abhängt. Sphärische Objekte wurden zuerst in [37] untersucht, wobei auch eine Korrelationsfunktion gefunden wurde. Die exakte Form der Korrelationsfunktion wurde ausführlich sowohl von Sukstanskii und Yablonskiy [12] als auch von Jensen und Chandra [38] untersucht. Sie konnten zeigen, dass die Zeitabhängigkeit der Korrelationsfunktion nicht exponentiell, sondern algebraisch ist. Sukstanskii und Yablonskiy [12] gaben einen Ausdruck für die Korrelationsfunktion an, wobei auch beliebig geformte Körper beschrieben werden können.

Da in Bildgebungsexperimenten kurze Echozeiten relevant sind, ist ein exponentieller Zerfall der Korrelationsfunktion eine ausreichend genaue Beschreibung. Deshalb wird in der Magnetresonanzbildgebung üblicherweise ein exponentiellen Zerfall der Korrelationsfunktion der Form vorausgesetzt [33]. Die Korrelationszeit wird nun in Abhängigkeit von der lokalen Resonanzfrequenz und den Randbedingungen auf der Oberfläche des Körpers ermittelt. Ein einfacher Ausdruck für die Korrelationszeit, der leicht zu implementieren ist, wird im Folgenden angegeben, und für den Spezialfall von Kugeln und Zylindern können sogar analytische Ausdrücke ermittelt werden.

3.2 Allgemeiner Ansatz

Betrachtet wird ein kompakter, homogen magnetisierter Körper in einem äußeren Magnetfeld (siehe Abbildung 2.3). Die Trajektorie eines um den Körper diffundierenden Spins wird verfolgt. Außerhalb des magnetischen Körpers werden homogene Diffusionseigenschaften angenommen, d. h. äußere Potentiale oder Einschränkungen durch Membranen oder andere Strukturen werden vernachlässigt. Anstatt die Diffusion im gesamten Gewebe zu betrachten, wird nur das Relaxationsvolumen um das magnetische Objekt betrachtet (Abbildung 2.3). Die Form dieses Relaxationsvolumens ist abhängig von der Form des Objektes, d. h. im Falle einer homogen magnetisierten Kugel mit dem Radius ist das Relaxationsvolumen der Raum zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit den Radien und , wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Der Volumenanteil ist dann gegeben durch . Analog dazu ist im Falle von Zylindern das Relaxationsvolumen der Raum zwischen zwei konzentrischen Zylindern mit den Radien und , und der Volumenanteil ist (siehe Abbildung 2.5). Die Diffusion wird damit eingeschränkt auf den Raum zwischen zwei konzentrischen Objekten mit den Radien und , d. h. periodische Randbedingungen werden an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens angenommen. Es ist wichtig zu betonen, dass die äußere Begrenzung mit dem Radius nur eine mathematische Grenze ist und nicht mit irgendwelchen biologischen Membranen verwechselt werden darf. Die Gründe für diese Einschränkungen und die daraus folgenden mathematischen Implikationen wurden bereits im Detail diskutiert [39].

Die Zweipunktkorrelationsfunktion der stochastischen Feldfluktuationen, denen ein Spin unterliegt, ist definiert als

| (3.2) |

wobei die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür ist, einen Spin an der Position nach der Zeit zu finden, wenn die ursprüngliche Position zur Zeit angenommen wurde. Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Gleichgewichtsverteilung ist in unserem Fall identisch mit der Spindichte, welche als homogen angenommen wird, d. h.

| (3.3) |

wobei das Dephasierungsvolumen ist (im Falle von Kugeln ist dieses das Volumen zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit den Radien und ). Die Wahrscheinlichkeit erfüllt die Smoluchowski-Gleichung , mit dem zugehörigen Wahrscheinlichkeitsstrom . Unter der Annahme freier Diffusion innerhalb der Grenzen ist die Wahrscheinlichkeit die Greensche Funktion der Diffusionsgleichung

| (3.4) | ||||

| (3.5) |

wobei der Diffusionskoeffizient ist.

Während an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens (im dreidimensionalen Fall die Kugel mit dem Radius oder im zweidimensionalen Fall der Zylinder mit dem Radius ) reflektierende Randbedingungen angenommen werden, wird an der inneren Oberfläche zwischen reflektierenden und strahlenden Randbedingungen unterschieden. Im Falle einer impermeablen inneren Oberfläche werden die Trajektorien der diffundierenden Spins durch eine symmetrische Trajektorie fortgesetzt, sobald der Spin die innere Oberfläche berührt, d. h. reflektierende Randbedingungen werden angenommen:

| (3.6) |

Die reflektierenden Randbedingungen an der äußeren Oberfläche umhüllen das System und verhindern das Entweichen der Spins ins Unendliche. Deshalb verschwindet der korrespondierende Strom an dieser Oberfläche: . Wenn der Austausch von signalgebenden Protonen zwischen dem Relaxationsvolumen und dem magnetisierten Objekt berücksichtigt werden soll, müssen an der inneren Oberfläche strahlende Randbedingungen in der Form

| (3.7) |

angenommen werden, wobei eine mikroskopische Reflexionsrate ist, welche die Permeabilität der inneren Oberfläche beschreibt [40].

Das Einsetzen der Wahrscheinlichkeitsdichten, die in den Gleichungen (3.5) und (3.3) gegeben sind, in die Definition der Korrelationsfunktion aus Gleichung (3.2) liefert

| (3.8) |

Im Allgemeinen zeigt die Korrelationsfunktion keinen einfachen exponentiellen Abfall, wie oft angenommen wird [34]. Dies erschwert eine einfache Bestimmung der Korrelationszeit. Eine geeignete Definition der Korrelationszeit besteht darin, sie gemäß [32] als mittlere Relaxationszeit der Korrelationsfunktion zu definieren:

| (3.9) |

Eine übliche Näherung für die Korrelationsfunktion ist ein einfacher exponentieller Abfall der Form . Im Falle uneingeschränkter Diffusion konnte von Jensen und Chandra [38] gezeigt werden, dass die Korrelationsfunktion durch eine algebraische Funktion besser approximiert werden kann. Einsetzen von Gleichung (3.8) in Gleichung (3.9) ergibt

| (3.10) |

wobei die Varianz des lokalen Magnetfeldes durch

| (3.11) |

gegeben ist, mit als dem Volumenanteil des magnetischen Materials innerhalb des Voxels. Die Relation stimmt mit dem allgemeinen Ergebnis, wie es in Gleichung (1) in [12] angegeben wird, überein. Wird der allgemeine Ausdruck in Gleichung (3.10) genutzt, kann ein Zusammenhang zwischen der Korrelationszeit , dem Volumenanteil , dem Radius des Störkörpers und dem Diffusionskoeffizienten gefunden werden. Dies führt zu einer Relation, wie sie auch in Gleichung (15) der Veröffentlichung von Stables et al. [33] angegeben wird.

3.3 Spezielle Geometrien

Der oben erhaltene allgemeine Ausdruck (3.10) zur Quantifizierung der Korrelationszeit wird auf zwei Formen von magnetischen Objekten angewandt, nämlich auf Kugeln und Zylinder. Um das Integral (3.10) zu lösen, muss zuerst eine Funktion gefunden werden, welche die Beziehung

| (3.12) |

erfüllt. Im Falle von Kugeln und Zylindern kann diese Funktion analytisch gefunden werden. Für komplizierter geformte Objekte muss die Laplace-Gleichung numerisch gelöst werden. Des Weiteren muss die Funktion die reflektierenden Randbedingungen nach Gleichung (3.6)

| (3.13) |

an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens erfüllen. Im Falle strahlender Randbedingungen an der inneren Oberfläche genügt die Funktion der Beziehung

| (3.14) |

wobei die Permeabilität der Oberfläche beschreibt. Wenn die Oberfläche des magnetischen Körpers impermeabel ist (), wird der Spin an der Oberfläche reflektiert, d. h. im Falle reflektierender Randbedingungen an der inneren Oberfläche gilt für der Zusammenhang

| (3.15) |

3.3.1 Kugel

Die lokale Resonanzfrequenz um eine homogen magnetisierte Kugel ist in Gleichung (2.48) gegeben. Die Stärke der Feldinhomogenität wird durch den charakteristischen äquatorialen Frequenzshift beschrieben. Der Erwartungswert des lokalen Magnetfeldes wird durch Einsetzen des lokalen Magnetfeldes in die Gleichung (3.11) erhalten:

| (3.16) |

Das Ergebnis ist identisch mit dem von Jensen und Chandra [38], Gleichung (18), oder dem von Stables et al. [33], Gleichung (8). Zur Lösung der Laplace-Gleichung (3.12) für ein Dipolfeld, wird der Ansatz

| (3.17) |

genutzt. Die Anwendung des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten auf die Funktion ergibt für die radiale Funktion die Differentialgleichung . Diese Differentialgleichung vom Eulerschen Typ kann in eine inhomogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten transformiert werden. Zur Lösung wird die Substitution genutzt und damit ergibt sich für die radiale Funktion

| (3.18) |

wobei die Integrationskonstanten und durch die Randbedingungen an der inneren und äußeren Oberfläche festgelegt sind. Wird der Ausdruck (3.17) zur Lösung der inhomogenen Laplace-Gleichung (3.12) genutzt, reduziert sich der Ausdruck für die Korrelationszeit (3.10) auf die einfache Form

| (3.19) |

Im Falle strahlender Randbedingungen an der inneren Grenzfläche ergibt sich mit der Gleichung (3.14) für die Integrationskonstanten

| (3.20) |

mit der Abkürzung

| (3.21) |

Mit Gleichung (3.15) ergibt sich bei reflektierenden Randbedingungen an der inneren Grenzfläche für die Integrationskonstanten:

| (3.22) |

Die Korrelationszeit im Falle strahlender Randbedingungen wird also durch den Ausdruck

| (3.23) |

beschrieben. Ist die innere Kugel impermeabel, hängt die Korrelationszeit nur vom Volumenanteil, vom Kugelradius und vom Diffusionskoeffizienten ab. Mit der Abkürzung

| (3.24) |

ergibt sich für die Korrelationszeit der Ausdruck:

| (3.25) |

Gleichung (3.25) erhält man auch, wenn in der Gleichung für strahlende Randbedingungen der Koeffizient gesetzt wird. Eine Taylor-Entwicklung in führt zu einem einfachen Zusammenhang zwischen der Korrelationszeit und dem Volumenanteil im Falle eines permeablen Kerns, nämlich zu

| (3.26) |

Wird in dieser Gleichung den Koeffizienten gesetzt oder eine Taylor-Entwicklung von Gleichung (3.25) durchgeführt, erhält man

| (3.27) |

für die Korrelationszeit im Falle eines impermeablen Kerns.

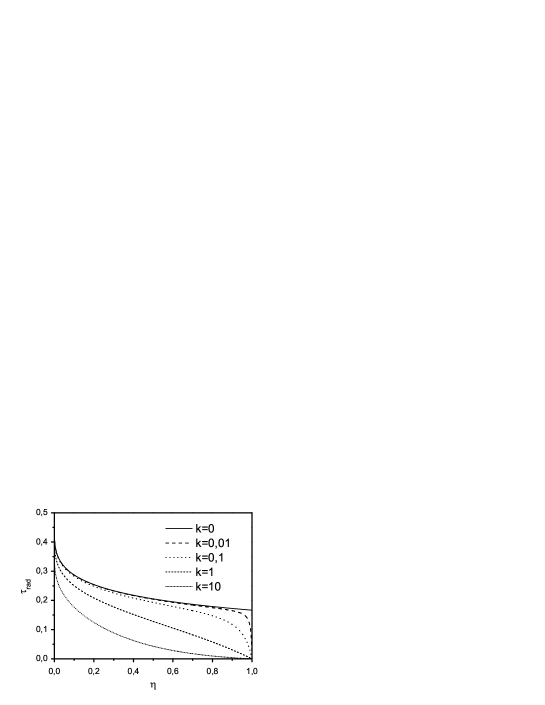

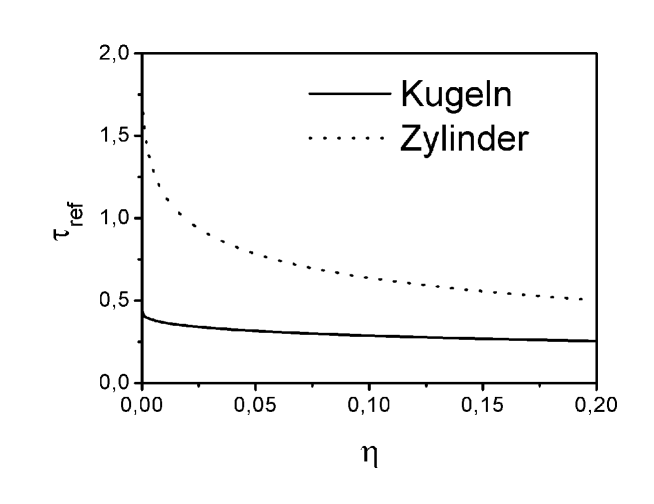

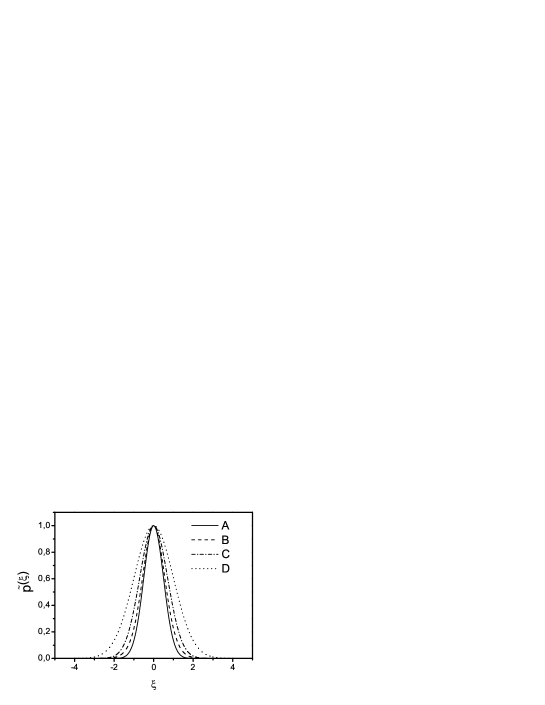

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse ist in Abbildung 3.1 die Korrelationszeit in Abhängigkeit vom Volumenverhältnis für verschiedene Werte des Permeabilitätskoeffizienten dargestellt. Bei vorgegebenem Volumenverhältnis ist die Korrelationszeit am größten, wenn die Kugel impermeabel ist (). In diesem Fall wird der Spin an der Oberfläche der Kugel reflektiert und der Spin bewegt sich kurz nach der Reflexion in einem lokalen Magnetfeld, dessen Wert fast genau so groß ist, wie kurz vor der Reflexion. Der Spin präzediert also länger mit der nahezu gleichen Resonanzfrequenz, und deshalb ist in diesem Fall die Korrelationszeit auch länger. Ist die Kugel hingegen durchlässig, wird der Spin nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit reflektiert, ein gewisser Anteil dringt auch in die Kugel ein und trägt dann nicht mehr zum Signal bei. Mit steigender Permeabilität nimmt also die Korrelationszeit ab.

3.3.2 Zylinder

Wird ein homogen magnetisierter Zylinder untersucht, muss dessen Orientierung zum äußeren Magnetfeld berücksichtigt werden. Die lokale Resonanzfrequenz ist abhängig vom Neigungswinkel zwischen der Zylinderachse und der Richtung des äußeren Magnetfeldes . Auf der linken Seite der Abbildung 2.5 ist der Querschnitt durch den Zylinder und durch das Dephasierungsvolumen zu sehen, wobei zweidimensionale Polarkoordinaten genutzt werden. Die lokale Resonanzfrequenz um den Zylinder ist in Gleichung (2.53) gegeben. Die Varianz dieser lokalen Resonanzfrequenz folgt direkt aus Gleichung (3.11) als

| (3.28) |

was mit dem Ergebnis von Stables at al. [33] übereinstimmt. Wird der vom Winkel abhängige Anteil der lokalen Frequenz (2.53) betrachtet, kann in Analogie zum Ansatz (3.17) im Falle von Zylindern der Ausdruck verwendet werden, was zu der Differentialgleichung mit der Lösung führt. Nach Ausführung der gleichen Schritte wie im sphärischen Fall ergibt sich ein analoger Ausdruck für die Korrelationszeit, und zwar

| (3.29) |

für strahlende Randbedingungen und

| (3.30) |

für reflektierende Randbedingungen, was mit dem Ergebnis von Bauer et al. [8] übereinstimmt.

3.4 Anwendungen

3.4.1 Diffusionsregime

In Abschnitt 2.3.3 wurde gezeigt, dass die Korrelationszeit eine wesentliche Größe ist, die zur Einteilung der Diffusionsregime notwendig ist. So gaben Yablonskiy und Haacke in ihrer Gleichung (55) der Arbeit [6] die empirische Bedingung

| (3.31) |

an, die erfüllt sein muss, damit die Diffusion um die Kugel vernachlässigt werden kann. Anhand der Ungleichung (3.31) lässt sich somit feststellen, ob das Static-Dephasing-Regime das zu Grund liegende Diffusionsregime ist. In diese Betrachtungen geht jedoch die Permeabilität des Körpers nicht mit ein. Mit den oben erhaltenen Resultaten kann nun die exakte Einteilung der Diffusionsregime auf mathematischer Basis erfolgen. Werden die Ergebnisse für die Korrelationszeit und deren Abhängigkeit vom Volumenanteil genutzt, können ähnliche Ausdrücke wie die von Yablonskiy und Haacke empirisch gefundenen ableitet werden. Im Falle von kugelförmigen Objekten ergibt sich aus Gleichung (3.27) für das Static-Dephasing-Regime () das Kriterium

| (3.32) |

Analog dazu kann für zylindrische Objekte ein ähnliches Kriterium für die Gültigkeit des Static-Dephasing-Regimes angegeben werden.

Die Korrelationszeit kann nun zur Beantwortung konkreter Fragestellungen angewandt werden. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um magnetisch markierte Zellen zu beschreiben. In der Arbeit „Application of the static dephasing regime theory to superparamagnetic iron-oxide loaded cells“ untersuchten Bowen et al. [53] das Relaxationsverhalten eisenbeladener Zellen. Typische Parameter waren in dieser Arbeit ein Volumenanteil von , ein Diffusionskoeffizient und ein Frequenzshift von . Die zum Markieren benutzten Kontrastmittelteilchen wurden von Lymphozyten phagozytiert, die einen mittleren Radius von hatten. Aus Gleichung (3.27) ergibt sich für die Korrelationszeit der Wert , was der dynamischen Frequenz entspricht. Diese dynamische Frequenz ist wesentlich kleiner als der charakteristische Frequenzshift, und deshalb kann das Static-Dephasing-Regime als das zugrunde liegende Diffusionsregime angesehen werden.

Die Korrelationszeit um Zylinder kann genutzt werden, um den Diffusionsprozess im Myokard zu quantifizieren [8]. In diesem Fall ist der Volumenanteil äquivalent zum regionalen Blutvolumen . Der typische Radius einer Kapillare im Myokard beträgt [54]. Mit einem typischen Wert für den Diffusionskoeffizienten von ergibt sich aus Gleichung (3.30) für die Korrelationszeit der Wert , was der dynamischen Frequenz entspricht. Der charakteristische Frequenzshift auf der Oberfläche einer Kapillare im Myokard beträgt [55]. In diesem Fall haben die dynamische Frequenz und die charakteristische Frequenz die gleiche Größenordnung. Deshalb wird die Spindephasierung im Myokard dem intermediären Diffusionsregime zugeordnet. Hier sind weder die Ausdrücke des Motional-Narrowing-Grenzfalls noch die des Static-Dephasing-Grenzfalls anwendbar.

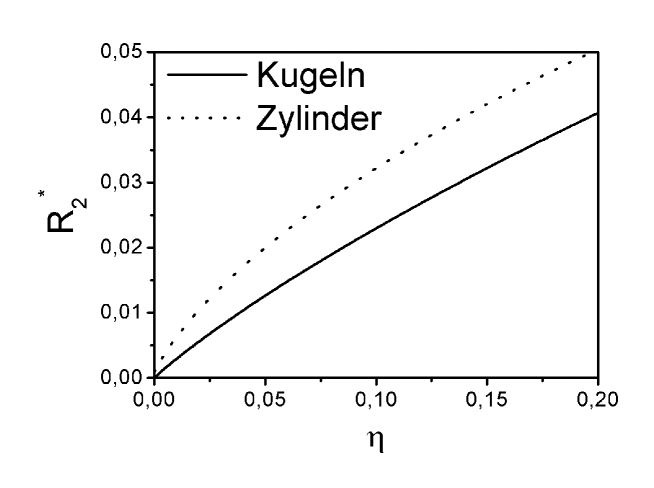

3.4.2 Relaxationsraten

Die Spindephasierung, die durch die Magnetfeldinhomogenitäten verursacht wird, beeinflusst den Magnetisierungszerfall. Dieser kann für alle Diffusionsregime durch die Bloch-Torrey-Gleichung [31] beschrieben werden. Die Signalentstehung im Static-Dephasing-Regime [6] wurde für den sphärischen Fall [49] und den zylindrischen Fall [51] ausführlich untersucht. Mittels der oben erhaltenen Ergebnisse für die Korrelationszeiten können nun die Relaxationsraten im Motional-Narrowing-Regime bestimmt werden. In diesem Diffusionsregime wird der Signalverlust hauptsächlich durch die Dephasierung aufgrund der Diffusion der Spins im inhomogenen Magnetfeld hervorgerufen. Im Gegensatz zum Static-Dephasing-Grenzfall kann der Signalverlust im Motional-Narrowing-Regime nicht durch Spinechos refokussiert werden.

Im Motional-Narrowing-Regime sind die Frequenzfluktuationen, die durch den Diffusionsprozess verursacht und durch das Inverse der Korrelationszeit charakterisiert werden, größer als die durch die Feldinhomogenität erzeugte Frequenzverschiebung, d. h. . In diesem Fall ist die Relaxationsrate durch die einfache Beziehung

| (3.33) |

gegeben, wobei für Kugeln und Zylinder in Gleichung (3.16) und Gleichung (3.28) gegeben sind. In Abbildung 3.2 werden die Relaxationsraten in Abhängigkeit vom Volumenanteil für Kugeln und Zylinder miteinander verglichen.

Im Falle kleiner Volumenanteile ergibt sich aus den beiden Gleichungen (3.33) und (3.27) der einfache Ausdruck für die Relaxationsrate einer Suspension kleiner Kugeln

| (3.34) |

welcher mit den Ergebnissen von Moiny et al. [56] und Brooks et al. [57] übereinstimmt. Mit der allgemeinen Beziehung (3.33) ergibt sich damit die Korrelationszeit

| (3.35) |

Die auf diesem Wege erhaltene Korrelationszeit stimmt auch mit dem ersten Glied der Taylor-Entwicklung aus Gleichung (3.27) überein.

Jensen und Chandra [38] bestimmten die Relaxationsrate im Falle eines durchlässigen Kerns zu

| (3.36) |

Die Kombination dieses Ergebnisses mit dem allgemeinen Ausdruck (3.33) führt zur Korrelationszeit, die den Diffusionsprozess um eine durchlässigen Kern beschreibt:

| (3.37) |

Zur Ableitung der obigen Ergebnisse wurde die Näherung benutzt, dass benachbarte Feldinhomogenitäten keinen Einfluss auf das betrachtete Voxel haben. Um den Gültigkeitsbereich dieser Näherung zu quantifizieren, wird zuerst der Fall von Kapillaren betrachtet. Es wird eine regelmäßige Anordnung der Kapillaren angenommen, d. h. im Querschnitt befindet sich die Kapillare im Zentrum eines Hexagons und hat sechs gleichnahe Nachbarn. Jedes Hexagon mit der Seitenlänge und der Fläche wird in diesem Modell durch einen Kreis mit dem Radius und dem gleichen Flächeninhalt ersetzt. Der Abstand zwischen zwei Kapillaren ist demzufolge . Der Einfluss benachbarter Kapillaren kann vernachlässigt werden, wenn die charakteristische Frequenz an der Oberfläche einer Kapillare viel größer ist als die Frequenz, die durch die sechs umgebenden Kapillaren im Abstand erzeugt wird. Mit diesen geometrischen Anschauungen ergibt sich nach Gleichung (2.53) die Ungleichung , was zu einer Abschätzung für den Volumenanteil führt: .

Im dreidimensionalen Fall der regelmäßigen Anordnung ist jede Kugel im Zentrum eines Rhombendodekaeders (der Wigner-Seitz-Zell eines fcc-Bravais-Gitters) von zwölf gleichnahen Nachbarn umgeben. In diesem Modell wird jeder Rhombendodekaeder mit der Seitenlänge und dem Volumen durch eine Kugel mit dem Radius und dem gleichen Volumen ersetzt. Daraus folgt, dass der Abstand zur nächsten Kugel beträgt. Der Einfluss des Magnetfeldes benachbarter Kugeln kann vernachlässigt werden, wenn die charakteristische Frequenz auf der Oberfläche einer Kugel viel größer ist als die Frequenz, die durch die zwölf umgebenden Kugeln im Abstand erzeugt wird. Mit diesen geometrischen Anschauungen ergibt sich nach Gleichung (2.53) die Ungleichung , was zu einer Abschätzung für den Volumenanteil führt: .

Innerhalb des Diffusionsraumes werden also nur die Wechselwirkung eines Kernspins mit dem Magnetfeld einer Kugel oder eines Zylinders betrachtet, d. h. die Beiträge benachbarter Körper werden nicht berücksichtigt. In einem Gewebe, in dem der magnetisierte Körper einen kleinen Volumenanteil besitzt und dieser nur ein schwaches lokales Magnetfeld erzeugen, ist die Vernachlässigung der umgebenden Störkörper gerechtfertigt und die Näherungen in den Gleichungen (3.26) und (3.27) sind gültig.

Kapitel 4 Frequenzverteilungen

4.1 Formalismus zur Beschreibung der Frequenzverteilung

Bereits in Abschnitt 2.4 wurde dargestellt, wie das Signal aus einem Voxel, das einen magnetischen Körper enthält, untersucht werden kann. Der magnetische Körper erzeugt ein lokales inhomogenes Magnetfeld innerhalb des Voxels. Die Spins bewegen sich aufgrund der Diffusion in diesem Feld und beeinflussen dadurch das Dephasierungsverhalten. Diese Dephasierungseffekte können genutzt werden, um Informationen über das untersuchte Gewebe zu erhalten. So konnten aus diesen Informationen z. B. die Zelldichte [58] oder die Kapillardichte im Myokard [8, 9] bestimmt werden. Um dies zu erreichen werden Modelle benötigt, welche den zeitlichen Signalverlauf in Abhängigkeit von der Anordnung der magnetischen Körper beschreiben. Da diese magnetischen Körper ein inhomogenes Magnetfeld erzeugen, das die Relaxation der signalgebenden Spins beschleunigt, ist die Information über die Anordnung der magnetischen Körper im Zeitverlauf des Magnetisierungszerfalls oder äquivalent dazu im zugehörigen Frequenzspektrum enthalten.

Um den Signal-Zeit-Verlauf exakt zu beschreiben, muss, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wurde, zuerst aus der Form des Körpers die lokale Resonanzfrequenz bestimmt werden. Dann wird die Bloch-Torrey-Gleichung für diese lokale Resonanzfrequenz gelöst, wie es in Abschnitt 2.3.1 dargestellt wurde. Unter Berücksichtigung der Diffusionseffekte ist dies sehr mühsam und nur in Spezialfällen möglich, z. B. wenn die Frequenz ist, welche durch einen linearen Gradienten erzeugt wird [31, 59]. Alternativ dazu ist es möglich, die Bloch-Torrey-Gleichung numerisch zu lösen. Dies wurde beispielsweise genutzt, um die Effekte der Kantenverstärkung durch Diffusion zu beschreiben [60, 61, 62], und zwar unter Anwendung der Linienform-Theorie von Kubo [63, 64]. Eine weitere Methode zur Beschreibung der transversalen Relaxation stellten kürzlich Kiselev und Posse [10, 65] vor. Hierbei nutzten sie analytische Modelle für sehr lange und sehr kurze Korrelationszeiten. Das Modell für lange Korrelationszeiten erweitert das Static-Dephasing-Regime und das Modell für kurze Korrelationszeiten basiert auf einem Störungsansatz im lokalen Magnetfeld. Jedoch sind diese Ergebnisse auf Spezialfälle begrenzt, was deren Anwendbarkeit einschränkt. Ein anderer Ansatz zur Beschreibung der Spindephasierung über den gesamten Dynamikbereich ist die Gaußsche Dephasierung [11, 12, 13], die jedoch nur anwendbar ist, solange die Dynamik auf eine eingeschränkte Klasse stochastischer Prozesse beschränkt bleibt [35]. Die Lösung der Bloch-Torrey-Gleichung kann auch durch die Strong-Collision-Approximation beschrieben werden [66]. Um dem Nicht-Gaußschen Charakter der Diffusion gerecht zu werden, wird diese Approximation in der vorliegenden Arbeit genutzt.

Im folgenden Teil der Arbeit wird ein anderer Weg zur Beschreibung der Anordnung der Feldinhomogenitäten gegangen. Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, beeinflussen verschiedene Parameter das Signal, das in dem Voxel entsteht, welches den magnetisierten Körper enthält. Sowohl die genutzte Sequenz und ihre Parameter als auch die Verteilung der Feldinhomogenitäten im Gewebe beeinflussen das entstehende Signal (siehe auch Abbildung 2.2). Um Informationen über die Signalentwicklung zu erhalten, wird die Frequenzverteilung, die durch die räumliche Verteilung der Feldinhomogenitäten bestimmt wird, untersucht.

Für viel Probleme der Bildgebung stellt sich oft die Frage, welche Sequenz mit welchen Parametern zu nutzen ist. Um diese Frage zu beantworten ist es notwendig, das zu untersuchende Gewebe durch seine Frequenzverteilung zu charakterisieren. Für eine vorgegebene Anordnung der magnetischen Körper innerhalb des Voxels hat die Frequenzverteilung eine typische Form. Die Kenntnis über die Form der Frequenzverteilung erlaubt eine Wahl der Bildgebungssequenz mit den optimalen Parametern, um Informationen über die Gewebeeigenschaften zu erhalten.

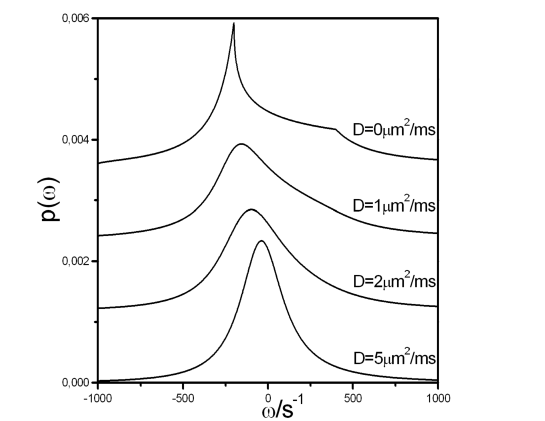

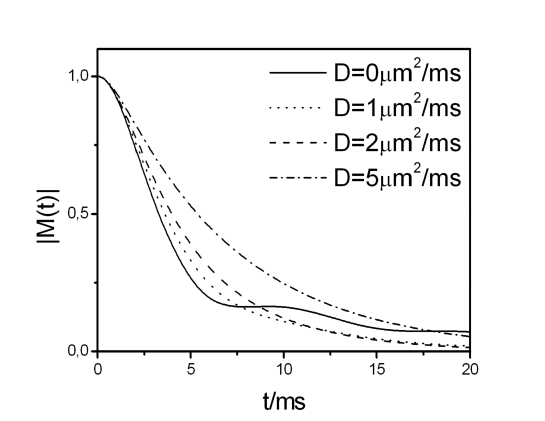

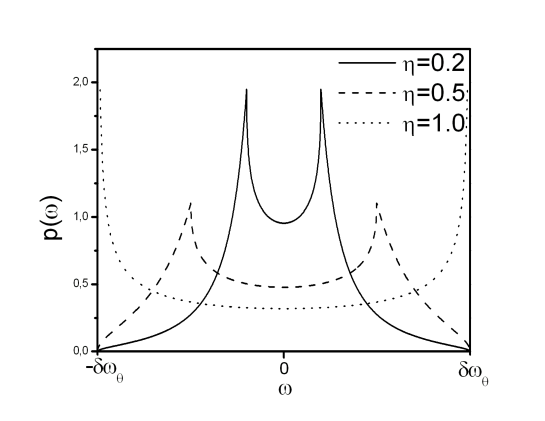

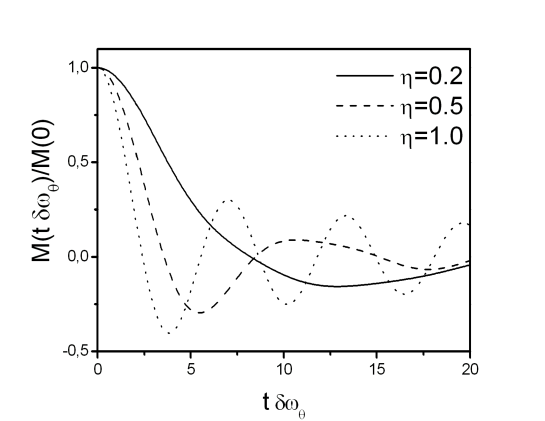

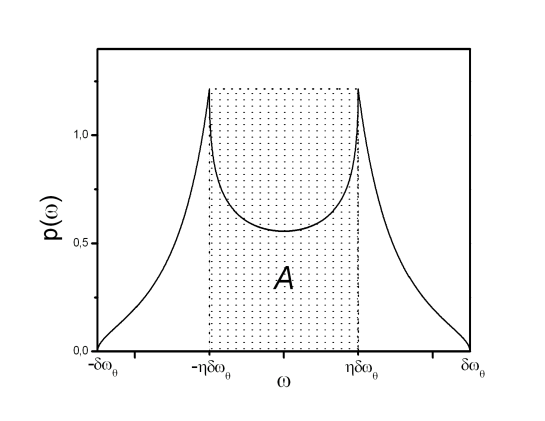

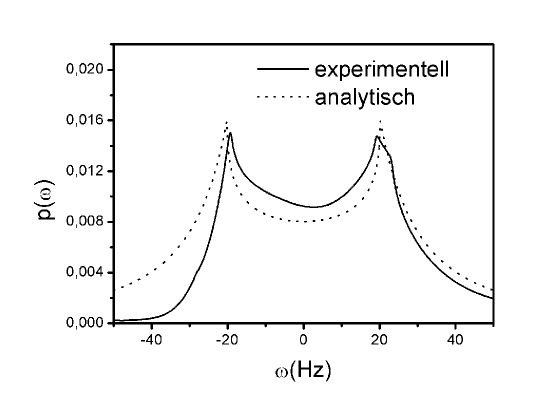

Zuerst wird die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime untersucht, d. h. Diffusionseffekte um die magnetischen Körper werden vernachlässigt. Für die beiden wichtigen Spezialfälle Kugel und Zylinder können die Frequenzverteilungen explizit angegeben werden. In beiden Fällen ist die typische Form der Frequenzverteilung abhängig von der Suszeptibilitätsdifferenz zwischen dem magnetisierten Objekt und dem umgebenden Gewebe, von der Stärke des äußeren Magnetfeldes und auch vom Volumenanteil des magnetischen Materials innerhalb des Voxels.

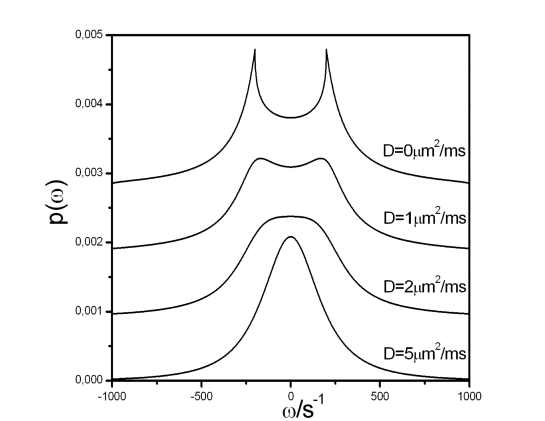

Ein wichtiger Faktor, der die Frequenzverteilung und demzufolge auch die Signalentstehung im Voxel beeinflusst, ist die Diffusion der Wassermoleküle in den lokalen Magnetfeldinhomogenitäten [67]. Während das Static-Dephasing-Regime gut verstanden ist [6, 21], sind Diffusionseffekte nur bei speziellen Geometrien untersucht worden. Im Gegensatz dazu wird hier eine rigorose Ableitung der Frequenzverteilung innerhalb des Voxels angegeben [68]. Dabei wird sowohl die Form der Körper, welche die Suszeptibilitätsdifferenz erzeugen, als auch die Diffusion um diese Körper berücksichtigt. Um den Diffusionsprozess zu beschreiben, wurde eine Strong-Collision-Approximation genutzt, welche die Diffusionsdynamik durch einen einfacheren stochastischen Prozess ersetzt. Damit ist es möglich einen Formalismus herzuleiten, der die Frequenzverteilung um beliebig geformte magnetische Körper beschreiben kann.

4.1.1 Erweiterung auf alle andere Diffusionsregime

Um einen Ausdruck für die Frequenzverteilung zu finden ist es zweckmäßig, mit einer Verallgemeinerung von Gleichung (2.74) auf alle Diffusionsregime zu beginnen, wonach das Signal als Fourier-Transformierte der Frequenzverteilung geschrieben werden kann:

| (4.1) |

Sowohl die Magnetisierung als auch die Frequenzverteilung sind nun vom Diffusionskoeffizienten abhängig. Im Grenzfall stimmen und bzw. und überein. Die Frequenzverteilung wiederum ist die Fourier-Transformierte des Signals:

| (4.2) | ||||

| (4.3) |

wobei die Laplace-Transformierte der Magnetisierung durch Gleichung (2.65) definiert ist. Hierbei wurde der Zusammenhang zwischen Laplace-Transformation und Fourier-Transformation genutzt. Für negative Zeiten wurde eine analytische Fortsetzung des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes in der Form angenommen. Der Vorteil beim Benutzen der Laplace-Transformation besteht darin, dass nach Gleichung (2.68) eine Relation zwischen der Laplace-Transformierten des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufs im Static-Dephasing-Regime und dem Magnetisierungs-Zeit-Verlauf in allen anderen Diffusionsregimen existiert. Um dieses Ergebnis zu erhalten, wurde die Strong-Collision-Näherung benutzt, die den Laplace-Operator in der Bloch-Torrey-Gleichung durch einen einfacheren stochastischen Prozess ersetzt [8, 41]. Obiges Ergebnis gilt, solange die Korrelationszeit kleiner ist als die transversale Relaxationszeit des Magnetisierungszerfalls. Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, kann die Korrelationszeit nach Gleichung (3.10)

| (4.4) |

genutzt werden, um die Zeitskala der durch die molekulare Bewegung induzierten Feldfluktuationen zu beschreiben.

Die Laplace-Transformierte des Magnetisierungszerfalls im Static-Dephasing-Regime kann aus Gleichung (2.74) oder aus Gleichung (2.72) ermittelt werden:

| (4.5) | ||||

| (4.6) | ||||

| (4.7) |