Construction impaire et étude de l’anneau des arcs de Khovanov

Grégoire Naisse

Promoteur: Pedro Vaz

Université catholique de Louvain

Faculté des Sciences

École de Mathématique

2014–2015

English summary

In this master thesis, we give an oddification of the Khovanov’s arc rings from [Khovanov]. Our construction is based on the odd Khovanov homology from P. Ozsvath, J. Rasmussen and Z. Szabo (see [OddKhovanov]) and thus depends on some choices of signs. More precisely we have to choose an order and an orientation for the saddle points. Set be the set of all such choices.

Theorem 1.

For each we have a family of rings .

By explicit computations, we show that for all and all , the ring is non-associative. Of course, it is associative up to sign and by tensoring with we get the same ring as the mod reduction of Khovanov’s rings.

Example 1.

As an example of non-associative elements in for arbitrary consider (see [Khovanov] for a definition of ) such that

If we take and , where is the element in the exterior algebra generated by one of the circles from the diagram and is the involution which flips the diagram vertically, we get

There is also an example of a choice with such that if we take , and we get .

Like in the even case (see [HnCenter]), there is a link between these rings and the cohomology of the Springer varieties. In the context of odd theory we consider an extended version of the center which includes the anti-commutative elements and we call it the "odd center" or "supercenter". We write it . We show that there is a link with the oddification of the cohomology of the Springer variety constructed by A. Lauda and H. Russell in [OddSpringer], denoted in our work.

Theorem 2.

The odd center of is an associative ring and does not depends on the choice of . Furthermore, there is an isomorphism of graded rings

The proof of this theorem is split in three main steps :

-

1.

We construct a graded morphism from the ring of odd polynomials in variables (see in [OddSpringer]) to which is similar to the isomorphism from [HnCenter]. Then, by showing that the ideal used to define is in the kernel of , we get an induced graded morphism

-

2.

Using the equivalence modulo between the odd and the even case, the existence of a basis for and the isomorphism , we prove that is injective.

-

3.

Finally, we show that the rank of is the same as that of and consequently that is bijective. To do so, we construct a variety , in a way similar to the from [HnCenter] but using circles instead of spheres. By employing similar arguments as Khovanov, we get an isomorphism of non-graded rings between the cohomology and and we prove that the rank of is what we are looking for.

Also, we get a non-graded isomorphism between and and thus this proves that the construction of A. Lauda and H. Russell gives a presentation for the cohomology ring of if we replace the degrees of the generators by 1 instead of 2.

In the last section of the thesis, thanks to Krzysztof Putyra, we construct an associator for which is based on the degrees and the diagrams of the elements. Then, we find a sufficient condition for having isomorphic rings with two different choices of order and orientations for the saddle points.

Theorem 3.

Let and be in . If the associator of and are the same, then there is an isomorphism of graded rings

Acknowledgment

None of this would have been possible without the help of my thesis supervisor Pedro Vaz.

Remerciements

Je remercie tout d’abord mon promoteur, Pedro Vaz, pour ses qualités de mentor, son soutien durant l’écriture de ce mémoire et sa grande disponibilité ainsi que pour m’avoir ouvert la voie à la théorie des nœuds et à toutes les mathématiques qu’elle implique.

Je remercie aussi Krzysztof Putyra pour ses explications et ses idées qui ont permis d’enrichir fortement le Chapitre 4.

Je souhaite remercier tous mes professeurs de l’Université catholique de Louvain pour avoir partagé avec moi leur savoir et leur amour des mathématiques.

Je remercie également mes parents Anne et Frédéric pour leur soutien et pour m’avoir permis de faire ces études. De même je remercie mon frère Corentin pour avoir toujours été un modèle exemplaire pour moi.

Enfin je voudrais remercier Isaure pour son affection et son soutien, ainsi que tous mes amis pour être géniaux.

Introduction

La théorie des nœuds étudie principalement le plongement de cercles dans l’espace, qu’on appelle des entrelacs. La grande question est de pouvoir déterminer si deux entrelacs sont isotopes. Actuellement, on ne peut répondre que partiellement à cette question, et ce, en utilisant des invariants, c’est-à-dire des objets algébriques associés à chaque entrelacs : deux entrelacs ayant des invariants différents étant assurément non-isotopes.

Le monde de la théorie des nœuds fut révolutionné en 1985 par V. F. R. Jones [Jones] qui a construit un invariant polynomial très simple à calculer puisqu’il s’obtient à partir de la relation d’écheveau locale :

Cela fut révolutionnaire puisqu’avant cette date, les seuls invariants connus étaient soient très peu puissants (comme par exemple le nombre d’entrelacements), soit difficilement calculables (comme le groupe fondamental du complément d’un nœud). Par après, on a vu apparaitre toute une série d’autres invariants du même type (par exemple le polynôme de HOMFLY ou encore celui de Kauffman) jusqu’à une seconde révolution dans le milieu due à M. Khovanov [KhovanovHomology] qu’il qualifia de "catégorification du polynôme de Jones".

La catégorification imaginée par M. Khovanov consiste en un invariant homologique, c’est-à-dire qu’on calcule l’homologie d’un certain complexe de chaines associé à un diagramme d’entrelacs et cette homologie permet de distinguer certains entrelacs non-isotopes. Pour construire ce complexe, on transforme un diagramme d’entrelacs en une famille de collections de cercles et ces collections sont reliées par des cobordismes. On définit alors un foncteur qui envoie une collection de cercles vers le produit tensoriel de copies d’un certain groupe abélien gradué et un cobordisme entre deux telles collections vers un homomorphismes de modules gradués sur . À un diagramme d’entrelacs , on associe donc des groupes de cohomologie doublement gradués, noté , étant l’indice du groupe de cohomologie et le degré induit par . M. Khovanov a montré que ces groupes de cohomologie constituent des invariants d’entrelacs. De plus, l’homologie de Khovanov forme un foncteur de la catégorie des entrelacs (avec les flèches données par des cobordismes plongés dans ) vers les groupes abéliens. On peut définir une caractéristique d’Euler graduée pour ces groupes de cohomologie par :

et par la construction de l’homologie de Khovanov, cela livre le polynôme de Jones de (à renormalisation près). Cette situation est comparable au cas des CW-complexes, où la caractéristique d’Euler n’est que l’ombre d’une structure beaucoup plus riche que sont les groupes d’homologie cellulaire du complexe.

En plus de cette structure additionnelle, l’intérêt de l’invariant de M. Khovanov réside dans le fait qu’il est strictement plus fort que celui de Jones [khstrongerJ], qu’il permet de détecter le nœud trivial [unknot] (ce qui est une conjecture pour le polynôme de Jones) et qu’il ouvre la porte à toute une série de nouveaux invariants homologiques (on cite par exemple la généralisation de l’homologie de Khovanov pour des polynômes coloriés).

De façon générale, L. Crane et I. Frenkel définissent une catégorification comme "une procédure informelle qui transforme les entiers en groupes abéliens, les espaces vectoriels en catégories abéliennes ou triangulées et les opérateurs en foncteurs entre ces catégories", dans [categorification]. On obtient alors une structure additionnelle donnée par les transformations naturelles de foncteurs qu’on ne trouve pas avant la catégorification. L’objectif de cette procédure était de transformer des invariants quantiques de variétés de dimension 3 en invariants de variétés de dimension 4. L. Crane propose aussi dans son article [clockcate] d’utiliser le concept de catégorification pour construire une théorie quantique de la gravitation de dimension 3+1 à partir de théories qui fonctionnent pour la dimension 3. La construction de M. Khovanov est donc bien une catégorification puisque les entiers du polynôme de Jones sont transformés en groupes abéliens gradués (les groupes de cohomologie avec la graduation de ), la somme directe de ces groupes formant donc une catégorie bigraduée dont une des deux graduations correspond aux puissances de du polynôme de Jones.

Par ailleurs, on peut étendre le polynôme de Jones pour en faire un foncteur de la catégorie des enchevêtrements (qui consistent en le plongement de cercles et d’intervalles dans l’espace, reliant points fixés sur une droite à points fixés sur une autre) vers la catégorie des espaces vectoriels. Ce foncteur envoie les points vers , où est la représentation irréductible de dimension 2 du groupe quantique , et les points vers . À un enchevêtrement orienté reliant points à points, ce foncteur associe un opérateur qui entrelace l’action de (voir sources [quantumj],[quantumsl]). Ce foncteur est tel que si on prend , on obtient le polynôme de Jones. De plus, se restreint à un foncteur sur les enchevêtrements, c’est-à-dire les enchevêtrements reliant points à points, envoyant les points sur l’espace des applications multilinéaires sur invariantes par rapport à l’action de et envoyant un enchevêtrement sur un entrelacement en prenant la restriction de sur ces espaces (voir [quantumj],[spider2]).

M. Khovanov a étendu son invariant aux enchevêtrements dans [Khovanov] en catégorifiant . Cette catégorification transforme en la catégorie triangulée des complexes de modules gradués (à homotopie de chaine près) sur un certain anneau et en le foncteur donné par la tensorisation par un certain complexe de bimodules sur (,). On appelle ces anneaux les anneaux des arcs de Khovanov. On associe donc à un enchevêtrement un complexe de bimodules sur (,), dont la classe d’équivalence à homotopie de chaines près donne un invariant d’enchevêtrements. Cette categorification étend l’homologie de Khovanov puisque si on prend , le complexe obtenu est celui utilisé pour calculer les groupes d’homologies , où est un enchevêtrement sans point d’extrémités, c’est-à-dire un entrelacs.

En 2013, P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo ont construit dans [OddKhovanov] une "oddification" de l’homologie de Khovanov, le terme "odd", qu’on traduit par impair, signifiant qu’on retrouve une certaine antisymétrie dans les objets. Cette construction impaire utilise un foncteur projectif différent de l’homologie de Khovanov, le terme projectif signifiant qu’il n’est bien défini qu’à signe près. Ce foncteur envoie les collections de cercles, non pas sur des produits tensoriels, mais sur des produits extérieurs. On peut montrer qu’on obtient alors un nouvel invariant d’entrelacs qui ne dépend pas des signes et qui forme une autre catégorification du polynôme de Jones. Cette homologie impaire permet de distinguer des nœuds que la version paire ne distingue pas, comme l’a montré A. Shumakovitch dans [shumakovich]. J. Bloom a montré dans [bloom] que l’homologie impaire est invariante sous opération de mutation alors qu’il existe des exemples d’entrelacs mutants qui ont des homologies paires différentes (voir [wehrli]). De plus, l’homologie de Khovanov est équivalente à sa version impaire si on les considère toutes deux en modulo 2. Récemment, K. Putyra a construit dans [Covering] un cadre qui permet de retrouver l’homologie de Khovanov et sa version impaire, avec un paramètre permettant d’obtenir l’une ou l’autre.

On se demande alors ce que donnerait une construction similaire à celle des anneaux des arcs de Khovanov, mais en utilisant le foncteur de P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo.

Cela livre une "oddification" des anneaux et constitue le premier objectif de ce travail. Puisqu’il y a un choix de signes à faire, on construit des familles d’anneaux , chacun étant caractérisé par des choix de signes notés . De plus, pour que cela soit bien défini et que le foncteur projectif de [OddKhovanov] devienne un foncteur au sens usuel, on a besoin d’une catégorie plus structurée que celle des cobordismes et on utilise donc la catégorie des cobordismes avec chronologies, définie par K. Putyra dans [Putyra] (il utilise aussi cette catégorie pour construire son cadre dans [Covering]).

Par ailleurs, dans [HnCenter], M. Khovanov a relié ses anneaux à la cohomologie de la variété de Springer pour une partition , montrant que le centre de l’anneau est isomorphe en tant qu’anneau gradué à l’anneau de cohomologie de cette variété. En 2014, A. Lauda et H. Russell ont proposé de leur côté, dans [OddSpringer], une construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer pour une partition quelconque, construction basée sur les polynômes impairs et donnant par conséquent une antisymétrie aux éléments.

On s’interroge donc légitiment quant à l’existence d’un lien entre la construction impaire de introduite dans ce travail et la construction de A. Lauda et H. Russell.

On répond par l’affirmative et, en étendant le centre de aux éléments anticommutatifs, ce qu’on appelle le centre impair, on obtient un anneau qui est isomorphe à la construction impaire de la cohomologie de Springer pour une partition .

Plan général

Ce travail est séparé en 4 chapitres et est muni d’un ensemble d’annexes. Le premier chapitre vise à définir les anneaux des arcs de Khovanov , en définissant d’abord la catégorie de Temperley-Lieb et la catégorie des cobordismes de dimension 2 qui sont des bases nécessaires à la construction de ces anneaux. On définit ensuite le foncteur de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des espaces vectoriels, utilisé par M. Khovanov pour construire son homologie, et enfin on définit les anneaux .

Une construction impaire des anneaux étant l’objectif principal du Chapitre , on définit d’abord le foncteur de P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo en utilisant le travail de K. Putyra sur les cobordismes avec chronologies. On établit ensuite la construction impaire des anneaux des arcs, notée , avec des choix de signes . On propose un système de calculs basé sur des diagrammes coloriés afin de faciliter les calculs dans . Finalement, dans la dernière section du chapitre, on montre quelques résultats sur les anneaux , notamment qu’ils sont non-associatifs pour et qu’ils sont équivalents aux anneaux quand on les tensorise tous deux par .

Dans le Chapitre , on rappelle dans une première section quelques propriétés du centre de et des variétés de Springer pour une partition . On étudie ensuite dans la deuxième section les propriétés du centre de et on introduit la notion de centre impair. On définit dans la section suivante la construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer due à A. Lauda et H. Russell et, dans la section finale, on démontre le résultat principal de ce travail qui consiste à construire un isomorphisme entre et cette construction impaire pour une partition .

Dans le dernier chapitre, on propose une série de questions avec pistes de réflexions afin de construire de nouveaux objets à partir des anneaux et d’approfondir la compréhension de ceux-ci, notamment en étudiant les classes d’isomorphismes de pour des choix de signes différents ou encore en transformant en anneau associatif. Ensuite, on propose une idée de construction imaginée par K. Putyra afin de définir une notion de modules et bimodules qui aurait du sens sur et qui pourrait mener à une catégorification impaire de et donc potentiellement à un nouvel invariant d’enchevêtrements.

Enfin, les annexes sont destinées à rappeler des définitions et des résultats qui facilitent la compréhension de ce travail.

Chapitre 1 Anneaux des arcs de Khovanov

L’objectif de ce chapitre est de définir les anneaux des arcs de Khovanov , comme introduits par M. Khovanov dans [Khovanov]. À cette fin, on rappelle d’abord les définitions et quelques propriétés de la catégorie de Temperley-Lieb, notée , et de la catégorie des cobordismes de dimension . On décrit ensuite le foncteur utilisé par M. Khovanov pour construire son homologie et finalement on construit les anneaux grâce à ce foncteur.

1 Catégorie de Temperley-Lieb

L’objectif de cette section est de définir la catégorie de Temperley-Lieb dont les objets sont des collections de paires de points et les morphismes sont des enchevêtrements plats à isotopie près.

Définition 1.1.

Un -enchevêtrement plat entre deux collections de et points consiste en le plongement dans le plan d’une collection de intervalles qui ne se croisent pas, , appelés brins, et d’un nombre fini de composantes de cercles libres. On demande en plus que les bords des brins soient envoyés sur tous les points de et de , qu’on appelle points de base. On demande aussi que les brins soient perpendiculaires autour de ces points.

On note comme étant l’ensemble des classes de enchevêtrements plats, à isotopie préservant les points de base près, et comme étant ceux ne possédant pas de composante cercle. On note aussi et .

Le terme plat vient du fait qu’on ne permet pas aux brins de se croiser contrairement à l’appellation d’enchevêtrement au sens classique. Par ailleurs, il existe aussi une définition pour un enchevêtrement plat avec des collections impaires de et points, mais on n’en a pas besoin dans ce travail.

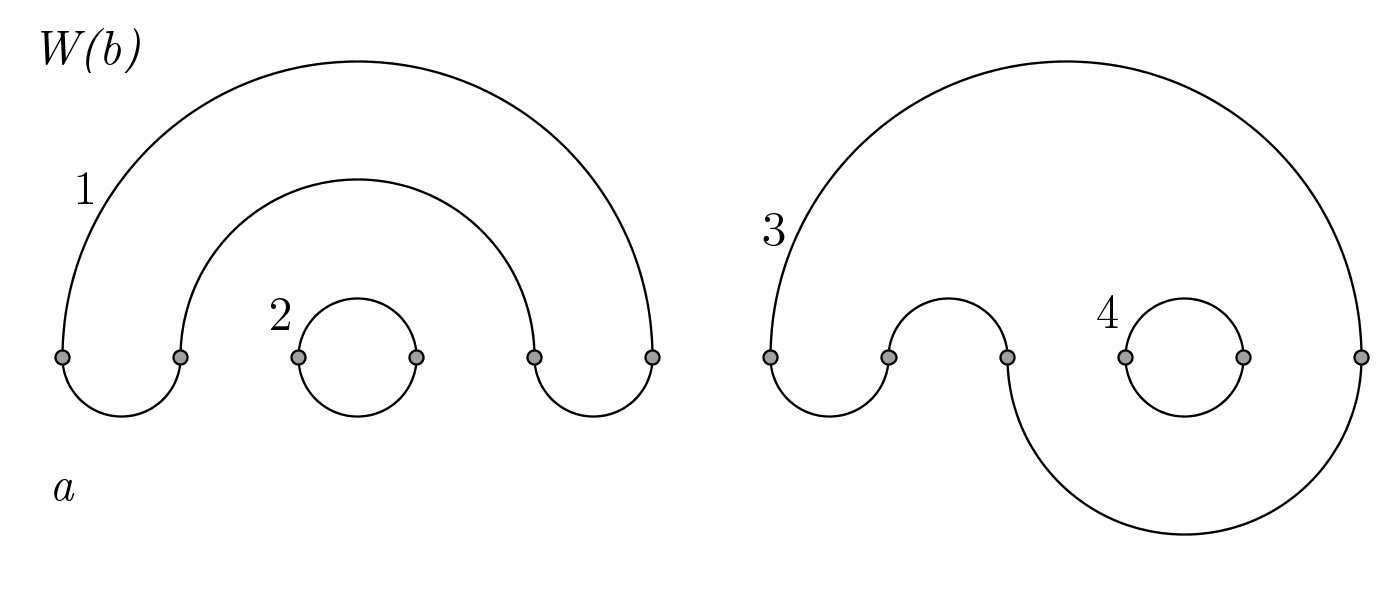

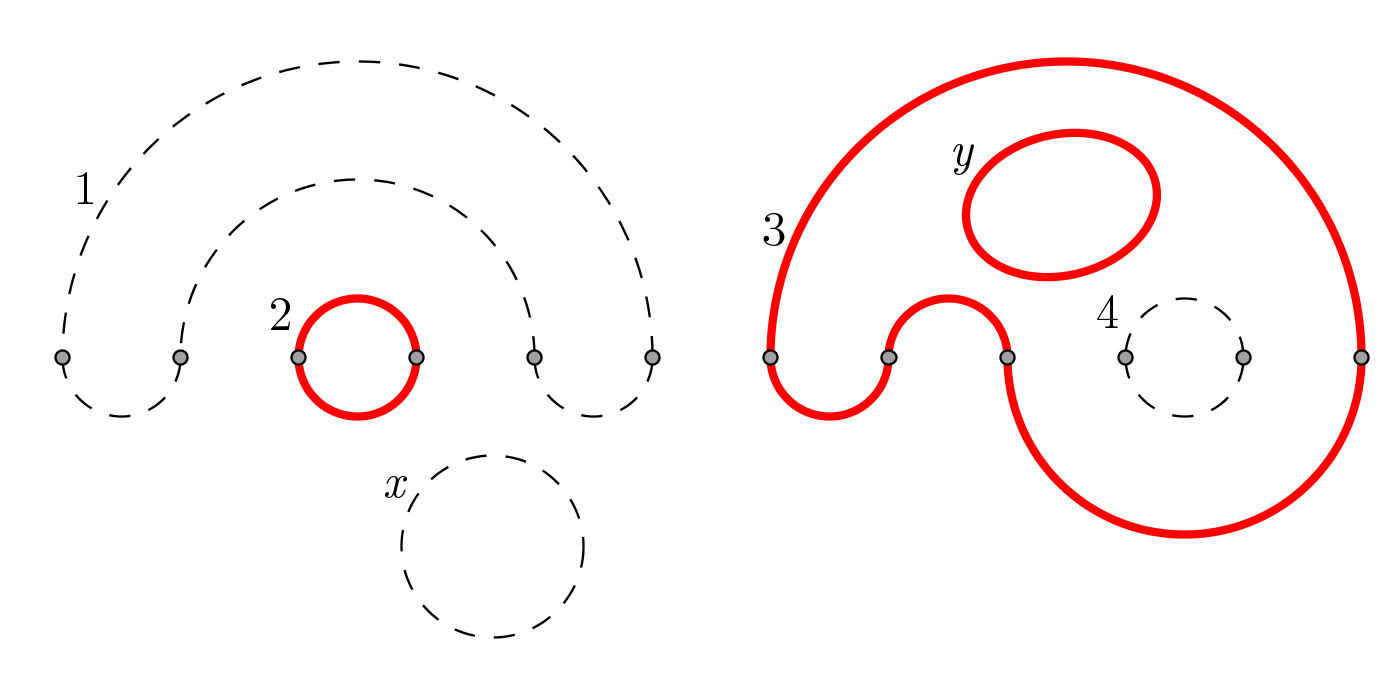

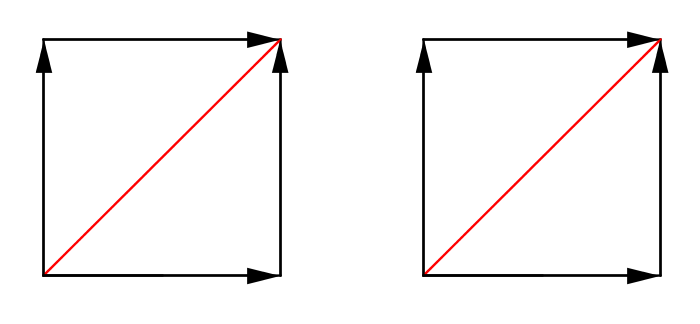

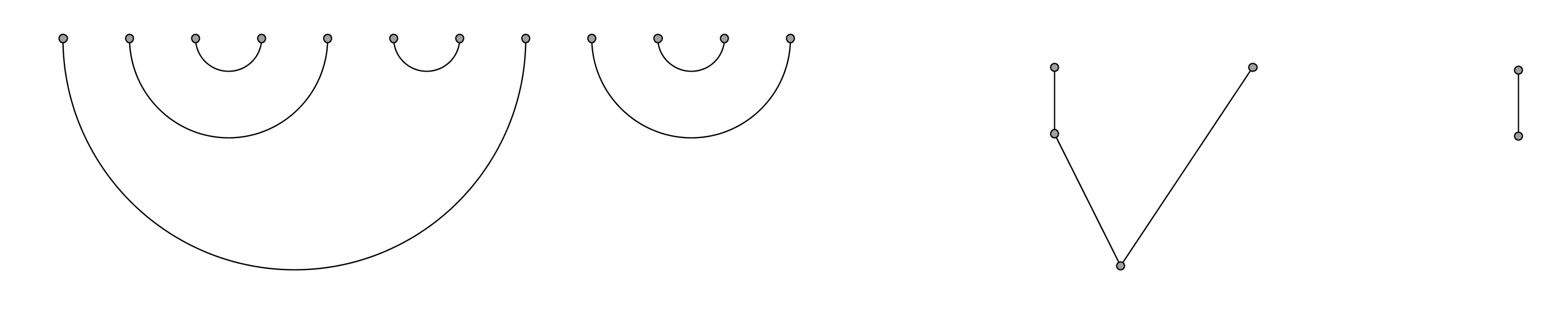

On dessine toujours un enchevêtrement comme allant de bas en haut, c’est-à-dire qu’on place les points en haut et les en bas. On donne un exemple d’élément de , donc de -enchevêtrement plat, en Figure 1.

Exemple 1.2.

Etant donné qu’on utilise principalement dans ce travail, on observe que est composé des deux classes d’enchevêtrements plats données par

Exemple 1.3.

De même est composé des cinq classes d’enchevêtrements plats suivant

Définition 1.4.

On définit la composition d’un et d’un -enchevêtrements plats en plaçant le premier au dessus du second et en faisant une homothétie divisant la hauteur totale par deux, c’est-à-dire que pour et on a

Il est clair que cette composition donne un -enchevêtrement plat puisque, par la condition de perpendicularité, ils se recollent de façon lisse, comme illustré en Figure 2. Il faut noter qu’en général, une composition d’un élément de avec un de n’est pas dans mais dans puisqu’on peut faire apparaitre des composantes de cercles libres.

On pose comme étant le -enchevêtrement plat donné les segments de droites pour . Par exemple on a

Il est facile de voir que pour et on a et .

Définition 1.5.

On définit la catégorie de Temperley-Lieb, notée , comme étant la catégorie ayant pour objets les collections de points , pour tout , et pour flèches les -enchevêtrements plats, à isotopie préservant les points de base près, et munis de la composition définie au dessus. L’identité est donnée par .

Par ailleurs, on remarque que est caractérisé par la façon de relier points ensemble par demi-cercles vers le bas qui ne peuvent pas se croiser, livrant la propriété suivante :

Proposition 1.6.

La cardinalité de est donnée par le -ème nombre de Catalan

Démonstration.

Comme expliqué dans [catalan, Chapitre 6], calcule le nombre de chaines de caractères de taille qu’on peut engendrer avec les caractères et telles qu’aucun segment initial ne contient plus de que de , c’est-à-dire les chaines bien parenthésées. On peut voir un élément de comme une telle chaine en notant un quand un arc part d’un point et un quand il y arrive (dans l’exemple précédent, pour , on obtient et ) puisqu’on ne peut pas fermer plus d’arcs que ce qu’on en a ouvert. De même, toute telle chaine de caractères peut être attribuée à un élément de en parcourant cette chaine et en reliant par un demi-cercle inférieur tout rencontré au précédent qui n’a pas encore été relié à un .

Définition 1.7.

On définit l’application d’involution sur un enchevêtrement plat qui retourne l’enchevêtrement en envoyant . On a alors

| et |

On observe que et donne donc une collection de cercles. Tous ces cercles intersectent l’axe , chacun en au moins deux points de , et donc on peut induire un ordre total sur ces cercles en considérant les abscisses minimales de ces points (un cercle est plus petit qu’un autre si son point d’intersection d’abscisse minimale est plus petit que celui de l’autre), comme le montre par exemple la Figure 3.

2 Catégorie des cobordismes

Cette section vise à définir la catégorie des cobordismes de dimension . Toutes les variétés considérées dans cette section sont lisses.

Définition 1.8.

Un cobordisme entre deux variétés et de même dimension est une variété à bord notée telle que son bord soit difféomorphe à l’union disjointe de et

On peut définir une notion de composition pour ces cobordismes.

Définition 1.9.

On définit le recollement de deux cobordismes ayant des bords et tels que par le cobordisme obtenu en prenant

On a une notion d’équivalence de cobordismes donnée par des difféomorphismes qui préservent les bords.

Définition 1.10.

On dit que deux cobordismes et ayant comme bords les même variétés et sont équivalents s’il existe un difféomorphisme tel que le diagramme

commute et où les morphismes de gauche et de droite sont les restrictions des difféomorphismes et .

On est maintenant en mesure de définir la catégorie des cobordismes.

Définition 1.11.

On note la catégorie monoïdale dont les objets sont des variétés de dimension un, compactes et sans-bord (c’est-à-dire des unions de cercles disjointes et finies) et les flèches sont des cobordismes orientables compacts entre ces variétés, à équivalence près, munis de la composition donnée par recollement de cobordismes et de la multiplication monoïdale donnée par l’union disjointe.

Par ailleurs, la catégorie possède une structure algébrique intéressante puisque par la théorie de Morse et le théorème de classification des surfaces on a le Théorème 1.12, dont on peut trouver une preuve dans [Cobordismes, Section 1.3] par exemple. Ce théorème permet de représenter les cobordismes sous forme de diagrammes qu’on lit de bas en haut, qu’on compose en les plaçant les uns au-dessus des autres et qu’on multiplie en les juxtaposant.

Théorème 1.12.

La catégorie des cobordismes est générée par les multiplications et compositions de l’identité, donnée par un cylindre, et des 5 cobordismes élémentaires : la naissance de cercle, la fusion, la scission, la mort de cercle et la permutation

sous les relations suivantes :

-

1.

Commutativité et co-commutativité

, -

2.

Associativité et coassociativité

, -

3.

Relations de Frobenius

-

4.

Unité et counité

, -

5.

Relations de permutations

, -

6.

Permutations de l’unité et de la counité

, -

7.

Permutations de la fusion et de la scission

,

3 Le foncteur

M. Khovanov définit un foncteur dans [Khovanov] (qui se trouve aussi dans [KhovanovHomology] pour construire l’homologie de Khovanov) de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des modules gradués sur . Ce foncteur associe à une collection de cercles le module donné par le produit tensoriel sur de fois un certain module défini comme suit :

où et est le décalage du degré par comme expliqué dans les Annexes à la Section A.3. Autrement dit, est le groupe abélien libre gradué engendré par et avec et .

Par le Théorème 1.12, il suffit de définir ce foncteur sur chacun des cobordismes élémentaires pour qu’il soit défini sur tous. La permutation et l’identité sont bien évidemment envoyés respectivement sur la permutation des dans le produit tensoriel et sur l’identité. À la naissance de cercle, on associe l’application unité

À la fusion on associe la multiplication dans en remplaçant le produit tensoriel par le produit de polynômes

La scission est envoyée sur l’application de comultiplication

Et enfin à la mort de cercle on associe la trace

On note que muni de comme multiplication, comme forme de Frobenius et comme comultiplication forme une algèbre de Frobenius. On obtient donc une "two dimensional topological quantum field theory" (2D-TQFT) qui donne la fonctorialité de . On renvoie vers [TQFT] pour plus de détails mais, grossièrement, une 2D-TQFT est un foncteur monoïdal de la catégorie des cobordismes vers une catégorie algébrique. Il est aussi possible de simplement montrer que est bien défini pour les relations du Théorème 1.12 si on ne veut pas parler de TQFT. De plus on obtient aisément le résultat suivant :

Proposition 1.13.

associe à un cobordisme un homomorphisme de degré égal à moins la caractéristique d’Euler du cobordisme

Démonstration.

On vérifie aisément avec les définitions de et que l’équation tient puisque et .

Exemple 1.14.

On calcule avec

qui est donc une naissance suivie d’une mort. On obtient alors

et donc .

Exemple 1.15.

On calcule avec

qui est donc une naissance suivie d’une scission, d’une fusion et enfin d’une mort. On obtient alors

et donc est donné par la multiplication par dans .

4 Définition des anneaux des arcs

Pour , on définit l’anneau des arcs de Khovanov d’indice vu comme groupe abélien gradué par la somme directe

| où | (1.1) |

Comme remarqué dans la Section 1, et est donc une union disjointe de cercles, d’où le fait qu’on puisse lui appliquer le foncteur .

Remarque 1.16.

On note que décaler le degré des éléments par permet d’obtenir un groupe positivement gradué. En effet, l’élément qui contient le plus grand nombre de composantes de cercles est donné par un élément de la forme et contient donc composantes. Dès lors, le plus grand produit tensoriel contient éléments et l’élément de degré minimal de est de degré .

Pour faire de un anneau, il reste à définir une multiplication et une unité. On pose pour et si . Il reste encore à définir la multiplication

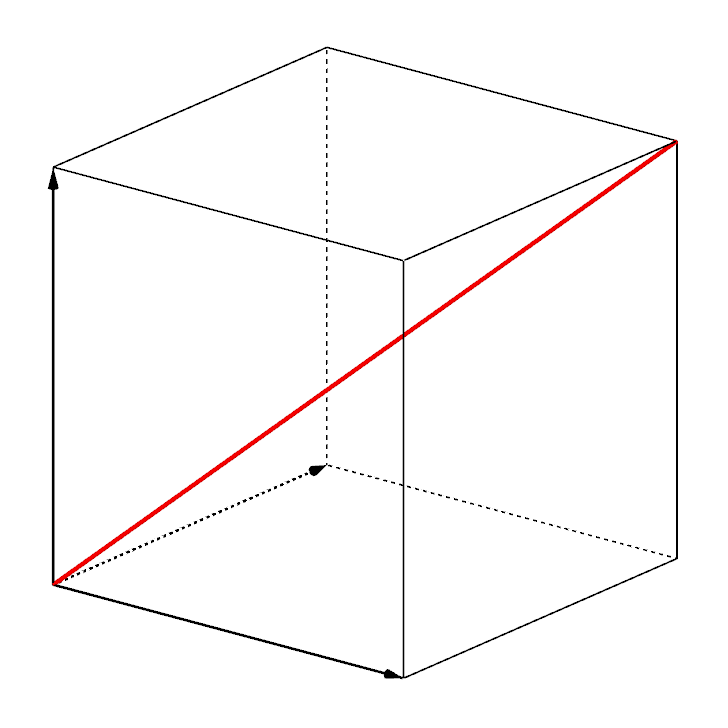

L’idée est de construire un cobordisme de vers afin d’obtenir une multiplication donnée par l’image de ce cobordisme par . On observe que donne tous des demi cercles, chacun possédant sa symétrie horizontale en face, comme par exemple :

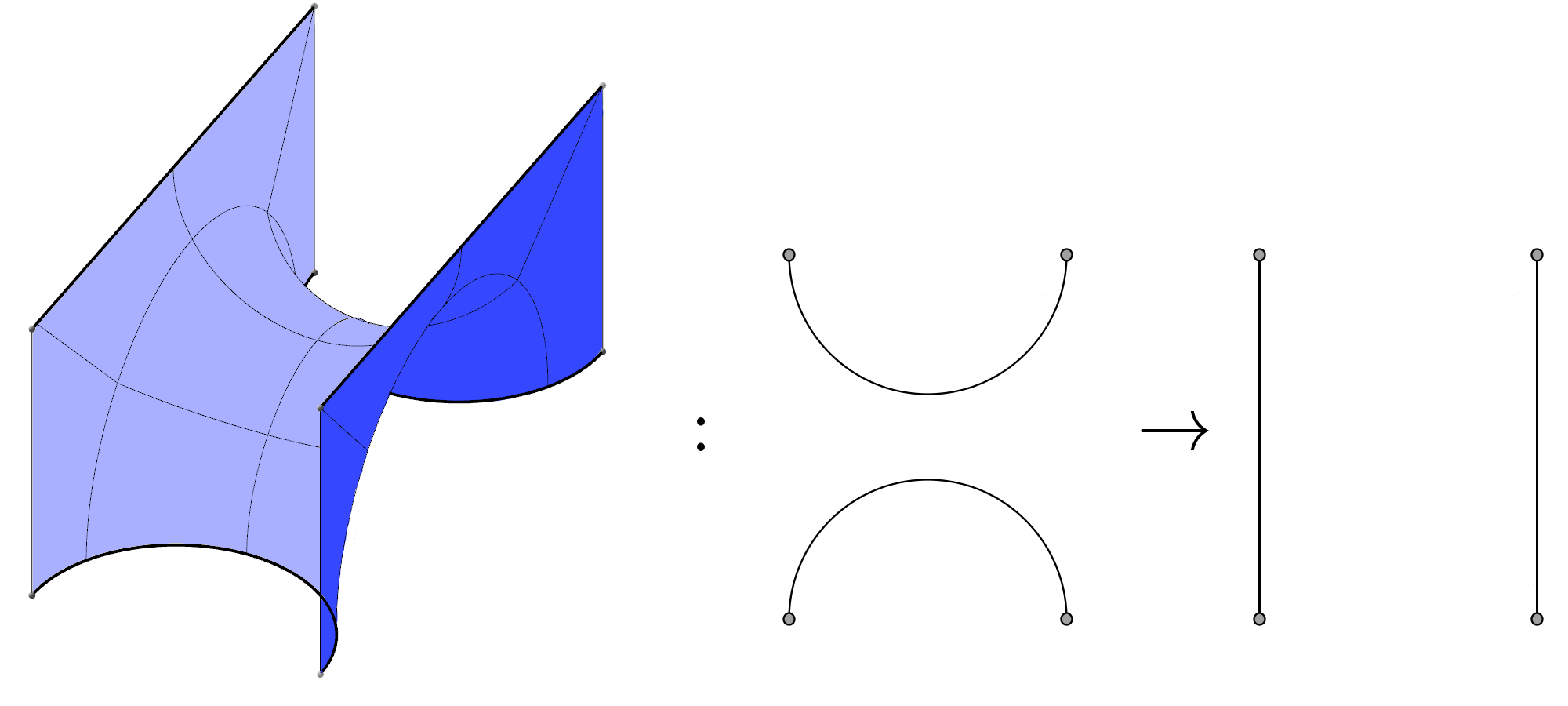

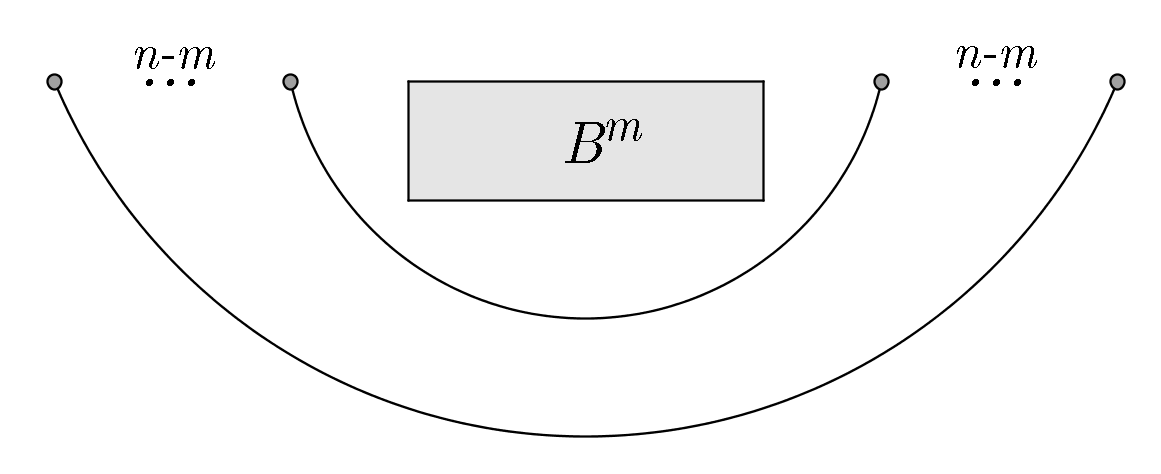

On peut donc construire des ponts donnant des "cobordismes avec bords" possédant un unique point de selle et qui envoient à chaque fois une paire de demi cercles vers deux segments de droite, comme représenté en Figure 4.

En composant ces ponts, on obtient un cobordisme de vers possédant points de selle (un pour chaque pont), qu’on nomme . On donne un exemple de film en Figure 5 où chaque vignette représente la coupe horizontale du corbordisme en différentes hauteurs.

En prolongeant ce "cobordisme avec bord" avec l’identité sur et sur , on obtient un cobordisme de

qui donne un homomorphisme de modules en lui appliquant

| (1.2) |

Puisque et sont tous deux des unions disjointes de cercles, on a un isomorphisme canonique

On obtient en composant cet isomorphisme avec le morphisme (1.2) un homomorphisme

Puisque le cobordisme a points de selles, il a une caractéristique d’Euler valant et par la Proposition 1.13 le morphisme obtenu a un degré . On obtient alors un homomorphisme

| (1.3) |

qui préserve le degré. On définit la multiplication en utilisant le diagramme commutatif suivant où les isomorphismes viennent de (1.1) :

On définit pour ,

où est un abus de notation pour dire qu’on prend l’unité dans dont on a décalé le degré par . On vérifie que pour on a et si et pour , on a et . On définit alors l’unité comme la somme

On obtient l’associativité par fonctorialité de et associativité/co-associativité des cobordismes. Finalement, la distributivité est claire par définition.

On termine le chapitre par quelques exemples de calculs dans afin de familiariser le lecteur avec ces anneaux.

Exemple 1.17.

On peut montrer que puisque ne contient qu’un seul élément donné par un demi-cercle qui relie les deux points. On a alors un isomorphisme de groupes gradués et, n’étant composé que d’un seul cercle, on a . Par ailleurs, la multiplication

est composée uniquement d’une fusion et est donc équivalente à la multiplication polynomiale, montrant le résultat voulu.

Exemple 1.18.

On prend et on pose

On observe

où on note et les cercles de avec le cercle extérieur et le cercle intérieur. De même on note le cercle de et . Pour éviter toute confusion, on note la variable du associé par le foncteur à la composante de cercle d’étiquette et de même pour . On considère la multiplication

et on calcule

En effet, on a

puisqu’on a juste deux fusions.

Exemple 1.19.

En prenant les même notations que l’exemple précédent, on calcule maintenant

dans

En effet, on a

puisqu’on a une fusion suivie d’une scission.

Chapitre 2 Constructions impaires des anneaux des arcs de Khovanov

Dans [OddKhovanov], P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo construisent une version impaire de l’homologie de Khovanov. Pour ce faire, ils définissent un foncteur projectif de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des modules sur . Ce foncteur est projectif dans le sens où deux cobordismes équivalents peuvent livrer des morphismes de signes différents et qu’il y a un choix d’orientations à faire pour les composantes de cercles des scissions. Ils montrent ensuite que ces signes n’influencent pas l’homologie qu’on obtient. On propose dans ce chapitre de construire des anneaux similaires à en utilisant le foncteur de [OddKhovanov] à la place de celui de M. Khovanov. Le choix de signes devenant important et pouvant potentiellement livrer des anneaux différents, on redéfinit ce foncteur sur une catégorie un peu plus structurée que celle des cobordismes : la catégorie des cobordismes avec chronologies, introduite par K. Putyra dans [Putyra].

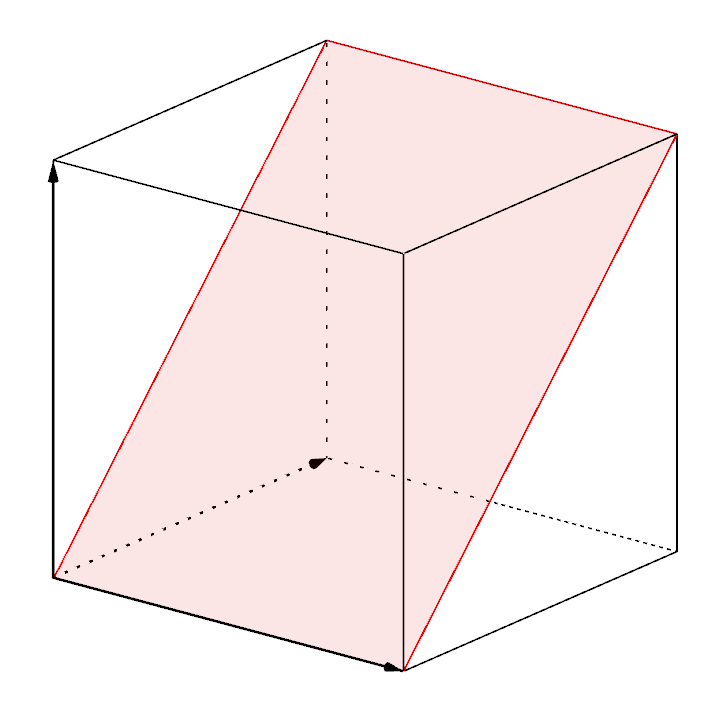

5 Cobordismes avec chronologies

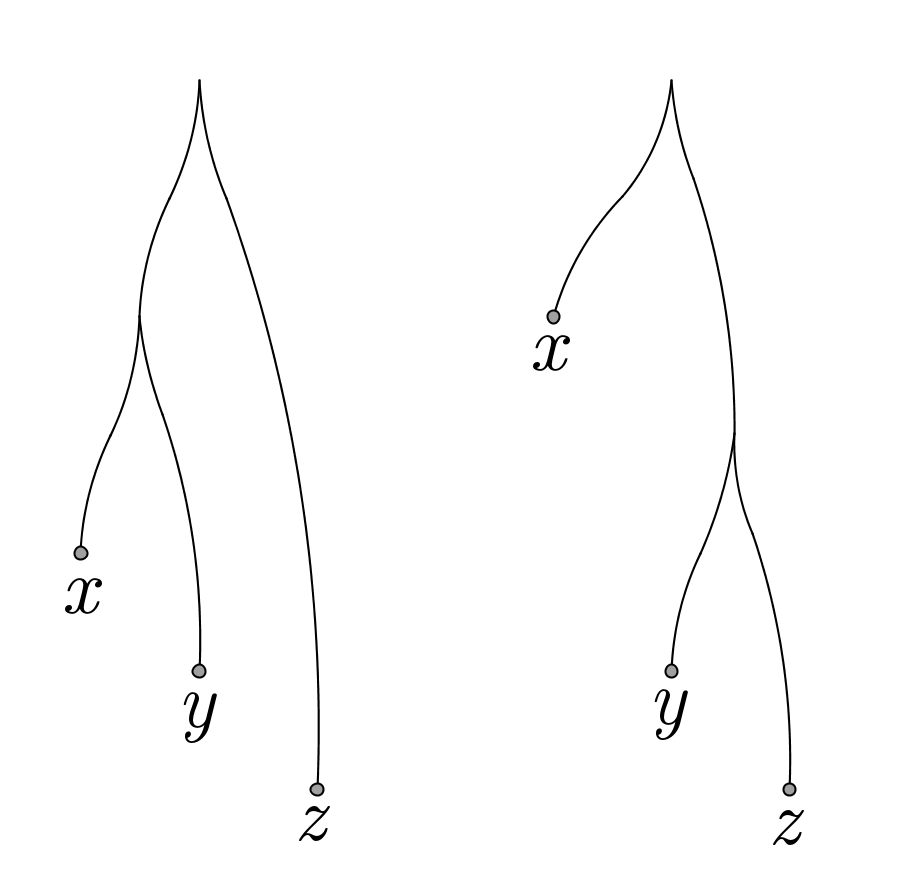

Les cobordismes avec chronologies (ou cobordismes chronologiques) sont des cobordismes où on donne un ordre sur les points critiques (donc un ordre sur une fonction de Morse possédant un seul point critique par niveau), ce qu’on appelle une chronologie, et un choix d’orientation pour ceux-ci (c’est-à-dire pour les fusions et les scissions, les naissances et morts de cercles ayant des orientations constantes). Plus précisément, l’orientation des points critiques d’indice 1 est donnée par le choix d’une base pour l’espace propre de la sous-matrice définie négative de la matrice hessienne de la chronologie et ceux d’indice 2 ont l’orientation induite par l’orientation du cobordisme. On donne un exemple de cobordisme avec chronologie en Figure 6. Deux cobordismes chronologiques sont dits équivalents s’il existe un difféomorphisme préservant les bords entre les deux et qui conserve l’ordre de la chronologie ainsi que l’orientation des points critiques. Tout cela se définit de façon formelle et on renvoie à [Putyra] pour plus de détails.

Il y a une autre différence par rapport aux cobordismes sans chronologie qui se situe dans la multiplication monoïdale. En effet, on ne peut pas simplement prendre l’union disjointe des deux cobordismes en les mettant "côte à côte" car on pourrait obtenir plusieurs points critiques au même niveau de leurs chronologies. On définit alors la multiplication à gauche de et comme union disjointe l’identité sur composé avec l’identité sur union disjointe , c’est à dire qu’on décale pour avoir tous ses points critiques après ceux de , comme représenté en Figure 7. De même on définit une multiplication à droite où on décale cette fois.

On note alors la catégorie dont les objets sont des collections de cercles et les flèches des classes d’équivalence de cobordismes avec chronologies. Il n’est pas nécessaire pour la discussion d’entrer plus dans les détails de la construction des cobordismes avec chronologies et donc on utilise seulement la présentation en générateurs et relations de ces objets, calculée aussi par K. Putyra.

Remarque 2.1.

La catégorie n’est pas monoïdale puisqu’on a pas de multiplication au sens usuel. Dans [Putyra], K. Putyra propose une définition de catégorie chronologiquement monoïdale où la multiplication chronologique est un demi-foncteur et qui correspond au comportement de pour la multiplication à gauche.

Théorème 2.2.

(K. Putyra, [Putyra, Théorème 4.1]) La catégorie des cobordismes avec chronologies est engendrée par les compositions et multiplications à gauche et à droite des huit générateurs suivants :

quotientés par les relations suivantes :

-

1.

Relations de permutations

, -

2.

Permutations de l’unité et de la counité

, -

3.

Permutations de la fusion et de la scission

, -

4.

Anti-commutativité et anti-co-commutativité

,

Les flèches sur les scissions et fusions représentent l’orientation des points critiques d’indice 1 (c’est-à-dire le "sens" de la base choisie pour la sous-matrice hessienne), les points d’indice 0 et 2 ayant une orientation induite par la surface.

Remarque 2.3.

Par l’anti-commutativité et l’anti-co-commutativité, on peut retirer deux générateurs puisque si on a une fusion avec une orientation on peut obtenir celle avec l’autre et pareillement pour la scission.

6 Le foncteur impair

Le but de cette section est d’expliquer la construction du foncteur impair défini par P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo dans [OddKhovanov], mais dans le cadre des cobordismes chronologiques. On souhaite donc définir un foncteur allant de la catégorie des cobordismes avec chronologies vers la catégorie des modules gradués sur .

Tout d’abord, à un objet de , c’est-à-dire une collection de cercles, on associe le groupe abélien libre gradué généré par les composantes de où on attribue à chaque générateur un degré . On définit ensuite l’image de par comme l’algèbre extérieure de modules (voir la Section A.4 des Annexes)

| (2.1) |

où est le nombre de composantes de cercles de . Par le Théorème 2.2 et la Remarque 2.3, il suffit de définir le foncteur sur les cobordismes d’identité, de permutation, de naissance et de mort de cercle, ainsi que de fusion et scission avec une orientation donnée. Attention que la catégorie n’est pas monoïdale au sens stricte du terme et donc non plus. Dès lors, on doit considérer ces cobordismes avec l’identité partout ailleurs sur les autres composantes de cercles.

Bien évidemment l’identité est donnée par l’homomorphisme d’identité. Pour une permutation qui permute les deux cercles et , on permute les deux éléments dans l’algèbre extérieure,

avec et des produits extérieurs sans facteur ni . On associe à la naissance de cercle l’application d’inclusion d’algèbres extérieures

induite par l’inclusion de groupes . La mort d’un cercle est donnée par la contraction avec le dual de (voir Définition A.4.2)

Pour une fusion qui joint les cercles , la flèche représentant l’orientation de la fusion, en un cercle , il y a une identification naturelle

et on définit

comme étant l’application induite par la projection

Remarque 2.4.

On voit aisément que l’image de la fusion ne dépend pas de l’orientation choisie, donnant

De même, on peut observer que les fusions donnent les relations d’associativité et d’unité du Théorème 1.12. À partir de maintenant, on ne note donc plus l’orientation des fusions dans ce travail.

Finalement, on considère une scission qui scinde un cercle en deux cercles et dans avec , la flèche indiquant l’orientation de la scission. On a alors une identification naturelle

qui induit un isomorphisme

puisqu’on a l’égalité des équations suivantes :

On définit alors

comme la composition

On remarque donc que est envoyé sur .

Remarque 2.5.

On note que c’est ici que le choix d’orientation a son importance puisque l’isomorphisme

est de signe opposé à celui où on choisit qui donne

Exemple 2.6.

On donne d’abord deux exemples du foncteur appliqué sur des objets de , c’est-à-dire sur deux collections de cercles :

avec et , ensuite

avec , et .

Exemple 2.7.

On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la naissance de et on calcule :

Exemple 2.8.

On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la mort de et on calcule :

Exemple 2.9.

On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la fusion de et en et on calcule :

Exemple 2.10.

On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la scission de en et on calcule :

Puisque n’est pas bien définir sur , il n’est pas une TQFT au sens strict du terme et il nous faut vérifier qu’il est bien défini sur .

Proposition 2.11.

est un foncteur de vers la catégorie des modules sur .

Démonstration. Il suffit de vérifier que les morphismes de modules qu’on a défini respectent chacune des relations du Théorème 2.2 pour que le foncteur soit bien défini puisqu’il respecte déjà la composition par définition. On donne les détails de deux des relations, toutes les autres étant des calculs similaires.

-

1.

On considère la permutation de la counité

qui donne donc en termes de morphismes de modules

et qui sont donc égaux car on identifie et comme éléments de sortie.

-

2.

On considère l’anti-co-commutativité

qui donne les morphismes

qui sont bien égaux.

Tout comme pour le foncteur , on retrouve la propriété suivante.

Proposition 2.12.

Pour tout cobordisme chronologique , on a

Démonstration.

La naissance de cercle envoie un produit extérieur vers le même, l’espace d’arrivée ayant juste une composante en plus et donc un degré décalé par puisque dans (2.1) on définit l’image avec un degré décalé par le nombre de composantes. La fusion ne change pas la longueur du produit extérieur mais diminue le nombre de composantes de , donc on obtient un décalage de . La scission augmente la longueur du produit extérieur de , augmentant le degré de , et augmente le nombre de composantes de , donnant au final un décalage du degré par . Enfin, la mort de cercle diminue la longueur du produit extérieur de et le nombre de composantes de , donnant un décalage du degré par . Par ailleurs, on calcule aisément que

puisqu’on a des surfaces avec trous et ou bord(s). Pour terminer, le résultat est clair pour la permutation et l’identité.

Par ailleurs, on vérifie bien que si on regarde sur les cobordismes sans chronologie, il n’est bien défini qu’à signe près. De plus, soit les deux homomorphismes sont les mêmes, soit ils sont de signes opposés, c’est-à-dire que le signe ne dépend pas des éléments sur lesquels on applique les homomorphismes.

Proposition 2.13.

Pour toute paire de cobordismes (sans chronologie) équivalents on a

Démonstration.

Il suffit d’observer le comportement du foncteur sous les relations du Théorème 1.12 en ajoutant toutes les possibilités d’orientations. On donne comme exemple le cas de la co-commutativité, les autres étant similaires. Si on oublie l’orientation et la chronologie, par le Théorème 1.12, on a l’équivalence des cobordismes suivants :

On suppose qu’à gauche on scinde en et que à droite on scinde en puis qu’on les permute. On obtient alors respectivement pour le cobordisme de gauche puis celui de droite

avec qui est où on change tous les en et donc cela signifie que les morphismes sont de signes opposés.

Par contre, on remarque que seules les scissions et morts de cercles peuvent engendrer un changement de signe.

Proposition 2.14.

Pour toute paire de cobordismes chronologiques équivalents et se décomposant en seulement des fusions, permutations et identités on a

Démonstration.

On termine cette section par des exemples de calculs du foncteur appliqué à des cobordismes semblables à ceux des Exemples 1.14 et 1.15 ainsi qu’un autre qui montre la non-coassociativité venant d’un changement de chronologie, c’est-à-dire une équivalence de cobordismes qui change l’ordre des points critiques.

Exemple 2.15.

On calcule avec

qui est donc une naissance suivi d’une mort. On obtient alors

et donc .

Exemple 2.16.

On calcule avec

qui est donc une naissance suivi d’une scission avec orientation arbitraire, d’une fusion et enfin d’une mort. On obtient alors

et donc , ce qui est différent du cas paire puisqu’on avait une multiplication par . On obtient le même résultat si on choisit une autre orientation.

En utilisant la Proposition 2.13 et le théorème de classification des surfaces, on peut même montrer que tout cobordisme sans bord est envoyé par le foncteur sur l’application nulle.

L’exemple suivant montre la nécessité d’avoir une chronologie sur les points critiques puisque deux cobordismes équivalent dans peuvent donner deux morphismes différents par .

Exemple 2.17.

On considère 3 collections de cercles : et et deux compositions de scissions : qui scindent en puis en et qui scinde en et en , comme illustré en Figure 8. Il est clair que ces compositions sont équivalentes et on calcule leurs images par :

7 Construction impaire des anneaux des arcs

L’objectif de cette section est de définir une famille d’anneaux unitaires par une construction similaire à celle de l’anneau de Khovanov mais en utilisant le foncteur de la section précédente. Cela donne alors une construction impaire, ou "oddification" en anglais, de .

Pour , on définit le groupe impair des arcs de Khovanov d’indice comme le groupe abélien gradué donné par la somme directe

| où | (2.2) |

Remarque 2.18.

Comme dans , le fait de définir avec un décalage du degré par rend positivement gradué. En effet, le degré minimal d’un élément de est obtenu en regardant dedans qui a un degré de au minimum puisqu’on a un maximum de composantes.

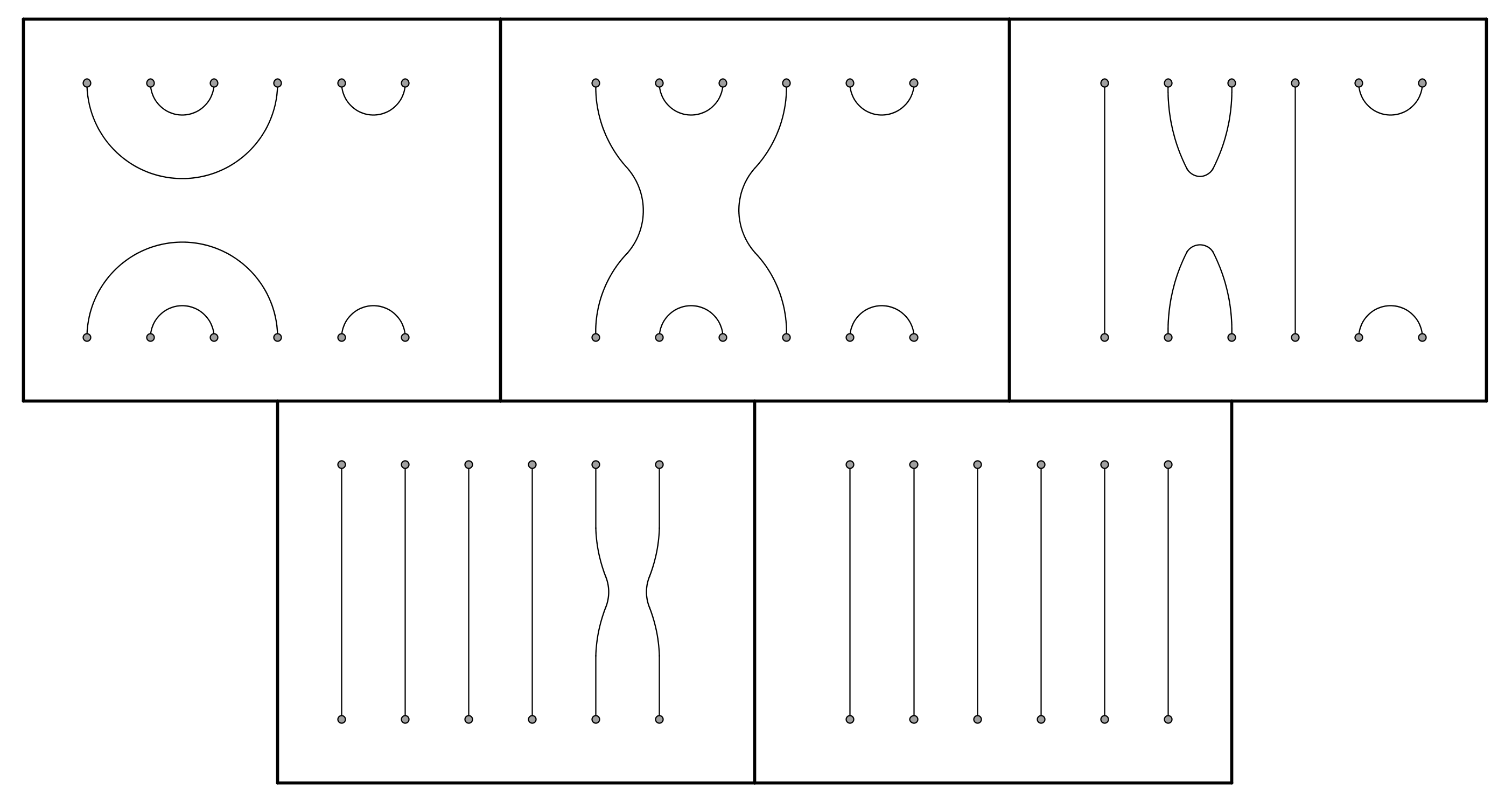

Pour faire de un anneau, il faut définir une multiplication dessus. On veut la définir de façon similaire à celle de mais en utilisant des cobordismes avec chronologies. Comme pour , on observe que donne tous des demi cercles, chacun possédant sa symétrie horizontale en face. On peut donc à nouveau construire des ponts qui s’emboitent, donnant des cobordismes qui envoient à chaque fois une paire de demi cercle vers l’identité, mais cette fois on doit se fixer un ordre dans lequel on construit ces ponts pour avoir une chronologie et on doit orienter les scissions. Il n’y a a priori aucune raison de choisir un ordre plutôt qu’un autre ou une orientation particulière et donc on propose de tous les considérer.

Définition 2.19.

On définit une règle de multiplication pour comme les données de, pour chaque triplet :

-

—

un ordre sur les points de base , donc sur les extrémités des arcs de , tel que si est relié à dans et que pour l’ordre usuel alors ou dans l’ordre de la règle,

-

—

une orientation ou pour tout tels que est relié à par un arc de .

Autrement dit, on donne un ordre (qui dépend de et de ) sur les arcs de ainsi qu’une orientation pour chacun de ceux-ci et on ne permet pas qu’un arc arrive avant un autre dans l’ordre si est imbriqué dans , c’est-à-dire si les points d’extrémités de sont entre les points d’extrémités de . Cette condition est imposée afin qu’on ne construise pas un pont qui traverserait le restant de la surface si on la plongeait dans . On demande cela puisque M. Khovanov construit ses cobordismes comme des surfaces plongées dans l’espace pour définir , même si cela n’a pas d’influence dans le cas pair.

On construit alors une famille de cobordismes chronologiques pour une règle de multiplication

par la procédure suivante, illustrée en Figure 9, appliquée pour tout :

-

1.

On pose et . Quitte à redimensionner, on peut supposer que les points de base de sont alignés sur et ceux de sur . On considère l’ordre sur les points pour de la règle de multiplication .

-

2.

Si est relié par un segment de droite à dans , alors on ne fait rien et on pose . Sinon on considère l’autre extrémité de l’arc de passant par . On construit comme étant où on supprime l’arc de passant par et l’arc de passant par et on relie à et à par des segments de droites verticales et . On construit ensuite un cobordisme de à comme étant l’identité partout sauf pour un pont envoyant les arcs opposés de et passant par le -ème point vers deux segments de droites verticales et l’identité partout ailleurs sur . Si ce pont engendre une scission, en notant et les composantes de passant respectivement par et , on l’oriente si et sinon.

-

3.

On pose . Si , on passe à la prochaine étape, sinon on revient à l’étape 2.

-

4.

On a pose comme étant la composition des cobordismes et puisque cela construit un cobordisme avec chronologie .

En d’autres termes, on parcourt les arcs de dans l’ordre donné par la règle de multiplication en construisant le pont associé et s’il sépare un cercle en deux on lui donne l’orientation donnée par l’orientation de l’arc. De plus, on note que possède points de selles et on a donc

Remarque 2.20.

Puisque la fusion ne dépend pas de l’orientation dans le cadre de , on ne s’occupe pas de l’orienter. Cependant, on pourrait le faire de sorte à être totalement rigoureux en orientant la composante passant par vers celle passant par ou alors tout simplement en prenant un choix arbitraire d’orientations pour les fusions.

A partir de cette collection de cobordismes on définit une multiplication similaire à celle de et on note l’anneau obtenu en munissant de cette multiplication. Si , on pose , sinon on remarque que et sont tous deux des unions disjointes de cercles et donc on a un isomorphisme canonique

avec le groupe abélien libre engendré par les éléments de l’ensemble . Cela induit des inclusions

et donc en prenant le produit extérieur on obtient un homomorphisme

| (2.3) |

On obtient alors en composant (2.3) avec l’image du cobordisme par un homomorphisme

Puisque le cobordisme a une caractéristique d’Euler valant , le morphisme obtenu a un degré et donc on obtient un homomorphisme

| (2.4) |

qui préserve le degré. On définit alors la multiplication en utilisant le diagramme commutatif suivant, où les isomorphismes viennent de (2.2) :

On note pour ,

et on vérifie par la proposition suivante que pour on a et si et pour on a et . On définit alors l’unité de comme la somme

Proposition 2.21.

Les multiplications

sont calculées en utilisant uniquement des fusions de sorte que le produit est obtenu en prenant juste le produit extérieur après avoir renommé les éléments suivant les composantes de . Autrement dit et sont des cobordismes qui se décomposent en fusions.

Démonstration.

On sait que la multiplication

est obtenue en prenant un cobordisme de vers composé de ponts, donc fusions ou scissions. Par ailleurs, est constitué de composantes de cercle et en est constitué de , donc on doit fusionner au moins composantes. On en conclut qu’on a exactement fusions.

On propose une règle de multiplication parmi d’autres pour définir une collection de cobordismes qui nous sert à illustrer ce travail par des exemples. Pour tout , on ordonne selon l’ordre usuel des entiers naturels et on oriente si pour l’ordre usuel aussi. Un exemple de construction de cobordisme par cette règle de multiplication est illustré en Figure 10. Afin d’alléger la notation, on note .

Exemple 2.22.

On peut montrer que puisque ne contient qu’un seul élément donné par un demi-cercle qui relie les deux points. On a alors un isomorphisme de groupes gradués et, n’étant composé que d’un seul cercle, on a . Par ailleurs, la multiplication

est composée uniquement d’une fusion et est donc équivalente au produit extérieur, montrant le résultat voulu.

Exemple 2.23.

On considère et on pose

donnant donc

On note et les cercles de avec le cercle extérieur et le cercle intérieur. De même on note le cercle de et .

On considère la multiplication dans

et on calcule par exemple

où est l’unité pour le produit extérieur.

En effet, on a une fusion

suivie d’une scission

la flèche sur le diagramme représentant l’orientation de cette scission.

Exemple 2.24.

On considère et on pose

avec

On calcule par exemple

dans

En effet, on a une fusion

ensuite une scission

et enfin une dernière fusion

On obtient le résultat puisque correspond avec dans .

8 Calcul diagrammatique dans

Afin de faciliter le calcul de produits d’éléments dans , on propose une technique de calcul diagrammatique utilisant des couleurs.

Définition 2.25.

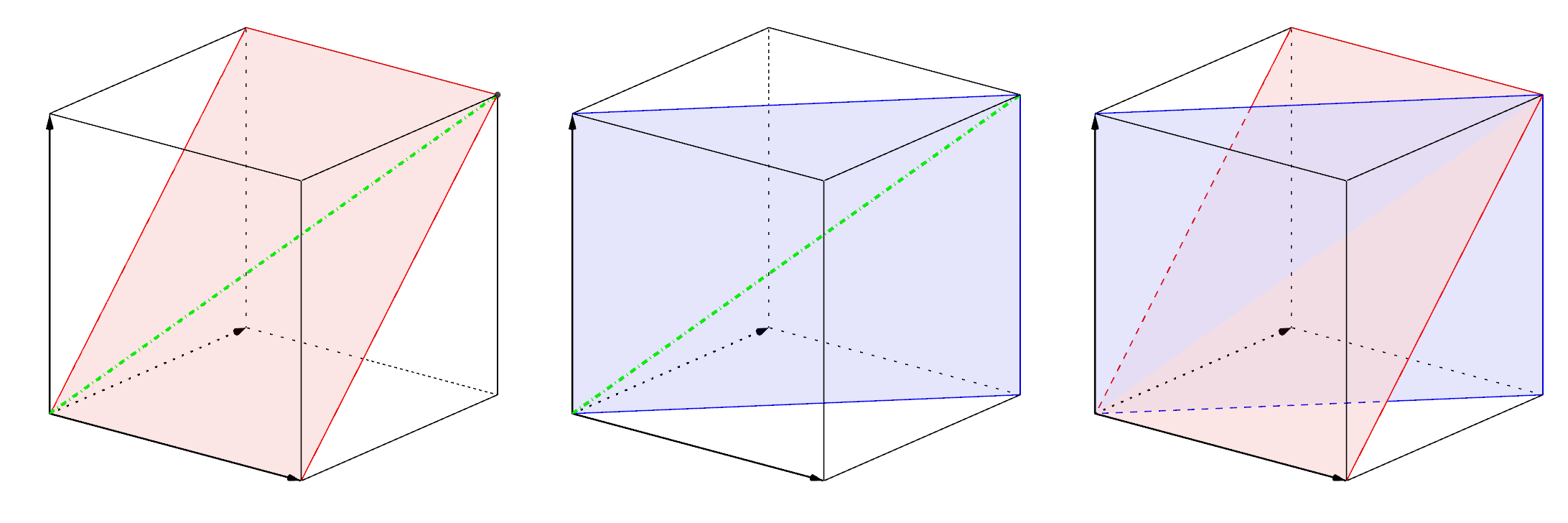

On définit un -diagramme colorié comme le plongement dans le plan d’une union disjointe de cercles pouvant être coloriés ou non (avec une seule couleur disponible, on dessine en rouge gras les cercles coloriés et en noir pointillés les autres) tel qu’ils recouvrent les points de base et qui se restreint à des segments de droite verticales autour de chacun de ceux-ci.

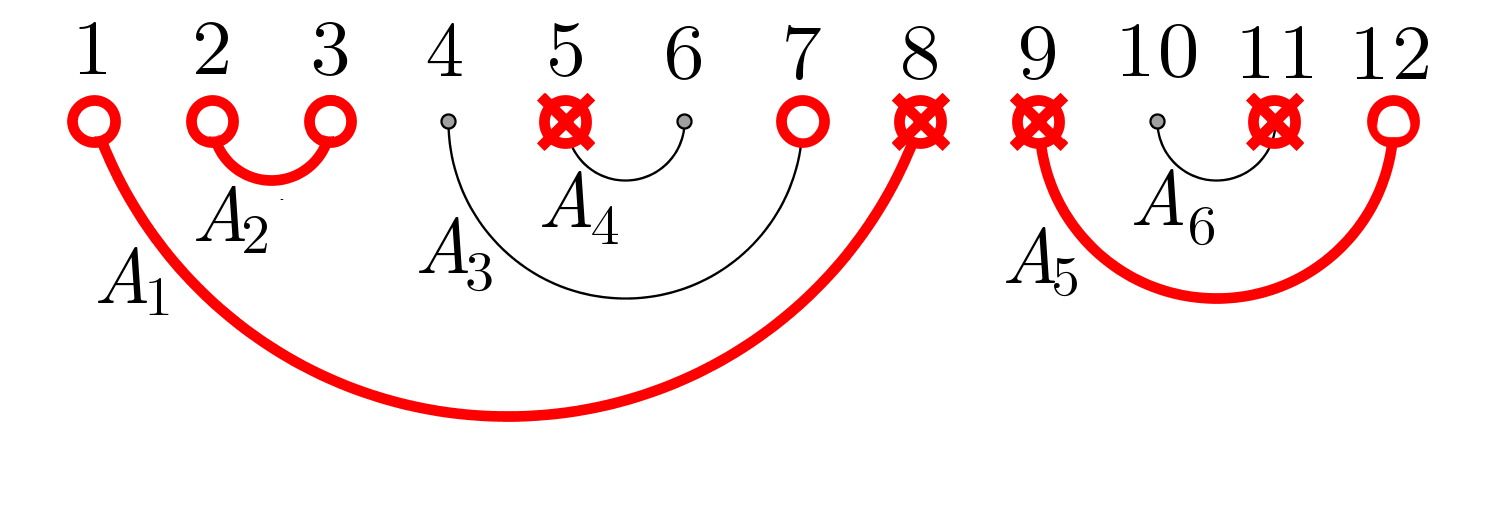

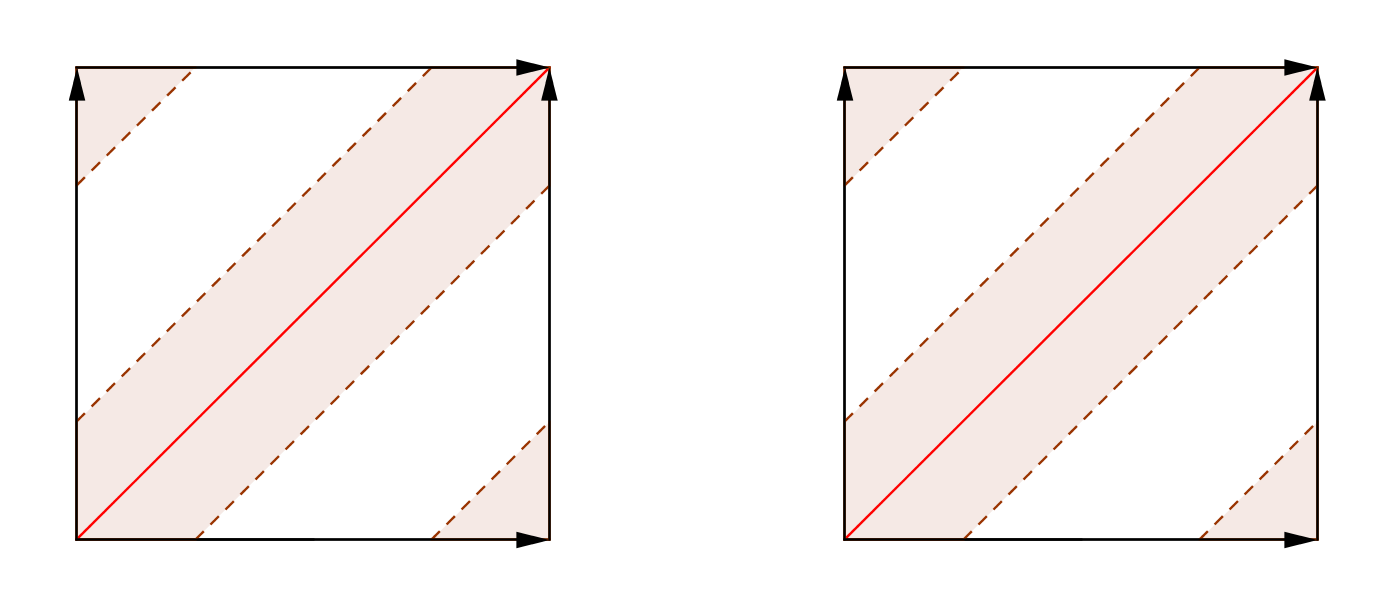

On munit les points de base d’un ordre induit par l’ordre sur les abscisses (de gauche à droite). Cet ordre induit un ordre sur les composantes du diagramme passant par les points de base en attribuant à chaque composante l’ordre de son point de base minimal. On étend cet ordre à un ordre partiel en disant que toutes les autres composantes, qu’on appelle libres, sont plus grandes, comme illustré en Figure 11. On dit que deux -diagrammes sont équivalents s’il existe une isotopie ambiante préservant les points et qui transforme l’un en l’autre en conservant les couleurs. On note l’ensemble des diagrammes à équivalence près et les classes d’équivalences sans composante libre.

De plus, on dit que deux points sont reliés par un demi-cercle supérieur (resp. inférieur) d’un -diagramme s’il existe une composante de cercle qui passe par ces deux points telle qu’elle se restreint à un arc ne passant par aucun autre des points de base et que pour un voisinage suffisamment proche de et tous les points de cette restriction ont une ordonnée positive (resp. négative). On dit alors qu’un -diagramme est compatible au dessus d’un autre -diagramme si toute paire de points reliés par un demi-cercle supérieur de est reliée par un demi-cercle inférieur de (et vice-versa) et on demande en plus qu’il n’y ait pas de composante libre entourant des points de base ni dans ni dans .

Remarque 2.26.

On remarque que, par l’hypothèse de verticalité du diagramme autour des points de base, chacun de ceux-ci a un seul demi-cercle supérieur et un seul inférieur.

Proposition 2.27.

Il y a une isomorphisme de groupes abéliens entre le groupe impair et les combinaisons linéaires sur de classes d’équivalences de -diagrammes coloriés ne possédant pas de composante libre

Démonstration.

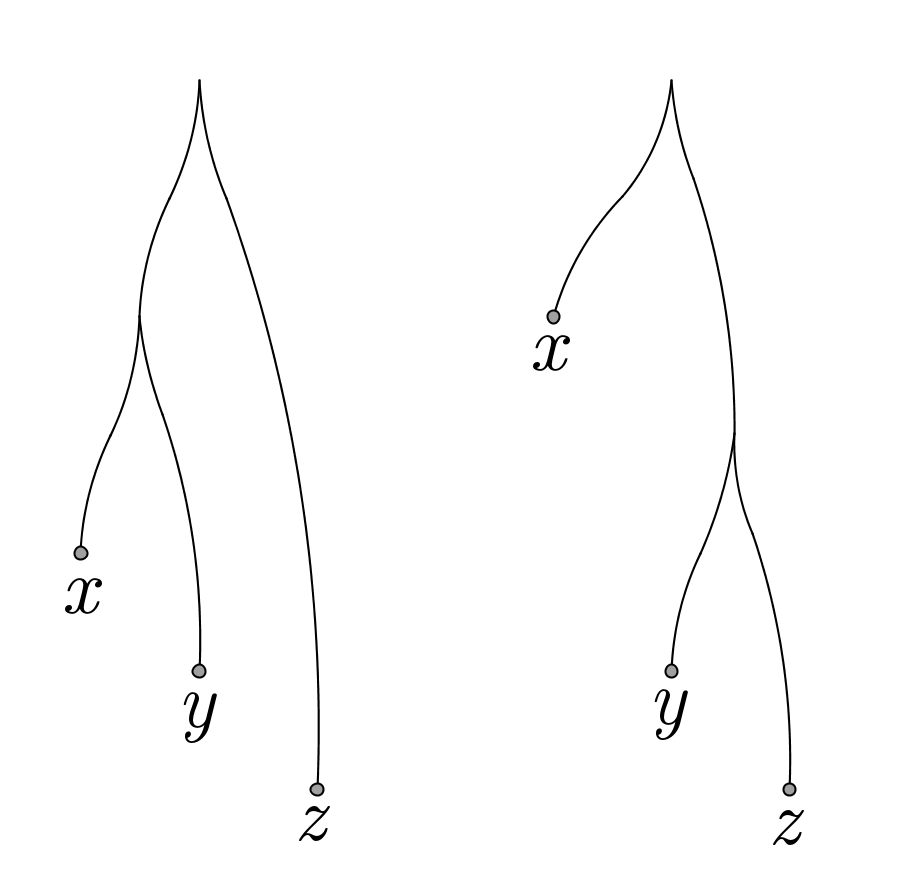

Soient avec ayant composantes , l’ordre étant induit par les points de base. On construit une fonction

Pour tout , associe à le -diagramme (il est évident par définition d’enchevêtrement que cela donne un -diagramme en translatant par ) avec les composantes associées à qui sont coloriées. On étend ensuite par linéarité pour en faire un morphisme injectif de vers . Ce morphisme est bien défini car on demande que les composantes du produit extérieur soient mis dans un certain ordre, fixant un signe. L’injectivité est obtenue par le fait que les -diagrammes sont pris à isotopie ambiante fixant les points de base près. On obtient la surjectivité en observant que

puisque par la remarque faite au dessus, chaque demi-cercle supérieur (resp. inférieur) relie points et puisque les demi-cercles ne peuvent pas se croiser et donc les demi-cercles supérieurs (resp. inférieurs) donnent une façon de relier points par demi-cercles vers le haut (ou bas), c’est-à-dire un élément de .

Exemple 2.28.

On sait que est composé des éléments

donnant les diagrammes

Dès lors, cela signifie que est engendré par

avec l’isomorphisme de la proposition donnant par exemple

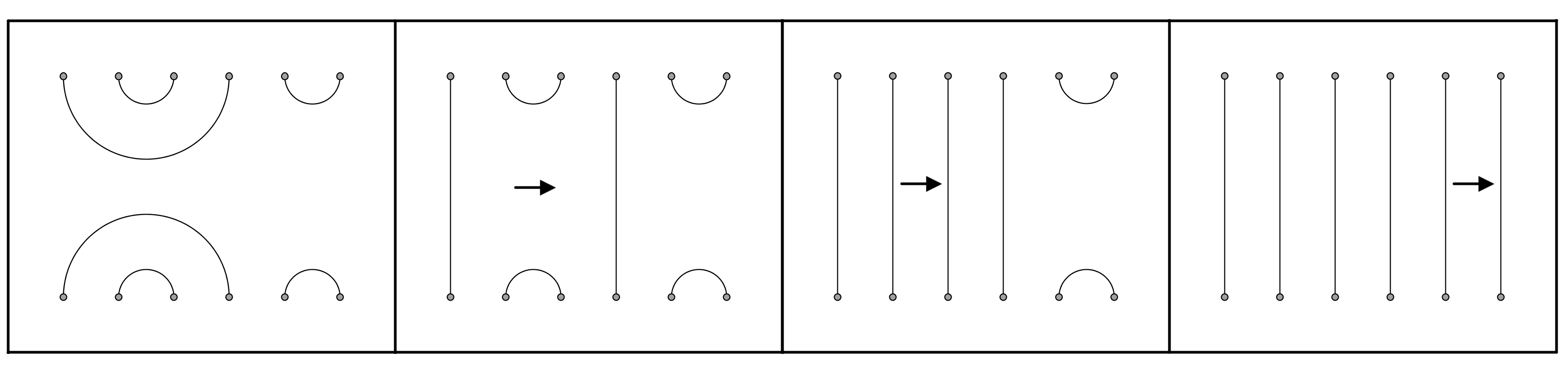

Afin d’obtenir un anneau isomorphe à , on définit la résolution de ponts pour une règle de multiplication d’un -diagramme compatible au dessus d’un autre -diagramme comme la procédure suivante :

-

1.

On considère tels que et par la Proposition 2.27 et on prend l’ordre des points donné par pour le triplet .

-

2.

On place au dessous de à une certaine distance de sorte que le résultat soit une union disjointe de cercles dans le plan qu’on note et on pose .

-

3.

Si appartient à la même composante de cercle que dans , alors on ne fait rien. Sinon, on a un unique demi-cercle supérieur de , noté , qui relie à un certain et un unique demi-cercle inférieur de , noté , qui relie à . On définit comme où on relie à et à puis on supprime et . On obtient alors une union disjointe de cercles avec une ou deux composante(s) partiellement colorée(s) passant par et qu’on recolorie selon la règle suivante :

-

—

Si appartient à une composante différente de celle de dans le diagramme :

avec (resp. ) pour le nombre de composantes de cercles coloriées de supérieures à celle contenant (resp. ) et inférieures à celle contenant (resp. y).

-

—

S’ils appartiennent à la même composante de cercle dans :

avec si dans et sinon. On pose pour le nombre de composantes coloriées dans strictement inférieures à celle passant par et idem pour et . On prend pour le nombre de composante coloriées de inférieures ou égales à celle passant par ou strictement inférieures à celle passant par .

-

—

-

4.

On pose , si on arrête, sinon on revient à l’étape 3 pour chacun des éléments de la combinaison linéaire obtenue à l’étape 3.

On obtient au final une combinaison linéaire de -diagrammes coloriés et on note la résolution de ponts pour de au dessus de . On pose aussi que si n’est pas compatible au dessus de . On remarque que, dans le cas de , cela revient à spécifier et poser et on note la résolution de ponts pour .

Proposition 2.29.

L’isomorphisme de groupes de la Proposition 2.27 respecte la structure multiplicative de en prenant la résolution de ponts pour qu’on étend par linéarité comme multiplication pour les -diagrammes.

Démonstration.

L’idée de la preuve est de mettre un ordre sur les composantes de à chaque étape de la résolution et de montrer que les signes choisis correspondent aux produits extérieurs de la multiplication dans en associant les composantes coloriées aux produits extérieurs donné par l’ordre (comme dans la preuve de la Proposition 2.27). On définit cet ordre en parcourant les points à puis à de sorte qu’au diagramme soit associé le produit extérieur de celui de . On vérifie ensuite qu’à chaque étape de la résolution de ponts soit associé le produit extérieur de la fusion/scission correspondante :

-

—

Si les deux demi-cercles appartiennent à des composantes différentes, alors les résoudre revient à fusionner ces composantes, expliquant la couleur des diagrammes. Pour le signe ou , il vient du fait qu’en fusionnant la composante coloriée avec l’autre, l’ordre de cet élément dans le produit extérieur associé peut changer puisqu’il prend potentiellement la place de la composante non-coloriée. et calculent ces décalages.

-

—

S’ils appartiennent à la même composante, alors la résolution revient à séparer cette composante en deux et donc on a une scission, expliquant les couleurs. Le signe calcule l’orientation de la scission pour la règle de multiplications et les signes et calculent le décalage des éléments et du facteur qu’on positionne à la bonne place dans le produit extérieur selon l’ordre défini en début de preuve. Enfin, pour on a deux cas à regarder. Si , alors on a

et donc pour qui calcule le nombre de composantes inférieures ou égales à , contenant alors et . Par ailleurs on doit décaler pour le mettre à la place de , donc un décalage de , et on doit décaler pour le mettre à la bonne position dans (puisque est séparé de qui hérite du point de base minimal, on doit calculer le nouveau point de base de ). Au final, on a un décalage de autant de composantes que celles strictement inférieures à moins celle de , mais est calculé en prenant aussi ce qui annule la contribution de . Si par contre alors on a

et le calcul du décalage se fait de la même façon en inversant les rôles de et si ce n’est qu’on a pas le pour annuler la contribution de , d’où le signe devant l’expression.

Corollaire 2.30.

Les combinaisons linéaires de -diagrammes coloriés munies de la résolution de ponts sur comme multiplication forment un anneau gradué et cet anneau est isomorphe à .

De par ce corollaire, on confond dans la suite de ce travail les éléments de avec des diagrammes colorés.

Remarque 2.31.

Le calcul diagrammatique peut être aisément adapté pour , où on associe simplement les composantes colorées et les produits tensoriel sans se soucier de l’ordre ainsi qu’en oubliant les signes dans les résolutions de ponts et en prenant un plus dans la scission.

Exemple 2.32.

Exemple 2.33.

Exemple 2.34.

On calcule dans

9 Propriétés générales de

Dans cette section, on étudie quelques propriétés de . On observe notamment que est non-associatif pour tout et on montre que correspond avec quand on les considère modulo .

Proposition 2.35.

Pour tout , est un sous-anneau de .

Démonstration.

Tout élément de peut être étendu à un élément de en le décalant vers la droite de et en ajoutant des paires , comme illustré en Figure 12. Dès lors, pour , on retrouve toutes les composantes de dans et donc on obtient une inclusion canonique de groupes

Cela induit une injection de groupes gradués par

puisque . De plus cette injection respecte la structure de multiplication puisque le arcs qu’on ajoute pour former n’engendrent que des fusions de composantes non coloriées (les signes des résolutions de ponts ne sont calculées qu’à partir des composantes coloriées).

Remarque 2.36.

On choisit cette injection de dans car elle vient de l’injection canonique de l’algèbre de Temperley-Lieb (voir Définition 4.3) dans qui consiste à ajouter des brins verticaux à droite. En effet on peut voir les éléments de comme des combinaisons de qu’on courbe, déplaçant les point en bas pour les mettre à gauche. Pour la preuve de la proposition, on aurait aussi bien pu compléter un élément en ajoutant des paires de points mais cela donne une inclusion de dans qui n’est pas usuelle.

Proposition 2.37.

Soient et deux règles de multiplications ainsi que , alors et sont équivalents vu en tant que cobordismes sans chronologie.

Démonstration.

Si on oublie l’orientation et qu’on accepte l’associativité, la coassociativité et les relations de Frobenius, les deux cobordismes deviennent équivalents puisqu’ils contiennent tous deux le même nombre de scissions et fusions pour les même composantes.

Corollaire 2.38.

Soient et deux règles de multiplication, alors les multiplications

sont identiques à signe près, signe dépendant uniquement de et .

Démonstration.

On sait que et sont équivalents par la proposition précédente et donc par la Proposition 2.13 on obtient la propriété voulue.

9.1 Non-associativité de

On voit facilement que est associatif par l’Exemple 2.22. Par contre pour on perd l’associativité si on utilise la règle de multiplication comme le montre l’exemple suivant.

Exemple 2.39.

On considère les calculs diagrammatiques suivant dans :

et en réarrangeant les parenthèses on obtient

Cet exemple mène à un autre exemple qui montre que le produit de trois éléments peut parfois être nul et parfois non suivant l’ordre dans lequel on multiplie.

Exemple 2.40.

On considère les multiplications suivantes dans :

On commence par rassembler les termes à gauche pour avoir puis on multiplie par le terme de droite pour obtenir

Ensuite on rassemble les termes de droite pour avoir puis on multiplie par l’élément de gauche pour obtenir

On a donc trouvé un exemple de tel que et pour un certain non-nul.

Proposition 2.41.

Pour et quelconque, la multiplication dans n’est pas associative.

Démonstration.

On généralise l’Exemple 2.39 sur tout en remarquant que si

alors par le Corollaire 2.38 le signe de l’homomorphisme obtenu pour un est fixé et donc

et idem pour les signes opposés, en remarquant que les autres multiplications n’impliquent que des fusions et ne sont donc pas influencées par le choix de . On généralise ensuite pour tout par la Proposition 2.35.

Cela ne constitue qu’une des deux sources de non-associativité d’un produit de , et dans venant de la permutation du facteur avec les facteurs qui apparaissent par les scissions de la multiplication , comme illustré en Figure 13. Un second changement de signes peut être du au changement de chronologies dans le cobordisme . Pour , et on a

où est le produit de ajouté par les scissions de l’image par du cobordisme et est l’image de par ce cobordisme et de même pour les autres éléments. On a donc un premier changement de signes pour faire permuter avec et un second donné par le changement de chronologies

Ce second phénomène est illustré dans le prochain exemple.

Exemple 2.42.

On considère les multiplications dans

et en réarrangeant les parenthèses

On a donc un autre exemple de non-associativité mais qui est du à l’ordre dans lequel on fait les scissions et fusions cette fois. Il est intéressant de noter que, comme le montre l’exemple suivant, en utilisant une autre règle de multiplication on peut ne pas retrouver la non-associativité de ces éléments. En fait, on retrouve le signe du à la permutation du facteur de gauche dans toutes les règles mais le signe du au changement de chronologie dépend du choix d’orientation des cobordismes et de leurs chronologies.

Exemple 2.43.

On définit la règle de multiplication comme celle où on donne l’ordre usuel de gauche à droite pour les points de base et on oriente les scissions si dans le diagramme de la procédure de construction de la composante passant par est plus petite dans l’ordre induit par les points de base que la composante passant par et inversement pour . Autrement dit si passe par un point de base plus petit que tous les points de base de alors on prend l’orientation .

On considère les multiplications suivante dans :

et en réarrangeant les parenthèses

9.2 Comparaison de avec

Les Exemples 1.17 et 2.22 montrent que puisque . Par contre, la non-associativité montre que pour , étant donné que est associatif. Par ailleurs, il est intéressant de noter que et sont équivalents en modulo , montrant que est associatif modulo .

Proposition 2.44.

Pour tout , on a l’équivalence modulo entre et

Démonstration.

L’idée de la preuve est très simple : le produit extérieur modulo correspond avec le produit tensoriels des modulo et le foncteur est équivalent à en modulo , donnant directement l’isomorphisme. Plus formellement pour une collection de cercles dans un certain on considère l’application

qu’on étend linéairement et en envoyant le produit extérieur vers le produit tensoriel. Cela est bien défini puisque

C’est clairement bijectif (on a même un inverse explicite qui consiste à envoyer le produit tensoriel vers le produit extérieur) et donc cela forme un isomorphisme de groupes gradués. Il reste à montrer qu’on respecte la multiplication pour avoir un isomorphisme d’anneaux gradués. Pour cela, il suffit de montrer que les fusions et scissions (orientées ou non) sont équivalentes modulo puisque l’ordre dans le produit extérieur n’a plus d’importance. C’est clair pour les fusions et pour les scissions on observe d’abord que l’orientation n’a plus d’importance en modulo 2 et ensuite que

ce qui est équivalent à la scission dans .

Chapitre 3 Centre impair de et cohomologie de la variété de Springer

Dans [HnCenter], M. Khovanov montre que le centre de l’anneau est isomorphe à l’anneau de cohomologie de la variété de Springer pour une partition (voir Annexes, Section A.5 pour une définition générale d’anneau de cohomologie). Dans ce chapitre, on montre que de façon équivalente le centre impair de , qui est le centre généralisé pour des éléments anticommutatifs, est isomorphe à la construction impaire, "odd" en anglais, de la cohomologie de la variété de Springer introduite par A. Lauda et H. Russell dans [OddSpringer]. Ce chapitre ayant pour objectif de montrer un résultat assez complexe, il est plus technique que les précédents.

10 Centre de et variété de Springer

Définition 3.1.

Soit un espace vectoriel complexe de dimension finie. Un drapeau est une suite strictement croissante de sous-espaces de :

Un drapeau est dit complet si pour tout on a

Définition 3.2.

Soient un espace vectoriel complexe de dimension et un endomorphisme linéaire nilpotent composé de deux bloques de Jordan nilpotents de taille . La variété de Springer est l’ensemble

un drapeau étant stabilisé si pour tout .

De façon générale, on peut définir une variété de Springer pour toute partition de en prenant des bloques de taille , mais dans ce travail on ne considère que le cas d’une partition de en qui est le cas relié à . Dans [HnCenter], M. Khovanov calcule une présentation de l’anneau de cohomologie de cette variété et montre ensuite qu’il est isomorphe au centre de . Il donne en plus une construction explicite pour cet isomorphisme.

Théorème 3.3.

(M. Khovanov [HnCenter, Théorème 1.1 et 1.2]) Le centre de , , est isomorphe en tant qu’anneau gradué à l’anneau de cohomologie de la variété de Springer . De plus, ils sont tous deux isomorphes au quotient de l’anneau polynomial , , par l’idéal engendré par

où pour et où la somme est prise sur tous les sous-ensembles de cardinalité de .

Explicitement, cet isomorphisme est donné par

où avec le séparé étant celui associé à la composante de cercle dans qui contient le ème point de base en partant de la gauche. Il montre de plus la propriété suivante qui sera utile par la suite.

Proposition 3.4.

(M. Khovanov [HnCenter, preuve du Théorème 3]) Un élément est dans le centre si et seulement si

avec et pour tout

Par ailleurs, on peut montrer que le rang de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer, vue comme un groupe abélien, est le même que la dimension de l’espace vectoriel obtenu en prenant le produit tensoriel par , ce qui revient à regarder les polynômes avec des coefficients modulo 2 dans la présentation.

Proposition 3.5.

On a l’égalité

En particulier, une base modulo 2 de est une base de .

Démonstration.

est un groupe abélien libre (de Concini et Procesi en construisent une base dans [ConciniProcesi]), donc on a une base et donc elle donne une base pour l’espace tensorisé. En effet toute relation dans l’espace tensorisé devient une relation dans le groupe quitte à multiplier par des coefficients .

11 Centre et centre impair de

On s’intéresse maintenant à étudier le centre de pour le comparer à celui de . On remarque que le centre n’a pas les propriétés voulues pour continuer l’analogie avec le cas de et on introduit une notion de centre impair qui correspond au centre étendu aux éléments anticommutatifs.

11.1 Centre de

Proposition 3.6.

Pour tout on a

avec , c’est-à-dire .

Démonstration.

On considère un élément central. On peut décomposer cet élément avec . Mais alors on a si , ce qui signifie que et on note .

Proposition 3.7.

Un élément est dans si et seulement si

avec et pour tout et on a

Démonstration.

Soit , on a

| et |

Puisque les morphismes de modules obtenus par pour ces deux multiplications sont respectivement les mêmes que ceux pour et et qu’ils ne sont composés que de fusions par la Proposition 2.21, on obtient

On en conclut que

quand on a les hypothèses de la suffisance en prenant .

Si commute avec tout élément, en particulier on doit avoir

Par ailleurs pour tout , on peut trouver des tels que et l’hypothèse donne la condition voulue.

Corollaire 3.8.

Un élément est dans le centre de si et seulement si pour tout

et pour tout et

Démonstration.

Puisque n’est composé que de fusions par la Proposition 2.21, un élément homogène est soit envoyé soit sur soit sur un élément homogène de la même longueur vu en tant que produit extérieur, c’est-à-dire que s’il commute dans alors il commute dans , ce qui permet de restreindre la seconde condition de la proposition précédente.

Remarque 3.9.

On peut décomposer en une somme d’éléments homogènes de degré . Si avec alors la seconde condition de la proposition est équivalente à puisque cela signifie que est pair. Dans le cas où alors la condition est toujours trivialement obtenue. En particulier on sait que et donc un élément du centre est une combinaison linéaire d’éléments de degrés égaux à 0 modulo 4 et de degrés .

Lemme 3.10.

Pour tout , et on a

Démonstration.

La preuve est directe une fois qu’on a remarqué que toutes les multiplications n’utilisent que des fusions par la Proposition 2.21 et que le produit extérieur est associatif.

Proposition 3.11.

La sous-anneau du centre de est associatif.

Quelle que soit la règle de multiplication qu’on choisit, le centre de est le même.

Proposition 3.12.

Pour et des règles de multiplications quelconques, on a l’isomorphisme d’anneaux gradués

Démonstration.

Exemple 3.13.

On calcule . est composé des éléments

qui donnent les collections de cercles

et on note le cercle extérieur de et l’intérieur. De même, on note le cercle de gauche de et le droit, ainsi que et les cercles de et .

On considère un élément central qui se décompose en avec

Cela se réécrit en calcul diagrammatique comme

On applique la Proposition 3.8 afin d’obtenir des conditions sur les et . Puisque l’anneau est gradué, on peut regarder les conditions de la proposition degré par degré.

-

1.

Pour : et , on a

et donc .

-

2.

Pour : et , on a

et donc . Par des calculs similaires, on obtient .

-

3.

Pour : et et la proposition ne livre aucune contrainte puisque

et de même pour les autres équations.

Dès lors on obtient que

Le centre de ne remplit pas les critères souhaités pour continuer la discussion en analogie avec le cas de . En effet, on remarque que sa dimension graduée est différente de celle du centre de (et de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer) :

On introduit alors dans la prochaine section le centre impair qui possède des propriétés plus intéressantes et comparables à celles du centre de .

11.2 Centre impair de

Dans le cadre des superalgèbres, c’est-à-dire des algèbres graduées sur (voir[superalgebra, Chapitre 3] pour plus de détails) on peut définir la notion de supercentre en fonction du supercommutateur

pour dans une superalgèbre donnant donc le supercentre

Cette définition est aussi parfois utilisée en topologie algébrique, notamment dans [Hatcher, Section 3.2], de sorte que l’anneau de cohomologie soit "supercommutatif", dans ce cas on l’appelle parfois tout simplement "commutatif", "skew-commutative", "anticommutative" ou encore "graded commutative".

On propose d’étendre cette définition à et de calculer son "supercentre", qu’on appelle centre impair, cela dans le but d’obtenir les éléments qui commutent "à antisymétrie" près. Pour ce faire, on définit le degré extérieur d’un élément homogène de comme étant

et on remarque aisément que est le nombre de facteurs du produit extérieur qui constitue , c’est-à-dire que

Définition 3.14.

On définit le centre impair de comme

Remarque 3.15.

Il faut faire attention que n’est pas une superalgèbre pour le degré extérieur. En effet, on peut avoir

Par exemple, on prend le produit suivant dans avec à gauche des degrés extérieurs valant et et valant à droite :

On ne peut pas non plus prendre simplement le degré divisé par pour obtenir le "degré impair" puisqu’on obtiendrait des degrés non-entiers pour des éléments dans possédant un nombre de composantes de parité différente de . Par contre, on peut montrer que est une superalgèbre pour le degré extérieur modulo 2 car alors on a la relation

Proposition 3.16.

Pour tout on a

avec c’est-à-dire .

Démonstration.

La preuve est similaire à celle de la Proposition 3.6 pour le centre.

Proposition 3.17.

Le centre impair est un sous-anneau associatif.

Démonstration.

L’associativité est directe par le Lemme 3.10 et la Proposition 3.16. Par ailleurs, il est clair que le centre impair est stable pour l’addition et donc on ne considère que la multiplication. Pour cela, on remarque d’abord que si alors

puisque la multiplication est juste donnée par le produit extérieur. De là on généralise facilement par la Proposition 3.16 que pour tout on a de même

Soient , on obtient pour tout

et par ce qu’on a montré juste au dessus , donc

ce qui livre la supercommutativité de .

Proposition 3.18.

Un élément est dans si et seulement si

| (3.1) |

pour tout .

Démonstration.

La preuve est similaire à celle de la Proposition 3.7, si ce n’est qu’on obtient l’anticommutativité par antisymétrie du produit extérieur. Il faut aussi remarquer que

pour les mêmes raisons que dans la preuve de la Proposition 3.8, c’est-à-dire puisque toutes les multiplications sont définies par des fusions qui ne changent pas la longueur d’un élément du produit extérieur.

Remarque 3.19.

En particulier, on a et, par la Remarque 3.9, les éléments de degré extérieur pair ou maximal du centre impair constituent le centre.

Par analogie avec la Proposition 3.12, on obtient la proposition suivante :

Proposition 3.20.

Soit et des règles de multiplication. Il y a un isomorphisme d’anneaux gradués

Démonstration.

Les cobordismes pour définir les multiplications de la Proposition 3.18 ne sont composés que de fusions et donc ont la même image par le foncteur .

Exemple 3.21.

On calcule le centre impair de . On rappelle que est donné par

qui livrent les diagrammes

On prend un élément avec

On applique la Proposition 3.18 pour trouver des contraintes sur les et et, puisque l’anneau est gradué, on peut regarder la supercommutativité degré par degré.

-

1.

Pour : et , on a

donc .

-

2.

Pour : on a

et

donc qui se réécrit comme

-

3.

Pour : la proposition ne livre aucune contrainte puisque

Dès lors on obtient que

avec comme prévu ainsi que

12 Construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer

Dans [OddSpringer], A. Lauda et H. Russell proposent une construction impaire de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer (et même pour toute partition) basée sur les polynômes impairs

où sont les polynômes ordonnés avec degré , formant donc un module gradué sur .

L’objectif de cette section est de définir et étudier quelques propriétés de cette construction qu’on note simplement "cohomologie impaire de " pour être concis.

Définition 3.22.

On définit la cohomologie impaire de la variété de Springer comme étant le module gradué sur

où est l’idéal à gauche engendré par l’ensemble

| (3.2) |

pour tout sous-ensemble ordonné de de cardinalité et

avec la position de dans .

Exemple 3.23.

est donné par les polynômes impairs à deux variables et quotientés par les relations

c’est-à-dire les polynômes avec une seule variable et donnant donc

Exemple 3.24.

est donné par les polynômes impairs à quatre variables et quotientés par les relations

qui peuvent se simplifier un peu en

On peut donc engendrer avec et car

et tous les polynômes de degrés supérieurs sont nuls. De plus ces éléments sont linéairement indépendants, ce qui est clair pour mais peut-être moins pour et . Néanmoins, la Proposition 3.28 permet de le justifier. On observe alors qu’en envoyant

on obtient un isomorphisme de groupes car en utilisant les notations de l’Exemple 3.21 on a

On montre ensuite par de simples calculs dans que les relations de sont dans le noyau de l’application, de sorte que l’isomorphisme de groupe soit un isomorphisme d’anneaux gradués bien défini par l’anticommutativité du produit extérieur et des polynômes impairs.

Remarque 3.25.

On note que tout polynôme de degré strictement plus grand que dans est nul puisqu’en prenant qui contient exactement les variables du polynôme et on obtient n’importe quel polynôme de tel degré.

En général, la cohomologie impaire de la variété de Springer pour une partition quelconque n’est pas un anneau et est donc juste un module sur . Mais puisque la hauteur de la partition est de deux, on a le lemme suivant qui permet de montrer que pour cette partition particulière la cohomologie impaire donne un anneau.

Lemme 3.26.

([OddSpringer, Lemme 3.6]) Pour tout , on a

Proposition 3.27.

possède une structure d’anneau induite par la structure d’anneau des polynômes impairs.

Démonstration.

Il suffit de calculer que l’idéal à droite engendré par est égal à l’idéal à gauche , c’est-à-dire que

Soient et . On considère

Si , alors commute avec tous les éléments de qui ne contiennent pas de , mais on peut obtenir un signe pour les autres. On élimine ces termes par le Lemme 3.26. Dans le cas impair, on a envie de prendre , mais cela ne marche pas en général puisque, à nouveau, les termes de contenant un posent problème car commutent sans changer de signe. Par le même raisonnement, on corrige cela en utilisant le lemme.

L’anneau de cohomologie et la cohomologie impaire de la variété de Springer sont semblables en tant que groupes, comme le montre la proposition suivante :

Proposition 3.28.

([OddSpringer, Théorème 3.8 et Corollaire 3.9]) et sont des groupes abéliens libres gradués de même rang et ce rang est donné par le coefficient binomial quantique (voir Section A.2 des Annexes)

En particulier on a donc