О дружественности деревьев

Аннотация

Впервые понятие дружественности деревьев появилось в решении гипотезы Ландо о пересечении двумерных сфер в трёхмерном пространстве.

Дерево дружественно простому пути, если рёбра этого дерева можно пронумеровать так, что для любых путь между рёбрами и содержит либо оба ребра , либо ни одного из этих рёбер.

Теорема. Пусть в дереве существует путь, содержащий все вершины этого дерева степени и более. Тогда это дерево дружественно простому пути.

В работе доказано ещё одно достаточное условие дружественности дерева и простого пути, а также критерий дружественности двух деревьев, одно из которых имеет диаметр .

1 Введение

1.1 Формулировки результатов

В работе изучается дружественность деревьев. Это понятие впервые появилось в решении гипотезы Ландо о пересечении двумерных сфер в трёхмерном пространстве, подробнее см. пункт 1.2. Сведения пункта 1.2 используются только для доказательства утверждения 6 и необязательны для понимания работы.

Определение (Дружественность простому пути).

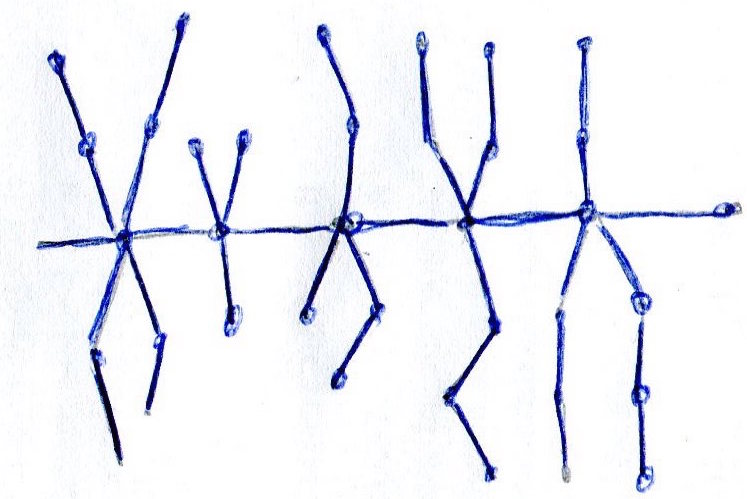

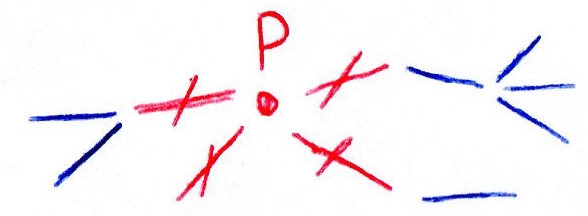

Дерево дружественно простому пути, если рёбра этого дерева можно пронумеровать так, что для любых путь111Путём между рёбрами будем называть путь, который соединяет некоторые концы этих рёбер, но не содержит сами эти рёбра. Для любой пары различных рёбер дерева такой путь существует и единственнен. между рёбрами и содержит либо оба ребра , либо ни одного из этих рёбер222В этом определении запись «ребро » подразумевает «ребро под номером ».. Соответствующую нумерацию также будем называть дружественной.

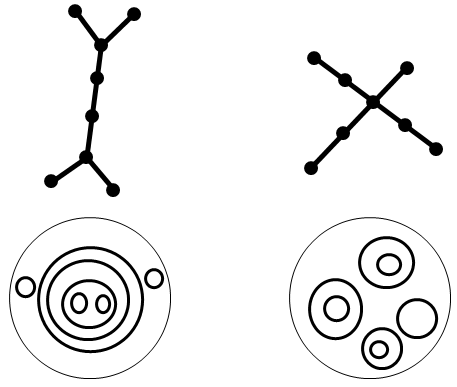

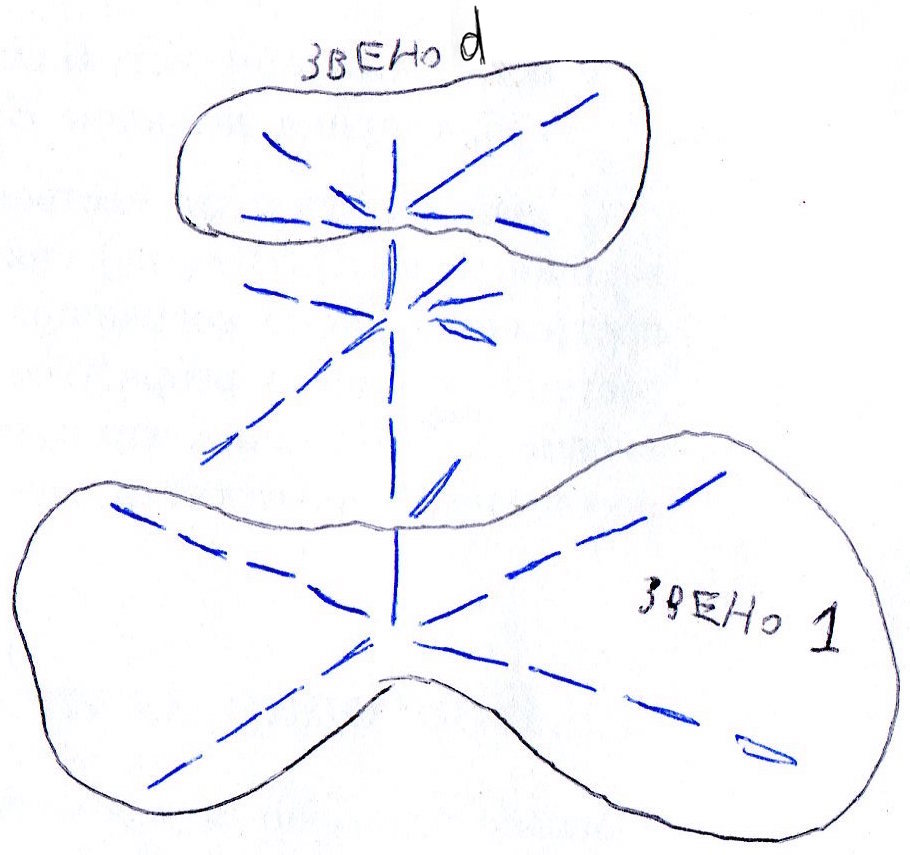

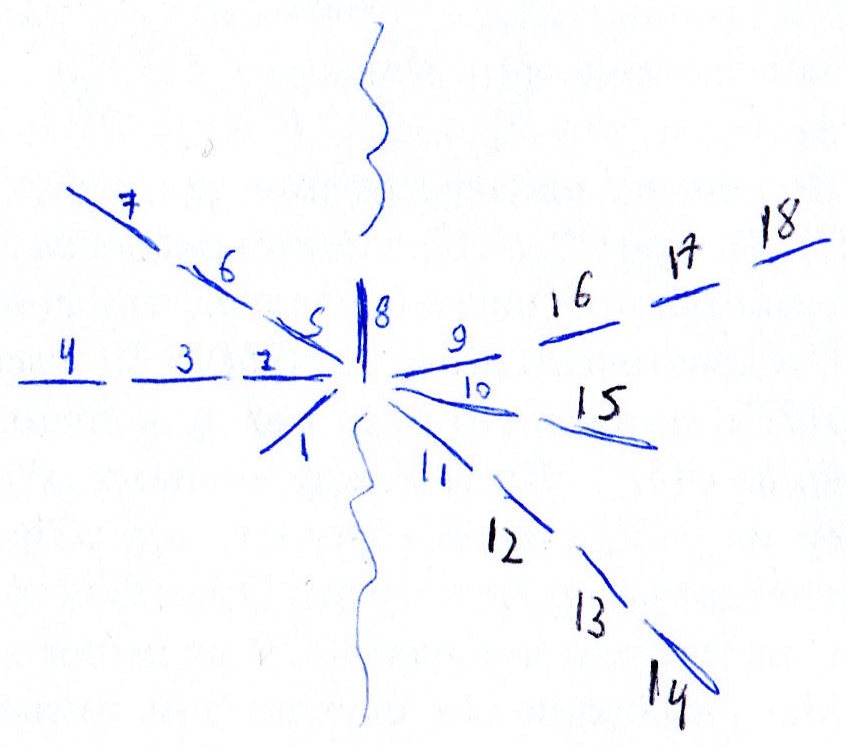

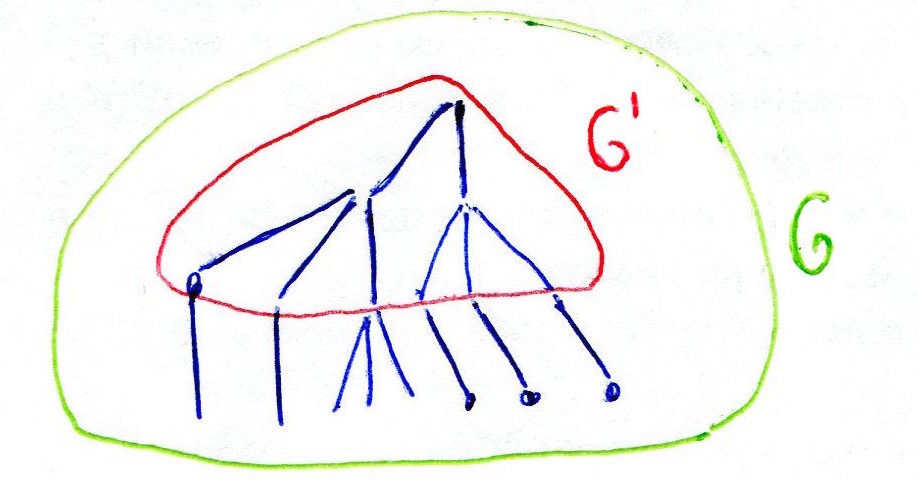

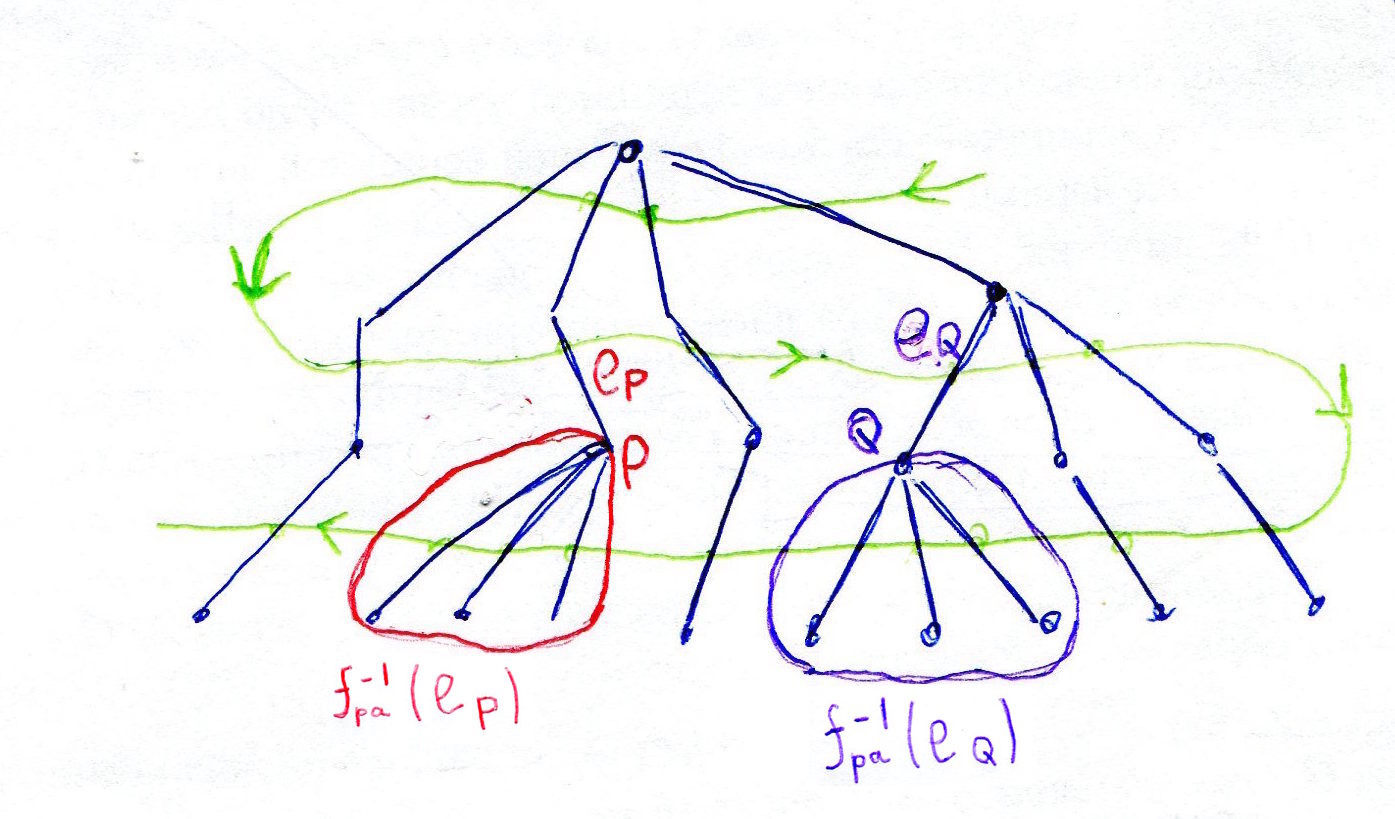

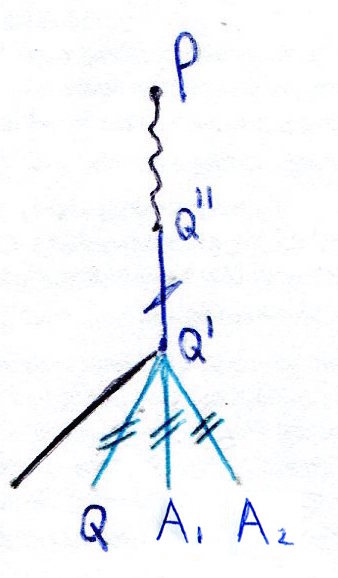

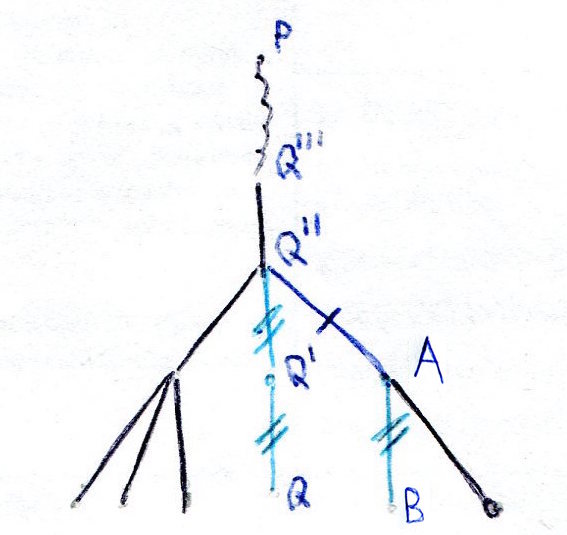

На рисунке 1 приведён пример дружественной нумерации.

В статье Аввакумова [A] был поднят следующий вопрос.

Открытый вопрос 1.

Существует ли дерево, не являющееся дружественным простому пути?

Найти ответ на этот вопрос не удалось, однако получены интересные результаты.

Теорема 2.

Пусть в дереве существует путь, содержащий все вершины этого дерева степени и более. Тогда это дерево дружественно простому пути.

Теорема 3.

Пусть в дереве существует вершина, расстояния от которой до всех висячих вершин одинаковы. Пусть также степени всех вершин, не являющихся висячими, чётны. Тогда это дерево дружественно простому пути.

Сформулируем гипотезы, которые, по-видимому, можно аналогично теореме 3.

Гипотеза 4.

Любое дерево диаметра не более 4-х дружественно простому пути.

Гипотеза 5.

Любое дерево, в котором степени всех вершин нечётны и существует вершина, расстояния от которой до всех висячих вершин одинаковы, дружественно простому пути.

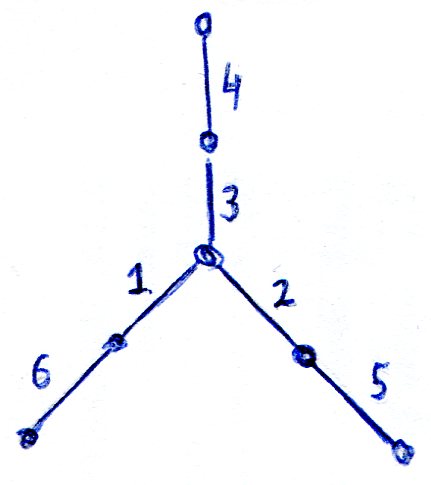

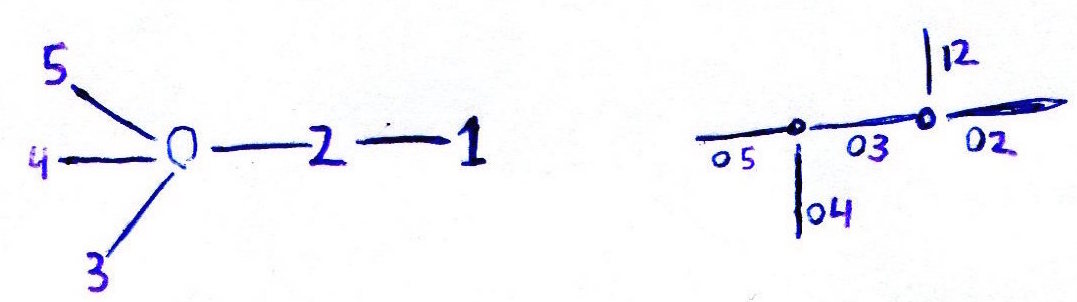

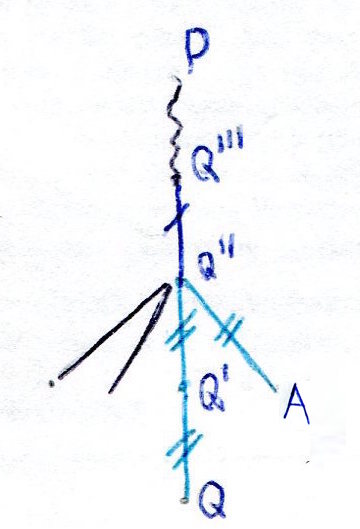

Сформулируем открытый вопрос 7, с которым связан ещё один результат работы. Для формулировки этого результата понадобится несколько определений, см. рис. 4.

Множества и не зацеплены.

Множества и не зацеплены.

Множество цепляется за множество .

Множество не цепляется за множество .

.

Кограница вершины .

Кограница вершины .

Пусть и — два подмножества множества рёбер некоторого дерева.

Определение (Не цепляется за).

Множество не цепляется за множество , если , и для любых двух рёбер из соединяющий их путь в дереве содержит чётное число рёбер из .

Определение (Не зацеплены).

Множества и не зацеплены, если не цепляется за и не цепляется за .

Определение (Кограница).

Кограница вершины — это множество рёбер, выходящих из неё.

Определение (Дружественность в общем смысле).

Дерево называется дружественным дереву , если существует биекция между множествами их рёбер, при которой для любых двух вершин графа , соединённых путём из чётного числа рёбер, наборы рёбер в , соответствующие и , не зацеплены в . Соответствующую биекцию также будем называть дружественной.

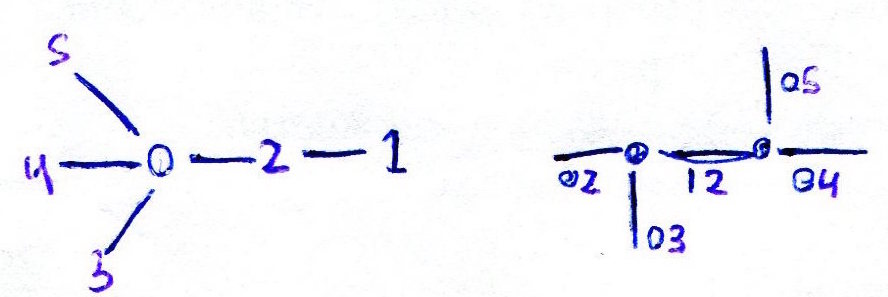

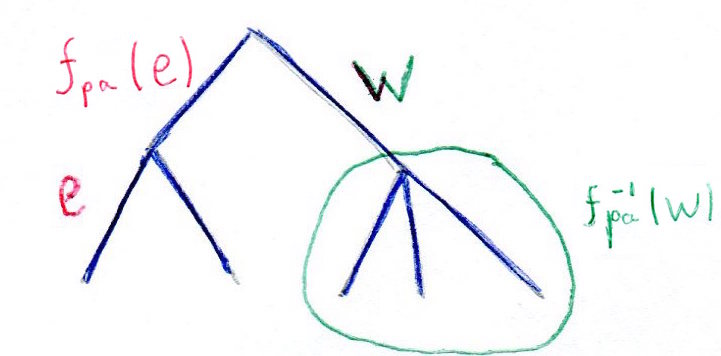

На рисунках 6, 6 приведены примеры дружественной биекции и биекции, не являющейся дружественной. То, что дерево дружественно простому пути, равносильно тому, что простой путь дружественен дереву в общем смысле.

Утверждение 6.

Дружественность симметрична. Более того, биекция, обратная к дружественной биекции, является дружественной.

Утверждение 6 следует из теоремы 11 (Аввакумова). Однако прямое комбинаторное доказательство неизвестно.

Очевидно, что два дерева могут быть дружественными только когда у них одинаковое количество рёбер.

Открытый вопрос 7.

Какие деревья дружественны любому дереву с таким же количеством рёбер?

В этой работе дружественность любому дереву с таким же количеством рёбер доказана для определённого класса деревьев. Опишем этот класс.

Определение (-звезда).

Дерево называется -звездой, если и .

Известно, см. [T], что -звезда дружественна любому дереву, в котором рёбер.

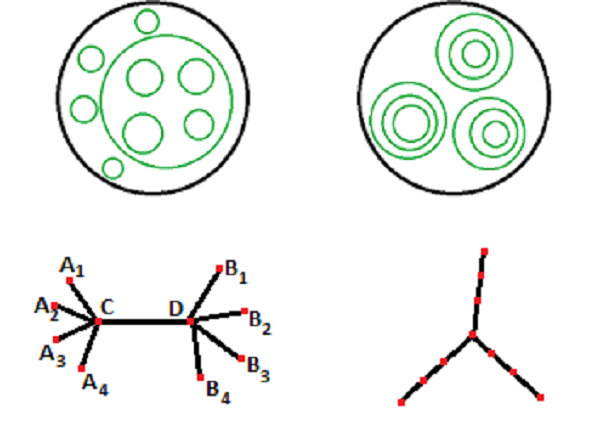

Обозначение (333CB от английского contact binary (тесная двойная система) — астрономический термин для двойных звёзд, которые могут обмениваться массой.).

Обозначим через дерево, представляющее собой объединение по одному общему ребру -звезды и -звезды.

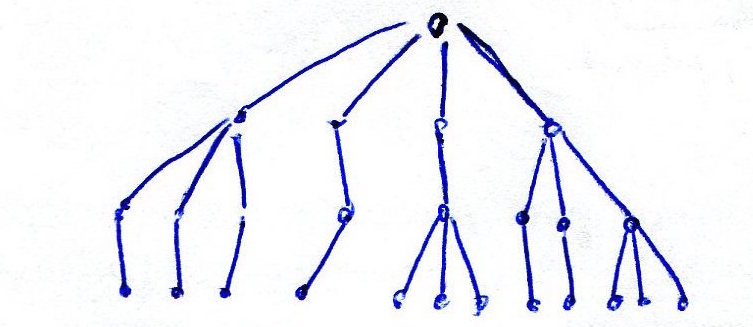

Обозначение «» проиллюстрировано на рисунке 7. Отметим, что — это -звезда.

-звезда

-звезда

В работе доказано следующее утверждение.

Утверждение 8.

Каждое из деревьев , , дружественно любому дереву с тем же количеством рёбер.

Замечание.

Существует дерево, не дружественное , количество рёбер которого совпадает с количеством рёбер дерева , см. рис. 10.

Утверждение 8 доказывается с помощью следующей теоремы.

Теорема 9 (Критерий дружественности дереву диаметра 3).

Дерево дружественно дереву тогда и только тогда, когда, во-первых, , и, во-вторых, в существуют два поддерева и , которые пересекаются ровно по одному ребру, такие что , .

Теорема 9 несложная. Её доказательство для частного случая впервые было использовано в статье [A] как часть доказательства контрпримера к гипотезе Ландо444Подробнее о гипотезе Ландо в пункте 1.2., см. также [B2]. Сама теорема 9 впервые была сформулирована Матвеем Осиповым, но доказательство так и не было опубликовано, поэтому оно включено в данную работу.

1.2 Дружественность деревьев и гипотеза Ландо

Понятие дружественности появилось при обобщении следующей гипотезы.

Гипотеза 10 (Ландо).

Пусть и — два равномощных набора непересекающихся окружностей на сфере. Тогда существует пара кусочно-линейных сфер в трёхмёрном пространстве, которые трансверсально пересекаются по конечному набору непересекающихся окружностей, расположенных в одной сфере как , а в другой — как .

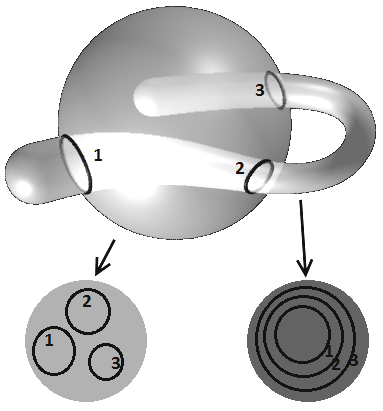

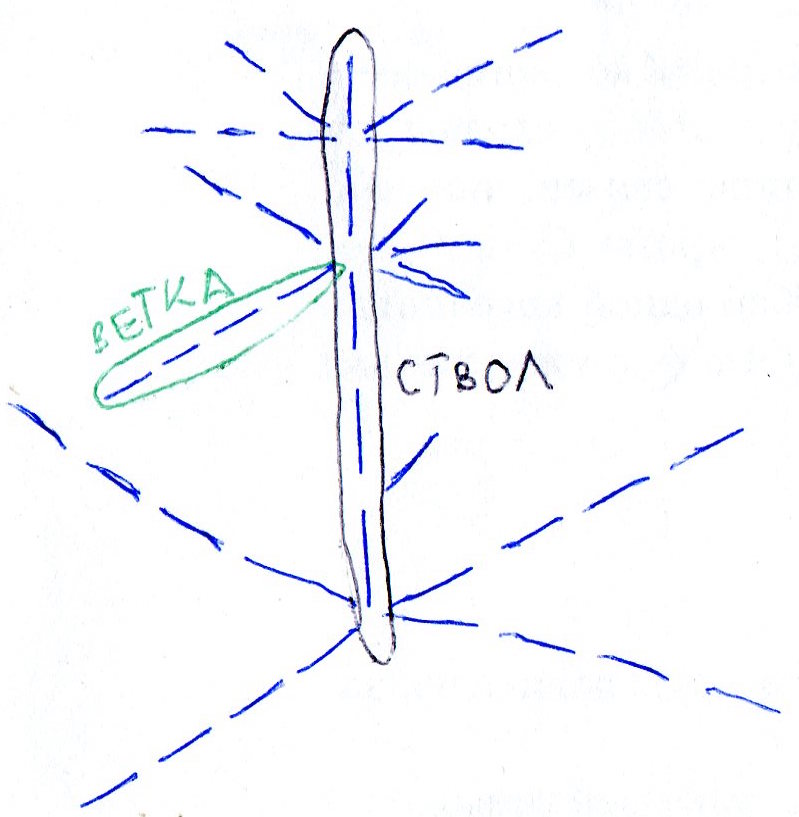

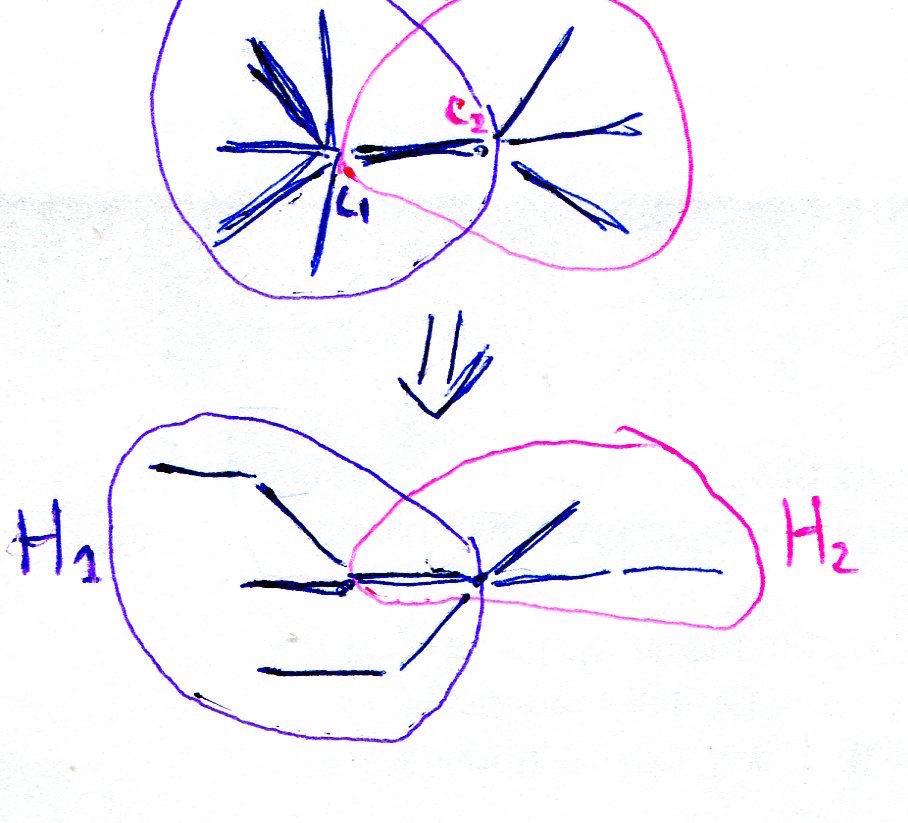

Наборы окружностей на сфере и соответствующее им пересечение кусочно-линейных сфер изображены на рисунке 8. Дадим формальные определения терминам «трансверсальное пересечение» и «расположен как».

Определение (Трансверсальность пересечения, см. [T]).

Обозначим через шар радиуса с центром в . Пересечение двух кусочно-линейных сфер трансверсально, если для любой точки существует такое, что и , и состоят из двух связных компонент, а каждая компонента множества содержит компоненту множества .

Определение (Расположен как).

Предположим, что и — наборы из одинакового числа окружностей на кусочно-линейных сферах и . Тогда расположен в как в , если есть биекция между связными компонентами дополнений и , при которой две связные компоненты дополнения соседние тогда и только тогда, когда две соответствующие связные компоненты дополнения соседние.

Взаимное расположение окружностей на сфере можно описать с помощью графов.

Определение (Двойственный граф).

Пусть — объединение непересекающихся окружностей в кусочно-линейной сфере . Определим двойственный к граф следующим образом. Вершины — связные компоненты дополнения . Вершины соединяются ребром, если соответствующие компоненты — соседи.

Можно показать, что граф, двойственный к набору непересекающихся окружностей на сфере, является деревом [A]. Примеры двойственных графов изображены на рисунке 9. Критерий существования кусочно-линейных сфер, реализующих то или иное пересечение, можно описать на языке деревьев.

Теорема 11 (Аввакумова).

Пусть и — два равномощных набора непересекающихся окружностей на сфере. Тогда пара кусочно-линейных сфер в трёхмёрном пространстве, которые трансверсально пересекаются по конечному набору непересекающихся окружностей, расположенных в одной сфере как , а в другой — как , существует тогда и только тогда, когда деревья, двойственные к наборам и , дружественны.

Доказательство этой теоремы приведено в [A]. С помощью неё Аввакумовым был построен первый контрпример к гипотезе Ландо, см. рис. 10. Позже Белоусовым [B1] был найден другой, меньший (и, по-видимому, минимальный), контрпример, см. рис. 11. Cм. также элементарное изложение основ темы в [T].

2 Доказательства

2.1 Доказательство теоремы 2

Пусть дерево удовлетворяет условию теоремы 2. Введём обозначения для частей этого дерева.

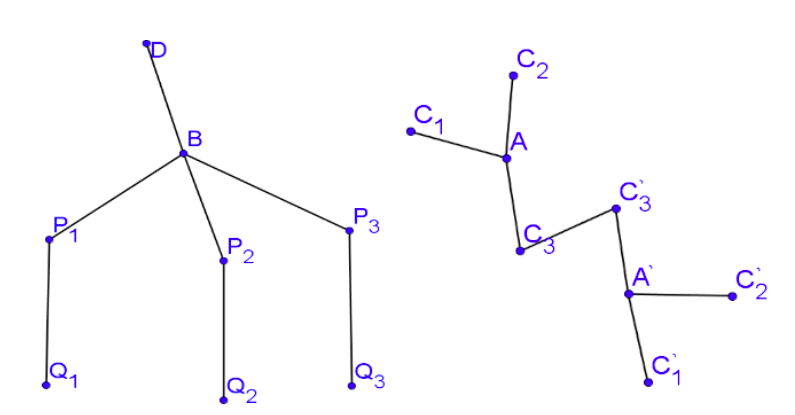

Определение (Ствол).

Ствол дерева — это путь в , который содержит все вершины дерева степени 3 и более и конец которого является висячей вершиной дерева .

Поясним, что первой вершиной ствола будем называть первую вершину соответствующего пути, последней вершиной ствола — последнюю. Для полноты приведём доказательство следующей простой леммы.

Лемма 12.

В дереве , удовлетворяющем условию теоремы 2, можно выбрать ствол.

Доказательство.

По условию теоремы в дереве существует путь , который содержит все вершины степени и более. Пусть его конец не является висячей вершиной. Тогда у степень 2 или более, и существует ребро , выходящее из и не принадлежащее пути . Продолжим по ребру . Будем продолжать , пока не дойдём до висячей вершины. Получим путь , который содержит все вершины дерева степени 3 и более (поскольку содержит ) и чей конец является висячей вершиной. ∎

Выберем в дереве ствол и зафиксируем его. В дальнейшем под словом «ствол» мы будем подразумевать именно этот зафиксированный ствол.

Определение (Ветка).

Ветка дерева — это путь в дереве

-

•

первая вершина которого лежит на стволе,

-

•

последняя вершина которого является висячей,

-

•

рёбра которого не лежат на стволе.

Ветки, в которых чётное количество рёбер, будем называть чётными, а ветки, в которых нечётное — нечётными. Ближайшее к стволу ребро ветки будем называть первым, соседнее с ним — вторым, и так далее. Висячее ребро ветки будем называть последним ребром ветки.

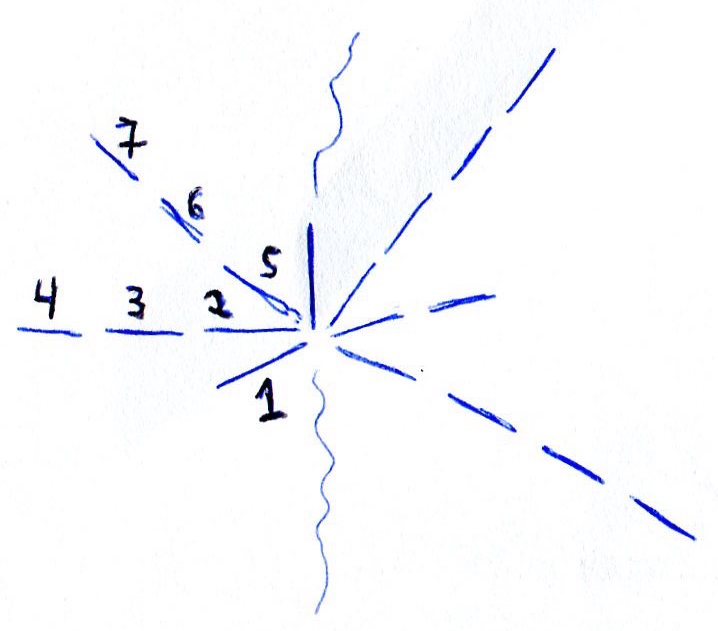

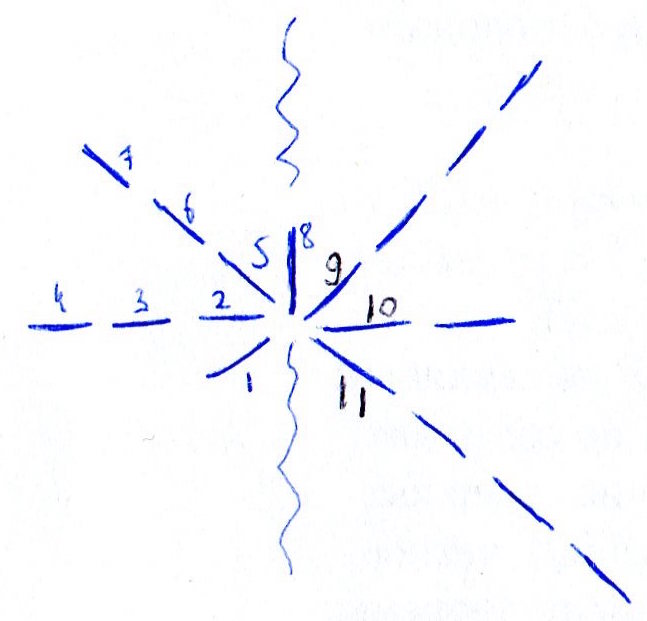

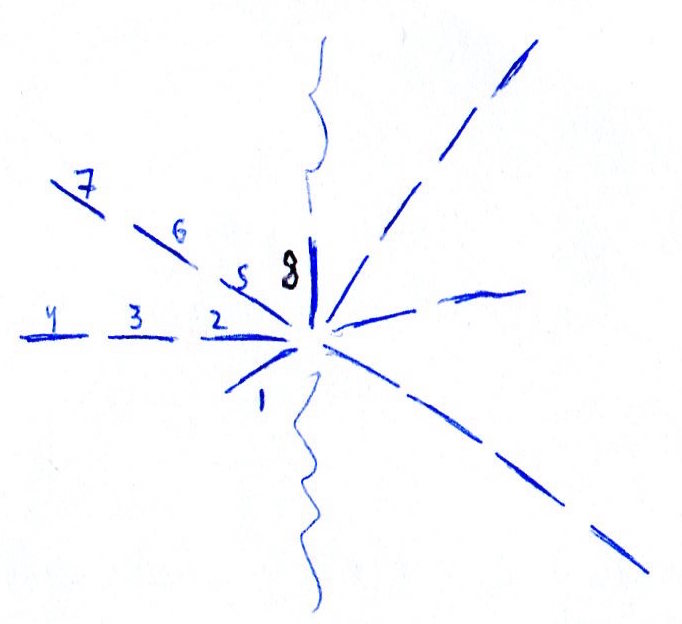

Определение (Звено).

-м звеном дерева будем называть подграф дерева , содержащий

-

•

-ю вершину ствола, то есть вершину ствола, лежащую на расстоянии от первой вершины ствола,

-

•

все ветки, выходящие из -й вершины,

-

•

ребро ствола, выходящее из -й вершины и лежащее на пути из неё в последнюю вершину ствола.

Обозначим через количество рёбер в стволе дерева . Тогда каждое ребро дерева лежит ровно в одном из звеньев , , , . 555Именно для этого нам понадобилось, чтобы последняя вершина ствола была висячей. Иначе рёбра веток, начинающихся в последней вершине ствола, не лежат ни в одном из звеньев.

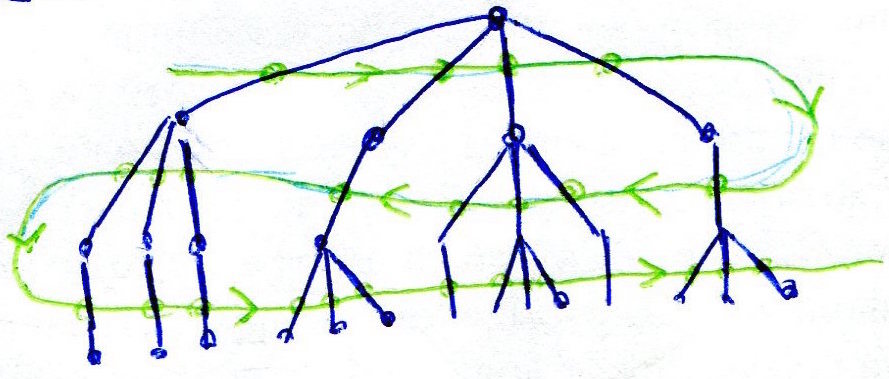

Описание дружественной нумерации рёбер дерева .

Обозначим через , , , количества рёбер в звеньях , , , , соответственно. Далее рёбра первого звена получат номера от до , рёбра второго звена получат номера от до , , рёбра последнего звена получат номера от до .

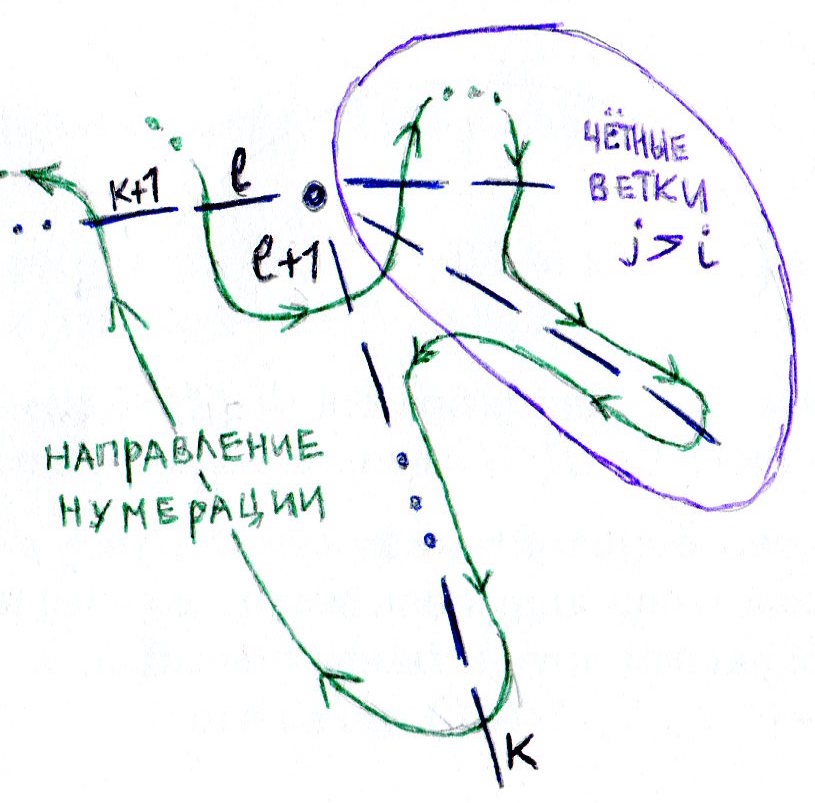

Обозначим через количество нечётных веток в узле, через — количество чётных. Пронумеруем нечётные ветки числами , , , , чётные — числами , , , .

Если в звене есть нечётные ветки, то сначала присваиваем номера их рёбрам. По очереди проходим по всем нечётным веткам и в каждой присваиваем номера от ствола к висячему ребру подряд: сначала рёбрам с первого по последнее первой нечётной ветки, потом ребрам с первого по последнее второй нечётной ветки и так далее.

Следующий номер присваиваем ребру звена, лежащему на стволе.

Если в звене есть чётные ветки, то переходим к ним. Нумерация рёбер чётных веток двухэтапна. Сначала по очереди проходим по всем чётным веткам , , , и в каждой присваиваем очередной номер ребру, ближайшему к стволу. Потом проходим по чётным веткам в обратном порядке и в каждой ветке нумеруем оставшиеся рёбра от ствола к висячему ребру. Сначала рёбра со второго по последнее -й чётной ветки. Потом рёбра со второго по последнее предпоследней чётной ветки и так далее. Последними в звене нумеруем рёбра со второго по последнее первой чётной ветки.

Далее в доказательстве теоремы 2, там, где это уместно, мы будем использовать запись «ребро » как сокращение для слов «ребро, получившее номер в построенной нами нумерации». Для доказательства теоремы 2 нам понадобится следующее определение.

Определение (Самостоятельность).

Будем говорить, что номер самостоятелен, если в построенной нами нумерации для произвольного целого путь между и в дереве содержит либо оба ребра , либо ни одного из этих рёбер.

Очевидно, что дружественность дерева простому пути эквивалентна самостоятельности всех номеров. А самостоятельность номера эквивалентна тому, что рёбра на пути между и можно разбить на пары, такие что каждая состоит из рёбер , для некоторого целого .

Для номеров , таких, что рёбра и имеют общую вершину, самостоятельность очевидна.

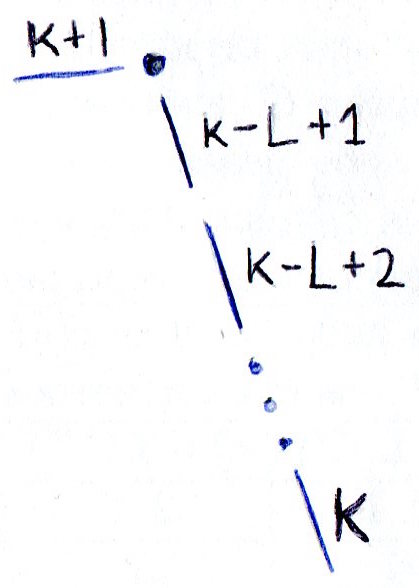

Пусть теперь рёбра и не имеют общей вершины. По построению такое возможно только когда — висячее ребро ветки. Обозначим через номер этой ветки, через — её длину, через — номер узла, которому она принадлежит.

Случай: нечётно, см. рис. 15. По построению — либо первое ребро другой нечётной ветки -го звена, либо ребро ствола -го звена. В обоих случаях ребро смежно с -й вершиной ствола. Поэтому между рёбрами и лежат рёбра -й нечётной ветки и только они. Мы нумеровали рёбра внутри нечётных веток подряд, поэтому рёбра -й нечётной ветки — это , , , , . Рассматриваемая нами ветка нечётная, поэтому между рёбрами и лежит чётное количество рёбер. Кроме этого, номера и имеют одинаковую чётность. Разобьём рёбра между рёбрами и на пары так:

Каждая из этих пар состоит из рёбер , для некоторого целого . А значит, номер самостоятелен.

Случай: — чётно, см. рис. 15. Если , то — это ребро, не принадлежащее -му звену и смежное с вершиной ствола, имеющей номер . В остальных случаях — это ближайшее к стволу ребро чётной ветки c номером . Таким образом, между ребром и -й вершиной ствола лежит единственное ребро. Обозначим его через . Получается, что между рёбрами и лежат рёбра -й чётной ветки и ребро . По построению, ближайшее к стволу ребро -й чётной ветки имеет номер , а остальные рёбра этой ветки — это , , , , . Разобьём рёбра между рёбрами и на пары так:

То, что каждая из остальных пар состоит из рёбер , для некоторого целого , следует из чётности .

Докажем, что чётно. Число равно количеству рёбер , , , , . Оно чётно, так как по построению рёбра , , , , — это все рёбра -й чётной ветки, а также все рёбра чётных веток, получивших номера большие, чем .

Таким образом, номер самостоятелен и в этом случае.

∎

2.2 Доказательство теоремы 3

Отметим, что Аввакумовым предложено более простое, не использующее индукцию доказательство теоремы 3. Однако в работе предлагается индуктивное доказательство, поскольку кажется, что его проще обобщить для доказательства гипотез 4 и 5.

Для доказательства теоремы 3 мы докажем более сильное утверждение 13. Для того, чтобы его сформулировать, введём следующие обозначения.

Обозначение (Висячие рёбра).

Для дерева будем обозначать через множество его висячих рёбер.

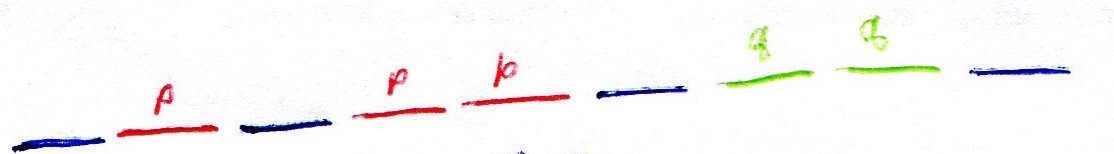

Обозначение (Знак сравнения).

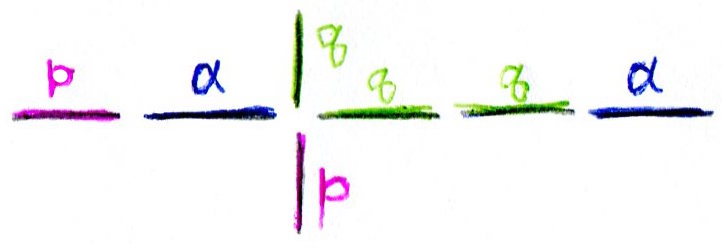

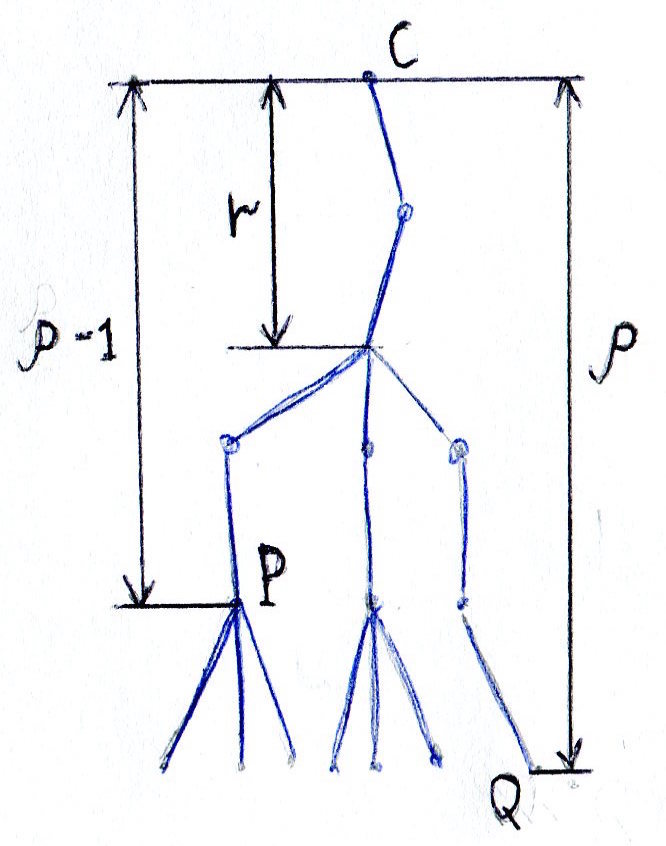

Пусть . Будем говорить, что , если выполнено , см. рис. 16.

Пусть . Будем говорить, что , если выполнено .

Определение.

Будем говорить, что биекция из множества рёбер дерева во множество рёбер простого пути является листокрайной, если выполнено свойство

Утверждение 13.

Пусть — дерево, удовлетворяющее условию теоремы 3. Тогда существует листокрайная дружественная биекция .

Ввиду симметричности дружественности (см. утв. 6) из утверждения 13 следует теорема 3. Более того, биекция, обратная к построенной в доказательстве утверждения 13, задаёт дружественную нумерацию рёбер дерева . Для доказательства утверждения 13 введём обозначения.

Обозначение (Висячие вершины).

Для дерева обозначим через множество его висячих вершин.

Обозначение ().

Для дерева обозначим через дерево, у которого , .

Обозначение ().

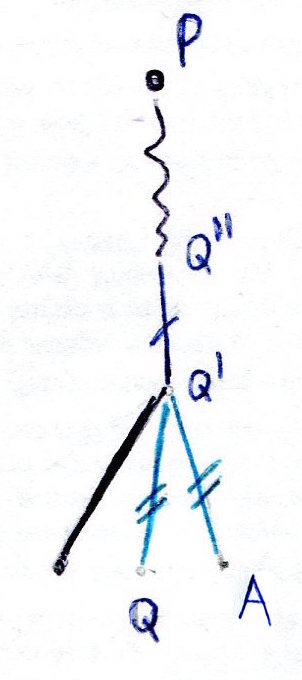

В дереве , если , то для ребра будем обозначать смежное с ним ребро из через .

Обозначение ().

В дереве , для ребра будем обозначать через можество рёбер из , которые имеют общую вершину с .

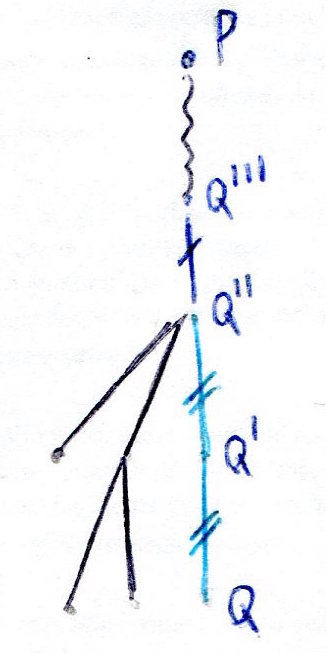

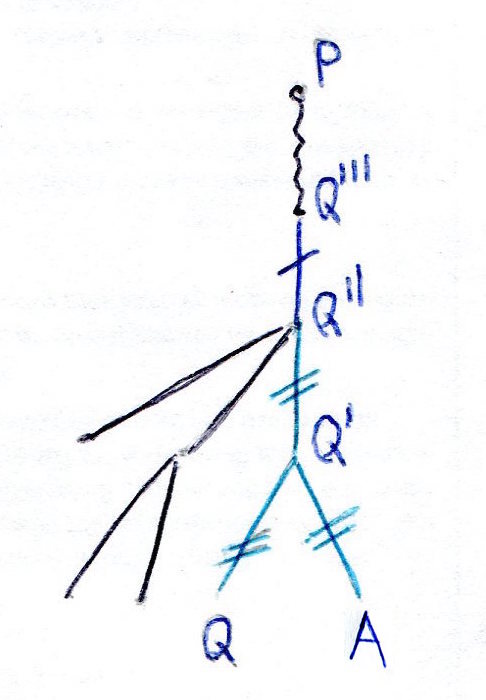

Обозначения «», «» проиллюстрированы рисунком 17.

Начало доказательства утверждения 13.

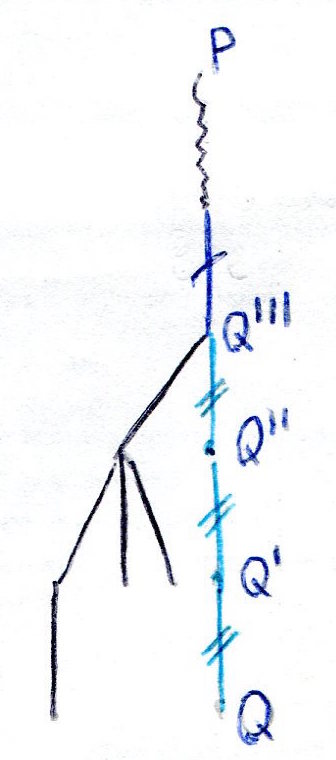

Обозначим через вершину дерева , расстояние от которой до всех висячих вершин одинаково. Обозначим через расстояние от до висячих вершин дерева . Будем доказывать утверждение 13 индукцией по .

База индукции, когда , тривиальна, так как в этом случае дерево состоит из одной вершины.

Пусть . Предположим по индукции, что для любого дерева , в котором все висячие вершины находятся на расстоянии от некоторой вершины, а все не висячие вершины имеют чётную степень, существует листокрайная дружественная биекция в простой путь. Заметим, что к дереву применимо предположение индукции. Значит, существует листокрайная дружественная биекция . Очевидно, существует её продолжение , обладающее свойством противохода:

Пример такого продолжения изображён на рисунке 18.

Очевидно, построенная биекция является листокрайной. Для доказательства шага индукции осталось доказать её дружественность. Нам понадобится следующая лемма.

Лемма 14 (О нечётности).

Пусть — дерево, удовлетворяющее условию теоремы 3. Пусть — вершины этого дерева, такие, что находится ото всех висячих вершин на одинаковом расстоянии , вершина — висячая, вершина — смежная с висячей, возможно, другой. Тогда расстояние от до нечётно.

Доказательство.

См. рис. 19. Расстояние от вершины до равно . Расстояние от вершины до равно . Пусть — количество общих рёбер путей от до и от до . Тогда расстояние между и равно , а значит нечётно. ∎

Продолжение доказательства утверждения 13. Имеем (для маленьких некоторые из этих множеств пусты). В таблице на рис. 20 на пересечении строки и столбца указан случай, в котором доказано, что образы кограниц вершин, лежащих в соответствующих множествах и находящихся друг от друга на ненулевом чётном расстоянии, не зацеплены.

| 2 | 1 | 5 | 4 | |

| 1 | 6 | 1 | 4 | |

| 5 | 1 | 3 | 3 | |

| 4 | 4 | 3 | 3 |

Случай 1: . Вершины из лежат на нечётном расстоянии от согласно лемме 14 о нечётности, применённой к дереву . Вершины из лежат на нечётном расстоянии от согласно лемме 14 о нечётности, применённой к дереву . Значит, в этом случае вершины и не могут лежать друг от друга на чётном расстоянии.

Случай 2: . Образы и кограниц вершин и , лежащих друг от друга на чётном расстоянии, не зацеплены, так как каждый содержит всего одно ребро.

Случай 3: . Раз , то и . Тогда из того, что — продолжение дружественной биекции , следует, что образы и не зацеплены.

Случай 4: , . Так как , то . Заметим, что , а значит , из-за листокрайности биекции и листокрайности биекции . Следовательно образы и не зацеплены.

Случай 5: , . Так как , то . Заметим, что , а значит из-за листокрайности биекции и листокрайности биекции . Следовательно образы и не зацеплены.

Случай 6: , см. рис. 21. Докажем, для всех пар различных , что и не зацеплены.

Если пусто, то и состоит из одной вершины, а значит выбрать пару различных вершин из невозможно. Пусть теперь не пусто. Пусть ребро смежно с , ребро смежно с . Из того, что и различны, следует, что и — это разные рёбра. Предположим без потери общности, что .

Ясно, что , .

По нашему предположению . Из того, что , и листокрайности биекции следует что . Из свойства противохода следует, что .

Следовательно . Пути между концами рёбер из не содержат рёбер из , поэтому не цепляется за . Пути между концами рёбер из либо не содержат рёбер из , либо содержат все рёбра из . Вершина имеет чётную степень по условию теоремы, следовательно в чётное количество рёбер. Получается, что и образ не цепляется за образ .

Мы разобрали все случаи, тем самым доказали дружественность построенного продолжения, а значит шаг индукции и утверждение 13. ∎

2.3 Доказательство теоремы 9

Обозначим через и вершины , из которых исходит и рёбер, соответственно, см. рис. 23.

Доказательство достаточности в теореме 9.

Пусть и — поддеревья из условия теоремы. Пусть — ребро, по которому они пересекаются. Построим дружественную биекцию так:

-

•

,

-

•

остальные рёбра кограницы произвольно переходят в остальные рёбра, принадлежащие ,

-

•

остальные рёбра кограницы произвольно переходят в остальные рёбра, принадлежащие .

Пример построенной таким образом биекции изображён на рисунке 23. Докажем, что дружественная. Ясно, что образ кограницы каждой вершины дерева связен. Образы и связны по построению. Образ кограницы любой другой вершины связен, так как состоит из одного ребра, ибо все вершины , кроме и — висячие. Это значит, что пути между концами рёбер одной кограницы вообще не содержат рёбер других кограниц. Поэтому биекция дружественная. ∎

Утверждение 15.

Пусть — дружественная биекция между и неким деревом. Тогда и — связные666Под связным множеством рёбер дерева мы подразумеваем множество рёбер дерева такое, что на любом пути между рёбрами этого множества лежат только рёбра этого множества. множества.

Доказательство.

Докажем от противного. Пусть не является связным множеством. Тогда существует путь между концами рёбер, принадлежащих , содержащий хотя бы одно ребро не из . Рассмотрим .

Ясно, что состоит из:

-

•

ребра ,

-

•

висячих рёбер, выходящих из ,

-

•

висячих рёбер, выходящих из .

Раз , то — висячее ребро, смежное с . Его второй конец — это некая висячая вершина , находящаяся на чётном расстоянии от . Множество, состоящее из , является кограницей вершины .

Таким образом, путь между концами рёбер образа , содержащий ребро , содержит нечётное количество рёбер из . Значит, образ зацеплен с образом . Противоречие.

Аналогично доказывается, что — связное множество.

∎

2.4 Доказательство утверждения 8

Для доказательства утверждения 8 докажем следующее.

Лемма 16.

Пусть равно , , или . Пусть в дереве количество рёбер не меньше . Тогда в можно выбрать два подмножества и , которые пересекаются ровно по одному ребру, такие, что соответствующие им поддеревья связны, , .

Из леммы 16 и теоремы 9 будет следовать, что деревья , и дружественны любому дереву. Для доказательства леммы 16 понадобится обозначение.

Обозначение ().

Для вершины обозначим через её степень.

Доказательство леммы 16 для .

Обозначим через некоторое висячее ребро дерева , а через — ребро, имеющее с общую вершину. Возьмём

Ясно, что поддеревья, соответствующие и , связны. ∎

Доказательство леммы 16 для .

Обозначим через висячую вершину дерева , а через — какую-нибудь из вершин, лежащих от на максимальном расстоянии. Очевидно, — висячая вершина. Обозначим через вершину, смежная с . Вершина не является висячей и не совпадает с . Обозначим через вершину, смежную с и лежащую на пути из в (вершины и могут совпадать).

Случай: , см. рис. 25. В этом случае вершина не может быть висячей. Значит не совпадает с . Обозначим через вершину, смежную с и лежащую на пути из в (вершины и могут совпадать). Возьмём

Ясно, что поддеревья, соответствующие и , связны.

Случай: , см. рис. 25. Обозначим через вершину, смежную с , и не совпадающую с вершинами и . Возьмём

Поддерево, соответствующее , очевидно, связно. Чтобы доказать, что поддерево, соответствующее , связно, достаточно убедиться в том, что вершина — висячая. Действительно, если вершина не является висячей, тогда вершина, смежная с и не совпадающая с , находится от вершины на большем расстоянии, чем вершина . Противоречие. ∎

Доказательство леммы 16 для .

Обозначим через висячую вершину дерева , а через — какую-нибудь из вершин, лежащих от на максимальном расстоянии. Очевидно, — висячая вершина. Обозначим через вершину, смежная с . Вершина не является висячей и не совпадает с . Обозначим через вершину, смежную с и лежащую на пути из в (вершины и могут совпадать). Рассуждением от противного, которое повторяет проведённое в разборе случая «, », доказывается, что все вершины, кроме , смежные с , являются висячими.

Случай: , см. рис. 27. Обозначим через , вершины, смежные с и не совпадающие с и . Возьмём

Поддерево, соотвествующее , очевидно, связно. Вершины , являются висячими, значит, и поддерево, соответствующее , связно.

Случай: . Если — висячая вершина и , то в дереве не более трёх рёбер, что противоречит условию леммы. Значит, при вершина не является висячей. Следовательно вершина не совпадает с . Обозначим через вершину, смежную с и лежащую на пути из в (вершины и могут совпадать).

Подслучай: , см. рис. 27. Обозначим через вершину, смежную c и не совпадающую с вершинами и . Возьмём

Ясно, что поддеревья, соответствующие и , связны.

Подслучай: , , см. рис. 30. В этом случае не может быть висячей вершиной. Обозначим через ребро, смежное с , не совпадающее с . Возьмём

Ясно, что поддеревья, соответствующие и , связны.

Подслучай: , . Обозначим через вершину, смежную с , и не совпадающую с вершинами и . Если — висячая, см. рис. 30, возьмём

Ясно, что поддеревья, соответствующие и , связны.

Если не является висячей, то обозначим через вершину, смежную с и не совпадающую с , см. рис. 30. Возьмём

Поддерево, соответствующее , очевидно, связно. Чтобы доказать, что поддерево, соответствующее , связно, достаточно убедиться в том, что вершина — висячая. Действительно, если вершина не является висячей, тогда вершина, смежная с и не совпадающая с , находится от вершины на большем расстоянии, чем вершина . Противоречие.

∎

3 Благодарности

Спасибо А. Б. Скопенкову, научному руководителю, за плодотворные обсуждения.

Спасибо Г. Г. Гусеву, рецензенту, за полезный отзыв.

Спасибо С. Я. Аввакумову, коллеге, за ценные замечания.

Спасибо А. В. Колодзею и Ф. М. Алексееву за поддержку.

Список литературы

- [A] S. Avvakumov, How do curved spheres intersect in 3-space? Topology and its Applications, Volume 172, 2014, pages 87-94, arXiv:1210.7361 [math.GT]

- [B1] V. Belousov, A smaller counterexample to the Lando conjecture, arXiv:1311.3086 [math.CO]

- [B2] В. Белоусов, Пример недружественных деревьев, Московская математическая конференция школьников www.mccme.ru/circles/oim/mmks/works/belousov3.pdf.

- [T] S. Avvakumov, A. Berdnikov, A. Skopenkov, A. Rukhovich, How do curved spheres intersect in 3-space, or 2-dimensional meandra, 24 summer conference International mathematical Tournament of towns, www.turgor.ru/lktg/2012/3/3-1en_si.pdf С. Аввакумов, А. Бердников, А. Скопенков, А. Рухович, Как пересекаются в пространстве криволинейные сферы, или двумерные меандры, 24-я летняя конференция международного математического Турнира городов, www.mccme.ru/circles/oim/home/sphere_rus.pdf