french

Université Pierre et Marie Curie-Paris 6

École Doctorale d’Île-de-France

THÈSE

pour obtenir le titre de

Docteur en Sciences

de l’ Université Paris VI - Pierre et Marie Curie

Spécialité : Astronomie & d’Astrophysique

Présentée et soutenue par

Alexandre GALLENNE

LES CÉPHÉIDES À HAUTE RÉSOLUTION ANGULAIRE : ENVELOPPE CIRCUMSTELLAIRE ET PULSATION

Soutenue publiquement le 19 Octobre 2011

devant le jury composé de :

Président :

Patrick Boissé

-

Institut d’Astrophysique de Paris

Examinateur :

Nicolas Nardetto

-

Observatoire de la Côte d’Azur

Examinateur :

Yann Clénet

-

LESIA (CNRS - Observatoire de Paris)

Examinateur :

Pascal Bordé

-

Institut d’Astrophysique Spatiale

Rapporteur :

Denis Mourard

-

Observatoire de la Côte d’Azur

Rapporteur :

Pascal Fouqué

-

Laboratoire Astrophysique de Toulouse

Directeur :

Pierre Kervella

-

Observatoire de Paris

Co-directeur :

Antoine Mérand

-

European Southern Observatory

Travaux effectués à l’Observatoire de Paris - LESIA, 5 place Jules Janssen,

92195 Meudon et à l’ESO, Alonso de Córdova 3107, Vitacura, Santiago de Chile

![[Uncaptioned image]](/html/1112.5658/assets/x1.png)

![[Uncaptioned image]](/html/1112.5658/assets/x2.png)

![[Uncaptioned image]](/html/1112.5658/assets/x3.png)

Remerciements

L’objectif fixé lors de ma reprise des études universitaires est maintenant atteint. Le chemin fut difficile mais j’y suis arrivé grâce à une motivation constante, au soutient de mes amis, de ma famille et de mes collaborateurs.

Cette thèse est le résumé d’un travail de recherche effectué au sein de deux instituts, l’Observatoire Européen Austral (ESO) et le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA). J’ai passé mes deux premières années à l’ESO, à Santiago du Chili, sous un climat ensoleillé et chaleureux, et ma dernière année au LESIA à Meudon, où le soleil était malheureusement beaucoup moins présent.

Mes premiers remerciements vont tout naturellement à Pierre Kervella, qui m’a d’abord accueilli en stage de master 2 en 2008, puis par la suite encouragé à commencer mes travaux de recherche au sein de l’ESO. Bien que le contact direct pendant les deux premières années était compliqué, son encadrement, son soutient et sa confiance sont restés sans faille tout au long de ces 3 ans. La dernière année en France m’a permis d’avoir plus interactions avec lui, à la fois sur le plan scientifique et humain. Je le remercie de m’avoir encouragé à postuler pour une bourse de thèse à l’ESO au Chili, car cela a complètement changé ma vie. En bref, ces années de thèse ont été enrichissantes, et parfois même amusantes, grâce notamment aux nombreuses nuits passées au Mont Wilson (avec les ours et les pumas).

La transition avec le Chili n’aurait jamais pu se faire sans la co-direction d’Antoine Mérand. Je le remercie pour les connaissances qu’il m’a transmises en astrophysique, en instrumentation et en programmation avec Yorick. Son arrivée à Santiago de seulement quelques mois avant moi a fait que nous avions tout les deux une même étape à franchir : l’apprentissage de l’espagnol. J’ai apprécié les nombreuses discussions très instructives que nous avons pu avoir, et ceux malgré ses devoirs à Paranal et ses "descanso".

Un travail de thèse se doit d’être examiné par un jury, je tiens donc à remercier les membres de mon jury qui ont répondu présent. Merci pour le soin que vous avez apporté à l’examen de mon travail.

Je remercie également les deux instituts qui m’ont accueillis dans leurs locaux. Tout d’abord l’ESO, qui m’a offert un financement de 2 ans à Santiago, permettant ainsi un contact plus direct avec les télescopes et les instruments, et surtout, la rencontre de chercheurs/ingénieurs dans des domaines astrophysiques variés. Je remercie particulièrement J. B. Lebouquin, J. Girard, G. Montagnier et F. Patru pour les discussions nombreuses et variées. Je remercie également tout le personnel de l’ESO, notamment M. West, P. Jiron, H. Schmidt, S. Silva et I. Riveros pour leur travail dans mon intégration à l’ESO et au Chili. De retour en France en octobre 2010 (un peu nostalgique), je suis prêt pour ma dernière année au sein du LESIA de l’Observatoire à Meudon. Mon insertion dans l’équipe de haute résolution angulaire du bâtiment 5 s’est faite de manière simple et chaleureuse, notamment grâce aux personnes que j’avais déjà rencontrées lors de mon stage de master 2. Je remercie toutes les personnes des bâtiments 5 et 6 pour avoir fait de cette dernière année (stressante), une année pleine d’humour et de sympathie. La bataille des places de bureau est rude dans ces deux bâtiments, je remercie donc particulièrement Pierre Léna qui m’a gentiment prêté le sien. Enfin, merci aux ITA de l’Observatoire de Meudon pour leur aide informatique et logistique.

Ces trois ans ont été riches en expériences humaines, principalement grâce à la collocation dans la fameuse casa de la rue Ricardo Matte Perez. Mes colocataires, les gens de passage à la maison, les nombreux asados, les Miercoles Po’ et autres sorties ont fait de mon séjour en Amérique du Sud une expérience inoubliable. Merci à tout ceux qui ont contribué à ces années extraordinaires : Pedro (el crespo), Pedro (el pelado), Bene, Svante, Sky, Michel (el suizo), Michel (el gato), Thomas, Olivia, Claire, Ignacio, les suisses, Boris, Alex, Karen, Victor et Pao, … et toutes les autres personnes formidables que j’aurais pu oublier de citer. Une pensée particulière pour l’un de mes coloc, Vincent, avec lequel s’est crée une réelle complicité tout au long de ces deux années. Voici une petite anecdote incroyable sur la naissance de cette amitié : Vincent et moi étions dans le même vol d’arrivée Paris-Santiago (sans se connaître) ; à peine sortie de l’aéroport, un peu dépaysé et troublé par tout ces gens parlant espagnol, que j’entends déjà deux personnes parler français, et de plus attendant le même taxi que moi. Viens alors le premier contact : "vous êtes Français?", "non, nous sommes suisses!", disent-ils. De là a démarré une conversation dans laquelle j’ai appris que Vincent, l’un des deux suisses, allait rester au minimum 2 ans au Chili (il était technicien à la Silla pour le télescope suisse) et qu’il allait vivre dans la même maison que moi. C’est quand même incroyable : même vol, même taxi, même durée du séjour, même maison et en plus on parle tout les deux la même langue! Ce séjour a donc commencé d’une manière assez inattendue, et cette rencontre a probablement facilité mon insertion dans ce pays merveilleux qui m’était complètement inconnu.

Même à des milliers de kilomètres, mes amis de France étaient toujours présents. Mon retour m’a permis de passer plus de temps avec eux et de partager mon expérience transatlantique. Je les remercie des bons moments passer en leur compagnie. Merci à Chris, Fredo, Bruno, Bubu, Audrey, Sam, Amélie, Adeline, … et les autres.

Merci ma belle-famille, Cesar, Irene, Danha et Mathias (el diablito), qui m’ont accueillis en leur sein. J’ai appris énormément de choses sur la culture chilienne grâce à eux, notamment leur sens de l’hospitalité et leur gentillesse. Merci également à ma famille, mon père, ma mère, Vincent, Mégane, Alexandra, et une nouvelle arrivée, Mélinda, qui ont toujours cru en moi et dont le soutient moral a toujours été présent.

Todo esto no tendría mucha importancia sin mi mujer, Jerusnha, siempre a mi lado. Su encuentro en la Nona cambió completamente mi vida. Mi estancia en su país fue excepcional gracias a ella, tan maravilloso que decidimos casarnos en Chile. Ella hizo el esfuerzo por alejarse de su familia y pasar mi último año de tesis junto a mi en Francia, y le agradezco por esto. Gracias por haberse quedada a mi lado, sé que no fue fácil para ti en Francia, lejos de tu familia y de tus amigos, y además un marido muy ocupado para terminar su tesis. Gracias por haberme sostenido y animado siempre.

À ma famille …

y a mi compañera de vida, Jerusnha

Introduction

Introduction

C’est souvent par une belle soirée d’été que commence la passion de l’astronomie. Une nuit claire, sans Lune, éloigné de toute lumière artificielle, allongé dans l’herbe, relaxé, détendu, rêveur, les yeux perdus dans la profondeur du ciel. Commence ensuite la recherche de constellations, ces ensembles d’étoiles reliées par des lignes imaginaires pour former des figures caractéristiques. L’observation du ciel nous offre alors un premier contact avec l’univers, une première vision d’un espace infini.

Ces constellations, au nombre de 88, sont composées d’étoiles brillantes qui nous apparaissent comme regroupées, situées à une même distance de la Terre. C’est ce que pensaient auparavant les astronomes en situant les étoiles à une même distance, appartenant à une même sphère céleste. Nous savons maintenant que les étoiles d’une constellation ne sont pas nécessairement liées physiquement, et peuvent même être distantes de plusieurs années lumières.

L’estimation des distances Galactiques et extragalactiques est l’une des questions majeures en astronomie. Sans cette variable, il est impossible d’estimer certains paramètres tels que la taille ou la masse d’un objet astrophysique. Comment connaître la distance d’une étoile, d’une galaxie, … ? Mesurer la brillance d’un astre n’est pas vraiment fiable puisqu’un objet peu lumineux et proche peut nous sembler identique à un autre astre très brillant et distant. On a alors recours à d’autres méthodes en fonction de la proximité des objets astrophysiques. Pour les astres proches, nous nous servons de leur mouvement apparent par rapport aux étoiles plus lointaines, pour les astres plus éloignés, nous utilisons les étoiles Céphéides et leur relation période–luminosité, tandis que pour des objets encore plus lointains, on se sert par exemple des galaxies ou des quasars et leur décalage vers le rouge (effet Doppler), car les étoiles ne sont plus visibles individuellement.

Dans ce manuscrit, je m’intéresse aux étoiles de type Céphéide, des étoiles pulsantes connues comme "chandelles standards" pour l’échelle des distances dans l’univers. L’estimation des distances par les Céphéides passe par l’utilisation d’une relation liant la luminosité intrinsèque de l’étoile à sa période de pulsation. Cette loi n’est pas parfaite, elle a besoin d’être étalonnée et corrigée des éventuelles sources de biais.

Le sujet porte plus particulièrement sur les enveloppes circumstellaires de Céphéides qui ont été récemment découvertes. L’existence de ces enveloppes soulève des questions sur 1) la perte de masse des Céphéides et 2) le biais pouvant être causé sur la mesure de distance par leur présence. Cette thématique étant nouvelle dans le cadre des Céphéides, les premiers travaux consistent en l’exploration de diverses techniques d’observations dans différentes gammes de longueurs d’onde afin de favoriser leur détection et permettre la caractérisation de certains paramètres physiques tels que la taille, la géométrie ou la température. L’impact exact des enveloppes circumstellaires sur l’estimation des distances n’est pas connu à ce jour. Le biais n’est probablement que de quelques pour cent mais une quantification précise est nécessaire si l’on souhaite une détermination de la distance avec une précision inférieure à 1 %.

Je m’intéresse également dans ce manuscrit à la mesure de distance via l’utilisation de la méthode interférométrique de Baade–Wesselink. Cet outil puissant permet d’avoir une estimation de la distance indépendamment de la relation période–luminosité, permettant par la suite son étalonnage.

L’utilisation des Céphéides comme indicateurs de distance a eu un rôle essentiel dans la mesure des distances Galactiques et extragalactiques. Au début du XXe siècle, elles permirent notamment de placer le Soleil en dehors du centre Galactique, d’estimer la taille de la Voie Lactée, ou encore d’estimer la distance de la galaxie Andromède. De nos jours, l’usage des Céphéides est devenu un échelon essentiel dans l’échelle des distances extragalactiques et nous permet de concevoir l’immensité de l’univers.

Chapitre 1 Mesurer l’univers: les Céphéides

1.1 Bref historique

Elles tiennent leur nom de l’étoile Cephei, l’archétype des étoiles variables Céphéides découvert en 1784 par John Goodricke (Goodricke & Bayer, 1786). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas le prototype de cette classe d’étoile car la première à être découverte fut Aql quelques mois plus tôt par l’astronome amateur Edward Piggot. Ces étoiles très brillantes aux variations périodiques de luminosité apparente intriguent de plus en plus les astronomes, entraînant des observations intensives au fil des années. Environ un siècle après la découverte de E. Piggot, l’astronome russe Aristarkh Belopol’skii (Belopolsky, 1896) découvrit le décalage des raies spectrales de Cep en fonction de la période (la période étant définie comme l’intervalle de temps entre deux phases de même luminosité) et plus particulièrement que le maximum de la courbe de vitesse radiale correspondait au minimum de luminosité. Les astronomes de l’époque expliquèrent ce phénomène observé comme étant lié à des variations orbitales de l’étoile causées par un compagnon proche et suggérèrent que les étoiles de type Céphéide pourraient simplement être des binaires spectroscopiques.

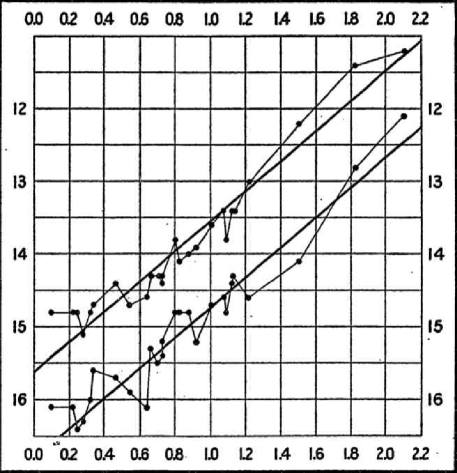

Alors que les astronomes cherchaient désespérément des effets de binarité, la collecte des données sur les étoiles variables augmentait, jusqu’à en découvrir dans d’autres galaxies. Ce furent notamment les travaux de Henrietta Leavitt, qui catalogua des étoiles variables situées dans les Nuages de Magellan (Leavitt, 1908). Son échantillon comprenait 1777 étoiles variables mais seulement 17 disposaient d’une mesure de période. En ordonnant ces étoiles par période croissante, elle fit la découverte que les étoiles variables les plus brillantes avaient les plus longues périodes. En 1912 elle détermina la période et la magnitude de 8 variables supplémentaires et confirma sa découverte précédente (Leavitt & Pickering, 1912). Elle fait également l’hypothèse que toutes ces étoiles sont à la même distance de la Terre reliant ainsi les magnitudes apparentes aux magnitudes intrinsèques : c’est la naissance de la relation période–luminosité (P–L). La première courbe P–L fut obtenue en 1912 avec 25 étoiles variables (Fig. 1.1). Cette relation linéaire de la forme est aujourd’hui l’une des plus utilisée pour l’estimation des distances dans l’univers et je développerai son utilité dans la Section 1.4.2.

Cependant le point zéro de cette relation ne fut pas déterminé à l’époque car la distance du Petit Nuage de Magellan (SMC) n’était pas connue. Cette relation non étalonnée n’était donc pas directement utilisable.

En 1913, Ejnar Hertzsprung identifia certaines étoiles observées par H. Leavitt comme étant des Céphéides et mesura leur distance par la méthode de la parallaxe statistique (définition dans la Section 1.4.1) pour estimer le point zéro. Bien qu’imprécise, il combina son estimation de et la pente déterminée à partir des données de H. Leavitt pour obtenir une relation P–L étalonnée. L’équation qu’il obtint lui permis d’estimer la distance du SMC. Nous savons maintenant que l’estimation était fausse mais ce résultat était pour l’époque extraordinaire. En 1918 Harlow Shapley améliora l’étalonnage de la relation précédente basée sur des Céphéides du SMC. Il remarqua également que la pente de la relation P–L pour les étoiles variables des amas globulaires était identique à celle des étoiles variables du SMC et décida donc de regrouper toutes les Céphéides dans une relation P–L unique. Sans le savoir il venait de rajouter un type de Céphéides différent de celui utilisé par H. Leavitt en 1912. De nos jours ces deux types sont connus sous le nom de Céphéides classiques (type I) et Céphéides de type II, j’en parlerai plus en détail en Section 1.2. C’est seulement en 1956 que Walter Baade proposa d’utiliser deux relations P–L distinctes (Baade, 1956). Malgré cette erreur, H. Shapley basa la plupart de ses travaux sur cette relation unique et l’utilisa, entre autres, pour étudier la structure de notre Galaxie et mesurer les distances d’amas globulaires. En 1924, l’impact de cette relation sur la communauté scientifique fut énorme quand ils réalisèrent, notamment grâce à Edwin Hubble et ses mesures de distances extragalactiques, tout le potentiel de cette relation linéaire.

Alors que des travaux observationnels étaient en cours pour un meilleur étalonnage de cette loi, les travaux théoriques de Sir Arthur Eddington en 1927 furent le point de départ d’une théorie expliquant la pulsation des variables céphéides (Eddington, 1927). Les Céphéides sont des étoiles subissant des oscillations radiales causées par la force de gravitation agissant vers l’intérieur et la force de pression du gaz agissant vers l’extérieur. Des théories plus élaborées et une meilleure compréhension des processus physiques liés au mécanisme de pulsation suivirent quelques années plus tard avec les travaux notamment de Sergei Zhevakin en 1953, John Cox en 1963 (Cox & Olsen, 1963) et Robert Christy (Christy, 1966). Je parlerai brièvement du mécanisme de pulsation dans la Section 1.3.

À la même époque des astronomes se penchèrent sur le problème de la dispersion de la relation P–L. Certains évoquèrent une mauvaise correction de l’extinction interstellaire et d’autres préférèrent l’utilisation d’une relation du type période–luminosité–couleur (P–L–C). Fernie (1967) expliqua qu’une relation P–L–C n’est pas utile si les magnitudes sont bien corrigées de l’extinction. De plus, Stothers (1988) montra également, que cette relation est dépendante de la métallicité de l’étoile.

La relation P–L est donc loin d’être parfaite et nécessite d’être peaufinée pour atteindre des mesures de distances avec une bonne précision. Ce bref historique n’est bien sûr pas exhaustif et je renvoie le lecteur aux articles publiés sur ce sujet pour une revue plus complète et détaillée (par exemple Fernie, 1969; Feast, 1999).

De nos jours …

Les travaux sur les Céphéides sont toujours d’actualité, tant sur le plan observationnel que théorique. Cette relation P–L (encore appelée loi de Leavitt) est un outil puissant pour la détermination des distances cosmologiques et l’estimation de la constante de Hubble via la loi du même nom. Dans le milieu des années 80, l’observation de Céphéides pour déterminer avec une précision de est désignée comme l’un des trois projets clés du télescope spatial Hubble (voir par exemple Freedman & Madore, 2010). L’étalonnage précis de la relation P–L est nécessaire et divers travaux sont effectués dans ce but via l’utilisation de diverses techniques, comme par exemple Gieren et al. (1998) qui utilisèrent la brillance de surface ou encore Kervella et al. (2004a) grâce aux mesures de diamètres par interférométrie.

Les Céphéides sont également un bon laboratoire d’étude dans le cadre de l’évolution et de la pulsation stellaire, fournissant des informations fondamentales sur les étoiles de masses intermédiaires. Les données récoltées sont utilisées pour contraindre et améliorer les modèles d’évolution stellaire.

Notre connaissance sur ce type d’étoile variable s’est améliorée au fil des années grâce aux avancées technologiques. Par l’utilisation de diverses techniques (Section 1.6) nous pouvons par exemple pour les plus proches, estimer leur distance et leur diamètre avec une bonne précision, mesurer leur variation de diamètre, ou encore évaluer leur profil d’intensité. Il a même été détecté récemment une enveloppe circumstellaire autour de certaines Céphéides (Kervella et al., 2006; Mérand et al., 2006a, 2007). L’environnement autour des Céphéides, et principalement des Céphéides classiques, constitue le sujet de cette thèse et je parlerai tout au long de ce manuscrit des diverses techniques que j’ai utilisées pour leur détection et caractérisation. Avant cela il est nécessaire d’avoir une certaine compréhension des Céphéides elles-mêmes ainsi que leur utilisation.

1.2 Les différents types de Céphéides

Les Céphéides sont des étoiles supergéantes très brillantes et sont donc observables à de grandes distances (par exemple le rayon de Cep fait environ 40 fois celui du Soleil). Elles ont une période de pulsation comprise entre 1 et 150 jours, une amplitude allant de à en diamètre et peuvent atteindre une variation photométrique de l’ordre de 2 magnitudes. Le type spectral varie également avec la pulsation entre les types F et K.

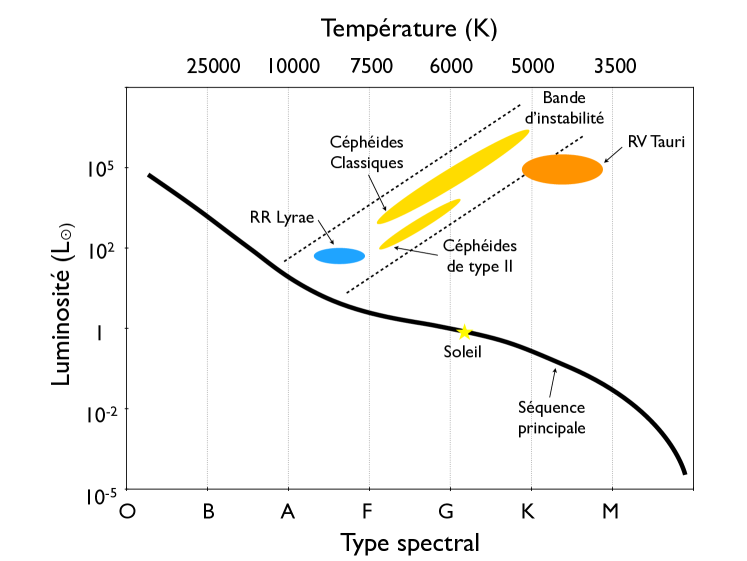

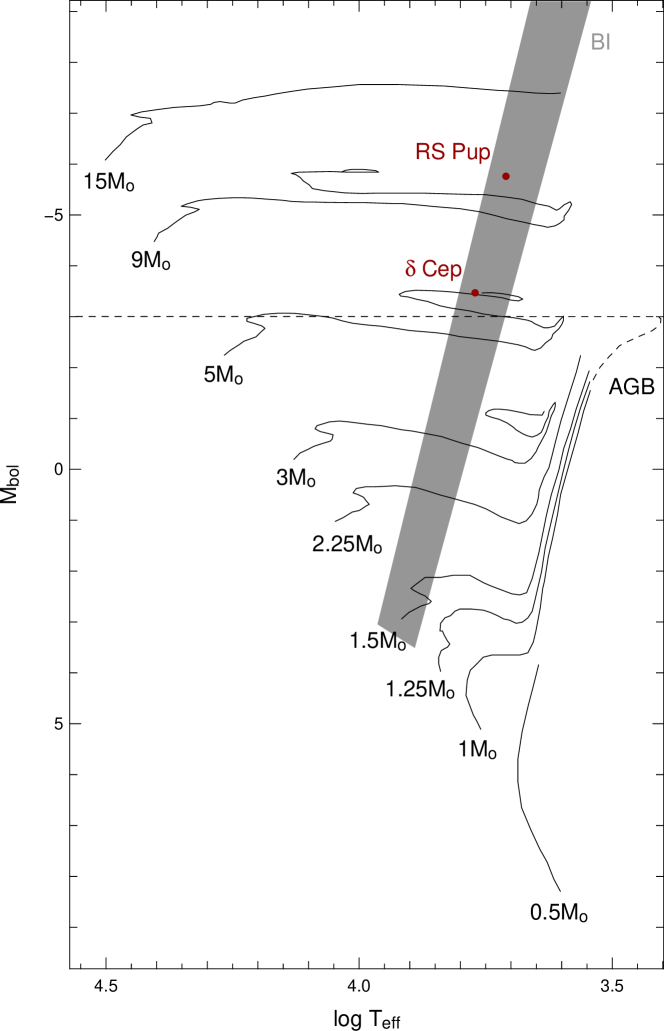

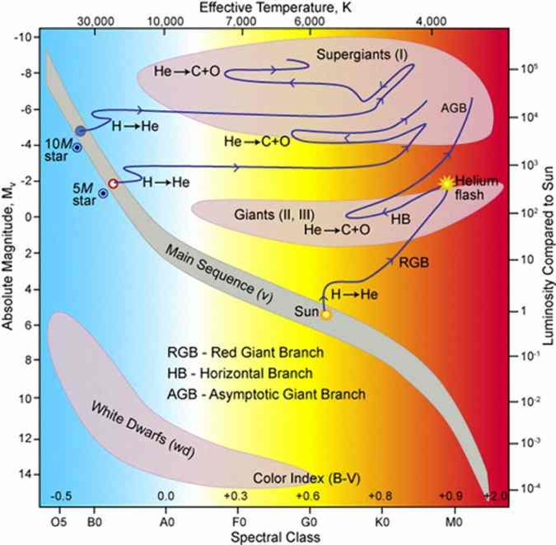

Dans le diagramme de Hertzsprung–Russell (H–R) ces étoiles se situent dans ce que l’on appelle la bande d’instabilité (Fig 1.2). Cette région étroite et presque verticale (en échelle logarithmique) contient plusieurs types d’étoiles variables comme par exemple les étoiles RR Lyrae, RV Tau, … et s’étend de la séquence principale jusqu’à la branche des géantes rouges (voir l’annexe A.8 pour connaitre les diverses phases de l’évolution d’une étoile). Au cours de leur évolution, les étoiles traversent cette bande d’instabilité assez rapidement et peuvent, pour les plus massives, la traverser plusieurs fois en fonction de leur stade d’évolution. Sur la figure 1.3 est tracée l’évolution d’étoiles de différentes masses (d’après Kaler, 1997). On s’aperçoit notamment que la masse a une influence sur le ou les passages de l’étoile dans cette bande, et que l’étoile passe au stade Céphéide à différentes phases de son évolution, suggérant l’existence de différents groupes de Céphéides distinguables par une composition chimique différente.

Avant 1956 les Céphéides étaient réunies en un seul groupe malgré la position différente de certaines étoiles dans le diagramme H–R. Les astronomes de l’époque et notamment Baade et Hubble ont remarqué une différence d’environ 1.5 magnitudes entre la relation P–L utilisant les Céphéides Galactiques et celle utilisant les Céphéides des amas globulaires. Pour expliquer cela Baade suggéra qu’il s’agissait peut-être de populations distinctes de Céphéides. Nous savons maintenant que c’est effectivement le cas et que les Céphéides sont principalement divisées en deux groupes, les Céphéides de type I et de type II.

1.2.1 Les types I

Ces étoiles plus connues sous le nom de Céphéides classiques, de variables de type Cep ou aussi parfois pas abus de langage simplement nommées Céphéides, sont des étoiles de population I, c’est à dire de la population d’étoile la plus jeune de l’univers ( milliards d’années) et sont par conséquent riches en métaux. Elles sont généralement assimilées à des étoiles de masse intermédiaire (–) post-séquence principale, en phase de combustion centrale de l’hélium.

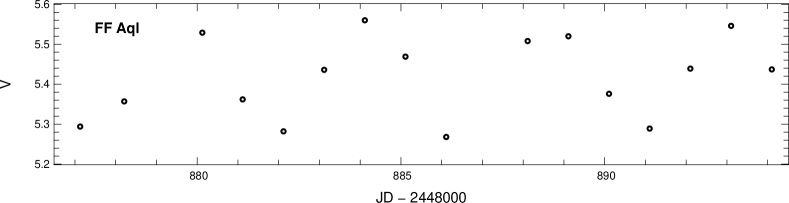

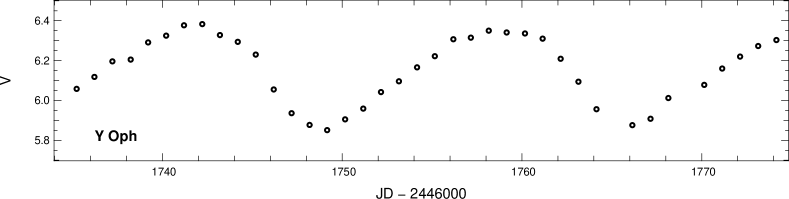

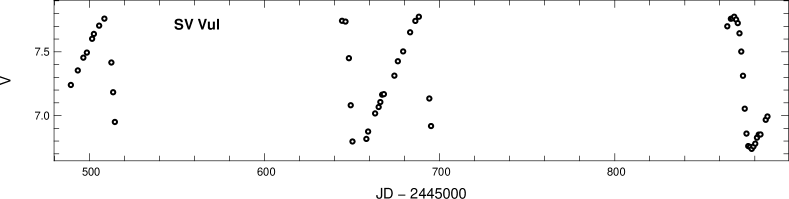

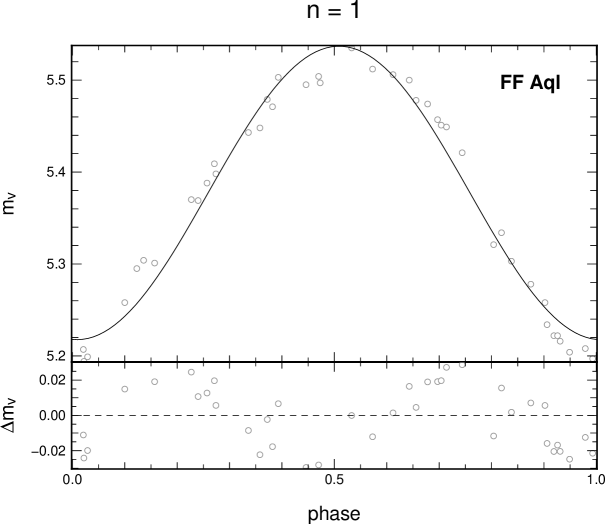

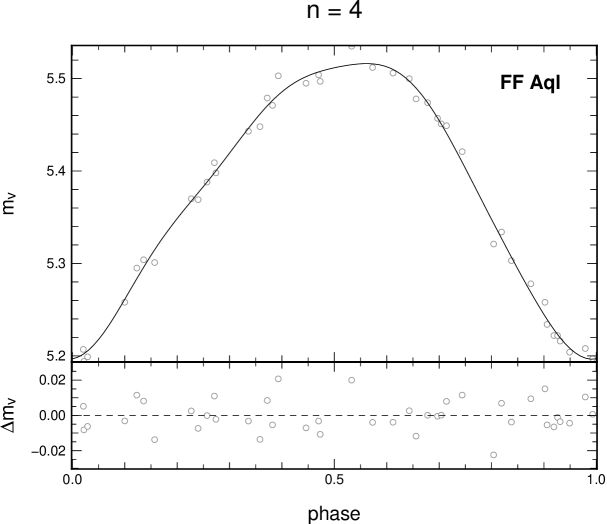

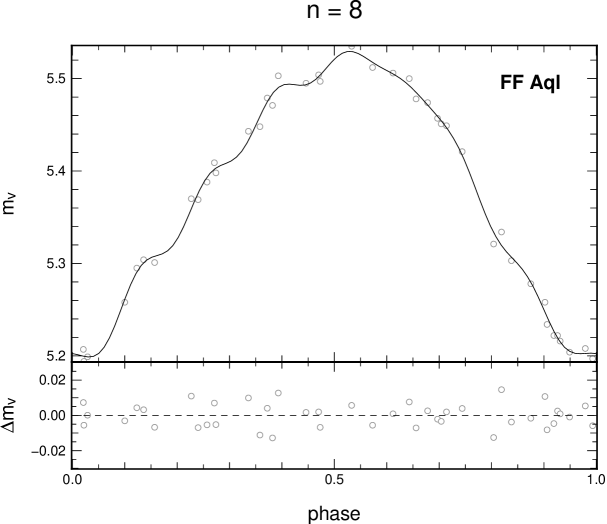

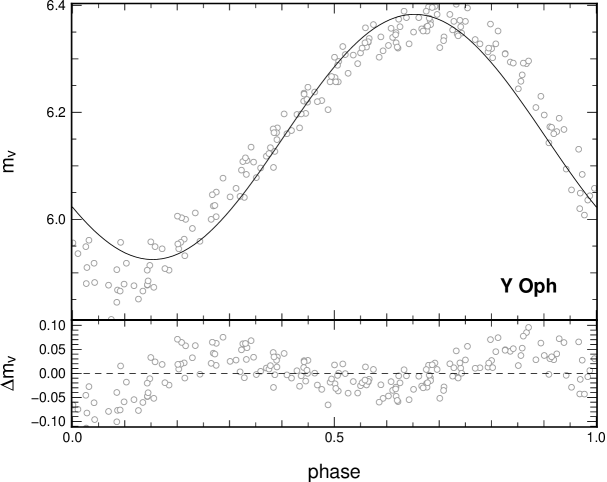

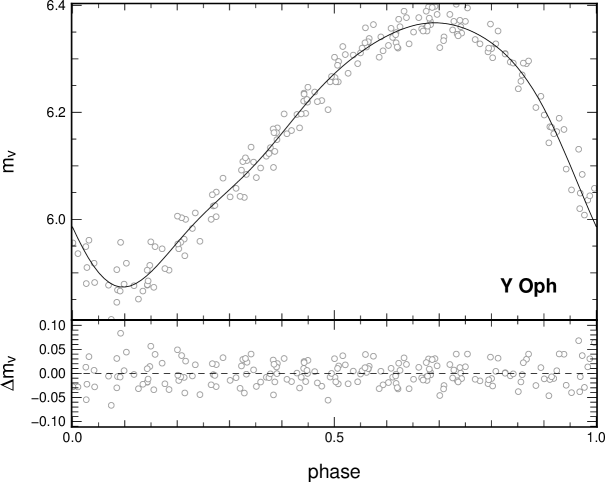

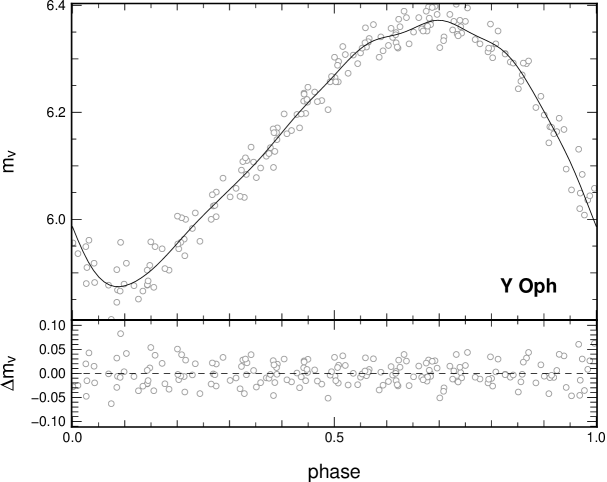

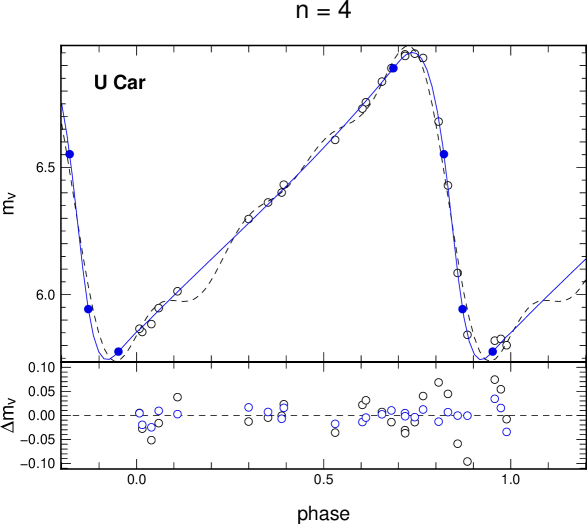

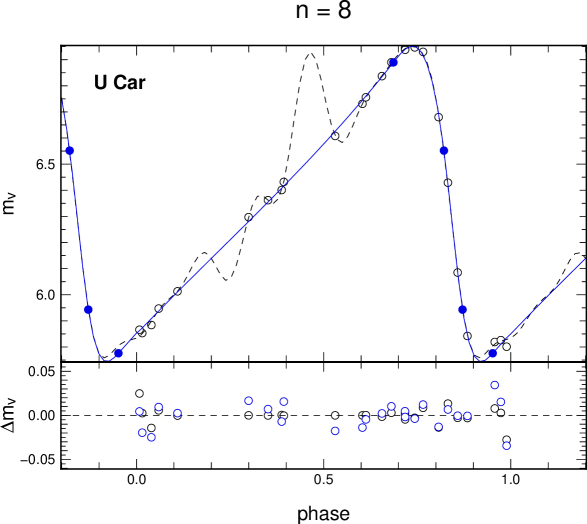

Elles pulsent avec une période très régulière comprise entre 2 et 100 jours avec une courbe de lumière très régulière avec le temps. Je présente comme exemples sur la figure 1.4, les courbes de lumière pour les Céphéides FF Aql, Y Oph et SV Vul ayant des périodes respectives de et .

Elles sont principalement concentrées dans le plan galactique, ce qui rend délicates les mesures photométriques due à l’absorption interstellaire. J’aborderai ce point dans le Chapitre 3.

Durant ma thèse j’ai principalement travaillé sur des Céphéides de ce type car elles ont un rôle fondamental dans l’étalonnage de l’échelle des distances Galactiques et extragalactiques.

1.2.2 Les types II

Elles sont plus vieilles et moins brillantes que les Céphéides classiques et se trouvent généralement dans les halos galactiques et les amas globulaires. Ce sont des étoiles de population II, c’est à dire des étoiles anciennes ( milliards d’années) assez pauvres en métaux. On les associe généralement à un stade d’évolution plus avancé que celui des Type I, c’est à dire à une phase postérieure à la combustion de l’hélium dans le cœur.

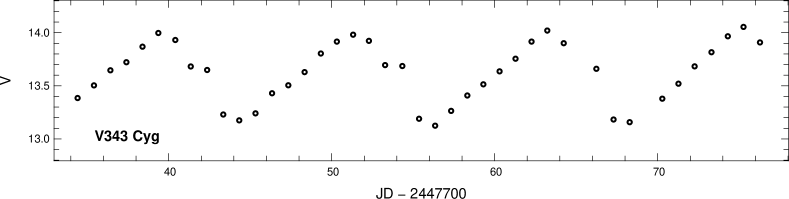

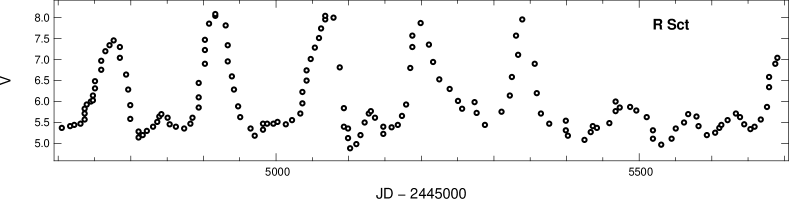

Elles ont une masse de l’ordre de quelques et une période allant de un à plusieurs dizaines de jours. La courbe de lumière en fonction du temps pour les longues périodes sont très irrégulières et permettent, en plus de la métallicité, de les distinguer des Céphéides classiques. Sur la figure 1.5 est représenté comme exemples les courbes de lumière des étoiles R Sct et V343 Cyg, de période respective et .

Les Céphéides de type II sont elles-mêmes divisées en trois sous-groupes en fonction de leur période et considérées comme étant à différents stades d’évolution :

-

—

BL Her : étoiles de courte période () qui évoluent de la branche horizontale vers la phase AGB

-

—

W Vir : étoiles de période intermédiaire () traversant la bande d’instabilité pendant sa phase AGB

-

—

RV Tau : étoiles de longue période () évoluant de la phase AGB vers la phase des naines blanches

Bien que moins brillantes que les Céphéides classiques, ces étoiles sont également utilisées pour l’estimation des distances Galactiques et extragalactiques.

Mon travail de thèse a principalement porté sur l’étude des Céphéides classiques Galactiques, par conséquent j’omettrai désormais, sauf mention contraire, le terme Classique pour désigner ce type d’étoile.

1.3 Mécanisme de pulsation

Le principal mécanisme de pulsation des Céphéides a été découvert par E. Eddington et est connu sous le nom de mécanisme . Il est relatif au comportement de l’opacité dans les couches extérieures de l’étoile et plus précisément au changement d’opacité des couches d’hélium.

La compression de l’étoile sous l’effet de la gravitation entraîne une augmentation de la pression et de la température des couches externes. En se contractant, l’hélium s’ionise et devient opaque aux radiations. Cela bloque le flux radiatif des couches profondes, l’énergie s’accumule, la température et la pression interne de l’étoile augmente et les deux forces parviennent à s’équilibrer. Les forces de pression deviennent ensuite supérieures à la gravitation et ont pour effet d’élever les couches de gaz situées au dessus : l’étoile est en expansion. En se dilatant, les couches de gaz se refroidissent et l’hélium se recombine devenant ainsi transparent aux radiations. Sans cette source de chaleur additionnelle, l’expansion s’arrête et la force de gravitation reprend le dessus : l’étoile se contracte. En se contractant, la pression et la température augmentent et l’hélium s’ionise à nouveau. Le milieu redevient opaque aux rayonnements et l’expansion recommence.

Alors que certaines zones de l’atmosphère contribuent à l’excitation, d’autres contribuent à son amortissement. Toutefois cet amortissement est faible et permet à l’étoile d’osciller de façon très périodique. La période caractéristique des oscillations est directement liée à la densité moyenne de l’étoile :

| (1.1) |

Ceci peut se comprendre en raisonnant sur le temps caractéristique dit de "chute libre". La phase de compression de l’étoile correspond à une phase d’effondrement ayant comme temps caractéristique:

Ainsi les Céphéides de faible densité ont une plus longue période de pulsation que celles de densité élevée. Cette observable est le paramètre principal pour une Céphéide et est de plus mesurable avec une bonne précision.

Notons également qu’il existe des modes propres de pulsation dépendant du profil de densité dans l’étoile. Il y a un mode dit fondamental noté et les modes harmoniques, dont la fréquence est multiple de celle de et noté , , …

1.4 Intérêt et utilisation des Céphéides: mesure de distance

Les Céphéides ont deux propriétés qui font d’elles des chandelles standards pour les mesures de distance. Premièrement elles sont très brillantes et sont donc observables à de grandes distances et deuxièmement, comme mentionné plus tôt, la période fondamentale des Céphéides est directement liée à la luminosité grâce à la relation P–L.

Cette relation est un outil puissant dans l’estimation des distances cosmiques car c’est un pont reliant les distances locales à celles cosmologiques. Voyons plus précisément où se place cette relation parmi l’échelle des distances dans l’univers.

1.4.1 L’échelle des distances

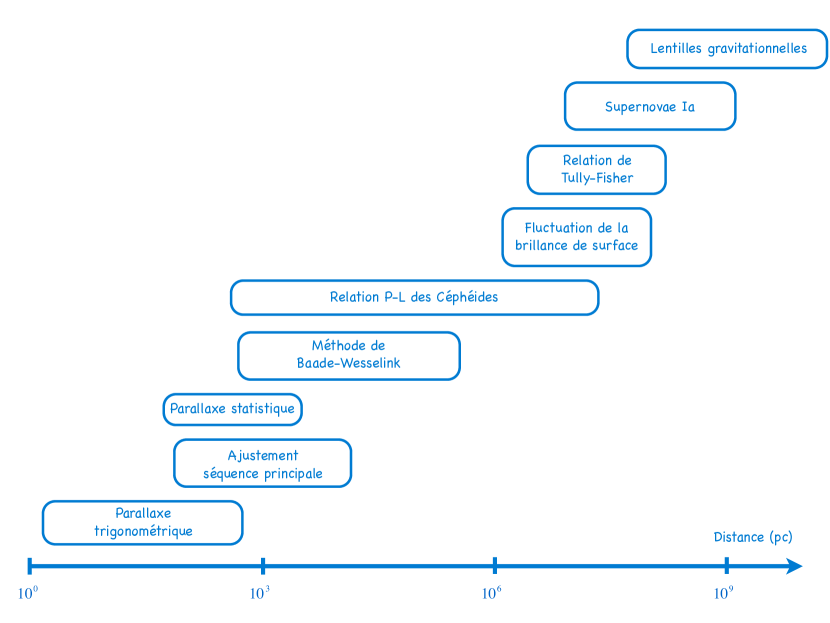

L’estimation des distances est faite d’empilement de techniques pour une échelle de distance donnée. Je présente sur la Fig. 1.6 quelques méthodes utilisées pour estimer les distances. La problématique est que l’utilisation d’une technique nécessite l’étalonnage des distances par la méthode précédente. La difficulté réside donc dans la propagation des incertitudes. On s’aperçoit que la relation P–L a une position importante, à la fois en tant qu’indicateur primaire de distance dans le groupe local (contenant environ 40 galaxies sur un diamètre d’environ 3 millions de parsecs) mais aussi pour l’étalonnage des indicateurs secondaires (relation de Tully-Fisher, …).

Voici quelques méthodes utilisées en fonction de la distance supposée de l’objet astrophysique :

-

—

la parallaxe trigonométrique : elle consiste à observer le changement de position d’une étoile proche au cours de l’année par rapport à des objets extrêmement éloignés. La trajectoire de l’étoile paraît décrire une petite ellipse. La parallaxe est le demi-grand axe de cette ellipse et est définie comme égale au rapport du rayon de l’orbite terrestre à la distance de l’étoile.

-

—

l’ajustement de la séquence principale : la magnitude apparente d’étoiles dans un amas est mesurée puis tracée en fonction de l’excès de couleur (). Comme ces étoiles sont approximativement à la même distance, le graphe obtenu est équivalent à un diagramme H–R uniquement translaté en ordonnée d’un coefficient proportionnel à la distance (la magnitude apparente est en ordonnée au lieu de la magnitude absolue). Il suffit d’ajuster la séquence principale du graphe obtenu avec un diagramme H–R connu pour obtenir la distance.

-

—

la parallaxe statistique : l’idée est la même que la parallaxe trigonométrique excepté que maintenant on observe le mouvement d’un groupe d’étoiles fixes (supposées physiquement associées) par rapport à la position du soleil avec son environnement. La vitesse angulaire apparente de ce groupe d’étoile est directement liée à sa distance. L’utilisation de cette méthode se fait par des mesures s’étalant sur plusieurs années.

-

—

la méthode de Baade Wesselink : C’est la plus utilisée des techniques ; elle permet de calculer la distance d’une Céphéides en reliant les variations de diamètre linéaire aux variations de diamètre angulaire. Je parlerai plus en détail de cette méthode dans la Section 1.5.

-

—

la relation période–luminosité des Céphéides: une loi linéaire (en log) relie la période fondamentale de pulsation à la luminosité intrinsèque de l’étoile. Cette relation sera détaillée dans la Section 1.4.2

-

—

les fluctuations de la brillance de surface des galaxies: cette méthode utilise le fait que plus une galaxie est éloignée, moins les détails à l’intérieur sont perceptibles. L’étude des fluctuations d’un pixel à un autre sera différente si l’on résout la galaxie ou pas. Par exemple une galaxie éloignée aura des fluctuations d’un pixel à un autre plus régulières qu’une galaxie proche.

-

—

la relation de Tully-Fisher : c’est une relation linéaire (en log) reliant la luminosité intrinsèque d’une galaxie spirale à sa vitesse de rotation. Si l’on mesure la vitesse de rotation (par spectroscopie), on peut avec cette relation obtenir la magnitude absolue qui, en comparant avec la magnitude apparente, donne une mesure de la distance.

-

—

les supernovae de type Ia : cette méthode est basée sur la similarité du profil des courbes de luminosité absolue des supernovae Ia. La mesure du profil de luminosité apparente permet l’estimation des distances.

-

—

les lentilles gravitationnelles : quand un quasar est observé à travers une lentille gravitationnelle, des images multiples du même objet sont observées. En mesurant le décalage de temps d’arrivée des photons entre ces images multiples et en connaissant les angles de déviation, il est possible d’estimer la distance. Cependant il est nécessaire de connaître auparavant la distance relative entre le quasar et la lentille ainsi que des informations sur la lentille elle-même (masse, distribution, …).

Il existe bien d’autres techniques pour estimer les distances que je ne détaillerai pas ici, citons par exemple les échos de lumière, la relation de Faber-Jackson, les supernovae de type II, l’effet Sunyaev-Zeldovich, … L’un des objectifs final de cet échafaudage de techniques est la détermination précise de la constante de Hubble , nécessaire pour contraindre les modèles cosmologiques.

La relation P–L est donc un maillon central dans l’estimation des distances dans l’univers. Cependant elle a besoin des techniques précédentes pour être étalonnée (généralement celle de Baade-Wesselink). Elle permet également l’étalonnage des autres indicateurs de distance.

1.4.2 La relation Période–Luminosité

La relation entre la période et la luminosité observée par H. Leavitt implique une corrélation entre la luminosité et la densité tel que :

où est une constante et la relation 1.1 implique :

En utilisant la définition de la magnitude absolue on obtient la fameuse relation P–L :

| (1.2) |

où et sont des constantes dépendantes de la longueur d’onde. Si l’on connaît la magnitude apparente moyenne, nous pouvons déduire grâce au module de distance la distance de la Céphéide et de la galaxie hôte (si la taille de la galaxie est petite devant sa distance).

1.4.3 En pratique …

Des observations photométriques d’une Céphéide sont effectuées afin de fournir la magnitude apparente de l’étoile. Nous traçons ensuite la magnitude observée en fonction du temps pour obtenir une courbe de lumière (comme par exemple sur les Fig. 1.4 et 1.5). De cette courbe sont déterminés deux paramètres, la magnitude apparente moyenne de l’étoile et sa période. Si et sont connues, la magnitude absolue est déterminée via la relation P–L. Un fois la magnitude apparente et absolue déterminées, il ne reste qu’à déterminer la distance de l’étoile via l’utilisation du module de distance.

La précision de la distance dépend donc de la qualité des données photométriques et de la connaissance des paramètres et de la relation P–L. Les télescopes et instruments actuels nous permettent d’obtenir des courbes de lumière assez précises et ne limitent donc pas l’estimation des distances. Les principales sources d’incertitudes sont l’ajustement de la pente, , du point zéro, et la correction de l’absorption interstellaire.

1.4.4 L’étalonnage

Pour être fiable, l’équation 1.2 a besoin d’être étalonnée, c’est à dire qu’il faut déterminer et . En général le paramètre est assez bien déterminé en utilisant des Céphéides du Grand Nuage de Magellan (LMC). Le point zéro est un peu plus délicat puisqu’il est nécessaire de connaître la distance d’un échantillon de Céphéides de manière précise et indépendante.

Lors des premiers étalonnages de la relation, l’erreur estimée sur les distances étaient grandes et atteignait 32 % (Sandage, 1958). Onze ans plus tard, Sandage & Tammann (1969) étalonnent une relation P–L–C et réduisent l’incertitude à 26 %. Cette relation s’affine au fur et à mesure des années, notamment en remarquant qu’il existe une loi P–L différente pour chaque type de Céphéides. Je ne présenterai pas ici d’historique sur l’étalonnage, mais pour le lecteur intéressé, des revues détaillées peuvent-être trouvées dans Madore & Freedman (1991), Sandage et al. (2006), Fouqué et al. (2007) et Barnes (2009).

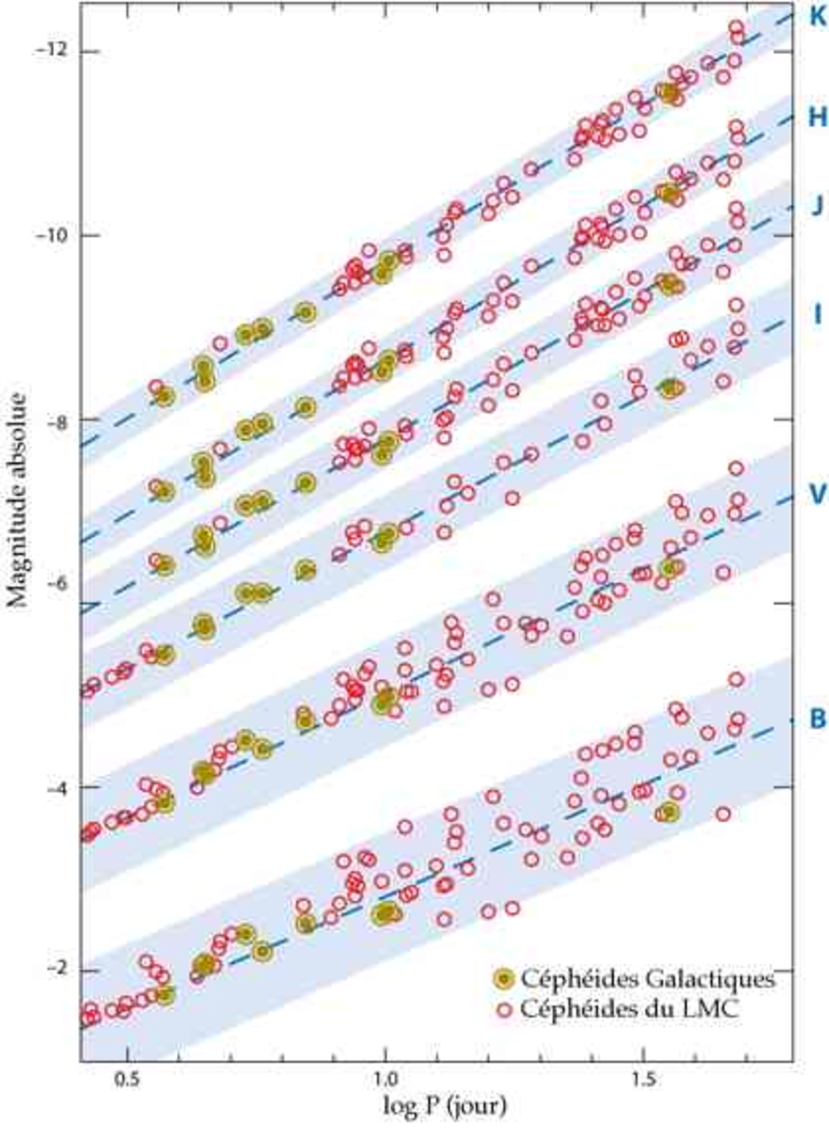

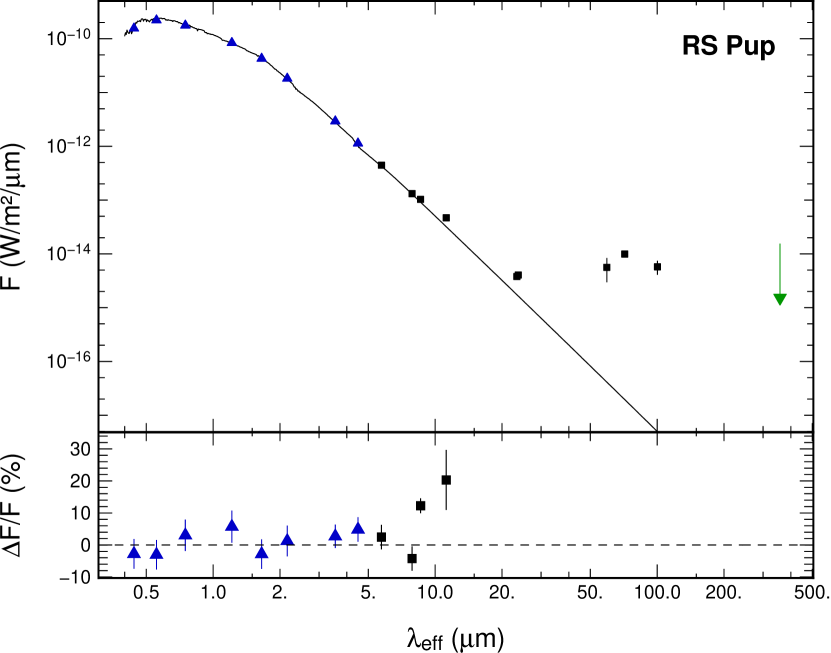

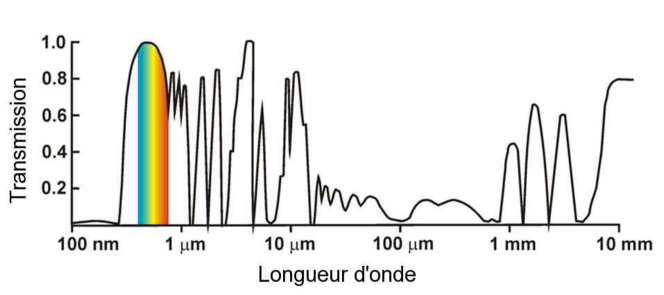

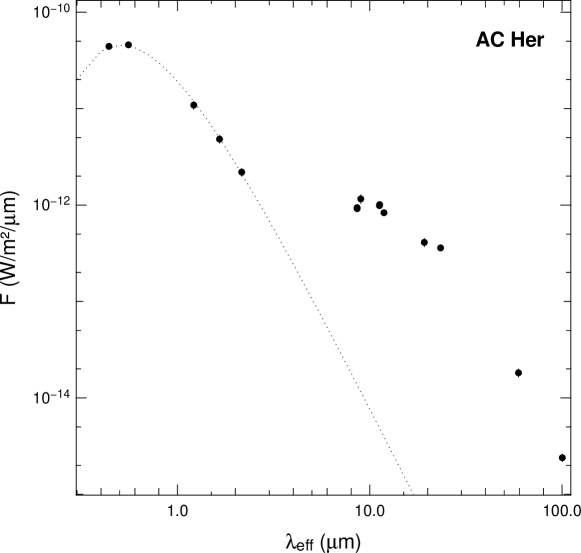

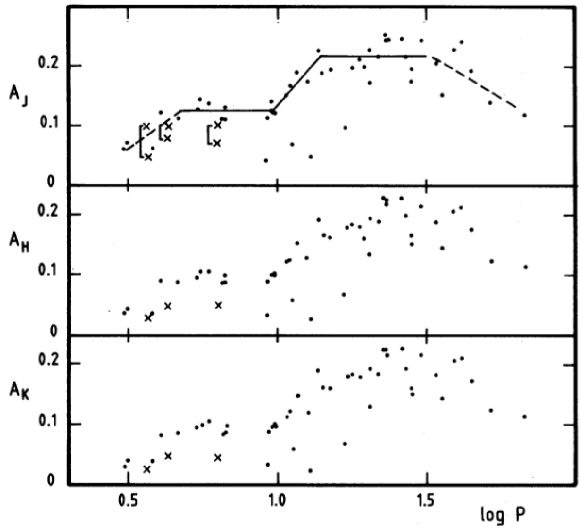

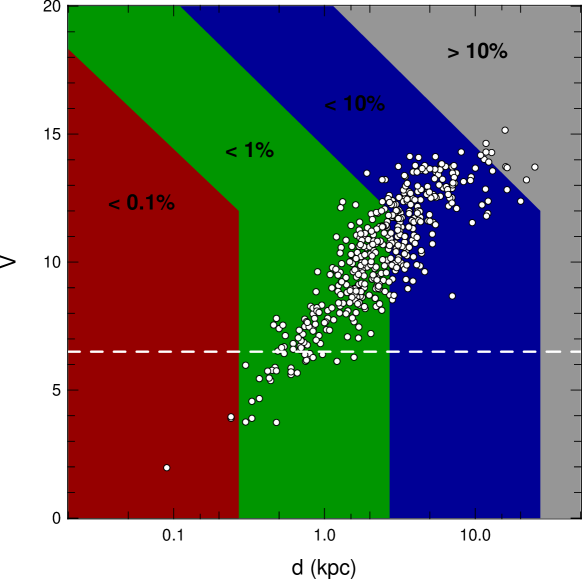

La pente est généralement bien définie grâce aux milliers de Céphéides identifiées dans le LMC qui permettent une bonne étude statistique. Cependant dépend de la longueur d’onde d’observation. Comme le montre la Fig. 1.7, la pente augmente avec les longueurs d’onde croissantes alors que sa dispersion diminue. Cette diminution de la dispersion peut s’expliquer par la décroissance de l’extinction interstellaire en fonction de la longueur d’onde, mais surtout par la diminution de l’effet dû à la température. De ce fait, la majorité des relations P–L aujourd’hui sont des relations infrarouges. Cependant comme nous le verrons dans la suite, l’utilisation d’observations en infrarouge peut créer une nouvelle source d’incertitude.

À ce jour, l’incertitude est de l’ordre de 3–5 % (Benedict et al., 2007; Riess et al., 2011) et est principalement due à l’estimation du point zéro. Le plus souvent des Céphéides Galactiques sont utilisées pour déterminer car il est plus facile de mesurer leur distance par des méthodes directes (parallaxe, …). Certaines de ces méthodes ont été détaillées en Section 1.4.1. L’un des problèmes est que la majorité des Céphéides (classiques) sont localisées dans le plan Galactique, les poussières présentent sur la ligne de visée décroissent la luminosité apparente de l’étoile et par conséquent induisent une erreur sur la distance. Néanmoins, l’extinction interstellaire peut être diminuée en observant dans l’infrarouge où les effets sont moindres, mais pas négligeables.

La relation la plus précise à ce jour est une relation en bande , étalonnée par 10 Céphéides Galactiques grâce à des mesures précises de parallaxes avec le HST et une bonne détermination de l’extinction (Benedict et al., 2007) :

Nous noterons également que Storm et al. (2011) convergent vers une relation P–L similaire ().

Depuis 2006, une nouvelle source d’incertitude est apparue via la découverte d’enveloppes circumstellaires autour de certaines Céphéides Galactiques (Kervella et al., 2006; Mérand et al., 2006a, 2007; Barmby et al., 2011). Avant cela, seul une Céphéide, RS Puppis, était connue pour être entourée d’un environnement de gaz et de poussière. L’échantillon de Céphéides actuel semble montrer qu’elles possèdent peut-être toutes une composante circumstellaire. L’existence de ces enveloppes soulève non seulement des questions sur leur processus de formation mais également concernant l’impact sur l’estimation de via les mesures "directes" de distance (directe dans le sens où l’on utilise pas la relation P–L). Plus particulièrement, la méthode de Baade-Wesselink dont je parlerai dans la Section 1.5 utilise des mesures photométriques, spectroscopiques et/ou interférométriques de diamètre pour l’estimation des distances et ces mesures pourraient être biaisées par l’émission infrarouge de l’environnement circumstellaire. Une erreur sur la mesure de diamètre se répercute donc sur l’étalonnage de la relation P–L, puis sur les indicateurs de distance secondaires puis sur .

Il est donc nécessaire d’étudier ces enveloppes afin de quantifier un éventuel biais sur l’étalonnage via les mesures de diamètres. À ce jour peu d’enveloppes ont été détectées car selon les études récentes (Kervella et al., 2006; Mérand et al., 2006a, 2007) leur taille angulaire ne serait que de quelques rayons stellaires (soit quelques millisecondes d’angle) et leur détection nécessite donc l’utilisation des techniques de haute résolution angulaire. C’est ce dont je parlerai tout au long de ce manuscrit.

Avant cela regardons la méthode la plus utilisées pour l’étalonnage de la relation P–L, qui pourrait être biaisée par la présence d’enveloppes circumstellaires.

1.5 La méthode de Baade-Wesselink

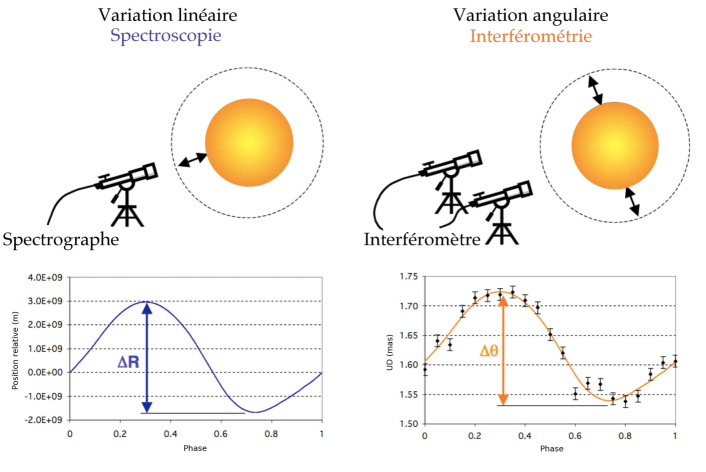

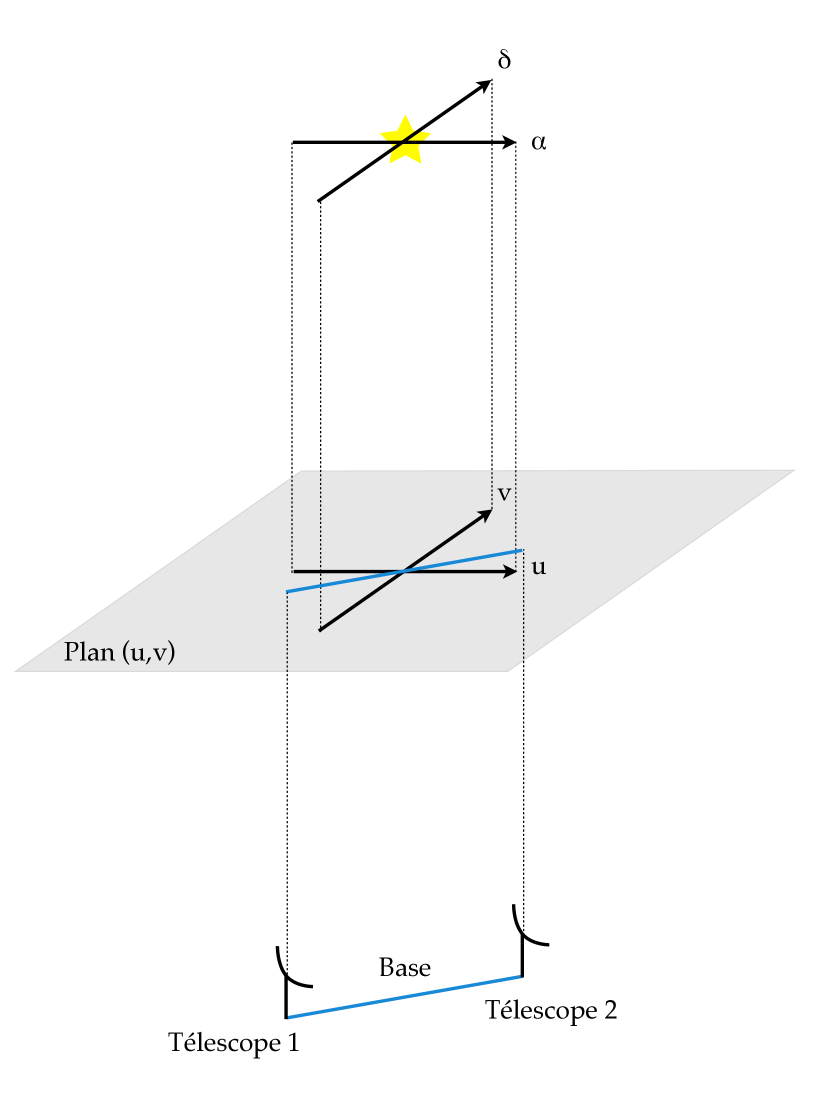

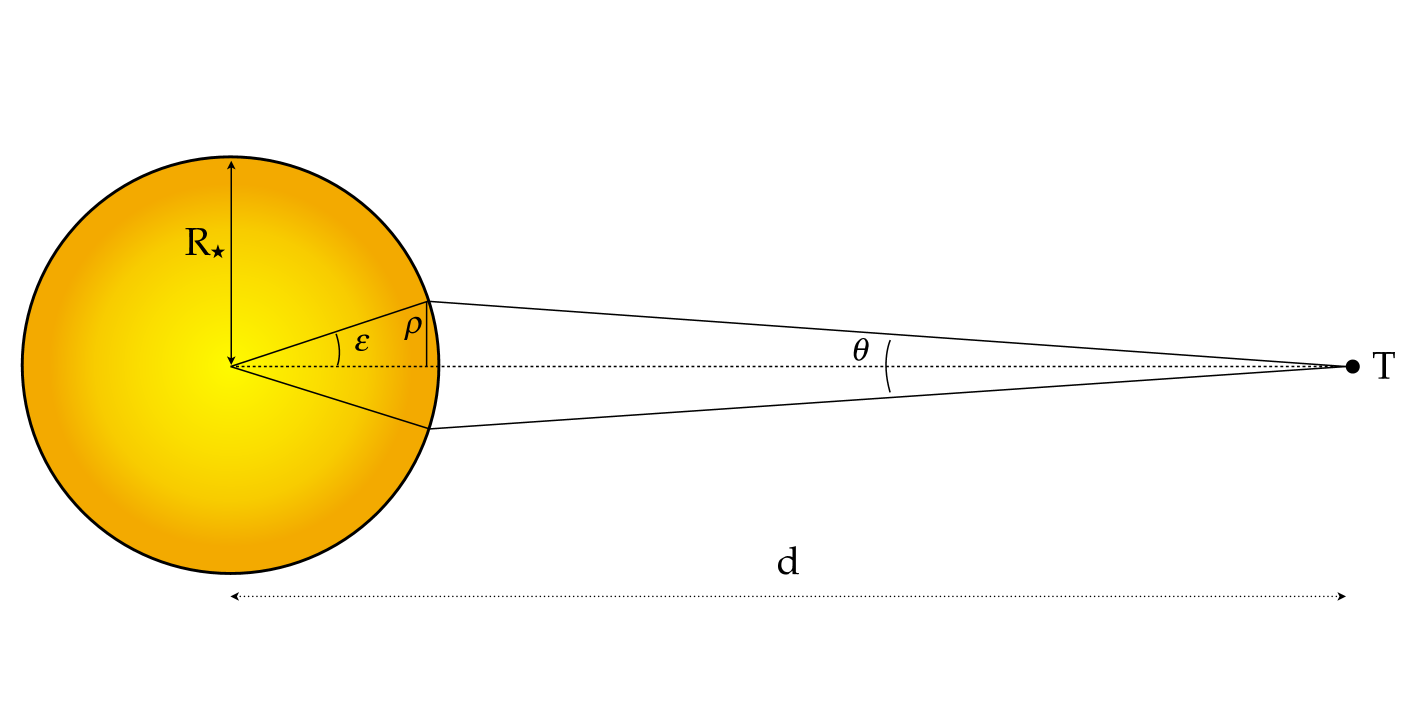

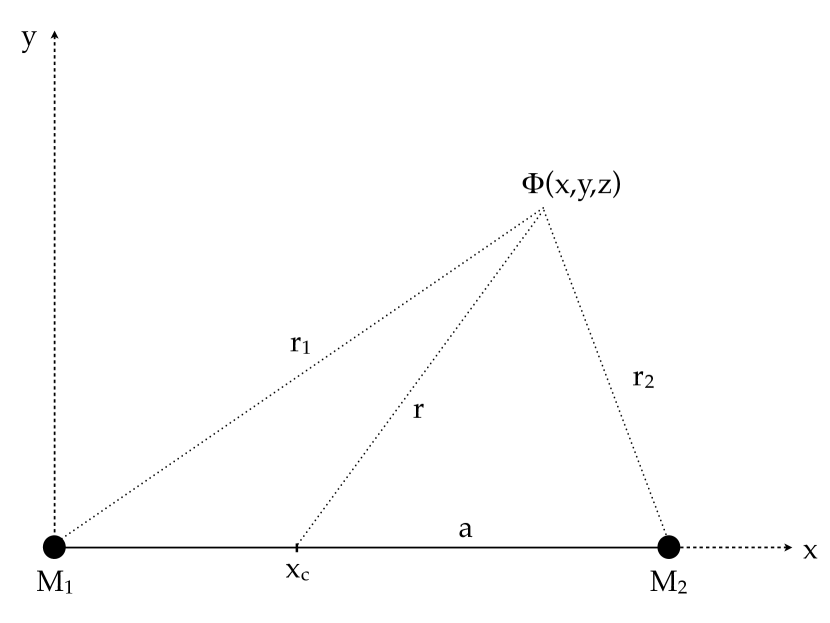

Le principe de cette technique est de comparer les variations linéaires du diamètre stellaire (parallèle à la ligne de visée) aux variations angulaires du diamètre (perpendiculaire à la ligne de visée). On suppose généralement que les Céphéides oscillent radialement. La distance est calculée géométriquement par la relation :

est évalué en intégrant la courbe de vitesse radiale mesurée par spectroscopie à haute résolution et est estimé soit par photométrie, on parle alors de la méthode de brillance de surface, soit par interférométrie, on parle alors de la méthode de Baade-Wesselink interferométrique (IBWM).

En fait cette relation n’est pas si simple car il faut tenir compte de certains autres paramètres. Le premier paramètre le plus important est le facteur de projection . La spectroscopie ne mesure pas directement la vitesse de pulsation mais plutôt la vitesse de pulsation projetée et intégrée sur toute la surface visible de l’étoile. On définit donc la vitesse de pulsation comme . Ce facteur n’est pas très bien connu, la recherche de sa variation avec la pulsation est très active, mais nous n’avons toujours pas d’estimation précise. Sa valeur serait comprise entre 1.27 et 1.36 (Mérand et al., 2006b; Nardetto et al., 2007; Groenewegen, 2007).

Le second paramètre concerne le profil d’assombrissement centre-bord de l’étoile, c’est un effet de projection du disque stellaire où la lumière provenant du centre montre des couches plus profondes et plus chaude que le limbe. Cet effet, contenu dans un paramètre noté , rentre en jeu dans les mesures de diamètres par interférométrie. On note généralement où est déterminé à partir de modèles hydrostatiques d’atmosphères. Je parlerai plus précisément de ce paramètre au Chapitre 4.

L’équation précédente devient plus précisément :

Si l’on utilise la technique de brillance de surface, on récupère directement , le paramètre n’intervient donc pas.

1.5.1 La méthode de brillance de surface

Certaines des relations exposées ici sont présentées plus en détails dans le Chapitre 3.

La puissance absolue rayonnée par une étoile de rayon et de température effective est donnée par la relation . Le flux mesuré sur Terre est relié à la distance de l’étoile par la relation . En supposant que l’étoile rayonne comme un corps noir, on a , où représente la fonction de Planck. La combinaison de ces équations donne :

| (1.3) |

En reliant cette équation à la magnitude apparente , on obtient :

où l’indice signifie que les magnitudes sont corrigées de l’extinction interstellaire. La brillance de surface est définie comme :

est indépendante de la distance et en faisant l’approximation que l’étoile rayonne comme un corps noir, elle est uniquement liée à la température. Il existe donc une relation avec l’indice de couleur (différence entre deux magnitudes apparentes obtenues dans deux bandes spectrales) telle que :

Les diamètres angulaires peuvent donc être prédits par la combinaison des deux relations précédentes :

où j’ai noté et .

L’étalonnage de cette relation nécessite des mesures photométriques et des diamètres angulaires connus avec une bonne précision. La relation de brillance de surface moyenne pour les Céphéides a été interpolée par Kervella et al. (2004b) sur un échantillon de 9 étoiles. La dispersion est minimale avec l’utilisation de l’indice :

Notons que Fouqué & Gieren (1997) avaient déduit une relation similaire pour les étoiles géantes et supergéantes en accord avec cette relation. À une phase donnée, une Céphéide peut donc être comparée à une étoile supergéante non pulsante.

Il est maintenant possible d’estimer les variations de diamètres (photométriques) de l’étoile en mesurant les variations de magnitudes apparentes corrigées de l’extinction interstellaire :

| (1.4) |

On utilise le plus souvent une relation de brillance de surface infrarouge (IRSB), car comme je l’ai exposé précédemment, la relation P–L est moins dispersée. De plus la correction des effets de l’extinction y est plus faible.

Limitations de la méthode :

La première limitation est bien sûr le facteur qui n’est pas très bien estimé pour le moment. Certains pensent que sa dépendance avec la phase de pulsation causerait une erreur sur la distance de l’ordre de – (Sabbey et al., 1995) alors que d’autres (Nardetto et al., 2004) affirment une erreur de seulement . Il n’existe pas de valeur optimale et il dépend probablement de la Céphéide étudiée. Il a été mesuré par Mérand et al. (2006b) pour l’étoile Cep : . Il existerait également une loi facteur de projection–période (Nardetto et al., 2009) : .

Une autre limitation concerne la correction de l’absorption interstellaire par une bonne estimation de l’extinction et d’une loi de rougissement appropriée (je renvoie le lecteur au Chapitre 3 pour plus de détails sur l’absorption interstellaire). En utilisant l’équation 1.4, une erreur de sur la magnitude entraînerait une erreur relative minimale qui n’est pas négligeable :

La présence d’une enveloppe circumstellaire causerait également une erreur sur l’estimation du diamètre. Si cet environnement (noté CSE çi-après) contribue à l’émission photosphérique de l’étoile en bande tel que , alors l’erreur sur le diamètre serait :

Ces deux incertitudes, liées à l’extinction et à la présence d’une enveloppe, se propageraient donc sur l’estimation de la distance avec le même ordre de grandeur.

La présence d’un compagnon est également une source d’erreur non négligeable. Cela aurait un effet sur la mesure photométrique de la Céphéide (elle apparaîtrait plus brillante) et sur la vitesse radiale mesurée (via la vitesse orbitale). L’impact est d’autant plus important que la différence de magnitude entre les deux objets est faible. On doit donc également tenir compte du phénomène de binarité de certaines Céphéides.

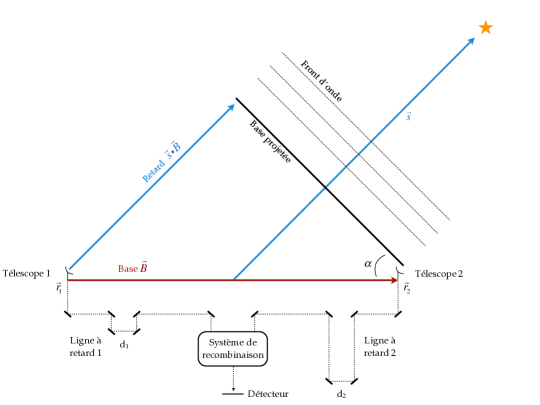

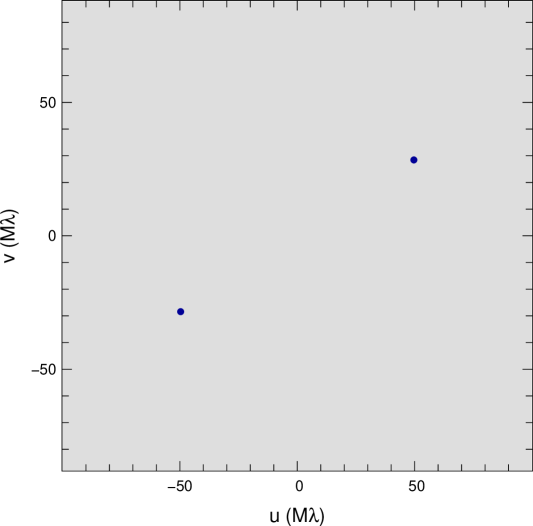

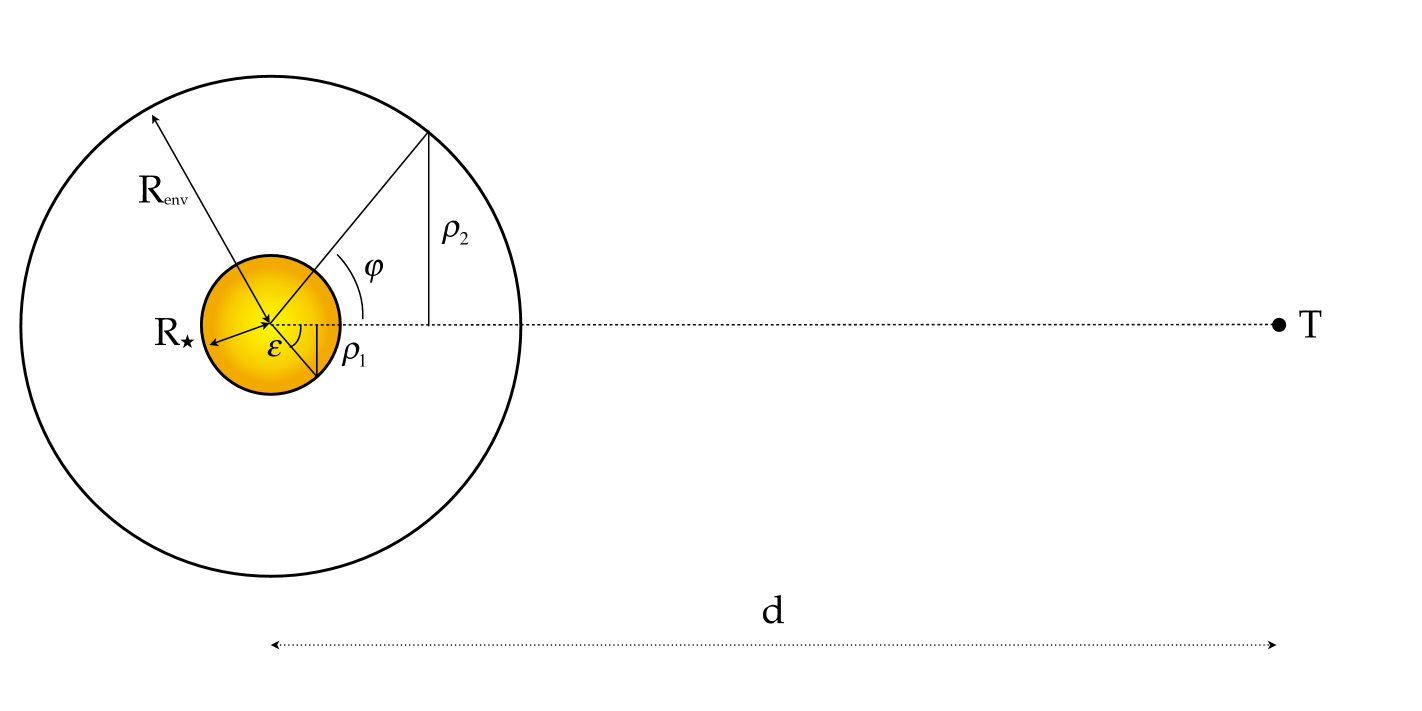

1.5.2 La méthode interférométrique

Cette technique, aussi appelé parallaxe de pulsation, est plus directe pour la détermination des diamètres stellaires. Comme nous le verrons dans le Chapitre 4, l’interférométrie permet une mesure directe du diamètre angulaire d’une étoile. En échantillonnant les mesures sur le cycle de pulsation de l’étoile il est possible de mesurer les variations de diamètre. La Fig. 1.8 représente une vue schématique de la IBWM.

C’est la seule méthode à ce jour qui donne accès à une précision de quelques pour cent sur les distances à partir du sol. Notons toutefois que les mesures de diamètre angulaire par interférométrie sont toujours dépendantes des modèles que nous utilisons.

Limitations de la méthode :

Le facteur reste la principale source d’incertitude. Il peut être estimé pour certaines étoiles qui disposent déjà d’une mesure de distance précise (Mérand et al., 2006b; Groenewegen, 2007).

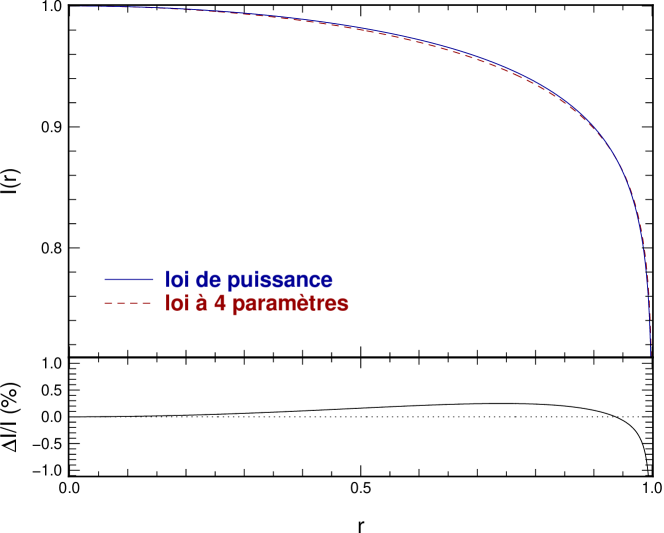

Un modèle analytique d’assombrissement centre-bord doit également être utilisé. Une loi généralement adoptée est une loi de puissance de type , avec et où est l’angle entre la surface stellaire et la ligne de visée. Le paramètre peut être ajusté aux données ou fixé à partir de modèles d’atmosphère (Claret, 2000). Je reviendrai sur l’assombrissement centre-bord au Chapitre 4.

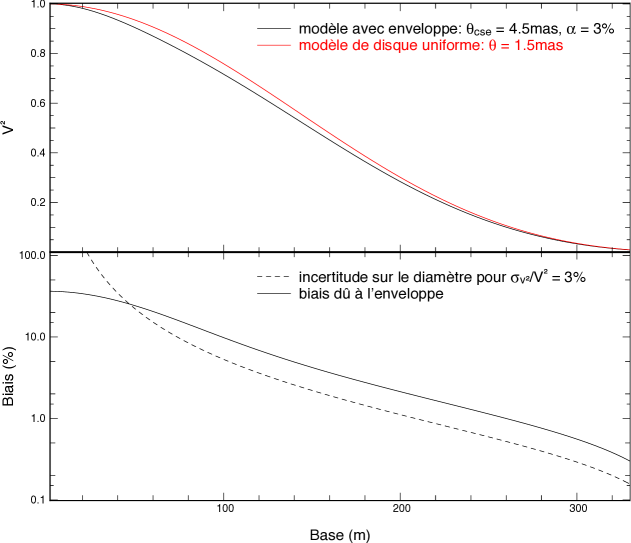

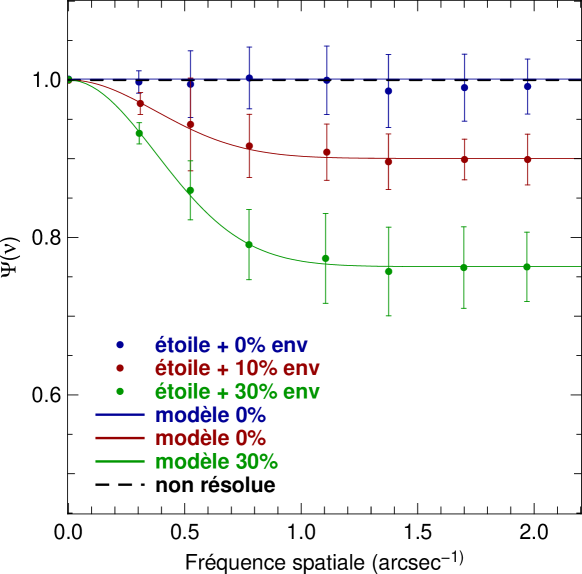

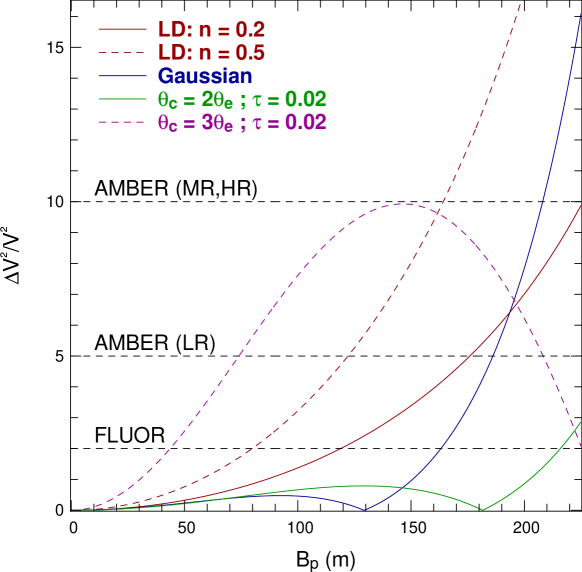

La présence d’une enveloppe est également une source d’erreur puisque le diamètre mesuré apparaîtra plus grand que le diamètre stellaire réel et par conséquence la distance sera sous-estimée. Cependant cette erreur dépend de la base (distance entre les télescopes) et des modèles de visibilité utilisés. Adoptant la même démarche que Mérand et al. (2006a), on peut définir :

En première approximation, nous pouvons écrire :

| (1.5) |

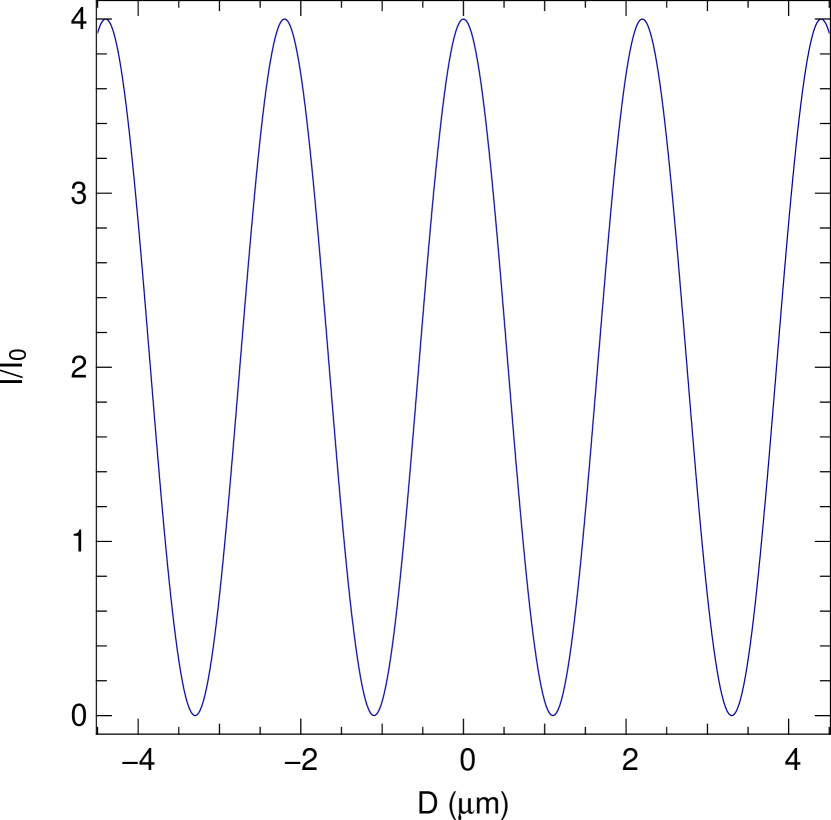

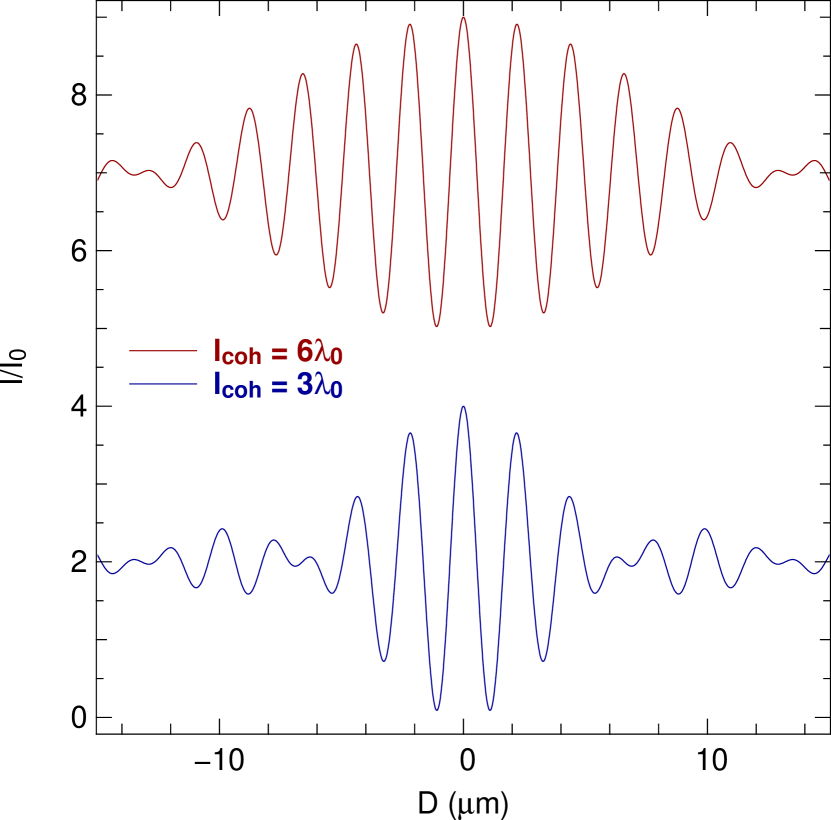

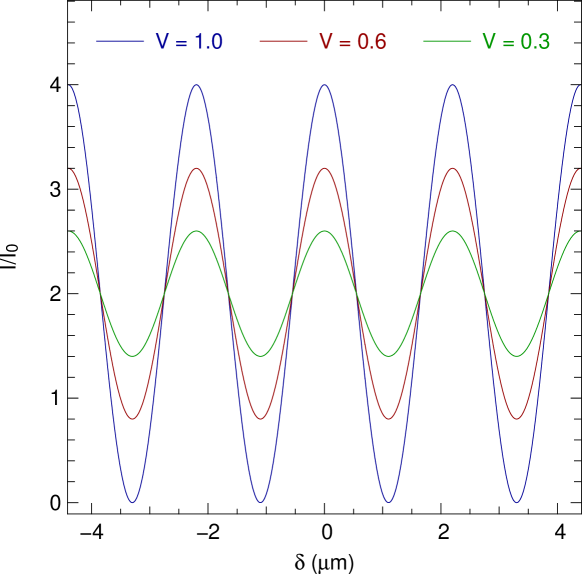

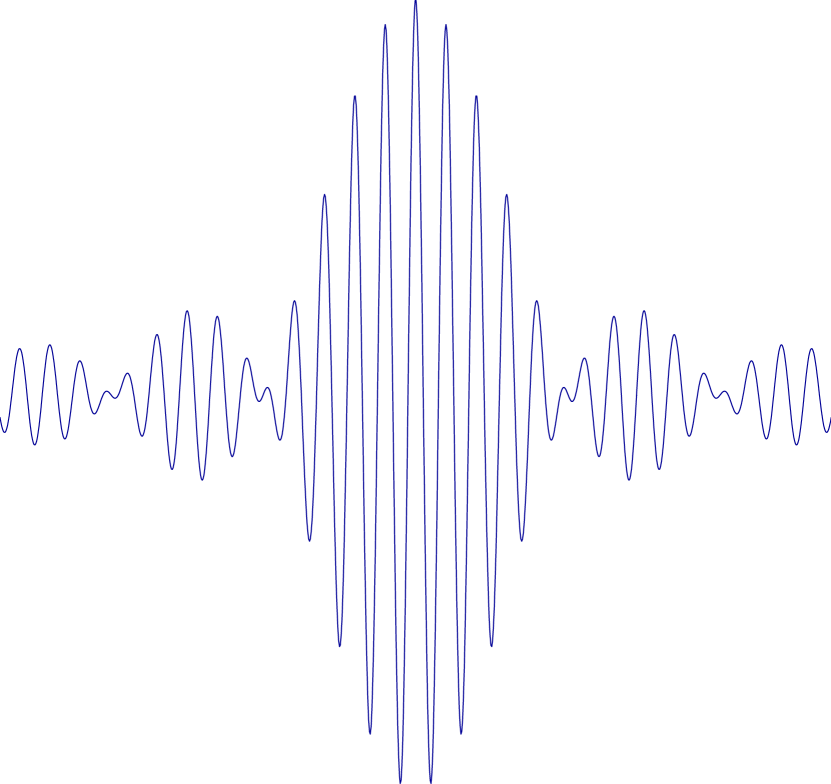

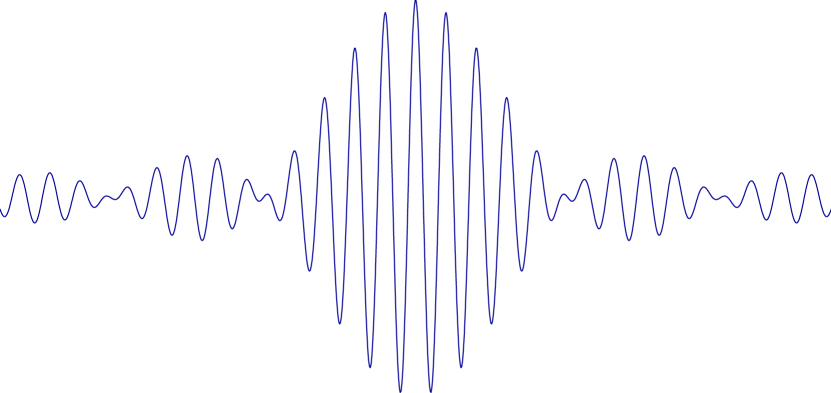

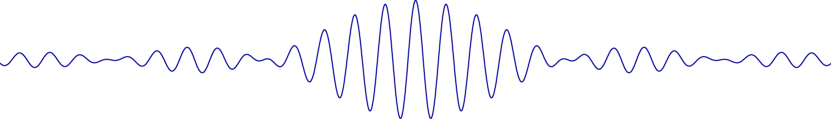

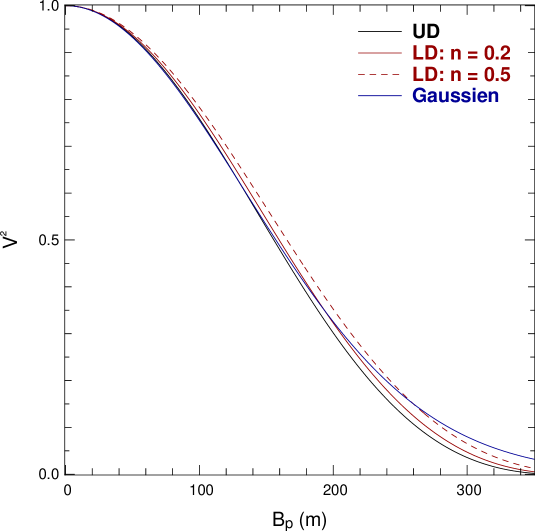

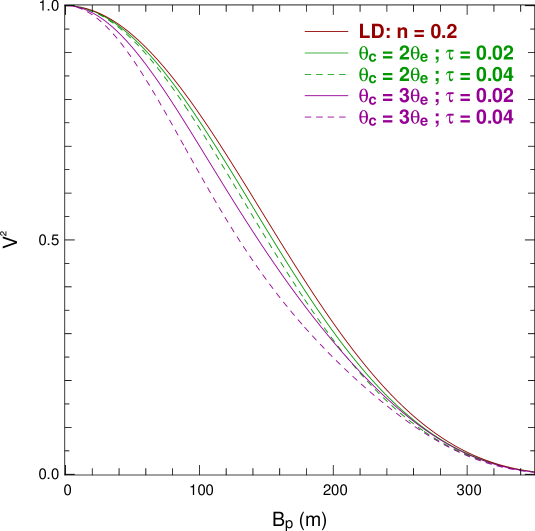

Pour une étoile, on a comme modèle de visibilité le plus simple celui d’un disque uniforme , où représente la fonction de Bessel de première espèce d’ordre 1, la base et la longueur d’onde d’observation. Modélisons par exemple l’enveloppe par une fonction Gaussienne de largeur à mi-hauteur contribuant au flux de l’étoile tel que , on obtient alors comme modèle de visibilité :

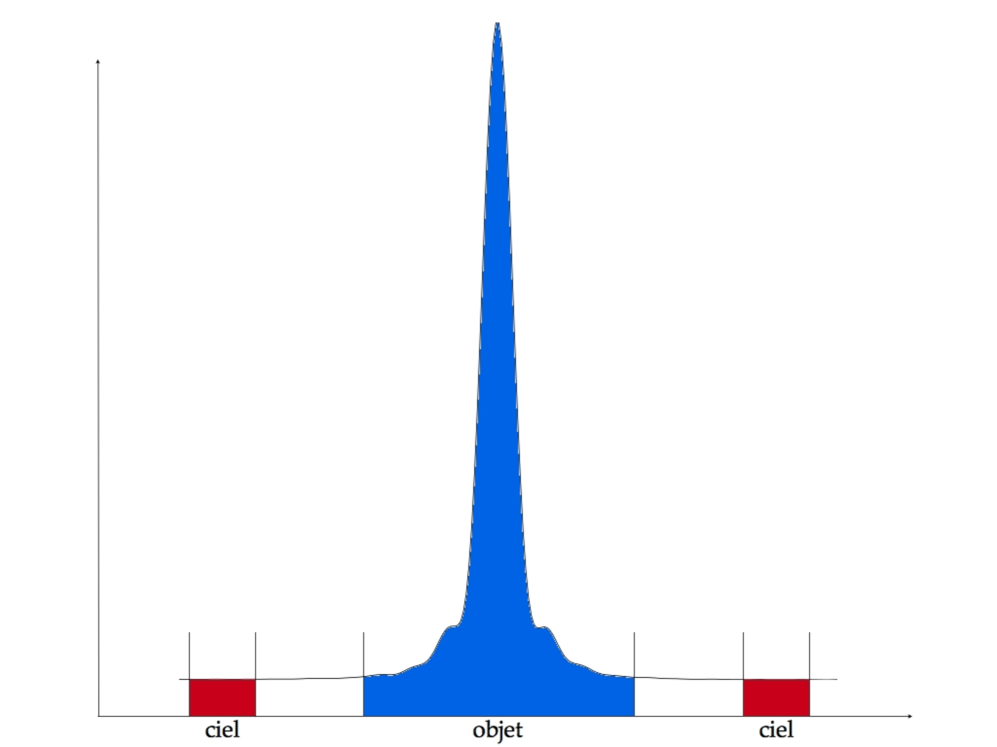

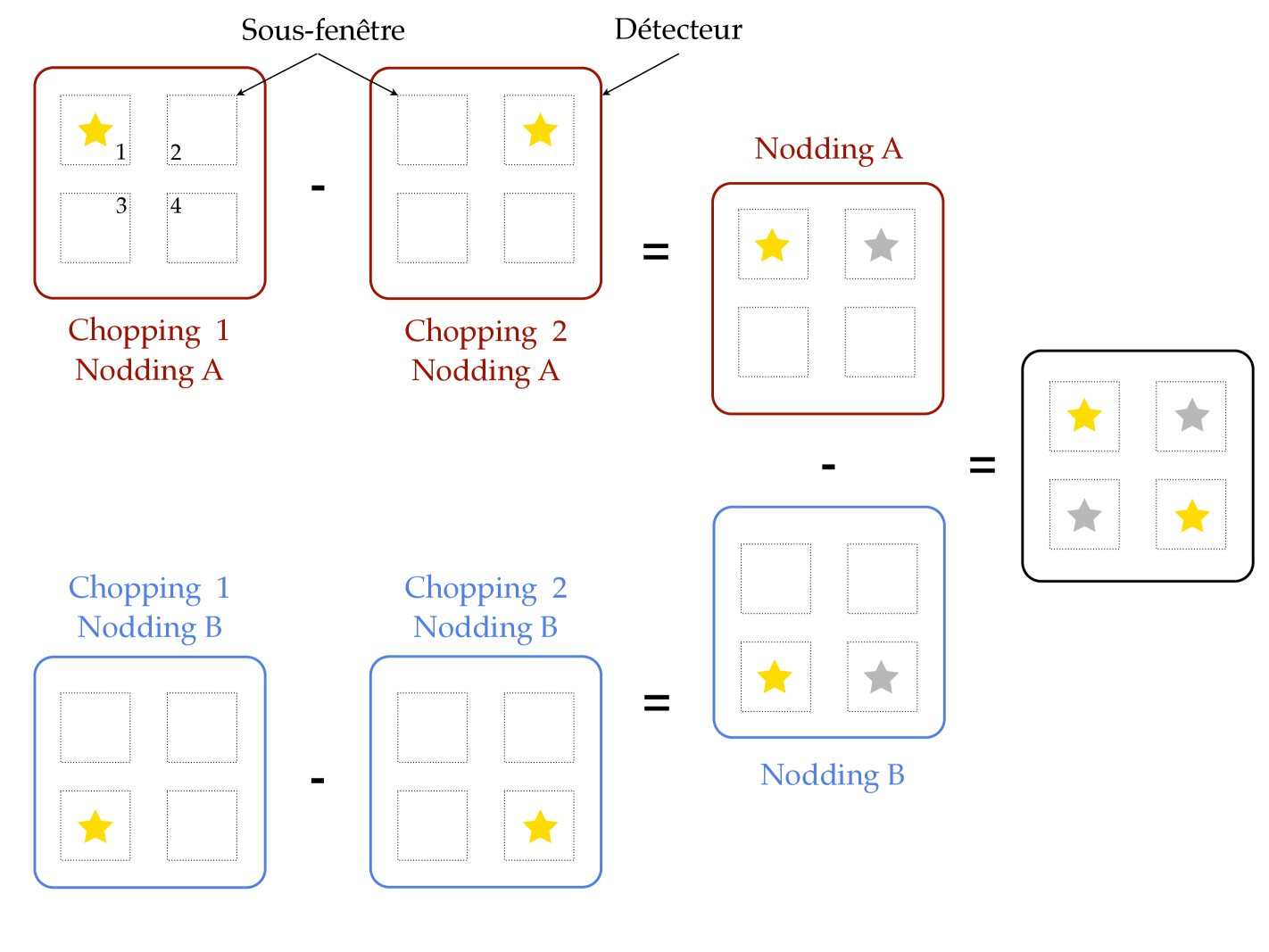

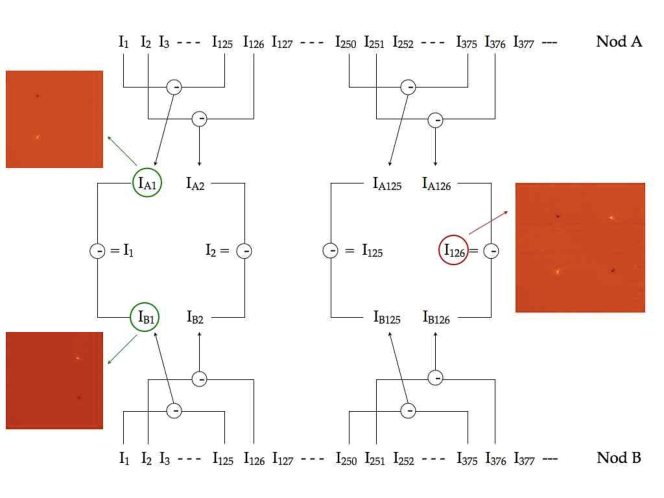

J’ai représenté sur la Fig. 1.9 (fenêtre du haut) ce modèle de visibilité ainsi que celui d’un disque uniforme pour comparaison avec , et un flux relatif de l’enveloppe . Dans la fenêtre du bas de la Fig. 1.9 est représenté le biais sur l’estimation du diamètre du à la présence de l’enveloppe (Eq 1.5) ainsi que l’incertitude sur la mesure de la visibilité (pour une précision typique de l’instrument FLUOR). On remarque que pour une base de 100 m, le biais est de l’ordre de et n’est donc pas négligeable.

À l’issue des exemples précédents, on s’aperçoit alors qu’il est important d’étudier l’environnement des Céphéides. Quelle que soit la méthode utilisée, la présence de ces enveloppes a un impact sur l’estimation des distances via les mesures de diamètre angulaire par photométrie ou interférométrie.

1.6 Environnement des Céphéides: mécanismes de formation

L’existence de ces enveloppes circumstellaires n’est pas bien comprise à ce jour. Leur taille de quelques rayons stellaires (–) et leur faible luminosité (– du flux photosphérique) les rendent difficiles à détecter. L’utilisation des techniques de la haute résolution angulaire devient alors nécessaire.

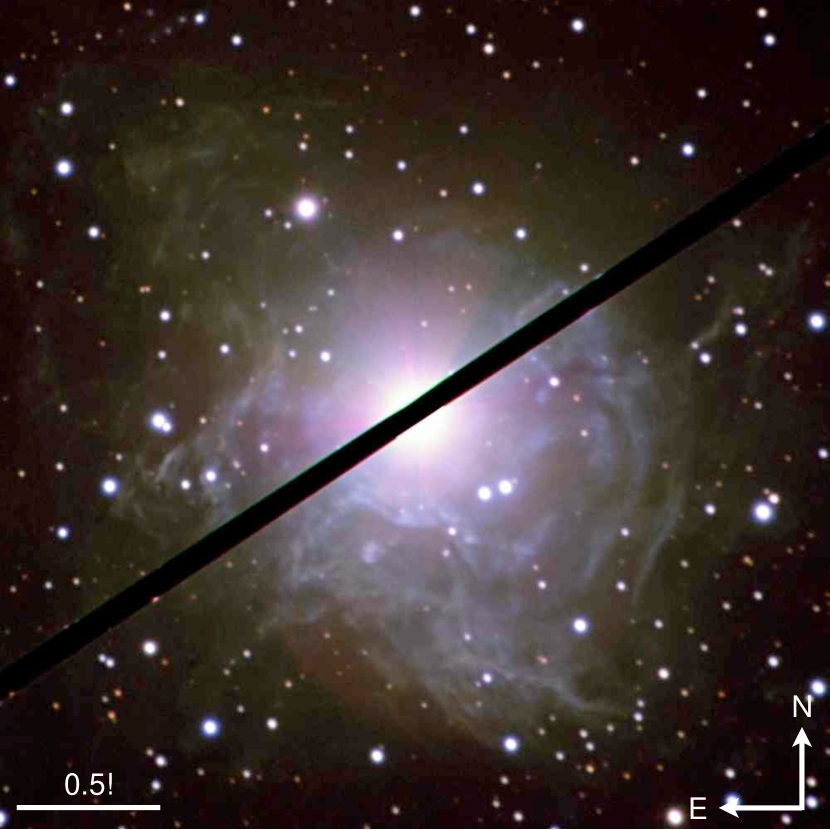

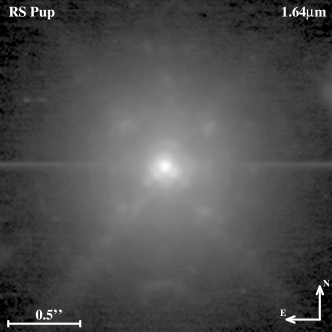

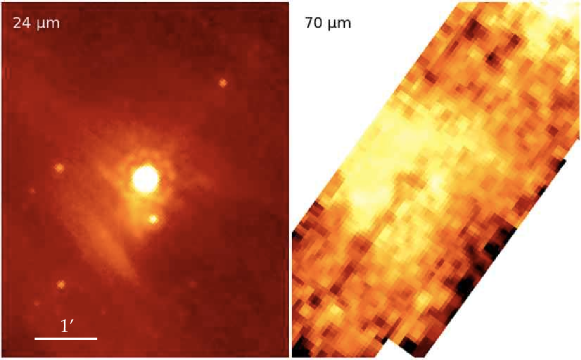

Leur formation est encore une énigme. La théorie la plus envisagée et simple à concevoir est que l’étoile perdrait ou aurait perdu de la masse pendant son évolution via la combinaison de plusieurs mécanismes (vents radiatifs, pulsation, …). L’hypothèse d’un vestige de la nébuleuse d’origine n’est pas envisageable compte tenu de leur faible dimension spatiale, excepté peut-être pour la Céphéides RS Puppis dont sa nébuleuse a une taille angulaire de en bande . Je reparlerai de cette étoile plus en détail dans le Chapitre 2.

Une théorie probable serait donc la perte de masse des Céphéides, où l’accumulation de particules s’échappant de l’attraction gravitationnelle formerait l’enveloppe circumstellaire. Un aspect intéressant concerne certaines recherches récentes (Neilson et al., 2011, 2010) qui semblent indiquer que la perte de masse pourrait également avoir un rôle significatif dans le problème de la divergence de masse des Céphéides. Ce problème connu depuis des années concerne les masses estimées à partir de modèles d’évolution stellaire (utilisant et ) et celles estimées à partir de modèles de pulsation (utilisant et l’amplitude des pulsations), où les masses basées sur ce dernier modèle ont tendance à être plus petites que celles basées sur un modèle d’évolution. Neilson et al. (2010) suggèrent que ce problème peut-être résolu en incluant dans les modèles un mécanisme de perte de masse lorsque l’étoile se trouve dans la bande d’instabilité.

Voyons les divers mécanismes favorisant l’éjection de matière et vérifions s’ils sont possibles dans le cas des Céphéides.

1.6.1 La rotation

La rotation d’une étoile ajoute une force supplémentaire (la force centrifuge) pouvant rompre son équilibre hydrostatique, c’est à dire l’équilibre entre la gravité (force vers l’intérieur de l’étoile) et les forces de pression (matière et rayonnement, vers l’extérieur). Sous l’effet de la rotation, l’étoile se déforme (s’aplatit) et éjecte de la matière par l’équateur si la force centrifuge domine la force de gravitation. Pour un point à la surface de l’étoile, on définit la vitesse critique telle que :

où représente le rayon équatorial. Pour le Soleil par exemple, et sa vitesse de rotation mesurée est . Il tourne très lentement et n’éjecte donc pas de matière sous l’effet de sa rotation.

Les Céphéides ont également une faible vitesse de rotation. D’après un modèle simple appliqué à un échantillon de Céphéides, Nardetto et al. (2006) ont trouvé que les courtes périodes tournent plus rapidement que les longues périodes mais que l’on a toujours . On peut donner un ordre de grandeur de la vitesse critique de cet échantillon en estimant à partir d’une relation période–rayon (, Gieren et al., 1998) et avec une relation période–masse–rayon (, Fricke et al., 1972). La Table 1.1 liste les vitesses critiques théoriques de ces Céphéides et l’on constate que . L’éjection de matière sous l’effet de la rotation n’est donc pas un mécanisme envisageable pour les Céphéides.

Toutefois, si le progéniteur est un rotateur rapide, la formation d’une enveloppe via l’éjection de matière pourrait se faire avant le stade Céphéide.

| Noms | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| () | () | () | () | ||||

| R Tra | 0.530 | 15 | 3.7 | 29.7 | 149.9 | 2.992 | 0.008 |

| S Cru | 0.671 | 10 | 4.2 | 37.9 | 143.6 | 3.156 | 0.010 |

| Y Sgr | 0.761 | 16 | 4.6 | 44.3 | 137.6 | 3.230 | 0.011 |

| Dor | 0.993 | 6 | 5.7 | 66.0 | 126.0 | 3.528 | 0.018 |

| Gem | 1.006 | 6 | 5.8 | 67.6 | 124.5 | 3.544 | 0.018 |

| Y Oph | 1.234 | 4 | 7.2 | 100.1 | 114.6 | 3.808 | 0.028 |

| RZ Vel | 1.310 | 3 | 7.7 | 114.1 | 111.2 | 3.896 | 0.031 |

| Car | 1.551 | 7 | 9.7 | 173.0 | 100.7 | 4.176 | 0.046 |

| RS Pup | 1.617 | 10.3 | 193.9 | 98.2 | 4.256 | 0.053 |

1.6.2 Les vents radiatifs

La perte de masse liée aux vents stellaires joue un rôle important pour les étoiles chaudes. Or les Céphéides sont des étoiles plutôt froides avec une température effective , les vents radiatifs n’interviennent donc probablement pas dans notre cas.

Faisons cependant une analyse simple. La perte de masse due aux vents stellaires intervient lorsque la force créée par la pression de radiation devient plus forte que la force de gravitation. En faisant l’hypothèse que la force radiative est liée à la diffusion des photons par les électrons libres, on a :

Il est intéressant d’introduire le rapport entre cette force radiative et la force gravitationnelle , appelé facteur d’Eddington :

Si , la pression de radiation n’est pas assez forte pour former un vent stellaire. Le cas correspond au point critique où l’on définit la luminosité limite dite d’Eddington (). Une étoile dont la luminosité est supérieure à expulsera de la matière sous l’effet de la pression de radiation.

En reprenant l’échantillon de Céphéides précédent et en estimant leur luminosité à partir de la magnitude absolue111d’après le David Dunlap Observatory Catalogue of Galactic Classical Cepheids : http://www.astro.utoronto.ca/DDO/research/cepheids/cepheids.html (Fernie et al., 1995a), nous pouvons calculer . Ces valeurs sont reportées dans la Table 1.1. On constate que pour toutes les étoiles de l’échantillon. Une perte de masse par le seul mécanisme des vents radiatifs est donc exclue pour les Céphéides. Cependant un couplage avec un autre mécanisme d’éjection (pulsation) est tout à fait envisageable, le gaz déjà en déplacement sous l’effet du premier mécanisme peut ensuite être accéléré vers l’extérieur par la pression de radiation.

Les oscillations de la photosphère pourraient permettre la formation des environnements circumstellaires. Cependant l’amplitude des pulsations doit être importante pour vaincre à elle seul les effets de la gravité. Les ondes de choc se produisant dans l’atmosphère peuvent contribuer à l’éjection de masse. Ces chocs peuvent émerger par exemple lorsqu’une couche supérieure de la photosphère en contraction rencontre une couche inférieure toujours en expansion.

Des oscillations non-radiales peuvent également contribuer à la perte de masse de manière non-uniforme. Cependant il n’existe pas de preuves observationnelles sur de telles oscillations pour les Céphéides (d’après Moskalik et al., 2004, certaines Céphéides du LMC seraient excitées par des modes non-radiaux, mais cela n’a pas été confirmé). Elles sont donc toujours considérées comme étant soumises à des oscillations radiales. Mulet-Marquis et al. (2009) ont reconsidéré la théorie des pulsations non-radiales et arrivent à la conclusion que pour des étoiles de , seules des oscillations non-radiales devraient exister.

L’effet de la pulsation et des chocs couplées à la pression de radiation est le phénomène de perte de masse le plus envisagé actuellement (Neilson & Lester, 2008). Neilson et al. (2009, 2011) ont montré que la perte de masse via ces processus est une explication raisonnable à l’existence des enveloppes autour des Céphéides.

1.6.3 Le magnétisme

La présence d’une activité magnétique est assez incertaine pour les étoiles Céphéides. Si le champ est assez fort, il peut avoir une influence sur l’éjection de matière, mais cela n’a toujours pas été détecté, encourageant donc l’hypothèse d’un faible champ magnétique. Très peu de données existent à ce sujet et les mesures existantes pointent vers une activité magnétique faible, c’est à dire (Borra et al., 1981, 1984; Wade et al., 2002).

Le magnétisme semble donc peu probable comme mécanisme d’éjection de matière mais peut cependant intervenir dans la réorganisation de la matière éjectée par l’étoile. Toutefois, le manque de résolution spatiale actuel ne nous permet pas de vérifier cette possibilité.

1.6.4 La binarité

Le phénomène d’étoiles doubles ou multiples est très commun dans l’univers. Plus de des Céphéides classiques appartiennent à un système binaire ou multiple (Szabados, 1995). Bien que souvent négligé, l’effet dû à la présence d’un compagnon sur les mesures (photométrie, spectroscopie, …) ne doit pas être oublié. L’une des difficultés de leur détection est due au fait que les Céphéides sont assez éloignées et de surcroît très brillantes par rapport à leurs compagnons. De plus la séparation entre les deux objets est en général assez petite, impliquant que l’imagerie directe est impossible pour le moment. Par exemple pour FF Aql et W Sgr la séparation est et respectivement (Benedict et al., 2007).

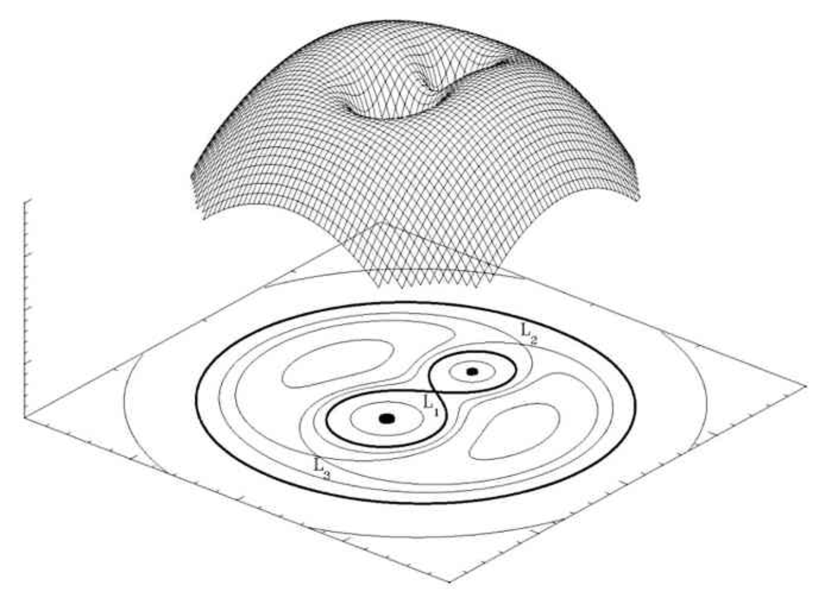

La formation d’une enveloppe circumstellaire par binarité n’est possible que dans certains cas. Si l’une des étoiles remplit entièrement son lobe de Roche, alors de la matière est transférée via le point de Lagrange vers l’autre composante plus massive (voir Annexe A.9). Comme le système est en rotation autour du centre de gravité, la matière "tombe" de façon spirale et forme alors un disque d’accrétion. Dans notre cas, cette hypothèse nécessite une composante compacte arrachant la matière de la Céphéide, mais à ce jour il n’existe pas d’indices observationnels pour confirmer cela. De plus, les systèmes binaires connus impliquant des Céphéides semblent être assez éloignés l’un de l’autre pour être des systèmes détachés, rendant cette hypothèse peu probable (Pietrzynski et al., 2010, pour un exemple de Céphéide double dans un système détaché dans le LMC).

Une autre possibilité serait liée à l’excentricité de l’orbite faisant qu’à chaque passage au périastre, le compagnon arracherait un peu de matière à la Céphéide. Comme le système n’est pas résolu, il est difficile de confirmer cette hypothèse.

1.7 Objectifs de la thèse : étude des enveloppes circumstellaires

Le statut de "chandelle standard" des Céphéides donne une importance supplémentaire à l’étude de leurs enveloppes circumstellaires. Le but de cette thèse est d’apporter des solutions observationnelles pour caractériser les paramètres physiques, identifier un éventuel rapport avec la pulsation et estimer leur influence sur l’étalonnage de la relation période–luminosité.

C’est un sujet nouveau dans le cadre des étoiles Céphéides puisque ces environnements circumstellaires n’ont été détectés que récemment (Kervella et al., 2006). Cela m’a donc permis d’orienter mes recherches vers plusieurs techniques d’observation et diverses gammes de longueur d’onde. À la vue des premiers résultats montrant une taille de quelques rayons stellaires, les techniques de la haute résolution angulaire semblent nécessaires à l’étude de ces environnements. De plus, pour réduire le contraste entre l’étoile et l’enveloppe, des longueurs d’onde supérieures à sont préférables.

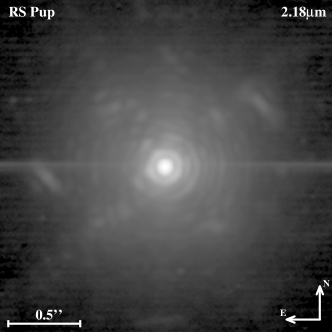

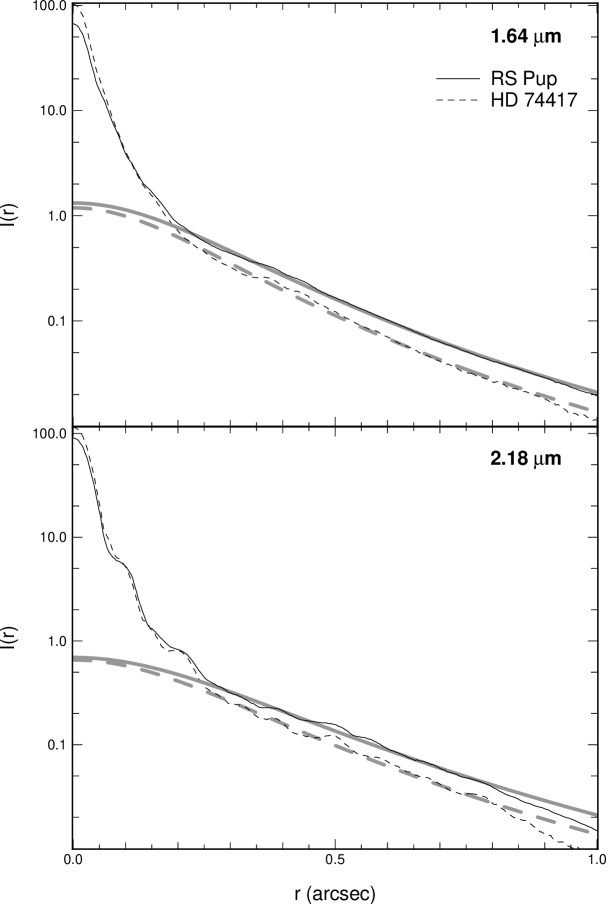

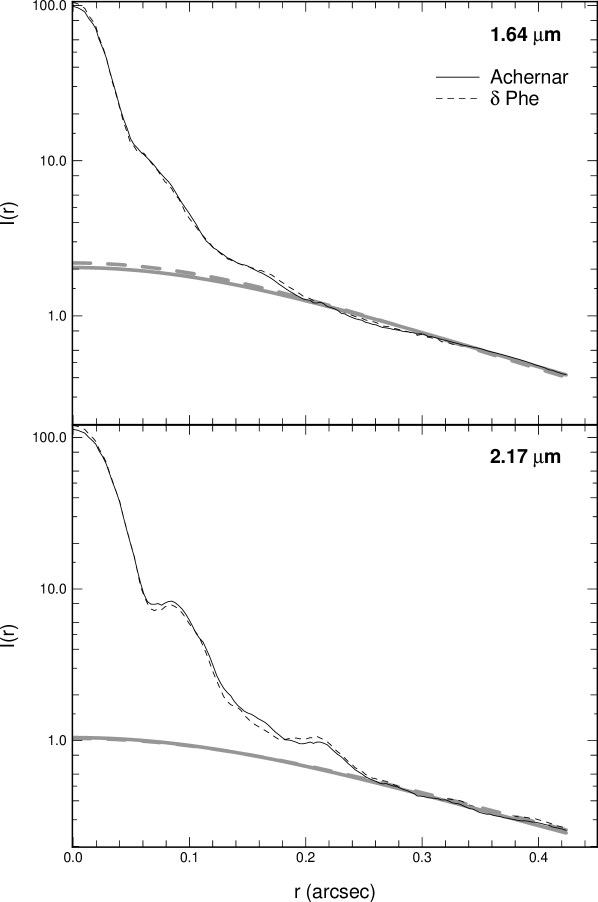

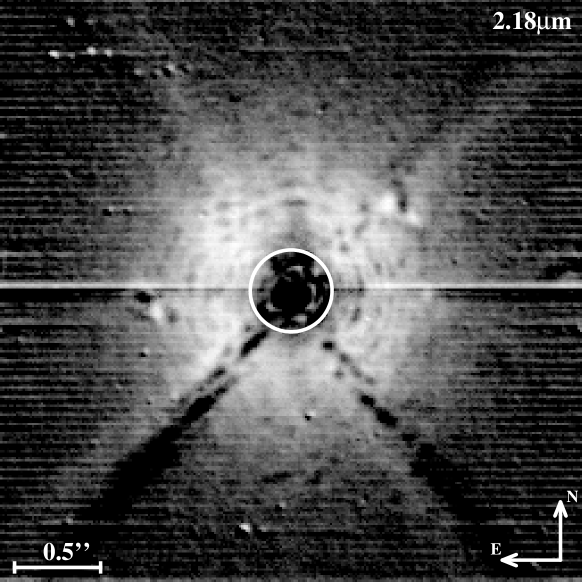

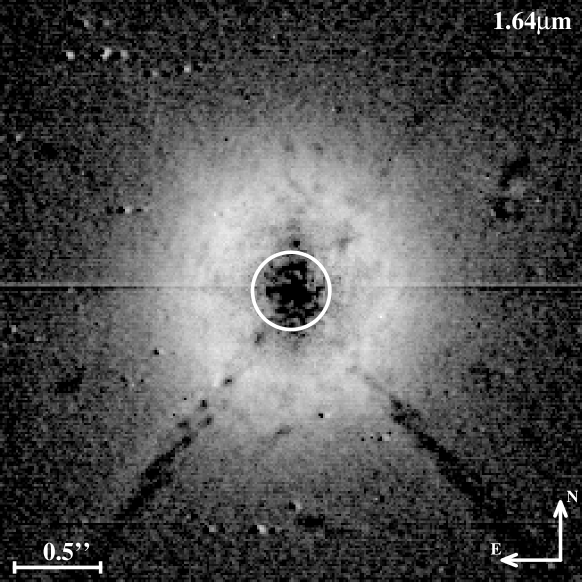

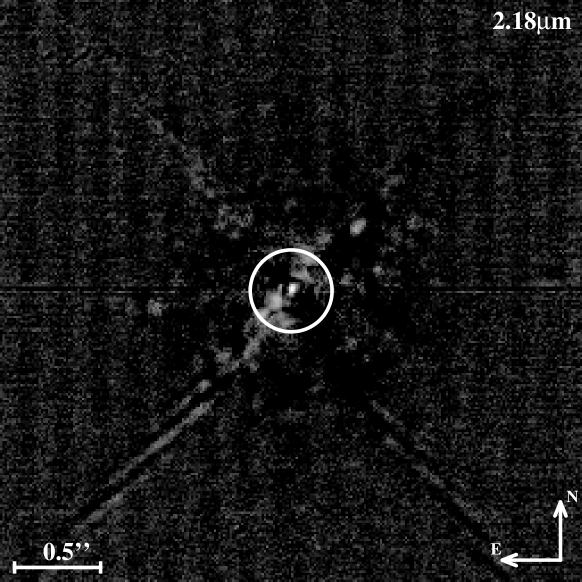

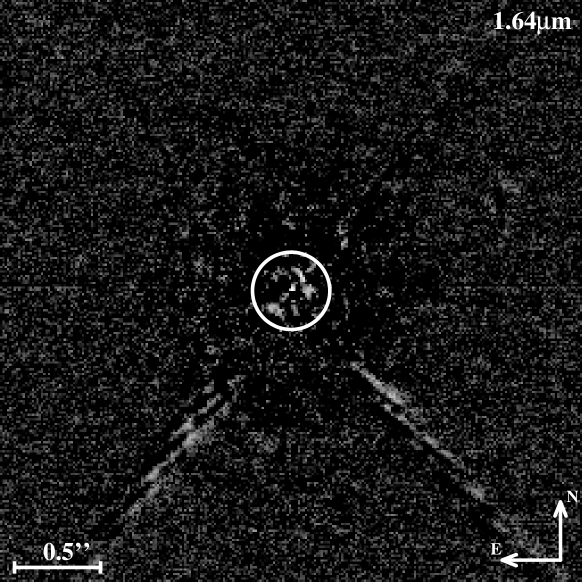

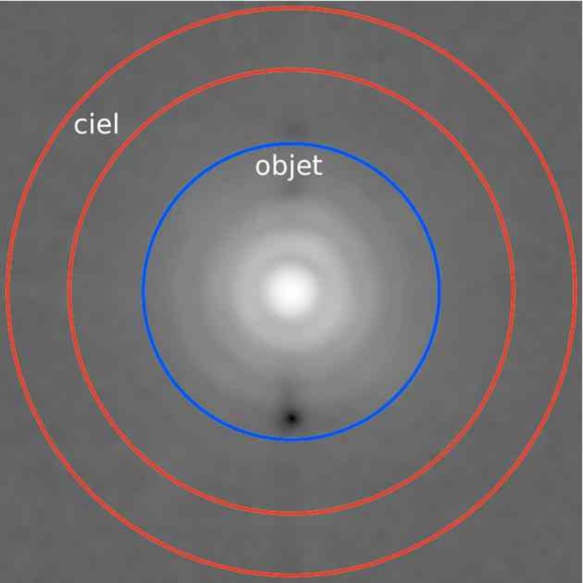

Dans un premier temps je parlerai d’observations de l’enveloppe étendue de la Céphéide RS Puppis en imagerie par optique adaptative avec NACO, couplée à un mode d’observation dit "cube". Cette étude m’a permis de déduire le rapport de flux entre l’enveloppe et la photosphère de l’étoile dans deux bandes étroites centrées sur et . De plus grâce au mode cube, j’ai également pu effectuer une étude statistique du bruit de speckle me permettant d’étudier une éventuelle asymétrie.

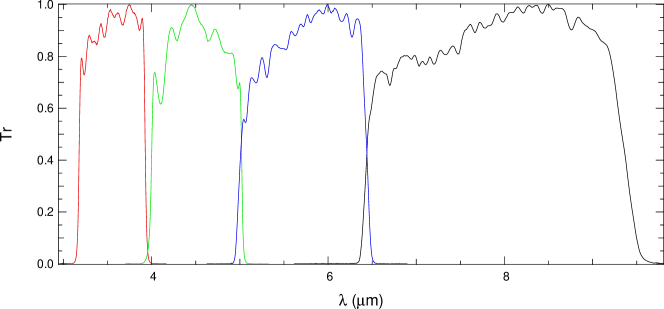

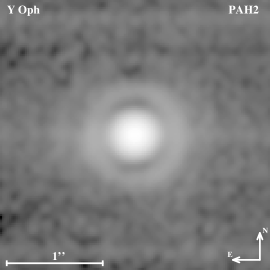

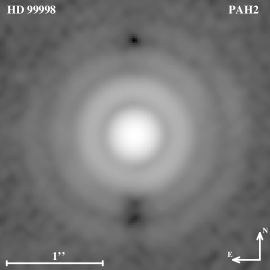

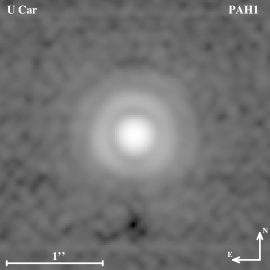

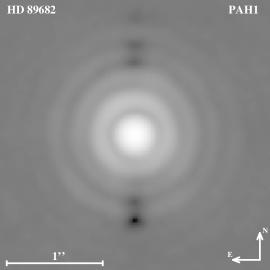

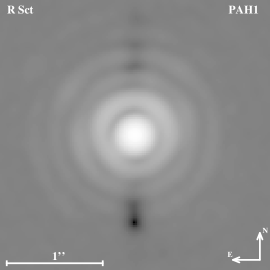

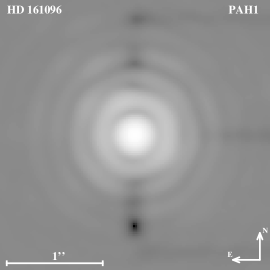

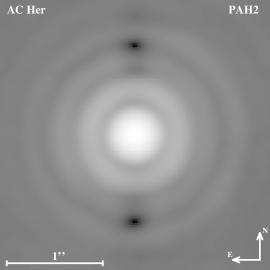

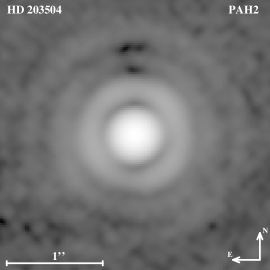

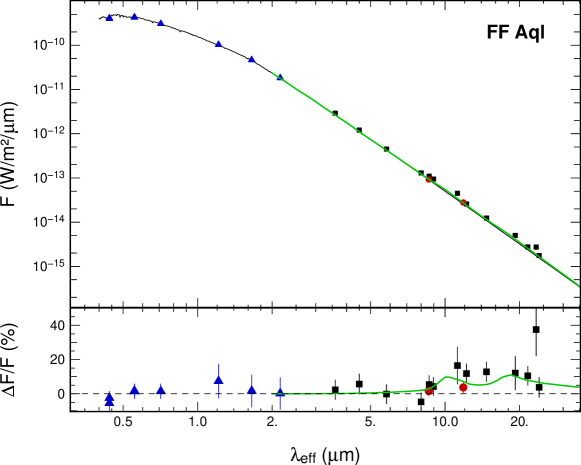

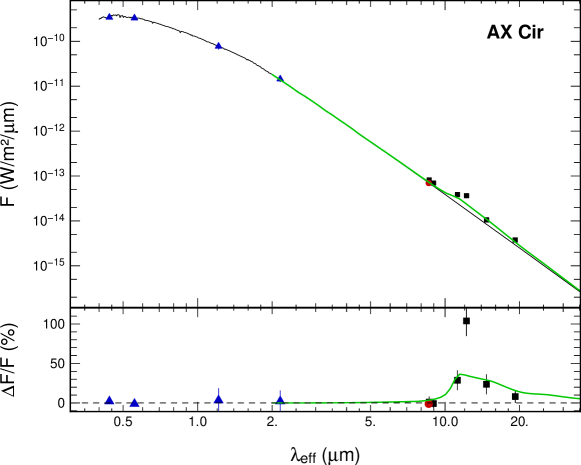

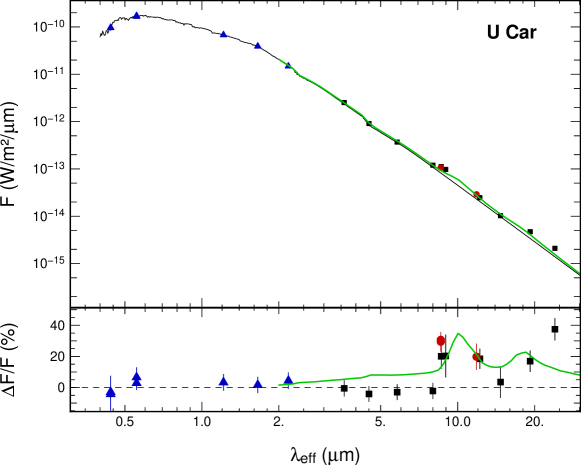

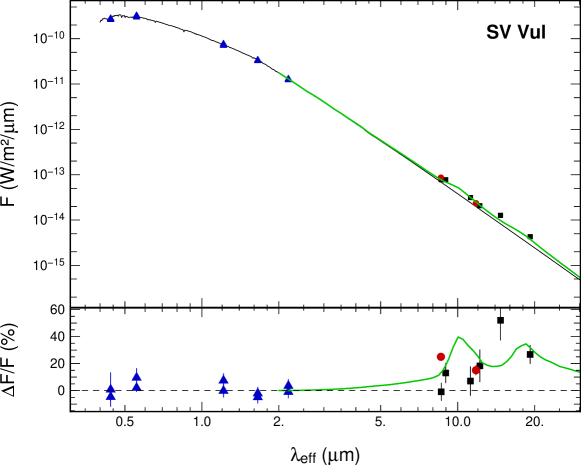

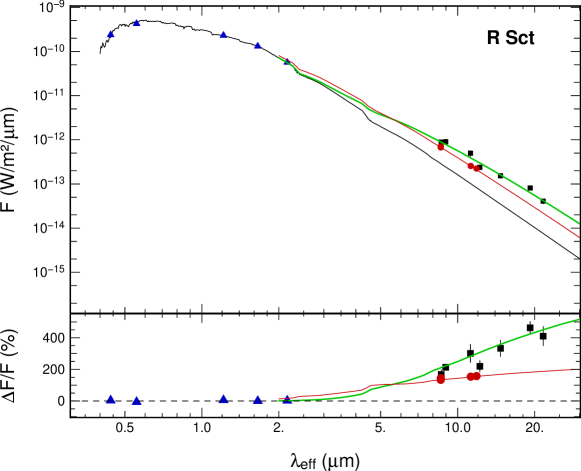

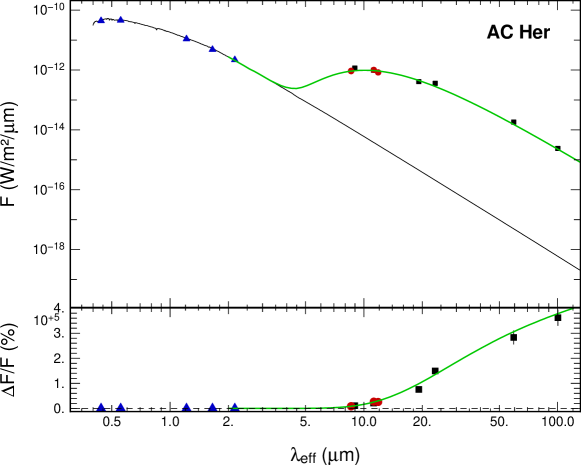

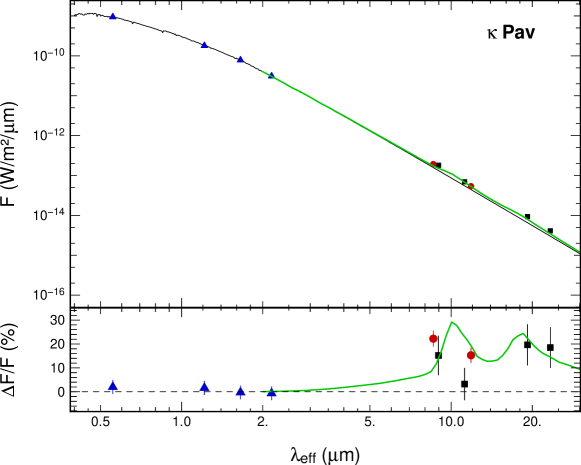

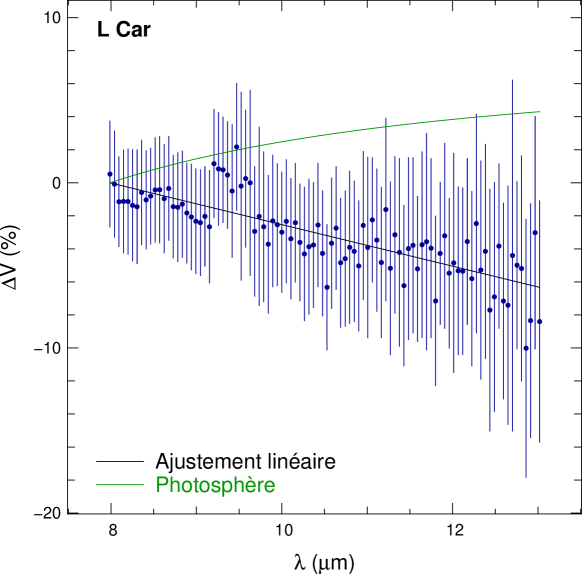

Dans un second temps, j’utilise des données VISIR pour étudier la distribution d’énergie spectrale d’un échantillon de Céphéides. Ces images, qui sont limitées par la diffraction, m’ont permis d’effectuer une photométrie précise dans la bande et de mettre en évidence un excès infrarouge lié à la présence d’une composante circumstellaire. D’autre part en appliquant une analyse de Fourier j’ai montré que certaines de ces composantes sont résolues.

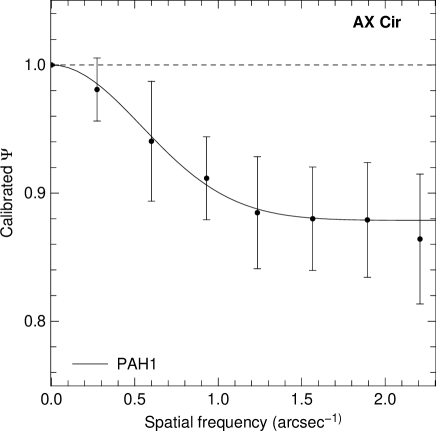

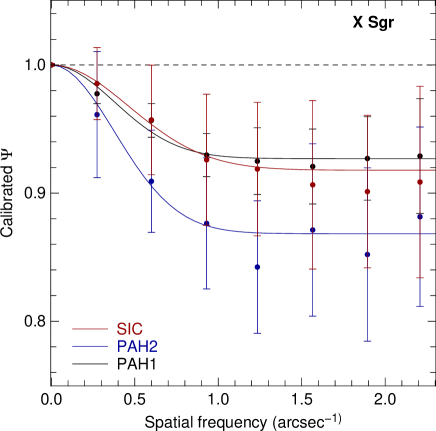

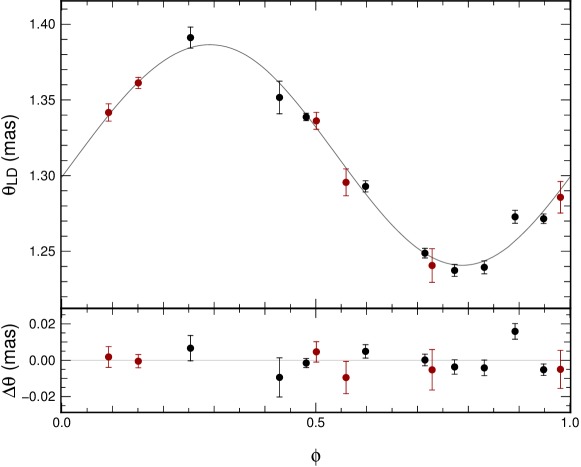

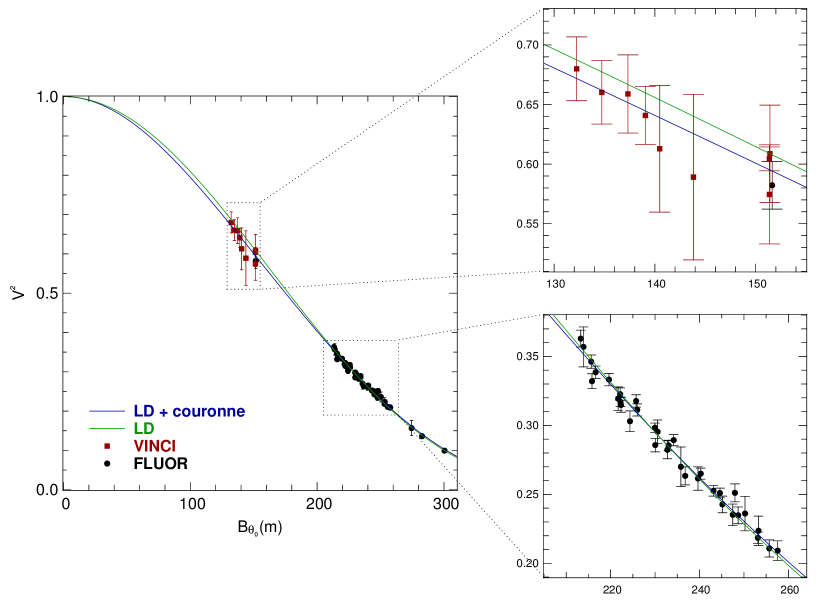

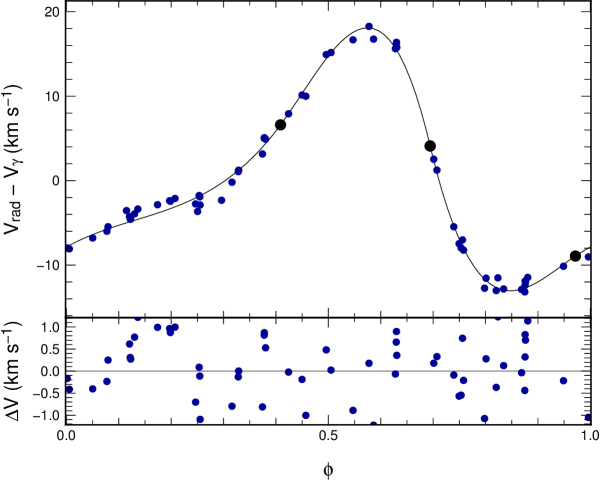

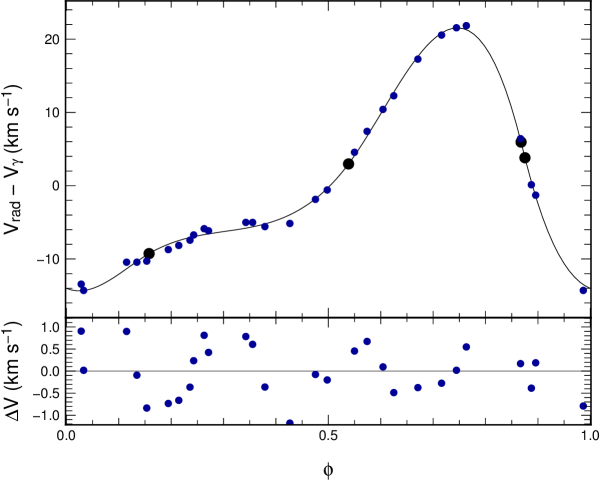

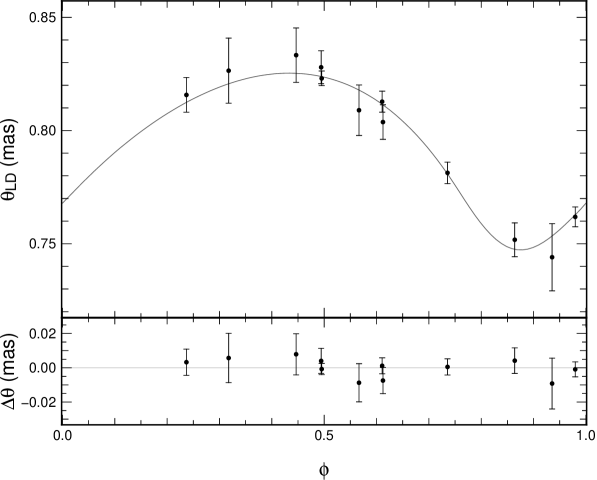

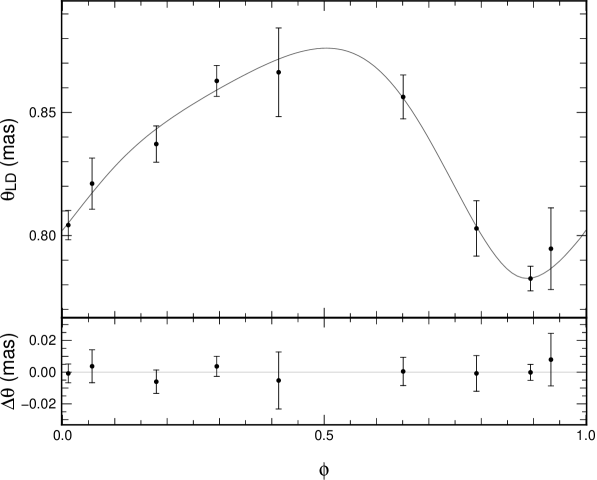

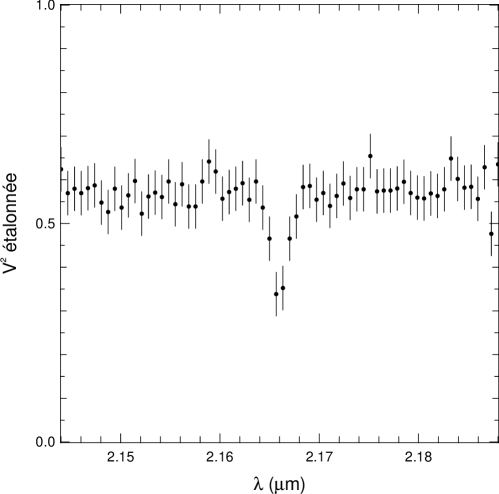

Je poursuis ensuite l’étude de ces enveloppes en passant à une plus haute résolution spatiale grâce à l’interférométrie. J’ai exploré la bande avec l’instrument de recombinaison FLUOR pour un échantillon de Céphéides. Les données étant récentes (dernières observations en août 2011), elles sont toujours en cours de réduction et d’analyse, et je ne présenterai donc que certains premiers résultats. Grâce à de nouvelles données sur l’étoile Y Oph, j’ai approfondi l’étude de son enveloppe circumstellaire. En utilisant un modèle d’étoile entourée d’une couronne sphérique, j’ai déterminé une taille angulaire de mas et une profondeur optique de . Pour deux autres Céphéides, U Vul et S Sge, j’ai appliqué la méthode de Baade–Wesselink afin d’estimer une première mesure directe de leur distance. J’ai trouvé une distance de pc et pc , respectivement pour U Vul et S Sge, ainsi qu’un rayon linéaire moyen et respectivement. L’étude interférométrique se conclut par une estimation du diamètre angulaire de la Céphéide R Sct.

Je terminerai ce manuscrit par des conclusions liées à l’application des diverses techniques d’observations et j’exposerai les perspectives possibles sur les Céphéides et leur enveloppe circumstellaire.

Chapitre 2 Imagerie à haute résolution spatiale: Optique adaptative et "lucky-imaging"

2.1 Introduction

L’observation depuis l’espace est idéale en astronomie, mais malheureusement un télescope spatial coûte cher et on observe donc le plus souvent depuis le sol. Le handicap pour un télescope terrestre est la turbulence atmosphérique qui a pour effet de limiter la résolution spatiale, rendant un télescope de 10 m pas plus efficace qu’un télescope de quelques centimètres de diamètre. Ce phénomène de turbulence est observable à l’œil nu lorsqu’on contemple le ciel nocturne, et se traduit par une impression de scintillement des étoiles.

La turbulence dans l’atmosphère est liée aux mouvements de masses d’air de différentes températures. Ces mouvements aléatoires produisent des variations d’indice de réfraction de l’air qui altèreront légèrement la trajectoire des photons, provoquant une dégradation de l’image. On surmonte ce problème de dégradation en corrigeant les fluctuations avec un système d’optique adaptative. L’idée originelle d’un tel système provient de Babcock (1953) qui affirma qu’il était possible de corriger la déformation d’une image si l’on connaît la manière dont elle est déformée. Ce n’est que vers la fin des années 80 que le premier système d’optique adaptative (OA) appliqué à l’astronomie voit le jour. Le premier résultat prometteur est présenté par Rousset et al. (1990) et rapportait la résolution d’un système binaire.

Une onde plane entrant dans l’atmosphère se voit déformée après sa traversée. Un système d’OA mesure cette déformation causée par la turbulence et la corrige en temps réel pour obtenir une meilleure qualité d’image. Les éléments clefs d’un tel système sont l’analyseur de front d’onde, le miroir déformable et le calculateur. Bien que performants de nos jours, ces sous-systèmes ont leurs limitations. Ils dépendent fortement de la vitesse caractéristique de la turbulence et actuellement, la correction n’est possible que dans le visible et le proche infrarouge, où les effets de la turbulence sont moindres. La source observée doit également être brillante pour permettre une bonne correction, ce qui n’est malheureusement pas souvent le cas. On alors recours à une étoile prise comme référence (naturelle ou artificielle) pour mesurer la déformation du front d’onde.

Bien qu’efficace, une OA n’est pas parfaite et la correction de la déformation n’est pas toujours optimale. Les variations temporelles de la turbulence (à une échelle de quelques millisecondes) produisent des variations de qualité de la correction. Ainsi le front d’onde sera d’autant mieux corrigé que la turbulence sera faible. Lors d’une observation à travers une atmosphère turbulente, cette variation est moyennée sur le temps d’acquisition, menant à une résolution spatiale inférieure à la limite de résolution du télescope. Ceci peut être amélioré en enregistrant des images de temps d’exposition assez court (pas trop quand même pour permettre à l’OA de fonctionner), dans le but de "figer" la turbulence atmosphérique. Ce procédé est connu sans utilisation d’une OA comme "lucky-imaging". Avec cette technique, nous pouvons sélectionner les images les moins altérées par la turbulence. Il est également possible de combiner cette technique à un système d’OA, dont on peut choisir les meilleures images corrigées. La résolution atteinte est proche de la limite de résolution du télescope et meilleure qu’avec une image longue pose avec OA.

En raison de sa petite taille angulaire, une haute résolution spatiale est nécessaire pour obtenir une image de l’enveloppe circumstellaire autour d’une Céphéide. Une image dégradée par la turbulence peut facilement empêcher la détection d’une enveloppe. D’un autre coté, la correction partielle d’une OA peut également entraîner la formation d’un "halo" qui peut, pour des scientifiques moins expérimentés dans ce domaine, facilement être confondu avec un environnement circumstellaire.

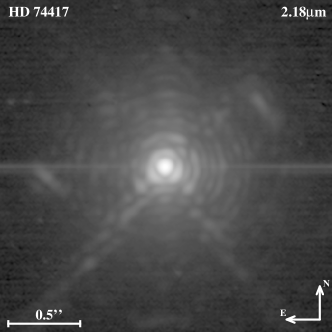

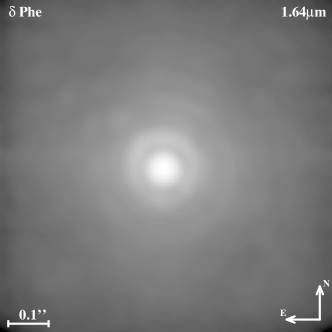

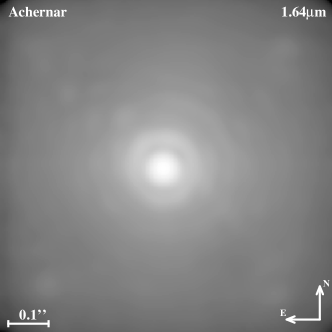

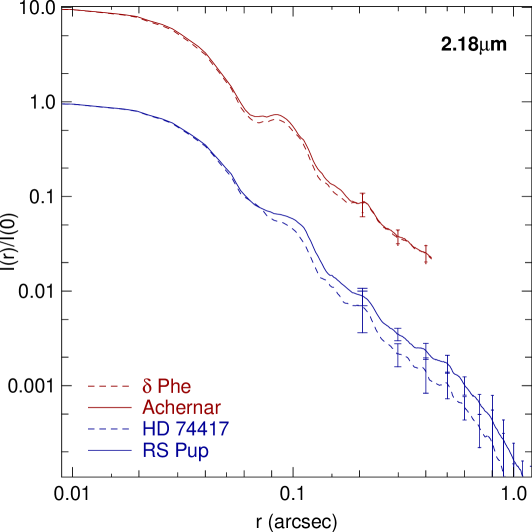

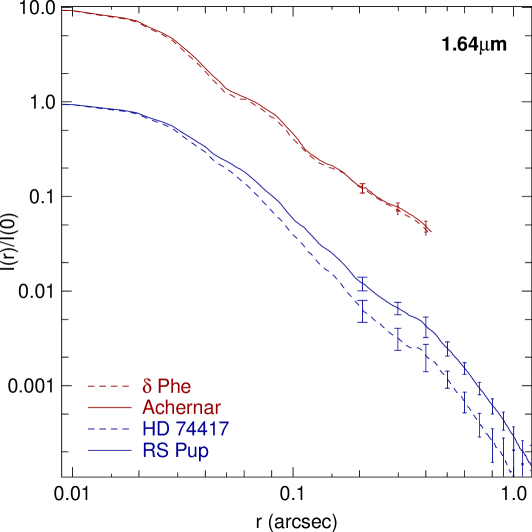

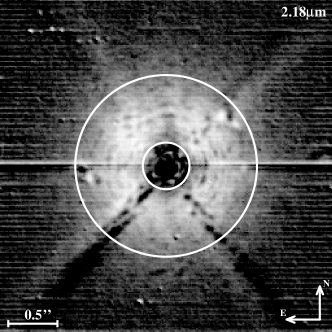

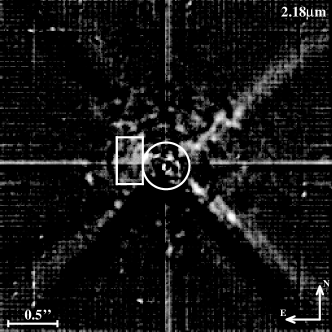

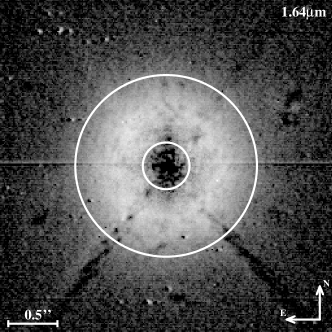

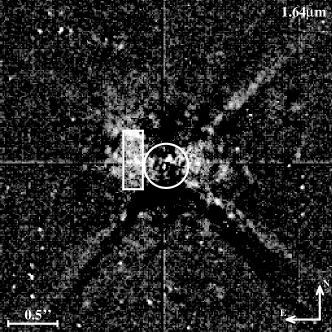

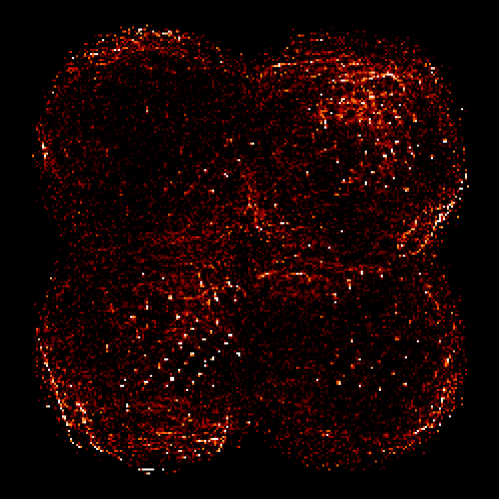

J’ai été amené durant mon travail de thèse à réduire les données de l’instrument NACO du VLT. Cet instrument est doté d’une optique adaptative (NAOS, Rousset et al., 2003) et permet plusieurs modes d’observations. Mes données concernent la Céphéide RS Pup, et ont été obtenues en mode "cube" aux longueurs d’onde de et . Dans un premier temps, je parlerai d’une manière non-exhaustive de l’optique adaptative, en prenant comme exemple le système NAOS, le but étant d’exposer les paramètres fondamentaux et le principe de fonctionnement. La technique de "lucky-imaging" sera ensuite introduite et testée sur quelques exemples. La Section 2.5 concerne l’application simultanée de l’OA et du "lucky-imaging" à la Céphéide RS Pup. Je développerai mes méthodes d’analyses et mes résultats qui ont donné lieu à une publication dans la revue Astronomy & Astrophysics (Annexes A.11).

2.2 Principe de l’optique adaptative

Dans cette partie j’expose brièvement les bases de l’optique adaptative. Cette section n’a pas pour but de redémontrer la théorie de la turbulence, mais plutôt de se faire une idée sur le principe général et les paramètres de base. Je renvoie le lecteur vers des revues comme Roddier (2004) ou Beckers (1993) pour une théorie plus exhaustive.

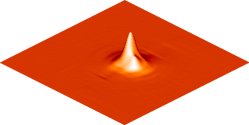

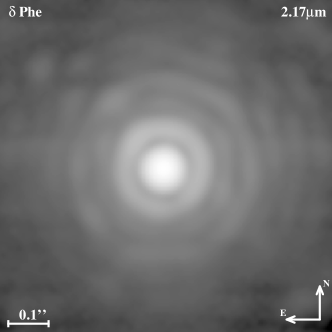

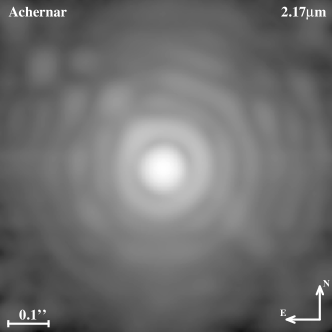

2.2.1 Fonction d’étalement de point idéale

La résolution d’un télescope est imposée par la nature ondulatoire de la lumière. L’image d’un point source est donnée par la théorie de la diffraction et est nommée fonction d’étalement de point (FEP, ou PSF en anglais). Considérons une onde plane arrivant sur un télescope composée d’un miroir circulaire, l’intensité observée au foyer, appelée figure de diffraction, est :

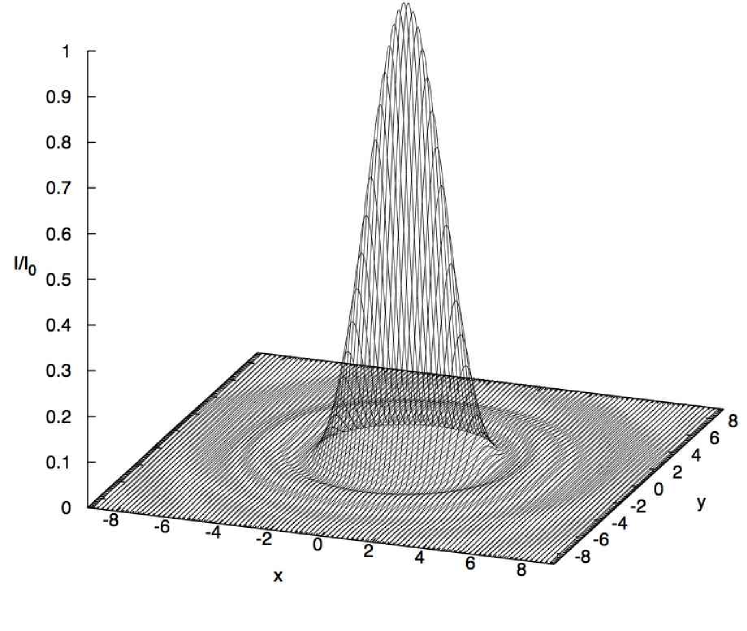

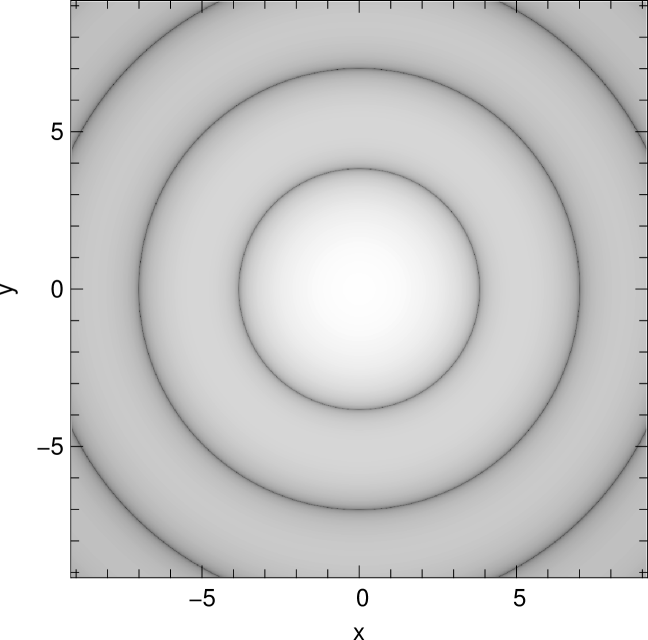

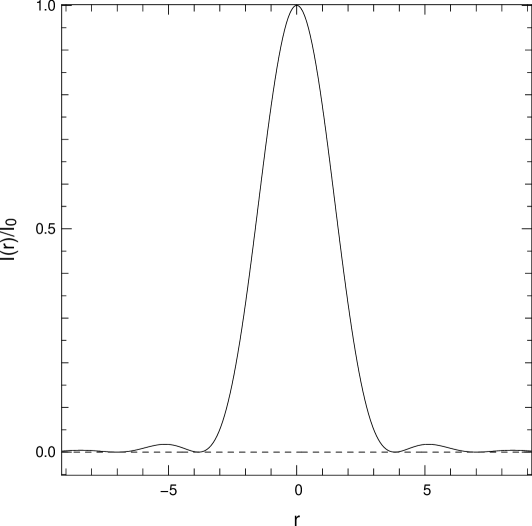

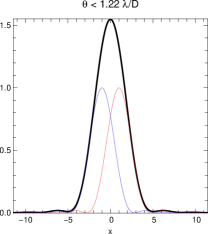

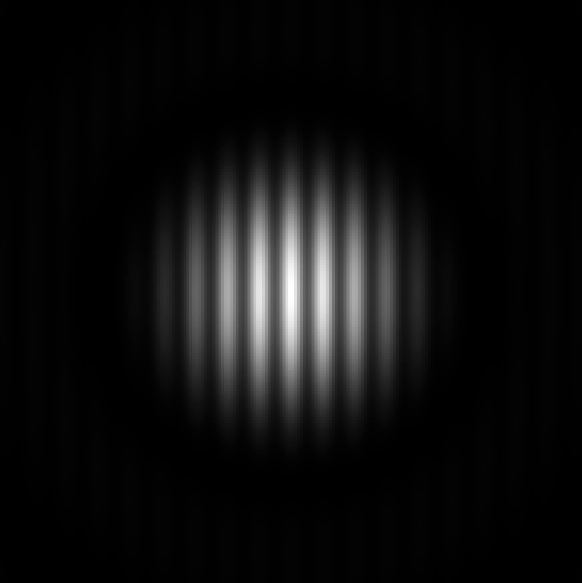

où , les coordonnées au foyer, le diamètre du télescope, la longueur d’onde et la distance focale. La FEP, également appelée fonction d’Airy, est tracée sur la Fig. 2.1 pour un télescope de diamètre , et .

La capacité d’un télescope à imager à son foyer deux points sources séparées dépend de son diamètre, de la longueur d’onde d’observation et de la séparation entre ces deux points. Le premier anneau de la FEP est défini comme la limite de résolution d’un télescope par Lord Rayleigh. La résolution angulaire en radian a pour expression . Un objet de taille sera considéré comme résolu par le télescope. Différents cas sont présentés sur la Fig. 2.2 pour deux points sources séparées d’un angle .

2.2.2 Fonction d’étalement de point réelle

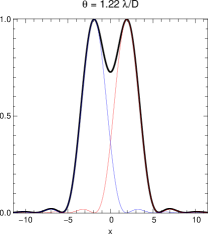

Malheureusement depuis le sol, il est difficile d’atteindre cette résolution à cause de la turbulence atmosphérique. Le front d’onde est déformé par sa traversée de l’atmosphère et n’est plus plan. La turbulence dévie légèrement les rayons lumineux, comme le montre le schéma de la Fig. 2.3. Il en résulte que chaque point de l’image est la superposition de plusieurs fronts d’onde individuels formant des images distinctes (appelée tavelures ou speckles en anglais). D’un point de vue mathématique, la turbulence se traduit par des variations de phase de l’onde. Plus ces variations sont grandes et plus l’image est dégradée.

La distance caractéristique sur laquelle l’onde incidente reste suffisamment en phase pour produire une figure de diffraction est appelée paramètre de Fried. Pour des bons sites d’observations, ce paramètre est de l’ordre de – dans le visible. La largeur de la FEP, également appelé "seeing", sera alors donnée par . Un télescope de taille sera donc limité par la diffraction alors que si il sera limité par la turbulence, comme le montrent les images de la Fig. 2.3 pour une longue et courte pose.

Dans le modèle de Kolmogorov qui décrit les perturbations du front d’onde introduites par l’atmosphère, ce paramètre a pour expression :

où est la distance angulaire de la source par rapport au zénith et le profil de turbulence en fonction de la hauteur . On remarque que augmente avec la longueur d’onde (pour , on aura ).

Le seeing est l’un des paramètres le plus important lors des observations car c’est un indicateur de la qualité du ciel. Les meilleurs observatoires ont un seeing de l’ordre de – en visible.

2.2.3 Shack-Hartmann et miroir déformable

Les ingrédients nécessaires à l’amélioration du front d’onde sont un analyseur, un calculateur et un système de correction. Il existe différents types d’analyseur de surface d’onde (Shack-Hartmann, de courbure, à pyramide) mais je n’évoquerai ici que le principe d’un analyseur de type Shack-Hartmann (SH) car c’est ce dont est composé le système NAOS.

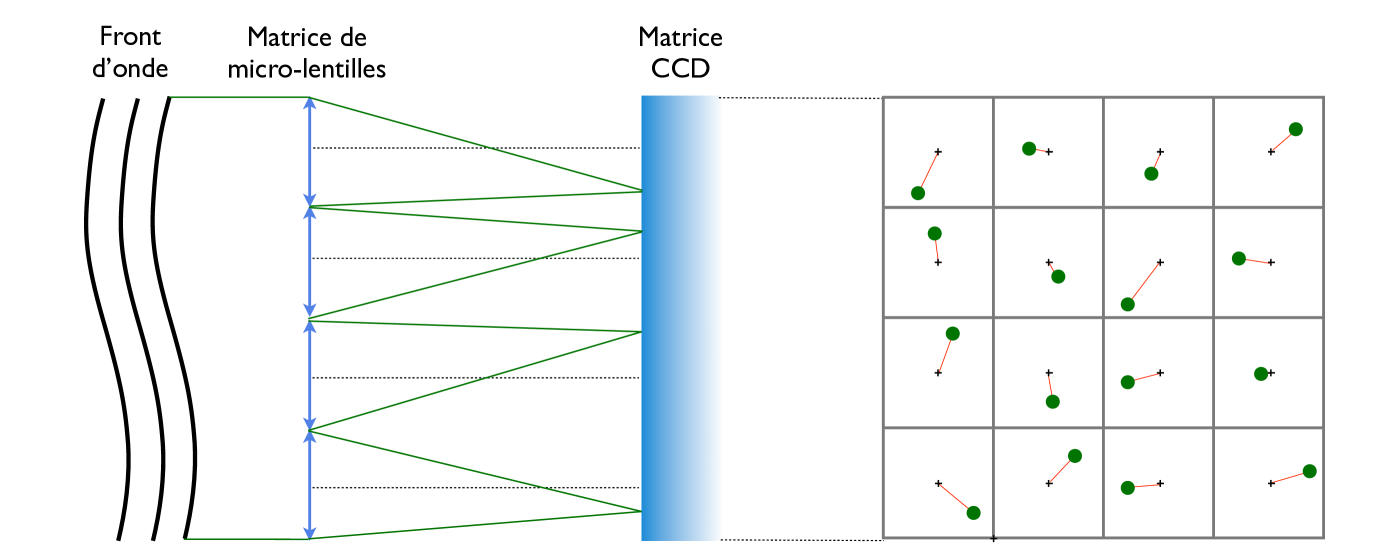

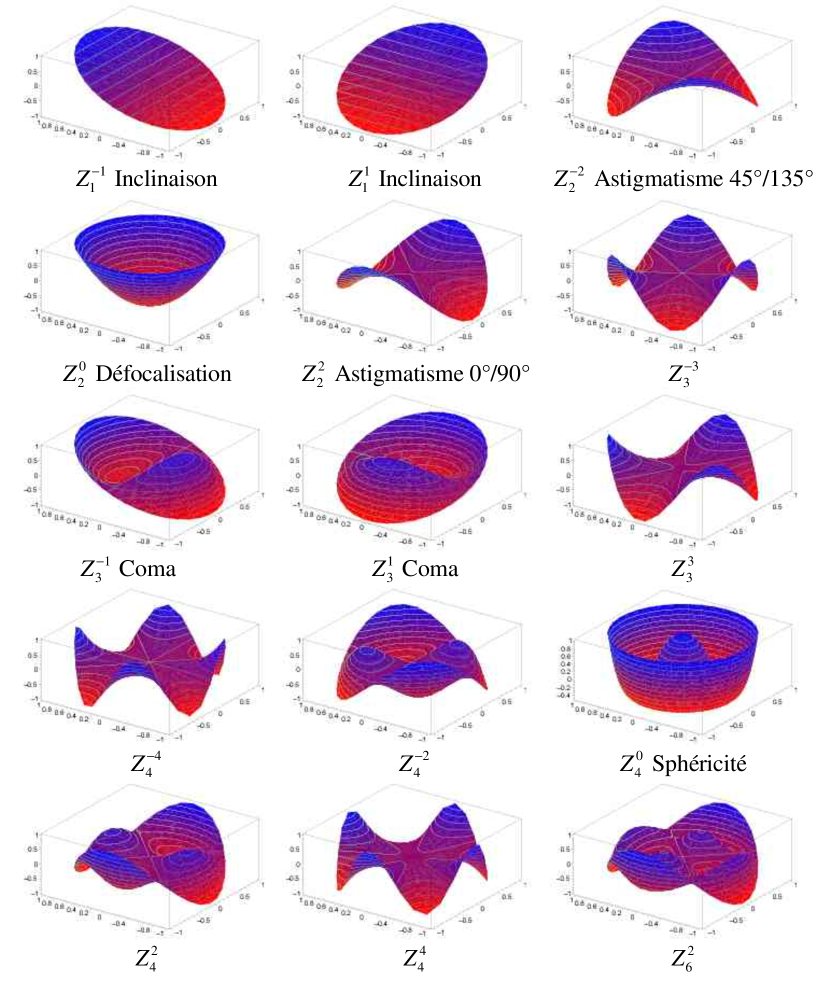

Un SH décompose le front d’onde en fronts d’ondes élémentaires afin d’en déterminer leur orientation. Son principe est schématisé sur la Fig. 2.4. Au moyen de micro-lentilles, le front d’onde est échantillonné puis imagé sur un sous-ensemble de pixels d’une matrice CCD appelé sous-pupille. La pente locale du front d’onde est estimée en mesurant dans chaque sous-pupille le déplacement de la tache lumineuse par rapport au centre. On remonte ensuite à la forme du front d’onde en approximant ces déformations par des séries de polynômes, généralement sur la base des polynômes de Zernike (également appelés modes, voir annexe A.10). On se doute que plus nous mettrons de sous-pupilles et de modes, meilleure sera la correction. À noter également que le premier mode de ces perturbations (et le plus important) concernant l’inclinaison du front d’onde (tip-tilt) n’est pas corrigé par le SH, mais plutôt par un miroir plan à mouvement rapide placé en amont.

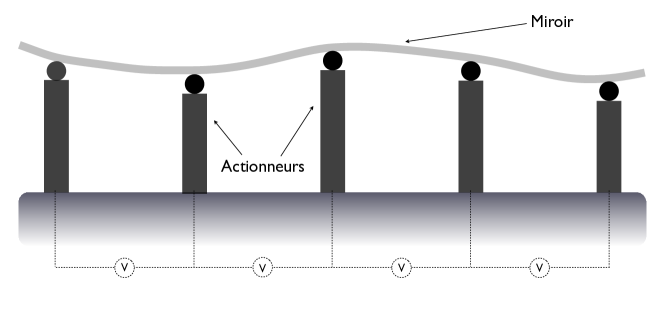

Une fois le front d’onde connu, il faut le corriger et ce en temps réel. Cette correction n’est pas des plus simples puisqu’elle doit se faire sur un temps très court, de l’ordre de quelques millisecondes, à cause de l’évolution de l’atmosphère. On définit (hypothèse de Taylor) le temps de cohérence comme l’intervalle de temps où l’atmosphère n’évolue pas (ou très peu ; représente la vitesse moyenne du vent). La correction doit donc se faire en un temps , impliquant un temps de calcul assez court (pour un seeing moyen dans le visible, et on a ). Cette correction est ensuite appliquée sur un système de miroir déformable, qui a été inventé dans le but d’inverser la forme du front d’onde analysé sous l’effet d’un signal électrique. Comme le montre le schéma de la Fig. 2.5, ce type de miroir est assez flexible et est monté sur des actionneurs piézoélectriques qui permettent la déformation de sa surface. Cela permet de récupérer un front d’onde plan en sortie.

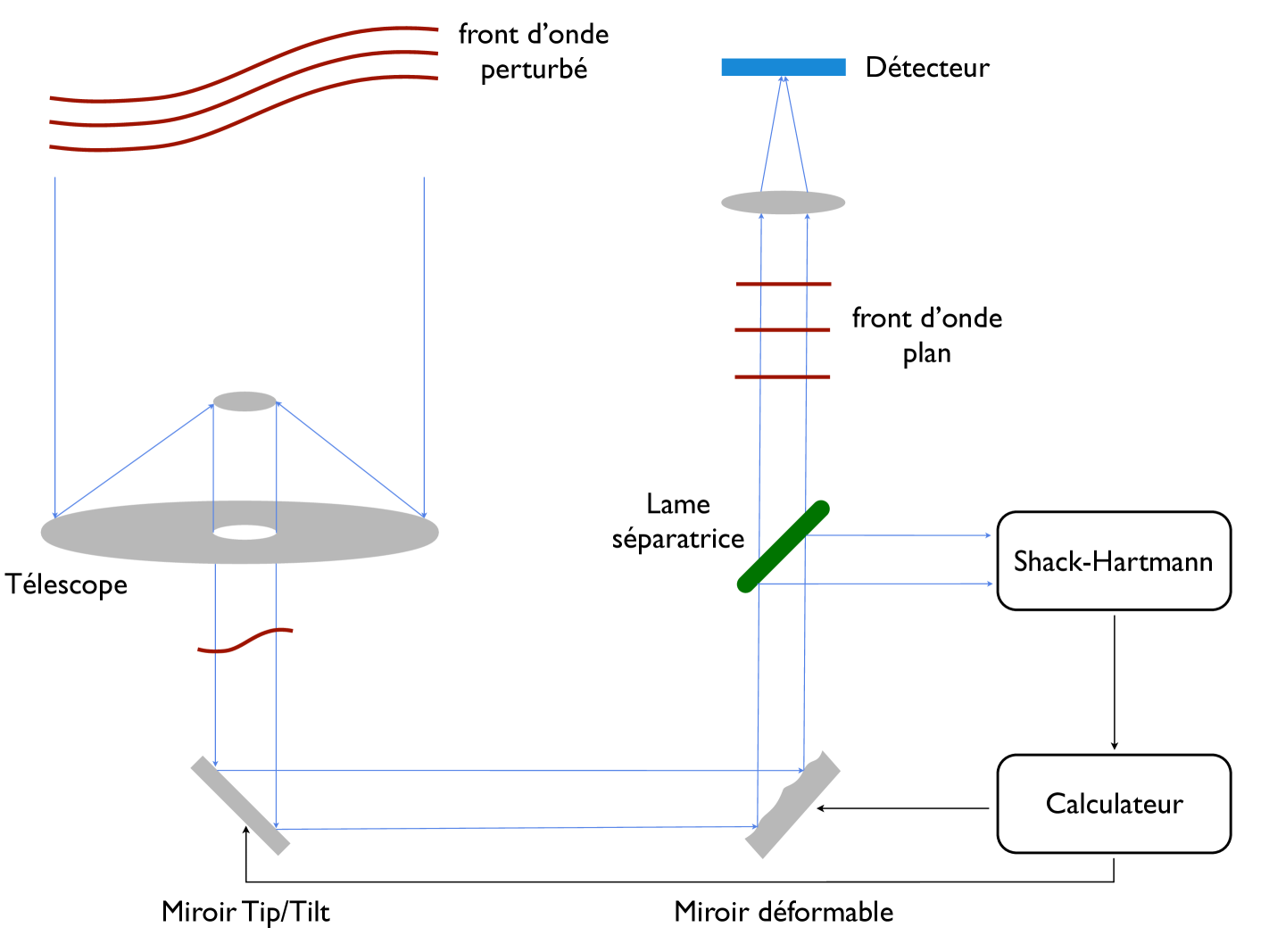

Tous ces systèmes forment l’optique adaptative. Son principe général est schématisé sur la Fig. 2.6. La lumière arrive au télescope, passe par un miroir plan, dont la fonction est de corriger du tip–tilt (inclinaison du front d’onde), puis parvient au miroir déformable. Une fraction du flux est ensuite prélevée grâce à une lame séparatrice et envoyée vers l’analyseur. Le front d’onde est reconstruit par un ordinateur qui interpole chaque sous-pupille par des polynômes de Zernike avant de les combiner linéairement. La correction à appliquer est par la suite transmise via des signaux électriques au miroir déformable puis au miroir de tip–tilt. Ce procédé forme un système dit à boucle fermée.

Plus le nombre de polynômes de Zernike sera grand, plus il traduira des aberrations d’ordre élevé et donc des surfaces d’ondes de plus en plus complexes. Mais pour des raisons de temps de calcul, le nombre de polynômes que l’on utilise est limité. Certains ordres élevés ne sont donc pas corrigés, entraînant la formation de speckles résiduels ou d’un halo autour du pic central. Le nombre de modes que l’on peut corriger dépend également du nombre d’actionneurs (et du nombre de sous-pupilles) et sont fonctions de la surface collectrice (télescope) et de par la relation . On utilise également pour une bonne qualité de correction, une fréquence d’échantillonnage temporelle de l’ordre de (soit pour et ).

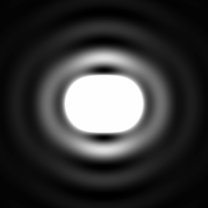

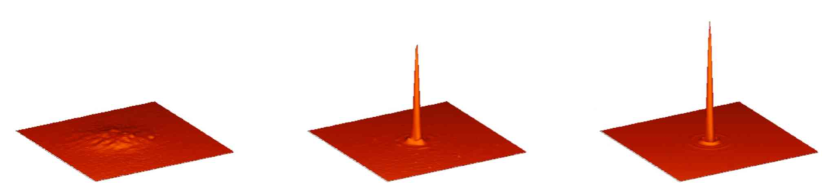

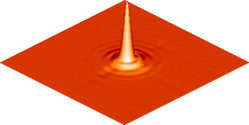

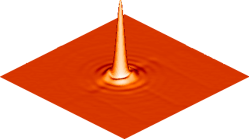

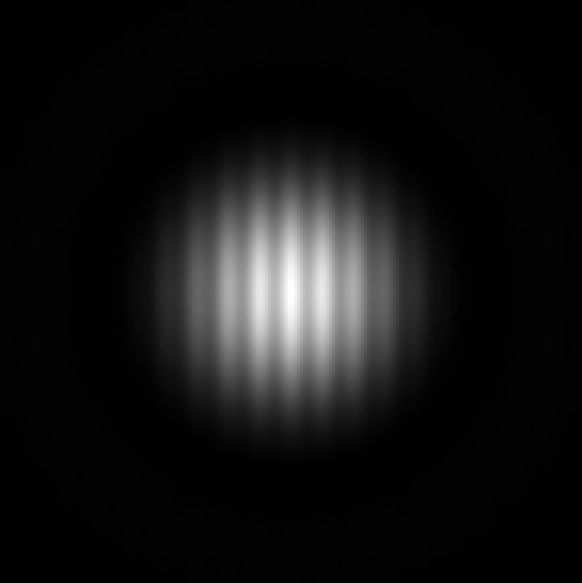

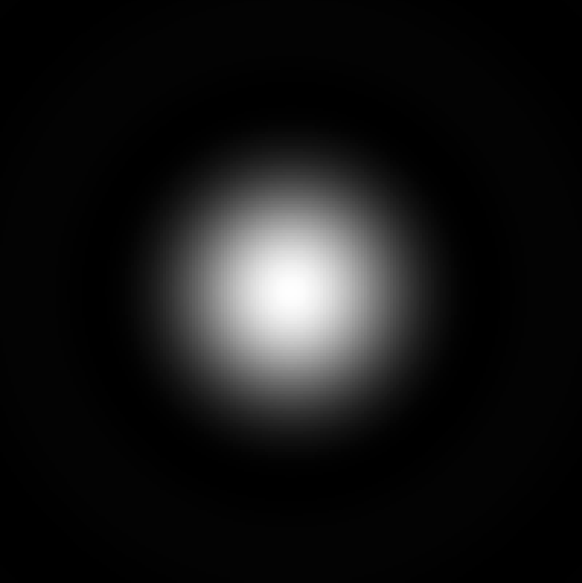

Pour estimer la performance de l’OA, un paramètre appelé rapport de Strehl () a été défini. Il représente le rapport entre le pic d’intensité mesuré par le pic d’intensité théorique. Sur de bons sites d’observations, on peut obtenir à . On parle également parfois d’énergie cohérente qui correspond à l’énergie contenue dans le pic central sur l’énergie totale. L’énergie cohérente est un bon indicateur du car c’est une mesure de l’énergie reconcentrée vers le pic central par l’AO. Des exemples de correction en bande sont illustrées sur la Fig. 2.7 pour un télescope de avec , , 185 actionneurs et une fréquence d’échantillonnage de . La première image n’a pas subi de correction, l’image du milieu a été corrigée par OA avec un rapport de Strehl de et la dernière image représente la figure de diffraction pour comparaison ( par définition).

Pour de bonnes performances, une OA nécessite un objet brillant (à cause du flux qui est divisé dans les sous-pupilles de l’analyseur) et ponctuel (objet brillant et ponctuel = étoile). Parfois les étoiles que l’on souhaite étudier remplissent ces critères et sont donc elles-mêmes utilisables comme références pour la correction du front d’onde. Dans le cas contraire, deux autres solutions sont possibles. Une autre étoile peut être utilisée comme référence mais dans ce cas elle doit être assez proche de l’objet d’étude, de telle sorte qu’elle subisse les mêmes perturbations de front d’onde. On définit un angle limite appelé angle d’isoplanétisme (dans le cas d’une seule couche turbulente et où représente sa hauteur moyenne), tel que tout objet situé à l’intérieur de cet angle traverse la même atmosphère ( pour et ). Mais parfois il n’y a pas d’étoiles assez brillantes et proches que l’on puissent utiliser, il faut alors en créer une. Comme nos moyens technologiques (et théorique) ne nous permettent pas de former une étoile à nos besoins, on se contente d’en produire une artificiellement grâce à un laser. Le procédé consiste à pointer une direction proche de l’objet à étudier avec un laser dans le but de stimuler une couche atmosphérique. L’une des couches possibles est celle de sodium, située à environ d’altitude, où l’émission stimulée sera utilisée comme source de référence. Cependant utiliser une étoile artificielle à quelques inconvénients. Pour citer seulement un exemple, l’altitude finie de l’étoile artificielle produit un défaut d’anisoplanétisme car son front d’onde n’est plus plan mais sphérique (contrairement à une étoile situé à l’infini). Bien que des solutions existent, une étoile naturelle est toujours préférable comme source de référence.

Les performances d’une OA dépendent de paramètres comme le seeing, la masse d’air, la vitesse de la turbulence, … Le rapport de Strehl est donc fonction du temps et il n’est pas toujours facile d’obtenir une FEP à la limite de diffraction. L’atmosphère évolue très rapidement (de l’ordre de la milliseconde), sur un temps parfois inférieur au temps d’exposition, empêchant dès lors d’atteindre la résolution angulaire limite du télescope. Une des possibilités est de diminuer le temps d’exposition pour essayer de "figer" l’atmosphère : c’est le principe du lucky–imaging.

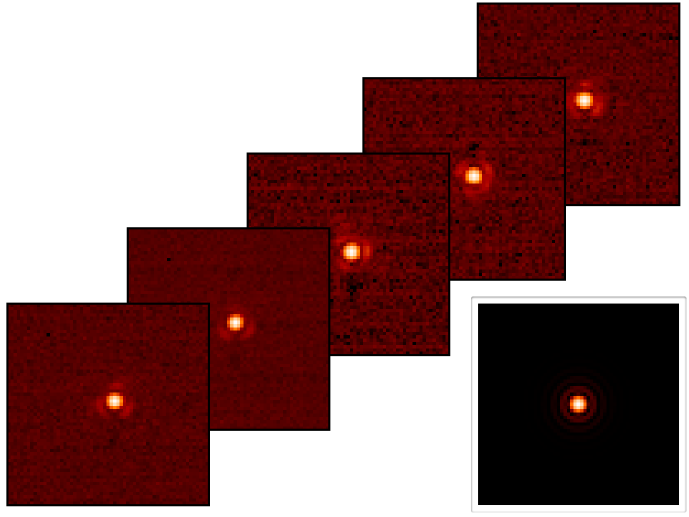

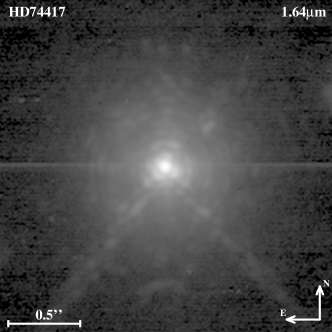

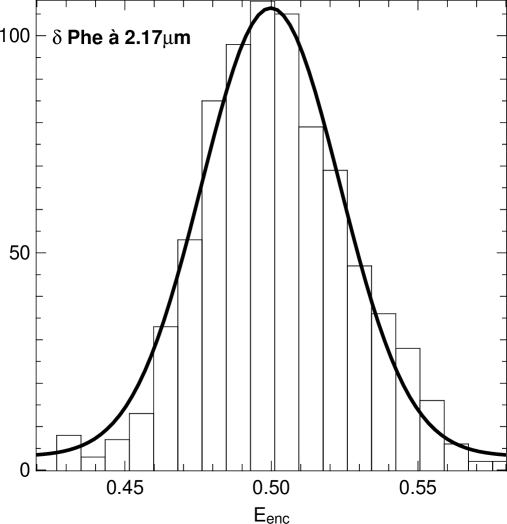

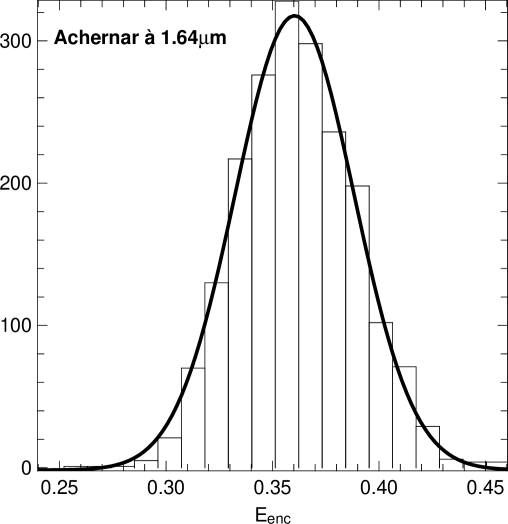

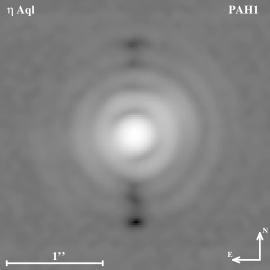

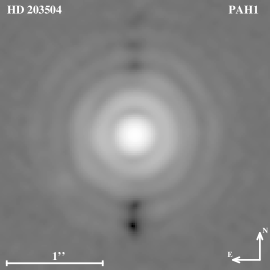

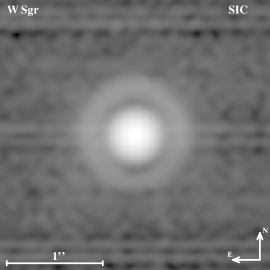

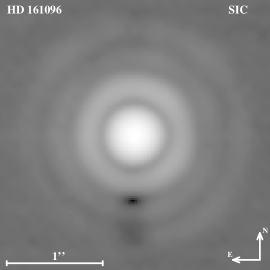

2.3 Lucky–imaging

Cette technique, proposée pour la première fois par Bates & Cady (1980), permet d’atteindre une résolution proche de la limite de diffraction. Elle consiste à prendre des images instantanément sous forme de cube de données, de recentrer ensuite chaque image du cube par rapport au pixel le plus brillant puis d’en faire la moyenne. Un exemple est exposé sur la Fig. 2.8 pour un télescope de à (image de Gallenne et al. 2011 soumis dans A&A, qui seront présentées au Chapitre 3). On remarque que ces images, de temps d’exposition de , sont assez proches de la limite de diffraction (présenté sur la même figure). Le rapport signal à bruit final sera augmenté grâce à l’acquisition de milliers d’images. Ce mode d’acquisition permet la sélection des images les moins altérées par l’atmosphère, c’est à dire les images dont presque toute l’énergie est comprise à l’intérieur du pic central. Sur la Fig. 2.9, j’expose l’efficacité de cette technique en représentant l’image moyenne sans recentrage ni sélection (image longue pose), puis avec recentrage sans sélection et enfin avec recentrage et sélection de 50% des meilleures images. Les largeurs à mi-hauteur (FWHM) sont respectivement , et . En comparant avec la résolution du télescope à cette longueur d’onde de , on s’aperçoit que cette méthode, également appelée "shift-and-add", apporte un gain considérable en résolution spatiale.

L’inconvénient de cette méthode est son manque de sensibilité. Un temps d’exposition très court implique un flux relativement important pour la détection, et limite par conséquent les objets accessibles à cette technique. Si l’on souhaite un temps d’acquisition plus long, il est possible de combiner cette technique avec l’OA afin de limiter la détérioration de la FEP. Cette combinaison permet de sélectionner en plus des images les moins altérées par la turbulence atmosphérique, les images les mieux corrigées par l’OA, réduisant ainsi le halo créé par les modes non corrigés.

Voyons maintenant une application de l’OA+lucky–imaging à la détection de l’enveloppe de RS Pup. Les données que j’ai utilisées proviennent du Very Large Telescope (VLT) et plus particulièrement de l’instrument NACO.

| Mode | Mode de | Mode du | min. | ||

|---|---|---|---|---|---|

| instrumental | lecture | détecteur | (ADU) | () | (s) |

| SW | FowlerNsamp | HighSensitivity | 1.3 | 12.1 | 1.7927 |

| SW | Double_RdRstRd | HighDynamic | 4.2 | 11.0 | 0.3454 |

| LW NB imaging | Uncorr | HighDynamic | 4.4 | 11.0 | 0.1750 |

| LW Lp imaging | Uncorr | HighWellDepth | 4.4 | 9.8 | 0.1750 |

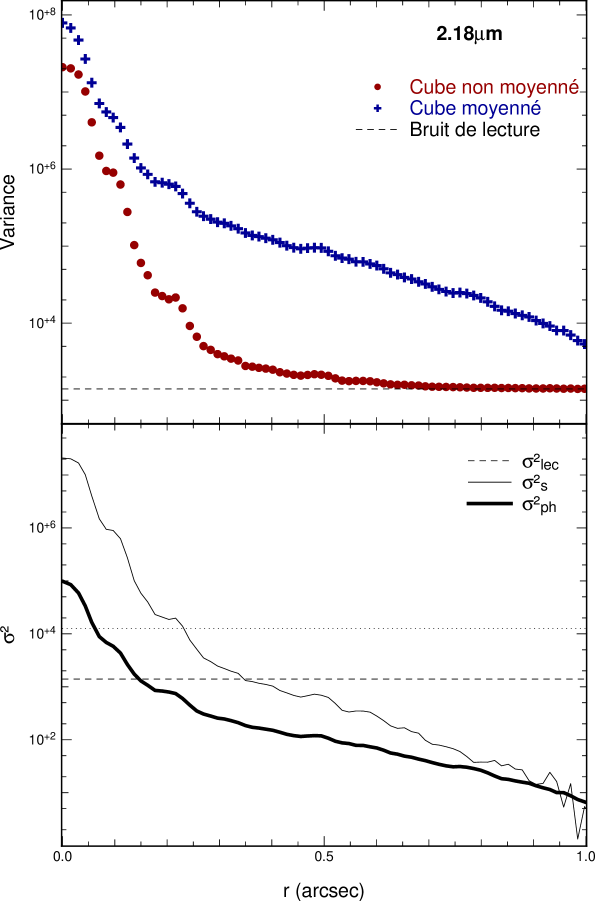

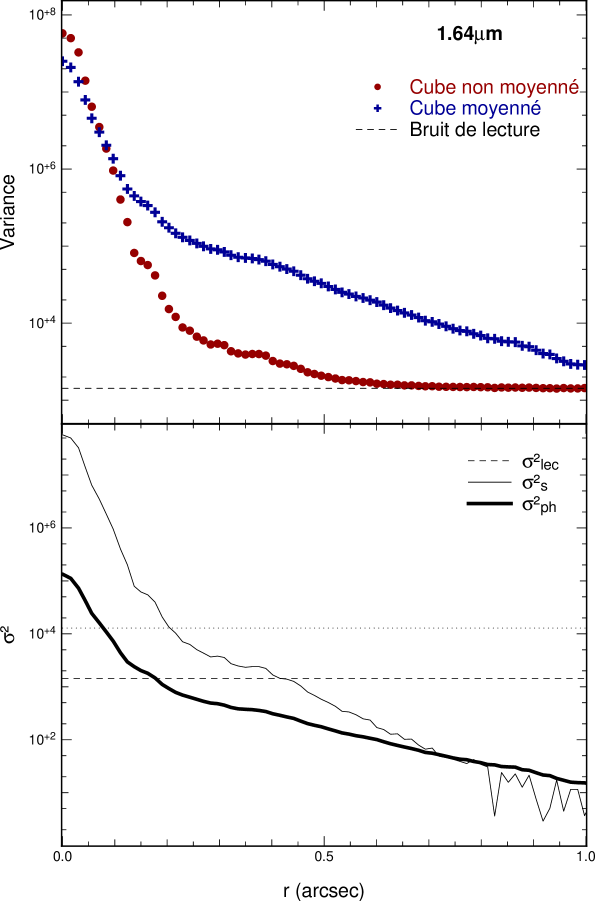

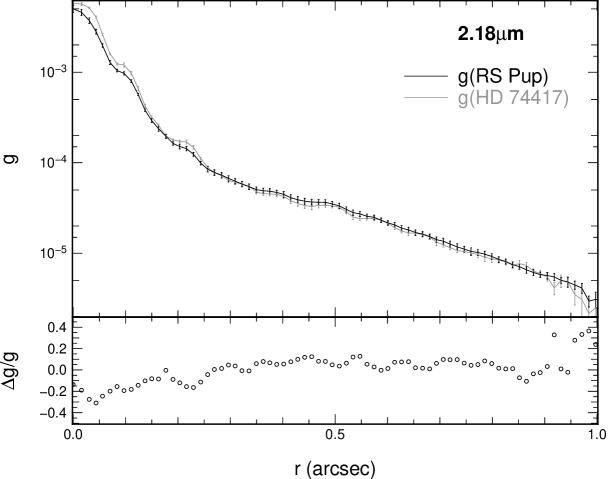

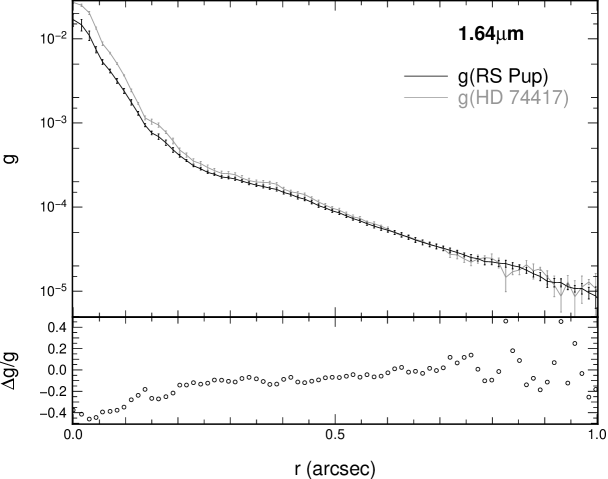

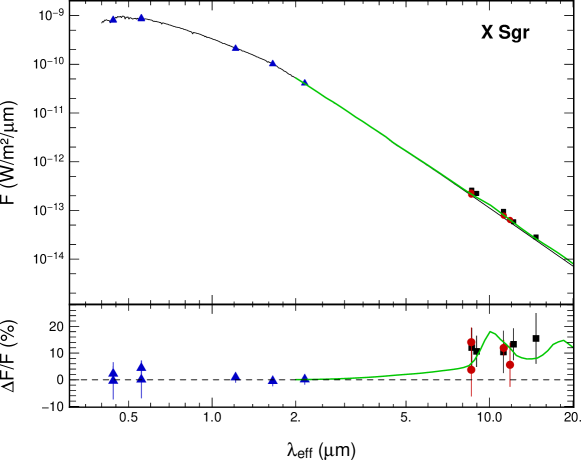

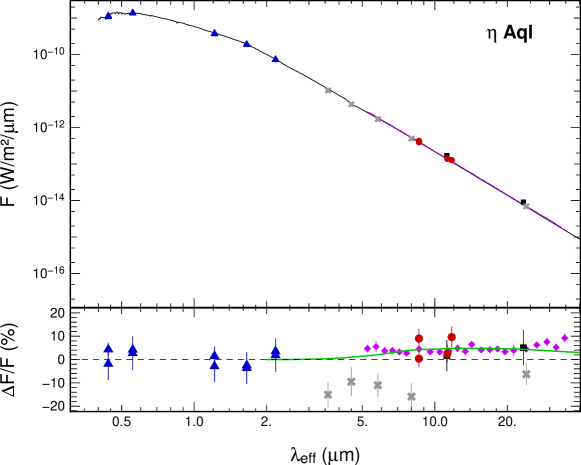

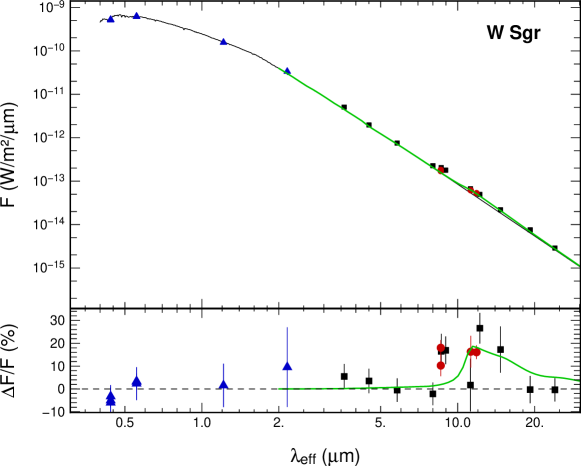

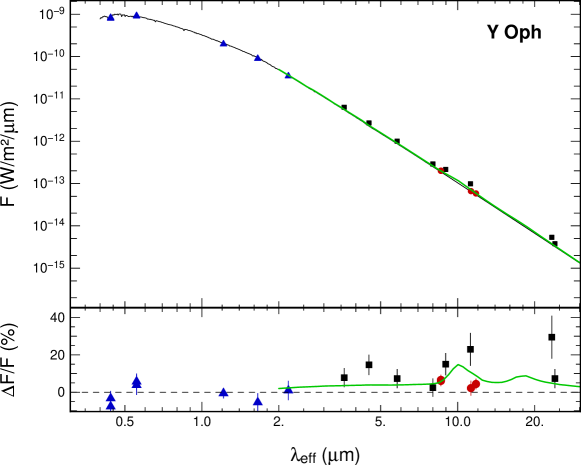

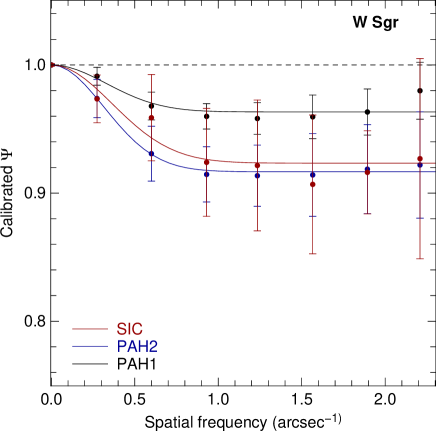

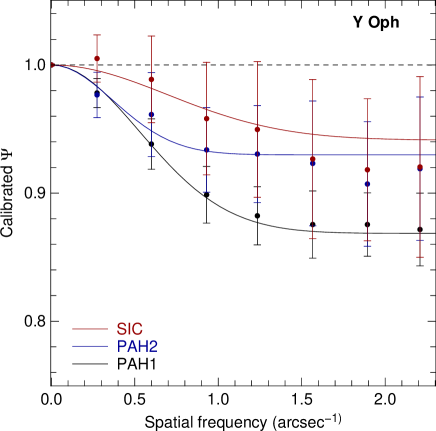

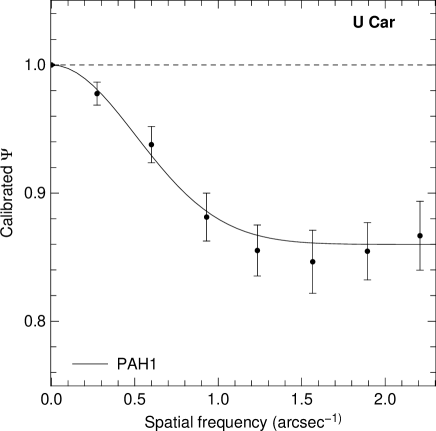

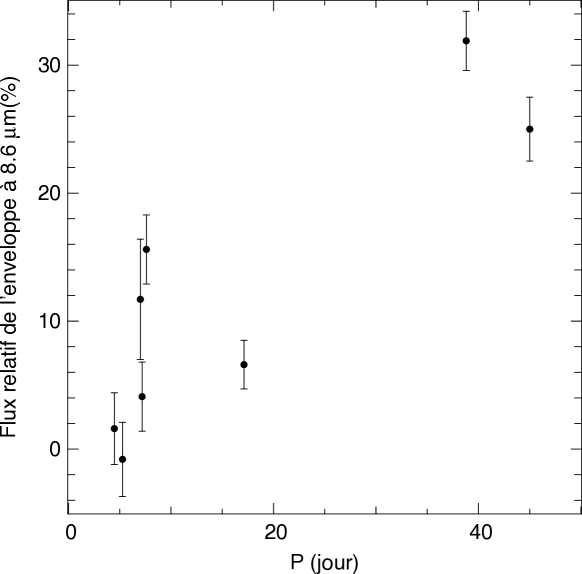

| LW Mp imaging | Uncorr | HighBackground | 4.4 | 9.0 | 0.0560 |