![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x1.png)

Cette thèse a été financée par l’Ecole Normale Supérieure (2008-2009), puis une bourse AMN du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2009-2011). Lors de mes travaux, j’ai bénéficié du soutien financier de l’ANR GranMa (ANR-08-BLAN-0311-01), du CEA Saclay via l’IPhT, et de la fondation CFM pour la recherche.

Résumé

La géométrie complexe est un outil puissant pour étudier les systèmes intégrables classiques, la physique statistique sur réseau aléatoire, les problèmes de matrices aléatoires, la théorie topologique des cordes, … Tous ces problèmes ont en commun la présence de relations, appelées équations de boucle ou contraintes de Virasoro. Dans le cas le plus simple, leur solution complète a été trouvée récemment [EO07a], et se formule naturellement en termes de géométrie différentielle sur une surface de Riemann : la "courbe spectrale", qui dépend du problème. Cette thèse est une contribution au développement de ces techniques et de leurs applications.

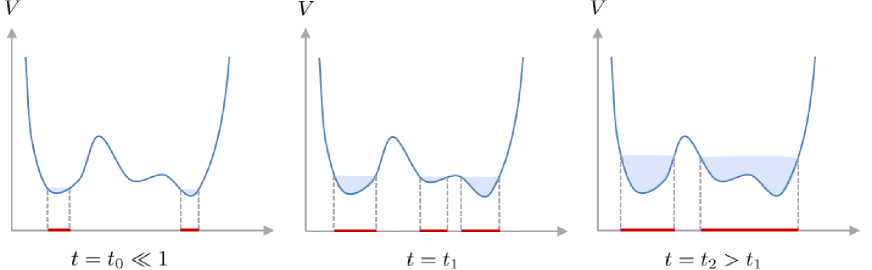

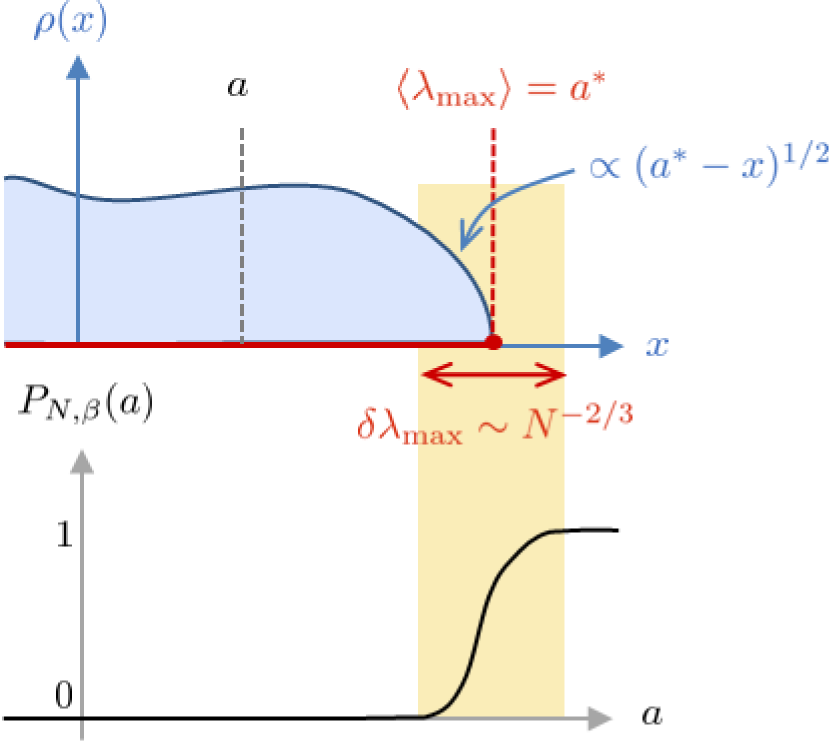

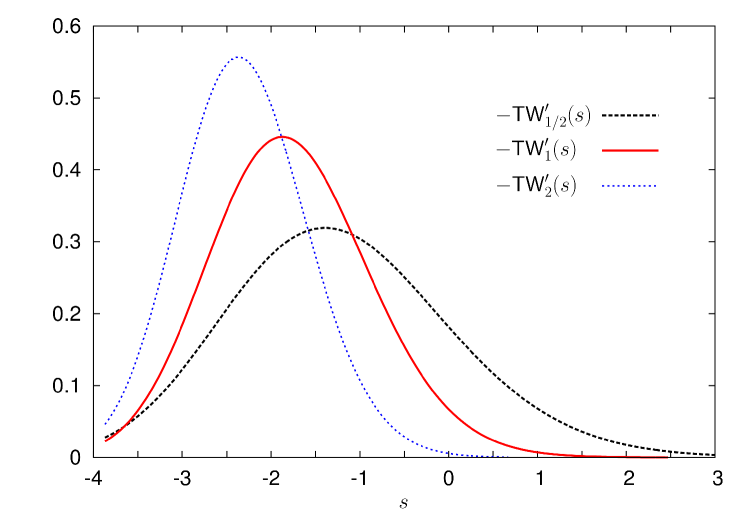

Pour commencer, nous abordons les questions de développement asymptotique à tous les ordres lorsque , des intégrales dimensionnelles venant de la théorie des matrices aléatoires de taille , ou plus généralement des gaz de Coulomb. Nous expliquons comment établir, dans les modèles de matrice et dans un régime à une coupure, le développement asymptotique à tous les ordres en puissances de . Nous appliquons ces résultats à l’étude des grandes déviations du maximum des valeurs propres dans les modèles , et en déduisons de façon heuristique des informations sur l’asymptotique à tous les ordres de la loi de Tracy-Widom , pour tout . Ensuite, nous examinons le lien entre intégrabilité et équations de boucle. En corolaire, nous pouvons démontrer l’heuristique précédente concernant l’asymptotique de la loi de Tracy-Widom pour les matrices hermitiennes.

Nous terminons avec la résolution de problèmes combinatoires en toute topologie. En théorie topologique des cordes, une conjecture de Bouchard, Klemm, Mariño et Pasquetti [BKMP09] affirme que des séries génératrices bien choisies d’invariants de Gromov-Witten dans les espaces de Calabi-Yau toriques, sont solution d’équations de boucle. Nous l’avons démontré dans le cas le plus simple, où ces invariants coïncident avec les nombres de Hurwitz simples. Nous expliquons les progrès récents vers la conjecture générale, en relation avec nos travaux. En physique statistique sur réseau aléatoire, nous avons résolu le modèle trivalent sur réseau aléatoire introduit par Kostov, et expliquons la démarche à suivre pour résoudre des modèles plus généraux.

Tous ces travaux soulignent l’importance de certaines "intégrales de matrices généralisées" pour les applications futures. Nous indiquons quelques éléments appelant à une théorie générale, encore basée sur des "équations de boucles", pour les calculer.

Abstract

Complex analysis is a powerful tool to study classical integrable systems, statistical physics on the random lattice, random matrix theory, topological string theory, … All these topics share certain relations, called "loop equations" or "Virasoro constraints". In the simplest case, the complete solution of those equations was found recently [EO07a] : it can be expressed in the framework of differential geometry over a certain Riemann surface which depends on the problem : the "spectral curve". This thesis is a contribution to the development of these techniques, and to their applications.

First, we consider all order large asymptotics in some -dimensional integrals coming from random matrix theory, or more generally from "log gases" problems. We shall explain how to use loop equations to establish those asymptotics in matrix models within a one cut regime. This can be applied in the study of large fluctuations of the maximum eigenvalue in matrix models, and lead us to heuristic predictions about the asymptotics of Tracy-Widom law to all order, and for all . Second, we study the interplay between integrability and loop equations. As a corollary, we are able to prove the previous prediction about the asymptotics to all order of Tracy-Widom law for hermitian matrices.

We move on with the solution of some combinatorial problems in all topologies. In topological string theory, a conjecture from Bouchard, Klemm, Mariño and Pasquetti [BKMP09] states that certain generating series of Gromov-Witten invariants in toric Calabi-Yau threefolds, are solutions of loop equations. We have proved this conjecture in the simplest case, where those invariants coincide with the "simple Hurwitz numbers". We also explain recent progress towards the general conjecture, in relation with our work. In statistical physics on the random lattice, we have solved the trivalent model introduced by Kostov, and we explain the method to solve more general statistical models.

Throughout the thesis, the computation of some "generalized matrices integrals" appears to be increasingly important for future applications, and this appeals for a general theory of loop equations.

Merci …

Je voudrais remercier les nombreuses personnes qui m’ont poussé de quelque manière sur le plan scientifique. Pour commencer, l’ensemble des professeurs qui m’ont formé à l’École Normale Supérieure. Ensuite, Kay Wiese et Pierre le Doussal m’ont permis, en prolongement d’un stage expérimental de DEA, de participer à l’école d’été de Beg Rohu, où j’ai appris grâce aux cours de Patrik Ferrari et Satya Majumdar des rudiments de matrices aléatoires. Introduction très utile lorsque j’ai commencé ma thèse, deux mois plus tard.

Bertrand Eynard a été un directeur de thèse remarquable, par son enthousiasme à transmettre ses connaissances, son application à présenter ses idées de manière accessible, sa patience devant mes tentatives aléatoires. Grâce à sa culture mathématique et ses suggestions, j’ai compris quelques ficelles qui tiennent ensemble des problèmes très différents. Il a aussi été d’un grand soutien pendant la saison moins excitante de la chasse aux post-docs. Enfin, il a réuni toutes les conditions pour que j’assiste à des conférences, et que je commence à discuter avec d’autres scientifiques de nos sujets de recherches.

Je suis très reconnaissant à Boris Dubrovin et Tamara Grava de m’avoir accueilli à la SISSA pendant un mois. Ils se sont rendus très disponibles et j’ai beaucoup appris avec eux sur les systèmes intégrables. Si ce processus est loin d’être terminé, quelques discussions de base ont été très utiles lorsque j’ai commencé à travailler sur l’équation de Painlevé II. J’espère revenir un jour avec plus d’éléments pour répondre aux questions que nous avons laissé en suspens.

Je remercie Gabriel Lopes Cardoso à Lisbonne, Albrecht Klemm (dont j’ai suivi le cours de théorie topologique des cordes à l’IST) et Hartmut Monien à Bonn, Jan de Gier à Melbourne, pour leurs invitations et les discussions stimulantes qui y sont liées, ainsi que l’ensemble de mes collaborateurs. Enfin, je remercie Philippe Biane et Marcos Mariño d’avoir accepté de rapporter ce manuscrit. Je leur suis redevable, ainsi qu’à Pavel Bleher, d’y avoir apporté quelques corrections.

À l’IPhT, j’ai fréquemment dérangé pour de petites questions Michel Bauer, François David, Philippe di Francesco, Jérémie Bouttier, Emmanuel Guitter, Ivan Kostov, Stéphane Nonnenmacher, que je remercie pour leur accueil et leur réponses. Grâce aux remarques pointilleuses de Michel Bergère, j’ai souvent corrigé ma façon de présenter un problème pour atteindre plus de rigueur. Les échanges avec les autres (post)doctorants, notamment Olivier Marchal, Nicolas Orantin, Jean-Émile Bourgine, Jérôme Dubail, Nicolas Curien, ont été enrichissants, ainsi que les discussions avec Grégory Schehr, Satya Majumdar et Céline Nadal au LPTMS. Je souhaite aux futurs étudiants à l’IPhT de bénéficier encore des excellentes conditions de recherche qui y sont offertes aujourd’hui, et des interactions enrichissantes avec le plus grand nombre de chercheurs.

Les personnages de l’ombre ne sont pas oublié(e)s.

Avant-propos

Je voudrais pour excuser le volume de ce manuscrit, souligner son objectif pédagogique (qui sera ou non atteint suivant l’appréciation du lecteur). Plusieurs thèmes de la physique théorique sont abordés : géométrie complexe et algébrique, théorie des cordes, intégrabilité, physique statistique, combinatoire, … Chacun requiert un formalisme dont j’ai choisi de présenter quelques éléments, pour permettre une lecture sans consultation trop fréquente de la bibliographie. Après une introduction au domaine buissonnant des matrices aléatoires (chapitre I), le chapitre II présente les fils conducteurs de cette thèse : le formalisme de la récurrence topologique et les équations de boucles. Les autres chapitres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Les chapitres III et IV sont plutôt reliés à des questions d’intégrales convergentes de matrices (domaine des probabilités), tandis que les chapitres V et VI utilisent plutôt des intégrales formelles de matrices (domaine de la combinatoire). Un petit formulaire de modèles de matrices (§ I.13 et I.14) rassemble noms et notations.

Je présente ceux de mes travaux qui ont aboutis (les résultats sont synthétisés au § I.12), en essayant de les situer dans un contexte scientifique plus vaste. La plupart ont fait l’objet d’une publication sur l’arXiv. La construction d’un système intégrable dispersif à partir d’une courbe spectrale évoquée au § IV.4.2 fait exception : elle est basée sur un article en préparation avec Bertrand Eynard, mais nous butons encore sur une preuve technique. J’ai choisi d’en parler pour mieux situer le lien entre nos méthodes et les systèmes intégrables.

Dans le cours du texte se trouvent quelques résultats secondaires, qui ne sont pas encore apparus à ma connaissance dans la littérature :

-

La dérivation heuristique du développement asymptotique dans un régime à plusieurs coupures pour le modèle . C’est une généralisation évidente du cas hermitien () qui a été traité par [Eyn09].

-

Dans les modèles de boucles, le calcul des observables avec un nombre fini de changements de conditions de bords (Annexe B). C’est un résultat relativement simple, qui n’est pas encore assez etoffé pour être publié.

Dès que possible, j’ai cherché à simplifier les raisonnements de base qui se trouvent dans les articles ; j’espère que le manuscrit leur sera complémentaire. C’est le cas notamment au Chapitre V, où je donne une preuve plus élégante du lemme "une coupure" dans une large classe de modèles de boucles, inspirée par une discussion avec Jérémie Bouttier et Emmanuel Guitter.

| Chapitre I | Introduction |

|---|---|

| page I.1 | Les débuts |

| I.2 | Statistique des valeurs propres et polynômes orthogonaux |

| I.3 | Universalité locale |

| I.4 | Lois de matrices aléatoires dans la nature |

| I.5 | Surfaces discrètes |

| I.6 | Surfaces discrètes à la limite continue … |

| I.7 | …et intégrabilité |

| I.8 | Physique statistique |

| I.9 | Géométrie de l’espace des surfaces de Riemann … |

| I.10 | …et théorie des cordes |

| I.11 | Équations de boucles et géométrie |

| I.12 | Résultats obtenus |

| I.13 | Description des modèles de matrices étudiés |

| I.14 | Description des observables |

| Chapitre II | La récurrence topologique |

|---|---|

| II.1 | Les équations de Schwinger-Dyson |

| II.2 | Formalisme de la récurrence topologique |

| II.3 | Applications |

| II.4 | Généralisations |

| Chapitre III | Intégrales convergentes de matrices |

|---|---|

| III.1 | Asymptotique à |

| III.2 | Asymptotique en puissances de |

| III.3 | Asymptotique dans un régime à plusieurs coupures |

| III.4 | Statistique de |

| Chapitre IV | Systèmes intégrables et équations de boucles |

|---|---|

| IV.1 | Qu’est-ce qu’un système intégrable ? |

| IV.2 | Déformations isomonodromiques |

| IV.3 | Équations de boucles et conséquences |

| IV.4 | Construction d’un système intégrable à partir d’une courbe spectrale |

| IV.5 | Conclusion |

| Chapitre V | Intégrales formelles de matrices et combinatoire |

|---|---|

| V.1 | Intégrales formelles de matrices |

| V.2 | Les modèles de boucles |

| V.3 | Le modèle trivalent |

| Chapitre VI | Cordes topologiques et conjecture BKMP |

|---|---|

| VI.1 | Notions de théorie des cordes |

| VI.2 | Récurrence topologique et théorie topologique des cordes |

| VI.3 | Résultats récents |

| VI.4 | Perspectives |

| Chapitre VII | Conclusion |

|---|---|

| VII |

| Annexes | |

|---|---|

| A | Géométrie complexe sur les surfaces de Riemann compactes |

| B | Observables à bords non uniformes dans les modèles de boucles |

| C | Index |

| D | Liste d’articles et bibliographie |

Chapitre I Introduction

Au centre de cette thèse se trouvent des structures mathématiques dont l’étude a été motivée, ou encouragée, par la théorie des matrices aléatoires. Depuis les années 1950, plusieurs problèmes ont été reliés de manière inattendue, tant en physique qu’en mathématiques, à des questions de matrices aléatoires. Cette introduction résume la progression historique des idées, avec des raccourcis et des omissions qui reflètent mon point de vue. En particulier, je vais mettre de côté :

-

l’analyse statistique (intéressant pour certaines applications en biologie, sciences humaines, finance, …). Les premières matrices aléatoires ont été introduites à cet effet par Wishart [Wis28] en 1928.

-

l’emploi de modèles de matrices pour certains régimes de la chromodynamique quantique (cf. la revue d’Akemann [Ake07]).

La partie "physique" de cette introduction a été inspirée par la lecture de Mehta [Meh04] et de la revue de Guhr et al. [GMGW98].

I.1 Les débuts

L’histoire commence en physique nucléaire. Pour comprendre le déroulement de certaines réactions nucléaires, il faut pouvoir décrire comment un neutron projectile interagit avec un atome cible. Lorsque l’énergie cinétique du projectile est assez grande ( eV) et le noyau complexe, le neutron va typiquement interagir avec un grand nombre de nucléons à l’intérieur du noyau. Pour certains (les énergies de résonance), un état quasi lié avec le noyau pourra se former avec une grande durée de vie (par rapport à la durée de collision). Ce composé se désintégrera ensuite, avec plusieurs possibilités : fission du noyau, éjection d’un nucléon (radioactivité), … Les énergies de résonance et la durée de vie des états quasi liés sont des caractéristiques importantes. La complexité des interactions à l’intérieur du noyau rend la prédiction de ces paramètres difficile. Il y a de toute façon un grand nombre de résonances (leur espacement moyen est de quelques eV au début du spectre, et décroît exponentiellement avec l’énergie). Mais, dans une réaction nucléaire, la distribution en énergie des neutrons libres peut être large, donc ce sont les propriétés statistiques des et qui importent. Cette image était bien établie dans les années 1930.

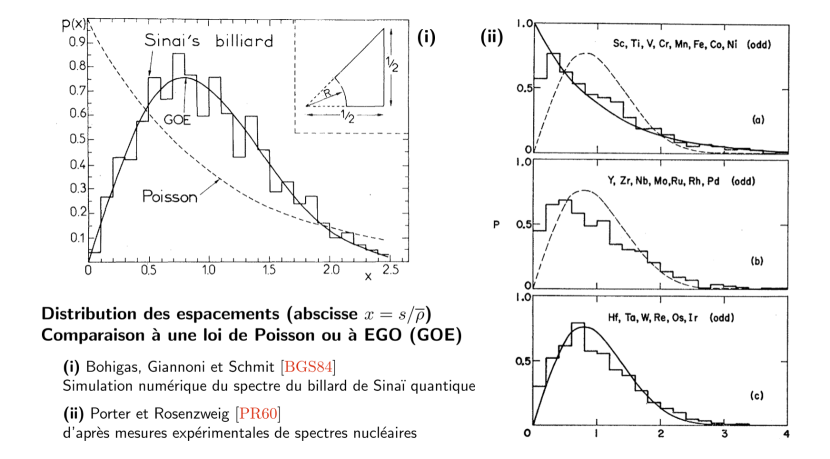

Justement, devant la complexité des interactions, une tentative est de les considérer "typiques" dans un vaste ensemble de modèles d’interactions, donc d’utiliser les outils de la physique statistique. Wigner franchit ce pas en 1951 [Wig51], et propose comme modèle des propriétés statistiques des , celles des valeurs propres d’une grande matrice aléatoire avec entrées indépendantes. Le type de matrice (symétrique, hermitienne, …) à considérer, en l’absence d’autres informations, dépend seulement des symétries discrètes respectées par les interactions (invariance par renversement du temps, symétrie particule-trou, parité, …). Les matrices , où les entrées sont des variables aléatoires indépendantes, sont appelées matrices de Wigner. Les valeurs propres d’une matrice de Wigner sont des variables aléatoires corrélées, qui ont tendance à se repousser. Plus précisément, Wigner conjecture que la distribution des espacements est bien reproduite par la distribution des espacements , modulo un changement d’échelle tenant compte de la densité locale des . Il calcule cette distribution pour une matrice aléatoire symétrique de taille , dont les entrées ont une distribution gaussienne :

| (I-1) |

et cette distribution est proche numériquement de celle obtenue dans une matrice de taille infinie .

Vers 1960, cette estimée de Wigner a été comparée avec succès aux données de la physique nucléaire [PR60] (cf. Fig I.3). Naturellement, une matrice avec des entrées gaussiennes indépendantes ne modélise pas sérieusement le hamiltonien d’interaction d’un système quantique à corps () gouvernant la dynamique à l’intérieur du noyau. De plus, la présence de règles de sélection suggère que la matrice représentant a, dans une base adaptée, beaucoup de zéros. En ce sens, il n’est pas facile d’envisager un modèle de matrice aléatoire réaliste. Cependant, les simulations numériques ont rapidement montré que dépendait peu des détails de la distribution des . Les physiciens espéraient donc que la statistique des valeurs propres de grandes matrices aléatoires présenterait des caractéristiques assez universelles, qui se manifesteraient dans les spectres des systèmes complexes.

I.2 Statistique des valeurs propres et polynômes orthogonaux

Dans la perspective d’une comparaison plus complète aux données spectroscopiques, un premier enjeu a été de calculer analytiquement la statistique des valeurs propres, dans divers modèles de matrices (pas nécessairement de Wigner).

Les modèles de matrices hermitiennes sont les plus simples à analyser. La mesure de probabilité invariante sous le groupe unitaire la plus générale s’écrit :

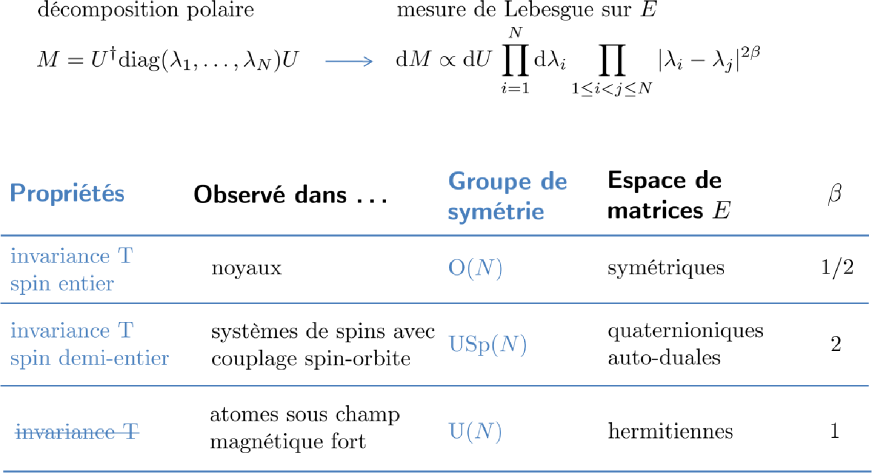

où assure la normalisation . Quand on ne s’intéresse qu’à la statistique des valeurs propres de , on peut utiliser la décomposition polaire pour faire le changement de variable où . Le résultat est donné en Fig. I.1, le jacobien du changement de variable est un déterminant de Vandermonde à la puissance . La question est alors de déterminer les corrélations de densité entre valeurs propres :

en particulier dans la limite . Une autre quantité intéressante est la fonction de partition :

Lorsque la mesure de probabilité est de la forme111 est la taille des matrices, et sa présence dans l’exposant est un choix de normalisation. , ou après intégration sur la partie angulaire :

| (I-2) |

Mehta et Gaudin [Meh60, MG60] ont découvert que les pouvaient se calculer en introduisant une famille de polynômes orthogonaux :

| (I-3) |

En normalisant , ils écrivent le déterminant de Vandermonde :

Après une algèbre élémentaire sur les déterminants, et en utilisant l’orthogonalité (Éqn. I-3), ils trouvent :

| (I-4) |

avec le noyau de Christoffel-Darboux :

Pour la fonction de partition, ils retrouvent une formule classique reliant déterminants de Hankel et normes des polynômes orthogonaux :

| (I-5) | |||||

Beaucoup d’autres données statistiques, comme la distribution de la plus grande valeur propre (cf. III.4.2), de la plus grande valeur propre, d’espacements entre valeurs propres consécutives,… s’extraient à partir du noyau . Une stratégie analogue peut être appliquée dans les modèles de matrices invariants sous () ou (), toujours pour une mesure du type .

Il y a donc un lien profond entre matrices aléatoires et théorie des polynômes orthogonaux, à double sens. D’une part, à la suite de Gaudin et Metha, nombre de résultats exacts ( fini) et asymptotiques () ont été établis sur la statistique des valeurs propres dans les modèles de matrices hermitiennes, notamment ceux associés aux polynômes orthogonaux classiques (Hermite, Laguerre, Jacobi, …). D’autre part, déterminer les propriétés des polynômes orthogonaux (équivalent asymptotique, distribution asymptotique des zéros, …) est équivalent au calcul d’intégrales de matrices dans la limite des grandes tailles. Ce renversement de point de vue a été très fructueux pour les mathématiques.

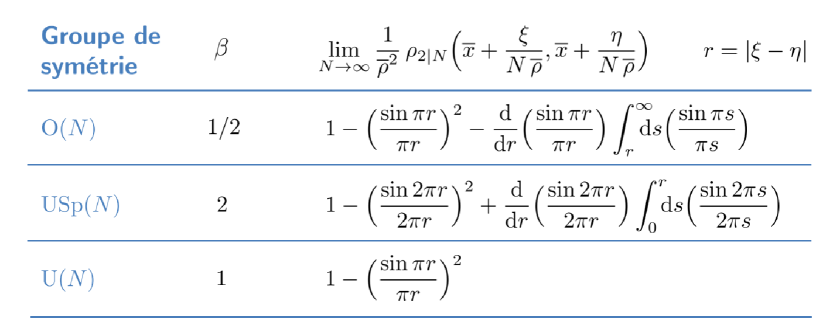

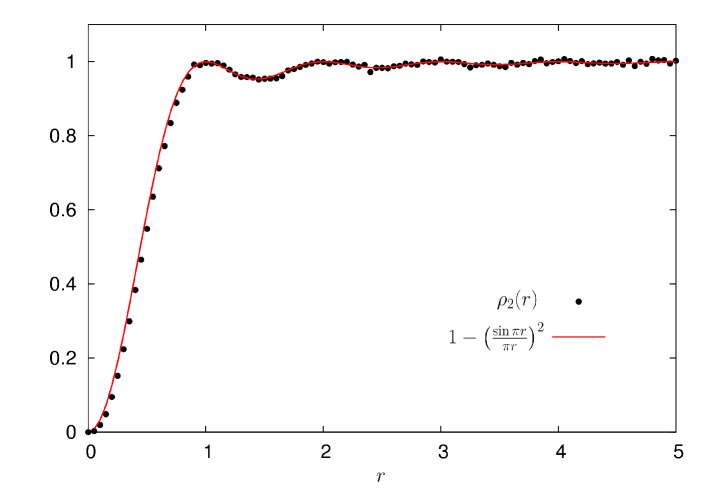

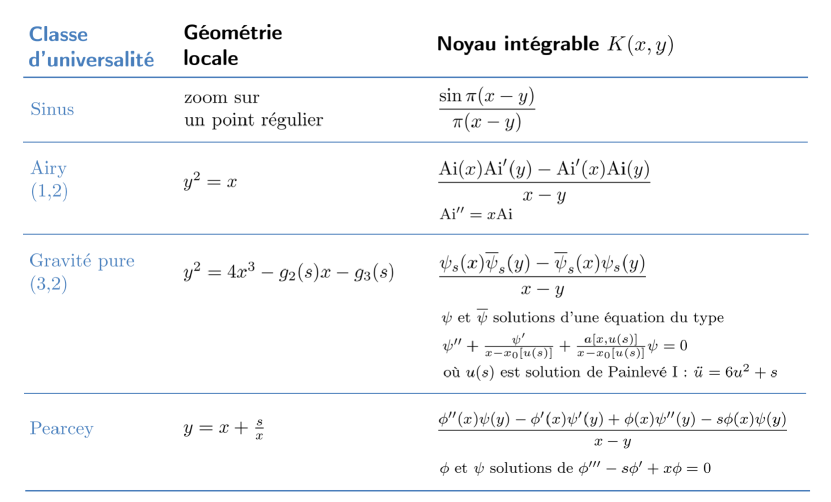

I.3 Universalité locale

Dans ce paragraphe, la limite grand sera sous-entendue. Pour des assez réguliers et croissants à l’infini, les suivant Éqn. I-2 se situent avec probabilité dans une certaine réunion de segments . La densité de valeurs propres sur dépend des détails de . Un voisinage borné d’un point dans le milieu du spectre, contient une fraction macroscopique des valeurs propres. Donc, la distance typique entre deux valeurs propres autour de est d’ordre . À cette échelle, on peut montrer que les corrélations de densité () sont universelles222On sous-entend que la convergence a lieu pour une topologie faible, i.e. au sens des distributions.. Modulo renormalisation par la densité locale de valeurs propres , elles sont données par des formules déterminantales (Éqn. I-4) avec un noyau en sinus :

où :

On parle d’universalité locale au milieu du spectre (Fig. I.2).

En probabilités, l’émergence du théorème central limite pour les sommes de variables aléatoires indépendantes est bien comprise, ainsi que ses hypothèses minimales. En théorie des matrices aléatoires, ce programme n’est pas encore complété. Des simulations numériques ont confirmé le vaste domaine de validité des propriétés d’universalité (cf. partie I.8), bien au-delà des modèles solubles comme celui de l’Éqn. I-2. Depuis 10 ans, des progrès importants ont été faits, auxquels sont associés les noms de K. Johansson, A. Soshnikov,… puis L. Erdös, J. Ramírez, B. Schlein, H.-T. Yau, et T. Tao et V. Vu. Tao et Vu ont notamment démontré [TV09] l’universalité locale au milieu du spectre pour les matrices de Wigner hermitiennes, sous une hypothèse sur les trois premiers moments des entrées.

I.4 Lois de matrices aléatoires dans la nature

Ces résultats cautionnent la comparaison entre données expérimentales et numériques d’une part, et statistique des valeurs propres de matrices aléatoires. Des caractéristiques de la statistique EGO ou EGU (suivant les symétries du problème) ont été observées dans des systèmes très divers. Nous avons évoqué les spectres nucléaires des noyaux lourds , où la statistique EGO a été mise en évidence. Citons encore le spectre de l’atome hydrogène placé dans un champ magnétique fort (où l’on trouve sous certaines conditions une statistique EGO), ou bien les niveaux d’énergie d’une cavité conductrice, où les électrons évoluent en régime balistique (où l’on peut trouver une statistique EGO, EGU, ou d’autres classes de symétrie). Dans ces systèmes physiques, l’universalité locale des corrélations est souvent bien vérifiée, jusqu’à un certain espacement (notation de la Fig. I.2) entre niveaux d’énergies. Au-delà de la phénoménologie, on ne comprend pas toujours pourquoi les lois de matrices aléatoires apparaissent dans toutes ces situations. Depuis 1960, il y a eu un important travail de documentation de l’apparition de ces lois en physique, qui a inspiré des conjectures, à leur tour appelant de nouveaux tests et la découverte de nouveaux phénomènes. Des connections inattendues ont été établies avec les systèmes dynamiques et la théorie des nombres.

Le comportement des électrons balistiques dans une cavité est la version quantique d’un problème de trajectoires dans un billard. Il faut trouver les valeurs propres et vecteurs propres d’un hamiltonien dans un domaine de (dans les exemples suivants, ). Certains systèmes sont intégrables (par exemple, si est un disque ou un rectangle), d’autres sont chaotiques (c’est le cas générique). Dans le cas intégrable, la géométrie des est assez régulière et la répartition des est assez bien comprise. Dans le cas chaotique, les simulations numériques indiquent que la statistique des est compatible avec EGO et l’estimée de Wigner Éqn. I-1. Citons notamment les simulations de [MK79] lorsque est un stade, et de [BGS84] lorsque est un billard de Sinaï, (Fig. I.3). Bohigas, Giannoni et Schmit ont conjecturé un phénomène général :

Conjecture I.1.

Si le problème classique est un système "assez chaotique333Bohigas et al. prennent ”K-système” comme hypothèse.", la statistique locale des est génériquement444Merci à S. Nonnenmacher pour cette précision. La condition de généricité ne figure pas dans [BGS84], mais on sait maintenant qu’elle est nécessaire. celle de EGO ou EGU (suivant le respect ou non de l’invariance par renversement du temps).

Cette conjecture (ainsi qu’une formulation précise des hypothèses nécessaires) reste une question ouverte. Toutefois, il existe aussi une zoologie de systèmes dynamiques présentant un comportement intermédiaire entre intégrabilité et chaos, où l’on observe (le plus souvent empiriquement) une répulsion des mais pas de loi connue venant des matrices aléatoires.

En théorie des nombres, la position des zéros de la fonction de Riemann (le prolongement analytique à de défini pour ) a des conséquences importantes sur l’arithmétique dans , et en particulier la distribution des nombres premiers. L’hypothèse de Riemann (datant de 1859, notée HR) affirme qu’hormis les entiers négatifs pairs, les zéros sont de la forme . On sait d’après Hardy [Har14] qu’il existe une infinité de zéros de ce type, et il est bien connu que implique , ce qui permet de conserver seulement les et de les lister par ordre croissant. Plusieurs théorèmes existent sur leur distribution. Montgomery a formulé [Mon73] la conjecture suivante, qu’il a démontré ensuite pour une classe restreinte de fonctions test en supposant HR :

Conjecture I.2.

On note . Pour une classe assez large de fonctions test :

où l’on reconnait la fonction de corrélation entre deux valeurs propres de EGU.

Cette conjecture est supportée par les calculs numériques d’Odlyzko [Odl87] (cf. Fig. I.4). Elle en a inspiré beaucoup d’autres [KS99, KS00] concernant et d’autres fonctions , confirmées par les simulations numériques existantes. Il semble donc, sans compréhension sous-jacente, que l’on puisse importer pour la théorie des nombres certains calculs de la théorie des matrices aléatoires.

I.5 Surfaces discrètes

Une deuxième vague d’intérêt pour les matrices aléatoires est née en théorie des champs. Dans ce contexte, on a une grandeur (qui peut ou non avoir un sens physique), à laquelle on associe un poids , et les observables physiques à calculer sont les moyennes statistiques :

| (I-6) |

L’espace des configurations possibles est de "très grande dimension finie" (pour ne pas dire infini en théorie des champs) et on note la mesure d’intégration. On sait bien calculer ces sommes lorsque est quadratique, c’est le théorème de Wick. En général, on peut essayer de se ramener au cas quadratique en étudiant un modèle plus simple que l’Éqn. I-6. On se place au voisinage d’un minimum de , que l’on décompose en partie quadratique + le reste : . On définit , la valeur moyenne pour le poids . Puis, on définit le modèle statistique "perturbatif" en développant en série de Taylor par rapport au ’reste’ et en échangeant cette série avec .

| (I-7) | |||||

| (I-8) |

et sont définies comme des séries formelles dans les . L’application du théorème de Wick et d’une combinatoire élémentaire permet d’organiser Éqns. I-7-I-8 comme séries génératrices de graphes. À chaque ordre en , il n’y a qu’un nombre fini de graphes à considérer, et ils sont comptés avec un certain poids , modulo ré-étiquetage des sommets et des arêtes. Si l’on écrit , alors est la même somme restreinte aux graphes connexes, et est une somme sur des graphes avec sommets marqués.

En chromodynamique quantique (CQD), est une matrice de fonctions définies sur l’espace-temps (quand , c’est la théorie des interactions fortes), et est une action contenant des termes de degré , et . t’Hooft observe en 1974 [t’H74] que le poids d’un graphe est proportionnel à , où est la caractéristique d’Euler de . Généralement en théorie des champs et en CQD, faire la somme sur les graphes est difficile, et le nombre de graphes croît exponentiellement avec l’ordre où l’on se place.

Mais inversement, on peut obtenir des résultats combinatoires sur les graphes à partir d’une théorie perturbative des champs. Cette idée a été exploitée astucieusement en 1978 par Brézin, Itzykson, Parisi et Zuber [BIPZ78], avec le modèle très simple où est une matrice hermitienne de taille , et :

| (I-9) |

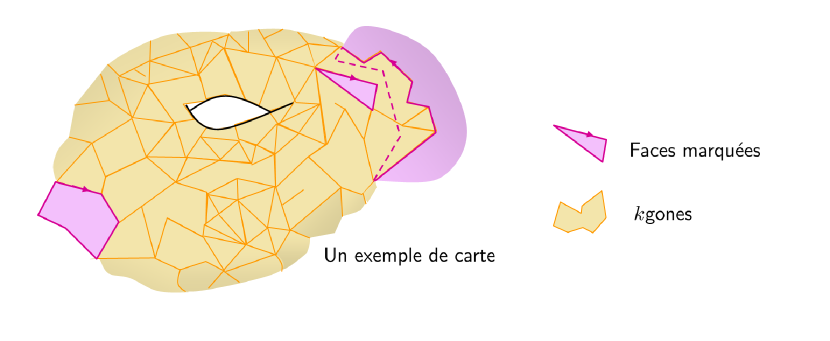

i.e. un modèle à une matrice aléatoire. Les graphes à considérer sont alors en bijection avec des surfaces discrètes (cf. Fig. I.5), que l’on appelle également cartes. Quand est constituée de faces gonales, elle est comptée avec le poids . Dans la limite ne survivent que les graphes planaires (les surfaces "sans trous"), et on peut calculer leur nombre, par exemple à fixé. Le résultat de cette énumération avait été établi par Tutte dans les années 60 [Tut62, Tut63] par des méthodes combinatoires, et il est ainsi retrouvé par des techniques de matrices aléatoires (sans faire de combinatoire). J’exposerai cette méthode au chapitre V, et son application à la combinatoire de surfaces discrètes décorées.

De nombreux résultats nouveaux pour la combinatoire ont été obtenus à la suite de [BIPZ78], en particulier sur les surfaces discrètes de genre plus grand ("avec des anses"). Plus récemment, grâce à des bijections inventées par Schaeffer pour les cartes planaires, et généralisées aux genres par Bouttier et Guitter, certains de ces résultats ont été retrouvés par la combinatoire. Je précise toutefois (cf. chapitre V) que les modèles de matrices ne donnent pas pour les cartes aléatoires toutes les informations (notamment, métriques et microscopiques) qui intéresseraient les probabilistes et les combinatoristes.

En relation avec la théorie des champs, l’activité de recherche autour des matrices aléatoires a été renouvelée. Des liens profonds ont été établis avec les systèmes intégrables classiques, domaine florissant depuis les découvertes de l’école russe (Dubrovin, Its, Krichever, Matveev, Novikov, …) au milieu des années 1970 [Mat08]. Ces connections ont suscité l’intérêt de nombreux mathématiciens pour les matrices aléatoires depuis le tournant des années 1990, conduisant à la preuve (et parfois à la correction) de résultats connus des physiciens théoriciens, et à de nouvelles mathématiques. Les chapitres III et IV s’inscrivent dans cette direction. Dans les deux paragraphes qui suivent, je retrace le mouvement des années 1980, où des problèmes de comptage de surfaces, de solutions d’équations différentielles "intégrables", de gravité quantique à deux dimensions ont été simultanément étudiés.

I.6 Surfaces discrètes à la limite continue …

Reprenons le modèle statistique de surfaces discrètes généré par Éqn. I-9. Si l’on appelle , la série génératrice des cartes connexes de genre , on a une égalité entre séries formelles555À fixé, la somme dans le membre de droite est finie. :

| (I-10) |

Le nombre asymptotique de cartes, lorsque , est encodé dans les singularités de . En effet666Il existe un résultat incluant les singularités/asymptotiques logarithmiques. Dans l’Éqn. I-11, est vrai à condition que la série s’étende en une fonction analytique sur un domaine , privé d’un secteur d’angle autour de [FS09]. Dans la discussion qui suit, je vais mettre de côté des subtilités importantes liées à la structure des singularités de . :

| (I-11) |

On peut étudier cette asymptotique dans plusieurs régimes, où l’on privilégie certaines espèces de polygones par rapport à d’autres : on ajuste simultanément vers une singularité . On parle de point critique lorsque , et de point multicritique quand . Si mesure une distance au point critique, il est possible de montrer :

| (I-12) |

avec un exposant777Par convention, . fixé par le régime asymptotique choisi. ne dépend plus des paramètres non ajustés. En ce sens, les sont universels.

Si l’on fixe fini, on peut remarquer que chaque terme dans l’Éqn. I-10 contribue en . Pour approcher un point multicritique, il faut aussi garder certaines variables finies (). On devine :

Proposition I.1.

(Heuristique). Il existe une double limite d’échelle :

| (I-13) |

On attend aussi que la fonction se recolle bien avec l’Éqn I-10 et l’Éqn. I-12 lorsqu’on est assez loin de la singularité :

Proposition I.2.

(Heuristique). est une série asymptotique888Valable seulement dans un certain secteur angulaire autour de . de lorsque .

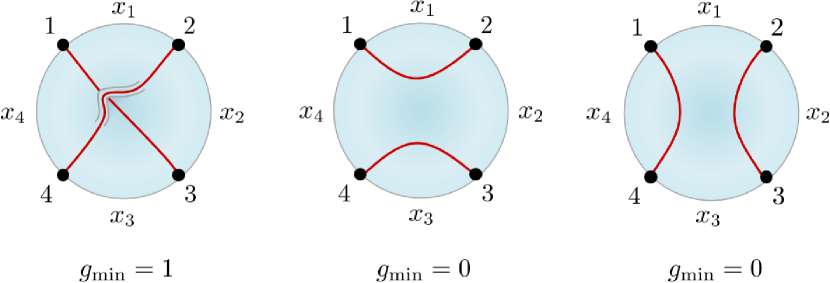

Dans le modèle de matrice associé à l’Éqn. I-9, l’approche d’un point critique correspond à un changement de comportement de la densité de valeurs propres. Génériquement, près d’un bord du spectre. Lorsque tandis que les autres sont génériques, non critiques, il existe un bord où l’on a plutôt . En fait, avec des modèles de matrices plus compliqués, comptant des cartes "décorées" (comme le modèle étudié au chapitre V), on peut atteindre n’importe quel comportement (). Typiquement, on trouve un nombre fini de valeurs propres autour de si l’on regarde dans un voisinage de diamètre . À cette échelle, les corrélations de valeurs propres deviennent universelles (ne dépendent pas des paramètres non ajustés). Le cas a reçu beaucoup d’attention. Les corrélations de valeurs propres et les dans ce cas peuvent être extraits d’un noyau intégrable universel, . Il est justifié de parler de classe d’universalité, que l’on appelle classe (cf. § IV.1.2).

Les cartes avec un grand nombre de polygones, d’un point de vue macroscopique, sont des approximations de surface continues. La théorie des champs où l’on somme sur toutes les surfaces possibles (que l’on interprète comme des espaces-temps fluctuants) capture la notion de "gravité quantique à deux dimensions" (GQ2d). Les physiciens ont donc proposé (Prop. I.1) comme une définition de la fonction de partition de GQ2d. Cette définition est non perturbative, car en général la série asymptotique dans Prop. I.2 ne suffit pas pour connaitre . J’insiste sur le fait que n’est pas une intégrale de matrice, mais une limite d’intégrale de matrice. Pour des valeurs génériques (assez petites) des , lorsque , on tombe dans la classe d’universalité , et l’on parle de "gravité pure". On peut aussi l’atteindre avec des triangulations : et autres (assez petits) génériques. En cas d’ajustements simultanés, plusieurs types de polygones sont en compétition, et l’on peut atteindre les classes d’universalité .

I.7 …et intégrabilité

Les polynômes orthogonaux du modèle à une matrice satisfont une récurrence (d’ordre ) et une équation différentielle (d’ordre ) :

| (I-14) | |||

| (I-19) |

où est une matrice de polynômes en , de degrés lorsque pour tout . Si l’on étudie la dépendance des dans les paramètres , on trouve aussi des équations différentielles d’ordre :

| (I-20) |

où est une matrice de polynômes en , de degrés . Les sont donc solutions de systèmes compatibles d’équations différentielles (et/ou de récurrences). Cette propriété définit999Il y a plusieurs définitions de l’intégrabilité, dont l’équivalence n’est pas toujours établie. Nous adopterons celle-ci, attribuée à Krichever. un système intégrable. En l’occurence, le système (S : Éqns. I-14-I-19-I-20), est équivalent à un système intégrable appelé "chaine de Toda". Les équations de compatibilité de (S), avec les conditions initiales, déterminent les et , donc la fonction de partition (Éqn. I-5).

Dans la limite continue , les équations discrètes deviennent des équations différentielles dans le paramètre . Dans cette limite, on peut chercher des solutions autosimilaires de (S), c’est-à-dire des solutions régulières dans la limite ne dépendant que de variables d’échelle comme , et défini par :

On obtient [GM90] alors des équations différentielles non linéaires transcendantes remarquables (on les note (P)), qui appartiennent à la hiérarchie de Painlevé. Des travaux comme [FIK92] justifient mathématiquement que les limites des et tendent vers des fonctions régulières et déterminées par une certaine solution de (P). Ils démontrent ainsi l’existence de la double limite d’échelle (Prop. I.1), et caractérisent comme solution de (P). Par exemple, pour le point critique associé à la gravité pure, il existe une variable d’échelle, notée , de sorte que soit solution101010Il y a des subtilités importantes sur les ”conditions initiales” à ajouter pour spécifier de manière unique la solution intéressante pour la physique. de l’équation de Painlevé I :

Toute une technologie a été développée par Bleher, Its, Deift, Venakides, Zhou et leurs successeurs, pour étudier rigoureusement la double limite d’échelle. Ces méthodes exploitent la structure intégrable du modèle de départ. Sans entrer dans les détails, on peut dire que le modèle à une matrice hermitienne et les polynômes orthogonaux sont aujourd’hui bien compris [DKM+97, DKM+99b, DKM+99a, BM09b, Ber07]. En revanche, l’étude des autres classes de symétrie (), ou des chaines de matrices hermitiennes (reliées aux polynômes biorthogonaux), est encore largement ouverte.

I.8 Physique statistique

En physique statistique hors équilibre, on rencontre assez fréquemment des processus déterminantaux, i.e. dont la loi jointe à variables est du type Éqn. I-4 :

pour un certain noyau . Leur intérêt vient d’un résultat combinatoire de Karlin-McGregor [KM59] : dans un modèle de chemins aléatoires avec poids locaux, si l’on note la probabilité d’un chemin de à , est la probabilité d’observer chemins reliant à sans s’intersecter. Des processus déterminantaux interviennent donc dans les modèles de marches aléatoires sans intersection (MAsI), dans les modèles d’exclusion à dimension, et tous leurs avatars.

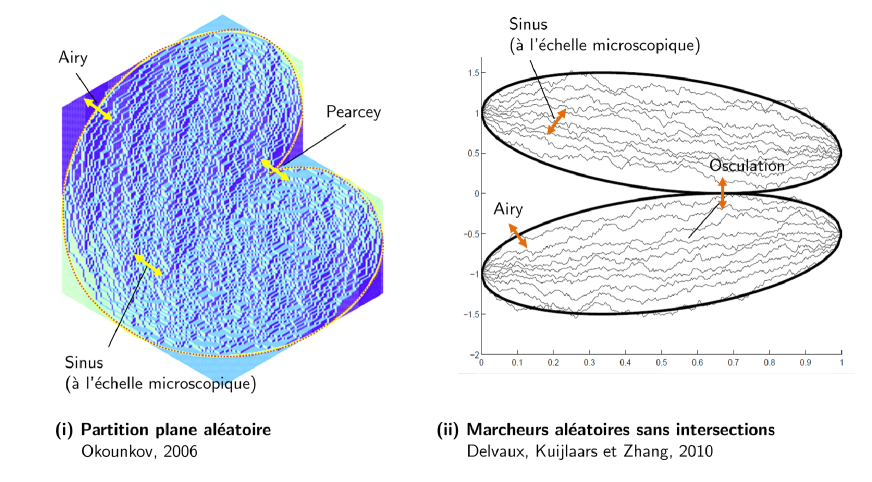

Dans les MAsI (cf. Fig. I.6), on peut faire correspondre la position à la ème valeur propre d’une matrice , et écrire un modèle de matrices hermitiennes encodant la dynamique des . Lorsque , en invoquant l’universalité locale, les corrélations locales entre les marcheurs "du milieu" sont décrites par le noyau sinus. Autour de marcheurs extrêmes, on doit trouver la classe d’universalité , valable génériquement au bord du spectre d’une matrice aléatoire, et décrite par le noyau d’Airy. On peut inventer des modèles où l’enveloppe des positions des marcheurs a une forme plus compliquée. Chaque type de géométrie locale pour correspond à une classe d’universalité, qui décrit au voisinage de ce point les corrélations des valeurs propres/des positions des marcheurs.

D’un point de vue fondamental, de nombreux modèles de partition aléatoire (empilement de carrés) ou de partition plane aléatoire (empilement de cubes, cf. Fig. I.6) peuvent se représenter comme des intégrales multidimensionnelles qui sont des modèles de matrices hermitiennes. On verra une application de cette technique avec le calcul des nombres de Hurwitz au chapitre VI. Ces problèmes de partitions sont duaux à des modèles de permutations aléatoires, de pavages aléatoires, de dimères, de particules en interactions, d’où l’ubiquité des lois de matrices aléatoires hermitiennes en physique statistique. Quelques exemples de classes d’universalité sont donnés en Fig. I.7.

L’étude rigoureuse et la classification de ces classes d’universalité (souvent anticipée par les physiciens) a beaucoup progressé ces vingt dernières années, et a servi la physique statistique. Dans un modèle donné, cela revient à prouver l’existence d’une double limite d’échelle. Lorsque a une représentation assez explicite, des méthodes élémentaires suffisent. En général, la méthode developpée par Bleher-Its et Deift-Zhou a longtemps été le seul angle d’attaque. Parmi les derniers résultats obtenus par cette méthode, mentionnons la détermination d’une classe d’universalité associée à une singularité de type "osculation" [AFvM10, DKZ10]. Le chapitre IV peut être interprété comme une autre approche rigoureuse de l’idée (géométrie locale) (classe d’universalité associée à un système intégrable), basée sur la "récurrence topologique" introduite au chapitre II. Cela est illustré en particulier à la page IV.3.4.

Enfin, il y a d’autres modèles comme les processus d’exclusion (TASEP, ASEP), des modèles de croissance d’interfaces [SS10] ou de cristaux, … où l’on observe des lois de matrices aléatoires (diverses, pas nécessairement hermitiennes) mais le lien est plus fragile. On y trouve aussi des déformations de processus déterminantaux, des transitions entre lois de matrices aléatoires et d’autres classes d’universalité, … dont les structures mathématiques restent à élucider.

I.9 Géométrie de l’espace des surfaces de Riemann …

Enfin, je vais parler des développements des techniques évoquées en partie I.5, pour la combinatoire des surfaces de Riemann.

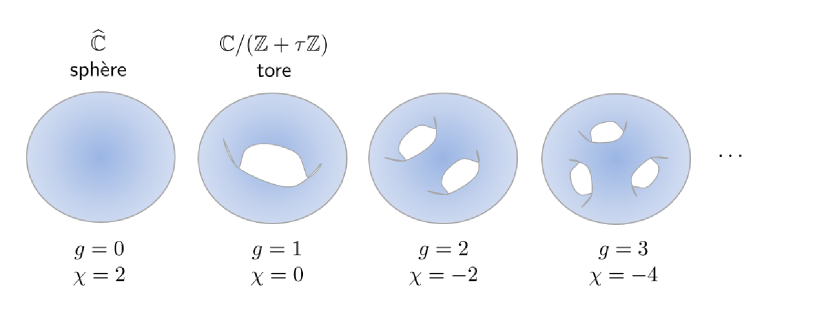

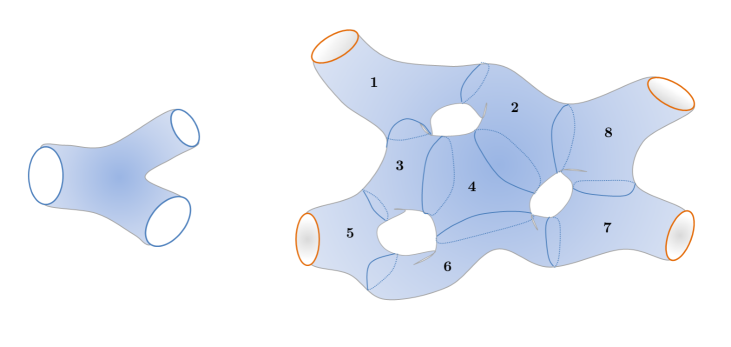

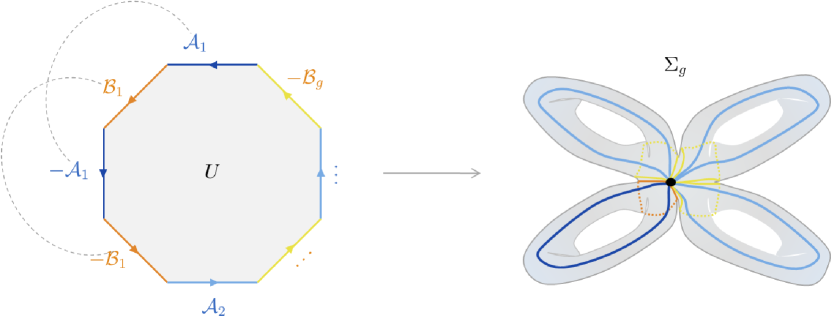

Une surface de Riemann est une surface (un objet de dimension ) lisse, orientable et connexe. À déformation continue près, les surfaces de Riemann compactes sont classifiées par leur genre , i.e. leur nombre d’anses (Fig. I.8).

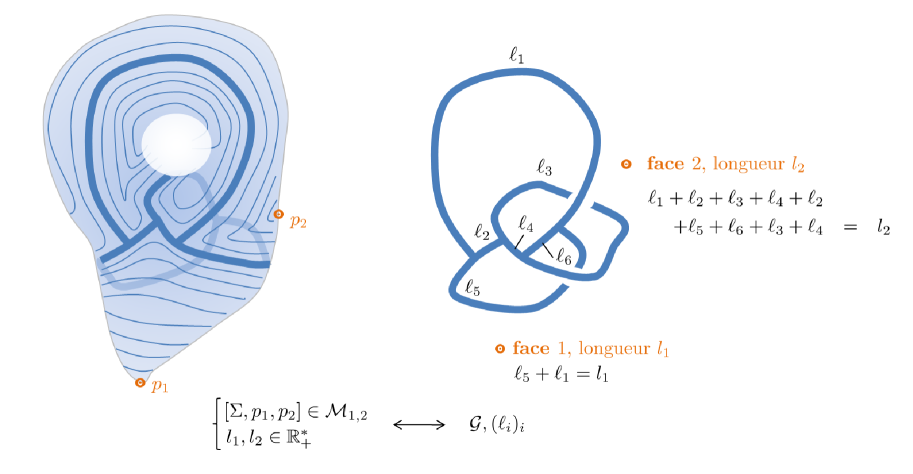

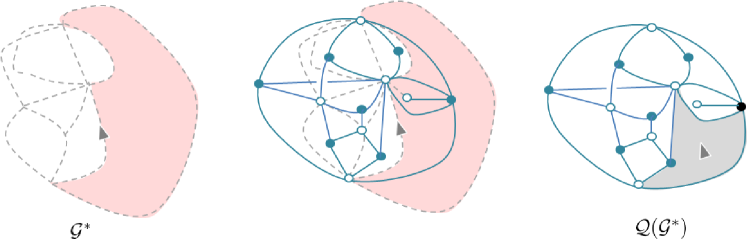

Mais on peut aussi faire de la géométrie complexe sur , auquel cas on s’intéresse à à bijection holomorphe près. On utilise parfois le mot conforme comme synonyme d’holomorphe. L’ensemble des classes d’équivalence conforme de surfaces de Riemann de genre , avec points marqués, est noté . Plusieurs bijections ont été inventées pour décrire l’espace , et je présente en Fig. I.9 la décomposition utilisant la théorie de Strebel pour en donner une image intuitive :

est donc un espace stratifié. Les strates sont localement modelées sur un espace quotienté par un groupe discret (on parle d’orbivariété), et ont pour dimension maximale :

La limite d’une famille de surfaces de Riemann lisses n’est pas forcément un objet lisse. Par exemple, on peut pincer une surface en plusieurs points. Donc n’est pas compact, mais on peut lui ajouter des surfaces pincées pour obtenir un espace compact (c’est la compactification de Deligne-Mumford). On peut alors donner un sens111111Les difficultés techniques sont cachées dans la construction des contre lesquels on veut intégrer. à et ainsi "compter des surfaces continues". Des facteurs de symétrie sont naturellement inclus car est une orbivariété.

Ces décompositions peuvent être utilisées en principe pour ramener un problème de "comptage de surfaces continues" à un problème de combinatoire de graphes. Associée à des calculs de matrices aléatoires, cette stratégie a produit des théorèmes nouveaux en géométrie algébrique. En 1986, dans un article fondateur, Harer et Zagier [HZ86] ont calculé entre autres la caractéristique d’Euler de en étudiant les moments dans l’intégrale à une matrice hermitienne avec un poids gaussien (cf. partie I.5) :

Quelques années plus tard, partant des mêmes idées, Kontsevich a prouvé un résultat remarquable, conjecturé par Witten, conduisant à un calcul effectif de la théorie de l’intersection dans . Je dois expliquer quelques notions avant de l’énoncer.

Un enjeu en géométrie algébrique est de comprendre la géométrie d’un espace comme , i.e. comment s’intersectent des sous-espaces de . Pour , c’est très simple : on a des courbes et des points , avec les règles , et génériquement , . Il y a aussi des formules intégrales pour le nombre d’intersections de deux courbes et . Pour qui est une orbivariété stratifiée, la théorie de l’intersection est plus compliquée. Il faut d’abord définir les objets naturels (les "classes") à intersecter. Dans cette thèse (chapitre VI), nous rencontrerons les classes et les classes construites par Mumford [Mum83]. Informellement, une classe se comporte comme l’élément d’aire de la surface de engendrée en déplaçant le point sur . En particulier, les nombres d’intersections :

| (I-21) |

peuvent être définis mathématiquement et sont non nuls lorsque . Quant aux classes , elles se comportent plutôt comme des éléments de volume -dimensionnels. Par construction, intervient lorsque l’on veut déjà intégrer sur un point dans l’Éqn. I-21 :

Kontsevich [Kon92] a démontré en construisant un modèle de matrice adéquat :

Theorème I.1.

La série formelle :

est le logarithme d’une fonction tau121212La notion de fonction tau pour un système intégrable sera introduite au chapitre IV. Disons seulement qu’une fonction tau satisfait certaines équations différentielles non linéaires. de la hiérarchie intégrable KdV, pour les temps . En particulier, satisfait l’équation de Korteweg-de Vries :

On utilise la notation .

Comme les classes encodent des familles de surfaces avec des points marqués fluctuants, on a appelé la fonction de partition de la gravité topologique à deux dimensions. En fait, les de la gravité quantique (Éqn. I-13) sont des spécialisations de à pour .

I.10 …et théorie des cordes

Plus généralement, l’étude des familles de surfaces (modulo reparamétrage conforme) plongées dans un espace cible , s’est considérablement développée depuis les années 90, avec des travaux de Kontsevich et bien d’autres. Il s’agit là encore de comprendre la théorie de l’intersection, de résoudre des problèmes d’énumération de configurations géométriques dans un "espace ". On souhaite aussi définir des invariants, calculables de façon algorithmique à partir de la définition de , peut-être applicables pour mieux distinguer (voire classifier) des objets . Comprendre permet de mieux comprendre la géométrie de l’espace .

En fait, explorer l’ensemble des surfaces plongées dans , les compter avec certains poids (au sens de Éqn. I-6), est exactement ce que l’on entend par une théorie des cordes dans . On parle de théorie des cordes topologiques lorsque les observables ne dépendent que de données topologiques de : le genre , le nombre de bords/points marqués , leurs nombres d’enroulements sur certains sous-espaces de , … Ces observables, lorsqu’elles sont proprement définies, sont des séries génératrices d’invariants géométriques de . On a vu un exemple au Théorème I.1 avec , la série génératrice des nombres d’intersections dans .

Cette présentation informelle cache des aspects mathématiques non triviaux pour définir proprement et des classes sur lesquelles on peut intégrer. Lorsque est une variété complexe lisse et compacte, Li et Tian [LT98] ont ainsi construit131313 n’est pas un ensemble, mais plutôt une pile, en utilisant le langage des catégories. et une bonne classe de comptage : les nombres ont un sens, et sont des invariants géométriques de . Ce sont les invariants de Gromov-Witten, dont nous reparlerons au chapitre VI. Ils comptent le nombre de façons inéquivalentes de plonger dans . Ces travaux ont été progressivement généralisés à des moins sympathiques.

Cette construction ne donne pas de règle pour obtenir ces invariants de Gromov-Witten. Depuis leur invention, des progrès importants ont été réalisés pour les calculer effectivement dans des espaces particuliers, grâce aux échanges féconds entre théoriciens des cordes et mathématiciens. Notamment, lorsque l’espace possède assez de symétries, l’intégrale sur peut être exactement localisée, et devient une somme discrète sur certaines configurations géométriques (appelées instantons). Derrière ces problèmes de "géométrie énumérative", on retrouve des systèmes intégrables, des calculs d’intégrales sur , des sommes sur des partitions ou des partitions planes … et in fine, les structures mathématiques qui apparaissent dans les modèles de matrices, si ce n’est directement les modèles de matrices.

I.11 Équations de boucles et géométrie

Au cours de cette thèse, nous allons voir que ces structures mathématiques gravitent toutes autour des équations de boucles, ou de la hiérarchie des équations de boucles, introduites au § II.2.7. Les observables des modèles de matrices, les séries génératrices de cartes, les séries génératrices de nombres d’intersections sont (ou peuvent être extraites) des solutions de ces équations. Mon directeur de thèse Bertrand Eynard a déterminé en 2004 [Eyn04] la solution générale de la hiérarchie d’équations de boucles, en étendant et reformulant la méthode des moments initiée par Ambjørn et Makeenko en 1990 [AM90]. Ces solutions dérivent d’un formalisme uniquement basé sur de la géométrie complexe, que l’on appelle récurrence topologique et qu’il a développé avec son étudiant à l’époque, Nicolas Orantin. Dans sa version la plus simple, la récurrence topologique prend une courbe plane comme donnée, et définit des nombres , et des formes différentielles (). Vu les précédents mathématiques des matrices aléatoires, il était naturel d’espérer que ces objets aient de nombreuses propriétés, et c’est le cas. En particulier, Eynard et Orantin ont démontré que les sont des invariants symplectiques de . En suivant une présentation axiomatique, je réexpliquerai la récurrence topologique au chapitre II, en signalant les propriétés connues utiles à cette thèse, et les propriétés conjecturées. Pendant ma thèse, j’ai répondu à (ou progressé vers) certaines de ces conjectures, notamment en relation avec l’intégrabilité et la géométrie énumérative.

Les travaux sur la récurrence topologique (2004-2011), et notamment les thèses de Nicolas Orantin [Ora07], d’Olivier Marchal [Mar10], et la présente contribution, laissent penser que les équations de boucles forment la structure mathématique universelle qui sous-tend toutes les questions évoquées dans cette introduction. Cette structure est essentiellement géométrique, tant par sa formulation (géométrie complexe sur les surfaces de Riemann) que ses propriétés (invariance symplectique) et applications (en géométrie algébrique, en intégrabilité). Quant à son interprétation : s’il est clair que et pour n’importe quel s’expriment toujours à partir des nombres d’intersections dans , la relation précise n’est bien connue que dans certains cas (§ II.3.2).

I.12 Résultats obtenus

Mes travaux ont été réalisés en collaboration étroite avec mon directeur de thèse, et s’orientent suivant deux axes. En premier lieu, le développement de la théorie associée à la récurrence topologique (en abrégé, RT) et aux équations de boucles, et ses généralisations. En second lieu, le développement de nouvelles applications de cette théorie. Voici les principaux résultats que j’ai obtenus pendant la thèse. Je mentionnerai leur contexte le moment venu.

L’énumération des cartes décorées par des boucles autoévitantes (le modèle dans toutes les topologies (chapitre V, article [BEMS10]). En corolaire, la preuve des exposants KPZ pour les grandes cartes dans ce modèle. La réponse est donnée par la récurrence topologique appliquée à une courbe non algébrique.

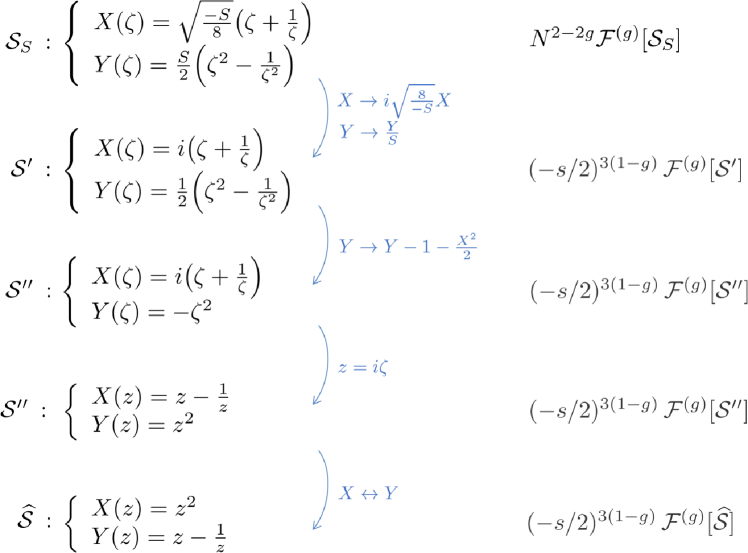

La preuve de la conjecture de Bouchard et Mariño : les nombres de Hurwitz sont donnés par la récurrence topologique appliqués à la courbe de Lambert . Ce travail a été réalisé en collaboration avec Motohico Mulase (UC Davis) et Brad Safnuk (Central Michigan University). C’est le premier cas démontré de la conjecture BKMP, qui affirme que les invariants de Gromov-Witten d’une variété torique de Calabi-Yau , sont donnés par la récurrence topologique appliquée à une courbe , appelée courbe miroir et facilement calculable à partir de (chapitre VI).

Pour la loi de Tracy-Widom avec quelconque, la détermination heuristique de l’asymptotique à tous les ordres : elle est donnée par la récurrence topologique version appliquée à (chapitre III). Ce travail s’inscrit dans une collaboration (article [BEMN10]) avec Céline Nadal et son directeur de thèse Satya Majumdar (LPTMS Orsay).

La démonstration du développement en dans les modèles sur l’axe réel, dans un régime à une coupure hors d’un point critique (chapitre III). C’est un travail en collaboration avec Alice Guionnet (ENS Lyon), qui sera bientôt publié (article [BG11])

Pour , la démonstration de l’heuristique ci-dessus, à savoir que la resommation des est asymptotique à la solution de Painlevé II qui permet d’exprimer d’après les travaux originaux de Tracy et Widom [TW94] (chapitre III, article [BE10a]).

L’association d’équations de boucles à tout système intégrable classique. L’article [BE10b] et sa version courte [BE10a] sont en fait une application de ces travaux aux systèmes associés à l’équation de Painlevé II. Le cas des systèmes a été fait pour l’essentiel par Bergère et Eynard [BE09]. J’ai trouvé une solution technique qui permet d’affaiblir leurs hypothèses, et de généraliser aux systèmes . Elle est expliquée au chapitre IV, et devrait figurer dans un prochain article, avec une application à la double limite d’échelle dans les modèles minimaux .

Des résultats partiels sur la réciproque, i.e. la construction d’un système intégrable à partir d’équations de boucles. Ils seront expliqués au chapitre IV mais ne sont pas encore publiés.

I.13 Description des modèles de matrices étudiés

On utilise la notation pour le déterminant de Vandermonde.

Le modèle à une matrice hermitienne

L’ensemble des matrices hermitiennes est un espace vectoriel de dimensionR , que l’on munit de la mesure canonique .

| (I-22) |

est une constante de normalisation. Grâce à la décomposition polaire :

on peut changer de variable et intégrer sur . Le jacobien de ce changement de variable est :

| (I-23) |

Remarquons que les intégrales sur les éléments de matrice ne se factorisent dans Éqn I-22 que si est un polynôme de degré . Autrement dit, les matrices distribuée avec le poids de l’Éqn. I-22 sont des matrices de Wigner ssi est un polynôme de degré .

Remarque : volume de

Une méthode classique pour calculer le volume de (pour la mesure induite par la mesure canonique sur ) est justement de spécialiser avec le potentiel quadratique . Dans ce cas, Éqn I-22 est un produit d’intégrales gaussiennes :

tandis que l’intégrale sur les peut être calculée avec la méthode de Gaudin et Mehta évoquée à la partie I.2 (Éqn. I-5). Les polynômes orthogonaux en jeu sont les polynômes de Hermite , de norme . D’où :

Le modèle à une matrice normale

Une matrice carrée de taille est normale ssi elle est diagonalisable dans une base orthonormée. On veut étendre la définition Éqn. I-23 en plaçant les valeurs propres sur des chemins (fermés ou ouverts) dans . On définit donc des fractions de remplissage () telles que , et on appelle l’ensemble des matrices normales ayant valeurs propres sur . On se donne aussi un potentiel .

| (I-24) |

Par rapport à l’Éqn. I-23, on a fixé le préfacteur. Avec cette notation, est l’ensemble des matrices hermitiennes. Par la suite, on note génériquement , un produit cartésien de contours du plan complexe, et on appelle la réunion de ces contours. Cette généralisation du modèle hermitien intervient naturellement quand on doit considérer l’asymptotique des intégrales de matrices dans le régime à plusieurs coupures.

Les modèles à une matrice

C’est la généralisation de l’intégrale Éqn. I-24 sur les valeurs propres, en prenant un déterminant de Vandermonde à une puissance :

| (I-25) |

Quand , c’est l’intégrale Éqn. I-24 sur un espace de matrices normales. Les cas et sont atteints par des intégrales du type Éqn. I-22, mais plutôt sur un espace de matrices diagonalisées par des transformations orthogonales (), ou symplectiques unitaires ( (cf. aussi Fig. I.1). Il n’y a pas d’intégrales sur un ensemble de matrices connu qui reproduisent, après passage aux valeurs propres, l’intégrale Éqn. I-25 en toute généralité. Le seul résultat en ce sens, dû à Dumitriu et Edelman [DE02] et généralisé récemment, est un modèle de matrices tridiagonales qui reproduit Éqn. I-25 pour les potentiels polynomiaux pairs. Il y a bien des manières de déformer le modèle à une matrice, dont les exemples donnés au chapitre V. Historiquement, les modèles ont retenu l’attention à cause de leur lien avec le hamiltonien de Calogero-Sutherland et les polynômes de Jack, et plus généralement leur relation supposée aux théories conformes décrivant des effets Hall quantiques fractionnaires : la mesure d’intégration dans l’Éqn. I-25 est la fonction d’onde à corps proposée par R. Laughlin [Lau83] pour rendre compte de particules à statistique fractionnaire (à un opérateur de vertex près).

Remarque : convergence des intégrales

Dans les chapitres IV et III, on s’intéressera à des intégrales de matrices convergentes, en particulier dans la limite où est grand. est une première condition, et d’autres conditions portent sur et . Par exemple, si un des va à l’infini, doit croître assez rapidement à l’infini le long de . Une condition suffisante est l’existence de , tel que . Comme on s’intéressera au comportement de grand de l’Éqn. I-24, il est suffisant de supposer :

On rencontrera dans les chapitres V et VI des intégrales de matrices formelles, dont on donnera une définition précise. Elle est analogue à la définition des théories des champs "perturbatives" donnée dans l’introduction (partie I.5), et les conditions sur sont de nature différentes.

Remarque : les intégrales de Selberg

Pour des potentiels très particuliers, il existe des formules closes dues à Selberg141414Elles sont rassemblées par exemple au Chapitre 17 de [Meh04], et leurs implications ont fait l’objet d’une revue [FW08]. [Sel44] pour la fonction de partition des modèles . Notamment :

Pour l’ensemble de Laguerre version , i.e. :

Pour l’ensemble gaussien version , i.e. :

| (I-27) |

Le modèle à une matrice avec champ extérieur

Dans ce modèle, on souhaite appliquer un potentiel différent à chaque . Ici, on ne s’intéressera qu’à une manière minimale de le faire : on se donne une matrice diagonale (le champ extérieur), et on définit

C’est une version "formelle" de ce modèle que l’on utilisera pour calculer les nombres de Hurwitz au chapitre VI.

L’intégrale d’Harish-Chandra

Déterminant de Cauchy

Le déterminant de Cauchy de et est défini par :

Un calcul élémentaire à partir de l’intégrale de Harish-Chandra permet de le représenter par une intégrale de matrice :

La chaine de matrices

C’est un modèle à plusieurs matrices de même taille , couplées en chaine avec une interaction linéaire.

Grâce à la formule d’Harish-Chandra, on peut diagonaliser les matrices , et intégrer sur les variables angulaires .

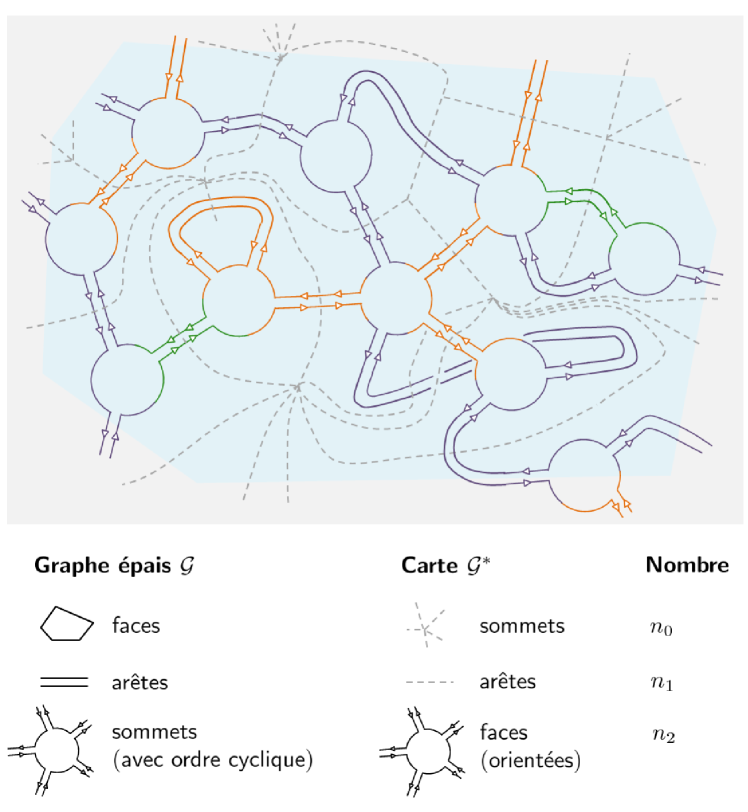

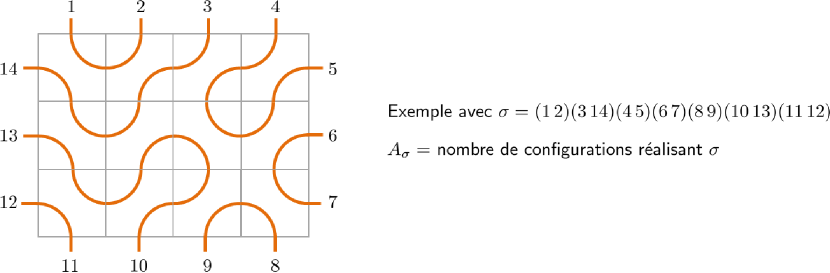

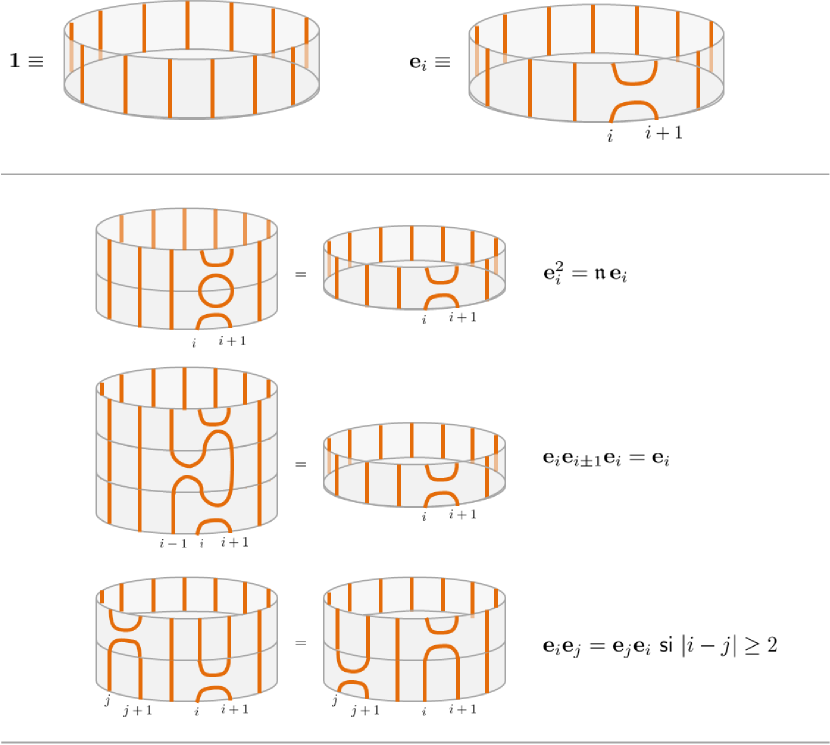

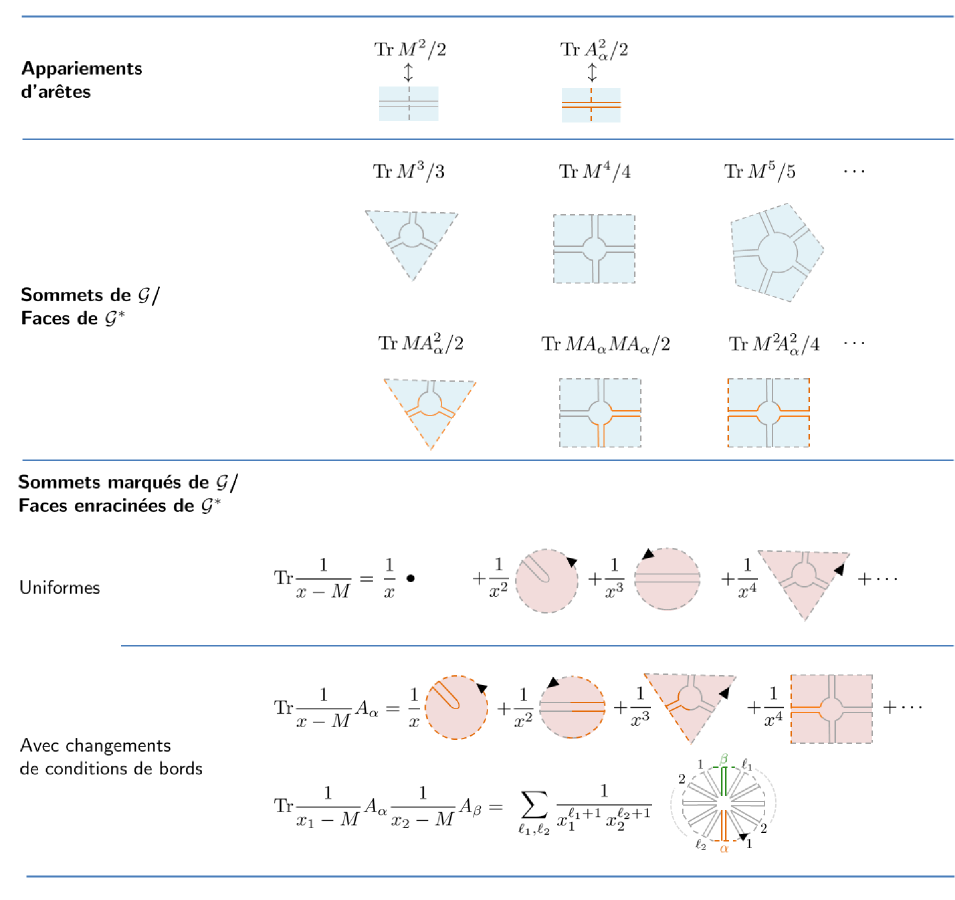

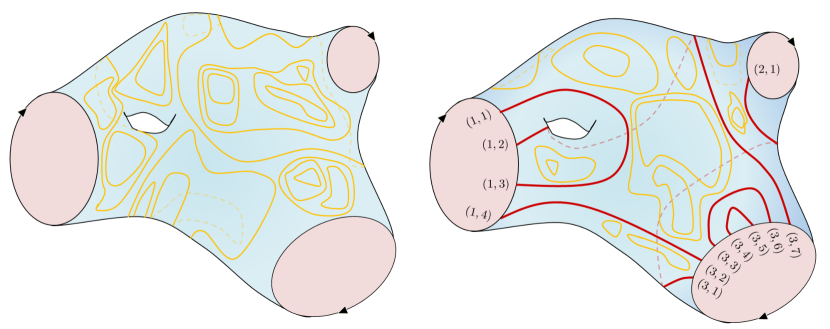

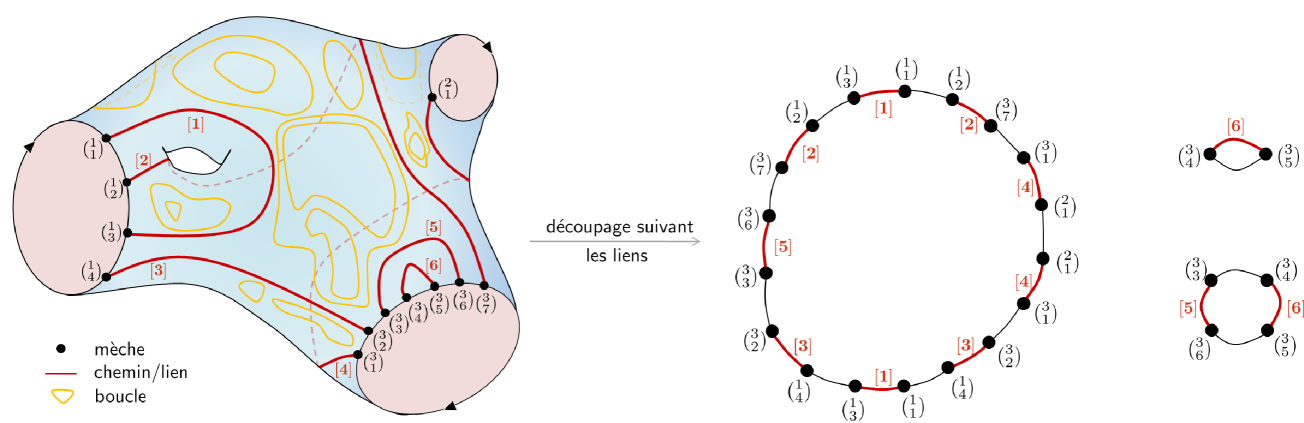

![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x12.png)

Lorsque (les valeurs propres ne vivent que sur un contour), et lorsque les sont des polynômes, et les fonctions de corrélations de ce modèle peuvent être étudiés en introduisant deux bases de polynômes duales pour le produit scalaire :

| (I-31) |

La limite des grandes chaines () peut être vue, en normalisant correctement les couplages, comme un modèle à une matrice dépendant d’un temps continu, avec une dynamique dictée par un terme cinétique quadratique .

Les chaines de matrices n’interviendront pas directement dans cette thèse. Je les définis car ce sont actuellement les modèles les plus généraux151515On peut aussi ajouter comme dans Éqn. I.13 un champ extérieur à une des extrémités. à plusieurs matrices où l’on sait obtenir des équations de boucles fermées, et les résoudre. Par ailleurs, on voit que pour des modèles avec couplages entre matrices plus compliqués, l’astuce d’Harish-Chandra ne permet pas d’intégrer sur les variables angulaires pour ne garder que les valeurs propres. Du point de vue probabiliste, on peut penser que la chaine de matrices est un modèle particulier. Cependant, ils sont singularisés du point de vue de l’intégrabilité, et interviennent souvent en physique statistique ou en théorie des cordes (problèmes de partitions planes aléatoires). On peut aussi garder à l’esprit, pour des travaux futurs, qu’étudier l’asymptotique des chaines de matrices, revient à étudier l’asymptotique des polynômes biorthogonaux.

Les modèles de matrices généralisés

Nous appellerons intégrales de matrices généralisées, les modèles du type :

| (I-32) |

et leurs extensions à plusieurs matrices. L’interaction entre deux "valeurs propres" et n’est plus décrite par un déterminant de Vandermonde, mais une fonction à deux points arbitraire. Ici, on a séparé artificiellement un facteur qui s’annule à points coïncidants, d’un facteur régulier . Le modèle à une matrice , et le modèle trivalent en sont deux exemples. Comme les modèles de matrices, cette généralisation a de nombreuses applications en physique théorique, dont quelques-unes sont évoquées dans cette thèse.

I.14 Description des observables

Résolvantes et corrélateurs

Dans cette thèse, nous nous intéresserons le plus souvent aux valeurs moyennes d’observables d’un modèle à une matrice, qui sont symétriques par changement de base (i.e. par permutation des valeurs propres) : elles s’écrivent . Pour cette raison, on les appelle parfois observables bosoniques. Les résolvantes engendrent une base de ces observables bosoniques (). L’expérience montre que c’est la plus commode du point de vue de la géométrie complexe. On définit alors les corrélateurs non connexes :

| (I-33) |

et les corrélateurs connexes :

La notation rappelle que est défini à partir des cumulants. Les corrélateurs connexes ou pas étant symétriques dans les , on utilisera la notation pour désigner . La relation entre et est à l’origine du vocabulaire non connexe/connexe :

Par exemple, pour et :

Par la suite, corrélateur signifiera en l’absence de précision "corrélateur connexe". Les observables bosoniques pour une matrice peuvent être engendrées en perturbant le potentiel dans les intégrales de matrices. Si l’on explicite cette dépendance dans le potentiel :

La dérivée le long de la déformation est appelée opérateur d’insertion, ou parfois opérateur de vertex infinitésimal.

Ratios de polynômes caractéristiques

Du point de vue des systèmes intégrables, ce sont les observables fermioniques qui ont été introduites à l’origine, notamment les valeurs moyennes de ratios des polynômes caractéristiques :

Les sont engendrés par l’insertion d’opérateurs de vertex finis. Par conséquent, on peut aisément écrire une formule exponentielle exprimant les en fonction de ou , et un opérateur de dérivation à points coïncidant pour faire l’opération inverse. Par exemple :

Chapitre II La récurrence topologique

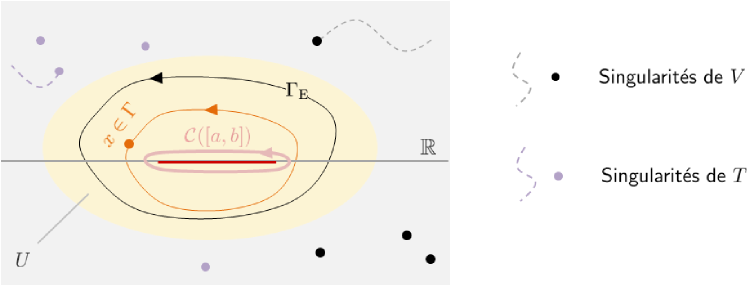

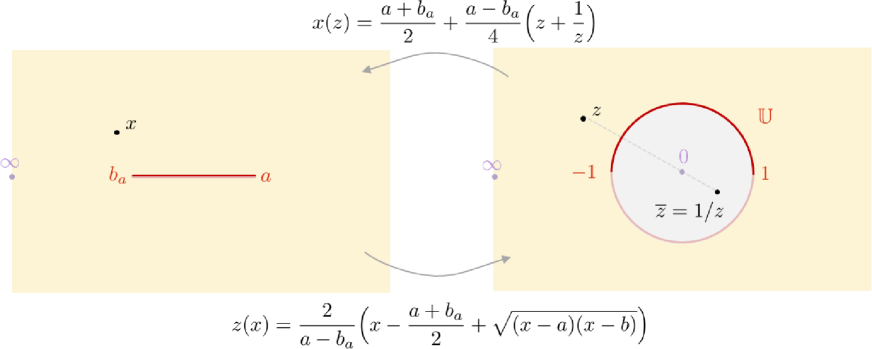

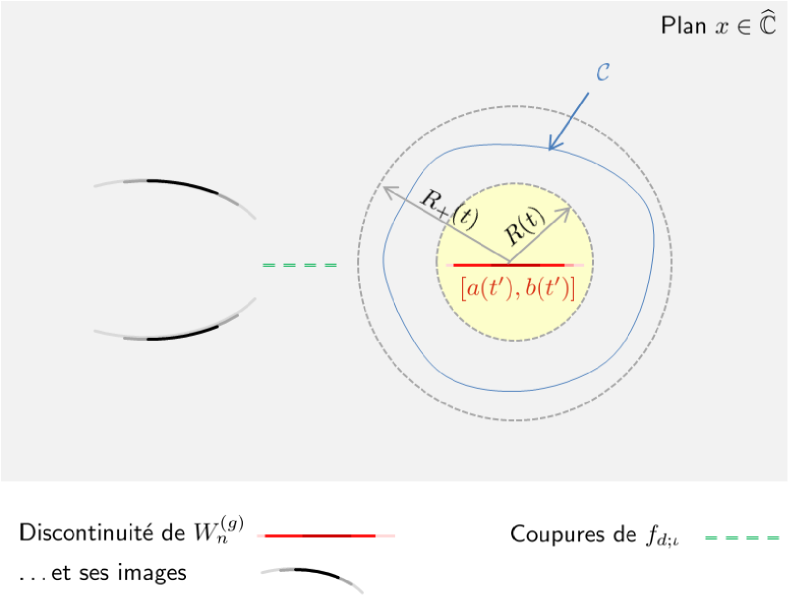

Je commence par une discussion élémentaire sur les équations de Schwinger-Dyson, afin de montrer les équations de boucles satisfaites par les modèles de matrices, et de justifier leur étude dans un cadre plus général. Puis, je présente l’axiomatique de la récurrence topologique (RT), développée par Eynard et Orantin : à partir d’une courbe spectrale (notion qui sera définie), RT exhibe la solution générale d’une hiérarchie d’équations de boucles. Je rappelle ses propriétés utiles pour la suite de la thèse, en particulier son application aux chaines de matrices hermitiennes. Je discute aussi des extensions (connues ou encore à explorer) de RT. Le contenu de ce chapitre n’étant pas nouveau, je donnerai peu de démonstrations détaillées, et renvoie à [EO08a] pour une revue plus complète datant de 2008 et des références. Le lecteur qui n’est pas familier avec la géométrie complexe sur les surfaces de Riemann pourra consulter l’Annexe A en préliminaire.

II.1 Les équations de Schwinger-Dyson

II.1.1 Principes

Reprenons les notations de la partie I.5. Imaginons une théorie des champs (ou une loi de probabilité), avec une fonction de partition . Imaginons aussi et construits de sorte que les théorèmes habituels sur l’invariance de l’intégration par changement de variable s’appliquent, et que l’on dispose d’une famille différentiable de changements de variable , qui envoie sur :

Ce qui donne, pour des changements de variables infinitésimaux, une équation à trois termes :

| (II-1) |

Le premier vient de la variation du domaine d’intégration, on a noté . Le second est le jacobien infinitésimal du changement de variable :

Le troisième est la variation du poids d’intégration :

L’Éqn. II-1 donne une relation entre valeurs moyennes de certaines observables. On appelle équation de Schwinger-Dyson, toute relation découlant du principe d’invariance par changement de variable (ou d’une intégration par partie, ce qui est équivalent). On peut écrire une équation de Schwinger-Dyson pour toutes les familles de changements de variable possibles dans (elles sont paramétrées par l’espace tangent de , si tant est que cela ait un sens). On peut appliquer le même principe pour les intégrales donnant les valeurs moyennes . Après diverses manipulations, on peut espérer obtenir des équations fermées pour certaines observables , et peut-être ainsi calculer . De plus, si , on peut remonter à modulo un facteur constant en intégrant (comme en probabilités, lorsque l’on connait bien les moments d’une loi, on peut remonter à la loi).

II.1.2 Exemples

Nous allons illustrer la dérivation des équations de Schwinger-Dyson. Pour bien montrer que la méthode est élémentaire, nous allons d’abord le faire sur une intégrale unidimensionnelle. Nous passerons ensuite aux équations de Schwinger-Dyson du modèle à une matrice pour la fonction de partition et toutes les observables . Enfin, je présenterai l’équation de Schwinger-Dyson pour le modèle à une matrice hermitienne en champ externe. Ces deux cas nous seront utiles par la suite.

Exemple trivial

On se propose de calculer les moments pour la mesure de probabilité sur (), en suivant la stratégie que l’on vient d’évoquer. Pour des questions de convergence, on restreint d’abord à : . Toute fonction qui est définit une famille différentiable de changements de variable , pourvu que soit assez petit. L’équation de Schwinger-Dyson s’écrit :

Pour à croissance modérée à l’infini, le terme de bord disparait quand , et l’on trouve :

En prenant pour , on trouve par récurrence :

Enfin, . Il existe donc une constante telle que :

doit être calculé par d’autres moyens.

Modèle à une matrice

Le modèle à une matrice est défini en Éqn. I-25 :

| (II-2) |

Etudions les équations de Schwinger-Dyson générées par les changements de variable de la forme :

Si l’on choisit de sorte qu’il n’y ait pas de termes de bord, on obtient :

| (II-3) |

Cette équation est linéaire en , donc on peut en principe choisir une base quelconque de , comme la base des polynômes , puis en faire des combinaisons linéaires pour tenter de fermer les équations. On ne reproduira pas ces tâtonnements, et on choisit qui donne efficacement la réponse. L’Éqn. II-3 s’écrit :

ou en termes de corrélateurs (cf. partie I.14) :

| (II-4) |

avec :

On peut aussi écrire des équations de Schwinger-Dyson à partir de l’intégrale qui représente le corrélateur à points. En fait, elles se déduisent de l’Éqn. II-4 par des perturbations infinitésimales du potentiel (cf. Éqn. LABEL:eq:Wnconnexe) . Il en résulte :

| (II-5) | |||||

où l’on a introduit :

Ces équations sont quadratiques, à cause du terme d’interaction entre deux valeurs propres (le déterminant de Vandermonde) dans l’Éqn. II-2.

Modèle à une matrice hermitienne en champ extérieur

Le modèle est défini en Éqn. I.13 :

Écrivons l’équation de Schwinger-Dyson pour , en utilisant le changement de variable :

| (II-6) |

Il est utile d’introduire :

En particulier, notons que est régulier lorsque , et a des pôles simples lorsque . Nous pouvons mettre en forme l’Éqn. II-6 :

Cette équation est valable pour tout , en particulier, on peut faire disparaitre en spécialisant :

| (II-7) |

II.2 Formalisme de la récurrence topologique

Je vais maintenant introduire la récurrence topologique, qui exhibe l’unique solution des équations de Schwinger-Dyson des modèles de matrices hermitiennes (Éqns. II-4 et II-5 avec ) prescrite par certaines conditions analytiques. L’extension au cas sera mentionnée au § II.4.1.

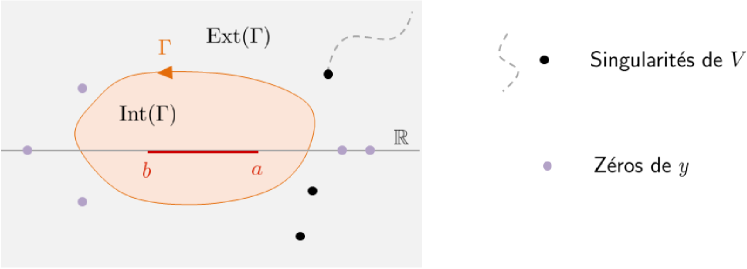

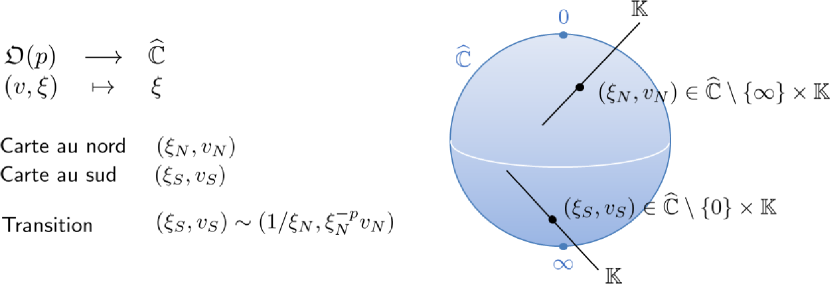

II.2.1 Notion de courbe spectrale

Pour nous, une courbe spectrale sera la donnée :

-

d’une surface de Riemann .

-

d’un couple de fonctions méromorphes sur . On suppose que est un ensemble fini pour tout .

-

On note , les zéros de , on suppose qu’ils sont en nombre fini, et on demande que soit régulier aux .

-

d’un noyau de Bergman , i.e. d’un objet qui est une forme différentielle en et en , symétrique en , et qui est méromorphe avec pour seule singularité un pôle double avec coefficient en , sans résidu, i.e. dans n’importe quelle coordonnée locale :

Les deux premiers points sont équivalents à la donnée d’un atlas , ou encore d’une courbe plane d’équation . On peut éventuellement se restreindre à une courbe plane (pour enlever un ensemble de singularités par exemple), où rajouter des points à (pour la rendre compacte par exemple). Il n’est pas nécessaire que soit une fonction algébrique.

Les sont les points de ramification de , et les valeurs sont les points de branchement. On dit qu’une courbe spectrale est simple si les sont des zéros simples de et les sont deux à deux distincts. Dans ce cas, il existe une involution locale , définie sans ambigüité au voisinage de chaque par et .

Outre l’équivalence géométrique (liberté de paramétrage, de choix de coordonnées locales,…), nous utiliserons deux notions d’équivalence de courbes planes, qui se transmettent aux courbes spectrales.

est faiblement équivalente à si elles peuvent être représentées avec la même surface de Riemann , et qu’il existe une constante , une fonction méromorphe au voisinage des points de branchement de , telles que :

est symplectiquement équivalente à si elles se déduisent l’une de l’autre par composition de transformations d’équivalence faible, d’échanges , et de . Informellement, ce sont les transformations qui préservent , d’où le nom "symplectique".

II.2.2 Exemples

Une courbe spectrale algébrique de genre , avec deux points de ramification :

L’involution locale est en fait globale : . Cette courbe spectrale intervient dans le dénombrement des cartes construites avec des gones ().

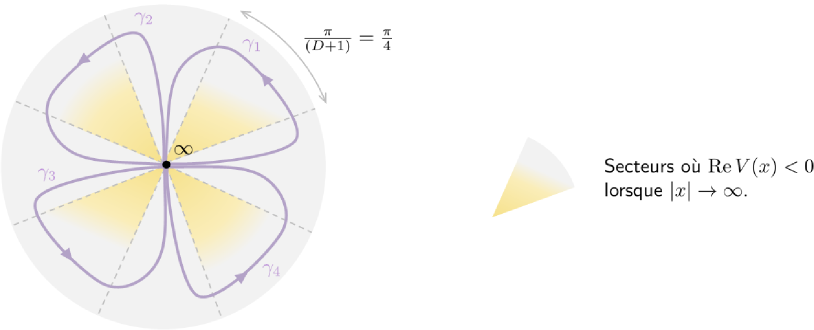

La courbe spectrale d’Airy, avec un seul point de ramification :

| (II-8) |

L’involution locale est en fait globale : .

La courbe plane la plus générale qui est de genre et possède un seul point de ramification s’écrit :

| (II-9) |

L’involution locale est en fait globale : . Par des transformations d’équivalence faible, on peut toujours se ramener à . Si , et si l’on adjoint à le choix du noyau de Bergman :

| (II-10) |

on obtient une courbe spectrale symplectiquement équivalente à celle du modèle de Kontsevich (cf. § II.3.2 ou le Théorème I.1 de l’introduction)

Une courbe spectrale non algébrique, de genre , avec un point de ramification en :

Ici, fournit111Attention, les transformations d’équivalence faible et symplectiques ne touchent pas au noyau de Bergman. Ainsi, cette courbe spectrale est symplectiquement équivalente à la courbe munie de . une coordonnée globale, et où est la fonction de Lambert. Cette courbe spectrale intervient dans le calcul des nombres de Hurwitz. Ce n’est pas un cas particulier de la courbe spectrale de Kontsevich. Certes, on peut mettre la courbe plane sous la forme Éqn. II-9, avec des coefficients explicitement calculables, mais le noyau de Bergman est différent de donné à l’Éqn. II-10.

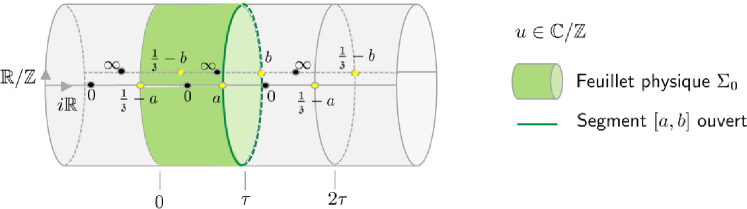

Une courbe spectrale algébrique elliptique, avec un point de ramification :

où et est la fonction de Weierstraß. Cette courbe spectrale est basée sur la courbe plane d’équation . Depuis les travaux de Seiberg et Witten [SW94], elle intervient pour les calculs semiclassiques dans les théories de Yang-Mills supersymétriques .

Les courbes spectrales hyperelliptiques. L’équation :

définit une surface de Riemann compacte , qui est génériquement de genre . Les involutions locales se recollent en fait en une involution globale : . Cette propriété caractérise les courbes hyperelliptiques. Avec un noyau de Bergman approprié, c’est la courbe spectrale la plus générale que l’on rencontre dans le modèle à une matrice hermitienne avec potentiel polynomial.

II.2.3 Axiomatique

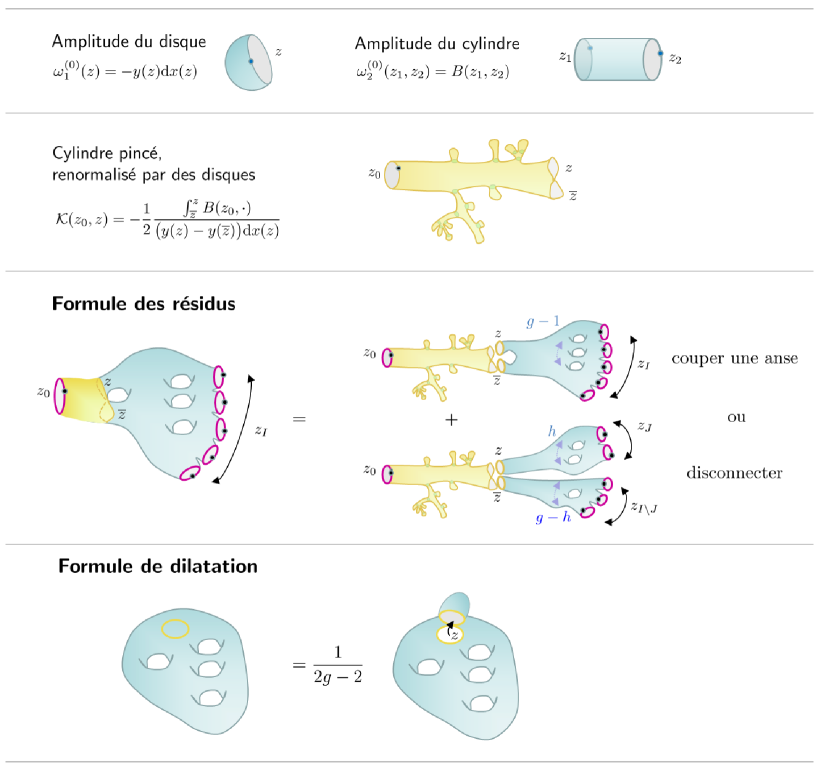

À partir d’une courbe spectrale simple, on définit des nombres pour , et des objets . Pour initialisation :

Ensuite, on introduit un noyau de récurrence , qui est une forme différentielle en , et l’inverse d’une forme différentielle en définie au voisinage de chaque .

| (II-11) |

La formule des résidus définit par récurrence sur :

| (II-12) |

signifie que l’on exclut de la somme les termes où apparait. Enfin, on définit pour des nombres , par l’équation de dilatation :

| (II-13) |

Comme un noyau de Bergman n’a pas de résidus, on peut montrer à partir de la formule des résidus que , sauf pour . Par conséquent, la définition de ne dépend pas de la primitive de choisie.

II.2.4 Représentation diagrammatique

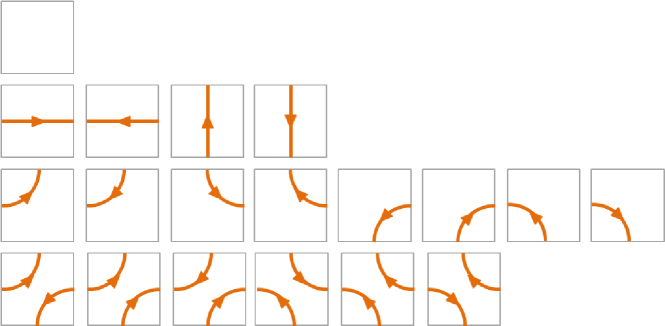

En débobinant la récurrence, il est possible d’écrire comme une somme sur une certaine classe de graphes fléchés trivalents , de genre , et avec une arête externe pour chaque variable . est calculé par un emboitement de résidus. Le poids de est obtenu en multipliant les poids des arêtes internes , les poids des sommets trivalents (où sont les variables associées aux arêtes incidentes), et en prenant les résidus dans l’ordre des flèches. À cause du fléchage, ces poids sont non locaux. Cette diagrammatique est développée dans [EO08a].

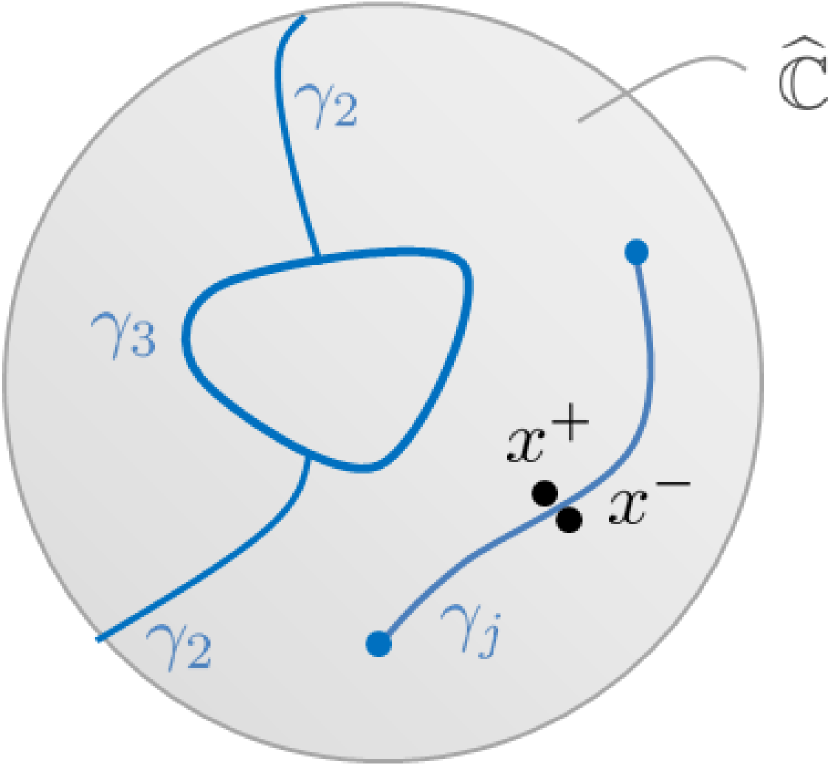

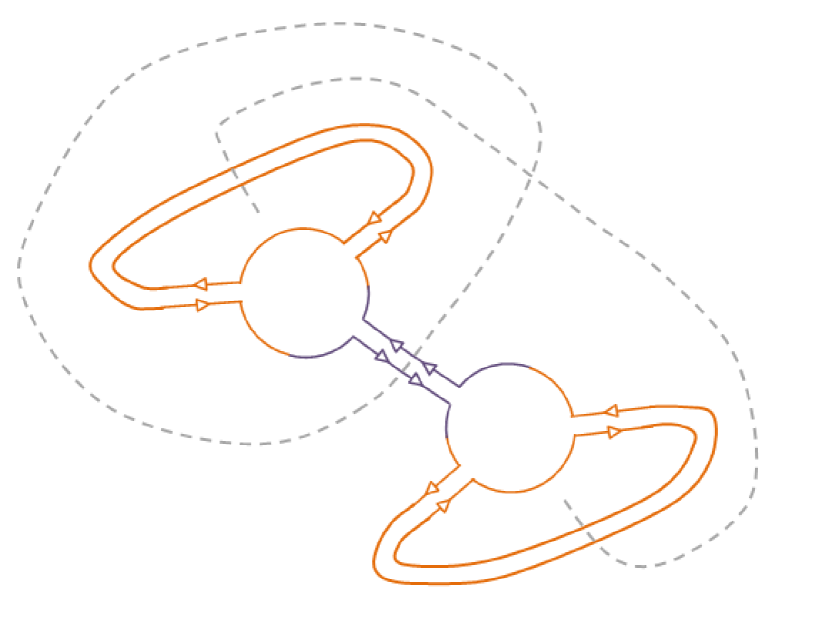

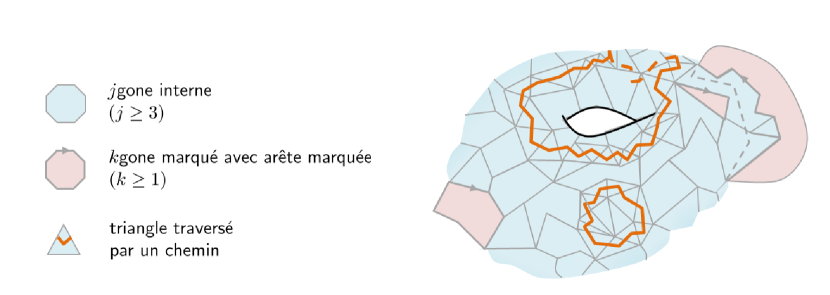

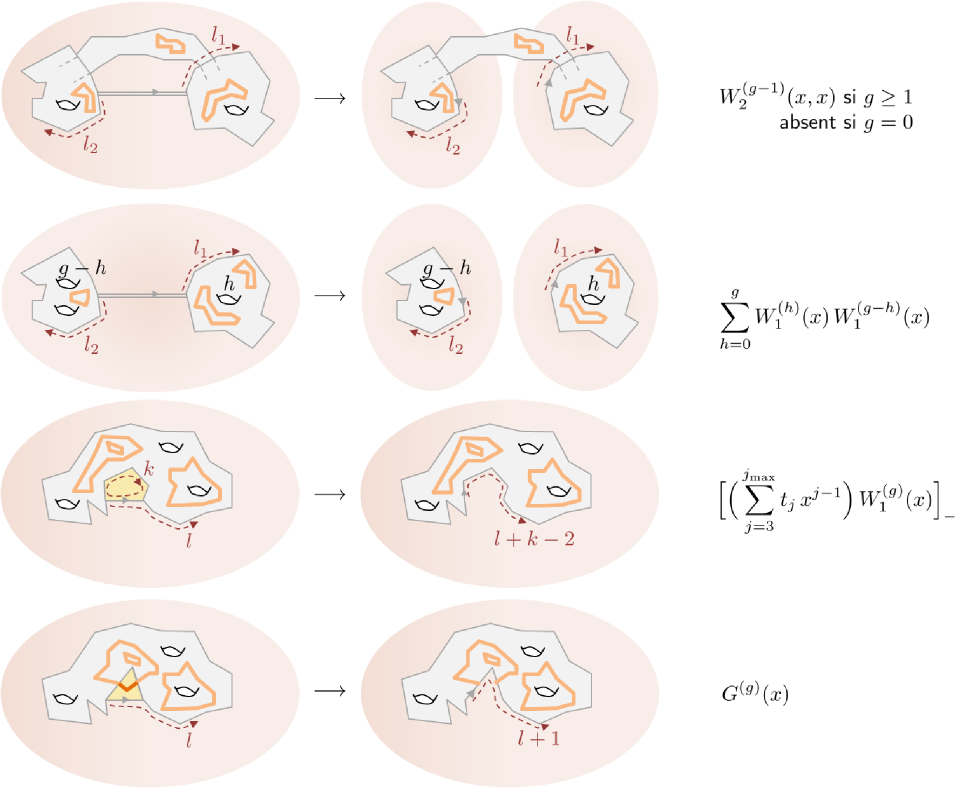

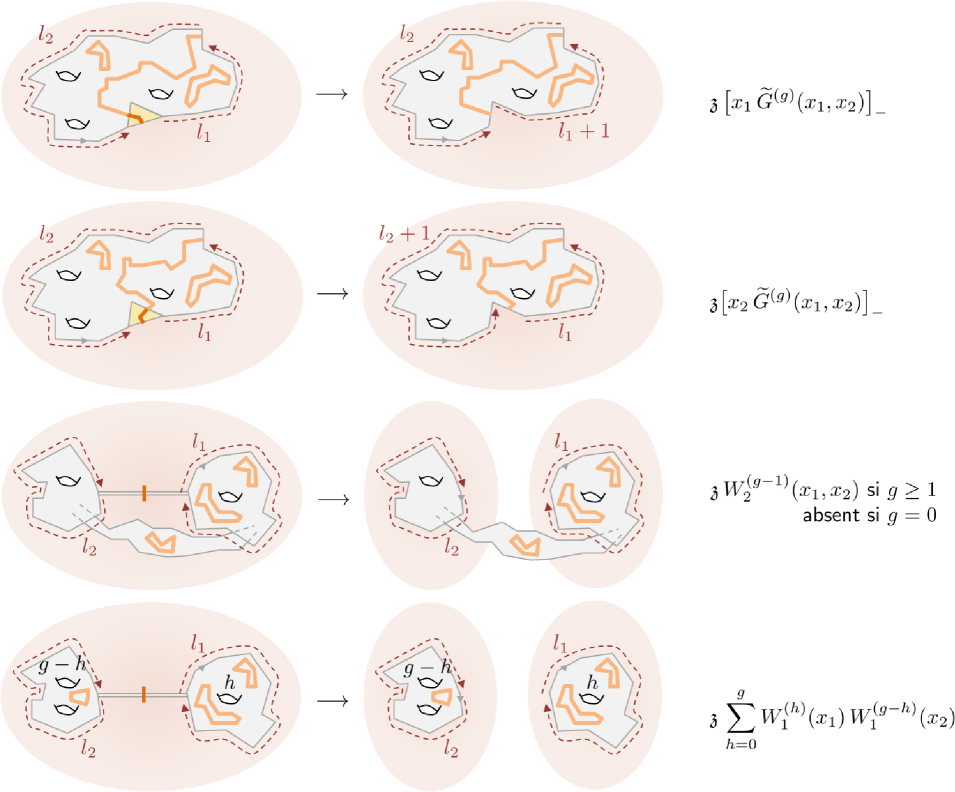

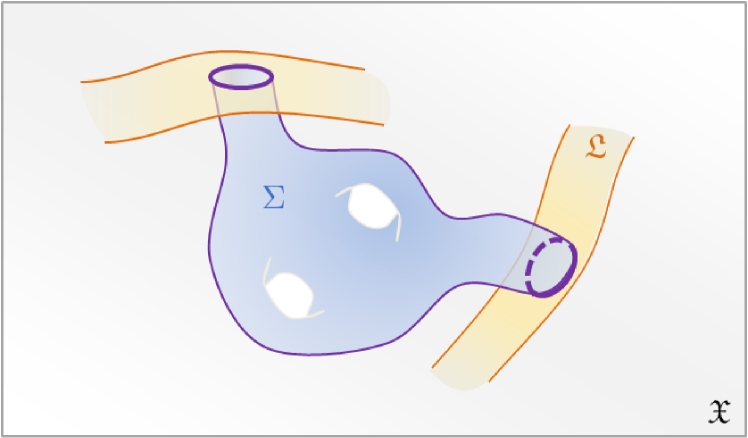

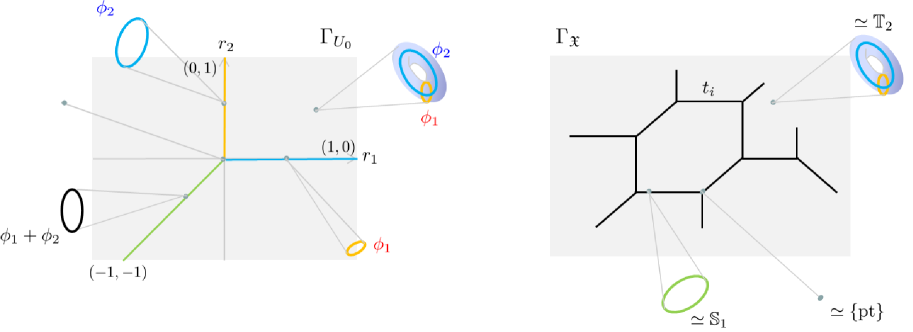

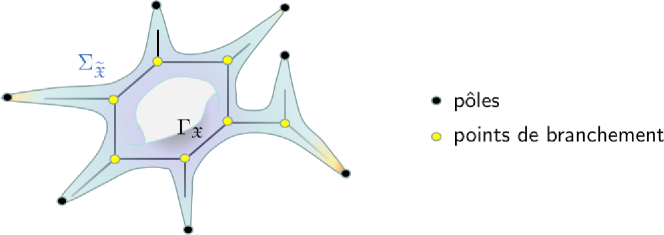

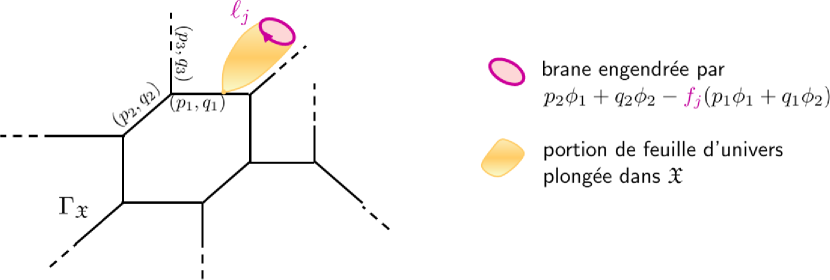

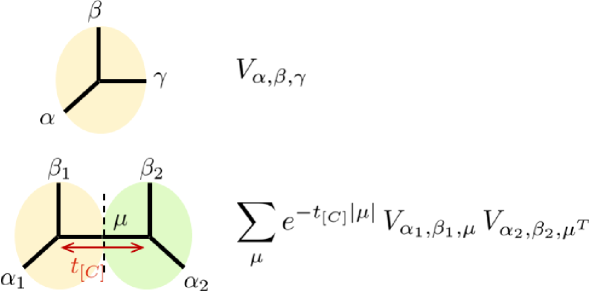

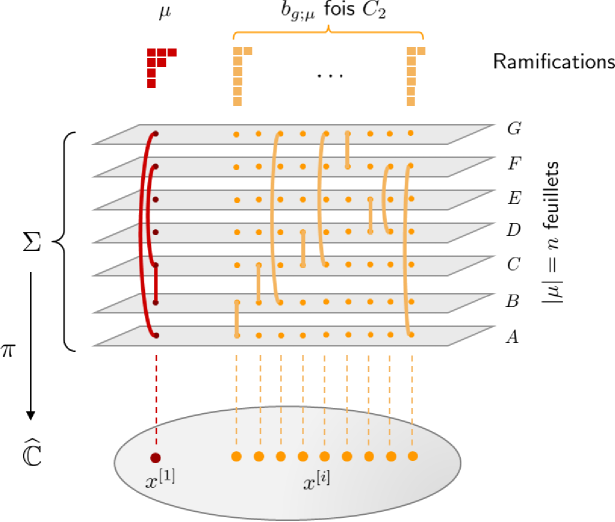

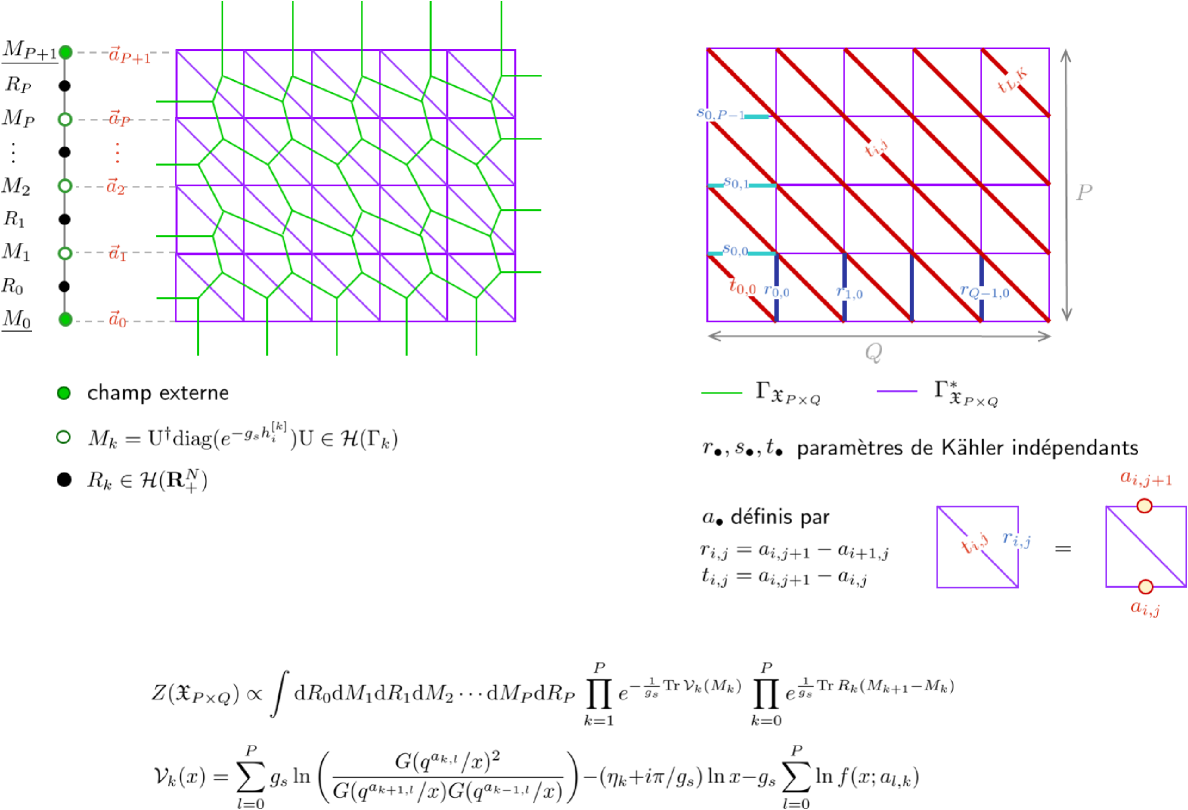

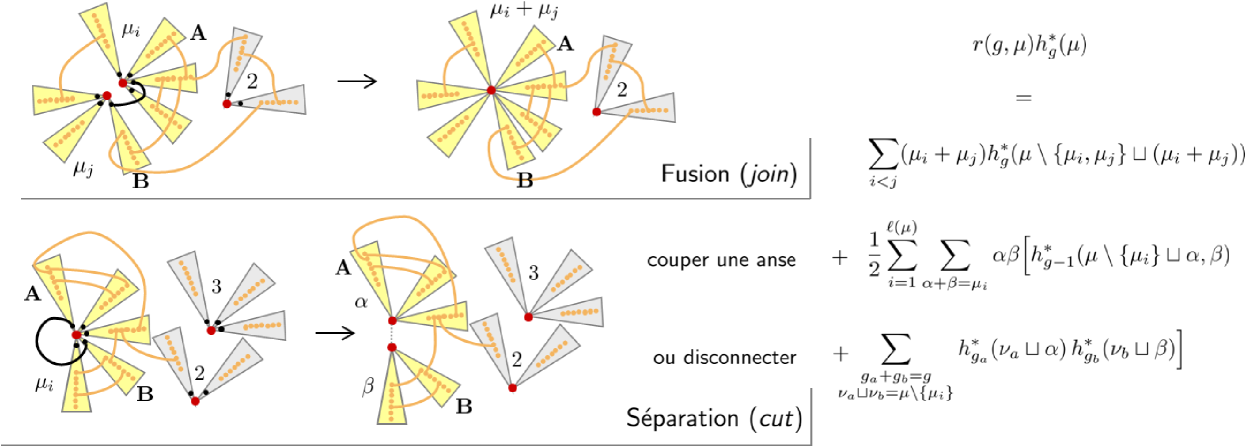

Il est aussi possible de représenter comme une fonction génératrice de surfaces orientables de genre , à bords, avec une variable vivant sur chaque bord (Fig. II.1). Ici, j’indique seulement une façon graphique de d’écrire/lire la formule des résidus, sans prétention bijective. C’est plutôt un choix de vocabulaire, qui a une contrepartie combinatoire précise développée dans [EO09] mais que je n’aborderai pas.

II.2.5 Définition des termes instables

En géométrie algébrique, on montre que le groupe d’automorphismes holomorphes d’une surface de Riemann de genre avec points marqués est discret ssi . Dans ce cas, on dit que est stable, sinon elle est instable. Les objets stables sont aussi ceux qui peuvent être munis d’une métrique hyperbolique à courbure constante strictement négative et rendant les bords géodésiques. Ces deux faits sont liés et rendent les objets stables plus faciles à étudier que les objets instables. Par exemple, l’espace des modules n’est bien défini que pour , et la décomposition de Strebel (partie I.9) existe aussi à cette condition. Toutefois, les topologies instables sont peu nombreuses : les sphères , les disques , les cylindres , et le tore . On peut donc les traiter au cas par cas. C’est un phénomène analogue qui rend la définition d’un et , ayant de bonnes propriétés, plus compliquée que celle des ou stables. "Bonnes propriétés" signifie que les dérivées de et par rapport à un maximum de paramètres doivent être décrites par la géométrie spéciale (§ II.2.9). Par conséquent, et ne sont jamais définis qu’à une constante près. Dans une famille donnée de courbes spectrales, il peut exister des choix naturels de cette constante.

Ici, on va se contenter de donner des définitions pour une famille de courbes spectrales simples algébriques. Elles ont l’avantage d’être basées sur une surface de Riemann compacte, sur laquelle la géométrie complexe est bien connue (cf. Annexe A).

Définition de

Lorsque est une surface de Riemann compacte, de genre , l’ensemble des noyaux de Bergman sur est un espace affine de dimensionC (cf. Annexe A) :

| (II-14) |

est entièrement déterminé par le choix d’une base symplectique de . Si est une courbe spectrale simple, on peut définir sans ambigüité (je ne le justifie pas ici) une famille222Cette famille est parfois appelée ”espace de Hurwitz” dans la littérature touchant aux systèmes intégrables et aux variétés de Frobenius. de courbes spectrales simples paramétrée par et les positions des points de branchement . La structure conforme de change avec et . Cependant, on peut s’intéresser aux variations infinitésimales d’une fonction ou d’une forme différentielle , lorsqu’une coordonnée locale est fixée et varie. Le résultat est noté ou , et vit encore333Une petite illustration : . sur la surface de Riemann .

Les noyaux de Bergman dans cette famille satisfont la formule variationnelle de Rauch [Rau59] :

| (II-15) |

Elle assure l’existence d’une fonction telle que [EKK04] :

| (II-16) |

On utilise la notation :

Comme multiplié par n’importe quelle fonction rationnelle de , vit toujours sur la même surface de Riemann, ne dépend pas des . Par exemple, pour la famille des courbes hyperelliptiques , après le choix d’une base symplectique sur une courbe origine dans cette famille :

est le déterminant de Vandermonde des , et la matrice des périodes canonique pour les courbes hyperelliptiques. Le choix d’un préfacteur s’impose naturellement.

On définit à une constante près :

| (II-17) |

Les points de branchement avec ne contribuent pas au second terme.

Définition de

Notons , les pôles de , et la coordonnée locale au voisinage de fixée par la fonction (Annexe A). Décomposons :

Avec un choix de point base , on introduit le potentiel chimique :

On choisit également une base symplectique de cycles sur . Alors, on définit , qui est aussi appelé le prépotentiel :

| (II-18) |

Cette expression ne dépend pas du choix de point base car .

Remarque

Il n’est pas facile d’étendre cette définition de a des courbes spectrales non algébriques. Il faut s’assurer que l’on peut déformer en paramétrant par la position des points de branchement, tout en préservant la formule variationnelle de Rauch (Éqn. II-15). Dans le cas algébrique, est relié au déterminant régularisé du laplacien sur muni de la métrique , et on pourrait aussi essayer de généraliser cette relation à des cas non algébriques.

Le prépotentiel a une interprétation géométrique simple, liée à l’aire régularisée de munie de la métrique . Cette régularisation est transparente : il est moins difficile de généraliser la définition de à des courbes spectrales non algébriques, au cas par cas. On peut considérer que est défini pour toute courbe spectrale (pas nécessairement simple). En fait, l’Éqn. II-18 ne fait pas intervenir le noyau de Bergman , autrement dit, on peut parler du prépotentiel d’une courbe plane quelconque.

II.2.6 Propriétés élémentaires

On pose , la coordonnée locale444Si , il faut plutôt utiliser . au voisinage de telle que . On introduit , l’entier positif tel que , et on distingue les points de ramification durs (quand ) et mous (quand ).

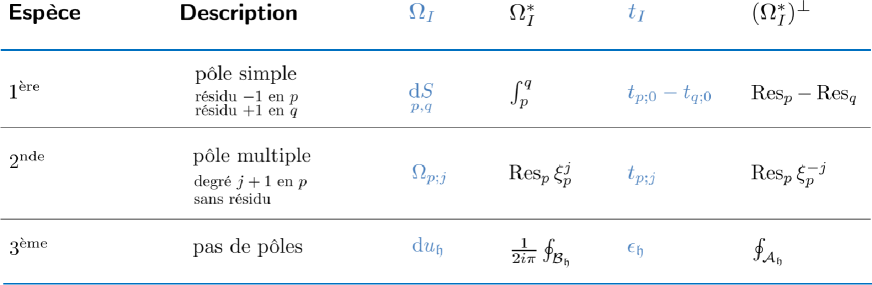

Analyticité Les stables sont des formes différentielles méromorphes dans chacun des , dont les pôles sont nécessairement situés aux , et n’ont pas de résidus.

Symétrie Bien que la formule des résidus privilégie une variable, tous les sont invariants par permutation des . Cela peut être explicitement prouvé en utilisant la représentation diagrammatique.