Un Modèle simple d’injection diphasique avec phase condensable

Résumé

L’objectif de cette note est de proposer un modèle mathématique simple permettant de comprendre l’arrêt de la pénétration d’un flux de vapeur d’eau condensable sur un mur de béton, observé expériementalement (voir par exemple les différentes expériences d’injection de vapeur dans du béton présentées dans [11], et [7]). Un modèle homogénéisé simple d’injection dans un milieu poreux est proposé, donnant une borne pour la position asymptotique en temps du front de pénétration.

The aim of this paper is to propose a simple mathematical model to understand the decision of the penetration of a stream of water vapor condensing on a concrete wall, observed experimentally (see for example the situations described in [11], et [7]). A simple homogenized model for the injection in a porous medium is proposed, giving a bound for the asymptotic-time position at the front of penetration.

1 Introduction

Un modèle simple d’injection d’un fluide condensable incompressible dans un milieu poreux empli d’un autre fluide incompressible est présenté dans [9]. Pour cela les auteurs ont adapté à cette situation un autre modèle (cf. [8]) qu’ils avaient obtenu par homogénéisation à partir du système de Navier-Stokes et qui décrivait l’injection isotherme d’un fluide incompressible non condensable dans un milieu poreux empli d’un autre fluide incompressible.

L’adaptation consistait à définir la vitesse du fluide condensable entrant comme somme de la vitesse qu’il aurait s’il n’était pas condensable ( donc vérifiant la modélisation décrite dans [8]) et d’un terme de ”recul” traduisant la diminution de volume provoquée par la condensation.

Cela leur a permis notamment de montrer que la vitesse du déplacement de l’interface entre les deux fluides était décroissante et asymptotiquement nulle pour les temps infinis.

Ainsi ils purent avancer une explication pour expliquer l’arrêt observé expérimentalement de l’avancée d’une vapeur condensable injectée dans du béton. Explication qui complète celle qui était jusqu’alors donnée dans la littérature pour expliquer ce phénomène: à savoir, la formation d’un ”bouchon” de condensation (voir par exemple [4],[11] ou [7]).

Tout cela est par ailleurs développé et détaillé dans la thèse de Zeltz (cf. [12]) .

La démarche adoptée par ces auteurs, brièvement résumée, est la suivante:

Ils considérent que la condensation provient essentiellement de la différence entre la pression réelle et la pression de vapeur saturante du fluide.

Et que donc cette condensation ne se fait pas uniquement au niveau de l’interface entre le fluide injecté condensable et le fluide résiduel non condensable. Mais qu’elle se fait de façon homogène dans toute la portion poreuse mouillée par le fluide injecté.

Plus précisément, le terme utilisé par ces auteurs pour modéliser ce recul est de la forme linéaire , étant le volume du fluide entré à l’instant et un coefficient lié à la capacité de condensation du fluide considéré, à la température donnée.

L’idée précise sur laquelle repose ce choix peut s’exprimer ainsi:

Si représente la pression appliquée à la vapeur injectée et la pression de vapeur saturante, la différence est constante puisqu’en condition isotherme est constante. Or la condensation est proportionnelle à (cf. par exemple [5]). Et donc dans ces conditions, la quantité de fluide qui se condense dans le milieu poreux est effectivement et uniquement proportionnelle au volume du fluide déjà entré.

La question étudiée dans les paragraphes qui suivent est celle-ci:

En gardant le point de vue qui vient d’être décrit, le résultat obtenu dans [9] (décélération progressive de l’avancée du fluide condensable injecté jusqu’à une vitesse nulle ) est-il généralisable dans le cas d’une injection non isotherme?

1.1 Description du milieu poreux et des autres hypothèses

Le but principal de cette étude est d’obtenir une modélisation à la fois simple et fiable d’une injection de vapeur dans une enceinte en béton empli d’air humide.

La structure poreuse envisagée et les hypothèses physiques ont donc été choisies en fonction.

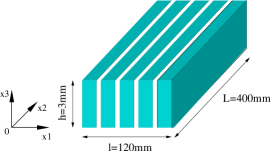

Les pores ont la forme de ”slits”, c’est-à-dire de fentes très fines. Ils sont supposés parallèles et non interconnectés. La figure 1 schématise un tel milieu.

Chaque slit est donc un parallélipipède de dimensions de l’espace

avec

L’écoulement dans ces slits peut alors être assimilé à un écoulement de Hele-Shaw, c’est-à-dire un écoulement visqueux entre deux plans parallèles voisins.

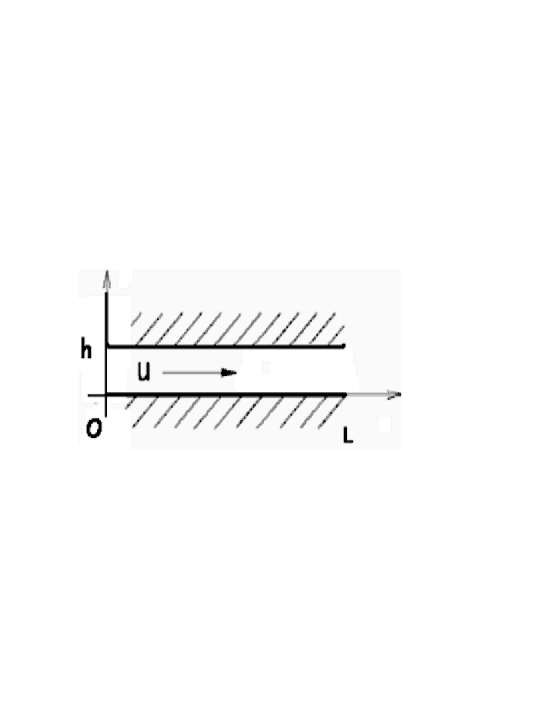

Ce qui permet, en procédant de la même manière que dans [10], de se ramener à des pores 2D du plan

Un tel pore est schématisé dans la figure 2.

Le milieu poreux, et donc aussi chacun des pores, est initialement rempli d’un premier fluide résiduel à pressions et températures ambiantes. Ce fluide est supposé newtonien, visqueux et incompressible. Cela peut être considéré comme étant le cas pour de l’air en déplacement lent, car alors sa compressibilité est négligeable (pour la validité de cette approximation, on pourra voir par exemple [2]).

Le fluide injecté est aussi newtonien, visqueux et incompressible. Il a la propriété supplémentaire qu’il se condense lorsque sa pression dépasse la pression de vapeur saturante. C’est le cas de la vapeur d’eau. Ses pressions et températures à l’injection sont constantes et supposées très supérieures aux pressions et températures ambiantes.

Dans la suite, la notation suivante sera systématiquement utilisée: ce qui se rapporte au fluide résiduel sera indicé par et ce qui se rapporte au fluide injecté par i.

Pour les viscosités et des deux fluides en jeu, elles sont assez voisines pour pouvoir les confondre, ce qui est le cas en particulier pour l’air humide et la vapeur d’eau (cf. [6]). Donc ces viscosités sont supposées vérifier:

.

Puisque ceux-ci sont essentiellement sous phase gazeuse, les tensions superficielles sont négligeables et il n’en est donc pas tenu compte.

De même, les forces de gravitation peuvent être considérées comme minimes pour des gaz évoluant dans un tel milieu poreux, et sont donc négligées.

Les conditions d’immiscibilité des deux fluides en jeu, de transmission à l’interface (continuités de la vitesse et de la composante normale du tenseur de contrainte) et d’adhérence aux parois (vitesse nulle au bord) sont celles qui sont habituellement retenues dans ce genre d’écoulement de fluides newtoniens visqueux incompressibles.

Elles sont identiques à celles déjà utilisées dans [9].

Par contre, et c’est la seule différence dans les hypothèses avec celles adoptées dans [9], les conditions ne sont pas isothermes et l’évolution de la température provoquée par la conduction de la chaleur à travers le milieu poreux est prise en compte. Cela sera précisé par la suite.

1.2

Développement asymptotique et caractérisation de la vitesse

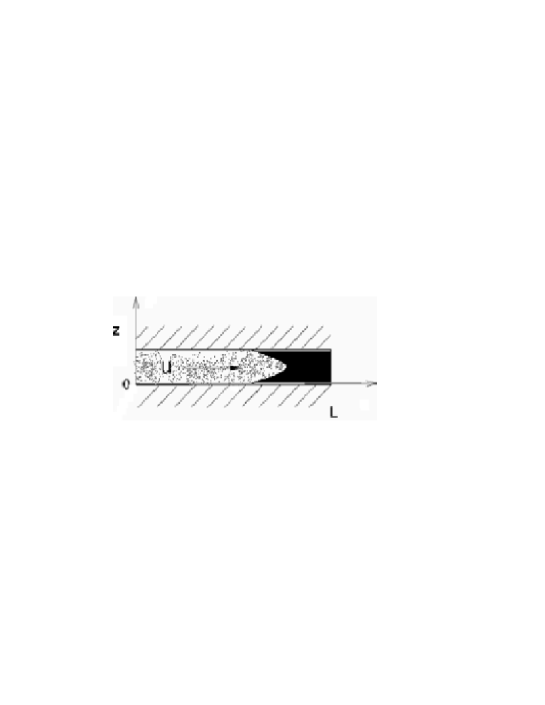

A tout instant , le domaine est réunion disjointe de la partie encore emplie du fluide non condensable résiduel et de la partie déjà emplie du fluide entrant condensable: avec .

L’interface à l’instant correspond donc à .

Cela est schématisé dans la figure 3.

La vitesse dans peut être décomposée par:

avec et ainsi définis:

-

—

représente la vitesse qu’on aurait pour le même problème mais sans condensation.

-

—

est un réel positif ou nul qui correspond à la perte de vitesse provoquée par la diminution de volume qu’entraine la condensation.

Les développements asymptotiques sont écrits en fonction de

à partir du domaine .

Les inconnues que constituent la vitesse du fluide, sa pression et sa viscosité sont redéfinies sur et dépendent des variables et , comme cela est fait classiquement dans la méthode de réduction introduite par Ciarlet et al. (cf. [3]).

Les développements utilisés sont précisément ceux-ci:

A partir du système de Stokes et comme cela est montré dans le chapitre 4 de [12], le système homogénéisé obtenu en considérant uniquement les termes d’ordre zéro est alors le suivant:

| (1) |

avec pour conditions initiales et au bord:

| (2) |

1.3 Comportement asymptotique de l’interface

L’obtention du comportement asymptotique de l’interface se fait en supposant que la température est donnée par la solution de l’équation de la chaleur modélisant l’évolution de la température provoquée par conduction en milieu unidimensionnel semi infini. Nous préciserons d’abord les conditions initiales et au bord de la température et de la pression. L’évolution de la pression de vapeur saturante en fonction de la température est alors déduite. Ensuite est déterminée l’évolution de pression soumise à la vapeur à l’intérieur du milieu poreux. Nous définissons alors la fonction de condensation Cela permet de déterminer la fonction intervenant dans la définition de la vitesse.

Finalement nous précisons la position de l’interface et nous étudions son comportement asymptotique quand tend vers

1.3.1 Conditions initiales et au bord

A l’entrée , les températures et pressions sont maintenues à partir de l’instant initial aux valeurs constantes et De même, après la sortie , la pression est maintenue à la valeur constante

Enfin, à l’intérieur du milieu poreux, les conditions initiales de température et de pression sont les suivantes: Pour tout

En raison des problèmes concrets qui sont modélisés ici, ces valeurs vérifient: et

1.3.2 Détermination de la température et de sa limite asymptotique

Les transferts de chaleur dans le milieu poreux considéré sont supposés se faire uniquement par conduction thermique et non par convection. Cette approximation est valide si la pénétration du fluide dans le milieu poreux est très lente et si les températures du fluide injecté dépassent 100 comme cela est clairement établi dans l’étude paramétrique résumée pages 195 et suivantes dans la thèse de Laghcha (cf. [7]). D’autres justifications de la validité de cette approximation se trouvent par exemple dans [10] ou encore dans [1].

La température est donc supposée obéir uniquement à une équation de chaleur issue de la loi de Fourier.

Cette loi est supposée de plus unidirectionnelle, puisque les flux de fluides dans les expériences considérées sont orientés des masses chaudes de l’entrée vers les masses froides de la sortie.

Elle est donc du type où est une constante strictement positive dépendant uniquement des propriétés physiques du milieu poreux considéré, en l’occurence la densité, la conductivité et la chaleur spécifique du matériau solide qui le constitue (cf. par exemple [6]).

Compte-tenu de ce qui précède, la température est solution du problème suivant:

| (3) |

Ce problème est classique et admet pour solution fondamentale (cf. [2] page 106):

et impose donc la valeur suivante à

Remarque 1: Pour tout et pour tout fixé dans

Remarque 2: La viscosité pour un fluide donné n’étant fonction que de la température, et celle-ci étant ici fonction uniquement de et de , la viscosité commune des deux fluides vérifie donc:

1.3.3 Evolution de la pression de vapeur saturante et de sa limite asymptotique

En supposant que la vapeur en jeu se comporte comme un gaz parfait, la formule de Clapeyron (cf. encore [6]) permet d’évaluer la pression de vapeur saturante par:

avec :

: température d’ébullition de la substance à une pression donnée, en degrés

: pression de vapeur saturante, dans la même unité que

une constante strictement positive dépendant de la masse molaire et de la chaleur latente de la substance.

En prenant pour température de référence la température et en notant la pression pour laquelle le fluide est à ébullition à la température , la pression de vapeur saturante du fluide vérifie donc où est la constante associée à ce fluide

Compte-tenu de la Remarque 1, il vient:

Pour tout

1.3.4 Détermination de la pression appliquée et de sa limite asymptotique

La relation dans le système 1, obtenue par homogénéisation à des équations de Stokes (cf. [9] et [12] par exemple) permet de calculer la pression imposée à la vapeur (qui est dans la suite confondue avec sa pression essentielle le terme d’ordre de son développement asymptotique).

| (4) |

où les fonctions et sont ainsi définies:

En utilisant la Remarque 2, un calcul simple montre que:

et

.

Ceci donne:

| (5) |

Ainsi nous évaluons la dérivée de la pression avec: .

Donc la pression de la vapeur injectée vérifie:

| (6) |

Il reste à préciser la viscosité pour préciser cette pression.

Or elle-même dépend de la température suivant la loi de Sutherland (cf. [6]):

où l’on note la viscosité du fluide à la température d’entrée et où est une constante dépendant du fluide visqueux considéré.

Il en résulte que pour tout

Mais par ailleurs, la pression de la vapeur injectée décroit jusqu’à la valeur qui est imposée par la sortie, et reste donc ensuite constante à cette valeur.

Donc, en tenant compte de cette remarque et en passant à la limite dans 6, la pression tend vers une limite asymptotique ainsi définie d’après 6:

Pour tout

| (7) |

Remarque 3: La pression asymptotique obtenue par cette modélisation est donc essentiellement une fonction affine décroissante de la variable d’espace . Cela est en assez bonne correspondance avec le comportement de la pression observée dans les différentes expériences d’injection de vapeur dans du béton faites par Shekarchi et par Laghcha dans leurs thèses respectives [11], et [7]. Voir par exemple les figures V.29 et V.30 page 202 de [11] et les figures IV. 6 et IV. 7 pages 186-187 de [7].

1.3.5 Détermination de la fonction de condensation et de sa limite asymptotique

Nous avons supposé que la condensation se faisait continuement jusqu’à l’avancée du front et non seulement au niveau de celui-ci.

En effet, le phénomène de condensation de la vapeur provient essentiellement de l’existence d’une différence positive entre la pression imposée au fluide et sa pression de vapeur saturante (cf. par exemple [5]).

Et cet écart est présent sur toute la partie mouillée par le fluide condensable injecté, et pas seulement au niveau de l’interface avec le fluide résiduel.

Aussi le calcul de la fonction de condensation est le suivant:

Soit la pression initiale de la vapeur injectée.

La vapeur qui se condense est celle qui est nécessaire pour que prenne la valeur de la vapeur saturante .

Plus précisément:

Le passage à la limite donne pour tout

où

| (8) |

Remarque 4: Comme cette étude s’interesse avant tout au comportement asymptotique lorsque le temps tend vers l’infini, est supposé dans la suite assez grand pour pouvoir approximer par

1.3.6 Détermination de la vitesse de recul de l’interface

Pour un fixé dans et pour un instant fixé, soit la position correspondante de l’interface entre le fluide résiduel et le fluide condensable.

Suite à la condensation du fluide condensable présent sur l’horizontale de cote entre et , cette interface subit une reculée dont la vitesse est

1.3.7 Comportement asymptotique de

Comme dans le cas isotherme envisagé dans [9] et [12], montrons que la position de l’interface est bornée pour tout temps.

D’après 5 la vitesse est donnée par:

la position à l’instant de l’interface entre les deux fluides qui était en à l’instant vérifie donc:

Et puisque pour les grands temps nous avons:

la position de l’interface est majorée par la solution de l’équation

c’est-à-dire par:

Et donc dans ce cas nous avons:

soit finalement:

| (9) |

.

1.3.8

Conclusion

En se plaçant dans des conditions non isothermes, avec un modèle très simple pour la température, le comportement global déjà obtenu dans des conditions isothermes dans (cf. [9] et [12]) est maintenu:

S’il y a condensation du fluide entrant, la vitesse de l’interface entre le fluide entrant et le fluide résiduel décroit progressivement vers et la position du front tend vers une position asymptotique finie quand le temps tend vers l’infini.

Références

- [1] Y. Billard, Contribution à l’étude des transferts de fluides au sein d’une paroi en béton : application au cas des enceintes de confinement en conditions d ’épreuve et accidentelle Thèse de doctorat. Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2003.

- [2] P.A. Bois, ”Introduction à la mécanique théorique des fluides”, Ellipses (2000).

- [3] P.G. Ciarlet, P. Destuyner, Approximation of tree-dimensional models by two-dimensional models in plate theory, ”Energy methods in finite element analysis”. Whiley Chichester, (1979), p. 33-45.

- [4] G.R. Consolazio, M. Mc Vay, J.W. Rish III, Measurement and prediction of pore pressure in cement mortar subjected to elevated temperature. International workshop on fire performance of high-strength concrete, Gaitherburg MD, NIST special publication, 1997, vol. 919, p.125-148.

- [5] J.B. Hudson, Surface Science. Wiley, New York, 1998.

- [6] F. P. Incropera, D. P. De Witt, Fundamental of heat and mass transfer, John Wiley § Sons, Thid Edition (1990).

- [7] A. Laghcha, Contribution à l’étude des transferts gazeux et liquide au sein des parois en béton endommagées sous sollicitation thermo-hydrique.Thèse de doctorat. Institut National des sciences appliquées de Lyon, 2006.

- [8] A. Maazouz, A. Mikelic, J. Pousin, E. Zeltz, Fluid injection model without surface tension for resins in thin molds, Journal of Comp. and Appl. Math (2004).

- [9] J. Pousin, E. Zeltz, Injection Vapor Model in a Porous Medium Accounting for a Weak Condensation. Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2004. Springer verlag 2005 p. 278-282.

- [10] O. Ricou, Modélisation de l’injection par une méthode de réduction de dimension.Thèse de doctorat, Université Paris 6, 1997.

- [11] M. Shekarchi Zadeh: Etude du comportement thermo-hydrique d’une paroi en béton à hautes performances: Application au cas des enceintes de confinement en situations accidentelles. Thèse de doctorat. Institut National des sciences appliquées de Lyon, 1999.

- [12] E. Zeltz, Modélisations d’injections multiphasiques en milieux poreux. Thèse de doctorat. Institut National des sciences appliquées de Lyon, 2008.