Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie

Sylvain Crovisier

Décembre 2009

Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie

Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la dynamique de difféomorphismes de variétés compactes. Pour l’étude des propriétés génériques ou pour la construction d’exemples, il est souvent utile de savoir perturber un système. Ceci soulève généralement des problèmes délicats : une modification locale de la dynamique peut engendrer un changement brutal du comportement des orbites. En topologie , nous proposons diverses techniques permettant de perturber tout en contrôlant la dynamique : mise en transversalité, connexion d’orbites, perturbation de la dynamique tangente, réalisation d’extensions topologiques,… Nous en tirons diverses applications à la description de la dynamique des difféomorphismes -génériques.

Perturbation of the dynamics of diffeomorphisms in the -topology

This memoir deals with the dynamics of diffeomorphisms of compact manifolds. For the study of generic properties or for the construction of examples, it is often useful to be able to perturb a system. This generally leads to delicate problems: a local modification of the dynamic may cause a radical change in the behavior of the orbits. For the topology, we propose various techniques which allow to perturb while controlling the dynamic: setting in transversal position, connection of orbits, perturbation of the tangent dynamics,… We derive various applications to the description of -generic diffeomorphisms.

Introduction

Le dynamicien étudie les systèmes qui évoluent au cours du temps. De nombreux exemples sont fournis par la mécanique classique à travers une équation différentielle. Poincaré a montré dans son mémoire [131] sur la stabilité du système solaire que l’on peut décrire le comportement asymptotique des trajectoires sans passer par leur calcul explicite (souvent vain). Nous nous intéressons dans ce texte aux systèmes à temps discret obtenus en itérant un difféomorphisme. Ils sont naturellement reliés aux systèmes à temps continu si l’on considère une section de Poincaré ou le temps du flot associé. Les systèmes provenant de la physique possèdent bien souvent des symétries supplémentaires : nous n’abordons pas ici le cas spécifique des difféomorphismes conservatifs, i.e. qui préservent une forme volume ou symplectique (voir [47] pour un panorama des difféomorphismes de surface conservatifs).

La classe des difféomorphismes hyperboliques est l’une des premières étudiées et des mieux décrites. Dans ce mémoire111Je suis très reconnaissant à Jérôme Buzzi, Rafael Potrie et Charles Pugh pour l’attention qu’ils ont portée sur ce texte et leurs nombreuses remarques., nous discuterons essentiellement des difféomorphismes non hyperboliques génériques. (Nous renvoyons à [34] pour une vue d’ensemble des dynamiques faiblement hyperboliques.)

0.1 Dynamiques génériques

Plaçons-nous sur une variété différentiable compacte . L’étude de la dynamique d’un difféomorphisme arbitraire de peut sembler parfois hors de portée : on peut imaginer la coexistence et l’accumulation d’une grande variété de comportements différents, empêchant l’espoir de décomposer et de structurer la dynamique. Il se pourrait cependant que de tels difféomorphismes, pathologiques, puissent toujours être approchés par d’autres, plus simples à analyser : il devient plus raisonnable d’espérer décrire la dynamique d’une partie dense des systèmes. Ce point de vue soulève une difficulté, que nous discuterons plus amplement par la suite : nous devons préciser l’espace des difféomorphismes considérés, ainsi que le choix d’une topologie sur cet espace.

Nous travaillerons en général avec des espace de difféomorphismes métrisables complets et nous pourrons alors utiliser la généricité de Baire. Une propriété sera dite générique si elle est satisfaite par un ensemble de difféomorphismes contenant une intersection dénombrable d’ouverts denses (un ensemble Gδ dense). La réalisation simultanée de deux propriétés génériques est encore générique. La généricité de Baire est donc un outil commode pour décrire des ensembles denses de difféomorphismes.

0.1.a Choix d’un espace de difféomorphismes.

Les propriétés génériques que l’on peut obtenir dépendent beaucoup de la régularité des difféomorphismes que l’on étudie. Notons l’espace des difféomorphismes de classe de . Nous allons discuter l’existence de points périodiques de difféomorphismes génériques pour différents espaces.

- –

-

–

Dans , l’existence de points périodiques est plus difficile à obtenir : c’est l’objet du lemme de fermeture de Pugh. L’ensemble des points ayant une même période est fini.

-

–

Dans , , l’existence de points périodique n’est en général pas connue.

-

–

Herman a montré [75, 74] que sur certains tores symplectiques, pour des ensembles ouverts de fonctions hamiltoniennes il existe des ouverts de surfaces d’énergies régulières sur lesquelles il n’y a pas d’orbites périodiques. Les dynamiques hamiltoniennes génériques sur ces surfaces d’énergies n’ont donc pas d’orbite périodique.

Nous travaillerons par la suite en régularité . Il y a pour cela plusieurs raisons. L’existence d’une structure différentiable donne une rigidité minimale, permettant par exemple la continuation des points périodiques, l’étude des exposants de la dynamique, l’obtention de sous-variétés invariantes. Comme nous l’avons vu, la perturbation de difféomorphismes en topologie est assez souple pour créer des points périodiques. La topologie possède également une propriété importante : si est un difféomorphisme de à support compact, tous les conjugués par des homothéties de rapport petit sont à la même distance à l’identité. Cette remarque est à la base des principales techniques de perturbation dans . En revanche, la régularité n’est pas suffisante pour certains résultats requérant un contrôle de distorsion.

0.1.b Dynamiques hyperboliques.

Très rapidement, les dynamiciens ont cherché quelles étaient les dynamiques structurellement stables, i.e. dont le comportement topologique ne change pas après perturbation du système. Anosov et Smale ont introduit une classe de difféomorphismes ayant cette propriété : ce sont les difféomorphismes hyperboliques. Un difféomorphisme est hyperbolique si, au-dessus de tout ensemble invariant suffisamment récurrent, on peut décomposer l’espace tangent de en deux fibrés linéaires invariants, le premier (le fibré stable) étant uniformément contracté, le second (le fibré instable) uniformément dilaté. Paradoxalement, la stabilité de ces systèmes face aux perturbations ne les empêche pas d’avoir une dynamique parfois “chaotiques”. La dynamique de ces systèmes est très bien comprise, notamment du point de vue symbolique (existence de partitions de Markov, de codages) et du point de vue de la théorie ergodique (existence de mesures physiques).

L’équivalence entre la stabilité et l’hyperbolicité a fait l’objet de nombreux travaux et a finalement été obtenue par Mañé. Ces recherches ont fait émerger de nombreux outils intéressants pour l’étude des dynamiques différentiables. Il est apparu cependant que l’ouvert des dynamiques hyperboliques n’est en général pas dense dans l’espace des difféomorphismes. Des objectifs naturels guident alors l’étude des dynamiques génériques :

-

–

la compréhension des défauts d’hyperbolicité,

-

–

la généralisations de propriétés satisfaites par les systèmes hyperboliques à des classes plus larges de dynamiques,

-

–

la recherche de nouveaux phénomènes dynamiques.

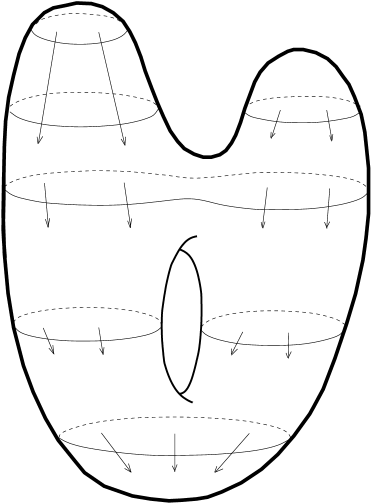

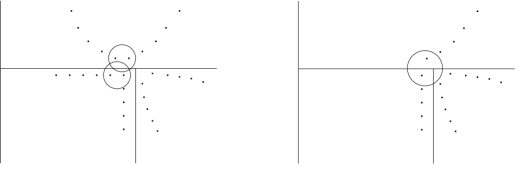

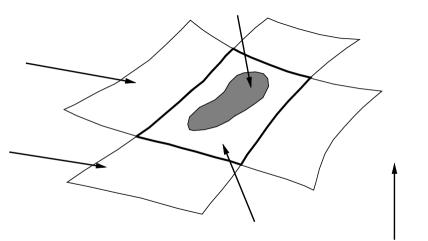

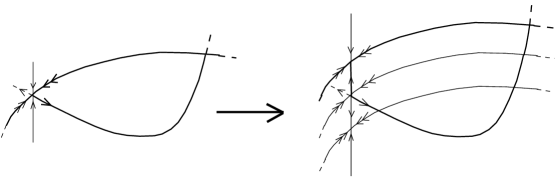

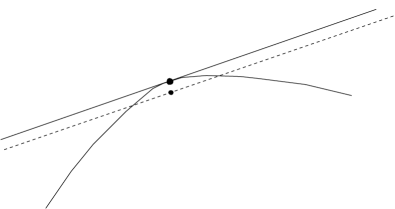

Parmi les dynamiques non hyperboliques, deux obstructions apparaissent fréquemment : les tangences homoclines et les cycles hétérodimensionnels (voir la figure 1).

-

–

Une orbite périodique hyperbolique possède une tangence homocline si ses variétés stable et instable possèdent un point d’intersection non transverse. Certains vecteurs sont alors uniformément contractés par itérations passées et futures et devraient appartenir simultanément aux fibrés stable et instable.

-

–

Deux orbites périodiques hyperboliques forment un cycle hétérodimensionnel si elles sont liées par des orbites hétéroclines et si leurs dimensions stables diffèrent. Il n’existe donc pas de fibré stable de dimension constante au-dessus du cycle.

Pour les difféomorphismes de surface de régularité , , Newhouse a montré que l’ensemble des difféomorphismes ayant une tangence homocline est dense dans un ouvert (non vide) de l’espace des difféomorphismes. En dimension plus grande (et en toute régularité , ), Abraham et Smale ont construit un ouvert dans lequel les dynamiques présentant un cycle hétérodimensionnel sont denses. Le cas des difféomorphismes de classe des surfaces n’est pas connu.

Conjecture (Smale).

Pour toute surface compacte , l’ensemble des difféomorphismes hyperboliques est dense dans .

Palis a conjecturé que ces bifurcations sont les seules obstructions à l’hyperbolicité.

Conjecture (Palis).

Dans , , tout difféomorphisme peut être approché par une dynamique hyperbolique ou par une dynamique possédant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.

0.1.c Les dynamiques génériques représentent-elles tous les systèmes ?

La généricité donne un sens à la notion de partie négligeable de l’ensemble des difféomorphismes : nous cherchons à décrire la plupart des dynamiques. Ce point de vue est cependant très relatif, puisqu’il se peut que l’espace des difféomorphismes étudiés soit négligeable pour une autre notion de généricité.

Il est ainsi envisageable que l’on puisse trouver deux parties disjointes, chacune dense dans un ouvert de l’espace des difféomorphismes et représentant des dynamiques très différentes. Par exemple, lorsque , on peut alors introduire :

-

–

l’ensemble des homéomorphismes ayant un ensemble non dénombrable de points périodiques (nous avons vu que c’est une partie générique de ),

- –

Les difféomorphismes structurellement stables ont au plus un nombre dénombrable de points périodiques et ces deux parties denses de sont donc disjointes.

Remarquons que, dans certains cas, en travaillant avec des propriétés génériques, on peut obtenir des conclusions satisfaites par un ouvert dense de difféomorphismes, et non pas seulement par un Gδ. (Voir par exemple la conjecture faible de Palis, plus bas.)

0.2 Décomposition de la dynamique

La dynamiques d’un difféomorphisme hyperbolique est portée par un nombre fini d’ensembles compacts invariants disjoints et transitifs (i.e. possédant une orbite positive dense), appelés pièces basiques. Plus précisément, dans ce cadre chaque pièce basique contient une orbite périodique et coïncide avec l’adhérence de l’ensemble des intersections transverses entre les variétés stables et instables de . Un tel ensemble associé à une orbite périodique hyperbolique peut être défini pour un difféomorphisme arbitraire et est appelé classe homocline de .

Conley a montré que cette décomposition se généralise aux difféomorphismes quelconques, si l’on autorise un nombre infini de pièces et si l’on remplace la transitivité par la transitivité par chaînes. Cette propriété est une notion plus faible de récurrence qui met en jeux les pseudo-orbites, i.e. les suites de pour lesquelles et sont proches pour tout mais ne coïncident pas nécessairement. Les pièces obtenues sont alors appelée classes de récurrence par chaînes.

La décomposition de Conley est intéressante si l’on parvient à faire le lien entre les pseudo-orbites et les vraies orbites de la dynamique. Il faut pour cela être capable de refermer les sauts d’une pseudo-orbite par perturbation. Ce problème a été traité progressivement par l’obtention de lemmes de perturbation dans des situations de plus en plus générales.

-

–

Pugh a démontré un lemme de fermeture qui permet de créer un point périodique près d’un point non-errant. Il s’agit en quelque sorte de fermer une pseudo-orbite périodique ayant un saut unique.

-

–

Hayashi a obtenu un lemme de connexion : lorsque l’orbite positive d’un point et l’orbite négative d’un point ont un point d’accumulation commun, et sont contenus dans la même orbite après perturbation. Là encore, il n’y a qu’un seul saut à refermer.

-

–

Finalement, avec C. Bonatti nous avons abordé le cas général et établi un lemme de connexion pour les pseudo-orbites.

Le lemme de connexion pour les pseudo-orbites permet de montrer que la décomposition en classes de récurrence par chaînes est bien adaptée à l’étude des difféomorphismes génériques : par exemple, les classes de récurrence par chaînes contenant une orbite périodique sont des ensembles transitifs. Plus précisément, nous avons obtenu le résultat suivant.

Théorème.

Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes pour lesquels la classe de récurrence par chaînes de toute orbite périodique coïncide avec sa classe homocline .

Toutefois le lemme de connexion pour les pseudo-orbites ne permet pas de contrôler complètement le support de l’orbite obtenue. J’ai établi pour cela un autre lemme de perturbation. En voici une conséquence.

Théorème.

Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , chaque classe de récurrence par chaînes est limite de Hausdorff d’une suite d’orbites périodiques.

Ces techniques de perturbation restent valables pour les difféomorphismes conservatifs. Elles entraînent un résultat de “diffusion des orbites” (obtenu avec C. Bonatti et M.-C. Arnaud).

Théorème.

Considérons une variété compacte connexe munie d’une forme volume ou symplectique . Tout difféomorphisme appartenant à une partie générique de l’espace des difféomorphismes de préservant est transitif.

Ce dernier théorème souligne à nouveau l’importance de la régularité choisie. En effet, le théorème des tores invariants de Herman (voir [73, chapitre IV], [101, section II.4.c] et [190]) montre par des techniques de théorie KAM qu’il existe un ouvert de difféomorphismes de , , qui possèdent un tore de codimension . Ce tore sépare la variété en deux composante et empêche la transitivité. Le théorème précédent n’est donc pas vrai en régularité supérieure.

Nous pouvons également remarquer certaines particularités du sujet. D’une part, l’essentiel des résultats s’appuient sur des techniques de perturbation. D’autre part, les différents lemmes de perturbation ont parfois des énoncés qui peuvent sembler très similaires, bien que la difficulté des démonstrations puisse être bien différente.

Notre connaissance des dynamiques -générique devient suffisamment précise pour pouvoir obtenir des conclusions qui n’étaient jusqu’alors connues que dans le cadre des dynamiques hyperboliques. Par exemple, on s’attend à ce que le centralisateur d’un difféomorphisme, i.e. l’ensemble des difféomorphismes qui commutent avec lui, soit en général petit. C’est ce que nous avons vérifié avec C. Bonatti et A. Wilkinson.

Théorème.

L’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial (i.e. réduit aux itérés , ) contient un Gδ dense de .

Caractérisation des dynamiques non hyperboliques

En dimension et en toute régularité, la conjecture de Palis est une conséquence du théorème de Peixoto : tout difféomorphisme du cercle peut être approché par un difféomorphisme ayant un nombre fini de points périodiques, tous hyperboliques (les autres orbites sont errantes et connectent une source à un puits). En dimension , Pujals et Sambarino ont démontré la conjecture en régularité . En dimension supérieure, seuls des résultats partiels existent (et seulement en topologie ). Nous allons les présenter ci-dessous.

0.3.a Les dynamiques conservatives

En topologie et dans le cadre conservatif, la conjecture de Palis est vérifiée, nous obtenons même un résultat plus fort.

En dimension , il existe une obstruction robuste à l’hyperbolicité venant de la structure symplectique : l’existence d’un point périodique elliptique, i.e. ayant des valeurs propres non réelles de module . Newhouse a montré [106] que cette obstruction suffit a caractériser les difféomorphismes robustement non hyperboliques

Lorsque , les points périodiques sont génériquement hyperboliques [154]. Les travaux, classiques, autour de la stabilité structurelle, impliquent qu’une dynamique dont on ne peut pas faire bifurquer les points périodiques est hyperbolique. Si l’on parvient au contraire à faire bifurquer des points périodiques, on obtient par perturbation des points périodiques ayant des dimensions stables différentes; le lemme de connexion pour les pseudo-orbites crée alors un cycle hétérodimensionnel (dans le cadre conservatif et lorsque est connexe, il n’y a qu’un seule classe de récurrence par chaînes) associé à des points périodiques dont la dimension stable diffère de .

Un résultat de Bonatti et Díaz permet de renforcer les cycles hétérodimensionnels : après perturbation, on obtient un difféomorphisme et une paire d’ensemble hyperboliques transitifs dont la dimension stable diffère, tels que pour tout difféomorphisme proche de , les continuations sont liées par des orbites hétéroclines. Un tel cycle associé à et est une obstruction robuste à l’hyperbolicité et est appelé cycle hétérodimensionnel robuste. Si l’on choisit des orbites périodiques et , il existe un ensemble dense de difféomorphismes au voisinage de pour lesquels et forment un cycle hétérodimensionnel.

L’énoncé obtenu porte sur un ouvert dense de l’espace des difféomorphismes conservatifs.

Théorème.

Tout difféomorphisme conservatif peut être approché dans par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel robuste.

0.3.b La conjecture faible de Palis.

On connaît depuis Poincaré [131, 132] et Birkhoff [20] l’importance du rôle joué par les intersections homoclines transverses, i.e. par les points d’intersection transverses entre les variétés stables et instables d’une orbite périodique. Cette propriété - très simple - est à l’origine d’une dynamique complexe.

Smale a construit [168] un modèle géométrique, son célèbre fer à cheval, qui décrit la dynamique près d’une telle orbite. On trouve des ensembles hyperboliques dont une puissance est conjuguée au décalage sur l’ensemble de Cantor . Il y a alors une infinité d’orbite périodiques et l’entropie topologique de la dynamique est strictement positive. Remarquons également que l’existence d’une intersection homocline transverse est une propriété ouverte.

À l’opposé, Smale a introduit des dynamiques très simples : les difféomorphismes Morse-Smale. Ce sont des difféomorphismes hyperboliques pour lesquels chaque pièce basique est réduite à une orbite périodique. Les autres orbites s’accumulent dans le passé et dans le futur sur deux orbites périodiques distinctes. En particulier, ces dynamiques sont stables (elles forment donc un ouvert) et leur entropie topologique est nulle.

Palis a conjecturé (en toute classe de différentiabilité , ) que ces deux comportements forment une partie dense de l’espace des difféomorphismes. Cette seconde conjecture de Palis est impliquée par la première et est donc vérifiée en dimension d’après les résultats de Pujals et Sambarino. Elle a ensuite été démontrée en dimension par Bonatti, Gan et Wen. J’ai obtenu une démonstration dans le cas général.

Théorème.

Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme Morse-Smale ou par un difféomorphisme ayant une intersection homocline transverse.

Bien que la preuve fasse appel aux techniques de généricité, la conclusion décrit à nouveau une partie ouverte et dense de l’espace des difféomorphismes. Sur cet ouvert, il y a donc une dichotomie parfaite entre les dynamiques “simples” et “compliquées”.

La démonstration se ramène à l’étude d’ensembles dont le défaut d’hyperbolicité est concentré sur un fibré linéaire invariant de dimension . Aucun vecteur de ce fibré n’est contracté ni dilaté par les itérés de l’application tangente. Les techniques habituelles de dynamiques différentiables reliées à l’existence d’exposants de Lyapunov non nuls ne s’appliquent donc pas et nous les avons remplacées par l’étude d’objets de nature plus topologique : les modèles centraux.

Dans le cas conservatif, on s’attendrait à ce que pour un ouvert dense de difféomorphismes, il existe une orbite périodique hyperbolique ayant une intersection homocline transverse. En topologie , c’est une conséquence du théorème établi avec Arnaud et Bonatti énoncé ci-dessus. En régularité plus grande, des résultats partiels existent sur les surfaces : Zehnder a montré [191] que tout point elliptique est approché par un point périodique hyperbolique ayant une intersection homocline transverse. Plus généralement, les difféomorphismes ayant une intersection homocline transverse sont denses dans presque toute classe d’homotopie de difféomorphisme conservatif , , voir [155, 128, 110, 111].

0.3.c Hyperbolicité partielle.

Une approche possible pour montrer la conjecture de Palis consiste à étudier les difféomorphismes génériques qui ne sont pas approchés par des tangence homoclines ou par des cycles hétérodimensionnels. Il s’agit alors de montrer que chaque classe de récurrence par chaînes est un ensemble hyperbolique.

Nous avons obtenu un résultat dans cette direction : chaque classe de récurrence par chaînes vérifie une propriété d’hyperbolicité partielle. Plus précisément, il existe une décomposition du fibré tangent unitaire. et sont uniformément contractés et dilatés. La partie centrale est moins contractée ou dilatée que les fibrés extrêmes . De plus, sa dimension est au plus égale à (lorsqu’elle est de dimension , elle se décompose à nouveau en deux fibrés de dimension ). Un tel difféomorphisme est appelé dans ce cadre difféomorphisme partiellement hyperbolique.

J’ai démontré que les difféomorphismes loin des bifurcations homoclines peuvent être approchés par des difféomorphismes partiellement hyperboliques. Wen avait obtenu précédemment une version locale de ce résultat en s’appuyant sur le lemme de sélection de Liao.

Théorème.

Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme partiellement hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.

Pour achever la démonstration de la conjecture de Palis, il faudrait montrer que pour ces difféomorphismes partiellement hyperboliques, les fibrés centraux de dimension sont uniformément contractés ou dilatés. C’est ce qu’ont réussi Pujals et Sambarino dans le cas des difféomorphismes de surface. Dans le cas de fibrés centraux extrêmes (i.e. lorsque ou est dégénéré) leur argument se généralise (le cas où est de dimension a été traité par Pujals et Sambarino ; j’ai traité le cas avec E. Pujals).

Addendum.

Les difféomorphismes partiellement hyperboliques du théorème précédent peuvent être choisis pour satisfaire la propriété additionnelle suivante : pour chaque classe de récurrence par chaînes qui n’est pas un puits ou une source, les fibrés extrêmes sont non dégénérés.

0.3.d Hyperbolicité essentielle.

Il peut être plus facile d’étudier l’hyperbolicité des parties attractives de la dynamique. En dimension , Pujals a établi sous certaines hypothèses que tout difféomorphisme ayant un attracteur non hyperbolique peut être approché par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.

Un difféomorphisme est essentiellement hyperbolique si et possèdent un nombre fini d’attracteurs hyperboliques dont l’union des bassins est dense dans . De façon équivalente, en restriction à un ouvert dense de on ne distingue pas la dynamique de de celle d’un difféomorphisme hyperbolique.

Le résultat suivant a été obtenu en collaboration avec E. Pujals.

Théorème.

Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme essentiellement hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.

0.3 Structure de l’espace des dynamiques

La décomposition de la dynamique générique a permis la formulation de nombreuses questions, présentées dans ce texte (voir aussi l’exposé de Bonatti [21]). Une des directions de recherches actuelles consiste à structurer l’espace des difféomorphismes et à classifier les divers types de comportements de la dynamique. Une telle approche avait déjà été proposée par Smale [172, 160].

0.4.a Phénomènes et mécanismes.

Les énoncés présentés dans les paragraphes précédents ont un objectif commun que l’on peut formuler de la façon suivante.

Problème (Pujals).

Structurer l’espace des difféomorphismes en phénomènes et mécanismes.

Plus précisément, ces énoncés fournissent deux ouverts disjoints , d’union dense dans l’espace des difféomorphismes et caractérisant deux types de dynamiques très différents.

-

–

est l’ouvert associé à un phénomène : pour tout difféomorphisme appartenant à une partie (Gδ parfois ouverte) dense de , il existe une description globale de la dynamique (dynamique Morse-Smale, hyperbolicité, hyperbolicité partielle, hyperbolicité essentielle,…)

-

–

est l’ouvert associé à un mécanisme : pour tout difféomorphisme appartenant à une partie dense de , il existe une configuration semi-locale de la dynamique (une bifurcation) qui est à la fois très simple (par exemple elle se lit sur les orbites périodiques, elle peut être détectée numériquement), qui engendre des changements importants sur les dynamiques voisines (par exemple l’apparition d’un grand nombre d’orbites périodiques) et qui est une obstruction au phénomène associé à .

0.4.b Complexité des dynamiques génériques.

Les résultats récents sur la dynamique générique permettent d’imaginer une façon de structurer l’espace des difféomorphismes. Deux conjectures, impliquant toutes deux celle de Palis, résument l’essentiel des scénarios envisagés pas les auteurs du sujet (voir [21] pour un exposé détaillé de différentes conjectures).

La première constate que les seuls mécanismes connus engendrant une infinité de classes distinctes sont liées à l’existence de tangences homoclines (c’est le cas du phénomène de Newhouse pour lequel il existe une infinité de puits et de sources).

Conjecture de finitude (Bonatti).

Les difféomorphismes loin des tangences homoclines dans n’ont qu’un nombre fini de classes de récurrence par chaînes.

La seconde implique également la conjecture de Smale et est propre à la régularité . Pour cette topologie, les méthodes pour obtenir un ensemble localement dense de difféomorphismes présentant une tangence homocline font toutes intervenir des cycles hétérodimensionnels.

Conjecture d’hyperbolicité (Bonatti-Díaz).

Tout difféomorphisme de peut être approché par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel robuste.

Bonatti propose de décomposer l’espace des difféomorphismes selon les critères suivants :

-

–

existence de tangences homoclines (dynamique critique),

-

–

existence de cycle hétérodimensionnel (dynamique hétérodimensionnelle),

-

–

nombre fini ou infini de classes de récurrence par chaînes (dynamique modérée ou sauvage).

Par ailleurs, Bonatti et Díaz ont montré l’existence de dynamiques sauvages ayant une propriété remarquable : en renormalisant la dynamique contenue dans des disques périodiques, on obtient une famille de difféomorphismes dense dans l’espace des difféomorphismes du disque préservant l’orientation. Une telle dynamique est qualifiée d’universelle.

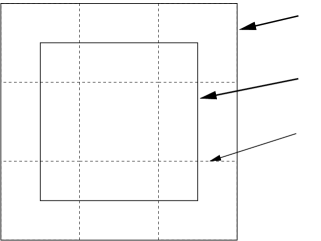

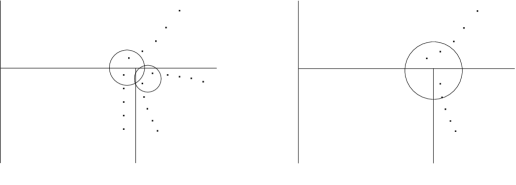

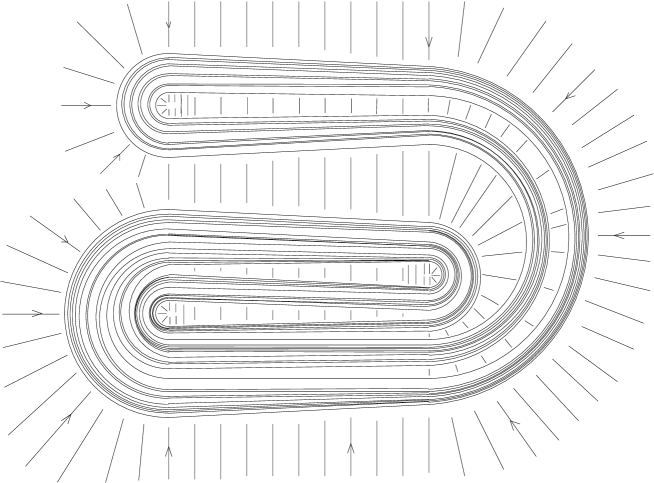

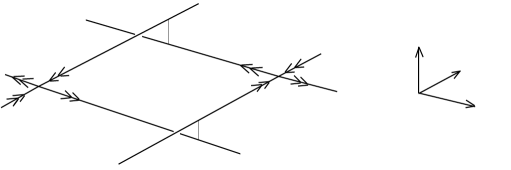

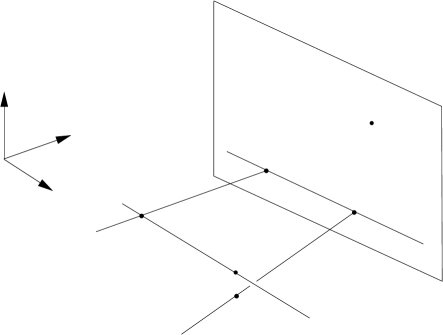

Si les deux conjectures précédentes sont vérifiées, l’espace des difféomorphismes est alors structuré en régions de complexité croissante : dynamique hyperbolique, modérée non critique, modérée critique, sauvage, dynamique universelle (voir la figure 2). Des exemples de dynamique pour chaque région seront donnés en sections 1.6, 5.10, 7.9 et 8.6.

Notations

-

est l’espace (compact) des parties compactes d’un espace métrique compact , muni de la distance de Hausdorff :

(Lorsque est vide et non vide, on pose .)

-

désignera en général une variété différentiable compacte sans bord munie d’une métrique riemannienne.

-

est l’intérieur d’une partie .

-

, pour , est l’espace des difféomorphismes de classe de , muni de la topologie . (C’est un espace métrique complet, donc un espace de Baire.)

-

représentent l’ensemble des points périodiques, l’ensemble non-errant et l’ensemble récurrent par chaînes du difféomorphisme de .

-

sont les ensembles stable et stable par chaînes du point .

-

et sont des relations dynamiques introduites au chapitre 1.

-

Les mesures d’un espace compact métrique seront toujours des mesures boréliennes. Leur ensemble est muni de la topologie faible (rendant continues les évaluations sur les fonctions continues ).

-

et désignent l’ensemble des difféomorphismes d’une variété ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.

Chapter 1 Décomposition de la dynamique

Ce chapitre introduit les notations et les définitions que nous utiliserons dans la suite du texte. Nous nous plaçons sur une variété différentiable compacte sans bord de dimension .

Nous présentons tout d’abord des notions de récurrence qui permettent d’analyser les systèmes dynamiques topologiques : la récurrence au sens des pseudo-orbites donne lieu au “théorème fondamental de la dynamique” de Conley. Nous travaillons ensuite avec des difféomorphismes et nous rappelons la notion d’ensemble hyperbolique. Nous renvoyons à [42, 162, 107, 189, 68] pour des exposés détaillés des propriétés des dynamiques hyperboliques (stabilité, pistage,…) Nous définissons finalement ce qui sera pour nous un difféomorphisme hyperbolique.

1.1 Récurrence : transitivité faible, transitivité par chaînes

Soit un difféomorphisme d’une variété différentiable compacte sans bord munie d’une métrique riemannienne111Jusqu’en section 1.4, il suffirait de considérer un homéomorphisme d’un espace métrique compact..

Ensembles faiblement transitifs.

Un compact invariant est transitif si pour tous ouverts rencontrant , il existe ayant un itéré positif , , dans .

Plus généralement, est faiblement transitif si, pour tous ouverts rencontrant et tout voisinage de , la propriété suivante est satisfaite.

- ()

-

Il existe un segment d’orbite tel que et .

Si est un ensemble fermé, nous noterons si pour tous voisinages de , de et de , la propriété a lieu. Nous écrirons pour . Ces relations sont fermées mais ne sont en général pas transitives.

L’ensemble non-errant, , est l’ensemble des points de dont tout voisinage intersecte l’un de ses itérés , , c’est-à-dire l’ensemble des points satisfaisant . C’est un fermé invariant qui contient les ensembles faiblement transitifs. En particulier, il contient tous les points périodiques de . Remarquons que la dynamique induite par sur peut avoir des points errants.

Ensembles transitifs par chaînes.

Nous introduisons une notion de récurrence plus grossière mais qui n’a pas les défauts de la précédente.

Soit . Les -pseudo-orbites de sont les suites de telles que la distance est strictement inférieure à pour tout tel que appartiennent à .

Un ensemble est transitif par chaînes si pour tous et tout la propriété suivante a lieu.

- ()

-

Il existe une -pseudo-orbite telle que , et .

Si est un ensemble fermé, nous noterons si la propriété () a lieu. Nous écrirons pour . Ces relations sont fermées et transitives. De plus implique . Par conséquent les ensembles faiblement transitifs sont aussi transitifs par chaînes.

On peut étendre la relation aux ensembles transitifs par chaînes : on a s’il existe et tels que .

Un point est récurrent par chaînes si, pour tout , il appartient à une -pseudo-orbite périodique, c’est à dire si . L’ensemble récurrent par chaînes est l’ensemble des points récurrents par chaînes. C’est un donc fermé invariant, contenant l’ensemble non-errant. En restriction à , la dynamique de ne possède que des points récurrents par chaînes.

Les classes de récurrence par chaînes sont les classes d’équivalence de la relation symétrisée “ et ”. Elles sont fermées et elles coïncident avec les ensembles transitifs par chaînes maximaux. L’ensemble récurrent par chaînes est naturellement partitionné par les classes de récurrence par chaînes, par conséquent l’ensemble récurrent par chaînes coïncide avec l’union des ensembles transitifs par chaînes.

1.2 Théorème “fondamental” de la dynamique, filtrations

Théorème 1.1 (Conley).

Soit un homéomorphisme d’un espace compact métrique . Il existe une fonction continue ayant les propriétés suivantes :

-

–

décroît le long des orbites de et décroît strictement le long des orbites de contenues dans ;

-

–

l’image de par est totalement discontinue ;

-

–

prend des valeurs distinctes sur des classes de récurrence par chaînes distinctes.

Un ouvert de est attractif si est contenu dans . Une fonction de Lyapunov222Nous renvoyons à [18] pour une discussion plus détaillée des décomposition de la dynamique par fonctions de Lyapunov. donnée par le théorème de Conley permet de montrer de nouvelles propriétés.

-

–

Pour tout point , il existe un ouvert attractif tel que appartient à : l’ensemble récurrent par chaînes est donc la notion de récurrence raisonnable la plus faible.

-

–

Pour tout ensemble fini de classes de récurrence par chaînes, il existe une suite emboîtée d’ouverts attractifs , tels que contienne un élément de et un seul pour chaque entier .

Une suite emboîtée d’ouverts attractifs est appelée filtration de .

1.3 Ensemble stable par chaînes, quasi-attracteurs

L’ensemble stable d’un point est l’ensemble

Par analogie, on introduit l’ensemble stable par chaînes d’un point ou d’une classe de récurrence par chaînes de : c’est l’ensemble des points tels que pour tout il existe des -pseudo-orbite et telles que , et . On le note . (Le “p” signifie “au sens des pseudo-orbites”). On définit symétriquement l’ensemble instable et l’ensemble instable par chaînes .

Les classes de récurrence par chaînes sont partiellement ordonnées par la relation . Un quasi-attracteur (on parle aussi parfois d’“attracteur faible”) est une classe de récurrence par chaînes qui est minimale pour l’ordre , ou de façon équivalente qui coïncide avec son ensemble instable par chaînes. Il existe toujours au moins un quasi-attracteur (ce qui n’est pas le cas des attracteurs).

Si est une classe de récurrence par chaînes, pour tout , l’ensemble des points que l’on peut atteindre depuis par -pseudo-orbites est un voisinage attractif de . Ceci montre la proposition suivante.

Proposition 1.2.

Une classe de récurrence par chaînes est un quasi-attracteur si et seulement si elle possède une base de voisinages ouverts attractifs.

Ces notions sont proches de la stabilité au sens de Lyapunov. On dit qu’un ensemble invariant est stable au sens de Lyapunov s’il admet une base de voisinages positivement invariants, i.e. satisfaisant . Un quasi-attracteur est une classe de récurrence par chaînes stable au sens de Lyapunov, mais la réciproque est fausse en général.

1.4 Hyperbolicité

Un ensemble invariant par est hyperbolique s’il existe une décomposition du fibré tangent au-dessus de en deux sous-fibrés linéaires invariants par l’application tangente et un entier tels que pour tout on a333 Nous pouvons bien sûr remplacer par n’importe quelle constante strictement supérieure à , mais nous avons fait ce choix par cohérence avec la définition de l’exposant de Lyapunov (section 5.5).

| (1.4.1) |

La dimension du fibré stable est appelée indice de .444Certains auteurs appellent au contraire indice la dimension du fibré instable.

Plus généralement, un ensemble compact invariant est dit hyperbolique (à indice variable) s’il admet une partition en ensembles hyperboliques.

L’ensemble stable (resp. instable ) d’un point appartenant à un ensemble hyperbolique est une sous-variété injectivement immergée de , tangente à (resp. ).

Une orbite périodique hyperbolique est un puits (resp. une source ) si son ensemble stable (resp. instable) contient un voisinage de l’orbite. Dans les autre cas, on dit que l’orbite périodique hyperbolique est une selle.

1.5 Classes homoclines

Deux orbites périodiques hyperboliques sont dites homocliniquement reliées555On devrait dire transversalement homocliniquement reliées. si la variété stable de coupe transversalement la variété instable de pour et . En particulier, leur indices coïncident.

La classe homocline d’une orbite périodique hyperbolique est l’adhérence de l’ensemble des points d’intersection transverse entre les variétés stables et instables de . En utilisant le lemme d’inclinaison (le “-lemma”, voir [107, proposition 2.5]) et le théorème homocline de Smale (voir [107, théorème 2.3]), Newhouse a montré [104] que c’est aussi l’adhérence de l’ensemble des orbites périodiques hyperboliques homocliniquement reliées à . La classe homocline est dite triviale lorsqu’elle est réduite à .

Remarquons que les classes homoclines de deux orbites périodiques hyperboliques distinctes peuvent s’intersecter sans coïncider. Chaque classe homocline est un ensemble compact invariant transitif. Plus précisément, il existe toujours au moins une mesure de probabilité invariante ergodique dont le support coïncide avec (voir [4, théorème 3.1]).

1.6 Difféomorphismes hyperboliques

Un difféomorphisme satisfait l’axiome A si l’ensemble non-errant est hyperbolique et coincide avec l’adhérence des points périodiques de . D’après, le théorème de décomposition spectrale de Smale, il existe une décomposition disjointe

en ensembles hyperboliques compacts transitifs localement maximaux666 est localement maximal s’il possède un voisinage tel que ., appelés ensembles basiques de . Chaque ensemble est une classe homocline et réciproquement toute classe homocline de est un ensemble basique.

Un difféomorphisme qui satisfait l’axiome possède un cycle s’il existe une suite d’ensembles basiques tels que et se rencontrent hors de lorsque , et lorsque . Lorsque n’a pas de cycle, et les ensembles basiques sont aussi les classes de récurrence par chaînes de .

Réciproquement, on montre facilement à l’aide du lemme de pistage qu’un difféomorphisme dont l’ensemble récurrent par chaînes est hyperbolique vérifie l’axiome A et n’a pas de cycle. Ceci justifie la définition suivante.777Cette définition n’est pas standard. On lit en général “difféomorphisme axiome A sans cycle”.

Définition 1.3.

Un difféomorphisme est hyperbolique si est hyperbolique, ou de façon équivalente s’il satisfait l’axiome A et n’a pas de cycle.

Puisque l’ensemble récurrent par chaînes varie semi-continûment supérieurement avec , les difféomorphismes hyperboliques forment une partie ouverte de .

Exemples 1.4.

-

1.

Un difféomorphisme hyperbolique pour lequel coïncide avec est un difféomorphisme d’Anosov. C’est le cas du difféomorphisme du tore induit par l’action de l’automorphisme linéaire .

-

2.

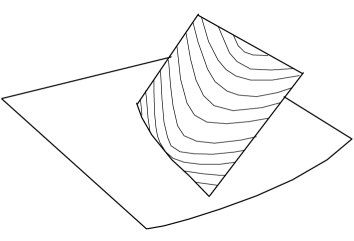

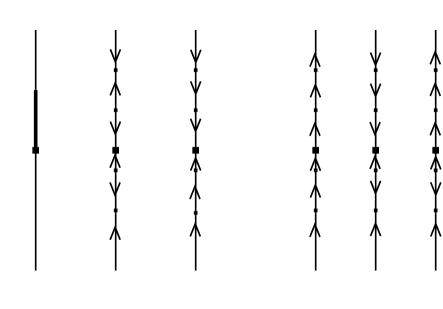

Le temps du flot associé au champ de gradient d’une fonction de Morse est un difféomorphisme hyperbolique : les ensembles basiques sont les points critiques de . Lorsque toutes les valeurs critiques de sont simples, est une fonction de Lyapunov au sens du théorème 1.1 de Conley. La figure 1.1 montre une filtration associée.

Smale a donné [165] une généralisation de l’exemple précédent.

Définition 1.5.

Un difféomorphisme est Morse-Smale si est fini, hyperbolique et si pour tous points , l’intersection est transverse : pour tout point dans l’intersection, .

L’ensemble des difféomorphismes Morse-Smale est ouvert [121].

Chapter 2 Techniques de perturbations, généricité

Afin d’obtenir des propriétés satisfaites par des ensembles denses de difféomorphismes, il est naturel de s’intéresser aux propriétés des difféomorphismes génériques. La difficulté pour montrer qu’une propriété est générique reste bien souvent la densité : elle requiert de savoir perturber dans .

Nous introduisons dans ce chapitre une technique de perturbation d’orbites en topologie , due à Pugh. Elle permet d’obtenir par un argument combinatoire (que nous pensons plus simple que l’argument initial de Pugh [135, 142]) le lemme de fermeture de Pugh (le “closing lemma”). Elle permet également d’obtenir les autres résultats de connexion d’orbites, en particulier le lemme de connexion d’Hayashi (le “connecting lemma”) présenté en fin de chapitre.

Le lemme de fermeture est particulièrement important puisqu’il assure l’existence d’orbites périodiques pour les difféomorphismes -génériques : un grand nombre de propriétés dynamiques s’énoncent ou se démontrent en s’appuyant sur les orbites périodiques.

2.1 Notions de généricité, de robustesse

Un ensemble de difféomorphismes est -générique, pour , s’il contient un Gδ dense de . Une propriété est -générique si elle est satisfaite par un ensemble -générique.

Puisque est un espace de Baire, une intersection dénombrable de parties -génériques est encore -générique.

Un difféomorphisme vérifie une propriété de façon robuste si cette propriété est satisfaite par tous les difféomorphismes proches de .

2.2 Mise en transversalité : difféomorphismes de Kupka-Smale

L’une des premières propriétés de généricité a été montrée par Kupka et Smale [82, 167]. En appliquant le théorème de transversalité de Thom (disponible en régularité , ), on peut perturber tout difféomorphisme pour supprimer les points fixes non hyperboliques. Plus généralement, on obtient le théorème suivant (voir [118]).

Théorème 2.1 (Kupka-Smale).

Chaque espace , contient un Gδ dense formé de difféomorphismes vérifiant les deux propriétés suivantes.

-

–

Toutes les orbites périodiques de sont hyperboliques.

-

–

Pour tous points périodiques de , les variétés stables et instables sont transverses, i.e. pour tout .

Un difféomorphisme vérifiant ces deux propriétés est appelé difféomorphisme Kupka-Smale. En particulier pour tout , l’ensemble de ses points périodiques de période inférieure à est fini.

2.3 Perturbation ponctuelle de la différentielle : le lemme de Franks

Voici un résultat élémentaire, souvent utilisé pour modifier la différentielle d’un difféomorphisme le long d’une orbite périodique, sans changer l’orbite.

Théorème 2.2 (Lemme de Franks [56]).

Pour tout voisinage de , il existe avec la propriété suivante.

Pour tout point et toute application linéaire telle que , il existe un difféomorphisme tel que :

-

–

et coïncident en et hors d’un voisinage arbitrairement petit de ;

-

–

.

Ce résultat permet de rendre hyperbolique une orbite périodique par petite perturbation . Avec le même argument, on peut aussi “linéariser” un difféomorphisme au voisinage d’un point, c’est-à-dire fixer une métrique riemannienne et demander que coïncide au voisinage de avec l’application . Ce résultat est bien sûr propre à la topologie .

2.4 Modification élémentaire d’une orbite

On souhaite fréquemment modifier une orbite d’un difféomorphisme . Dans les cas les plus simples, on considère deux points proches , et l’on cherche un difféomorphisme proche de pour lequel l’image de n’est plus mais . On contrôle la taille du support à l’aide du lemme élémentaire suivant (voir [13]).

Lemme 2.3 (Perturbation élémentaire).

Pour tout voisinage d’un difféomorphisme , il existe et vérifiant la propriété suivante : pour tous points , contenus dans une boule de raynon , il existe envoyant sur et coincidant avec hors de la boule .

Pourquoi travailler en topologie ?

Une telle perturbation s’obtiendrait très facilement en topologie avec un support localisé autour d’un chemin quelconque joignant à . Les régularités supérieures font apparaître des contraintes sur la taille du support de perturbation.

En topologie , si l’on cherche une perturbation de l’identité vérifiant et , pour tout point on obtient :

Le support de la perturbation contient donc une boule de rayon . Le lemme 2.3 nous montre en revanche que la taille du support ne dégénère pas aux petites échelles : l’uniformité de par rapport au couple sera essentielle pour les utilisations futures.

En topologie supérieure, on perd cette uniformité. Ceci explique pourquoi les démonstrations des énoncés perturbatifs que nous présentons dans les sections suivantes sont spécifiques à la topologie , ainsi que les difficultés que l’on a à perturber en régularité , .

Quelle est la difficulté à travailler en topologie ?

La constante dans le lemme 2.3 explose lorsque le voisinage décroît. Ceci constitue la principale difficulté des perturbations en topologie . Si l’on suppose par exemple que est un itéré futur de , on peut espérer utiliser le lemme 2.3 pour fermer l’orbite de . Cette idée simple ne fonctionne pas en général puisque le support risque de contenir un itéré futur de antérieur à et la perturbation risque de briser la connexion entre et . On voit ainsi l’intérêt de travailler avec des perturbation de support aussi petit que possible.

2.5 Modification progressive d’une orbite : le lemme de Pugh

Pugh a élaboré une technique de perturbation en topologie qui permet de supposer la constante du lemme 2.3 petite, quelle que soit la taille des perturbations. L’idée est de répartir la perturbation dans le temps : le difféomorphisme peut être perturbé successivement dans des domaines disjoints. Puisque l’on travaille désormais avec de grands itérés de la dynamique, le domaine supportant la perturbation subit une déformation et ce sont maintenant des ellipsoïdes qui jouent le rôle des boules apparaissant au lemme 2.3. Il sera plus commode par la suite de travailler avec des parallélépipèdes. On introduit donc la définition suivante.

Définition 2.4.

Si est une carte de , nous appelons cube de tout ensemble tel que soit l’image d’un cube par une translation de ; la quantité est le rayon du cube. Si le cube homothétique à de rayon et de même centre est encore contenu dans , nous noterons sa pré-image par .

Voici l’énoncé fondamental permettant les modifications d’orbites en topologie .

Théorème 2.5 (Lemme de perturbation, Pugh).

Pour tout voisinage de et tous , il existe un entier et, en tout point , une carte avec la propriété suivante.

Pour tout cube de , disjoint de ses -premiers itérés, et tous points , il existe vérifiant :

-

–

;

-

–

coïncide avec hors de l’union des avec ;

-

–

pour tout , le point appartient à ;

-

–

et coïncident sur pour hors d’une boule centrée en et de rayon inférieur à fois la distance entre et le complémentaire de .

Remarque 2.6.

La perturbation de est obtenue en composant des perturbations élémentaires (au sens du lemme 2.3) centrée aux différents points , .

C’est essentiellement cet énoncé que l’on retrouve dans les différents travaux traitant du “lemme de fermeture” de Pugh (voir [135, 137, 85, 90, 142]). La version que nous donnons ici est légèrement plus uniforme (en particulier ne dépend pas du point ) et correspond à [22, théorème A.2] (voir aussi [180]). Pour la démonstration, il suffit de travailler avec la suite d’applications linéaires , . En effet, le support de la carte est choisi très petit de sorte que les premiers itérés de sur sont proches d’une suite d’applications linéaires. La preuve initiale de Pugh a été simplifiée par Mai [91] (voir aussi [13]). Nous renvoyons à [184] pour une démonstration digeste de ce théorème.

2.6 Fermeture d’orbites : le “closing lemma”

Nous pouvons déduire du théorème 2.5 le célèbre “closing lemma” de Pugh.

Théorème 2.7 (Lemme de fermeture, Pugh).

Pour tout voisinage de et tout , il existe pour lequel est un point périodique.

À notre connaissance, il n’y a pas dans la littérature de démonstration directe du théorème de Pugh à l’aide du lemme de perturbation (par exemple, la démonstration de [142] requiert de modifier la géométrie des cubes de perturbation). Nous en proposons une, de nature combinatoire.

Proof.

Fixons tel que , , où est la dimension de la variété. La constante ne jouera pas de rôle et sera prise égale à . Considérons un entier et une carte au voisinage de , donnés par le théorème 2.5 appliqué à un voisinage de plus petit que . Nous pouvons supposer que n’est pas périodique et donc que est disjoint de ses premiers itérés.

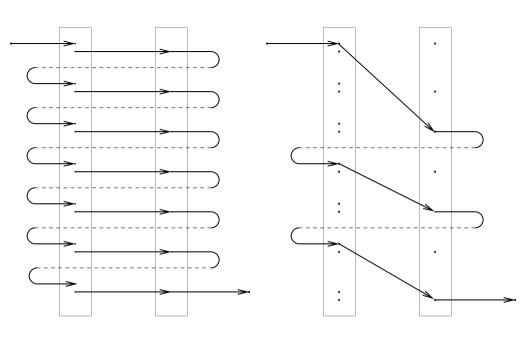

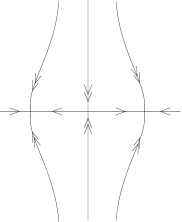

Puisque est non-errant, il existe deux points proches de tels que soit un itéré futur de . Nous considérons deux cubes et de tels que contienne et . Soit l’ensemble (fini) des itérés intermédiaires entre et contenus dans . Nous construisons

-

–

des paires de points de tels que est un itéré futur de ,

-

–

des cubes de tels que le cube contienne et ,

de sorte que soit contenu dans et de rayon moitié.

La construction se fait par récurrence (voir la figure 2.1). Puisque est fini, elle s’arrête en temps fini.

Nous allons voir que l’arrêt correspond à l’existence de points et d’un cube de tels que :

-

1.

pour un entier ;

-

2.

appartiennent à ;

-

3.

les itérés intermédiaires , n’appartiennent pas à .

Le théorème 2.5 permet alors de trouver un difféomorphisme tel que est périodique. Puisque est arbitrairement proche de , il existe conjugué à tel que est périodique.

Il reste à expliquer comment construire à partir de . Le triplet vérifie les propriétés 1 et 2. S’il ne vérifie pas 3, il existe un itéré intermédiaire entre et qui appartient à . Le triplet vérifie alors les propriétés 1 et 2. On peut répéter la construction tant que l’on ne parvient pas à satisfaire aux trois propriétés. On obtient ainsi une suite de triplets pour . Puisque , les points appartiennent tous à . Le cube est réunion de cubes de rayon moitié du rayon de . Puisque , il existe donc deux points et qui sont contenus dans un même de ces cubes, noté . Nous notons et ces points et posons . ∎

2.7 Exemple de démonstration de généricité : le théorème de densité de Pugh

Nous montrons à présent comment déduire un résultat de généricité (ici le théorème de densité de Pugh [136]) d’un énoncé perturbatif.

Corollaire 2.8 (Pugh).

Il existe un Gδ dense de tel que l’ensemble des points périodiques de tout difféomorphisme est dense dans l’ensemble non-errant .

La démonstration utilise la propriété classique suivante des espaces de Baire (voir [83]).

Proposition 2.9.

Soit un espace de Baire, un espace compact métrique et une application semi-continue inférieurement ou semi-continue supérieurement, à valeur dans l’espace des sous-ensembles compacts de , muni de la topologie de Hausdorff. Alors, l’ensemble des points de continuité de contient un Gδ dense de .

En d’autres termes,

-

–

si pour tout ouvert de , l’ensemble est ouvert, alors pour tout dans un Gδ dense de et pour tout voisinage de , l’ensemble est un voisinage de ;

-

–

si pour tout ouvert de , l’ensemble est ouvert, alors pour tout dans un Gδ dense de et pour tout voisinage de , l’ensemble est un voisinage de .

Démonstration du corollaire 2.8.

Soit un Gδ dense de difféomorphismes dont les points périodiques sont tous hyperboliques (donné par le théorème 2.1 de Kupka-Smale). C’est un espace de Baire. Soit l’application qui associe à tout difféomorphisme l’adhérence de ses points périodiques. Chaque point périodique possède une continuation hyperbolique et par conséquent est semi-continue inférieurement. D’après la proposition 2.9 et le théorème de Baire, l’ensemble de ses points de continuité contient un Gδ dense de .

Pour nous devons montrer que et coïncident. Nous avons bien sûr l’inclusion . Considérons un point et un voisinage ouvert de . Le lemme de fermeture donne l’existence d’un difféomorphisme proche de tel que est périodique. Par perturbation (donnée par le lemme de Franks, théorème 2.2), on peut supposer que est hyperbolique ; l’orbite de peut donc être suivie par perturbation, il existe donc proche de et de ayant un point périodique arbitrairement proche de . Puisque , on en déduit que appartient à . Le voisinage étant arbitraire, ceci permet de conclure . Par conséquent . ∎

2.8 Connexions d’orbites : le “connecting lemma”

Considérons deux points périodiques hyperboliques et supposons que la variété instable de et la variété stable de aient un point d’accumulation commun . Peut-on par perturbation créer une orbite hétérocline entre et ? Cette question se pose naturellement lorsque l’on cherche à caractériser les difféomorphismes structurellement ou -stables (voir [72]) et a été contournée dans ce cadre par Mañé [97]. Lorsque n’est pas périodique, la réponse a finalement été apportée par Hayashi [70] trente ans après la démonstration du lemme de fermeture.

Théorème 2.10 (Lemme de connexion, Hayashi).

Soit un voisinage de et trois points tels que :

-

–

les ensembles d’accumulation des orbites future de et passée de contiennent ;

-

–

le point n’est pas périodique.

Il existe alors tel que est un itéré futur de .

Ce résultat est également démontré dans [14, 185]. Il y a eu de nombreuses conséquences, voir par exemple [28, 14, 71, 44, 99, 15, 59] et la section 3.3. L’hypothèse que n’est pas périodique sert dans la démonstration à placer en un cube perturbatif (fourni par le théorème 2.5) disjoint d’un grand nombre d’itérés.

Pourquoi est-il plus difficile de connecter que de fermer ?

Les lemmes de fermeture et de connexion semblent proches. Si l’on reprend la démonstration du lemme de fermeture, on place en une carte fournie par le théorème 2.5 et dont le support est disjoint de premiers itérés. On considère un itéré futur de et un itéré passé de , proches de . Comme pour le lemme de fermeture, nous ne pouvons pas directement perturber et construire un difféomorphisme tel que , puisqu’une telle perturbation risque de briser les segments d’orbites entre et et entre et : nous ne serions pas certains que soit sur l’orbite positive de .

Fixons un voisinage de disjoint de ses premiers itérés. L’idée naturelle serait de trouver comme dans l’argument combinatoire de la section 2.6, deux itérés intermédiaires entre et et entre et , et un cube de la carte les contenant, tels que le cube ne contiennent pas d’autre itéré de ou de . Pour cela, nous devons considérer l’ensemble de tous les itérés intermédiaires de et proches de . Une difficulté nouvelle apparaît alors : nous devons sélectionner une paire de points de , mais à la différence du lemme de fermeture, cette paire doit contenir à la fois un itéré de et un itéré de . Les points de ne sont plus tous interchangeables et l’argument précédent ne fonctionne pas.

La stratégie d’Hayashi.

L’argument d’Hayashi consiste à sélectionner plusieurs paires qu’il faudra connecter simultanément : on simplifie l’ensemble des retours en effaçant certains points. Si une même orbite possède deux itérés (par exemple deux itérés et de ) qui seraient trop proches relativement à leur distance à la second orbite, nous pouvons dans ce cas considérer que ces deux points sont les mêmes, oublier les itérés intermédiaires entre ces deux points et espérer qu’une petite perturbation permettra de les connecter. En répétant cet argument, on sélectionne un grand nombre de paires de retour et nous devons appliquer, pour chacune d’elles, une perturbation donnée par le théorème 2.5. Une difficulté est de garantir que toutes ces perturbations ont des supports disjoints.

Plus précisément, notons et les itérés de et de proches de , i.e. appartenant à l’ensemble , et classés par ordre chronologique. On extrait ensuite une sous-suite de la forme de sorte qu’il existe pour chaque un difféomorphisme qui satisfait . Le support de est contenu dans un petit cube proche de et dans les premiers itérés de .

Supposons que :

-

1.

, ,

-

2.

pour tout , le point est le premier retour de l’orbite de dans un voisinage de .

-

3.

les supports des différentes perturbations sont deux à deux disjoints.

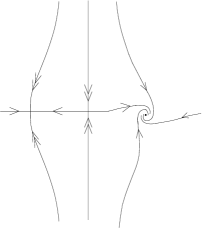

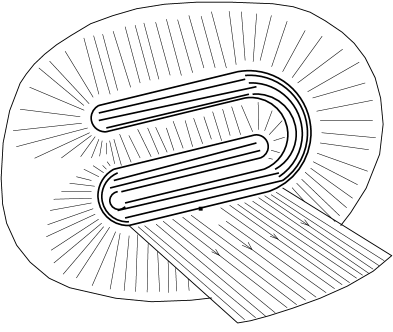

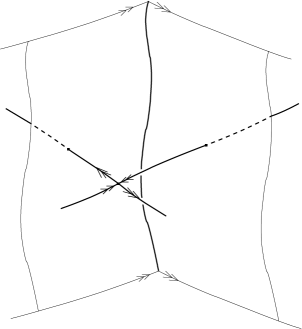

En composant l’ensemble des perturbations de , on obtient alors un difféomorphisme envoyant sur par itérations positives. Après perturbation, le segment d’orbite entre et est plus court que la pseudo-orbite initiale , voir la figure 2.2.

Le plus difficile est de choisir la sous-suite . Elle s’obtient après deux sélections.

Première sélection : les cubes quadrillés

Nous pavons tout d’abord un voisinage de par des cubes de la carte , comme illustré en figure 2.3. Le voisinage lui-même est un cube et le cube central du pavage contient . Nous pouvons supposer que les itérés et de et de sont contenus dans . Nous notons l’ensemble des retours furturs de et passés de dans . Le pavage permet de déterminer s’il y a accumulation de points de dans une région du cube .

Nous extrayons une première sous-suite de satisfaisant les propriétés 1 et 2 ci-dessus, de sorte que

-

–

pour tout , les points et appartiennent à une même tuile du pavage de ,

-

–

chaque tuile du pavage contient au plus une paire .

Nous avons utilisé ici de façon essentielle que les points et appartiennent à une même tuile du pavage. La suite extraite est représentée en figure 2.3.

En appliquant le théorème 2.5, on définit alors une suite de perturbations telles que . Elle ne permet pas de conclure la démonstration : si appartiennent à une tuile du pavage, le support de la perturbation est contenu dans le cube et dans ses premiers itérés. S’il existe deux perturbations associées à deux tuiles adjacentes, les supports des perturbations correspondantes risquent de s’intersecter et nous ne pouvons pas composer les perturbations.

Seconde sélection : les raccourcis.

Supposons que le support de deux perturbations et définies ci-dessus se chevauchent (remarquons que les supports peuvent être disjoints dans et se chevaucher dans des itérés pour certains ). Cela implique que les points (dans la tuile ) et les points (dans la tuile ) ont des images proches pour un itéré . Nous fixons un tel entier et nous supposerons .

Afin de résoudre le conflit, nous remplaçons les deux perturbations qui envoient respectivement sur et sur , par une seule perturbation envoyant sur (figure 2.4) : il suffit pour cela de conserver la perturbation sur les itérés pour , de conserver la perturbation sur les itérés pour , et d’utiliser sur une perturbation élémentaire qui envoie sur . À l’issue de cette construction, on efface les paires de points intermédiaires avec de la suite , pour obtenir une nouvelle pseudo-orbite qui joint à . En d’autres termes, nous avons réalisé un raccourci au sein de la pseudo-orbite obtenue après la première sélection.

Les supports des perturbations et sont contenus dans des boules de rayon fois plus petites que les distances et respectivement. En ayant choisi et suffisamment petits, on en déduit que les tuiles et sont adjacentes et que le support de la nouvelle perturbation reste petit par rapport aux tailles des tuiles et de leur premiers itérés.

Nous poursuivons ces modifications tant que subsiste des conflits entre perturbations. Remarquons qu’à chaque fois qu’un conflit est levé, nous obtenons une nouvelle perturbation de support légèrement plus large que le support des perturbations précédentes. Par conséquent le support de la nouvelle perturbation peut à son tour rencontrer le support d’une troisième perturbation . On peut se demander si le nombre de conflits successifs que l’on rencontre peut être arbitrairement grand, de sorte que le support de la perturbation finale devienne bien plus important que la taille de la tuile initiale .

Ce n’est pas le cas : nous contrôlons a priori la taille des perturbations si bien que les conflits qui apparaissent sont toujours associés à des tuiles adjacentes à la tuile initiale . Puisque a géométrie du pavage est uniforme, le nombre de tuiles adjacentes à est borné (par ) et partant de la perturbation initiale , il y aura au plus conflits à résoudre. Si l’on choisi la constante suffisamment petite, le support perturbation que l’on obtient après conflits reste petit par rapport à la taille de la tuile , justifiant ainsi le contrôle a priori des perturbations (voir la figure 2.5).

Après traitement des différents conflits, nous obtenons une nouvelle pseudo-orbite, une nouvelle suite et une collection de perturbations dont les supports sont deux-à-deux disjoints et telle que pour tout on ait .

2.9 Espaces de perturbation

Les perturbations réalisées dans la preuve du lemme de Pugh et des différents lemmes de perturbations qui en découlent sont une succession de perturbations élémentaires données par le lemme 2.3 et de supports disjoints : nous appelons support d’un difféomorphisme l’ensemble des points tels que ; le support d’une perturbation de est le support du difféomorphisme .

Cette remarque permet de travailler en restant dans des sous-espaces de , pourvu que les deux propriétés suivantes soit vérifiées.

-

–

Le lemme 2.3 de perturbation élémentaire s’applique au sein de .

-

–

Tout difféomorphisme possède une base de voisinages flexibles, i.e. satisfaisant pour tous difféomorphismes à supports disjoints

En particulier, le lemme de Pugh reste vrai si l’on travaille avec des difféomorphismes conservatifs (i.e. vérifiant une forme volume ou symplectique), ou même avec des difféomorphismes de classe , , pourvu que la topologie considérée soit la topologie .

2.10 Problèmes

Il existe très peu de résultats perturbatifs en classe , .

Question 2.11.

Existe-t-il un lemme de fermeture en régularité supérieure ?

Des difficultés ont été mises en évidence [138, 65, 75, 74, 76]. Des cas particuliers ont été traités [139], ainsi que le cas des flots sur les surfaces [126, 66, 67].

On peut se demander quels résultats persistent pour la dynamique des endomorphismes, i.e. des applications différentiables non injectives. Wen a étendu le lemme de fermeture à ce cadre [179], mais il n’existe pas de lemme de connexion.

Question 2.12.

Existe-t-il un lemme de connexion pour les endomorphismes ?

Pour les difféomorphismes, le lemme de connexion reste valide lorsque est périodique, si son orbite est hyperbolique, ou plus généralement s’il n’y a pas de résonance non triviale entre ses valeurs propres (voir la remarque 3.2 plus bas). Il serait intéressant pour les applications de ne plus avoir d’hypothèse sur le point .

Question 2.13.

Le lemme de connexion reste-t-il vérifié lorsque le point est périodique ?

Hayashi a montré [71] un “make or break lemma” : si l’orbite future de et l’orbite passée de ont un point d’accumulation commun , on peut alors perturber la dynamique en topologie pour disjoindre ces ensembles d’accumulation, ou bien pour que soit un itéré de .

Chapter 3 Connexions de pseudo-orbites

Nous présentons le lemme de connexion pour les pseudo-orbites démontré dans [22, 16]). La démonstration nécessite de construire une section de la dynamique : on énonce pour cela un théorème d’existence de “tours topologiques”, qui peut être utile pour d’autres applications (voir par exemple le chapitre 11).

3.1 Énoncé du lemme de connexion pour les pseudo-orbites

Rappelons que si est un ensemble compact et deux points, nous notons lorsque pour tout il existe une -pseudo-orbite avec et contenue dans .

Théorème 3.1 (Lemme de connexion pour les pseudo-orbites, Bonatti-Crovisier ).

Soit un voisinage d’un difféomorphisme dont les points périodiques sont hyperboliques. Pour tous points satisfaisant , il existe une perturbation de et tels que .

Remarques 3.2.

-

1.

Si l’on considère un ensemble compact tel que , alors pour tout voisinage on peut demander que la perturbation soit à support dans .

-

2.

Dans [16], nous avons affaibli l’hypothèse sur le difféomorphisme. Il suffit de supposer que pour toute orbite périodique, il n’y a pas de résonance non triviale au sein des valeurs propres de module .

Plus précisément, pour toute orbite périodique, il n’y a pas de valeur propre qui soit racine de l’unité, les valeurs propres de module sont simples, et il n’y a pas de relation de la forme

où les sont des entiers strictement positifs et les sont des valeurs propres de module toutes distinctes.

3.2 Idée de la preuve

On ne peut clairement pas espérer connecter deux points liés par des pseudo-orbites en effectuant simplement une perturbation locale : nous allons devoir perturber indépendemment dans plusieurs régions en utilisant les cubes quadrillés fournis par la démonstration du lemme de connexion d’Hayashi. En s’assurant que les supports des différentes perturbations sont disjoints, la section 2.9 garantit que la perturbation finale reste petite.

a) Les domaines de perturbations

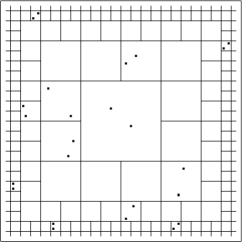

Considérons une carte . Un domaine quadrillé selon les coordonnées de est la donnée d’un ouvert et d’une famille de cubes de (appelés tuiles du domaine) tels que

-

1.

les intérieurs des tuiles sont deux à deux disjoints ;

-

2.

l’union des tuiles de est égale à ;

-

3.

la géométrie du quadrillage est bornée, i.e.

-

–

le nombre de tuiles est uniformément borné (par ) au voisinage de chaque point,

-

–

pour toute paire de tuiles adjacentes, le rapport de leur rayon est uniformément borné (par ).

-

–

Par une construction standard, tout ouvert peut être quadrillé selon les cordonnées de (voir la figure 3.1).

Une pseudo-orbite est à sauts dans les tuiles du domaine quadrillé si pour tout les points coïncident ou appartiennent à une même tuile de .

Finalement, si l’on fixe un voisinage de , un domaine quadrillé et un entier , on dit que est un domaine de perturbation pour si :

-

1.

est disjoint de ses premiers itérés par ;

-

2.

pour toute pseudo-orbite avec et à sauts dans les tuiles , il existe une perturbation de à support dans et un entier tel que .

Le lemme de perturbation de Pugh (théorème 2.5) et le lemme de connexion d’Hayashi (théorème 2.10) assurent l’existence de domaines de perturbation.

Théorème 3.3 (Existence de domaines de perturbation).

Pour tout voisinage de , il existe un entier et, en tout point , il existe une carte tels que pour tout domaine quadrillé selon les coordonnées de qui est disjoint de ses premiers itérés, est un domaine de perturbation de .

Le fait que l’entier ne dépende pas du point sera crucial dans la suite de la démonstration du théorème 3.1.

b) Les tours topologiques

Afin de traiter des pseudo-orbites arbitraires, nous devons être en mesure de construire une collection de domaines de perturbation deux à deux disjoints qui couvrent l’espace des orbites de la dynamique. Le résultat suivant permet de construire une telle section de la dynamique.

Théorème 3.4 (Tours topologiques, Bonatti-Crovisier).

Il existe (ne dépendant que de la dimension de la variété ) tel que pour tout et tout difféomorphisme n’ayant pas de point périodique non hyperbolique de période inférieure à , il existe un ouvert et un ensemble compact ayant les propriétés suivantes :

-

–

tout point qui n’est pas périodique de période inférieure à possède un itéré dans ;

-

–

les ouverts sont deux à deux disjoints

On peut choisir pour que le diamètre de ses composantes connexes soit arbitrairement petit.

La démonstration utilise le lemme de transversalité de Thom et se ramène à un problème combinatoire (exprimé en termes de coloriage).

c) Lorsqu’il n’y a pas d’orbite périodique de basse période

Le lemme de perturbation de Pugh donne un entier et permet de couvrir la variété par une famille finie de cartes . Nous supposerons pour simplifier que n’a pas de point périodique de période inférieure à . Fixons deux points tels que .

Considérons un ouvert disjoint de itérés et un ensemble compact donnés par le théorème 3.4. Quitte à remplacer par ou par , les points n’appartiennent pas à . Puisque les composantes de sont de diamètre petit, nous pouvons supposer que chacune d’entre elles est contenue dans l’une des cartes . Finalement, nous quadrillons chaque composante de selon une des cartes et nous construisons ainsi :

-

–

une famille de domaines de perturbations tels que sont disjoints pour tous et tous ,

-

–

une famille finie de tuiles contenue dans l’union des tuiles des domaines , ,

tels que toute orbite rencontre l’une des tuiles de .

En travaillant plus, on obtient par un argument de compacité :

-

–

pour chaque tuile , un ensemble compact ,

-

–

un entier et une constante tels que toute -pseudo-orbite de longueur rencontre l’un des ensembles .

Considérons une -pseudo-orbite . Si n’est pas déjà un itéré positif de , en prenant suffisamment petit, nous pouvons supposer que la pseudo-orbite est de longueur supérieure à . Nous pouvons différer les sauts de la pseudo-orbite (sur des intervalles de temps inférieurs à ) et supposer qu’il n’ont lieu qu’aux points appartenant aux ensembles compacts . Si a été choisi petit, ceci assure la propriété suivante.

Lemme 3.5.

Il existe une pseudo-orbite entre et à sauts dans les tuiles des domaines quadrillés .

Il ne reste plus qu’à perturber successivement dans chaque domaine de perturbation pour supprimer finalement l’ensemble des sauts de la pseudo-orbite et obtenir une segment d’orbite (en général plus court) qui joint à .

d) Lorsqu’il y a des points périodiques

En présence de points périodiques de basse période, la tour topologique ne couvre plus l’ensemble des orbites. De plus, lorsqu’une orbite s’approche d’une orbite périodique, le temps de retour dans la tour peut devenir arbitrairement long.

Dans ce cas, on utilise à nouveau que les points périodiques sont hyperboliques. Il existe une version du théorème 3.4 autorisant l’existence de points p{eriodiques hyperboliques de petite période: il s’applique aux points qui n’appartiennent pas aux variétés invariantes des points périodiques de petite période. On rajoute de nouveaux domaines de perturbations qui couvrent des domaines fondamentaux des ensembles stables et instables des orbites périodiques de basse période. Le lemme 3.5 est encore vérifié, ce qui permet de conclure comme dans le cas précédent.

3.3 Conséquences immédiates

Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes pour lesquel les propriétés suivantes sont vérifiées.

a) Lieu de récurrence.

Les ensembles , et coïncident.

Il n’y a donc qu’une seule notion de récurrence. Rappelons que le lemme de fermeture de Pugh permettait déjà de conclure .

b) Ordre dynamique.

Pour tout ensemble compact , les relations et coïncident.

En particulier, les ensembles faiblement transitifs et les ensembles transitifs par chaînes coïncident ; les classes de récurrence par chaînes sont les ensembles faiblement transitifs maximaux. On en déduit aussi que la relation est transitive (ce qui avait été montré précédemment par Arnaud [14], Gan et Wen [59]).

c) Quasi-attracteurs.

L’ensemble des points dont l’ensemble -limite (i.e. l’ensemble des valeurs d’adhérence de son orbite future) est un quasi-attracteur contient un Gδ dense de .

Les quasi-attracteurs sont exactement les classes de récurrence par chaînes stables au sens de Lyapunov.

Une classe homocline est un quasi-attracteur si et seulement elle contient la variété instable de .

Ceci répond à une conjecture de Hurley [79] dans le cas et améliore des résultats antérieurs de Arnaud [14], Morales et Pacifico [99].

Comme conséquence, une classe de récurrence par chaînes d’intérieur non vide est un quasi-attracteur à la fois pour et .

d) Classes homoclines et classes apériodiques.

Les classes de récurrence par chaînes contenant une orbite périodique sont des classes homoclines.

Si sont deux orbites périodiques telles que et si l’indice de est inférieur ou égal à celui de , alors et ont un point d’intersection transverse :

Les classes de récurrence par chaînes sans orbite périodique sont appelées classes apériodiques.

On obtient facilement d’autres propriétés.

-

–

Toute composante connexe de est entièrement contenue dans une classe homocline.

-

–

Deux classes homoclines sont toujours disjointes ou confondues.

-

–

Si deux orbites périodiques et ont même indice et sont contenus dans une même classe de récurrence par chaînes, elles sont homocliniquement reliés.

-

–

Si et ont des indices différents et sont contenues dans une même classe de récurrence par chaînes, il existe une perturbation de telle que les continuations hyperboliques de et forment un “cycle hétérodimensionnel” : la variété instable de l’une rencontre la variété stable de l’autre (voir la section 8.2).

e) Classes isolées.

Toute classe de récurrence par chaînes isolée dans est une classe homocline . Pour tout difféomorphisme proche de , la classe de récurrence par chaînes contenant la continuation de est encore isolée.

Si n’a qu’un nombre fini de classes de récurrence par chaînes, tout difféomorphisme proche de a le même nombre de classes que .

3.4 Exemples

Les exemples connus de dynamiques -génériques non hyperboliques ont lieu en dimension supérieure ou égale à . Nous en citons quelques uns.

a) Dynamiques robustement transitives.

Il existe des dynamiques non hyperboliques ayant une unique classe de récurrence par chaînes (voir la section 5.10).

Théorème 3.6 (Shub [159]).

Il existe un ouvert non vide de difféomorphismes transitifs et non hyperboliques.

Cet exemple est obtenu en modifiant un difféomorphisme d’Anosov. D’autres exemples similaires sur d’autres variété ont été donnés ensuite, voir [92, 40] et [34, chapitre 7]. Une autre méthode de construction, due à Bonatti-Díaz [27] consiste à perturber l’application “temps ” d’un flot d’Anosov ou à perturber le produit d’un difféomorphisme d’Anosov et de l’application identité d’une variété compacte.

b) Cycles hétérodimensionnels.

L’obstruction à l’hyperbolicité dans l’exemple précédent provient de l’existence (dans une même classe de récurrence par chaînes) de points périodiques d’indices différents. De tels exemples existent également pour des dynamiques qui ne sont pas transitives (voir la section 7.9).

Théorème 3.7 (Abraham-Smale [9], Simon [164], Bonatti-Díaz [28]).

Pour toute variété compacte de dimension , il existe un ouvert non vide de difféomorphismes non transitifs et deux familles continues de points périodiques hyperboliques , d’indices différents, ayant la même classe homocline pour tout .

c) Phénomène de Newhouse.

Newhouse a construit [103, 105] des exemples de difféomorphismes de surface -génériques ayant un comportement pathologique, aujourd’hui appelé phénomène de Newhouse : pour toute surface, il existe un ouvert non vide de l’espace des difféomorphismes de classe et un Gδ dense de tel que tout difféomorphisme possède une infinité de puits ou de sources. Bonatti et Díaz ont ensuite utilisé les mélangeurs pour obtenir le même résultat en topologie sur les variétés de dimension supérieure ou égale à (voir aussi la section 7.9).

Théorème 3.8 (Bonatti-Díaz [28]).

Pour toute variété compacte de dimension , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes ayant une infinité de puits et de sources.

d) Classes apériodiques.

Bonatti et Díaz ont également montré que les classes apériodiques peuvent apparaître parmi les difféomorphismes -génériques (voir aussi la section 8.6). Leur construction montre aussi que l’on peut trouver des classes de récurrence par chaînes (des classe homoclines ainsi que des classes apériodiques) qui sont accumulées en topologie de Hausdorff par des classes de récurrence par chaînes non triviales (ce ne sont pas des orbites périodiques isolées) ; pour ces dynamiques l’ensemble des classes de récurrence par chaînes est non dénombrable.

Théorème 3.9 (Bonatti-Díaz [29]).

Pour toute variété de dimension supérieure ou égale à , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes ayant un nombre non dénombrable de classes apériodiques.

e) Absence d’attracteurs.

Il est possible de garantir que tous les quasi-attracteurs sont accumulés par des sources : dans ce cas, il n’y a pas de classe de récurrence par chaînes qui est un attracteur.

Théorème 3.10 (Bonatti-Li-Yang [38]).

Pour toute variété de dimension supérieure ou égale à , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes n’ayant pas d’attracteur : il n’y a pas d’ouvert non vide attractif dont l’intersection des itérés est une classe de récurrence par chaînes.

3.5 Problèmes

Voici quelques questions formulées pour les dynamiques -génériques : nous demandons s’il existe un Gδ dense de sur lequel on peut donner une réponse affirmative à chacune d’entre elle.

a) Structure des classes apériodiques.

Rappelons que les classes homoclines sont toujours transitives.

Question 3.11.

Les classes apériodiques sont-elle toujours transitives ?

Les classes apériodiques décrites par [29] sont (voir la section 8.6) :

-

–

minimales et uniquement ergodiques (ce sont des odomètres),

-

–

Lyapunov stables pour et (ou “dynamiquement isolées”), i.e. il existe des voisinages ouverts arbitrairement petits de la classe apériodique vérifiant et .

On peut se demander si c’est toujours le cas.

b) Cardinalité de l’ensemble des classes de récurrence par chaînes.

Question 3.12.

Le nombre de classes de récurrence par chaînes est-il toujours fini ou infini non dénombrable ?

Les difféomorphismes présentant le phénomène de Newhouse sont souvent des exemples de dynamiques pour lesquels la cardinalité de l’ensemble des classes de récurrence par chaînes n’est pas connue : peut-il exister un difféomorphisme qui présente le phénomène de Newhouse et qui n’aurait qu’un nombre dénombrable de classes de récurrence par chaînes ?

c) Robustesse des classes isolées.