République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique

Université A.MIRA de Béjaïa

Faculté des Sciences et des Sciences de l’Ingénieur

Département de Physique

Mémoire

Présenté par Mr. BELABBAS

Abdelmoumene

En vue de l’obtention du diplôme de Magistère en physique

Option: Physique Théorique

Thème

Les Potentiels non

Gravitationnels et la Structure de

l’Espace-Temps

Soutenu publiquement devant le jury suivant:

Président Mr BOUDRAHEM.S Professeur U.A.M Béjaïa Rapporteur Mr BOUDA.A Professeur U.A.M Béjaïa Examinateur Mr BELKHIR.M.A Professeur U.A.M Béjaïa Invité Mr MOHAMED MEZIANE.A Docteur U.A.M Béjaïa

Université A.MIRA de Béjaïa, Décembre 2006

A mes très chers parents et à mon frère

Résumé

L’objet de ce mémoire consiste en l’analyse d’une proposition récente, avancée par C.C.Barros, selon laquelle les interactions non gravitationnelles peuvent affecter la métrique de l’espace-temps de façon analogue à la gravité. En effet, dans le contexte de la solution de Schwarzschild, l’atome d’hydrogène est décrit de façon tout à fait inédite : au lieu d’adopter la démarche habituelle pour décrire l’électron sous l’action du potentiel coulombien en utilisant le couplage minimal, l’interaction ” proton-électron ” est plutôt incorporée dans la métrique. Dans le cadre de cette approche, nous retrouvons dans ce mémoire les équations prévues par la théorie de Dirac à la limite des faibles potentiels. Au terme de notre analyse, nous affirmons que, contrairement à ce qui est avancé par Barros en prétendant apporter une correction insignifiante aux niveaux de l’électron, cette nouvelle approche a le mérite de reproduire exactement le spectre relativiste de la théorie de Dirac. Ces résultats spectaculaires nous interpellent et nous incitent à nous poser des questions sur le rôle du Principe d’Equivalence dans les fondements de la théorie de la Relativité Générale.

Abstract

The subject of this dissertation consists in analyzing a recent proposition, advanced by C.C.Barros, in which the non gravitational interactions can affect the space-time metric as in gravity. In fact, in the context of the Schwarzschild solution, the hydrogen atom is described in a completely new way : instead of following the usual approach to describe the electron under the Coulomb potential by using the minimal coupling, the ”proton-electron” interaction is rather incorporated in the metric. In this context, we reproduce in this dissertation the same equations as predicted in Dirac theory for the weak potential approximation. Contrary to the statement made by Barros, claiming that he brought an insignificant correction to the electron levels, at the end of our analysis, we assert that this new approach has the merit of reproducing the relativistic spectrum as known in the Dirac theory. These spectacular results incite us to wonder about the role of the Principle of Equivalence in the foundations of the general theory of relativity.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude et ma sincère

reconnaissance à Mr Bouda, professeur à l’université A.MIRA, pour

sa confiance et pour l’honneur qu’il m’a fait en acceptant de

diriger ce travail. Mr Bouda a non seulement le mérite d’avoir

assuré une grande partie de notre formation, mais il nous a aussi

fait découvrir un domaine de recherche des plus passionnants: la

mécanique quantique déterministe; c’est pourquoi

je ne le remercierais jamais assez pour tout ce qu’il a fait.

Je remercie Mr BOUDRAHEM.S, Professeur à l’université A.MIRA, pour l’honneur

qu’il me fait en acceptant de présider le jury de soutenance. Qu’il veuille agréer

l’expression

de ma haute considération.

Que Mr BELKHIR.M.A, Professeur à l’université A.MIRA, puisse trouver ici

l’expression de ma profonde gratitude pour l’honneur qu’il me fait, en acceptant de

juger ce

travail.

Je remercie vivement Mr MOHAMED MEZIANE.A, Chargé de Cours à l’université

A.MIRA, pour ses encouragements, sa disponibilité et pour l’intérêt qu’il a porté à ce

travail. Qu’il puisse agréer l’expression de ma reconnaissance.

Un grand merci à tous les enseignants qui ont assuré ma

formation au sein du département de physique ainsi qu’à tous mes condisciples.

Chapitre 1 Introduction

La théorie de la relativité générale et la mécanique quantique sont incontestablement les piliers les plus importants de la physique du 20eme siècle.

À la fin du 19eme siècle régnait une telle satisfaction des avancées de la physique, que la plupart des éminents physiciens pensaient que l’édifice de la physique était presque achevé, et qu’il ne restait que quelques petits problèmes, qui devaient être rapidement surmontés.

Cependant, ce grand climat de satisfaction n’a pas empêché des esprits critiques, tel Einstein et Planck, de déceler deux sérieux problèmes qui consistent, d’une part, en l’expérience négative de Michelson et Morley, et d’autre part, au profond désaccord entre l’expérience et la courbe théorique de Rayleigh-Jeans dans le domaine ultraviolet. Le mérite de ces grands physiciens consiste d’abord en la constatation de la faillite de la physique de l’époque face à ces deux problèmes, et ensuite en la proposition de solutions inédites qui vont donner par la suite naissance aux théories de la relativité générale et de la mécanique quantique.

La relativité a connu deux grandes évolutions.

La première est la relativité restreinte [1], qui est applicable à des référentiels d’inertie animés de mouvements rectilignes et uniformes les uns par rapport aux autres ; c’est une théorie qui repose sur deux postulats [2], énoncés par A. Einstein en 1905 :

-

—

L’invariance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels d’inertie.

-

—

La covariance des lois de la nature au passage d’un référentiel d’inertie à un autre.

La théorie de la gravitation de Newton ne répond pas aux exigences de la relativité restreinte. En effet, la formulation de Newton repose sur une hypothèse implicite, selon laquelle l’influence gravitationnelle qui s’exercerait entre deux masses est instantanée [3]. Ceci est en contradiction avec l’un des principes fondamentaux de la relativité restreinte, où on considère la vitesse de la lumière comme la vitesse limite de la propagation d’une information quelconque [2]. Par contre, la théorie électromagnétique de Maxwell était en parfait accord avec la relativité restreinte. L’analogie frappante entre la loi de Newton et la loi de Coulomb a orienté les physiciens à tenter de rendre conforme la gravitation à la relativité restreinte, à travers l’ajout d’un nouveau champ qui jouerait un rôle analogue au champ magnétique dans la théorie de Maxwell [3]. Toutes les tentatives, proposées dans ce sens, ont échoué. Einstein a compris qu’il ne fallait pas chercher à rendre conforme la théorie de la gravitation newtonienne à la relativité restreinte, mais qu’il fallait plutôt généraliser la relativité à tous les référentiels, quels que soient leurs états de mouvements. Ainsi la relativité restreinte serait un cas particulier de cette nouvelle théorie, applicable dans le cas où le champ gravitationnel est très faible, voir inexistant.

La seconde étape est donc la relativité générale. C’est une œuvre exclusive d’Einstein, se basant sur un postulat fondamental selon lequel : “Toutes les lois de la nature prennent la même forme dans tous les référentiels, quels que soient leurs états de mouvement”. La relativité générale décrit la gravité dans un cadre géométrique, en reliant le champ gravitationnel à la courbure de l’espace-temps . Cette relation est une conséquence du postulat d’équivalence énoncé par Einstein en interprétant convenablement l’égalité des masses gravitationnelle et d’inertie.

Alors qu’on disposait d’une description théorique cohérente de la structure du monde à grande échelle, il fallait en faire de même pour explorer l’infiniment petit. La période qui s’étend entre 1920 et 1933 marque l’une des plus belles conquêtes de la physique moderne : la mécanique quantique fait son apparition [4]. C’est une discipline qui vise à explorer la matière jusqu’à son niveau le plus infime. À cette échelle, l’intuition humaine, basée sur une expérience journalière à l’échelle macroscopique, est désormais inopérante ; ce qui a conduit nécessairement la mécanique quantique à s’appuyer sur des principes inédits, comme par exemple:

-

—

La quantification de l’énergie,

-

—

La dualité onde-corpuscule,

-

—

Le principe d’incertitude d’Heisenberg,

-

—

Le principe de correspondance …

L’élaboration de la mécanique quantique a connu des épisodes très mouvementés et a vu l’émergence de deux grandes tendances d’interprétations.

L’interprétation de l’école de Copenhague. Les partisans de cette école prônent une description probabiliste et renoncent définitivement à une description causale des processus à l’échelle quantique [5]. Au lieu de cela, tout état d’un corpuscule ou d’un système doit pouvoir, à tout instant, être représenté par une fonction d’onde, de carré sommable, dont l’évolution est déterminée par l’équation de Schrödinger ; le carré du module de cette fonction d’onde est interprété comme la probabilité pour qu’une observation permette de localiser le corpuscule en question [6]. On introduit dans cette théorie un formalisme où les variables cinématiques et dynamiques de la mécanique classique sont remplacées par des symboles soumis à une algèbre non commutative [5]. Désormais, des observations faites simultanément, au cours de la même expérience, ne peuvent jamais nous permettre d’avoir sur les grandeurs canoniquement conjuguées, liées à un corpuscule, des connaissances plus précises que ne le permettent les inégalités d’Heisenberg [6]. L’origine de cette limitation fondamentale des connaissances accessibles par expérience n’est pas due à une limitation de précision des appareils de mesure, mais trouve son origine profonde dans l’existence même du quantum d’action. Le processus de mesure acquiert une place très importante dans la théorie quantique, du fait de l’impossibilité d’effectuer une mesure sans la provocation d’une perturbation incontrôlable du système considéré [5]; une indétermination intervient au moment de la mesure de sorte que son issue n’est pas certaine. Désormais, on ne peut qu’évaluer les différentes probabilités susceptibles d’être prises par la grandeur mesurée.

Cette démarche de prévision a été pleinement vérifiée expérimentalement, par contre les fondements philosophiques d’une telle version sont contestés par certains physiciens, tel Einstein, De Broglie…, notamment le fait de définir l’état quantique uniquement sur les informations accessibles par l’expérience. Ceci a conduit à nier l’existence d’une grandeur avant sa mesure : c’est la mesure qui créé la valeur ; ainsi il est impossible d’attribuer une trajectoire à une particule. Elle ne peut avoir que des localisations isolées sans positions intermédiaires [6].

Les partisans d’une interprétation déterministe tentent de reformuler la version actuelle de la mécanique quantique qui ne cherche plus à décrire les faits, mais seulement à les prévoir. Einstein en particulier a affirmé plusieurs fois que la version actuelle de la théorie, qui est parfaitement exacte dans ses prévisions, ne serait que l’aspect statistique d’une représentation plus profonde qui rétablirait l’existence d’une réalité objective [6] ; réalité qui doit être indépendante de nos connaissances. Les tentatives les plus significatives visant à la construction d’une mécanique quantique déterministe sont :

-

1.

La théorie de l’onde pilote [6], dans laquelle L. de Broglie émet l’hypothèse qu’un corpuscule est astreint à suivre l’une des lignes de courant de Madelung, correspondant à la propagation des fonctions d’ondes de la mécanique quantique selon une représentation hydrodynamique. L’argument majeur contre cette théorie est la volonté d’aboutir à une description causale du mouvement d’un corpuscule en le faisant dépendre d’une onde qui se propage dans un espace abstrait de configuration et non dans un espace physique ; onde qui subit, de plus, une profonde modification de structure lors d’une mesure.

-

2.

La théorie de Bohm[7, 8], qui reprend la forme de la fonction d’onde de la théorie précédente, en la remplaçant dans l’équation de Schrödinger, ce qui conduit d’une part à une équation de continuité du fluide de probabilité, et d’autre part à une équation dite d’Hamilton-Jacobi quantique qui ne diffère de l’équation classique que par un nouveau terme: le potentiel quantique qui s’ajoute au potentiel classique et qui expliquerait les effets quantiques. Cette théorie présente un problème dans le cas des fonctions d’ondes réelles, pour lesquelles on prévoit des vitesses nulles pour les particules.

-

3.

L’approche de Floyd [9, 10, 11, 12, 13], développée dans un espace à 1 dimension et dans un régime stationnaire, où il propose de maintenir la forme des fonctions d’ondes complexes et d’utiliser une nouvelle forme, trigonométrique, pour les fonctions d’ondes réelles. Il retrouve l’équation d’Hamilton-Jacobi quantique, qui est une équation différentielle non linéaire d’ordre 3, pour laquelle il propose une solution construite par deux solutions réelles et indépendantes de l’équation de Schrödinger correspondante. De plus, il propose l’utilisation de la procédure classique, basée sur le théorème de Jacobi, pour retrouver les trajectoires admissibles (trajectoires de Floyd). Dans le cas des états liés, il prévoit l’existence d’états possibles, appelés micro-états, que la fonction d’onde ne détecte pas. Il conclut ainsi que la fonction d’onde de Schrödinger ne décrit pas de façon exhaustive les systèmes physiques. L’approche de Floyd comporte certaines insuffisances, telles l’utilisation de formes différentes de fonctions d’ondes selon les cas, l’utilisation du théorème de Jacobi, utilisé classiquement pour une équation d’Hamilton-Jacobi d’ordre 1, et surtout la dépendance des trajectoires du choix mathématique des solutions de l’équation de Schrödinger lors de la résolution de l’équation d’Hamilton-Jacobi quantique.

-

4.

Le postulat d’équivalence de Faraggi et Matone [14, 15, 16], qui ressemble étrangement au postulat fondamental de relativité générale, stipule qu’il est toujours possible de connecter deux états quantiques différents par des transformations de coordonnées. Dans le cadre de ce postulat, on retrouve l’équation d’Hamilton-Jacobi quantique, mais avec une forme unifiée de la fonction d’onde. On retrouve aussi la quantification de l’énergie et on explique l’effet tunnel sans passer par une interprétation probabiliste, ce qui rend cette piste l’une des plus prometteuses dans l’effort d’une interprétation déterministe de la mécanique quantique. Farragi et Matone maintiennent toujours les trajectoires de Floyd, obtenues par une utilisation a priori non justifiée du théorème de Jacobi. De nouvelles propositions d’obtention de trajectoires quantiques ont été avancées à l’université de Béjaia [17, 18, 19, 20, 21, 22].

La physique actuelle connaît une course vers l’unification des quatre interactions fondamentales. Le problème majeur qui bloque ce grand projet est la réconciliation de la relativité générale qui décrit la gravité en terme géométrique de la structure de l’espace-temps, et de la mécanique quantique, qui décrit les interactions: électromagnétique, forte et faible. Une étape intermédiaire a été effectuée, dans ce sens, par Dirac en formulant sa théorie basée sur l’espace-temps plat de la relativité restreinte. Avec cette formulation, le spin et les antiparticules apparaissent de façon naturelle dans la théorie. Par contre cette théorie n’est pas valable dans le cas où règne un champ gravitationnel intense. Plusieurs auteurs ont essayé de quantifier la gravité sans succès du fait de l’apparition de problèmes insurmontables, notamment l’impossibilité de réduire les infinités (théories non renormalisables).

Les raisons profondes de cet échec trouvent leurs origines dans le fait que ces deux théories s’appuient sur des conceptions philosophique très différentes ; la première est une théorie déterministe, alors que la seconde est essentiellement probabiliste, d’où l’intérêt de l’élaboration d’une théorie déterministe de la mécanique quantique.

Le sujet de ce mémoire consiste en l’analyse d’une proposition récente, avancée par C.C.Barros [23, 24, 25, 26], qui stipule que, d’une façon analogue à l’interaction gravitationnelle, les autres interactions peuvent aussi se manifester à travers les propriétés de l’espace-temps. L’idée fondamentale consiste à décrire une particule dans une région plongée dans un potentiel (non gravitationnel), à symétrie sphérique, qui affecte la métrique de l’espace-temps et les effets de la métrique dans ce domaine subatomique seront étudiés.

Ce mémoire est organisé comme suit:

-

—

Le second chapitre est un rappel sur les idées de base de la théorie de la relativité générale.

-

—

Le troisième chapitre est consacré à la description d’une particule évoluant dans un espace courbe et soumise à un potentiel affectant la métrique de Schwarzschild. Dans un premier temps, l’analyse vectorielle en coordonnées curvilignes va nous permettre d’étendre le principe de correspondance à un espace courbe. En second lieu, on détermine les principales grandeurs dynamiques relatives à un corpuscule, dans la métrique de Schwarzschild, à savoir: l’énergie, les impulsions, l’expression de l’invariant relativiste, et surtout on établit un lien entre le potentiel (non gravitationnel) et la structure de l’espace-temps à travers l’expression du coefficient de structure . La combinaison de tous ces résultats va permettre de définir les opérateurs , indispensables à l’élaboration d’équations d’ondes quantiques dans un espace courbe.

-

—

Le quatrième chapitre consiste en la proposition d’équations d’ondes quantiques pour des particules de spin 0 et , dans un espace courbe répondant à une métrique de Schwarzschild. De plus, une méthode de résolution de ces équations, basée sur la séparation des variables, au régime stationnaire est développée.

-

—

Dans le cinquième chapitre, une application à l’atome d’hydrogène est envisagée. Cette application va permettre d’une part d’illustrer la théorie, et d’autre part de vérifier sa validité, à travers une comparaison de ces implications avec les résultats bien connus en mécanique quantique habituelle.

-

—

Le dernier chapitre est consacré à la discussion des résultats.

Chapitre 2 Rappels sur la théorie de relativité générale

Le présent chapitre est un rappel sur la théorie de la relativité générale. Il ne sera

question, ici, que du contenu physique de la théorie, et aucun développement du cadre

mathématique n’est

envisagé. L’attention sera portée sur les points suivants:

-

—

La nécessité d’étendre le principe de relativité à tous les référentiels, quels que soient leurs états de mouvements.

-

—

Les postulats d’équivalence et de relativité générale.

-

—

La nécessité d’un cadre non-euclidien de l’espace-temps.

2.1 Difficultés de définir un référentiel d’inertie

Le principe de relativité restreinte permet d’affirmer que les lois générales de la nature ont exactement la même forme, pour tout référentiel en mouvement relatif uniforme par rapport à un référentiel d’inertie.

Il est évident que ce principe s’appuie sur une existence préalable d’un référentiel d’inertie. La discussion qui suit, soulevée par Einstein [27], permet de montrer que la définition d’un tel référentiel d’inertie n’est pas évidente. Pour ce faire, examinons comment est défini ce référentiel en mécanique classique.

Définition 2.1.

Un référentiel d’inertie est un système de coordonnées dans lequel un corps qui ne subit aucune force extérieure, se meut de façon rectiligne et uniforme.

Que signifie l’expression : “ne subit aucune force extérieure”?

Un corps qui n’est pas soumis à une force extérieure ne subit aucune accélération (loi fondamentale de dynamique), c’est à dire que sa vitesse ne varie pas au cours du temps. Donc l’expression entre guillemets signifie tout simplement que le corps se meut uniformément dans le système de coordonnées. Il est clair que la définition précédente comporte une ambiguïté implicite, due à une équivalence entre la condition et la conséquence de la proposition.

Comment éliminer toutes les influences extérieures sur notre corps?

Ce cas de figure pourrait s’obtenir, dans la pratique, si nous pouvons nous éloigner assez de tous les corps matériels pour nous libérer de toute interaction. Néanmoins, cette procédure ne permet” que de réduire ces influences extérieures, sans pour autant les éliminer complètement. Pour une élimination totale des ces influences, il faut éliminer tous les corps, de sorte qu’il ne reste dans l’univers qu’un seul corps, formant notre système de coordonnées. En résolvant le problème d’élimination des forces extérieures, on crée un autre problème, car parler du mouvement d’un seul corps dans l’univers est une aberration, vu le caractère relatif de la notion de mouvement.

Cette petite discussion a révélé l’existence d’un certain nombre de difficultés d’ordre pratique pour définir un référentiel d’inertie, susceptible de servir comme cadre pour des lois physiques décrivant la nature.

2.2 Les référentiels accélérés par rapport à un référentiel d’inertie

Attirons l’attention sur un autre problème qui a interpellé Einstein et qui se résume comme suit.

Pour la description physique des événements de la nature, en relativité restreinte, aucun référentiel se déplaçant uniformément par rapport à un référentiel inertiel ne se distingue de l’autre, ils sont tous valables et équivalents pour servir de cadre à l’établissement des lois de la physique.

La validité du principe de relativité n’était admise que pour cette classe restreinte de référentiels. Mais qu’en est-il des référentiels accélérés ou dotés de mouvements quelconques par rapport à un référentiel d’inertie ? Est-il possible de formuler les lois de la physique de telle manière qu’elles soient valables pour tous les systèmes de coordonnées, sans aucune exception quant à leurs mouvements relatifs ?

2.3 Référentiels accélérés et mouvement absolu

Les corps accélérés acquièrent des propriétés mécaniques différentes des corps non accélérés, ceci est dû à l’apparition des forces à caractère inertiel. Illustrons ce propos par un exemple [28].

Tant qu’un passager est transporté dans un bus effectuant un mouvement uniforme, il ne remarque rien. Il peut tout aussi affirmer que le bus est au repos alors que des immeubles, situés au bord de la route, sont en mouvement, comme il peut affirmer que le bus est en mouvement alors que les immeubles sont au repos. Mais dès que le conducteur freine, le passager se trouve projeté vers l’avant, ce qui le pousse à attribuer au mouvement non uniforme une espèce de réalité absolue. Il affirmera qu’il est en mouvement alors que les immeubles sont au repos.

On est obligé d’admettre que le cours des événements n’aurait pas été le même si le bus avait poursuivi uniformément sa route. Le fait que le système (bus) perde son caractère galiléen, suite à une accélération, n’échappe pas au passager. C’est pourquoi, il paraît impossible que les deux systèmes, uniforme et accéléré, soient équivalents pour décrire les lois de la mécanique.

Est-il possible de construire une physique réellement relativiste, valable pour tous les systèmes de coordonnées, une physique où il n’y aurait plus de place pour le mouvement absolu, mais seulement pour le mouvement relatif ?

La théorie de la relativité générale se propose de formuler les lois de la physique pour n’importe quel système de coordonnées, contrairement à la relativité restreinte qui n’admet pour cadre, afin d’exprimer les lois décrivant la nature, que les référentiels inertiels.

Les lois physiques valables pour n’importe quel système de coordonnées doivent se réduire, dans le cas spécial de système inertiel, aux lois déjà formulées en relativité restreinte. Ainsi la théorie de la relativité générale doit, en principe, englober la théorie de la relativité restreinte.

2.4 Identité des masses inertielle et gravitationnelle

2.4.1 Masse d’inertie

C’est une grandeur qui exprime la capacité d’un corps à résister à toute modification de son état de mouvement, dans lequel il se trouve ; elle nous renseigne sur la plus ou moins facilité avec laquelle un corps répond à l’appel d’une force extérieure.

En soumettant, par exemple, deux corps différents, initialement au repos, à la même force extérieure, le corps le plus massif va manifester une plus grande opposition à la modification de son état dynamique (repos) et va acquérir une vitesse moins importante que le corps de petite masse.

La masse d’inertie intervient dans la lois de Newton :

| (2.1) |

2.4.2 Masse gravitationnelle

C’est une grandeur qui exprime la capacité d’un corps à interagir avec un autre

lorsqu’ils sont séparés par une distance ; elle

figure dans la loi de Newton de gravitation :

| (2.2) |

2.4.3 Incompatibilité de la gravitation de Newton et de la relativité restreinte

Remarquons qu’une description de l’interaction gravitationnelle avec la loi de Newton présente un sérieux problème vis-à-vis de la relativité restreinte. En effet, supposons que nos deux masses soient séparées par une très grande distance, soit des milliers d’années-lumière, et que sous l’effet d’une quelconque perturbation extérieure, une des deux masses soit déplacée ; alors la loi de Newton nous dit que la seconde masse ” ressent ” instantanément la nouvelle force de gravitation, due à la nouvelle configuration des deux masses.

La loi de Newton est basée sur une hypothèse, implicitement admise, qui stipule que la vitesse de propagation de l’interaction gravitationnelle est infinie, ce qui est en contradiction avec l’un des piliers incontournables de la théorie de la relativité restreinte qui dit qu’une information ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière.

2.4.4 Champ de gravitation

Une autre façon de décrire l’interaction gravitationnelle est de regarder la masse comme source d’un champ de gravitation, celle-ci engendre dans son voisinage immédiat un champ qui se propage à une vitesse finie dans tout l’espace. N’importe quelle masse qui se trouverait dans le domaine d’influence de la source, “ressentirait” une force gravitationnelle proportionnelle à sa masse et à la valeur du champ en ce point.

Contrairement aux champs électrique et magnétique, les champs de

gravitation jouissent d’une propriété fondamentale [1]:

“Tous les corps se déplaçant uniquement sous

l’influence d’un champ de gravitation, sont soumis à la même accélération,

indépendamment de leurs masses et de leurs

états physiques”

Cette propriété remarquable a été établie expérimentalement par Galilée qui, du haut de la tour de Pise, laissait tomber des corps de masses et de natures différentes (suffisamment denses pour éliminer les effets de résistance de l’air).

2.4.5 Identité des masses inertielle et gravitationnelle

Newton était déjà conscient de la différence des deux définitions de la masse d’un corps. Conformément à la loi de mouvement d’un corps en chute libre dans le champ de gravitation terrestre :

| (2.3) |

et d’autre part, la loi de gravitation permet d’exprimer la même force qui s’exerce sur le corps en chute libre :

| (2.4) |

ce qui permet d’écrire, après égalisation :

| (2.5) |

Mais comme l’accélération des corps soumis au champ de gravitation est la même, conformément à la propriété énoncée en (2.4.4), il faut admettre que le rapport de la masse pesante à la masse inerte est une constante égale pour tous les corps. En choisissant convenablement les unités, il est possible de rendre le rapport égal à l’unité.

Déjà en Mécanique classique, on a exprimé le principe d’identité des masses inerte et pesante, sans pour autant lui donner une interprétation profonde, par contre, en théorie de la relativité générale, il forme la base de toute l’argumentation.

2.5 Principe d’équivalence

Ce fut Einstein qui, dans son effort de généralisation du principe de relativité à tous les systèmes de coordonnées, s’est rendu compte de l’importance de l’égalité des masses inerte et pesante. En effet, l’interprétation d’une telle égalité est l’argument crucial qui va lui permettre de construire sa théorie de la relativité générale.

Profondément influencé par la pensée de Mach, qui prône l’adoption d’un point de

vue positiviste pour étudier les phénomènes physiques (ne considérer une grandeur

physique dans sa théorie que s’il est possible de définir une expérience

permettant de la mesurer), et particulièrement par son étude critique de la

mécanique classique où il affirme que [3]:

“La masse inertielle d’un objet est due à l’interaction

gravitationnelle de cet objet avec les autres masses de l’univers”

Einstein reconnaît le fait que la même qualité d’un corps se manifeste suivant les circonstances, comme “inertie” ou comme “poids”.

À travers une analyse très poussée, par l’intermédiaire d’expériences de pensée mémorables, il a su montrer qu’il était possible d’édifier une théorie où le principe de relativité est valable pour tous les référentiels en mouvement relatif. Une telle théorie a été réalisée en reliant la gravitation à la géométrie de l’espace-temps.

2.5.1 Expérience de pensée (connexion Relativité - Gravitation)

Supposons une boîte qui se trouve dans une région si éloignée de toute masse importante qu’on pourrait négliger toutes les influences extérieures. À l’intérieur de cette boite se trouve un homme muni d’appareils de mesures. Un système de référence affecté à une telle boite est un référentiel d’inertie [1].

En soumettant la boite à une force constante, elle sera animée d’un mouvement uniformément accéléré (par rapport à un autre référentiel d’inertie). Pour l’observateur interne, l’accélération de la boite lui est transmise par l’intermédiaire du plancher sous forme de contre-pression qu’il pourrait absorber en se mettant debout sur ses jambes, exactement comme le ferait un homme à la surface de la terre, où il est soumis à un champ de gravitation. Si à présent l’homme lâche sans vitesse initiale deux corps qu’il tenait à la main, par exemple : une montre et une plume, dans ce cas l’accélération provoquée par la force constante n’est plus communiquée aux objets par l’intermédiaire de la main, ainsi, le plancher de la boîte se rapprocherait des deux corps avec le même mouvement relatif accéléré. Comme les deux objets toucheraient le plancher au même instant (lâchés au même instant), l’observateur interne serait convaincu que l’accélération d’un corps quelconque vers le plancher est toujours la même, indépendamment de sa substance. Il serait en droit de supposer qu’il se trouve dans un champ de gravitation constant.

2.5.2 Enoncé du Postulat d’équivalence

À la lumière de ce raisonnement Einstein énonça le

principe

d’équivalence:

“Un référentiel uniformément accéléré est localement équivalent à un

référentiel inertiel plongé dans un champ de

gravitation”

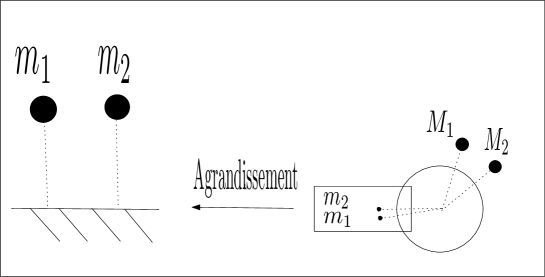

Soulignons que cette équivalence est locale, dans la mesure où les trajectoires de deux corps convergeant vers la source du champ de gravitation peuvent être considérées comme parallèles dans une petite région de l’espace, alors que deux objets dans un référentiel uniformément accéléré auraient des trajectoires parallèles ( voir 2.1).

Il est à noter qu’une telle équivalence entre référentiels accélérés et référentiels inertiels soumis à un champ de gravitation repose sur la propriété fondamentale du champ de gravitation à communiquer la même accélération à tous les corps, ce qui revient à dire qu’elle repose sur le principe d’égalité des masses inerte et pesante. Grâce au principe d’égalité des masses gravitationnelle et inertielle, il est possible à un observateur accéléré d’expliquer les effets inertiels par l’hypothèse d’un champ de gravitation, et il lui est possible de supposer que son corps de référence est “immobile”.

Cette propriété de communiquer la même accélération à tous les corps, quelles que soient leurs substances, est une caractéristique exclusive du champ de gravitation. Aucun autre champ connu ne pourra être introduit pour expliquer les effets inertiels.

2.6 Postulat de la relativité générale

Soit un observateur se trouvant dans un ascenseur et imaginons que le câble soutenant celui-ci soit rompu alors, en vertu de la propriété fondamentale relative au champ de gravitation, l’ascenseur et l’observateur seront soumis à la même accélération, de telle sorte qu’ils ne subissent aucun mouvement relatif [27].

Si l’observateur lâche des corps de sa main, il remarque que ceux-ci ne subissent aucun mouvement relativement à lui, ils flottent devant avec lui. Il serait en droit de conclure que le système de coordonnées affecté à son ascenseur est un référentiel d’inertie.

Un observateur extérieur, se trouvant à la surface de la terre, remarque que le mouvement de l’ascenseur et de tous les corps s’y trouvant à l’intérieur est en parfait accord avec la loi de gravitation de Newton. Pour lui le mouvement est uniformément accéléré.

De cet exemple il est clair qu’une description cohérente des phénomènes physiques dans

deux systèmes de coordonnées dotés d’un mouvement relatif accéléré est possible. Ceci

constitue un argument en faveur du principe de la relativité générale qui

stipule que [1]:

”Tous les corps de référence, quels que soient leurs états de mouvement, sont

équivalents pour la description des lois de la

nature”

Une description cohérente dans les différents systèmes de coordonnées n’est rendue possible qu’en tenant compte de la gravitation. Ainsi, pour l’observateur extérieur, il y a mouvement de l’ascenseur dans un champ de gravitation, alors que pour l’observateur interne il y a repos et champ de gravitation inexistant.

Pour Einstein, le champ de gravitation constitue une sorte de ” pont ” permettant le passage d’un système de coordonnée à un autre [27].

Abordons à présent le problème de la connexion entre la théorie de la relativité générale et la géométrie.

2.7 Nécessité d’un cadre non-euclidien de l’espace-temps

2.7.1 Référentiels inertiel et non inertiel

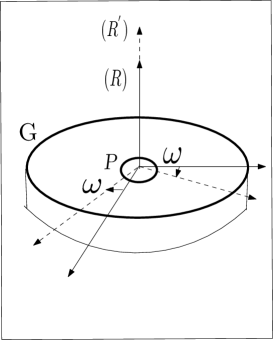

Imaginons un grand disque sur lequel sont tracés deux cercles (voir 2.2), l’un petit () et l’autre très grand (), de telle sorte que leurs centres coïncident sur l’axe de symétrie du disque [27].

Dans un premier temps, supposons que le disque est au repos (il ne subit pas de rotation). Dans ce cas, le référentiel () attaché à l’axe de symétrie est galiléen. Soit un observateur se référant à ce référentiel d’inertie. Il mesure les circonférences et les rayons de deux cercles identiques aux précédents, en utilisant une petite règle. Il s’aperçoit que le rapport des circonférences aux diamètres respectifs des deux cercles est :

| (2.6) |

Un tel résultat est une preuve que le cadre géométrique auquel se réfère l’observateur utilisant un référentiel inertiel, est la géométrie euclidienne.

Dans un deuxième temps, supposons que le disque tourne autour de son axe de symétrie avec une vitesse constante . Un référentiel () attaché à un observateur se trouvant sur un tel disque n’est pas un référentiel d’inertie, puisque le mouvement de rotation donne naissance à des effets inertiels, sous forme de forces centrifuges. Quel est le cadre géométrique servant de support pour décrire les phénomènes physiques, dans un référentiel non inetiel?

Pour répondre à cette question, imaginons que l’observateur se référant à () mesure, à son tour, les circonférences et les rayons des deux cercles respectifs () et (). Pour ce faire, il va utiliser la même règle que celle employée par l’observateur attaché à (). Il commence par la mesure du rayon et de la circonférence du petit cercle. Les vitesses mises en jeu à l’intérieur de () sont très négligeables devant la vitesse de la lumière, de sorte que l’observateur pourra se contenter d’utiliser ses connaissances de mécanique classique pour effectuer les mesures. Il trouve que le rayon et la circonférence du petit cercle sont identiques à ceux trouvés dans (). D’autre part, comme la vitesse à laquelle est soumis un point sur le disque croîs à mesure que l’on s’éloigne du centre, l’observateur se trouvant sur le grand cercle () sera soumis, ainsi, à une vitesse si importante qu’il ne pourra plus la négliger devant la vitesse de la lumière. Il sera obligé d’utiliser ses connaissances de relativité restreinte pour faire les mesures. Il remarque que le grand rayon est aussi identique à celui trouvé par l’observateur extérieur, car il effectue une mesure perpendiculaire au mouvement (pas de contraction de longueur). Par contre, il est obligé de faire une mesure tangentielle au mouvement pour mesurer la grande circonférence, ce qui fait qu’il trouverait une plus grande valeur comparativement à celle de l’observateur extérieur (du fait que la règle posée tangentiellement au cercle se trouve dans la direction du mouvement, ce qui lui fait subir une contraction). Dans ce cas :

| (2.7) |

Ce résultat frappant est une preuve que le cadre géométrique euclidien, valable pour les référentiels inertiels, n’est plus valable pour servir de cadre à des référentiels non inertiels.

2.7.2 Sur une sphère

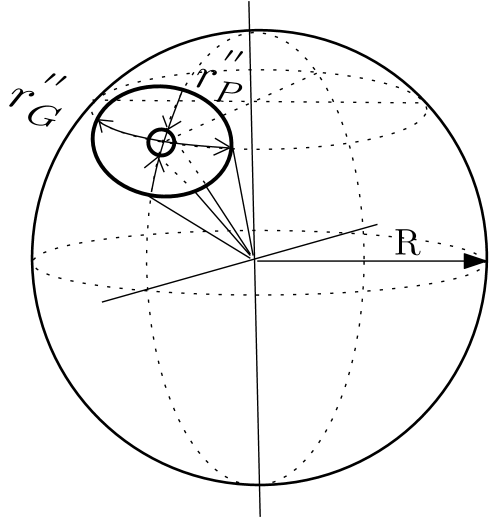

Il est curieux que le résultat précédent puisse s’obtenir aussi en dessinant les deux cercles concentriques sur la surface d’une sphère à grand rayon [27]. Remarquons qu’il est possible de dessiner les cercles en utilisant une ficelle au bout de laquelle est attaché un crayon. La longueur de la ficelle détermine le rayon du cercle correspondant (voir 2.3).

Du moment que les rayons des deux cercles sont fixés par les longueurs des ficelles qui ont servi pour le dessin, ils auront ainsi les mêmes valeurs que ceux précédemment établis dans l’exemple du disque. Vu la petitesse du rayon du petit cercle, il est possible de considérer avec une bonne approximation qu’il est dessiné dans un plan à 2 dimensions (du fait que la courbure de la sphère tend à s’annuler localement), dans ce cas de figure, la géométrie euclidienne constitue une très bonne approximation du cadre géométrique (analogie avec le référentiel inertiel).

Par contre, l’importance de la courbure de la sphère ne peut plus être négligée, quand on se place sur le grand cercle, de sorte que sa circonférence est différente de celle d’un cercle de même rayon et dessiné dans un plan, ainsi le rapport des circonférences aux rayons des deux cercles (le petit et le grand) n’est pas le même. Le résultat dépendrait d’une part du rayon de la sphère et du rayon du cercle [1] :

| (2.8) | |||

| (2.9) |

Mais pour le petit cercle, on peut écrire:

Ce qui conduit à:

| (2.10) |

Ce résultat prouve que le cadre géométrique de la surface d’une sphère est un cadre non euclidien: c’est un espace courbe à 2 dimensions.

2.8 Conclusion

Des deux exemples précédents, il est possible de dégager les

remarques suivantes :

-

—

Le cadre géométrique de la relativité générale est non-eucildien.

-

—

Le cadre géométrique de la relativité restreinte (pour les référentiels inertiels) est un cadre euclidien.

-

—

L’observateur se trouvant sur le petit cercle n’est pas soumis à d’importantes forces centrifuges; il pourrait expliquer ces effets inertiels, en vertu du principe d’équivalence, par la présence d’un champ gravitationnel de faible intensité. Or la géométrie euclidienne est suffisante pour servir de cadre à la description des phénomènes rapportés à un référentiel inertiel, ce qui permet d’affirmer que:

La description des phénomènes faisant intervenir des champs de gravitation faibles se fait par le biais d’une géométrie euclidienne. -

—

Par contre, décrire les phénomènes faisant intervenir des champs de gravitation intenses se fait par le recours à la théorie de relativité générale qui se décrit dans un cadre géométrique non-euclidien; l’espace ne peut plus être considéré comme plat, il est courbé suite à une déformation causée par le champ de gravitation intense:

La présence de la matière (source du champ de gravitation) fait courber l’espace-temps environnant et cette courbure est d’autant plus importante que la densité de matière l’est aussi.

Chapitre 3 Métrique et Dynamique de Schwarzschild

La suite du mémoire est consacrée à l’analyse d’une proposition récente, avancée par C.C.Barros [23, 24, 25, 26], qui stipule que d’une façon analogue à l’interaction gravitationnelle, les autres interactions peuvent aussi se manifester à travers la structure de l’espace-temps. L’idée fondamentale consiste à décrire une particule évoluant dans une région, en présence d’un potentiel non-gravitationnel qui affecterait la métrique de l’espace-temps. Les effets de la métrique dans le domaine subatomique seront étudiés.

Comme première étape, un système à symétrie sphérique est considéré, mais l’auteur affirme que l’idée de base pourrait être généralisée à des systèmes soumis à des potentiels arbitraires. En adoptant une métrique similaire à celle de Schwarzschild, on détermine les grandeurs dynamiques relatives à une particule évoluant dans un espace courbe, à savoir: les impulsions, l’énergie, l’expression de l’invariant relativiste. On exprime, aussi, comment la métrique est affectée par le potentiel non-gravitationnel. Enfin, l’utilisation de l’analyse vectorielle en coordonnées curvilignes va permettre d’étendre le principe de correspondance à l’espace courbe en question. Ceci permettra de déterminer les opérateurs , indispensables à l’écriture d’équations d’ondes quantiques dans un espace courbe.

3.1 Position du problème

Avant d’aller plus loin, il est utile de faire quelques remarques qui vont permettre de situer et de comprendre la démarche de Barros.

Premièrement, dans la théorie de la relativité générale, le champ gravitationnel est décrit en terme de structure géométrique de l’espace-temps. Cette description découle de l’application du postulat d’équivalence. L’argument crucial qui justifie l’adoption de ce postulat est l’égalité des masses inertielle et gravitationnelle; égalité qui se traduit par le fait que tous les corps se déplaçant uniquement sous l’influence d’un champ de gravitation, sont soumis à la même accélération, indépendamment de leurs masses, de leurs substances et de leurs états physiques. Cette propriété fondamentale caractérise exclusivement le champ gravitationnel, c’est à dire que des corps de masses différentes, se mouvant sous l’action d’un champ non gravitationnel ne seront pas soumis à la même accélération. C’est pour cette raison qu’en théorie de la relativité générale, on ne décrit pas les interactions: électromagnétique, forte et faible en terme de structure d’espace-temps. Il n’y a donc, a priori, pas d’arguments physiques qui justifient la proposition de Barros.

D’autre part, l’utilisation d’une métrique de Schwarzschild n’est pas également justifiée. En effet, une telle solution est obtenue grâce à une utilisation des équations de champs d’Einstein, déterminées exclusivement pour la description du champ de gravitation. Ainsi, le recours à cette métrique n’est sûrement pas justifié, en théorie de la relativité générale, pour servir à la description d’une particule évoluant sous l’action d’un champ non-gravitationnel.

Barros ignore complètement ces considérations, il fait abstraction de tout le

cheminement qui a poussé Einstein à décrire le champ de gravitation en terme de

structure de l’espace-temps. Son point de

vue est plutôt le suivant:

Comme point de départ, il adopte une métrique similaire à celle de Schwarzschild, de telle sorte à la faire dépendre du potentiel non-gravitationnel. Alors quelles sont toutes les conséquences, qu’il peut tirer, pour la description d’une particule soumise à un champ non-gravitationnel, en utilisant le formalisme de la relativité générale?

3.2 La métrique de Schwarzschild

Soit, donc, une particule évoluant sous l’action d’un champ non-gravitationnel, caractérisé par un potentiel central . La source du champ possède une distribution sphérique, décrite par un tenseur énergie-impulsion , dans une certaine région limitée de l’espace. À l’extérieur de la source, où , l’auteur adopte une métrique similaire à celle de Schwarzschild [29, 30]:

| (3.1) |

où est une fonction de l’unique paramètre , et indépendante du temps. D’une manière analogue à la théorie de la relativité générale, cette fonction est déterminée par le potentiel , c’est-à-dire que la métrique est affectée par le champ non-gravitationnel à travers cette fonction.

Par définition, le carré de l’intervalle, séparant deux points infiniment voisins, est relié à la métrique à travers la forme quadratique fondamentale:

| (3.2) |

En définissant le quadrivecteur position comme:

| (3.3) |

il est clair que d’après (3.1) et (3.2), le tenseur métrique est diagonal,

| (3.4) |

Or

| (3.5) |

ce qui implique que:

| (3.6) |

Les éléments de cette matrice peuvent se mettre sous forme:

| (3.7) |

où

| (3.8) |

et

| (3.9) |

En effet, à partir des équations (3.6), (3.7), (3.8) et (3.9), on peut vérifier que les coefficients s’écrivent:

| (3.10) | |||

| (3.11) | |||

| (3.12) | |||

| (3.13) |

Ces coefficient vont jouer un rôle très important dans la généralisation des expressions d’opérateurs vectoriels, initialement établis dans un espace plat. Par exemple: gradient et rotationnel d’un vecteur, laplacien d’un scalaire,… Dans la section (A.9), les expressions de tels opérateurs seront établies.

3.2.1 Principe de correspondance en coordonnées curvilignes de Schwarzschild

Le principe de correspondance est un principe empirique permettant de retrouver les expressions des opérateurs de la mécanique quantique, à partir des expressions classiques correspondantes.

Dans un espace-temps plat, le principe de correspondance relatif à l’impulsion et à l’énergie s’écrit comme suit [6], [31]:

| (3.14) |

| (3.15) |

La forme de ces expressions trouve son origine dans les lois de conservation de l’impulsion et de l’énergie, liées à l’homogénéité de l’espace et du temps, tout en ayant recours au passage à la limite classique:

-

1.

Opérateur énergie:

Le postulat fondamental de la mécanique quantique stipule que l’état d’un système physique est complètement déterminé par une fonction d’onde . La connaissance d’une telle fonction à un instant donné , doit non seulement nous renseigner sur l’état actuel du système, mais doit en plus nous permettre de connaître l’état du système pour n’importe quel instant ultérieur , ce qui se traduit mathématiquement:(3.16) En vertu du principe de superposition, indispensable pour expliquer les phénomènes ondulatoires (coexistence ondes-corpuscules), cette dépendance doit être linéaire [31]:

(3.17) où est un opérateur linéaire et le coefficient est introduit par commodité, pour faciliter la démonstration d’hermicité de . Pour déterminer à quelle grandeur classique correspond l’opérateur , il faut effectuer le passage à la limite classique, où on fait correspondre au mouvement rectiligne et uniforme d’une particule d’énergie et de quantité de mouvement , la propagation d’une onde monochromatique, ayant la fréquence et la longueur d’onde [6]. Chaque fois que l’optique géométrique sera valable pour la propagation de l’onde , nous pouvons poser [31]:

(3.18) et les trajectoires prévues par la dynamique classique du point matériel ne seront autre chose que les rayons de l’onde .

Dans ce cas:ce qui montre que l’opérateur linéaire se réduit, à la limite classique, à une simple multiplication. Or en mécanique classique, , n’est autre que la fonction d’Hamilton du système, par conséquent, est l’opérateur correspondant en mécanique quantique, c’est l’hamiltonien qui vérifie l’équation d’onde:

(3.19) Le passage de l’équation aux valeurs propres:

(3.20) à l’équation d’onde précédente se fait en adoptant le principe de correspondance (3.15).

-

2.

Opérateur impulsion:

Considérons un système de particules () non soumis à un champ extérieur [31]. L’homogénéité de l’espace se traduit par une invariance des propriétés dynamiques du système, en particulier l’hamiltonien , sous n’importe quelle translation arbitraire. Dans une translation infiniment petite et arbitraire , les rayons vecteurs de toutes les particules prennent le même accroissement . Sous cette transformation, la fonction d’onde du système s’écrit:(3.21) (3.22) où

et l’opérateur de translation infinitésimale. L’invariance de l’équation d’onde sous la translation conduit à la relation de commutation:

Or ainsi la constante de mouvement est:

En mécanique classique, la grandeur qui se conserve quand le système est invariant sous une translation arbitraire est la quantité de mouvement , ceci suggère que . Pour déterminer le coefficient de proportionnalité, appliquons l’opérateur sur (3.18):

(3.23) Or représente l’impulsion de la particule, en mécanique classique. Ce qui implique que , ou encore . Finalement:

ce qui confirme (3.14).

Dans un espace-temps courbe répondant à la métrique de Schwarzschild, les expressions du principe de correspondance précédentes doivent être modifiées du fait que l’expression du gradient et de la dérivée par rapport au temps sont modifiées.

a. L’opérateur impulsion dans un espace courbe

En s’inspirant de (3.14), il est possible d’étendre le principe de correspondance relatif à l’impulsion, en remplaçant le gradient de l’espace plat par celui de l’espace courbe. Le principe s’écrit:

| (3.24) |

tel que (A.84):

| (3.25) |

En appliquant (3.24) et (3.25), on peut écrire l’opérateur impulsion en métrique de Schwarzschild:

| (3.26) |

et en utilisant les expressions des coefficients , établies pour la métrique de Schwarzschild, finalement:

| (3.27) |

Remarquons que dans une région où (),c’est-à-dire dans une région assimilée à un espace-temps plat, on retombe sur l’expression bien connue en coordonnées sphériques:

| (3.28) |

b. L’opérateur énergie dans un espace courbe

Il ne reste à présent qu’à retrouver l’expression de l’opérateur de l’énergie dans un espace courbe, doté d’une métrique de Schwarzschild. Nous pouvons nous inspirer de (3.15), tout en prenant soin de modifier la dérivée partielle temporelle qui doit s’écrire en tenant compte de :

| (3.29) |

tel que (A.84):

| (3.30) |

tel que: (voir (3.3)). Finalement, après remplacements, l’opérateur énergie recherché s’écrit:

| (3.31) |

Remarquons aussi que pour une région où (), on retombe aussi sur l’expression de l’opérateur d’énergie dans un espace-temps plat:

| (3.32) |

3.2.2 Les opérateurs laplacien et carré du module de l’impulsion en métrique de Schwarzschild

a. Laplacien en métrique de Schwarzschild

On utilise (A.99), tout en veillant à utiliser les coefficients , relatifs à la métrique de Schwarzschild. Ce qui donne:

Finalement:

| (3.33) |

ou encore, après développement et action sur une fonction :

| (3.34) |

tel que est le moment cinétique en coordonnées sphériques.

On remarque que seule la partie radiale du laplacien de l’espace courbe est changée par rapport au laplacien de l’espace plat, exprimé en coordonnées sphériques, et que les parties angulaires sont identiques. Ceci va permettre d’exploiter la conservation du moment cinétique et de la parité dans la proposition de la forme des solutions.

b. Carré du module de l’impulsion

3.2.3 Relations de commutations

D’après (3.27), les opérateurs d’impulsion sont:

| (3.38) | |||

| (3.39) | |||

| (3.40) |

Les différents commutateurs sont donnés, après calculs:

| (3.49) | |||||

Il est clair que, d’une part, ces opérateurs ne vérifient pas les relations de commutations bien connues:

| (3.50) | |||

| (3.51) |

et d’autre part, les opérateurs d’impulsion ne sont pas hermitiques. En effet, par définition, un opérateur est hermitien si et seulement si pour toutes fonctions complexes et définies, uniformes et continues dans un domaine , nous avons [6]:

| (3.52) |

Prenons comme exemple l’opérateur , et montrons qu’il n’est pas hermitien:

Ce qui prouve, compte tenu de (3.52), que n’est pas un opérateur hermitien.

3.3 Dynamique de Schwarzschild

Afin d’obtenir les équations d’onde, deux expressions sont nécessaires: l’énergie et .

Pour se familiariser avec les nouvelles notations, il est utile de faire un petit

aperçu des plus importants résultats de la dynamique dans la métrique de

Schwarzschild, et de voir comment les quantités qui nous intéressent peuvent être

exprimées.

3.3.1 Temps propre et quadrivecteur position

Le temps propre, associé à une particule, est relié au carré d’intervalle, séparant deux événements infiniment proches, par la formule:

| (3.53) |

ce qui permet d’écrire, en utilisant (3.1):

| (3.54) | |||||

Rappelons que le quadrivecteur position est défini, dans cette métrique, comme étant:

| (3.55) |

donc le temps propre s’écrit:

| (3.56) |

tel que:

| (3.57) |

et où

| (3.58) | |||||

| (3.59) | |||||

| (3.60) |

sont respectivement: la vitesse, la vitesse radiale et la vitesse transversale de la particule.

3.3.2 Action et Lagrangien

L’action d’un système à une particule est par définition [30]:

| (3.61) |

ce qui permet de déduire l’expression du lagrangien:

| (3.62) |

3.3.3 Quadrivecteur vitesse

3.3.4 Quadrivecteurs énergie-impulsion

a. Quadrivecteur énergie-impulsion contravariant

La multiplication par la masse au repos de (3.64) permet de retrouver l’expression du quadrivecteur énergie-impulsion contravariant:

| (3.65) |

b. Quadrivecteur énergie-impulsion covariant

3.3.5 Energie

3.3.6 Invariant relativiste

Il est possible de former une grandeur relativiste invariante à partir du produit scalaire de deux quadrivecteurs:

Finalement,

| (3.73) |

Par ailleurs,

en tenant compte de (3.6) et (3.3.5), il vient:

| (3.74) |

Finalement, compte tenu de (3.73) et (3.74), nous avons:

ou encore:

| (3.75) |

Il est aussi utile d’écrire l’invariant relativiste sous forme:

| (3.76) |

3.3.7 Détermination de

Le référentiel du centre de masse est un référentiel où: (). Dans un tel référentiel, l’équation (3.76) devient:

| (3.77) |

D’autre part l’énergie totale, dans le référentiel de centre de masse, s’écrit comme la somme de l’énergie au repos et de l’énergie potentielle, étant donné que l’énergie cinétique est nulle:

| (3.78) |

La combinaison de (3.77) et (3.78) permet d’écrire:

| (3.79) |

ou encore:

| (3.80) |

Pour les faibles potentiels, caractérisés par , l’expression (3.80) se réduit à:

| (3.81) |

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, le principe de correspondance a été étendu dans le cas d’un espace courbe, doté d’une métrique de Schwarzschild, ce qui a permis d’exprimer les opérateurs . De plus, les principales grandeurs dynamiques, relatives à une particule évoluant dans un tel espace, sous l’action d’un potentiel non-gravitationnel , ont été déterminées, à savoir: l’énergie, les impulsions, l’invariant relativiste. On a aussi déterminé l’expression de la fonction , qui établit le lien entre la métrique et l’interaction non-gravitationnelle en question.

La prochaine étape sera consacrée à l’écriture des équations d’ondes quantiques, pour des particules de spin et , évoluant dans un space courbe, doté d’une métrique de Schwarzschild.

Chapitre 4 Equations d’ondes quantiques dans un espace courbe

Des équations d’ondes quantiques ont été établies, dans le cadre de l’espace plat de Minkowski. Celles-ci sont l’équation de Klein-Gordon pour des particules libres de spin , et l’équation de Dirac pour des particules de spin . Ces équations d’ondes n’expriment, en fait, que des propriétés liées aux exigences générales de symétrie spatio-temporelle (lois de conservation). Elles ne permettent pas de rendre compte de l’interaction de plusieurs particules, où les phénomènes de la disparition et de la création des particules ont lieu. Pour tenir compte de la création et disparition des particules, il faut recourir à la seconde quantification.

En mécanique quantique non relativiste, les relations d’incertitude d’Heisenberg imposent des restrictions fondamentales à l’existence simultanée des grandeurs, canoniquement conjuguées, relatives à un corpuscule. Une circonstance primordiale, dans le cadre de la théorie quantique non relativiste, permet d’introduire la notion de la fonction d’onde. C’est le fait de pouvoir mesurer séparément chacune des variables dynamiques, liées à un corpuscule, avec une précision arbitrairement grande, et ceci dans un laps de temps arbitrairement petit (mesure arbitrairement précise et rapide). En théorie quantique relativiste, l’existence d’une vitesse limite (la vitesse de la lumière ) impose de nouvelles restrictions fondamentales aux possibilités de mesure de diverses grandeurs dynamiques [32], de telle sorte que les notions de localisation et d’impulsion d’une particule ne gardent rigoureusement leurs sens que dans le cas des particules libres. Ainsi, dans le cadre de la théorie des champs quantiques on renonce à toute description temporelle du phénomène d’interaction des particules. Seules seront observables les caractéristiques des particules libres. On considère que toute interaction entre particules peut se réduire à une collision de particules libres, qui après un temps suffisamment long () et loin de la région d’interaction, peuvent être considérées, à nouveau, comme des particules libres. Les états initiaux et finaux, libres, sont déterminés par les équations d’ondes quantique citées ci-dessus.

Dans ce chapitre, on envisage d’écrire des équations d’ondes quantiques, dans le cas d’une seule particule de spin ou de spin , soumise à un potentiel non-gravitationnel et évoluant dans un espace courbe. Attirons l’attention sur le fait que dans tout ce qui suit, l’interaction gravitationnelle est négligée, vu qu’on s’intéresse à des systèmes mettant en jeu de très petites masses. Ainsi, la courbure de l’espace-temps, dont il est question ici, est causée par des interactions non gravitationnelles. Pour garantir que le nombre de particules ne varie pas, on suppose que la particule est incapable d’interactions, avec le champ, mettant en jeu une importante énergie, capable d’atteindre un seuil d’énergie de création ou de disparition d’une quelconque autre particule [32].

Au lieu d’introduire l’interaction, à laquelle est soumise la particule, sous forme d’un champ extérieur, par des considérations de symétrie 111pour déduire l’équation d’onde d’un électron soumis à un champ électromagnétique , l’invariance de jauge permet d’effectuer une transformation, sur l’équation de Dirac libre, dite couplage minimal: (couplage minimal) [32], l’interaction sera contenue dans la structure de l’espace-temps [23]. Celui-ci est affecté par le potentiel non gravitationnel à travers la fonction 222voir (3.1) et (3.80).

4.1 Equation d’onde pour une particule de spin

4.1.1 Etablissement de l’équation

On veut établir l’équation d’onde quantique pour une particule sans spin. Celle-ci évolue sous l’influence d’un potentiel non gravitationnel, affectant la métrique. La procédure à suivre est similaire à celle utilisée par Klein et Gordon, dans le cadre de l’espace plat de Minkowski. Cette procédure est basée sur l’utilisation de l’expression de l’invariant relativiste (3.75), combinée aux principes de correspondance (3.31),(3.36).

Conformément à (3.31), on peut écrire:

| (4.1) |

Exprimons ensuite la même grandeur précédente, en utilisant (3.75),

| (4.2) |

En définissant les composantes ordinaires de l’impulsion, conformément à (A.78):

| (4.3) | |||||

| (4.4) | |||||

| (4.5) |

alors, avec cette nouvelle notation, l’expression de l’invariant relativiste s’écrit,

| (4.6) |

En utilisant (3.36), l’expression précédente se met sous forme,

| (4.7) |

Finalement, la combinaison de (4.1.1) et (4.7) permet d’écrire l’équation d’onde pour une particule de spin ,

En tenant compte de (3.37), l’équation précédente peut également se mettre sous la forme:

| (4.9) |

C’est l’équation d’onde quantique d’une particule, sans spin, évoluant sous l’influence d’un potentiel non gravitationnel .

4.1.2 Résolution de l’équation

Pour proposer une solution de l’équation (4.1.1), on exploite le fait que l’hamiltonien de notre système physique commute avec l’opérateur carré du moment cinétique orbital. En effet, en utilisant, d’une part, l’expression (4.7) et, d’autre part, le fait que , alors

ce qui implique, finalement, que . Ceci nous amène à déduire que les deux opérateurs et possèdent une base propre commune. Ainsi, on recherche les fonctions propres de l’hamiltonien, parmi les fonctions propres de l’opérateur , qui vérifie l’équation aux valeurs propres suivante

Donc, la partie angulaire de la fonction d’onde vérifiant l’équation d’onde (4.1.1) sera totalement déterminée. Dans le cas stationnaire, on choisit une fonction d’onde à variables séparées, sous forme

| (4.10) |

où est la partie radiale inconnue de la fonction d’onde. En remplaçant (4.10) dans (4.1.1), on détermine l’équation différentielle que satisfait cette fonction radiale:

Une division des deux membres de l’équation par , donne

| (4.11) |

Finalement, l’équation différentielle que satisfait la partie radiale de la fonction d’onde, s’écrit [23]

| (4.12) |

Remarquons que pour chaque système physique, correspond une fonction qui dépend de l’énergie potentielle . Après le remplacement de la fonction , relative au système en question, on résous l’équation différentielle.

4.2 Equation d’onde pour une particule de spin

4.2.1 Etablissement de l’équation

La prochaine étape consiste à obtenir l’analogue de l’équation de Dirac pour une particule de spin . Dirac l’a fait dans le cas de l’espace-temps plat de Minkowski, alors que l’équation qu’on veut obtenir est une équation d’onde dans un espace-temps courbe, doté d’une métrique similaire à celle de Schwarzschild (3.1). La procédure adoptée est de prendre l’équation de Dirac et de remplacer la dérivée temporelle et les dérivées spatiales, respectivement par (3.30) et (3.25). Ce sont des dérivées qui tiennent compte de la courbure de l’espace-temps.

a. Hamiltonien de Dirac

Pour construire une équation d’onde quantique décrivant une particule de spin , Dirac a été guidé, dans le choix de son hamiltonien, par deux considérations physiques. D’une part, il a voulu avoir une équation linéaire en . Ainsi, la connaissance de l’état initial de la particule va permettre de déterminer tous les états ultérieurs. D’autre part, pour garantir à son équation d’être invariante par transformation de Lorentz (Rotation+boost), la relativité impose à d’appartenir à un quadrivecteur , ce qui implique que l’hamiltonien est linéaire en ( ou en ). Il propose un hamiltonien sous forme

| (4.13) | |||||

où les 4 grandeurs et sont des grandeurs sans dimensions.

Dirac a ensuite imposé à cet hamiltonien de vérifier les deux conditions suivantes:

-

1.

En élevant au carré l’hamiltonien, il faut retrouver l’expression de l’invariant relativiste,

(4.14) -

2.

Hermicité de l’hamiltonien,

(4.15)

Ces deux exigences conduisent à montrer que les quatre grandeurs, sans dimension, sont des matrices obéissant à une algèbre de Clifford, définie par les relations:

| (4.16) | |||||

| (4.17) | |||||

| (4.18) |

L’expression de l’invariant relativiste,

| (4.19) |

a poussé Dirac à proposer un hamiltonien sous la forme

| (4.20) |

L’hamiltonien précédent peut s’écrire comme suit:

| (4.21) |

tel que On impose à l’hamiltonien, élevé au carré, de vérifier (4.19). En effet:

| (4.22) | |||||

où est l’anticommutateur des deux grandeurs et . En admettant les conditions suivantes:

| (4.23) | |||

| (4.24) |

alors, l’expression (4.22) se réduit à la relation

Cette relation est en parfait accord avec (4.19). De plus, en imposant à l’hamiltonien d’être hermitien

| (4.25) |

on montre que les 4 matrices sont aussi hermitiennes

| (4.28) |

On conclut, finalement, que ces 4 matrices figurant dans l’hamiltonien de Dirac (4.13) vérifient une algèbre de Clifford (4.16),(4.17) et (4.18).

b. Détermination de l’ordre des matrices et

Avant d’écrire l’équation d’onde de la particule de spin , évoluant sous l’action de l’interaction non-gravitationnelle, il est utile de déterminer l’ordre des matrices figurant dans l’hamiltonien (4.20). On suivra la procédure décrite dans [33] et [34]. La détermination de l’ordre des matrices et va permettre de déduire le nombre de composantes du spineur décrivant l’état d’une telle particule, dans le cas relativiste. Pour ce faire:

-

1.

On détermine les valeurs propres des matrices .

L’équation aux valeurs propres, relative à (respectivement des ) s’écrit sous formeUne deuxième application de (respectivement des ) donne, en tenant compte de (4.17):

Ainsi, les valeurs propres des matrices et sont ou .

-

2.

On montre ensuite que les traces . Pour ce faire, on va utiliser, d’une part l’anticommutation des matrices en question, et d’autre part, les propriétés, bien connues

(4.29) En effet,

(4.30) Une démonstration similaire peut se faire pour montrer que .

-

3.

On va exploiter, d’une part, le fait que les matrices hermitiennes sont diagonalisables, c’est-à-dire il existe une matrice inversible , telle que

(4.36) où les sont les valeurs propres de . D’autre part, l’égalité des traces des deux matrices et est également exploitée. En effet,

Comme les matrices et sont hermitiennes, conformément à (4.18), alors, il est possible d’utiliser les propriétés précédentes, qui s’écrivent dans le cas de et comme suit

Pour avoir une somme nulle, il faut que les et les se compensent complètement, condition qui n’a lieu que si la dimension des matrices , ou encore ( et ), est paire, i.e. .

Pour , une base des matrices complexes est l’ensemble des matrices de Pauli, en plus de l’identité . Dans ce cas, il n’y a pas de solution, car confondre les avec les , conduit à prendre nécessairement . Or possède une trace différente de 1 (), ce qui est absurde.

Pour , il existe des solutions. Celles-ci s’écrivent en représentation standard sous la forme(4.41) où est la matrice identité et . Les 3 matrices de Pauli sont définies par

(4.42) Donc finalement, on peut conclure que les matrices et , figurant dans l’hamiltonien (4.20), sont d’ordre . Ainsi, la fonction d’onde, décrivant l’état d’une particule de spin , est un spineur à 4 composantes. Ce spineur permet de décrire, aussi bien, la particule que l’antiparticule de spin . En représentation standard, il est d’usage d’utiliser la notation condensée suivante

(4.43) où et sont deux spineurs à deux composantes, décrivant respectivement la particule et l’antiparticule.

c. Equation d’onde

Après avoir déterminé l’hamiltonien de Dirac, répondant à toutes les exigences physiques, et possédant un principe de correspondance adapté à la métrique de Schwarzschild, il est possible, à présent, de formuler une équation d’onde quantique pour une particule de spin , soumise à un potentiel non gravitationnel qui affecterait la métrique. La procédure consiste de reprendre l’équation de Dirac, initialement établie dans un espace-temps plat de Minkowski, et de remplacer, d’une part la dérivée temporelle par (3.30), et d’autre part le gradient ”ordinaire” par (3.25). Les dérivées qu’on a remplacé tiennent compte de la courbure de l’espace-temps, provoquée par le potentiel non-gravitationnel.

Dans un espace-temps de Minkowski, l’équation de Dirac s’écrit sous la forme:

En tenant compte de (3.14), l’équation de Dirac s’écrit finalement:

Par contre dans une métrique de Schwarzschild, l’équation d’onde quantique pour une particule de spin , évoluant sous l’action d’un potentiel non-gravitationnel affectant la métrique, se déduit de l’équation de Dirac précédente comme suit:

où et sont donnés respectivement par (3.27) et (3.30). En effectuant les remplacements nécessaires, on peut écrire finalement:

| (4.44) |

4.2.2 Résolution de l’équation

a. Equation stationnaire

On s’intéresse au cas stationnaire, pour lequel la fonction d’onde est de la forme

| (4.45) |

Pour déterminer l’équation d’onde stationnaire, remplaçons (4.45) dans (4.2.1). En effet,

Appliquons la dérivée temporelle et divisons les deux membres par

ce qui donne, après simplification

| (4.46) |

Finalement, en tenant compte de (3.26), l’équation d’onde stationnaire d’une particule de spin , évoluant dans un espace courbe s’écrit

En représentation matricielle standard, l’équation (4.2.2) se met sous la forme

| (4.54) | |||

| (4.63) |

ou encore,

| (4.78) | |||

Finalement, en représentation standard, l’équation d’onde stationnaire pour une particule de spin , évoluant sous l’action d’un potentiel non gravitationnel, s’écrit

| (4.90) |

C’est l’ensemble de deux équations reliant les deux spineurs et :

| (4.91) |

| (4.92) |

Il est possible de montrer que (4.91) et (4.92) sont équivalentes. En effet, d’après (4.91)

en remplaçant l’expression de dans (4.92), alors

| (4.93) |

Cette relation n’est autre que l’expression de l’invariant relativiste (4.1.1). Il est clair que chaque composante du spineur , décrivant la particule de spin dans le cas relativiste, vérifie l’équation de la particule de spin 0.

b. Proposition d’une solution

Dans un mouvement à champ central sont conservés le moment orbital et la parité (par rapport au centre du champ, pris comme origine des coordonnées). Ceci nous incite à chercher la fonction d’onde des états stationnaires, dans la représentation standard, sous forme333Voir l’annexe (Chapitre B) pour plus de précisions sur les arguments physiques permettant de justifier cette forme de solution [32]

| (4.94) |

où les moments cinétiques orbitaux sont reliés au moment cinétique total , par la condition:

| (4.97) |

Les et sont des spineurs sphériques, définis par une certaine combinaison linéaire d’harmoniques sphériques et des vecteurs propres des matrices de Pauli (voir (B.1)). En fait, un spineur sphérique est la fonction d’onde décrivant une particule libre de spin et ayant un moment cinétique orbital . Dans le cas qui nous concerne, ces deux spineurs sont reliés par l’expression suivante [32]

| (4.98) |

Il faut déterminer les fonctions et , représentant la partie radiale du spineur, décrivant une particule de spin . Pour ce faire, remplaçons (4.94) dans (4.91). En effet,

| (4.99) | |||||

Pour déterminer l’expression du second membre de l’équation précédente, il faut calculer le double produit scalaire . Pour ce faire, rappelons que les matrices de Pauli vérifient les relations d’anticommutation et de commutation suivantes [32]:

| (4.100) | |||||

| (4.101) |

La somme membre à membre, des deux équations précédentes, nous permet d’avoir l’expression du produit de deux matrices de Pauli,

| (4.102) |

À présent, il est possible de calculer . En effet,

| (4.103) | |||||

Donc l’équation (4.99) peut s’écrire sous forme:

| (4.104) | |||||

où représente le moment cinétique orbital. Il

reste à déterminer, d’une part, l’action de

sur la fonction

, et d’autre part, l’action de

sur

.

Commençons par la détermination de l’action de

sur . Pour ce

faire, attirons l’attention sur le fait que

et ne commutent pas. Pour pouvoir faire agir

l’opérateur sur la fonction , il faut

utiliser les relations de commutations. Celles-ci sont clairement

établies en coordonnées cartésiennes, où on peut écrire

| (4.105) | |||||

De plus, conformément à (A.79), le même produit scalaire, s’écrit

donc l’action de sur la fonction s’exprime sous forme,

| (4.106) | |||||

car les opérateurs et sont définis, respectivement, par des dérivées relatives à et , de sorte que

Ainsi,

| (4.107) | |||||

Finalement, l’action de sur la fonction est complètement déterminée. Elle s’écrit,

| (4.108) | |||||

Déterminons, ensuite, l’action de sur . Pour cela, d’après (B.20), il est possible d’exprimer les matrices de Pauli en fonction du spin, ce qui se traduit par

| (4.109) |

Le moment cinétique total est la somme du moment cinétique orbital et spin, en effet

| (4.110) |

D’après (4.110), l’expression (4.109) se met sous la forme:

| (4.113) | |||||

Pour unifier l’écriture pour , il est commode d’introduire la notation [32]

| (4.116) |

Avec cette nouvelle notation, on peut écrire de façon condensée

| (4.117) |

Finalement, en tenant compte des deux étapes intermédiaires précédentes, c’est-à-dire d’après (4.108) et (4.117), l’équation (4.104) s’écrit:

on aboutit à l’équation différentielle suivante

| (4.118) |

Au lieu de refaire le même calcul pour retrouver la deuxième équation différentielle (remplacer (4.94) dans (4.92) et refaire des calculs similaires), on peut déduire la deuxième équation à partir de (4.118). En effet, en comparant (4.91) et (4.92), on s’aperçoit qu’il suffit d’effectuer les transformations suivantes [32]:

| (4.119) |

ainsi, la seconde équation différentielle s’exprime comme suit

| (4.120) |

Finalement, les deux fonctions radiales vérifient le système d’équations différentielles couplées suivant [23]:

| (4.124) |

Pour un système physique donné, on remplace la fonction relative au problème en question. La résolution du système d’équations différentielles couplées va permettre de déterminer la partie radiale de l’état d’une particule de spin .

4.3 Conclusion

Dans ce chapitre, deux équations d’ondes quantiques, pour une particule sans spin et une particule de spin , ont été établies. Ces particules sont soumises à un potentiel non gravitationnel affectant la métrique de l’espace-temps. Dans ce travail, la métrique de Schwarzschild a été adoptée. Dans cette nouvelle approche, au lieu d’introduire l’interaction de la particule avec le champ par des considérations de symétrie (couplage minimal), l’interaction est contenue dans la structure de l’espace-temps. On montre, par la suite, qu’on retrouve des équations identiques à celles obtenues par couplage minimal, après avoir effectué certaines approximations. Dans le cas stationnaire, une méthode de résolution, basée sur une séparation de variables, a été proposée pour les deux équations d’ondes quantiques.

Le prochain chapitre sera consacré à l’application de la nouvelle théorie à deux systèmes: l’atome d’hydrogène et l’oscillateur harmonique isotrope à 3 dimensions. Ces deux systèmes offrent l’avantage d’être totalement décrits par la théorie de la mécanique quantique, ce qui va permettre de vérifier la validité de la nouvelle approche.

Chapitre 5 Application

Dans ce chapitre, une application à l’atome d’hydrogène est envisagée [23]. Ce système physiques offre l’avantage d’être totalement décrit par la théorie de la mécanique quantique habituelle, ce qui va permettre de tester la validité de la nouvelle approche, proposée par Barros. Le test consiste à décrire une particule de spin , par le biais de l’équation d’onde quantique (4.2.1). Une telle particule est plongée dans un potentiel non gravitationnel affectant la métrique de l’espace-temps.

5.1 Application à l’atome d’hydrogène

Dans cette section, nous étudions la validité de l’approche de Barros à un système pour lequel la solution est parfaitement établie, c’est l’atome d’hydrogène. L’originalité de l’approche de Barros réside dans le fait de supposer que l’interaction non gravitationnelle affecte la structure de l’espace temps. Ainsi, dans cette application la courbure de l’espace-temps n’est pas due à l’interaction gravitationnelle qui s’exerce entre l’électron et le proton, mais elle est due à l’interaction électromagnétique. En fait l’interaction gravitationnelle est négligée dans ce cas, car les masses de l’électron () et du proton () sont très petites. L’électron est soumis à un potentiel coulombien à symétrie sphérique:

| (5.1) |

où est le numéro atomique (dans le cas de l’atome d’hydrogène ) et la constante est le produit de la charge du proton par la charge de l’électron par , tel que .

À partir de l’expression de l’énergie potentielle précédente, on détermine l’expression de la fonction , qui s’écrit conformément à (3.80) dans le cas de l’atome d’hydrogène,

| (5.2) |

C’est à travers cette fonction que l’interaction coulombienne électron-proton affecte la structure de l’espace-temps.

On appelle rayon de Schwarzschild , le rayon pour lequel la métrique de Schwarzschild est ”brisée” (ou n’est plus valable). Le rayon de Schwarzschild est défini par la condition , ce qui conduit à une infinité dans l’expression de la métrique (3.1). Alors que dans la théorie de la relativité générale, le rayon de Schwarzschild est toujours négligeable par rapport aux dimensions de la source du champ ( par exemple pour le soleil ), par contre pour l’atome d’hydrogène, il ne peut plus être négligé. En effet [23],