Compactifications polygonales d’un immeuble affine

Résumé

We define a compactification of an affine building indexed by a family of partitions of the director space of one of its appartments . This compactification is similar to Satake’s compatification of a symetric space, and it generalizes the quite well known polygonal compactification of an affine building in the sense that it is independant of the action of a group on the building, and that it allows some variations depending on the choice of the partition of . The different choices will mainly lead to different subgroups of the Weyl group acting on the border of . Along the proofs, we get some results to help one find subsets of the building wich are included in an apartment, for exemple we prove that two sector facets can always be reduced so that they fit in one apartment.

Résumé

A partir d’une décomposition en cônes de l’espace directeur d’un appartement d’un immeuble affine localement fini, on définit une compactification de l’immeuble semblable à la compactification de Satake d’un espace symétrique. Comme cas particuliers de cette construction, on retrouve la compactification polygonale classique telle que décrite dans [Lan96] ou ses généralisation décrites dans [Wer07]. Un intérêt de la construction présentée ici est qu’elle est totalement géométrique: elle est indépendante de l’existence d’un groupe agissant sur l’immeuble. On prouve au passage plusieurs résultats permettant d’identifier certaines parties de l’immeuble qui sont incluses dans un appartement, par exemple on prouve que deux facettes de quartier sont, quittes à être réduites, incluses dans un même appartement.

1 Introduction

Le but de cet article est de présenter une construction purement géométrique de la compactification polygonale d’un immeuble affine localement fini, comme celle décrite par Landvogt [Lan96]. On s’affranchit totalement de l’usage d’un groupe agissant sur l’immeuble, ce qui permet de définir une compactification pour les quelques immeubles qui pourraient ne pas être associés à un groupe muni d’une BN-paire.

On propose également une généralisation: on définit toute une famille de compactifications, indexée par l’ensemble des partitions de l’espace directeur d’un appartement en cônes assujettis à certaines conditions.

Parmi elles se trouvent la compactification polygonale classique définie dans [Lan96] ou [GR06] ainsi que celles décrites par Annette Werner dans [Wer07].

Décrivons rapidement l’espace obtenu. L’adhérence de chaque appartement sera l’espace compact obtenu en rajoutant à l’infini un polygone, dont chaque face sera un complexe de Coxeter avec comme groupe un sous-groupe du groupe de Weyl de l’immeuble. On peut choisir n’importe quel polygone stable par le groupe de Weyl vectoriel, mais pour un choix quelconque, la structure de complexe de Coxeter sera triviale sur de nombreuses faces. La compactification de l’immeuble est obtenue en étendant la compactification d’un appartement de référence, d’une manière qu’on prouvera être unique dans la majorité des cas. Le bord ainsi rajouté à l’immeuble est en fait une réunion d’immeubles affines, dont les groupes de Coxeter sont des sous-groupes du groupe de Coxeter de l’immeuble de départ. Le choix de la décomposition en cônes au départ détermine lesquels de ces sous-groupes interviennent.

Par ailleurs, quelques résultats intermédiaires peuvent avoir leur intérêt propre, certains sont valides dans le cadre d’un immeuble quelconque. Il s’agit principalement des résultats de la partie 4, qui donnent des critères pour s’assurer qu’une partie d’un immeuble est incluse dans un seul appartement. On prouve notamment que deux galeries tendues sont, quitte à être réduites, incluse dans un même appartement (du système complet d’appartements), puis on généralise au cas d’une galerie tendue et d’une cheminée. Ceci prouve par exemple que deux facettes de quartiers quelconques contiennent des sous-facettes incluses dans un même appartement, généralisant le résultat similaire déjà connu pour les quartiers (voir par exemple la proposition (9.5) de [Ron89]). Quelques résultats classiques sur l’enclos d’une partie sont également prouvés, dans le cas d’une partie ne coupant aucune chambre.

Dans la partie, 2, on énonce et on analyse brièvement les conditions requises sur une décomposition en cônes de l’espace directeur d’un appartement pour définir une compactification de l’immeuble. Dans la partie suivante, on définit la compactification d’un appartement. L’interlude de la partie 4 permet d’énoncer les quelques résultats nécessaires à la suite qui peuvent avoir un intérêt propre. La partie 5 définit l’ensemble qui sera l’immeuble compactifié, la partie 6 définit la topologie sur cet ensemble et prouve les propriétés attendues, en particulier la compacité. Dans la partie 7, on vérifie que la compactification de l’immeuble ainsi définie est unique lorsqu’une compactification d’un appartement est fixée et que l’immeuble provient d’un groupe muni d’une donnée radicielle. Cela fournit un moyen simple de comparer cette compactification avec d’autres, comme celles définies dans [Lan96],[GR06] et [Wer07]. Enfin, la partie 8 décrit le bord qu’on vient de rajouter à l’immeuble: il s’agit d’une réunion d’immeubles affines de dimensions inférieures.

2 La donnée initiale

2.1 Conventions, notations

Un immeuble sera vu a priori comme un complexe simplicial vérifiant les axiomes classique ([Bro89], [Tit74]), ou comme un complexe polysimplicial comme dans [BT72]. Chaque appartement est un complexe de Coxeter, dont on note le groupe de Coxeter. Ce groupe est indépendant de à isomorphisme près. Lorsqu’on choisit une chambre de , les réflexions par rapport aux cloisons de forment une partie de telle que est un système de Coxeter. La classe d’isomorphisme de est caractérisée par un diagramme appelé diagramme de Coxeter. Son ensemble de sommets est en bijection avec , et les sommets correspondant aux réflexions et sont reliés si et ne commutent pas. On précise alors sur l’arête l’ordre de . Ce diagramme ne dépend pas du choix de ni de .

On définit sur l’ensemble des facettes le type, c’est une fonction à valeur dans qui permet de caractériser les orbites des facettes d’un appartement sous l’action du groupe de Weyl. Les isomorphismes entre appartements préservent le type, par définition.

L’ensemble des chambres de est muni d’une distance à valeur dans , appelée -distance. En fait, est totalement déterminé par l’ensemble de ses chambres muni de sa -distance, c’est d’ailleurs le point de vue adopté dans [Ron89].

Nous nous intéressons principalement aux immeubles affines. Dans ce cas, on identifie à sa réalisation géométrique affine, qui est un espace métrique complet dans laquelle les appartements sont des espaces affines euclidiens, les groupes de Coxeter des groupes de transformations orthogonales affines, et les isomorphismes entre appartements des isométries. Voir [Bro89], chapitre VI, [BT72], [Tit86], [Par00],[Rou08]. C’est cet espace qu’on se propose de compactifier. Si est un appartement, le groupe est engendré par les réflexions orthogonales par rapport à des hyperplans appelés murs ([Bou68]). Les murs définissent une partition de dont les parties sont identifiées aux facettes de , les chambres étant les facettes de dimension maximale.

On note l’espace directeur de , c’est lui aussi un complexe de Coxeter dont le groupe est l’ensemble des parties vectorielles des éléments de . Il est engendré par les réflexions orthogonales par rapport aux murs de , qui sont les espaces directeurs des murs de . Les murs de définissent une partition de en cônes convexes appelés facettes de Weyl ou facettes vectorielles. Ces parties sont identifiées aux simplexes du complexe de Coxeter .

Il existe un système de racine tel que les murs de sont les noyaux des racines et dont est le groupe de Coxeter affine associé, au sens de [Bou68], 2.5.

Si on fixe une chambre de Weyl , on note, pour la racine correspondante (donc ). Alors est une base de et . De plus, dans le diagramme de Coxeter de , deux sommets et sont reliés si et seulement si n’est pas orthogonale à . En considérant ce diagramme comme un simple graphe, on définit les notions de connexité habituelles.

Lorsqu’on passe du point de vue complexe simplicial au point de vue géométrique d’un immeuble affine, le vocabulaire change un peu:

Un complexe simplicial est en particulier un ensemble muni d’une relation d’ordre. On notera généralement cette relation, et on dira que est inclus dans lorsque . Mais lorsque dans un immeuble affine, alors dans la réalisation géométrique est inclus dans l’adhérence de , avec si et seulement si . En général, .

De plus, dans un complexe simplicial, la facette maximale inférieure à et à , notée est appelée l’intersection de et . Dans la réalisation géométrique, l’adhérence de est égale à l’intersection des adhérences de et , mais ne s’exprime pas de manière directe en fonction de et (en fait, est l’intérieur de dans ).

Si est un mur et une chambre dans un système de Coxeter , on notera le demi-appartement fermé délimité par et contenant . Sauf précision, un demi-appartement signifiera un demi-appartement fermé. Un demi-appartement peut aussi être défini à l’aide de deux chambres adjacentes et , ou d’une racine (on voit a priori les racines comme des formes affines sur un appartement) et d’un entier : on notera la réunion des chambres fermées plus proches de que de , et .

Soient et les deux demi-appartements définis par un mur dans un appartement . On dira que deux parties et de sont séparées par si et , ou l’inverse. On notera alors (Donc par exemple, quel que soit ). On dira que ces parties sont séparées strictement par si en outre et .

L’enclos d’une partie dans un appartement est l’intersection de tous les demi-appartements fermés de contenant . On la note .

Lorsque et sont deux appartements ayant au moins une chambre en commun, on peut naturellement identifier avec . Lorsque la dimension de est moindre, on ne peut qu’identifier un sous-espace de avec un sous-espace de , voici comment on procède:

Les sous-espaces et sont canoniquement isomorphes. On identifie alors ces deux sous-espaces, et on note l’espace obtenu . Cet espace vérifie la propriété suivante: si est un troisième appartement, si et sont deux isomorphismes qui coïncident sur un ensemble , alors l’espace directeur de est inclus dans , et pour tout , on a .

Cette ”intersection des espaces directeurs” ne vérifie pas l’associativité, en fait l’écriture n’a même aucun sens, car n’est pas uniquement défini au moyen de la structure vectorielle de et , mais bien de la structure d’espaces affines de et . (Une notation comme serait sans doute plus appropriée.)

Remarque: Dans la suite, ne signifiera pas en général l’espace directeur de .

2.2 Cônes convexes

Dans cet article, tous les cônes seront supposé convexes a priori. Un cône vectoriel convexe dans un -espace vectoriel est un sous-ensemble de stable par addition et multiplication par un scalaire strictement positif. Tout cône vectoriel contient dans son adhérence. Si est un espace affine dirigé par , un cône convexe affine de est un sous-ensemble de de la forme où et est un cône convexe de .

Lorsque est un cône de ne contenant pas de droite (on dit aussi ”cône pointu”), alors l’écriture est unique, ce qui permet de définir comme étant le sommet de , noté .

Le cône vectoriel est quand à lui toujours bien déterminé, on l’appelle la direction de . Deux cônes ayant la même direction sont dit parallèles. Si est un cône parallèle à et , alors est un sous-cône parallèle de , et on abrège ”sous-cône parallèle” en ”scp”.

Remarque: Dans [BT72], deux parties d’un appartement égales à translation près sont appelées équipollentes au lieu de parallèles.

2.3 Décomposition d’un appartement en cônes

On fixe désormais un appartement . On notera son groupe de Coxeter, et son groupe de Coxeter vectoriel. On choisit un ensemble de parties non vides de vérifiant les propriétés suivantes:

(H1) . (Le symbole signifie ”réunion disjointe”.)

(H2) est fini.

(H3) .

(H4) Chaque élément de est décrit par un système d’équations et d’inéquations linéaires: pour tout , il existe , , tels que . En particulier, chaque élément de est un cône convexe, ouvert dans son support.

(H5) Le bord d’un cône de est une réunion d’autre cônes de , qu’on appelle les faces de .

(H6) Si et si est une face de , alors .

Lorsqu’on parle du bord d’un cône, on sous-entend ici le bord dans l’espace vectoriel qu’il engendre. Pour un cône vérifiant (H4), qui est donc ouvert dans , on a .

A partir de ces données, on va définir une compactification de . Dès qu’on voudra l’étendre en une compactification de , il faudra en outre supposer:

(H7) est stable par le groupe de Weyl vectoriel .

2.4 Conséquences directes des hypothèses sur

Chaque élément de est un cône convexe, ouvert dans l’espace vectoriel qu’il engendre.

De plus, est le seul cône à contenir , donc aucun élément de ne contient de droite, ce qui permet de définir les sommets des cônes affines de direction un élément de .

Remarque: La condition (H3) a en fait pour unique but de permettre de définir le sommet d’un cône pour faciliter les raisonnements dans la suite, mais elle semble superflue. Étudions brièvement le cas général. Soit le cône contenant . Comme est un cône ouvert dans , on a , c’est-à-dire que est un espace vectoriel. Comme l’adhérence de tout cône vectoriel contient , par (H5) on voit que est dans le bord de chaque élément de . On vérifie alors que chacun de ces éléments est stable par addition par , on peut donc tout quotienter par pour obtenir un espace vectoriel muni d’une décomposition en cônes vérifiant cette fois toutes les hypothèses (H1) - (H6). Si est le bord qu’on va définir dans la section 3, alors la même procédure appliquée à et conduirait à rajouter exactement le même bord. En fait, la condition (H3) impose de rajouter à un bord de codimension 1 et non supérieure.

Lorsque est une famille de formes linéaires définissant comme dans la quatrième hypothèse sur , on notera juste

La famille est nécessairement génératrice de sans quoi ou une de ses faces contiendrait un sous-espace vectoriel de non réduit à .

Lorsque est une face de , alors il existe une famille telle que:

2.5 Exemples

Un premier exemple de telle décomposition de en cônes est la décomposition en facettes de Weyl, notée . Les cônes affines dont les directions sont dans sont les facettes de quartier, et la compactification qu’on obtiendra alors est la compactification polygonale classique, décrite dans [Lan96].

Un exemple un peu plus général est celui considéré par Annette Werner dans [Wer07], où il s’agit grosso modo d’enlever à la décomposition en facettes de Weyl les cloisons d’un certain type. C’est cet exemple que je développe ici.

2.5.1 Décompositions en cônes obtenues à partir d’une partie de

On fixe une chambre de Weyl , soit l’ensemble des réflexions par rapport aux cloisons de , de sorte que les facettes de sont typées par les parties de . Soit une partie de , l’idée est de rassembler les chambres séparées par une cloison de type avec . Pour assurer la convexité, il faut penser à rajouter alors les facettes de dimension plus petite qui se trouvent entre plusieurs chambres rassemblées. Pour s’assurer que (H5) et (H6) seront vérifiées, il faut aussi rassembler les facettes bordant plusieurs chambres rassemblées, lorsqu’elles engendrent le même espace vectoriel. On arrive à la définition suivante:

Définition 2.5.1

Si une facette de Weyl de de type , on note la réunion de et des facettes de son bord de type inclus dans .

Si et sont deux facettes d’une même chambre fermée, avec de type et de type , alors est incluse dans si et seulement si est la réunion de et d’une partie de disconnectée de . Donc une facette n’est incluse dans aucun , avec si et seulement si son type ne contient aucune composante connexe incluse dans . Une telle facette sera dite admissible. On dira également que son type est admissible, de sorte qu’une facette est admissible ssi son type est admissible.

Définition 2.5.2

Si est une facette admissible de , on pose .

On pose ensuite .

Remarque: Conformément à la notation déjà introduite, l’ensemble des facettes de Weyl est .

Proposition 2.5.3

L’ensemble est un ensemble de cônes, qui vérifie les hypothèses (H1)-(H2) et (H4-H7). Chaque facette de Weyl est incluse dans un unique cône de , qu’on notera . Lorsque ne contient aucune composante connexe de , alors vérifie également (H3).

Démonstration:

Les points (H2), et (H7) sont évidents, (H3) est vrai si et seulement si est une facette admissible, ce qui équivaut bien au fait que ne contient aucune composante connexe de . Il est également clair que , et pour prouver (H4) et (H5), il suffit de considérer des éléments de du type , avec une facette admissible de .

On commence par (H4). Soient l’ensemble des racines délimitant . Soit et la facette de de type , alors

et

Notons et . Montrons que . En attendant, notons ce dernier ensemble. C’est un ensemble délimité par des murs, donc une réunion de facettes. De plus, pour tout et tout , , on voit donc que est stable par .

Pour montrer que , il suffit donc de montrer que . Soit , il vérifie déjà les conditions , . Soit et . On sait que est une base du système de racines de . Or, , et . Donc , avec . Il apparaît ainsi que . Donc .

Montrons l’inclusion inverse. Soit , il existe tel que , . Comme est stable par , , et ainsi vérifie toutes les inégalités prouvant qu’il appartient à . Donc .

A présent, prouvons que chaque facette de Weyl est incluse dans un unique cône de . Ceci impliquera directement (H1) car les éléments de sont des réunions de facettes de Weyl.

Soit une facette de Weyl, incluse dans deux éléments de , disons et . En translatant tout par un élément de , on peut supposer . Soit le type de et celui de . Il existe et tels que et . Comme , et sont des facettes de , ceci implique en fait . Le type de s’écrit donc où et sont des parties de disconnectées respectivement de et de . Soit une composante connexe du type de , elle est incluse soit dans soit dans . De deux choses l’une: soit et alors ne peut être incluse dans car est admissible, soit et alors elle ne peut être incluse dans . On voit donc que est la réunion des composantes connexes de incluses dans , est la réunion des autres composantes connexes. Le même raisonnement est valable pour et , ce qui prouve et . D’où et . Il reste à regarder et . On sait que , et . D’où , d’où . De même, . Ce qui prouve que est incluse dans un unique cône de .

Prouvons (H5). Soit une facette de Weyl admissible qu’on peut supposer incluse dans , soit son type. Comme est une union de facettes de Weyl, son bord l’est aussi. Soit une facette de Weyl bordant . Quitte à translater par un élément de qui stabilise , on peut supposer , et donc . Comme est ouvert dans , on a même . Notons le cône de contenant , il s’agit de prouver que . Soit le sous ensemble de obtenu en retirant au type de toutes ses composantes connexes incluses dans . Soit la facette de de type , alors est admissible et , donc . Si est une composante connexe de incluse dans alors est une réunion de composantes connexes de incluses dans , d’où car est admissible. Ceci prouve que , et donc . Ensuite, car et . Et comme car , on a d’où .

Il ne reste plus qu’à prouver (H6). Soit une face d’un cône . Comme dans le paragraphe précédent, on peut supposer que et sont des facettes admissibles de . Soit le type de et le type de . Nous procédons par récurrence sur , en commençant par montrer l’hérédité.

On suppose donc . Comme , il existe . Soit la facette de de type , elle est admissible. Par récurrence on a . De plus, est une face de , différente de car est admissible et ne peut donc être incluse dans . Donc par récurrence, . La combinaison des deux égalités donne bien .

Traitons maintenant le cas . Dans l’égalité , l’inclusion est évidente.

Soit , cela signifie, d’après la description de obtenue pour prouver (H4):

-

—

pour tout ,

-

—

pour tout et , .

Et le but est de prouver:

-

—

pour tout ,

-

—

pour tout et , .

Parmi ces inégalités, celles qui ne sont pas directement dans la liste des hypothèses sont les lorsque:

et lorsque .

Soit un tel indice et . En particulier, . Soit tel que . Comme est admissible, .

Alors , et d’où d’après les hypothèses . Mais:

Comme et , on a . Il reste donc .

Mais car et . De plus, si était orthogonal à , il serait orthogonal à , ce qui est exclus. Ainsi, , ce qui entraîne .

2.5.2 Comparaison avec [Wer07]

On peut dès à présent vérifier de façon élémentaire que les partitions de en parties convexes définies dans [Wer07] sont précisément du type précédent. Ces parties sont définies, pour l’immeuble de Bruhat-Tits d’un groupe avec un corps local, à partir d’une représentation linéaire fidèle et de dimension finie de , mais ne dépendent en fait que de la facette de Weyl de dans laquelle se trouve le plus haut poids de une fois fixée une base du système de racine ([Wer07] théorème 4.5). Soit le type de cette facette (il est indépendant de ). Comme est fidèle, ne contient pas de composante connexe de . Pour la base du système de racines correspondant à la chambre , on a . Nous allons vérifier que la partition de définie dans [Wer07] est .

Soit une base du système de racines et . Il est immédiat d’après la définition donnée dans [Wer07] (définition 1.1) que y est dit admissible si et seulement si il existe admissible (au sens défini plus haut) tel que .

Les parties définies dans [Wer07] sont notées pour une base du système de racines et une partie admissible. Ce sont des réunions de facettes de Weyl ([Wer07], proposition 4.4), ouvertes dans leur support, qui réalisent une partition de stable par le groupe de Weyl . Soit la base correspondant à , et une partie admissible. Soit la facette de de type , avec , nous allons voir que . Pour commencer, la proposition [Wer07] 4.4 montre que .

Montrons que est stable par . Soit , alors la facette de de type est incluse dans . Or est ouverte dans son support, qui est et donc qui est stable par . Alors doit contenir la facette . D’où , d’où stabilise . On déduit de ceci que .

Pour l’autre inclusion, soit . En choisissant de manière générique, on peut s’assurer que ne rencontre que des facettes de dimension . Soit la première facette différente de rencontrée par ce segment en partant de . Comme , par convexité de , on obtient que . Comme est de codimension dans , le type de est , avec . Alors la facette est incluse dans , et elle contient ”la suite” du segment , c’est à dire un intervalle ouvert tel que est connexe. On a , et (car ces deux cônes contiennent la facette ). On peut appliquer la proposition [Wer07] 4.4, dans la chambre , on obtient que est la réunion des facettes de de type inclus dans . Alors la prochaine facette rencontrée par le segment est de type , avec , elle est bien incluse dans , la facette de dimension maximale suivante est qui est aussi dans car . Ainsi de suite, on vérifie que tout le segment est inclus dans (puisque ne rencontre qu’un nombre fini de facettes).

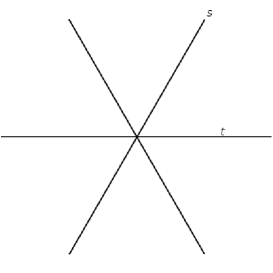

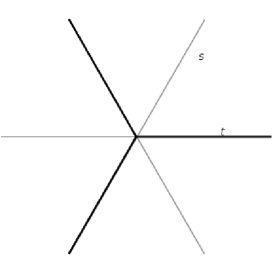

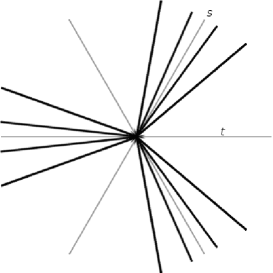

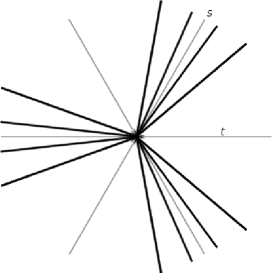

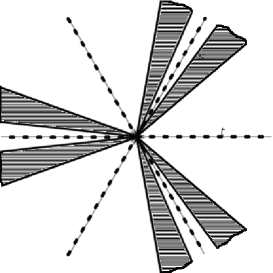

2.5.3 Dessins, autres exemples

Voici les dessins de quelques décompositions en cônes de l’appartement vectoriel de type . On note et les réflexions par rapport aux cloisons de la chambre de base.

3 Compactification de

3.1 L’ensemble

Définitions 3.1.1

-

—

Un -cône affine dans est un cône dont la direction est dans . On note l’ensemble des -cônes affines de .

-

—

Deux -cônes affines sont équivalents lorsqu’ils sont parallèles et que leur intersection est non vide. L’intersection contient alors un autre -cône affine, parallèle aux deux premiers. On note , ou juste lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté.

Proposition 3.1.2

La relation ”être équivalent” est une relation d’équivalence sur .

Remarquons également que les relations ”être un sous-cône” et ”être un sous-cône parallèle” sont des relations d’ordre.

Définition 3.1.3

On pose . Pour , on note , ou juste lorsqu’aucune confusion n’est possible, la classe de . Et si avec , , on appelle le cône directeur ou la direction de (il est uniquement déterminé).

Pour , on note l’ensemble des points de de cône directeur , c’est la ”façade” de type de l’appartement . La projection est notée ou juste . Lorsqu’un cône de direction est fixé, on pourra noter pour simplifier .

Proposition 3.1.4

Soit . La façade est un espace affine isomorphe à , et son espace vectoriel directeur est .

Lorsqu’un cône vectoriel s’écrit avec une famille de formes linéaires, alors les , s’identifient à des formes linéaires sur , elles forment même une famille génératrice de . Quand aux , , on sait qu’elles envoient tout représentant de tout point de sur un voisinage de dans , on dira donc qu’elles prennent la valeur sur .

3.2 Topologie sur

3.2.1 Définitions

Définition 3.2.1

Soit l’ensemble des voisinages de dans stables par le groupe de Weyl . Pour un tel voisinage, et , on pose:

C’est l’ensemble des points de ayant un représentant inclus dans .

Lorsqu’il n’y aura pas d’ambiguïté, je noterai juste .

Remarque: Comme le produit scalaire de est -invariant, les boules de centre sont des exemples d’éléments de .

Proposition 3.2.2

Il existe une unique topologie sur telle que pour tout , l’ensemble des pour et soit une base de voisinage de .

Démonstration:

Il suffit de vérifier que pour tout , , , il existe et tels que . Mais comme , contient un autre représentant de . Soit , alors , d’où .

Remarque: La fonction ainsi définie est croissante en les deux variables: si et alors et .

On remarque aussi qu’on peut remplacer par n’importe quelle base de voisinages de dans , on obtiendra alors encore une base de la même topologie sur . On peut notamment choisir une base dénombrable de voisinages de , ensuite si on se limite par exemple aux cônes dont les coordonnées du sommet sont rationnelles, on obtient une base dénombrable de la topologie de : est à base dénombrable d’ouverts, les caractérisations par des suites sont possibles.

Afin de pouvoir raisonner à l’aide de suites dans la suite, on va donner une caractérisation des suites convergentes. Commençons par le lemme suivant:

Lemme 3.2.3

Soit et soit un système d’équations et d’inéquations déterminant . Soit . Soit une suite dans telle que pour , et pour .

Alors à partir d’un certain rang, les sont dans .

Preuve du lemme:

La seule difficulté provient du fait que est une famille génératrice mais pas forcément libre de . Soit maximal tel que soit libre. Soit ensuite tel que soit une base de .

Il existe tel que .

Pour assez grand, on a pour . Soit alors tel que pour et pour . Le point est alors dans , et il suffit de vérifier que .

Or pour tout , . Comme tout est combinaison linéaire des , on obtient que pour tout . Enfin, est borné, donc pour tout , aussi. Comme tend vers , on vérifie bien que est positif dès que est assez grand.

Il est maintenant facile de prouver la caractérisation des suites convergentes suivante:

Proposition 3.2.4

Soit une suite de dont tous les éléments ont la même direction . Soit . Alors converge vers si et seulement si les deux conditions suivantes sont réalisées:

-

—

est une face de .

-

—

Pour toute famille de formes linéaires telle que et on a pour et pour . (Il existe une telle famille car est une face de ).

Démonstration:

On commence par supposer que tend vers . Si n’est pas une face de , alors il existe une forme linéaire telle que et , et un vecteur tel que . Donc contient un voisinage de l’infini (dans ), et il en va de même de tous les pour un représentant d’un . Il est donc impossible qu’un tel soit inclus dans un ensemble de la forme dès que est borné, il est alors impossible que soit dans le voisinage de correspondant. Et contient bien des éléments bornés, prendre par exemple des boules.

Soit ensuite un ensemble de formes linéaires tel que et .

Soit , montrons que tend vers . Soit , il existe tel que . Et pour assez grand, donc a un représentant inclus dans . Mais , car . On en déduit que . On a ainsi prouvé que

Soit , vérifions que tend vers l’infini. Soit . Comme est un voisinage de l’infini, il existe tel que . Soit tel que . Comme est un autre représentant de , à partir d’un certain rang, doit être dans . Et cela implique .

A présent, supposons que les deux conditions sont vérifiées par la suite et montrons qu’elle converge alors vers .

Comme contient un voisinage de pour tout , on peut choisir un point d’un représentant de pour tout , de sorte que les suites tendent vers . Les suites pour et pour tendent quand à elle obligatoirement vers les et , respectivement. Soit , qu’on peut supposer ouvert, et soit un représentant de , on peut supposer . On a pour tout , car et diffèrent d’un élément de . Alors le lemme indique que est dans à partir d’un certain rang. Mais comme est un point d’un représentant de , est un représentant de . Et , avec un ouvert, et implique que . D’où .

Ceci étant vrai pour tout ouvert, et pour tout , cela prouve la proposition.

3.2.2 Séparation

Proposition 3.2.5

L’espace topologique est séparé.

Démonstration:

Soient et dans , , et soient , des représentants. Il faut trouver , et tels que . D’après la définition de , il suffit de s’assurer que .

Pour commencer, supposons que , c’est-à-dire que et sont parallèles. Alors car sinon on aurait puis . Soient et des formes linéaires sur telles que et . Soit tel que , , soit une boule centrée en telle que . Alors , et conviennent.

Étudions maintenant le cas où . Alors . Les adhérences de ces deux cônes ne sont pas égales, supposons par exemple , soit . Pour tout , . Soit une forme linéaire séparant et : supposons par exemple et . Alors , et pour assez grand, et sont séparés par un hyperplan , . Quitte à choisir encore un peu plus grand, on peut supposer que , et , . Soit alors tel que , on a , ce qui achève la preuve.

3.2.3 L’inclusion canonique

Définition 3.2.6

Soit : . Cette fonction est bien définie car . Il est immédiat qu’elle est injective. On l’appelle l’injection canonique de dans .

Proposition 3.2.7

L’injection canonique est continue, ouverte, d’image dense dans . De plus, pour , et , .

Démonstration:

L’assertion découle directement des définitions. On voit alors que si est ouvert, est ouvert. Comme une base de la topologie de est constituée des pour ouvert, ceci prouve que est continue.

L’image est dense: si , alors pour tout ,

Enfin est ouverte car les ensembles de la forme , , forment une base de voisinages de et ont pour image les .

On identifie donc au moyen de à un ouvert dense de . Une fois cette identification faite, on peut remarquer l’égalité suivante: , ,

3.2.4 Compacité

Proposition 3.2.8

L’espace topologique est compact.

Démonstration:

Il reste à montrer que toute suite admet une valeur d’adhérence. Soit donc une suite dans . Comme est fini, on peut supposer que tous les ont une même direction . Fixons une origine et identifions et . Alors chaque a un représentant inclus dans un cône de . Comme est fini, on peut supposer qu’il existe tel que chaque a un représentant dans . On a forcément .

Choisissons un système d’inéquations pour :

les étant une famille génératrice de . Un système d’inéquations de est alors de la forme:

où est une partition de . Pour , on a pour tout puisque les ont un représentant inclus dans . Et pour , on a .

Quitte à extraire une sous-suite de , on peut supposer que pour tout , soit converge vers une limite , soit tend vers . Soit et ( pour ”convergent” et pour ”non convergent”).

Posons

Nous allons maintenant montrer qu’il existe tel que , , puis que puis enfin que la suite converge vers . Nous aurons besoin du lemme suivant:

Lemme 3.2.9

Soit un espace vectoriel de dimension finie, une famille génératrice finie dans , une suite dans vérifiant , est bornée, et , tend vers . Alors il existe tel que , et , .

Preuve du lemme:

On montre le lemme par récurrence sur le cardinal de . On peut supposer que les coordonnées des selon sont toujours non nulles.

Si alors convient.

Si , soit l’élément de . Soit . Alors pour , , et pour tout . Tous les convergent donc, et comme la famille des est génératrice de , la suite admet une limite dans . Et cette limite vérifie clairement les conditions requises.

Supposons maintenant . Quitte à prendre une sous suite de , il existe une énumération telle que:

-

—

, .

-

—

, la suite converge.

On pose alors , la suite converge vers une limite . Cette limite vérifie pour tout , et elle a au moins une coordonnée () strictement positive. Soit .

En retirant aux un multiple convenable de , et en prenant éventuellement encore une sous suite, on peut rendre bornées un ensemble non vide de nouvelles coordonnées, avec , sans changer les , et en s’assurant que les qui ne sont pas devenue bornées tendent toujours vers l’infini. Alors par hypothèse de récurrence, il existe qui annule les , et tel que pour . Alors convient, ce qui prouve le lemme.

montrons l’existence d’un tel :

Posons pour . Si la famille est libre, l’existence de ne pose aucun problème. Soit tel que soit une sous famille libre maximale de . On peut alors trouver tel que pour . Si alors est combinaison linéaire des , . Disons . En appliquant cette égalité aux et en passant à la limite, on obtient . Donc . Ainsi, convient bien.

montrons que :

Pour montrer que , il faut montrer que . On a , et est l’intérieur de Vect. Donc est une des faces de , d’après les hypothèses faites sur . En fait, la seule difficulté est de montrer que . On va pour ce faire construire directement un point de à partir de la suite .

Pour tout , on peut choisir un point d’un représentant de de sorte que et pour tout . On a alors pour dans , pour et pour . Alors le lemme prouve l’existence d’un point de .

Montrons que la suite converge vers :

Résumons: on dispose d’une famille génératrice de , indexée par , avec:

-

—

pour .

-

—

tend vers pour .

-

—

pour .

-

—

tend vers pour .

De plus et , et donc .

Nous sommes donc exactement dans la situation de la proposition 3.2.4, et la suite tend vers .

3.3 Structure du bord de

3.3.1 Prolongement des automorphismes

Pour que les automorphismes de se prolongent en des homéomorphismes de , il est nécessaire de supposer que est stable par le groupe de Weyl vectoriel (hypothèse (H7)), ce que nous ferons dorénavant. Un tel prolongement est forcément unique puisque est dense dans .

Proposition 3.3.1

Soit , et soit :

.

Alors est un homéomorphisme bien défini de qui prolonge , c’est donc l’unique prolongement continu de à .

Démonstration:

Si , alors car préserve . Donc préserve . On voit également que préserve la relation d’équivalence donc est bien défini. Comme de plus est bijectif sur , on obtient que est bijectif.

Soit , et un voisinage de , montrons que contient un voisinage de . On calcule: . Mais donc

, qui est un voisinage de . Donc est continue.

Comme est compact (donc en particulier séparé), est automatiquement fermée, c’est donc un homéomorphisme.

Bien entendu, l’action de sur s’étend elle aussi de la même manière en une action par homéomorphismes sur . L’action affine et l’action vectorielle sont compatibles au sens suivant: si envoie sur , si est sa partie vectorielle, alors envoie sur et est bien la partie vectorielle de .

3.3.2 Coeurs de cônes

Pour faire le lien entre les cônes de et les facettes de Weyl vectorielles, la notion du coeur d’un cône développée dans ce paragraphe est utile. Il s’agit d’attacher à un cône de une facette vectorielle, ou une partie de facette vectorielle, qui le caractérise.

rappel: Dans un complexe de Coxeter abstrait, si est une facette, alors est le complexe de Coxeter formé de toutes les facettes supérieures à , c’est-à-dire telles que .

Pour définir la notion similaire dans le cadre de la réalisation géométrique d’un immeuble abstrait, nous prenons les conventions suivante: si est un cône inclus dans une facette de Weyl, on appelle étoile de dans et (parfois juste ) l’union de toutes les chambres fermées contenant . C’est un cône convexe fermé d’intérieur non vide. L’étoile de a la propriété que tout mur coupant son intérieur doit contenir . De plus, si est un isomorphisme alors .

Si avec un cône inclus dans une facette de Weyl, on pose .

Définition 3.3.2

Soit , soit le stabilisateur de . On pose , c’est le coeur de .

Voici quelques propriétés simples du coeur d’un cône. Remarquons qu’on obtient des informations non triviales sur les cônes de , en particulier sur leurs stabilisateurs dans .

Proposition 3.3.3

Soit . Alors:

-

1.

, .

-

2.

est un cône vectoriel convexe non vide.

-

3.

Si , alors .

-

4.

est inclus dans l’intersection des murs coupant , et contient les réflexions par rapport à ces murs.

-

5.

, c’est à dire qu’un élément de stabilise ssi il fixe .

-

6.

est inclus dans une facette de Weyl.

-

7.

.

-

8.

(amélioration de 4.) est égal à l’intersection de et des murs coupant , et est le sous groupe de Coxeter engendré par les réflexions selon ces murs.

-

9.

Si et si , alors il existe une facette de Weyl telle que .

Démonstration:

-

1.

Comme , les points fixes de sont . D’où .

-

2.

L’ensemble des point fixes d’une application linéaire est un cône vectoriel convexe. Et aussi. Donc est une intersection de cônes vectoriels convexe, c’en est donc un aussi. Soit . Comme est fini, on peut définir comme le barycentre de . Par convexité de , , et c’est un point fixe pour . Donc .

-

3.

Ceci est clair car .

-

4.

Soit un mur coupant , soit la réflexion selon . Comme est stable par , . Mais fixe au moins un point de , donc , donc et . Alors .

-

5.

Soit . Si alors fixe par définition. Réciproquement, si fixe , alors fixe au moins un point de , donc (on a déjà fait ce raisonnement).

-

6.

Il s’agit d’abord de prouver que pour tout mur vectoriel , est soit inclus dans , soit inclus dans un des deux demi-appartements ouverts délimités par . Mais c’est une conséquence de la convexité de et du quatrième point. Ensuite, d’après le point précédent, il suffit de vérifier que , où est la facette de Weyl contenant . Ceci découle du fait que préserve l’ensemble des facettes de Weyl, et que si stabilise une facette, alors il la fixe.

-

7.

Soit une chambre fermée coupant . Montrons que contient . Supposons par l’absurde qu’il existe . Soit , alors . Soit tel que . On a car . Alors est dans un mur qui borde et qui ne contient par . Mais , donc coupe , donc d’après le quatrième point, . En particulier, , d’où , ce qui est une contradiction.

-

8.

Notons la facette de Weyl contenant . Alors , c’est un sous groupe de Coxeter de , engendré par les réflexions selon les murs contenant . Mais ces murs sont justement les murs coupant (utiliser 4.), d’où la seconde partie de 8. On sait alors de plus que est l’ensemble des points fixes de , et aussi l’intersection des murs contenant . On obtient alors que puis que et l’intersection de et des murs coupant .

-

9.

Si , alors , d’où le résultat.

Lorsque , n’est pas forcement inclus dans une facette de Weyl. On peut néanmoins poser . Ceci contient , par le point 7. de la proposition. On notera alors, si , .

Exemples

-

—

Dans le cas où est l’ensemble des facettes de Weyl de , on a , pour tout .

-

—

Dans le cas où comme dans 2.5, si est une facette admissible de de type , alors par définition, . D’autre part, il est clair que . Il est facile de vérifier qu’en fait . Dès lors, le coeur de est la facette de de type . De manière plus générale, si est une facette admissible, alors est la sous-facette de Weyl de de type .

- —

Pour finir, définissons le coeur d’un cône affine:

Définition 3.3.4

Soit un cône affine. On définit alors , c’est le coeur de .

Le coeur d’un cône affine est toujours caractéristique du cône:

Proposition 3.3.5

L’ensemble des coeurs de cône affine possibles est . Et chacun de ces coeurs est le coeur d’exactement un cône affine.

Démonstration: Il est évident que chacun des , pour et le coeur d’un cône vectoriel est le coeur d’un cône affine. Étudions l’unicité. Supposons avec . Comme et sont des sous-cônes de et , ils ne contiennent pas de sous-espace vectoriel non trivial et ont donc chacun un unique sommet, tout comme et . On peut alors conclure, d’après la définition du coeur d’un cône, que le sommet de est aussi celui de , de même pour . Comme , on obtient que tous ces sommets sont égaux. D’où , puis d’après l’étude du cas vectoriel, d’où enfin .

Définition 3.3.6

Soit un coeur de cône dans . On appelle cône affine de engendré par l’unique tel que .

Voici quelques propriétés immédiates du coeur d’un cône affine:

Proposition 3.3.7

Soit . Alors:

-

—

Si est un coeur tel que et , alors le cône engendré par est inclus dans . Si et , alors le cône engendré par est inclus dans .

-

—

Pour tout , si et seulement si fixe .

3.3.3 Structure de complexe de Coxeter vectoriel sur une façade

Fixons un cône . Dans ce paragraphe, on notera la façade de de type . C’est un espace affine dont l’espace directeur est . On munit du produit scalaire obtenu en l’identifiant avec . Nous commençons par étudier la structure de . Notons la projection sur , et sa partie vectorielle.

Soit l’ensemble (fini) des murs vectoriels contenant . Si , alors est un hyperplan de . Nous dirons que les , pour sont les murs de . La fonction :

est injective, nous permettant d’identifier à l’ensemble des murs de . Cet ensemble de murs fait de un complexe de chambres, nous voulons prouver qu’il s’agit en fait d’un complexe de Coxeter. Il nous reste donc à trouver un groupe de Coxeter agissant simplement transitivement sur l’ensemble des chambres de .

Rappelons que le groupe agit sur et que le stabilisateur de est . Pour , on note l’application induite sur . Le groupe préserve et le produit scalaire de , c’est le candidat naturel comme groupe de Coxeter de . Montrons que c’est effectivement un groupe de Coxeter et qu’il agit simplement transitivement sur l’ensemble des chambres de . On observe la suite exacte courte:

D’après le paragraphe précédent, est le fixateur dans de , ou encore le fixateur de la facette de Weyl contenant . Choisissons une chambre contenant dans son adhérence, soit le système générateur de formé des réflexions par rapport aux murs de . Alors il existe tel que . De plus, .

Comme préserve le produit scalaire sur , les éléments de stabilisent et . Dans une base adaptée, leurs matrices sont du type , où est la matrice de restreint à et est la matrice de restreint à , c’est aussi la matrice de .

Soit , est diagonalisable et préserve les espaces et . On peut donc choisir une base adaptée comme précédemment en imposant en plus que et soient diagonales. Le spectre de est composé d’un seul et les autres valeurs propres sont , donc soit est une réflexion et , soit est une réflexion et .

Notons l’ensemble des réflexions de se trouvant dans le premier cas, c’est-à-dire qui agissent sur et fixent . Notons l’ensemble des réflexions se trouvant dans le second cas, qui fixent et donnent une réflexion sur .

Alors , , et est injective. De plus, tout élément de commute avec tout élément de et est engendré par et .

Par conséquent, , avec ( et sont deux parties disjointes du diagramme de Coxeter de ). En particulier, est un groupe de Coxeter.

A présent, on vérifie que le complexe de chambres défini par sur est isomorphe au complexe de Coxeter . On dispose d’une fonction -équivariante de dans les chambres de : il s’agit de la fonction qui a une chambre dans associe la chambre de contenant .

Cette fonction est injective car les murs de contiennent tous les points fixes de donc en particulier , donc ce sont tous des éléments de . Deux chambres distinctes dans sont donc séparées par un mur de , elles donnent donc deux chambres distinctes dans .

Enfin vérifions que est surjective. Toutes les réflexions par rapport à un mur de sont des éléments de . Comme ces dernières agissent transitivement sur les chambre de et comme est -invariante, on obtient bien la surjectivité.

Résumons:

Proposition 3.3.8

Soit , alors l’espace vectoriel directeur de la façade est muni d’une structure de complexe de Coxeter où:

-

—

les murs sont les hyperplans du type où est un mur de contenant .

-

—

le groupe de Coxeter est (isomorphe à avec les notations précédentes).

Si est une chambre fermée contenant , alors ce complexe de Coxeter est isomorphe à , via l’application la chambre de contenant .

Remarque: Ce complexe de Coxeter n’est pas forcément essentiel. Le cas extrême est atteint lorsque est une droite, incluse dans une chambre. Alors , donc est trivial comme complexe de Coxeter, et pourtant il est de dimension .

En fait, est essentiel .

En particulier, est essentiel si est une réunion de facettes de Weyl.

Dans la décomposition , le premier facteur est donc le groupe de Coxeter de . Concernant le deuxième facteur, on montre facilement le résultat suivant:

Proposition 3.3.9

Soit le supplémentaire orthogonal de dans , de sorte qu’en identifiant avec , on a , et la somme est orthogonale.

Alors les murs de contenant contiennent soit , soit . On sait déjà que les premiers induisent les murs de , les second définissent un complexe de Coxeter sur , dont le groupe de Coxeter est . Ce complexe de Coxeter est essentiel.

En terme de diagrammes de Dynkin, disons que si est le diagramme de , (qu’on identifie à un sous-diagramme de ) est obtenu en enlevant les noeuds de correspondant au type de la facette de Weyl contenant . Le diagramme obtenu est séparé en deux parties non reliées, le digramme de et le diagramme de .

Notons que si le diagramme de est connexe, alors ou doit être trivial, c’est-à-dire sans mur, ce qui correspond aux situations suivantes:

-

—

trivial . Comme , ceci équivaut en fait à donc à .

-

—

trivial contient une chambre.

3.3.4 Structure de complexe de Coxeter affine sur une façade

A présent, soit . Alors est un ensemble discret d’hyperplans.

Le sous-groupe de qui stabilise la façade est . Ce sous-groupe contient les symétries par rapports aux murs de , il préserve la structure euclidienne de et cet ensemble d’hyperplans. En notant l’élément de induit par , on voit donc que agit sur en préservant , et qu’il contient les réflexions orthogonales par rapport aux hyperplans de .

Ceci suffit à prouver que définit un complexe de Coxeter affine sur , et que contient le groupe de Coxeter correspondant.

Définition 3.3.10

L’ensemble des facettes de est la réunion des ensembles de facettes de chacune de ses façades.

3.4 Compactification de chaque appartement

Soit un appartement de soit un isomorphisme et sa partie linéaire.

On notera encore l’ensemble des , . Comme deux isomorphismes entre et diffèrent d’un élément du groupe de Weyl , le choix de n’intervient pas dans cette définition. De la même manière, on notera encore l’ensemble des , , ou si l’on préfère, l’ensemble des voisinage de dans stables par .

Comme dans la partie précédente, on définit l’ensemble des cônes affines de , le compactifié de , l’ensemble des façades de , la fonction qui à un cône de et un élément de associe un voisinage dans , le coeur d’un cône, etc…

Un isomorphisme entre deux appartements induit un isomorphisme entre chacun de ces objets pour et l’objet correspondant pour . Il s’étend notamment en un unique homéomorphisme de sur , noté encore . Explicitement, on a .

Pour toute façade de , induit une isométrie entre et , cet homéomorphisme induit une bijection entre les murs de et ceux de , c’est donc un isomorphisme de complexes de Coxeter.

Dans la suite, on appellera isomorphismes d’appartements compactifiés les applications telles qui sont des homéomorphismes entre deux appartements compactifiés qui induisent sur chaque façade un isomorphisme de complexe de Coxeter.

4 Quelques résultats généraux sur les immeubles

Le but principal de cette section est de donner des critères permettant de s’assurer qu’une partie de est incluse dans un appartement. Les résultats de 4.1 sont vrais dans un immeuble quelconque, nous cesserons donc pour cette partie de supposer affine.

A défaut d’une réalisation affine, il sera toujours possible d’utiliser la réalisation comme cône de Tits d’un complexe de Coxeter quelconque. Il s’agit d’un cône convexe dans un espace vectoriel de dimension finie dont le sommet est . Les murs de correspondent à des hyperplans vectoriels de (qui rencontrent l’intérieur de ), les facettes sont des cônes convexes de sommet , les facettes de dimension sont des cônes ouverts dans un sous-espace vectoriel de dimension (voir [Bou68] 4.6).

La notation pour une facette dans un complexe de Coxeter représentera l’intersection des murs de qui contiennent . Si est un complexe de Coxeter affine, identifié à sa représentation affine, alors , et si est un complexe de Coxeter quelconque identifié à son cône de Tits, alors .

On rappelle d’abord quelques résultats classiques, sur lesquels s’appuie toute la suite:

Proposition 4.0.1

Soit un immeuble, de système de Coxeter . Son système complet d’appartement est l’ensemble des parties de isomorphes au complexe de Coxeter de .

A partir de cette proposition, on montre le résultat fondamental suivant (voir [Ron89], théorème 3.6 page 31):

Théorème 4.0.2

Soit un ensemble de chambre de , isométrique pour la -distance de à une partie de . Alors il existe un appartement du système complet d’appartements de contenant .

On note immédiatement deux conditions équivalentes à celle donnée par le théorème:

Corollaire 4.0.3

Soit un ensemble de chambres dans . Les conditions suivantes sont équivalentes:

-

—

Pour tout , , où est la -distance de .

-

—

Trois chambres quelconques de sont incluses dans un même appartement.

-

—

Il existe un appartement contenant .

Voici deux situations particulières où s’applique ce théorème:

Corollaire 4.0.4

-

—

Si est une galerie tendue (pas forcément finie), alors est contenu dans un appartement du système complet d’appartements de .

-

—

Si est un demi-appartement délimité par un mur , et si est une chambre de dont une cloison est incluse dans , alors est inclus dans un appartement du système complet d’appartements de .

Enfin, voici une version assez générale du résultat parfois appelé « lemme fondamental des immeubles »:

Lemme 4.0.5

Soient et des complexes de chambres. On suppose que dans , toute cloison est dans au plus deux chambres. Soit une chambre de et une chambre de . Alors il existe au plus un morphisme de complexes de chambres injectif de dans qui envoie sur .

En particulier, si et , un tel morphisme est forcément l’inclusion.

4.1 Parties closes dans un appartement

Voici quelques rappels sur la notion de partie close, principalement issus de [BT72] pour le cas affine. Pour le cas général considéré ici, on peut se reporter à [Ré02] 5.4.3. On donne une preuve de deux résultats classiques, à savoir la clôture de l’intersection de deux appartements et l’existence d’un isomorphisme entre deux appartements fixant leur intersection dans le cas général où l’intersection des appartements ne contient pas forcément de chambre.

Définition 4.1.1

(rappel) Une partie dans un appartement est dite close si c’est une intersection de demi-appartements de . Si est une partie quelconque de , on note (ou juste ) et on appelle enclos de la plus petite partie close contenant . C’est aussi l’intersection de tous les demi-appartements de contenant .

Proposition 4.1.2

Si est la fermeture d’un ensemble de chambres, alors est clos si et seulement si contient toutes les galeries minimales entre deux éléments de .

Démonstration:

Le sens est clair. Pour l’autre sens, il s’agit de montrer que si est une chambre de qui n’est pas dans , alors il existe un mur séparant de toutes les chambres de .

Soit une galerie minimale de à . Alors et . Soit le mur entre et . Soit , si séparait et alors il existerait une galerie minimale entre et passant par , ce qui impliquerait que , ce qui est impossible. Donc sépare et .

Cette proposition permet une définition de la clôture dans , pour des ensembles de chambres, cohérente avec la précédente:

Définition 4.1.3

Un ensemble de chambres de est dit clos s’il contient toutes les galeries minimales entre deux de ses chambres. L’enclos d’un ensemble de chambres est le plus petit ensemble de chambres clos le contenant.

La proposition précédente prouve que si est un ensemble de chambres inclus dans un appartement , alors est clos (au sens 4.1.3) si et seulement si est clos dans (au sens 4.1.1).

L’enclos d’une partie, même convexe, d’un appartement n’est pas toujours évidente. Par exemple dans un appartement de type on trouve facilement des parties convexes de toute dimension non nulle, dont l’enclos contient des chambres qui n’ont aucun point en commun avec la partie de départ.

4.1.1 Projection

Pour étudier la clôture d’ensembles de facettes qui ne sont pas forcement l’adhérence d’un ensemble de chambre, la notion de projection est très utile. Rappelons-en les principales propriétés.

Définition 4.1.4

Soit un complexe de chambres, soient et deux simplexes de . On appelle projection de sur et on note l’intersection des chambres finales de toutes les galeries minimales de à .

Proposition 4.1.5

Soit un complexe de Coxeter, et , deux simplexes de . Alors:

-

—

-

—

Soit la chambre terminale d’une galerie minimale de à , et soit l’ensemble des murs contenant et . Alors est l’intersection de et des murs de .

-

—

L’étoile de est formée des chambres terminales des galeries tendues de à et des intersections de ces chambres. Son groupe de Coxeter, c’est-à-dire est le groupe engendré par les réflexions selon les murs de .

-

—

avec égalité si et seulement si .

Remarque: La dimension d’une facette dans un complexe de Coxeter est son nombre de sommet. Ceci coïncide avec la dimension de dans le cône de Tits, et avec la dimension de plus dans une réalisation affine si est de type affine et irréductible. Dans le cas non irréductible, la représentation affine de contient des polysimplexes qui engendrent un espace de dimension moindre que leur nombre de sommets moins .

Cependant, la proposition est encore vraie dans ces cas si on remplace la dimension d’une facette par la dimension de l’espace affine qu’elle engendre.

Démonstration:

Pour le premier point, soit un demi-appartement délimité par le mur et contenant et . Soit une galerie minimale de à , si n’est pas incluse dans , alors en la pliant le long de on obtient une autre galerie minimale de à qui elle est incluse dans . La chambre finale de cette galerie contient , d’où . Ceci prouve que .

Passons au second point. Soit une galerie tendue de à avec et . Soit , notons la réflexion selon . Alors est aussi une galerie minimale de à , donc . Nous prouvons ainsi que .

Pour montrer l’inclusion réciproque, il s’agit de prouver que toute galerie tendue de à se termine par une chambre contenant . Soit une telle galerie. Il suffit de prouver que les murs séparant de sont dans . Si est un tel mur, il contient donc en particulier . De plus, il ne peut couper ni ni sans quoi on pourrait réduire ces galeries par un pli le long de . Donc sépare de , donc contient , et en particulier . Ceci prouve que , et conclut la démonstration du second point.

Notons l’ensemble des chambres terminales de galeries tendues de à . Notons aussi le groupe engendré par les réflexions selon un mur de . Nous venons de voir que tout mur séparant deux chambres de est dans . Nous avons vu juste avant que stabilise . Ceci entraîne que , et que contient toutes les galeries tendues entre deux de ses éléments. De plus, l’action de sur est simplement transitive puisque celle de sur les chambres de l’est.

Soit l’ensemble des réflexions selon les murs de bordant . Si , soit une galerie tendue de à , elle est incluse dans . Le premier mur qu’elle rencontre correspond à une réflexion , et alors . On prouve ainsi par récurrence que est engendré par , c’est donc le sous-groupe parabolique de correspondant à la chambre et aux réflexions . C’est donc le fixateur de la facette de fixée par . Mais , c’est l’intersection des chambres de , et par définition, c’est . Au final, , et est l’ensemble des chambres de . Ceci prouve le troisième point.

Pour le dernier point, on considère la réalisation géométrique de comme cône de Tits.

Soit l’ensemble des murs de qui bordent , ils correspondent à une famille d’hyperplans linéairement indépendants (au sens où les formes linéaires les définissant sont indépendantes). Nous avons vu que est l’intersection de et des murs de , d’où . Comme tous ces murs contiennent , on a , d’où .

Le cas d’égalité est atteint lorsque tous les murs contenant contiennent également . On a alors . Réciproquement, si , alors tous les murs contenant contiennent aussi et donc sont dans . Au vu du point précédent, est l’ensemble des murs contenant . On a donc d’où .

4.1.2 Les parties closes sont des complexes de chambre

Proposition 4.1.6

Une partie close dans un complexe de Coxeter est un complexe de chambre.

Démonstration:

Soit une partie close dans un complexe de Coxeter .

Soit un simplexe de , choisissons un simplexe de dimension maximale dans . La proposition 4.1.5 montre que est inclus dans et est de dimension supérieure à celle de . Comme est de dimension maximale, les dimensions sont en fait égale, ceci prouve que est inclus dans un simplexe de dimension maximale.

Il reste à prouver qu’entre deux simplexes de de dimension maximale existe une galerie dans . Soient et deux tels simplexes, on procède par récurrence sur la distance, dans , entre et .

Si , cela signifie que et sont inclus dans une même chambre de . Soit alors la plus petite facette de contenant et , elle est incluse dans donc dans . Comme et sont de dimension maximales dans , on a , d’où . La galerie de longueur formée uniquement de la chambre relie à .

Si , soit , , une galerie tendue dans de à . Comme , le simplexe est de codimension dans (c’est une cloison de ). Maintenant est une chambre de adjacente à et strictement plus proche dans de que . Ce qui conclut la récurrence.

Le cas particulier d’une intersection de murs est intéressant, puisqu’on prouve alors qu’il s’agit d’un complexe de chambre ”au plus mince”:

Lemme 4.1.7

Une intersection de murs dans un complexe de Coxeter est un complexe de chambres dans lequel une cloison est incluse dans au plus deux chambres.

Démonstration:

Soit un ensemble de murs dans un complexe de Coxeter , et leur intersection. En particulier, c’est une partie close de donc un complexe de chambres.

Soit une cloison de . On considère la réalisation géométrique comme cône de Tits du complexe de Coxeter formé des simplexes de contenant .

La facette minimale de est , elle correspond à dans le cône de Tits. Les chambres de contenant correspondent à des demi-droites issues de . Nous voulons montrer qu’il ne peut y avoir qu’au plus deux telles demi-droites.

Les demi-appartements de contenant soit contiennent soit contiennent dans le mur qui les bordent et induisent alors un demi-appartement de . Ceci prouve que est égale à l’intersection des demi-appartements de induits par les demi-appartements de contenant et dont le bord contient . Donc est une partie close de . Dans , c’est l’intersection de avec des demi-espaces, c’est donc un convexe. Donc si est une chambre de contenant , alors , en identifiant et à leurs images dans . Ainsi les chambres de contenant sont, dans , des demi-droites issues de incluse dans la droite : il n’y en a que deux possibles.

Ce dernier résultat permet de prouver la caractérisation géométrique des parties closes suivante:

Proposition 4.1.8

Soit un complexe de Coxeter, sa réalisation comme cône de Tits dans l’espace vectoriel . Soit un ensemble de facettes dont l’image dans est fermée et convexe. Alors est une partie close.

Remarque:

-

—

Réciproquement, une partie close de est clairement convexe et fermée dans , et égale à une union de facettes.

-

—

Ce résultat est encore vrai dans le cadre d’un complexe de Coxeter affine en remplaçant la réalisation comme cône de Tits par la réalisation comme espace affine (et en remplaçant dans la preuve par ).

Preuve du lemme:

On identifie à son image dans .

Soit une facette de dimension maximale. Soit . Pour tout , le segment est contenu dans . Comme est une facette maximale de , ce segment doit rester, au voisinage de , dans . Donc . Ceci prouve que .

A présent, soit une facette qui n’est pas incluse dans , montrons qu’il existe un mur tel que .

Soit , . Comme est fermée, il existe tel que . Quitte à déplacer le point dans , on peut supposer que est dans une facette de dimension dim. Il existe un mur tel que , vérifions que convient. S’il existait un point tel que , alors le segment serait inclus dans . Mais il existe au plus deux facettes de dimension incluses dans et contenant dans leur adhérence, par le lemme 4.1.7. Or et coupent deux telles facettes distinctes. Ceci prouve qu’il y en a deux, et qu’elles sont dans . Mais ceci contredit la définition de car l’adhérence de leur réunion contient un voisinage de dans inclus dans .

4.1.3 Intersection de deux appartements

Proposition 4.1.9

L’intersection de deux appartements et est une partie close de et de .

Démonstration:

Soit une facette maximale dans , c’est à dire une facette qui n’est incluse dans l’adhérence d’aucune autre facette incluse dans . Montrons que .

Soit une facette dans . Soient et deux galeries minimales de à , l’une dans l’autre dans (deux galeries minimales entre deux facettes ont forcément la même longueur). Soit une galerie minimale de à et un appartement la contenant. On a puisque est une facette maximale dans , et toutes les chambres de contiennent .

Soit , est une galerie minimale entre et dans . Si est l’isomorphisme de sur fixant , les murs séparant et sont les images par des murs de séparant et . Si est un tel mur, ne sépare pas et puisque . Donc , sans quoi une des galeries ou traverserait et ne serait donc pas minimale. Il reste donc à prouver que l’intersection de ces murs est , ou de manière équivalente, que l’intersection des murs de traversés par est .

Soit le système générateur du groupe de Coxeter de formé par les réflexions selon les cloisons de . Soit le type de , le fixateur de dans . Soient les murs traversés par , les réflexions correspondantes, et le groupe qu’elles engendrent. Il suffit de montrer que . Pour commencer, puisque est un mur de et que fixe . Notons . Ensuite, on a , avec . On constate alors que fixe . En continuant ainsi jusqu’à , on constate que où les sont des éléments de qui fixent , c’est à dire des éléments de . Il ne reste plus qu’à prouver que chaque élément de apparaît dans . Soit , supposons par l’absurde que . Soit la facette de type , c’est une facette strictement plus grande que , et elle est fixée par toutes les . Elle est donc fixée par toutes les , mais ceci entraîne que , et cela contredit l’hypothèse de maximalité sur .

Nous avons ainsi prouvé que . On peut conclure par récurrence sur la longueur de .

Si , alors est une chambre. Il est alors bien connu que dans ce cas, est l’adhérence d’un ensemble de chambres, et que toute galerie minimale entre deux chambres de est incluse dans . Donc est clos.

Si , utilisons le corollaire 4.0.4 pour trouver un appartement contenant un demi-appartement de délimité par ainsi que et . Cet appartement contient le mur de définit par , il contient donc en particulier , donc . Donc . Par hypothèse de récurrence, et sont deux parties closes de , donc est close dans . Mais il existe un isomorphisme de sur qui fixe , donc en particulier , ce qui conclut la preuve.

4.1.4 Isomorphisme entre deux appartements

Proposition 4.1.10

Soient et deux appartements, alors il existe un isomorphisme fixant . De plus, si est un isomorphisme fixant une facette de dimension maximale de , alors fixe .

Démonstration:

Par 4.1.9 et 4.1.6, est un complexe de chambre. Soit une chambre de . Soient et des chambres de et , respectivement, contenant . Soit un appartement contenant . En composant un isomorphisme de sur fixant puis un isomorphisme de sur fixant , on obtient un isomorphisme fixant . Montrons que fixe .

Le dernier point de la proposition 4.1.5 montre que et . Or , d’où . Comme est un complexe de chambre ”au plus mince”, par 4.1.7, et que induit un morphisme injectif entre et le ”lemme fondamental des immeubles” 4.0.5 montre que fixe .

4.2 Cheminées

La notion de cheminée permettra d’utiliser pleinement le théorème 4.5.2 (ci-dessous). Nous en donnons ici une définition ainsi que les propriétés élémentaires. On suppose dorénavant que est affine.

Lemme 4.2.1

Soit un appartement, une facette de , une facette de . Alors les points de restent à distance bornée de .

De plus, si est une autre facette de , une autre facette de telles que , alors .

Preuve du lemme:

Soit des formes affines sur telles que soit une base du système de racines de avec et telles que les murs de de direction sont les pour . Alors:

en appelant, pour , la partie entière de et pour , le plus petit entier supérieur à .

Le troisième ensemble est une intersection de demi-appartements donc une partie close, donc contient . Il est de plus égal à avec . Comme est une base de et qu’elle reste bornée sur , on déduit que est borné. Mais est également borné, on voit alors facilement que les points de sont à distance bornée de . Et ceci reste en particulier vrai pour les points de .

Maintenant si , cela signifie qu’il existe . Alors . Pour un point de , les points de la forme sont dans et peuvent être rendus arbitrairement éloignés de , car est borné. Ceci contredit que .

Définition 4.2.2

-

—

Une cheminée dans un appartement est une partie de de la forme , où est une facette de et une facette de . La facette est uniquement déterminée par d’après le lemme 4.2.1, on l’appelle la direction de .

-

—

Soient et deux cheminées. On dira que est une sous-cheminée de lorsque . On dira que est une sous-cheminée pleine, abrégé en scp, lorsque de plus et ont la même direction et .

On abrège de la même manière sous-cheminée pleine et sous-cône parallèle, mais les deux notions ont à peu près le même sens, l’une dans le cadre des cônes affines et l’autre dans le cadre des cheminées.

Proposition 4.2.3

Soit une cheminée dans , soit une facette de incluse dans . Alors , c’est donc une sous-cheminée de .

Démonstration:

Soit un demi-appartement de contenant , montrons qu’il contient . Ceci n’est pas tout à fait évident car , et donc n’est pas forcément incluse dans . Soit , tels que . Nous savons déjà que . Soit , , montrons que . Dans le cas contraire, nous aurions et , d’où . Choisissons alors un point quelconque , on aura car , mais pour un réel assez grand. ceci contredit le fait que . Donc .

Le lemme suivant permet dans certains cas de se ramener à des cheminées dont la base est une chambre.

Lemme 4.2.4

Soit une cheminée. Soit une chambre dont l’adhérence contient , et . Alors toute sous-cheminée pleine de contient une sous-cheminée pleine de .

Preuve du lemme: Soit une scp de . Le cône contient une scp de , et pour montrer que , il suffit de prouver qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare strictement de . Soit un tel mur. Comme et sont deux parties incluse dans , si sépare strictement de , alors doit séparer strictement deux parties de . Mais c’est impossible pour un mur dont la direction contient .

Définition 4.2.5

Soit une cheminée. Une demi-droite caractéristique de est une demi-droite dont l’extrémité est dans et dont la direction est incluse dans (en particulier, ).

Remarque: Si est une demi-droite, alors est une cheminée dont est caractéristique.

Proposition 4.2.6

Soit une cheminée dans un appartement . Soit une demi-droite caractéristique de . Alors:

-

—

-

—

est l’intersection des murs contenant

-

—

Si est une demi-droite incluse dans , alors est une scp de .

Démonstration:

Pour le premier point, la proposition 4.2.3 prouve que . Pour montrer l’autre inclusion, soit un demi-appartement contenant , montrons qu’il contient . Soit le sommet de , sa direction, de sorte que . Le fait que est dans prouve que contient . Et le fait que contient une demi droite dirigée par prouve que . Mais est inclus dans , et est une racine, d’où . On obtient alors , d’où .

Pour prouver le second point, soit l’ensemble des murs contenant . Soit , alors est dans les deux demi-appartements délimités par , donc est dans l’intersection de ces deux demi-appartements, c’est-à-dire dans . Ceci prouve que .

Pour l’inclusion réciproque, comme la répartition des murs de est discrète, il existe qui n’est inclus dans aucun autre mur que ceux de . Soit la distance minimale entre et un mur n’appartenant pas à , on a encore par la répartition discrète des murs. Alors la boule dans de centre et de rayon est incluse dans , ce qui prouve que

.

Enfin pour le troisième point, il faut montrer que . Ceci provient directement du point précédent.

Remarque: Guy Rousseau définit les cheminées comme l’enclos dans d’une demi-droite, et d’un germe de segment de même origine. Dans le cas d’un immeuble où les murs sont répartis de manière discrète, c’est une définition équivalente au vu de la proposition qui précède.

Ainsi, une cheminée peut-être caractérisée par une demi-droite. Nous allons maintenant voir qu’une demi-droite est incluse dans une galerie tendue, ce qui permettra de ramener les raisonnements sur les cheminées à des raisonnement sur les galeries tendues.

Proposition 4.2.7

Soit une demi-droite et son origine, ou un segment et une extrémité de . Alors pour toute chambre contenant dans son adhérence, il existe une galerie tendue commençant par contenant dans son adhérence. De plus, l’adhérence de toute chambre ou cloison de cette galerie rencontre .

Preuve du lemme:

Soit l’ensemble fini des murs contenant . Soit l’intersection de tous les demi-appartements pour . La demi-droite est incluse dans . Elle est découpée en segments d’intérieur non vide (pour la topologie induite sur ), et chacun de ces segments est inclus dans une unique chambre fermée incluse dans . En effet, si un tel segment est inclus dans deux chambres, alors il existe un mur séparant ces chambres et contenant ce segment. Comme le segment est d’intérieur non vide, contient , donc , donc au plus une des deux chambres est dans . Soient ces segments, rangés de manière que le sommet de soit dans et que , . Soient les chambres correspondantes, est bien la chambre donnée dans l’énoncé. Pour , soit une galerie minimale entre et . C’est une galerie incluse dans car est clos. On définit enfin comme la concaténation des auxquels on a retiré leurs dernières chambres, c’est à dire , pour éviter qu’elles n’apparaissent deux fois de suite. Cette galerie contient bien , il reste à vérifier qu’elle est tendue.

Remarquons pour commencer que puisque , les murs de ne séparent pas les chambres de . Supposons qu’il existe un mur coupant deux fois , entre et puis entre et . Il existe et tels que et . Toutes les chambres de contiennent dans leur adhérence le point de , donc contient aussi ce point. De même contient le point de . Mais ne peut contenir deux points distincts de sans contenir , donc . Alors coupe deux fois, mais c’est impossible puisque est une galerie minimale.

4.3 Inclusion d’une partie d’appartement et d’une chambre dans un appartement

On suppose dorénavant munit de son système complet d’appartements.

Considérons une galerie tendue de longueur . Soit un appartement contenant , le but est d’étudier quelles parties de sont incluses dans un appartement contenant également . On peut supposer que n’est pas dans . Soit le mur de contenant la cloison . Alors d’après le corollaire 4.0.4, chacun des deux demi-espaces de délimités par est inclus dans un appartement contenant également . Soit un tel appartement contenant un demi-appartement de et . On définit comme étant le mur de contenant la cloison . Alors chacun des demi-appartements de peut être inclus dans un appartement contenant . Mais ces demi-appartements contiennent en quelque sorte des quarts d’appartement de . En continuant ainsi jusqu’au bout de la galerie , on prouve la:

Proposition 4.3.1

Soit un appartement et une chambre. Soit la longueur minimale entre une chambre de et . Alors il existe un découpage de en parties fermées, (certaines pouvant être vides) tel que

-

—

est obtenu en coupant en deux le long d’un mur, puis en coupant chacun des demi-appartements obtenus encore en deux le long d’autres murs, et en répétant cette opération encore fois

-

—

chaque élément de est inclus dans un appartement contenant également .

Remarque: Cette proposition est vraie dans un immeuble quelconque.

Voici deux résultats qui seront très utiles par la suite directement obtenus grâce à cette proposition.

Corollaire 4.3.2

-

—

Soit une galerie tendue infinie. Soit une chambre de . Alors il existe et un appartement contenant et tous les pour .

-

—

Soit une facette de quartier, et une chambre. Alors il existe un scp de qui est inclus dans un appartement contenant également .

Pour prouver ce corollaire, il suffit de remarquer que si est un appartement contenant , si est un mur de alors un des deux demi-appartements de définis par contient tous les à partir d’un certain rang, car une galerie tendue ne peut être coupée deux fois par un même mur.

Et de la même manière, si contient , alors un des demi-appartements définis par contient un scp de .

Nous voulons maintenant préciser la proposition 4.3.1, en déterminant certaines zones de qui seront obligatoirement incluses dans un élément de la partition . Pour cela, il s’agit d’identifier des parties de qui ne seront jamais coupées par un mur ”séparant de ”. Commençons par donner un sens précis à ceci:

Proposition 4.3.3

Soit , soit une galerie tendue telle que , avec un intervalle de contenant . Soit un appartement contenant , et un isomorphisme fixant . Soit une partie de , connexe, contenant , telle qu’aucun pour un mur de traversé par ne sépare strictement deux points de .

Alors il existe un appartement contenant .

Démonstration:

On construit par récurrence une suite d’appartements telle que pour tout , on ait .

Pour , convient. Supposons à présent construit, avec tel que . Soit le mur de contenant . Si nous prouvons que ne coupe pas alors ceci entraînera que , et le corollaire 4.0.4 prouvera l’existence d’un convenable.

Supposons par l’absurde que rencontre . Soit l’isomorphisme fixant (il est unique car contient la chambre ). Alors rencontre . Mais , ou est l’isomorphisme fixant . Et est un mur de coupant . Ceci contredit les hypothèses, et prouve donc l’existence de .

Chaque contient en fait , car est une partie close. Et est égal à l’adhérence de l’ensemble de ses chambres car il contient une chambre. A présent, pour tout triple de chambres incluse dans , il existe contenant . Ceci prouve, en utilisant le corollaire 4.0.3 l’existence d’un appartement contenant .

Passons à présent à quelques situations particulières où s’applique ce résultat.

Définition 4.3.4

Soit un appartement et un cône inclus dans une facette de . Soit un cône de direction . On appelle base de , et on note l’intersection de et des demi-appartements contenant un voisinage de pour la topologie induite sur .

Cette définition est indépendante de l’appartement contenant choisi. De plus, comme les murs de sont répartis de manière discrète, contient un voisinage de pour la topologie induite sur . En particulier, la base de contient une base affine de , pour tout appartement contenant . Dis autrement, . Enfin, est inclus dans une facette de .

Remarque: Cette définition sera utilisée en 6 pour définir la topologie sur l’immeuble compactifié.

Proposition 4.3.5

Soit un appartement, une facette de non triviale, , on note . Soit la base de .

Soit un autre appartement contenant , et un isomorphisme fixant .

Soit une facette de incluse dans et telle qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare strictement de .

Alors pour toute chambre incluse dans , il existe un appartement contenant .

En particulier, pour tout point de , il existe un appartement contenant , et .

Remarque:

-

—

et sont indépendants du choix de .

-

—

Comme contient une base affine de , on a en fait . Cependant, pour les démonstrations de cette sous-partie, il me parait plus clair de ne pas faire cette identification, c’est-à-dire de distinguer de .

-

—

Dans la suite, on pourra noter le cône opposé à , et de manière générale si est un cône ne contenant pas de droite, .

Démonstration:

Soit une chambre de , coupant et dont l’adhérence contient .