MATRICE MAGIQUE ASSOCIÉE À UN GERME DE COURBE PLANE ET DIVISION PAR L’IDÉAL JACOBIEN

MATRICE MAGIQUE ASSOCIÉE

À UN GERME

DE COURBE PLANE ET

DIVISION PAR L’IDÉAL JACOBIEN

Joël Briançon, Philippe Maisonobe & Tristan Torrelli111 {briancon, phm, torrelli}@math.unice.fr, Laboratoire J.A. Dieudonné, U.M.R. du C.N.R.S. 6621, Université de Nice Sophia-Antipolis, Parc Valrose, F-06108 Nice Cedex 2. Classification 2000 : 32S40, 32S10, 32C38, 32C40, 14B05. Mots clef : Polynôme de Bernstein-Sato, germe de courbe plane, matrices magiques.

Résumé. Dans l’anneau des germes de fonctions holomorphes à l’origine de , nous nous donnons une fonction définissant une singularité isolée, et nous nous intéressons à l’équation : , lorsque la fonction est donnée. Nous introduisons les multiplicités d’intersection relatives de et le long des branches de et nous étudions les solutions à l’aide de ces valuations. Grâce aux résultats ainsi démontrés, nous construisons explicitement une équation fonctionnelle vérifiée par .

Introduction

Soit le corps des séries de Puiseux muni de sa valuation naturelle , et un polynôme unitaire, réduit, de degré , à coefficient dans . Nous lui associons la famille des multiplicités : pour , et la matrice magique définie par : pour et . Dans un premier temps, nous démontrons que cette matrice est diagonalisable sur et nous exhibons ses valeurs propres et ses sous-espaces propres (Corollaire 1.18).

Nous nous proposons alors d’expliciter une solution du système linéaire lorsque est un polynôme donné de , de degré strictement inférieur à ; notons cet espace de polynômes, et , , la base d’interpolation de Lagrange (aux coefficients près). Nous filtrons à l’aide de la valuation des coordonnées dans cette base :

Nous nous apercevons que les matrices colonnes des coordonnées de et respectivement, dans cette base, sont liées par :

où est une matrice magique à coefficients dans , dont la forme initiale est . Nous pouvons alors déterminer la valuation de la solution et sa forme initiale, sous certaines conditions (Corollaire 2.5).

Nous appliquons ces résultats au cas où est un polynôme distingué de degré , définissant un germe de courbe plane à singularité isolée ; nous en déduisons que lorsque est de valuation positive ou nulle, appartient à l’idéal jacobien (Corollaire 2.7). Nous retrouvons, par exemple, l’appartenance de à cet idéal. Également, nous généralisons ces résultats au cas où n’est plus un polynôme réduit.

En application, nous consacrons la dernière partie à la construction d’un multiple du polynôme de Bernstein de (à singularité isolée de multiplicité ) et de l’opérateur associé, vérifiant l’équation fonctionnelle :

Le polynôme trouvé se calcule à partir des valeurs propres de la matrice magique de , et il ne dépend donc que du type topologique du germe de courbe défini par (Théorème 3.6). Cela répond à la question de la construction effective, question qui interpelle les deux premiers auteurs depuis longtemps, après la démonstration de l’existence du polynôme de Bernstein par M. Kashiwara ([4]) à l’aide de la résolution des singularités.

1 Matrices magiques

1.1 La matrice magique associée à un bouquet

1.1.1 Les bouquets

Considérons une famille de germes de courbes lisses distinctes (), transverses à l’axe des dans le plan des couples . Ce ‘bouquet de courbes lisses’ est défini par un unique polynôme unitaire appartenant à :

avec , , deux-à-deux distincts.

Dans nos résultats, les problèmes de convergence ne posent pas de difficulté sérieuse et nous prendrons les dans . Plus généralement, nous envisagerons les dans le corps des fractions de :

et dans la clôture algébrique de :

que nous munissons de sa valuation naturelle .

Definition 1.1

Un bouquet de branches est une famille ordonnée de éléments () , , deux-à-deux distincts. Le bouquet passe par l’origine lorsque les valuations , , sont strictement positives.

Un bouquet est donc donné par un polynôme unitaire réduit de degré de , et avec un ordre sur ses racines ; nous continuerons à écrire : .

Exemple 1.2

Soit un polynôme distingué de degré , c’est-à-dire unitaire et vérifiant : . Notons le p.p.c.m des degrés de ses facteurs irréductibles. D’après le théorème de Newton-Puiseux, nous savons que : avec et pour tout . Lorsque est réduit, en numérotant ainsi les racines, nous obtenons le bouquet passant par l’origine : .

Nous nous intéresserons aussi à des bouquets de branches multiples.

Definition 1.3

Un bouquet de branches avec multiplicités est la donnée d’un bouquet de -branches et d’une famille d’entiers naturels non nuls.

Nous écrirons : .

Lorsque les appartiennent à , nous parlerons alors de ‘bouquet de courbes méromorphes’. À un bouquet donné , nous associons la famille des multiplicités d’intersection de ses branches deux-à-deux : et nous posons : . En prenant les valuations dans la somme :

pour des indices distincts , nous constatons encore que le minimum des entiers est atteint pour au moins deux couples d’indices.

1.1.2 La matrice magique associée à un bouquet de branches

Rappelons qu’une matrice carrée à coefficients dans un anneau commutatif est dite magique si la somme des coefficients de ses lignes et de ses colonnes est la même ; nous la notons . L’ensemble des matrices magiques à coefficients dans est une -algèbre, notée , et

est un morphisme de -algèbres.

Le noyau de , c’est-à-dire l’ensemble des matrices magiques de

somme nulle, est un idéal bilatère de

noté .

Lorsque est totalement ordonné, nous définissons l’ensemble des matrices magiques exceptionnelles : c’est l’ensemble des matrices magiques vérifiant la propriété :

: pour tout triplet d’indices distincts,

le maximum de

est atteint au moins deux fois.

Signalons que cet ensemble n’est en général stable ni par addition, ni par multiplication par un élément de . Nous noterons enfin l’ensemble des matrices exceptionnelles de somme nulle.

Donnons maintenant la définition motivant ces rappels et ces notations.

Definition 1.4

Soit un polynôme réduit de degré . La matrice magique associée au bouquet défini par est la matrice carrée à lignes et colonnes, à coefficients rationnels, définie par : pour , et pour .

Ainsi, la matrice magique associée à un bouquet de courbes lisses est dans et dans pour un bouquet de branches ; elle est de plus symétrique.

Remarque 1.5

Lors de la permutation des branches d’un bouquet, la matrice magique est remplacée par la matrice semblable donnée par l’action de la matrice de permutation.

Exemple 1.6

La matrice magique associée au bouquet de courbes lisses défini par :

(avec , , …) est :

Dans le cas d’un bouquet de branches avec multiplicités, nous considèrerons une matrice définie à partir des multiplicités et , et qui généralise la matrice magique . Le paragraphe 1.4 lui est entièrement consacré.

1.2 L’arbre associé à un bouquet

1.2.1 Le cas d’un bouquet de courbes lisses

Rappelons que la donnée des multiplicités d’intersection d’un bouquet de courbes lisses équivaut à la donnée de l’arbre des points infiniment voisins (ou ‘arbre d’éclatements’, ou ‘arbre de désingularisation’).

Une bifurcation est un point infiniment voisin dont l’éclatements sépare des branches du bouquet ; en particulier, elle est caractérisée par les branches qui y passent. Nous allons décrire cet arbre d’éclatement en précisant pour chaque bifurcation les indices des branches qui y passent et sa hauteur.

Soit l’ensemble des parties

de vérifiant les propriétés suivantes :

- le nombre d’éléments de est au moins égal à deux ;

- pour tout couple d’indices distincts :

;

- pour tout couple d’indices distincts

et pour tout indice n’appartenant pas à :

est strictement supérieur à .

À une bifurcation de l’arbre d’éclatement, on associe alors l’ensemble

des indices des branches qui y passent ;

et la bifurcation correspondant à est le point infiniment voisin dont l’éclatement sépare des branches indexées par .

Pour , nous notons :

C’est le nombre minimum d’éclatements nécessaires pour séparer des branches indexées par (ou encore, est la hauteur de la

bifurcation correspondant à ).

Pour , nous notons également :

Lorsque est strictement positif, il existe un plus petit majorant strict dans défini par :

et on a .

La bifurcation correspondant à est la bifurcation

qui précède celle correspondant à dans l’arbre d’éclatements, et

est la longueur de la branche

entre ces deux bifurcations (ou encore la différence des hauteurs des

bifurcations et ).

Lorsque , est une partie maximale de , et elle correspond à une première bifurcation de l’arbre. Dans tous les cas, nous posons :

Constatons enfin que l’ensemble des parties de vérifie les propriétés suivantes :

- si alors possède au moins deux éléments ;

- si alors est vide,

ou ou

et la fonction définie sur est à valeurs dans les entiers naturels.

Réciproquement, à partir de , nous pouvons reconstituer la famille des multiplicités en posant :

1.2.2 Le cas général

Considérons maintenant un bouquet à branches. Par analogie avec le cas précédent, nous dirons qu’une partie de est un rameau associé au bouquet si :

- possède au moins deux éléments ;

- pour tout avec

et : .

Avec cette définition, la partie totale est donc toujours un rameau. De plus, les notions de rameau et de bifurcation sont les mêmes pour un bouquet de courbes lisses - mise à part éventuellement la partie totale (voir la remarque 1.9). En particulier, la famille des rameaux vérifie les propriétés suivantes :

- un rameau possède au moins deux éléments ;

- si alors est vide,

ou , ou .

Pour , nous posons comme précédemment :

Constatons que la fonction est strictement décroissante. Lorsque n’est pas la partie totale, possède un plus petit majorant strict dans , et on pose : . Pour la partie totale, on pose : . Nous avons alors de nouveau, pour des indices distincts :

| (1) |

Nous dirons que est l’arbre associé au bouquet.

Definition 1.7

Une famille de parties de est une espèce d’arbre à branches si elle vérifie les conditions :

- la partie totale appartient à ;

- toute partie a au moins deux éléments ;

- si , alors est vide, ou ou .

Definition 1.8

Un arbre est un couple formé d’une espèce d’arbre à branches et d’une fonction sur à valeurs rationnelles, avec pour .

Nous pouvons dire que donne l’altitude du premier rameau et les dimensions de l’arbre. On démontre facilement qu’un arbre est l’arbre associé à un bouquet, et ce bouquet est un bouquet de courbes méromorphes (resp. lisses) lorsque est à valeurs dans (resp. dans ).

Remarque 1.9

Dans le cas d’un bouquet de courbes lisses, l’arbre contient la même information que le couple . En effet, ceux-ci coïncident lorsque . Et quand , au moins deux courbes du bouquet coupent l’axe des en des points distincts i.e. pour un couple ; par suite, .

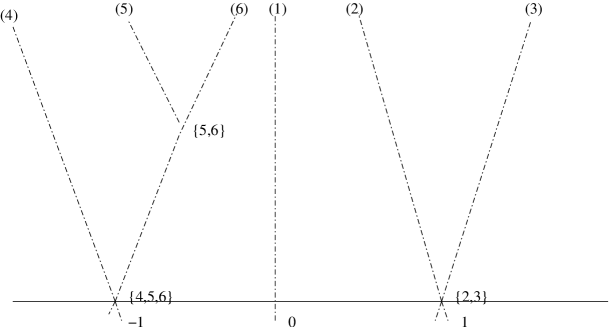

Exemple 1.10

L’arbre associé au bouquet de courbes lisses considéré dans l’exemple 1.6 est de l’espèce suivante :

et la fonction associée est définie par :

1.3 L’algèbre magique associée à une espèce d’arbre

1.3.1 Décomposition des matrices symétriques de

À une partie de de cardinal au moins égal à deux, nous associons la matrice magique exceptionnelle symétrique, de somme nulle, définie par :

Cette notation est motivée par le fait suivant.

Proposition 1.11

Soit la matrice magique associée à un bouquet à branches, et l’arbre associé à ce bouquet. Alors :

Dans la suite, désignera toujours la matrice identité de taille .

Corollaire 1.12

Soit une matrice magique exceptionnelle, symétrique, à coefficients rationnels. Il existe un arbre tel que :

avec

Remarque 1.13

Ce corollaire reste valable lorsque la matrice est à coefficients dans ou , la fonction étant alors à valeurs dans ou .

1.3.2 L’algèbre magique associée à une espèce d’arbre

Étant fixée une espèce d’arbre , nous étudions ici l’algèbre engendrée par les matrices , . Donnons d’abord quelques propriétés des matrices .

Formulaire 1.14

Soit et deux parties de de cardinal et au moins égal à deux. Alors :

- si ;

- si .

Afin de diagonaliser , fixons maintenant quelques notations.

Notation 1.15

Soit et sa base canonique. Pour une partie de de cardinal , notons : , et .

Nous convenons d’identifier un endomorphisme de et sa matrice dans la base canonique. Constatons que : si , et sinon. Il vient alors aisément :

où désigne le complémentaire de . En particulier, est diagonalisable dans ; ses valeurs propres sont et , et les sous-espaces propres correspondants sont respectivement et .

Donnons deux conséquences de ces résultats.

Proposition 1.16

Soit une espèce d’arbre.

(i) Le -espace vectoriel de base est une -algèbre commutative de matrices magiques symétriques, de somme nulle, diagonalisables.

(ii) Le -espace vectoriel de base est une -algèbre commutative de matrices magiques symétriques, diagonalisables.

Nous dirons que la -algèbre définie au est la -algèbre magique associée à l’espèce d’arbre .

Preuve. Constatons que toutes les matrices , , sont diagonalisables dans une même base (puisque elles sont diagonalisables et commutent entre elles.)

Pour démontrer que les matrices données sont indépendantes, nous vérifions d’abord que est un vecteur propre de qui est dans le noyau de toutes les matrices . Il reste alors à montrer que pour tout élément maximal d’une sous-famille , il existe un vecteur propre de associé à la valeur propre et qui soit dans le noyau de pour , . Cela résulte aisément du fait suivant : pour tout élément , on peut construire un vecteur qui soit un vecteur propre de , , associé à la valeur propre lorsque et à la valeur propre sinon.

Lorsque est minimal, on constate en effet que tout vecteur non nul de convient (et puisque est supérieur ou égal à , étant une espèce d’arbre). Lorsque n’est pas minimal, notons les minorants stricts maximaux de dans et le complément dans : est la réunion disjointe : . Si n’est pas vide222C’est en particulier le cas lorsque , nous avons la décomposition :

Si au contraire est vide, nous avons :

Dans les deux cas, le vecteur convient.

Proposition 1.17

Soit une espèce d’arbre et une matrice de la -algèbre magique associée. Alors est diagonalisable et ses valeurs propres sont et :

Explicitons le cas particulier de la matrice magique associée à un bouquet passant par l’origine (Définition 1.1). Dans ce cas, est la bifurcation maximale de l’arbre associé au bouquet ; en particulier, et le noyau de la matrice magique correspondante est avec . Nous avons alors : où .

Corollaire 1.18

Soit la matrice magique associée à un bouquet de branches (resp. de courbes lisses) passant par l’origine et l’arbre associé. Alors induit un automorphisme de dont les valeurs propres sont les rationnels (resp. les entiers) strictement positifs :

Exemple 1.19

Dans le cas du bouquet considéré à l’exemple 1.6, les valeurs propres de la matrice magique associée sont : .

1.4 La matrice magique généralisée associée à un bouquet de branches avec multiplicités

À un bouquet de branches avec multiplicités (Définition 1.3), nous associons ici une matrice carrée qui généralise la notion de matrice magique d’un bouquet de branches.

Definition 1.20

La matrice magique généralisée associée au bouquet de branches avec multiplicités défini par le polynôme est la matrice carrée à lignes et colonnes , à coefficients rationnels définis par : pour , et .

En général, cette matrice n’est bien sûr ni magique, ni symétrique. Toutefois, la somme des coefficients de chacune de ses colonnes est nulle. Nous avons aussi l’identité matricielle :

où est la matrice magique associée au bouquet de branches sous-jacent. Cette relation permet d’étendre à la matrice les résultats sur obtenus au paragraphe 1.3.

Soit une famille d’entiers naturels non nuls. À une partie de de cardinal au moins égal à deux, nous associons la matrice définie par :

Proposition 1.21

Soit la matrice magique généralisée associée à un bouquet de branches avec multiplicités, et l’arbre associé au bouquet de branches sous-jacent. Alors :

C’est une conséquence directe de la proposition 1.11 et de l’identité matricielle reliant et . Constatons que le formulaire 1.14 se généralise aussi.

Formulaire 1.22

Soit et deux parties de de cardinal et au moins égal à . Alors :

- si : ;

- si :

où pour toute partie de , désigne la somme .

De plus, avec les notations 1.15, le noyau de est avec , et le sous-espace propre associé à la valeur propre est . En particulier, est diagonalisable.

Proposition 1.23

Soit la matrice magique généralisée associée à un bouquet de branches avec multiplicités passant par l’origine et l’arbre associé. Alors induit un automorphisme de dont les valeurs propres sont les rationnels strictement positifs :

Ce résultat s’obtient de la même manière que dans le cas réduit ; nous ne recopions pas, ici, sa démonstration détaillée.

1.5 Le cas particulier des germes irréductibles

Nous détaillons ici les constructions et résultats précédents dans le cas d’un bouquet de branches associé à une courbe irréductible, transverse à l’axe des , et définie par un polynôme (irréductible) unitaire de degré en .

D’après le théorème de Newton-Puiseux, se factorise dans :

où et est une racine primitive -ème de l’unité ; nous posons alors pour . Les multiplicités d’intersection s’expriment alors simplement en fonction des exposants caractéristiques de la courbe définie par . Rappelons qu’ils sont définis à partir de de la façon suivante : et pour , . On pose alors : , , et , . En particulier, nous avons , pour , , , et se décompose en une somme :

où est inversible pour . Les multiplicités d’intersection , , sont alors données par :

Remarquons alors que la matrice magique associée au bouquet vérifie la propriété suivante : les coefficients sont constants le long des ‘petites diagonales’ , . De plus, un calcul facile montre que les termes diagonaux sont tous égaux à .

Exemple 1.24

Si et , alors , , , , et . La matrice magique associée au bouquet est alors :

Nous allons maintenant expliciter l’arbre associé au bouquet. Lorsque , l’espèce d’arbre est réduit à la partie totale et . Supposons maintenant que soit au moins égal à . La famille est alors constituée de et des parties , , et pour , définies par :

En d’autres termes, est l’ensemble des indices tels que pour tout , le reste de la division euclidienne de par soit égal à . Ainsi , est la réunion disjointe des parties ,…, , et pour , , est la réunion disjointe de .

La fonction est définie par et pour (indépendamment de la valeur des indices ).

Il résulte alors directement du corollaire 1.18 que l’endomorphisme de induit par la matrice magique a pour valeurs propres :

2 Division par l’idéal jacobien

2.1 Préliminaires

Soit un bouquet à branches passant par l’origine (Définition 1.1) ; en particulier, les polynômes et sont premiers entre eux dans .

Notons et les espaces de polynômes de degré en strictement inférieur à , à coefficients dans et respectivement, et les sous-espaces de polynômes de degré strictement inférieur à . Remarquons alors que la famille de polynômes :

forme une base du -espace vectoriel . En particulier, l’espace s’identifie à l’hyperplan de : , et nous avons les décompositions : , avec .

Comme et sont premiers entre eux, l’équation :

admet une unique solution dans pour tout . Lorsque avec , cette solution est dans et elle s’obtient par résolution d’un système de Cramer. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons expliciter cette solution en travaillant dans la base . À cette fin, introduisons maintenant une filtration naturelle sur les espaces , , et .

Considérons la filtration décroissante du corps définie par : pour . Nous munissons alors les espaces et des filtrations :

définies par le ‘poids’ :

Ces filtrations induisent bien sûr à leur tour des filtrations sur et en posant, pour tout : et . Pour , notons encore (resp. , , ) le sous-espace de (resp. , , ) formé des éléments de valuation strictement supérieure à .

Remarque 2.1

(i) Les polynômes , , interviennent bien sûr dans la formule d’interpolation de Lagrange ; en particulier, si alors est sa décomposition dans la base .

(ii) Il est aisé de constater que est inclu dans lorsque le bouquet défini par passe par l’origine.

(iii) Avec les notations introduites au paragraphe 1.3.2, le terme de degré du gradué associé à la filtration de , , s’identifie à pour ; de même, s’identifie à .

Pour un élément de , nous noterons enfin sa partie initiale en degré .

2.2 La résolution de l’équation

Ce paragraphe est consacré à l’étude de l’équation :

| (2) |

lorsque définit un bouquet passant par l’origine, avec ou sans multiplicités.

2.2.1 Le cas d’un bouquet à branches

La résolution de l’équation (2) s’appuie sur le résultat suivant.

Lemme 2.2

Soit un polynôme réduit de degré . Soit un élément de . Toute solution dans de l’équation : vérifie : , et :

Preuve. Posons . Après division par , l’équation (2) s’écrit :

Nous en déduisons d’abord : . Par ailleurs, nous avons la décomposition :

| (3) |

pour tout . En substituant dans le système, nous obtenons alors :

D’où l’assertion.

Definition 2.3

Soit un polynôme réduit de degré . La matrice magique complète associée au bouquet défini par est la matrice magique de taille , symétrique, de somme nulle, à coefficients dans , de terme général : pour .

Si et sont les matrices colonnes formées respectivement par les coordonnées de et dans la base de , nous avons alors l’identité matricielle :

En particulier, on peut expliciter la solution de l’équation (2) lorsque ce système linéaire est inversible.

Proposition 2.4

Soit un polynôme réduit définissant un bouquet passant par l’origine. La matrice magique complète associée induit un automorphisme de noté . De plus, le gradué du morphisme inverse est de degré et s’identifie à où est la restriction à de l’endomorphisme de induit par la matrice magique associée au bouquet.

Preuve. Pour , nous posons : , où est de valuation nulle. Nous avons alors :

Par suite, la matrice se décompose en la somme : , où est une matrice magique, symétrique, de somme nulle, à coefficients dans , de valuation333Cette valuation est positive ou nulle lorsque nous avons affaire à un bouquet de branches méromorphes. strictement supérieure à .

Comme la restriction de à est un endomorphisme inversible (Corollaire 1.18), la matrice induit donc un automorphisme de d’inverse :

où désigne un endomorphisme de dont la matrice dans la base a ses coefficients de valuation strictement positive. Sous les identifications faites à la remarque 2.1, le gradué associé au morphisme est bien de degré , et : .

Corollaire 2.5

Soit un polynôme réduit définissant un bouquet passant par l’origine. Notons et les matrices magiques associées. Pour appartenant à , la solution dans de l’équation est donnée par :

où . En particulier :

Plus précisément, si , alors .

Remarque 2.6

(i) Lorsque est de degré supérieur ou égal à , la solution dans de l’équation (2) se déduit bien sûr du résultat précédent, en remplaçant par son reste dans la division par . En particulier, pour résoudre l’équation , on appliquera la proposition précédente à avec .

(ii) Lorsque tous les éléments appartiennent au corps intermédiaire pour un certain entier naturel , nous pouvons remplacer dans tous les calculs précédents par ; les valuations sont alors à valeurs dans . En particulier si est un bouquet de courbes lisses passant par l’origine, tout se passe dans le corps .

Précisons le corollaire précédent dans le cas d’un polynôme distingué réduit (Exemple 1.2).

Corollaire 2.7

Soit un polynôme distingué, réduit, de degré . Notons le p.p.c.m des degrés de ses facteurs irréductibles. Alors, pour tout :

Preuve. En effet, pour tout élément , la solution du système -linéaire est bien dans .

Comme exemple d’application, prenons , qui appartient à . Nous obtenons alors :

En se servant de la remarque 2.1, nous en déduisons que appartient à l’idéal jacobien. C’est là l’idée de la première démonstration de cette appartenance dans un manuscrit non publié du premier auteur ([2]). Pour généraliser ce résultat à un germe de courbe à singularité isolée, c’est-à-dire lorsque est le produit d’un polynôme distingué réduit par une unité, il convient d’itérer le corollaire et d’utiliser le théorème d’annulation de Krull.

2.2.2 Le cas d’un bouquet avec multiplicités

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la résolution de l’équation :

| (4) |

lorsque le polynôme définit un bouquet de branches avec multiplicités, passant par l’origine (Définition 1.3). Comme et avec et premiers entre eux dans [], il y a encore existence et unicité d’un couple solution pour l’équation (4) lorsque . La résolution de cette équation fait aussi intervenir une matrice carrée à coefficients dans .

Definition 2.8

Soit un polynôme définissant un bouquet de -branches avec multiplicités. Sa matrice magique complète associée est la matrice de taille dont la somme des termes de chacune de ses colonnes est nulle, à coefficients dans , de terme général : pour .

Énonçons le pendant du corollaire 2.5.

Proposition 2.9

Soit un polynôme définissant un bouquet avec multiplicités, passant par l’origine. Soit et les matrices associées. Pour tout appartenant à , la solution dans de l’équation est donnée par :

où . En particulier :

Plus précisément, si , alors .

Preuve. Nous conservons les notations du paragraphe 2.1 ; en particulier : , et avec . Après division par , l’équation (4) devient :

À nouveau, nous avons : , , et :

Par suite :

Si et sont les matrices colonnes des coordonnées de et , cette identité s’écrit : . De la même manière que lors de la preuve de la proposition 2.4, nous avons la décomposition : , où est la matrice magique généralisée associée au bouquet de branches avec multiplicités défini par (Définition 1.20), et est une matrice à coefficients dans de valuation strictement supérieure à . Comme la restriction de à est inversible (Proposition 1.23), la matrice induit un endomorphisme inversible de dont le gradué s’identifie à .

Corollaire 2.10

Soit un polynôme distingué de degré . Notons le p.p.c.m des degrés de ses facteurs irréductibles. Pour tout rationnel :

2.3 L’opérateur

Ce paragraphe est consacré à l’étude de l’opérateur que nous allons définir maintenant. Son utilité sera patente dans la partie 3.

Definition 2.11

Soit un polynôme réduit définissant un bouquet de branches. À tout , on associe défini par :

où est la solution dans de l’équation .

Les résultats obtenus au paragraphe précédent vont bien évidemment nous permettre de préciser . Faisons d’abord une remarque préliminaire.

Lemme 2.12

Soit un polynôme réduit définissant un bouquet de branches. Soit et la solution dans de l’équation . Alors :

où est la décomposition de dans la base .

Preuve. En utilisant que , , nous obtenons les identités :

| (5) |

Par ailleurs, nous avons : (Lemme 2.2). Il vient alors : , et donc : L’assertion en résulte sans peine.

Proposition 2.13

Soit un polynôme définissant un bouquet passant par l’origine et la matrice magique associée. Pour tout rationnel , l’opérateur induit un endomorphisme de . De plus :

sous l’identification de avec .

Preuve. Notons , , , et , les matrices colonnes formées respectivement par les coordonnées de , de et de leur dérivées partielles en dans la base de . D’après la preuve de la proposition 2.4 et l’identité : (Lemme 2.2), nous avons : où est la matrice magique associée au bouquet et est une matrice à coefficients de valuation strictement positive. En dérivant, il vient :

avec à coefficients de valuation strictement positive. En particulier, si appartient à , alors y appartient aussi. De plus, si et désignent les formes initiales en degré des matrices colonnes et , nous avons alors : , et avec le lemme précédent : .

Intéressons-nous maintenant au cas d’un bouquet de branches avec multiplicités passant par l’origine, défini par . D’après ce qui a été expliqué au paragraphe 2.2.2, est encore bien défini comme endomorphisme de .

Les résultats de la proposition précédente s’étendent sans peine.

Proposition 2.14

Soit un polynôme définissant un bouquet de branches avec multiplicités, passant par l’origine. Notons la matrice magique généralisée associée et la matrice magique associée au bouquet de branches sous jacent. Pour tout rationnel , l’opérateur induit un endomorphisme de . De plus :

sous l’identification de avec .

Preuve. Nous reprenons les notations utilisées lors de la preuve de la proposition 2.13 ; posons encore et . Le calcul mené au lemme 2.12 conduit à : , puis :

| (6) |

En particulier, la solution de l’équation est aussi la solution de . D’après le lemme 2.2, nous avons donc : , où est la matrice colonne des coordonnées de , et est une matrice à coefficients dans de valuation strictement positive. Par ailleurs, d’après la preuve de la proposition 2.9, nous avons aussi : , et donc encore :

où et sont des matrices à coefficients de valuation strictement positive.

À partir de l’identité (6), nous en déduisons alors que le vecteur colonne des coordonnées de est donné par la somme :

où est une matrice à coefficients de valuation strictement positive. En conséquence, appartient bien à lorsque , et sa forme initiale en degré est : , où .

2.4 La résolution de l’équation

Soit un polynôme réduit. Dans ce paragraphe, nous nous proposons d’étudier l’équation :

| (7) |

pour donné dans . Nous savons que cette équation admet une unique solution dans . Avant de la déterminer précisément dans le cas d’un bouquet passant par l’origine, fixons quelques notations.

Notation 2.15

Étant donné un bouquet à branches passant par l’origine, nous notons : , , , et .

Proposition 2.16

Soit un polynôme réduit définissant un bouquet passant par l’origine.

(i) Pour tout appartenant à , la solution dans de l’équation est donnée par :

où , , et désigne l’endomorphisme de induit par la matrice magique de , symétrique, de terme général : , .

En particulier, pour tout :

(ii) Soit un élément de avec et . Alors appartient à .

Preuve. Posons avec . En divisant l’équation par puis en utilisant l’identité : , nous obtenons :

Par unicité de la décomposition en éléments simples, l’identification fournit :

| (8) |

Après élimination des , l’équation devient :

En utilisant l’identité (3) page 3, il vient finalement :

Si et désignent encore les matrices colonnes formées par les coordonnées de et dans la base de , cela se réécrit : , où est la matrice magique complète associée au bouquet. Par ailleurs, nous remarquons que l’image de est contenue dans . Grâce à la proposition 2.4, nous obtenons alors l’expression de annoncée.

Observons maintenant que est de valuation supérieure ou égale à . Comme la valuation des termes de la matrice de l’endomorphisme dans la base est au moins égale à (Proposition 2.4), nous en déduisons que : et ; d’où la seconde assertion.

Montrons maintenant le second point. Compte-tenu des identités (5) et (8), nous avons :

Par suite :

Remarquons alors que, pour des indices et distincts, la valuation de est égale à ; quant à celle de , elle est supérieure ou égale à . Avec la remarque 2.1, nous en déduisons alors que : . D’où : , puis : . La partie s’ensuit.

Le corollaire 2.7 a son pendant.

Corollaire 2.17

Soit un polynôme distingué réduit.

(i) Pour tout :

En particulier, est contenu dans l’idéal jacobien .

(ii) Soit un élément de avec et . Alors appartient à .

Remarque 2.18

Si l’on souhaite étendre ces résultats au cas d’un polynôme de degré supérieur ou égal à , il convient d’abord de le décomposer selon les puissances successives de : avec , . Il s’agit ensuite de trouver une minoration convenable des poids des , pour : en fonction de la donnée . Par exemple, si est un polynôme de degré strictement inférieur à , alors : , et nous pouvons minorer les poids de et à l’aide des valuations des et , , et des multiplicités d’intersection des branches du bouquet, en utilisant les identités :

Après calcul, nous trouvons : , et le poids est supérieur ou égal à :

On peut alors appliquer la proposition 2.16 à et le corollaire 2.5 à .

Exemple 2.19

À partir du corollaire 2.17 et de la remarque précédente, nous sommes en mesure de préciser une puissance de l’idéal maximal contenue dans l’idéal jacobien d’un germe de courbe à singularité isolée en fonction des multiplicités des composantes irréductibles et des multiplicités d’intersection des composantes entre elles. Cette puissance ne dépend donc que du type topologique du germe, et elle est meilleure444C’est-à-dire plus petite que le nombre de Milnor, , qui convient toujours.

3 Un multiple de la -fonction

3.1 Préliminaires

3.1.1 Le polynôme de Bernstein

Notons l’anneau des germes de fonctions holomorphes à l’origine de l’anneau des germes d’opérateurs différentiels à coefficients dans et

Étant donné un germe de fonction holomorphe, nous considérons le -module libre de rang un, , muni de sa structure naturelle de -module. D’après [4], il existe un polynôme non nul et un opérateur réalisant dans l’équation fonctionnelle :

Le polynôme unitaire de plus petit degré réalisant une telle équation est appelé polynôme de Bernstein de ou -fonction de . Nous renvoyons le lecteur aux travaux de B. Malgrange ([5], [1]), A. N. Varchenko ([7]) et T. Yano ([8]) sur ce sujet.

Nous supposons maintenant que s’annule à l’origine et définit un germe de singularité isolée. Son polynôme de Bernstein est alors de la forme où est le polynôme minimal de l’action de sur le -module de type fini :

ou sur sa cohomologie de de Rham :

qui est alors un -espace vectoriel de dimension , le nombre de Milnor de la singularité (voir [5]).

Nous supposerons de plus que est un polynôme distingué réduit de de degré . D’après le théorème de Newton-Puiseux, il s’écrit : dans pour l’entier égal au p.p.c.m. des degrés des facteurs irréductibles de . Dans cette partie, nous allons construire un multiple du polynôme de Bernstein de qui ne dépend que de et de la famille des multiplicités d’intersection des branches deux-à-deux. Lorsque est la multiplicité555C’est-à-dire lorsque l’axe des est transverse à . de , ce multiple ne dépend alors que du type topologique du germe de courbe défini par .

Dans cette construction, nous n’utiliserons pas la cohomologie de de Rham invoquée ci-dessus. Par contre, nous verrons que cette cohomologie est engendrée par les classes d’éléments de la forme et avec dans .

3.1.2 La transformation de Tchernhaus

Soit un polynôme distingué, réduit, et sa décomposition dans . Nous rappelons que désigne la somme . Posons :

Nous constatons que le rationnel coïncide avec . C’est une conséquence des deux inégalités suivantes :

- pour : puisque ;

- pour : ayant .

Nous en déduisons que le polynôme défini par :

est de poids strictement supérieur à . Nous faisons alors le changement de coordonnées : . Pour ne pas alourdir les notations, nous appelons toujours et ces nouvelles coordonnées et nous supposerons désormais que est nul. En particulier, nous avons alors :

avec .

Pour , notons le coefficient de dans le développement de ; alors : . Constatons enfin que le premier côté du polygone de Newton de a pour équation : dans les coordonnées , et que la restriction de à ce côté est le polynôme quasi-homogène : .

3.1.3 La division selon le premier côté du polygone de Newton

Introduisons maintenant la fonction de poids associée au premier côté du polygone de Newton de . Pour tout non nul, nous posons :

La filtration de associée est définie alors en posant, pour tout : - avec la convention : . Notons aussi .

Nous avons bien sûr : . D’autre part, la relation suivante permet de comparer les poids et val d’un élément de .

Lemme 3.1

Pour tout :

En particulier : dès que .

Preuve. Comme pour tout indice tel que , nous avons : pour . Ayant de plus (voir la remarque 2.1), le résultat s’ensuit.

Pour tout , nous avons l’identité :

| (9) |

En particulier, pour :

| (10) |

Enfin, le résultat suivant s’obtient très facilement, en suivant pas-à-pas l’algorithme de la division.

Lemme 3.2

Soit un polynôme non nul. La division euclidienne de par fournit :

| (11) |

où , et vérifient : , , et .

3.2 La montée des poids

Dans ce paragraphe, nous donnons les lemmes techniques sur lesquels s’appuit la détermination d’un multiple du polynôme de Bernstein de . La méthode utilisée - la ‘montée des poids’ - est classique pour traiter ce problème (voir [3] par exemple).

Nous considérons trois classes d’éléments dans :

classe A : les éléments de la forme avec et ;

classe B : les éléments de la forme avec et ;

classe C : les éléments de la forme avec et .

Comme est contenu dans (Remarque 2.1), la classe A (resp. C) est l’ensemble (resp. ). En ce qui concerne un élément de la classe B, n’appartient pas - en général - à l’idéal jacobien ; pour ces éléments, nous ne pourrons faire que le premier pas de la division par cet idéal, selon le premier côté du polygone de Newton.

3.2.1 Montée des poids en classe A

Lemme 3.3

Soit avec . Alors :

avec où désigne l’ensemble des valeurs propres de l’endomorphisme diagonalisable .

Preuve. D’après le corollaire 2.7, il existe et tels que : . Par suite :

Nous pouvons écrire : avec et tel que . Pour tout nombre complexe , nous avons alors :

avec . D’après la proposition 2.13, nous savons que appartient à . On conclut en itérant la formule précédente lorsque parcourt .

Nous rappelons que, grâce au corollaire 1.18, l’ensemble est complète-ment déterminé par l’arbre associé au bouquet défini par .

3.2.2 Montée des poids en classe B

Lemme 3.4

Soit avec . Alors :

3.2.3 Montée des poids en classe C

Lemme 3.5

Soit avec . Alors :

où désigne le polynôme minimal de .

Preuve. Nous procédons de la même manière qu’au lemme 3.3, après décalage de en . D’après le corollaire 2.7, il existe et tels que : ; par suite :

Nous pouvons écrire: avec et . Pour tout nombre complexe , nous avons donc :

avec . Constatons que : . L’assertion s’obtient alors en itérant la formule précédente, parcourant l’ensemble des valeurs propres de .

3.3 Résultat des courses

3.3.1 Les polynômes et

Un multiple grossier convenant à tous les éléments en classe A est le produit des polynômes lorsque parcourt avec . Par itération du lemme 3.3 puis application du corollaire 2.17, nous obtenons :

| (12) |

Ce multiple ne dépend que de et des multiplicités d’intersection .

Un multiple plus fin, , s’obtient en prenant le produit de ces mêmes polynômes lorsque parcourt l’ensemble :

En général, ce multiple ne dépend pas que du type topologique du germe de courbe défini par (par exemple, penser à quasi-homogène et semi-quasi-homogène). Nous avons alors :

3.3.2 Les polynômes et

Nous rappelons que pour (Lemme 3.1). Pour définir un multiple grossier, nous considèrerons alors tous les poireaux : avec et . Nous notons donc le produit des facteurs correspondants. On remarquera que la plus petite valeur propre non nulle de la matrice magique associée à est , et que d’autre part, est la valuation du reste de la division par du polynôme avec . On peut donc récrire comme le produit des facteurs lorsque parcourt les valuations de ces éléments .

Pour un multiple plus fin, nous ne considérerons que les poids avec , et .

3.3.3 Le polynôme

Constatons que pour tout , l’élément appartient à . Cela résulte de la décomposition : établie au corollaire 2.17, et de l’identité :

Pour avoir un multiple grossier en classe C, nous prendrons le produit des polynômes pour tous les poids parcourant avec . Le fait qu’il n’apparaisse en classe C que des éléments de poids strictement supérieur à est une conséquence du lemme 3.4.

3.3.4 Un multiple de la -fonction

Notons l’ensemble des valeurs propres non nulles de la matrice magique associée à . D’après la proposition 2.13, le polynôme minimal de l’action de sur est alors : . Nous rappelons encore la définition des multiples grossiers en chaque classe :

où est le p.p.c.m des degrés des facteurs irréductibles de , et sont des entiers naturels.

Théorème 3.6

Soit un polynôme distingué, réduit, de degré et de multiplicité . Le polynôme est un multiple du polynôme de Bernstein de ne dépendant que du type topologique du germe de courbe plane défini par .

Preuve. À partir de l’élément de la classe B, nous sommes en mesure de faire monter les poids en utilisant les lemmes 3.4 ou 3.5. Lors de leur utilisation, nous avons besoin de comparer les poids de deux éléments de la forme et ; pour que ça colle, nous devons poser:

et faire monter le poids des termes rencontrés. Nous pouvons remarquer que s’il y a égalité : , et si le facteur divise , la multiplication par suffit pour faire monter le poids des deux éléments. Nous obtenons alors :

et on conclut à l’aide de l’identité (12).

Remarque 3.7

Nous rappelons que M. Saito montre dans [6] que les racines du polynôme de Bernstein d’un germe réduit sont strictement comprises entre et . On peut donc tronquer les polynômes donnés pour obtenir un multiple plus petit. Nous n’avons pas réussi, pour le moment, à retrouver explicitement ces inégalités par notre méthode.

Références

- [1] Bony J.-M., Polynômes de Bernstein et monodromie (d’après B. Malgrange), Séminaire Bourbaki (1974/1975), Exp. No. 459, pp. 97–110.

- [2] Briançon J., À propos d’une question de J. Mather, Université de Nice-Sophia Antipolis (1972).

- [3] Briançon J., Granger M., Maisonobe Ph., Miniconi M., Algorithme de calcul du polynôme de Bernstein : cas non dégénéré, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 39 (1989) 553–610.

- [4] Kashiwara M., -functions and holonomic systems, Invent. Math. 38 (1976) 33–53.

- [5] Malgrange B., Le polynôme de Bernstein d’une singularité isolée, Lecture Notes in Math., Vol. 459, Springer, Berlin, 1975, pp. 98–199.

- [6] Saito M., On microlocal -function, Bull. Soc. math. France 122 (1994) 163–184.

- [7] Varchenko A. N., Gauss-Manin connection of isolated singular point and Bernstein polynomial, Bull. Sci. Math. 104 (1980) 205–223.

- [8] Yano T., On the theory of -functions, Publ. Res. Inst. Math. Sci. 14 (1978) 111–202.