Representation of finite connectivity spaces

Abstract — After recalling the definition of connectivity spaces and some of their main properties, a way is proposed to represent finite connectivity spaces by directed simple graphs. Then a connectivity structure is associated to each tame link. It is showed that all spaces of a certain class (the iterated Brunnian ones) admit representations by links. Finally, I conjecture that every finite connectivity space is representable by a link.

Résumé — Représentation des espaces connectifs finis — Après avoir rappelé la définition des espaces connectifs et certaines de leurs principales propriétés, nous proposons une façon de représenter les espaces connectifs finis par des graphes simples orientés, puis nous associons à tout entrelacs une structure connective. Nous montrons que tout espace d’une certaine classe (les espaces brunniens itérés) admet une représentation par entrelacs, et nous conjecturons finalement que tout espace connectif fini est représentable par entrelacs.

Keywords — Connectivity space. Graph. Link. Borromean. Brunnian. Conjecture.

Mots clés — Espace connectif. Graphe. Entrelacs. Borroméen. Brunnien. Conjecture.

MSC 2000 — 57M25, 54A05.

| Il est remarquable qu’une figure aussi simple que celle du nœud borroméen n’ait pas servi de départ à – une topologie |

Jacques Lacan [1]

Introduction

À notre connaissance, la notion d’espace connectif a d’abord été introduite en 1981 par Börger [2, 3], dans le cadre de la théorie des catégories. Elle a été redécouverte, de façon indépendante, en 1988 par Matheron et Serra [4] dans le cadre de leurs recherches en morphologie mathématique, puis par nous-même en 2003 [5, 6], à partir d’une réflexion sur la nature topologique du jeu de go.

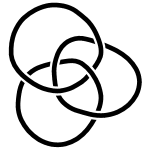

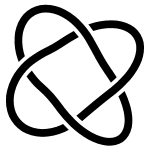

Or, l’une des structures connectives parmi les plus simples, si elle n’est pas celle d’un espace topologique ni celle d’un graphe, présente une analogie évidente avec l’entrelacs borroméen (figure 1). Dans cet article, nous nous proposons de donner une forme mathématique précise à cette analogie en associant à tout entrelacs un espace connectif fini (section 3). Nous montrons alors que toutes les structures connectives que nous appelons brunniennes itérées sont associées à des entrelacs, et nous conjecturons finalement (section 3.1) que toute structure connective finie est celle d’un entrelacs.

Auparavant, afin de disposer d’outils permettant une description aussi simple que possible des espaces connectifs, nous introduisons dans la section 2 les notions de partie connexe irréductible (section 2.1), de graphe générique (section 2.2), et de familles connectivement libres de parties d’un ensemble (section 2.3). Nous signalons aussi certains résultats quant au dénombrement des espaces connectifs finis ayant au plus six points, notamment ceux obtenus en 2002 par Wim van Dam [7, 8] qui donne en particulier lieu à une suite de nombres premiers dont les cinq premiers termes — les seuls connus à ce jour — présentent une progression très rapide [9].

La section 1 rappelle la définition de la catégorie des espaces connectifs et ses principales propriétés.

L’article est illustré par plusieurs figures. Toutes les représentations d’entrelacs ont été produites à l’aide du logiciel KnotPlot de Robert G. Scharein [10].

Notations utilisées. Pour tout ensemble , on note l’ensemble des parties de , et le cardinal de . On note l’ensemble . Etant donné un ensemble de parties d’un ensemble , on notera l’ensemble de ces parties ayant au moins deux éléments : . Pour tout ensemble , on pose . Les symboles d’inclusion et sont pris au sens large.

1 Rappels sur les espaces connectifs

Définition 1 (Espaces connectifs)

Un espace connectif est un couple formé d’un ensemble et d’un ensemble de parties non vides de tel que

L’ensemble est le support de , l’ensemble est une structure connective sur et ses éléments sont les parties connexes ou parties connectées de l’espace connectif . Nous dirons d’un espace connectif qu’il est intègre si tout singleton est connecté. Un morphisme connectif, ou application connective, d’un espace connectif vers un autre est une application telle que :

Dans la suite de cet article, tous les espaces connectifs considérés seront supposés intègres. Pour un tel espace , est entièrement déterminé par la donnée de , puisque , tandis que est déterminé par la donnée de et de , puisque .

Théorème 1 (Composantes connexes)

Pour tout espace connectif (intègre) non vide, les composantes connexes, c’est-à-dire les parties connexes maximales, forment une partition.

Démonstration. L’espace étant intègre, tout point appartient à une partie connexe maximale, à savoir l’union des connexes qui contiennent ce point. De plus, les parties connexes maximales sont trivialement deux à deux disjointes.

Proposition 2

Ordonné par l’inclusion, l’ensemble des structures connectives (intègres) sur un ensemble donné de points constitue un treillis complet.

La catégorie des espaces connectifs intègres constitue en fait ce que nous avons appelé une catégorie à treillis de structures [6], de sortes qu’elle admet toutes limites et colimites. C’est une catégorie topologique, non cartésienne fermée [3] mais monoïdale fermée [5, 11, 6].

De la propositon précédente, il découle que tout ensemble de parties de est contenue dans une plus petite (plus fine) structure connective (intègre) sur . Le théorème suivant (dans lequel désigne le plus petit ordinal infini) conduit à appeler la structure connective (intègre) engendrée par .

Théorème 3 (Engendrement des structures connectives)

Soit un ensemble, et un ensemble de parties de . Il existe un ordinal inférieur ou égal à tel que

où, pour tout ordinal , est l’application de dans lui-même définie par induction pour tout par

Démonstration. Voir [5], p. 11 - 13.

Définition 2

L’union brunnienne d’une famille non vide d’espaces connectifs non vides est l’espace connectif de support (union disjointe des supports ), et dont la structure connective est obtenue en ajoutant aux connexes des la partie pleine du nouvel espace : .

Définition 3

Pour tout entier , on appelle espace brunnien à points l’union brunnienne de espaces réduits à un point. On appelle en particulier espace borroméen l’espace brunnien à trois points. On appelle structure brunnienne (resp. borroméenne) la structure connective de ces espaces.

Ainsi, l’espace brunnien à points est l’espace dont le support comporte points et dont la structure connective est la structure brunnienne caractérisée par .

Espaces brunniens itérés. On définit par récurrence les espaces brunniens d’ordre : un espace brunnien d’ordre est un espace réduit à un point; pour tout , un espace brunnien d’ordre est l’union brunnienne d’un espace brunnien d’ordre et d’un ou plusieurs autres espaces brunniens d’ordres inférieurs ou égaux à .

2 Représentation par graphes simples orientés

2.1 Espaces connectifs irréductibles

Définition 4

Une partie connexe d’un espace connectif est dite réductible si elle est l’union de deux parties propres connexes d’intersection non vide :

Une partie connexe non réductible est dite irréductible. Un espace connectif est dit irréductible si son support est un connexe irréductible.

Proposition 4

Un espace connectif avec au moins deux points est irréductible si et seulement s’il est l’union brunnienne de certains de ses sous-espaces propres.

Démonstration. Toute union brunnienne est clairement irréductible. Réciproquement, soit un espace connectif irréductible tel que . Alors est encore un espace connectif, dont les composantes connexes ont pour union brunnienne .

2.2 Graphe générique d’un espace connectif

A tout espace connectif intègre , on associe un graphe simple orienté de la façon suivante. L’ensemble des sommets de est constitué des parties connexes irréductibles de , y compris les singletons. Les éléments de seront également appelés points génériques de . L’ensemble des arêtes orientées de est formé des couples de points génériques distincts tels que et qu’il n’existe pas de point générique distinct de et de tel que .

Définition 5

Le graphe simple orienté est le graphe générique de l’espace connectif .

Proposition 5

Tout espace connectif (intègre) fini est caractérisé par son graphe générique .

Remarque. L’hypothèse de finitude est essentielle. Par exemple, la droite numérique usuelle n’admet que les singletons pour parties connexes irréductibles, et sa structure connective n’en est pas moins distincte de la structure connective discrète (i.e. la plus fine, pour laquelle les seuls connexes sont les singletons).

Démonstration. Soit un espace connectif intègre fini. On a . Par ailleurs, on vérifie par récurrence sur le cardinal (fini) des parties considérées que toute partie connexe de est l’union des parties connexes irréductibles qu’elle contient, de sorte que .

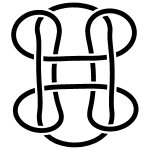

Exemples. 1. L’espace borroméen à trois points admet quatre points génériques, trois qui s’identifient aux points de l’espace, et un quatrième, disons , qui s’identifie à l’espace entier. Son graphe générique est donc représenté par la figure 2.

2. L’espace connectif défini par

a un graphe générique qui comporte, outre les quatre singletons et le point générique de l’espace, deux points génériques, disons et , s’identifiant respectivement aux connexes irréductibles et . Notons que , , et forment un cycle du graphe considéré, qui n’est donc pas un arbre.

Proposition 6

Un espace connectif fini est un espace brunnien itéré si et seulement si son graphe générique est un arbre; de plus l’ordre du premier coïncide alors avec la hauteur du second.

Démonstration. Le sens direct se vérifie par récurrence sur l’ordre des espaces brunniens itérés, la réciproque par récurrence sur la hauteur des arbres.

Remarque. Si le graphe générique d’un espace connectif est un arbre, tout nœud de celui-ci a au moins deux fils.

La notion d’ordre d’un espace brunnien itéré s’étend à tout espace connectif fini . Pour cela, on commence par définir par récurrence l’ordre des points génériques de : les points d’ordre sont ceux qui ne constituent l’origine d’aucune arête du graphe générique, autrement dit ce sont les singletons de ; pour tout , un point générique est d’ordre si et seulement si est l’ordre maximal des extrémités des arcs ayant ce point pour origine.

Définition 6

L’ordre d’un espace connectif fini est l’ordre maximal de ses points génériques.

2.3 Familles connectivement libres

Définition 7

On dit qu’un ensemble de parties est (connectivement) libre si pour tout , est un connexe irréductible de l’espace connectif .

Cette définition, qui s’étend immédiatement aux familles de parties, signifie intuitivement que dans une famille libre la connexité de certaines parties n’entraîne pas celle des autres. Dans la suite, on note . Les propositions suivantes découlent immédiatement des considérations précédentes.

Proposition 7

Si et si , alors .

Proposition 8

Si est un ensemble fini, l’application définie par est une bijection, de réciproque .

2.4 Enumération des espaces connectifs finis

On se propose maintenant de décrire rapidement un procédé d’énumération de l’ensemble des structures connectives (intègres) de support l’ensemble fini . D’après la proposition précédente, cette énumération est équivalente à celle de l’ensemble . Commençons par munir l’ensemble fini d’une relation d’ordre totale, par exemple la relation définie en posant, pour tout , et, pour tout couple de parties de à plus de deux éléments, .

On munit alors l’ensemble d’une relation d’ordre partielle en posant, pour tout couple d’ensembles libres de parties à au moins deux éléments de ,

Lorsque la relation est satisfaite, nous disons que complète à droite. On considère alors l’application qui à tout associe l’ensemble des familles libres qui complètent à droite : . Posant, pour tout ,

on a

En particulier, lorsque , on a . Ceci fournit alors un procédé récursif d’énumération des ensembles , et en particulier de , donc de .

En utilisant ces idées, nous avons implémenté un programme fondé sur une procédure récursive, et nous avons notamment obtenu les résultats suivants. Notant le nombre de structures connectives distinctes sur un ensemble à éléments étiquetés, le nombre de ces structures pour lesquelles l’espace entier est lui-même connexe, le nombre maximal de parties connexes irréductibles non réduites à un point pour un support à points, on a

,

,

.

Remarquons que, pour , le nombre des structures connectives sur pour lesquelles l’espace entier est un connexe irréductible vérifie , puisque l’application réalise une bijection entre les structures non connexes et les structures irréductiblement connexes.

Le nombre est par exemple illustré par la structure connective sur définie par .

Le site On-Line Encyclopedia of Integer Sequences de Neil J. A. Sloane contient en outre la valeur de , calculée en 2002 par Wim van Dam [7, 8] : . En notant le plus grand facteur premier de , on remarque que l’on obtient une suite de nombres premiers dont les premiers termes croissent rapidement [9] : , , , , .

On doit également à Wim van Dam [8] le calcul des premiers termes de la suite, notons-la , donnant le nombre de structures connectives sur à isomorphisme connectif près : , , , , , .

3 Representation par entrelacs

On ne considère dans cet article que les entrelacs apprivoisés (tame links). Un entrelacs à composantes est la classe d’équivalence par isotopie ambiante d’un plongement dans (ou dans la sphère à trois dimensions ) de l’union finie disjointe de copies, numérotées de à , du cercle . C’est aussi la classe d’équivalence de modulo les homéomorphismes de l’espace entier conservant l’orientation, que nous appellerons simplement les homéomorphismes ambiants. Un entrelacs est donc défini par la donnée simultannée de plongements disjoints du cercle qui constituent les composantes (du représentant ) de l’entrelacs , que nous noterons . Nous identifierons au -uplet . On note l’ensemble des entrelacs à composantes, et l’ensemble des entrelacs. Etant donné une partie non vide de , on note l’entrelacs à composantes défini par .

Etant donné un plongement particulier définissant un entrelacs et un homéomorphisme ambiant, nous noterons simplement le plongement composé . Nous dirons que le plongement est inclus dans une partie de l’espace pour exprimer l’inclusion .

Nous dirons qu’un entrelacs est séparable (splittable) s’il existe une partition de en deux ensembles disjoints non vides et , un hyperplan (ou, si l’on travaille dans , une sphère) et un homéomorphisme ambiant de l’espace tels que et se trouvent de part et d’autre de . Si l’on peut de la même façon séparer toutes les composantes de , celui-ci est dit complétement séparable. Un entrelacs non séparable sera dit inséparable.

Définition 8 (Connectivity space associated to a link)

La structure connective d’un entrelacs à composantes est la structure connective de l’espace connectif définie par

Nous dirons aussi que est l’espace connectif associé à l’entrelacs , ou que l’entrelacs représente l’espace connectif .

Définition 9

L’ordre connectif d’un entrelacs est l’ordre de l’espace connectif associé.

Exemples. 1. La structure connective d’un nœud quelconque, c’est-à-dire d’un entrelacs ayant une seule composante, est celle de l’espace connectif à un point.

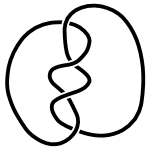

2. En 1892, Hermann Brunn [12] a considéré pour tout l’entrelacs construit selon le même principe que l’entrelacs à trois composantes représenté sur la figure 3. Nous appellerons cet entrelacs l’entrelacs de Brunn à composantes. En 1961, reprenant l’étude topologique des entrelacs de Brunn, Hans Debrunner [13] a considéré plus généralement ce qu’il a appelé les entrelacs de type brunniens ou plus simplement entrelacs brunniens . En termes connectifs, les entrelacs brunniens sont précisément ceux dont la structure connective est celle que, pour cette raison, nous avons qualifiée de brunnienne (d’ordre 1). L’entrelacs borroméen (figure 1) est distinct de l’entrelacs de Brunn à trois composantes, mais c’est aussi un entrelacs brunnien. Le psychanalyste français Jacques Lacan [1] a considéré successivement ces deux entrelacs pour illustrer la borroméanité. Ainsi, de même que la notion de type brunnien introduite par Debrunner, l’idée de borroméanité chez Lacan semble bien être de nature connective. C’est ce qui nous a conduit, dans l’article [6], a poser la définition suivante.

Définition 10

On appelle espaces connectifs lacaniens les espaces connectifs admettant une représentation par entrelacs.

Définition 11

On appelle collier à composantes tout couple , où est un tore solide et définit un plongement de l’entrelacs à l’intérieur de tel que

-

—

n’est pas contenu dans une partie simplement connexe de ,

-

—

pour tout , il existe une partie simplement connexe de qui contient .

Remarque. Il est équivalent de dire que constitue une partie essentielle de mais que, pour tout , est une partie non essentielle de (sur la notion de partie essentielle, voir [14], p. 110).

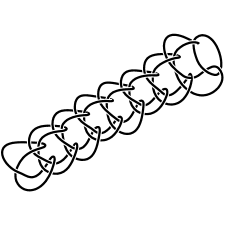

Exemples. 1. L’entrelacs formé de deux cercles non entrelacés peut être représenté par un collier (figure 4). Plus généralement, l’entrelacs complétement séparable à composantes peut être représenté par un collier (voir par exemple, parmi les centaines d’entrelacs de toutes sortes dessinés par le mathématicien Pierre Soury celui du texte 50, page 1 de [15]).

2. Les approximations finies du collier d’Antoine (Antoine’s Necklace) obtenues à chaque étape de sa construction constituent autant de colliers (finis).

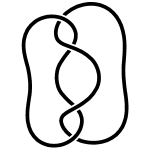

3. L’entrelacs de Brunn à composantes se représente par un collier que nous appellerons le collier de Brunn. Pour , le collier de Brunn se réduit au nœud trivial. Pour , on obtient (après l’action d’un isotopie ambiante adéquate) l’entrelacs représenté sur les figures 6 et 7. Remarquons que le collier de Brunn à deux composantes n’est pas le collier brunnien à deux composantes le plus simple, l’entrelacs nommé dans la table de Tait étant lui aussi un tel collier (voir les figures 8 et 9).

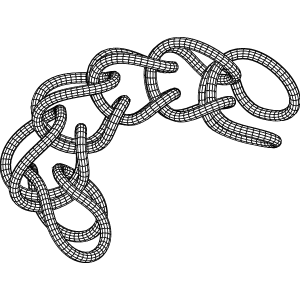

Soit maintenant le plongement dans de copies du tore solide de référence obtenu en remplaçant chaque composante du collier de Brunn par un voisinage tubulaire de rayon suffisament petit. Le plongement constitue ainsi un entrelacs brunnien de tores solides , que nous appellerons le collier de Brunn solide à composantes (la figure 5 représente quelques composantes formant une partie d’un tel collier).

Dans la suite, et désignant deux parties de l’espace, nous dirons que tranche s’il existe une partie simplement connexe de contenant . Il est immédiat que toute partie de l’espace qui tranche le tore solide dans lequel est inscrit un collier tranche également une composante au moins de ce collier. Nous admettrons que cette propriété continue d’être vérifiée pour les colliers de Brunn solides : toute partie de l’espace qui tranche le tore solide dans lequel est inscrit un collier de Brunn solide tranche également une composante au moins de ce collier.

Théorème 9

L’union brunnienne d’une famille finie d’espaces connectifs finis représentables par des colliers est elle-même représentable par un collier. En particulier, les espaces brunniens itérés sont lacaniens.

Démonstration. Soit une famille de espaces connectifs finis, chacun d’eux étant représentable par un collier , avec , où est le nombre de points de l’espace . On peut chosir chaque tore solide de façon à ce qu’il coïncide avec la -ème composante d’un collier de Brunn solide à composantes inscrit dans un tore solide . La famille où et constitue alors l’entrelacs cherché. En effet, le complémentaire d’une partie simplement connexe du tore tranche nécessairement l’un des , donc l’un des , de sorte que la famille ne peut être contenue dans une partie simplement connexe de . De plus, si désigne un nœud quelconque composant , la famille est constituée d’une part des entrelacs pour et d’autre part des pour . Les entrelacs considérés étant brunniens, on peut alors déplacer par isotopie ambiante ces différentes composantes de façon à mettre en évidence leur inclusion dans une partie simplement connexe du tore solide . Ainsi, est bien un collier. Enfin, d’après ce qui précède, les seules sous-familles non vides inséparables de sont les et elle-même, de sorte que la structure connective de est bien celle de . La seconde affirmation en découle immédiatement, par récurrence triviale.

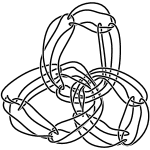

Exemples. 1. Un entrelacs à composantes a un ordre connectif inférieur ou égal à . Voici un exemple où l’ordre maximal est atteint. Soit l’espace connectif de support dont le graphe générique comporte, outre les singletons, points génériques et dont l’ensemble des arêtes est , où on a posé . est un espace brunnien d’ordre , c’est donc un espace lacanien représentable par un entrelacs présentant la propriété suivante : si l’on coupe , la famille reste entrelacée tandis que les se séparent les uns des autres. La figure 10 représente un tel entrelacs pour .

2. L’entrelacs de la figure 11 est un borroméen de borroméen , d’ordre connectif égal à 2.

3. La structure connective sur qui admet pour points génériques , , , et n’est pas brunnienne, mais est facilement représentable par un collier.

3.1 Une conjecture

Conjecture. Tout espace connectif fini est lacanien.

Références

- [1] Jacques Lacan. Encore (Séminaire, livre XX : 1973). Seuil, Paris, 1975.

- [2] Richard Börger. Kategorielle Beschreibungen von Zusammenhangsbegriffen. PhD thesis, Fernuniversität, Hagen, 1981.

- [3] Richard Börger. Connectivity spaces and component categories. In Categorical topology, International Conference on Categorical Topology (1983), Berlin, 1984. Heldermann.

- [4] Georges Matheron and Jean Serra. Strong filters and connectivity. In Image analysis and Mathematical morphology, volume 2, pages 141–157. Academic Press, London, 1988.

- [5] Stéphane Dugowson. Espaces connectifs et espaces de partage, 2003. Unpublished.

- [6] Stéphane Dugowson. Les frontières dialectiques. Mathematics and Social Sciences, 177:87–152, 2007. Downloadable on http://www.ehess.fr/revue-msh/pdf/N177R992.pdf.

- [7] Wim Van Dam. The sequence 1, 2, 12, 420, 254076, 17199454920,… On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (Neil J.A. Sloane), 2002. http://www.research.att.com/ njas/sequences/A072446.

- [8] Wim van Dam. Sub power set sequences. Personnal web site of the author, 2002. http://www.cs.ucsb.edu/vandam/research/spssequences.html.

- [9] Stéphane Dugowson. The sequence 2, 3, 7, 683, 143328791… On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (Neil J.A. Sloane), 2007. http://www.research.att.com/njas/sequences/A129907.

- [10] Robert G. Scharein. KnotPlot. http://knotplot.com.

- [11] Stéphane Dugowson. Attractions borroméennes (séminaire mamuphi, École normale supérieure (Paris), exposé du 27 janvier 2007). Video recording on http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1639.

- [12] Hermann Brunn. Ueber verkettung. Sitzungsberichte der Bayerische Akad. Wiss., MathPhys. Klasse, 22:77–99, 1892.

- [13] H. Debrunner. Links of Brunnian type. Duke Math. J., 28:17–23, 1961.

- [14] Dale Rolfsen. Knots and links. Publish or Perish, Inc., Houston, 1990.

- [15] Pierre Soury. Chaîne et nœuds, volume 2. M. Thomé et C.Léger, Paris, 1988.